|

日本のジェットエンジンの歴史は、昭和13年(1938年)秋 海軍航空技術廠の種子島時休少佐らのグループによる研究から始まった。昭和14年以降、欧米でのジェット機開発の情報が伝えられるにつれて、ますます研究に拍車がかかった。特殊な高温に耐える金属の開発と高い工作精度の実現に並々ならぬ努力と苦闘の末、わずかにもたらされる欧米の技術情報を頼りにしたものの、昭和18年にはほぼ独自に曲がりなりにも遠心型のタービンエンジンを完成させた。そして昭和19年秋戦局の厳しい見通しから、プロペラの無い高性能な、しかも低質燃料ですむ ジェット機の機体開発が正式に海軍から、続いて陸軍から、それぞれ中島に発令された。 ジェット機の機体開発が正式に海軍から、続いて陸軍から、それぞれ中島に発令された。

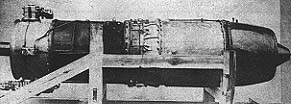

エンジンは空技廠はネ-12、石川島はネ-130(推力900kg)、中島と日立でネ-230(推力885kg)、三菱がネ-330(推力1,330kg)を分担し研究試作に入った。しかし激化する空襲で材料難などで予期した進展が得られなかった。折しもドイツとの連絡便の潜水艦で巌谷英一技術中佐がBMWのジェットエンジンとMe262の資料を持ち帰ってきた。このBMWエンジンを参考に新たなネ-20(推力475kg)の開発に着手し、苦心に苦心を重ねた末、昭和20年6月、やっとの思いで完成に漕ぎつけ、これを中島で試作開発した「橘花」に搭載することができた。

(上の写真は ネ-20 エンジン:2004年に開催の国際航空宇宙展にてIHIのブースにネ-20の実物が展示されていました。それを紹介します→クリック)

この苦しい経験の基に戦後の初のジェットエンジンは富士重工大宮製作所(当時は大宮富士工業)で昭和29年誕生した「JO−1」である。試作3基を完成させた後、三菱、石川島を加えた日本ジェットエンジン(株)に引き継がれていき、その後の日本のジェットエンジン技術の基礎となった。また戦後初の国産ジェット機T−1中等練習機が昭和32年11月富士重工の宇都宮製作所で完成し、翌33年1月初飛行に成功している。なお同年富士重工の太田製作所(旧中島飛行機の本拠地)ではスバル360の量産を開始するなど、中島飛行機のエンジニア達が大きく活動を開始し成果を上げていく年であった。 |