|

蘇るCuppermine PentiumⅢ-800 SL457

-cB0 は 1GHz の夢を見るか?-

LastModified 02/10/14

「もう一度頼む。これで、三度目だ。頼むから、俺を怒らせないでくれ」

(鈴木 清順監督 「東京流れ者」より)

SL3NR, SL3V6に続き3度目のCoppermineです。探していた2000年3月頃はSECC2のCoppermineが全然市場にない時期でした。cB0stepingも3月投入との噂があったものの市場に出る気配もなく、800以上のCPUも全くリテール市場には全く存在しませんでした。逆に云うと、次に出回る時にはcB0steppingかもしれんなあと思っていた所、通販で「P3-800retail

3月末入荷」というのを運悪く^^;見つけてしまいました。

|

|

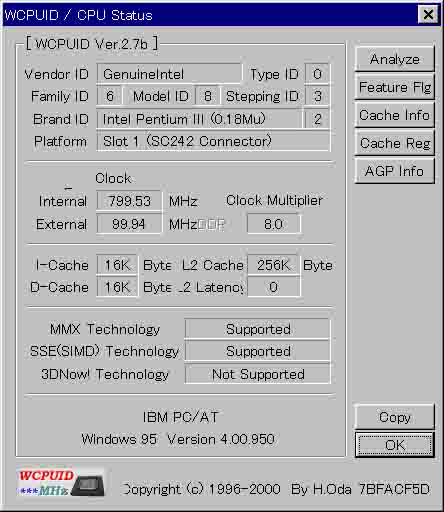

「ええい、いったれ」とほとんどヤケクソで購入したのがこいつです。到着するなり、早速装着してCPU_IDを見ると・・・・思惑通り、6.8.3 cB0stepping でした。ヽ(´ー`)ノ

|

籤運の悪さにかけてはOverClock界随一を自認する四万十川ですが、果たして今回のCoppermineは蘇ってくれるのでしょうか?今回も142パターン程、温度計測を行ってみました。ほんま懲りん奴ですな。

1 SL457

|

|

SL457 900120076 MALAY |

という訳でSL457です。まあ今更説明するまでもありませんが、これまでの6.8.1

cA2stepping に比べて様々なバグフィックスが行われています。詳細はIntelのSspec表を御参照下さい。同時期に同じ6.8.3

cB0steppingで Coppermine1GHz が数量限定ながらリリースされた事から、OverClockマージンの増加が期待できます。

2 リテールファンの取り外し

|

|

今回も山洋製リテールファンです。SL3V6の時にも書きましたが、Katmai用リテールファン比べて、プラスティック固定ピン上下のフィンが高くなってて、ピンを抜く際にニッパが入らず非常に作業しずらいです。そこで、今回は、ピンの中央をハンダごてで溶かして切断し、そこからピンを根元から折るという方法を取りました。脆いOLGAコアに負荷をかけずにリテールファンを外すには、なかなか安全な方法ではないかと思います。

|

OLGAコアとリテールファンの接触面の熱伝導シートは以前の物と比べ、繊維質のものがなくなっています。かなり柔らかい材質でシリコンそのものといった感じです。ただ、相変らずかなりむらがありますね。

3 実験方法

| CPU |

SL457 900120076 MALAY

Vcore=1.6, 1.65, 1.7, 1.75,V Vio=3.3V |

| M/B |

Aopen AX6BC Type-R VspecⅡ改

with TurboPLL01 |

| Cooler |

リテール、P3125、P3125+ペルチェ(80W級12V印可) |

| OS |

Windows95 OSR1 |

| グリス |

PGSグラファイトシート |

1. ケース(TB-505)は開けた状態とする。

2. 温度計測は以下の4点

室温、CPUコア横、ヒートシンク、(以上全てサーミスタによる)

自作回路によるCPUコア内部サーマルダイオードより内部温度読み取り

3. 計測条件:Superπ52万桁を実行し、終了時点での温度を計測。

温度計測後、Turbo.PLL01コントローラにより動作clockを20MHz単位で変更。

但し限界付近では、変更単位を5または10MHzとする。

検証方法が Superπ52万桁でですので、あくまで発熱の1傾向を見る為の手段とお考え下さい。(何回もやってるけどしんどいんすよ^^;)

尚、CPUの固定については、グラファイトシート+OLGAアダプタ+カスタムバックプレートという、いつもの"四万十川スペシャル”(笑)です。

4 実験結果

これは私の環境における結果であり、ケースや使用機器により変わってくることはご了承願います。

測定した生データついてはこちらをご参照下さい。ここでは、コア内部温度のデータのみ表示します。

尚、測定時の気温については19.9~22.4℃の範囲で変動していますが、評価する温度域が広いので測定温度のまま扱います。

コア内部 |

Retail |

P3125 |

ペルチェ |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

800 |

47.2 |

48.5 |

49.8 |

51.9 |

30.6 |

30.6 |

31.9 |

31.6 |

0.9 |

1.6 |

3.4 |

4.8 |

820 |

47.6 |

49.0 |

50.5 |

52.4 |

30.6 |

30.7 |

31.9 |

31.7 |

1.2 |

1.9 |

3.7 |

5.0 |

840 |

48.0 |

49.5 |

51.1 |

52.9 |

30.8 |

30.8 |

31.8 |

31.8 |

1.5 |

2.3 |

4.1 |

5.3 |

860 |

48.3 |

50.0 |

51.5 |

53.3 |

30.9 |

31.1 |

31.8 |

32.0 |

2.0 |

2.8 |

4.6 |

6.0 |

880 |

48.8 |

50.0 |

52.0 |

53.9 |

31.1 |

31.5 |

31.9 |

32.1 |

2.4 |

3.0 |

5.0 |

6.4 |

900 |

49.2 |

51.0 |

52.6 |

54.4 |

31.3 |

31.9 |

32.1 |

32.3 |

2.7 |

3.5 |

5.5 |

6.9 |

905 |

49.5 |

|

|

|

31.3 |

|

|

|

|

|

|

|

910 |

|

|

|

|

31.4 |

|

|

|

|

|

|

|

915 |

|

|

|

|

31.4 |

|

|

|

|

|

|

|

920 |

|

51.4 |

53.0 |

54.8 |

31.5 |

32.2 |

32.2 |

32.6 |

3.1 |

4.2 |

6.0 |

7.4 |

925 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3.1 |

|

|

|

930 |

|

51.7 |

53.3 |

55.3 |

|

32.4 |

|

|

3.3 |

|

|

|

935 |

|

|

53.6 |

|

|

|

|

|

3.4 |

|

|

|

940 |

|

|

54.0 |

55.7 |

|

32.6 |

32.4 |

32.7 |

|

4.7 |

6.5 |

8.0 |

945 |

|

|

54.2 |

|

|

32.5 |

|

|

|

|

|

|

950 |

|

|

54.4 |

56.0 |

|

|

|

|

|

4.9 |

|

|

955 |

|

|

54.5 |

56.0 |

|

|

|

|

|

5.1 |

|

|

960 |

|

|

|

56.2 |

|

|

32.6 |

32.7 |

|

5.3 |

7.1 |

8.3 |

965 |

|

|

|

56.3 |

|

|

32.6 |

|

|

5.5 |

|

|

970 |

|

|

|

56.5 |

|

|

32.6 |

|

|

5.7 |

|

|

975 |

|

|

|

56.8 |

|

|

32.6 |

|

|

|

|

|

980 |

|

|

|

56.9 |

|

|

|

32.9 |

|

|

7.6 |

8.7 |

985 |

|

|

|

57.1 |

|

|

|

|

|

|

7.7 |

|

990 |

|

|

|

|

|

|

|

33.0 |

|

|

8.0 |

|

995 |

|

|

|

|

|

|

|

33.1 |

|

|

|

|

1000 |

|

|

|

|

|

|

|

33.2 |

|

|

|

9.3 |

1005 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9.4 |

1010 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9.6 |

1015 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9.8 |

1020 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10.0 |

1025 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10.1 |

1030 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10.4 |

「ありがとう、紫の薔薇の人」

(美内すずえ著

「ガラスの仮面」より)

・・・・・・・・どうやら今回は屋根裏にいかずに済みそうです。1GHz

の大台突破です。私がOverClockingに本格的に取り組みだしたのはP2-266の頃からですが、ほぼ4倍ですね。

5 考察

(1)発熱傾向

基本的な発熱の傾向はSL3NR,SL3V6等のこれまでのCoppermineと同様です。相変らずKatmaiに比べると発熱の少なさは明白です。

P3125使用時のVcore1.75VにおけるSL3NR,SL3V6,SL457のCPU内部温度のグラフを以下に示します。(測定時の室温は全て約20℃)

650→1000MHz で4℃程度の上昇ですので、冷却自体はかなり楽になっていると言えますね。

多少の誤差はありますが、3つのCPUによる

650~1000 MHz の範囲における発熱曲線が1直線になっています。

定格も動作限界も全く違うこれら3つのCPUですが、ここまで同じ直線上に乗るとは驚きです。ある意味、1GHz

を越えた時よりもこのグラフを見た時の方が感動してしまいました。これまでしんどいながらも、温度計測を続けてきて本当に良かったなあと思います。

この結果を見る限りでは、定格や動作限界、cA2,CB0のstepping

に関わらずCoppermineであればほぼ同じ発熱傾向を示し、clockの上昇によりリニアな温度上昇を示すと見なして構わないと思います。

(2) 冷却方法による影響

各Vcore, 冷却方法による動作限界Clockを下表にしまします。

|

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

Retail |

905 |

930 |

955 |

985 |

P3125 |

920 |

945 |

975 |

1000 |

ペルチェ |

935 |

970 |

990 |

1030 |

定格であるReyail 1.65V における動作限界 930 MHz を基準として、Vcore、冷却方法による限界clockの相対変化を下表に示します。

| 動作限界変化 |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

Retail |

-25 |

0 |

25 |

55 |

P3125 |

-10 |

15 |

45 |

70 |

ペルチェ |

5 |

40 |

60 |

100 |

これを見ると、Retail → ペルチェ の冷却方法変化による限界Upが、Vcoreを1.6→1.75Vに上げる事によって、30,

40, 35, 45と増加している事がわかります。空冷ペルチェ程度の冷却ではそれ程大きな効果は出ていませんね。これまでの

cA2steppingに比べると冷却の効果は少ないと言えるかもしれません。(無論水冷ペルチェ等を使えば話は別でしょうが・・)

(3) コア電圧の影響

上表からもわかりますが、Vcoreによる限界Upはかなりのものがあります。Vcoreを1.6→1.75Vに上げる事によって

Retail, P3125, ペルチェの限界Upは、80, 80, 95 MHz

にも及びます。ペルチェの場合のみのグラフを以下に示します。

CPUの内部温度に関わらず、VcoreUpによる限界Upがほぼ同じレベルなのは単なる偶然か、それとも・・・どちらにしても、cA2stepingのSL3V6等とは全く違った傾向です。

このCPUの場合、危険ですがVcoreをなるべく高目にした上で冷やしてやるのが効果的な様です。

という訳で結論です。FSB133x8=1064MHz

まで引っ張れなかったのは少し残念ですが、四万十川の籤運を考えれば充分とも言えます。まあ、流石高価いだけあってよく廻ってくれますね。

「己惚れぬなよ。自分の力で勝ったのではない。

そのモビルスーツの性能のおかげだという事を忘れるな!」

(富野 喜幸監督 「機動戦士ガンダム第19話 -ランバ・ラル特攻-」より)

へいへい、云われなくてもわかってますって。

6 CPUの安定動作

Superπ100万桁程度であれば1030MHzで動きますが、常用の為の安定動作となると話は全く別物です。Vcore=1.75Vの条件で各種ベンチマークを完全に安定して流せる限界を探った所、985MHz

でした。あと15MHz・・・・・・・

流石に悔しいので、少し恐いながらもVcoreを1.8Vにまで上げてみた所、1035MHzで各種ベンチマークを通す事ができました。このCPUにはVcoreUpが本当に良く効きます。

Superπ全桁、3Dmark2000, FinalReality等のオールナイトテストもクリアしました。ペルチェ使用によるFinalRealityのループ時の各部温度を以下に示します。

SL457 1035MHz |

室温 |

ケース |

シンク |

バッファ |

コア横 |

コア内部 |

P3125+ペルチェ

Vcore=1.8V

Vio=3.3V |

計測温度 |

20.9 |

22.3 |

34.4 |

6.5 |

18.9 |

13.4 |

| 室温との相対温度 |

|

1.4 |

13.5 |

-14.4 |

-2 |

-7.8 |

これまではCoppermineであれば、0℃付近での運用が可能とか云ってましたが、Vcore=1.8Vもかけているので、流石にコア内部は13.4℃にまで上がってしまいますね。これを0℃付近に押えこめばもっと回るのでしょうか・・・・・

7 独り言

さて如何だったでしょうか。とうとう1GHzの大台に乗る事ができました。・・・・・・しかし、どうも感動というかたいして嬉しくないんですよ。ふーんって感じね。1年前にSL2U7で600MHzを達成した時には、泣きたくなる程嬉しかったのに。

しかしまあ、考えてみれば当たり前ですね。SL2U7の際には、ケースの廃熱、CPUの固定、ペルチェの導入と悩みに悩んだ末の結果でしたから。考えてみれば、現在私の使っている工夫もその当時に考えたものばかりです。それに比べたら、今回は買ってきたCPUをただ挿し変えただけ。こんな事で感動できりゃ世話無いですわな。

今の世の中、半年もすればより早いCPUがより安く手に入ります。新しいCPUを買ってきてxxxMHzで動いたといって果たしてそれがOverClockといえるのか?

魚が欲しければ、釣りなんぞせずに魚屋に行けばいいだけの事です。

趣味としてのOverClockを考えた時、結果を出したいのは勿論ですが、そこにいたる過程で、自分なりの楽しみをどう見つけるかだよなあ等と考えてしまったりする今日この頃の四万十川だったりします・・・・まぁ、いいか、たかがOverClockだ。

「指を一本立てて、頭を静かに振り、歯をむき出し、

ニッと笑って、舌を打てば、何でも形どおり事が済む。

ちっちっちっちっ。」

( 矢作 俊彦著「複雑な彼女と単純な場所」より)

ま、とりあえずもちっと冷やしてみるか。って、それでいいんか本当に!?

>俺 (爆)

Contents

HOME

|