|

ケース廃熱の希望

もしくは側面に穴を空けずにどこまでいけるか

LastModified 02/10/14

さて、今回は空冷においては欠かす事のできないケースの廃熱性能向上の話です。はっきり言って、一番てっとりばやいのは

ケース側面カバーを開けて冷風機で冷たい風を送り込む事

でしょう。あるいは、エアコンの吹き出し口からボール紙などでダクトを作って、ケースの中に冷風を導入するのもいいですね。んが、しかし、この日本のクソ狭い住宅環境を考えた場合、かなり難しいと言わざるを得ない面が多々あります。そもそも、いくらCPUの冷却をしたいからといって、もともと人間様の為のエアコンの風をCPU如きにくれてやるとは何事でしょうか?Clock

が上がって快適になっても、人間様が暑くて不快だったら本末転倒もいい所です。(負け惜しみ120%^^;)

という訳で、なるべくケースの外側に手を入れない、特に[加工が面倒なのでケース側面の穴あけもしない]というポリシーのもと、ケースの廃熱性能改善を行ってみました。

この話は、既に掲載済の[OLGAコアの逆襲]といずれ記載する予定の

[ペルチェの復讐] との3部構成による、[Pentium2-450(SL2U7)

600 MHz Wars]のEpisode-Ⅳにあたります。一部重複する部分もありますが、3部作完結の折りには[特別編](笑)として再構成しますのでしばしご猶予を。

1 PentiumⅡ-450 SL2-U7 98490922 MALAY

[OLGAコアの逆襲]でも紹介したOverClock対象となるCPUです。素性は以下の通りです。

| CPUクーラー |

GIGACOMP SB13070MKⅡ |

| 気温 |

14.5℃ |

| M/B |

ABIT BX6rev2 with TurboPLL01 |

| ヒートシンク温度 |

27.9℃ |

| Windows安定動作限界 |

570MHz |

| 動作電圧 |

Vcore=2.05V Vio=3.3V |

(注)ここでいう安定動作とは Superπ3356万桁。FinalReality

5時間以上 loop可能を意味します。

600Mhz でもWindowsの起動程度ならできるという、1999年2月の時点ではなかなかの当たりでした。(但し、600MHz

でFinalRealityを実行させたらレジストリを粉砕してくれましたが・・・・)

「ちょいと頑張れば 600MHzで安定常用できるんちゃうか?」等と馬鹿な事と思ってしまったのが運の尽きです。たった30

MHz

の動作クロックがどれ程パフォーマンスに影響するというのでしょう?

600MHzという数字にこだわってしまうのが、馬鹿な事だとはわかっていましたし、今も分かっています。しかし、

「わかってはいるが、わかるわけにはいかん!」

(島本和彦著「無謀キャプテン」より)

というOverClockerの習性に従い開けてしまいました、冷却という名の修羅の門を・・・・

2 ありがちな風景

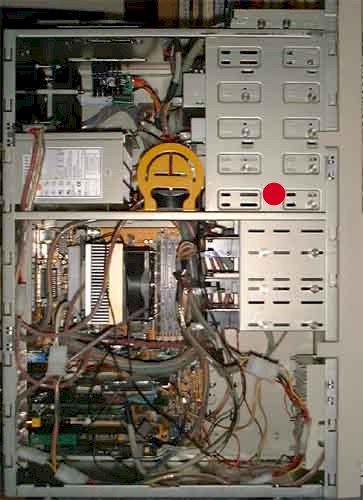

まずは、ケースの廃熱改善に取り組む前の構成について紹介します。当時はデジカメを所有していなかったので、写真は現在のものです。かなり構成は変わっていますが、ご了承下さい。

|

CPU |

SL2U7 570 MHz Vcore=2.05V Vio=3.3V(石割前) |

| Memory |

N/B SDRAM Hyundai TC-10P 128MB CL2 |

| M/B |

ABIT BX6rev2 with Turbo-PLL01 |

| CPU-Cooler |

GIGACOMP

SB13070MKⅡ |

| HDD |

Quantum ATRASⅡ XP39550S 4GB |

|

SEAGATE Baracuda9LP ST39173N 9GB x 2 |

| FDD |

TOMCAT 3mode |

| CD-ROM |

YAMAHA CDR-200 |

|

Panasonic PD LF1097 |

| 拡張カード |

CANOPUS SPECTRA3200 |

|

CANOPUS PowerCapturePCI |

|

Adaptec AHA-2940U2W |

|

DMM Monster3DⅡ 8MB |

|

Realtek LANカード(ISA) |

|

ATREND Harmony3DS724 V2.0 |

| CASE |

IWQ-500 ATX |

| 電源 |

Seventeam ST-301HR(300W) |

| その他 |

TEAC 5inchベイ内蔵アンプ PA-10 |

|

5inchベイ内蔵スピーカ SP-100 |

|

5inchベイ内蔵温度2chセンサ |

|

EXcraft

旧3.3V拡張アダプタ(喝入れキット) |

|

ケース前面8cm ファン増設 |

|

ケース背面8cmファン増設 |

| OS |

Windows95OSR1+IE4.0 |

まあ、ご覧の通りしこたまに詰め込んでいます。一応気を遣って、8cmファンをケース前後に増設しています。まあ、ここまでは良くある構成だと思います。わざわざ\20000

のアンプを5inchベイに設置して、\2000の5inchベイ内蔵スピーカで聞いてるのが泣かせます。

温度は、ヒートシンク部とケース内温度を赤丸の5inchベイ横位置で計測しました。この状態での、FinalRealityによる負荷状態では以下の様になります。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

室温 |

ケース |

シンク |

初期状態 |

計測温度 |

14.5 |

24.0 |

29.5 |

| 室温との相対温度 |

|

9.5 |

15.0 |

このヒートシンク温度=室温+15℃という状態をどこまで室温に近づける事ができるかです。それでは、いってみましょうか。

尚、今後の温度測定結果は記述が煩雑になるのを避ける為、全て気温との相対温度で示します。また、効果のあった対策については以降、そこから低減で表示してゆきます。

尚、個々の対策は全て私のオリジナルという訳ではありません。色々なHPや、掲示板などで紹介されたやり方を真似ているものがかなりあります。個々の情報元については、忘れてしまっているものも多いので記述しておりませんが、先人の方々のご苦労と情報の公開に対して、この場を借りて御礼申し上げます。m(__)m

3 準備段階ー電源ケーブル処理ー

空冷の場合は如何に風を通してやるかが勝負です。その際に邪魔になるのはケースの中をのたうちまわっているフラットケーブルとなります。最近ではスマートケーブルも大分流通する様になってきました。しかし、私のALL-SCSIの構成を満足させてくれる1:5接続のSCSIスマートケーブルは、この時点では入手できませんでした。(後半で登場します)

そこで、もうひとつの邪魔物。電源ケーブルをまとめてみました。

写真の様に、電源から出る全てのケーブルにスパイラルチューブというビニールチューブを巻いてやります。また、電源分岐ケーブルはデバイス側の差込口の位置に合わせて長さを調節して、コネクタを付け直します。これによって後々のメンテナンス性も大幅に向上します。まあ、この後、手を入れる為の準備段階です。

4 排気ファンの強化

次に行ったのがケースに増設してある8cm排気ファンの強化です。一般にパーツショップで販売されているケース用ファンは12V-0.12A

という仕様です。しかし、このファンによる風はどうにも心もとなく、思わず貧弱貧弱貧弱ゥ~(by DIO)と叫んでしまいそうになります。そこで、この8cmファンをオリエンタルモータ製

MD825B-12 に交換する事にしました。

このファンは、12V-0.25A 3800rpm 1.0m^3/min

というスペックを誇り、完全に工業用途の信頼性が高いものです。いわゆるジャンクショップあさりでファンを仕入れるのも嫌いではないのですが、やはり命綱ですのでこだわりたい所です。お値段は\2500前後だったと思います。普通のファンのほぼ2倍ですな。

(注)オリエンタルモータの製品はHP上からカタログを請求すると

600ページはあろうかというカタログを送ってきてくれるのでそこからFAXか電話で申し込む事で通信販売で購入できます。このカタログは、動作時の騒音の1/3オクターブ周波数分析結果まで載っている非常に精緻なものです。また、クーリングファンの適用方法、機種選定方法等も詳しく載っておりなかなか読み応えがあります。\3500以上購入すると送料無料と非常に良心的です。基本的には、法人相手だとは思いますが、頼めば個人相手にも販売してくれると思います。また、MD825B-12 については、ヒートシンクのアルファ社からオプション品として購入可能です。こっちの方が手っ取り早いでしょうね。余談ですが、アルファ社の通信販売は、メイルで申し込むと即日配送。支払は商品到着後2週間以内に銀行振り込みという、「おい、大丈夫か、それで」と思わず突っ込みたくなる程、ユーザフレンドリーです。

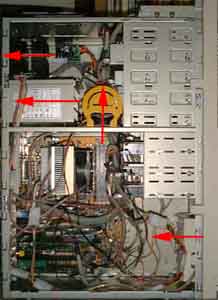

今回は、MD825B-12 を3個購入して以下の対策を行ってみました。

|

前面背面の8cmファンの交換

ケース中央部へのHDDクーラ用マウンタ(写真中央黄色)を利用して増設(気流確保の為) |

結果は以下の表の通りです。うーん、ファンのパワーは2倍近くなってる筈なのに思った程下がってませんねー。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

ケース |

シンク |

ファン強化 |

室温との相対温度 |

6.3 |

12.0 |

| 温度低減 |

-3.2 |

-3.0 |

ファンの配置や向きを考えられる限り試してみましたが、大差ありませんでした。

結局、風量は圧力損失の影響をもろに受けますので、ケース内部に障害物が多い場合は送風抵抗が大きく、風量がかせげないという事でしょうね。やみくもにパワーをあげるのではなく、トータルな風の流れを考えなければならないという事でしょうか。

5 電源カバー OPEN による流路の改善

次にケース内の風の流れを完全に変えてみる事にしました。具体的には写真の様に電源のカバーを外し、開口部を下向きに取り付けるのです。これによりCPUからの排気が、より効率的に排出されるのではないかと考えた訳です。右の写真では、CPUクーラが

TAKA100 ですが、当時は SB13070 MKⅡでファンの向きもケース背面側に向けていました。

結果を以下の表示に示します。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

ケース |

シンク |

電源カバーOPEN |

室温との相対温度 |

5.2 |

12.5 |

| 温度低減 |

-1.1 |

+0.5 |

駄目ですねー。ケース内温度は下がっていますが、シンクの温度はむしろ上がっています。多分電源部で暖かい空気が滞留して、CPUクーラに吸気されているのでしょう。電源ファン、ケースファン、CPUファンを吸引・排出とあらゆるパターンを試してみましたが、悪化するばかりです。絶対に効くと思ったのにわからないものですね。ショートの危険性も大きくメリットなしと判断し、不採用としました。

6 SCSIスマートケーブルの導入

ここまでの対策と検証に2週間を費やし、諦めかけていた所で、1:5接続のスマートケーブルが入手できました。早速、交換です。外したケーブルの写真を見てください。なんと1m70cm

もあります。自分で設置しながらビックリ仰天です。(笑)こんなもんが、ケースの中をのたうち廻っていたら風の流れどころの話ではないですね。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

ケース |

シンク |

電源カバーOPEN |

室温との相対温度 |

5.9 |

10.3 |

| 温度低減 |

-0.4 |

-1.7 |

シンクの温度が1.7℃も下がりました。なかなかいい感じです。よっしゃ、この調子や!

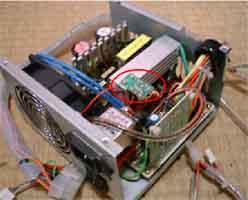

7 電源の改造

ここまでやってきて、電源からの排気が妙に弱いのが気になりました。電源の排気ファン自体はオリエンタルと同じ

12V-0.24A

の強力なタイプです。どうやら、ファンに回転数制御回路が入っているみたいです。そこで、電源の吸排気口と併せて手を入れる事にしました。

やり方はいたって簡単です。電源ファンの電源コネクタは写真に赤丸で囲ってある回路を通して基盤に接続されています。この回路はサーミスタで電源内ヒートシンクの温度を測って回転数を制御している様です。よってこの回路をバイパスさせる訳です。サーミスタにコネクタと基盤のコネクタが同じ形状なので、コネクタを抜いて直接基盤上のコネクタに挿すだけでOKです。

また、電源の吸気口はペンチでねじって開口面積を大きくし、排気口側はスリットを全て切り取ってフィンガガードに交換します。

これによって、電源からの排気がかなり強くなりました。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

ケース |

シンク |

電源改造 |

室温との相対温度 |

4.1 |

8.8 |

| 温度低減 |

-1.8 |

-1.5 |

さらに1.5℃下がりました。よっしゃあ、GO GO GO GO!

8 前面吸気口の改善

電源の吸排気口の改造の結果に気をよくしてケース前面の排気口を切り取る事にしました。しんどいけど、まあしゃーない。

ニッパとハンドニプラでガシガシ切ります。終わった時には、指が死にそうでした。^^;

まあ、こーゆー感じです。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

ケース |

シンク |

前面吸気口 |

室温との相対温度 |

3.7 |

8.2 |

| 温度低減 |

-0.4 |

-0.6 |

案に相違してイマイチですね。なんだかなー。前面のプラスティックカバーが邪魔なのかと外してみましたが、変わりません。ま、もう元にも戻せないし悪化してる訳でもないんで善しとしましょう。

9 背面排気口の改善

前面吸気口の結果がイマイチだったので、あまり気が進まなかったのですが、一度男が決めた事です。背面排気口も同様に切り取りフィンガーガードに交換します。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

ケース |

シンク |

背面排気口 |

室温との相対温度 |

2.2 |

7.2 |

| 温度低減 |

-1.5 |

-1.0 |

おっと1℃も下がりましたねー

何より、今回の改造でかなり風切音が減りました。ま、それでも充分うるさいですけどね^^;

10 背面排気ファンを2段に

いくつか8cmファンが手元に余ったので、ものは試しと背面排気ファンを2段にしてみました。まあ、意図としては直列に配置する事で静圧の増加を図った訳です。

SL-U7 570MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

ケース |

シンク |

背面排気口 |

室温との相対温度 |

2.1 |

7.0 |

| 温度低減 |

-0.1 |

-0.2 |

まあ、はっきり言って誤差ですね。わざわざやる価値はなさそうです。まあ、外すのも面倒だったのでそのままにしてありますが^^;

ちなみに、排気ファンの後ろに見える基盤は Excraft の3.3V拡張アダプタ(旧型)です。かなり発熱するので、ファンの真向かいに設置しています。おかげで全く熱くなりません。

以上の対策の結果、ケース側面カバーをオープンにした状態とほぼ同じレベルの廃熱性能となりました。

11 考察

さて、なんかだらだらと書いてきましたが、皆さん読んでます?面倒だったらここだけ読んでください^^;

実施した対策と効果について以下の表にまとめます。

| NO. |

対策名 |

ヒートシンクの室温との相対温度 |

| 0 |

初期状態 |

15.0 |

| 1 |

排気ファンの強化 |

12.0 |

| 2 |

SCSIスマートケーブルの導入 |

10.3 |

| 3 |

電源の改造 |

8.8 |

| 4 |

前面吸気口の改善 |

8.2 |

| 5 |

背面排気口の改善 |

7.2 |

| 6 |

背面排気ファンを2段 |

7.0 |

個々の対策は1℃、2℃と非常に小さな低減ですが、トータルすると初期状態に対して8℃もの低減を果たす事ができました。読んだらあっという間でしょうが、実際には1ヶ月程かかってしまいました。(T_T)

また、このレポートで記載しているのは実施した測定の

極一部です。ファンの向き・配置の組み合わせ等、およそ考えつく事は全てやったつもりです。結論としては、

ケースの廃熱性能を向上させる特効薬的対策は存在しない。ただ地道な努力あるのみ。

風の流路をとにかく確保

どちらかというと排気重視?

ってとこですかねー。すみませんね、今回も中途半端な結論で。^^;

ま、実験ってのはこんなもんですけどね。

さて、ここまでやった結果肝心の安定動作限界の向上がどうなったかというと、

安定動作限界が10MHz伸びました。

という訳で580MHzで、安定常用が可能となりました・・・・・・・・・・10

MHz・・・・・かけた費用と手間暇考えたら・・・・・・

ま、世の中こんなもんです。でも、ケースの廃熱をここまで詰めた事は後々きっと役に立つ・・・という事にしときましょう。^^;

結局、憧れの 600 MHz常用に手が届かなかった私は、CPUコアの冷却強化を図る事にしました。その先に待つ地獄も知らずに・・・・・

2001.1.17追記

|

当記事を読まれたKEIさんから、左の写真を頂きました。TOBISHI

Type B530-220 AC100V駆動タイプのシロッコファンを、この記事と同じIWQ-500ATXの上部排気口に装着しておられます。奇麗に装着しておられますが、ファンのサイズが大きいので上部カバーをしめられないのが珠に傷とか^^;

利点:電源ユニットの負担が減る、内部でのノイズ発生要因減少

欠点:見てくれが悪い、そのままでは電源と連動しない(笑

だそうです。シロッコファンやクロスフローファンは、プロペラファンとは比較にならない程風量が稼げるので、装着の手間さえ惜しまなければ面白いですよね。空冷の場合いくら優秀なCPUクーラを装着しても、ケース内温度が高ければ意味がありませんから。 |

12 独り言

さて、如何だったでしょうか。水冷で氷点下一直線という方々からみればゴミの様な1℃、2℃の軽減ですが、やってみればこれはこれで奥が深いと思います。ただひとつ注意して頂きたいのは、これは私の環境における結果であって、ケースの構造、使用機器(熱源)の配置によって全く状況は変わってくるであろうと言う事です。しかし、対策の組み合わせによってはもっと威力を発揮するかもしれません。

「駄目で、もっともっと!」

というのは、島本和彦師匠の傑作「大熱言」における名台詞ですが、諦めずに色々やっていれば光は見えてくるものです。ケースだけにケースバイケース・・・・・・・お後が宜しいようで。

Contents

HOME

|