|

帰ってきたCuppermine

PentiumⅢ-750 SL3V6

LastModified 02/10/14

「おお、でかしたぞ四万十川将軍。これが夢にまで見たCuppermineか。

これさえあれば、OverClock界は我らの物。むっ、馬鹿者!

PLLコントローラにペルチェまで使って820MHzとは何事か。貴様の目は節穴か!」

「そ、そんな筈は・・・・」

「ええい、言い訳など聞く耳持たぬわ。貴様も失敗した者の末路がどうなるか知っておろうな。」

「お待ち下さい、ヒ○坊元帥。私もかつては四万十川の狼と呼ばれた男。

このままでは死んでも死にきれません。何卒、もう一度チャンスを下さい!」

「ほう、何か策があるというか。面白い」

「それでは、これをご覧下さいませ。」

「ぬぬ、これはCoppermine、しかも3つ!」

「敵を欺くにはまず味方から。先程のCuppermineは所詮は初期ロットの腐れ石。

これは、ミレミアム物の750にございます。

これさえあれば、OverClockなど赤子の手を捻るよりたやすい事・・・」

「よかろう、今度こそぬかるでないぞ。」

「ははっ、命に代えましても!」

「第23話 恐怖!

OverClock男は月夜に咆えるか!?」

(参考文献 氷川 竜介著 「ロトさんの本 Vol.4

元祖王道秘伝の書」)

のっけから70年代特撮にありがちな禁断のことわざシリーズに走ってしまったしまいました。本来であれば、この後に、

「ぬははははは、知らぬが仏、まんまと罠にかかったな△HA△HAレッドに◇alkyrieブルー。

思うツボよ。飛んで火にいる夏の虫、生かしては帰さんぞ。

もはや貴様らは袋の鼠、血祭りにあげてやる。

冥土の土産に教えてやろう、あと5分で貴様らはこの基地もろとも木っ端微塵だ!」

となった所で、

「おお助かったぞ、×5ブラック、地獄に仏とはこの事だ。」

ときて、

「駄目、殺せないわ」

とかなって、

「うわぁ〜、OverClockはもう懲り懲りだよ〜」

という素晴らしいオチに行く訳ですが、長くなるので割愛します。(尚、ここまではフィクションですので実在の人物団体とは一切無関係です^^;)

という訳で、諸般の事情でP3-750を3枚試す機会を得ました。とりあえず初期不良チェックしとくかというつもりでしたが、気が付いたら124パターン程調べていました。P3-650で痛い目にあった籤運の悪い四万十川ですが、今回は如何なもんでしょうか?

1 SL3V6

という訳で、頼まれて手配した P3-750 SECC2retail(SL3V6) 3枚ですが、市場に全然現物がなく(2000年3月初旬)、随分探し回りました。やっと見つけたのがこれです。

|

|

SL3V6 90070345 MALAY

S/N 034x, 005x, 010x |

SL3NRではリテールファンのメーカがNIDECでしたが、今回は山洋です。とりあえず軽く耐性チェックしコア内部温度を見た(室温22℃)のが以下の表です。

コア内部

SL3V6 |

Retail 1.65V |

034x |

005x |

010x |

750 |

48.5 |

50.7 |

54.5 |

760 |

48.7 |

50.0 |

53.9 |

780 |

49.1 |

50.0 |

53.6 |

800 |

49.7 |

50.0 |

53.6 |

820 |

50.2 |

50.0 |

53.5 |

840 |

50.7 |

50.0 |

53.6 |

850 |

51.0 |

49.9 |

53.5 |

860 |

51.2 |

49.9 |

53.6 |

865 |

× |

× |

× |

SL3NR(P3-650)がペルチェで冷やしても820MHz止まりだった事を思えば、大分筋は良さそうですね。ただ、P3-600の良い物がリテールで900で回るなんぞという話を聞いてしまうと・・・ま、四万十川の籤運を考えればこんな物でしょうか^^;

同じロットだけに耐性は同程度ですね。ただコア温度で最大6℃程の差があります。サーマルダイオードの個体差による出力誤差にしては大きい様な気がします。リテールファンの場合、CPUコアとの接触はかなりいい加減なので、その辺りの個体差の影響ではないかと考えています。

どれも同じ程度なので、今回は真ん中の 005x のCPUを選んで冷却方法を色々試してみます。

2 リテールファンの取り外し

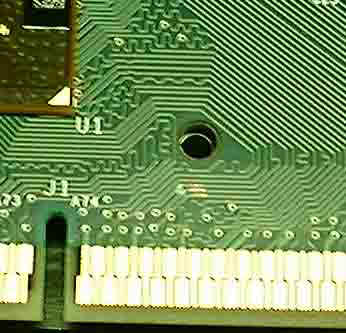

|

今回の山洋製リテールファンですが、Katmai用リテールファンやNIDEC製Coppermine用リテールファンに比べて、プラスティック固定ピン上下のフィンが高くなっています。ピンを抜く際には、ペンチやニッパが入らず非常に作業しずらいです。勢い余って、CPUとファンの間にニッパを突っ込んで、ピンを切断するという暴挙に出ました。すると・・・・

左の写真中央の穴の下辺りの配線が少し黄色く露出してるのがわかるでしょうか?ニッパの背でこすってしまったみたいです。気がついた時には青くなってしましました。幸い断線には到らなかったので事無きを得ましたが・・・慣れたと思った時が恐い時ですね。やはり、慎重に作業せねば・・・

|

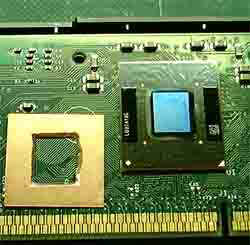

3 新OLGAアダプタのセッティング

|

今回も当然CPUコア周辺にはOLAGAアダプタを設置します。設置手順は前回と同様ですが、KENDONさんが新たにグラファイトシート専用OLGAアダプタ

をリリースされているのでそれを使います。これまでのOLGAアダプタとの違いは、グラファイトシートの使用を前提にしているので厚みが0.6mmと薄くなりコアの穴が大き目になっている事です。これにより適合調整作業が段違いに楽になっています。 0.05mm程研磨して、ヤスリでテーパをつけるだけです。あっという間に終わってしまいました。(厚み調節は設置時の温度をみながら調整を繰り返す必要があります) |

ヒートシンクの固定には、これまたいつも通りカスタムバックプレートとバックプレートを使用しています。

4 実験方法

| CPU |

SL3V6 90070345 MALAY

Vcore=1.6, 1.65, 1.7, 1.75,V Vio=3.3V |

| M/B |

Aopen AX6BC Type-R VspecⅡ改

with TurboPLL01 |

| Cooler |

リテール、P3125、P3125+ペルチェ(80W級12V印可) |

| OS |

Windows95 OSR1 |

| グリス |

PGSグラファイトシート |

1. ケース(TB-505)は開けた状態とする。

2. 温度計測は以下の4点

室温、CPUコア横、ヒートシンク、(以上全てサーミスタによる)

自作回路によるCPUコア内部サーマルダイオードより内部温度読み取り

3. 計測条件:Superπ52万桁を実行し、終了時点での温度を計測。

温度計測後、Turbo.PLL01コントローラにより動作clockを20MHz単位で変更。

但し限界付近では、変更単位を5または10MHzとする。

検証方法が Superπ52万桁でしかないので、これをもって安定動作等という気は毛頭ありません。あくまで発熱の1傾向を見る為の手段とお考え下さい。(いつもの事ながらしんどいんすよ^^;)

尚、Vcoreについては、借り物故万一を考え1.75V迄しか上げていません。

5 実験結果

これは私の環境における結果であり、ケースや使用機器により変わってくることはご了承願います。

測定した生データついてはこちらをご参照下さい。ここでは、コア内部温度のデータのみ表示します。

尚、測定時の気温については18.5〜20.8℃の範囲で変動していますが、評価する温度域が広いので測定温度のまま扱います。

コア内部 |

Retail |

P3125 |

ペルチェ |

|

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

750 |

42.1 |

42.0 |

44.5 |

46.1 |

29.8 |

29.9 |

30.5 |

31.0 |

-0.7 |

0.0 |

0.8 |

2.7 |

760 |

42.1 |

42.5 |

44.8 |

46.4 |

29.9 |

30.1 |

30.6 |

31.1 |

-0.4 |

0.0 |

1.0 |

2.9 |

780 |

42.5 |

43.1 |

45.2 |

47.1 |

30.1 |

30.3 |

30.8 |

31.3 |

0.1 |

0.2 |

1.4 |

3.4 |

800 |

42.8 |

43.6 |

45.8 |

47.5 |

30.2 |

30.5 |

31.0 |

31.5 |

0.4 |

0.8 |

1.8 |

3.7 |

820 |

42.8 |

44.2 |

46.2 |

48.0 |

30.3 |

30.6 |

31.2 |

31.7 |

0.8 |

0.8 |

2.4 |

4.4 |

840 |

42.9 |

44.8 |

46.8 |

48.7 |

30.5 |

30.8 |

31.3 |

31.9 |

1.3 |

1.1 |

2.9 |

5.0 |

860 |

44.4 |

45.5 |

47.3 |

49.2 |

30.6 |

31.0 |

31.5 |

32.1 |

1.6 |

1.5 |

3.5 |

5.4 |

865 |

44.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

870 |

|

45.8 |

47.7 |

49.6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

875 |

|

46.0 |

47.8 |

49.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

880 |

|

|

|

|

30.7 |

31.2 |

31.6 |

32.4 |

2.0 |

2.0 |

3.8 |

6.2 |

890 |

|

|

|

|

|

31.3 |

31.8 |

32.4 |

|

|

|

|

895 |

|

|

|

|

|

31.4 |

31.8 |

32.5 |

|

|

|

|

900 |

|

|

|

|

|

|

|

32.5 |

2.4 |

2.4 |

4.5 |

6.4 |

910 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2.3 |

|

|

|

920 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.2 |

5.0 |

7.4 |

930 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.3 |

5.4 |

7.7 |

935 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.5 |

7.7 |

940 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.5 |

8.0 |

945 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8.1 |

950 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8.2 |

955 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8.4 |

SL3NR同様、冷却による限界のUpはかなりなものですね。うーん、これが当たりか外れか・・・・屋根裏で泣こうか、屋根の上で月に咆えようか・・・微妙な所ですね。とりあえず、窓辺で溜め息でもついてくるとしましょうか。

6 考察

(0) 謎の耐性Up

一番最初に火を入れてて耐性チェックした際(リテール)には860MHzまでしか動かなかったのに、詳細にチェックした際には875MHzまで動いてしまいました。一体この差は何でしょうか?

ううむ、よくわかんないですね。

考えられるのは、詳細チェックまでには2〜3日定格で動かした事位です。リテールはコアとシンクの間を熱伝導シートの様な物で接触させているので、それが動作時の熱で馴染んだのかもしれません。リテールの場合、購入してすぐチェックするのではなく少し動かしてからチェックした方が良いのかもしれませんね。

(1)発熱傾向

基本的な発熱の傾向はSL3NRと同様です。Katmaiに比べると段違いの発熱の少なさが見て取れます。P3125使用時のVcore1.75VにおけるSL3NRとSL3V6のCPU内部温度のグラフを以下に示します。サーマルダイオードや室温差による誤差はありますが、ほぼ1直線と見なして良いのではないかと思います。従って、同じSteppingのCoppermineであればほぼ同じ発熱傾向を示し、clockの上昇によりリニアな温度上昇を示すと見なせると思います。

それでも、650→900MHz で3.3℃の差ですから知れてますが・・・

(2) 冷却方法による影響

相変わらず良く効きますね。CPUコア内部温度のグラフは見事に3つのグループに別れています。また、それに伴い、限界clockがはっきりわかれています。Vcore=1.65Vを例に取ると、以下の様になります。

リテール(46℃前後)は875MHz付近

P3125(31℃前後)は895MHz付近

ペルチェ(3℃前後)は930MHz付近

SL3NRがリテール→ペルチェで80MHz近く伸びたのと比べると鈍いかな?

この辺りはCoppermine自体の限界に近づいているのかもしれません。

(3) コア電圧の影響

リテール、P3125では影響が少ないと思われたVcoreの影響ですが、ペルチェの場合ははっきりと限界の上昇が見られます。ペルチェの場合のみのグラフを以下に示します。

1.6V→1.75Vへと昇圧する事で、実に45MHzもの限界の上昇が見られます。(リテールの場合は15MHz,

P3125の場合は20MHz)CPUの内部温度に対して、Vcoreの影響するバランスの様なものがあるのかもしれません。

このCPUの場合、なるべく冷やしてVcoreを高目にするのが良さそうです。これはSL3NRの場合とは全く違った傾向といえます。

(4) ヒートシンクとコア内部の温度差について

840MHz |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

コア内部 |

Retail |

43.9 |

44.8 |

46.8 |

48.7 |

P3125 |

30.5 |

30.8 |

31.3 |

31.9 |

Perche |

-2 |

-2 |

0 |

1.4 |

シンク |

Retail |

30.8 |

28.5 |

29.5 |

30.2 |

P3125 |

24.3 |

24.2 |

24.5 |

24.8 |

Perche |

31.9 |

31.4 |

32.1 |

32.4 |

温度差 |

Retail |

13.1 |

16.3 |

17.3 |

18.3 |

P3125 |

6.2 |

6.6 |

6.8 |

7.1 |

Perche |

-33.9 |

-33.4 |

-32.1 |

-31.0 |

温度差は、リテールの場合 13〜18℃前後、P3125が 6〜7℃前後、ペルチェが-31〜-34℃前後となります。Vcoreが上がるにつれて温度差は広がっていきます。P3125とリテールを比べるとこれまで同様差が大きすぎます。やはり、リテールの場合、OLGAコアとシンクとの伝熱状態に問題があるとしか思えません。

前回のSL3NRの場合、リテールのシンクとコア内部の温度差は20℃程度ありました。それに比べると今回は若干温度差が少ないですね。冒頭でも触れた様に、リテールファンの接触にも個体差があるのかもしれません。

という訳で結論です。A2Stepping のCoppermineで水冷でもなく955MHzまで行けば、まあまあの線ではないかという気もするのですが・・・

「泣いて涙があるうちは、心に未練があるっていうぜ」

(舛田 利雄監督 「紅の流れ星」より)

7 CPUの安定動作

Superπ52万桁程度であれば955MHzで動きますが、常用の為の安定動作となるとやはり動作clockを落とさねばなりません。今回のSL3V6では、Vcore=1.75Vが有効だったので、その条件で各種ベンチマークを完全に安定して流せる限界を探った所、940MHz

でした。

Superπ全桁、3Dmark2000, FinalReality等のオールナイトテストもクリアしました。ペルチェ使用によるFinalRealityのループ時の各部温度を以下に示します。

SL3V6 940MHz |

室温 |

ケース |

シンク |

バッファ |

コア横 |

コア内部 |

P3125+ペルチェ

Vcore=1.75V

Vio=3.3V |

計測温度 |

19.8 |

20.8 |

32.0 |

2.8 |

14.7 |

7.4 |

| 室温との相対温度 |

|

1.9 |

12.2 |

-17.0 |

-5.1 |

-12.4 |

SL3NRの場合、0℃付近での運用が可能でしたが、Clockが上がりVcoreを1.75Vにしているせいで大分コア内部温度が上昇していますね。1GHz迄あと60MHz・・・・水冷等でもう1段冷やし込んでやれば、夢ではなさそうですが・・・

8 独り言

さて如何だったでしょうか。940MHz・・・・・前回の820Mzに比べれば120MHzの前進ですが、650→750MHzであればこんなもんかという気もしますわな。じゃあ、一体幾つまで伸びれば満足できるのか?血を吐きながら続けるマラソン(ウルトラセブン「超兵器R1号」より)とわかっちゃいるけど、「わかっちゃいるけど止められない」(by 植木

等)近頃の四万十川だったりします。ま、所詮借り物。本命はこっちだったりしますが・・・・という訳で、次回もこのHPに、

「れっつ、コーーンバイン!」

( 「超電磁ロボ コンバトラーV」より)

Contents

HOME

|