|

OLGAコアの逆襲

あるいはPentiumⅡケースの謎

LastModified 02/10/14

さて、今回はPentiumⅡのケース、特にサーマルプレートについての話です。え、石割の話ならよく見るって?いえいえ、ご安心を。凝りもせず今回も伝熱ネタです。PentiumⅡは

SECC

形式のカセットでカバーされています。大型クーラーへの換装を行う方は俗に言う「石割」によって中の基板だけを取り出されていると思います。まあ、私もその一人ですが、実行するに当たってはひとつの疑問が湧いてきました。

一体、P2ケースのサーマルプレートでどれだけ熱損失が起っているんだろう?

そして、石割する事でどこまで改善するのか?そしてそれは、

恐るべきOLGA地獄の始まり

でもありました。PentiumⅢ 450MHz が \35000前後(1999/06/13現在)迄値段が下がった事で、OverClockのターゲットがSECC2の

P3-450

に移りつつある現在、いささか遅きに逸した感はありますが、後半は

OLGA

コアへのシンクの密着方法の話ですのでお役に立つかもしれません。

この話は、いずれ記載する予定の[ケース廃熱の希望]

[ペルチェの復讐] との3部構成による、[Pentium2-450(SL2U7) 600 MHz Wars]のEpisode-Ⅴ(笑)にあたります。そしてまた、私が冷却地獄にはまったきっかけでもあります。

当時(といっても3ケ月程前ですが)はデジカメを所有していなかったので。あまり写真が載せられなく、テキストばかりですが、ご了承下さい。また、BX6rev2によるCPUコア内部温度計測の方法はまだ知られていませんでした。

こうしてレポートを書いていても、測定結果に一喜一憂していた当時の事を思い出すと涙が出てきます。^^

1 PentiumⅡ-450 SL2-U7 98490922 MALAY

今回俎上に載せるCPUです。SL2TV(P2-333) による600overフィーバの中、財布も心もボロボロになった私が(6.5.2コアだけで一体何個買った事やら・・・)、やけくそで入手しました。素性は以下の通りです。

| CPUクーラー |

GIGACOMP SB13070MKⅡ |

| 気温 |

14.5℃ |

| M/B |

ABIT BX6rev2 with TurboPLL01 |

| ヒートシンク温度 |

27.9℃ |

| Windows安定動作限界 |

570MHz |

| 動作電圧 |

Vcore=2.05V Vio=3.3V |

(注)ここでいう安定動作とは Superπ3356万桁。FinalReality

5時間以上 loop可能を意味します。

600Mhz でもWindowsの起動程度ならできるという、当時の私にとっては大当たりでした。(但し、600MHz

でFinalRealityを実行させたらレジストリを粉砕してくれましたが・・・・)

人情として、「こいつを 600MHzで安定常用させたい」と思ってしまったのが運の尽きです。Vcore=2.7V,

Vio=3.8Vまで上げても安定性向上にはほとんど効果がなく、冷却が効くタイプの典型です。

その後[ケース廃熱の希望]で、580MHz

までは安定動作する様になりましたが、そこから先がいけません。どうしても

590MHz でSuperπ419万桁以上が通せません。そこで石割をしてCPUコアの直接冷却を行う事にしました。

2 PentiumⅡ サーマルプレートの秘密

石割の方法についてはここでは記しません。色々なサイトで紹介されているのでいまさら繰り返しても仕方がないでしょう。(リンクページにある「趣味と実益のPC工房」が非常に丁寧に紹介されておりお勧めです。)私から敢えて一言付け加えさせて頂くならば、「気合」でしょうか?(笑)

プラスティックケースを外すとCPU基板がサーマルプレートにバネ止めされているのがわかります。この段階で一旦分解を中止し、CPUコア脇とサーマルプレートでどれだけ温度差があるか測定してみました。(写真は分解後です。)

CPUとサーマルプレートの隙間からピンセットを使い、写真の赤印の部分にサーミスタを貼り付けました。そして、サーマルプレートのなるべく近い位置にもサーミスタを貼り付け、再びプラスティックカバーを組み立てます。サーミスタのコードはロック用の爪を外して、その穴から外にだします。この2点間の温度差を見てみました。石割後のCPU冷却に備え、TAKA100もこの時に購入したので両者の結果を示します。

SL-U7 580MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

室温 |

ケース |

シンク |

サーマルプレート |

CPUコア脇 |

SB13070MK |

計測温度 |

14.5 |

18.8 |

22.5 |

24.0 |

30.4 |

| 室温との相対温度 |

|

3.8 |

8.0 |

9.5 |

15.9 |

TAKA100-P2U |

計測温度 |

16.1 |

20.0 |

21.3 |

23.4 |

29.7 |

| 室温との相対温度 |

|

3.9 |

5.2 |

7.3 |

13.6 |

この結果が出た時の私の驚きはご理解頂けると思います。ヒートシンクとサーマルプレートの温度差は1~2℃程度なのに、

CPUコア脇とサーマルプレートの温度差は6℃以上もある!

のですから。勿論、[CPUコア脇温度=ヒートシンクに接触しているCPU面の温度]という訳ではないでしょう。しかしそれにしても酷すぎます。こんな所で6℃も温度を食われているのでは、どんなにヒートシンクの接触面を研磨しようがグリスの擦りあわせをしようが、これでは全く意味がありません。そこでP2を完全にばらして、CPUとサーマルプレートの接触面をしげしげとながめてみました。

サーマルプレートとの接触面にはなんとガーゼにシリコングリスを染み込ませたとおぼしきものが挟まれています。厚みも0.2mmはありそうです。ところどころに隙間も見え、とても熱伝導率がいいとは思えません。

また、サーマルプレートの右側の出っ張りは L2-cash

の冷却の為だとされてきましたが、L2-cash

とは全く接触しておらず、1mm以上の隙間が空いていました。

Intelは一体何を考えているのでしょうか?

それとも私の様な素人にはわからない複雑で遠大な理由が隠されているのでしょうか?(ま、多分その秘密の名前は[コスト]というんだと思いますがね^^;)

3 OLGAコアという名の地獄

しばらく呆然としてしまいましたが、気を取り直して考えてみると標準状態が悪いからこそ、リスクをおかして石割までした甲斐があったというものです。期待に胸とときめかせて、直接

TAKA100-P2U を装着してみました。

SL-U7 580MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

室温 |

ケース |

シンク |

サーマルプレート |

CPUコア脇 |

TAKA100 石割前 |

計測温度 |

16.1 |

20.0 |

21.3 |

23.4 |

29.7 |

| 室温との相対温度 |

|

3.9 |

5.2 |

7.3 |

13.6 |

TAKA100 石割後 |

計測温度 |

15.1 |

18.3 |

21.7 |

|

28.4 |

| 室温との相対温度 |

|

3.2 |

6.6 |

|

13.2 |

なんでやねん、ほとんど変わってないやん。

私の落胆と失望がいかばかりのものであったかはご説明する迄もないでしょう。サーマルプレートという邪魔物を排除し、細心の注意を払ってセッティングを行った結果がこれですから・・・・・・・・・・・

それからの1週間の事は思い出したくもありません。

一日数10回にも及ぶセッティングのやり直し

→ やるたびに変動し最大で5℃も悪化する泥沼(グリスの作業性の影響に疑問を持ったのはこの時です)

OLGAコアがヒートシンク面に食い込む(比喩ではなく本当にコアの形に傷がつきました)ほどの力での締め付け→やる度に耐性が変化し

580 MHz でSuperπ100万桁も通らなくなったり、メモリチェックすら通らなくなったり・・・・

傷ついたヒートシンク面を徹夜で研磨

今思い出しても涙が出てきます。(T_T) CPUを壊したと思って青くなったのも2度や3度ではありません。その上、飛び込みの仕事はガンガン入ってくるわ、スキーに行けばゲレンデ全体がアイスバーンだわ・・・

まあ、そうこうしているうちに、CPUは冷えないけれど頭はだんだん冷えてきました。冷静に考えればわかる事ですが、CPUコア脇温度が下がらないのは伝熱経路が形成されてない為に他なりませんし、それはCPUとヒートシンクがきちんと接触していないという事です。その目でCPU基板を見てみると毎回のセッティングでCPU基板に微妙な傾きがある事に気づきました。

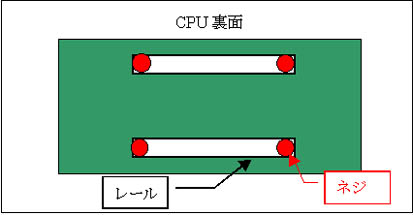

TAKA100-P2U の標準の取り付け方法はCPU裏面の上下に2本のプラスティックのレールを渡してネジ止めします。写真がないので図で勘弁してください。

この締め付け時に微妙な傾きが生じてきちんと接触していないと考えたのです。それもこれもOLGAコアの面積小ささが全ての元凶です。それではどうすればいいか?ここで思い出したのが

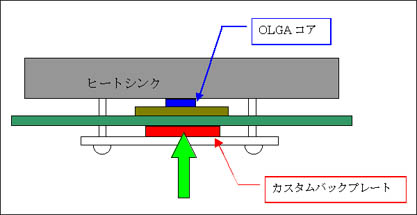

[Celeronのサンドイッチ冷却]です。あの様にコアの真裏から押えてやれば、基板に全く力がかからず、コアだけに密着させる為の力が働くと考えたのです。感じとしては下図の様になります。

|

しかし、SL2-U7 のCPUコア真裏はCeleronと違って

チップ抵抗が乱立しています。Celeron

と同じ様な訳にはいきません。そこで写真のようにチップ抵抗に当たる部分をくり貫いた3mm厚アルミの押え金具を作りました。私はカスタムバックプレート(笑)と呼んでいます。

|

このカスタムバックプレートを絶縁性のある熱伝導シートを使ってCPUコアの真裏に張付けます。そして、その上から同じくアルミの一枚板でできた押え金具を介してネジ止めする訳です。レール式と違い一枚板なので傾く可能性は少ないですし、何より締め付け力はすべてコアの真裏にかかります。このセッティングを行い祈る様な気持ちで測定してみました。

SL-U7 580MHz Vcore=2,05V

Vio=3.3V

FinalReality Loop |

室温 |

ケース |

シンク |

サーマルプレート |

CPUコア脇 |

SB13070MKⅡ

石割前 |

計測温度 |

14.5 |

18.8 |

22.5 |

24.0 |

30.4 |

| 室温との相対温度 |

|

3.8 |

8.0 |

9.5 |

15.9 |

TAKA100

石割前 |

計測温度 |

16.1 |

20.0 |

21.3 |

23.4 |

29.7 |

| 室温との相対温度 |

|

3.9 |

5.2 |

7.3 |

13.6 |

TAKA100

カスタムバックプレート |

計測温度 |

20.0 |

23.6 |

26.4 |

|

29.0 |

| 室温との相対温度 |

|

3.6 |

6.4 |

|

9.0 |

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成功です。

石割前に8.4℃あったシンクとコア脇の温度差は2.6℃になりました。

コア脇の温度自体も4.6℃低下しています。石割前のSB13070MKⅡ使用時に比べるとコア脇で6.9℃もの低減です。思わず涙がこぼれそうになりました。気が付けば気温も4℃も上がっています。何時の間にか窓の外には確実に春の気配が近づいていました・・・・・・・・・

4 考察

以上が、石割から始まった始まった私とOLGAコアとの格闘の顛末です。最も、完全に作業性の影響を排除しきれた訳ではなく、その後もセッティングの再現性問題には悩まされました。しかし、以前と比べると格段に再現性は増しました。(2/3位の確立で成功する様になりました)この問題が完全に解決できたのは、次章になるであろうペルチェ導入の際です。

それでも、本章の結論としては、

CPUコア脇とサーマルプレートの温度差は6℃以上もある。

OLGAコアの密着にはコア真裏から押える事が効果的である。

とします。

ああ、そうそう肝心な事を忘れてました。これらの努力による安定動作限界の向上ですが、

効果ありませんでした。(爆)

相変わらず590MHzではSuperπ419万桁は通りません。まあ、7℃程温度低減してますが、その分気温も上がってますし、こんなものかもしれません。ただし、希望が無い訳ではありません。春にしては珍しく冷え込みのきつい夜、一度だけ、590

MHz でSuperπ419万桁が通ったのです。その際には、838万桁も通りました。コア脇温度は23℃でした。この事から、もう一段の冷却を行えばなんとかなるという感触を得ました。

この時から、私の頭の中から[ペルチェ]の4文字が離れなくなりました。

5 独り言

さて、如何だったでしょうか?あれやこれやとやった結果はというと、結局は効果無しだった訳ですが、あなたは無駄な努力だったと思われますか?

実はこの時、私はそれ程がっかりしていませんでした。

まあ、かなり自分を見失っており、そもそもの[動作限界を上げる]という目的が、[ヒートシンクとCPUコア脇の温度差を詰める]にすりかわっていた事は否めません。しかし、失敗の連続と試行錯誤の末の成功がもたらしてくれる達成感は、何者にも代え難いものがあります。

「最も甘美で危険な獲物。それは銃を持った人間だ」

(ギャビン・ライアル著

「最も危険なゲーム」より)

危険と失敗のない所に、試行錯誤もなく、試行錯誤の無い所に成功の喜びもまたありません。貴方はOverClock

でどの様な喜びや達成感を味わっておられますか?

しかし、これってどう考えてもコンピュータの話じゃないよーな気がするな・・・・

Contents

HOME

|