|

初めてのCuppermine

PentiumⅢ 650 -SL3NR-

もしくは、トホホなパーツレビュー番外編

LastModified 02/10/14

さて、Cuppermineです。登場早々にバグ持ちの烙印を押されるは、市場には弾が無いわと、最近のIntelを象徴するかの様です。SL35Dで680MHz常用まで行っていたので、どうせ体感では変わらないだろうという事は判っていたのですが・・・・

「大人ってのはな・・・わかってはいるがわからんふりをして世の中を成り立たせている部分があるのだ。

知っててやっている、あえて騙されてやる。それが大人の条件だ!!」

(島本 和彦著 「童話に見る大熱言 参

-王様はハダカだ!!-」より)

という訳でSECC版 650を購入してしまいました。[FSB133overへの道]で高FSBに懲りていた事もありますが、あわよくば

150x6.5=975 MHzなんぞという淡い夢を見ていた事は否定できません。

リテールパッケージでの購入だったので、もはや恒例になりつつある、Vcore-冷却方法による発熱測定を行ってみました。全然懲りてないですね。今回も気が付いたら168パターン程調べていました。あまりにしんどいので最近では、新しいCPUを買うのも憂鬱だったりします。

だったら、やるなよ>俺^^;

0.18μmという微細プロセスになった新しいコアはどの様な夢を見せてくれるのでしょうか?

という訳で買ってしまいました。とりあえず、製造週情報もなかった(1999年12月初旬)ので、何も考えずに買いました。

|

|

SL3NR 99430125 MALAY

L 940 A506 |

一見してわかるのですが、リテールファンがKatmaiの時に比べ上下5mm程大きくなっています。メーカは山洋ではなくNIDECです。また、放熱フィンの中央部には縦にスリットが切られ放熱面積を増やそうとしてあります。

AX6BC Type-R VspecⅡをCuppermine対応BIOSに書き換えCPUを装着して起動してみると・・・・

コールドスタートで起動しない・・・・・

MBM4

によるファン回転数表示、マザー上温度表示が無茶苦茶。特にマザー温度は20~80℃をいったりきたりのワイパー状態・・・

頭を抱えてしまいました。をいをい、いきなり1/50の確立でバグ持ち引いたか~?

とはいえ、どうもノイズっぽい気がしたのでリテールファンの電源をマザー上3pinコネクタからでなく、通常の4pinコネクタに換えてみた所、MBM4の表示は正常に戻りました。また、コールドスタートに失敗する確立も大分減った様な気がします。どうやらNIDECのリテールファンがノイズ源になっていた様です。さすがに、呆れてしまいました。いくらコストダウンの御時世とはいえあまりに酷い代物です。

しかし、コールドスタートで失敗する問題はまだ残っておりその後も大分悩まされました。しかし、よくよく観察してみると現象が発生するパターンがある事に気付きました。

CPUの抜き差しした直後に発生しやすい。

その日の一発目の電源投入時に発生しやすく、一旦電源OFFにした後は発生しない。

どうも電源くさいなと思い、電源を Seventeam

ST-400GL から ENARMAX 400W

に交換した所、嘘の様に収まりました。Seventeamも400Wなので電源容量に充分な余裕はある筈です。Katmaiではこんな現象は発生してませんでした。相性・・・?

ううむ・・・・(これに気が付いたのは、全ての実験が終わってからです。以下の実験は

ST-400GLで行っています)

ま、それやこれやの問題やら、[コア内部温度の較正]がおかしかったので、一旦測定したデータを破棄したりとかなり検証には手間どってしまいました。

いやあ、いきなり前途多難ですね~。

2 リテールファンの取り外し

折角ですので、分解手順を載せておきましょう。リテールファンは左右が連結されたプラスティックのピンで背面カバーに固定されています。ピンをそのままラジオペンチで引き抜くという方も多いみたいですが、硬くて脆いOLGAコアに偏った力がかかるので、私としては恐い所です。よって、少しでもコア破損の危険性を避ける為、以下の手順でピンを引き抜きます。

|

|

|

左右をニッパで切り離し |

ラジオペンチで引き抜き |

引き抜いたピン |

プラスティックピンを切り離してリテールファンを2度とつけられなくなるのを嫌がる人も多い様ですが、OLGAコアを壊すよりはましでしょう。

|

|

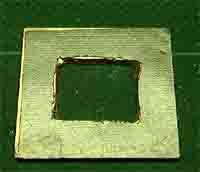

分解後に露出したOLGAコアと、シンク側の接触面です。相変わらず、シリコン付きガーゼの様な物が挟んであります。一見してわかる様にガーゼ側の接触面はかなり荒れており、均一な平面接触をしていない事は、一目瞭然です。OLGAコアはKatmaiより更に小さくなっていますね。 |

ま、こんな代物を後生大事につけといても百害あって一利無し。とっとと外してしまうに限りますな。

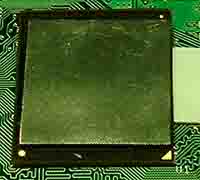

今迄も色々なContentsの中でグラファイトアダプタとしてコアの周囲に設置する自作回字板を紹介してきました。今回はCuppermine用に新たに用意するに当たっては、KENDONさんの元祖OLGAアダプタ Cuppermine用とグラファイトシートを組み合わせてみました。

設置の目的として、コア周囲の面積増大による平面接触安定性の確保、コアのエッジの保護となります。接触面積が増える事による冷却強化も考えられないではないですが、土台となるブラウンの部分の冷却とClockの伸びとの因果関係は確認できていないので、個人的には疑問に思っています。

|

|

|

| OLGAアダプタをコアより少し低くなる様に研磨します。0.6~0.55mm位でしょうか。加えて、コアが通る穴のエッジもテーパ状に削ってやります。コア側面からの冷却は当てにしないので、コアのエッジが当たらない様に大き目にしています。 |

OLGAアダプタの基板側にグラファイトシートを貼り付けます。接着には瞬間接着剤を針の先程四隅につけます。真ん中のコアの穴をくり貫き、仮置きして、コアより僅かに高くなる事を確認します。 |

コアとの接触面にグラファイトシートを貼り付けます。これはシンクとの接触面のクッションとしてコアの保護と、設置時にコンマ数度の傾きがあってもグラファイトシートが潰れる事で吸収する事を目的としています。 |

|

|

ここまでセッティングを行ったら、ヒートシンクをしっかりネジ止めして固定した上で、分解します。分解後に、コアとの接触面側のグラファイトシートに、うっすらとコアの形に潰れた跡が確認できれば成功です。 ちなみにCuppermineのコアですが、Katmaiより

0.1mm程低くなっている様です。

|

| コア周囲の4個所の電極に熱伝導両面テープで絶縁を行います。このテープはOLGAアダプタの固定も兼ねています。テープの厚みはグラファイトシートが潰れるので問題になりません。 |

OLGAアダプタを設置固定します。 コア側面とOLGAアダプタの隙間にはグリスは使いません。銅の熱伝導に比べれば無視できるオーダーだと考えています。 |

ヒートシンクの固定には、これまたいつも通りカスタムバックプレートとバックプレートを新造しています。これによって、コアの真後ろに力がかかる様にします。

|

|

| コア背面側のチップ抵抗を避ける穴(21x24mm:幅7mm)を開けたカスタムバックプレートを熱伝導両面テープ(絶縁の為)で固定 |

3mm厚アルミ板で作成したバックプレートでしっかりネジ止め |

ネジでの固定に際してはかなりしっかり締込みます。まず、滑り止めのビニールテープを巻いたドライバの軸を指で可能な限り均等に締めていきます。そこから先は、ドライバの柄を30度位ずつ対角線状に均等に回していきます。どこまで回すかは難しい所ですが、私はやばい!と思う直前まで締めています。結構バックプレートがしなっていたりします^^;(実はこの右の写真、CPUを裏表逆にして取り付けてしまいました。Slotの切り欠けきが左右逆ですね。)

あんまり絞めすぎると、コアを圧死させる事になるので気をつけて下さいね。そのうちトルクドライバで締め付け力の管理もやってみたいとは思っています。

4 実験方法

| CPU |

SL3NR 99430125 MALAY

Vcore=1.7, 1.75, 1.8, 1.85V Vio=3.6V |

| M/B |

Aopen AX6BC Type-R VspecⅡ改

with TurboPLL01 |

| Cooler |

リテール、P3125、P3125+ペルチェ(80W級12V印可) |

| OS |

Windows95 OSR1 |

| グリス |

PGSグラファイトシート |

1. ケース(TB-505)は開けた状態とする。

2. 温度計測は以下の4点

室温、CPUコア横、ヒートシンク、(以上全てサーミスタによる)

自作回路によるCPUコア内部サーマルダイオードより内部温度読み取り

3. 計測条件:Superπ52万桁を実行し、終了時点での温度を計測。

温度計測後、Turbo.PLL01コントローラにより動作clockを20MHz単位で変更。

但し限界付近では、変更単位を5または10MHzとする。

検証方法が Superπ52万桁でしかないので、これをもって安定動作等という気は毛頭ありません。あくまで発熱の1傾向を見る為の手段とお考え下さい。(でないととてもじゃないけど、終わらないっす^^;)

AX6BCはコア電圧可変改造を行っている関係上、定格電圧の1.65Vではなく1.7Vから測定を行っています。(これについては後述)

5 実験結果

これは私の環境における結果であり、ケースや使用機器により変わってくることはご了承願います。

測定した生データついてはこちらをご参照下さい。ここでは、コア内部のデータのみ表示します。

尚、測定時の気温については18.5~20.5℃の範囲で変動していますが、今回は評価する温度域が広いので測定温度のまま扱います。

コア内部 |

Retail |

P3125 |

ペルチェ |

1.7V |

1.75V |

1.8V |

1.85V |

1.7V |

1.75V |

1.8V |

1.85V |

1.7V |

1.75V |

1.8V |

1.85V |

650 |

46.3 |

47.6 |

49.1 |

50.9 |

28.8 |

29.2 |

29.7 |

30.1 |

-0.2 |

1.6 |

3.0 |

2.9 |

660 |

46.5 |

48.0 |

49.5 |

51.2 |

28.9 |

29.4 |

29.9 |

30.3 |

0.0 |

1.8 |

3.2 |

3.2 |

680 |

47.3 |

48.5 |

50.1 |

51.9 |

29.2 |

29.5 |

30.1 |

30.5 |

0.5 |

2.2 |

3.6 |

4.2 |

700 |

48.0 |

49.3 |

50.9 |

52.7 |

29.3 |

29.9 |

30.3 |

30.7 |

1.0 |

2.8 |

4.2 |

4.9 |

720 |

48.6 |

49.9 |

51.6 |

53.4 |

29.6 |

29.9 |

30.5 |

30.9 |

1.5 |

3.2 |

4.7 |

5.3 |

740 |

49.2 |

50.6 |

52.3 |

54.1 |

29.6 |

30.2 |

30.7 |

31.2 |

2.0 |

3.6 |

5.2 |

6.1 |

750 |

|

50.9 |

52.6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

755 |

|

51.1 |

52.9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

760 |

49.8 |

|

|

54.8 |

29.9 |

30.4 |

31.0 |

31.4 |

2.5 |

4.2 |

5.7 |

6.7 |

780 |

|

|

|

|

30.0 |

30.5 |

31.1 |

31.6 |

3.0 |

4.8 |

6.2 |

7.5 |

785 |

|

|

|

|

30.1 |

30.6 |

31.2 |

31.7 |

|

|

|

|

790 |

|

|

|

|

|

30.7 |

|

|

|

|

|

|

800 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3.5 |

5.2 |

6.8 |

8.0 |

820 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4.0 |

5.7 |

7.2 |

9.0 |

830 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4.5 |

6.0 |

7.6 |

9.1 |

835 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4.6 |

|

7.8 |

9.3 |

840 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4.7 |

6.4 |

7.9 |

|

冷却による限界のUpの仕方は凄いですね。ペルチェ1枚でコア内部を0℃近くまで冷やせるというのも、Katmaiでは考えられなかった事です。しかし、色々やった挙句、リテールで750MHz前後、ペルチェまで使っても840MHz・・・・・すみません、四万十川ちょっと屋根裏で泣いてきてもいいですか?・・・・・

6 低電圧というソリューション

失礼しました、気を取り直して続けましょう。これまでの実験の結果を見るとVcoreによる有意な限界上昇は見られません。それに対して冷却強化による限界Upは凄まじいばかりです。これならば、低電圧に設定して内部の絶対温度を押えた方が限界Upを望めるかもしれません。

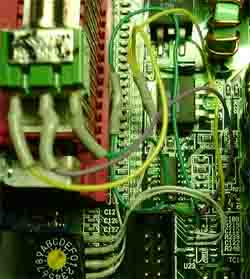

私のAX6BCはヒロ坊さんにコア電圧可変改造を施して頂いたのでロータリースイッチにより1.7~2.7Vまでが設定可能です。今回はその一部配線を変更して、切り替えスイッチで

VID4をコントロールする事で Cuppermine と Katmai 両対応としました。Cuppermine設定時には、1.3~2.05Vに設定可能となります。

|

|

| 手前の馬鹿でかいスイッチで切り替えています。折角改造して頂いた美しい配線が台無し・・・・でも、両対応って響きは男のロマンなのですよ^^; |

U23の8pin(紫の線)を、9pin(緑の線)と共にロータリースイッチに繋ぐ事でKatmai用、7pin(黄色の線:GND)と共にロータリースイッチに繋ぐ事でCuppermine用を切り替えます。 |

以下の表に、ペルチェ使用時のコア内部温度の測定結果を示します。実験方法は前章と同様です。塗り潰しているのは、Superπ100万桁実行限界です。

コア内部 |

ペルチェ |

1.5V |

1.55V |

1.6V |

1.65V |

1.7V |

1.75V |

1.8V |

1.85V |

650 |

-3.4 |

-3.0 |

-1.7 |

-1.7 |

-0.2 |

1.6 |

3.0 |

2.9 |

660 |

-3.2 |

-2.7 |

-1.7 |

-1.6 |

0.0 |

1.8 |

3.2 |

3.2 |

680 |

-3.0 |

-2.2 |

-1.4 |

-1.1 |

0.5 |

2.2 |

3.6 |

4.2 |

700 |

-2.5 |

-1.8 |

-1.0 |

-0.7 |

1.0 |

2.8 |

4.2 |

4.9 |

720 |

-2.2 |

-1.3 |

-0.2 |

0.1 |

1.5 |

3.2 |

4.7 |

5.3 |

740 |

-1.8 |

-1.0 |

0.2 |

0.4 |

2.0 |

3.6 |

5.2 |

6.1 |

760 |

-1.5 |

-0.5 |

0.6 |

1.1 |

2.5 |

4.2 |

5.7 |

6.7 |

780 |

-1.1 |

-0.3 |

0.8 |

1.5 |

3.0 |

4.8 |

6.2 |

7.5 |

800 |

-0.8 |

0.0 |

1.3 |

2.0 |

3.5 |

5.2 |

6.8 |

8.0 |

820 |

-0.4 |

0.3 |

1.7 |

2.4 |

4.0 |

5.7 |

7.2 |

9.0 |

830 |

|

|

2.0 |

|

4.5 |

6.0 |

7.6 |

9.1 |

835 |

|

|

|

|

4.6 |

|

7.8 |

9.3 |

840 |

-0.1 |

0.8 |

2.2 |

2.9 |

4.7 |

6.4 |

7.9 |

|

845 |

0.0 |

1.0 |

2.5 |

3.1 |

|

|

|

|

850 |

0.1 |

|

|

|

|

|

|

|

これを見る限りでは低電圧に設定する事で、Superπ 50万桁、100万桁共に若干動作限界が延びている傾向がはっきりわかります。よっしゃ、この路線で行こう!と思ったのも束の間。1.6V以下に設定して起動させるとWindowsの起動プロセスでレジストリを粉砕してくれました。起動clockを820MHzまで落としてもレジストリは壊滅状態です。充分な予冷を行っても同様です。連続して3回レジストリを粉砕して、すっかり嫌になってしまいました(T_T)

(私の場合、システムはパーティションごとIDE-HDDにバックアップしてあるので、15分で復旧可能なのですが・・・)

Turbo.PLLコントローラの起動Delay機能を使う手もありますが、流石に常用するのは恐いです・・・・

7 考察

考察・・・・考察ねぇ。やるんですか? はぁ・・・・

(1) Vcoreの増加による発熱

700MHzにおけるVcore=1.7~1.85Vによる変化を見ると、リテールが4.7℃、P3125が1.4℃、ペルチェが3.9℃です。いずれも非常に軽微です。

(2) 動作clock による発熱

CPU内部温度のグラフを見るとリニアに上昇しているのがわかります。Katmai同様、ある

clock を境に急激に上昇するという事はなさそうです。Vcore=1.7Vの場合、650~740

MHzに上昇させる事で、リテールは 2.9℃、P3125は0.8℃、ペルチェは2.2℃、コア内部温度が上昇しています。

Vcore,clock

の上昇における発熱の傾向はほぼ同様といえるでしょう。ほぼリニアな上昇傾向を見せます。

Vcore1.7V@650MHz と、Vcore1.85V@740MHz

のコア内部温度差を見た場合、リテールは7.8℃、P3125は2.4℃、ペルチェで6.2℃です。特にP3125の場合、Vcore1.7V@650MHz と、Vcore1.85V@785MHz

のコア内部温度差は僅か2.9℃に過ぎません。発熱の少なさは凄まじいばかりです。

気温20℃程度の環境で低電圧に設定すれば、80W級ペルチェを1枚使用しただけでコア内部温度を氷点下で運用する事も可能でしょう。

(3) 冷却方法による影響

もう一目瞭然ですね。CPUコア内部温度のグラフは見事に3つのグループに別れています。また、それに伴い、限界clockがはっきりわかれています。

リテール(50℃前後)は740MHz付近

P3125(30℃前後)は780MHz付近

ペルチェ(0℃前後)は840MHz付近

個人的には、ここまで冷却の効果を確認できたのは初めてです。

Cuppermineとは、冷やせば、冷やす程回るCPU

と云えるのではないでしょうか。

(4) コア電圧の影響

これはよくわからないですねー。ペルチェを使った場合には、低電圧ほど限界clockが延びる傾向が見られます、リテールやP3125ではそれ程有意な影響が見てとれません。CPUの絶対温度に対して、Vcoreの影響力が違うといった感じでしょうか?

0℃以下の領域で低電圧で運用するのが吉といった印象があります。しかし、あまり低電圧だと(私の場合1.6V以下)起動プロセスに耐えられないみたいですので、難しい所です。この辺りは個体差も大きいでしょうが・・・

(5) ヒートシンクとコア内部の温度差について

740MHz |

1.7V |

1.75V |

1.8V |

1.85V |

コア内部 |

Retail |

49.2 |

50 |

52.3 |

51.1 |

P3125 |

29.6 |

30.2 |

30.7 |

31.2 |

Perche |

2.0 |

3.6 |

5.2 |

5.2 |

シンク |

Retail |

29.9 |

30.4 |

31.1 |

31.9 |

P3125 |

22.5 |

22.7 |

23.0 |

24.5 |

Perche |

31.0 |

31.1 |

31.3 |

31.3 |

温度差 |

Retail |

19.3 |

19.6 |

21.2 |

19.8 |

P3125 |

6.8 |

7.5 |

7.7 |

6.7 |

Perche |

-29.0 |

-27.5 |

-26.1 |

-26.1 |

温度差は、リテールの場合 20℃前後、P3125が 7℃前後、ペルチェが-27℃前後となります。ペルチェの場合は例外として、P3125とリテールを比べると、廃熱能力の違いがあるにせよ相変わらず差が大きすぎます。やはり、リテールの場合、OLGAコアとシンクとの伝熱状態に問題があるとしか思えません。

総じていえる事ですが、Katmaiに比べて大幅に発熱が減ったのが実感できます。リテールファン使用時のコア内部温度は、Katmaiの場合は80℃にも達していましたが、Cuppemine

では50℃程度です。冷却による限界Upもかなり露骨な効果を見せるので

腕の見せ甲斐があるCPU

と云えるのではないでしょうか?

しかし、最近(2000.2現在)の600Eが純空冷で900MHzとかいう話をきくとやる気を亡くしてきますな・・・・・所詮、石の当たり外れがすべてなのか・・・・という訳で結論です。

「戦いに敗れるという事は・・・・こぉ云う事だっ!」

(富野 喜幸監督 「機動戦士ガンダム第20話 -死闘!ホワイトベース-」より)

8 CPUの安定動作

とまあ、上記条件で動作検証を行ってきましたが、常用の為の安定動作となるとやはり動作clockを落とさねばなりません。結局、Vcoreは低く抑えた方が無難と判断し、Vcore=1.65Vで各種ベンチマークを完全に安定して流せる限界を探った所、820MHz

でした。Vioは定格の3.3Vまで落としても問題ない様です。

Superπ全桁、各種D3D系のオールナイトテストもクリアしました。ペルチェ使用によるFinalRealityのループ時の各部温度を以下に示します。

SL3NR 820MHz |

室温 |

ケース |

シンク |

バッファ |

コア横 |

コア内部 |

P3125+ペルチェ

Vcore=1.65V

Vio=3.3V |

計測温度 |

18.4 |

19.0 |

28.5 |

-4 |

8.3 |

-0.7 |

| 室温との相対温度 |

|

0.6 |

10.1 |

-22.4 |

-10.1 |

-19.1 |

現在(2000.2現在)の室温20℃前後の環境であれば、コア内部温度0℃近辺で使える事になります。しかし820MHz・・・FSBにすると126MHz

程度・・・・・FSB150MHzまでいけるシステムなのに・・・・・・・・私のスキルでは、これ以上の冷却も難しい所ですし・・・

9 独り言

はぁ、しかし情けなや・・・全くどないしたろ・・・

「あ、どうも四万十川先輩、お久し振りです」

「おう、誰かと思ったら、私の7号機のユーザで大学の後輩のY君じゃないかね」

「説明的な紹介有り難うございます。実は、そろそろ親父のPCが限界でして、また一台お願いしたいんですけど」

「ああ、あのメモリ16MBのPC98mateで一太郎10使うてはる親父さんかいな。うむ、実はCPUの出物があるんや。一ヶ月前に\65000で買ったPentium3-650なんやけどな。なーに、君と私の仲じゃないか。今だったら特別に破格値にしておこう! 君の Cel300A@450を親父さんに譲って、費用は親父さん持ちで最新CPUってのはどーや。くーっ、泣けるなぁ。今時どこ捜しても、こんなウマイ話おまへんで」

「いや、別に速度的な不満はないんですけど・・・」

「何!? どうせなら3Dの速度もなんとかしたい? 君は運が良い!

Spectra7400っつー、それはそれは速いボードの出物がたまたま手元にある所だ!!」

「あの、いえ、その・・・」

「やかましい!

ぐだぐだぬかしとったら、どてっ腹に風穴開けて、

メザシ三匹突っ込んで、猫けしかけるぞ!!」

(諸星 大二郎著 「ど次元世界物語」より)

続く・・・・・・ロクな死に方できんな、こりゃ。

Contents

HOME

|