3.7 国際法に違反!?

すでに慰安婦システムが国際法に違反していたことは述べてきたが、さらに詳しくみてみる。

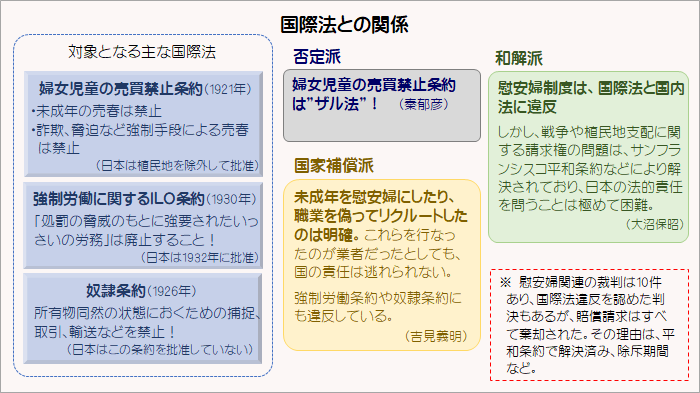

吉見氏は、対象となる国際法として、①婦人児童の売買禁止条約、②強制労働に関する条約、③奴隷条約、④ハーグ条約、⑤人道に対する罪、の5つを挙げているが、特に重要なのは①である。

図表3.12 国際法に違反!?

(1) 婦人児童の売買禁止条約(1921年)

条約の内容

この条約は、1904年と1910年に制定された売春と人身売買を制限する条約を強化するために制定されたもので、内容の骨子は次のとおりである。(以下、吉見:「従軍慰安婦」,P164-P165 より要約引用)

・何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は誘拐しある者は、本人の承諾を得たるときといえども、… 罰せらるべし。

・何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、詐欺により又は暴行、脅迫、権力濫用その他一切の強制手段をもって、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は誘拐したる者は … 罰せらるべし。

すなわち、未成年の女性の場合は、本人の承諾のあるなしにかかわらず、売春に従事させることを全面的に禁止し、成年であっても、詐欺や強制的手段が介在していれば刑事罰に問われることを定めている。この条約における未成年とは、1910年で20歳未満、1921年では21歳未満となっていた。日本は当初未成年を18歳未満とする、という留保条件をつけて批准したが、1927年に留保を撤廃している。

内務省警保局長通達(1938年)

2.4.2項(3)で述べたように、内務省警保局は売春を目的とする中国への渡航について、21歳以上の売春婦で性病などに罹っていない者に限って渡航を黙認する、という通達を各府県知事などに宛てて出している。この通牒は上記の国際条約を意識した内容になっている。(警保局長通達の内容は「小資料集」を参照)

{ ここで注意すべきは、「銃後国民、特に出征兵士遺家族に好ましからざる影響を与える」という指摘であり、「婦女売買に関する国際条約の趣旨にももとる」という注意である。前者は、日本から売春婦でない日本人女性が慰安婦として中国に送られれば、出征兵士を送り出している家族に影響を与え、出征兵士の家族や知り合いの女性が慰安婦になって戦地に来るようなことがあったら、兵士の信頼感が崩壊する、そういう深刻な問題を含んでいることを内務省は認識していたのである。これは逆にいえば朝鮮人や台湾人ならそのような心配はないと考えていたことになる。}(吉見:「従軍慰安婦」.P162-P163<要約>)

植民地への除外規定

{ この国際条約には、これを植民地などに適用しなくてもよいとの規定があり、日本は朝鮮や台湾を適用除外地域にしていた。しかし、国際法律家委員会(ICJ)や国際法学者の阿部浩己は次のように主張する。すなわち、誘拐などの行為の起点が植民地であったとしても、日本の船で移送されれば、日本船は国際法的には日本の本土とみなされるので、条約は適用される。また、植民地への適用除外を認めているのは植民地などに残っている持参金・花嫁料の支払いなどの慣行(朝鮮にはそのような慣行はなかった)を直ちに一掃するわけにはいかないので挿入されたものであり、朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用することはできない。}(同上,P166-P169<要約>)

(2) 否定派の主張

秦郁彦氏の主張

秦氏は、{ この条約はザル法にすぎず、国際連盟婦女児童売買禁止委員会によるその後の実態調査によっても、成果はあまりあがっていない…}(秦:「戦場の性」,P32) と、ばっさり切り捨てている。

小林よしのり氏の主張

{ 吉見氏は熱心に「国際法違反」を言うが、では明らかに「国際法違反」を犯して数十万人を殺した都市空爆や原爆投下、国際法を踏みにじったアウトローの所業だった東京裁判についてはなぜ不問に付し、「未成年の売春」などという一人の死者を出したわけでもない違反について50年以上もさかのぼって断罪しようというのか。そもそも未成年の売春なんて古今東西どこにでもあるのだから、日本について国際法でこれを処罰しようというのなら、当時の条約加盟国すべての未成年売春の実態を徹底調査し、日本と同様の処罰を与えなければならないわけで、これを行なわずして日本の未成年売春だけを断罪するというのは、それこそ国際法を踏みにじるものだ。

「他がみんなやっているからといって免罪されない」という主張は道徳の話としては聞いてもいいが(小学生の道徳ではあるが)、法の運用の話となるとまったく別である。小学生の道徳で法をねじまげられたのでは、たまったものではない。}(小林よしのり:「慰安婦」,P123)

要は、否定派としては「国際法違反」に正面からは反論できていないのである。

(3) その他の国際法

「婦人児童の売買禁止条約」以外の国際条約違反について吉見氏は次のように述べる。

強制労働に関するILO29号条約

{ この条約では、強制労働とは「処罰の脅威のもとに強要されたいっさいの労務をさす」とされている。国際法律家委員会(ICJ)は、慰安婦が強いられた行為を労務とみなすことには慎重であるべきだという立場からこの条約にはふれていない。しかし、(前述の)阿部浩己はこの条約に違反しているという。従軍慰安婦制度は、あきらかに女性を強制労働に付し、しかも「相当な報酬も、労災補償も、健康面でのサービスも」提供しておらず条約違反といってよい。}(吉見:「従軍慰安婦」,P169-P170<要約>)

奴隷条約

つづいて、戦後の売春や1956年に制定された売春防止法についても批判する。

{ 日本はこの条約を批准しなかったから、この条約に拘束されないといえる。しかし、条約の基本的な部分は慣習国際法を表現したものとして、日本を含むすべての国を拘束していたと考えられる。すなわち、所有物同然の状態におく意思をもって、個人を捕捉・取得又は処分し、奴隷を取引し、または輸送することは禁止されていたことになる。}(同上,P171<要約>)

ハーグ条約と人道に対する罪を適用するにはやや無理がありそうなのでここでは省略する。

(4) 国際法違反か?

秦氏が指摘するようにザル法であったとしても、小林氏が言うように「みんなやっていた」としても、警保局長通達が示すように当時の日本政府は国際法を意識して、未成年や未経験者を慰安婦として連れて行くことを禁止していた。にもかかわらず、日本人でも未成年が徴募されたし、朝鮮人に至っては未成年、未経験者が「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用などの強制手段」によって徴募された事実があることは間違いない。朝鮮はこの条約の適用外と主張する否定派もいるようだが、適用除外の趣旨とはまったく違う理由であり、除外することはできないだろう。慰安婦システムにおいて、「婦人児童の売買禁止条約」に違反した行為が行われていたことは間違いない。

「アジア女性基金」の理事であり、国際法の権威でもある大沼保昭氏も、{ "慰安婦"制度を法的な観点からみた場合、それは、それが設置され、運営された当時の国際法と日本の国内法に反する制度であった。この点については、わたしを含む多くの法の専門家が同意するだろう。」(大沼保昭:「慰安婦問題とは何だったのか」,P143) と述べている。

(5) 国の責任を問えるか?

国家に責任はある!…吉見氏の主張

{ 国際法上、国家に法的責任が生じるのは、国家機関が国際義務に違反する行為を行った場合である。業者が慰安婦を集めたり慰安所を設置・経営した場合、業者は私人なので国家の行為とはいえないようにも思える。ところが、国際法は自国の管轄下にある私人が加害行為に手を染めるのを相当な注意をもって事前に防止したり、またその加害行為から生じた法益侵害を事後に救済するよう国家に義務づけている。業者が慰安婦を集めたり慰安所を設置するのを知っていたか、あるいは知っていてしかるべきだったのに、軍がそれを防止しなかったということになると、国際法上、国家の不作為が問題になり、国家責任が問われることになる。この場合に国際法上の責任を問われるのは国家である。「親やブローカーを免責にして、軍や警察(国)だけが監督不行き届きのゆえに法的責任を負わされるというのは、法的常識を超える暴論だろう」(秦郁彦「従軍慰安婦問題で国の法的責任は問えない」) という議論は、国際法上は成り立たない。}(吉見・川田:「"従軍慰安婦"30のウソと真実」,P84-P85)

国家責任を問うのは非現実的!…大沼保昭氏の主張

吉見氏の主張は、素人にはもっともらしく聞こえるが、国際法のプロからみると法的責任を求めるのは非現実的のようだ。少し長くなるが、大沼氏の主張を紹介する。

{ … たしかに国際法と日本自身の法に違反したのである。しかし、慰安婦問題を含めて、先の戦争と植民地支配にかかわる請求権の問題は1951年のサンフランシスコ平和条約や被害国との2国間協定で解決されており、日本の法的責任を問うことはできないという解釈が支配的であり、現行法の解釈として見るかぎり、かなり強固なものといわざるを得ない。

そうした解釈は日本政府だけでなく米国政府を含む多くの関係国政府の解釈である。慰安婦問題にかかわる訴訟は日本だけでなく米国でも提起されたが、すべて被害者側の敗訴に終わった。

むろん、法の解釈は時代とともに変わりうる。政府関係者が「法的に解決済みだから国家補償はできない」というのは不正確であり、「日本政府の解釈としては国家補償をする国際法上の義務はない」というべきだと主張してきた。

このため、戦後補償裁判はむしろ民法上の請求権の問題として主張されてきた。ただ、ここでも除斥期間と時効という法的な問題が壁となってたちはだかる。

法は、一方で被害者を含む個人の利益を守り、正義を実現する道具であるが、他方では社会を運営する道具であり、支配のイデオロギーでもある。裁判所という公権的法解釈機関はどの国でも一般に保守的であり、日本の裁判所はとくにそうである。

法の解釈を変えさせるには、支配的法解釈を保守する側と変更を求める側との力関係に応じて、厖大な時間とエネルギーを必要とする。残念なことに慰安婦問題について法的責任の追及を主張した人々がこの点を厳しく計算して行動したようには思われない。

1990年代には細川・羽田・村山政権の下で侵略戦争と植民地支配を反省する国会決議の論議が現実味を帯びるなかで、それを支える歴史認識に対する多数の国会議員の反発が示された。そうした反発は自民党だけでなく、野党でも強かった。国会での力関係を考える限り、立法による慰安婦問題の解決はとうてい現実的な解決とは考えられなかった。}(大沼保昭:「慰安婦問題とは何だったのか」,P143-P153)

むずかしい話だが、筆者の理解では3つのカベがあるようだ。まず、政府見解として、たとえ戦前戦中に国際法違反があったとしても、戦後のサンフランシスコ条約などでそれらの賠償責任は果たしている、との解釈は国際的にも認められていてこれを崩すのは困難、次に、民事裁判で勝訴を勝ち取る方法だが、これも平和条約や除斥期間(≒時効)などに阻まれてむずかしい。最後に特別立法という方法もあるが、国会の勢力図を見れば事実上不可能である。

日本で行われた慰安婦裁判の結果は下の表のとおりで、国際法違反を認めた判決も一部にあるが、賠償請求については山口地裁の1件を除いて、すべてしりぞけられている。

図表3.13 慰安婦裁判一覧