スリランカ料理トモカ掲載記事一覧 トモカの評判index

EATS spring 1991 No36

ルーツは同じ?

日本食によく似たスリランカ料理

トモカ(四谷)

素材をいかした薄味の煮物

|

メニューは3,600円のコースと飲みもの、デザート(ビールやアイスクリーム他7種類)。

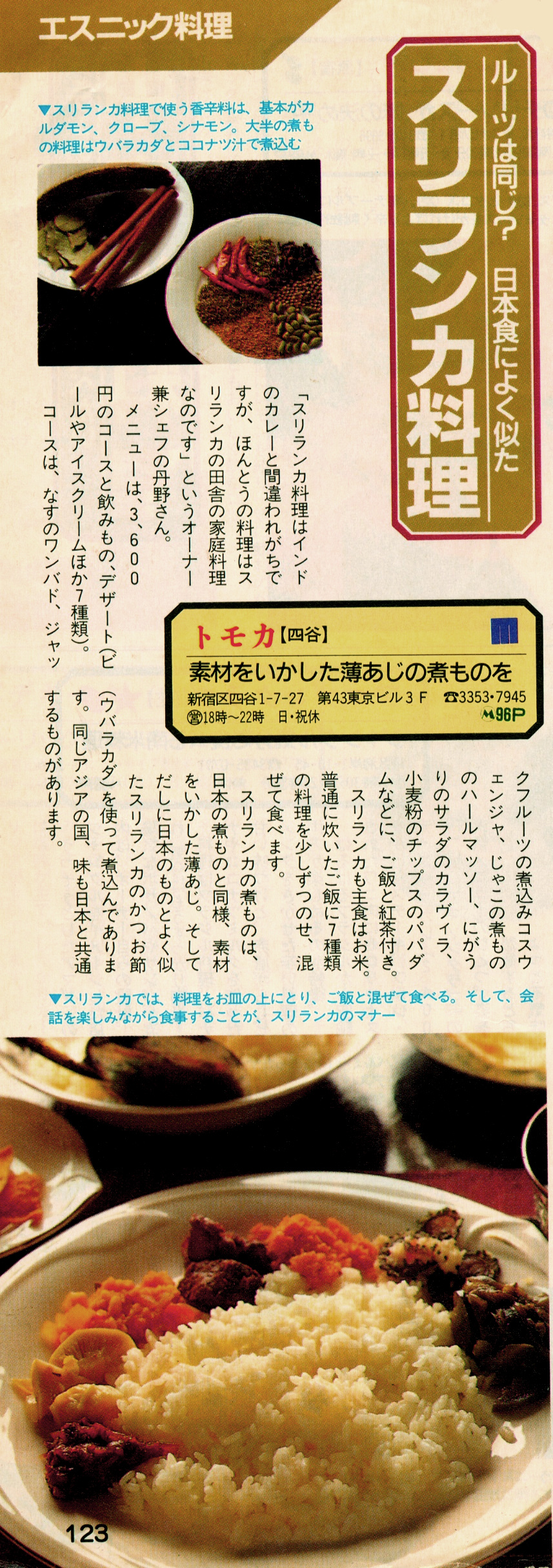

コースは、なすのワンバド、ジャックフルーツの煮込みコスウェンジャナ、じゃこの煮もののハールマッソー、にがうりのサラダのカラヴィラ、小麦粉のチップスのパパダムなどに、ご飯と紅茶付き。

スリランカも主食はお米。普通に炊いたご飯に7種類の料理を少し少しずつのせ、混ぜて食べます。

スリランカの煮ものは、日本の煮ものと同様、素材をいかした薄あじ。そしてだしに日本のものとよく似たスリランカの鰹節(ウバラカダ)を使って煮込んであります。同じアジアの国、味も日本と共通するものがあります。

■新宿区四谷1‐7‐27 第43東京ビル3F 電話+++ 営業18時~22時(21時ラストオーダー) 日・祝休 M96P

◎文中、小麦粉のチップスは米の粉の誤り。パッパダムとも呼ばれる。

【解題】

1991年の頃、私はエスニック・ブームの流れに嫌気が差していた。料理ブームの発端はベトナムを離れた人々が1975年ごろからフランスで開いた料理店にあったはずで、それが日本に伝播した。フランスのふくよかな匂いがするベトナム料理は旧来のインドシナ料理とは一線を画して高級路線をとった。うまい具合に新しいインドシナ料理はすぐに流行した。

20年もしないうちに飲食素材を扱う業界はエスニックを既存の中華材料に結びつけた。あなたが今、あなたのお店で使っている中華材料に人手間足すだけでエスニック料理が作れます、と言うわけだ。エスニックは調理法だって中華料理と同じ、ということにもなって行く。日本が得意とする雑煮(ゴッタニ)文化がエスニックを中華で巻き込んでしまった。

トモカはスリランカ料理だったので、その業界の営業が飛び込みで中華エスニック食材を売りにくることはなかったがDMは届けられた。それと、俺を使えば安価にスリランカ料理ができると売り込んでくるシンハラが、スリランカ・カレーは化学調味料で安く作れるなどという口上を日本語でぺらぺらと捲し上げるようになった。エスニック・ブームを牽引するようになった中華材料業者の戦略はインド洋の島国を巻き込んで見事に当たった。

明治以降、日本に染み込んだ「カレー」もトモカを飲みこんでいくようになった。「お宅にライセンというカレーはあるか。世話をしているスリランカの留学生がライセンというカレーを食べたいといっているのだが」というボランティアさんからの問合わせ電話が入ったりもした。

ライセンの件はどこかで書いたような気がするけど、どこで書いたやら忘れたので、もう一度同じことを記すけど、「ライセン」は「ライス・エンド」のこと。そう、rice and curryだ。英語のrice and curryはスリランカの料理ではない。

もう、エスニックも何もない。しっちゃかめっちゃかで困ったことになった。

「スリランカのカレーライスを何とか日本のゴッタニ料理文化から救い出さなきゃ」

と思った。

『南の島のカレーライス』というノンフィクションがトモカから生み出されるきっかけがここに生まれる。

バブルはとうに弾けていた。

岡崎京子の「リバース・エッジ」が単行本にまとめられるのは1994年だけど、セイタカアワダチソウの茂みの中に九相図というあの地獄絵はもうエスニックの中に描かれていたんじゃないか。

雑誌の取材で「本当の料理は田舎にあるよ」と話していた私はスリランカの田舎の家の土間で作る料理をそのまま東京四谷の繁華街に持ち込んだ。東京でそんなことができたのはバブルの時代という不可思議な高揚があったからだ。でもバブルの資本主義はあっけなく終わった。

コロンボの日本大使館がむかし、「七日間の日本」というばら色の宣伝映画を上映して、それがスリランカ人に日本への夢を与えて、極東の島国への渡航の思いを掻き立てた。バブルのときに日本へやってきたスリランカ人は誰もが、コロンボでばら色の美しい日本を見たという話を高揚して語ってくれる。

だから、尚更だったのだと思う。

トモカの味がスリランカの田舎の貧しさを象徴するポル・サンボールの味だったことに驚いたのは日本企業の研修接待でトモカにやって来るスリランカ人だった。

トモカの店主いわく、

「スリランカの田舎の味は貧しくなんかないよ。東京の人は高いお金を出してトモカがこうして提供するスリランカの田舎の味・ポル・サンボールを食べにくるよ」

でも、どうだろう。

トモカの味を本当に分かってくれたのはスリランカ人とトウキョー・ジャーナルの記事を書いた英国人だったと思うときがある。

スリランカ料理トモカの評判雑誌記事一覧