| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.202 大雪山 |

| 一昨年は悪天で山歩きを楽しむどころか、歩くのが精一杯でしたが、今年は晴天が続き、2年ぶりの大雪山を楽しむことができました。 日時 2019年(令和元年)7月9日(火)〜11日(木) 天候 7月9日(火) 晴 7月10日(水) 晴一時薄曇 7月11日(木) 晴 同行 なし 7月9日 所要時間 黒岳リフト終点(11.40) ←55分→ (12.35)八合目(12.40) ←35分→ (13.15)九合目(13.20) ←40分→ (14.00)黒岳頂上(14.20) ←30分→ (14.50)黒岳石室 7月10日 所要時間 黒岳石室(4.55) ←1時間5分→ (5.50)北海岳登り口(6.00) ←20分→ (6.20)休憩所(6.30) ←1時間10分→ (7.40)北海岳(7.50) ←1時間50分→ (9.40)白雲岳十字路(9.50) ←25分→ (10.15)小泉岳(10.15) ←1時間5分→ (11.20)白雲岳避難小屋分岐(11.30) ←40分→ (12.10)白雲岳避難小屋 7月11日 所要時間 白雲岳避難小屋(5.30) ←50分→ (6.20)白雲岳避難小屋分岐(6.30) ←30分→ (7.00)緑岳(7.20) ←1時間20分→ (8.40)広場(8.55) ←15分→ (9.10)エイコの沢ガレ場(9.10) ←45分→ (9.55)第1お花畑入口(9.55) ←55分→ (10.50)大雪高原山荘 山行概要 7月9日(火) 層雲峡〜黒岳石室

層雲峡でロープウェーに乗るのは2年ぶりですが、乗客の約半数は外国人で、その多さにビックリしました。ロープウェーの切符売場の窓口も外国人女性に変わっていました。ロープウェー、リフトと乗り継ぎ、リフトの終点で昼食のおにぎりを食べ、歩き始めました。ここまでは、最近の大雪山登山のルーチンワークです。事前に今年は雪が少ないと聞いていましたが、確かに少なく、いつもは雪融け水で沢のようになっている登山道が今年はほとんど乾いています。七合目と八合目の間の雪は今年も残っていましたが、消える寸前でした。九合目の手前の雪も今年は雪融けが進んでいて、雪の上を歩いたのは僅か10mぐらいでした。 今年は天気が良かったので黒岳の頂上で長めの休憩を取り、眼前に広がる眺望を楽しみました。黒岳で眺望を楽しみ黒岳石室に向いましたが、今年はあまり花が多くないのが気になりました。 黒岳石室に着いて受付をすませ、毛布とレンタルの寝袋(1000円/1泊、一昨年同様煮を軽くするため寝袋は持参しなかった。)を受取り、自分の寝場所を決めました。一昨年泊ったときと同じで、カイコ棚の上段の入口に最も近い一角です。この日、石室の泊り客は韓国の団体客7名を含め10数名で、隣の人を気にせずに済むスペースをとることができました。 7月10日(水) 黒岳石室〜白雲岳避難小屋 午前3時過ぎに目が覚めましたがそのまましばらく寝袋の中でウトウトし、午前4時前に寝袋から起きだして出  発の準備を始め、午前5時前に黒岳石室を後にしました。 発の準備を始め、午前5時前に黒岳石室を後にしました。石室を出るとすぐ赤石川の徒渉地点に着きます。今年は徒渉地点の雪がすっかり融けてなくなっており、飛び石伝いに赤石川を渡りました。赤石川を越えると今度は北海沢を渡りますが、ここも雪が少なく、徒渉地点は雪に埋まっていますが沢の右岸に沿って夏道が姿を現わしています。夏道をしばらく進み、再び雪の上を歩いて北海岳の登りの取付け地点に着きました。いつものようにここで少し休み、この先にある休憩所で花を探しましたが、残念今年はこれと言う花が見られません。 今年は天気が良く、しかも今日は白雲岳避難小屋まで行けばよいので、のんびりした気持ちで歩けます。この後、北海岳〜白雲岳十字路〜小泉岳と、咲いている花の写真を撮りながら歩き、白雲岳避難小屋には昼前に着きました。小屋で受付をすると私が泊る2階は2パーティの5〜6人がいるだけなので、空いているところなら何処でも良いとのことでした。 2階へあがると以前泊った場所は先客に占められていたので、その対角線にある隅に行って荷を解き、泊る準備をしました。この日2階はこの後、男性ソロ2人が泊っただけで、がらがらでした。 7月11日(木) 白雲岳避難小屋〜大雪高原山荘 寝袋を持参しなかったので、白雲岳避難小屋では、防寒用として購入したダウンの上下を着てシュラフカバーにもぐって寝たのですが、足先が寒くて夜中に何回か目が覚めました。登山用の厚手の靴下では保温不足でした。午前4時過ぎに起きて、出発の準備をし、白雲岳避難小屋を5時30分に出ました。白雲岳避難小屋を出て少し下り、大きな雪渓を横切って、緑岳へ続く稜線には1時間ほどで着きました。これから先、今日は大した登りはありません。道端にちらほら咲いている花を眺めながらのんびり歩いて、緑岳に着きました。今日も天気が良く、頂上で素晴らしい景色を思う存分楽しみました。頂上に着いた時は私一人だったのですが、下から一人若い男性の登山者が登ってきたのを機会に緑岳の頂上を後にしました。 緑岳の下りではしばらく続く岩だらけの道で少々へこたれましたが、無事下りきり、エイコの沢のガレバ、第2お花畑、第1お花畑と歩き、大雪高原山荘には午前11時前に着きました。楽しみにしていた冷たいドリンクを自販機で買ってのどを潤し、フロントで受付をすると部屋の掃除は終わっているので部屋へ入っても良いとのことだったので、喜んで部屋に入れてもらい、着替えもそこそこに風呂場に直行して汗を流し、露天風呂でのんびり時を過ごしました。 風呂から出て高原山荘で昼食のソバを食べ、夕食時に敷いてくれた布団で大の字になって寝ました。今回、山では2泊しかしませんでしたが、その環境と比べれば大雪高原山荘のひと時は極楽のように感じます。翌日層雲峡まで高原山荘の車で送ってもらい、旭川でザックを宅急便で自宅へ送り、飛行機と電車で帰宅しました。 黒岳石室をベースにした大雪山の過去の山行記を以下に纏めてみました。

|

||||||||||||||||||||||||

|

「山の花」に以下の花の写真を追加しました。 エゾタカネスミレ、シロバナクモマニガナ |

||||||||||||||||||||||||

| 7月9日 層雲峡〜黒岳石室 | |

|

ロープウェー乗り場 20分間隔で運行している 切符売り場は外国人女性で、この日は中国系と見られる女性客相手に山頂駅付近の見所の説明を英語で行っていた |

|

ロープウェー乗り場の売店 ロープウェー乗り場の一角に売店があり、お土産とともにプリムスとEPIのガスカートリッジを売っていた。 プリムスの250Tサイズの値段が670円だった |

|

リフト乗り場 この日は黒岳の山頂が良く見えた ペアリフトで、リフトには背負っていたザックを降ろし、前に抱いて乗る |

|

リフト終点 リフト終点が黒岳の七合目 写真中央のロッジの前を通って黒岳に登って行く ロッジの窓口に入山者名と歩くコースなどを記載するノートが置かれている |

|

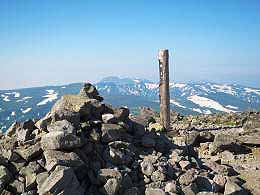

七合目 前述のようにリフト終点が七合目と黒岳ロープウェイのホームページに記載されているが、七合目の標識はリフト終点から10分ほど歩いたところに立っている 表示が頂上側にあるので、下から歩いてくると単なる棒杭に見える 地図で標高を確認したところ、リフト終点が約1530m、この標識の設置位置が約1570mだった |

|

九合目 休憩用のベンチが設置してある ここまで来ると頂上まで、距離はあと僅かだが、再びきつい登りが待っている ここの標高は約1830mで、標高1984mの黒岳頂上まで150m以上登らなければならない 晴れているとカンカン照りの下を歩くことになり、結構しんどい |

|

黒岳頂上 標高1984.3mと表示した標識が立っている 大きな石や岩が転がっており、頂上は広い ここは携帯(NTTドコモ)が繋がる 黒岳の頂上は周りに雲が湧いていていることが多い この日は雲が湧いておらず北海岳や北鎮岳、凌雲岳見ることができた |

|

黒岳から見た北海岳 最近は歩くルートが大体分かるようになり、北海沢から頂上へ向う登山道が見分けられるようになった 一見緩い登りだけに見えるが、実際には結構きつい登りもある |

|

黒岳石室 黒岳の頂上からは見えないが、黒岳の頂上を下って少し歩くと石室とテント場が見えるようになる 壁が石積みである以外は普通の山小屋 宿泊代、寝袋代、ソフトドリンク料金は2012年から変わっていない 但し当時掲示されていた料金表は数年前からなくなっている |

|

黒岳石室 休憩用のベンチが一新されると共に倍増していた 寝場所で火気の使用は禁止で、入口に簡単な炊事場所があるが、雨でなければ、殆どの人は外の休憩用のベンチで食事の支度をしている この日は石室よりテント泊の人が多く、夕食時は満席に近い状態が続いた 写真のベンチの先の小屋の前で携帯(NTTドコモ)がつながる |

| 7月10日 黒岳石室〜白雲岳避難小屋 |

|

黒岳石室付近から見た北海岳 黒岳石室を出るとすぐ目の前に北海岳が正面に眺められる この先で雪渓を下り、赤石川と北海沢を渡る |

|

赤石川渡渉地点 渡渉地点の雪はすっかい無くなっていた ここ数年毎年今頃の時期にここを通るが雪がなくなっていたのは一昨年に続いて今回が2回目 一昨年より更に雪は少なかった |

|

赤石川渡渉地点 渡りきって振り返って写した写真 今年は飛び石の上を歩いて靴を濡らすことが無かった 黒岳石室の小屋番は雨が降っても増水することは殆どないから心配無用と言っていたが、昨年のことを考えるとこの話は? |

|

北海沢渡渉地点 まだ雪に蔽われていて対岸まで雪の上を歩いた ここから下の写真の北海岳の登り口まで、北海沢の右岸を歩く 例年右手側に高さ10mはあろうかと思われる雪の壁を見て歩くが、今年はこの雪の壁が消滅していた |

|

北海岳の登り口 登り口を示す黄色のマークが岩に描かれている 初めてここを歩いた時、又来るとは夢にも思わなかったが、黒岳石室〜北海岳間を歩くのはこれで8回目になった 今年は雪融けが進んでいて、このマークの100mほど手前から夏道の上を歩いた |

|

休憩所 休憩用のベンチが2つあり、北鎮岳が正面に眺められる見晴らしの良いところ 花時には、周辺に沢山の種類の花が咲いている この日も花を期待していたが、つぼみのイワブクロのほかは見られなかった |

|

北海岳の頂上 頂上は広く見晴しがよく、この日は雲一つない晴天で360度ぐるっと周りを見渡せた この日は旭岳、北鎮岳、白雲岳、トムラウシなど標高2000mを越える山々を眺められた 休憩用のベンチが2つあるが後は導標が立っているだけ |

|

北海岳の頂上からの眺め 異様で迫力のあるお鉢平とその向うに北鎮岳が眺められる |

|

北海岳の頂上からの眺め 上の写真の反対側には北海原が広がり、その向うに白雲岳がそびえている 北海平も花時は見事だが、今年はあまり花を見かけなかった |

|

白雲岳十字路手前の雪渓 北海岳から北海原を歩いてくると白雲岳の山すそで左に曲がり、その先で雪渓の上を歩く 今年は最初の雪渓が消えかかっていて、その次の雪渓がこの写真 一昨年は強風にあおられ視界の無い中をガイドロープを頼りにして歩いた |

|

白雲岳十字路 晴れていれば見晴らしが良いので、一息入れるのに格好の場所 白雲岳に登っていると見られる人達の大きなザックが置かれていた |

|

小泉岳 頂上はだだっ広い平地で、この標識が無ければ、何処が頂上だか分からない この標識には小泉岳2158mと記されている |

|

小泉岳から緑岳方向 広大な草原、と言うよりは荒地の中を歩く ウルップソウやチョウノスケソウ、エゾオヤマノエンドウなどの花々が見ごろを迎えていた |

|

白雲岳避難小屋分岐 小泉岳から緑岳に続く稜線上の鞍部にある ここに着いた時は周りに雲が湧いていて、遠くの景色は雲にかくれて見えなくなった |

|

白雲岳避難小屋 写真左側の建屋が宿泊施設で右側の小さい建屋はトイレ この日はここに泊った 一昨年昼食時に立寄ったが、ここは2012年に泊っているので今回は2回目の宿泊となる 管理費として1000円/人・泊徴収されるがちゃんと領収書を発行してくれる |

|

白雲岳避難小屋の水場 テント場の隣にあり、冷たい雪融け水がいきおいよく流れている 直接思い切り飲んでみたい誘惑に駆られるが、エキノコックスの危険があるので煮沸しないと飲めない |

| 7月11日 白雲岳避難小屋〜大雪高原温泉 | |

|

|

| 白雲岳避難小屋からの眺め | |

| 写真中央部が高根ヶ原でその先のピークが忠別岳、更にその右遠方のピークがトムラウシ | |

|

白雲岳避難小屋のテント場 白雲岳避難小屋を出発する時テントを数えてみたら10張ほどが残っていた 旭岳や黒岳方面からからトムラウシへ向かう人達は殆どがここで一泊するようで、もう1週間もすると小屋もテント場も人であふれるとのこと |

|

エゾノツガザクラの群落 白雲岳避難小屋を出発してすぐ、雪渓の手目でエゾノツガザクラの群落があった |

|

雪渓 白雲岳避難小屋を出て、緑岳へ向うと、大きな雪渓を横切る ガイドロープが張ってあるので、迷うことはない |

|

白雲岳避難小屋分岐 小泉岳から緑岳へ続く稜線上の鞍部にあり、天気が良ければ、ここから白雲岳避難小屋が良く見える |

|

緑岳頂上 頂上の標識には標高2019mと記されており、360度、目をさえぎるものはない この日は高根ヶ原の向うにトムラウシが眺められた |

|

お花畑 写真中央上の雪原が第1お花畑で、下の雪原が第2お花畑 いずれのお花畑も雪融けが進んでいて、木道が姿を現わしていた |

|

広場 緑岳を下りきり、道がフラットになり少し歩くとこの広場が現われ目の前に緑岳が聳えている 緑岳の下りにへこたれ、ここでしばらく休憩した このあとエイコノ沢のガレ場まで樹林の中を歩くので周りの眺望は得られない |

|

エイコの沢ガレ場 雪融けが進み地肌が見えていた ここで高さ5mほどの壁を下り第2お花畑目指し、右手が山、左手が谷の斜面をトラバースする 雪が多いと第2お花畑の入口が分かり難いが、今回は雪融けが進んでいて迷うことは無かった |

|

第2お花畑 エイコノ沢のガレバから斜面をトラバースしてくるとこの入口に着くが、雪が多かったり天気が悪いとその入口が分かりにくい 2013年、初めてここを歩いた時は悪天で雪も多く、しかもトレースが不明なため、GPSを頼りに緊張して歩いた |

|

第1お花畑入口 この日は木道がすっかり顔を出していたが花は未だ何も咲いていなかった この先で大雪高原へ下る急坂が始まる ここまでくると大雪高原山荘まで一本道で道に迷うようなこともなくなるのでホッとした気持ちになる |

|

見晴台 第1お花畑と大雪高原山荘の中間辺りにある ここに立っている導標には、高原0.5km、とあるが大雪高原山荘までは、もっと距離があり、大雪高原山荘まではここからが長い |

|

大雪高原山荘 緑岳から下山してきてここに泊るのは今回が5回目で、大雪山は山の花とここの露天風呂へ入るのが目的のようになった 満室になってもせいぜい30名程度なので、風呂や食堂に混雑感がないのも魅力である |

|

大雪高原山荘の入口 写真左側にフロントと売店、更にその奥に食堂がある 写真右側に風呂場と2階の客室に上る階段がある スリッパは無く、山荘内は素足(又は靴下)が原則 |

|

客室 ベランダなどが無く、質素だが壁紙や畳は真新しく、清潔感がある 部屋の主な備品は鏡台、金庫、冷蔵庫で、テレビはない 当然携帯は圏外でつながらない |

|

森林パトロール高原事務所 大雪高原山荘の隣にあり、ここで入下山の届を出す |

このページの先頭へ