50. �ďo���B

�@�@�{���A��ײ���۹�Ă�14T��16�s�Ɍ������A���߂Ď��悵�܂����B

�@

���]���獂��]�܂ł̌q������ǂ��A�S���ł̽�߰�ނ̐L�т��ǂ��Ȃ�7�~km/h�܂�

�����Ƃ����ԂŁA�Ԃ̗���ɏ�邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂����B

�@

�b���́A���̎d�l�ŋl�߂̍�Ƃ��s���Ă����܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/19

�@

49. ��{�ɖ߂�B

�@�@�{���N�x��������āA�Ƌ��̍X�V�ɍs���܂����B

�߂��̌x�@���ŏo����Ƃ̂��Ƃł������A������t�ł͂Ȃ��A�ꃕ����Ɉ��S�u�K��

�Ă�����炤�Ƃ̂��ƁB

���ׂ�ƁA���x���̈��S�u�K�̓��́A�d���ŏo���B

���̓��ȊO�ɂ��邽�߂ɂ́A�ēx����ς��Đ\�����݂����蒼���ł��B

�@

����Ȃɉɂł͂Ȃ��̂ŁA���̖Ƌ������ɍs���A�����X�V�Ŋ����B

�@

���̖Ƌ������ɂ́ABenly50S�Ō��������̂ł����|�|�|�|�B

�@

�Ƌ������ւ́A���\�傫�ȓ���ʂ��Ă����̂ł����A��͂�Benly50S����ܰ�ł́A�o������

�Ԃɒǂ�����A���\��Ȃ����Ԃ̏ł����B

���̑O�A�����ɍs�����Ƃ��́A�c�ɓ��ŁA�Ȃ�Ƃ��^�]�ł��܂������A�v���Ԃ�̓s���

�傫�ȓ��ł́A���̏o�����̽�߰�ނ́A�܂��߂Ɋ댯�B

�X�Ɂ@�Ձ@�����ꂩ��X���𑖂�̂ɂ͕s�����ł��B

�@

�A��č�N�w��������Ԃɖ߂����Ƃ����ӁB

�@

���̂�1���Ԃōw�������Ƃ��̏�Ԃɖ߂��AMJ,PJ,����ح������Ď����B

�@

����ς�y�`���B

�o���������ʂ̎Ԃɂ͕����Ȃ����炢�ɂȂ�܂����B

�@

�ł��A�U���A�r�E�z�C���͑傫���Ȃ�A���S�n�͈����B

�@

�ł��܂��A����Ȃ���ł���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/17

�@

4�W. �����玟�ɁB

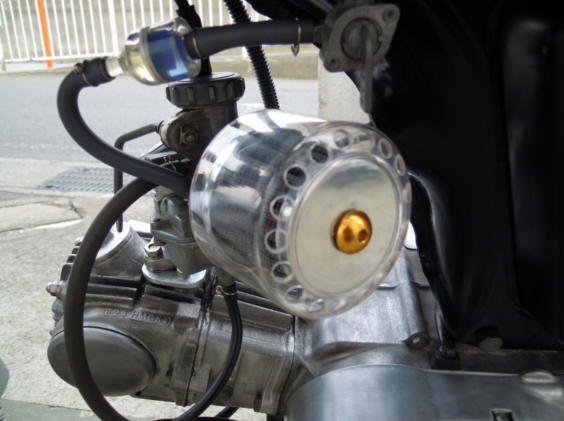

�@�@�{�����@7�����点������Benly50S�̏C���B

�A

��װ�O������ފO���ā|�|�|�|�|���āA��ފO������A���ΰق̊O���ɵ�ق�����

���܂��Ă܂����B

�@

��ނ�����������̱��ݸނ���ނ����ܯ���̊Ԃɱ��ݸނ̒[�q�����荞�܂���

���߁A��ق���������Ȃ��Ȃ����݂����ł��B

�ł��A�����ɵ�ق����邿�イ���Ƃ́A����ς荬���C�ɵ�ق������Ƃ������ƁB

�@

���ĵ�ُオ�肩��ُオ�肩�H�H�H�H�H

�@

���������킭�킭���Ȃ���i�����ϑԂ̈�ł��jͯ�����ĊO����-------�B

���\��ƂɂȂ�܂����B

�@

����ް�܂ŊO�����Ƃ���ŁA�߽�݂Ƽ���ް���ǂ��m�F�B

�߽�݂Ɉُ�͖����A�߽���ݸނ̏�ԁA�������n�j�B

�܂�����ް���ǂɂ��ςȏ��͂���܂���B

��ُオ��͖����悤�ł��B

�@

����ς������Ѽ�ق���̵�ى����肩�H�H

�@

ͯ�ނ���ׂ��A�����Ѽ�ق��O���Ɓ@�|�|�|�@�����ɍd�����Ă܂����B

�����ň��������ĐV�i�ƌ������Aͯ�ނ�g�ݏグ�܂����B

�܂��A����ر�ݽ���A�C�����L�߂ɂ��܂����B

�@

���v��3���ԁB(���Ɗ|���肷���j

�@

�ݼ�݂��n������Ɖ����w�nj����Ȃ��Ȃ�A��ق̏Ă���L���������Ȃ�܂����B

�����o�Ă���̂́A��݂��Z�����߂݂����ł��B�i�ڂ������ށj

����ح������Ă݂�ƁA�������ߍ��݂����i�Z���Ȃ�j

��ح�������ƁA���������Ȃ�A��̏L�������ʂ̔r�C����ۂ��Ȃ�܂����B

�@

Mission�@Comp!

�@

���ƁA����܂ŕt���Ă�����ނ̔Ԏ��������܂����i������NGK�ł��j

13000rpm���ƌ����Ă��A�w�ǂ�5000rpm�ȉ��B

�Ԏ���グ��K�v�͂Ȃ����ƁB

�@

�܂��A�ق�̏�����݂��Z����Ԃ������̂ŁAMJ����90����85�Ɍ����B

����ɍ��킹�ļު��ư��ق̸د�߂��ォ��2�i�ڂ����i���Ƃ��܂����B

�iҲݼު�Ă͔��߂ɂ��āA�ު��ư��قŏ����Z���ڂɁB�j

�@

���ʁA�������܂Ō��\���������ł��B

�����A�ᑬ�ŏ����Z�������Ȃ̂ŁA�د�߂�߂���MJ�����������܂����ˁB

�@

�ł�----------

�@

���q�̗ǂ�Benly50S�ŋߏ������ׂ��Ă�����A�Ȃ�Ɓu���IҰ�-�v�̐j�����ׁB

�ڐG�s�ǂ��ƁAҰ������o�Ă���z�������傱���Ƃ�蒼���܂������A���炸�B

���ؐ��́u���IҰ���v�{�̂�������Ă��܂����H

�@

�����玟�Ɂ|�|�|�|�|�B

�@

�ł��߰��Ұ���������낢�̂ŁA�ްŽ�Ŏv�����Ľ�߰�ށ{��Ұ�����������悤���ȁB

�@

�ł�Duca�̸ׯ���������I�I�B

�@

���Ə����C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł����A��������iPC20�j�̲��Ƃ̱�����������삵�āA

���t���Ă��܂����A���̊p�x�������`�B

�@�@�@�@�@�@�@�@

���\�A�X���Ă܂��B

����ς�A�����Ƃ�����ΰ��ނŒ����ɂ����ق����۰ĂƂ̈ʒu�W�܂߂Ă����̂�

���R�ł����A���ꂪ�ǂ̂��炢�e������̂��A�܂��s�̂���ΰ��ނ͒Z�����̂�����ŁA

�ᑬ���ǂ�����̂���---�B

�@

�Y��ł܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/12

�@

4�V. �����F�X�ρB

�@�@�ݼ�݂́A�܂��܂���ԂɂȂ�܂����B

�@

�Ƃ��낪�A�ǂ���2����9000rpm�ȏオ�����ςł��B

�ݼ�݉�]�Ƌ��ɽ�߰�ނ��オ���Ă����Ȃ��B

�@

3���ł́A10000rpm�����Ȃ��̂ŁA����Ȃ��̂ł����A2�����Ƃ���ȏǏo�܂��B

�@

�ׯ��������Ă܂��B

�܂��A���Ƃ��Ə����ׯ��́A10000rpm������t�̂Ƃ����13000rpm�܂ʼnĂ����

�ł����炵�傤���Ȃ������B

�@

��ŁA�ׯ��̋����ł��B

�Ƃ͂������̂́A���F�����B

����������т��M���Ă���Ƃ͌����A�ǂ�������Ă�6PS�������Ƃ��B

�@

�Ȃ̂ŁA�����ׯ��{��������ݸނőΉ����܂��B

�@

����߂�

�@�@�����F�ظ����ި��

�@�@����̋�������ݸ�

�@�@���̨�����ذ݁i�܊p�ׯ���ް�O���̂Ō����j

�@�@�ׯ�������ް���āiHex�j

�@�@�ׯ���ް����

�@�@��ݸ��ް����

�@�@�����ѵ�ټ��

�@�@�ׯ�ۯ�ůā�ܯ���

�@�@�ݼ�ݵ�ف@�@

�ȏ���w�����A�J�ɂ�������炸��������ׯ������B

�@

���S�Ɏʐ^�Y��Ă܂����A��邱�Ƃ͑��̕��X��ΰ��߰�ނ��Q�l�ɁB

�@

�����A�����ȎG���ɏ����Ă��邱�ƁA�Ȃ��������Ƃ�����A���\��J���܂����B

�@

�܂����́A�ׯ���ް���O���Ƃ��ɁA�ï�߂��O���Ȃ��Ƃ����Ȃ����ƁB

�܂��ʹݼ�݉��Ɏԗp���������̎��̼ެ���Ŏԑ̂��Œ�B

���̂��ƽï���ް���O���̂ł����A���ꂪ���\���ɗ��܂��B

�@

���̖��́A��������ݸނ�g�ݍ��ׯ�����ײ�ذ��ײ�ޱ���ꏏ�ɸ�ݸ���Ă�

�g�ݕt����Ƃ��B

�@

���̂Ƃ��A��ײ�ذ��ײ�ޱ�̊O���Ƹׯ��ظ����ި���̓��������ݍ��킹�A

�X����ײ����ڰĂ���ײ�ذ��ײ�ޱ�̌��̾��������킹�Ȃ��ƁA��ݸ���Ă�

�g�ݍ��߂܂���B

�@

�G�������Ă����܂肱�̂��Ƃɂ��Ă͋L�ڂ������A�F����ǂ����Ă���̂��ȁ[�Ǝv��

�Ȃ���A��ײ�ذ��ײ�ޱ���������ϰ�źº@���Ȃ���A�������o���܂����B

�i�\���̸�ݸ���Ăʼn��g�ݕt�����Ă�����t���Ă���̂ł��傤���H�j

�@

�������炨������Ȃ�Ƃ��g�ݕt�������B

�@

��ق����āA�ׯ��̏�Ԃ��m�F���āA�ׯ��������B

�@

��Ŵݼ�ݎn���I

�@

������ł��B

�@

�ł��A�|�|�|�|�|�|�|�@����[���B�@�|�|�|�|�|�|�|

�@

������װ���甖�[���������������|�|�|�|�B

��ނ�����ƁA�^�����B

�@

�ݼ�݂������ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B

�@

��ى�����?�@��ُオ��H

�@

��ُオ��́A�߽���ݸޕs�ǂ̂͂��B

�����߽���ݸޕs�ǂȂ�A�ݼ�݂̈ى�����������Ƒ傫���͂��ł��B

�@

���Ƃ���ƁA��ى�����H

�m���ɍŋߍ���]���Ă���̂ŁA�����Ѽ�قɂ͉��x�܂߁A���\�ȕ��S��

�|�����Ă��邩������܂���B

�@

�����܂�������ēx�ݼ�����ł��B

�@

�i���\�y�����@�|�|�|�|�|�@���ꂪ�S�l�������n���H����H�j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/11

46. �������I

�@�@���āA�۰�ު�Ă�#35����ɓ���A�ŏI�����ł��B

�@

Ҳݼު�Ă�#90�ŕς��Ȃ��ŁA�۰�ު�Ă̂�#38��#35�ցB

�@

���ʂ́A���]�ł��ٸ���オ��܂����B

�������A�܂�����Z�����߁A4000rpm�t�߂ł�·�����܂����B

�@

�����ŁA�ު��ư��ق̸د�߈ʒu���ォ��4�i�ځ�2�i�ڂցB

�i��������Ȃ�����j

�@

����ƁA·�����P�������ݸނ���13000rpm�܂ŽѰ��ɉ��܂��B

�@

�܂��A�������ɽۯ�ق�߂����Ƃ��ɋN���Ă�����u�ݼ�݉�]�����オ���ĉ�������

�ς�·�̌��ۂ͖����Ȃ�܂����B

���̕ς�·�́A�����䂪�K���ł͖�����Ԃʼn������Ă����Ƃ��ɽۯ�ق�߂����Ƃ�

�����䂪�K���ɂȂ�A�����͂��オ���āA�u������v�Ɖ�]�����オ��̂��ȂƎv���Ă܂��B

�i�Z���A�����͂��̎��̏�ԂŐF�X���Ǝv���܂����j

�@�@���ꂪ�o��ƁA�����������ł����ɂ����Ȃ�܂��B

�@

�ł��A���₷���Ȃ����Ƃ͂����A����ς菃���B

�@

6�~km/h�܂ł͂����ɏo�܂����A����ȏ�͂Ђ�����҂̂݁B

�ł��A�O���U��������A�ݼ�݂�Ѱ��ɂȂ������Ƃ��l����ƁA�����ł��B

�@

�d�グ�ɁA��ނ��������ďI���B

�@

�@

�����A

���ݼ�Ű�̽���ݸނ𒍕�����̂�Y��Ă܂������A�{���������܂����B

���T�̓y�j���ɂ́A���K�̽���ݸނ����t���܂��B

�iΰѾ����̽���ݸނł����̂Ƃ���A���͂���܂��B�j

�@

����ƁA��װ���ڰтɎ��t���Ă�����������ڰĂ̓����������{�B

�S�Ō���3mm�ʁB

���\�ʐς��傫�������̂ŁA�O����������������ȂƎv���Ă܂����B

�����ި�����ް��ح����Ōy�ʉ��B

�܂��A��װ�Ɏc���Ă�����������į�߰�������܂����B

�y�ʉ��́A�C�t����Ȃ��悤�ɂ��̂���ہB

�i�ł�����Ȓn���ȍ�Ƃ́A��J�̊��ɖڗ����Ȃ���ł���ˁB�j

�@

�����ɰ�ق����ׂ�ƁA

�@�Eر̪��ް���O���B

�@�Eð����ߌ����i���^���j�B

�@�E��ݶ����^���B

�@�E����̪��ް����߱��߁B

�@�E���ذŰ�ޯ�����O��

�@

�Ȃ̂ŁA�T�����ȏ�y���Ȃ��Ă���͂��|�|�|�|�|�|�ł��B

�@

����ƁA����A��ݸޱ�т���ް�ɓh�����Ă݂܂����B

�i����܂���ʂȂ��݂����ł��B�j

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/04/13

45. ����[��

�@�@�����ɕύX��A�ݼ�݉����Â��ɂȂ������߂��A�ݼ�݂́u�����v�������ɕt��

�悤�ɂȂ�܂����B

���̉��͂ǂ������ް�t�߂���o�Ă��܂��B

�@

�u������������A�߽���ݸނ����ꂽ�H�@�߽����ݸد�߂��O�ꂽ�H�v

���������Ƃ��ɉ����s����������̂��H�H

���M���Ȃ�������Ű�́A�����ݼ�ݍ��㕪���B(�ȒP�ł����B�j

�@

ͯ�ނ��O���A����ް�������āA�߽�݂̏�Ԃ����܂������A���Ȃ��B

(���\�A�ǂ��d�����Ă��鵰Ű�ł����B�j

�@

�ق�ǂ�����u�����v�����o�Ă���̂�?

�Ȃ�čl����܂��Ȃ������́A�u�����݁H�H�H�v

�@

���R���Ȃɂ��u�����v�Ƃ������ł��邱�ƁB

�@

�����Ŋm�F����̂Ͷ������ݼ�Ű�B

����ݸނ����āA�����t���͂����������̂ł͂ƁB

�@

�����A�������ݼ�Ű�������Ă������ݸނ�Ƃ߂����Ă����O���B

�i����܂��H�B��ݸ������̂���������ނƂ悭�ԈႦ��ƌ����Ă���߂Ɏh����

���ó��B�j

�@

����Ɓ|�|�|�|�|�|�Ȃ�ƒ��ɂ���͂��̽���ݸނ������Ă܂���B

�F�X�����ƁA���������Ă�ٌ������ɊԈႦ�ĊO���Ă��܂��A�g�ݕt�����ɽ���ݸނ�

���ꂸ�ɁA���Ă����Œ��߂Ă����܂����Ă��Ƃ��ǂ����邻���ł��B

�@

�@�@�@OBK��HP������ƁA����ݸނ͕K�v�����ƌ������X�����܂���-------�B

�@�@�@�K�v�Ȃ��͂��Ȃ��ł���B

�@

�@�@�@�������ݼ�Ű�ł���B

�@

�@�@�@�����݂́A��]���オ��ƒ��͂��オ��̂ŁA�����ݸނ���]����

�@�@�@����ĕς��܂��B

�@�@�@�Ȃ̂ŁA��������èݸނ��ł��܂���B

�@

�����A�߂��̼���߂ɂ����ɓd�b���āA�����̽���ݸނ̍ɂ��m�F���܂������A��������

�����ĂȂ��ł���ˁB

�Ȃ̂ŁA����ݸނ̓��錊�̌a�ׂāAΰѾ����ŏo���邾����Ȓ萔�̍�������

����ݸނ��w���B

(�K���Ȃ̂ŁA�����i�͕ʓr�������܂��j

�@

���̓K���Ƚ���ݸނł����t����ƁA�u�����v�����R�̂悤�ɏ����A���̶�ތn�ݼ��

�̉��ɂȂ�܂����B

����ς�A���ݸނ�����ɂȂ������ʂł����ˁB

�@

-----�@�܂��A���Â̵����ɂ́A�ǂ����邱�Ƃł����B------

�@

���イ���A����܂Ł@���IҰ���̐��l�Ƃ͂���13000rpm�Ă���Ű�B

�@

�u�����Ԃˁ[�v�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/04/07

�@

44. ������

�@�@�����ɁA�C�̖����ŕύX������A�@�@�@�@�@�@�@

MJ�F��90�ASJ:��38�A�@ư��ٸد�߈ʒu�F�ォ��R�i��

�ő����Ă��܂������A��肪���o���܂����B

�@

4000�������ȏ�ł́A�S�����Ȃ��̂ł����A�����ݸނŎb���ق��Ă����ƁA�ݼ�݂��u��݁v

�Ǝ~�܂�܂��B

�@

��ނ�����ƁA�^�������B

�@

�����ŁA�ު��ư��ق̸د�߈ʒu���ŏ�i(��݂����Ȃ��Ȃ�j�ɕύX�B

�����ݸނ͏������P����A�ق��Ă����Ă�ݼ�݂͎~�܂�Ȃ��Ȃ�܂������A����]

(8000rpm�ȏ�j�Ŵݼ�݂����܂���B

�@

�ǂ����A�۰�ު�Ă�#38�ł́A�����ɂ͑傫������悤�ł��B

�۰�ު�Ă̎���͈́i4000�������ȉ��j���܂��͒��߁A����]�ł̒��q���o�����Ƃ�

���܂����B

�ƌ����Ă��A���Ǽު��ư��ق̸د�߈ʒu���ォ��4�i�ڂɂ��������B

����ŁA13000�������܂ł��ꂢ�ɉ��܂��B

�@

���́A�۰�ު�Ă��������̂Ɍ������āA�ēx�ײ�ł��ˁB

�@

�ł��@------�@�۰�ު�Ă��āA������ł���ˁB�@---------

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/04/07

43. �ύڔ\��

�@�@�{���A���t�@��@�̂��߂ɁA���[�ޯ����Benly�Ŕ��o���ɍs���܂����B

�@350�@�~�@400�@�~�@250(mm�j�̈����o�����ޯ��2�B

�@

�@�w�����A�����ċA��邩������ƐS�z�ł������A������Benly�A���Ȃ��B

�@

�@2��ر��[���肬��ɾ�Ă��A��тʼn������܂����B

�@�P�O�����ȏ㼰ď�ɂ��܂������A�����߰��́A�S���]�T�B

�@

�@����Ȃ�A����ߓ�����[���ς߂܂��ˁB

�@

�@�g�����Ȃ�����A�@���t�@�Ձ@�Ɂ@Benly50S��ā@�ǂ����ɉ����s�������ȁB

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/31

42. �����@���̌�

�@�@��ٌ��������Ă��Ȃ����ƂɋC���t���܂����B

�@����́@�Ȃ�ƍ�N��6�����Ɍ������Ă��疳�����ŗ��Ă���͂��B

�@�ظ���۽�ጸ���l���ɓ���āA�_�炩����ق�T���Ă݂܂����B

�@

�@�܂��͏���

�@�@�@�E���g�� G4 �@0W-30�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�́u�����v

�@

�@�ق�ŎЊO

�@�@�@Silkolene�@�@�@ PRO R RacingOil�@�@�OW20 ���i�́u�������v

�@

�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@XT-3825�@�@�@0W20�@�@�@�@�@�@���i�́u�Ё[���v

�@

�@�ǂ����ЊO�̵��Ұ������� �OW�́A�p�r��ڰ��p�̂��̂������A

�@���̌��ʁA���Ƃ��ƍ����̂�HONDA�ȊO�͂SL�ʂ����Ȃ��A���i�́|�|�|�|�|�B

�@

�@�������ƕ����]�����A�܂��͍���Motul�@5100�@15W-50���_�炩�����̂Ŋm�F���邱��

�ɂ��܂����B

�@�����Ĉ�Ԉ����@ Castrol��4T 10W-30�@�PL���w���B

�@

�@Castrol�́A��Ű���w������Ɉ��|�I�Ȏx�����Ă�����قł��B

�@RS�Ȃ�ē����@�PL�@2500�~���Ă܂����B

�@���ł́A�܂���{�ɂȂ鵲�Ұ���ł��ˁB

�@

�@����ւ��Ă݂�ƁA����܂ł�Motul�@5100�@15W50���n�����͌y�����܂����A

�g�܂�Έꏏ�B

�@

�@��]���V�������A���炩�ł����A�ō���]���́A�ς�炸�B

�@

�@���ꂩ�絲ق�ς��Ă������Ƃ��ɁA�ǂ��܂ŕω����������邩�B

�@�t�Ɋ�����ꂽ�炢����ق����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/31

4�P. ���́@����

�@�@����܂ŁA�Ղ̵����ŐF�X����Ĉ�i�������Ƃ��A�ӂ�

�u�������Ăǂ�Ȃȁv

�v�����������~�܂�܂���B

�@

��ŁA�����̕��i�����ď���������B

�@

�@

�܂��́A�ȉ��̕��i�����O���܂��B�B

�@�@�@��װ�B

�@�A�@��������B

�@�B�@�����߁A���B

�@�C�@����ްͯ��ůāA����ްͯ��ް�B

�@�D�@��ݸ�����ް�B

�@�E�@����ްͯ����ް

�@�F�@����ްͯ�����āi����ް�Ƃ̒������āj

�@

���āA�����܂ł炵����A

�@�G�@�ѽ��۹�����Ď��O���B

�@�@�@�@���Ă��ɂ߂�Ƃ��́A�ײβ�ق���ł������艟�����āi����Ɗ�Ȃ��j�B

�@�@�@�@���Ă��O�ꂽ��A�����݂ƽ��۹�Ă����ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA

�@�@�@�@���۹�Ă̌����g���Đj���Ōy�������Ă����܂��B

�@�@�@�@�i������ݸލ��킹�鎞�Ɋy�ł��j

�@�H�@ͯ�ޔ������B

�@�@�@�@����݂Ōy���@���Ȃ��甲���܂��B

�@�I�@����ް���Ď��O���B

�@�@�@�@����ް��ޱ����ɒ������Ă������Ă��O���܂��B

�@�J�@����ް�O���B

�@�@�@�@����݂Œ@���Ȃ���B

�@

�@����������ׂł��B

�@

�����ɷޱ����Ɉٕ�������Ȃ��悤�ɳ���ōǂ��܂��B�i��ۯ�ނ���яo���Ă����ԁj

���̏�ԂŁA�߽����ݸد�߂������ŊO���A�߽����݂����߽�݂��O���܂��B

�@

�߽�݂́A�܂����ʂ̏�ԁB�i�܂��g�������j

�@

�@

�V�����߽�݂��߽���ݸނ�ݼ�ݵ�ق܂݂�ɂ��Ȃ���Ƃ߂܂��B

�����������Ă����������i�́Aį�߁A����ށA�������ނɕ�����Ă��炸�A�P�̔��ɁB

�ݸނ́A�t����ꏊ�ƌ����i�\���H�j������̂ł����A����ɂ������߁A����ƭ��

�ȂǂŊm�F���Ă��������B�i�ԈႤ����ׂ����g�ݕt���ő�ςł��j

�@

�߽���ݸނ��t������A��ۯ�ނ֑����B

��ɕБ����߽�ݸد�߂�t���āA�߽�݂ƺ�ۯ�ނ��߽����݂ŘA��������ɁA���ꂽ����

�߽�ݸد�߂����t������߽�ݎ��t�������B�i��ݸ����̌��͍ǂ����܂܂ō�Ɓj

�@

���ӂ́A�߽���ݸނ̐�Ԃ�į�߁A����ށA�������ޕv�X120�������炷���ƁB

����A�����ꏊ�ɂ���ƁA���k���オ��܂���B

�܂��߽����ݸد�߂̐�Ԃ��A�߽�݂ɂ����߽����ݸد�߂����邽�߂̐茇��

�Ɣ��Α��ɂ��邱�Ƃł��B

�����ЂƂA�߽�݂̌����ɂ����ӁB�h�m�̒��o���������ð����ɂ��ľ�āB

�@

�߽���ݸނ̌������m�F������A����ް�����ё��ɽ�������Ă�ɯ����2�Ƃn�ݸނ�

���t���A����ް���Ă�Ă����߽�݂����ް�ɓ���Ă����܂��B

�߽���ݸނ͈��������ϲŽ��ײ�ް�ʼn����k�߂Ȃ������Ă����܂��B

�i�ײβ�ق��A���Ȃ��悤�ɌŒ肵���ق�����Ƃ��y�ł����j

�@

3���߽���ݸނ�����Ί����B

�@

���́A���̼���ް��į�ߑ���ɯ����2�A��ް�߯�݂ƶװ�A����ްͯ���Ă�

�ƭ�ْʂ���t���Ķѽ��۹�Ă�ͯ�ނ̌��ɒʂ��Ȃ���Aͯ�ނ����t���܂��B

�@

���Ƃ́A�炵���Ƃ��̋t�őg�ݗ��Ă�Ί����B

�i�K���ٸ�Œ��߂邱�Ƃ�Y�ꂸ�Ɂj

�@

�@

�@

��������B

MJ�F��100�ASJ:��38�A�@ư��ٸد�߈ʒu�F�ォ��3�i�ڂ̂܂܂ő���ƁA���Ƃ�����܂��B

�ᑬ�ٸ��������A5000rpm�ȉ��̒��]��łͽۯ�قւ�·���@�~�B

�������A���͏��Ȃ��Ȃ�A5000rpm�ȏ�͒J���������炩��13000rpm�܂ʼn��܂��B

�@

�ߏ���������ċA���Ă����Ƃ������ނ�����ƁA�u�^�����v�B�i����ς�j

MJ��#90�ɕύX���Ă܂�����B

�@

���x�͒��]��ł̽ۯ�قւ̕t�����悭�Ȃ�i�ٸ�͉��������܂܂ł����j���]�悩��

13000rpm�ȏ�܂Ŋ��炩�ɉ��܂��B

ȯĂׂ�ƁA49cc�{ʲ�с{PC20����MJ��#85������̂悤�ł����A�߰Ċg�傪

�����Ă��邩��Ȃ̂��A#90�ő��v�ł����B

�@

���������̌��ʁA6�~km/h�܂ł͑����A����ȏ�͉䖝�B

�ł����ɖ��Ȃ��̂ł��̏�Ԃł��炭�l�q�����܂��B

�@

�@

����̏�����A�ł��A�z�肵�����دĂ͓�����܂����B

�������A�������𑖂��Œጸ�������U�����啝�Ɍ���܂����B

�����́A��ݸ�i��������āj���߽�݂Ɣ����͂����ݽ���Ă��邽�߂ł��傤�B

���ݽ�����ꂽ���ƂŐU���������Ă�����ł��ˁB

�@

���P

�@�߽�݂Ƹ�ݸ���ẮA�������厖�B

�@

���āA��͂Ƃɂ����ظ��݂̒ጸ�ł��ˁB

�OW�̵�قł��l���܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/27

40. �ꎟ�܂Ƃ߁B

�@�ݷ��p�̴ݼ�݂́A���ǔR����m�ۂ��邽�߂ɍŒ���̔n�͂ŏ������Ă܂��B

�iHONDA���ꂵ�������̂��ȁB�j

���̌��ʁA����ށA�߰Ă����������āA����ɍ��킹�ķ��ނ����a���B

�X�ɶт���l�����Ȃ��Ă܂��B

�����A�R����`�ł��B�i�����͈�Ԗʔ����Ȃ��j

�@

���ꂩ��Benly50S�i�ݷ��@12V�ݼ�݁j����ɂ���l�ւ̵�Ű�̱�����ł��B

�@

�|�|�|�@�܂����Q�l���x�ƌ������ƂŁ@�|�|�|�|�|�|�|

�@

�܂��͑����������ł��傤���A�����A��ڰ����ǂ����悤���Ȃ��̂ł܂��͂���B

�@�@ر�����ЊO�i�����B�������ǂ����́A5000�~�o������܂��B

�@�@ ���Ă͵�ًK��lMax�{��ٔS�x�Œ����B

�A�@��ڰ�����

�@�@�@���Ȃ��Ƃ����Ă���ڰ�����͍����\�Ȃ��̂Ɂi�C�x�߂ł����j

�@�@�@�Ղ̵����ɂ͊��ɕt���Ă܂����B

�@

���\���肵�����S�n�ɂȂ�܂��B

�@

���āA���ʹݼ�݁i����j�ł��B

�A�@�ł���ζѼ��āA�������ݸށA��������iPC18��PC20�j�A

�@�@���Ư��ݺ�فiʲ�ݼ�ݺ��ށj�͓����w���Ō����B

�@�@ ���ǂ���4�_�Z�b�g����Ԍ����܂����B

�@�@�@�S���w�����Ă�2��5��~�ʂł��B

�B�@������װ�������B

�@�@�@�Ղ�ɰ�ق���װ���ǂ��ƌ����̂ŁA������װ�Ɍ������B

�@�@�@������Ă����ނł��B

�@�@�@�ł����ʁA�ЊO����װ�w���ł��ˁB�i�������̂ق����y�����j

�@

���Ƃ͋C������̶���

�C�@�_�Ύ��������B

�@�@�@�s�̂�CDI�����܂�傫�Ȍ��ʂ������悤�ł��B

�@�@�@��Ű�́A������4.3���i�p�����܂������B

�D�@���������݁@ίā~�~�~�~�A���ݸނ͂��D���ɂǂ����B

�@�@ ��Ű�̏ꍇ�A���������ɍs���܂���ł����B�傫�Ȍ��ʂ����������ł����B

�@�@��A���삷���3��~������܂���B

�@

�@

88�������ޱ���߂��s���A������ܰ�Ή��Ƃ��āA�ׯ��A�������߂̋����A

�۽Я��݂��K�v�ł��傤�B

�ł�75�����܂ł̴ݼ�݂Ȃ�A��L�̉��������肾�Ǝv���܂��B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/17

39. ���ǁ|�|�|�|�B

�@12000rpm�ʂ͌y������ė~�����B

���t�Ƃ͌����A4���فA�����HONDA�Ȃ̂ŁB

�����v���Ȃ�����P�i���H�j�𑱂��Ă��܂����B

�@

�ł����݂̍ō��ݼ�݉�]�́A10000rpm�B

���̌��ʁA������Ă������7�~km/h�B

�@

�N���Ă��錻�ۂ�\������ƁA

�i�P�j�@���̋z��������Ȃ�

�i�Q�j�@�������ݸ�

�i�R�j�@���E

�i�S�j�@ɰ�ف{����������װ�̌��E

�@

���̂��炢�ŁA����܂��A��邱�Ƃƌ����A

�@�@�@��ð��A���ް�Ă��߰Ċg��

�@�A�@�������ݸދ���

�@�B�@�Ѽ��Č����B

�@�C�@��װ����

�ł��B

�@

�ƌ������ƂŁA�ӂ������Ă��̎l�A���Ԃɂ���Ă݂邱�Ƃ����ӁB

�@

�������̑O�ɁA�O��̌��ʂłǂ����傫������Ǝv����Ҳݼު�Ă�#100�ɕύX�B

�ު��ư��ق�3�i�ڂɁB

�ł��ς��܂���ł����B

�@

�Ƃ������Ƃł܂��͇@��ð��A���ް�Ă��߰Ċg��

Benly50S�i�ݼ�݂��ݷ��ł����j�̋��r�C�n�̌��ƌ������͔N�X�������Ȃ��Ă܂��B

�R����グ��ׂ������̂ł��傤���A���ɖ߂����߂ɍ�ƊJ�n�B

�@

��ð��́A����ތa��19���l�����A���ƂƂ�ͯ�ގ��t�����Ń�18�_���ɂ��܂��B

ح����{���d�������g���āAͯ�ޑ�������ނ܂ł̊g��A���Ƃ��o���邾���[���܂�

�g��B

���ް�Ă�����Ȃ�Ɋg��B

2���ԂŊ����B

�g��O��̎ʐ^�������g���݂̂ł����A��18�ł��B

����l������Δ��邩�ȁH�H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�m�F�̂��ߎ��悵�܂����B

6000rpm�ȏ�ŏ����ٸ�������܂������AMax10000rpm�͕ς�炸�B

�傫�ȕω��Ȃ��B

�ł��߰Ċg�傪�������Ƃ͏ؖ��ł��܂����B

�i�߰Ă̍����́A�����ȕ��X��HP���Q�l�ɂ����Ē����܂����j

�@

�@

���������A���������ݸނ̋����B

�F�X�l��������A�������̂��̂Ɍ���B

ɰ�قͽ���ݸނ��P�d�ł����A�������̂ͽ���ݸނ̒��ɂ����ЂƂ�

����ݸނ��������߁i�Q�d�j

������������ݸ���گ�����g���Č������܂����B

�i�������ݸ���گ���́A�ق�Ƃɕ֗��ł��B�j

�@�@�@�@�@�@

�@

���悵�����ʁA10000rp�͕ω��Ȃ��B

�ō��������Ԃ�������7�~km/h������Ƃ͕ς�炸�B

�@

����ŁA�ݷ��n�̴ݼ�݂́A10000����m�łͻ���ݸނ��Ă��Ȃ����Ƃ�����܂����B

�@

��ŁA�����ćB�@�Ѽ��Č����B

�ǂ��̶Ѽ��Ăɂ��邩�Y�݂܂������A��������SPLʲ�Ѽ��ĂɌ���B

ɰ��ͯ�ޗp�ŁAذ�����فB

���̎ʐ^�A���Ō���ł���������������SPLʲ�Ѽ��ĂŁA�E�������B

���ł�����̨�ق̈Ⴂ�������Ǝv���܂��B

�э����A���ްׯ�߂����|�I�ɈႢ�܂��B

����ł�ɰ��ͯ�ޗp�ł��B

�iɰ��ͯ�ނ́A���������Ă���悤�ł��B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@

���̂�30���ŶѼ��Č����I���B

�i���t����тɵ�ق�h�z������A���\��Ԋ|����܂����A����܂����B�j

�@

���̌��ʁA�����ׂ��ω����B

�@

�@

��������̒����Ȃ��łȂ�ƁA�ȒP��12000rpm�܂Ōy�����܂��B

�Q���܂ł�13000rpm�B

�܂��A6000�`9000rpm�܂ł��ٸ���オ��A�����ǂ��Ȃ��ď��Ղ��Ȃ�܂����B

�@

�{���ɋ����ł��B

�r�C���͑����ς��Ȃ�܂������A�P�C���炵�����ł��B

�@

�ō��������サ�܂����B

����܂ł�

�@5�~km/h�܂ł͑����B

�@6�~��m/h�܂ł͏����䖝

�@7�~km/h�́A���R�n�������Ȃ��Əo�Ȃ��B

�@

�ł������A�����

�@6�~km/h�܂ł͑����B

�@7�~km/h�܂ł͂ق�̏����䖝

�@8�~km/h�́A���R�n����������Ώo��B

�@

�ƌ��������ł��B

�����Ēᑬ��͈ȑO�ƕς�炸�B

�r�C���́A���܂�傫���Ȃ��Ă܂��A�z���������������ɂȂ�܂����B

�@

���[��A����Ȃɏ����ȴݼ�݂ł�Ѽ��Ăő傫�Ȍ��ʂ��o��Ƃ́B

�@

����ȂɌ����̂Ȃ�A900SS��Ninja�ɂ�����Ă݂����Ȃ�܂��B

�i�ł��A�z��͍̂������Ŗ����ł����j�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/16

38. �Ȃ��ȁ[

�@�O��̑��p����ł����A������s���O����̨ܰ����̶�ް�̉����ł��B

�ǂ����ް��t�������̨ܰ����Ƃ̸ر�ݽ���������C�ɓ���܂���B

�@

�����œ����̶�ް�ɁA��6�̌����������Ƃ����ς��J���܂����B

����ŁA�z������OK�ł��B�i�J�����ڊ|����Ȃ��Ⴂ�����Ɓj

�@

�@

���̏�Ԃŏ���Ċm�F����ƁA�F�X����܂����B

�@

�܂��́A4000�������̑��p���ł����A���̕����͔Z����������ŁB

�@

�X�ɁA����]����10000�������œ��ł��B�i����܂ł�11000�������߂��j

����]���ێ����đ������㒼������ނ�����Ƃق�Ƃɐ^�����B�@����ϔ��߁H

�@

�����A�����������̨ܰ������t���ɂȂ������ƂŁA���������Ĕ����Ȃ����l�ł��B

�@

��Ƃ��āA�S�̂�Z�����邽�߂�Ҳݼު�Ă���100����105�ցB

���łɼު��ư��ق̸د�߂���ԏ�i��Ԕ����j����A��ԉ��i��ԔZ���j�ɕύX�B

������Ƃ�肷���H�ł����܂��������ƁB�i���ꂪ���s�j

�@

����Ă݂�Ɖ���5000�������������܂���B

���S�ɔZ�����B

�@

�����ɖ߂�A�ު��ư��ق̸د�߂���ԏ�i��Ԕ����j�ɁB

�@

����ƁA���p���͖����Ȃ�A�����������ٸ�ő���悤�ɂȂ�܂����B

�Ƃ��낪���ł��͂���ς�10000�������B

�@

�د�߂��ォ��2�i�ڂɂ��܂������A�Z���݂�����10000��������B

�@

�Ƃ������Ƃ́A�����������̨ܰ����̊Ԃ�ΰ���p�~�������Ƃɂ��̋z����R�́A

ư��ټު�Ă̸د�߈ʒu�̒������x�ōς����ق��������Ă��ƁH

��100�̂܂܁A�د�߈ʒu�Œ��������ق����ǂ����������B

��105��Ҳݼު�Ăł͑傫�����Ȃ̂����H

�ł��A�X�������ɂ͖��Ȃ��̂ŁA���̋x�݂܂ł��̂܂܂ɂ��܂��B

�@

���̌�A����߂ɍs���ď������Ă��܂��܂����B

SHIFT�@UP�������ذ�ް���̨װ����߁B

�����ł���]�̒�R������Ǝv����-------�B

�@

�@���ʁA�u�ق�̏����y������Ă邩�ȁv���x�ł����B

�܂��A���̓�����ٷ����ݸ��t���鏀���ƌ������ƂŁB

�@

���Ȃ݂�SHIFT�@UP����̷����т́A���\���ɂ͂ݏo�Ă��܂��̂ŁA��������

�������|�|�|�|�|�|�ł�KITACO�����TAKEGAWA�����������ȁ[�B

�@

�A

�A

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/10

37. ����ς�--�ɂł����B

�@�@���̋x�݂��A�ɁB�@�i����ް�@�ɂ����ς��j

��ŁA�K���ɁABenly50S���ݼށB

�܂��́A����ް�`��ύX�B

������Ƒ傫�������̂ŁA�K���ɶ�āB

�@

���́A���삵����ð���ΰ��ޱ�������̐��`�B

�@

�Ō�́A��ð���ΰ��ނ��������ɂ��Ďg��Ȃ��Ȃ������ذŰ�q�����ڰт̌���

�d�����ݼނōǂ��A��������ʲ�ݼ�ݺ��ނƱ��ݸނ̺��ނ����o���܂����B

�@

�@

����ŁA����B

�@

�Ƃ��낪�A4000�`5000�������ӂ�ő��p���������B

�@

�z���������オ�����̂ł��傤���A���Ȃ��Ƃ�4����4�~����/h������B

�@

ư��ق̸د�߈ʒu���ȁ`�B

������ƒ������܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/09

36. �܂�--�ɂł����B

�@�@���t�̂Ђ��ȓ��j���A����܂Ō��Ăɂ��Ă������Ƃ���邱�Ƃɂ��܂����B

�@

���݂́@�Ձ@��Benly50S�́A���ނɎ��t����ΰ����ޯ�ذ���܂ŐL���A�ޯ�ذ������

���̨ܰ����Ɍq���ł��܂��B

�@

������A���Ƃ̌�����ς��ķ����������̨ܰ����t���ɂ������B

�@

���R�́A����܂�ΰ��̈��e���͌����Ă܂��A�ǂ��l���Ă��ǂ��Ȃ����B

�ł��A���̂܂ܷ��ނ���̨ܰ����t������Ʋ��ƑO�����ɂȂ�܂��B

�i���R���ނ��ނ̂悤�ɑO�����j

�@

���ނ��ނ��o���ɂȂ�Benly50S�ł́A�����̏����́B

�����ŁA�ݷ��̵�Ű�̕��X�����K���āA���ނ̌�����ς��悤�ƁB

�@

�������A���ɒ����p���ް���Benly50S�B

�܂��͂��̈ٗl�ɒ������ƁB

���p�Ԃ��̂ɁA���]�ٸ���グ��ׁA���Ƃ����邱�ƂŶ�̗��������߁A���

�[�U�����グ�Ă���̂ł��B�i����j

�@

�O�ɂ������܂������ABenly50S�̒ᑬ�ٸ�������߲�Ăł��B

�Ƃ��Ă����₷���B

�Ȃ̂ŁA���̒ᑬ�ٸ�͖����������Ȃ��B

�@

�������A���̒����ʼn������������Ƃ͔̔�����Ă��Ȃ��悤�ł��B

�@

�ƂȂ�ƁA���Ƃ̕�����ς����������ł����A�������͖̂�4000�~�B

���Ă��o���Ă��铯�����̂ł�2000�~�ȏ�B

���������Ƃ��A��Ű�͎d�����A�����l���܂��B

�u2000�~�ȏ�́A�����|�|�|�|�|�B�v

�@

�ŁA����������ɂ͎���ł��B

���ǁA�ݼ�ݑ��Ʋ��Ƃ���]�������������ł��̂ŁA�ޗ��́A�����̔̂݁B

����ͱ�Ђ̔��g�p�B�iW50�~L250�~T5�@�Ł@500�~�@ΰѾ����œ���j

�@

���̔ɲ�ð��̌��i��14�j�Ǝ��t������M6��4�ӏ����H���Ă����܂��B

�i�Ƃ͌����Ȃ���Aح������Ō������킹��Ƃ�����A2���Ԃ�����܂������B�j

�@

�ŁA����Ȋ����B

�@

���������ڰĂ͂܂��l�p���܂܂ł��B�i����A�`��͌����ł��j

���ƂƱ�������́A�t�̶��ĂŐڒ��B�i���������͂ݏo���Ă܂��j

�@

�����̂悤�ɁA���̊p�x����ͯ�ނւ̎��t�����Ă����Ƃ���ݼޕ����Ɗ�����̂ŁA

���Ƃ���ݼނ�ح����ō��܂����B

�i�t���́A���Ȃ��čς݂܂����B�j

�@

���x�́A��Ђ�5���������̔ł��B�܁A���v�ł���B

�ŁA���ނ̌����͂ƌ����Ƃ���Ȋ����B

�@

��̨ܰ����́A500�~�Ŕ������ǂ����̍��̂��́B

�J�����̓����ȶ�ް���t���Ă܂��B

�@

�ŁA�|�|�|�|�|�|�|�|�@�v���̂ق�Good�ł��B

�@

�ᑬ�����ܲ����݂ɂ������ƕt���ė��܂��B

�ٸ�����Ȃ��B

������Ǝv�����̂́A���̋z����������܂ł��Â��ɂȂ��Ă��邱�ƁB

�i�J�����̓����̂Ղ����������ް�������Ă���̂��H�@���R�͕s���ł��B�j

�@

��ð����������A���ނ̏d���ƐU���Ŋɂ�ł��܂���������܂��A��������́A

�\�����Ċm�F���Ă���ΑΉ��\�ł��B

�i���Ȃ݂ɱ�������Ʋ��Ƃ́A���ܯ��������Ă܂��B�j

�@

�Ō�Ɂ@�Ձ@�ɊO�ϊm�F�����܂����B

�@

���ʁ@�|�|�|�|�|�@Good�B�i�悩�����B�j

�@

���Ƃ́A�Ղ�°�ݸނł̲���گ��ݑ҂��ł��B

�@

�Ƃ���ō���ABenly50S�̴ݼ�݂��ڰт����Ă��Ďv�������ƁB

�@

�����ׂ��āA���^�ݼ�݂ł́ABenly50S����Ԏ������̂ł́H�H

�ݼ�݂��ڰт̌��Ԉ�t���邵-----�B

�@

�����ׂ̃�22�ʂ��ǂ�������Ă���Ȃ����ȁB

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/03

35. ���꺲فB

�@�O��̑����ł��B

�O��́A���ނ�V�����������̂́A��ق���o�Ă��麰�ނɱ���������g���Đڑ����������B

��������́ANGK�̂��̂Ŗ��͖����̂ł����A��͂��������ł̑�����

�l����ƁA���R�Ȃ���ʲ�ݼ�ݺ��ނͺ�ق���q���Ȃ��̈�{����ԁB

�@

�ŁA�܂��͏�����ق���ʲ�ݼ�ݺ��ނ����O���܂��|�|�|�|�|�B

�@

�o���܂���ł����B

�@

������Benly50S�̺�ق́Aʲ�ݼ�ݺ��ނ������ł����ȯĂł͏����Ă���܂������A

���ۂͺ�ق�ʲ�ݼ�ݺ��ނ͌q�����Ă���A���ނ݂̂̌����͏o���܂���B

(�@�Ձ@�̵������������m��܂��A�uMP 13�v�@�Ƃ�����ق́A�����s�j�@

�@

�������炪ȯĂ̕|���ł��B

�m�F�͌ȂŁ|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�B

�@

�ł��A���ꂪ���������_�ź�ق͊��������ׁB�@

�����g���Ȃ��`���ƁB�i��������`�j

�@

��ŁA�ǂ����t����Ȃ�ڰ�ݸޗp�̺�قƂ������ƂŁA�T���܂����B

�����ڂ͔���܂��AC.F.Posh���纲ْP�̂̂��̂��o�Ă��܂����B

���t���͓����݂����ł��B�i������獇�킹��̂݁I�I�j

��ٌa�͂قڏ����Ɠ����ŁA������������ɒ����B�@��ܰ���肻���B

�@

�����w�����A�O��]����ʲ�ݼ�ݺ��ނ��g���Ď��t���B

�@

���̖�������ʲ�ݼ�ݺ��ނ����p���s�v�Ŏ��t���I���ł����B

�@

�܂��A����܂���ł������߂�t���Ă��܂������Aʲ�ݼ�ݺ��ނɎh���[�q��

�K�тĂ����̂ŁANGK�������߂Ɍ����B

�@

�Ƃ������ƂŁA�_�Όn�̏W�听�ƂȂ鍡��A�ǂ��Ȃ�܂����B

�@

�ݼ�ݎn���B

�@

-----------

-----------

-----------

�@

���I�ȕω��Ȃ��B

�����A�����ݸނ����肵����A����]�Łu��邼�I�I�v�I�Ȕ������ٸ���߂��������

�܂����B�����ݸނ̐U���������B

�@

�u�ق�̏����ˁI�I�I�v

�@

�@

���ꂩ���́A�������g����ͯ�ށA�сA��װ�Ȃǂ�Power���グ�Ă������E�B

�����A���g���������̐��E-------���Ԃ������肻���B

�@

�Ȃ̂ŁA��Ű�͂ǂ��܂ł�

�@�u�����Č��ʓI�ȉ����v

���s���čs�������ȁ[�Ǝv���Ă��܂��B

�@

�|�|�|�|�|�ł��邩�H�H�|�|�|�|�|�|�|

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/02/�Q�S

34. ʲ�ݼ�ݺ��ށB

�@�@900SS��ʲ�ݼ�ݺ��ތ����̂��߂ɔ�����Kijima��ʲ�ݼ�ݺ���1������{

�]�����̂ŁA����Benly50S�̺��ނ��������܂����B

�@

�������ABenly50S�̺�ق��O���Ă݂�ƁA�O�̵�Ű���Aʲ�ݼ�ݺ��ނ̓r������

��ւ��p����ނ��g���Ă܂����B

���̺��ނ�Kijima���B

Benly50S�̲��Ư��ݺ�ق́Aʲ�ݼ�ݺ��ނ��O���͂��Ȃ̂ł����A�Ȃ���ւ�

��ނ��g���Ă���̂��B

�������A�~�̊����[���A���Ԃ����������̂Ŋm�F�������ɂ��̐�ւ���ނ��g�p���āA

��ޑ��̂ݺ��ނ������B

�����������ނ́A�܂��d�����Ă܂���ł����B

�@

���Ƃ��ƁA�����߂��O���Ɨ̕��������Ă����Ԃ������̂ŁA���ʂ��y���݁B

�@

���ʁA�~�̊����[���ɂ�������炸�A�ݼ�݂͈ꔭ�n���B

�܂������ݸނ����肵�Ă��܂��B�i����ȋC������j

�@

������ɂ���A����Benly50S���V�́A�C�������Ă��˂B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/02/10

33. 12V�@�d���B

�@�@�ޯ�ذ����12V������ȸ����ݒu���܂����B

�@�i�[�d�ɂ��g���܂��B�j

����݁@ίIJŁ~�~�̏�ɂ���̂��d�͎��o���ȸ���B

�ɂ������̂ŁA���̺ȸ������d������鼶ް���ĺ��ނ����슮���B

�@������°�ݸނ෬��߂�����Ł@OK �ł��B�@

�@

�@�ł�ȸ���͖h���ł͖�����ł���ˁ[�@---------�@�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@18

32. �l�@�B

�@�@�Ȃ�ƂȂ��ABenly50S�ɑ��Ă͂�邱�Ƃ͂�����ȂƎv���Ă��������B

�@����l���邱�Ƃ������܂����B

�@

�@�ݼ�݂ɂ��ẮA�܂��͂Ђƒi���B���̎d�l�ł̍ōD���ɂȂ��Ă���͂��B

�@

�@�ł��A�ԑ̎��肪�H�H�ł��B

�@

�@ر�����������Ȃ������B

�@���Ƃ���Benly50S�́A�Ȃ��K�𒆐S�ɂ������Ă����E�ɓ����ĺ�Ű���Ȃ����Ă���

�悤�Ȋ����̵����ł��B

�@����܂��H

�@�܂�����ݸޒ��̽ۯ��ON�ɂ�����ĉ��d�������āi�����ق�̏����j�X������ق�

�y���Ȃ��ā|�|�|�|�|�|�|�B

�@

�@������β��ް����Z�����ƂƁA�����ʒu��ر��Ԃ��ł��邱�ƁH

�@

�@�ƂȂ�ƁA��ݸޱ�т��������邱�Ƃő�͏o�������ł��B

�@

�@�����ABenly50S�p�̽�ݸޱ�т́A����߂̂��̂ł��@�d�}���ȏ�B

�@�i���������ł́A��ނ�100EX�p��ݸޱ�т���ݕt���o����炵���j

�@

�@��ݸޱ�т��ς̂��̂��Ė����ł����ˁB

�@����ň�ԗǂ������̂��̂����Ԃ����ĒT���̂��������ȁ[�B

�@�����Ȃ�ƁA������������ݼ�݂��K�v�ł����B

�@

�@�����A�ԑ̂��ި�ݼޮ݂���������̂͊��S�ɂ����̓��ɂ͂܂�ƌ������ƁB

�@

�@������ƍl���ā|�|�|�|�B

�@

�@�Ȃ���Ȃ��ƍl���Ă܂��B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@18

31. �܂��܂��B

�@�@�~�x�ݖ�����������I���Ȃ��y���B

�@�ȁ[�C�ɂȂ��Ă���������������ƁAͯ�ނ̑|�������{�ł��B

�@�C�ɂȂ��Ă������R�́A

�@�@�@�@�w��������A�۰�����ް�Ɩ{�̂��AO�ݸށ{��ٍ܂Őڍ�����Ă���B

�@�@�@�@�@�i�{���́A�ٌ`���O�ݸނ̂݁j�@

�@�@�A�@���ނ̖��ʂ̍������܂��m�F���Ă��Ȃ��B

�@�@�B�@ͯ�ނ́A��������݂��܂���ςȂ��̏�Ԃł���B

�@�ȏ�̗��R�ł���Ă݂܂����B

�@

�@

�@�܂��͇@�A�̷��ނ̵��ްΰفB

�@�ۯ������ނ̶��āA���ނ���ΰ��ނ�O�ݸށA��ΰ��ނ�ͯ�ނ̶��āA

�@�������۰�����ް�̶�ݔr�o���Ă�O�ݸނ��������܂��B

�@

�@�����Ė��ʊm�F�B

�@�i���ʂ̊m�F���@�́A�����Ȑl���A��������Ă���̂ŁA��������Q�l�Ɂj

�@�����������ʁA���ʂ��K����1.5������߂ł����B�i���߂ɂȂ�j

�@�����Œ������s���A�K���20�����ɂ܂ł����Ă����܂��B

�@�������������āAɷ���ق�20.0�����ɒ����B

�@

�@������A�۰�����ް�̎��t�ł��B

�@�O�̵�Ű����O�ݸށ{��ٍ܂��g���Ă������R�́A��݂̘R��h�~�̂͂��B

�@�@�i�ʏ��O�ݸނ݂̂Őڍ��j

�@���������Đڍ��ʂ̖ʐ��x���@�H�@���イ���ƂŁA�܂��ͼ�ٍ����B

�@���\��Ԏ��܂������A��ڲ�߰��疇�ʂ����g���ĉ��Ƃ������B

�@���ꂩ�絲ٽİ݂Ŗʏo���B

�@����Ă݂�ƁA��ϑ�Ŗʂ��o�Ă܂���ł����B

�@30�����炢�ʏo�����ĂȂ�Ƃ�����Get�B

�����āA�۰�����ް�����t���A��ݺ����ON�ɂ��Ďb�����u�B

�@��݂̟��݂������A����őS�����������B

�@

�@���āA����ͯ�ނ̔R�Ď��̐��|�ł��B

�@���ɖ��͋N���Ă��Ȃ��̂ł����Aͯ�ނ̔R�Ď����Y��ȕ��������͂��B

�@�Ȃ̂ŁA�|���ł��B

�@

�@�܂���ͯ�ނ��͂����A�R�Ď��̶���݂J�ɏ����B

�@������߰Ă̌������s���܂���ł������A�߰Ă��߰¸ذŰ�Ő��B

�@����A����ނ������Ă̓������Ԃ����邽�߂ɁA�т��㎀�_

�@�i����ނ�IN,EX���ɕ܂��Ă����ԁj�ɶт������Ă����Aͯ�ނ𗧂Ă���Ԃ�

�@�@�߰¸ذŰ���ʂ�IN,EX�����߰Ă��畬�o�B

�@����ŔR�Ď������߰¸ذŰ���R��Ȃ���Γ�����͂܂���OK�B

�@�߰¸ذŰ�́A�Z�����������A������Ƃ������Ԃł������Ă����܂��B

�@

�@���ʁA���݂�����OK�B

�@�i���������̕��@�ł́A����ނƼ�Ă������悤�ɕό`���Ė����ۂ���Ă���ꍇ�ł�

�@�@���ʂ͓����ɂȂ�܂��B��͂�����ނ��͂���������ނƼ�Ă��m�F����̂��������B�j

�@

�@���ł��߽�ݏ�ʂ��^�J��ܲ���ž����Ƒ|���B

�@�܂��y��������ł��B

�@

�@�������Y��ɂȂ���ͯ�ނ�g�ݍ��݂܂��B

�@�ѽ��۹�Ă�ͯ�ޑ��̐茇��ϰ������킹�Ċ����B

�@

�@ͯ��ް�ƶѶ�ް(���̊ۂ���ް�j�̶��Ă��V�������Ă��ċK���ٸ�őg�ݕt���B

�@�iͯ��ް���Ķ�ް�̓����ɂ����������i�n�ʑ��j�ɂȂ�悤�Ɏ��t�������

�@�@���������A����߂̕����狳���Ă��������܂����B

�@�@�߽�݂������������ł��B��̗�������������Ă���悤�ł��j

�@

�@����B

�@

�@�����ݸނ́A���ʂɉ���Ă܂��B�@�@

�@����o���ƁA�܂��ق�̏��������ٸ���オ�����悤�ȁB

�@����]�ł��A�ق�̏��������@���C���o���悤�ȁB

�@

�@����ݽ���������������ŁA���ʂȂ�C�̂����ŕЕt�������ȕω��ł��B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@12

30.�@�~�x�݂̍H��ŏI�B

�@�@�~�x�݁A����ωɂł����B

�@�Ȃ̂ŁA����܂ŋC�ɂȂ��Ă����_�Ύ������l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@

�@���낢��ȕ����A�_�Ύ����ɂ��ď�����Ă����܂����A�Ƃɂ��������B

�@�_�Ύ�����ݸ��]�p�i�ײβ�فj�Ō��܂��B

�@

�@�܂��Ղ�Benly50S�́A�ݼ�݂��ݷ��p��12V�Ɋ�������Ă��܂��B

�@�i���Ȃ݂��ײβ�ق�MITSUBA���j

�@�@�E�@�ײβ�ْ��a�@�F�@110mm

�@�@�E�@F�@�́@T�����@�@�F�@ 28mm

�@�ƌ������Ƃ́A

�@�@�@�@360���@�~�@28.0mm�@���@�i110mm�@�~�@�@�j�@���@29.2��

�@

�@�i�p�́@BTDC27��or 28���Œ肪�������l�ł����AT Fϰ�����ǂ������Ă�̂�

�@����Ȃ���H

�@����Ƃ��@1�`2�������Ă�H

�@

�@���āA�����i�p�����čs���킯�ł����A�����܂ō���͉����ł̑Ή��Ƃ��܂��B

�@�i�s�̂�ڰ�ݸ�CDI�Ȃǂ͎g���܂���j

�@���^�ݼ�݂̂���܂ł̍ő�l��SS50��42���i�ő�i�p���j�������ł��B

�@����������Ͷт��Ⴄ������ށA�߰Ă�����Ă��āA�Q�l�ɂȂ�Ȃ��B

�@

�@�s�̂̌Œ�i�pCDI�ł悭����@�{3���@(��30��)���ƌ��ʂ͌����Ȃ��ꍇ�������炵��

�@�̂ŁA�����͎v�����Ĕ{��33���iɰ�ف@+6��--�@�v��������߂��H�j�Ō������܂�

�@

�@�i�p����������́A2�ʂ�B

�@�ЂƂ́A�����̷������H�����ײβ�ق�i�p���ɂ��炷���@�B

�@�����ЂƂ́A��ټݸݻ���i�p���Ɉړ���������@�B

�@

�@�ŏ��̳����̷����H�ł����A����ͳ����̷���۰���Ƃ̍��킹�ʂ����A۰����

�@���炷���@�̂悤�ł��B�i����߂�����o�Ă���悤�ł��j

�@�ł����̕��@�́A����]���ɔ����Ȃ��������̷����j�����₷���炵���ł��B

�@����ɂ���ĸ�ݸ��۰���������Ȃ肸��邱�Ƃ͖����ł��傤���A°�ݸޒ��ɋN������

�@OUT�@�ł��B

�@�Ȃ̂Ō�����������Ă݂܂����B

�@

�@�@�ݷ���R��ݸ��۰�����t���a�̓�15�H�B�ið�߰�Ȃ̂ł�����K���j

�@�����̷��̕��́@4mm�@�ł����A�ڕW�́@6���@�i�p��������ʂ�

�@�@�@6���@���@360���@�~�@�i��15mm�@�~�@�@�j�@���@0.79mm

�@����Ȑ����ɍ��܂���B�@�i�~�ʂƒ����̌덷����j

�@

�@�܂��s�̂̉��������̷��́A2mm�i�p���ɂ��点��l�ł����A�قɂ��炵���ꍇ�ɂ�

�@�@360���@�~�@�i�@2mm�@���@�i��15mm�@�~�@�@�j�j�@���@15.3��

�@

�@28+15.3=43.3�� �ɂȂ����Ⴂ�܂��H�@�ȂŒ�i�p�ɂ͖����H�B

�@�v�Z����Ă�H�@�������݂����H

�@�����Ȃ�SS50�ȏ�H�B

�@���炵�ʂ����Ȃ�����t�����ł����ˁH

�@

�@

�@�����ŋC����蒼���Ė{������ټݸݻ����̂̈ړ��B

�@

�@�ݻ��́A�ޱ������琶���Ă���Q��ϳ�Ă���ٻ�������߰�Ƌ����߂ł��B

�@����āA������ټݸݻ��̎��t�������ɂ��Ĉʒu�����炵�܂��B

�@�܂�6���i�p������̂ɂǂꂾ���̈ړ��ʂ��K�v���v�Z�|�|�|�B

�@

�@ϳ�Ă̂˂��������ʒu�́A�ײβ�پ������炨�悻�@65.5mm�B

�@�ƂȂ�ƌv�Z���͈ȉ��̂Ƃ���B

�@�@65.5mm�@�~�@2�@�~�@�@�~�@�@6���@���@360���@���@6.8mm

�@�ړ��ڕW�́@6.8�����ł��B

�@

�@���Ď��;ݻ��̂��炵���B

�@

�@�ۖ_�₷��ł������炨�����炬�肬��܂ōL�����

�@�@�@ɰ�ٌ��a�@��5mm�@���@�����̒��a�@10mm

�@�ǂ�������Ă��@���ꂪ���E�ł����B����ȏゾ�ƾݻ��{�̂�����Ă��܂��܂��B

�@���́@5mm�@���炵���Ƃ��̐i�p��

�@�@�@360���~�@�i�@5mm�@���@�i65.5mm�@�~�@2�@�~�@�@�j�@���@4.3��

�@���܂���ʂ͊��҂ł��܂��Aɰ�ى����ł́A���ꂪ���E����----�B

�@�@ �@

�@

�@

�@�s��CDI�ƖڕW��6���̂����������ԁB�@����Ȃ��ȁB

�@

�@�C����蒼���A�g�ݕt�����ς܂��Aý��݁B

�@

�@�������A4.3���ő�������؉����������܂��B

�@�߯āi�����̎���ԏ�j�ɖ߂�A�i�p��M�������Ƃ���A0.5mm�߂��i4.5mm���i�p�j��

�@���؉����~�܂�܂����B

�@�@ 360���~�@�i�@4.5mm�@���@�i65.5mm�@�~�@2�@�~�@�@�j�@���@3.9��

�@

�@���̏�Ԃł��炭����܂������A���I�ȕω��͖���(���R�ł����B�j�B

�@�������A5000�������`8000�������ł̉����͗ǂ��Ȃ�A6�~km/h�܂ł����\�����Ȃ�܂����B

�@�܂�����܂ł�1�A2����11000�������A3���͂����Ƃ�8000�������ł�����9000�������܂�

�@�y�ɂ����Ă�����悤�ɂȂ�܂����B

�@

�@�������A9000�`11000������������͏�����������������ٸ�����ł��B

�@�����ōŏI�̷��������èݸށB

�@����܂Ł@�@�@�@�@�@MJ�F��95�@ư��وʒu�F3�i��(�^�j

�@���ʂ́A�@�@�@�@ �@MJ�F��100�@ư��وʒu�F1�i�ځi��ԏ�j

�@

�@����]�ł������ٸ���o���|�|�|�|���������܂��B

�@

�@�����ŁA�ʖڌ��ł�����x�قɂ��炵���Ƃ���4.3�����ײ�B

�@����Ɖ��̂�ɯ�ݸމ��͂��܂���ł����B(ׯ���H�H�j

�@

�@�s�̂�CDI�́A���q����̷���������̾�èݸނ����·���l���ā@3���ʂɐݒ�H

�@�m���ɂ���ȏ�̐i�p�𐳊m�ɍs���Ƃ���A۰���t��CDI��Ă̍w�����K�v�ŁA

�@��������ɂ́A����Ȃ��ͯ�ށA�Ѽ��Ă��K�v�ł��B

�@

�@�ł����Ⴋ���Ⴋ���́@���t�@�Ձ@�̵����Ƃ��Ă͍��͂���ŏ[���B

�@

�@�c��������ݽ��۹�āi35T)�ł����A�߂��̼���߂ɍɂ������Aȯļ����ݸނ�

�@���łɔ�������Ȃ̂ł����A�ŋ�ȯļ����ݸގ��̂���Ă��Ȃ��̂ł��a���ł��B

�@�܂��A7�~km/h�͏o��̂ŕs���R�͖����͂��ł����B

�@

�@���āA�����Benly50S�ł̓~�x�݂̍H��͊����ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@5

29.�@�蒼���B

�@���Ƃ����t�����d�C�n���̎^�ۗ��_���тł����A���̓~�x�݂𗘗p���ď����蒼���B

�@

�@����݁@����ݻ����݁@�Ɓ@���Ɛ����ݸށB

�@�e�Ɋp���ʂ����邽�߂ɁA�z����K���i�m���ł͂���܂����j�ɍs���Ă����̂ŁA�C���B

�@����̎^�ۗ��_���тɂ��A+����2�n���A-����3�n�����ޯ�ذ�Ɍq���܂��B

�@�i-��������̂́A���ݸނ̐��̂��߁B�j

�@

�@�������ABenly50S���ޯ�ذ�[�q�́A��������`���B

�@�܂��@+�@���ɂ�˭��ނ��t���Ă��܂��B

�@˭��ޕʑ̂Ł@+�@-�@�[�q���纰�ނ�����Ă������̂ł����A���̱�������Ͷ��Ď���

�@���\�m���ɾ�Ăł��܂��B

�@�Ȃ̂ŁA���̱�������𗘗p���Ď��t���邱�ƂɁB�@�@

�@

�@�܂��A���̱�������́@+�@�Ɓ@-�@�́A���̂܂�ʰȽ�q�����Ă��邽�߁A�K���Ȉʒu��

�@+�@-�@���ɐؒf�B

�@

�@�����ı�����������B

�@�܂��́@+�@���B

�@+�@���Ɏ��t����̂́A����݁@����ݻ����݂́@+�@�[�q�̂݁B

�@����āA�ޯ�ذ�[�q����˭��ނɍs���Z�����ނ��ؒf���A�ޯ�ذ�[�q���ɓ�҂�

�@ҽ��������ނŐڑ��B

�@���̂����̈������݁@����ݻ����݂́@+�@�����A�������˭��ނɍs�����ނ�

�@����Ōq���A˭��ނ̌�͂܂��܂������ʰȽ�ցB

�@

�@���Ɂ@-�@���B

�@�������͂�����Ɩ��ł��B

�@-�@�̒[�q���痈�Ă��麰�ނ��O���ɂ��Ȃ��Ⴂ���܂���B

�@�����Ƃ��ẮA

�@�@�@�@�@��҂��܂��t���āA���̂����̈�ɂ������҂�����B

�@�@�@�A�@��҂ɷ����ҽ�����ޕt�����ĎO���ɂ���B

�@��Ű��������͔̂z�������Ȃ��Ă��އA�B�@

�@�O���̃��X����삵�A�ޯ�ذ�́@-�@�[�q�����ޕt���B

�@�����Ă����ɁA����݁@����ݻ����݂́@-�@�[�q�ƁA���ݸނ̺��ށAҲ�ʰȽ��

�@�@-�@��ڑ��B

�@

�@���ꂪ����B

�@�@�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���@�蒼���O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�蒼����

�@����ɂ�����������܂��A�܂�����Ȋ����ł��B

�@���ޕt�������̂́A�����ł��ڑ���ǂ�����ׂ̂��܂��Ȃ��݂����Ȃ���ł��B

�@

�@���ƁA���ݸނ���{�lj��ł��B

�@

�@���ݸނ̌��ʂ�F�X�������܂������A�ǂ��Ƃ��ǂ����q���Ƃ������A�����Ă��̌��ʂ�

����̂������̂���Ű�̒m���ł́H�H�H�H�H�H�B

�@

�@�����ŁA�܂��͂���Ă݂邱�Ƃ�g��Ƃ��鵰Ű�A�����܂����B

�@��ނ̓_���������邽�߂ɂ́A���d����ϲŽ���ޯ�ذ�ɕԂ������킯�B

�@

�@�Ȃ̂ŁA

�@�@�@�@��ނ�ܯ������ײ�Œ͂݁A��ނ���ܯ�������O��

�@�@�A�@8�����̺��ނɃ�10�̌����J���Ă���[�q�����ޕt�����A��ނɎ��t��

�@�@�B�@�ēx���ܯ������ײ�Œ͂����ނ��˂�����

�@�������A���ΰَ����̨݂��ז��ɂȂ�A���ݸނ�ΰ����������Ă��܂��܂��B

�@���傤���Ȃ��̂ŁA�S�O����ح����Ŋ�����̨݂������܂����B�@

�@���̌��ʂ�����B

�@�@�@

�@

�@ �Ō�ɁA���̖��̎O�p�n�т̏����B

�@

�@���t�@�Ղɕ����ƁA�߲�߂͍��������Ƃ̂��ƁB

�@�܂��A�Ƃ�B������ڰĂ������p�𗎂Ƃ����ق��������炵���|�|�|�|�|�B

�@���łɁA�莝���̽ï���@�iMichelin�F�����AHRC�F�E���̂݁j���Ƃ�B���ɓ\��t���B

�@

�@���ǂ����Ȃ�܂����B

�@���@

�@���@

�@

�@�܁A�ɂȂ킯�ł��B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@3

28. �ɂł����B

�@�܂�����Ă��܂��܂����B

�@

���̋x�݁A�ɂ������̂ŁA�C�ɂȂ��Ă���ر��Ԃ��ڰтƂ̌��Ԃɏ���������܂����B

�@

�܂��́A���萻�̻���ڰт̑��������āA�ׂɁB

�߲�߂́A��20�œS�߲�߂���ڽ���i0.1�����ʂ̌����j�Ŋ������s�̕i�B

�i���S���ڽ���ƁA���H�d���{�S�������̂Œׂ��⌊�����ő�ςȂ̂ŁB�j

�@

�����𑪂��Đؒf���A���[����ϰ�Œׂ��܂��B

���ʂ���ϰ�ł�����̂ŁA���\�߲�߂��ʉ��ɁB

��������炵�āA���قŌ����J���đ����B

����ɍ��킹�Ļ���ް�i�����̱�Дj���`��K���ɁB

�@

�ŁA����Ȋ����B

�@���@

�@���@

�@

���[��B�@����ް�̌`�͓���B

�@

����ς軲��ް�ƁA����ڰт͍��ɂ���������H

�@

�����ł�CB550F�̍��ɋ߂Â��悤�ɁB

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/12/23

27. �^�ۗ��_���с@2�B

�@�@�܂��܂��A�����ɂ���܂����B

�@

�v���Ԃ�ɓd�q�H���ȯĂŌ��Ă�����|�|�������ݻ����݂̍������ڂ��Ă܂����B

����ݻ����݂��Č����A�^�ۗ��_�ł����A����Ă݂Ȃ����Ƃɂ́A���������Ȃ��̂�

����Ă݂邱�ƂɁB

�@

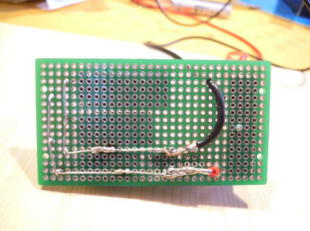

�^�ۗ��_���с@1

�@

��H�ɂ��ẮA���낢��ȕ���������Ă��܂��̂ł�����Q�l�ɁB

�@

�ʏ�́A25V��470��F�A2200��F�i1000��F�j�A4700��F��3�Œᑬ�`�����܂őΉ�����

�Ƃ̂��Ƃł����A���ꂾ�ƒᑬ�������P����Ȃ��̂ŁA100��F��220��F��lj������ق���

�����Ƃ̏�������A�m��Ȃ����Ƃ͂����L�ۂ�+���Ȃ��m���������鵰Ű�́A��������

220��F�A470��F�A1000��F�A2200��F�A4700��F��1���A���t���邱�Ƃɂ��܂����B

���v�@8590��F�I�I�@

����ݻ��́A�w��1�@200�~�ȉ��ł��B

�@

�����A���l�̓d�q���i���X�ōw����A�ƂɋA���Ċm�F�����Ƃ���A�ϔM105������

���肪�A85�����w�����Ă܂����B(�͂Ƃ肽������܂���j

�@

�܁A85���ȏ�ɏオ��Ƃ��͂Ȃ�炩�̂Ƃ�ł��Ȃ��ُ킪�N���Ă���Ƃ��B

�܂��������ƁB

��������ް�ي�ՁA125V�@10A��˭��ނ������Ƃ��܂����B ���v�ł�1000�~���炢�B

�@

�v���Ԃ�����ނ��Ău����o���āA�����B

�d�q�H��̏ꍇ�A��Ű�ɂƂ��Ĉ�Ԗ��Ȃ̂��d�q���i��ڲ��āB

�Ȃ��������́A����Ƃ������ݽ���K�v�ȋC�����܂��B

���낢�댩��ƁA�u�����������v�ƍ��ꍛ�ꂷ��悤��ڲ��Ăɂ��Ă�����X�����܂��B

�@

�A�]�B

�@

�ł��邾���z�����Z���A������ϲŽ�̔z�����ł��邾������A����ݻ����m�̌��Ԃ�

�m�ۂ���l��ڲ��Ă�30���قǍl���܂������A��Ű�͂��̒��x�B

�@�@�@

�@�@�@

�@

�@�@�@

�@�@�@

�@

���Ȃ݂Ɋ�Ղƺ���ݻ��ͼغ݂ŌŒ�B

�@

�ޯ�ذ�̱�����������O���Ē����Ŕz�����悤�Ǝv���܂������A���ʂ������ꍇ��A

��ꂽ�Ƃ��̕������l���ı�������͎c���܂����B

�{�̂́A�ޯ�ذ���̶�ް�����ɂ���ԍڍH����t�����ĂŶ�ް���Ɏ��t���܂��B

�i��̨ܰ����ŋ����ޯ�ذ��������ɂ����Ⴎ����j

�@

�^�ۗ��_���с@�Q

�@����݁@����ݻ����݂����\���߂ɏI������̂ŁA���ݸނ����{�B

�@

�{���̱��ݸނ̖ړI�́A

�@�@�@��ޔ��Ύ���ϲŽ�d�������������ޯ�ذ�ɕԂ��B

�@�A�@���ި�����Ō����̗����Ă������ߗނ�ϲŽ�d�����ޯ�ذ�ɕԂ��B

�ȏ�ɂ����ނ̉ΉԂ�����������A���߂𖾂邭������A�d�Cɲ�ނ����炷�����ł��B

�@

�ŁA���t���Ă݂܂����B

���ނ́A8�����̍��A��6�p�̒[�q�ŁA���삵�܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@

�{���̖ړI���炷��A��ނ�ܯ��������ɱ��ݸނ�����̂��������p�ł����A

��ނ�����[�q(��10�j�̎莝�������������̂ŁA���ƃ�6�̒[�q���g���Ĵݼ�ݑ��ɁB

�i���Ƃł��A��C�̗���Ŕ�������Ód�C������Ƃ������Ƃ��B�j

�����ċt�����ޯ�ذ��ϲŽ�ɒ�������Ί����B

�@

���Ă��āA�����ł��B

�@

�܂��ʹݼ�ݎn���B

�@�n�����Ɋւ��Ă͕ω��͂���܂���B

�@�����ݸނ͏����ω�����ł��B

�@�ȑO�̂ق����ݼ�݂����ۉ���Ă��Ċ��炩�Ȋ����ł������@�������߂��Ă���������

�@�����Ŕ����������Ȃ���+�����U�����ɂȂ�܂����B�@�i�ق�̏����ł���j

�@

���s

�@�ᑬ�E������]��́A���قւ�·���ǂ��Ȃ�܂����B

�@�i�����܂Ł@�u����ȋC�����܂��B�v�@���x�j

�@

�@�Ƃ��낪�A������]��ł͌��\�ȕω��B

�@�Ȃ�Ƃ���܂�8000�������œ��ł��������̂�10000������+���܂ʼn��܂��B�i1�A2���Łj

�@�ȂA�������ݻ����݂Ʊ��ݸނ����t�������ƂŁA����܂�8000������Max������

�@�����������Ȃ����̂�������܂���B(�ڐG�s�ǁ{�ޯ�ذ����܂߂āH�H�H�j

�@

�@4����10000����������9�~km/h�ł锤�Ȃ̂ł����A��������7�~km/h�i8000�������j�ȏ�

�@�łʹݼ�݂̐L�т��������ŁA8�~����/���i9000�������j�܂ŏo�����Ƃ���ƒ���������

�@�K�v�ł��B

�@

�@��۸ނȂǂŁA���\�ݼ�݂̐U�����Ȃ��Ȃ�Ƃ�������گ��݂�����܂����ABenly50S�ł�

�@���]�̐U�������������܂����B

�@

�@�ݼ�ݐv��A��ۯ��+�߽�݂̏d�ʂƸ�ݸ���Ă̶�������Ă����ݽ���Ă���A�s��

�@�����i���킾������A�����ォ������A��������j�Ÿ�ݸ��]�ɂ��������ꍇ��

�@�U����������Ǝv���܂��B����͑��C���Ō����Ȃ͂��B

�@������A���݁@����ݻ����݂ŐU��������Ƃ����͕̂s���������������Ă������̂��A

�@������Ɣ�������悤�ɂȂ������ʂł͂Ȃ����ƁH

�@�Ȃ̂ŌÂ�4���̵������ޯ�ذ������Ă���ꍇ�ȂǂŁA���\���ʂ�����H

�@

�@������Benly50S�͒P�C���B

�@�����́H�H�H�H�H�H�H�@�ł��B

�@

�@�ނ��Ⴍ���Ⴂ���悤�ɂɉ��߂����------

�@

�@�ޯ�ذ�����A�ڐG�������������ߔ����͂��ォ��������܂ł́A�߽�݁E��ۯ�ށE

�@�N�����N������Ɖ����ĉĂ����ԁB

�@���������ۂŐU�������B

�@

�@����A����݁@����ݻ����ݐݒu�i+�ǂ����̐ړ_�H�j�ɂ��

�@�@�@�@�����͂��オ�������ƂŔ����H�����߽�ݽ�߰�ނ��オ���ݸ�̉�]���x���㏸

�@�@�A�@���k�H���ł́A���k�䂪�ς���Ă��Ȃ����߁A���܂łƓ�����]���x�܂Œቺ

�@�@�B�@���ʁA4���ٓ��ł̉�]���x�̑����E�x���̍����L������

�@

�@Ű��Ă��Ƃ��Ȃ��ƁB

�@�����́A�Ȃ̌����ŕs���������Ă��邾���������肵��-------�i�l�������Ȃ��j�@

�@

�@���ƁA���̂��r��̓������ς��܂����B

�@�O�͏�����ݏL�������̂ł����A����3��̔r�K�X�̓����ɋ߂��Ȃ�܂����B

�@�i�����ƔR�Ă��Ă���H�H�j

�@

�@���_

�@�@��������݁@����ݻ����݂Ʊ��ݸނ��ɂ�����̂ŁA�ǂ��炪�������̂��A

�@�܂������̐ړ_+�ޯ�ذ�������̂��͔���܂��A���t�@�Ղ�Benly50S

�i���s�F20.000�����ȏ�A���ށFPC20,�@��װ�Fɰ��+���ނɌ������j�ł̌��ʂ́A

�@�@�E�ᑬ�`������]�ł́A�����͂������A�ٸ���オ�����|�|�|�|�|�|�u�C������v�B

�@�@�E����]�ł́A���IҰ���łȂ���10000������+���܂ʼn��悤�ɂȂ����B

�@

�@�����ޯ�ذ��V�i�ɂ������Ɏ^�ۗ��_����2�̗L�薳���̌��ʂ��m�F���܂��B

�@

�@�܂������Ȉ�����[�ł��Ȃ����[�ł��Ȃ��Ɗy���݂Ȃ���K���ɂ��܂������A���ʂɂ�

�@�������Ă܂��B

�@�����A�������킩��Ȃ����Ƃ��s���Ƃ����Εs���B

�@�ł��A1000�~�ʼnɂԂ��ɂ͂Ȃ����̂ŁA�܂��������ƁB

�@

�@���㏭�������ķ�������̍Ē�������낤�Ǝv���Ă��܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/12/16

26. �T�ρA�ꉞ�����H�B

�@�{���A�T�ύŏI�ύX�B�i����������Ɩ߂邩������܂��B�j

�@

������̂́A

�@�@�@�ݸ�̉����i���ð�ߎg�p�j

�@�A�@ر̪��ް��̪��ްڽ��

�@�B�@���̎O�p�n�Ѷ�ް���t���B

�@

�܂��͇@�@�ݸ�̉����B

���\Benly50S�͍��������������A�ݸ�ɐF�X���݂��l���܂������ǂ��������܂���B

�i�ݽ���Ȃ������|�|�|�|�|�|�j

�Ȃ�ŁA���܂ł��ׯ���قł͈�ԍD����CB550F�̍����ݸ�݂����ɂ��悤�ƌ������Ƃ�

���ð�߂ʼn����B�i�s�̂������ް���Ɛ������܂��ĎK���i�s����̂Łj

����肷�邱�Ƃʼn��̂��ݸ���ۂ����������A��������CB550F�̲Ұ�ނɋ߂Â��A�������

���t�@�Ղ��C�ɓ����Ă���܂����B

��Ẳ�������������ȁ[�B

�@

�@�@�@�@�@ ��CB550F�@�Ȃǂ��ł���B

��CB550F�@�Ȃǂ��ł���B

�@

�@

�����ćA�@ر̪��ް��̪��ްڽ��

̪��ް�������F�X���Ă݂܂������A��͂肠�̓S��̪��ް�͌y�������邱�Ƃ�����A

�l�ɂ���ẮAү���������������肳��Ă��܂����A����ł��d�����Ȋ������|�|�|�|�|�B

�@

�Ȃ̂ŁA�v������̪��ްڽ�ł��B

�@

��Ђ�1�����̔��ė��āA�ި�����ް�ł��Ⴟ����Ƃ����܂������A�ڰт���

ر���̵��ް�ݸނ̕����́A��͂�1�����̔ł͋��x�s���łӂɂ�ӂɂ�B

�����ŁA������1.5�����̔����킹�����ĂŌŒ肵�ĕ⋭�B

��ݶ�ײĂ����肬�跬ر�̓����ɓ���܂����B

ر̪��ް��������������ƂŁA���\�y�ʉ��ɂ��v�����Ă܂��B

�@

�Ō�̇B�@���̎O�p�n�Ѷ�ް���t���B

��ĉ��̖��̎O�p�n�т́A̪��ް���Ȃ��Ȃ�X�ɑ傫�ȋ�ԂɂȂ�̂ŁA�ēx0.5������

��Д�ؒf�A���t���܂����B

�@

����17���߂��܂ł̍�ƂɂȂ�A�I������Ƃ��͂�����͐^���ÁB

�ŁA���̏�ԂŎʐ^���B�����̂�����B

�@

�@�@���@CB550F�ɂ͂܂��������ł��ˁB ���@���Ɛ�̪��ްڽ�I�I�I

�@

���Ԍ��Ă݂Ȃ��ƍŏI�I�ɂ͂Ȃ�Ƃ������܂��A�܂�����ƁB

�@

�O�p�n�т̔́A���̋x�݂ɂł��A�F��h�낤�Ǝv���Ă܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/12/�@2

25. �u���[���v�̏��B

�@24.�ŁA�Ѽ��Ă���ւ��˂Ƃ������ƂɂȂ�܂������A�ɂȓd�Ԃ̒��ŁAȯĂ����Ă���

�Ƃ���A�߂��������܂����B

�Ղ�Benly50S�́A�ݼ�݂��ݷ��p�œd���n��CD50�B

�@

�|�|�|�@CD50�̂a�s�c�b��27�x�ŌŒ�|�|�|�|�|

�@

�u���[���v�@�ł��ˁB

���^�ŋ���SS50�Ȃő�i�p��40�x�ȏ�I�B

�@

��������S��ȯĂ̏��Ȃ̂ŁA�M�����͂ǂ����킩��܂���|�|�|�B

�@

�m����30km/h�K����50�����̵����ōł��d�v�ȓ����͍����ᑬ�ٸ�B

���Ƃ���A�i�p���Œ肾�Ƃ����̂������܂��B�@

�т��A�ᑬ�ٸ�����߂�����ł��傤�B

�m���ɁA�����̐É�������̍⓹��4���ŏ�肫���Ă��܂��܂��B

�@

�Ȃ̂ŁA�a��������������]���o�͉����邽�߂ɂͶсi����ݸށj+�i�p�i�b�c�h�����j���K�v�B

�@

�ǂ�����������̂Ȃ�ͯ�ނ������������Ȃ�܂��B

��������Ɠ��R�ׯ��̕��ׂ��オ��A2���ׯ��Ȃǂ։������A�X��

���]���ٸ��₤���߂�5���A6���̸۽�~�b�V�������B

��ق̉��x���オ��̂ŵ�ٸ�װ���t���B

��]���オ��̂ŁA���ްΰق��K�v�B�|�|�|�|�|�|�B

�@

��+�i�p�i�b�c�h�����j���s���ƁA��Ű�͐^�������ɂ��́u���^�ݼ�݂̋a�n���B�v��

�ׂ鎩�M������܂��B

�����Ȃ�ƁA���\�ȏo��ł��B

�@

�l�������B

�@

�|�|�|���݂̂͒ᑬ�ٸ�^�B����ŊX���͏[���|�|�|�|�|�|

�@

�傫�������]���ł�

�@

�M����̂͂܂��������ݽ��۹�ĂŁB

���݂�41�s����œK�ȷޱ��T���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�i������ײ�ނ�16T�B�@�j

�@

�����܂ŋC�����悭�����ޱ��B

�@

�߰���8000�������ł��̂ŁA�ϋv�����������҂ł��܂��B

�|�|���̑O�ɂ�邱�Ƃ�����Ƃ͎v���܂����|�|�|�|

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/25

24. ���Ȗ����B

�@����̪��ް���y�������ɂ��邽�߂�̪��ް���אg�ɂ����̂͗ǂ������̂ł����A

̪��ް�������������C���ɂȂ������Ƃ͂��`�����܂����B

�����ŁA���t�������������āA��ԂƂ̌��Ԃ߂邱�ƂɁB

�@

Benly50S��̪��ް�́A�����̂悤��̪��ް����̂悤�Ƚð�����тĂ���A�����

̫�������Ď��t�����Ŏ~�߂Ă��܂��B

�Ȃ̂ŁA���̽ð�̌��ʒu����Ɏ����Ă����A�s��̪��ް��������A��ԂƂ̌��Ԃ�

�����Ȃ�܂��B

�@

�����A̪��ް���͂����܂������A���������������B

���t�����̏㕔�́A�y�ʉ��H̫���Ƃ̓����H�̂��߁A������������������Ă���A

�X�ɂ��̓��������́A��ڽ�œ����ɋȂ����H�����Ă���܂��B

�@

����20mm���x���ʒu���グ���������̂ł����A���̈ʒu�͒��x���̋Ȃ����H�̕����B

�@

�ð�삵�āA�̾�Ă����邱�Ƃ��l���܂������A̪��ް���Č��\����������Ă��Ȃ���

�����Ă��܂��A��ԂƂ̊����N���܂��B

��Ԃ̉�]�������炵�āA̪��ް�̌�둤������������ԂɐڐG����ƁA�ň��̏ꍇ�A

̪��ް���ό`���邩�A��Ԃ��ް�Ă��܂��B

�����܂ł��ň��̏ꍇ�B

�@

���傤���Ȃ��̂ŁA20�������炢�����Ă���ϰ�Ŏ��t�����𖾂�����悤�ɁA���̋Ȃ�

���H��ɂ��܂����B

�����ʒu�̌��͏����݂��Ƃ��Ȃ��̂��ި����ײ��ް�Ő���A���߂Ď��t������

�����܂����B

�@

�����Ď��t�����̂��A����Ȋ����B

�@

�ω��̑O��ŁA�����ʐ^���B���Ă��Ȃ������̂ō������܂�킩��܂��A����ς�

�������肵�܂����B

�@

��������Ă̍�Ƃł������A�����Ɏ��Ȗ����̐��E�ł��B

�@

�@�@�@�@���@�ω��O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�ω���

�B

�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/15

23. �p���[�A�b�v�I

�@����܂ŁA�F�X����ݽ�A�������Ă��܂������A�ō���7�~km/h�i�v�Z��7500rpm�j

�ȏ�͉���Ă���܂���B

�r�C�ʂ��炵�Ă��傤���Ȃ��̂ł����A7�~km/h�܂ł̓��B���Ԃ𑁂��������B

�@

�Ղ�Benly50S�́A�ݼ�݂�12V�ݷ��p�̴ݼ�݂Ƃ������Ƃ͈ȑO�A�����܂����B

�ݷ���Benly50S�ł́A�ō��o�͂�1�n�͂��炢�Ⴂ�܂��B

�ݷ��p�̴ݼ�݂Ȃ̂ʼn��Ȃ��̂��H

�@

�ݷ��́A���ذŰ�A��������A��ð���ΰ��ނŋz�C�����炵�A�_�Ύ����������M��A

��װ���i���Ă���̂��H�H

�@

�������Ȃ���Benly50S�́A��ð���ΰ��ނ܂Ŋ��ɎЊO�i�ł��̂őΏۊO�B

�܂���װ�͏����ŁA���ނɌ����J���Ă܂��B

�@

�����Ŏc��́A�Ѽ��Ă�CDI�B

�@

�܂��ͶѼ��Ăׂ܂������A��������Ɠ������̂ł��邱�Ƃ������B

�@

�c��́ACDI�B

���܂�傫���e�����Ȃ��Ƃ͎v���܂����ABenly�ɂ��Ă�����̂��m�F����ƁA

Benly50S�p��CDI�ł����B

�@

�܂�ݼ�݂̂��ݷ��p�ŁA�d���n�͂��ׂ�Benly50S-------�B

�܂��A�ԑ̻��ނ��Ⴄ�̂ŁA�ݷ��̔z�����g���킯�ɂ��s�����ABenly50S�̔z����

�g�������߂Ǝv���܂��B

�@

���āA�ǂ����悤���ȁB

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/11

22. �y�ʉ��I

�@�@�Ђ��ȋx�݂̓��A�܂��܂�����Ă��܂��܂����B

Benly50S�����Ă���ƁA���̪��ް���傫�����B

ر�����Ă��A�[�������肷���āA�ǂ����d�����Ȋ��������܂��B

�@

���ڰ���܂łƂ͌����܂��A��͂茩���ڂ̌y�����ق����B

�@

�Ȃ̂ŁA���܂����B

�܂�������̪��ް�̽�щ��B

�镝�́A��̔@�����������B

�@

�܂��́A�K���ɉ��M�Őؒfײ݂������܂��B

�����ă�3�����ق�ײ݂ɍ��킹�Č������B

�����Ă��̌��Ƀ�6�����ق�ʂ��A�����m���q����悤�ɂ��邱�ƂŐؒf���悤�ƁB

�@

�������A������d�����ق��g���Ƃ͂����A���\�̌������ŁA�ʒu������������

�Ȃ��Ă��܂��A�����m���q��������q����Ȃ�������B

���ǁAƯ�߰�Őؒf�B

���̂��ƁA���ߏ����f���ڂ݂��A�ި�����ް�ŁA���`�B

�Б������ł����A���ɂ����Ӱ�ށB

�@

�����Е��́A�ި�����ް�ŁA�ŏ�������ؒf�A���`�B

(�����Ƃ������̂ق��������ł��B�ި�����ް���I�I�j

�@

�����O�Ɖ�����͂���Ȋ����B

�@

�@ �@���@

�@���@

�@

���\�y�������ɂȂ�܂����B

�������A���Ƃ���Benly50S������̪��ް�́A�[����Ɍ��\β�قƂ̸ر�ݽ���傫���A

̪��ް���щ�����ƁA̪��ް�����������Ȃ�܂��B

�i�ʐ^�͏ォ��B���Ă�̂Ŗڗ����Ȃ��j

20�������x�ł����A̪��ް��������K�v������悤�ł��B

�@

̪��ްڽ�i����j�ł���Ă݂�����ȁB

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/9

21. ���傱���傱�ƁB

�@�@���IҰ�����t���A�C���悭���čō������ݼނ��s���Ă���ƁA6000����������オ

���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@

�z���W���������܂������A���Ȃ��B

�@

��[�B������B

�@

��̔@���A

�@�@�@��������|���B�@���ɖ��Ȃ��B

�@�A�@�����ߊm�F-------��肠��B

�@

����ނ��A�����߂���ۂ���ƊO��܂����B

�܂��A����ߑ��̺��ނɍ������ޒ[�q���A�ΐF�B

�@

�����ɻ����߰�߰�Ŗ����A�O�̂��߂ɺ��ނ̐�[����A����߂����t���܂����B

�@

����Ɓ@--�Ȃ��Ă��Ɩ�����Ԃ�����8000���������悤�ɂȂ�܂����B���IҰ���ł����B

�@

����ϓ_�Όn�͑厖�ł��I�I

�@

���Ɖɂ������̂ŁABenly50S�̶��тňȑO����ر�̻���ڰсH������Ă݂܂����B

Benly50S�́A�ڰѕ��ւ̎x���ɂȂ��ڰт�����܂���

����̪��ް���ڰт̊Ԃɏo����O�p�̌��ԁ@�u���̎O�p�n�сv�����邵�B

�����炻�����ڰт��ۂ����̂�t������ǂ����ȂƁB

�@

�ڰэނ́A���h�������Ȃ̂ŁA��Ђ̃�13���߲�߁B

�߲�߂��A���[��@���Ēׂ��A���Ă̌����J���Ċ����B

�@

�F�͍��̏�Ԃ��ƍ��B�@������ر̪��ް���͂������肵���ꍇ��--------�Ƃ������ƂŁA

ð�߂�\���Ă܂��͍��ɁB

�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Ȋ����ł��B�@

�@

Benly50S�̼���ڰѕ��ɂ́A�E��3�ӏ��A��2�ӏ���M6�˂���������܂��B

CD50�ł́A�T�C�h��ް�̎��t�����Ă��ȂȂ̂ł��傤���A���̌���̪��ް�̎��t��

���Ă��q���܂����B

���t���Ă͌��܂������A�ޯ��ް��ڰт̑����ɕ����Ă܂��B�@

�P�Ȃ�ð�ɂ���-------�@�B

�����Ƒ�������Ηǂ������B�@��20�ȏ�ł��ǂ����������B�@�@���ȁB

�@

�ł����ꂩ��A��ٷ����ݸ�t������A�F�X���Ƃ��ɖ��ɗ����̂ƐM���Ă܂��I�I�I

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/4

20. �^�R�I���[�^�[�B

�@�@����Ƃ̂��ƂŁA��Ұ������B

�@

�ݼ�݂�F�X�M�鎞�ɁA����ς���Ұ��������ƕ֗��ł��B

�ʂ�50���������ق̐��x�͕K�v�Ȃ��A������èݸނ�ς����Ƃ��̕ω������邽�߁B

���Ǒ��ΓI�ȕω��A��]�����オ���������������������邽�߁B

�@

�G�������ȯĂŒT���܂���܂����B

�����@�B�����ق����Ɍ��܂��Ă܂����AҰ���ޱ����Ұ����2���~���炢�B

�Ȃ̂œd�C���̈�Ԉ������ؐ���Ұ�����w���B�@

2980�~�@�@12�u�p��13000�������܂ŕ\���B

�@

�{�������������܂����B

�@

Ұ��������ƁA�C�����ύX�̽����͖����B

�܂��A���ؐ��Ƃ͂����A4Mini���X�Ŕ����Ă����̂œ��R4�����P�C���p���낤�ƁB

�@

�܂���Ұ���̏Ɩ��pײāB

����́A��߰��Ұ����ײēd�����Đڑ��B

�ł�����ނ́A�������{�ł͏��Ȃ��S�̂����łł����������߂̂��́B

�@

��������Ұ���d���B

�@��Ұ���ɂ́A+�A-�@�ɉ�������ٽ���E�����ށ@���v3�{����܂��B

�@+�@-�@�́A��Ұ���̐j�������߂̂��̂ł��B

�@+��-�ͱ���ذ���番��B

�@

�ƁA�����܂ł͂Ƃ��Ă������B

�@

�Ō����ٽ�i��]���j���E�����ނ́A���Ư��ݺ�ق́@+�@�Ɍq���Ƃ̂��ƁB

�ŁA���́@+�@�ɺ��ނ����ڑ����Aܸܸ�̴ݼ�ݽ��āB

�@

�ƁE���E��E���I�I�I�I

�Ȃ�Ɖ�]���������ݸނ�4500�������|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����A����]����4�{���炢�B

�ȁ[��ł��ȁ[�B�i���ؐ��ł��A�Q�Ă��|�|�|�j

�@

�����Ƃ��čl������̂́A

�@�@�@�Ȃ�ɲ�ނ��E���Ă���B

�@�A�@����i�������A�����������j�@

�@

�@ɲ�ނ��E��Ȃ����߂ɱ���ذ���� �{-�@�d����������̂ł����A�m�F�̂���

�@�ޯ�ذ���璼�Ł@+�@-�@������Ă݂Ă����ʕς�炸�B

�@��ނ͒�R����B

�@

�A���ق�P��ƴݼ�݂̉�]�̏㏸�ƂƂ��ɁA�j���オ��܂��B

�i����������10000������---����͂���Ŗʔ��������|�|�|�j

�Ȃ̂ŁA�{�̂̾�èݸނ����������H�@���ʌ����H

�@

�d�C����Ұ���ɂ́A�_�̕��@�ƁA�C�����ɂ���Ď�ނ������;�èݸނ��ς��܂��B

4�����̒P�C���́@���k�������c�����|�C���z�C�@�̍H����

�@

�@�@�O�x�@�@�@180�x�@�@ �@360�x�@�@�@ 540�x�@�@�@0�x�@ �@180�x�@ �@360�x�@�@ 540�x

�@�@���@�@�@�@�@ -�@�@�@�@�@�i�_�j�@�@�@�@�@�]�@�@�@�@�@���@ �@ �@-�@�@�@�@�@�i�_�j �@�@�@-

�@

����Ȋ����ł����A��ݸ���āi�ɕt��β�فj���߯����ߕ���1�B

���ꂪ�ݻ���1��]�Ɉ��ڋ߂��邱�Ƃœ_�Ύ��������m���Ă���̂ŁA0�x��360�x��

�_�Ύ��������m���܂��B

�������Ȃ��甚�������m���āA�u���̏㎀�_�͈��x�݁I�v�������ȉ�H�͂���܂���B

���̌��ʁA0�x��360�x�i�|�C�I�����j��2��_���Ă܂��B

���ɖ��Ȃ��̂ŁB

�@

���ꂪ�Ѽ��Ă���_�Ύ�����������߂��ƁA��ݸ���Ăɑ��ĶѼ��Ă�1/2�̉�]��

�Ȃ��Ă���̂ŁA�ق�Ƃɓ_���K�v�Ȉ��k�I�����ł̂ݓ_���܂��B

�i�ł�720�x��360�x�Œ�������̂ŁA�����Ȓ�����������j

�@

�����[���B

�@

����̒�����Ұ���́A�������ݸނ�3�{�߂��������Ă��܂��B

4st�P�C����Benly50S�́A��ݸ1��]����ٽ�M��1��B

��ٽ�M����3�{���Ă���킯�ł����A����Ȍv�Z��K�v�Ƃ���ݼ�݂�------�Ȃ��͂��B

�@-------�@�p�r�s���ł��B

�@

�Ƃ������Ƃŕ������o��B

�@

�������AҰ���į���ݸނ́A��҂��Ă���A���傤���Ȃ��̂ŁA��҂�ϲŽ��ײ�ް��

����т���ыN�����ĕ����J�n�B

�@

�ƁE���E��E���I�I

���������̂Ƃ���ŁA��ײ�ް�ɗ͂�����߂��AҰ���̶�������Ă��܂��܂����B

�@

�@�@�@���[�Q�����B

�@

�߂����ɕ������A����������Ɓ@�|�|�|�|�|�|�|�|�@����܂����B

�@

��]�\�������p�̖��i�K����ح�сB

�@

�ݼ�݂��|���A��ح�т�ϲŽ��ײ�ް�Œ�������Ɖ�]���������Ă����܂��B

Benly50S�̱����ݸނ͂�������1500�������ʂ��낤�Ə���Ȏv�����݂Œ��������B

���ǁA��ԍ�����]��������Ԃŏo�ׂ���Ă����悤�ł��B

���������B�@�ǂ�ȎԎ�ɂ��g���܂���B

�@

�@�ق�ƂɁ@�u���I�@Ұ���v

�@

�܂���ٽ�p�̺��ނ́A��ق�+�Ɍq�������A����َ�������ĂɌq�������A��]���A

���������͓����B

�H�H�H�H�ł����AҰ���ð�̎��t���{���g����ٽ�p�̺��ނ��q���܂����B

�i���ނ��Z���ėǁB�j

�@

���āA���ꂽ���̏C�����ǂ����邩�B

���͖����Ȃ̂ŁA���U��ΰѾ����ɍs���A���ٔ��w���B

���̌a�ɍ��킹�Đؒf�i�ƌ����Ă��AƯ�߰�ŏ������܂�܂����j�AԽō��A

���Ƃ��̍ق𐮂��܂��B

�@

�����āA���ق��͂ߍ��ݶ�҂𐔉ӏ��s���A���Ƃ���ư�ð�߂Ŋ����܂����B

������Ȋ����B

�������ݸށi1500�������H�H�j �@�@�@�@�@�@ ���������������Ƃ�

�@

�ŁA�����m�F�B

�@

��Ԍa����1���A2���A̧��ٌ�������l�����Čv�Z����ƁABenly50S�̍��̎d�l�ł�

4���@40km/h�̂Ƃ���4300�������ɂȂ�܂��B

���ā|�|�|�|�B�@

�Ȃ��40km/h��4400�������I�I

Ұ���̌덷����������̂ŁA�Ђ����ڂɌ��Ă�1�����x�̌덷�͂���̂ł͂Ȃ�����

�v���܂����A����+���ȉ�����Ұ��ł��B����Ȃ���ł��傤�B

�@

�ݼ�݉�]�𑊑ΓI�Ɍ���Ƃ��������̖ړI�͒B���ł������ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/3

19. YSS ر���B

�@�@ر����̐��������������������Aر�̍Ō�̎d���A���܂̻���ݼ�����B

�@

����ݼ�݂Ƃ����@���ݽށAWP�AQuantum�|�|�|�|�|�F�X�B

�ł��A�܂����ꂼ�ꂪ�A�Ƃ��Ă������B

�����i���\�j�����߂邽�߁A�ļ�ق��ʏ�̏����i�ɔ�ׂĊȈՓI�ŁA1�`2�N��

���ްΰق��Ȃ��Ɛ��\�͈ێ��ł��܂���B(��ڰ�����߰�������j

����ɂ����̵��ްΰق́A����߂ɔC�������Ȃ��̂ŁA�����ł��B

�܊p�A�������̂��Ă��A���ްΰق��邨�����Ȃ�������A���\�͂����ɏ����i

�ȉ��ɂȂ����Ⴂ�܂��B

�@

���������Ȃ��B

�@

�Ȃ̂ŵ�Ű�̏������ł��Ȃ�A�c�����������Ƃe�y�q400�q�q�r�o���ȁB�@

�m����������Benly50S�͐��\���ϋv�����d�����܂��B

�@

�ŁABenly50S�p��ر���́A���Ɍ��߂Ă��܂��B

�@

YSS�@RD220-340P�@TOP UP340�ł��B�i���b�L�@5000�~��ł��j

������Top��Bottom�̌��Ԃ�330�����B

10�����オ��ɂȂ�܂����A1G�ł����۰�ނŒ������܂��B

�@

YSS�́A�����m�����ނ̉�ЁB

�ŋ߁Aڰ��ւ̎Q��������Ă���A����ݼ��Ұ���̋Z�p�҂����������ĊJ����

���Ă���Ƃ��A���Ă��Ȃ��Ƃ��B

YSS�́A�m�荇���ł��t���Ă���l�͂��Ȃ��̂ł����A�ŋߌ��\����Ă���炵���A

Ninja�p������悤�ł��B

����A�ǂ����Ninja�ł��|�|�Ȃ�čl���āA�܂����ײ�قƂ������Ƃ�WebShop��

�w�����A�{�����t���B

�@

�@

�����J���Č���ƁATop��Bottom�̎��t�����a����10�B

Benly50S��Top�̂݃�12�Ȃ̂ŁA�t���̓��a��12�̶װ�Ɏ��ւ��Ȃ��Ƃ����܂���B

�@

�ŁA�܂��͓��a��10�̶װ���O���A

����ǂ�����Ă͂����̂��ȁ[�Ǝv���āA�l���܂��������10�̖_��˂�����ŏ���

��ظ����Ƃ͂���܂����B�i������Ɣ��q�����B�j

WD40�𐁂��ē��a��12�ɓ���ւ��B

�@

�������t�������m�F�B

�@

�����������͔ėp�̂��߁A���̎��t�����̒����i���t�����j���Z�߂ɂł��Ă��܂��B

�Ă̒�A�������́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�����@�@�@20�����@�@�@�@24�����@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@YSS�@�@�@21�����@�@�@�@20����

�@

�Ȃ̂ʼn�����β�ّ���2������ܯ�������Ď��t�������B

�@

���ʁA����Ȋ����ł��B

�@

�@���@

�@���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@������

�@

�@

�@�@�@�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�i������ƁA���ڂ̊��������܂����A���Ȏ咣�����イ���ƂŁj

�@

0G�ł́A��Ԃ�̪��ް�̌��Ԃ��L�����Ă��܂����A1G�Œ��x�ǂ��Ȃ�܂��B

�@

����Č���ƁA�т����范�ρI�I

�@

��Ԃ̕ω��́Aر���̓����ł͂Ȃ�ر�S�̂̍�������������ƁB

����܂łͽ�߰�ނ������Ķ��ނɓ���ƁA�u��Ƭ��Ƭ�v�@����銴���ł������A�������

�@�u��ƭ�v�@�ʂň��S���ċȂ���܂��B

���S�n�౽̧�Ă̌p���ڂ��̓ʉ��ł����܂����A6�~km/h�ȏ�ł����肵�Ă��܂��B

�@

���ʑ�ł��B

�@

�����̻���ݼ�݂́ABenly50S�iS�ͽ�߰ƌ����Ӗ��̂悤�ł��ˁj��搂��Ă��銄�ɂ�

����ݸށA����߰���ɗe�ʕs���Ł@�u���܁v�B

5�~km/h���o���ƁA�����t���ė���Ȃ��Ȃ�܂��B

�i�u30km/h�ȏ�o���Ȃ��������v�Ȃ�Č��������ȓ˂����݊��فB�j

�@

Benly50S�ɏ���Ă���F����͖w�ǂ�5�~km/h�ȏオ�����̂͂��B

�Ȃ�A�ݼ�ݘM������A�܂����ł��B

���ẮA��ٔS�x�Ƶ�ٗʂŒ����Aر�͌�����Benly50S���ς��܂��B

�i����ł��S���łU�O�O�O�~���炢�B�j

�@

�@

���炭���悵����A��Ű�i75�����j�́A����ݸނ����۰�ނ�5�i�̿�đ�����3�i�ځB

���t�@�Ղ́A55�����Ȃ̂ſ�đ�����2�i�ڂł��B�i1�i�ڂł����������j

�قڏ��S�҂̌Ղł��A���̕ω�������炵���A�u��߰�ޏo���Ă��|���Ȃ��v�ł��ƁB

(��߰�ޏo�����߂���Ȃ����I���Ė����H�j

�@

YSSر���̐��\�́ABenly50S�ɂ͏[���̂悤�ł��B

�@

���Ƃ́A�ǂ��܂őϋv���i����ݼ�ݐ��\�A�h�K�A��٘R��@etc�j�����邩�ł��ˁB

�@

�@

���j��Ű���w����������ݼ�݂ɂ́A���۰�ޒ����p��������t�����Ă܂���ł����B

�@�@�ł��AΰѾ������Ŕ����Ă܂��̂ŁA������ق̌a���m�F���čw�����Ă��������B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/27

18. ر����@�M��܂� #2

�@ر��̪��ް�́A��͂菭���������������āA���ް���[�ōēx�����Őؒf�B

�܂��A����Ȃ��Ȓ��x�ɂȂ�܂������A���x�����đ���̪��ް�̑傫�����~�B

���傤���Ȃ��̂œD�������ڱ������������ł��������ؒf�B

�p���ި�����ް�ł��ア�[��~���E

�@

�ŁA����Ȋ����ł��B

�@

�@

���@ر���X�ɶ�ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���ł����Ă��B

�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@

�@

ر���Ƃ��́A��ر���͂����Ă������ߋC�Â��܂���ł������A��ر������ƁA

�����Z�������ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�ݸ�ق��ۂ�������Ă����t����A����������Ƃ͌��h���ǂ��Ȃ邩������܂��A

����Ȃ̂��ǂ����ȂƁB�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/14

17. ر����@�M��܂�

�@ر����́Að����߂��������A�����������肳�����̂ł����A���̕�ر̪��ް��

���炭����������悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@

���傤���Ȃ��̂ŁA�K���ɉ��H���܂����B

W.W�U���R�̵����݂����Ȃ���̪��ް�ł܂��ǂ������̂ł����A��͂肱��

̪��ް�ɂ́A��Ԃ��ؚ������Ă�����Ʊ����ݽ�ł��B

�܂��ABenly50S��̪��ް�́A�����т����Ƃ�����Ԃ����S�ɶ�ް����悤��R��������

�Ȃ��Ă��āA����ނ������Ă���Ƃ��́A��Ԃ̏㕔��̪��ް����Ԃ̌��Ԃ��O������

�悤�Ɍ����܂��B

���ꂪ�@���\�@�Ԕ����Ȋ����Ł@�Ձ@�̋C�ɓ���Ȃ��Ƃ���B

�@

�����ŎO�����Ɍ����Ȃ��悤��̪��ް��ر�����������ި�����ް�Ő���A�p��

�₷��ł��[�����[���B

���ʂ���B

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@

��[�́A�����p���ۂ�������ǂ��Ȃ邩�ȁ[�Ǝv���Ă���Ă݂܂������A��͂��Y���

R��t�������������悤�ł��B

�@

�����Ȃ�ƁA����̪��ް���C�ɂȂ�Ƃ���ł����A����̪��ް�͒Z������Ɣ@����

�J�̓���������Ԃ̐����˂������܂��B

�@

�܂��A�l�q�����Ȃ���A����������čs���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/14

16. ������o���K�̎K���

�@

�@����ȯĂŕK�v��Ҳݷ���Ă��ݸ����߂F�B

����ƁA�ݸ����߂́A�ݷ����A���ׂ����p�̂��̂�500�~��2�·��t�Ŕ����Ă܂����B

���̼���߂ɂ́A�ޯ��װ�����E��500�~�Ŕ����Ă���A���킹�čw���B

�������AҲݷ���ẮA��͂菃�������S�B

�@

�Ƃ������ƂŁA����߂ɏ����i�𒍕��B

�@

������2����B

�@

�͂��܂����B

�ݸ����߂͂��̂��邭���鷰��ް�����ް�ł���ȊO�͂�����̍��B

�@

�ݸ�Ɏ��t���Ă݂܂��������Ȃ��|�|�|�|�|�|�|�|�|��������܂����B

�@

�ǂ����ݸ����߂̎��t���p�x���ݷ���Benly50S�ł�90���Ⴄ�炵���A����ް��

���������Ă��܂��܂��B

�@

�Ղɂ��̂��Ƃ�b���ƁA�u������v���ƁB

�܁A�����Ȃ����C���Ȃ��̂ł܂��������B

�@

���t���Ă݂܂������A�܂��܂��B

�����A������500�~�̷���߁B

�����ł�����݂��R��Ă��܂��B

�@

���傤���Ȃ��̂ŁA�����̔j������߂��缰ٺ�т����O���ė��p�B

��݂̘R��͌���܂����B

�@

Ҳݷ��́A�������ɏ����A�������Ȃ����t�������B

�@

���̌�ɂ������̂ŁA����܂Ō��Ă������d���ٓ���ð����߂̌y�ʉ������{�B

�@

ð����߂�DS2�֊قōw�����A�ð�͎莝����1.5������ДŐ���B

�ؼ��ق�ð����߂́A���ݗp���Ƃ������炢�傫���A��ï�Ƃ��������ł����A

����ł���Ə����y�������܂��B

�@

�܂��ڰт�ر̪��ް�̊Ԃ̋�Ԃ߂Ă�����Д��O���܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/09

15. �g����o���K

�@���с[��|�|�|�|�|�|�ł��B

�@

�{���A�v���Ԃ�ɒ��t�@�Ղ�Benly50S�Œփ��C�������쁨�������A���200����°�ݸނ�

�o�������̂ł����A����������ƂŋA��Ƃ����Ƃ��ɁA�����Ȃ����Ƃ������I�I�B

���Ƃ����Ă��Ƃ̌��ł͂Ȃ��ABenly50S�̌��B

�@

�����ł��BBenly50S��Ҳݷ��́AON�ł������Ă��܂���ԂŁA���߂Ɍ������悤�Ǝv����

�����̂ł����Z�����Ɋ����Ă��̂܂܂ł����B

�@

�����A�ǂ����̷ެ��߂ŷ��������Ă��܂����̂��Ǝv���܂��B

�����ɷ����g�����L���̂������Ƃ܂Ŗ߂�A���ꂩ�緰��{���Ȃ���^�]���܂�����

�����炸�B

�@

�A��āA�u���Ăǂ��������̂��B�v

�@

��߱��������Ή��̖����Ȃ������̂ł����A�Ղ̵����������A����1����

�t���Ă��܂���ł����B

�ʏ�Ȃ璼���ɽ�߱���삷��̂ł����A����͂Ȃ����Y��Ă܂����B

����B

�@

�Ƃ͂����A��邱�Ƃ͌��܂��Ă��āu�����v�B

�@

���ŋ��p���Ă���̂́A�ݸ����߁A��ү����ް�A�ñ�ݸ�ۯ��B

�@

�Ղɂ́A��үĂ͵������~�肽��K����Ŏ��Ăƌ����Ă���A�X�ɽñ�ݸ�ۯ���

�S���ƌ����ėǂ�������h�~�ɂ͖��ɗ����܂���B�i���x������Ȃ��j

�Ƃ������Ƃ���ү����ް�ƽñ�ݸ�ۯ��́A�͂����Ă��܂���OK�ł��B

�@

����2�{�ɂȂ�܂����AҲݷ�����������\�肾�����̂ŁA���Ȃ��B(�Ղ��[���ς݁j

�Ƃ������ƂŁAҲݽ������ݸ����ߌ����ōs�����Ƃɂ��܂��B�i�͂����Α����̌y�ʉ��j

�@

�������A�����ݸ����߁B

�����Ȃ����ƁA���������j��̂݁B

�@

���i��ׂ�ƁA������

�@�@Ҳݽ����i���t�j�@2310�~

�@�@�ݸ����߁i���t�j 3997�~

���v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 6307�~

�@

��������߂��O��Ȃ�������ݸ���������ꍇ�A����߂݂̂ŗǂ��͂��̏o��A

����ߕt���̶���ݸ8000�~�߂��ɒ��ˏオ��܂��B

---��ɔ����Ȃ���A-----

�@

�T�d���ݸ����߂�ϲŽ��ײ�ް����ϰ�ŏ������j�Ă����܂��A

�@

30���قǂ����āA���Ƃ�����߂̔j��ɐ����B����߂��O��܂����B

����ŁAҲݽ����i���t�j���ݸ����߁i���t�j �݂̂ł����܂��B

�@

�����A���i�𒍕�����A�Ηj���ɂ͓���ł���͂��B

�@

�������@�u�����Ȃ������̂͵�Ű�v�ł��̂ŁA�����́A��Ű����------�B

�|�|�|�@�������ł��B�i��B�فj�|�|�|�|

�@

�����°�ݸނ̋��P�B

�@

�@�@�s��́A�݂����璼���ɒ����Ă����܂��傤�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/9/29

14. �܂��܂��������� #3

�@��O�e�B

���̨װ����߂�����܂��߶�߶�d�l�ɕύX�B

�@

�����O�́A�P�镔������������邩�S�z�ɂȂ邭�炢�\�ʂ������ނł����B

��������߶�߶�߂���̂���_�ł����A�܂�OK�ł��B

�@

���́A���ް�̎��t�����Č����B

�悭�A���ް�ɒ��F��������t�����Ă̏����牺�Ɍ������Ē����Ă��鵰��

������܂���ˁB

����͗��^�����������ް�ƈꏏ�ɂ��炤���Ă�ůĂ��K�тāA���̎K�����ް��

����Ē��F�ɂȂ�����������̂ł��B

�@

�����ŁA���ڽ��۰�ޯ�ܯ����@�{�@���ڽ���ā@�����ް�ێ��B

�܂��܂��ł���B

�܂��A���ް���K�т�ΈӖ�������ł����B

�@

�@

��������---�ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/22

13. �܂��܂��������� #2

�@��ײ���۹�Ă̌����ŁA��߰�ނ��m�ۂł��A�܂��܂��������¶��т��Ă܂��B

�@

���r�C�ʎԂ́A�ݼ�݉��x�A�C��Ȃű����ݸނ����肵�ɂ����X��������A���̓s�x

�����ݸނ��������Ȃ�܂��B

�Ƃ��낪�A�o�b20�̱���ٽ�ح��́AϲŽ��ײ�ް�ʼn����߁B

���̂��߁A�����ݸޒ������ʓ|�ł��B

�@

�����ŁAC.F.Posh�̱����ݸޱ�ެ�Ľ�ح����w���B�i1000�~������ƁB�j

������ح����O���Ē��̽���ݸނ����̂܂g���Č������邾���B

�����ڂ͂���Ȃ�ł����A��͂肢�ł���ݸނ������ł���͈̂��S�B

�@

�@������ٽ�ح������B�@

�@������ٽ�ح������B�@

�@

�����C�ɂȂ����Ƃ���ŁA�C�ɂȂ��Ă������ނ����ݱ�ެ����ڰĂ������B

�w��������K���炯�ŁA�Ȃ�Ƃ������������Ǝv���Ă��܂������A����߂̂��̂�

2��2000�~�ȏ�B�@�@�����B

�����ŁA��������ڰĂ���肵�A���������B

������ڰẮA���Ė����ł����Б��P�Q�O�~�B�@������ү����Ă���܂��B

�Ƃ��낪�A��ڰĂ��Y��ɂȂ�ƁA���߂Ă���ůāi�ʐ^�̔��Α��j�̎K���ڗ����Ă��܂�

�܂����|�|�|�|�B

�@

���ƁA��߰��̎K�����ꏏ�ɂ��܂����B

(�����̒���ƂɂȂ肻���ł��B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/21

12. �܂��܂��������� #1

�@�@����3�A�x�A�܂��͎ԌɁi���������H�j���̫�тł��B

���̉�������A�����䖝�ł��Ȃ���ԁB

�Q�~4�̖؍ނ��w�����A���̓���ւ��ł��B

�@

1���ŏI���͂��������̂��A��͂���N�g�ɂ͏��Ă��A�Ȃ�₩�����^�o�R��

�z���Ă鎞�Ԃ��������āA����2���|���Ċ����B

�����āA�d�x�̍��ɂƂ̐킢�ɓ˓��B

�@

�o���オ���������́A�O���͐̂̂܂܁B�@

���g�͂Ƃ����Ƃ�͂�̂̂܂܂ł��B

�@

�܂��ADucati��Ninja�̏����ł�����B

�@

������3���ځB

Benly50S�̉����ł��B

�@������A���ɂ����܂����܂��̍�Ƃł��B

�@

�ŏ��ɂ�����̂́A̭��ײ݂ւ�̨������t���B

KIJIMA��̨����������āA���t�����s���܂��B

�@

���ʉ��������A�������������ł��B

�����F��̭��̨����A�����܂��H

�@

�������������A���ǻ���ް�́A�ڰт���Ԃ̌��Ԃ߂����Ƃż��ް�ł����ݽ��

�����Ȃ����̂ō��ɓh��Ȃ����܂����B

�����A�^�����ł͖��C�Ȃ��̂ŁA���ނ̳�ݸ�ϰ��𗼑�������B

�@

����Ȋ����ł��B

�����ꂪ�A�����Ȃ�����

�����ꂪ�A�����Ȃ�����

�@

���ƁA��ײ�ޱ�����݂�15T����16T�������Ă݂܂����B

�����ݑ���F�X�M����O�ɁA��ײ�ނ̎������Œ肵�悤�Ǝv���A���肬�萡�@��16T��I��

�i17T������܂����A�����������繰��ɓ����肻���������̂Łj

���̌��ʁA

�@�@�@ɰ�ف@ F13-R42�@���@3.23

�@�@�@�w�����@F15-R41�@���@2.73

�@�@�@����@�@ F16-R41�@���@2.56

����܂łɑ���6.7�������Aɰ�ٔ��23�������ł����A7�~����/��(7500rpm)

�������y�ɏo��悤�ɂȂ�܂����B(8�~km/h�͖����j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/16

11. ���������

�@�ՂƐe�q�̉�b���ABenly50S���݂̘b�ɂȂ�܂����B

�՞H���A�uر��Ԃ��ڰт̌��Ԃ��傫�����v�@�ł��ƁB

�@

�m����Benly50S�́A�ޯ��ް��ڰтŁA���h��ر̪��ް�Ƃ̊ԂɁA�u���̎O�p�n�сv

������܂��B

�@

�����Ă݂�Ίm���ɁA���ꂪ���邨�����Ŏ�����������܂��B

�@

�����ŁA��Ű�l���܂����B

�@

�����ꂻ���ɂ͑�����ٷ���ݸ����������̂ł����A���̊ԂȂ�Ƃ��Ƃ�B����

���Ȃ��Ⴂ���܂���B

�@

�ŁA���ʱ�Д@����0.5�����@�ŏƂ�B������邱�ƂɁB

�@

�܂����ڰт̌E�݂�R�ɍ��킹������ްقœK���Ɍ`�����߁A��Д��������B

���������́A�����h�~�̂��߂ɂ₷����߰�߰�|�����܂��B

�@

�ق���ڰтɎ��t���B

(Benly50S�͌��\�ڰтɃl�W���������Ă���̂ŊȒP�B�j

�@

���t����Ƃ���Ȋ����B

�@

�ȁ[�A���R�����悤�ȵ������ۂ��Ȃ����Ⴂ�܂����B

�i̪��ް�̍Ō�̔��肪�A�R����үĂ��ۂ��j�B

�܂��A�\�z�ɔ����ďd�����ȕ��͋C�ɂȂ�܂����B

�@

���ꂩ��A�������y�������o���悤�ɂ��Ă݂܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/8

10. ���������`���

�@�܂��́A���h���H���̖����|���B

Benly50S�́A���Ⴋ���Ⴋ���̂��̑��̵����Ƃ͈قȂ�A���ڽ�iȲ���ށH�j�ŁA

�ݼ�ݔ����o���ł��B

�Ƃɂ����������ƂɁB

�^�J��ܲ���łЂ��ȋx���A�ݼ�݁A�~�b�V�������---�Ƃɂ��������|���܂����B

���̌��ʂ��A����B

�����ꂪ�����Ȃ�����

�����ꂪ�����Ȃ�����

�@

���Ď��ł��B

���͂���Benly50S�A�����ʒu���Ʒ����т��ï�߂ɒu�������ז�����̂ŁA���t��

�p�x����ɐQ�����Ă܂����B

�ł�-----�B�@

�����ڏd���ł��B

�Ȃ��Ȃ��̏������Łi�Ղ́A������������Ɏg���܂�------�jSIFT UP���̕������B

�����ʼn|�����߶�߶���߂ɕύX�B

�������ƁA�����悹��ʒu������܂łƂ͈Ⴄ�O���ɂȂ�̂ň�a��������܂������A

�Ղ��@�u���v�v�Ƃ̂��ƁB

���łɴݼ�݉E���������|���܂����B

�@

�@����|���邾���̂��̌��h���H���ł͂���܂����A��͂��߲�ĂɂȂ镔�i�́A�K�v�B

�@

�@�Ղ���A�������������悤���Ȃ��`�B

�@

���̂��ƁAͯ��ײČ����̔z�������B

�܂���ײĂ̌�̔z�����ނ��܂Ƃ߂��߰�����邽�߂ɱ�Д�ײĂ��O����50����

�قǏo��ð��B

�z�����̂ͱ�ЂŶ�ް������Ď��t���܂����B

�Ƃ���ŁA����Benly50S,�w�����̎ʐ^�ɂ���悤�ɁA��Ű����ނ����\�K�тĂ܂����B

���ɽ�т̱��ް�̐^���̕����́Aү���ʂ�z���n�������ɂȂ��Ă܂����B

�@

���̕����́A��Ű����ނōł��Ȃ����͂��|���镔���ŁA���ɍ�ү��ł͋��x�܂�

�オ��Ȃ��̂ŁA�w������������̏��������Ă܂����B

�@

�������A��Ű����ނ̐V�i�ׂ�ƁA1�{��1���~-------�B

�����ŁA����2�����ԁA����ȯĂŒT���܂���A���x�̂������Â���ɓ���܂����B

�͂���̫���́A�Ȃ��Ȃ��̗Ǖi�ŁA�������͊����A���̕����ɂ͑���������

�K�͂���܂����A�C�ɂȂ�Ȃ����فB

���E�������肵�����Õi�B���x�ǁB

���E�������肵�����Õi�B���x�ǁB

�@

�����A̫����ق��������A�K�����ŵ�ق𒍓��B

���������ı�������ނ�h�����Ď��t���B

����ň��S���ď��܂��B

�@

���ł�����̪��ް���h���������Ă��镔�����������̂ŁA�ēh�����Ċ����B

�@

�@�\�����Ŏc��́A�ӂ�ӂ��ر���B

�����ڏd���́A���炭���������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/6

9. �����ڏd���H����

�@�@�fOver60km/h��ۼު�āf�����ǁA�����Ȃ��܂I���B

�@

�@�Ȃ̂ŁA�����ڏd���̕ύX���s���܂��B

�@

�@�܂��́A�Ԃ��ׯ�ܲ����فB

�@�������������邽�߂�ܲ�ׂ�ƌ��\�Ȓl�i�B

�@�ǁ[����[���ȁ[�B�i�ł����B��Ű�̋C�܂���H���j

�@

�@���ǁA����قɓd���p�̕ی�ΰ���t���Ċ����B

�@�܁A�����Ȃ�܂����B

�@

�@

�@�����āA�܂��߂ɋC�ɂȂ��Ă����A�������ܰ�ݸ����߁B

�@�Ղ����ɐ���A������ނ��グ�Ȃ��ŃM�A����ꂽ�u�ԴݽĂ��o�����Ă��܂��B

�@�ޱ������O�ɻ�����ނ��グ������̂ł����A�������o���Ȃ��̂����S�ҁB

�@���̲ݼ������߂����t���܂��B

�@

�@������ނ̽�������o�Ă��麰�ނ͍�/���ŁA�m���ɂ��̺��ނ��]���Ă܂����B

�@���̺��ނ�LED���߂́@+�@���q���@-�@�𱰽�����̂ł����A�_�������B

�@

�@�H�H�H�@

�@

�@�Ȃ��ȁ[�B�@�������Ă�̂��ȁ[�B

�@�w�������Ƃ��́A��тɕt���Ă��黲�����ܰ�ݸ����߂�ƭ�������߂Ɋ�������

�@�������Ƃ��l����ƁA��������������Ă�̂��ȁ[�B

�@�Ȃ�ĐF�X�l�����̂ł����B

�@

�@���Ǎ�/���̺��ނ��@-�@���ȁ[�Ǝv���āA��/���̺��ނ�LED�́@-�@��t���Č����Ƃ���

�@-----�������B

�@̪�پ�̂̍l���Ȃ̂��A���������Ă�ܰ�ݸނ��_����������l�ɂȂ��Ă�̂��ȁH

�@

�@�܂��������ł��B

�@

�@�ƌ������ƂŁA����̲ݼ���������ڰĂɂ�������������Aگ�ނ����߂�lj��B

�@���Ȃ݂ɃL�W�}��LED�ł����A����Ȋ����ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@گ�ނ�������ށA��ذ݁i������2�Ԗځj��ƭ���فB

�@گ�ނ͌��\�Ȕ��F�œ_�����Ă���̂ł����A��Ȃ̂Ŋ��ق��Ă��������B

�@

�@������A����������Ղ́A�@�u�����A���肪�ƁB�v�@�ł����B

�@���ꂾ�������I�I�B�@

�@

�@�܁A�������B

�@

�@�Ƃ���ŁA�Ղ�Benly50S�́AײĂ������߂ɕύX����Ă��܂��B

�@���̂��߁Aɰ�قłͽ�߰��Ұ���ƈꏏ�ɂȂ��Ă���ͯ��ײ�ʳ��ݸނ̒��̔z����ײ�

�@�̌�ŁA�ނ��o����ԂƂȂ��Ă��܂��B

�@

�@���̔z�����������肷�邽�߁AײĈʒu�������O�ɏo���AײČ�ɔz���ޯ����u��������

�@�ȁ[��Ďv���Ă��鍡�����̍��B

�@

�@���ƁAβ�قƽ�߰��̎K�ю����@�Ձ@�����܂����B

�@���\�K�тĂ��܂������A�^�J��ܲ���Ŗ������Ƃ���A�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B

�@ �@���@����Ȋ���

�@���@����Ȋ���

�@�i���[�����A����2�N��FJ1200�@�Ɓ@FZR400RR SP�@�Ɓ@Benly50S�B

�@�@�^�J�̖�������10�{�߂����������܂����B�|�|�|�|��J�j�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/6/17

8. �fOver6�~km/h��ۼު�āf

�@�@���[���ƁA�fOver6�~km/h��ۼު�āf(�����炻���Ȃ������m��܂���j

�@

�@�C�������u�n��̐��v��BGM�ɂ��Ă��ײ�قł��B

�@

�@Benly50S���ݷ��̴ݼ�݁iZ50JE�@12V�j���ڂ������̵����A������x������B

�@

�@�@��߯ẮAIN0.05�����AEX0.045�ŋK�i���B

�@�A��������͑|���ς݁B�i���q:�������ʁj

�@�B��װ�́A������������8�֊g��A�X�ɃӂW�̌���4�lj��B

�@�@�@�ቹ�����\�������r�C���B

�@�C���ذŰ�́A�z����R���Ȃ��B

�@�D��������́APC20�iҲ݁�95�A�߲ۯā�38�j�@

�@�E��Ԃ͏������ނ�MICHELIN�@M35�@�iF:1.7kgf/cm2�@R:2.0kgf/cm2�j

�@�F�_�Ύ����@ɰ��CDI

�@�GZ50JEɰ��ͯ��

�@�H���۹�Ắ@F:15-R:41�ō����^�BDrive+2T,Driven-1T

�@�ƂȂ��Ă���܂��B

�@

�@�����ŁA�r�C�ʂ��܂�����Ȃ��ƚ��������Ȃ��̂ŁAͯ�ނ��炵�܂��B

�@

�@�菇��

�@�@�@�@��װ���O���B

�@�@�A�@����������O��

�@�@�B�@ͯ��ް���O���B

�@�@�C�@�ѽ��۹�Ķ�ް�����āi�t������L�тĂ��钷�����āj���O���B

�@�@�D�@ͯ�ނƼ���ް�̒������Ă��O���B

�@�@�E�@�ѽ��۹�Ă��O���B

�@�@�F�@ͯ�ނ��O���B

�@�ȏ�ł��B

�@

�@����o�����߽�݂́A���\���܂݂�ŁA������ƔR�����Z���̂��Ȉʂł��B

�@

�@�ēx�t�̎菇�őg�ݏグ�A��װ���āAͯ��ް���Ă��������āA�Ō��ͯ�ނ�

�@���t���́A�ٸ������g���Ē��ߕt���B

�@

�@�܂��A��Ԃ��ō����_���Ł@F:2.3kgf/cm2�@R:2.5kgf/cm2�@�܂ŏグ�Ă݂܂��B

�@

�@�����āAýāB

�@

�@����Ă݂�ƁA�Ȃݼ�݂��y�������ʼn���Ă��܂��B

�@

�@�c�ɂ̒����ŁA4���ň�������ƁA�Ȃ��6�~����/h�܂ł̓��B�������Ȃ�A���̂܂�

�@7�~km/h��A�i��8000�������j�܂ŐL�т܂��B

�@

�@������Ԃ̴����������Ă���Ƃ͎v���܂����A�ݼ�݂��y������Ă��܂��B

�@

�@����������ͯ�����Ă��ɂ߂�Ƃ��A4�����Ă̒��܂�����A���ł����B

�@4�{�ŁA�������ݸ�������L�т��ׂ���������ĂŒ��߂Ă��܂��̂ŁA������������A

�@���ߕt���ٸ�̂���ŁA����ް�Aͯ�ނ��c��ł����̂����B

�@�������ݼ�݂ł��肪���ł����B

�@

�@�������Ȃ���A8000�������������Ȃ����Ƃɂ͕ς��Ȃ��A�����I�ȉ��P�͂Ȃ��B

�@�ł��AOver6�~km/h��ۼު�ẮA�������Ȃ��B������܂����B

�@

�@����ȏ�̍ō��������߂�ƁA�Ղ̖Ƌ��̓_�������������Ă�����Ȃ�����

�@�Ȃ̂ŁA���ꂩ��͑����A�O�ς�����ݸނɈڍs���܂��B

�@

�@�i�ݼ�݂́A100�����@4����ނ�\��B�@�ȁ[��Ă��ɂȂ邱�Ƃ��B�j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/6/3

7. �^�C������

�@�@�O��̊m�F�̌��ʁA�@

�@�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j�@���@��߯ĸر�ݽ�K����

�@�@�A�@��������l�܂�@���@�|��

�@�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j���@�������B

�@�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j���@�ɺ�O���B

�@�@�D�@�۰�n��Ҳn�������Ă��Ȃ��B�@���@�����E�����B

�@�@�E�@��Ԃ��������@

�@�@�@�@�@����F2.25-R2.50�ɑ���F��R��90/80�i�������3.50�H�B�j

�@�@�F�@�r�C�ʕύX�œ_�Ύ����������Ă��Ȃ�

�@�@�@�@�i�b���ۗ��j

�@�@�G�@ͯ�ށi����ތa�A�����ݸށj�A��װ���r�C�ʂƍ����Ă��Ȃ��B

�@�@�H�@���۹�Ă������d�l�ɂ���B

�ƌ������ƂŁA�E����Ԍ������{�B

�@

���́AMICHELIN��PILOT�@ACTIV�B

��������ԉ�����Ɋm�F����ƁA���ɖ{����͐��Y���~�ŁA�ɖ����Ƃ̂��ƁB

���[��B�@�Ȃ�Ί�{�ɖ߂���M35�B

�ʔ̂�2.25-17��2.50-17���w��(������5000�~���炢�ł����B�j

�@

�����Ė{����Ԍ����B

�@

�Ղ��A��`�킹�Ă̌�����Ƃł������A�Ȃ������Ԃ��O��80/90-17

�Ő��K�̻��ނɔ�ׂ��2�`3���ނł������߁A�Ȃ��Ȃ��ް�ނ������܂���B

�Ղ���Ԃɏ悹�ĉ��Ƃ��O���AM35�Ɍ����B

�����͋K���F:1.75kgf/cm2�@R:2.0kgf/cm2

�@

������A����Ă݂܂������A������MICHELIN�B�����ł��@�_�炩���A���������ł��B

�����A���т��������������p�̕E�͏����c�O�ł����B

�@

����ŁA�h�J�AFZR��PILOT�@POWER�Ɠ���MICHELIN�ɂȂ�܂����B

�@

�����čō����ײ�B

�@

�����[���B

���n�ł�6�~����/����Max�ŕς�炸�B

�@

��������ƁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/5/27

6. �p���[�A�b�v�I�I ����3�B

�@�@���̑O�̑����ł��B

�@�O��̊m�F�̌��ʁA�@

�@�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j

�@�@�A�@��������l�܂�@���@�|��

�@�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j���@�������B

�@�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j���@�ɺ�O���B