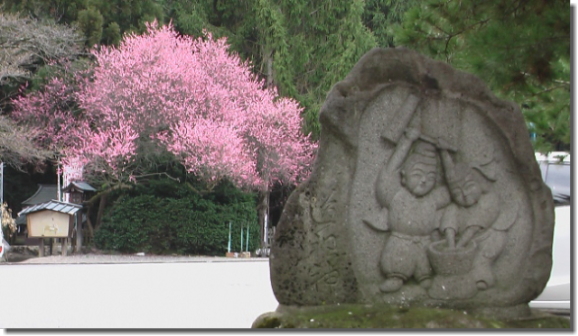

| 餅搗き道祖神と満開の紅梅 |

|

穂高神社北側の駐車場にある道祖神。

ちょうど紅梅がキレイに咲いていたので、

絵になると思い撮影してみた。

この道祖神の脇にある看板には、 |

餅搗き道祖神の由来

群馬県安中市東上秋間二軒茶屋に

餅を搗いている男女の双体石像がある。

寛政八年(1769)と銘があり、

部落では昔から道祖神として崇められてきた。

杵を男性、臼を女性に見立て、

男女の睦事を「餅搗き」とし、

夫婦円満の神として祀った。

道祖神に餅搗き像を思いついた

江戸時代の庶民感覚に感心する。

餅は祭りの供物として最も多く用いられ、

また、人生の吉凶禍福に 餅を搗いて供えられることは

極めて多い事である。

寄贈 穂高町有明 田川 博氏 |

とある。

田川さんが群馬の餅搗き道祖神を真似て、

レプリカを作ったものと思われる。

餅搗きをしている道祖神を初めて見た。

動きがあって、立体的で

躍動感があり、非常に面白い。

とても珍しい道祖神である。 |

|

| |

|

|