てーことで、え〜・・・。

下の写真を、ご覧の通りでございます。

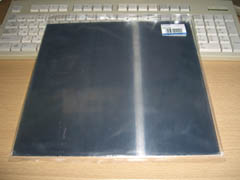

| ナイト2000の1/10ボディ |

|

|

| 専用ホイール (別売り) |

|

|

私が、製作開始から10年もタラタラやっていたら、2010年の頭頃、ナイト2000の模型を作らせたら右に出るものがいないアオシマ(株式会社青島文化教材社)が、先に1/10ボディを出してしまいました。

amazon.co.jpで購入できます。

◆ ナイト2000 RC用 1/10 ボディ

◆ 専用ホイール (現在売切れの模様)

あ〜先を越された。

まあ、私がその1の手順で作ってたら、あと10年あっても足りないだろうけど

(^_^;;

ということなので、素直にアオシマの精密なボディを使わせてもらうことにしました。

自作にかけた時間と金はすっかりムダに終わってしまいましたが 。・゚・(ノД`)・゚・。 |

|

|

で、早速、問題発生です。

| M-04Lの連結部分 |

|

|

一応、アオシマの1/10ボディは、タミヤなどが出している(最も出回っている)ツーリングサイズのシャーシにそのまま載せて使えると書いてありますが、一つ困ったことが起きたんです。

私が制作したS2000のシャーシ――正確にはタミヤの「M-04L」という型番のシャーシなのですが、これホイールベースがツーリングサイズ(257mm)じゃないんです。

厳密には237mmで20mm足りない。 もっとも、この件については自作ボディを設計していた時に既に判っていたことなので、257mmにするための伸張パーツを制作すれば済む話です。

ちなみに上の写真の、バッテリーボックスとギアボックスの中央に噛ませてあるブロックが、標準の連結パーツです。

このように、せっかく伸縮可能な構成になっているのだから(たぶん設計者もそれを意識していたのだろうけど)、だったら好きなホイールベースに設定できるよう、タミヤにはプラパーツを用意しておいて欲しかったのですが、どうやらそんな便利なパーツは無さそうな雰囲気。

ネットで調べてみると、誰もが最初に考える「同じ連結パーツを2ブロック繋げる」を試した人柱さんがいたのですが、どうやら252mmと中途半端なホイールベースになってしまって使い物にならないとか。

仕方ないので殆どの人が(といっても数える人しかいませんが)、各々自前の方法で連結パーツを自作して257mmにしているようです。

そんなわけで、私も「私のやりかた」で連結パーツを作ることにしました。

調べてみると、どなたも結構複雑なやりかたで伸張しているので、私はもっとシンプルに考えます。

アルミ版を使います。

| アルミ版を調達 |

|

|

| 連結部に合うように切り出し |

|

|

アルミ版は、1mm厚と2mm厚のどちらにしようか悩みましたが、加工の手間や、1mm厚でも強度上は問題ないと判断したので、1mm厚のアルミ版(200x200mm)を採用、調達しました。(写真左)

それを連結部分に合うように2枚切り出して、3φのネジ穴を空けます。(写真右)

念のため補強金具を取り付ける部分にも、必要なサイズの穴(私は3φ)を開けておきます。

モーター室(ギアボックス)側のネジ止めには、元々のプラスチック用ネジを流用しますが、フロントシャーシ側はナットとボルトで両側から圧迫固定します。

ということで、下の写真が、自作の連結金具で連結してみたところです。

| 自作の連結金具を使って連結したところ |

|

なかなかどうして、想像以上にうまくいきました。

ホイールベースも測ったところ、計算通り257mmピッタシ!

| シャーシの下部から撮影、ビクともしないくらいしっかりしてる |

|

強度面の不安があったのですが、そんなのもう、全然。

プラスチックパーツより、はるかに信頼性があります。

ガッチリ固定しててビクともしない。 |

|

次の課題は、シャーシとボディの連結方法です。

はっきり言います。 この美しいボディに

穴を空けたくない。

RCは、前章で書いた通り、ポリカーボネート板1枚で作られたシンプルなものです。

つまり連結構造は考慮されていません。 通常は以下のように、4カ所に穴を空けて連結します。

| こんな風に4カ所から棒が出てる |

|

穴を空けたくなければ、中でガッチリ固定する仕組みを作る必要があります。

そこで、とりあえず考えたのがコレ。

| マグネットボタン |

|

|

| 100円ショップで4個購入 |

|

|

マジックテープでは若干のグラつきが出そうだし、今後の電装連結のことも考慮して、

やはりキッチリカッチリ固定できる術が欲しかった。

ということで、早速連結構造を作ってみます。

| 1.まずはマグネットボタンだけ取る |

|

|

| 2.ボディをかぶせて、アタリをつける |

|

|

| 3.フロントはこんな具合だろうか |

|

|

| 4.リアはこんな感じ |

|

|

タイヤが高回転で膨らんだ時、干渉しないように作る必要があります。

ということでアタリがついたので、連結パーツを作ります。

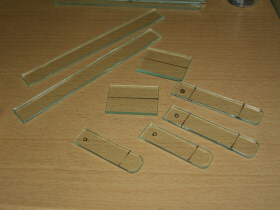

アルミ板にしようか悩んだのですが、自作デジタルタコメーターの筐体作りで丁度余っていた、3mm厚のアクリサンデー板があったので、これを細く切り分けて作りました。

ただ、これだけ細いと強度にかなり不安があるので、いずれ金属板で作り直した方が良いかも。

| 3mm厚 アクリサンデー板 |

|

|

ということで、連結構造完成です。

両面テープで連結パーツの先端にマグネットボタンを貼りつけて、

ボタンの対面をボディ内側にくっつけたら完了です。

| 衝撃対策で、前後に発泡剤のクッション必要かなー・・・ |

|

で、世の中には「ステルスマウント」という、同じことを実現する製品も売られているらしいですね。

これ作ってから知ったのですが(泣)

ただ、ステルスマウントを使うと、リアガラスの部分に干渉するので、

内装フェイクも考えてる自分としては、まあ結果良しといったところでしょうか。

今回作ったやつ、結構ガッチリ固定されるんですが、

やはり強い衝撃を受けると連結が外れます。

まあ、そのくらい強い衝撃を受けた時は、ボディもただでは済まない状態でしょうし、

レースその他が目的ではありませんからね。 |

|

さて、今度はボディの塗装です。

これはまあ、普通のRCボディの塗装と同じです。

ボディをしっかりマスキングしたあと、ポリカーボネート用の黒スプレーを内側から吹きかけます。

1本じゃ足りなそうだったので、2本用意しました。(実際、透けなくなるまで吹いたら2本必要だった)

| 1.ポリカーボネート専用スプレー塗料 |

|

|

| 2.何回かに分けて吹く |

|

|

| 3.穴はしっかり塞ぐ |

|

|

| 4.雰囲気出てきましたねぇ |

|

|

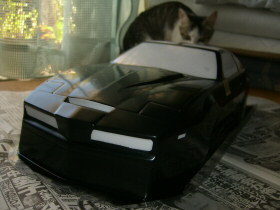

ということで塗装完了。

| 猫のオクが興味津々、乾いてるので臭いなし |

|

|

| マスキングを外したところ |

|

|

サイドの車幅灯のところにも電装を付ける予定なので、

この箇所のマスキングテープは付属されていませんでしたが、自分で作って開けました。 |

|

さて、ボディが塗装されるとスキャナーを付けたくなってきます。

ところが、第2章で作ったスキャナーでは幅が足りないことが判明。

ということで作り直すことにしました。 作り直したのが(↓)コチラの動画。

▼ [動画] 新スキャナー回路の点灯実験 (Windows

Media Video 形式)

動画表示 > ダウンロード再生(967KB)/別ウィンドウ表示

で、実際に搭載して、走らせてみました。

(YouTube)

――イイ。

ちなみに、この時点では、まだRC受信機との連動はしていません。

(スキャナーがON/OFFしてるのは、横に突き刺さってる棒で、スキャナーのスイッチを押してるためw) |

|

さあ、いよいよ本格的な電装品の設計です。

照明類やスキャナーをプロポで遠隔操作できるようRCの受信機とも連動させます。

まずはRCの受信機について、軽く説明します。

ハードウェア的な意味では、非常にシンプルです。

| 上が受信機、下はアンプ |

|

|

上の黒いのが受信機。 下のオレンジ色のは駆動輪を回すためのアンプです。

注目するのは上の受信機の方。

この受信機は4chなので、受け口が4つあります。

この受信機の場合、FUN2が駆動輪のアンプに、FUN3がステアリングのサーボに直結されています。

受信機からサーボへは、1ch毎に3本の線が繋がっています。

線の意味は、以下の通り。

黒(茶) = マイナス(GND)

赤(赤) = プラス(約+5V)

白(橙) = 信号線

気にすべきは、白(橙)の信号線です。

受信機がプロポの信号を受け取ると、受信機はサーボやアンプに対して、この信号線からパルス信号を送ります。

パルス信号は、プロポのレバーの傾きに応じてパルス幅が変わるので、パルス幅を測ればどれくらい傾けられているのかを知ることができるというわけです。

電極線は+5V前後。 おまけにパルスはHigh/Lowのデジタル信号。

非常にPICで扱いやすい状態にされているので、この3本の線を単純にPICに直結し、(私のやり方は)PICのタイマ0を逆利用して、Highの状態の時にタイマ0(TMR0)が何カウントされるかを測るだけです。

(結構なノイズなので、電極線に0.1μFのコンデンサを噛ました方が良いかも)

(↓)ということで、早速ブレッドボードを使った連動実験の動画です。

当然、この動画を撮るまでに、PCと接続して、解析したパルス幅の状態を測っています。

ノイズ対策として、遅延処理を組み入れています。

▼ [動画] RCの受信機の解析実験 (Windows

Media Video 形式)

動画表示 > ダウンロード再生(2.81MB)/別ウィンドウ表示

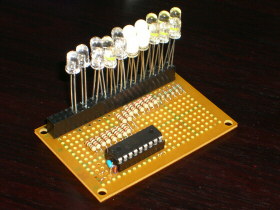

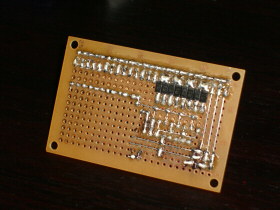

で、基板に組みました。

ついでに電装品の回路も組んであります。(あとはLEDを直結するだけ)

| 受信機信号解析+電装品回路、表側 |

|

|

| 受信機信号解析+電装品回路、裏側 |

|

|

|

|

ちなみにライトですが、こんなこだわりを入れてみました。

| 夜光灯非点灯 停車中 |

|

|

| 夜光灯点灯 停車中 |

|

|

| 夜光灯非点灯 前進中 |

|

|

| 夜光灯点灯 前進中 |

|

|

| 夜光灯非点灯 バック中 |

|

|

| 夜光灯点灯 バック中 |

|

|

要するに、実車さながらの動作をします。

この他にも、車体側面の車幅灯(橙色の部分)の点灯や、フロントライトは3灯方式を採用。

実際、暗闇でライトを灯してみると結構視認性が良くなり、普通に運転できるようになります。

ここまできたら、リモートカメラでも搭載しちゃおうかな。 |

|

ということで、電装品も完成しました。

シャーシとボディを連結する部分に端子を設けたり、というのは簡単なので後日ですな。

| ようやくサマになってきた感じ |

|

で、YouTubeに動画アップ。

リアは、まだ横線入れたり、スモークかぶせたりしてません。

それは、これからやります。 |

|

さて、あとは見た目の工夫ですね。

ストップランプのところにスモーク貼ったり、横線入れたり、窓から見える部分を隠したり、諸々。

あと、横幅が足りないのも何とかしたいけど、それはもうツーリングサイズのシャーシを入手した方が早いかな・・・。 |