![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 中山晋平作曲の童謡1 |

| あの町この町 アメフリ 雨降りお月さん・雲の蔭

兎のダンス お母さん 肩たたき 黄金虫 木の葉のお船 こんこん小狐 シャボン玉 証城寺の狸囃子 砂山 |

| 背くらべ てるてる坊主 流れ星 毬と殿さま 露地の細路 |

| 浅原鏡村の略歴 海野厚の略歴 管野都世子略歴 中山晋平の略歴 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

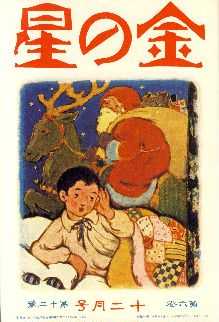

だれにでも、楽しくシャボン玉を飛ばして遊んだ思い出があります。子どもたちは、シャボン玉遊びが大好きです。シャボン玉は、虹色にきらきら輝きながら、高く飛んで行くものもあれば、すぐにこわれてしまうものもありました。そんな時にこの歌を歌いました。そこには、のどかなひと時がありました。 【大きな口で、気持ちよく歌う】 一行目「SHABON-DAMA,tonda.」は、母音が「ア」「オ」の繰り返しで、二行目「YANE made tonda.」は、「ア」「エ」の繰り返しです。圧倒的に「A」音が多いという特徴があります。ですから、子どもたちが大きな口をあけて気持ちよく歌えるのです。 【亡き児への鎮魂歌か】 ところが、ある時NHKテレビの音楽番組で、作詞者の野口雨情の娘の死と『シャボン玉』の歌を結びつけ、「亡児への鎮魂歌である」という解釈が歌と共に字幕スーパーで全国に流れました。すると、それまで楽しく歌っていた『シャボン玉』の歌は一変し、子どもの死と結びついた暗く悲しい歌となりました。確かに歌詞に「生れて すぐに こはれて消えた」という言葉があります。 ●長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社、1989年4月発行)には、“野口雨情が作曲家の中山晋平や、歌手の佐藤千夜子らといっしょに、大正九年自分たちの作った童謠の全国キャンペーンをして、ちょうど徳島にいた時、二歳になった娘が疫痢で急死するという不幸な知らせを受けました。その時の愛児に対する雨情の気持ちが、この詩に込められているといわれます。”と書かれています。この記載は、長い間いろいろな出版物で紹介されました。 しかし、間違いでした。 雨情の四女の恒子が生まれたのは大正十年十一月十七日で、亡くなったのが大正十三年九月二十三日(合田道人著『童謡の謎』祥伝社)ですから、長田氏は疫痢で急死した「愛児」として恒子を念頭に置いていたと思われます。ところが、『シャボン玉』の詩が発表されたのは大正十一年十一月号で、このとき恒子は存命していましたから、亡くなった愛児が恒子のはずはありません。 ●秋山正美・解説『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社、1993年7月発行)には、“雨情が作詞のヒントにしたのは、一説によると大正九年、四国を旅行中に、日ごろかわいがっていた親せきの男の子が、急病で亡くなったのを知らされたことで、歌詞の中に「うまれてすぐに こわれて消えた」とあるあたりには、雨情の思いが込められているのだろう、といわれている。”と書いてあります。この記載も、長い間いろいろな出版物で紹介されました。大正九年に亡くなった親戚の男の子とは、誰のことでしょうか。はっきりわかっていません。 注目したいのは、いずれの著者も共通して子供は「大正九年に亡くなっている」といっている事です。一体どうなっているのでしょう。私を含めて一般の人は迷うばかりです。 それで、野口雨情記念館に問い合わせました。 すると、恒子の前に雨情は最初の子どもを亡くしていました。「野口雨情記念館」の清水富光氏からの手紙によると次のようです。 「明治四十年、雨情は最初の妻・ひろ、長男・雅夫を連れて北海道に渡ります。札幌には、七月から九月まで。十月より小樽に移住します。北海道小樽新聞社勤務、記者として石川啄木らと勤めますが、一カ月で退社します。明治四十一年四月まで小樽にいました。それには訳がありました。明治四十一年三月十五日に妻・ひろが長女・みどりを出産しますが、三月二十三日には死亡しているためです。その後、再び札幌に出ますが、九月には妻子を故郷に帰らせ、雨情は室蘭に去ります。さらに旭川に移住し、明治四十二年十一月に郷里に帰っています。雨情の略歴や残した言葉の中には、いろいろ言われているような事は、一切触れておりません」。 どうやら亡くなった娘には関係なく詩が書かれたようです。しかし、みどりのエピソードを強調する研究者は多い。 また、『シャボン玉』に込められた鎮魂の思いは、人生をまっとうできずに死んで行く時代の子どもたちだという解釈もあります。昔は、どこの家も貧しく、医療も今のように充実していませんでした。多数の幼い子どもが亡くなるような厳しい風が吹かないようにとの祈りが込められた詩という解釈です。発表の雑誌が大日本仏教コドモ会が発行していた児童雑誌『金の塔』であることが、この解釈を裏付けているようです。 <モデル伝説について野口存彌の意見> 野口存彌は「赤い靴」と「シャボン玉」のモデル伝説について“いずれも事実ではなくこういう伝説を通して童謠を眺めるというのは、本来純粋無垢のものをわざわざ着色されたフィルターを使って見ることにしかならないのではないだろうか”としている(野口存彌 東道人編纂『新資料 野口雨情≪童謡≫』(踏青社)2000.9)。 【詩と曲の発表は同時か】 では、詩と曲について詳しく見てみましょう。 “野口雨情のこの歌詞は、長い間どこに発表されたかはっきりしなかったのですが、昭和五十五年、児童文学者宮崎芳彦の発見によって、大日本仏教コドモ会が発行した雑誌『金の塔』大正十一年十一月号に中山晋平の曲譜とともに出ていたことがわかりました。”長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(ヤマハミュージックメディア)より抜粋。 ★しかし、雑誌『金の塔』大正十一年十一月号が手元にないので、「中山晋平の曲譜とともに出ていた」か、どうなのかを確かめる事ができません。本物を見たいものです。(『金の塔』大正十一年十一月号 所蔵図書館を捜査中(2010/04/27)。 この調査のために、『雨情会々報』復刻版(金の星社)を購入しました。昭和五十五年(1980年)十月二十五日発行の第三十一号では、宮崎の新発見にはふれられていませんでした。 以下は調査済み図書館一覧。『金の塔』大正十一年十一月号は、これらの図書館には所蔵されておらず、まだ見ていません(2010/07/20)。 ・大阪府立中央図書館国際児童文学館 ・国立音楽大学図書館 ・国立国会図書館国際こども図書館 ・東京都多摩図書館 ・北茨城市立図書館 ・野口雨情記念館 ・日本近代文学館 ・神奈川近代文学館 【『金の船』には掲載されていない】 ●『別冊太陽子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)の「大正九年、雑誌『金の船』に発表された」の記載は間違い。私、池田小百合は復刻版『金の船』を持っていますが、掲載されていませんでした。この記述は、多くの出版物で使われてしまいました。そもそも、何月号か書いてないのは変です。 過去の出版物に、「子どもが亡くなったのが大正九年」となっているのは、この「大正九年、雑誌『金の船』に発表された」の記述を裏付けるための作り話だったようです。 【「大正九年」は、どこに書いてあるのか】 では、「大正九年」はどこから出てきたのでしょうか。 中山晋平記念館によると、“「野口雨情民謡童謡選」1962年に収められた年譜によれば、この詩を最初に発表したのは大正九年(1920年)といわれている。” 【初出誌は「金の塔」】 与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)の「まえがき」には重大な事が書いてあります。 “野口雨情「黄金虫」「しゃぼん玉」の初出誌は「金の塔」と判明しました。”(昭和五十八年一月編者) ・ 黄金虫―「金の塔」大正11・7 ・ しゃぼん玉―「金の塔」大正11・11 では、与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)に掲載されている詩が原詩なのでしょうか?

この詩は圧倒的な支持を得て多くの出版物で使われています。タイトルは平仮名で「しゃぼん玉」です。「しゃぼん玉、とんだ。・・・」のように、句読点があります。 一連目は四行、二連目も四行、三連は二行です。一連目と二連目が四行なのは疑問です。 ★雑誌『金の塔』大正十一年十一月号を見たいものです。 【詩と曲は同時ではない】 中山晋平記念館の見解は、次のようです。 “詩と曲は同時ではないと思います。晋平は『金の塔』大正十一年十一月号を見て作曲して、楽譜を大正十二年一月発行の晋平作品集『童謠小曲』第三集で発表し、次第に広まって行った。”  【中山晋平が作曲】 【中山晋平が作曲】『童謠小曲』は、発行人が晋平で、自分の曲を集めて出版した楽譜集です。大正十一年から昭和九年の間に、十七集発行されています。 大正十二年一月二十五日発行の中山晋平曲『童謠小曲』第三集(山野楽器店)に「シャボン玉」のタイトルで掲載しました。 第三集の表紙絵は加藤まさをで、男の子と女の子がシャボン玉遊びをしている絵です。男の子も、白いエプロンをしているのが印象的です。昔の子どもたちは、楽しくシャボン玉遊びをした後は、決まって服が石鹸水でグチャグチャになり、叱られたものでした。 表紙絵は右を参照。 ●中山卯郎編著『中山晋平作曲目録・年譜』(豆ノ樹社)昭和55年2月29日発行の記述「大12.1 童謠小曲(2)」の(2)は間違い。365ページの出版楽譜一覧では「童謠小曲 山野楽器 第3集 大12.1 シャボン玉 野口雨情」となっていて、第3集が正しい。「大12.1 童謠小曲(2)」の間違った記載の方は、他の出版物で次々使われてしまいました。 私を含めて、一般の人は不思議に思い、中山晋平記念館に問い合わせる原因となりました。この本の記載が違っていたため、次々出版される本が違っていたのだとわかりました。 なお、「童謠小曲 山野楽器 第3集 大12.1 」には、野口雨情の「黄金むし」も掲載されています。 【タイトルについて】 タイトルは、野口存彌 東道人編纂『新資料 野口雨情≪童謡≫』(踏青社)も、野口雨情記念館のパンフレット『野口雨情』も、カタカナで「シャボン玉」となっています。雑誌『金の塔』大正十一年十一月号に発表された詩の原題が平仮名で「しゃぼん玉」なら、なぜ雨情の『新資料』や『パンフレット』がカタカナで「シャボン玉」となっているのでしょうか? これはおかしい。 ★雑誌『金の塔』大正十一年十一月号を見れば、すぐ解決することですが。 外来語はカタカナで表記するのが一般的です。「石鹸玉」でなく「シャボン玉」にしたのが成功しています。 “ポルトガル語のサボンが語源です。シャボンすなわち石鹸は織田信長がいたころ、おそらく天正年間にポルトガル人が持ち込み、以来一部の人に使われるようになり、江戸時代にかけてシャボンの名が使われましたが、明治になると「石鹸」を一般の人が使うようになったようです。幕末のころにはシャボン玉を売る商人がいたとのことです。”川崎洋『教科書の歌』(いそっぷ社)より抜粋。 戦後の二年生の音楽教科書では、教科書会社により『シャボンだま』だったり、『しゃぼんだま』となっていたりします。カタカナは二年生になってから学習することになっているからです。 【タイトルについて中山晋平記念館の見解】 “雨情は「しゃぼん玉」と平仮名書きにしているが、晋平の楽譜がカタカナで「シャボン玉」になっているのは、この遊びを雨情は日本的なもの、晋平は外国渡りのものと受け取っていたことを示唆している。”(平成13年8月15日) 以上は、中山晋平記念館の見解ですから、これを使って書く時は、その事を明記すべきです。児童文学者の間では、このような当たり前のルールがなかなか徹底しません。 【(春秋社)版の検証】 小松耕輔編『世界音楽全集 第十一巻』(春秋社、昭和五年一月十五日発行)の歌詞及び解説のページを見て驚きました。 タイトルは「シャボン玉」で、一連は、「シャボン玉飛んだ/シャボン玉飛んだ」だったからです。

現在歌われている歌詞は「シャボン玉 飛んだ 屋根まで飛んだ」です。楽譜の歌詞づけはそうなっていますから、誤植、印刷ミスでしょうか。 掲載楽譜は変ホ長調です。

【『童謠小曲 第三集』の「シャボン玉」は、これだ】 中山晋平 曲『童謠小曲 第三集』(山野楽器店)大正十二年一月二十五日発行。

【曲の構成】 歌詞と楽譜を詳しく見ましょう。 ・タイトルは「シャボン玉」です。 ・歌詞には句読点がない。野口存彌 東道人編纂『新資料 野口雨情≪童謡≫』(踏青社)掲載の詩と同じです。 ・二行五連からなる、ひとまとまりの作品です。 ・変ホ長調、四分の二拍子。 ・曲をつける時、一連と二連、三連と四連を対として五連で結び一曲として仕上げました。初めの八小節の繰り返し(AA)と、コーダ(B)の四小節からなっています(AABの旋律形)。それに前奏四小節と後奏四小節が付いています。 <コーダについて> コーダ=曲の終結部。終結を完全にするための部分で、結尾ともいいます。 この曲では、最後にコーダが付けられています。 具体的には、「うまれてすぐに こわれてきえた」でいったん終っていますが、完全に終結させるために「かぜかぜふくな しゃぼんだまとばそ」があります。つまり、歌詞の最後の二行をコーダにし、これで終わりですよと念をおしています。ここが曲の山場なので強く歌います。コーダを付けることにより広がりを持った大きな曲になりました。コーダの威力は絶大です。 【晋平のアイディア】 「かぜかぜ ふくな」の所は、ピアノの伴奏がありません。珍しいことですが、なぜでしょうか。それは歌う人にテンポや表情などの表現を任せるために音を書かなかったのです。さらりと歌ってもよいし、祈るような感情を込めて歌ってもよいのです。晋平ならではのハイカラなアイディアです。 <おや?> 中山晋平 曲『童謠小曲 第三集』掲載の楽譜をよく見ると、「しゃぼんだま とばそ」の「しゃ ぼん」の音符の配列がおかしい。「八分音符 八分音符」になっています。しかも間があいている。これは明らかに誤植です。

【「しゃ ぼん」誤植の考察】 では、正しい楽譜を考えてみましょう。 そのⅠ<小松耕輔の解釈は間違っている> 小松耕輔は、「ここは、付点八分音符と十六分音符だ」、つまり●「タッカ」のリズムだと解釈しました。なぜなら先行する「かぜかぜ ふくな」と、次の「しゃぼんだま とばそ」のリズムは同じで、「タッカタタ タタタ八分休符」と考えたからです。これが、オリジナルだとしたら非常に歌いにくい。「タッカ」のリズムだとする解釈は不自然です。 しかし現在、全ての出版楽譜は、小松耕輔編『世界音楽全集11日本童謠曲集』(春秋社)昭和五年一月十五日発行にそろえて「タッカ」のリズムになっています。今まで、だれも不思議に思わなかったのでしょうか? 歌ってみればすぐわかることです。 そのⅡ<正しく歌い継がれている>

「しゃ ぼん」の右手の伴奏は「ド ドレ」、「八分音符と十六分音符二つ」のリズムです。これにそろえて歌い継がれています。三回出てくる「しゃぼんだま」は、三回とも右手の伴奏通りに「八分音符と十六分音符二つ」のリズムで歌い継がれています。三回目だけ「タッカ」のリズムにし、さらに伴奏と歌を違うリズムに作曲したとは考えられません。単純に、ここは伴奏と同じ「ド ドレ」、「八分音符と十六分音符二つ」と解釈するのが妥当でしょう。メロディーは、最後なので「ドドレミソ ミレド」と、まとめました。 現在、歌い継がれている歌い方が正しい。 【教科書の扱い】 原譜は変ホ長調です。最高音が二点変ホですから、歌うには高すぎます。現在出版されている楽譜は、二長調またはハ長調に移調したものもあります。しかし、いずれの調でも歌い初めの大切な音が低すぎます。この出だしを「シャボン玉 飛んだ」(ドドドレ|ミソソ)と歌う人があります。最初は間違って歌っているのかと思いましたが、多数の人が違和感なく歌っているのを聞き、何か理由があるのではないかと思い調べてみることにしました。 昭和四十二年四月十日文部省検定済『新訂標準 音楽2 教師用指導書』(教育出版)では、ハ長調の楽譜が掲載してあり、教材解説には、次のような興味深いことが書いてあります。 「この曲は原作とちがう所が2か所ある。」 (1)出だしが(ソ)だと音域がひろすぎて子どもたちには適さない。しかし非常に喜んで歌う歌曲なので、出だしを(ド)に直して出してある。 ※この指導書の解説から、(ソドドドレ|ミソソ)と(ドドドレ|ミソソ)の二種類の楽譜が出版され、歌われている理由がわかります。文部省が教科書に掲載する時、直したのです。 (2)最後の「シャボン玉 飛ばそ」の「シャボン」の部分、歌譜はタッカ(付点八分音符と十六分音符)のリズムだが、伴奏譜が(八分音符と十六分音符二つ)のリズムになっていて、子どもたちも、それを主旋律のように歌っているので、伴奏譜にそろえて直してある。 ※つまり「シャボン」の部分は、はずみを付けて歌うように書かれていますが、歌ってみると歌いにくい。一方伴奏譜に歌詞をあてはめるとスムーズに歌えるから、この部分も文部省が教科書に掲載する時、直したのです。 文部省は、このように移調したり、音やリズムを変えて、教科書に掲載し、子どもたちに歌わせたことがありました。したがって、他の曲でも、さまざまな楽譜が出版され、原曲と違う歌われ方をされてしまっています。

【歌ってみましょう】 それでは、文部省が変えて掲載した(1)(2)で歌ってみましょう。 いかがでしょうか。 (1)まず、最初の「しゃぼんだま|とんだ」を(ドドドレ|ミソソ)と歌ってみましょう。この方が、楽な音域と違和感のないリズムで歌えます。小さい子どもには特に歌いやすい。しかし、これは定着せず、晋平が書いた楽譜の通りに(ソドドドレ|ミソソ)で歌い継がれています。 (2)次に、最後の「しゃぼんだま|とばそ」を伴奏と同じリズムで歌ってみましょう。これは、  すでに私たちがいつも歌っている歌い方です。三回出てくる「シャボン」のリズムは同じ方が歌いやすいのです。伴奏に合わせて歌う方が定着しました。耳から聞き覚え、歌いやすい歌い方で歌い継がれるのが童謡本来の姿だからです。それでは元のものが失われ、わからなくなってしまいますから、オリジナルなものを絶対とし、それを残そうとする意見もあります。 すでに私たちがいつも歌っている歌い方です。三回出てくる「シャボン」のリズムは同じ方が歌いやすいのです。伴奏に合わせて歌う方が定着しました。耳から聞き覚え、歌いやすい歌い方で歌い継がれるのが童謡本来の姿だからです。それでは元のものが失われ、わからなくなってしまいますから、オリジナルなものを絶対とし、それを残そうとする意見もあります。しかし、童謡は、歌曲や合唱曲、オペラと違い、楽譜を見て歌うわけではないので、歌いにくいものや、覚えられないものは、結局歌われなくなり、忘れられてしまうのです。このような理由で、どれほど多くの童謡が消えてしまったことでしょう。名曲童謡とは、時代を越えて歌い継がれ、歌いやすい姿になって愛唱され続けるものなのだと思います。 【『NHK うたのえほん』の扱い】 『NHK うたのえほん 3』(日本放送出版協会)1965年7月1日発行には、以下の楽譜「しゃぼんだま」が掲載されている。昭和四十年(1965年)代には、最初の「しゃぼんだま|とんだ」を(ドドドレ|ミソソ)と歌わせていたことがわかります。この方が、小さい子どもには歌いやすい。 ▼「しゃぼんだま」挿絵 小坂しげる

【讃美歌の替歌か】 ところで、『シャボン玉』の「こわれて消えた」と、讃美歌四六一番『JESUS LOVES ME 主われを愛す』(Jesus loves me,this I know)の「おそれはあらじ」の部分が共に(ララソド|ミレド)なので、無意識な替歌であるという意見もあります。しかし、二小節だけ同じ曲は他にもたくさんあります。問題にするようなことではありません。

【レコードについて】 中山卯郎編著『中山晋平作曲目録・年譜』(豆ノ樹社)には、“ニッポノホン 15109 外山國彦”という情報があります。 昭和十一年に平山美代子と中山梶子の歌唱でレコードがビクターから発売され ました。レコーディングの時、続きの二番としての詩も作られましたが、今では 歌われる事はありません。 シャボン玉 飛んだ 屋根より高く ふうわりふわり 続いて飛んだ シャボン玉いいな お空にあがる あがっていって 帰ってこない ふうわりふわり しゃぼん玉飛んだ 【子どもにも大人にも愛唱される理由】 試しにスローテンポで歌ってみてください。もの哀しい人生の愁いの歌になります。讃美歌というより、せつない日本民謡風に曲をまとめた晋平ならではの作風のせいといえます。 つまり、この歌には、二つの顔があるのです。子どもが早いテンポで歌うと楽しくうれしい歌となりますが、大人がゆっくり歌うと、もの哀しい愁いの歌になるのです。どのように歌うかは、歌う人にゆだねられます。これが、『シャボン玉』が子どもにも大人にも愛唱される理由の一つであると思います。 私の童謡の会では、楽しいシャボン玉飛ばしの歌として元気に歌っています。 「お願い、風よ吹かないで、みんなで楽しくシャボン玉遊びをするのだから」という解釈です。 すると、「先生ご存知ですか。この歌は子供が死んだ歌だそうですね。歌うと悲しくて涙が出ます」などと言う人が必ず現れます。人により解釈は様々ですが、これからも愛唱されて行くことを願っています。 子どもたちが外でシャボン玉遊びをしなくなっていますから、歌も消えてしまうのではないかと案じられます。あなたは、最近『シャボン玉』を歌いましたか?

【歌碑について】 長野県中野市大字新野の「中山晋平記念館」の庭には、シャボン玉遊びをする女の子と、シャボン玉を指さす男の子の像があります。台座には、『シャボン玉』の楽譜が埋め込まれています。 (右の写真参照) 茨城県北茨城市磯原町磯原の「野口雨情記念館」の前庭正面には雨情がペンとノートを持った銅像があり、その右側に女の子、左側に男の子がシャボン玉遊びをしている一対の像があります。 (左の写真参照)。 また、常磐自動車道中郷サービスエリアの詩碑公園にも童謡碑とシャボン玉遊びをする子どもの像があります。 これから研究する人へ。『金の星童謠曲譜第九輯 あの町この町』中山晋平曲 野口雨情詩(金の星社)大正十四年四月発行には「シャボン玉」は掲載されていません。調査済み。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||||||||

【だれでも不思議に思うこと】 『日本童謡名歌110曲集1』(全音)ほか、現在一般的に売られている楽譜の冒頭には「はずみをつけて ♩=88」と書いてある。しかし、楽譜は四分の二拍子で、歌唱の音符は均等な八分音符(♪♪♪♪のリズム)です。楽譜のように滑らかに歌う人はいない。みんな弾んだ<ピョンコ節>で歌う。なぜでしょう。この不思議な歌について調べてみました。

【発表誌】 雑誌『コドモノクニ』(東京社)大正十三年(1924年)一月号に掲載。岡本歸一挿絵。詩のタイトルの下に(曲譜附)と書いてある。詩と曲は同時発表。(大阪府立中央図書館国際児童文学館所蔵、複写可)。 <初出楽譜は「おそらに」> 『コドモノクニ』大正十三年一月号に野口雨情が発表した詩の第五連は、「お空の夕べの」です。しかし、中山晋平が発表した楽譜は、「おそらに ゆふべの」と変えてあります。初出の詩は「お空の」で、初出の楽譜は「おそらに」となっている。 【天才二人の童謡】 <作詞は野口雨情> ・子供が登場しないのに子供を歌った童謡です。女の子でしょうか。男の子でしょうか。・・・雨情は、『証城寺の狸囃子』でも、「狸」という言葉を一言も出さずに成功しています。 ・ 「あの町この町」「今きたこの道」「お家」も、どこの町でしょうか。どこへ行く道でしょうか。お家はどこにあるのか。・・・この頃の雨情は、地方への童謡・民謡の普及運動に情熱を傾けていました。家庭には留まらず、いつも「あの町この町」を旅することの多い生活でした。『あの町この町』は、特定の町ではなく歌う人の思い描く町です。 ・帰ろうとしているはずなのに、家がだんだん遠くなっていくという部分が秀逸です。 <作曲は中山晋平> ・繰り返される「ひがくれる ひがくれる」「かえりゃんせ かえりゃんせ」は、民謡の匂いを生かした、この歌の重要な部分です。日本人は、このような歌が大好き。二回目は少し弱く歌うと、こだまのように余韻を残す響きとなります。 【時代的背景】 関東大震災(大正十二年九月一日)の翌年の発表。歌にも当時の様子が反映されている。雑誌『コドモノクニ』を発行していた(東京社)は、焼跡にバラックを建築した。「自由画の方は社にありましたので、全部焼けてしまひましたから、・・・童謠は全部北原白秋先生のお家にありましたので、幸ひに無事でありましたが、震災後先生はいろいろの御多用のため(註・白秋の小田原の家も被災し、住めなくなっていた)、今回は一回お休みにいたしますから悪しからず・・・」この時の子供たちの自由画や童謡などについては、藤田圭雄・著『日本童謡史Ⅱ』(あかね書房)昭和五十九年発行で知る事ができます。 【挿絵の力】 岡本歸一が描いた挿絵が強烈な印象をあたえます。ヒットには、この一枚の挿絵の力も大きい。日の丸の旗を立てた家々に灯がともり、正月でにぎわう町を羽子板を小脇にはさんだ可愛い女の子が寂しく歩いています。一月号用なのでこのような挿絵になったのでしょう。・・・暮れなずむ町の風景、日本人は、このような絵が大好き。

【注目すべき音楽会あり】 大正十三年四月十二日(土曜日)午後一時半から、丸ノ内報知講堂に於て、「子供芸術大会」が催された。入場料は壱円。プログラムには、〔第一部 七、童謠のお稽古 中山晋平 1兎のダンス「コドモノクニ」五月号掲載 2あの町この町「コドモノクニ」一月号掲載〕。とあり、最後に〔―あの町この町・・・唄聴衆―〕となっています。 このプログラムは、藤田圭雄・著『日本童謡史Ⅱ』(あかね書房)昭和五十九年発行で見る事ができます。 音楽会では、佐藤千夜子の独唱を聴くだけでなく、雑誌、歌、踊りの宣伝が行われ、プログラムから中山晋平が集まった人たちに『兎のダンス』と『あの町この町』の歌い方を教えたことがわかります。最後に会場全員で歌うこともしていたことがわかります。こうして子供たちが覚えた『あの町この町』は、口から口へ伝わり、全国で歌われるようになりました。楽譜が読めない人がほとんどの時代のことです。 ここで注目したいのは、『兎のダンス』の次に『あの町この町』を(お稽古)しているところです。『あの町この町』も、『兎のダンス』と同じように軽やかに弾んだ歌い方で覚えて帰ったと思われます。藤田圭雄・著『日本童謡史Ⅱ』には「他の音楽会に比べると、はるかに学芸会臭い小規模のものだ。」と書いてありますが、『あの町この町』にとっては、弾んだ歌い方の流行につながる重大な音楽会でした。(※『兎のダンス』を参照して下さい) 【ピョンコ節で歌う】 前記【注目すべき音楽会あり】でもわかるように、子供も大人も覚えた『あの町この町』の歌を歌い続け、歌い継いで全国に広まっていきました。日本には昔から、<ピョンコ節>という軽やかに弾みながら歌う歌い方があり、『あの町この町』も、この歌の持つ雰囲気から、『兎のダンス』や『うさぎとかめ』のように、歌っているうちに弾みをつけて歌われていったのでしょう。今日、私たちも聞き覚えた弾んだ歌い方で歌っています。それは、西洋音楽のタッカのリズムとも、三連符の弾み(三つ割の三連符=四分音符+♪の三連符)とも違い、楽譜に書き表すことができません。 【ピョンコ節について】 弾みをつけて歌う歌い方は、日本独特の<ピョンコ節>といわれているものです。ピョンコピョンコと跳ねるようなリズムでできているので明治時代には<ピョンコ節>といわれていました。元気が出て楽しくなるリズムです。古くは「あんたがたどこさ」「ずいずいずっころばし」のように、日本のわらべ歌や民謡に多いリズムです。適当にピョンコピョンコと歌えばいいのです。日本人は、<ピョンコ節>の歌が大好き。 この歌を歌う時、私たちは何の問題もなく、軽やかに弾みながら歌います。楽譜はどのように書いてあったのでしょう。詳しく見ましょう。 【『金の星童謠曲譜第九輯 あの町この町』に収録】 『金の星童謠曲譜第九輯 あの町この町』中山晋平曲・野口雨情詩(金の星社、大正十四年(1925年)四月二十五日発行)に収録。(野口雨情記念館、中山晋平記念館所蔵。国立音楽大学付属図書館所蔵複写可) <詩も「お空に」に改訂> 初出の『コドモノクニ』大正十三年一月号の野口雨情の詩は、「日がくれる 日がくれる」「お空の夕の」でしたが、『金の星童謠曲譜第九輯 あの町この町』に収録の時、「お空に夕の」に変えました。句読点なし。これで、詩も楽譜と同じ「お空に」になりました。

【大正十四年版の楽譜の検証】 『金の星童謠曲譜第九輯 あの町この町』に収録の楽譜冒頭左上には、「♩=88」と書いてある。これ以後の楽譜は、全て「♩=88」の表示です。四分の二拍子で、歌唱の音符は均等な八分音符(♪♪♪♪のリズム)です。 ●この楽譜には、誤植が二ヶ所あります。 ①前奏三小節目は誤植。十六分音符であるはずの所が八分音符になっている。 ②五小節目の伴奏右手部分の「ラドラソ」は誤植。「ラララソ」が正しい。

【『童謠小曲』第七集にも収録】 中山晋平曲『童謠小曲』第七集(山野楽器店、大正十五年(1926年)四月十日発行)に収録。第七集には「兎のダンス」も収録されている。『童謠小曲』は一冊五十錢。 ・楽譜冒頭左上には、「♩=88」と書いてあるだけです。 ・四分の二拍子で、歌唱の音符は均等な八分音符(♪♪♪♪のリズム)です。楽譜は<ピョンコ節>で歌うようには書いてありません。 ・前奏三小節目は十六分音符に訂正してあります。これが正しい。 ・五小節目の伴奏右手部分の「ラドラソ」の誤植は、間違ったままです。「ラララソ」が正しい。

【レコードの初吹き込み】 昭和三年(1928年)、レコード初吹き込み歌手・ 平井英子。この情報は『季刊どうよう』19号掲載、河村順子が書いた「昭和レコード童謡のあゆみ」による。 ・海沼実著『童謡 心に残る歌とその時代』(日本放送出版協会)には、「昭和三年(一九二八)年に初録音を行ったとされる平井英子の歌には、付点など付いておらず、 伴奏を担当している中山晋平も、弾みのない滑らかな伴奏をしています」と書いてあります。 このレコードは、ビクター50503-Aです。歌は平井英子、伴奏は中山晋平で聴 く事ができ、弾みのない演奏です。(裏は「てるてる坊主」で歌は平井英子、伴奏は中山晋平)。北海道在住のレコードコレクター北島治夫さん所蔵。北島さんによると「平井英子は1918年1月13日生まれですから、10歳の録音ということに なります。平井英子のレコードは33枚集まりました」。 ≪北島治夫・所有レコード一覧≫ 中山晋平が伴奏をして平井英子が歌っているもの。 ≪北島治夫・所有ビクター盤一覧≫ 歌手は平井英子 北島治夫さんから、「ビクター兒童レコード番号J-30001-Aも所蔵しています。歌は平井英子、伴奏は日本ビクターアンサンブル。・・・日本ビクター の8インチ盤で、Jナンバー30000番台のものは『兒童レコード』で250枚ほど出された。そのJ-30001-Aが平井英子の「あの町この町」(裏は平山美代子の「南京ことば」)です。」と教えていただきました。 ・ビクターレコード番号53013-A/歌は平井英子、伴奏は日本ビクター管弦楽団のレコードは小田原市在住のMさん所蔵。このレコードは昭和九年にオーケストラ伴奏で再録音されたもののようです。 平井英子の歌は、付点がついていません。伴奏の管弦楽団も滑らかな演奏です。模範演奏も<ピョンコ節>ではありません。 【平井英子について】 ・大正七年(1918年)1月13日生まれ。 ・大正十五年(1926年)ニッポノホン16772「露地の細道」「てるてる坊主」は、林秀子の名前で録音。 ・昭和三年(1928年)頃、両親が離婚。林姓から平井姓になった。 電気録音の開始とともに中山晋平に見出されてビクターに録音。 ・昭和九年(1934年)引退。 (北海道在住のレコードコレクター北島治夫さんに教えていただきました)。 【「はずみをつけて」の指定は、いつからか】 『あの町この町』は、みんなが軽やかに弾んだ<ピョンコ節>で歌い広まりました。作曲者の中山晋平はそれに気がつき、<ピョンコ節>で歌うように「はずみをつけて」の指定をしました。 『うさぎとかめ』の田村虎蔵が世間で歌われているのに合わせて歌詞と楽譜を改訂した前例があります (※『うさぎとかめ』の【楽譜の改訂II】を参照してください) 。 1980(昭和五十五)年二月発行の中山卯郎・編著「中山晋平作曲目録.年譜」には、<作曲者が生前出版を計画した「中山晋平童謠名曲集」(昭和28.6,全音楽譜出版社)では「はずみをつけて」という指定をつけた>と書いてあります。 「中山晋平記念館」によると、<楽譜に「はずみをつけて」と表記をして出版されたものは、「中山晋平童謠名曲集」(昭和28.6,全音楽譜出版社)が初めてだと思います>との連絡(2008/09/01)でした。

【『中山晋平童謠名曲集』楽譜の検証】 『中山晋平童謠名曲集』(全音楽譜出版社) 昭和二十八年(1953年)六月発行の楽譜の冒頭左上には、「はずみおつけて ♩=88」と書いてあります。四分の二拍子、歌唱の音符は均等な八分音符(♪♪♪♪のリズム)です。 ・前奏三小節目の誤植音符(十六分音符である所が八分音符になっていた)が訂正してあります。 ●五小節目の伴奏右手部分の「ラドラソ」は誤植のままです。 ・「このみち」「かえりゃんせ」「かえりゃんせ」の三ヶ所、伴奏右手一拍目に八分休符を入れて弾むようにした。

中山晋平は、楽譜を手直ししている内に、昭和二十七年(1952年)十二月三十日、国立熱海病院で膵臓炎のため六十五歳で亡くなってしまった。 <『中山晋平童謠名曲集』の まえがき> 中山先生の童謠曲集を出版する計画は、先生生前中からの話題であり、一部は選曲にも着手して頂いて進行途上にあったのでありますが、旧年末、先生突然の訃報に接し、限りない悲しみと共に先生自身の選曲になる曲集編纂と言う計画は、全くかなわぬ夢となったのであります。 その後、先生の偉業を偲ぶ「中山晋平記念会」が誕生し記念として、「中山晋平全集」の刊行が企画され、全音編集部としても欣然この計画の実現に協力することになりました。・・・童謡曲集だけでも早く欲しいという声も各方面に強く、その要望に応えようとして編集したのがこの曲集です。・・・(全音編集部)抜粋 では、『中山晋平童謠名曲集』(全音楽譜出版社)昭和二十八年(1953年)六月発行の楽譜の前に出版された楽譜には、「はずみおつけて ♩=88」と書いてあるか、誤植の「ラドラソ」は訂正してあるか、「このみち」「かえりゃんせ」「かえりゃんせ」の三ヶ所は伴奏右手一拍目に八分休符を入れて弾むようにしてあるか。 ぜひ楽譜が見たい。研究心がそそられます。早速、中山晋平記念館に楽譜の複写を申し込みました。すると、以下の楽譜が送られて来ました。  【『中山晋平童謠集』楽譜の検証】 【『中山晋平童謠集』楽譜の検証】中山晋平編『中山晋平童謠集』第1集(全音楽譜出版社) 昭和二十四年(1949年)八月十五日発行に掲載の楽譜の冒頭左上は「♩=88」になっている。 四分の二拍子、歌唱の音符は均等な八分音符(♪♪♪♪のリズム)です。 ①前奏三小節目の誤植音符(十六分音符である所が八分音符になっていた)が訂正してあります。 ②五小節目の伴奏右手部分の「ラドラソ」の誤植を、最初の「ラ」を省き八分休符にして、「ド」を「ラ」にしました。メロディーラインにそった訂正になっています。 ③「あのまち」「このみち」「かえりゃんせ」「かえりゃんせ」の四ヶ所、伴奏右手一拍目に八分休符を入れて弾むようにした。晋平は、「はずみおつけて」と書かなくても、伴奏で弾むようにすることができると考えたのでしょう。作曲家・中山晋平の苦労の一端がうかがえます。誤植が全て訂正され、はずむリズムが強調してあるこの楽譜が一番レベルが高い。 以上でわかるように実際には三種類の楽譜が出版されていた。もっと別の楽譜もありそうですが、中山晋平記念館から「これ以上は記念館としましても何かご質問等ございましたら簡単で結構ですので企画書を書いて送っていただきたいと思います。大切なものですので、あまり一般の方にはお出しできないものもあります」(2008年9月6日)。との連絡があり、迷惑をかけているようなので、ここで研究を終わりにすることにしました。 『中山晋平童謠集』第1集には、「あの町この町」(野口雨情 詩)「手のなる方へ」(野口雨情 詩)「肩たたき」(西條八十 詩)「十五夜さん」(三苫やすし 詩)「となりの小母さん」(西條八十 詩)「おみやげ三つ」(西條八十 詩)「遠めがね」(武井武雄 詩)が掲載されている。宮尾しげを・繪、清水和歌・振付。

【それは晋平からのメッセージ】 作曲者の中山晋平は、『あの町この町』を発表した時、当然楽譜に書いたように「♩=88」「四分の二拍子」「歌唱の音符は均等な八分音符(♪♪♪♪のリズム)滑らかに歌う」と考えていました。 しかし、歌われ出すと、みんなが弾んだ<ピョンコ節>で歌いました。晋平は悩んだ末、伴奏右手部分四ヶ所に八分休符を入れ、昭和二十四年にその楽譜を出版しました。 さらに、この楽譜の冒頭に「はずみをつけて」を書き加え「はずみをつけて ♩=88」として次の楽譜集の出版を計画していました。晋平は「はずみをつけて」を書き加えることにより、「みなさん弾んだ<ピョンコ節>で歌ってください。そう歌っていいですよ」と言いたかったのでしょう。 ところが、楽譜の出版を前に、昭和二十七年十二月三十日に晋平は亡くなってしまいました。亡くなった後出版された昭和二十八年版は、晋平が昭和二十四年版で訂正したにもかかわらず、五小節目の伴奏右手部分「ラドラソ」の誤植が訂正されず、そのまま出版されてしまいました。全音編集部の責任です。 現在出版されている全ての楽譜は、誤植の入った昭和二十八年版のままなので、訂正してほしいと思います。

【謎の昭和13年版の楽譜】 藍川由美著『これでいいのか、にっぽんのうた』(文春新書)平成十年発行には、『中山晋平新作童謠作曲集』(昭和13年9月)の序文が紹介してあります。「この作曲者の言葉を目にした者だけが、たとえば<あの町この町>や<キューピーピーちゃん>の8分音符の羅列が、付点のリズムでもスウィングでもない「ピョンコ節」を指していたことを知る・・・」と。 この本で紹介している『中山晋平新作童謠作曲集』(昭和13年9月)を探しましたが、「中山晋平記念館」他、どの図書館にもありません。重要な序文を目にする事ができません。出版社がわからないのでさがすのは絶望的です。 「ご質問の昭和13年の作曲集はこちらにはありません」(「中山晋平記念館」からの回答2008年9月6日)。 2017年4月12日、野口秀夫さんから「Googleで検索しました」というメールがとどきました。お知らせ、ありがとうございました。 『国立国会図書館デジタルコレクション 中山晋平 新作童謡 第一編』で見ることができます。 画像データによると、表紙が3通りあります(左から順になっています)。奥付には書名が書かれていません。

【詩碑と旧居と筆塚】 『子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(別冊太陽 平凡社)には次のように書いてあります。 “昭和十九年一月、野口雨情は戦禍を避けて、それまで住んでいた東京都武蔵野市吉祥寺から、栃木県宇都宮市鶴田町に居を移したが、翌二十年一月二十七日に、その地で六十二年の生涯を終えた。” (註)大正十三年三月から暮らしていた北多摩郡武蔵野村吉祥寺(現・東京都武蔵野市吉祥寺)の「童心居」を人に譲り、栃木県河内郡姿川村鶴田(現・宇都宮市鶴田)に疎開し病気療養生活をしていた。 亡くなったのは数えで六十三歳。満年齢では六十二歳(碑文は六十二歳)。 “終焉地近くに建つ碑には、右半分に雨情自筆の歌詞第一節が刻まれ、左半分に権藤圓立が撰書している。” (註)声楽家の権藤圓立(ごんどう えんりゅう)は、新民謡運動・童謡運動で雨情と盟友だった。詩碑は、昭和三十三年(1958年)四月二十七日建立。 ●“右半分に雨情自筆の歌詞第一節が刻まれ”は間違い。この美しい見事な字は、権藤圓立書です。左半分は説明文、最後に権藤圓立書と書いてある。左半分の説明文は次のようです。 野口雨情先生は明治大正昭和に亘り 「あの町この町」「青い眼の人形」 「七つの子」など皆に親まれた数多 くの童謡や民謡を作られた詩人であ ります 昭和十九年戦禍を避けて武蔵野市吉 祥寺からこの鶴田に居を移し過した この自然を愛しつつ翌二十年一月二 十七日六十二歳で静かにここで永眠 されました 権藤圓立書 “詩碑の斜向かい側の家が雨情旧居で、庭の植え込みの中に筆塚があり、「詩人野口雨情ここにて眠る」と刻まれている。栃木県宇都宮市鶴田町 県道四号線沿い” (註)筆塚は、昭和四十一年(1966年)四月十二日建立。雨情愛用の筆と硯が納められた。 <『雨情会々報』の扱い> 『雨情会々報』第二巻 第六号 昭和三十三年十一月十日発行のラストに、「雨情童謡碑建つ―宇都宮鶴田―」のタイトルで、簡単な報告が掲載されている。 “雨情終焉の地である宇都宮在鶴田に、地元の知友、蓬田露村、稲毛登、稲葉金次郎、増田正氏ら発起で童謡碑が建設された。碑詩は宇都宮市街を稍離れた下野の自然豊かな羽黒山麓の地にふさわしい「あの町この町日が暮れた」が選ばれ、権藤円立氏の筆になった。四月二十七日除幕式が行はれ、雨情会からは、つる子、祐孝の御遺族と共に権藤円立、はな代の御夫婦、古茂田信男、土屋忠司、泉漾太郎氏らが参列、それぞれ祝辞を述べた”(編集兼発行人 野口祐孝)。 (註)“「あの町この町日が暮れた」が選ばれ、権藤円立氏の筆になった。”と書いてある。 <現在の雨情旧居と詩碑と筆塚> ・旧居は、鹿沼街道の拡幅で向きを変えたが、所有者の稲毛家で保存され、有形文化財指定(平成十七年十一月十日付)として登録されている。 ・詩碑(権藤圓立書)は、敷地が二度に渡る鹿沼街道の拡幅で買収され、狭い三角地になった。 ・旧居の前庭には、宇都宮雨情会によって建立された筆塚(佐藤和三郎書)があったが、道路拡幅のために移転後の旧居脇に移動して保存されている。昭和三十五年十月に発足した宇都宮雨情会は、今の活動は停滞している。 (註)筆塚「詩人野口雨情 ここにて眠る」の左下に、宇都宮市長佐藤和三郎書と書いてある。 以上は(『詩人・野口雨情 ここにて眠る』宇都宮市明保地区明るいまちづくり協議会 平成二十八年(二〇一六年)一月 著者小島延介)による。

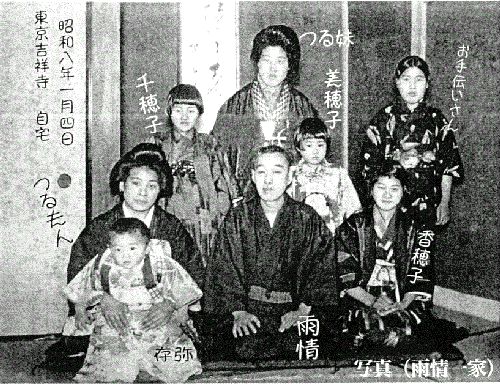

常磐自動車道 中郷サービスエリア(下り線)の雨情詩碑公園にある「あの町この町」の碑の書は、彫刻家・茨城大学名誉教授の山崎猛氏。 【野口雨情の略歴】 <生誕から最初の結婚・離婚まで> ・明治十五年(1882年)五月二十九日、茨城県多賀郡北中郷村大字磯原一〇三番地(現・北茨城市磯原町)に、父量平、母てるの長男として生まれる。本名は英吉。 ・明治三十四年四月、東京専門学校高等予科文学科(早稲田大学の前身)に入学。 ・明治三十七年(満二十二歳)一月に、父が村長在籍中に死亡したため、故郷磯原に帰り、家督を継承するとともに、栃木県塩谷郡喜連川町(現・さくら市)の高塩家の娘ヒロ(明治十五年五月十五日生)と婚約。 ・明治三十八年(二十三歳)ヒロと結婚。 ・明治三十九年(二十四歳)長男雅夫誕生。六月に日露戦争の勝利により樺太の南半分が日本領になったため、七月報知新聞樺太通信員として樺太に赴き、十月に上京する。 ・明治四十年(二十五歳)函館市で新聞記者として二年余流転。妻ヒロも身重な体の上に、生れたばかりの長男雅夫を背負って雨情に付いて行く。函館で焼け出され、札幌に居を移して石川啄木とともに小樽の小樽日報社の創業に加わって三面記事を担当するが、主幹と対立して小樽日報社を去る。 ・明治四十一年(二十六歳)小樽で長女みどり出生するが、八日後に死去。この年、北海道新聞社など道内の新聞社勤務を転々とする。 ・明治四十二年十一月 北海道を離れ、帰郷後上京。 ・明治四十四年(二十九歳)東京有楽社に入社、『グラフィック』の編集に携わる。六月に郷里から妻子を呼び、続いて母てるを引き取る。八月皇太子殿下(後の大正天皇)が北海道に巡啓された際、グラフィックの報道記者として一団に加わり、北海道へ渡る。九月母てる危篤の報に接して帰京したが、臨終に間に合わず。十月郷里に引き揚げ、家業の植林事業に携わる。 ・大正三年(三十二歳)郷里で消防団長、磯原漁業組合長を務め、その後、入山採炭株式会社の事務員となって福島県湯本温泉(現・いわき市)の入山鉱業所へ通う。そのころ芸者置屋の女将・明村まちに世話になる。 ・大正四年(三十三歳)五月十日妻と協議離婚届出。ヒロは磯原の家へ二人の子(雅夫と美晴子)を置いて喜連川に帰る。六月、二児を連れ、福島県富岡町の旅館中屋に滞在して開拓事業に携わったあと、北海道に赴く。 ・大正五年一月 ヒロ除籍。 ・大正六年(三十五歳)十月に「長子雅夫に告ぐ」一巻を手渡して家出、七月、ヒロは喜連川の実家に帰る。事実上の離婚。 <再婚> ・大正七年(三十六歳)十月、明村まちと別れて湯本を去り、単身水戸に出て旅館兼下宿屋「対紅館」の娘で二十歳年下の中里家の長女つる(明治三十五年十二月十二日生)と結婚、水戸市に住んで文学生活を始める。 <ペンネーム> “少年の頃、まぎらわしくない号を付けようと中国の古い本をあさって、春雨の降る意の「雲恨雨情」という詩語からとった。 万葉以後、土を離れてお座敷文学となってしまった日本の文芸を土の上に呼び戻そうと思った”(野口雨情の言葉)。 ・大正九年(三十八歳)『金の船』の童謡欄の選者となる。六月に上京して東京童謡会を結成。ヒロが子供を養育するため磯原の野口家に戻り、雅夫の母として入籍する。「十五夜お月さん」発表。発表当時のタイトルは「十五夜お月」でした。 ・大正十年(三十九歳)「船頭小唄」を中山晋平作曲で発表。「七つの子」発表。十二月、「靑い眼の人形」「赤い靴」を発表。評論『童謡作法問答』や長編童話『愛の歌』を出版。この年、民謡、童謡普及の講演旅行が多くなる。 ・大正十一年(四十歳)「黄金虫」「シャボン玉」などを発表。童謡、民謡の普及を目的として、権藤圓立らと結成した「楽浪園」に加わる。 (註)権藤圓立は、「たなばたさま」の作詞者権藤花代の夫で、歌碑「あの町この町」は権藤圓立の筆になる。 <童心居> ・大正十三年(四十二歳)北多摩郡武蔵野村(現・武蔵野市)吉祥寺に転居。「あの町この町」「兎のダンス」を発表。雨情は巣鴨から移り住んだ際に書斎を建て、応接室、安息室としても利用した。優れた童謡、民謡がここで生まれている。 門に「童心居」と自書し、その脇に「人生は随筆である」と小書して掛けておいた。その心は「一貫した長編でなく、随筆のごとく端的なものであると思う。端的であるから、予めの結果を定めようとしても愚かなことである。そう考えたとき安心もできるのである」。 ・大正十四年(四十三歳)「雨降りお月さん 雲の蔭」「證城寺の狸囃(証城寺の狸囃子)」中山晋平が改作して作曲した歌詞と楽譜が発表された。 ・大正十五年・昭和元年(四十五歳)十一月「野口廣子」の名で両親の野口量平、てる夫妻の墓碑建立。刻字は雨情。 <旅人> 満洲(現・中国東北地方)各地に講演旅行する。「私は旅が好きなのではない。東京におれば苦痛なのである。苦痛を逃れるために、旅の安息所へ出かけるのである。」(野口雨情の言葉)。 ・昭和十八年(六十一歳)五月二十五日、雨情除籍、分家される。七月、ヒロが野口家に復籍。雨情二月に発病。 ・昭和十九年(六十二歳)鹿沼市に住んで足尾銅山への物資の調達などをしていた、つるの父・中里九一郎の紹介で栃木県河内郡姿川村(現・宇都宮市)鶴田一七四四番地に疎開、療養生活に入る。疎開とはいっても、実際は戦争中に軍歌を作らなかったため、懇意にしていた主婦の友社社長が心配して軍部に追及される前に東京から逃れさせたとの説もある。事実、雨情は親しい人に「戦争は詩にならない」と話していた。 ・昭和二十年(1945年)一月二十七日、永眠。享年(満)六十二。三月に磯原の野口家墓地に分骨埋葬される。墓碑には『野口雨情墓』 つる夫人は、昭和三十年秋に武蔵野市に引き揚げ、昭和五十五年二月二日、七十七歳で死去。東村山市にある小平霊園に埋葬。墓碑には『野口英吉・妻つる』。雨情とともに眠っている。 <三男九女をもうけた> 雨情はヒロとの間に一男二女、つるとの間に二男七女、合わせて三男九女をもうけた。 明治三十七年十一月、二人とも二十二歳で結婚したヒロとの間に一男二女。 ・明治三十九年三月に長男雅夫誕生。 ・明治四十一年三月に長女みどり誕生。生後八日間で死亡。 ・大正二年四月に二女美晴子誕生。 大正四年五月にヒロとの協議離婚届を出し、ヒロはさくら市喜連川に帰ったが、大正九年九月に野口家に戻り、雅夫の母として昭和十八年七月復籍。 その年の五月に雅夫から雨情を隠居させる届と分家させる届が相次いで提出され、戸籍が全面的に組み替えられた。この事実は昭和十八年末に、転居の準備として磯原町役場から戸籍謄本を取り寄せた際に知ることとなった。結婚後は大正十年、東京へ出て巣鴨に住む。王子から早稲田間を走っている都電の線路にかかるため、大正十三年三月に武蔵野市吉祥寺に新居を新築。 中里つるとの間に生まれた子供たちは新戸籍に。(カッコ)内が旧戸籍。つるとの間に二男七女。  ・大正八年九月に長女(三女)香穂子誕生。 ・大正十年十一月(四女)恒子誕生。十三年九月に死去のため、新戸籍には載っていない。 ・大正十四年二月に二女(五女)千穂子誕生。 ・昭和二年八月に三女(六女)美穂子誕生。 娘の名前に香穂子、千穂子、美穂子と、野口家の「野」から連想した稲穂の「穂」の字を付けた。 ・昭和五年三月に(二男)九萬男誕生。同六年八月死去。 ・昭和六年八月に長男(三男)存彌誕生。存彌(のぶや)は、早稲田大学卒業後も、父雨情作品の解明に没頭し、膨大な資料の整理をしていたが、平成二十七年三月に脳出血で意識不明となり、十二月五日に亡くなった。生涯独身。『父 野口雨情』(筑波書林)、『野口雨情詩集』『船頭小唄―続野口雨情詩集』(彌生書房)、『野口雨情』(未来社)、『野口雨情 回想と研究』(あい書林)ほか。 存彌の正確な雨情像を伝えたいという気持ちは道半ばだった。自身のこと兄弟姉妹のこと、母つるのこと、そして雨情の作品がつるとの二度目の結婚後に発表されていることを何よりも言いたかったのでしょう。 ・昭和八年三月に四女(七女)陽代誕生。 ・昭和十年十月に五女(八女)喜代子誕生。 ・昭和十三年六月に六女(九女)恵代誕生。 つる、四十二歳の時、雨情没。つるは、昭和五十五年に七十七歳で死去。 つるは、雨情の二番目の妻であり、十六歳で雨情と出会ってから生涯を雨情ととともにした人で、芯の強いしっかり者。雨情に愛されたという点では幸せであったが、野口家の籍に入ったものの、いつのまにか先妻が戻ってきて野口家を継いでいた、というような事情もあって、妻として、かたちの上からは気の毒な面もあった。存彌の研究活動からは、母つるを磯原の野口ヒロ・雅夫一族から守るというメッセージが感じられる。正業に就かなかった雨情が作った二つの家庭からは、おのずと雨情の印象が異なってくるのは当然だろう。 雨情はヒロ一族とつる一族がいがみ合うのは見たくなかった。雨情は几帳面でありながら、自身に関して語った文章も少ない。雨情は作品そのものが自己を語り、自己の歴史と考えていたとされている。 家族に縛られず、自由人でありたかった雨情は、いつまでも文学青年でいたかったに違いない。親、妻、子に苦労を掛け、わがままを通し続けた生涯だった。 <雨情が好んだ物> 雨情の研究家で言語学者の金田一春彦は、『野口雨情民謡選』から、雨情が何を好んだかを分析している。 [植物]一番がすすき、次いで桜、菜の花、麦、笹、松、茶の木、バラ。特色はすすきと笹といったごく地味なものにある。菜の花、麦、茶の木などは、土の詩人といわれるゆえん。 [動物]一番がカラスで、童謡「七つの子」がある。次いで馬、スズメ、鶏、トンボ、牛、イタチ、ツバメ、ウグイス、千鳥、ホトトギス、タニシと続く。 [天体]童謡「十五夜お月さん」「雨降りお月さん」など月が多い。星も多いが、満天の星ではなく、一つ星なのが雨情らしい。童謡「あの町この町」のなかの「お空に夕べの星が出る」も一つだけ出たものを詠んでいる。 [天候]雨。雨情と号したほど。次いで風。人の心を全然察することなく勝手に通り過ぎて行く非常なものと捉えている。 [季節]秋、時間では断然夕方が多い。月もからんで最も詩情を感じるのだろうか。 [場所]畑が多い。川も多い。人や動物に対しては、親と子を並べて歌ったものが多い。 [衣]草履や下駄に特別な愛着を持っている。 このように雨情の詩は、自分の感じた事だけを詩に書き、やさしい言葉で表わそうとしたのが特色。したがって、子供から高齢者まで愛されている。 三十年も前、NHKで野口雨情の歌の特集をした。黒い着物を着た歌手の森進一が歌ったのだが、暗い背景に暗い歌ばかりだった。月、風、秋、すすき、雨・・・。 聴いている方は暗い気分になり終わったので、今でも覚えている。 以上は、『詩人・野口雨情ここにて眠る』宇都宮市明保地区明るいまちづくり協議会 平成二十八年一月 小島延介を参考にしました。 ≪著者・池田小百合≫ これを利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平井英子関連の北島治夫・所有レコード一覧 「あの町この町」 平井英子記事に戻る 中山晋平が伴奏をして平井英子が歌っているもの。

平井英子関連の北島治夫・所有ビクター盤一覧 歌手は平井英子

(註1) この間にマトリックス番号をきちんと表示する切り換えの時期があったのでしょう。それまでは、レーベルと溝の間に、「白頭鳥」なら、50365Aと刻印があり、レコード番号とA、Bを刻印してあるのみ。 (註2) V40181の「キューピーピーちゃん」はマトリックス番号2003なので、51438と同録音の組み合わせを変えての再発売もの。 (註3) B164「十五夜お月さん」も再発売であることがわかります。 (註4) B113「兎のダンス」は50899A、「肩たたき」は51438Bの再発売。 「あの町この町」の児童レコードにはマトリックス番号記載なく、。刻印もレコード番号と同じくJ30001 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【発表誌】 雑誌『コドモノクニ』(東京社)一九二五(大正十四)年十一月号に掲載されました。カタカナ書きの詩と曲は同時掲載。挿絵・岡本歸一。 ●「別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100」(平凡社)一九九三年発行 構成・解説 秋山正美の記載「一九二四(大正十三)年十一月号の「コドモノクニ」で紹介」の「一九二四(大正十三)年」は間違いで、「一九ニ五(大正十四)年」が正しい。

【レコード初吹き込み】 歌手・平井英子(ビクター51821 A面「あめふり」B面「砂山」)、昭和6年7月。 北海道在住のレコードコレクター北島治夫さんから、所有しているビクターレコード51821-Aの歌詞カードを送っていただきました。タイトルは「あめふり」と平仮名です。歌詞は「オムカヒ」と書いてあります。平井英子の可愛い写真に注目。

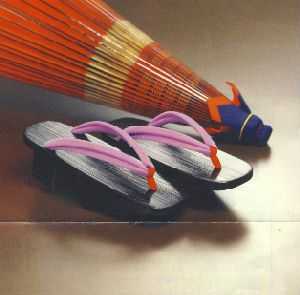

【天気予報 今昔】 今日では、テレビのニュース番組を見ていると必ず天気予報があり、予報士がわかりやすく説明をしてくれます。一週間の天気予報、日本だけでなく外国の天気予報もあります。そして以前に比べて正確になりました。 昔は、空を見て自分で予測していましたので、朝晴れていても、学校が終わる頃には雨が降る事がしばしばありました。そんな時、校門に傘と長靴を持って迎えにくる母親の姿がありました。ほとんどの子供は、傘が欲しいと思いながらも、濡れて帰ったものです。 【急な雨降りは嬉しい】 この歌では、「アメアメ フレフレ カアサン ガ ジヤノメ デ オムカヒ ウレシイナ。」と、母さんが迎えに来てくれる雨降りは嬉しいと白秋は書いています。本来、だれにとっても突然降る雨は迷惑なものでしょうが、それを母親が迎えに来てくれるからかえって嬉しいもので、雨よ、もっと降れ降れという主張には、価値観を転換させる効果があります。雨も考え方によっては悪くないものとする前向きの精神が感じられます。  【ジヤノメ】 【ジヤノメ】お迎えに来てくれた母さんがさしているのは、蛇の目のように同心円をかたどった和傘の「蛇の目傘」です。開いた時丸く見える白地の輪が、大蛇の目を思わせる事からついた名称で、竹の細い骨に水をはじく特殊な加工をした油紙を張った番傘より細く上品なものです。今では、日常生活ではほとんど見かけなくなりました。時折り、テレビの時代劇で見る程度ですから、今の子供には説明しても、どのような物か理解できないかもしれません。洋傘は「こうもり傘」と呼ばれていました。 【「オムカヒ」北原白秋は】 北原白秋は、歴史的かなづかいの「オムカヒ」と書きました。「おむかい」と読みます。昔の日本語は、書き方と、読み方が違います。これは東京方面の古い方言。「おむかえ」がなまって「おむかい」になったものです。 昔、神奈川県西部地区でも「おむかい」は、使われていました。北原白秋は、『アメフリ』を発表した大正十四年には、小田原に住んでいたので、白秋も日常使っていた言葉です。(註・北原白秋は、大正七年三月五日(小田原町御幸浜の養生館に住む。現・小田原市本町)から、大正十五年五月一日までの八年間小田原に住んでいました)。かつて、「おむかい」を使った事のある神奈川県西部地区の人は、「オムカヒ」を、白秋の誤用や植字工の誤植と思う人はいません。 【「オムカヒ」レコード歌手は】 平山美代子、中山梶子、尾村まさ子、金森りつ子、は、「オムカヒ」と歌いました。(レコード番号/ビクター CA‐7‐A(JVE9609‐1)/録音年月日1938年2月14日/発売年月日1938年(昭和13)5月10日)=レコードについては、郡修彦・著『親子で読んで楽しむ日本の童謡』(KKベストセラーズ)二〇〇四年発行による)。平井英子も、佐々川浩子も「オムカヒ」と歌いました。 【中山晋平記念館では「オムカヒ」】 “中山晋平が作曲した時は北原白秋が作詞したとおり『オムカヒ』として作曲しました。こちらの資料として保存しているものは全て『オムカヒ』となっています。後にこの曲が出版されるにあたり、子供向けの童謡だったこともあり『オムカヒ』では『お向かい』(向かい合う意味)と混乱するので、出版社の方で『おむかえ』と訂正して、だされたものがあるそうです。しかし、中山晋平が作曲した時点では白秋の原詩どおり『オムカヒ』となっていますので、中山晋平が『おむかえ』としたわけではありません”(中山晋平記念館より2000年1月14日)。 【『童謠小曲』は「おむかひ」】 中山晋平『童謠小曲』第九集、「アメフリ」「こんこん小狐」掲載。「鶯の夢」「春が來る」「カッコ鳥」計5曲。 <第九集の奥付について> 「童謠小曲」奥付参照 ・昭和四年(1929年)二月十日発行(国立所蔵) ・昭和七年(1932年)八月十日発行(国立所蔵) ・大阪府立中央図書館(国際児童文学館)所蔵の奥付 大正十一年(1922年)十月二十日発行。 この発行日の記載は第一集のもので、第九集の初版ではない。 大正十五年(1926年)十月十日四版(大阪所蔵)。 ※中山晋平作曲目録によると「大15.4」。

【春秋社版の楽譜は「おむかひ」】 小松耕輔編『世界音楽全集 第十一巻 日本童謠曲集』(春秋社、昭和五年発行)は、「おむかひ」になっています。 【教科書は「おむかえ」】 『改訂版しょうがくせいのおんがく2』(音楽之友社)昭和三十三年発行では、「おむかえ」「あとからいこいこ」「やなぎのねもとで」に変えて掲載しました。 文部省は方言の「オムカヒ」を標準語の「おむかえ」に変えて教科書に掲載し、全国の学校で教えたので、ここから子供たちは「おむかえ」と歌いだしました。

ですから、楽譜によっては「おむかい」のものや、「おむかえ」のものがあるのです。近年、「おむかえ(お迎え)」で歌われる事が多くなっています。文部省が学校教育で標準語を教えた結果、「おむかい」は死語になったからです。時代が進み、もう、だれも使っていません。幼い子供に『<お迎い>は<お迎え>のなまりで、れっきとした日本語。「おむかえ」と歌うのは誤り。「おむかい」と歌うのです』という指導者がいたとしても、通用しません。みんなが「おむかえ」と歌います。 童謡は時代の生き物です。この歌は、「おむかえ」と歌われ、これから先も、愛唱され続けて行くことでしょう。(註・オリジナルを追求したコンサートやCDでは初出のまま「おむかい」と歌われています) 「行く」は、童謡では「ゆく」、文部省唱歌では「いく」の発音が一般的です。『改訂版しょうがくせいのおんがく2』(音楽之友社)昭和三十三年発行では、「あとからいこいこ」と変えて掲載しました。文部省唱歌の考えから「いこいこ」にしたのです。誤りではありませんが、この歌は童謡なので、「ユコユコ」のまま掲載してほしかった。歌われているのは「ユコユコ」の方です。 「ヤナギ ノ ネカタデ」の「ネカタ(根方)」は、二年生にもわかるように、「ねもと(根元)」にしたのでしょう。「根方」は「根元」の意味ですが、このように歌詞を変えると、みんなで集まって歌う時、混乱が生じます。「ヤナギ ノ ネカタデ」のまま掲載してほしかった。歌われているのは「ネカタ」の方です。「根方」という言葉は、あまり使われなくなりましたが意味は通じます。 【柳の根方で泣いているのは誰?】 「柳の根方で泣いている」のは、男の子でしょうか?女の子でしょうか? <考察1 歌詞を見る> 歌詞の中には、傘を貸した子の性別がはっきりとは書いてありません。ヒントになる部分は、わずかに「あらあら あの子は ずぶぬれだ」「柳の根方で 泣いている」「キミキミ この傘 さしたまえ」です。 まず、男の子だとしたらどうでしょうか? 昔は、男の子は人前で泣いてはいけないと教育されました。男の子なら、たとえずぶぬれになっても、雨の中を走って帰ったことでしょう。雨ごときで泣いている男の子というのは考えにくい情景のように思われます。 これが女の子だったら、ずぶぬれになってしまって泣いているのも理解できます。 「キミキミ コノカサ サシタマへ」という表現は、現在は子供同士では使わないでしょう。中村幸弘編著『読んで楽しい日本の童謡』(右文書院)には、次のように書いてあります。 “「サシタマヘ」の「タマヘ」、古典語の「給ふ(たまふ)」という、尊敬の意を添(そ)える補助動詞です。命令形という語形の「ーへ」だけが、後世まで残って、男子小学生の言葉としても用いられていたのです”。「キミ」という呼びかけは大正時代、男の子にも女の子にも用いられたと思います。 自分の傘を貸してしまった僕は、母さんの大きな蛇の目傘に一緒に入ります。蛇の目傘の大きさは、母さんのあたたかさでもあります。安心して甘えられます。迎えに来てもらった事が嬉しかったのですが、思いがけず嬉しさが二倍になりました。母さんが迎えに来てくれたことと、傘を貸したことで、ちょっぴり優越感にひたっている得意げな僕を母さんが見守っています。母さんの優しいまなざしが伝わってくる歌です。歌からそのぬくもりが感じられます。 <考察2 挿絵を見る> 初出の『コドモノクニ』(東京社)大正十四年十一月号の挿絵は、男の子に傘を貸しています。挿絵を描いた岡本歸一がそのように解釈したからです。この頃は、楽譜が読める人は少なく、童謡は絵本の挿絵から入るのが普通でした。したがって編集の方も挿絵に力を入れ、優れた挿絵画家が次々出ました。当時人気の岡本歸一の挿絵で「男の子に傘を貸す」場面を見た人々は、雨に濡れて泣いていたのは「男の子」と思い込んでしまったことでしょう。岡本の挿絵では男の子は二人とも洋装で肩掛けカバンです。 北原白秋の詩集『太陽と木銃』(昭和十八年発行、フタバ書院成光館)の「雨ふり」の挿絵は石井了介画で、洋装でランドセルの男の子が、着物で肩掛けカバンの男の子に傘を貸そうとしています。遠景のひとつ傘の女子二人はランドセル、半ズボンの男子は肩掛けカバンに描かれています。

川上四郎の挿絵も男の子に傘を貸しています(昭和十二年、1937年.講談社の絵本『童謠画集』所収)。男の子が共にランドセルを背負っています。もとの詩の「カバン」は岡本帰一の挿絵にあるような肩掛けカバンを意味しているはずです。ランドセルは戦前までは、どちらかといえば都会型の商品とされ、地方では教科書やノートを風呂敷に包んで通学するのが一般的でした。全国的にランドセルが普及したのは昭和三十年代以降です。 ▼『童謠画集』(昭和十二年)

▼男の子に傘を貸している川上四郎の挿絵(昭和十二年)

次に前記の教科書『改訂版しょうがくせいのおんがく2』(音楽之友社)昭和三十三年発行を見てください。ランドセルを背負った「女の子」が木の下で泣いている絵です。絵の作者は不明。

音羽ゆりかご会監修『日本の童謡・唱歌絵本』(主婦と生活社)平成元年発行に掲載されている「あめふり」の絵も「女の子」に傘を貸した後の絵です。挿絵は森泰章。 ▼女の子が傘を借りた森泰章の挿絵

『どうようえほん』(梧桐書院、2002年)の「アメフリ」の絵は宮沢晴子作。泣いているのは女の子で、男の子も女の子も肩掛けカバンです。

宮崎駿監督のアニメ映画『となりのトトロ』(1988)では、カン太がお地蔵さんのところで雨宿りしているサツキに傘を貸す場面があります。カン太は転校生のサツキが気になりますが、男の子のプライドから声をかけることができません。逆にベーと嫌がるしぐさをしたりしています。この映画の背景は昭和30年代の後半で、普通の家には電話もテレビもない時代です。小学校高学年の少年が女の子に軽々しく口をきくようなことは軽挙妄動としてはばかられるような雰囲気がありました。 梅雨時の突然のどしゃ降りで、サツキと妹のメイはお地蔵さんのところで雨宿りをしています。そこへ通りがかったカン太は自分がさしていた黒い大きなボロ傘をメイに差し出すのですがこのときカン太はサツキを「キミ」と呼びはしません。「ん!」というだけです。サツキが受け取っていいものかどうか迷っていると、再びカン太は傘を差しだしますが、このときもただ「ん!」というだけです。サツキが傘を受け取らないので、カン太はその場へ傘を置き、自分はズブ濡れ覚悟で雨の中を走って帰ります。サツキたちはこの傘をさして家に帰り、夕方父親を迎えにバス停に行くついでにカン太の家に立ち寄り、傘を返しますが、この時点でカン太は母親に女の子に傘を貸したことを言っておらず、「学校に忘れた」と言い張っています。母親は雨が降っているのに傘を忘れるなんてありえない、おおかた遊んで壊してしまったに違いないとカン太を叱ります。女の子に傘を貸すなんて優しい行動を取る自分が恥ずかしくて親には言えないというのが男の子のプライドなのです。 これが、小学校の低学年の男の子なら女の子に傘を貸すことも恥ずかしくはなかったでしょう。主人公の男の子の年齢も画家によって微妙にちがって設定されています。 時代を反映しているのでしょう。大正・昭和の初めは「男の子」に傘を貸す絵で、近年は「女の子」に傘を貸す挿絵が多いようです。歌詞には「男の子」か「女の子」か書いてありませんから、歌う人が自由に解釈できる余地が残っているようです。 【僕の心の嬉しいリズム】 詩は、曲をつけることを考慮し整っています。全体にリズムがあるので曲はつけやすかったと思われます。「カケマシヨ カバン ヲ カアサンノ」は、特に韻をふんでいてリズミカルです。 雨でも、お母さんが迎えに来てくれるので、楽しいという歌です。その向うに温かい家庭がうかがえます。 各節の締め括りに繰り返し出てくる「ピツチピツチ チヤツプチヤツプ ランランラン」という雨が跳ねる音が、詩全体を明るく弾んだものにしています。「ボク」の嬉しい心が「アメ」と一緒に踊っているようです。白秋と晋平の才能が光っています。 【「おむかえ」レコード歌手は】 北海道在住のレコードコレクター北島明治夫さんによると、“コロムビアGES-3137 「雨ふり」歌・原明美 住野明日香 コロムビアゆりかご会は、1番「じゃのめで おむかえ」と歌っています。しかし、手持ちのSPは、すべて「オムカヒ」と歌っています。” 【よくある質問】 “二番の歌詞「カケマショ カバン ヲ カアサンノ アトカラ ユコユコ カネ ガ ナル。」とある「カアサンノ」は、どの語に係るのでしょうか?” まず、五番の詩を見ましょう。 「僕ならいいんだ 母さんの大きな蛇目に入ってく」となっていて、僕の行動がよく分かります。 では、二番の詩はどうでしょうか。 「かけましょ鞄を 母さんの後からゆこゆこ 鐘が鳴る」 「カケマショ カバン ヲ」子供が自分の肩掛けカバンを掛けて、「カアサンノ アトカラ ユコユコ」お母さんの後からついて行くようすです。「カアサンノ カバン ヲ カケマショ」と語順転置されているわけではありません。 二番で注目したいのは、韻をふんでいるリズムです。「カケマシヨ」「カバンヲ」「カアサンノ」そして「カネガナル」でまとめてあります。 北原白秋は≪言葉の魔術師≫といわれました。 このページの記載は、私が小さかった頃に高齢の方々が「おむかい」と言う言葉を日常会話の中で使っていたのを思い出して到達した結論です。私は、小田原市近郊の足柄上郡に住んでいます。これを利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この歌は、タイトルが「雨降りお月さん」だったり、「雨降りお月」だったりするので、調べてみる事にしました。 【発表誌】 雑誌『コドモノクニ』(東京社)四巻二号 お正月臨時号/大正十四年(1925年)一月二日発行に掲載。「雨降りお月さん」の詩のタイトルの下に(曲譜附)と書いてある。詩と曲は同時掲載。挿絵は岡本帰一。 大正十四年は大正期童謠のピークでした。『コドモノクニ』は、一月に「四巻一号 一月号」大正十四年一月一日発行と、「四巻二号 お正月臨時号」大正十四年一月二日発行の二冊を出した。特に、野口雨情はこの時期次々と童謠を発表し活躍している。

【「誰とゆく」歌唱の考察】 『コドモノクニ』に発表した詩は「誰(たれ)とゆく」で、楽譜は「だれとゆく」になっています。詩と楽譜のタイトルは『雨降りお月さん』。 歌手の平井英子は「だれ」「おんま」と歌いました。「お馬」を「おんま」と歌うのは童謡の一般的な歌い方です。レコード番号ビクター 52878‐A(JVE5617‐2/録音年月日1933年7月28日/発売年月日1933年(昭和八)11月20日(12月新譜)=レコードについては郡修彦著『親子で読んで楽しむ日本の童謡』(KKベストセラーズ)二〇〇四年発売による。 晋平は、どの子供にもわかりやすく、気軽に歌えるようにとの考えから「だれとゆく」にしたのでしょうが、初出詩のように「たれとゆく」と歌うと、美しい響きになります。 【「雨」と「月」を愛した雨情】 雨情は、「雨」と「月」に対して特別な思いがあったようです。「雨情」という号は、中国の古文の中にある「雲根雨情」からとったもので、「春雨がしとしと降る優しさ」という意味です。「雨」が好きで、特に春雨が好きでした。 さらに「月」も好きで、雨情の孫の不二子さんによると、「雨情は、月に特別の親しみを感じていたようです。月光は、万物を平等に照らすでしょう。そのへんが気に入っていたようで。野口家では、代々三日月に柏手を打って感謝とお願いごとをする風習があり、今も私はそれをやっています」。 “「ああ、わしの神さまはお月さまなんだ。」・・・「月は無限のありがたみがある。想像の蔵なんでやんすよ。お月さまは、光といっしょに物語を放っていらっしゃる。お月さまの光は、子どもの心なんだよ。」”(小林弘忠著『「金の船」ものがたり』毎日新聞社、2002年発行より)。 【詩の考察】 このような雨情の「雨」と「月」に寄せる思いをふまえて『雨降りお月さん』の詩を見ると、雲の蔭で見えないお月さんが、お嫁に行く時にはどうして行くのだろうという、月を擬人化した詩と解釈できるでしょう。シャラシャラ シャンシャンと鈴の音が空に響くようです。大好きな美しい月を花嫁にしたいという雨情のせつない気持ちが伝わってきます。現実には、最初の妻の輿入れが背景にあったと言われています。 【ひろとの結婚事情】 雨情の生家は、かつて水戸徳川家藩主の御休息所で「観海亭」と称され、「磯原御殿」とも言われた名家で、家業は廻船業を営んでいました。明治三十七年一月、雨情二十二歳の時、父量平が村長在職中に亡くなったので、帰郷し、家督を継ぐと共に高塩ひろと結婚しました。盛大な結婚式だったようです。 「野口雨情記念館」によると、輿入れの日は、明治三十七年十一月で、日にちはさだかではなく、戸籍にも記載されていないそうです。不二子さんが、子どもの頃おばあさん(雨情夫人・ひろ)から聞いた話では、輿入れの日は、あいにくの雨で、栃木県塩谷郡喜連川から馬に乗り、濡れて二日もかかって野口家までやって来ました。白無垢姿の花嫁は、百日紅の木がある門をくぐり、出迎えた雨情と初めての対面をしました。 ●『NHK日本のうた ふるさとのうた100曲』(講談社)一九九一年発行には、次のように書いてあります。この文には間違いがある。 “「この歌をきくと、子どものころ、おばあさん(雨情夫人つる)からきいた話を思い出します。『輿入(こしい)れの日が雨でねえ、(栃木県)塩谷郡喜連川(しおやぐんきつれがわ)から馬に乗り、びしょ濡れになって、二日もかかって・・・』と。雨情もきっと、この時の模様を思い浮かべて詩をつづったと思います」『歌をたずねて』(毎日新聞学芸部編)によると、いまも野口雨情の生家に住む孫の野口不二子(ふじこ)が、『雨降りお月』のエピソードをこう話したという。 つる夫人が北茨城の野口家に嫁いだのは大正七年(一九一八年)のこと。いまでは、そんな風習もすたれてしまつたが、『雨降りお月』の歌の世界が、そうした昔をしのばせてくれる。” ●“おばあさん(雨情夫人つる)からきいた話”は間違い。(雨情夫人ひろ)が正しい。 ●“つる夫人が北茨城の野口家に嫁いだのは大正七年(一九一八年)のこと。”も間違い。「ひろ夫人が北茨城の野口家に嫁いだのは明治三十七年十一月」が正しい。 この間違った「つる」の記載は、その後、多くの研究者が使い、失敗を繰り返しています。 (註Ⅰ)『歌をたずねて』(毎日新聞学芸部編)には、“「この歌を聞くと、こどもの頃おばあさん(雨情夫人)から聞いた話を思い出します。『輿入(こしい)れの日が雨でねえ、(栃木県)塩谷郡喜連川(しおやぐんきつれがわ)から馬に乗り、びしょ濡れになって、二日もかかって―』と。雨情もきっとこの時の模様を心に思い浮かべて詩をつづったと思います」と不二子さん。”と書いてある。 ●「つる」の記載はない。『NHK日本のうた ふるさとのうた100曲』(講談社)の編者「日本のうた ふるさとのうた」全国実行委員会が、読者にわかりやすくと、加筆したものだとわかりました。間違ったものを加筆してしまいました。 (註Ⅱ)雨情は中里つると大正七年、水戸で再婚した。生活は貧しく、豪華な結婚式ができるような状況ではなかった。 【つゞきの曲】 『雲の蔭』は、雑誌『コドモノクニ』(東京社)大正十四年三月号で発表されました。『雨降りお月さん』が好評だったので、続きとして作ったものです。『雲の蔭』の詩のタイトルの下には(曲譜つき)―臨時号の『雨降りお月さん』のつゞき― と書いてあります。また、奥付の説明「お母様方のために」にも、次のように書いてあります。 “▲雲の蔭(童謠)-これは一月の臨時号に出てゐます、「雨降りお月さん」のつづきであります。あれと一緒にしてお唄ひ下さると面白さも一入(ひとしお)だと信じます。” 詩と曲は同時掲載。挿絵は岡本歸一。

【『雲の蔭』はこれだ】

【「明ける」「明けよ」歌唱の考察】 『コドモノクニ』に発表した『雲の蔭』の雨情の詩は「夜が明ける」で、晋平の楽譜は「よがあーけーよぅ」になっています。晋平が、明るい響きの歌詞に変えて作曲したものです。「るー」と「よー」では一字違うだけですが、歌ってみると、その違いがはっきりわかります。 大正十五年四月出版の中山晋平 曲『童謠小曲』第八集(山野楽器店)に収録の『雲の蔭』の楽譜は『コドモノクニ』と同じです。 前記レコード・歌手の平井英子は「夜が明けよ」と歌いました。 【晋平苦心の作】 全体がタタタンタンのリズムでできていて、馬の歩みを表現しているようです。中山晋平は、二曲とも同じメロディーで歌えるようにしたいと考えました。しかし、歌詞のアクセントが異なるので合いません。そこで、『雲の蔭』は所々高低を変えて変奏曲のように仕上げました。晋平苦心の作品です。しかし、『雲の蔭』は実際にはなかなかうまく歌えません。苦心して変奏曲のように仕上げたことで、かえって歌いにくくしてしまったことに、晋平は気付いていませんでした。 【「雨降りお月」は、これだ】 中山晋平曲『童謠小曲』第八集(山野楽器店)大正十五年(1926年)四月十日 発行に収録。歌詞・楽譜のタイトルは「雨降りお月」です。

【なぜ『雨降りお月』なのか】 大正十五)年(1926年)四月出版の中山晋平 曲『童謠小曲』第八集(山野楽器店)に収録。『コドモノクニ』に発表した『雨降りお月さん』の楽譜は「だれとゆく」になっていましたが、『童謠小曲』第八集も「だれとゆく」のままです。 しかし、ここで晋平は伴奏譜の前奏と後奏を華やかなものに書きかえました。中間部の伴奏も少しリズムがかえてあります(シンコペーションのリズムにした)。この楽譜で歌ってほしいのです。書きかえた楽譜の曲名は改題され『雨降りお月』になっています。そのため以後の出版楽譜のタイトル名は『雨降りお月』なのです。 この改訂楽譜『雨降りお月』を元にアレンジされレコーディングされたレコードの曲名は『雨降りお月~雲の蔭』です。 ●「レコードの編集時に『さん』が忘れられて(見落とされて)『雨降りお月』になった」と言われているようですが、それは違います。 <レコード情報> 曲名は『雨降りお月~雲の蔭』 ・ビクターレコード番号 50898 昭和四年(1929年)10月発売 歌手は佐藤千夜子。(中山卯郎著『中山晋平作品目録年譜』(豆の樹社)による)。 ・(再録音) 歌手は平井英子 ビクターレコード番号 52878-A(JVE5617-2/録音年月日 1933年7月28日/発売年月日 1933年(昭和八年)11月20日(12月新譜) 【二種類の楽譜】 つまり、二種類の楽譜が存在するのです。一つは『コドモノクニ』に掲載した楽譜で、曲名は『雨降りお月さん』。もう一つは書き直して『童謠小曲』第八集で発表した楽譜で、曲名は『雨降りお月』。これではっきりしたと思いますが、楽譜の曲名が『雨降りお月さん』では、初出の『コドモノクニ』の楽譜をさします。 現在、初出の『雨降りお月さん』の楽譜は出版されていません。出版されているのは晋平が書き直した『雨降りお月』の楽譜の方です。その楽譜にしたがって演奏されるので、曲名は『雨降りお月』です。 【『雨降りお月』楽譜の考察】 もっと詳しく『雨降りお月さん』『雲の蔭』/『雨降りお月』『雲の蔭』の楽譜を見ましょう。 まず、『雲の蔭』の楽譜は、『コドモノクニ』と『童謠小曲』と同じです。「よがあーけーよぅ」の部分も同じ。  晋平は、後から作曲した『雲の蔭』の後奏五小節を、たいへん気に入りました(左図参照)。 その五小節は、ピアノ伴奏右手部分に、オクターブのスタカートで弾く上昇進行や、シンコペーションのリズム、アルペッジョが使ってある。そしてフェルマータがある。このフェルマータは晋平会心の作。きっと、気に入っていた。 そこで自分の曲譜集『童謠小曲』第八集に収録の時、『コドモノクニ』に掲載した『雨降りお月さん』の歌い出し前五小節を、この『雲の蔭』の後奏五小節と同じに書きかえ(フェルマータは省略、二ヶ所和音を変更、オクターブ記号の位置も移動)、華やかな曲に仕上げ、曲名を『雨降りお月』にしました。

さらに、『コドモノクニ』に掲載した『雨降りお月さん』では、「後奏が四小節」でしたが、『雨降りお月』の「後奏も同じ五小節」を使って華やかにしました。

つまり、『雲の蔭』の出だしには前奏がありませんが、『雨降りお月』の「後奏五小節」が『雲の蔭』の前奏になるのです。 一つの作品として続けて歌うのです。 このように、『コドモノクニ』に発表した楽譜『雨降りお月さん』とは、異なるので、初出の楽譜と区別するために、曲名を変更して『雨降りお月』としたのです。 改作前の初出の『雨降りお月さん』の楽譜は、単純でレベルが低い。 晋平が、この『雨降りお月』の楽譜を、作詞者の野口雨情に見せ、前奏と後奏、その他書きかえた部分の複雑な説明をして、改題の了承を得ているとは思えません。 【藤田圭雄の『雨降りお月』考察は】 藤田圭雄著『日本童謡史Ⅱ』(あかね書房)では、「この童謡は一部では「雨降りお月」という題名で通っている。 しかし・・・」と書き、『雨降りお月』のタイトルで全ての楽譜が出版され、同タイトルで佐藤千夜子のレコードが出て歌われている事に不思議がり、不満を述べている。 これは、雑誌『コドモノクニ』の『雨降りお月さん』の楽譜と、『童謠小曲』第八集の『雨降りお月』の楽譜を比べて見ていないからです。 童謡の論文を書く時、詩人雨情の方側からしか見ていないのは、片手落ちです。 しかし、藤田圭雄が書いた不思議がり、不満を述べている文章は、驚く事に全部正しい。 「・・・つまり、大正十五年四月、 『童謡小曲8』に収録する時、中山晋平が勝手に「雨降りお月」とし、それがそのままレコード界では正しい題名のようにいいつがれて来ているので、 野口雨情本人とは関係のないことのようだ。」とある。 【よくある間違い】 ●湯山昭・中田喜直・阪田寛夫・藤田圭雄監修『日本童謡唱歌大系Ⅰ』(東京書籍)平成九年発行の楽譜は、曲名が『雨降りお月さん』になっている。 これは間違い。掲載楽譜は『童謠小曲』第八集のものなので、正しい曲名は『雨降りお月』。さらに、1番の下に2番として『雲の蔭』の歌詞が書いてある。 これも間違い。次のページに『雲の蔭』の楽譜を続いて掲載するのが正しい。湯山昭・中田喜直・阪田寛夫・藤田圭雄監修なのに誰もミスに気付かなかった。 「1番の下に2番として『雲の蔭』の歌詞が書いてある。」という間違いは、多くの出版楽譜で見かけます。歌ってみれば、すぐわかることです。 【二曲まとめた雨情と晋平】 ・野口雨情は、二曲まとめて題名を『雨降りお月さん』とし、 童謠集『螢の燈台』(新潮社)大正十五年六月発行に収録しました。一 二 となっていて、二 には初出にあった『雲の蔭』のタイトル文字はありません。 一の詩は「誰(たれ)とゆく」で、二の詩は「夜が明ける」。最初に発表した雑誌『コドモノクニ』の 詩と同じです。 ・中山晋平 曲『童謠小曲』第八集収録の楽譜は、『雨降りお月』と『雲の蔭』という曲名のついた別々の楽譜です。 ただし、『雨降りお月』に続いて次のページに『雲の蔭』が掲載してあり、一つの作品として続いて歌うようになっています。これが「一つの作品に併合」の意味です。 ◎人気のロングセラー楽譜『日本童謡名歌110曲集 1』(全音楽譜出版社)掲載の楽譜『雨降りお月』『雲の蔭』は正しいものです。 ●『日本百名歌』(主婦の友社)には、次のように書いてあります。「後にふたつあわせて「雨降りお月」という詞が完成しました」の「雨降りお月」は間違い。 二つあわせた詩のタイトルは「雨降りお月さん」。 【後記】 この『雨降りお月さん』『雲の蔭』の項目は、多くの方に見ていただき、 「納得した」「すっきりした」という声をいただきました。よりわかりやすくするために、説明に楽譜を付け、岡本帰一の美しい挿絵も、カラーで紹介することにしました。いかがでしょうか(2010年9月20日)。 【さらに調査】 2013年2月12日、厚木市立中央図書館で『東京朝日新聞縮刷版』昭和二年(1927年)8-11月を調査。 昭和二年八月二十四日水曜日、ラヂオ番組表、東京【JOAK】 ◇午後六時三十分(子供の時間) 童話と童謠

【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【直筆楽譜】 中山晋平直筆楽譜には、冒頭に「はづみを以て 極めて軽快に(四分音符=88)」と書いてあります。歌唱の音符はタッカタッカのはずむリズムです。

【発表誌】 絵雑誌『コドモノクニ』(東京社)1924(大正十三)年五月号掲載。通巻号数3巻5号。岡本帰一/画。色刷りのページには詩のみが掲載され、別の箇所に曲譜(1ページ)が付いている。詩と曲は同時掲載。これは、藤田圭雄『日本童謡史Ⅱ』(一九八四年・あかね書房)でも確認できます。『コドモノクニ』は、大阪国際児童文学館で閲覧できます。

●『朗々と歌いたい 童謡・唱歌 日本百名歌』(主婦の友社編)平成16年発行の解説「大きな月をバックに少女がうさぎと並んで踊る絵がページを飾りました」。これは間違い。この絵は『童謠小曲』第七集の加藤まさをが描いた表紙の絵。「岡本歸一が描いた四匹の兎が踊っている絵がページを飾った」が正しい。 【音楽会でのあつかい】 大正十三年四月十二日(土曜日)午後一時半から、丸ノ内報知講堂に於て、「子供芸術大会」が催された。入場料は壱円。プログラムには、〔第一部 七、童謠のお稽古 中山晋平 1兎のダンス「コドモノクニ」五月号掲載 2あの町この町「コドモノクニ」一月号掲載〕。とあり、〔第二部 四、舞踊(兎のダンス「コドモノクニ」五月号掲載)藤間 社中〕となっています。このプログラムは、藤田圭雄・著『日本童謡史Ⅱ』(あかね書房、昭和五十九年発行)で見る事ができます。 プログラムから、中山晋平が集まった人たちに『兎のダンス』と『あの町この町』の歌い方を教えたことがわかります。また、藤間 社中が踊りを披露しています。これにより、みんなが歌や踊りを覚えて帰り、それは口から口へ伝わって全国に広まりました。歌も踊りも大人気となりました。楽譜が読めない人がほとんどの時代のことです。 【曲の収録】 ・中山晋平曲『童謠小曲』第七集(山野楽器店)一九二六(大正十五)年四月十日発行に収録。加藤まさを/装画。兎と女の子が跳ねて踊っている『兎のダンス』が表紙になっている。この曲集の表紙は1-12集は加藤まさを、13-17集は竹久夢二が装幀しました。第七集には『あの町この町』も掲載されている。『童謠小曲』は一冊五十銭(池田小百合所蔵、勉強のためなら公開可)。

・『中山晋平童謠曲集』第二編(東京 新興音樂出版社)昭和九年発行の表紙は、兎が横笛を吹いている絵(「ひろし」のサインがある)ですが、『兎のダンス』は掲載されていません。『童謠小曲』と『中山晋平童謠曲集』は別の物です。 <参考>『中山晋平童謠曲集』第一編~第三編 昭和九年七月発行。第四編 昭和十二年六月発行。(新興音楽出版社)

●長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)の記載「この詩は大正十三年五月号の童画雑誌「コドモノクニ」に発表されたもので、発表後間もなく中山晋平によって作曲されました」は間違い。「詩と曲は同時掲載」が正しい。「発表後間もなく中山晋平によって作曲されました」の、この記載は、「ほどなく曲がつけられ」「すぐに曲にした」など表現は変えられているが、沢山の出版物に使われてしまいました。 【上笙一郎編『日本童謡事典』(東京堂出版)2005年9月発行の検証】 ●「一九二六年四月出版の『中山晋平童謡曲集』で晋平の作曲が発表された」の『中山晋平童謡曲集』は間違い。「中山晋平 曲『童謠小曲』第七集に収録」が正しい記載。 ●「晋平の作曲が発表された」も間違い。『コドモノクニ』に、「詩と曲は同時発表」が正しい。長田暁二・著『母と子のうた100選』と同じ間違い。 ●同ページ写真の説明文<「兎のダンス」の収められた『童謠小曲』(1928年) 加藤まさを画>の(1928年)も間違い。(1926年)が正しい。(項目執筆者・上笙一郎) 以上のように、このページだけでも沢山の間違いがあります。『日本童謡事典』ですから、これを参考にして次々間違った出版物が出てしまいました。 【詩の収録】 野口雨情の第三童謠集『螢の燈台』(新潮社)1926(大正十五)年六月発行に収録。 雨情らしい、ゆかいな童謡です。「耳に鉢巻」は、兎の長い耳は踊っている時邪魔になるので縛っておこうと思ったのでしょう。兎が跳ねる「ラッタ ラッタ」という擬態語も他にはなく、ユニークです。「赤靴」には、雨情の思い入れがあるようです。『赤い靴』の詩も作っています。 【レコード】 昭和四年(1929年)、初吹き込み歌手・平井英子(ひらいひでこ)、 ピアノ伴奏は中山晋平。レコード番号ビクター 50899-A(JVE681-1)/録音年月日1929年7月29日/発売年月日1929年9月25日(10月新譜)。このレコードにより、歌、踊りの人気を独占しました。童謡史には欠かせない曲ですが、平成十八年 「親子で歌いつごう日本の歌百選」には選ばれていません。童謡や唱歌は、歌わなければ忘れられてしまいます。『兎のダンス』が消えてしまいます。 (レコードのデータは郡修彦著『親子で読んで楽しむ日本の童謡』(KKベストセ ラーズ)による)。 他に、「兎のダンス」のレコードは、ビクターレコード(J-3004-A)歌/平山美代子、平井英子、中山梶子/日本ビクター管弦楽団伴奏があります(小田原市在住Мさん所蔵)。 【野口雅夫の「兎のダンス」一考察】 雨情の長男雅夫は、次のような考えです。 「餅の好きだった父は、餅を焼きながらふくれたりへこんだりする餅にウサギのダンスを思い浮かべ、後の「兎のダンス」が生まれたのだと思います。 父の童謡には、教訓的なことも、特に道徳的なこともなく、のびのびとした自由な世界が広がっていたと言えるでしょう」(『太陽』日本童謡集うたのふるさと一月号新年特別号(平凡社)1973年12月発行より抜粋)。 この意見は、多くの研究者に注目され、その著書に使われていますが、出典が明らかになっているものは少ない。引用文は、出典を明らかにすべきです。 ●これは野口雅夫の意見なのに、長田暁二・著『母と子のうた100選』では、「・・・この詩を作ったと伝えられています」となっているのはおかしい。 ●「お餅を焼いている時に生まれた詩(ふっくら膨らんだ白いお餅が兎に)」のタイトルで面白おかしく書き直している文もある。このように引用文をアレンジすると、元の作者の意図と違ってしまう。 雅夫の意見の後半 「父の童謡には、教訓的なことも、特に道徳的なこともなく、のびのびとした自由な世界が広がっていたと言えるでしょう」は、だれも注目をしていないが、「雨情童謡」を語る重要な部分です。 【兎の童謡】 『兎のダンス』と『兎の電報』を間違えている人があるようです。『兎の電報』は北原白秋・作詞、佐々木すぐる・作曲。歌詞も曲も全然違うが、いずれの曲も兎が跳ねる躍動感がある。それは、歌わなければわからない。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||||||

【愉快な童謡】 とても愉快な童謡です。太鼓の響きと「sho, sho,証城寺」で歌が始まります。さらに「tsu,tsu,月夜」や「皆出てkoi,koi,koi」なども言葉が打楽器のような感覚です。寺も月も皆が浮かれて響き合い、にぎやかな歌になっています。「ぽんぽこぽんのぽん」は腹鼓の音ですから当り前ですが、歌全体が腹鼓のような響きでいっぱいなのです。「負けるな」や「来い」を重ねることにより、歌は、さらに楽しくなっていきます。  【モデルの寺は『證誠寺』】 この狸囃子には、モデルになった寺があります。それは、千葉県木更津市富士見の浄土真宗本願寺派 護念山『證誠寺』です。 本文は、證誠寺十一代目住職・隆克朗氏からの手紙(平成十二年十月三十一日記)をもとに書きました。 ▼千葉県木更津市『證誠寺』 【木更津には俚謡(ひなうた)があった】 藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)には次のように書いてあります。 “十代目の住職である隆高鑑の話に、木更津には、数十年前から、「証誠寺山の ぺんぺこぺん おいらの友達ア どんどこどん」という俚謡があったということだ。 これは、証誠寺の五、六代前の和尚に、昼は寺子屋をひらいて、夜は三味線を教えていた人があった。この和尚と、狸との交友がこの謡で、「ぺんぺこぺん」は和尚の三味線の音、「どんどこどん」は狸の腹つづみの音だということだ。 雨情は大正十三年秋、講演旅行の途中、木更津でこの俚謡をきき、それを土台にしてこの「証城寺の狸囃」を作ったのだ” (註) 俚謡(ひなうた)は鄙歌とも書き、いなかにつたわる歌や民謡のこと。雨情は民謡に興味を持っていました。 【松本斗吟が創作した狸伝説】 俚謡(ひなうた)を元にして、檀家で郷土史家の松本斗吟(まつもと とぎん)が“狸伝説”を書きました。 それは、「ある月夜のこと、證城寺の境内で、およそ百匹ばかりの狸が勢ぞろいして歌い踊るのに、和尚さんがつりこまれて三晩競演。ところが四日目の夜に狸たちが来ないので見ると、腹の裂けた大狸が死んでいた」というものです。 明治三十八年十二月一日発行の『君不去(きみさらづ)』(多田屋書店・発売所)に載せました(木更津市立図書館所蔵)。奥付には、著作兼発行者は渡邊菊次郎 千葉県君津郡木更津町木更津千四百三十番地と書いてあります。渡邊菊次郎は、松本斗吟の本名でしょう。表紙にも松本斗吟(渡辺菊次郎)著と書いてあります。 『雜録』100ページの中のタイトルは「證城寺の狸囃」で、俚謡は「證城院のぺんぺこぺん、己等の友達やどんどこどん。」になっています。

(註)「狸塚は、昭和四年(1929年)、木更津町南町盛年会の人たちが境内に建立しました」(證誠寺による)。「腹の裂けた大狸が死んでいた」という“伝説”の狸を哀れんで供養のため建てたものです。横になった狸のような形の石に彫られた「狸」の字は、雅号を“狸庵”と称し、狸の愛好家として知られた中橋徳五郎氏によるものです。 この伝説の話を雨情にしたのは木更津尋常高等小学校(現・木更津市立第一小学校)の訓導の橋本林蔵(静雨)だといわれています。静雨は、童謡や俳句を作っていました。「静雨」とは、野口雨情にあこがれてつけたペンネームでしょうか。橋本の名前は、『きさらつ』第七號の「最後に」という40ページの文で見る事ができます。『きさらつ』の編集者でしょう。 <橋本林蔵(静雨)について> 橋本林蔵は明治四十五年、千葉県師範学校卒業、木更津尋常高等小学校赴任。大正六年ごろから俳句を作りだす。渡辺水巴に師事、大正九年、曲水木更津支社に属す。妻の名は静。戦前、東京杉並区役所職員として要職にあった。昭和四十五年(1970年)二月二十日没。 (註)橋本林蔵(静雨)については、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方(府中市のNさん)から教えていただきました(2016年7月13日)。 【野口雨情が木更津に来た日は】 雨情は手紙に書き残していました。 <野口存彌 東道人編纂 野口雨情著『新資料 野口雨情≪童謡≫』(踏青社、2000年9月発行)によると> 343ページ 書簡 大正十年十月十日消印(封書) 仙台市八幡町二十九番地 天江登美草様 東京西巣鴨町宮仲二一四二 野口英吉 十月九日 「その後はとんだ御無沙汰を致しました。・・・先月の廿一日に千葉県君津郡の郡教育会から招かれて童謡の講演に行って来ました。・・・」 以上から、野口雨情が木更津に来た時期は、大正十年九月二十一日ということになります。今までだれもこの文献に当って確定しなかった事が不思議です。

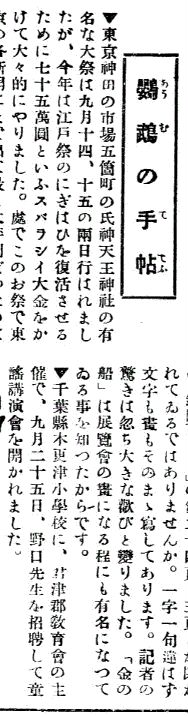

【大正十年の童謠講演會日時】 【大正十年の童謠講演會日時】雑誌『金の船』第三巻 第十一号(東京 キンノツノ社発行)大正十年十一月一 日発行十一月号の92ページに、“千葉縣木更津小學校に、君津郡教育會の主催 で、九月二十五日、野口先生を招聘して童謠講演會を開かれました。”と書いて あります。 大正十年九月二十一日の東京日日新聞房総版に「童謠の講演會 廿五日木更津で」と題した予告記事があります。 「君津郡教育會第一分會木更津眞舟淸川鎌足四校の主催で來る廿五日午後一時から木更津小學校で民謠童謠の大家野口雨情、人見東明兩氏を聘し講演會を開く筈」。 童謡講演会は大正十年九月二十五日(日曜日)午後一時から。 【木更津を複数回訪れている】 雨情は、文集『きさらつ』の選者として木更津を複数回訪れている。木更津市史の年表には“1922年「文集きさらづ」発刊、野口雨情、作品の選者としてしばしば来津”とある。 【『きさらつ』第七號に「證誠寺の狸囃」寄稿】 雨情は俚謡(ひなうた)を知り、それをもとにして童謡を創作しました。 そして、大正十三年十月三十一日発行の雑誌『きさらつ』第七號に、「證誠寺の狸囃」の題名で寄稿しました。『きさらつ』は、木更津尋常高等小學校発行の雑誌です。 詩は、「證誠寺の庭は 月夜だ 月夜だ 友達來い」となっていて、「己等の友達ァ どんどこどん」という木更津の"俚謡"が詩の中に二回使われています。寺の名前は「證誠寺」です。詩の最後に特別な註はついていません。 (註1)木更津市立図書館より平成17年1月26日(水)FAXでの連絡によると、『きさらつ』は次のようです。 “『きさらつ』第7號の発行日については、大正13年10月31日で正しいです。『きさらつ』については、原本が所蔵されておりませんが、複写した資料があり、確認いたしました。” ●第七號を、「七月発行」や「七月号」としている研究者があるのは間違い。 (註2) 平成22年3月20日(土)、木更津市立図書館より郵便で『きさらつ』第7號を複写した資料をコピーして送ってもらいました。 私はそれを見て驚きました。「證誠寺の萩は 月夜に 月夜に 花盛り」となっていたからです。ワープロで打ち直すとき、間違えたと思われる「證誠寺の庭は 月夜に 月夜に 花盛り」という詩の方が、あらゆる出版物で紹介されてしまっています。自分で確認せず、次々に写したためです。 ●「證誠寺の庭は 月夜に 月夜に 花盛り」は間違いです。

【『きさらつ』第七號掲載の「證誠寺の狸囃」】

奥付の前39ページには「證誠寺の狸囃について」という題の文が掲載されています。これは、編集者の橋本という人が書いたようです。  “木更津傳説證誠寺の狸囃を、童謠の大家であらせられる野口雨情先生が立派な童謠にして下さつた事は、實に木更津全體の喜びであると思ひます。野口先生はこれを「金の星」の十二月號へものせたいと申されました。そうなるといよいよこの狸囃も全国的に唄はれるやうになります。 自分の郷土の傳説ほどなつかしいものはありません。郷土傳説は郷土の魂―生命であります。 この傳説は町の人松本斗吟さんが、世の中の開けるにつれ、ともすれば傳説が忘れられそうになるのを惜しまれて、二十年ばかり前に書き綴られておかれたのでありました。 この傳説の筋だけをかいつまんで見ますと、・・・” ここまで読むと、雨情に伝説の話をしたのは、橋本だと納得できます。雨情を招待した中心人物も橋本でしょう。文からは、彼の情熱が伝わってきます。 【『金の星』大正十三年十二月号】 雨情は、大正十三年、雑誌『金の星』(金の星社)十二月号に「證城寺の狸囃」を発表。 詩は雑誌『きさらつ』第七號と同じですが、「證誠寺」の「誠」を、「城」に変えて「證城寺」としてあります。 題名の下には(傳説童謠)、詩の最後には(證城寺の狸囃は千葉縣木更津町に傳つてゐる狸の名高い囃であります)と註が書いてあります。 【『金の星』大正十三年十二月号掲載の『證城寺の狸囃』】 第六巻第十二号 表紙絵は寺内萬治郎作 「鈴の音」 ▲ 「證城寺の狸囃」歌詞▼

【エピソード】 この童謡には、次のようなエピソードがあります。その話は「あの童謡を発表したとき、私が大変に叱られた話、漾さんに聞かせやしたっけかね」で始まる。

以上は、泉漾太郎著 改訂版『野口雨情回想』(筑波書林、1980年) 151ページより抜粋。 以上は、泉漾太郎著 改訂版『野口雨情回想』(筑波書林、1980年) 151ページより抜粋。 【雨情は、松本が寺の名前を変えたことにすぐに気がついた】 泉漾太郎が野口雨情から直接聞いたとするこの回想文は、読者を意識しての作り話とする研究者もあります。 しかし、證誠寺の和尚さんが立腹した話は、歌と共に知れ渡り、微笑ましいものです。寺の名前を「證城寺」としたのは、寺側から抗議がくるであろうことを考え、現実の寺の名前と違えた方が望ましいだろうとの雨情の配慮でそうしたのでしょう。愉快な話で、雨情ならありそうだと思えます。 私、池田小百合は、2010年3月26日に木更津市立図書館から送られて来た『君不去』のコピーを見て驚きました。タイトルが、この時すでに「證城寺の狸囃」になっていたからです。雨情は、橋本から話を聞いた時は、「證誠寺」の伝説と思ったのでタイトルを「證誠寺の狸囃」としました。しかし、『きさらつ』掲載の後、この『君不去』を見せられ、私と同じように驚いたのではないでしょうか。さっそく「證城寺の狸囃」に変えて『金の星』に掲載したのです。 松本斗吟が、寺の名前を「證城寺」としたのは、“寺側から抗議がくるであろうことを考え、現実の寺の名前と違えた方が望ましいだろう”と考えた事に、『君不去』を見た雨情は、すぐ気がついたのです。ですから、寺の抗議にも平然と言い逃れられたのです。 【中山晋平が改作して作曲】 大正十四年、『金の星』一月号で、中山晋平が改作して作曲した歌詞と楽譜が発表されました。 【『金の星』大正十四年一月号掲載の『證城寺の狸囃』楽譜】▼ 第七巻一号 表紙絵は寺内萬治郎 「何処まで滑る」▼

曲名は、雑誌『金の星』(金の星社)大正十三年十二月号と同じ「證城寺の狸囃」ですが、歌詞は随分違います。改作は雨情が講演旅行中だったので、許可を取っていませんでした。雨情は、大正十三年十二月、満鉄の招待で満洲・内蒙古を旅行していました。

晋平は、雨情が俚謡(ひなうた)をもとに創作したことを知らず、大切な言葉であった「ドンドコドン」を無視して「ぽんぽこぽんのぽん」にしたり、「證、證、證城寺」「ツ、ツ、月夜だ」と繰り返しました。

詩をよく見ると、「和尚さんに負けるな 來い、來い、來い來い來」となっています。楽譜では六回歌うようになっています。最後は詩も楽譜も「己等の友達ァ ぽんぽこぽんのぽん」です。

注目したいのは、改作した詩の中にも、二回「己等の友達ァ」が出ていることです。 曲名は、雑誌『金の星』(金の星社)大正十三年十二月号と同じ「證城寺の狸囃」ですが、歌詞は随分違います。改作は雨情が講演旅行中だったので、許可を取っていませんでした。雨情は、大正十三年十二月、満鉄の招待で満洲・内蒙古を旅行していました。

晋平は、雨情が俚謡(ひなうた)をもとに創作したことを知らず、大切な言葉であった「ドンドコドン」を無視して「ぽんぽこぽんのぽん」にしたり、「證、證、證城寺」「ツ、ツ、月夜だ」と繰り返しました。

詩をよく見ると、「和尚さんに負けるな 來い、來い、來い來い來」となっています。楽譜では六回歌うようになっています。最後は詩も楽譜も「己等の友達ァ ぽんぽこぽんのぽん」です。

注目したいのは、改作した詩の中にも、二回「己等の友達ァ」が出ていることです。

【すべて晋平の創作】 藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)に引用されている斎藤佐次郎の『金の星社・思い出ばなし』によれば、この時の様子は次のようです。 “ある朝、突然晋平さんが私を訪ねて来ました。和服のふところから曲譜の原稿を出して、「野口さんに諒解を得たいと思ったのですが、旅行中で見てもらえないのです。止むを得ないから、そのまま持って来たんですが、しかし、しかられやしないかと思って心配で・・・」というのです。『金の星』掲載のため、晋平に雨情の童謡『証城寺の狸ばやし』の作曲を依頼したところ、晋平は歌詞の一部を自分の作曲しやすいように直してしまったのです。そのことを雨情に諒解を得たいのだが、旅行中のために得られないが、締切りも迫っていることであり、兎も角もそのまま持って来たというのです。「雨情さんのことだから、事後承諾で勘弁してもらいましょうや。」と私も言って、そのまま雑誌に載せて了ったのが今日も歌われている『証城寺の狸ばやし』です。証、証、証城寺と、くりかえしたり。「ポンポコポンのポン」などのハヤシ詞(ことば)はすべて晋平さんの創作です。” 【「読む詩」から「歌う詩」へ】 雨情の詩は「読む詩」でしたが、作曲の都合で晋平が改作した詩は、大変元気でリズミカルな「歌う詩」になりました。 雨情は、無断で改作したことを一度は怒ったものの、やがて晋平の改作を容認するようになったようです。 【藤田圭雄の雨情批判】 晋平の改作を容認したことについて、藤田圭雄は、その著書『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)で、くり返し雨情を批判し、残念がっています。 “・・・そこにはもう、言葉に対する雨情の厳しい姿勢は全く影をひそめている。作曲家にいわれるまま、その都合がいいように謡の方を変えている。” “うたわれる場合は多少ことば使いが変わってもやむを得ないが、みてもらう詩、読んでもらう詩としてはこのリズムは崩せぬという頑固たるものがあった。 その厳しさはもうない。「証、証・・・」と重ねてほしいといえば重ねるし、「月夜だ 月夜だ 友達来い」という素朴な形も、「ツ、ツ、月夜だ 皆出て来い来い来い」という、にぎやかな姿に変わっている。由緒ある「どんどこどん」も、平俗な「ぽんぽこぽん」になってしまった。 一言一句ゆるがせにしない雨情の厳しい態度はもうここにはない。作曲家の都合の良いようにどうとでも従っていた。” “「どんどこどん」という、泥くさい、古風な腹つづみの音の表現は、雨情には近接感があったのだろう。それが「ぽんぽこぽん」になり、その上「のぽん」までついてしまったのでは、もう詩人雨情のものではなくなる。” “この「証城寺の狸囃子」が雨情を代表する最高の作品かというと、そんなことはない。”と強い口調で書いてあります。 【詩の中に「狸」という字が一字も出てこない】 雨情の詩は、晋平の作曲の都合で変えられてしまいましたが、石塚弥左衛門がその著『いしぶみ・雨情の童謡』(せきれい舎、1990年11月10日発行)と、『月の文学碑』(大日本図書、1994年11月10日発行)で、「狸囃子でありながら詩の中に“狸”という字が一字も出てこないのも面白い」と書いているように、詩の中に「狸」という字が一字も出てこない。これは雨情が意図的に行なったものです。晋平は、改作する時、その事に注意したので、雨情も容認したのでしょう。実に見事です。

私、池田小百合は、詩を作った雨情が狸の名前を登場させずに書いた事も驚きますが、晋平が詩を見て、それに気がついて作曲したであろう事にも驚きます。詩に深い理解が無ければできないことです。 <雨情の談話の中にあった言葉だった> 2016年7月13日、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方(府中市のNさん)から「“證城寺”あの頃とこのごろ 木更津から大變叱られた! 語る人 野口雨情」(日曜談話室・東京朝日新聞千葉版 昭和10年12月8日に掲載)が送られて来ました。 “・・・こゝの學校の子供に歌はせるものを作つて貰ひたいといふお話でした。なにか材料があるかとたづねましたら「切られ與三郎」の傳説があるとのこと。與三郎は童謠にならないので何か他のものはとあたつてみましたら證誠寺といふ古い寺がある、この寺に昔狸が住んでゐたとのこと、時折り腹づつみを打つて付近の人を驚かしたことがわかりました。狸とか馬とか、人形とかいふものは童謠の世界ですから、それならといふので歌を作つて作曲を中山晋平さんにお願ひしたのです。” “狸だから腹づつみを打つ月夜の晩がいゝだらう、萩や薄もお景物に、もう一つ腹づつみだけでなく踊りも踊るだらう、もう一つ、ついでに和尚さんも一つ仲間に引き入れてやりませう、こんなことを想像して作つたものです。ところがその頃、證誠寺のお坊さんにたいへんお叱りをうけてしまひました。 「詩人なんて、とんでもない出鱈目をかくもんだ、第一このお寺には狸なんかゐなかつた、それにお先祖の和尚さんが狸と一緒に踊つたなんて、馬鹿々々しい話だ、人権蹂躙の限りだ」 と罵倒されました。” “(二年位過ぎてから)證城寺の唄ははだんだん廣まつて行つたのです。地方の人々も證城寺はどこだ?とお考へになるようになりました、そのはずですあの歌の中には木更津といふ言葉が全然入つてゐないからです、また狸といふ字も入つてゐません、ですからお歌ひになる子供さんたちは證城寺がなんだか自分たちのすぐ近くにあるやうに思はれるのです、それにあの曲がすばらしくいゝのです、中山晋平さんも、もう二度と童謠の作曲ではあのまねが出來ないでせう、といつても、決して中山先生に失禮ではないと思ふ程素晴らしい曲なんです。” 私、池田小百合は、昭和10年12月8日の雨情の談話に“歌の中には・・・狸といふ字も入つてゐません。”は、ここにあったのかと思いました。  【最初の振付は、これだ】 『金の星』大正十四年二月号には、早々と林きむ子 の振付で「童謠舞踊 證城寺の狸囃」が4ページに渡って掲載されています。女 の子が踊る写真入で紹介してあります。編集・発行人の斎藤佐次郎の意気込みが うかがえます。きっと、中山晋平が持って来た曲を見た斎藤佐次郎は、その素晴 らしさに感動し、すぐに林きむ子に振付を頼んだのでしょう。「二月号」は、大 正十四年一月九日印刷納本 大正十四年二月一日発行なので、この曲に関して は、旅行帰りの雨情が口をはさむ間もなかったようです。だれよりもヒットを喜 んだのは斎藤佐次郎でした。雨情から反論されない内にヒットするようにしむけ たのは、佐次郎だったからです。案の定、曲は踊りと共に大ヒットとなりまし た。その後、いろいろな振付が考案されました。 雑誌『金の星』第七巻 第二号(東京 金の星社発行)大正十四年二月一日発行 二月号▲ 表紙 「日向ぼっこ」寺内萬治郎 ▼『金の星』大正十四年二月号掲載 林きむ子振付「童謠舞踊 證城寺の狸囃」

【『金の星童謠曲譜集』に収録】 『金の星童謠曲譜集』(金の星社)第九輯『あの町この町』(伴奏付。大正十四年四月二十五日発行)に収録。定価八十銭。 この本の掲載曲は、「あの町この町」「雀踊り」「木の葉のお船」「高野山」「鼠の小母さん」「證城寺の狸囃」などの六曲。(国立音楽大学図書館所蔵) 。 『金の星』大正十四年一月号掲載の「證城寺の狸囃」の詩は、「和尚さんに負けるな 來い、來い、來い來い來(こ)」だったのですが、収録の詩は、「來い、來い、來い來い來い」となっています。楽譜では六回歌うようになっています。 【楽譜について】 ハ長調、四分の二拍子。四分音符=80。明るく楽しい曲です。 12小節のAの部分と、8小節のBの部分の二つの旋律で作られていて、実際にはABAの形で歌われます。 また、楽譜を見ると、「はぎは」の部分だけ歌詞のアクセントにそって旋律が変えてあります。言葉のアクセントに忠実に作曲していた事がうかがえます。 前奏や間奏も、狸の腹鼓を模した、おどけた節で作られています。これが、明るく楽しい曲にしているのです。 【さまざまな楽譜の出版】 発表後にも、さまざまな楽譜が出版されています。 <『童謡小曲』第十集では>

大正十五年四月一日刊行の中山晋平曲『童謠小曲』第十集(山野楽器店)の楽譜では、曲名が『證城寺の狸囃子』で、「子」が入っています。詩は、「和尚さんに負けるな」の次の「來い」が、楽譜と同じ六回続きになっています。そして最後は「花ざかり 己等は浮かれて ポンポコポンのポン」となっています。 今までは、詩の中に「己等の友達ァ」が二回でしたが、晋平は単調な繰り返しを避けるため、二回目は「己等は浮かれて」としたかったのでしょう。しかし、楽譜の歌詞付けは、「ハナザカリ おいらのともだちや ポンポコポンのポン」と、これまでのままです。編集の時に不一致が見落とされたものと思われます。歌詞の最後には註があります。註は次のようです。 註 證城寺といふのは上總(かずさ)の木更津にある古刹(こさつ)で、この寺には月夜の晩に狸が多勢浮かれ出して謠(うた)つたり踊つたりするといふ傳説(でんせつ)がある。 ●曲の収録は、中山晋平曲『童謠小曲』第十集より先に、『金の星童謠曲譜集』(金の星社)第九輯『あの町この町』(伴奏付)大正十四年四月二十五日発行に収録してあります。 ●『金の星童謠曲譜集』収録の題名は「證城寺の狸囃」。しかし、後の出版楽譜はすべて「證城寺の狸囃子」。つまり、大正十五年四月一日刊行の中山晋平曲『童謠小曲』第十集(山野楽器店)の楽譜から「狸囃子」と「子」がつくようになった。これは楽譜を見ればあきらかなことです。中山卯郎編著『中山晋平作曲目録・年譜』(芸術現代社、昭和五十五年二月ニ十九日発行)にも書いてあります。 <『中山晋平童謡選曲集』第二集> 『中山晋平童謡選曲集』第二集(アポロ企画)では、楽譜の歌詞付けが「はなざかり おいらはうかれて」になっています。やはり、晋平は「おいらはうかれて」にしたかったのです。 【レコードが発売されると大ヒットになりました】 昭和四年三月一日発売のレコードで一躍有名になりました。 ・曲名 證城寺の狸囃子 ・歌手 平井英子/みどり会少女連 ・伴奏 中山晋平(ヴァイオリン・鳴物入) ・レコード番号 ビクター 50669-A(JVE50-1) ・録音年月日 1929年1月8日 ・発売年月日 1924年3月1日(3月新譜)。 (郡修彦著『親子で読んで楽しむ日本の童謡』(KKベストセラーズ)による)。 最後は「己等は浮かれて」と歌っています。この歌詞の変更は、中山晋平が指導したのでしょう。 一番は「己等の友達ァ ぽんぽこぽんのぽん」で、三番は「己等は浮かれて ぽんぽこぽんのぽん」です。 今も、この歌詞を使って歌う人が多い。出版物もこの歌詞を掲載しています。 (註)新しい出版楽譜のなかには、曲名が「証城寺の狸囃子」と「証」の字になっているものがあります。 これは歌碑にも見られます。昭和二十一年の当用漢字の告示により、 證の字は法令、公文書、新聞、雑誌および一般社会を対象として使用しないこととなったからでしょう。 【平山美代子 中山梶子の歌は】 平山美代子、中山梶子が歌ったレコードがあります。録音、発売日は不明。伴奏は日本ビクター管弦楽団。これも、最後は「己等は浮かれて ぽんぽこぽんのぽん」と歌っています。 レコード番号 J-30002-A(103)。レコードは小田原市のMさん所蔵。 【歌碑Ⅰ】 證誠寺の境内に「狸はやし童謡碑」があります。 <藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)によると> 「昭和三十一年十一月三日には、証誠寺の境内に「狸ばやし童謡碑」というものが建った。大きな鞍馬石に、雨情自筆の謡と、晋平自筆の楽譜が刻まれている。」この記載は、多くの出版物で使われています。 歌碑は●「昭和三十一年十一月三日」の建立かどうかを寺に問い合わせました。

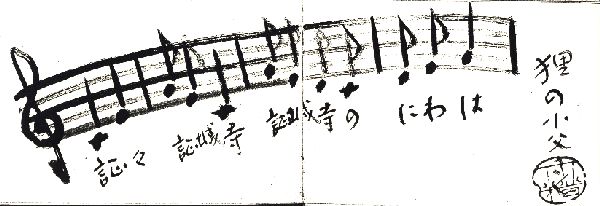

「お尋ねの童謡碑の除幕式は、昭和三十一年十一月十一日と思います。その根拠は童謡碑建立二十周年座談会が昭和五十一年に行なわれ、その録音テープの中に河田陽氏(故人)がそのように述べておられるからです。その時の写真の裏に日付けが書いてないかと、今探している所です。そういった行事の記録がしっかりしておらず、残念であり、申し訳なく思います」。 <泉漾太郎著 改訂版『野口雨情回想』(筑波書林)153ページによると> 「狸ばやしの碑の除幕式は昭和三十一年十一月で、お招きを戴いたが、当時私は栃木県教育委員を拝命して居り、その日はどこかの高等学校へ出張だったので、除幕式には出席できなかった。」と書いてあります。 注目したいのは、「高等学校へ出張」の部分です。除幕式は、祝日の3日文化の日ではなく、学校が行なわれている平日だったのではないでしょうか。つまり、除幕式は、昭和三十一年十一月十一日ということになります。 <木更津市観光協会によると> 「昭和31年11月11日、顕彰会という当時の文化人の会により建てられた。歌碑に使われている中山晋平の自筆楽譜は、栃木県塩原市和泉屋旅館の泉太郎氏が所蔵。」(平成12年10月16日FAXで回答)。 千葉県木更津市の證誠寺の「狸はやし童謡碑」は、昭和三十一年十一月十一日に、市の有力者や文化人の会の人々によって建てられたようです。建てた方々は皆亡くなられ、くわしい資料が残っていません。 【楽譜の碑について】 童謡碑前にある副碑の楽譜は晋平の自筆で、冒頭の四小節が彫ってあります。この四小節の歌詞付けは、「証々 証城寺 証城寺の にわは」となっています。使用された楽譜は、栃木県那須郡塩原町和泉屋旅館の主人、田代芳寛氏(故・泉漾太郎の長男)が所蔵しています。晋平が昭和二十七年十月二十五日、和泉屋旅館で色紙に書いたものです。晋平は、その後十二月三十日に没しています。泉漾太郎も平成八年十月二十三日に亡くなりました。本名は田代太平、筆名は泉漾太郎(いずみようたろう)です(平成12年10月23日、田代芳寛氏からの手紙による)。 ▼「中山晋平の色紙」 昭和二十七年十月二十五日、和泉屋旅館にて 栃木県那須郡塩原町和泉屋旅館の主人、田代芳寛氏・提供(平成16年4月13日) この色紙は、歌碑に使われた大変貴重なものです。ありがとうございます。 雑誌『別冊太陽 子供の昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)の説明文によると、「楽譜は割り箸で書いたもの」のようです。  【寺の名前の“證”が“証”になった】 石塚弥左衛門編著『いしぶみ・雨情の童謡』(せきれい舎)と、『月の文学碑』(大日本図書)には、「寺の名前の“證”が“証”になったのは、常用漢字の表記の関係だろう」と書いてあります。晋平は、昭和二十七年十二月三十日に亡くなっていますから、二ヵ月前には「証城寺」としていた事がわかります。 泉漾太郎著 改訂版『野口雨情回想』(筑波書林)153ページに、その時の事がくわしく書かれています。 “昭和三十年に塩原の私のところへ証誠寺の住職様がみえられ、 「今度、境内へ狸ばやしの碑を建てるのだが、雨情先生の御真筆をそのまま碑文字にいたしたい。あなたのところで御所持と承ったがぜひ拝借したい」とのことだった。私は先生から沢山の御揮毫を頂戴しているが、狸ばやしの歌は無かった。 「中山先生から譜面の御揮毫をいただいてあるが、それを添えられては如何?」と申し上げると、それまでは予定していなかったが詩曲がそろえば何よりのことと喜ばれ、昭和二十七年秋のお越しになられた晋平先生が、私の娘、悦子へ筆墨で賜ったのをお貸し申し上げた。” 【童謡碑面の詩について】 童謡碑面の詩は、雨情直筆で「つゝ月夜だ 皆んな出て 来い 来い 来い おいらの友達ァ ぽんぽこぽんのぽん」とあり、両碑を続けて読むと『証城寺の狸囃子』の一番の歌詞になります。洒落た歌碑から文化人の会が、どのようであったかがわかります。 【歌碑Ⅱ】 常磐自動車道中郷サービスエリアの詩碑公園にも歌碑があります。 【小鳩くるみのレコード】 CD『甦える童謡歌手大全集』(ビクターエンタテインメント)では、昭和二十八年五月にビクターの専属童謡歌手になった五歳の小鳩くるみの歌声を聞く事ができます。 解説書の曲名は『証城寺の狸囃子』で、歌詞は「証 証 証城寺 証城寺の庭は」となっていて、「花盛り 己等も浮かれて」と歌っています。狸の腹鼓を模した前奏や間奏の他に新に「なだらかに」という間奏を入れた複雑な演奏です。 【決定版の楽譜か】 昭和二十八年六月二十五日刊行の『中山晋平 童謡名曲集』(全音楽譜出版社、昭和28年6月25日刊行)の楽譜は、二重唱に編曲してあります。編曲は誰がしたのかわかりませんが、伴奏部分と歌詞は、小鳩くるみが歌っているものと同じです。歌詞付けは「はなざかりー おいらも うかれて ポンポコポンノ ポン」となっています。曲名は「證城寺の狸囃子」のままです。本当は、歌碑のように「証城寺の狸囃子」にしたかったのでしょうが。

演奏方法 A-B-A-「まけるな・・・」-C-B-A。 Cには「なだらかに」という指示がある。「証」=「しょう」と読みます。それを「しょ」と歌わせているのは、この童謡の場合だけです。 晋平は昭和二十七年十二月三十日に亡くなっています。亡くなる前から童謡名曲集出版の準備をしていたとしたら、これが、晋平が書き残した最後の決定版のように思われます。 昭和三十年以後は、この「なだらかに」の間奏部分が入った楽譜やレコードが盛んに発売されました。 【この楽譜で、歌っています】 私、池田小百合が主宰している童謡を歌う会では「小鳩くるみのレコード」を参考にして、タイトルは「証城寺の狸囃子」で、「おいらも うかれて」の歌詞で歌っています。会員には好評です。 【北島さんのレコード情報】 以下は、北海道在住のレコードコレクター北島治夫さん所有のレコード情報です。 ・ビクター 50669 平井英子 ・ニッポノホン16686 佐藤怡子 (一番の「証城寺のにわは」の「わ」を、二番の「はぎは」の「ぎ」ように高く歌っている) ・ビクター J30002 平山美代子 中山梶子 松本俊枝 ・ビクター B102 日本ビクター児童合唱団 (飯田信夫編曲で、間奏がユニーク、歌謡曲のような感じ) ・昭和21年2月1日NHKラジオで放送開始された「英語会話」のテーマ曲が「証城寺の狸囃子」のメロディーに英語の詩(平川唯一)をつけたもの。「カムカム英語」として親しまれた。昭和26年以降はNHKから民放へ移った。 Come, come, everybody How do you do, and how are you? Won't you have some candy One and two and three, four, five? Let's all sing a happy song Sing tra la la la. Good-bye, everybody Good night untill tomorow Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday Let's all come and meet again Singing tra la la. 真ん中のメロディー(「負けるな負けるな・・・」の部分はありません) レコード(ビクター J40004)は平川唯一、坂田眞理子が歌っていて、裏面は「雀の学校」に英語の詩をつけた「スパロウ・スクール」で、平川唯一と佐々川浩子が歌っている。 【教科書での扱い】 ・昭和二十二年発行の『四年生の音楽』(文部省)に掲載されています。優れた童謡と認められたからです。タイトルは「しょうじょうじのたぬきばやし」と平仮名です。伴奏譜は大正十四年、『金の星』一月号発表当時のままです。歌詞は「しょう しょう しょうじょうじ、」で始まり、最後は「おいらはうかれて ポンポコポンのポン」です。 ・『四年生の音楽』(教育芸術社)昭和29年7月30日文部省検定(昭和33年11月5日発行)34年度用に掲載のものも、タイトルが「しょうじょうじのたぬきばやし」で、歌詞と伴奏譜は昭和ニ十二年版と同じですが、(器楽曲)という扱いで、ハーモニカ・木きん・トライアングル・カスタネット・タンブリン・小だいこ(大だいこ)・ピアノ(オルガン)で演奏するようになっています。楽しい音楽です。

私、池田小百合は、教科書研究センター附属教科書図書館から送られて来た楽譜と歌詞(昭和33年11月5日発行)を見て、驚きました。昭和二十二年版と同じだったからです。 澤崎眞彦・平澤元編著『なつかしの音楽教科書』(YAMAHA)2003年7月30日発行の142ページには、タイトルが「証城寺の狸ばやし」で「しょ しょ しょうじょうじ」、「おいらも うかれてポンポコポンノ ポン」となったものが紹介してあります。 すぐに、教科書研究センター附属教科書図書館に昭和三十年発行の資料(表紙・奥付・楽譜・歌詞)を再度請求しました。すると、回答がありました。 「昭和29年検定済、教育芸術社発行の「四年生の音楽」(教科書記号:小音443)は昭和30年4月から昭和36年3月(昭和30~35年度)にかけて使用された教科書です。教科書は通常同じものが数年間使用されますが、この間誤字脱字訂正、事実の重大な変化に伴う訂正以外の変更は行ないません。このことは「教科書図書検定規則」によって定められています。したがって、昭和30年発行の物と、昭和33年発行の物は、内容が同一です」。 もう一度、『なつかしの音楽教科書』を見ました。表紙絵は、女の子がピアノを弾き、男の子が独唱する絵で、昭和30年発行版と、昭和33年発行版は同じです。解説には、次のように書いてあります。 (本書で使用している曲の歌詞は昭和30年発行の(株)教育芸術社発行の「一ねんせいのおんがく」~「六年生の音楽」に基づいておりますが、一部現代の文字使いに訂正した部分もあります。) つまり、原版をそのまま掲載した物ではない可能性がありました。 澤崎眞彦・平澤元編著『なつかしの音楽教科書』(YAMAHA)の編集・製作会社トーオンに問い合わせました。 “タイトルが「証城寺の狸ばやし」で「しょ しょ しょうじょうじ」、「おいらも うかれてポンポコポンノ ポン」と なっている教科書の出典を教えて下さい。”というものです。 「両先生にうかがってみます」ということでしたが、まだ返事はありません。(2010年4月2日) トーオンから返事がないので、再び「教科書研究センター・教科書図書館」に問い合わせました。 「もう一度、教えて下さい。タイトル「証城寺の狸はやし」、歌詞の最初「しょ しょ しょうじょうじ」、歌詞の最後「おいらも うかれて ポンポコポンノ ポン」。以上の本を探しています。 「昭和27年から42年まで四年生の教科書に掲載されている(川崎洋著『歌の教科書』いそっぷ社)」という情報があります。該当する物がありましたら、本の表紙、奥付、歌詞、楽譜の複写をお願いいたします、と。 すぐ、返事が来ました。 「昭和27年から42年度使用の教育芸術社発行のもので「四年生の音楽」という書名の物が7点あり、すべてに「しょうじょうじのたぬきばやし」が掲載されておりましたので、表紙・奥付・歌詞・楽譜のコピーを取ってあります」(2010年4月13日)。 送られて来た7点のコピーは全て最初に受け取った昭和33年版と同じでした(2010年4月19日)。 ・昭和26年発行・昭和26年文部省検定済(昭和27年度使用) ・昭和27年発行・昭和27年文部省検定済(昭和28年度使用) ・昭和28年発行・昭和28年文部省検定済(昭和29年度使用) ・昭和33年発行・昭和29年文部省検定済(昭和30年度から昭和35年度使用) ・昭和34年発行・昭和27年文部省検定済(昭和28年度から昭和35年度使用) ・昭和38年発行・昭和35年文部省検定済(昭和36年度から昭和40年度使用) ・昭和41年発行・昭和39年文部省検定済(昭和40年度から昭和42年度使用) 説明には、次のように書いてありました。 「この時代の教科書は、1社が同じ年に複数の教科書を出版する事が多くあること。検定がバラバラに行なわれているため1年で使用終了となるものもあることを補足します。ほとんど同じ体裁のものも混じっていますが、教科書記号番号が異なる別な教科書です」。 ★結局、『なつかしの音楽教科書』の142ページのタイトル「証城寺の狸ばやし」、歌詞「しょ しょ しょうじょうじ」、「おいらも うかれて ポンポコポンノ ポン」は発見できませんでした。 教科書の発行の慣行について勉強になりました。 【現在は観光スポット】 證誠寺十一代目住職・隆克朗氏からの手紙によると次のようです。 「毎年十月の第三土曜日の午後、歌って踊る『狸まつり』が開催され、にぎわいます。今の天皇陛下も来られましたし、山下清画伯も来られ、絵も画いてくれています。 寺は、JR木更津駅より徒歩八分、今は街の中ですが、江戸時代は、この一帯は“鈴ヶ森”という森の中で、昼も暗い程木が茂っていたそうです。狸と歌って踊るという庶民的なお寺の雰囲気、和尚の人柄など私共のみ教えにピッタリと思います。なんとも和やかなこの伝説と歌を、大事にしたいと存じます。」(平成十二年十月三十一日記) 現在の證誠寺は、木更津市の人気の観光スポットで、訪れる人が絶えません。  【和泉屋旅館の御案内】 【和泉屋旅館の御案内】田代芳寛氏(栃木県那須郡塩原町 和泉屋旅館)に沢山のことを教えていただきました。貴重な資料も提供していただき、ありがとうございました。インターネット上で全国の人が見る事ができます。 本物は、文学の宿「和泉屋旅館」に宿泊して、ゆっくり御覧ください。童謡愛好者は必見です。多くの文学者と泉漾太郎との交流の話も田代芳寛氏から聞くことができます。 【提案】 「野口雨情記念館」と「中山晋平記念館」は、各地の図書館に協力してもらって、『文部省唱歌集成』(日本コロムビア)や『大分県先哲叢書 瀧廉太郎』資料集(大分県教育委員会)のように写真でまとめたものを出版してほしいと思います。写真で見ることができると、間違いが無く、わかりやすいと思います。 このままでは、情報が混乱しており、一般の人が迷うばかりです。放置しておいていいわけがありません(2010年3月20日)。 【歌を連想させる映画や小説】 宮崎駿企画で、高畑勲の原作・脚本・監督のアニメーション『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)があります。  腹鼓は「ぽんぽこ」と表現されています。 腹鼓は「ぽんぽこ」と表現されています。舞台は多摩丘陵。宅地開発で、住むところを失ったタヌキたちがそろって抵抗をくり広げる話です。 化学復興(この作品では、カガクではなくバケガクと読みます。タヌキがいろんなものに化ける術のことです)と人間研究を合言葉に、皮肉で辛口の物語が展開します。 瞬間的に変化(へんげ)するタヌキが印象深く、秋や春の自然、花、植物が細密画で描かれます。開発を阻止するために、お化けに変化して怪異現象を起こしているうちに、それ自体が面白くなってしまうタヌキのやや間抜けなキャラクターが微笑ましいのですが、四国の長老タヌキたちの協力を得た妖怪大作戦も、新興アミューズメント施設、ワンダーランドのPRイベントだとごまかして言い張る人間との抗争は、権太タヌキらの機動隊との暴力対決での玉砕を経て、タヌキ側の敗北に終わります。 最後にタヌキたちが全エネルギーを使って現出させる里山風景は、高度経済成長以前の日本の里山風景、つまり、宮崎駿監督『となりのトトロ』の世界です。住民は懐かしい思い出の人々をその里山風景のなかに発見し、思い出の人と会ったりします。このあたりは、レイ・ブラッドベリの名作SF『火星年代記』の換骨奪胎でした。 また、ぽんぽこ年号によるタヌキたちの闘争年代記は(クライマックスがぽんぽこ33年の秋と設定されている)、三里塚闘争のアナロジーでもあります。 タヌキたちは開発を阻止することはできませんでした。変化術をマスターしたタヌキはキツネ同様、人間に化けて人間として暮らしています。変化できないタヌキたちは人間社会の片隅でほそぼそと生きています。この「タヌキ」=「三里塚の農民たち」は、都会のなかでタヌキ祭りの夢を見ます。 井上ひさしにも阿波の狸合戦の伝説をもとに書かれた長編小説『腹鼓記』(1985年)があります。  【八代亜紀の歌唱】 【八代亜紀の歌唱】坂本龍一監修のエイベックスのCD『にほんのうた』(2007年)は、日本の音楽シーンを牽引するアーチストたちが、童謡や唱歌を新しいアレンジで歌う企画ですが、その第一集には三波春夫の「赤とんぼ」や、八代亜紀の「証城寺の狸囃子」が収められています。 この八代亜紀の「証城寺の狸囃子」が集中ベストの傑作。ときどきアドリブのように入れられる「ポン、ポン」という合いの手も調子よく、曲の楽しさがきわだつ出来上がりになっています。作曲者の中山晋平が聞いたら、きっと大喜びしたでしょう。八代亜紀の名唱「雨の慕情」や「舟唄」に加えて、定番で歌って欲しい一曲です。

【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【著者より引用および著作権のお願い】 これを利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです |

メール (+を@に変えて) |

トップ |