![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 本居長世作曲の童謡 2 |

| 靑い眼の人形 赤い靴

汽車ぽっぽ 十五夜お月さん 通りゃんせ 七つの子 めえめえ小山羊 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

【タイトルについて】 現在出版されている楽譜の曲名は、「十五夜お月」と「十五夜お月さん」の二種類があります。どちらが、本当の曲名なのか、調べてみることにしました。 【初出のタイトルは「十五夜お月」】 雑誌『金の船』(キンノツノ社) 大正九年九月号で楽譜と共に発表されました。発表当時のタイトルは「十五夜お月」でした。 作歌 野口雨情、作曲 本居長世、挿絵は岡本歸一。第二巻第九号、島崎藤村 有島生馬 監修。 <歌詞について> 歌詞は四行一連で、第三連までの構成。「貰(も)られて」「母(かか)さん」と書いてある。 ・「貰(も)られて」は、「貰(もら)われて」を意味する言葉。 サトウハチローは『童謡のつくり方』(宝文館、昭和二十九年九月発行)で次のように言っている。 “・・・・・・ところが、ボクは、このウタを、すきにはなれないのです。その第一が、もられて行きましたのもられてという言葉です。もらわれてだということは、田舎へという前にある言葉で誰にでもすぐわかりますが、ボクはこんな勝手に作ったような言葉を使うのはきらいです。たとえこれが方言として、野口さんの生まれ故郷の茨城県では通用する言葉だとしても、きらいです”。 藤田圭雄も、その著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)で、次のように書いています。 “雨情はことばの調子をととのえるために、こうした(「貰られて」のような)中途半端な使い方を平気でしている。この他にも「人買船」では、「みなさんさよなと」というのがある。涙で「ら」の音が消えてしまったのかもしれないが、そんな勝手な事は許されない”。 ・「母(かか)さん」は「母(かあ)さん」とは少し違います。「かあさん」の古い形で「かかさま」が、さらに古い形。「父(とと)さん」も同じ。 ●歌詞の「貰(も)られて」を「貰(もら)われて」、「母(かか)さん」を「かあさん」と編集の際、勝手に変えた歌詞集、楽譜集もたくさん出版されています。勝手に変えると元の歌詞がわからなくなってしまいます。また、「母(かか)さん」を「かあさん」と思い込んで歌っている人も多い。それは間違いです。

【お知らせ「童謠音樂會に就て」】  『金の船』(キンノツノ社)大正九年十一月号(表紙絵は岡本歸一)の八七ページに次のようなお知らせが掲載されている。 “「金の船」主催のもとに開催する豫定の童謠音樂會は出演者が止むを得ない旅行の爲め、延期になつてゐました。しかし、ちやくゝ準備をしてをりましたから、別項中に書いてあります通り童話劇と共に開演いたします。” (別項)裏表紙の前ページ 金の船主催 童話劇公演と「金の船」童謠音樂會開催 “・・・創刊一周年の記念として來る十一月中旬を期し、理想的訓練を經たる獨立劇場同人諸氏により「金の船」主催童話劇を公演することになりました。同時に、曩に豫告の「金の船」童謠音樂會も催し、童話童謠界の一大驚異たらんことを期します。上演曲目、場所、日程並びに誌友諸君への特典は本誌次號を御覧下さい。”特典は、『金の船』十二月号の割引券のことでしょう。 【日本の童謠歌手第一号】 この曲は、長世が童謠作曲家として一気に注目を集めた作品。大正九年(1920年)十一月二十七日(土曜日)午後六時から東京有楽座で開催された『新日本音樂大演奏會』で、長世が指揮する管絃楽(春鈴会会員)の伴奏に合わせて青山師範附属小学校二年生の八歳の長女みどりが見事に歌い大絶賛された。 (註)大正九年十一月二十六日の讀賣新聞に、午後六時から新日本音樂大演奏會の記載がある。十一月二十七日(土曜日)午後二時からは「金の船」主催第二囘「童話劇及童謠音樂會」があった。 哀愁を帯びた旋律に、これまでの子ども向けの歌には見られなかった非常に凝った伴奏がつけられている。童心を損なうことなく芸術性を表した名曲です。 プログラムには、第二部(本居長世作曲) 四、高音独唱 管絃樂伴奏 童謠 十五夜お月さん 管絃楽 春鈴会会員 野口雨情歌 と書いてある。 (註)大正九年十一月二十六日の讀賣新聞に記載がある。見出しは“「十五夜お月さん」を歌ふ八つのみどりさん”で「十五夜お月さん」のタイトルと歌詞も記載されている。なお、同面に童謠音楽會の記事があり、こちらは「十五夜のお月」となっている。大正九年十一月二十七日の『新日本音樂大演奏會』の時点で長世は「十五夜お月さん」としている。 (註)讀賣新聞記事は、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方から教えていただきました。ありがとうございました(2016年3月14日)。

松浦良代著『本居長世 日本童謡先駆者の生涯』(国書刊行会、2005年3月発行)と、金田一春彦著『十五夜お月さん 本居長世 人と作品』(三省堂、1983年3月発行)の二冊は、研究者は必見です。

金田一春彦の父・金田一京助も聴衆の中にいた。拍手が鳴りやまず、みどりはアンコールに野口雨情作詞「四丁目の犬」「♪一丁目の子供 駆け 駆け 帰れ」も歌いました。初舞台でしたが、かわいらしく、立派な歌唱力は観客を魅了しました。 子どもが、オーケストラとピアノの伴奏で独唱する事は異例の事でした。悲しい詩と、美しいメロディーそして澄んだ歌声に観客はホロリとさせられました。日本最初の童謠歌手の誕生でした。 それ以来、本居長世は、みどり、貴美子、若葉たちに自分の歌を歌わせ演奏旅行をして活躍しました。 【次の日も歌う】 評判をとった「十五夜お月さん」は、次の日、大正九年(1920年)十一月二十八日(日曜日)午後二時より、「金の船」主催第二囘 「童話劇及童謠音樂會」においても披露された。会場となった麴町區丸の内 保險協會(帝國劇場裏)には岡本歸一、野口雨情、斎藤佐次郎、中山晋平もつめかけた。 『金の船』(キンノツノ社)大正九年十二月号に広告が掲載されている。童謠演奏「十五夜お月」と書いてある。雑誌のページに割引券が付いているのが面白い。 前夜の歌は、「十五夜お月さん」として評判をとったが、キンノツノ社は原題の「十五夜お月」としていたようだ。

その日の模様を『金の船』(キンノツノ社)大正十年二月号で次のように伝えている。出演歌手は本居みどり、伴みどり、黒田光明の三人。“中でも「十五夜お月」の唄は”と書いてある。

【出版社が競って収録】 評判が良かった「十五夜お月」は、改題され「十五夜お月さん」として収録された。 尚文堂発行の童謠集『十五夜お月さん』の広告が『金の船』(キンノツノ社)大正十年六月号に掲載されている。野口雨情先生著、本居長世先生曲、岡本歸一先生畫と書いてある。金銭に無頓着な野口雨情と、これで一儲けしてやろうという出版社とのやりとりがおもしろい。 “・・・最初二三圓の高價な本として賣出すつもりで居りました處。先生が『それでは私の素志に悖るから是非とも大勢の子供さん達に容易く買はれるように價格を安くして、出來るだけ内容を豐富にし猶體裁も出來るだけ立派に、御兩親方も兄さん姉さん達も喜んで本書を愛子なり弟妹なりへお與へになられるように』とのお言葉に、弊同に於ても先生の意に随ひ、殆ど實費と同一價を以て全國の子供さん達に頒ち、純日本童謠の傑作集として皆様へ御愛讀をお薦めします。” 結局、全一冊 實價 金壹圓卅錢、送料八錢にしたことがわかる。

○大正十年六月五日刊行の雨情の第一童謠集『十五夜お月さん』(尚文堂および交蘭社)に収録された。詩のタイトルは「十五夜お月さん」に改題。歌詞は三行一連で第三連までの構成に変えた。定價壹圓廿錢。 (註)「尚文堂」は「交蘭社」ともいった。発行者は「飯尾謙蔵」。掲載作品は全く同じで編集が異なる。与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)の単行本童謠集の紹介欄では「野口雨情『十五夜お月さん』交蘭社 大10・6」と書いてあるが、間違いではない。 <2012年9月7日、神奈川県立図書館(横浜桜木町)に調査に行く> 「名著復刻 日本児童文学館⑫の二版 野口雨情 十五夜お月さん 大正10年6月5日刊 尚文堂版 ほるぷ出版(復刻版) 昭和46年5月1日発行」を蔵書している。

岡本歸一の挿絵の中、新しく描いたのは巻頭の一枚「十五夜お月さん」だけで、後の三枚「九官鳥」「人橋」「歸雁」は、『金の船』からそのまま転用した同じ物です。挿絵は全部で四枚。

(註) 『少女号』(小学新報社)大正十一年四月号の目次のタイトルは「お家忘れて」と「忘れて」が漢字で書いてあります。しかし、掲載詩(2 3ページ)のタイトルは「お家わすれて」と「わすれて」が平仮名です。詩の一行目も「お家わすれた」と平仮名です。このように、ずさんな編集は各雑誌、曲譜集の随所にみられる。

<定価について> 尚文堂発行の童謠集『十五夜お月さん』の広告が『金の船』(キンノツノ社)大正十年六月号に掲載されている。壹圓卅錢、送料八錢となっている。実際には壹圓廿錢で販売した。 藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)には次のように書いてある。 “奥付裏に西條八十著『砂金』を始め自社出版物の広告が入っているが、その中に『十五夜お月さん』もあって、定価一円三十銭となっている。つまり、予定では一円三十銭のところ実際は一円二十銭になったのだろう。奥付の表裏で別の定価がついているのも妙だ。” このように藤田圭雄は不思議がっている。野口雨情と出版社とのやりとりを知らなかったためです。 今回、神奈川県立図書館で目にする事ができたのは、ほるぷ出版(復刻版)の「尚文堂版」でした。編集が異なる「交蘭社版」も出版されている。掲載童謠は全部で七十一篇は同じ。藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)では「交蘭社版」を見て書いているので、報告が多少異なる。たとえば以下のように。 ・『日本童謡史Ⅰ』では「目次八頁」と書いてあるが、ほるぷ出版(復刻版)の「尚文堂版」では「目次は7ページ」です。 ・『日本童謡史Ⅰ』では「楽譜八頁」と書いてあるが、ほるぷ出版(復刻版)の「尚文堂版」では「楽譜は三曲六ページ」です。 ・『日本童謡史Ⅰ』では「挿絵は五枚」と書いてあるが、ほるぷ出版(復刻版)の「尚文堂版」では「挿絵は四枚」です。このように編集が異なる。 ・藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)には、その後の再販についても詳しく調査して書いてある。この時代にはパソコンがなく、手書き原稿なので、素晴らしい労作の本です。研究者は必見です。 〔後記Ⅰ〕2012年9月7日、午前中、神奈川県立図書館の利用者は男性ばかりだった。女性も勉強をしよう。本を読もう。カラーコピーは50円、白黒コピーは10円。 〔後記Ⅱ〕昔、実業之日本社の編集者に、野口雨情著『十五夜お月さん』の表紙絵を紹介して「十五夜に蝶の妖精が泣いているみごとな絵です。これ以上すばらしい装幀の本は以後出ていません」と言った所、「十五夜お月さん一曲だけが掲載されているのですか?」と言う返事でした。「これは、すばらしい。復刻版を、ぜひわが社で出しましょう」とは、ならなかった。残念な事でした。その後、ほるぷ出版から復刻版「尚文堂版」が出た。 ○本居長世著『本居長世作曲 新作童謠 第一集』(敬文館)大正十年八月十日発行の一曲目に収録。タイトルは「十五夜お月さん」。 (所収「十五夜お月さん」「つばめ」「四丁目の犬」「ダリヤ」「沙漠の彼方」) ○本居長世著『金の星童謠曲譜第一輯 人買船』本居長世作曲 野口雨情作謠(金の星社)大正十一年十一月十日発行に収録。

(所収「人買船」「青い目の人形」「九官鳥」「日傘」「帰る燕」「十五夜お月さん」) 大正十四年九月一日八版発行は、国立音楽大学図書館で見ることができます。

○旧東京音楽学校奏楽堂展示の『十五夜お月さん』。(2012年8月30日木曜日見学) ★表紙には「十五夜お月さん 野口雨情作歌、本居長世作曲、真島睦美振付」と書いてある。振付つきの楽譜のようだが、振付を見ることはできない。表紙と歌詞、楽譜を見る事ができる。目次・奥付は見る事ができない。説明書きが無いので、掲載曲は一曲なのか、出版社、出版年は不明。肝心な所が抜けていて資料展示になっていない(2012年9月2日、旧東京音楽学校奏楽堂に問い合わせの手紙を出した)。 ・歌詞は初出と同じ。楽譜は初出と異なる。『金の星童謠曲譜第一輯 人買船』と同じ。

<奏楽堂からの回答>2012年10月29日 1 出版社について 童謠舞踊『十五夜お月さん』東京大倉書店 作詩:野口雨情 作曲:本居長世 振付:真島睦美 2 出版年月日について 大正十三年三月十日発行 3 掲載曲について 「十五夜お月さん」「七つの子」「帰る燕」計三曲 4 表紙絵の作者は不明 ★金田一春彦著『十五夜お月さん』(三省堂)の第五章「童謡作曲家に」の扉に『十五夜お月さん』(大正十三年三月刊)が紹介してある。しかし本居長世年譜の大正十三年には刊行の記載が無い。出版社も不明。松浦良代著『本居長世』(国書刊行会)14ページにも『十五夜お月さん』が掲載してあるが説明が無い。両方の本で表紙が紹介されているとは、よほど重要な曲集のようだ。 ●与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)で、『金の船』大正九年九月号発表の岡本歸一の挿絵を紹介しています。しかし、詩の題名は「十五夜お月さん」となっています。これは、誤植ではなく改題を考慮して意図的に変えたものと思われます。だれが変えたのかわかりませんが、これが後の研究者の文献として使われると、誤った論文が次々生まれてしまいます。『金の船』大正九年九月号発表の時のタイトルは「十五夜お月」が正しい。 【詩の背景】 「十五夜お月(後改題)」の詩の背景について、野口雨情の長男の雅夫は、雑誌『太陽№128』(平凡社)で、次のように説明しています。 「家庭の事情で父母が少しの間別れて暮らすことになり、父と私と妹が水戸の駅前の宿屋で母と別れました。母は、栃木県の実家に帰って行ったのです。その時は明るい月夜の晩でした。私は、父 の着物の袖をしっかり握り締めて、母の後ろ姿を見送ったものです。その時の心境を歌ったものだと思います」。 茨城県北茨城市磯原の野口雨情の生家を守る雨情の孫の野口不二子さんによると次のようです。 「あの歌は、大正四年に雨情が先妻ひろさんと離婚し、残された長男雅夫と長女美晴子が母を恋しがる心情を歌ったものでしょうね。その後大正六年頃、雨情はひろさんの実家がある栃木の喜連川まで行き子供たちのために野口家に戻ってほしい、と頭をさげました。大正八年、ひろさんは磯原のこの家に戻りました。九代続いた廻船問屋の野口家を守り、二人の子の母としてだけの復縁。商才に乏しく、家を空けがちだった雨情をカバーする、それがひろさんの一生でした」。

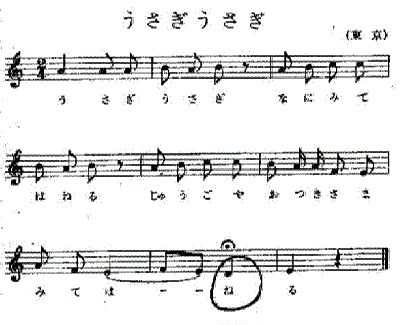

【その頃の雨情は】 ・明治三十九年、雨情二十五歳の時、長男雅夫が誕生します。樺太(からふと)などを転々と旅し、詩作に没頭して家とのかかわり合いをきらったため、北茨城市磯原にある九代続いた廻船問屋は傾き、家族は貧しい生活になりました。 ・大正四年、雨情三十四歳の時、幼い雅夫(九歳)と美晴子(二歳)を引き取り、高塩ひろと協議離婚しました。 ・大正七年、雨情三十七歳の時、水戸の下宿屋対紅館の娘中里つると再婚。居候同然の日々を送り、つるとの間に長女香穂子、続いて長男存彌(のぶや)が誕生します。 ・大正八年、ひろは、野口家と二人の子どものために磯原の家に戻りました。 ・大正九年、雨情三十九歳の時、『金の船』編集部勤務のため上京。『金の船』に「十五夜お月」を発表。本居長世の楽譜とともに掲載されました。これらの事は、野口存彌著『父 野口雨情』(筑波書林)にくわしく書かれています。 『父 野口雨情』の年表を追ってみると、最初の妻との別れをえがいたとされる「十五夜お月」は、二度目の新婚生活スタート後に発表したことになります。それは、作品発表の場が『金の船』で与えられたのと、再婚がたまたま一致したためです。 【本居長世が作曲】 <わらべ唄「うさぎうさぎ」との関係> 「十五夜お月さん」の曲は、旧暦の八月十五日の十五夜にちなんだ日本のわらべ唄「うさぎうさぎ 何見てはねる 十五夜お月さま 見てはねる」の旋律にそってできています。 “既に江戸時代に「うさぎうさぎ、なによ見てはねる、十五夜御月さま見てはねる」(行智)と歌われて以来、全国共通の唄。十五夜お月さんの中には兎が住んでいて、常に餅を搗いているという、いかにも日本のわらべ唄らしい発想。この句の後、「ぴょん、ぴょん」又は「ぴょんぴょん、朔日十五日、十五日、朔日十ゥ五日に二十ゥ八ンち」とも。”(町田嘉章・浅野建二編『わらべうた』―日本の伝承童謡―(岩波文庫)による)。 都節音階の旋律は、江戸の三味線歌の影響による。ソの音は全く使われていない。この曲の場合、一度だけ出て来る「はーーねる」のレは経過音として使われている。  上述のとおり文政三年(1820年)頃の行智編『童謠集』に掲載されていることから、それ以前から歌われていたようだ。 (註) 行智編『童謡集』[一巻。行智著。文政三年頃成。宝暦明和年間、江戸に於いて行われた童謡の集録。] 明治二十五年(1892年)に発行された『小學唱歌(伊沢修二の編集した物)』の第二巻にも収載されている(現在の楽譜と少し違う所がある)。 現在歌われている形で教科書に載ったのは『うたのほん下』(文部省)昭和十六年(1941年)国民学校第二学年用です。タイトルは「うさぎ」。

・昭和三十三年、三十五年発行の『しょうがくせいのおんがく2』(音楽之友社)にも掲載されている。

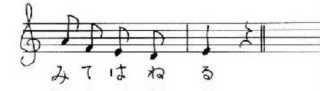

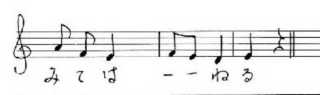

注目したいのは、「はーーねる」の部分です。この部分が、わらべうたの特徴で、「もう終わりですよ」という段落感を強め、フレーズの最後の音を大切に扱うための工夫がされています。余韻を残す工夫です。 <「うさぎ」形式について> A(4小節)+B(5小節)の一部形式。  上記のように終止して8小節で終わる曲が、  上記のように「は」がのびて9小節に変形したものです。

「うさぎ」は、昭和五十二年から小学校第三学年用音楽共通教材(歌唱)に選ばれている。平成二十一年度版にも掲載されているが、「十五夜お月さん」は掲載されていない。 【「十五夜お月さん」の曲について】 <音階について> 本居長世は、大正十四年(1925年)、出版社のアルスから出た『西洋音樂講座』(小松耕輔主幹)で「童謠作曲」の項を執筆している。その中で、「十五夜お月さん」の作曲の経過を詳しく述べている。 “一番先に頭に浮んで来たのは句頭の「十五夜お月さん」の処であります。これは前のアクセントの説明の時に掲出した徳川期童謠の曲例の中にあった「うさぎうさぎ」中の「十五夜お月さん見てはねる」の旋律が自然に誰が頭にも浮かんで來るでせう。私の頭にも勿論この旋律の印象が再現して参りました。これなら今日の児童の頭にも古くから染み込んで親しまれて居る事ですから、この旋律はこのまま借用に及ぶ事が早手廻しでもあり自然であると信じました。さて、これを曲首に用ゐる段になると、主調音の工合からE短調よりもA短調の方が都合がよいので、これで調の種類も全く定まったわけです。” 長世の解説では、イ短調(a moll)、四分の四拍子で作ったと書いてある。しかし、ラシドレミファソラというイ短調の音階の内、ソという七番目の音を全く使っていない。そして四番目のレの音も経過音として使われている。つまり、ラシドミファという五つの音を骨組みにしている。四番目と七番目が抜けているヨナ抜き短音階です。ところが、もっとよく見ると「おいとま とりました」の「とりました」はレミファレミとなっていて、『うさぎ』の作りと同じ。お箏や三味線の匂いのするメロディーに仕上がっている。長世は三味線を得意としていた。つまり、日本の伝統音楽に使われている都節音階でできていることになる。

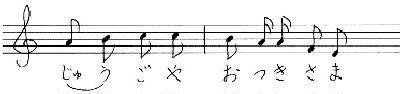

<終止について> 歌詞は、三連になっている。旋律は、八小節が三回繰り返される。それぞれの最後は、だんだんゆっくり歌い、フェルマータがついて余韻が残るように長く伸ばします。まさに日本人が好きな「わらべうた」の世界です。楽譜をもっと詳しく見ましょう。 長世の解説では、イ短調(a moll)で作ったと書いてあるので、その後の解説も第一節と第二節は属音Eを延ばして「不完全静止」、第三節は主調音Aを延ばして「完全静止」したと書いている。第一、第二節を「不完全静止」にした理由として「歌章が短かいので一々完全静止をするのは多少うるさい感もありますので」と書いている。 長世は「十五夜お月さん」では最初のフレーズ「♪じゅうごや おつきさん ラシドミ シララファ」に、わらべうたの『うさぎ』の「♪じゅうごや おつきさま ラシドド シララファミ」のメロディーを使った。自分でもそう書いている。続くメロディーも都節の音階で作っている。したがって終止法も、都節音階の終止にしたがっている。 <「うさぎ」のメロデイー>  <「十五夜お月さん>のメロディー  ●古茂田信男著『七つの子 野口雨情 歌のふるさと』35ページの最後の楽譜「ラシドラシ」は間違い。本居長世も『西洋音楽講座』(アルス)に載せた「童謡作曲」の中で間違えている。すでに金田一春彦がその著『十五夜お月さん 本居長世 人と作品』(三省堂)の184ページで指摘している。「レミファレミ」が正しい。 <伴奏について> 伴奏は、変奏曲風にアレンジしてあります。第一節は、音符にはスタッカートを付け、随所に休符を入れ、途切れた音が寂しそうに響きます。第二節は、対照的に細かい分散和音の流れです。第三節は、和音を延ばして重々しく悲壮的になるように工夫が凝らしてあります。三回同じ伴奏でない所が、すばらしい。伴奏の変化が曲をドラマチックに盛り立てます。曲の美しさにうっとりします。歌い終えた後の余韻まで計算に入れてあります。 伴奏についても、『西洋音楽講座』(アルス)に載せた「童謡作曲」の中で、長世自身が詳しい解説をしている。この解説は、あらゆる出版物で使われているが、出典をあきらかにしている物は少ない。 “歌三章に同じ伴奏を繰返す事は余りに能がなく、又歌がだんだんに変って居るので多少違った形式を採りたく、さりとて和絃の取扱方又種類をいろいろ更める事は全く不自然な事であるので、ふとこれを器楽の変奏曲(ヴァリエーション)の様に工風を凝らして見ようと思ひつきました。其結果前掲の様に最初は平静に、第二章に於て繊細に、第三章に於て、はなはだ寂しく悲壮に色々変化を表しました。併し和絃の種類には絶対に三章とも変化はありません。ただ普通器楽上に用ゐられる変奏曲ならば終曲に近づく程賑かに複雑になるべきですが、これはもともと伴奏上の道楽の事、又歌その物から終りに特に哀感を深からしめる必要があるので、かえって第三章の伴奏をコラール風に大まかなる連続音を多く用ゐて寂しみを出したつもりです。演奏に際しても第三章は他の章より特に一段おそくならねばなりません。” 【三ヶ所の誤植の楽譜について】 <誤植Ⅰ> ●藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)には「楽譜は『金の船』から転用したもののようだ」と書いてあるが、これは間違い。 『金の船』掲載の楽譜と童謡集『十五夜お月さん』掲載の楽譜は違う。童謡集『十五夜お月さん』掲載の楽譜は「オクターブ(Octave)記号8va.」が「あいたいな」の「な」のフェルマータの上に書いてある。「な」を「一オクターブ上のラにして長く延ばす」事になる。これでは歌えない。間違っていることが、歌ってみればすぐわかります。「かかさんに」の「に」の伴奏左手和音に付くはずの「8va」が誤植されたものです。したがって、二つの楽譜は同じ物ではない。タイトルは「十五夜お月」で両方同じ。

・「かかさんに」の「に」の伴奏左手和音に「8va.」が付いている。正しい。 (註)加線の数は上下に制限はないが、あまり多くなると読みにくくなる。そのような場合、加線を書く手間を省くためにオクターブ記号を用いることがある。 「8va Alta」は「8va」あるいは「8」と略記され、「8va Bassa」は「8va」あるいは「8」と略記される。この曲の場合は後者。 ・一節と二節はAndante(歩くような速さで)、 三節はPiu lento(もっと ゆるやかに)の指示が入っている。 これも長世が加筆した。長世は“演奏に際しても第三章は他の章より特に一段おそくならねばなりません”と書いている。 <誤植Ⅱ> 「ゆきました」の「た」の伴奏が誤植。弾くとわかるが、おかしな音の連続。これは、あきらかに誤植。『金の船』も童謠集『十五夜お月さん』の楽譜も誤植。『日本童謠曲集 世界音楽全集 第十一巻』で修正してある。 <誤植Ⅲ> 「もいちど」の「ち」の左手和音が誤植。「G」となっているが、正しくは「A」の音が正しい。弾くとおかしな和音なのでわかる。『金の船』も童謠集『十五夜お月さん』の楽譜も誤植。『日本童謠曲集 世界音楽全集 第十一巻』で修正してある。 結果、童謠集『十五夜お月さん』発行に際し、本居長世は関与しないまま、誤植の楽譜が売り出されてしまった。童謠集『十五夜お月さん』の楽譜を担当した編集者は全く楽譜の知識がなかった。 【みどりは高い声だった】 一般の人が歌うには、キーが高いが、これを下げてしまうとメロディーの美しさが損なわれてしまう。みどりが最初に歌ったプログラムには「高音独唱」と書いてある。 【レコードの発売】 大正十年、本居みどりは、長世のピアノ伴奏で歌い、ニッポノホンからレコードを出しました。 表 二七三四 「十五夜お月」「鶏さん」 裏 二七三五 「四丁目の犬」「人買船」「つばめ」 日本の童謡歌手第一号の本居みどりが歌う「十五夜お月」を吹き込んだ株式会社 日本蓄音器商會のニッポノホンは、レコードの宣伝に「子供は小鳥と同じやうに本能的に歌を謠はないではゐられない人間です」というキャッチコピーを『金の船』(キンノツノ社)大正十年一月号に掲載している。

【レコードの広告について】 金田一春彦著『十五夜お月さん』(三省堂)には、次のように書いてあります。 “レコード会社がやって来たことである。ニッポノホンという、当時、第一流のレコード会社であったが、長世の童謡、それもみどりの歌が評判になると、すぐさま、おそらくはその年のうちに吹き込みの交渉に来た。その第一回作品には、次の曲が入っている。『金の船』の大正十年二月号に広告が出ているところを見ると、この年の新年に発売されたのではなかろうか。すべてみどりが歌い、長世がピアノ伴奏である”。 藤田圭雄著『東京童謡散歩』(東京新聞出版局)にも、“「金の船」の大正十年二月号にニッポノホンの広告がでています”。と書いてあります。 (註)この記載は間違いではない。広告は大正十年の正月号にも、二月号にも同じ内容の物が掲載されている。ただし、二人共、正月号掲載の広告を見落としている。 【レコード吹き込みの状況】 小林弘忠著『「金の船」ものがたり』(毎日新聞社、2002年3月発行)より抜粋 大正十年、元旦のお祝いの宴がひらかれた。ことし六歳になる宣文、九歳のみどり、七歳の貴美子が正月の祝辞を述べると、二歳となる若葉もまわらぬ舌で父にあいさつした。(註)年齢は数え年。 話題はみどりに集中した。レコードをだすことになったからである。長世は『金の船』一月号をとりあげて、その扉をひろげた。ニッポノホンと書かれた縦文字を、大仏が聞き耳を立てている一ページの広告である。「金の船童謠 吹込レコード」と横文字が組みこまれ、その下に≪十五夜お月さん≫≪鶏さん≫≪四丁目の犬≫≪人買船≫≪燕≫の曲目が載っている。曲名の真下に縦文字で本居みどりというわが子の名前。 (註1)名前は本居みどり子と書いてある。 (註2)≪つばめ≫は平仮名で書いてある。 「みどり、お食事がすんだらすこし練習しようね。吹きこみはもうまもなくだから」 (註)長世の言葉は、小林弘忠の創作だが、一月中に吹き込みがあった事を思わせる。 斎藤佐次郎の周辺は、あわただしくなった。正月早々本居みどりがレコード盤に歌をきざむことになったからだ。 日本で「声を発する機械」として蓄音機が紹介されたのは明治十年だが、国産機が登場したのは二十四年である。三十二年、市川団十郎の「勧進帳」が吹きこまれ、三十七年には常磐津がレコードとなった。商品化されたのは明治四十五年、桃中軒雲右衛門の浪曲が最初だった。本居長世の先輩の柴田環が≪夜の調≫をレコードにしたのは大正二年、松井須磨子の≪ゴンドラの唄≫や唱歌の≪真白き富士の嶺≫がレコードになったのは大正四年である。こんどのレコードは本居みどりの独唱である。 みどりにレコード会社から吹き込みの要請があったのだ。(大正)九年の末だった。依頼して来たのは日本蓄音器商会(現コロムビア)である。 レコードは、義太夫や浪曲は吹きこまれていたが、童謡歌はほとんどなく、先行雑誌の『赤い鳥』は、九年六月に同商会から≪かなりや≫≪雨≫≪栗鼠栗鼠小栗鼠≫を、七月には≪犬のお芝居≫≪山のあなたを≫をレコード化していたものの、こちらは作曲家の成田為三のピアノ伴奏による赤い鳥少女唱歌会員の合唱だった。少女の独唱によるレコードはまだない。 童謡歌手の本居みどりはこのとき、レコードでも第一号の童謡の歌い手となった。彼女はこののちつぎつぎに歌を吹きこむことになる。 (註)結局、レコード吹き込みは大正十年一月らしいが、発売日は不明。 日本蓄音器商会は、明治四十三年十月にできた。前身の日米蓄音器商会は四十年十月に創立されている。四十二年八月に吹き込んだ芳村伊十郎の長唄、竹本綾之助の義太夫、吉田奈良丸の浪花節などで大あたりをとり、明治四十五年にはレコード生産枚数は百三十万枚になっている。それまではローヤル、グローブ、アメリカン、ユニバーサルの四種の片面レコードだったが、大正二年に両面盤音譜を発売してから商標もニッポノホンと統一していた。 <レコード情報>北島治夫(北海道在住)さん所有のレコード ・1921年(大正10年) 発売 ニツポノホン 2734 「十五夜お月」「鶏さん」 2735 「四丁目の犬」「人買舩」「つばめ」 歌 本居みどり子、ピアノ 本居長世 童謡歌手によるレコードの第一作。 ・コロムビア C147 川田孝子「十五夜お月さん」編曲 海沼實 ・ビクター B164 平井英子「十五夜お月さん」 ・キング AC10144 河村順子「十五夜お月さん」編曲 細川潤一 ・ティチク T12 池田和子「十五夜お月さん」編曲 倉若春生 ・ビクター B244 関根敏子「十五夜お月さん」編曲 服部正 <「十五夜お月さん」の踊り> 日本コロムビア専属の翠川淳振付、解説は鹿島鳴秋。(北島さん提供) (8)の踊り方「手を交差して胸に当てる」は好評で、当時の振付に多い。

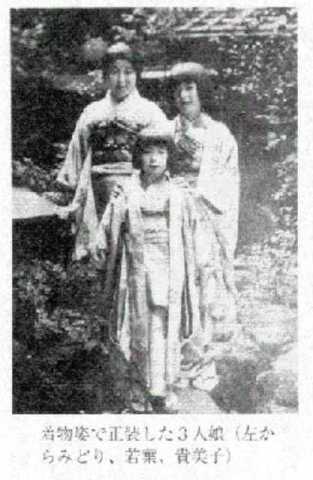

【童謡の本居長世】 大正五年十二月、長世は東京音楽学校の助教授を退官し、作曲に本腰を入れる態勢を整えた。 大正七年には音楽家を募って「如月社(きさらぎしゃ)」を発足し、演奏活動も活発に行って行く。折しも大正中期、児童文芸雑誌『赤い鳥』からはじまった童謠運動の波が、音楽界にも広がり、長世のもとにも押し寄せて来ていた。 「子どものための芸術的なうた」を子どもたちへ発信し、やがて子どもたちの中から自然に歌が生まれる事を狙ったこの運動に、長世は強い関心を寄せた。 大正九年(1920年)、長世の代表作となる「十五夜お月さん」を発表した。八歳になる長女のみどりにオーケストラの伴奏で歌わせ、芸術的な童謡というものを披露した。これを機に、長世は童謡の作曲に心血を注いで行く。 【童心を表現する】 「子どものための芸術的なうた」を創作するにあたって、何よりも大切なのは、子どもの視点に立つことである。しかし、大人が子どもの視点に立つのは容易な事ではない。長世は子宝に恵まれ、すぐ身近で童心を感じる事ができた。特に、三姉妹が長世童謡に果たした功績は大きい。三姉妹は童謡の才能に恵まれ始めて見る譜面でも、すぐ自分たちの物にする事ができた。 長世は童謡を書き上げると、早速、幼い娘たちに歌わせ、その音色が童心に合った物かを見る事ができた。三姉妹は幼いながらも優れた歌い手として、数々の演奏会やレコード収録に参加し、童謡の普及においても貢献した。 ▼三姉妹の写真  ≪長女・みどり≫明治四十五年六月六日生まれ。 「十五夜お月さん」の独唱が大評判となり、童謠歌手第一号として演奏会やレコード収録にと忙しい日々を送った。楽譜を初見で歌う事ができるほど音楽への理解と歌唱力は折り紙つきだった。 ≪次女・貴美子≫大正三年三月二十八日生まれ。 華やかな美貌の持ち主で、姉同様人気を集めた。また幼い頃から日本舞踊を習っていたため、演奏会で長世がピアノを弾き、他の姉妹が歌う中、童謠に併せて舞を披露した。 ≪三女・若葉≫大正八年四月二十六日生まれ。 初舞台は大正十四年、姉二人と年が離れていたため、デビューは少し遅れたが、姉たちに交じって歌うその愛らしさと、歌唱力の確かさとで人々の注目を集めた。平成二十三年七月に亡くなった。 「父は、子ども時代を祖父に育てられましたので、どんなに大事にされても、さぞ淋しかったことでしょう。作曲した曲が、短調の物が多く、「十五夜お月さん」などは、父の淋しい気持ちがそのまま作曲にあらわれていると思います」(本居若葉の言葉)。 【本居長世と戦争の影】 大正時代に起こった童謠運動の波も、昭和に入ると次第に引いて行った。これまで長世童謠の最たる表現者だった娘たちも成長し、みどりと貴美子が嫁いだため、長世が童謠を作曲することも、めっきり少なくなった。 同時期、戦況が激しさを増すにつれて、ちまたでは軍歌が流行した。こうして長世が活躍できる場が少しずつ失われていった。 多くの作曲家が軍歌に着手する中、長世は再起をかけ、一大事業に全身全霊を注いでいた。明治天皇御製(ぎょせい)和歌百首への作曲依頼が長世のもとへ舞い込んだのである。 試行錯誤の末、完成した御製百曲を記念し、昭和十年、日比谷公会堂にて「明治天皇御製第一回発表会」が開催された。しかし、この時すでに百首作曲の依頼人の姿はなかった。この大演奏会は長世の私費を削って開催された。 昭和十三年御製百首を収めた『御製 謹曲集(きんきょくしゅう)』を自費出版するものの、日々激しさを増す戦時下に、振り返るものは誰もいなかった。私財を投じ、目黒の家を失ってまで敢行(かんこう)した事業は大失敗に終わった。 昭和十七年八月四日、愛娘のみどりが死去。わずか三十年余りの生涯だった。失意のどん底にあった長世は、ピアノを売却。一切の音楽活動に別れを告げた。 【本居長世と皇室の関係】 明治天皇御製和歌百首への作曲依頼を受けた長世は、たいそう喜んで着手した。当然だが結末は予想もしなかった。 なぜ、作曲依頼が長世のもとへ舞い込んだのだろう。長世は喜んで引き受けたのだろう。 過去に次のような事があった。 文部省が反対し、学校でも歌う事を排斥していた<童謠>の存在が大衆に知れ渡ったのは、澄宮(すみのみや)現・三笠宮崇仁(みかさのみや たかひと)さま(大正四年十二月二日生まれ・平成二十四年現在九十六歳)が童謡を作られた記事が、東京日日新聞(現・毎日新聞)に「童謡の宮さま」と大きく報じられたのがきっかけでした。大正十年、野口雨情が作詞し、本居長世が作曲した「千代田のお城」という童謠が、宮内省を通じて童謠好きの澄宮さまに献上された。「千代田のお城」は宮城を題材にしたもの。これが縁で本居長世は澄宮さまが作詞された童謠の作曲をすることになった。長世は長女のみどり、次女の貴美子を連れて澄宮さま満六歳の誕生日に宮中に参内し、自らのピアノ伴奏で二人の娘に童謠を歌わせている。 本居長世は、祖父・豊穎(とよかい)の代から皇室とはつながりがあった。豊穎は直系ではなくても、学者としての本居家を継いだ国学者。祖父は、嘉仁皇太子(後の大正天皇)の教育係「東宮侍講」として宮中にも列せられていた。

【「千代田のお城」について】 著者・池田小百合は野口雨情が書いた「千代田のお城」が堂々と『金の船』大正十年十一月号に掲載されたことに、疑問を持っています。「これが、雨情の童謠か。ひどい」というのが私の率直な感想です。雨情が言う「芸術的な童謠」には程遠い。白秋、八十、雨情の作品も、最初の頃はよかった。優れた作品があった。しかし、沢山書けば書く程「ひどい童謠」が増えて行った。優れていない童謠が歌われずに消えて行くのは当然でしょう。 雨情が書いた「千代田のお城」には内容が無い。長世の曲は、どれも美しいが、「千代田のお城」の曲は無理に作曲したので、好い所がない。長世は、この曲に満足していただろうか。 【死んでから生きるよ】 晩年の長世は、近隣住民の世話に精を出した。その頃、口癖のように家族に「死んでから生きるよ」と言っていた。その言葉の真意を、その時だれも知る由もなかった。 昭和二十年八月十五日、終戦。長世は胃潰瘍をこじらせ、病床で玉音放送を聴いていた。それから約二か月後、昭和二十年十月十四日、長世は戦後の復興を見ることなく家族に見守られてひっそりと亡くなった。 「十五夜お月さん」ほか、「七つの子」「赤い靴」「青い眼の人形」「お山の大将」「めえめえ小山羊」「汽車ぽっぽ」など沢山の童謡を作曲しました。これらの名曲は今なお人々に愛されている。これからも、歌い続けられることでしょう。 【本居長世について】 ・本居長世は、明治十八年(1885年)四月四日、東京下谷区(現・東京都台東区)御徒町で生まれました。父は于信(ゆきのぶ)、母は並子。伊勢国(三重県)松阪生まれの江戸時代の国学者・本居宣長(のりなが)の五代目の孫。ただし直系ではない。 国学者であり医師でもあった本居宣長には妻たみ(後年の名前はかつ)とのあいだに春庭(はるにわ)、春村、飛驒、美濃、能登の二男三女がいた。次男の春村は他家へ養子にだされたので、宣長の家は春庭が継ぐことになるが、春庭は寛政六年、宣長が六十五歳の時に失明してしまい、本居家を継ぐことが不可能になった。宣長はやむをえず弟子の稲懸棟隆(いながけむねたか)の息子の稲懸大平(おおひら)を養子にした。宣長七十歳、大平四十四歳。 大平には四男四女がいたが、男はいずれも早世し、三女藤子が養子をとり、その夫は本居内遠(うちとお)を名乗って本居家を継承した。その子が本居長世の祖父・豊穎(とよかい)で、豊穎の一人娘が長世の母の並子。並子は、東京大学古典講習科国書課学生の雨宮于信(ゆきのぶ)を養子に迎えて、長世を産んだ。ところが、母・並子は長世が一歳の時に腸チフスで死去、父・于信は養子という事もあって、本居家を出てしまった。于信は離縁のあと増田家の養子となり、増田于信と名乗る。本居長世は、祖父・豊穎と二人きりになった。祖母・鎮子は豊穎の後妻、明治四十二年、鎮子も死去した。 祖父・豊穎(とよかい)は直系ではなくても、学者としての本居家を継いだ国学者。高等師範学校教授兼女子高等師範学校教授、帝国大学文科大学講師、帝国学士院会員、文学博士となり、嘉仁皇太子(後の大正天皇)の教育係「東宮侍講」として宮中にも列せられていた。豊穎は長世が二十八歳の大正二年に八十歳で没した。 長世は、だから本居宣長の正統の血をひきついではいないが、家筋としてはまぎれもなく本居家の後継者。しかし、祖父母に育てられた長世は孤独だった。何不自由ない家庭とはいえ、父母の愛は受けていない。高等師範附属小学校、獨逸学協会中学校(現・獨協高等学校)へと進んでもさびしさは癒されなかった。 ・当然、国語・国文学の道に進むはずだったが、中学校の唱歌から音楽に目覚め、明治三十五年(1902年)十月、十八歳の時、東京音楽学校予科に入学。翌年、器楽部一年(現・東京芸術大学音楽学部)となった。それは、国学者の系譜を断つ事になりました。長世は、音楽に懸命に打ち込みました。 ・明治四十一年(1908年)三月、本科を首席で卒業。当年の卒業は、本科の声楽部二名、器楽部十一名、他に甲種師範科十三名、乙種師範科十五名。学部はない。四月十日付で東京音楽学校邦楽調査掛補助に任命される。 ・明治四十二年(1909年)、邦楽調査掛補助のまま器楽部ピアノ科授業補助に就任。 ・明治四十三年(1910年)四月二十日、二十五歳で東京音楽学校助教授に昇進。若き日の弘田龍太郎、中山晋平、藤井清水らを教えました。 【歌碑について】 大正九年五月十四日、本居長世は下渋谷(しもしぶや)の家から、東京府荏原(えばら)郡目黒村目黒八三八番地の新築の家に引っ越しました。長世が「十五夜お月」の詩を受け取ったのは、大正九年七月頃のことです。それから昭和十二年に成城の家へ移るまでの約十七年間ここで暮らしました。長世はこの地を愛していた。

本居長世生誕百年を記念して建てられました。昭和六十年四月四日除幕。題字は金田一春彦、楽譜は藤山一郎の筆(フジヤマのサインがある)。 また、常磐自動車道中郷サービスエリアの詩碑公園に詩碑があります。 【野口雨情の仰天発言】 「十五夜お月」が発表された同じ『金の船』(キンノツノ社)大正九年九月号の(通信)欄には、雨情の童謠や唱歌に対する発言が掲載されている。

私、池田小百合は驚いた。童謠運動の推進者たちは、このような思いだったのか、と。 唱歌には芸術的で美しいものもあるが、軍歌調の物も多い。しかし、童謠の中にも「ひどいなあ、これが童謠か」と思う作もある。雨情、白秋、八十の童謠もそうだ。 『日本童謡史Ⅰ』の著者・藤田圭雄も驚いていた。 “この「十五夜お月」が、その「静さの中の美しさ」なのだろうか。本居長世の曲には「静さの中の美しさ」が感じられる。しかし、この謡自身は、概念的な、きまりきった感傷を、ただ平板に並べただけの、安っぽいセンチメンタルな謡にすぎない。こんなものならなにも雨情を待つまでもなく、明治から大正への唱歌の歌詞にいくらでもある。 ともかく、雨情の数あるこの期の童謡の中で、最も凡作に属するものの一つが、たまたま美しい曲がついたということで、雨情の代表作のように思われ、雨情自身もそれを容認している点に雨情童謡の弱さがあり、その後のきわ立った凋落の原因もあるのだと思う。しかし、それにしても本居長世の「十五夜お月さん」の曲は美しい。” “歌と曲との結びつきはむつかしいものである。詩がいいからといって必ずしも良い曲が生まれるものでもない。(中略)かえって、「十五夜お月さん」のようなコンヴェンショナルな童謡の方が、作曲家にとっては、それを自分のものとして自在に処理出来るというわけだろう。ここにも日本の歌謡の悲しい運命の姿がある”。 【由紀さおり・安田祥子の童謡唱歌CD】  季節の童謡シリーズ第3弾 童謡唱歌「秋のうた」 2018年9月26日発売 季節の童謡シリーズ第3弾 童謡唱歌「秋のうた」 2018年9月26日発売「十五夜お月さん」 作詞:野口雨情 作曲:本居長世。 由紀さおり・安田祥子姉妹は「♪十五夜お月さん かあさんに」と歌っています。CD付属の歌詞集も「十五夜お月さん かあさんに」と書いてあります。これは間違いです。正しくは「かかさんに」。 「母(かか)さん」は「母(かあ)さん」とは少し違います。「かあさん「の古い形で、「かかさま」がさらに古い形。「父(とと)さん」も同じ。 歌詞の「母(かか)さん」を編集の際に「かあさん」と勝手に替えた歌詞集、楽譜集もたくさん出版されています。勝手に替えると元の歌詞がわからなくなってしまいます。元が「かあさん」と思い込んで歌っている人も多い。それは間違いです。 [後記] 文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には選ばれていません。歌は、繰り返し歌われなければ消えて行きます。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

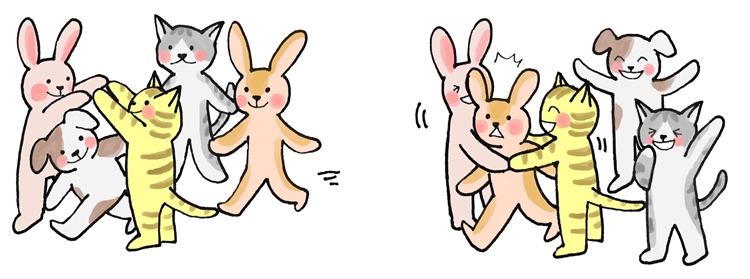

「通りゃんせ」は、「天神様(参り)」ともいい、江戸時代から全国に普及した、わらべ唄です。歌詞の表記はさまざまですが、わらべ唄の本には必ず載っています。わらべ唄は、子どもの口から口へ変化しながら伝わるものなので、「正しい歌詞」や「正しいメロディー」は存在しない。 【遊戯唄】(関所遊び)また(子取り遊び)とする地方もある。 <遊戯唄(関所遊び)> 江戸幕府の頃、箱根の関所の通行は厳重を極めた。その関所のありさまを、天神参りに置き換えて歌ったものといわれている。関所では手形の無いものは絶対に通さず、何か特殊な事情(例えば親の重病、主人の危篤など)の場合、関所の役人に哀れっぽく嘆き訴えて通してもらった。しかし、その帰りには絶対に許されなかった。「♪いきはよいよい帰りはこわい」は、この事を言い表している。 <遊戯唄(子取り遊び)> 遊び方はいろいろある。甲乙二組から親になる子が一人ずつ出て両手をアーチに組んで立ち、他の者は歌いながら次々にアーチの下を潜る(くぐり遊び)。最後の子が通り抜けようとする時、親は急いで手を下してその子をつかまえる。そして「この子はよい子、親に何食わす」(或は「帰りのお土産なァに」)と聞き、「鯛の身」や「ひじきに油揚げ、雁もどき」又は「お寿司に団子に柏餅」とか答えて合格なら、「この子はよい子、親の許へ帰れ(極楽へ飛んでゆけ)」といって通す。不合格なら「この子は悪い子、地獄(針の山)へ飛んでゆけ」といって追い返す。これを何べんも繰返す。 「♪こわいながらも 通りゃんせ 通りゃんせ」は、七歳まで無事成長した喜びを感謝する親の心が通じて、天神様にお参りすることが許された歌です。つかまって問答を繰り返す中で、親を大切にするやさしい心が育つように願っています。 <歌いながら遊ぼう> (1)親を二人決め、アーチを組みます。その下を子どもたちがくぐりぬけて行きます。  (2)最後の「せ」の時に、アーチをくぐっている人が捕まり、親と交換します。絵・池田千洋

【唄い方について】 ・唄は、「通りゃんせ 通りゃんせ」、「ここはどこの 細道じゃ」と、問答風に交互に繰り返す。 ・「ちっと通してくだしゃんせ」は、「ちょっと」又は、「どうか」ともいう。 ・「ご用の無いもの通しゃせぬ」は、古くは「手形の無いもの通しません」。 ・「この子の七つのお祝いに」は、七五三の宮詣りをさす。 ・「おふだをおさめにまいります」は、「天神さんに願(がん)かけて」とも。 ・「いきはよいよい帰りはこわい」からは、一緒に唄う。 ・「こわいながらも通りゃんせ 通りゃんせ」は、「帰りのお土産なァに」 又は「こわい橋からお化けが出るよ」とも。 (参考文献)町田嘉章・浅野建二 編『わらべうた』(岩波文庫) 【本居長世が歌曲に編曲】 メロディーは地方ごとに違っていたのですが、大正十年(1921年)九月、作曲家の本居長世が東京のメロディーをもとに、ピアノ伴奏をつけて編曲した。 <編曲した理由> 金田一春彦著『十五夜お月さん』本居長世人と作品(三省堂)によると次のようです。 “松竹合名会社の小雀座が、児童劇を上演したが、そのときに、「移り行く時代」と題して、奈良朝、平安朝、鎌倉時代、江戸時代と現代の子どもの歌を集めて、これを劇的に構成・配列して舞踊化した出し物があった。長世はその江戸時代を担当して、「江戸祭の歌」のほかに、新たにわらべ歌「通りゃんせ」と「向う横町」を編曲して、「通りゃんせ」「向う横町」「江戸祭の歌」の順序に演奏して喝采を博した”。 <レコードの発売> 東亜蓄音器株式会社で発売されたトーア・レコードに収録。トーア・レコードは白い鳩が羽根を広げた商標のもの。大正十二年の震災前に発売されたものと推定される。金田一春彦著『十五夜お月さん』本居長世人と作品(三省堂)による。 ・表A面 一〇五「通りゃんせ」「向う横丁」「江戸祭の歌」(『移り行く時代』の中、徳川期)―合唱 本居みどり・貴美子 作曲・伴奏 本居長世。 ・裏B面 一〇六「晴天雨天」「うかれ鼠」―合唱 本居みどり・貴美子 作曲・伴奏 本居長世。 <伴奏付楽譜> 伴奏付楽譜は、金田一春彦・本居若葉共編『本居長世童謡選集 七つの子』(如月社)で見ることができます。 ・発想標語は「極めて早く勢よく」と書かれている。前奏は長い。チャンチキ チャンチキという祭囃子のリズムと、三味線の弾き語りを思わせるリズムが含まれている。さらに、「♪ここはどこの 細道じゃ」からの伴奏にも三味線を思わせる細かいリズムが応用されている。長世は、三味線を得意としていた。ピアノでそれを表現した。 ・唄に入ると「ピウ レント」=「もっと ゆるやかに」という速度標語が書いてある。テンポを遅く設定しているにもかかわらず、遊戯唄としての力が損なわれていないのは、変化と揺れで表現に動きを加えているからです。 ・長世の好きな旋律の一つに、高い所から低い音に、ポルタメントで続けて歌う節まわしがあります。「♪この子の七つの お祝いに」の「に」から「おふだをおさめに」の「お」に移る所がそれです。長世得意の作曲部分です。有名なのは『青い眼の人形』の「♪日本の港に着いたとき」の「き」から「いっぱい涙を浮かべてた」の「い」に移る所で、みどりは表情を込めて、この節まわしを歌ったので、当時の子どもたちはおもしろがって、さかんにこの歌い方をまねたものです。楽譜にはタイが書かれているだけで具体的な説明はない。 「おいわいにー」=モルト リタルダンド(非常に だんだんゆっくりにする) 「おふだをおさめに」=ア テンポ(もとの速さで) 「まいります」=リタルダンド ・わらべ唄の音階を基調に、邦楽的なふしまわしを織りまぜ、「♪こわいながらも」 ポーコ ラルゴ=(少し だんだんゆっくりにする)の部分には西洋的な短音階の響きも与えています。 ・最後の「とおりゃんせ とおりゃんせ」は、フォルティッシモ(ごく強く)そして、リタルダンド(だんだんゆっくりにする)、フェルマータ(延長記号)で、余韻を残し唄い終わります。 (註)楽譜の「ちょっと とおして」は、「ちっと とおして」と真理ヨシコは歌っています。CD『本居長世全集』(日本コロムビア)で聴くことができます。 「赤い靴」「青い眼の人形」「七つの子」「十五夜お月さん」同様、その愛唱性と、しみじみとした味わいを持つ「通りゃんせ」も、口ずさめばたちまち全国に広まりました。しかし、現在歌われている「通りゃんせ」が、本居長世の編曲であることは、ほとんど知られていません。広く歌われ、だれでも知っているこのメロディーが、わらべ唄本来のメロディーだと誤解している人が多いようです。古い「通りゃんせ」の単純な形を、音楽的に豊かな形に編曲した長世、自然に子どもたちの中に浸透し、歌い継がれている。この編曲は、本当にすばらしい。 【甲乙は掛け合いで唄う】 メロディー部分の楽譜

【教科書での扱い】 手持ちの教科書を見ました。 『小学生の音楽 6』(音楽之友社)昭和33年発行 ・日本童謡 本居長予(長世の間違え) 編曲。 ・ABの組に分かれて歌うようになっている。 ・「♪ちっと とおしてくだしゃんせ」「ちっと」と掲載されている。 ・「日本に昔からあった歌です。ほかの歌の感じとくらべてみましょう」と書いてあります。学校で歌った時、“これが、わらべ唄本来のメロディー”だと誤解されるように教えられてしまいました。どの子も、本居長世編曲のものが古来からの「通りゃんせ」と思い込みました。 ・教科書に掲載され、本居長世編曲の「通りゃんせ」は全国の学校で歌われ広まりました。このように、教科書に掲載する曲は重要です。 【発祥の地はどこか】 <三芳野神社説> 昔、「小江戸」と呼ばれた埼玉県川越には、江戸の北を守るために作られた太田道灌が築いた川越城がありました。この城の鎮守として、1624年、城主の酒井忠勝により再興されたといわれる三芳野(みよしの)神社は、その本丸御殿の東方、歩いて一、二分のところにあって、「お城の天神様」とも呼ばれて来た。三芳野神社では年に一度の大祭がありました。一般の人は、この日または七五三の祝いの時だけ、城内の神社にお参りすることが許されていました。幼児の死亡率が高かった時代に、七五三のお参りは、人々にとって不可欠なものでした。しかし、城の中にあるため、人々は、門番や見張りの侍ににらまれながら「♪この子の七つの お祝いに」「おふだをおさめに」行ったのです。そして、「こわい」思いをしながら帰るのです。「♪いきはよいよい帰りはこわい」とある。これが、「通りゃんせ」の川越発祥説です。ここの幅約二メートルほどの細道(社殿に至る参道)が「♪天神さまの細道」の出所という説がある。 菅原道真を祀る三芳野神社境内には、「わらべ唄発祥の所」の碑が建っています。「ここはどこの細道ぢゃ 天神さまのほそみちぢゃ」。昭和五十四年十一月三日、元埼玉銀行頭取、山崎嘉七が米寿の時に建立したものです。 <菅原神社説> 私、池田小百合が主宰している童謡の会の会員から、『「通りゃんせ」の発祥の地が神奈川県小田原市国府津にある菅原神社であるということです。境内に碑があるそうです』という情報をいただきました。 平成二十九年(2017年)三月十一日、菅原神社に行ってみました。境内の看板に「この神社は学問の神様である菅原道真公がお祀りしてあります」と書いてありました。平安時代の学者・菅原道真が都を去った時に詠んだ歌が「東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」です。白い鳥居をくぐると境内右に「通りゃんせ」の発祥の地碑がありました。碑裏には「奉献 平成七年七月吉日 宮司 近藤光孝」とだけ書いてあり、“発祥の地”に関する説明文はありませんでした。 (註)延喜元年(901年) 菅原道真は藤原時平の中傷により大宰権師として左遷され、配所で無念の死を遂げ御霊として北野天満宮に祀られたが、のちに天満天神として信仰され全国に沢山の末社がある。

高村忠則編『お話日本の童謡』(汐文社)には、次のように書いてあります。 “この歌は、箱根の関所をこえて、菅原神社にお参りに来た人たちの歌であるとも言われています。江戸時代、江戸を守るために、あやしい人間が江戸に入れないようにするために作られたのが関所です。関所は、通行手形という許可証が無ければ通ることができませんでした。そして、その関所の一つが、険しい箱根の山にありました。 「♪ちっと通してくだしゃんせ」とお願いして関所を通してもらい、神社に向かうのです。険しい山道なので、行く時は、まだ元気だけれど、帰りは疲れていて、歩くのが大変だったでしょう。「♪いきはよいよい帰りはこわい」というのは、そんな気持ちをあらわしているとも言われます”。 「♪ご用の無いもの通しゃせぬ」は、古くは「手形の無いもの通しゃせぬ」というふうに通行手形を歌ったもので、舞台は箱根の関所説があります。「♪天神さまの 細道じゃ」の「細道」は「天神さま」へ行く箱根山中の街道ということになるようです。 ほかに八王子市山田町、雲竜寺経営の保育園に詩碑が建てられている。 【横断歩道の信号機の音声】 「通りゃんせ」のメロディーは、横断歩道の信号機の音声メロディーでも使われていましたが、平成十五年、警察庁が「カッコー」「ピヨ、ピヨ」を統一基準に定めたので街角から消えた。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||

| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |

メール (+を@に変えて) |

トップ |