![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 中山晋平の童謡 3 |

| あの町この町

アメフリ

雨降りお月さん・雲の蔭

兎のダンス お母さん 肩たたき 黄金虫 木の葉のお船 こんこん小狐 シャボン玉 証城寺の狸囃子 砂山 背くらべ てるてる坊主 流れ星 毬と殿さま 露地の細路 |

| 浅原鏡村の略歴 海野厚の略歴 管野都世子略歴 中山晋平の略歴 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

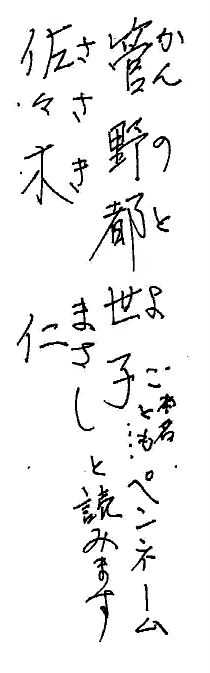

【「流れ星」との出会い】 CD『タンポポ児童合唱団 思い出のアルバム 親子三代うたいましょう』(1994キングレコード)を聴きました。その中に「流れ星」がありました。私は、「好い歌だ。私の童謡の会で歌おう。ステージでも歌おう」と思いました。早速楽譜をさがしましたが、ありませんでした。 CDの歌詞集には、「佐々木とも・佐々木仁・作詩/中山晋平・作曲 小山内たけとも・編曲」と書いてあります。合唱団に編曲楽譜を問い合わせました。代表の大瀧秀子さんから次のような返事をいただきました。 「CD『思い出のアルバム』を聴いていただいたようで、ありがとうございます。あのレコーディングの時は、メロ譜しかなく、オケ伴に編曲された楽譜、それも、ほとんどメロ譜のようなものでしたが・・・他にあたってみますが「小山内たけとも」とおっしゃる編曲者のがあるかどうか? わかりません。他の方でもよろしいかどうか?・・・」(2001年12月10日)。返事をありがとうございました。結局、楽譜はいただけませんでした。それで、CDから楽譜を作る事にしました。 (註)現在、千葉県にあった『タンポポ児童合唱団』は解散し、ステージで「流れ星」を聴く事はできません。 【楽譜を追って】 家中の楽譜をさがすと、メロディー譜は、塚田佳男・酒井沃子監修『みどり愛唱歌集 明日へのこす心の歌』第2集(緑・芸術祭企画運営委員会/横浜市緑区役所)平成五年五月初版発行に掲載されていました。 タイトルは「流れ星」で、歌詞は三番まで。CD『思い出のアルバム』と同じ。楽譜はメロディー譜のみ一番だけ掲載。ト長調 四分の四拍子。「佐々木とも 作詞、佐々木仁 補作 中山晋平 作曲」、歌詞の最後には(昭和三年)と書いてありました。しかし、伴奏譜はありませんでした。 次に、中山晋平記念館に問い合わせました。記念館では、遺族の方にも問い合わせてくださいましたが、楽譜はありませんでした。中山晋平は、メロディー譜は書いたが、伴奏譜は書かなかったのでしょうか。楽譜を出版しなかったのでしょうか。 (註) 横浜市緑公会堂で塚田佳男先生と酒井沃子先生が指導されていた『明日へのこす心の歌コンサート』は終了しています。私、池田小百合が参加している間、一度も「流れ星」は歌いませんでした。 【中山晋平は「流れ星」を二曲作曲】 中山卯郎編著『中山晋平曲目録・年譜』(昭和五十五年二月二十九日発行)の情報では、曲名「流れ星」。「作詞者、発表、楽譜出版、レコード番号、歌手、発売年月は、全て不明」。中山卯郎が調査した時は、作詞者は、わからなかった事になります。八小節掲載されている楽譜はト長調、四分の四拍子。歌詞は「くらいみそらの ながれぼし どこへなにしに ゆくのでしょう」。楽譜の下には“「新撰小学唱歌曲集」(昭和3・12,京文社)にのった”と書いてある。 (註)『みどり愛唱歌集 明日へのこす心の歌』に、(昭和三年)と書いてあるのは「新撰小学唱歌曲集」の出版年だという事がわかりました。 他に中山卯郎編著『中山晋平曲目録・年譜』に“「新撰小学唱歌曲集」(昭和3・12,京文社)にのった”と書いてあるのは、「雪の塊(かたまり)」作詞者 葛原しげる。発表、楽譜出版、レコード番号、歌手、発売年月は不明と、「桃太郎さんのお供」作詞者 野口雨情。発表、楽譜出版、レコード番号、歌手、発売年月は不明の二曲。いずれも不明な点が多い。なぜでしょう。 同じ「流れ星」というタイトルの曲を、中山晋平はもう一曲作曲している。こちらは蕗谷虹兒 作詞「ほしほし ながれぼし どこへいった。ながれ ながれぼし どこへいった」。大正12.7『婦人世界』で発表。大正14年9月放送。これも、中山卯郎編著『中山晋平曲目録・年譜』で確認できます。タイトルだけだと間違えられる可能性がある。 【みんなが探した】 藤田圭雄著『童謡の散歩道』(日本国際童謡館)には、次のように書いてあります。 <長洲一二神奈川県知事が探した> “毎日新聞に「若い日の私」という欄がありました。一九八四年の九月二十六日付のその欄に、長洲一二神奈川県知事が、六十年近く前、東京の下町で知り合った身体障害者の澄ちゃんがよく歌っていた歌として「流れ星」という童謡を掲げ、だれが作った歌だろうと、懐かしさを込めて書いていました。 それに対して全国の読者から反響があり、手紙、葉書、電話など七十以上もの答が寄せられたということです。 そして結局この歌は昭和三年十二月京文社発行の『新撰小学唱歌曲集』にあり、それがのちに、同社発行の『尋常三年用唱歌学習帳』にも載っているということが分かりました。作詩野口雨情、作曲中山晋平ということです”。 (註1)以上の文章中、“作詩野口雨情”が違いますが、当時は、このように伝わっていました。 (註2)長洲一二(ながすかずじ)氏は、革新統一候補として圧倒的な人気で神奈川県知事に当選しました。私、池田小百合は、松田町民文化センターに講演に来た長洲氏に会ったことがあります。明るく元気いっぱいの人で、みんなが握手を求めていました。会場は、いつまでも割れんばかりの拍手の渦でした。私は、力強いユーモアのある演説と、その人気、会場の熱気に驚くばかりでした。 ずっと後になって、私がボランティアをしている介護老人保健施設に入居されていて、すでに亡くなった(1999年5月4日満79歳没)と聞きました。この施設の社会福祉法人の<会>の名前は、長洲氏がつけたものです。「流れ星」を一緒に歌いたかったと思いました。 <藤田圭雄も探した> “私(『童謡の散歩道』の著者・藤田圭雄)もこの記事が出た時、分かったら長洲さんに教えてあげようと思って調べてみました。作曲中山晋平というのはだれでも思いつくことで、私もまず「中山晋平作曲目録」に当たってみました。そして『新撰小学唱歌曲集』ということも分かりました。 ところがそこには作詩者不明となっています。この本に中山晋平は、葛原しげるの「雪の塊」と野口雨情の「桃太郎さんのお供」と三曲載せています。「桃太郎さんのお供」ははっきり野口雨情と書いてあるのに、どうして「流れ星」の作者欄は空白なのかちょっと不思議です。 ところで雨情には別に、大正十一年六月号の『少年少女談話界』に載せた「流れ星」という童謡があります。その当時雨情と晋平は親交がありましたし、二つの童謡の中一つだけに雨情の名がないということは、この童謡が雨情の作品ではないと思わねばなりません。このあたりのところはもう一度ゆっくり確かめてみたいと思っていました。” (註) 藤田圭雄は“この本に中山晋平は”と書いているが、“この本”は、中山卯郎編著『中山晋平曲目録・年譜』で、中山晋平の著書ではありません。 藤田圭雄は、“どうして「流れ星」の作者欄は空白なのか”と、不思議がり、“この童謡が雨情の作品ではないと思わねばなりません”と書いている。これは、正しかった。 <その後> “その後、この童謡は、大正十一年四月号の雑誌『婦女界』の懸賞作で「新童謡一席」として西條八十の選で、賞金十円をもらっていることがはっきりしました。作者は仙台市の菅野ともさんで、当時二十四歳でした。『婦女界』発表の楽譜には「婦女界当選童謡中山晋平曲」ということで作者名はありませんでした。長洲さんの呼び掛けでレコードが見つかったり、楽譜が発見されたり、一時は長野県の元新聞記者の人の作だといわれ、キングレコードから河村順子さんにレコード化の話があり、私(藤田圭雄)にも、二番三番を作ってくれと、その長野県の人の身寄りの方からの話もありました。しかし結局、仙台の菅野(結婚して佐々木)ともさんの作と判明し、息子さんの仁さんが二番三番を作りレコードになりました。佐々木仁さんからは時々私の所に季節の御挨拶があります”。 (註)“一時は長野県の元新聞記者の人の作”と言われていたようです。 最後の文を読んで、補作された佐々木仁氏に話を聞きたくなりました。しかし、長洲一二氏も藤田圭雄氏も亡くなり、連絡先がわかりません。 ちょうどそこに、私、池田小百合の夫の高校の時の同窓会の通知がきました。幹事は仙台市青葉区の人でした。そこで、佐々木仁氏をお尋ねした所、すぐ返事をいただきました(2001年12月13日)。 「佐々木仁さんは他界されていました。奥様の佐々木静子さんから、“「流れ星」のことについて詳しく書いてある本が『日本抒情歌全集3』で、その本を見れば、いろいろな事がわかるそうです”との事でした」。調査に協力していただき、ありがとうございました。感謝しています。佐々木仁氏も亡くなっていたのです。私は、がっかりしました。 (註)現在は、個人情報保護法があり、たやすく住所を調べたり教えたりできなくなりました。この曲だけでなく、他の曲の調査に支障をきたす事態です。図書館や出版社などでは教えなくなりました。住所録は撤去され(図書館内申込み閲覧のみ)、出版されなくなりました。私、池田小百合は、佐々木静子さんと、現在も交流が続いています。 【楽譜について】 私は、長田暁二編『日本抒情歌全集』(ドレミ楽譜出版)1と2を持っていました。これには掲載されていません。さっそく『日本抒情歌全集3』を購入しました。 <右近優の編曲>  タイトルは「流れ星」。ト長調、四分の四拍子、速めに(♩=92)の指示。楽譜の右上には「菅野都世子 佐々木仁 作詞/中山晋平 作曲/右近優編曲」と書いてあります。歌詞は三番まで掲載。CD『思い出のアルバム』、『明日へのこす心の歌』第2集と同じ。解説には次のように書いてあります。 “長らく作者が分からず、その解明が望まれていましたが、中山晋平作品年表に「新選小学唱歌曲集」(昭和3年12月京文社)とメロディも載っていて、作曲は中山晋平と確認された。 ●「新選小学唱歌曲集」は間違い。「新撰小学唱歌曲集」が正しい。 作詞者については、昭和62年7月12日の朝日新聞朝刊に「作詞者は当時24歳の仙台娘、菅野とも(ペンネーム都世子)さん。大正11年4月号の雑誌「婦女界」の111ページに西條八十選の新童謡第一席として掲載されており・・・」と報ぜられて、佐々木(旧姓菅野)ともさんと判明した。 昭和五年頃、“割れないレコード”という専売特許の≪蝶印レコード≫(兵庫県尼崎市)の『童謡名曲集(1)』に、大正末期から昭和初期にかけて活躍した童謡歌手の東八重子が吹き込んだ。昭和62年になって、この珍品レコードをSPコレクターの前沢健哉(埼玉県草加市)が持っていて話題になり、河村順子がキングからシングル盤を発売し、この名曲が蘇った。この時、遺族の佐々木仁が、2番、3番を追加詞した”。 ●「菅野都世子」は間違い。「管野都世子(かんのとよこ)」が正しい。 ▼佐々木静子さんからいただいた書簡による氏名 (2012年1月30日)⇒ <小山内たけとも編曲と右近優編曲の検証> 右近優編曲の楽譜を見ながら、小山内たけとも編曲のCD『思い出のアルバム』を聴きました。 一番は同じ。楽譜の二番「ゆれる」「かぜも」、三番「そうよ」の歌詞付けがCDと異なっています。圧倒的に、小山内たけとも編曲の方が歌いやすい。 ・小山内たけとも編曲は、「ゆれーるー」「かぜもー」「そーよー」と歌っている。 ・右近優編曲は、「ゆーーれる」「かーぜも」「そうよ、」と書いてある。

ここまでの事から、中山晋平は一番の詩にメロディーを作曲したが、ピアノ伴奏譜は書かなかったという事になるようです。 二・三番は、後日作詞され、一番のメロディーに言葉をあてはめたので歌いにくいところがあります。 キングレコードで吹き込んだ河村順子さんは、どのように歌ったのでしょう。特に、二・三番を聴いてみたいと思いました。 【河村順子の歌唱】 昭和六十二年十一月にキングレコードから発売されたCDとカセット『河村順子・童謡の歩み』(ひとりの歌手の歌唱で綴った日本初の童謡55年の記録 昭和7年~62年)は、キングレコード株式会社(東京都文京区音羽)に問い合わせましたが、廃盤でした。私は、発売当時買わなかった事を悔やみました。

<千葉敬愛短期大学にCDを聴きに行く> 河村順子さんについて、長田暁二著『童謡歌手からみた日本童謡史』(大月書店)には、次のように書いてあります。 “昭和四十一年から千葉敬愛短大の教授として、保母や教職志望者に音楽指導を始め、現在にいたるまで広く音楽教育にたずさわっています”。 千葉敬愛短期大学の図書館に問い合わせると、「CDは、ありますが貸出しはしていません。おみえになれば、特別に、お聴かせします」とのことでした。 早速、千葉に行きました。千葉市中央区に一泊し、翌朝、千葉敬愛短期大学の図書館で聴かせていただきました。それは、小山内たけとも編曲で、CD『思い出のアルバム』と同じでした。二・三番の歌い方も同じでした。 CD『河村順子・童謡の歩み』河村順子の解説から、なぜ河村順子が歌うようになったかがわかりました。 “昭和六十年の新聞紙上で長洲神奈川県知事は、なつかしい歌「流れ星」の事を語られました。全国から反響が起り、ある新聞社から私に「なにか資料を」とのお話があったので有名なレコードコレクター前沢健哉さんに頼みましたところ、昭和初期発売の蝶印レコード「流れ星」が前沢家の未整理の棚から見つかりました。その後忘れていたのですが、今年(昭和六十二年)の五月に保育園園長の方々から「流れ星」を園児に教えたい。保育者に教えてほしいとのこと。私は、研修会でとりあげると共にキングレコードで新しい録音をお願いしました。そのカラオケ録音中のスタジオで真の作詩者が佐々木ともさんであることが判明したのです。・・・”。 <管野都世子(佐々木とも)略歴> ・洋品店主の長女として宮城県仙台市内で生まれた。(管野とも) ・小さい時から童謡や短歌を作るのが趣味で、大正十一年、童謡「ながれ星」が懸賞童謡一席に当選。当選童謡は独身時代の二十四歳頃の作品。(ペンネーム管野都世子) ・中山晋平が曲をつけ、ロマンあふれる童謡として全国的に歌われ、昭和初期には小学唱歌にも選ばれた。長らく作者不詳のまま“幻の童謡”として忘れ去られていたが昭和六十二年NHKドラマ「ばら色の人生」で使われて復活、これを機に親族が掲載誌を探しあて原作者として明らかになった。 ・中学の教師と結婚、三人の子をもうける。(結婚して佐々木とも) ・昭和二十四年十一月、五十三歳で病没した。 ●『児童文化人名事典』(日外アソシエーツ)1996年1月31日第1刷発行には、「菅野都世子 かんの・とよこ」と間違えて紹介してある。「管野」が正しい。 【河村順子の歌を元に作った楽譜】

【貴重な資料】 仙台市太白区の人から貴重な資料I~資料IVを送っていただきました。 「いろいろ調べると面白いものですね。ご活用いただければ嬉しいです。私も歌ってみます」(2002年2月20日)。 欲しかった資料です。ありがとうございました。 (資料I)長洲一二「若い日の私 初恋の少女に教わった歌」掲載(毎日新聞 昭和五十九年九月二十六日) 【長洲一二 毎日新聞記事について】 長洲一二「若い日の私 初恋の少女に教わった歌」この毎日新聞の記事には詩が掲載されている。タイトルは「流れ星」、詩は一節全部掲載されている。これだけわかっていれば、作詞者、作曲者はすぐわかるはずです。「行くのでしょ」「誰も」「お水を」と書いてある。長洲氏は、「歌詩も曲も、とても美しい」と言っている。 私、池田小百合にも、「昔歌った歌をさがして下さい」というのがよく来る。歌詞は、所々しかわからず、自分で創作してしまっているものもある。童謡の会で回覧しても誰も知らないものが多い。 (資料II)大正十一年『婦女界』四月号発表詩掲載(朝日新聞 昭和六十二年七月十二日) 【朝日新聞掲載の記事について】 昭和六十二年七月十二日(日)東北特別版 大見出しには次のように書いてあります。この記事内、タイトルは「ながれ星」「菅野」となっている。 “童謡 ながれ星 大正ロマンの「?」ひとつ分かった”“作詞者は当時24歳の仙台娘 菅野ともさん 妹ら掲載誌を発見”“大正11年の「婦女界」懸賞1席 賞金10円”。 <詩について> 『婦女界』大正十一年四月号に「ながれ星」の詩が掲載された。

ながれ星 くらいみ空の 流れ星 どこへ何しに 行(ゆ)くのでしょ 林のはての 野のはての 誰(たれ)も知らない湖に のどのかわいた お星さま 水(みいづ)をのみに参ります ・タイトルは「ながれ星」です。 ・詩は一節だけ。 ・「行(ゆ)くのでしょ」「誰(たれ)も」「水(みいづ)を」となっている。 新聞からは句読点が読み取れない。「しょ、」「ます。」とも読める。 ★『婦女界』大正11年4月号で確認する必要がある(調査中)。 “七五調の童謠「ながれ星」の作者は仙台市在住だった菅野ともさん(ペンネーム、都世子)。大正十一年四月号の雑誌『婦女界』の百十一ページに西條八十選の新童謡の一席として掲載されており、賞金は十円。 「はろばろとした空想があって面白い。暗い中に微光(びこう)のあるところが、露西亜(ろしあ)の童話でも読んでいるような気がする」との評が付いている。” <管野とも略歴> ・洋品店主の長女として仙台市内で生まれた。(管野とも) ・小さい時から童謡や短歌を作るのが趣味で、当選童謡は独身時代の二十四歳ごろの作品だった。(ペンネーム管野都世子) ・中学の教師と結婚、三人の子をもうける。(結婚して佐々木とも) ・昭和二十四年十一月、五十三歳で病没した。 <親族が「ながれ星」を探した> 朝日新聞によると次のようです。 “管野さんの実妹の熊谷とらよさんは「懸賞童謡に当選した雑誌を見て『ねえちゃんの名前があがっている』と四人姉妹で抱き合って喜んだものです。でも、姉の名前が出たのはこの一回きり。その後、歌は流行りましたが、どうしてねえちゃんの名前が出ないのか不思議でなりませんでした。賞金の十円で結婚する私のため銘仙を買ってくれ、着物を作ってくれたんです」と当時を振り返る。 また、管野さんの長女の佐々木良さんは、「小学生の頃『ながれ星は、かあちゃんが作った歌なんだよ』と何度も聞かされました。いつも懐中に手帳を入れ、勝手仕事をしながらも思いつく事を書いていました。私の名前を勝手に使い製菓会社の懸賞童謡に当選し、チョコレートがどっさりおくられてきたこともありました」と語っている。 原作者がわかったのは、五月下旬、テレビ番組の中で歌手のペギー葉山さんが童謡「ながれ星」の作者にふれ、「長い間わからなかったそうですが、信州のお方だそうです」と話したのがきっかけ。たまたま見ていた菅野さんのメイの高橋美祢子さんが「仙台にいた私のおばの作品に間違いありません」と手紙を出したことから、作者は仙台の女性説が関係者の間でにわかに高まった。 高橋さんら親族が手分けして雑誌「婦女界」のバックナンバーを探したところ、世田谷区の昭和女子大近代文庫に所蔵されていることがわかり、このほど実妹のとらよさんが姉の名前と六十五年ぶりに対面、感激を新たにした。 童謡「ながれ星」は、昭和三年発行の新選小学唱歌集Ⅰ(日本児童音楽協会編)に入っているが、中山晋平曲とあるだけで、作詞者名はない。一時期、全国的に歌われたが、その後、忘れ去られていた。 今年に入って埼玉県内のレコードコレクターの手で昭和五年ごろのものとみられる「ながれ星」(歌・東八重子)のレコードが見つかったが、ラベルはなぜか、野口雨情作詞となっていた”。 (註Ⅰ)●“新選小学唱歌集Ⅰ”は間違い。「新撰小学唱歌曲集」が正しい。 (註Ⅱ)“「ながれ星」(歌・東八重子)のレコードが見つかったが、ラベルはなぜか、野口雨情作詞となっていた”。それで、野口雨情作詞の間違いが広まっていたようです。 (資料III)大正十三年『婦女界』七月号発表楽譜 【楽譜について】 『婦女界』大正十三年七月号に「ながれ星」の楽譜が掲載された。

・タイトルは「ながれ星」です。 ・「婦女界當選童謠 中山晋平 曲」と書いてある。作詞者名はない。

・早めに♩=92 ・「ゆくのでしょ」「だれも」「おみづを」として、中山晋平が、一節だけの詩に曲(メロディー)を付けた。 (資料IV)佐々木仁氏の紹介と二、三番の歌詞が掲載 (河北新報 昭和六十二年九月九日) 【再びレコードに】 “「流れ星」を紹介したテレビ番組がきっかけとなって作詩者が判明、再びレコード化の話が持ち上がった。「流れ星」は歌詩が一番しかないため、佐々木ともさんの長男である佐々木仁さんが二番、三番を新たに作詩した。 佐々木さんは「何と言っても中山晋平先生の名作曲があったからこそ、母の詩も生命を持ち続けることができたと思う」と感激の面持ち。「母が生きていたら、どんな詩を書き加えただろうか、と思って詩を作ってみました」と話している”。 ▼オルゴールに添えられた「流れ星」の歌詞

私、池田小百合は、佐々木静子さんから「流れ星」(会津塗り)のオルゴールを贈呈された。宝物として大切にしています。私が主宰する童謡の会では、毎年七月に「流れ星」を歌い、オルゴールを聴いています。心があらわれるようです。 佐々木静子さんのお手紙にはオルゴール製作の経緯が記されていました。 “当時、新聞の広告にオルゴールを作りませんかという記事があり、CD記念にお世話になった方々に贈ろうと云う事で、藤崎デパートにお願いして作っていただいた様でした。姑のイメージが芙蓉の花という事で、芙蓉の花を描いて貰ったと云う記憶があります。長洲さんにも主人が届けに伺った様でした。長洲さんご夫妻から主人が亡くなった時お手紙で慰めていただいた事も脳裏を去来いたします。”(2013年12月14日) 【後記】 2013年11月、「アイソン彗星」の出現が話題になった。この彗星は、二度と見る事ができないからだ(太陽に一番近づいた所で消滅してしまった)。 子どもたちと、「ふたご座流星群」を観た事がある。この時は、毛布を持って屋根に寝そべって家族みんなで南の空を観た。数えきれない星々が頭上を流れた。巨大流星群の出現に、みんなで手をたたいて喜んだ。美しい天体ショーだった。娘は、翌日も毛布を持って屋根に上ったが、曇りだった。 それ以前にも、屋根に寝そべって北の空に流星を待ちかまえた事があった。ところが、暗くなった途端に、完成した東名高速道路に灯りが点灯した。松田山の上空は明るくて、流星どころではなくなった。 その後、東名高速道路は、2011年3月11日の東日本大震災の後、電気の節約という事で照明が半減した。秦野・中井インターから大井・松田インターチェンジに向かう路線は、深夜、恐ろしいほど暗い。一刻をあらそい、秦野赤十字病院へ急患が運ばれる。患者の家族も東名高速を使う。事故がない事を祈っています。 近年、周囲に新しい家が建ち並び、道路が整備され、街灯が灯ると、次第に星を眺める事はなくなりました。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

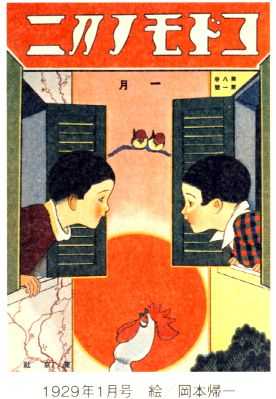

【「毬」について】 【「毬」について】「毬」は糸でできた物。「鞠」は皮製の物。この歌では「毬」の漢字です。「毬」は、羽子板(はごいた)、歌留多(かるた)、双六(すごろく)と同じ、お正月の遊び道具でした。 【初出】 児童絵本『コドモノクニ』(東京社)昭和四年(1929年)一月号に西條八十の詩と岡本帰一の挿絵、中山晋平の楽譜、土川五郎の振付が発表されました(詩と曲同時)。 西條八十は、お正月の童謡の作詞依頼を受けて、手毬唄に題材を取り、双六遊びにヒントを得て、一つの手毬が東海道を旅して、最後は紀州のみかんになったという五連からなる奇抜なアイディアの物語を書きました。お正月気分を味わうことができるように企画されたものです。岡本帰一の挿絵も華やかです。

中山晋平の楽譜 タイトルの下に(手毬唄)と書いてあります。 楽譜の最後には「伴奏低音部は毬のはづむ心にて、各節の始めに前奏入れざるもさしつかへなし。」と注釈が付いています。

▼『コドモノクニ』昭和四年一月号。土川五郎の振付 振付には大名行列の奴さんが毛槍をふる動作や、手毬が転がる動作があるので人気でした。

【作曲について】 西條八十が書いた詩は読む詩でしたが、中山晋平が歌う詩にかえて作曲しました。違いを詳しく見ましょう。 <一連の詩>→<一番の楽譜> ・「てんてん手毬(てまり) てん手毬」→「てんてんてんまり てんてまり」。 楽譜では「手毬(てまり)」が「てんまり」になっている。「てまり」では字足らずだからです。 ●長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)には、“現在はほとんどの人が「てんてんてんまり てんてまり」となまって歌っている”と書いてありますが、中山晋平が作曲する時、「てんてんてんまり」と改作したもので、なまって歌っているわけではありません。長田暁二は初出の楽譜を見ていない。 ・「お屋根をこえて 垣こえて」→「おやねをこーゑて かきこゑて」。 初出の楽譜は初出の詩と同じ。過去の研究者は初出の楽譜をだれも見ていない。 ●この「屋根」という言葉は、三連でも西條八十が書いている。中山晋平が作曲の時、改作しで重複させたわけではない。 ★現在歌われている楽譜は「垣根をこえて 屋根こえて」と言葉が入れ替わっている。『中山晋平・民謡曲ⅩⅤ 毬と殿さま』(山野楽器店)昭和四年四月十日発行に収録の時、改作した。西條八十は「垣(根)」「屋(根)」と、(根)を重ねたくなかったかもしれませんが、初出詩の内容を無視した改作ではない。 ・「おもての通りへとんでつた。」→「おもてのとほーりへ とんでった とんでった」 楽譜では「とんでった」を二回繰り返している。 <二連の詩>→<二番の楽譜> ・「紀州」は、今の和歌山県。みかんの名産地。和歌山は徳川御三家の紀州藩五十五万五千石の城下町。 ・「紀州の殿さま」は、徳川御三家の紀伊大納言か。紀州徳川藩の初代藩主になった頼宣(よりのぶ)は徳川家康の第十子。 ・「金紋 先箱」は、殿様の着替えが入っている箱。大名行列の先頭にかつがせた。箱の左右には金で家紋が描かれている。 ・「供ぞろひ」は、お供の人々のことです。 ・『やつこらさのさ』→「ヤッコラサーノ ヤッコラサ」。 晋平が作曲の時、民謡調の掛け声を創作した。 <三連の詩>→<三番の楽譜> ・「わたしに 見せて下さいな。」→「わたしに みさーせて くださいな くださいな」。 楽譜では音符の関係で「みさーせて」にした。「みせて」では字足らず。そして「くださいな」を二回繰り返した。 ●藤田圭雄著『日本童謡史Ⅱ』(あかね書房)で、“「わたしに見せて下さいな」という部分は、中山もその通りなので「見させて」という変ないい方は誰か歌い手の間違いでそうなって来たようだ。”と原詩との違いを述べていますが、中山晋平が作曲の時に「みさーせて」に改作したもので、“歌い手の間違いでそうなって来た”のではありません。藤田圭雄は初出の楽譜を見ていない。この間違いは、そのまま雑誌『國文学』2004年2月臨時増刊号(學燈社)第49巻3号など、いろいろな出版物で使われてしまっています。このように、研究者が絶大な信頼を置いている藤田圭雄の著作物にも間違いがあります。 <四連の詩>→<四番の楽譜> ・「二年たつても 戻りやせぬ。」→「ニーネンタッーテモ モドリャセヌ モドリャセヌ」。 初出の楽譜は初出の詩と同じ「二年」→「ニーネン」。そして「モドリャセヌ」を二回繰り返した。過去の研究者は、だれも初出楽譜を確認していない。 ところが、振付では現在歌われているのと同じ「三年たつても もどりやせぬ もどりやせぬ」になっている。注目したいのは、「もどりゃせぬ・・・足踏み三回」と書いてあること。歌ってみると「ニーネン」では、字足らず。「サンネン」だと、字数が一番から三番と同じ四文字になる。 ★振付だけが「三年」になっている。最初から振付だけ「三年」になっているのが不思議です。過去の研究者は、だれも振付を確認していない。 『中山晋平・民謡曲ⅩⅤ 毬と殿さま』(山野楽器店)昭和四年四月十日発行に収録の時、楽譜も「三年たつても」に改訂した。 <五連の詩>→<五番の楽譜> ・「赤いみかんに なつたげな」→「あーかいみかーんに なったげな なったげな」。 楽譜は「なったげな」を二回繰り返した。 【レコード初吹込み】 レコード初吹込み歌手・佐藤千夜子(ビクター50624昭和四年二月)。レコードのレーベルには「新民謡」と記されていた。 【民謡調の掛け声を創作】 注目したいのは、はじめ民謡曲シリーズの一つとして(収録)出版されたことです。中山晋平は、二連の『やつこらさのさ』を作曲する時、「ヤッコラサーノ ヤッコラサ」と民謡調の掛け声を創作した。

『中山晋平民謡曲』(山野楽器店)は全二十四曲が昭和二年七月~昭和五年七月までの間に出版された。 (註)『中山晋平作曲目録 年譜』(豆ノ樹社)の記録によると『中山晋平民謡曲』は1 青い芒 野口雨情~23 鴨川小唄 長田幹彦 で終わっているが、『中山晋平民謡曲ⅩⅩⅢ 鴨川小唄』の次に『中山晋平民謡曲ⅩⅩⅣ 唐人お吉の唄(黒船篇)』があるので、全二十四曲。 表紙のタイトルは『中山晋平・民謡曲Ⅲ須坂小唄』『中山晋平・民謡曲ⅩⅥ東京行進曲』のように中点があるものと、『中山晋平民謡曲Ⅱ出船の港』のように中点がないものがある。 楽譜「かきねを こーえて やねこえて」に改訂。 「サンネン タッーテモ モドリャセヌ モドリャセヌ」に改訂。 歌詞「垣根をこえて屋根こえて」「三年たつてももどりやせぬ もどりやせぬ。」に改訂。 裏表紙には手毬の絵がある。表紙絵の手毬とは別の物。

の愛読者Nさんより送っていただきました(2016年7月13日)。

『中山晋平作曲全集 民謠曲』(山野楽器店)は全二十七曲。昭和五年七月出版。先の『中山晋平民謡曲』に「愛して頂戴 西條八十」「緊縮小唄 西條八十」「母の歌 鶴見祐輔」を加え出版した。 (註)『中山晋平作曲目録 年譜』(豆ノ樹社)の記録には昭和五年七月出版と書いてある。『中山晋平民謡曲ⅩⅩⅣ 唐人お吉の唄(黒船篇)』は『中山晋平作曲目録 年譜』の『中山晋平作曲全集 民謡曲』では「唐人お吉 西条八十」と書いてある。 国立音楽大学附属図書館には、『毬と殿さま;手毬唄』中山晋平曲 西條八十謡 春柳振作編曲 シンフォニーハーモニカ楽譜№514スコア1冊2ページ(シンフォニー楽譜出版社)昭和四年発行がある。これは、『中山晋平作曲目録 年譜』(豆ノ樹社)には書かれていない貴重な資料です。この図書館以外に所蔵している図書館はない。しかし、著作権の関係でしょうか、“全頁の複写はできません”とのことで、表紙と「毬と殿さま」の楽譜後半だけ複写をしてもらいました。これでは勉強になりません(2011年3月17日)。

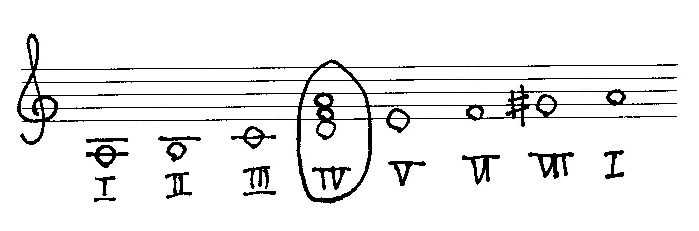

・表紙は、実際はカラー。「ひろし」のサインがある。竹久夢二の絵の類似。 ・楽譜は、実際は数字譜で全10段。前奏の部分は省き、後半5段のコピーが送られてきた。 「かきねを こーえて やねこえて」「サンネン タッーテモ」に改訂してある。 ・歌詞については、国立音楽大学附属図書館より、次のような説明をもらいました。 「右下部分は、歌詞が載っています。その部分は除きました」。 【楽譜について】 もっと詳しく見ましょう。 民謡音階でできている。四分の二拍子で初めの八小節と、次の八小節は同じ旋律です。そして最後の四小節は四分の四拍子に変化して、曲を幅広く開放的にしています。最後の四小節は、続く二番で元の二拍子の緊張感に戻る重要な役目を果たしている。日本人はこのような曲が大好き。日本の伝統的な「わらべ歌」もこのような作りの曲が多い。わらべ歌の音階は音域が狭い。 伴奏の低音部は、毬が弾むような感じを表現しています。弾んで歌います。楽譜の最後には「伴奏低音部は毬のはづむ心にて、各節の始めに前奏入れざるもさしつかへなし。」と注釈が付いています。つまり、前奏を入れながら一番、二番・・・と歌って行き、五番の後にも前奏を弾いて終わるようになっています。中山晋平は、前奏八小節のメロディーが、とても気に入っていたのでしょう。前奏を聴くと、つい踊り出したくなるのは、私だけでしょうか。

【歌碑】 ・和歌山城天守閣下に歌碑があります。昭和三十八年十月一日、和歌山城再建五周年の記念日に山口シゲさん個人の浄財で建てられた。西條八十の自筆で最終節が刻まれている。

〔後記〕 正月といえば箱根駅伝ですが、選手が駆け抜ける東海道の大磯・国府津辺りには松並木があります。 私はこれをテレビで見るたびに「お駕籠はゆきます 東海道 東海道は松並木」と『毬と殿さま』の歌を口ずさみます。みなさんは、いかがでしょうか。 また、各地に大名行列のお祭りが残っているようですが、これは日本の文化なので、子供たちにも伝えてほしいものです。足柄上郡松田町の大名行列は、小田原の北條氏に仕えた松田氏のお祭りで、長い歴史があります。私はこれを見て育ったので、このお祭りが後世まで続くことを願っています。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【童謡を探して】 「童謡を探して下さい」と言うメールが入った。 「私は昭和十八年の生まれで、七十歳になります。小学校一年生までの小さな頃の記憶ですが、父親にレコードを聞かせて欲しいと何度もせがんだ記憶があります。しかし、そのレコードも行方不明、かすかに歌詞を覚えているのですが、その頃以来この童謡を耳にしたことがありません。 記憶にある歌詞の一部は「こんこんこぎつね あぶら買い 急ぎの小道はお寺うら(メール原文のまま)」というものです。探し出して当時を偲んでみたい想いにかられています。お心当たりがありましたら是非お聞かせください」(愛知県知多市梅が丘在住より・平成二十五年一月十四日)」。 「お尋ねの歌ですが、「こんこんこぎつね」とか、「お寺うら」の歌詞は、北原白秋かと思い調べましたが、わかりませんでした。北原白秋には<りすりす小栗鼠>があります。レコードといえば、海沼實かもしれませんね。それで、私の童謡の会員に回覧して尋ねますので、しばらくお待ちください」と返信をした。 二週間後、童謡の会で歌詞を回覧してみると、「同じ年齢で、聴いた事がある気がする。調べてみます」と言う人があったが、他に手がかりはありませんでした。 しかし、この話は意外な方向に展開して行く。二月の童謡の会で「愛知県半田市の童話作家・新美南吉さんの詩ではないか」と情報をくれた童謡の会員がいた(平成二十五年二月二十八日)。 新美南吉は、童話「ごん狐」を雑誌『赤い鳥』昭和七年一月号に発表している。童話「手ぶくろを買いに」も新美南吉の作品だ。「そうだ、それに違いない」と、私は大喜びをした。 帰宅して雑誌『赤い鳥』復刻版を調査した。新美南吉が『赤い鳥』に発表した童話は四篇、童謠は二十編。しかし、該当するものはなかった。 ところが、夜中になって話を聞いた夫が「ウェブ上に出ています。自分で書いていますよ」と言った。 ウェブ上の『池田小百合なっとく童謡・唱歌』を見て、私は仰天した。 中山晋平の『童謠小曲集』の出版年の調査のコーナーに、中山晋平『童謠小曲集』第九集収録曲として「鶯の夢」(野口雨情)、「アメフリ」(北原白秋)、「こんこん小狐」(濱田廣介)、「春が来る」(濱田廣介)、「カッコウ鳥」(野口雨情)と書いていた。「アメフリ」を調査した時に書いたものだ。この楽譜は、国立音楽大学附属図書館と大阪府立中央図書館 国際児童文学館が所蔵しています。 ▼ 中山晋平『童謠小曲』第九集

「鶯の夢」「アメフリ」「こんこん小狐」「春が来る」「カッコ鳥」計5曲掲載。 ・昭和4年(1929年)2月10日発行(国立音楽大学附属図書館所蔵) ・昭和7年(1932年)8月10日発行(国立所蔵) ・大正11年(1922年)10月20日発行。この発行日の記載は第一集のもので、第九集の初版ではない。 (4版・1926.10.10大阪府立中央図書館 国際児童文学館所蔵)※中山晋平作曲目録によると「大15.4」。 【『中山晋平作曲目録年譜』によると】 中山卯郎編著『中山晋平作曲目録年譜』(豆の樹社、昭和55年2月29日発行)によると、<こんこん小狐>は、濱田廣介が『幼年の友』大正十三年十一月号に発表。に中山晋平が曲をつけ、『童謠小曲(9)』大正十五年四月発行に収録。レコードは平井英子(ひらいひでこ)が歌っている(昭和三年九月発売。レコード番号50536)。 【レコードについて】 歌を探している方が、「父親にレコードを聞かせて欲しいと何度もせがんだ」のは、このレコードでしょう。 北海道在住のレコードコレクターの北島治夫さんは、ビクター50536のレコードを所有。中山晋平伴奏、歌は平井英子。A面「雀」、B面「こんこん小狐」。「こんこん小狐」の二番は「さむそうに」と歌っている。 【楽譜の販売】 さらに驚く事に、<こんこん小狐>の掲載されている楽譜集が出版されていた。 『子どものための歌②中山晋平,成田為三』(創風社)二〇一二年九月十五日発行。 インターネットで注文すると、すぐに宅配便で送られて来た。便利な時代になったものです。詩も楽譜も「さむそうに」と書いてある。 【楽譜は誤植】 『子どものための歌②中山晋平,成田為三』(創風社)掲載の変ロ長調(B Dur)の楽譜を見ると、ヨナ抜き長音階でできているのに、「あぶらをー」の「ら」の音が「A」音になっている。これは誤植で、「B」音が正しい音なのではないでしょうか。伴奏部分にも誤植があります。 ▼『子どものための歌②中山晋平,成田為三』(創風社)掲載の誤植部分 マルをつけた部分が誤植の音。

上記の事実を確認するためには、『中山晋平 童謠小曲 第九集』掲載の「こんこん小狐」の歌詞と楽譜を自分の目で確かめる必要があります。さっそく「大阪府立中央図書館 国際児童文学館」に複写を申し込みましした(平成二十五年三月四日)。 一週間後、クロネコメール便で歌詞と楽譜が送られて来ました。本当に便利な時代になったものです(平成二十五年三月十日)。やはり『子どものための歌②中山晋平,成田為三』の楽譜は間違っていました。誤植だったのです。 【<こんこん小狐>歌詞について】 可愛い小狐の話です。「三日月」ではなく、「六日月」が小狐を明るく照らしています。「さむさうに」と書いてあります。「ハツクシヨイ」で、この童謡を楽しくまとめました。「ハツクシヨイ」と言う言葉は、この童謡以外に使われていません。 ▼『中山晋平 童謠小曲 第九集』掲載の歌詞

【流行らなかった理由】 歌を探していた方が、「その頃以来この童謡を耳にしたことがありません」と言う理由がいくつか考えられます。 まず、人気歌手の平井英子のレコードが出たので、多くのひとが買ったでしょう。流行作曲家になった中山晋平のレコードを集めている人もいたかもしれません。私の童謡の会員で、一人「同じ年齢で、聴いた事がある気がする」と言った人も、おそらくこのレコードを聴いたのでしょう。 しかし、一般の人が気軽に口ずさみ、歌い継がれる事はありませんでした。なぜなら、この童謡の山場である「ハツクシヨイ」の部分の音が高くて、難しいからでしょう。また、全体に単純なメロディーで、中山晋平作曲、野口雨情作詞の<兎のダンス>「♪ソ ソラ ソラ ソラ 兎のダンス」のような斬新さがありません。 【『日本童謡集』の扱い】 詩は、与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)で見る事ができます。初出は、「―「幼年の友」大13・11」で、正しい。 ●目次は、浜田広介「こんこんぎつね」と書いてあり間違っている。 本文の詩のタイトルは平仮名で「こんこんこぎつね」と書いてあります。詩も、「こんこんこぎつね」と平仮名です。「さむそうな」と書いてあります。 (註)野口雨情作詞、中山晋平作曲に「こんこん狐」がある。 【『幼年の友』の調査】 2013年7月23日、『幼年の友』大正十三年十一月号掲載の<こんこん小狐>で、「さむそうな」か「さむそうに」かを確かめる必要がある。 インターネットで検索すると『大阪府立中央図書館 国際児童文学館』で所蔵していた。複写を申し込むと、折り返し電話があり、「楽譜も掲載されている」との連絡で、表紙と奥付、詩と楽譜の複写をお願いしました。今は、本当に便利な時代です。いくらでも勉強ができる。昔の調査は、全て手紙のやりとりで、時間がかかりました。 『幼年の友』大正十三年十一月号(実業之日本社)表紙 第十六巻 第十一號 ⇒ 「さむそうな」「サムソウーーナ」が正しい事がわかりました。 ●「さむそうに」は間違いということになります。 (註)「こんこんこぎつね」浜田広介は、与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)で見ることができます。タイトルは、「こんこんこぎつね」になっています。詩を、平仮名や現代かなづかいに改めてしまうと、初出がわからなくなってしまいます。 【濱田廣介の略歴】 児童文学作家 ・明治二十六年五月二十五日、山形県東置賜郡屋代村(現・高畠町)の農家に生まれる。本名は濱田廣助。米沢中学(現・山形県立米沢興譲館高等学校)を卒業。 ・大正七年、早稲田大学英文科卒業。のち、春秋社の「トルストイ全集」の校正に従事。 ・大正八年、「良友」誌の編集者、作家になる。 ・大正十年、実業之日本社に入社。のち、関東大震災で退社、文筆活動に入る。東北人らしいねばりと誠実な人柄をもって大正、昭和の五十年以上を約千篇におよぶ童話を書き続け、戦後の児童文学の盛況をもたらす先駆的役割をつとめた。 ・代表作に「泣いた赤鬼」「椋鳥の夢」「竜の目の涙」「大将の銅像」「ひろすけ童話読本」「ひらがな童話集」など。 ・昭和三十年、日本児童文芸家協会を設立し、初代理事長、四十一年会長となり没するまで児童文学の普及と創作活動を推進した。 “ひろすけ童話”の全容は「ひろすけ幼年文学全集」(全十二巻)と「浜田広介全集」(全十二巻)にみることができる。 ・児童文化賞(第一回・幼年物)(昭和十五年)「ひらがな童話集」、野間文芸奨励賞(第二回)(昭和十七年)「竜の目の涙」、芸能選奨文部大臣賞(文学・評論部門・第三回・昭和二十七年度)「ひろすけ童話集」、産経児童出版文化賞(第四回,八回)(昭和三十二年,三十六年)「浜田広介童話選集」「あいうえおのほん―字をおぼえはじめた子どもたちのための」、国際アンデルセン賞国内賞(第二回)(昭和三十八年)「泣いた赤鬼」など多数の賞を受賞した。 ・昭和四十八年十一月十七日に亡くなりました。山形県東置賜郡高畠町に記念館が建てられている。 【中山晋平の略歴】 【新美南吉の略歴】 童話作家 児童文学者 大正二年七月三十日、愛知県知多郡半田町(現・半田市)生まれ。本名は渡辺正八(八歳で新美家の養子となり新美正八)。 半田中学(現・県立半田高校)時代から鈴木三重吉の雑誌『赤い鳥』に投稿、昭和六年八月号「正坊とクロ」、同十一月号「張紅倫」、昭和七年一月号「ごん狐」、同五月号「のら犬」の四篇の童話が入選した。この間、巽聖歌らの童謡雑誌『チチノキ』同人となる。童謡<たきび>は巽聖歌の作詞。 昭和十一年、東京外国語学校英語部文科卒業。 その後、郷里の安城高等女学校で教鞭をとり、童話・童謡・詩・小説など創作活動を続けたが、肺結核のため昭和十八年三月二十二日、二十九歳の生涯を終えた。 死後、名作群の多くは、巽聖歌ほか知人らの手により刊行された。 主な作品に「ごん狐」「川」「屁」「手ぶくろを買いに」、作品集に「花のき村と盗人たち」「おじいさんのランプ」「牛をつないだ椿の木」「大岡越前守」「和太郎さんと牛」「久助君の話」などがある。 全集に「校定 新美南吉全集」(全十二巻、大日本図書)がある。 毎日出版文化賞(第十四回,昭和三十五年)「新美南吉童話全集」(全三巻、大日本図書)、産経児童出版文化賞(第八回)(昭和三十六年)「新美南吉童話全集」(全三巻、大日本図書)。 平成六年六月、愛知県半田市に新美南吉記念館が開館。 【おすすめ童話】 ぜひ、童話「ごん狐」を読んでみて下さい。悲しい童話です。「青空文庫」で読むことができます。

【「こんこん小狐」の唄を聞くことができました】 今回の調査のきっかけになった質問をお寄せ下さった愛知県知多市の方から、うれしいお便りが届きました。 “とうとう私の念願が叶い、「こんこん小狐」を生で聴く機会が実現しました。ご親切に調べ上げ、届けて下さった楽譜のお蔭です。 当地のアマチュア合唱団「コーロ・クレアーレ」による、クリスマス・コンサートの一角へ曲をはさんでもらえたのです。合唱団の皆さんには、人を介して私が池田様に楽譜を頂戴した経緯などを説明したところ、快く引き受けて下さったのだそうです。 コンサートが決まってからというもの暫くの間は、子ども同然、「特別X’masプレゼント」を聞かせてもらえる日を首を長くして待ちました。コンサートは12月21日(土)第一部が終わると待望の第二部です。 コーラスのリーダーの方から、リクエストに至った経過を話すように言われましたので、60有余年ぶりに耳にすること、池田さまに調べていただいたことなどを紹介しましたところ、会場から驚きの声があがりました。 歌はアッという間に終わってしまいましたが、指揮をされた方、ピアニスト、合唱団の皆さん(18名)は楽しく歌って聞かせてくれました。そして、次は歌詞が配布され、会場の約50名のひとたちも一緒にうたうことになったのです。言いようのない懐かしさと感動に浸ることができました。また、会場となった「カフェ・ド・ルマン」のご好意でこれからも聞けるようにとコンサートをDVDに収めて貰いました。・・・(中略)・・・ 会場では私一人が感激し、悦に入っているものとばかり思っていたのですが、多くの皆さんはクリスマスの唄よりも「こんこん小狐」の唄が実現するまでの経緯に興味をもたれた様子でした。 ひとは様々な想いのもと童謡を口ずさみ、聴くことでしょうが、永く眠って忘れられていた「こんこん小狐」は、機会があってよみがえり、私の人生の宝物になったような気がしています。”(平成二十五年十二月二十二日) 私もお役に立って、うれしく思います。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

|||||||||||||||

【初出について】 『子供達の歌 第二集 七色鉛筆』(白眉出版社)大正十二年一月二十八日発行に、海野厚の代表作「おもちゃのマーチ」と一緒に掲載されています。表紙 諏訪かげよし。タイトルは「露地の細路」。 中山晋平が作曲。作曲は大正八年ではないかという情報があります。広く愛唱され、今でも歌える人が多い。私、池田小百合は小さい頃、近所のおばあさんが仕事をしながら歌っているのを聴いた記憶があります。それは遠く、耳に残っています。きっと日本中で歌われたのでしょう。 『子供達の歌 第二集 七色鉛筆』(白眉出版社)大正十二年一月二十八日発行 ▼表紙 諏訪かげよし 装幀

【歌詞について】 向こう三軒両隣の、ほのぼのとした生活風景がえがかれています。 最初の二行は子どもがお茶を買いに露地の細路を歩いている場面。海野厚の郷里の静岡は、お茶の名産地です。「通しゃんせ」(「ちょっと通してください」)という言葉は、子どもの台詞。目次に(凡そ四五年程度女聲)と書いてあるので、子どもは女の子でしょうか。 続く三行目からは夕顔が咲いていて狭くなっているので斜にちょっとよけて、「通りゃんせ」(「どうぞお通りなさい」)と、近所のおばさんが声をかけているようです。 「通しゃんせ」と「通りゃんせ」をうまく使い分けて、詩の内容を引き立たせています。 <「ちゃっとよけ」は静岡方言> 「ちゃっとよけ」というのは、海野厚の郷里の静岡方言です。この歌の一番大切な言葉です。味わい深い歌です。 「露地の細路」は、海野厚の母校・静岡市立西豊田小学校の児童が歌っているCD『海野厚作品集』で聴く事ができます。 <「夕顔」について> ・インド・北アフリカを原産地とするウリ科のつる性一年草。 ・初夏に白い花が咲く。夕方に咲き、朝しぼんでしまうので「夕顔」という。 ・夕顔の実から「かんぴょう(干瓢)」が作られる。実は「ふくべ(瓢)」と呼ばれ、それを(干)したもの。 【『日本童謡集』の間違い】 ●与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)には「露地の細道」のタイトルで掲載してあります。「露地の細路」が正しいタイトルです。 ●詩は「斜にちょっとよけ」となっていて間違っています。「ちゃっとよけ」が正しい。 ●句読点がありません。 ●「―大8・?」と書いてあります。 この『日本童謡集』の間違いを使って、出版物が次々作られています。困ったものです。 【『中山晋平作曲目録・年譜』によると】 中山卯郎編著『中山晋平作曲目録・年譜』(豆ノ樹社、昭和55年2月29日発行)によると、タイトルは「露地の細道」海野厚と書いてある。本来の正しいタイトルは「露地の細路」。 楽譜出版/大12・1 子供達の歌(2)、レコード番号/ニッポノホン(このニッポノホンの情報にはレコード番号がない)、歌手/平井英子、発売年月日/昭和2・2。 「ビクターレコードは、50939・平井英子・昭4・11がある。」と書いてある。 <レコード情報> ・平井英子(ひらいひでこ)大正七年(1918年)一月十三日生まれ。 ニッポノホン 16772-A 「露地の細路」。 このレコードは林秀子という記載。レーベルには「電気吹込」と書いてある。 昭和三年(1928年)頃、両親が離婚。林姓から平井姓になった。電気録音の開始とともに中山晋平に見い出されてビクターに録音。昭和九年引退。 以上は北海道在住のレコードコレクター北島治夫さんに教えていただきました。 <平井英子について> ・昭和初期にレコードで大活躍した。平井英子の当初の本名は林秀(ひで)、東京市四谷区塩町(現・新宿区本塩町)で歯科開業医の家に生まれ、七歳の九月から幸田延子(幸田露伴の妹)に師事してピアノを習いました。 ・小学校四年生の時、父母の離婚により、母方の平井の姓を名のる事になりました。母の知り合いの早大出身のハーモニカ奏者の松原千加士が、小学校入学前の六歳の英子を、中山晋平に紹介しました。 ・昭和三年、ニッポノホン(現・日本コロムビアの前身)に「背くらべ」「計りごえ」「露地の細路」「てるてる坊主」の四曲を初吹込みしました。

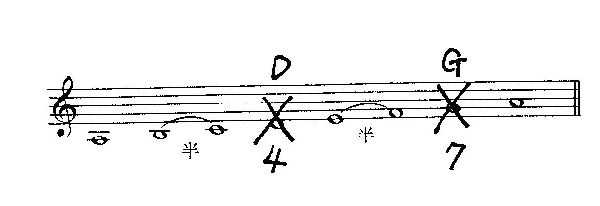

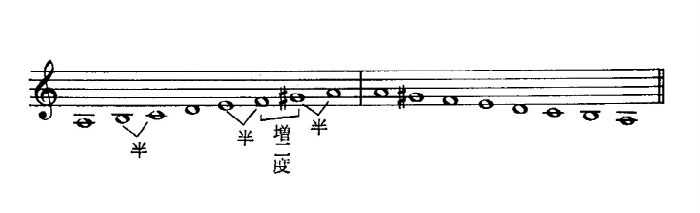

・昭和三年、ビクター創立の時、中山晋平、西條八十、藤原義江などに混じって、専属者八名の中に加えられ、数多くの童謡を吹き込みすることになります。 ・日本ビクターが、日本で吹き込んだ邦楽盤を最初に発売したのは昭和三年四月一日です。昭和三年から四年にかけてのビクターの童謡は平井英子が主流で、作曲は中山晋平、伴奏は作曲者自身がピアノ伴奏をして吹き込んでいました。 ・昭和九年、童謡歌手引退、武蔵野音楽学校声楽科入学。 ・昭和十二年同卒業、流行歌歌手として再デビュー。「煙草屋の娘」を吹き込む。この曲の作詞作曲の鈴木静一(代表作「お使いは自転車に乗って」)と結婚、引退しました。 (参考)長田暁二著『童謡歌手からみた日本童謡史』(大月書店)。この本で、童謡歌手の事を詳しく知る事ができます。 【楽譜を詳しく見ましょう】♩=80 四分の二拍子。 <旋律について> イ短調(a moll)ヨナ抜き短音階で作られている。イ短調(a moll)の、四番目のD音と七番目のG音が省かれている。中山晋平は「船頭小唄」(枯れすすき)などの大人の歌でヨナ抜き短音階を使って成功している。  <伴奏譜について> 和声短歌音階で作られている。イ短調(a moll)の、七番目のG音に臨時記号(シャープ)をつけて半音高くし、導音として用いている。  <誤植の和音> ●伴奏譜の六小節目、「ほそみち」の「そ」旋律「F」に対し、右手「A C F」の和音が書いてあるが、この音はおかしい(楽譜の×の部分)。ここだけ不自然。「A D F」が正しい。後続の「さきかかり」の「さ」旋律「F」に対し、「A D F」が使われている。(Ⅳ=D F Aの和音)を使うべきでしょう。  (註)本居長世の楽譜もそうだが、昔の楽譜には誤植が多い。使う場合には注意が必要。 <歌詞を生かした旋律> この歌は、単純素朴で歌いやすく、わかりやすい。特に歌の技巧が必要という事はない。話し言葉のニュアンスが、自然な形で単純素朴な旋律の中に生かされている。だれでもすぐに覚えて歌える旋律です。わらべ歌に最も近づく条件を持っている。伴奏は単純。 【厚の意見】 “藤間静枝が弟子のリサイタルに『露地の細道』を舞踊化したとき、厚も招待をうけたが、彼は「あの歌は踊るために作ったのではない。踊って歌の心がわかるとも思われぬ」と、ほとんど問題にしなかった”(『芸術生活』(芸術生活社 昭和37年6月号)草柳大蔵著「五月になるとわが歌が」による)。 この文の前に、“海野厚は自分の童謡が歌われるのを、いちども聞かなかった。夕方の六時ごろから起き出して徹夜で詩を書いたり読書をしたりし、朝から昼日中を寝ているという、夜と昼とをとりちがえた生活で、・・・”と草柳大蔵は書いている。 ●“海野厚は自分の童謡が歌われるのを、いちども聞かなかった。”というのは、間違いという事になります。厚は自分の歌を聴いている。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||

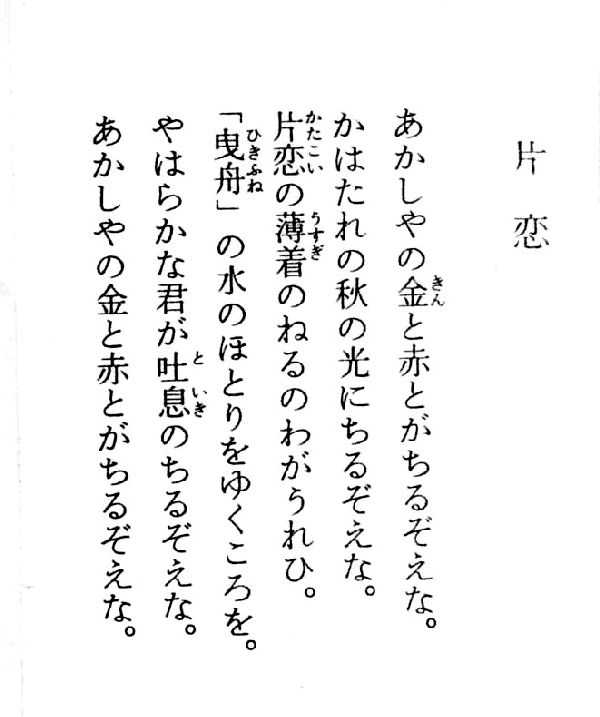

<「おかあさん」は「お母さん」と改題> この歌ほど「不思議」な童謡はありません。 NHK総合テレビ『ふたりのビッグショー』で由紀さおりと安田祥子が歌いました。そのとき歌われたのは一番と二番です。私(著者・池田小百合)は、この時、はじめて聴きました。 「好い歌だなあ、私が主宰する童謡の会でも歌いたい」と思いました。そこで、NHKに作詞、作曲者を問い合わせました。作詞は西條八十、作曲は中山晋平と判明しました。 (註) NHK総合テレビ『ふたりのビッグショー』は、平成十三年(2001年)一月十九日(金)午後8時から8時43分。再放送は一月二十二日(月)午後4時15分から4時58分。“ビリーバンバン”と“由紀さおりと安田祥子”の共演。 楽譜をさがしましたが、手持ちの楽譜集には掲載されていませんでした。すぐに中山晋平記念館に問い合わせました。すると、次のような手紙と一緒に楽譜が送られて来ました。 “「お母さん」の楽譜についてですが、NHKの番組放送後、沢山の問い合わせがあり、当記念館では保管資料としていなかったため、中山晋平のご遺族の中山様より借用しましたので、遅くなりましたが、同封いたします(2001年1月28日、中山晋平記念館)。” 楽譜には10、11ページとあり、歌詞の部分がなかったので、作詞・作曲年、書名・出版社・出版年を問い合わせましたが、不明との事でした。複写をした書名が知りたかったのですが、教えていただく事はできませんでした。 楽譜は、ヘ長調、ヨナ抜き長音階。四分の二拍子。タイトルは「お母さん」。楽譜から歌詞を、おこしました。タイトルが「お母さん」なので、その他は、すべて平仮名にしました(上記の歌詞)。 私が主宰する童謡の会で歌いました。なんと、ほとんどの会員が知っていて歌えました。知らなかった人も、二回目には歌っていました。私は驚きました。「なぜ、知っているのですか」との問いに、「小さい頃から、なんとなく知っていて歌っていた」と言うのが、答えでした。夫まで、「この歌は知っている」と言って歌い出したのにはビックリしました。「誰かが歌っているのを聴いて覚えたか、ラジオから流れているのを聴いて覚えたのかもしれない。レコードは無かったと思う。ともかく知っていて歌える。簡単に歌える」と言います。 以後、私の童謡の会では五月の『母の日の集い』で毎年歌う歌となりました。男性の会員は、「お母さん、お母さん、だなんて・・・」と言って、感極まったようすです。みんなが感動して歌う歌です。 『ふたりのビッグショー』で由紀さおりと安田祥子が一番と二番を歌ったので、童謡の会でも一・二番を歌う事にしています。一・二番だけでも十分すばらしい歌です。「お母さん」に対して想像が広がり、希望や夢が持てます。 「お母さん」の歌の情報がないまま、今年(2013年5月12日)の『母の日の集い』にも歌いました。みんなで「好い歌だ」と感動しました。 ●中山卯郎編著『中山晋平曲目録・年譜』(昭和55年2月29日発行)の情報では、タイトルは「お母さん」、作詞者は西條八十、発表は昭和八年九月『コドモノクニ』となっています。 しかし、昭和八年『コドモノクニ』九月号には、「お母さん」は掲載されていません。西條八十作詞、室崎琴月作曲の「夕やけ小やけ」が掲載されています。『中山晋平曲目録・年譜』の情報は間違いという事になります。また、 『中山晋平曲目録・年譜』の「お母さん」には、楽譜出版、レコード番号、歌手、発売年月は書いてありません。楽譜の出版もレコードの発売もなかったようです。 楽譜の出版もレコードの発売もなかったとすれば、なぜ、みんなが歌えるのでしょうか。考えられるのは、ラジオで聴いたものが、広まったのでしょう。中山晋平は、自分の曲を自分でピアノ伴奏して佐藤千夜子、平井英子、平山美代子、中山梶子らに歌わせ、頻繁にラジオ番組に出演していた時期がありました。晋平は亡くなる昭和二十七年十二月三十日まで元気に活躍していました。 『日本児童文学大系 8 西條八十』(ほるぷ出版)に、「おかあさん」の詩が掲載されているのを発見しました。 発表は昭和二十五年五月『小学二年の学習』と書いてあります。タイトルは「おかあさん」。この原詩と歌を比較すると、作曲者の中山晋平が改作した事がわかります。 まず、三回出てくる「お母さんてばお母さん お母さんてばお母さん。」の繰り返しのフレーズは、「お母さんお母さん お母さんてばお母さん。」に変えました。 そして、最後のフレーズ「ほらほらこちらをお向きです。」は、「ほらほらこっちをおむきです にっこりわらってなにごよう。」と、二行になるように詩を追加・改作しました。 中山晋平は、作曲をする時、「おかあさん」の詩を改作したので、元の詩と区別するために「お母さん」と改題したと思われます。 西條八十は、「ほらほらこちらをお向きです。」で詩を終わらせ、その後の母親の行動は、読者に自由に発想させるようにしました。しかし、中山晋平は、「にっこりわらってなにごよう。」と、その答えを書いてしまいました。由紀さおりと安田祥子が一番と二番だけを歌い、三番を省いた理由が納得できます。 < 「お母さん」を歌ったのは中山梶子か?> ・昭和五年、長野市に居た晋平の弟・藤井哲造の次女・梶子(当時、数えで四歳)を、東京に住まわせ、自作の童謡を教えました。 ・昭和八年九月、小学生になった梶子は、中山の姓でビクターと専属契約を結びました。晋平が可愛がり、自作の童謡を歌わせていた平井英子は、昭和八年には既に童謡歌手を引退する年齢になっていました。 ・昭和二十五年六月、梶子は疎開先の長野の晋平の実家から東京の卯郎(晋平の甥で養子)の家に移りました。梶子は長野にあった清泉女学院に通学し、戦時中の学業のブランクを埋めていました。 一方、熱海に住んでいた晋平は、七月に日本民謡協会の理事になりました。十月には文部省から著作権法改正案起草審議会委員を委嘱されます。定期的に熱海の自宅から東京西銀座の著作権協会に出勤していました。十一月にはNHKの『朝の訪問』に出演し、アナウンサーとの対談で想い出話をしています。 歌番組に出演し、晋平の伴奏で中山梶子が「お母さん」を歌った可能性は否定できません。 “楽譜が当記念館(中山晋平記念館)では保管資料としてなかったため中山晋平のご遺族の中山様より借用しました。”という中山晋平記念館からの手紙に注目したい。 ・昭和二十六年、梶子は縁談がまとまり結婚、翌年出産しています。 ********** 作曲者が歌詞を変える例があります。北原白秋詩の歌曲でも見られます。 <「薔薇二曲」は「薔薇ノ木」と改題> (1) 北原白秋の詩『白金ノ独楽』より「薔薇二曲」 第一連は、薔薇の木に薔薇の花が咲いている。それはあたりまえの事で、何の不思議もないけれど。 第二連は、薔薇の花は薔薇の花であって何の不思議もないけれど。しかし、何と不思議な事だろう。照り極まった木からは光がこぼれ落ちているではないか。 平凡な人生でも一生懸命生きて行けば、おのずから光りを発し周囲を幸福にできるものだという励ましの詩として読む事ができます。一本の薔薇から生命の神秘、存在の不思議さを気づかせてくれる詩です。この東洋的思想は人生経験を積めば理解できますが、子どもには理解できないでしょう。 ◆北原白秋の言葉 “この何の不思議もない当然の事を当然として見過ごして了ふ人は禍(わざわい)である。実に驚嘆すべき一大事ではないか。この神秘はどこから来る”(『芸術の円光』より) (2) 信時潔(のぶとききよし)が作曲 薔薇ノ木 薔薇ノ木ニ 薔薇ノ花サク。 ナニゴトノ不思議ナケレド。 薔薇ノ木ニ 薔薇ノ花サク。 全二連の詩を一連に圧縮して作曲しました。前奏がないまま「薔薇ノ木ニ・・・」と歌い出し、あっと言う間に終わってしまう。奇抜な曲に仕上がっています。 しかし、重要な第二連が省かれてしまっているのは非常に残念。作曲上そうしたかったのだろうが、詩をよく理解していない。この詩は第二連がないと意味をなしません。 信時潔は、最後にもう一度「薔薇ノ木ニ 薔薇ノ花サク。」と詩を改訂し、作曲しました。 全二連の詩を一連にして作曲したので、「薔薇ノ木」と改題したと思われます。 米良美一の歌が優れています。畑中良輔が歌ったCD(畑中のタイトルは「ばらの木」)もあります。いずれもビクター。「ばらの木」の楽譜は、日本歌曲全集6『信時潔作品集』(音楽之友社、1991年6月30日第1刷発行)で見ることができます。 ◆米良美一の言葉 「その短さと、なんていうことのない詩が醸し出す調子のよさが気に入っています。詩だけではわかりにくいのですが、曲がつくと、不思議なほど立体感や奥行きが感じられます」。 ◆信時潔の演奏上のアドバイス 「軽く透明な声で歌い出し、途中はビブラートを持った比較的暗い声にしてテンポをゆるめて歌い、また前の声に返して歌いおわるのである」。 以上は米良美一編『日本のうた300、やすらぎの世界』(講談社)による。 ザ・ドリフターズ主演の松竹映画「全員集合」シリーズ第15作『カモだ!御用だ!全員集合』(1975年、瀬川昌治監督)に、「薔薇ノ木ニ 薔薇ノ花サク。ナニゴトノ不思議ナケレド」が登場します。映画のちょうど真ん中頃、加藤茶の部屋に田舎の姉・倍賞美津子が訪ねてきます。加藤茶を見張っている刑事・いかりや長介を姉の手前、アパートの隣人であると誤魔化します。姉は弟に故郷の炭鉱町に帰って来いと諭します。「炭鉱町のボタ山に今年もタンポポの花が咲いた」という言葉に戸の外で盗み聞きをしていた長さんは感動します。そこへ隣室の詩人が出てきて、もらい泣きして感動している長さんに問いかけます。経緯を聞いた詩人は「薔薇の木に薔薇の花咲き、ボタ山にタンポポの花咲く、何の不思議はなけれども」と、つぶやきます。 脚本は加瀬高之・下飯坂菊馬・瀬川昌治の三人。この場面は、誰が書いたのでしょうか。北原白秋の「薔薇二曲」を知っていて使ったところが素晴らしいです。  <「片恋」は「舟歌」と改題> <「片恋」は「舟歌」と改題>(1) 北原白秋の詩「片恋」 「片恋」は、明治四十三年(1910年)四月一日『スバル』二年四号に載った。朗読しやすいのは、音数律、五・七・五で整っているため。 「かはたれ」は「彼(か)は誰(たれ)?」で、明け方の、まだ薄暗い頃、よく見えなくて「あれは 誰(だれ)か?」とたずねる意。夕方にも言うことがある。白秋は「かわたれ」を「たそがれ」(黄昏)=夕暮れの意味に使っている。夕方、はっきりと見定められぬほどの明るさのとき、人の顔や姿が見分けにくいため、「誰(た)そ彼(かれ)?」と問いかけた言葉が元になった。「たそがれ」は日が暮れて、あたりが薄暗くなる頃の意味もあるが、人生や物事の盛りを過ぎた頃の意味もある。 あかしやの葉が金と赤に輝きながら散っている。夕暮れのかすかな秋の光を浴びながら散っている。「金」と「赤」は白秋が好んだ色。 片恋の切ない思いをたとえていうなら薄着のねる(絹糸で織った絹布。肌に触れるとひんやり冷たく、すべすべとなめらかな肌着、フランネル)の肌触り。 「曳舟(ひきふね)」は墨田区を流れていた曳舟川のことです。戦後、埋め立てられました。水辺にたたずめば、柔らかな風が好きな人の吐息のように、そっとほほをなでていく。 「あかしや」は明治十年頃にアメリカから日本に来たハイカラな新しいイメージの花。白秋はこの花を気に入っていた。 ああ、またあかしやの葉が光り輝きながら散っていく。「ちるぞえな。」の繰り返しが妖しい魅力になっている。 白秋の色彩の世界は、まさに≪言葉の魔術師≫です。だれも思いつかなかった新しい表現は、苦悩の末に生み出されたものでしょう。白秋は、言葉を紡ぐために、常に勉強をしていました(北原隆太郎著『父・白秋と私』による)。 国文学者の島田謹二氏は、白秋の言葉の世界を言い当てている。 “「あかしやの金と赤」というのは、ひじょうに考えぶかく配置された語法である。それが「あかしや」の真赤な金色の葉のことをさすのは言うまでもない。「金と赤とのあかしや」というのとはちがって、「あかしやの金と赤」となると、「あかしや」の葉そのものよりは、色彩そのものに、しかも金と赤というぎらぎらする原色の燦爛(さんらん)に、読む人の印象を集中させる語法になっている”(『日本における外国文学 比較文学研究』(朝日新聞社、昭和五十年)による)。 (2) 團伊玖磨が作曲 舟歌―片戀― あかしやの金と赤とがちるぞえな。 かわたれの秋の光にちるぞえな。 あかしやの金と赤とがちるぞえな。 片恋の薄着のねるのわがうれひ 「曳舟」の水のほとりをゆくころを。 やはらかな君が吐息のちるぞえな。 あかしやの金と赤とがちるぞえな。 ちるぞえな。 伴奏を聴くと「舟歌」と改題した事が納得できる作品。終始、舟の艪を漕ぐ音・水のしぶき、そして「ちるぞえな。」を表現している。「あかしやの金と赤とがちるぞえな。」を三回繰り返し、最後にもう一度「ちるぞえな。」と歌い余韻を残して終わるように作曲した。非常に美しい。押し寄せる力強いリズムの刻みは、しっかりした構成を持っています。團伊玖磨の決意のようなものがみなぎっています。 團伊玖磨は、北原白秋の詩『思ひ出』の「断章二十八 あはれ、あはれ、すみれの花よ」(團は「朝明(あさあけ)」と改題)、「断章四十八 なにゆゑに汝は泣く」(「野辺」と改題)、「断章五十五 明日こそは面も紅めず」(「希望」と改題)、『邪宗門』の「あかき木の實」、そして『東京景物詩及其他』に収録されたこの「片恋」(「舟歌」と改題)を『五つの断章』という曲集にしています。 三浦洋一のピアノ伴奏が優れています。伊藤京子の歌もすばらしい。私(著者・池田小百合)は、東京のコンサートホールで、この歌と伴奏が一つになった名演奏を聴いた事があります。ビクターからCDが発売されています。 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |

| 【著者より引用および著作権のお願い】 これを利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです |

メール (+を@に変えて) |

トップ |