|

****************************************

Home あゆみ(上 下) 自然と生活 文化財散歩(上 下) 付録

大田区文化財散歩(下)

六 矢口地区 top

東京急行目蒲線下丸子駅下車。改札口を右手に出て、約二〇〇メートル行き、左に折れると、右側に真言宗蓮光院(下丸子三-一九-七)がある。

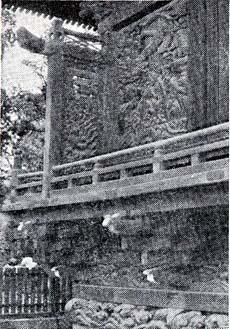

武家屋敷門(下丸子3丁目)

蓮光院の山門は江戸後期の大名家の門であった

武家屋敷門

蓮光院の山門として利用されている。江戸後期の中流大名の門で、明治三一年(一八九八)に、馬込中丸の河原久輝家が、芝の毛利邸から譲りうけ、表門としていた(『新版大森風土記』)と伝えられるが明らかでない。

昭和一四年に当院に移築された。都内でも珍しい武家屋敷門の遺存例として、都の文化財に指定されている。

念仏供養塔

当院の境内にある。二基一対に造立された中世板碑の遺風をもつ供養塔で、高さ一三〇センチメートル、承応四年(一六五五)に造立された。

蓮光院を出てすぐ右手、東角が平川孝次郎家(下丸子三-二-八)である。

平川家文書

江戸期から明治期にかけての、下丸子村の名主・戸長時代の文書で、約五〇〇○点に及ぶ膨大な量にのぼり、内容的にも注目され、都の文化財に指定されている。 一般には公開されていないが、現在、大田区によって『大田区史』の資料編の一環として、全五册に分けられ刊行されており、研究者は是非これを利用されたい。 |

|

平川家の南西に沿った道を左手に行くと、ガス橋に通ずる広い道路に出る。

これを左に折れ、目蒲線の線路をこえてから右にまがり、約三〇〇メートルほどで、右側に頓兵衛(とんべえ)地蔵(下丸子一-一-一九)がある。

頓兵衛とは、平賀源内の戯作『神霊矢口渡』に登揚する船頭の名で、新田義興を自刃させた謀計者竹沢右京亮・江戸遠江守・同下野守に加担し、渡船の底に、穴の仕掛けをした悪役にされている。 その後、前非を悔い、この地蔵を建立して、義興の冥福を祈ったというが、伝説の域をでない。

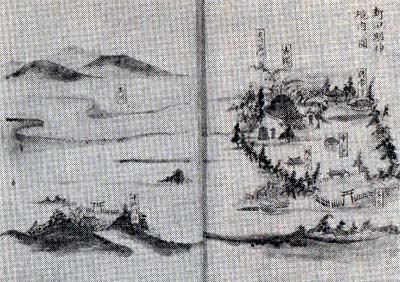

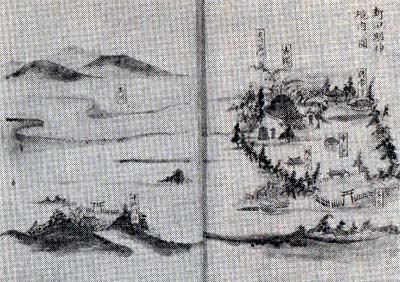

新田義興を祀る新田明神境内の図(『四神地名録』より)

|

頓兵衛地蔵(下丸子1丁目)

|

像高七〇センチメートルほどの、舟型光背をもつ地蔵菩薩立像(石造)で、像の材質が砂岩であるため、磨滅がはげしく表面がかなり剥落しているので、“とろけ地蔵”とも呼ばれる。

右手にある踏切を渡り、約三〇〇メートル、郵便局を右にまがると、すぐ右手に新田神社(矢口一-二一-二三)がある。

当社の歴史的背景や伝説については、すでに前述したので省略するが、矢口の渡しで謀殺された南朝方の忠臣・新田義興を祀り、その墳墓をまもる神社とされる。社殿の裏に、直径一〇メートルあまりの小円墳があり、これが義興の墳墓だと伝わる。

江戸期には、徳川氏が新田氏を祖とする家系であることを吹聴したため、江戸から至近距離にある、唯一の新田氏縁故の神社として、武家はもちろん、庶民一般の信仰をあっめ、正月一〇日と一〇月一〇日の祭礼には、大変なにぎわいであったという。

新田大明神縁起絵巻

非公開。紙本極彩色の巻子仕立てで、二巻になっている。

新旧義興の生涯を描いた絵巻物で、延宝四年(一六七六)に、松平政種(岡山、池田輝政の孫・寄合衆)が当社に寄進した。

撰文は林春斎、書は上野佐兵衛、絵は上野加卜。江戸初期成立の貴重な作品であり、都の文化財に指定されている。

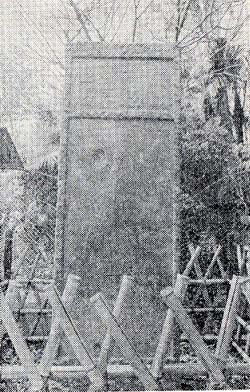

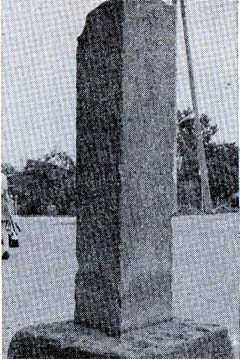

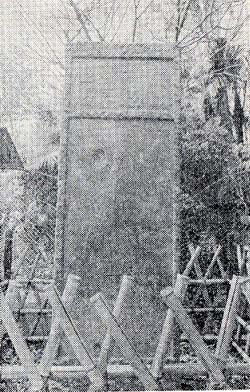

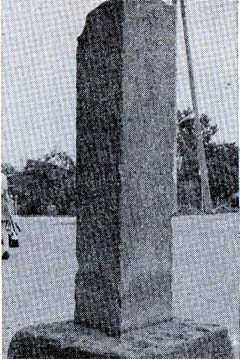

新田神君の碑

社殿の向って左側にある。

水戸徳川家の支流で陸奥守山藩主、松平頼寛(よりひろ)が、延享三年(一七四六)に建立したもので、高さ二〇三センチメートル。 上段の篆題(てんだい)は頼寛の書、撰文は服部南郭、書は松下烏石で、南朝の忠臣である義興の事績を顕彰したもの。 新田神社を出て右手(南)に約三〇〇メートル行くと、やや広い道がある。ここを左にまがると、間もなく右側に十寄(じつき)神社(矢口二-一七-二八)がある。

新田義興に従って、矢口の渡しで憤死をとげた井弾正忠・大島周防守・南瀬口六郎・由良兵庫助・同新左衛門・世良田右馬助・市川五郎・土肥三郎左衛門・松田与市・宍道孫七・堺壱岐権守・進藤孫六左衛門の一二騎と、主新田義興を祀る。 古くは十時明神・十騎神社などとも呼ばれた。

社殿のうしろに小円墳があり、これが従者の墓だと伝わる。

新田明神に宿願のある者は、まず十寄社に参り、よくとりなしを祈願してからでないと副業が成就しない(『四神地名録』)という江戸期の信仰的伝承があり、新田神社と共に栄えた有様がわかる。

なお付近に、弘安年間(一二七八~八八)に開創されたという浄土宗の延命寺(矢口二-二六-一七)や、真言宗の円応寺(矢口三-二-一五)など、おそらく中世に開かれたと推定される寺院があり、板碑などを伝存するので、是非立ち寄られたい。 延命寺は、新田義興にまつわる伝説のうち『太平記』の記述にある怨霊(おんりょう)の雷火で焼けた辻堂であったともいう。

また、民俗学的に注目される双盤念仏会が、今も行なわれている。円応寺の庚申塔は、寛文一二年(一六七二)に、古市場村の人々が建てたもので、「古市之跡(迹)泥沙奇口春風平応青面金剛……」と刻銘があり、この地に古く市場が立ったという伝承を裏付けるものとして、興味深い。 |

新田神君の碑

|

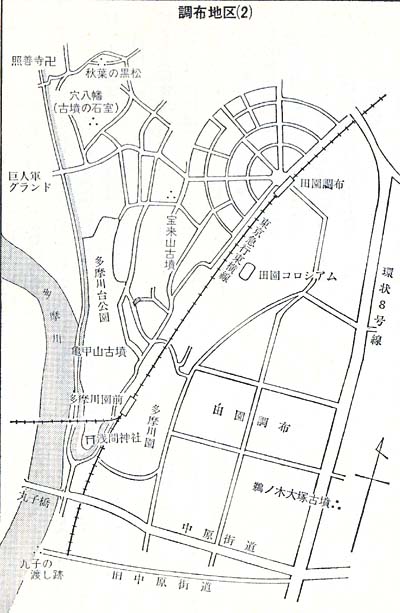

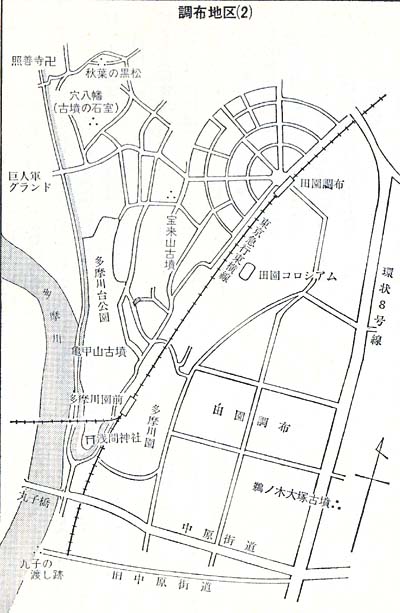

七 調布地区 top

東京急行目蒲線下丸子駅下車。駅前の道を北東に向かうと、すぐ多摩堤通りの五差路にぶつかる。

その北側の角にあるのが光明寺の道標で、嘉永四年(一八五一)に造立されたもの。

光明寺の入口を示すと共に、安置する仏像や開創年代などを刻し、案内を兼ねた道標として珍しい。

上部が欠失しているが、欠失部分は、現在、光明寺の境内に保管されており、復元は可能である。

この道標の左側の道をはいって行くと、間もなく光明寺(浄土宗、鵜の木一-二三-一〇)。 寺伝によると、天平年間(七二九~七四九)に行人が開創し、のちに空海が再興して、関東高野山と称した古刹であると伝える。

寛喜年間(一二二九~三二)に、善慧証空(ぜんえしょうくう)によって、浄土宗西山派に改宗され、関東弘通念仏最初道場と称されたが、延応元年(一二三九)に然阿良忠(ねんありょうちゅう)が住して西山派から鎮西派となり、現在に至っている。 |

|

なお、西六郷の宝瞳院は、真言宗の古刹光明寺が浄土宗に改宗されるのを惜しみ、時の住持行観覚融(ぎょうかんかくゆう)か、当寺の院号を称して一宇を建立したという。 また、当寺には、古い埋葬慣習である両墓制が今も残り、都内唯一の遺存例として、民俗学上注目される。

光明寺の仏像群

本尊の阿弥陀如来立像は、三尊形式のもので、寄木造り、高さ約一メートル。

藤原期の仏師で名匠とうたわれる定朝の父、康知の作と伝えられるが、まだ、本格的調査がされていない。

御影堂には、善導大師立像が安置されている。高さ一六四センチメートル。厨子入りの木像で、作風は古様を示す。 秘仏とされ毎月一四日だけ開扉されるが、これも未調査の段階である。

善導大師像の厨子の置かれた壇上の四方に、四天王立像(四躯)が安置されている。 |

光明寺の道標 |

地蔵菩薩立像一腹帯地蔵ともいう

(鵜の木1丁目、光明寺) |

台座裏の銘文で、もと、江戸城内紅葉山の大猷院廟(将軍家光の霊廟)にあったが、のちに芝の増上寺に下賜され、さらに、明治初年に当寺に移されたことがわかる。

承応三年(一六五四)に、徳川家の命で、京仏師法眼左京(康知)が作ったもので、江戸初期の代表的な作品でもあり、都の文化財に指定されている。

地蔵菩薩立像は、條高六〇・七センチメートル、彫眼、荒彫り、一木造り。首部は別木と思われ、帯の結びが特殊なところから、腹帯地蔵とも呼ばれ、安産の祈願仏とされる。

伝説によると、空海が、百姓の妻の難産を救ったとき、邪心の夫が、杵(きね)で空海を打ち殺そうとした。

ところが、手に杵がついてとれなくなった。驚いて前非を悔い、仏心を起こすと、杵が離れたので、空海は、この杵で本像を刻んだといい、杵作り地蔵ともいわれる。

古くから、この像が檀家の家を順回して、出開帳供養をする習俗があり、民俗学上注目される。

十一面観世音菩薩立像はもと境内にあった観音堂の本尊で高さ一〇三センチメートル今は御影堂に安置されている。

寺伝によると、この像は、摂津の四天王寺聖霊院の本尊であったが、開山善慧が、東国に下向のときにもってきたもいのという。

伝説では、矢口の渡しで新田義興が自刃したのち、その怨霊の雷火で、村民がおびやかされた。

そこで鵜之木村の浄心がこの像に祈願をこめたところ、以来おさまったので、雷留(かみなりどめ)観音と尊崇されたという。

このほか釈迦如来涅槃(ねはん)像・阿弥陀如来坐像など、多くの仏像が安置されている。

梵鐘

本堂北側の鐘楼にかけられている。

口径九一・五センチメートル、銘文により、享保二年(一七一七)に、増上寺祐天が名号を書き、鵜ノ木村の天明五郎右衛門光周ほか数百名が寄進して、江戸神田の鋳物師、藤原長義が鋳造したことがわかる。

なお、本位には、先鐘施主の法号が刻まれているので、これ以前にあった梵鐘を改鋳したものらしい。

体空法印(たいくうほういん)供養碑

御影堂の裏手にある。寛政六年(一七九四)に、ここで横穴式古墳が発見され人骨が出土した。 これを、当時の人々は禅定者の入定穴(にゅうじょうけつ)と思いこみ、体空法印と謚号(しごう)して供養碑を建てた。

碑文には、発見の年月・動機・状況や、とくに横穴内部の構造などが詳細に記されているので、考古学上注目すべき資料でもある。

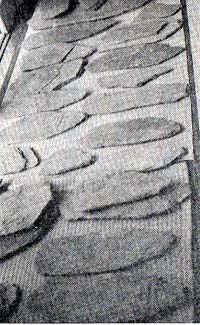

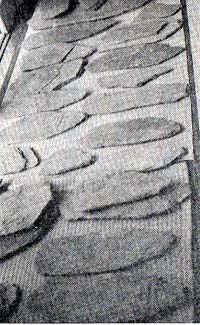

板碑

まれにみる板碑の大量出土地で、最近の調査では、正安元年(一二九九)から永正一一年(一五一四)に至る一一〇基余が確認されている。

そのほとんどが、弥陀ないし弥陀三尊種子(しゅじ)をもつ。

光明寺池

光明寺の西側、多摩堤通りに面してある。 古多摩川の流路であったと伝えられ、新田義興が、矢口の渡しで謀殺された頃の川筋は、この池から新田神社裏に抜ける、矢口沼を通っていたという説もある。 光明寺の北、約二〇〇メートルのところに、大桜古墳(南久が原二-二六-二〇)がある。

ここは旧鎌倉街道沿いのところで、今は千葉原家の個人邸宅の中となった。

直径約二〇メートル、高さ一・八メートルの小円墳。 伝説では、新田氏の入定穴であったといい、延慶二年(一三〇九)の記年銘のある板碑ほか数基がここから出土して、墳上の小祠基壇の背面に、はりつけられている。 |

体空法印供養碑

|

大桜古墳の北側にある八幡社の前の道を左に折れ、さらに一つ目を右(北)に行くと、三〇〇メートルほどで左側に天明秀穂家がある。

天明秀穂家の四脚(しきゃく)門と母屋(鵜の木一-一二-一一)

ともに江戸中期の建造になる村役クラスの民家。比較的旧状を残しており、茅葺きのもので、区内では最古に属する民家として注目されている。

ここから北側にすぐ隣接して、天明茂光家がある。

天明茂光家の民家と古文書(鵜の木一-五-一)

鵜ノ木村の村役クラスの民家で、母屋は、棟札により明和八年(一七七一)に建造されたことがわかる。

茅葺きの枚造りで、一〇畳以上の大部屋が多い。長屋門にも、やはり棟札があり、明和六年の建造で、母屋と共に、江戸期の民家遺構として貴重な存在である。

当家は明治初期に戸長をつとめたため、鵜ノ木村の、江戸期の民政史料約二六〇点余、明治期のもの約五〇〇点を伝存する。

鵜ノ木村の村落構成や、この地域の概況を知る貴重な史料である。

現在は当家の意向で公開されていないが、一日も早く史料集として刊行され、学界に寄与されんことを望んでやまない。

天明茂光家を左手に出ると、すぐ環八通りにぶつかる。これを約一〇〇メートル北に向かい、三つ目の角を左にまがると、三〇〇メートルほどで、突きあたりに真言宗の観蔵院(西嶺町二二-一九)がある。

嶺の薬師

観蔵院の寺伝によると、三世順宥(じゅんゆう)が、寛文元年(一六六一)十一月に、三河秋葉山の薬師如来を勧請して、一堂を建立しようとしたが果せず、六世宥海の代、正徳三年(一七一三)に至って、ようやく薬師堂が建立されたという。

ところが、この薬師堂の建立について、『新編武蔵風土記稿』は、当地を青山因幡(いなば)守が領した寛文から元禄の頃(一六六一~一七〇四)に、七坪の堂域をもつ薬師の小堂を寄進したことを記しているから、正徳三年以前に、すでに薬師堂が建立されていたとも考えられる。

観蔵院の境内入口左側に、今は薬師堂が建てられ、像高四二センチメートル、寄木造り、玉眼、漆箔の、薬師如来坐像が安置されている。

胎内木札銘によって、この像は寛文元年(一六六一)に、三世順宥が施主となって造立したことがわかり、前述の寺伝と一致する。

江戸中期頃から、嶺の薬師は一種の流行仏となり、近郷の崇信をあつめて参詣者でにぎわい、門前市をなしたと伝えられる。

ツゲの巨木

観蔵院の境内、本堂に向かって右手にある。樹高約七メートル、枝張り約八メートル。

江戸初期に、当院が再興されたころ植えられたものと伝えられ、推定樹齢は約四〇〇年といわれる。

観蔵院の西側の道を北西に下って行くと、約五〇〇メートルで、右側に真言宗の密蔵院(田園調布南二四-四)がある。

沼部の庚申

当院は、俗に沼部の庚申さまとよけれ、近郷の庚申講中の中心的存在で、広範に信徒層をもち、江戸末期には、参詣人が群集したと伝えられる。

境内にある庚申堂には、像高九○・二センチメートル、寄木造り、彩色・玉眼、六臂(ろっぴ)、二童子、四夜叉を具備した、江戸初期の作と推定される、立派な青面金剛(しょうめんこんごう)立像が安置されている。

また、境内には、区内最古の庚申塔で、寛文元年(一六六一)に造立されたものをはじめ、寛文二年(一六六二)・延宝二年(一六七四)のものなどがあり、当院が、古くから庚申信仰と深いかかわりのあったことを物語っている。

この他、いずれも弥陀種子をもつ板碑五基が伝存し、貞和四年(正平三、一三四八)・応永一一年(一四〇四)などの年号が確認されるから、当院は、相当古い時代からの寺院であったのかもしれない。

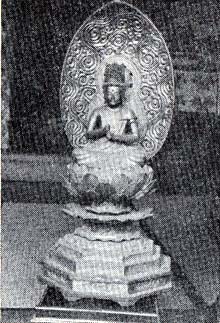

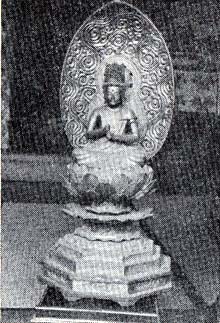

大日如来坐像

当院の本尊である。

像高二六センチメートル、寄木造り、玉眼。銘文によって寛永一一年(一六三四)に、鵜ノ木村の真雄院覚源が願主となって造立したことがわかる。

弘法大師坐像

像高四〇センチメートル、寄木造り、彩色。銘文から寛永九年(一六三二)に造立されたことがわかる。

密蔵院の北側を東海道新幹線が走る。この線路と同方向に、東北へ六〇○メートルほど行くと、環八通りにでる。

環八通りを左に折れ、二つ目の角を右に入ると、左側の角に御岳(おんたけ)神社(北嶺町三七-一〇)がある。

同社は、天保頃(一八三〇~四四)に、一山行者が木曾御岳山で修行中に、神のお告げがあり、ここに木曾御撰神社の分社を祀った。 |

大日如来坐像

(田園調布南、密蔵院) |

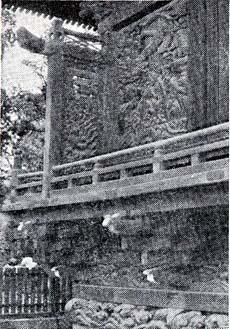

御岳神社社殿のみごとな彫刻

(北嶺町) |

以来、関東の第一分社として栄えた。一山行者は当社に高さ四メートルほどの小山を築き、人造御岳を設けたので、信者たちはここに集まり、木曾まで行けない者はこの小山に登って信仰の姿を表わし、大変なにぎわいを呈したという。

また、この人造御岳は、江戸周辺における唯一の遺存例でもあり、民俗学上注目されている。

社殿は、天保二年(一八三一)に落成し、社殿の側面と裏面の壁部には、宮大工藤原篤意(あつおき)の制作になる、和漢の故事や、物語にちなむ精巧をきわめた彫刻がほどこされている。

また、殿内には、主として明治期の多数の絵馬が奉納されており、御岳講の往時の隆昌のさまが偲ばれる。

環八通りにもどり、右(北)に折れて六〇〇メートルほど。 中原街道との交差点を過ぎて、一つ目の角を右にまがると、左側に稲荷神社がある。 社殿の背後の小高い墳丘が、鵜ノ木大塚と呼ばれる円墳。

鵜ノ木大塚古墳(雪谷大塚町一五)

旧鵜ノ木村の飛地内にあるところから、この名称で呼ばれる。 むしろ、田園調布に近く、そこに群在する古墳群の一画を形成する存在と考えるべきであろう。

高さ六メートル、直径二七メートルの円墳で、未発掘。昭和三年に東京府の史跡に指定され、現在も都の文化財としで保護されている。

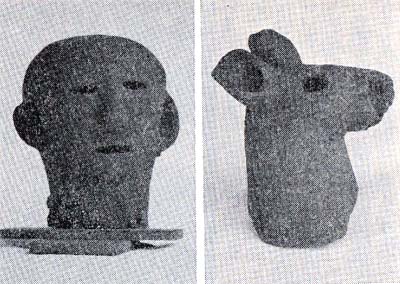

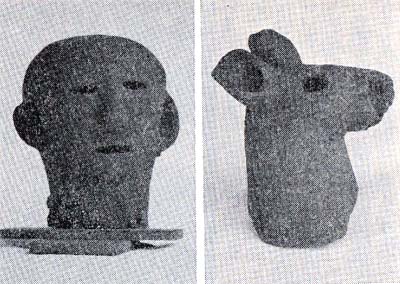

人物埴輪(浅間神社出土) 動物埴輪(浅間神社出土)

中原街道の交差点にもどり、ここを右(西)に折れて約八〇〇メートルほど行くと、多摩川沿いの道に至る。ここを右(北)にまがると、すぐ先の丘の上に浅間(せんげん)神社(田園調布一-五五-一二)がある。 |

|

この社は古墳上に建てられており、最近、社殿改築の際に、人物の首部と動物(犬らしい)の頭部の形象埴輪が出土した。

なお、宮司の北川家には、下沼部村の名主文書、約二二〇〇点が保管されている。

社殿の北側に接する多摩川台公園に、亀甲山(かめのこやま)古墳(田園調布一-六三)がある。

田園調布古墳群中、最大の規模をもつ前方後円墳で、都内でも最大級のものであり、国の史跡に指定されている。

古墳時代中期(五世紀頃)のものと推定されているが、未発掘のため明らかにすることができない。

大きさなどについては別項で詳述した。

亀甲山古墳の東側の道を、北西に約五〇〇メートル行くと、宝来山古墳(田園調布四-四-一)がある。

亀甲山古墳とほぼ同程度の規模をもつ前方後円墳で、都の史跡に指定されでいるが、現在は個人の邸宅内となり、著しく原形をそこなっている。

後円部に、粘土槨(かく)らしい存在が認められ、仿製(ぼうせい)獣帯鏡・硬玉製勾玉(まがたま)・碧玉製紡錘車・同管玉(くだたま)・ガラス玉などが出土し、古墳時代中期(五世紀末ころ)の成立であることがわかる。

宝来山古墳の東側の道を、北西に三〇〇メートルほどで左に折れ、少し行くと、穴八幡と通称される、古墳の石室(田園調布四-三三-六)がある。

今は、兼松江商の社宅敷地内一部になっている。

石室は、崖の断面に露出し、窟内に大日如来の石碑が祀られているので、穴八幡と呼ばれる。

明治期のスケッチがあり、古墳時代末期(六世紀頃)成立の円墳であったことがわかるが、現在では、ほとんど破壊され、わずかに石室遺構だけが、外部から容易に観察できる姿で、取残されている。

穴八幡を出て、左手(西)に行き、突きあたりを左に折れ、二〇〇メートルほどで六郷川水沿いの道に出る。

ここを右にまがり、約二〇〇メートル、右側に浄土宗の照善寺(田園調布五-三〇-七)がある。

照善寺の人物埴輪

古墳時代末期のもので、文官の姿をあらわした人物埴輪。

上半身だけで、右手・鼻・首飾りなどに、多少の欠損がみられる。

当寺のそばにある観音塚と呼ばれる長軸約五○メートルの前方後円墳から出土したもので、文化一四年(一八一七)に発見された。

出土当時に、その模様を記した石碑が建てられ、銘文によって、当時の人々が土中出現の土器十一面観音とあがめた事情がわかり、興味深い。

村人は、ここに観音堂を建て、磁器の筩(とう、小さな口をもつ筒)をつくり、その上に安置した。

明治期には、堂内に胸部が蓋状に作られた聖観世音菩薩の坐像が安置され、胸の蓋をとると、胎内に収められたこの埴輪が拝める仕掛けになっていた。

現在は、堂も照善寺の境内に建てかえられ、埴輪は別に格護されており、公開されていない。

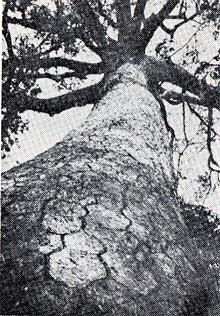

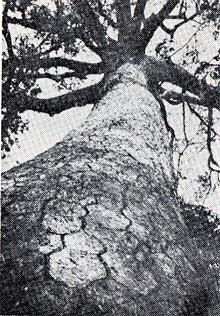

照善寺の東側の道を、北に約二〇〇メートル登ると、右側に秋葉の黒松(田園調布五-三)がある。

都の天然記念物に指定されている老松で、樹齢三〇〇年以上と推定される。

高さは約一七メートル、幹囲は三・九メートル、傘状に四方に枝を張る巨木。

根元に、照善寺の守護神である秋葉社の小祠があるので、この通称で呼ばれるようになった。 |

樹齢300年以上という秋葉の黒松

(田園調布5丁目)

|

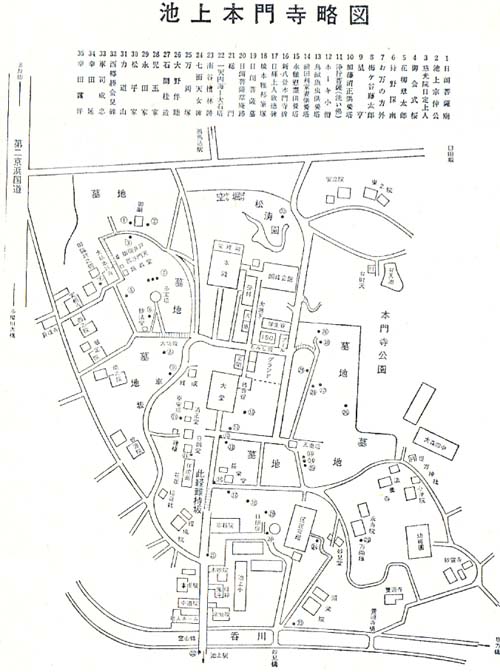

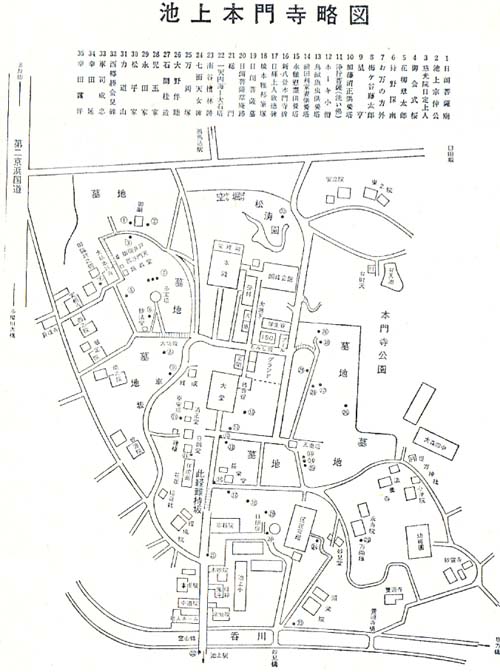

八 池上地区 top

東京急行池上線池上駅下車。

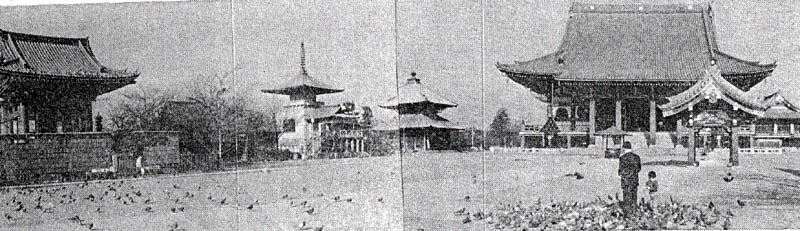

駅前から北に、本門寺門前町の商店街が三〇〇メートルほど続き、やがて総門に通ずる参道に出る。

正面の階段を登ると、山上に日蓮宗の大本山、本門寺がある。

1 本門寺(池上一-一-一)

日蓮が、弘安五年(一二八二)一〇月一三日、この地池上宗仲の邸で入滅した霊跡で、全国に旧末寺二百余ヵ寺をもつ、関東における有数の巨刹。

日蓮の滅後に、池上宗仲は、邸圸を寄進して寺院となし、直弟日朗がその経営にあたり、鎌倉の比企谷(ひきがやつ)妙本寺と両山一貫首制をしいて布教の拠点とした。

詳細は前述したので省略する。

日蓮聖人坐像

大堂に安置され、像高八五・一センチメートル、寄木造り。彩色、玉眼。日蓮聖人像中、最古のもので、彼の雄偉な風貌を、まのあたりに伝える肖像彫刻中の優作でもあり、国の重要文化財に指定されている。

台座場の銘文で、日蓮の七回忌にあたる正応元年(一二八八)に、直弟蓮華阿闇梨(れんげあじゃり)日持と、侍従日浄が、大願主となって造立したことがわかる。

また、胎内には日蓮の遺骨の一部と、経巻を入れた青銅の経筒が収められており、これに、「大別当大国阿闇梨日朗 大施主散位(さんみ)大仲臣(おおなかとみ)宗仲 大施主清原氏女(むすめ)」と刻銘されていることから、日蓮の最上足の弟子日朗と、大檀越の池上宗仲夫妻も、何らかの形でこの像の造立に関与したと考えてよかろう。 |

|

|

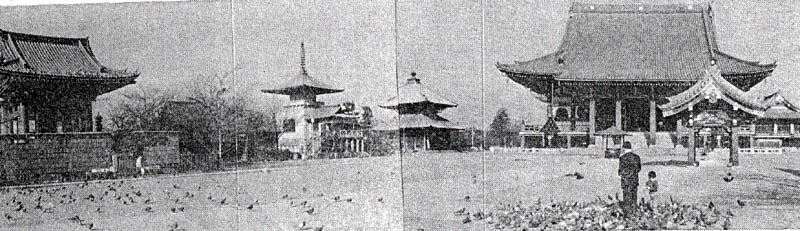

池上本門寺全景

|

五重塔

慶長一二年(一六○七)に、二代将軍徳川秀忠の乳母、岡部局(正心院日幸尼)が、秀忠の病気平癒の御社として寄進造立したものである。

その後、慶長一九年の大地震で傾いたが、秀忠の寄進で復元し、元禄一五年(一七〇二)には、境域整備の一環として、従前は祖師堂前にあったものを、現在地に移築した。

関東では、現存する最古・最大の塔で、高さ三一・八メートル、。国の重要文化財にも指定されている。

宝塔

日蓮の荼毘所(だびしょ)であると伝わるこの所に、かって、灰堂という建物があった。

その建物が朽損したので、四七世日教の代、文政一一年(一八二八)に、日蓮の五五〇年遠忌(おんき)を記念して建立されたのが、この宝塔である。

願主は、前犬山城主成瀬侯ほか、大工は小林新七などであった(棟札)。

建築年代は比較的新しいが、宝塔形式の建築遺構は、ほとんど類例がないといわれ、貴重な存在として、都の文化財に指定されている。 |

日蓮の550年遠忌記念の宝塔

|

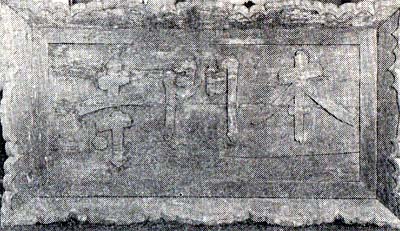

総門の扁額

本門寺正面の石段下にあり、元禄三年(一六九〇)ころに建造されたと伝えられる。

高さ六・四メートル、素木欅(しらきけやき)造り。

門上に掲げられる“本門寺”の三大字を刻する扁額は、本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)の書で、もとは、祖師堂と山門にも同筆の額があったが、火災で焼失し、これだけが残った。

額裏に、この額を寄進した由来が、一五世日樹の書で記されている。

なお、実物は宝蔵に格護され、現在、総門に掲げられているものは、精巧な複製品である。

経蔵と天海版一切経(いっさいきょう)

天明四年(一七八四)に、三四世日謙が再建したもので、木造重層、宝形(ほうぎょう)造り。 |

本阿弥光悦の筆になる総門の扁額

|

内部は、心柱を軸に、八角形の書棚が廻転する輪蔵形式になっている。

書架には、慶安元年(一六四八)に完成したという、日本における最初の本格的な木活字本、天海版一切経が収められており、保存状態もよく、数少ない遺存例として貴重である。

梵鐘

正保四年(一六四七)、一七世日東のとき、加藤清正の娘で、紀伊大納言徳川頼宣(よりのぶ)の夫人となった瑤林院が寄進したもの。

その後、成徳四年(一七一四)、二三世日潤の代に、紀州粉河の鋳物師、藤原安成が改鋳したが、改鋳後も初鋳当時の銘文が、そのまま梵鐘の池の間の一区にはめこまれ残されている。

総高二二五センチメートルもある都内随一の大梵鐘で、戦災のとき落下し、使用不能となった。

しかし、銘文など、むしろ学問的な面で資料性が高い。

いまは、鐘楼の前に置かれ、いっでも銘文がみられて便利である。

本門寺文書

当寺の古文書は、戦災でほとんど焼失したが、わずかに、大長持二掉(ふたさお)が持出された。

現存するものは、太尊(大曼荼羅)四一点・古文書三二点・記録類二〇点であるが、中世文書も多く、本門寺史だけでなく、日蓮宗史研究上、きわめて貴重な存在である。

①池上兄弟鈔(きょうていしょう)

文永一二年(一二七五)に、日蓮が身延山から、池上宗仲・宗長兄弟にあてた自筆の書状で、父康光との信仰上の問題に端を発する不和を諭したもの。

このトラブルは、日蓮の懇切な指導で、円満に解決する。国の重要文化財。

②妙法尼御前消息

弘安元年(一二七八)に、日蓮が妙法尼にあてた自筆の書状で、女人成仏のことについての教示があり、とくに注目される。都の文化財。 この他、日蓮の直弟日興の筆になる、日蓮遷化(せんげ)のときの『遺物配分帳』(都・文化財)や、『身延山守番帳』ほか、重要なものが多い。

境域の墓碑群

山内の墓域には、数多くの著名な墓碑がある。このうち重要なものを二、三紹介しておこう。

鐘楼のうしろには、山内最大の宝筐印塔である加藤清正の供養塔がある。

慶安二年(一六四九)に、清正の娘、瑤林院が、父の没後三八年目の供養のために建立したもの。 この塔の近くに、山内最大の五輪塔で、一五世日樹の大花押(だいかおう)を刻したものがある。

戦災で剥落がはげしく、銘文の判読に苦しむが、日樹が池上貫首職の在職中に、彼の不受不施(ふじゅふせ)義を信奉したであるうと思われる、全国の有力信徒らしき大名が、たくさん彫りこまれており、不受不施史研究上注目される。

五重塔の参道に入る左側に、加藤清正夫人の層塔がある。

もとは一一層の塔であったが、いまは八層だけを残す。寛永三年(一六二六)に、清正の夫人、正応院が、自身の逆修供養のために造立したもの。

この近くに、加賀藩主前田利家室の層塔もある。

やはり、一一層塔であったが、いまは、五層と屋蓋だけしか残っていない。 利家の室、寿福院が元和八年(一六二二)に自身の逆修供養のために造立したもの。

境内の西側、宝塔の東側の丘に、幕府の絵師、狩野家歴代の宝篋印塔と、五輪塔が四基並ぶ。 向かって左から、尚信・貞仁・孝信とつづく。

とくに狩野孝信の墓は、その子探幽や尚信が造立に関与したためであろうか、すばらしく立派な宝筐印塔である。

また、宝塔の西側には、狩野探幽の墓があり、都の史跡に指定されている。 本門寺の西側の階段をおりると、右手に大坊本行寺(日蓮宗。池上二-一〇-五)がある。 |

加藤清正夫人の層塔

|

日蓮が入滅した池上京仲の邸跡で、都の旧跡に指定されている。当寺の歴代は日蓮・日朗と次第するが、実質的には、三世日澄(一二三九~一三二六)が、宗仲の寄進をうけて、当寺を開創したという。

中世から本門寺の差配寺院として、寺格が高く、本門寺の役寺である三院家の筆頭で、大坊と呼ばれた。

日蓮聖人坐像

像高五七・五センチメートル、寄木造り、玉眼、彩色。胎内に「武州立花之郡稲毛庄沼部郷 施主 吊雲川 仏師 鎌介伊予守忠盛(花押)」と半書されているが、造立年代はない。

しかし、像の形式や胎内銘の地名の記載方式などから推して、室町期の作品と考えてよかろう。

法華経版木

桜材両面摺(一部は片面)の版木で、法華経二八巻全部が、六四枚に刻されている。

奥書に、本門寺一二世日性の代、天正一八年(一五九〇)に開板されたことを記すから、現存の法華経版木としても、かなり古いものに属する。都の文化財。

正応三年の題目板碑と板碑群

正応三年(一二九○)の題目板碑は、上半部が欠失しているが、現状でも、長さ八〇センチメートル、もし完形ならば、ゆうに一五〇センチメートルはあったものと推定される、区内最大の板碑である。

しかも、日蓮入滅後八年目に造立されたもので、日本最古の題目板碑でもあり、当地が池上氏の旧跡であることをあわせ考えれば、同氏と何らかの関係のあるものと想像されるが、いかがであろうか。

本行寺文書

当寺の古文書類は、本門寺文書を補う史料性の高いものとして、とくに注目される。

内容的には、本尊(大曼荼羅)二五点・古文書一七点・記録類八点であるが、文和二年(一三五三)の本門寺三世日輪の本尊をはじめ、室町期の当寺歴代の本尊四点、天文二年(一五三三)の本門寺九世日純書状、同四年(一五三五)の同一一世日現書状、近世に入ると、天海や崇伝らの書状もあり、貴重なものが多い。

2 本門寺の山内寺院 top

本門寺の周辺には、もと本門寺の塔頭や支院であった、山内寺院がたくさんある。

それらの寺院の、大略を紹介しておこう。

○本門寺の東側地域

永寿院(池上一-一九-一〇)は、徳川家康の家臣、戸川肥後守逵安(みちやす)の下屋敷であったが、本門寺一六世日遠に、逵安が帰依して、ここを日遠の隠棲の庵室に寄進したいう。

法養寺(池上一-一九-二五)は、もと下谷稲荷町にあった。

明治初年に、当地にあった妙教庵と合併してここに移った。下谷時代、四代将軍徳川家綱の室、高巌院や、紀伊徳川家の帰依をうけ、幕府大奥の祈願寺として栄えたと伝える。

当寺に伝存する釈迦涅槃(ねはん)刺繍画像は、寛文三年(一六六三)に、紀伊徳川家の天真院(徳川光貞の正室)が寄進した大幅。所蔵する古文書も多く、とくに、池上照栄院に元禄ころ開創された南谷檀林(僧侶の学校)に関する史料は、貴重である。

心浄院(池上一-一九-二八)は、本門寺三世日輪を開山とする。

そのほか、九老僧日澄(一二三九~一三二六)の庵室という安立院(池上一-七-一〇)、六老僧日持(一二五〇~?)の庵室と伝わる東之院(池上一-七-七)、妙雲寺(池上一-一九-四〇)、養源寺(池上一-三一-一)、本門寺の門前右側には、常仙院(池上一-三三-一)、本妙院(池上一-三三-五)などがある。

照栄院(池上一-三一-一〇)は、正応四年(一二九一)日朗の庵室として開かれたといわれる古寺で、本門寺の役寺である三院家の一寺。

元禄期に、ここに南谷植林という僧侶教育の学校が開設され、明治初年まで続いた。

その遺構で、天保七年(一八三六)に再建された板頭寮の建物が現在も、当院の庫裡として残されている。

本堂に安置される日朗上人坐像は、元和七年(一六二一)に造立され、本門寺一五世日樹が開眼した由緒あるもの。 本院の、北側山上の妙見堂にまつられる妙見菩薩立像は、寛文四年(一六六四)に、紀伊徳川頼宣の、現世安穏後生善処を祈願して、妻の瑤林院が本門寺に寄進した。

のちに、南谷檀林の守護鎮守とされ、この堂に移された。

また、当院に伝存する南谷檀林に関する古文書類は、その根本史料としてきわめて貴重な存在である。 |

日朗上人の坐像(池上1丁目、照栄院)

|

○本門寺西側地域

南之院(池上二-一一-一五)は、弘安五年(一二八二)に、日蓮の直弟、日昭の庵室として開創されたと伝わる。

とくに、江戸期からは幕府の御用絵師、狩野家の菩提寺となり、今も、本堂内の位牌壇には、狩野家代々の位牌を多数伝存する。

厳定院(池上二-一〇-一二)は、日朗の弟子日尊の開創と伝え、西之院(池上二-一〇-一五)は、日蓮の直弟、日興の庵室。実相寺(池上二-一〇-一七)は、もと浅草にあったが、本門寺二四世日等が隠棲した庵室妙玄庵がここにあり、これと、大正一一年に合併した寺院。

戦後、麻布今井町から移転した真性寺(池上二-九-六)、本門寺一一世日現が再興した覚源院(池上二-一一-五)なども、この付近にある。

本門寺門前の西側、総門をはいって左側には、本門寺の役寺、三院家の一寺で、三世日輪が開いたという理境院(池上一-三四-三)、総門の外の左側には、日蓮の直弟で、六老僧の一人である日向(一二五二~一三一四)の庵室であったという本成院(池上一-三五-三)、やはり、日蓮の直弟で、六老僧の一人である日頂の庵室と伝わり、本門寺一〇世日陽が隠棲した中道院(池上一-三五-五)など、由緒ある寺院が多い。

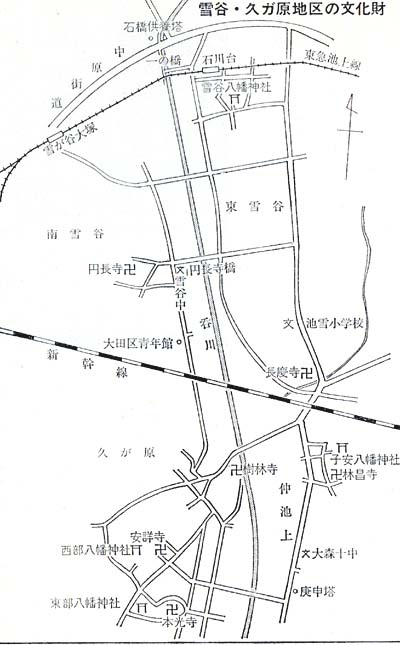

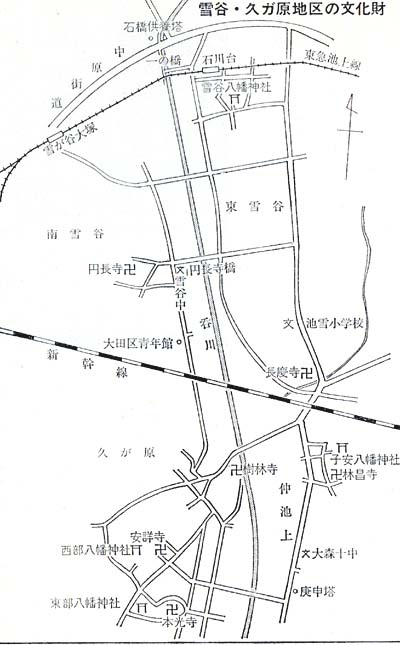

3 雪谷・久が原地区の文化財

top

池上地区に含まれるこの地域には、特筆すべき文化財が、割合少ないので、注目すべきものだけ列記しておこう。

雪谷付近では、まず中原街道を横切る呑川の石川橋の際にある石橋供養塔(石川町二-二-八一)が目につく。

安永三年(一七七四)に、ここに石橋がかけられた時の記念碑で、雪ヶ谷村の円長寺一二世日善が、交通安全の供養導師、浄心以下五名の者が本願主となり建立した。

雪谷八幡神社の庚申塔(東雪谷2丁目)

雪谷八幡神社(東雪谷二-二五-一)は、太田道灌の子孫で、後北条氏の有力家にとなった太田新六郎康資の創建と伝えられる。

境内には、もと雪ヶ谷村の諸所に建てられていた、天和元年(一六八一)から安政四年(一八五七)にかけての、七基の日蓮宗系の庚申塔が集められている。 |

|

日蓮宗の円長寺(南雪谷五-五-二〇)周辺は、縄文式土器を出土する雪谷貝塚の中心部で、墓域には、題目板碑中、区内第二の古さをもつ延慶三年(一三一〇)のものがある。

日蓮宗の長慶寺(東雪谷五-八-一〇)には、明暦二年(一六五六)造立の銘文をもつ、日蓮聖人坐像があり、子安八幡神社(仲池上一‐一四‐一二)の神職であった綱島家に残る大正九年(一五八一)の奥付のある縁起(写)二巻も、注目されよう。

久が原付近では、区内でもっとも古い、道標を兼ねた庚申塔(仲池上二-一四)がある。

享保三年(一七一八)に池上村の講中が造立した日蓮宗系のもの。 日蓮宗の本光寺(久が原二-一九-一七)は、江戸初期開創の寺院と伝えられる。

七面堂に安置される七面天女像は、元禄一二年(一六九九)に、紀伊徳川家から寄進されたものといわれ、向拝の鰐口には「元禄十二年五月 施主さらノ方」の刻銘がある。

なお、境内にある寛文九年(一六六九)の庚申塔も注目されよう。

隣接する東部八幡神社(久が原二-一八-四)の社殿は、文久二年(一八六二)に再建されたもので、素朴な小規模の建築だが、屋根は厚い茅葺きで、蓑甲(みのこう)の破風口(はふぐち)の曲線が、深く切込んで美しい。

日蓮宗の安詳寺(久が原四-四-一〇)には、寛文九年(一六二九)に造立された、日蓮聖人坐像があり、日蓮宗系の単立寺院である樹林寺(久が原二-一‐一五)にも、寛文一二年(一六七一)に彩色を施したことを記す、古い日蓮聖人の坐像がある。 |

安詳寺の日蓮聖人坐像(久が原4丁目)

|

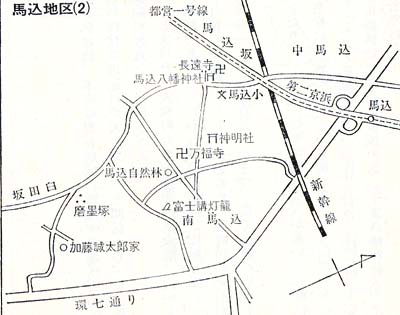

九 馬込地区

top

東急池上線洗足池駅下車。駅の北側直前が洗足池。

本来は雪谷地区に隣接する場所であるから、その項で説明すべきだが、千束地区が旧村時代は馬込村の大字であった関係から、馬込地区に入れた。

散歩の順序としては、雪谷方面探索の起点としたほうがよい。

洗足池(南千束二丁目)は、古くから千束の大池と呼ばれた武蔵野台地南端部の湧水池。

約一キロメートル北にある清水窪(北千束二-一六)が水源であるともいわれる。

面積は、周囲の地を含めて三〇万七一二平方メートル。江戸期には、近村の灌漑用水として使われた。

池畔の風光が明媚であったから洗足八景の撰などもあり広重の『江戸名所百景』などで広く景勝の地として紹介された。

昭和三年に、池上線が開通して近郊の遊園地となり、いまも、行楽に訪れる人が多い。

池畔には、日蓮が池上に赴く途中、ここに立ち寄り、老松に袈裟をかけ、足を洗ったという伝説のある御松庵(日蓮宗妙福寺、南千束二-二-七)、晩年にこの地の風光を愛し、別荘を設けて洗足軒と称した勝海舟夫妻の墓(山千束二-三)、源頼朝や新田義興にまつわる伝説のある千束八幡神社(南千束二-二三-一〇)などがあり、散策に好適の場所である。

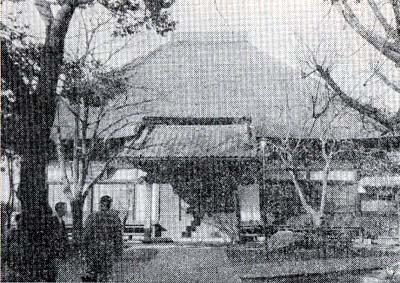

幕末に建立された長遠寺本堂(南馬込5丁目) |

万福寺の山門(南馬込1丁目) |

都営地下鉄馬込駅で下車し、第二京浜国道を約四〇〇メートル南(川崎方向)に行くと、臼田坂に抜けるバス通りに至る。

これを左に折れ、一五〇メートルほどで、右側に真言宗の長遠寺(南馬込五-二-一〇)がある。

寺伝によると、弘安元年(一二七八)に没した宥尊が開いた古刹といわれる。

元禄年間(一六六八~一七〇四)には、ここに僧侶教育の壇林が設けられ、さらに、文化一三年(一八一六)に没した二五世覚存は、三宝院宮家の御院家職を務めたので、緋衣允可(ひのころもいんか)となり、赤網代輿(あかじろこし)の使用が許されるほど、寺格が高くなった。

現存の本堂は文久元年(一八六一)に建立されたもので当時の設計図も伝存し幕末の貴重な寺院遺構として注目される。

十一面観世音菩薩立像

像高八四センチメートル、一本造り。荒彫り形式であるため、俗に“鎌作り観音”と呼ばれる。

もと、上大崎六軒茶屋町の光雲寺にあり、三代将軍徳川家光が、この像を深く崇敬したと伝わるが、明治八年(一八七五)に廃寺となったため、当寺に移された。

伝説では、行基にまつわる池中出現の像だという。

様式的にもかなり古いもので、いわゆる、東国の地方仏の類型に属する“あら彫り”“かだ彫り”の彫法がうかがわれる。

中世ないしそれ以前にさかのぼりうる古仏像ではなかろうか。

長遠寺を出て右手(南)に行き、二つ目の角を左に折れ、坂を下ると、左手に曹洞宗万福寺(南馬込一-四九-一)がある。

寺伝によると、当寺は、源頼朝の命令で、梶原景時が建久三年(一一九二)に、自分の所領である荏原郡大井郷道塚に堂宇を建立したのが始りという。

その後、元応二年(一三二〇)に火災に遭って、当地に移したとする説や、当地に移転したのは、応永年中(一三九四~一四二八)で、寺地が、海浜の波濤で浸蝕されたためなどの、諸説がある。

いずれも、梶原景時にまつわる伝説で、馬込一帯には、同系の伝説が大変多い。

だが、当寺の梶原伝説は、旧来、密教寺院であったこの寺を、曹洞宗に改めた中興開山、明堂文竜(天正一九年没)の頃、当寺の大檀越で万福寺殿と尊称された、梶原三河守の存在と混同され、誤り伝えられたのではなかろうか。

この梶原三河守は、後北条氏の家臣で、この頃、この地を領した知行主である。

善光寺式阿弥陀三尊立像(鋳造)

当寺の本尊で、中尊の高さ九〇センチメートル。残念ながら銘文がなく、成立年代を明らかにしえない。

『四神地名録』(寛政六年成立)は「此三仏は今世に鋳る銅仏と違ひて、一躰をうつろにせず」とし、重いこと一〇貫余(三七・五キログラム)もあるから、手法的にみても、古代の仏像と考えられるとしている。

当寺に伝わる『縁起』でも、三国伝来の古代仏といい、天平勝宝三年(七五一)に日本に伝来、平氏の祖、国香(くにか)の手にわたり、その後裔、梶原景時に相伝したという。

技法的にみても、かなりの古仏であり、今後の研究がまたれる。

板碑群

当寺の寺域一帯は、板碑の密集出土地で、現在発見されているものだけでも約五〇基を数える。 そのほとんどが、弥陀種子をもち、素朴で、小型のもの。

年代的には、元徳二年(一三三〇)から明応二年(一四九三)にわたる。

この他、梶原景時が戦陣で用いたと伝える、金梨子地(きんなしじ)に、布袋(ほてい)和尚の絵を高蒔絵(たかまきえ)にした、海なしの鞍など、鐙(あぶみ)一掛・ 轡(くつばみ)二掛を揃えた古い馬具一式や、亨永一五年(一六三八)に馬込村の住人によって、同地の梶原塚に建てられ、最近当寺に移された立派な宝筐印塔(高さ二・九メートル)の、月(日か)待供養塔などがある。

山門は茅葺き、四脚門で、総欅造りの江戸後期の建物。掲げられている扁額が、永平寺五四世卍海(文政四年没)の書であるところから、建造年代も、ぼぼその頃と推定されよう。 臼田坂通りにもどり、左手(南)に約三〇〇メートルほど行くと、左側に磨墨(するすみ)塚(南馬込三-一八-二一)がある。

高さ約二メートルの墳丘状の塚で、塚上に、明治三三年(一九〇〇)に建てられた碑があり、「磨墨塚」の大文字と、「正治二年五月十七日埋馬せりと云」という刻文がある。

磨墨は、有名か宇治川の合戦で先陣を争って武名をあげた梶原景季の愛馬。

この馬は、この地で産れ、凱旋後、この地にもどって没したとする伝説によるものであるが、これを証する資料はない。 ここから臼田坂と分かれて、東南に入る細い道を約二〇〇メートル行くと、左側に加藤誠太郎家(南馬込三-二二-二三)がある。 |

万福寺周辺から出土した板碑群

|

加藤家文書

江戸期の馬込村の名主文書と、明治期の戸長文書一括分を含めて約二三〇〇点を伝存する。

非公開。いずれ、その全容は『大田区史』の資料編として刊行される予定。

とくに、明治初期のものが充実しており、この地区の、唯一の地方文書でもあり、貴重な存在である。

top

****************************************

|