|

****************************************

Home

大田区の歴史

(新倉善之・文 東京にふる里をつくる会・編 名著出版 昭和53年刊)

1 グラビア

2 序にかえて

3 あとがき

大田区のあゆみ

上

下

大田区の自然と生活

大田区文化財散歩

上

下

付録 大田区略年表など |

新倉善之(にいくらよしゆき)

一九三三年、埼玉県に生まれる。

立正大学院修了(国史学専攻)。

現在、大田区史編纂主任専門委員、大田区文化財専門委員、大田区立博物館建設委員長、

大林寺住職。主な編著書に「大田区史資料編」

[羽田町史]などがある。 |

|

|

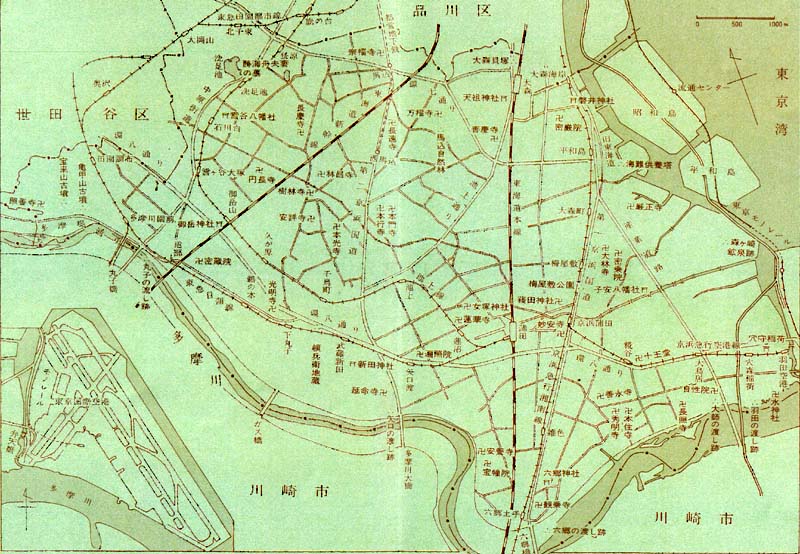

大田区の地図 左下の羽田空港は右端にくっつく。成田空港が出来る前の羽田空港。

|

1 グラビア top

日蓮聖人座像(国重文・池上本門寺蔵)

正応元年に建立された日蓮像中最古のもの

薬師・釈迦・阿弥陀如来座像(安養寺蔵)

藤原末期の作、古川薬師と呼ばれる

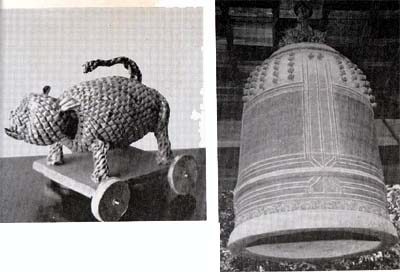

左=麦藁(むぎわら)細工。大森の郷土玩具。昭和初年に絶えた

右=光明寺梵鐘 延宝4年鋳造。区内最古の鐘 |

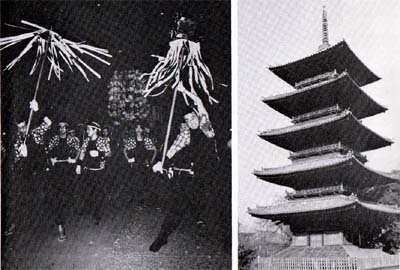

右=本門寺五重塔(国重文)

左=本門寺お会式 毎年10月、日蓮の忌日に行う

鵜木光明寺略図 江戸末期の伽藍配置、

池の旧状を伝え、興味深い

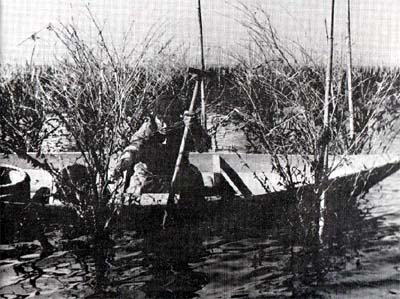

大森海岸の海苔採取風景 昭和初年の写真。

まだひびがつかわれていた |

2 序にかえて top

歴史的な遺蹟を訪れることは、まことに楽しいロマンをかきたて、素晴らしい文化財をみつめていると、ドキュメンタリーな空想は、過去から未来まで限りなく拡がって行く。

いま、大田区内の史蹟や文化財に関ナる出版物をみわたすと、昭和三九年以来、大田区には文化財専門委員会が組織され、「大田区の文化財」シリーズと題する貴重な図書を出版し、好評を博していることをあげなければならない。

このシリーズは毎年一冊ずつ久ヶ原弥生式遺跡、古文書、民間信仰、民政史料目録稿、神社、寺院、板碑、海苔、文化財総覧、古老聞書、教育資料などと、テーマ別に十四冊の既刊書を出している。

また、宮川茂氏が執筆の「大田区の歩み」(区広報課、四五年刊)や、山崎礼三郎氏のまとめられた「大田区地名考」(四〇年刊)なども、大田区の郷土史研究にとって便利な参考書といえよう。

さらに学童向けには、大田区の教育委員会が、「わたしたちの大田区」(小学生用)、「のびゆく大田区」(中学生用)など手引書を刊行している。

これとは別に大田区では二十三区のうちで豊島区と並んで最大級といわれる区史編纂事業を昭和四九年以来つづけている。

すでに「大田区史」は資料編として、考古(I)、地誌類抄録、平川家文書(I~Ⅳ)など大部の資料書が六冊、着々と出版されている。

まことに心強い次第である。

しかし、これらの図書は、とかく区内の人々や専門家にとっては便利であるかも知れないが、一般に外の人々に対して、大田区の文化財や史蹟を広く知ってもらう目的には、必ずしも適切でない面もあろう。

その点て、今般、名著出版から楽しい史蹟散歩、知的な文化財巡りができるような内容を含んだ本書「大田区の歴史」が刊行されたことは、本当に時宜を得たものといえよう。

特に、この著者が新倉善之氏であることもまことに喜ばしい。

私は、同し太田区内の住人として、そして郷上の歴史に強い関心を抱いている者として、すでに述べた大区史の

文化財専門委員会や大田区史編纂委員会はもとより、近くは大田区郷土博物館建段委員会などを通じて、著者とは永年昵懇(じっこん)にしている間柄である。

氏は、古文書はもとより、区内の史跡や文化財について遍(あまね)く通暁されている、常日頃からわたしが畏敬している学友の一人である。

本書の刊行に当り、初稿のゲラを通暁(つうぎょう)させて載いたが、特に中世から近世にかけての大田区のあゆみのあたり、区の内外に残る関係古文書を常に探索し渉猟している学者でなければ、到底記述し得ない卓抜した解説や所見が随所に散見している。

本書は数多い郷土史の中でも、極めてすぐれた内容であるといっても過言ではない。

紙数に限りがあるだけに、博識の新倉氏としては、むしろ要約に苦心されたことと推測される。

それにしても、本書は、正に良き著者を得たという感に堪えない。

昭和五三年五月 慶応義塾大学文学部教授 西岡秀雄

3 あとがき top

郷土愛・郷土意識という言葉、いやその実感が消滅しつつあるのは戦後の著しい現象である。

とくに東京のような極限的都市化傾向をみせる地域においては、なおさらである。

都会は寄り集まり者の世界、隣りは何をする人か、無関心、没交渉の社会なのだと割りきってしまえばそれまでだが、いくら寄り集まりでも、人間社会という秩序があるからには、やはり地域社会の歴史が毎日形成されてゆくものだ。

郷土という言葉が、一種のセクショナリズムとして、お国自慢的感覚でうけとめられるため、どうも排他性が強いと敬遠されがちだが、郷土がなくては、東京都も日本国も存在しないのだから、郷土意識の否定は、大げさないい方をすれば自己否定にもつながるわけだ。

現代における郷土史も、やはり同様の志向をもつもので、日本の歴史を解明するための一地域史と考えれば、その存在価値は大きい。

しかも郷土の歴史を知ることが、日本の地域社会の将来の展望につながるとすれば、それだけで研究すべき学問的意義も深い。

本著は、調査や執筆にわずかの時間しかとれず、不満足なものとなり恥じいっているが、こんな郷土観で“大田区の歴史”の一齣(いっく)を紹介した筆者の心情を諒とされたい。

もとより「大田区の歴史」とは題するものの、通史とか、諞年史のつもりで執筆したものではない。

紙数なども関係して、興味ある二、三の史点をとりあげて略説したに過ぎないが、地域の歴史の入門書ぐらいに考えていただき、もしこの著が大田区史の一端を理解される糸口にでもなってくれれば、筆者の喜びもまた一入である。

本著の巻頭に、筆者の畏敬する慶応義塾大学教授・大川区史編纂委員・同文化財専門委員、西岡秀雄先生の序文をいただいた。

また大田区史編纂室の田中弥次右衛門、望月清、野村義治、小高清冬先生からは貴重なご示教や資料の提供をうけた。

同室高梨紘子氏には原稿の整理、付録の編集、校正などの実務でご苦労をかけた。

使用した資料や写真は、大田区史編纂室、同教育委員会のご好意によるところ大である。

出版に際しては名著出版、並びに「東京にふる里をつくる会」事務局のご努力によるところが多い。

併せてこれらの方々に深甚の謝意を表したい。

昭和五三年五月 新倉善之

top

****************************************

|