|

****************************************

Home あゆみ(上 下) 自然と生活 文化財散歩(上 下) 付録

大田区の自然と生活

一 大田区の自然

top

1 大田区の地勢

大田区は、東京都の南端に位置し、西は多摩川をはさんで神奈川県川崎市に、北は世田谷・目黒・品川の各区に隣接し、東と南は東京湾に面した海岸である。

面積は四六・二二平方キロメートルで、二三区中の全面積の約八パーセントを占め、四番目の広さをもつ。

なお東京都の面積は二一万四一〇二平方キロメートル、二三区の面積は五七八・九四平方キロメートルである。

大田区の地形は、武蔵野台地の最南端にあたる北西部の丘陵地帯と、山王(さんのう)・中央・池上(いけがみ)・久(く)が原を結ぶ線を境とした東京湾に臨む南東部の低地に二分され、さらに、東京湾には新しい埋立地が広がっている。

海抜の最高は田園調布付近で四一・五メートル、ここから南東に向ってしだいに低くなり、低地部の高いところで五メートル、海岸近くは一メートルぽどしかない。

台地部の地層は、ぽぼ拱積層に属し、関東ローム層・第四紀最新層(上部成田層・下部成田層)に大別される。

関東ローム層は、表面の含む風化土の下に、五メートルから二〇メートルの厚さをもつ。

第四紀最新層には、一〇センチメートルから二〇センチメートルの黄色軽石層があり、この下層に、どす黒い上部成田層の粘土層が、砂混りで二~五メートルぐらい縦型に割れてみられる。

さらにその下には、細かい砂の水平層があり、これは砂混りの礫で、黄褐色を呈し、また、厚さの一定しない青色粘土層を含み、ふつう五~一〇メートルの層をなし、下部成田層とよばれる。

低地部の地層は沖積層で、上古の海面、または多摩川の河床に堆積した、沖積土によるもので、砂礫層・粘土層・粘土質砂層・泥炭層などから成っており、自然隆起によって陸地化した傾向もみられる。 |

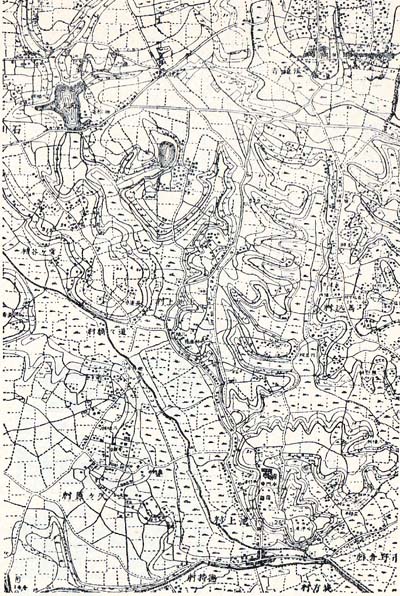

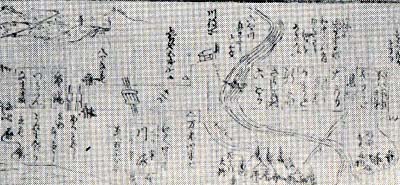

明治18年頃の池上、洗足、中延あたり

|

2 大田の川と池 top

多摩川(六郷川)

区の南西境を流れる川で、河口部を六郷川という。

東京と山梨の県境から小菅(こすげ)川、西多摩郡の檜原(ひのはら)村から檜原川、山梨県丹波(たば)山から丹波川などが、黒川・一ノ瀬川などと合流して多摩川となる。

さらに、秋川・浅川を併呑して流れ、調布市に至って神奈川県との境界となり、大田区にはいっては、田園調布・下丸子・六郷をへて羽田に至り、東京湾に流入する。

流程約一〇〇キロメートルに及び、当区の低地部は、ほぼそのデルタによってひらけている。

河口部は、古代から武蔵国の要衝として栄え、古代多摩川文化圏とも称すべき発展をとげた。

田園調布や久が原をはじめ、本区のほぼ全域にわたって、台地上に点在する亀甲山(かめこうやま)を中心とする大小の古墳群、古川薬師に伝存する藤原仏や、古刹鵜の木(うのき)光明寺の存在などは、『万葉集』に詠まれた多摩川の古歌と共に、その証左となろう。

河口部における流路も、古くは一定していなかったらしい。鵜の木の台地を過ぎて、低地部に放射状に幾流にも分かれ、東京湾に流入していた時代もあった。

それが大森や入新井のほう、つまりだいぶ北寄りにも及んでいたのではないかと推定されている。

従って、中世には光明寺池や矢口沼が、古多摩川の流路であって、新田義興(にったよしおき)が矢口の渡しで憤死したころの渡し場が、今の新田神社付近とする説も、おそらく正しいとみなければならない。

それだけに、この平地部の村落は、常にこの川の氾濫(はんらん)に悩まされ発展にブレーキがかけられたのであろう。

徳川家康が江戸に入府し、その近郊開発の大事業として、小泉次太夫に命じた六郷用水開削以前の村落は「村々耕地屋敷畑に家七八軒拾軒程宛有之」(『新用水川定之事』)という、ささやかな状態であったらしい。

区内の低地部に集中する六郷領三六ヵ村が、画期的な発展をとげたのは、この小泉次太夫による、六郷用水開発以降のことであることを知っておかねばならない。

多摩川の水が、灌漑用水として本格的に利用されたのは、この時からである。

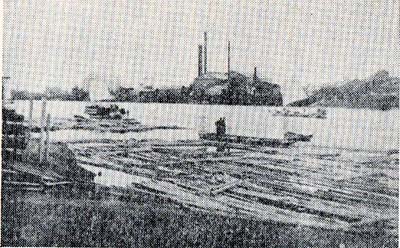

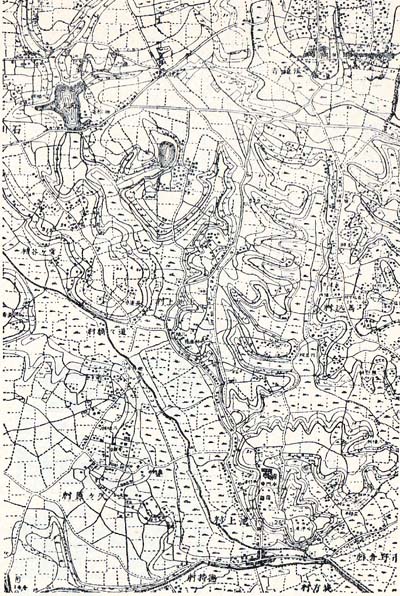

家康は、江戸城を築き、その町づくりを始めるに際し、多くの木材を必要とした。

当然ながら、多摩川上流の奥多摩に林立する豊富な材木が注目された。

伐り出された材木は、多摩川を筏でくだって東京湾に達し、その用をなしたのである。

そのため河口部の六郷・羽田地区には、筏問屋が軒を並べ、以後江戸の材木を供給する重要な基地となった。

多摩川の砂利も上質であるため、江戸期から注目され、下丸子・矢口周辺から採取され、江戸に調達されていた(『大田区史』資料編・平田家文書参照)。

また水質が良好なことから古くより飲料水に利用された。 いまも、城南地区全域に、飲料水として供給されていることなどを考えると、多摩川と当区のつながりは、切っても切りはなせない。 |

多摩川河口部と筏(大正初期)

|

明治以降のことであるが、この河原に咲く一種独特のアザミの花が、宮内省に調達され、天皇御璽(ぎょじ)の印肉材となったこともある。

また川べりは区民の行楽、憩いの場所でもあった。この川は、魚類も豊富で、鮎・鱒をはじめ、鯉・ぼら・はぜ・うなぎなど食用魚が漁獲されている。

嘉永三年(一八五〇)には、当時右大将であった徳川家定か、亀甲山にお成りになり、鱒漁を上覧した記録(「北川家文書」)もあり、多摩川鮎はそれ以前から有名であった。

その反面、この大河は氾濫・洪水という天災をいくたびとなく起こしている。

文献上知りうるだけの災害をひろってみると、次のとおりである。

年 代 西暦 摘要

天正一八年 一五九〇 大洪水

慶長一八年 一六一三 〃 (六郷橋流失)

正保元年 一六四四 〃

慶安元年 一六四八 〃

慶安三年 一六五〇 〃 (川筋が変る)

寛文一一年 一六七一 〃 (東海道筋一帯の大被害)

寛文一二年 一六七二 〃

延宝二年 一六七四 〃 (この災害で新井宿義民六人衆の事件が起った)

貞享元年 一六八四 〃

貞享三年 一六八六 〃

貞享五年 一六八八 〃 (六郷橋流失)

享保二〇年 一七三五 大洪水

寛保二年 一七四二 〃

明和三年 一七六六 〃

安永元年 一七七二 〃

安永七年 一七七八 〃

天明六年 一七八六 〃

天明八年 一七八八 〃

寛政三年 一七九一 〃

寛政六年 一七九四 〃

享和二年 一八〇二 〃

文化五年 一八〇八 〃

文化六年 一八〇九 〃

文化一三年 一八一六 〃

文政五年 一八二二 〃

天保四年 一八三三 〃

天保六年 一八三六 〃

天保七年 一八三七 大洪水

弘化三年 一八四六 〃

嘉永五年 一八五二 〃

嘉永六年 一八五三 〃

安政三年 一八五六 〃

安政五年 一八五八 〃

安政六年 一八五九 〃

明治一一年 一八七八 〃(羽田長照寺など流失)

明治四〇年 一九〇七 〃(区内平地部ほとんど浸水)

明治四三年 一九一〇 〃

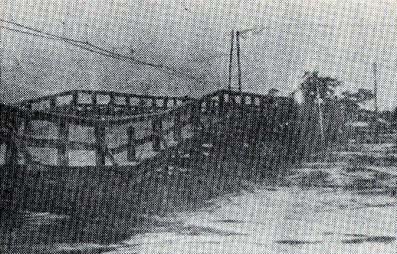

大正二年 一九二一 〃(六郷橋流失) |

大正初年の多摩川洪水で流失寸前の六郷橋

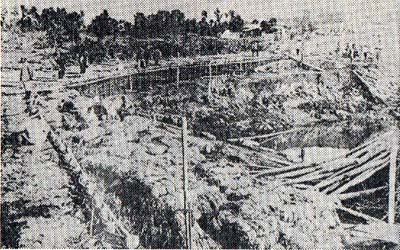

明治43年の洪水のときの多摩川堤防決壊のようす

|

以上のように、繰返し災害をうけた当地の農民たちは、多摩川の堤防工事を主とする防災対策に、常に心をくだかねばならなかった。

現在大田区で刊行中の『大田区史』資料編「平川家文書」には、主として江戸期の、この間の事情を知る貴重な資料が、多数載録されているので、ぜひとも参考とされたい。

呑川(のみがわ)

水源を、世田谷区や目黒区にもつこの川は、一名石川流(ながれ)とよばれ、石川町から本区に入る。

雪ヶ谷をすぎ、途中道々橋(どどばし、久が原一丁目)で洗足池から発する小川を合流し、池上・蒲田を通り、ここで呑川と新呑川の二流に分れ、前者は大森南、後者は東糀谷で東京湾に流入する。

本区をほぼ南北に縦貫する河川であるが、水量が少ないため、江戸時代から灌漑用水にはほとんど用いられず、逆に、雨期で増水すると、屈曲の多いこの川はすぐに氾濫し、その防災に大わらわであった。

明治以降は、むしろ排水路として重視され、しばしば屈曲部の修正などを行ない、治水工事がくり返されたが、そのため幾度か紛争も起こった。

昭和六年に至り、呑川改修予算が東京府会で承認され、事業費一九〇万円、五ヵ年継続事業として、蒲田より下流を主に改修することになり、新呑川が設けられた。

その目的は、もちろん洪水による氾濫の防災にあったが、さらに下流部を運河化して、舟運の便をはかろうと意図したもので、以後、本区における水運事業の拠点となったことは言うまでもない。

内川

区内馬込地区に水源をもつ小さな川で、やはり馬込から流れる小川を合流し、大森にはいり、大森東一丁目付近から東京湾に注入する。

下流域の大森付近は、やはり運河的利用がなされ、小規模な漁民の、釣船や網船・海苔採取用の船などの出入りで、最近までにぎわったが、今はほとんど昔日の姿がない。

このほか、羽田の多摩川河口部から、東京国際空港の西を通って新呑川の河口に至る海老取川などの小河川、慶長期に開かれた灌漑川水である六郷用水などもあるが、ここでは説明を省賂しておこう。

池

本区には、地理学上でいう湖沼に該当するものはない。

風光明媚で知られる洗足池、古多摩川跡といわれる光明寺池、最近釣堀など公園的に利用されている上池上の谷間にある小池などが、主なものである。

しかし、今では道路の拡幅や埋めたてなどでせばめられ、いずれも本来の姿を失っている。

二 大田区の生活

top

1 大田の農業

江戸期から大正期にかけて、街道筋や門前町の一部の商家、海岸地区の海苔採取業と、漁民を除いて、ほとんどが農業を営む村落であった。

低地部は、慶長年間に開かれた六郷用水の恩恵をうけて、ことごとく水田が開発され、昭和の前期に至るまで、三〇〇年余り、本区の農業を支えてきた。

台地部は、用水の不便さなどもあり、主として畑地が多く、麦や野菜の生産が行なわれたが、斜面や一部の丘陵上は、雑木林が多かった。

従って、当区の農業生産物は、米・麦・野菜が主であったことはいうまでもない。 |

昭和12年、馬込2丁目付近の麦畑

|

江戸・東京の後背地で、近郊という条件もあり、江戸期には新井宿のねぎ・矢口のごぼうなど、市揚で高い声価を得た特産物もあったが、一般の疏菜栽培は、なす・きゅうり・かぼちゃ・漬菜(つけな)など、さほど他地域と変るものはなかったようである。

明治の末ころに、馬込地区で品種改良の節成胡瓜(ふしなりきゅうり)を作ることに成功し、馬込半白(はんじろ)胡瓜とよばれ、有名になった。

きゅうりの半分が、白い色をしていることから名付けられたもので、当時、馬込ではこの生産と共に、全国からの注文に応じて、種子採りとその販売に主力がそそがれた。

昭和八年には、採種組合が組織され、同一一年頃には、約二石(三六○リットル)の種子をとり、神奈川県をはじめ、遠く四国地方まで一三府県にわたり、頒布されたという。

戦後も、馬込の中丸地区で種子とりが行なわれ、中丸半白胡瓜とよばれたが、今は全く絶えたようである。

馬込大太(おおぶと)三寸人参は、昭和の初めころ、やはり馬込地区で西洋人参を改良したものである。

色がよく、鮮やかな朱色を呈し、短い円錐型で、長さ一〇~一五センチ、味もよく、芳香があり、柔らかく甘い優良種として、脚光を浴びた。昭和二四年の耕地面積は一三〇〇アール、生産量は一九万キログラムに達し、同二五年には農林省に種苗登録され、全国的にその名が知られるようになった。

しかし、現在はほとんど生産されておらず、わずかに、中馬込の一部で栽培されているにすぎない。

田園調布温室栽培は、大正一三年に荒木農園が四五坪(一・五アール)の温室を経営したのがはじめで、その後しだいに増え、昭和一二年には一万七〇〇〇坪(三五〇アール)、経営者二八人にもなった。

旧来の地元農業とは全く別の存在で、アメリカ帰りの経営者が、新式技術をとり入れたことに注目したい。

多摩川沿いの水利に恵まれた土地で、北側には丘陵があり、寒風をしのいだので栽培成果は上々、しかも田園調布という文化的環境に恵まれて需要も多く、経営的にも有利であった。

田園調布から世田谷にかけて、約一キロメートルほどの間に建ち並ぶ温室は、東京近郊の新名所として人々の注目を集めた。

作物は、温室向きのメロンやトマトのほか、カーネーション・スイトピー・バラ・チューリップ・ヒヤシンスなどの生花類であった。

しかし、今次の大戦に入ると、しだいに衰え、戦後一部で復活したが、現在はほとんど昔日の姿がみられない。

このほか注目すべきものに、果物の栽培がある。『新編武蔵風土記稿』の北蒲田村の項に

「当所の土性わきて梅樹によろしさを以て、陸田の間、或は民家のかまへのまはりなどに、数百本をうへ置で、産業の助とす、其実肉厚く、核小にして、他の産する所と味大に殊なり」とあるように、江戸期から、梅の実は蒲田を中心とするその周辺の名産として知られ、江戸に売られていたらしい。

広重は『絵本江戸土産』で、「大森の土産 梅の名産なるより、これをとりて梅びしほとなし、行路の人の求めに応ず」と記しているから、東海道のあいの宿、大森の土産物として、街道を行きかう人々にもてはやされたのであろう。

やはり江戸期からの名産に、六郷の梨がある。文政一〇年(一八二七)に刊行された『江戸名所花暦(はなごよみ)』の梨花の項に、

「大森のほとりより大師河原へ行く道、六郷、川崎の辺一面なり」とあるから、当時よりすでに梨の栽培が行なわれていたらしい。

これが、やがて多摩川梨とよばれ有名になる。

明治初期ころまでは、むしろ神奈川県側よりも六郷川辺の多摩川の河川敷が、栽培地として広大に利用されていたらしい。

『東京府志料』に記載された明治五年(一八七二)の生産額統計をみると、生産地は蒲田新宿村・糀谷村・羽田村・浜竹村・萩中村・雑色村・八幡塚村・高畑村・町屋村・古川村・道塚村・小抃村の一二ヵ村、総生産量は六四〇二荷(一荷は一〇籠)、金額にして三三〇〇余円にのぼっている。

とくに、雑色村は、この地域で最初に栽培した村といわれ、一村で二一九〇荷を出荷、同村の米産出金額八六五円をしのぐ、一〇九五円の収入を得ていることも注目される。

ついで八幡塚村・高畑村の各一二〇〇荷、羽田村の一一〇〇荷と、多摩川沿いの村落がとびぬけた生産高を示した。

明治二〇年頃には、栽培面積五〇~六〇町歩に達し、ピークを迎えたが、明治末年には、急激に栽培地が縮小され、わずか三町歩ほどになったという。

2 大田の水産業 top

当区域で水産業を営む地域は、江戸期かそれ以前から純粋の漁村を構成した羽田浦と、半農半漁で、海苔採取を主に浅海磯付の魚介(ぎょかい)類を捕獲して生業とした糀谷・大森・入新井の各村であった。

羽田浦の漁労と大森の海苔養殖については、その歴史についてすでに詳述したので、ここでは省略するが、とくにこの地域で水揚げされた魚介類は、きわめて鮮度が高く良質で、江戸の人々の食卓に供されたばかりでなく、江戸前(まえ)の上等な鮪(すし)の材料としても歓迎された。

化政期に刊行された『絵本東わらは』に、江戸の名物が列記されているが、そのなかに、羽田鰺(あじ)が挙げられている。

また、寛政六年(一七九四)に成立した『四神地名録』には、羽田洲の名産として蛤(はまぐり)をあげ、ついで汐吹貝や赤貝も多いと記す。

とくに、蛤が羽田の名物として珍重されたことは、諸書にみられる。

明治一二年(一八八〇)の、羽田浦の漁獲物の調査(『東京市史稿』)をみると、

魚類では、ボラ・イナ・イカ・サヨリ・クロダイ・カイズ・サワラ・アジ・コノシロ・コハダ・アナゴ・キス・スズキ・ハゼ・メダイ・マコ・シラウオ・シコ・セイゴ・イシモチ・フッコ・エボダイ・カレイ・ホシカレイ・イワシ・イイダコ・イシダイ・ハモ・ホシザメ・ヘクイ・カマス・クイ・タチウオ・ネズポウ・ウナギ・ウゴイ・コチ・コショウダイ・アミ・アカエイ・サバ・ザコ・サッパ・サイ・ギンポ・ギチ・メイクカレイ・メコチ・シマアジ・シクビラメ・アイナメ・タナゴ・サメ・マルク・オボコ・ハゼザコ・アカハゼ・フグ・カサゴ・イサキ・クサモチ・クジメ・クモダコ・ヤエンボウ・コイ・フナ・ナマズ・ドジョウ・ヨコサ。

貝類ではハマグリ・カキ・アサリ・シジ

ミ・アカガイ・バカガイ・バイ・トリガイ・オオノガイ・タイラギ・シオフキ・マテガイ・アカニシ・フジガイ(ただし肥料)、

雑類としてクルマエビ・シバエビ・シンチュウエビ・シラタエビ・テナガエビ・クロエビ・サルエビ・シャコ・エビザコ・カニ・イシガニ、

海藻はノリ・オゴ・モ・ワカメなどが挙げられでいる。

漁具は手繰(てぐり)網・藻引(もびき)網・貝巻ケタ・丈長(たけなが)網・小網・投網・歩行(かち)綱・白魚網・敲(たた)き綱・流し網などで、釣りや縄船を用いての漁もあった。

この当時の羽田浦は、東京府内・内湾における最大の漁村で、漁業専業戸数五一九戸、人員二六一四人、兼業戸数一二三戸、人員六四五人、雑則用船数四一七艘、釣り用船数五一艘、雑網数三四三〇張をもつ大きな規模であった。

一方、大森・糀谷地区は、江戸期から磯付村として、海浜浅瀬上の漁労は許されていたが、あくまで海苔採取が主で、本格的な沖合漁業は許されていなかったから、漁村とはいいがたい存在であった。

しかし、大森海苔として、全国一を誇る上質の海苔が生産されたため、浦方は大変活気を呈した。

養殖方法の開発と加工技術の向上に伴い、養殖場もしだいに拡張され、明治二三年(一八九〇)には総坪数三〇万坪をこえ、このうち大森村地先が圧倒的に多く、二二万坪余もあった。

同三五年には、漁業組合が結成され、海苔場も開発拡張された。

明治の後期からは、対岸の千葉海岸で胞子を着けて、大森で育成する移植法が取入れられたり、昭和になると竹ひびが網に改良されたりして、ますます発展した。

昭和三年の統計によると、総面積六〇万坪を突破し、生産数量は一五七万貫余、産額は四〇三万五〇〇〇円余に達している。

同八年頃にピークを迎え、面積も一〇〇万坪近くに途した。

しかし、それ以後は、しだいに沿岸各地の工業化・宅地化かすすみ、水質は汚染し、埋めたてによる面積の減少などで、漸減傾向を示す。 |

東京府内における最大の漁村、

羽田浦のなごり――水神祭

|

さらに戦争などの悪条件も重なり、生産量は著しく低下した。

戦後も、大森を中心にかなりの規模で復活したが、東京オリンピック開催のため、高速道路の建設と、埋立地の造成、東京国際空港の拡張などにより、採取揚の海面を全面的に放棄しなくてはならなくなった。

昭和三四年以来、この放棄に関する営業補償の折衝が、漁業組合と東京都との間で幾度も行なわれ、同三七年一二月に、補償金総額三三〇億円、一戸平均九〇〇万円で妥結した。

そのため、伝統ある羽田浦の漁業も、大森・糀谷・入新井の海苔採取も、全面的に終止符をうつことになり、全国的に知られた当区の名物“大森海苔”の名も、消え去ることになったのである。

3 大田の商工業 top

江戸期には、大森と蒲田の境、梅屋敷付近が東海道の“あいの宿揚”で、大森の立場(たてば)とよばれれ、ここを中心に商業が発展した。

現在の美原(みはら)通りから、梅屋敷に至る街道筋には、名産の干海苔・梅干・梅びしお・郷土玩具で名高い大森麦藁(むぎわら)細工・道中常備薬である和中散の売薬所などが軒を並べ、茶店などもあってかなり栄えた。

この他街道筋では蒲田新宿(現在の京浜急行京浜蒲田駅付近)と六郷橋際にも茶店や土産物などの売店が点在したらしい。

門前町として注目されるのは池上本門寺で、大田南畝(なんぽ)の『調布日記』(文化六年、一八〇九)には

「ややありて茶屋酒店の軒たて続けて葛餅うる家宅みゆ」とあり、また、文政一二年(一八二九)に完結したという『十方庵遊歴雑記』に、

「表門前町の賑かさ、両側には粮店(ろうてん)酒楼商家茶店旅籠屋迄軒をつらねて建つづき、東西の町長さ凡(およそ)弐町余」と記されていることなどによっても、うかがい知ることができる。

池上土産の葛餅が、この頃、すでに名物化していたことは注目されよう。

この他、矢口の新田神社の門前、羽田要島(かなめじま)の玉川弁天の門前などにも小規模ながら商家があったらしい。

明治期に、区内で商店街を形成していたのは、大森の美原通り、池上の門前町、羽田の猟師町であった。

美原通りには、呉服・せと物・雑貨・餅菓子・酒・海苔・たんす・薬・氷・金物・書籍・文具などの店が軒を並べ、これに酒楼や茶店などの飲食店も加わって、大正頃までは、区内でもっともにぎやかな商店街といえる。

本門寺の門前町には、花屋・石屋はもちろん、そのほか葛餅・煎餅(せんべい)・呉服・酒・種子(たね)などを売る店と、飲料店や旅館などがあった。

羽田も、猟師町の通りに商店が並び、海産物をはじめ、呉服・雑貨・菓子・酒などの店が並んでいた。

国鉄の大森駅ができると、穴守稲荷、森が崎鉱泉、大森・羽田の海水浴などの乗降客がふえ、明治後半から、駅の東口に大森停車場通りとよばれる商店街が形成された。

大正になって西口ができ、山王側にも池上通りに沿って商店ができてきた。

|

昭和7年当時の蒲田駅東口

|

寺子屋時代の六郷宝珠院(明治期)

|

明治三七年に蒲田駅が開駅されたが大正初年までは、ほとんど商店はなく、駅前通りに野菜市がでる程度であった。

大正九年に、松竹の撮影所が駅の東側にできると、喫茶店・洋品店・写真機店などがぼつぼつ開店したが西口の方は大正一一年頃から発展のきざしをみせ始めた。

江戸期には、工業らしきものは、江戸近郊のどこでも同じようにほとんどみられなかったが、手工業的な麦藁細工が、東海道大森中宿(なかじゅく)を中心に、農家の副業として生産され、主として子供用の玩具が往還の旅人の土産物として好評であった。

この技術が利用されて、明治初年に六郷の川田谷五郎が、麦藁(むぎわら)を材料に、真田紐に似た編み方を考案して、麦稈真田(ばっかんさなだ)と名づけ、麦藁帽子を作り、明治六、七年(一八七三~七四)頃からアメリカなどに輸出し、好評を得た。

その後、改良が加えられ、明治二〇年(一八八七)前後には、六郷ばかりでなく羽田・矢口・川崎にも同業者が増え、輸出額四OO万円に達したという。

明治二三年(一八九〇)からは、檜(ひのき)をうすく経木(きょうぎ)にして、麦稈と組んだ経木真田が考案され、アノリカ・イギリス・イタリアなどに輸出し、成果を挙げた。しかし、明治の末ごろになると、原料や労賃の安い瀬戸内方面にこの産業が興り、当区域では、これに代わってマニラ麻真田が加工されるようになる。

いずれも家内工業の域を出るものではなかったが、全盛期の大正五年には、大森町だけで製造工楊四五、従業員男八五、女二〇八〇、製造高三四五反、出荷額一〇〇万円に達し、入新井・蒲田・羽田にも工揚が進出して日本一の産地となった。

しかし、これもその後、労賃の安い関西方面に生産地が移り、ほとんど姿を消した。

大正期には、いずれも小規模な家内工業であったが、大森には海苔の佃煮や焼海苔の缶詰工揚・池上の寒天製造・六郷の瓦製造・羽田の木造船工場など工業が興った。

近代的な大資本の工業が当区域に進出したのは、明治四二年(一九〇九)の東京瓦斯大森工場、同四三年の東京瓦斯電気(現在のアサヒビール工場)、大正元年の黒沢商店、同四年の日本特殊鋼、同一〇年の新潟鉄工蒲田工場などで、それ以後、急激に工業地帯化か進んだ。

第一次大戦の影響で、重工業化が推進されていった情勢のなかで、京浜間にあって、比較的広い敷地と水陸の便をもった立地条件のよい当地域が注目されたのは当然である。

これらの大工場の建設にともない、その下請工場として、中小工場が必然的に増加した。

昭和三年には、工場数二〇二、年産額四〇八一万八二五九円に達している。

その後、昭和六年の満洲事変の勃発、同一二年に支那事変が起る頃から軍需工業が急速に拡大され多摩川沿いの調布から下丸子・矢口・六郷・羽田さらに糀谷・大森の海岸沿いに大工場が進出し生産額は年々四割がたの増加を示した。

太平洋戦争の始まる昭和一六年には、五一四八の工場があり、生産額は九億三八三五万三一四二円と急増している。

しかし、昭和二〇年の空襲で、この地帯はほとんど壊滅的大被害をうけ、しばらく廃墟と化していたが、戦後、昭和二六年頃から、平和産業に生まれかわって復活した。

現在は、機械・電気・金属工業を中心として、都内で一、二をきそう工業区となったが、それだけに、公害問題や敷地問題で、切実か難題をかかえ、飽和状態を呈していることも、事実といえよう。

4 大田の教育

寺子屋

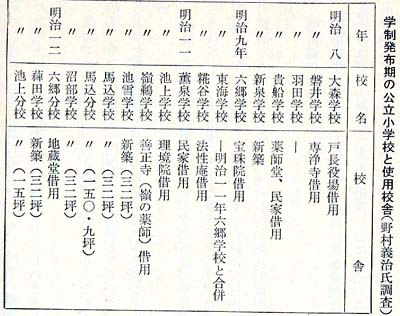

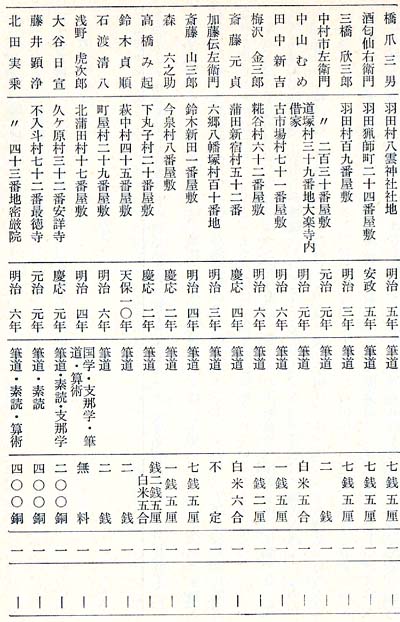

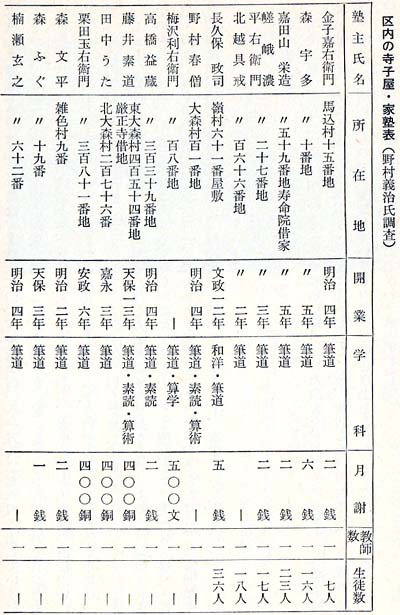

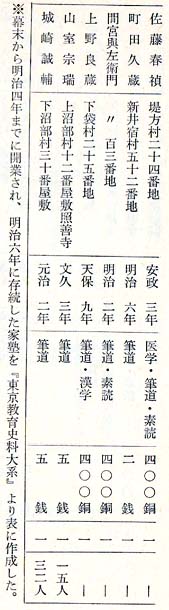

明治五年(一八七二)に、従来、寺子屋や私塾に頼っていた教育を、根本的に改革する公的学制を発布するにあたって、政府は私学・家塾に免許制をしく旨、布告した。

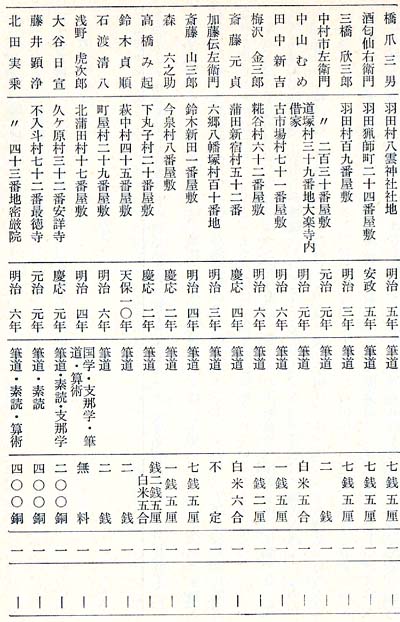

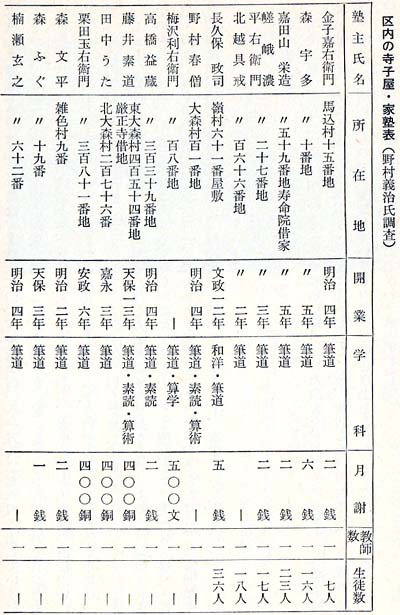

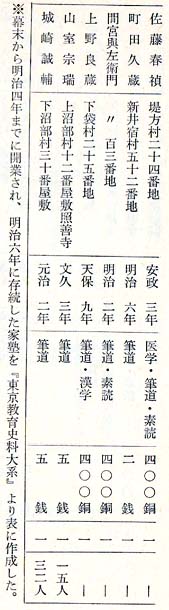

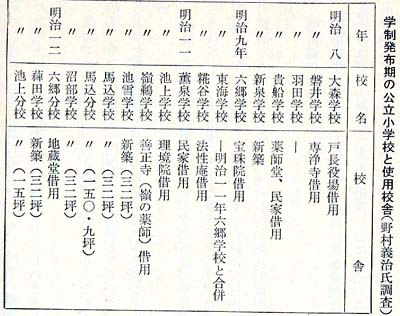

同六年に、当時の私学・家塾とよばれるもので、開業しているものすべてに届け出をさせたが、これによると、大田区内には三九の寺子屋や家塾があったことがわかる(下表参照)。

|

|

このうち、もっとも古いものは、嶺村の長久保政司が、文政一二年(一八二九)に開いた家塾である。

以後、三〇年間に六つの塾が開かれたが、元治元年(一八六四)から、学制が公布され開業届けが出された明治六年(一八七三)までの間に、集中的に開塾されていることが目立つ。

また、沼部学校の開設のもとになった守神蜜定・箕田一の両家塾や、嶺鵜(みねう)学校の先駆となった長久保彦太郎の家塾、羽田の自性院にあった寺子屋などは、この開業届けに報告されていないから、おそらく届け時には廃業していたらしく、このような例は、ほかにも多くあったであろう。

この届けで、学科の内容をみると、習字を専門とするところがほとんどで、素読や算術を教えた家塾は、わずか十余にすぎない。

馬込村の嘉田山(かたやま)栄造の開業届けには、習字は姓名の頭文字・近隣の村名・国名・往来物といわれる手紙文・教科書として古語教・童子教・今川古状揃などが用いられていたことがわかる。

また、同塾の塾則に、生徒間の和親・礼儀・口喧嘩や高声談話の厳禁・往復時の姿勢など、簡潔できびしいきまりが、三則として設けられており、注目される。

教師である師匠(ししょう)は、ほとんどが百姓であったが、僧侶や武士・医者もいた。

医師である佐藤春禎は、池上の養源寺の門前付近で開塾したというが、習字や素読のほかに、地理や理科に該当するような教科も教え、さらに進んで医学も講じたというから、相当程度の高い家塾であったらしい。

家塾・寺子屋の分布をみると、東海道筋に開設されたものが多く、これは、やはり区内における人口集中や、先進性の問題と関係があろう。

なお、師匠の恩を顕彰するために、寺子屋の筆子(ふでこ、生徒)たちが、醵金(きょきん)して建てた筆子の碑は、区内では下丸子蓮光院の豊岡和潮の碑・大森厳正寺の雲浦挙人の碑・大森大林寺の長谷川弥次右衛門の碑・池上本門寺の佐藤春禎の碑の四基が知られる。

明治期の学校

明治五年(一八七二)八月に、政府は新教育制度の学制を発布した。

全国を八大学区に分け、関東地方は第一大学区、東京の南部一帯は、そのうち第二中学区となり、一中学区には二一○校の小学校を設ける計画であった。

しかし、当時の国力や教育情勢から、その実現はほとんど無理な注文で、公立小学校の新設と、旧来の家塾の保護育成の二方針でこれに処している。

区内で最初に公立小学校が設立されたのは、明治八年(一八七五)である。

その設立状況は、右表のとおりであるが、このうち、大森学校は同年三月に、貴船学校と寄木学校に分かれた。

この大森学校の設立については、荏原郡長林交周の説得で、大森村旧戸長の須山豊机と、世話人伊東右衛門が奔走し、戸長役場の建物を借りて開放したもので、教員には、それまで家塾を営んでいた教師が、授業生雇という形で免許状をもたないまま公立小学校の教員となり、のちに、試験をうけて正式の教員になっている。 |

|

|

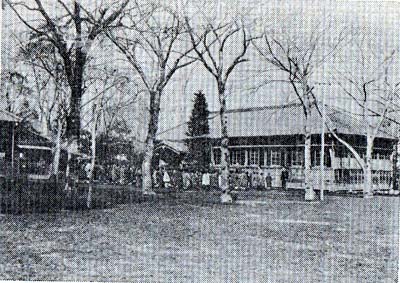

明治40年ころの久が原小学校

|

|

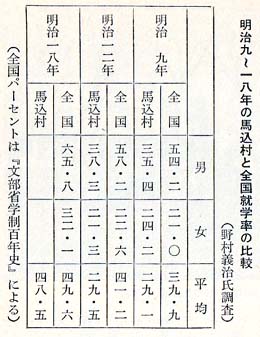

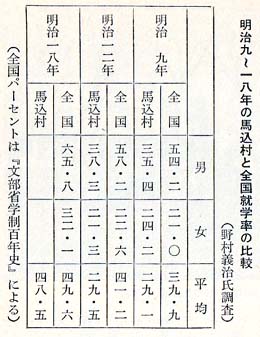

翌九年に開設された糀谷学校も同じケースであり、公立学校創設期の教員の採用に関する問題点を示すものであろう。 当時の生徒の就学状況については、区全体の資料を求めることができず残念であるが、たまたま馬込村の文書(「加藤家文書」)が残っており一例として右表に示しておこう。

公立学校の設立と共に、就学率を高めることが大きな課題となっていたが、右表のとおり、就学適齢児の就学率は、全国的にみても明治前半期では、まだ五〇パーセントにも達しない状況であった。

馬込村の場合、公立学校が設立されたのが明治一一年(一八七八)であるから、明治九年の統計は、家塾ないし私立小学の就学率で、 |

|

|

就学者三二人、不就学者七八人の状況である。

しかし、公立の馬込学校が設立された明治一二年の統計でも、就学率はほとんど変化せず、学齢児三六三人のうち就学者一〇七人、不就学者二五六人という有様で全国の就学率よりはるかに低かったことも注目される。

やや全国平均の就学率に近くなったのは、明治一八年(一八八五)に至ってからで、この頃の学齢児は三六一人、うち就学児一七二人となった。

従って、統計では当地域の教育的関心における後進性が指摘されよう。 |

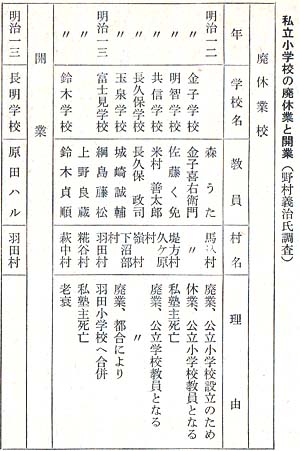

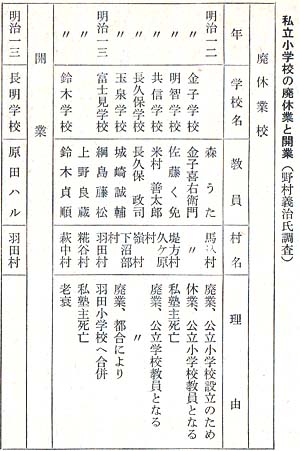

私立小学校は、従来から家塾として存在したものが、学制発布後も認められ、あるいは公立校不足のため、新設されたりして、文部省もこれらの私立校に、学制による小学教育を分担させようとしたため、存続したものである。

この結果、私立小学がしだいに多くなり乱立的傾向を示した。

そのため公立校が充実してくると、文部省は、明治一〇年(一八七七)に、「家塾処分概則」によって、開業中の教師に試験と講習を受けさせたため、拘束性が強くなり、私立校はしだいに減少の傾向を示してくる。

区内の私立校の推移を別表で示したが、そのほとんどが、明治前期に公立学校と合併したり、廃校となっていることに注目したい。

しかも、教科内容がほとんど家塾時代と同じで、読み書きを主とするものであったというから、新教育方針にそぐわず、当然の結果を招いたといえよう。

明治一三年には、この変則的な私立小学校の質的向上のため、東京府の指導で、各地に私立小学校の組合が結成され、荏原郡私立小学校組合には二一校が参加していた。

明治一九年(一八八六)に、小学校令が公布され、尋常(じんじょう)・高等の二階級に分けられ、修業年限もそれぞれ四年間、計八年で修了の形となると、尋常科は義務教育となり、以後は、他区とほぼ同様の推移で、小学校教育は充実をみせてくる。

学校経営の費用は、町村でまかなう方針が明確になったので、町村は財政的に相当圧迫された。

大森村の場合は、特殊な学校維持法をとっており、地区の主産業である海苔採取場二万坪を、学校場として認可を受け、その利益を貴船・寄木両小学校の経費にあてた。

これは、地元の人々の協力を相当要したであろうが、町村財政維持上の苦肉の策であったともいえよう。

明治四〇年(一九〇七)に、小学校令が改正され、尋常科六年・高等科二年となり、義務教育の年限が延長され、小学校はようやく本格的な充実をみせてきた。

この期に至り、学力も設備も公立校より劣った代用の私立校は、すべて廃止されることになった。

大正期・昭和期の教育

この期の小学校のあり方は、ほとんど他区と異同がない。

ただ、特殊な例として、大正五年に大森村立尋常夜学校が開設されたことが挙げられよう。

当時、大森付近は半農半漁村で、海苔採取期には、子供の手も必要とするくらい労力を要した。

そのため、貴船小学校は長期欠席が多く、寄木小学校も同様であったらしい。

そこで両校の不就学児を対象に児童数三〇〇名の夜学校を新設したものでいかに不就学児が多かったか推定できる。

なお、同じ条件にあった羽田にも、同年に夜学校が開設され、大正九年には。三学級で児童数八九名であったという。この夜学校は昭和一四年までつづいた。

もう一つ大森地区で注目される小学教育に、朝学(ちょうがく)がある。

大正五年に、貴船小学校の横溝良三校長が、長期欠席・不就学児の家庭を学務委具と共に歴訪し、不就学の事情がわかり、工夫をこらして実施した。

授業は、午前五時から七時三〇分までを四時限に分け、四時限が終ると児童はいったん帰宅する。

朝食、海苔干しの手伝い、家事を終え、午前九時に再び登校、同四〇分に五時限目を終えて下校した。

児童は帰宅後も海苔干し、取入れを手伝い、午後五時ごろ就寝、翌邨午前一時には起床して、登校前に家業を手伝ったという。

昭和初年になると、当区域は、関東大震災後の郊外発展の影響をうけて、かなり急速な都市化現象をみせ、人口増加が著しく、次々に分校が開設された。

しかしまだまだ田園風景の多い地区で新設された小学校も菜の花畑のまん中にあるという、のどかな有様がみられた。

児童の服装も、大正四年の池上小学校の写真をみると、男子四八名のうち七名だけが洋服、あとば和服という状態で、そろそろ洋服が進出し始めたことを思わせる。

昭和五年になると同校の男子で洋服三三名、和服一五名、女子は洋服三一名、和服一三名でその割合は逆転してくる。

この傾向は、区内の小学校ではほぼ一様の姿を示すが、高級住宅地や商店街が早く発展した大森駅付近の学校は、他地域と比べて、洋服化の傾向か早くみられたのは興味深い。

さらに、これを隣接の品川区の例と比較すると、品川区のほうが大田区よりも数年、洋服化が早かったことがわかり、都市化現象と洋服化傾向が並行的に進んだことを示している。

昭和六年の満洲事変ころから、学校教育も戦時色を帯び、ついで昭和一二年の支那事変によって、さらにこの頷向が強くなった。

昭和一六年の小学校令の改正で、小学校は国民学校と改称され、教育目的も「皇則ノ道ニ則リテ、初等普通教育ヲ施シ、国民ノ基礎的練成ヲ為ス」という、軍国調の教育となり、戦争の渦中へと巻きこまれていった。

昭和一九年になると、戦局はますます不利となり、本土は空襲の危機にみまわれた。

大森・蒲田の国民学校は最初静岡県と富山県に学童を集団疎開させることになり、熱海や修善寺の温泉旅館のほか、寺院などを借りて一学寮二、三〇人から一〇〇人前後まで分宿させた。

翌年には一~二年生の幼児も追加疎開させることになり、静岡県は海岸で危険ということで、大森区は岩手、蒲田区は秋田に移されたが、やがて敗戦を迎えることになる。

5 大田の交通 top

国有鉄道

明治五年(一八七二)一〇月一四日(旧暦の九月一二日)に、日本最初の陸(おか)蒸気(鉄道)が、新橋と横浜の間に開通し、本区内を北から南に縦断することになった。

しかし、これより以前、この年の六月(旧暦の五月七日)には、品川と横浜間が、仮にではあるが開通していた。

工事は二年余の年月を費やし、イギリスから外貨九三万ポンドを借受けて起工したもので、東海道筋に沿って、大森海岸を通過する計画であったが、住民の反対をうけ、やむをえず、当時人家の少ない山王の台地下を通ることになった。

この頃には、ただ区内を通過するだけで、駅は設けられなかったが、明治九年(一八七六)に大森駅ができ、その後二〇年余ののち、明治三五年(一九〇二)に蒲田駅が開設された。

大正三年(一九一四)一二月に東京駅が落成し、同時に、京浜間の線路を複々線として、電車の運転を始めたが、事故が続出し、成績不良ということで、一週間で中止した。 |

東海道線六郷付近を走る蒸気機関車(大正期)

|

その後、線路や架線はもちろん車両にも改良を加え、翌年五月から三両連結で本格的な運転を開始することになった。

当時は、鉄道院の管轄下にあったので、院線電年といわれたが、大正九年に鉄道院は省に昇格し、以来、なつかしい省線電車という言葉が使われるようになる。

もちろん、この電車は、いまも国電の主要路線となっている京浜東北線のことで、区内では大森・蒲田両駅に停車する。

このほか、区内を通過する国鉄線は、昭和四年(一九二九)に開通した貨物専用の品鶴線(品川~新鶴見間)と、東海道新幹線がある。

また、国鉄で京葉線とよばれる多摩川地下鉄道は、昭和四一年一〇月に開通した。

貨物輸送専用(その後、電車用となったりんかい線)の鉄道で、千葉県木更津市と川崎市を結び、川崎市塩浜で地下にはいり、多摩川・海老取川・空港の地下一一メートルのところを通り、平和島の埋立地で地上に出る。

私鉄

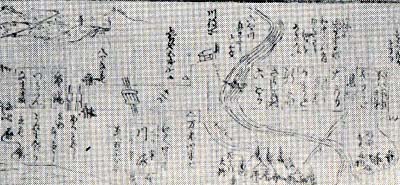

明治30年代の旧六郷橋と京浜電気鉄道 |

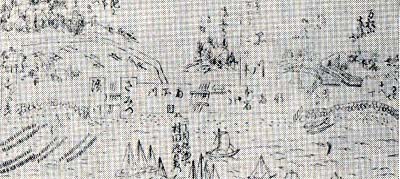

旧東海道と京浜電気鉄道(大正初期の京浜蒲田駅付近) |

①京浜急行電鉄(京急)

東海道には、慶応三年(一八六七)から、外国人の経営する乗合馬車が、横浜の吉田橋のたもとの馬車道から東京の日本橋まで走っていた。

これが明治になってからは、日本人の経営となり、二頭だて六人乗りの馬車で、片道四時間を要したという。

これとは別に、六郷や大森から品川までの馬車もあったが、京浜電鉄が開通すると、姿を消していった。

京浜急行電鉄は、関東でもっとも古い歴史をもつ私鉄で、明治三二年(一八九九)に、川崎から川崎大師まで、参詣客を運ぶため二キロメートルの間を運転したのが始まりである。

本区内を走るようになったのは、明治三四年二月のことで、はじめは六郷橋~大森海岸間が、さらに国鉄の大森駅と結び、翌年九月からは、六郷橋~川崎間、同三七年五月には、大森海岸~品川八ッ山間が順次増設された。

なお、大森海岸と大森駅間は、昭和一二年まで支線として存続した。

この線は、いま京浜湘南線とよばれる同電鉄の主要路線で、品川から三浦海岸や三崎にまで延長され、広く利用されている。

区内には大森海岸・平和島・大森町・梅屋敷・京浜蒲田・雑色・六郷土手の七駅がある。

戦前には平和島~大森町間に八幡駅、京浜蒲田~雑色(ぞうしき)間に出村駅があり大森町駅は山谷駅とよばれていた。

また、最近まで平和島駅も学校裏というユニークな駅名で親しまれていたことも付記しておこう。

空港線は、京浜蒲田から羽田空港に至る支線で、もとは穴守線とよばれ、京浜蒲田駅から南東に糀谷・大鳥居・稲荷橋の各駅を経て、穴守に達する三・八キロメートルの線であった。

明治三五年(一九〇二)六月に、稲荷橋まで、ついで、大正一二年(一九二三)三月に、穴守まで全線が開通した。

当時は駅舎もない駅もあり、利用者も穴守稲荷神社の参詣客を除いては、わずかの数であった。

その後、羽田に飛行揚ができ、京浜工業地帯の一画として糀谷・羽田・蒲田地区が発展してくると、しだいに乗降客を増し、重要な路線となった。

終戦時に、米軍により、羽田空港内にあった穴守神社などの所在地(鈴木新田一帯)が接収されたため、穴守駅は閉鎖となり、穴守稲荷駅が終点となった。

(注=今はその後の羽田空港線の延伸で、この先に天空橋(モノレール乗換駅)、国際空港駅、国内空港駅の三地下駅ができている)

②東京急行電鉄(東急)

池上線

大正六年(一九一七)六月に、池上電気鉄道株式会社が設立され、同一一年一〇月に、国鉄蒲田駅と池上間の一・九キロメートルを、単線運転で営業開始した。

計画では、国鉄の大森駅から池上を経て目黒に至る予定であったが、大森駅付近がすでに市街化し、民家の移転が困難であったため、まだ水田地帯であった国鉄蒲田駅の西側を起点としたものである。

目的は、池上本門寺参拝客の便宜をはがるためで、とくにお会(え)式の参詣客の乗降に主力がそそがれた。

その後、郊外地区である当区の丘陵部が、しだいに田園都市として注目されると共に、路線も延長されることになる。

同一二年には、池上~雪谷間、昭和二年(一九二七)には雪谷~大崎広小路間が開通、この年、全線を単線から複線に改良した。

さらに同三年には、国電五反田駅に乗入れ、これで全線開通となった。

また、隣接して敷設された目蒲電鉄に対抗して、この年に、田園調布付近の乗客を吸収する目的で、雪谷駅から東玉川の諏訪分を経て、新奥沢駅まで一・六キロメートルの支線を設けたが、昭和九年に、目蒲電鉄に吸収合併されたので、同一〇年に、この線は廃止された。現在は東京急行電鉄の経営である。

区内には、蒲田・蓮沼・池上・千鳥町・久が原・御嶽山(おんたけさん)・雪谷大塚・石川台・洗足池・長原の各駅がある。

目蒲線と合併後の昭和一一年に、従来支線の起点であった雪谷駅と調布大塚の二駅を合せて一駅とし、雪谷大塚駅と改名した。

またこの時、はじめ光明寺駅と名づけ、慶応大学のグランドができた昭和初期には慶大グランド前駅とよんだのを、千鳥町駅に、はじめ末広駅、ついで東調布駅と称したのを、久(く)ヶ原駅と改称している。

目蒲線

田園都市の理想的な郊外住宅地として、大正七年に渋沢栄一の主唱で田園調布一帯が田園都市株式会社の手で開発分譲され、高級住宅街として脚光を浴びた。

この住宅地と国電を結ぶ交通の便をはかるため、同社の姉妹会社として生まれたのが、目黒蒲田電鉄株式会社である。

当時関西私鉄の雄、阪急を経営していた小林一三推薦で、五島慶太が当社の専務となり、後年の大東急の基盤づくりがこの時始まったといえよう。

大正一一年に、会社が創立され、同時に工事にかかり、翌一二年三月に目黒~多摩川間が、同一一月に多摩川~蒲田間が開通、全線複線で営業を開始した。

現在は、東京急行電鉄の経営である。

区内の駅は、大岡山・田園調布・多摩川園前・沼部・鵜(う)の木・下(しも)丸子・武蔵新田(にった)・矢口渡(やぐちのわたし)・蒲田の各駅であるが、多摩川園前駅で東横線と、大岡山駅で田園都市線と連絡する。

駅名の変更は、大正一五年に調布を田園調布に、武蔵丸子を沼部に、昭和五年には矢口を矢口渡に、同六年には旧来多摩川といい、のちに丸子多摩川と改称した駅名を多摩川園前に、それぞれ改めた。

また、旧来本門寺道と称していた駅は、昭和一一年に道塚と改称されたが、戦後廃止された。

東横線

本線は、渋谷から横浜桜木町に至る路線で、明治四三年(一九一〇)六月に、武蔵電気鉄道株式会社として設立されたが、経営不振であったため、大正期に五島慶太が経営に参加した。

大正一五年に多摩川~神奈川間、昭和二年に多摩川~渋谷間が開通、翌三年に横浜駅、同七年に桜木町駅に乗入れ、全線開通となった。

現在は、東京急行電鉄株式会社の経営である。

区内にある駅は、田園調布・多摩川園前の二駅だけであるか、この両駅で目蒲線と連絡する。

田園都市線

日蒲電鉄の大井町線として発足した。昭和二年に大井町~大岡山間、同三年に九品仏~二子玉川間、同四年に大岡山~九品仏間が開通、同一八年には二子玉川から溝の口駅、同四一年には溝の口~長津田間を新設して、線名を田園都市線と改めた。

現在は、東京急行電鉄株式会社の経営である。区内には、北千束と大岡山の二駅だけであるが、大岡山駅で目蒲線と連絡する。

北千束駅は、初め池月といったが、昭和五年に洗足公園と改め、さらに、同一一年から現在の駅名となった。

③東京モノレール

東京モノレールは、昭和三九年九月に、東京オリンピックのための準備と、東京国際空港から都心に向かう乗客の増大に対応して、新設された。

本区の海岸埋立地上を通り、空港から国電の浜松町駅隣りに達する一三・一キロメートルの路線で、区内には平和島に流通センター駅、空港に羽田整備場駅と羽田駅がある。 東京モノレール株式会社(今はJR東の子会社)の経営。

④都営地下鉄

都営地下鉄一号線の押上(おしあげ)~西馬込間が、昭和五三年一一月に全線開通し、区内では、第二京浜国道に沿って敷設され、馬込駅と終点西馬込駅が新設され、交通至便となった。

最近では、利用者がきわめてふえ、両駅とも年間乗降客合計七〇〇万人をこえるほどである。

⑤バス

区内でバスが初めて営業を開始したのは、大正九年ごろで、関東大震災後の郊外発展に伴う人口増加、京浜工業地帯の整備などでしだいに路線もふえた。

目蒲電鉄は昭和二年頃から、バス部門にも進出、群小バス会社を順次吸収し、今日の東急バス路線の基礎をなした。

現在、区内には縦横にバス路線で布かれているが、いずれも国電の大森駅・蒲田駅がターミナル的存在となり、そこから私鉄の各駅を結ぶものである。

東急バス・京浜急行バス・都営バスが、車線のほとんどを占めている。

6 大田の道 top

|

|

|

東海道の図(『東海道中細見記』より) |

当区は、多摩川の河口部という要衝に位置しているため、古くから多くの要路が開かれたようである。

古代から、多摩川沿いを川上にのぼる道々、現在、池上通りとよけれ、江戸期以前には旧東海道ともいわれた平間街道、東海道の元になったと思われる海岸沿いの道なども、古くから開かれていたと推定され、馬込の道なども、中世かそれ以前から使われたものと考えられる。

鎌倉街道といわれる古道は、中世において江戸と鎌倉を結ぶ主要路であった。

区内では、田園調布地区の、もと下沼部村字根通りの上を、東から西に横断する道が鎌倉街道といわれるが、現在では、昔日の姿をとどめない小道になっている。

しかもこれらの古道の存在を知る資料が現在ではほとんど残されておらず、正碓な旧状を把捉できないのが残念である。

近世になると交通路が整備されてくる。まず注目されるのが、品川から鈴が森の海岸に至り、大森・蒲田新宿を経て六郷橋(六郷の渡し)に抜ける東海道と、荏原から洗足池畔を通り、雪谷を抜けて沼部の丸子の渡しで多摩川を渡り、相州にむかう中原街道であろう。

東海道は、いうまでもなく、江戸の表玄関であり、上り下りの往還の人々でにぎわったことはすでに周知の事実である。

また、中原街道は、相州平塚の中原から、江戸へ通ずる近道として、交通上大きな役割をもった。

この道は、古くは東山道(とうさんどう)に属したが、のちに東海道となり、相州街道・江戸道・東京道などともよばれた。

徳川家康も、駿府(すんぷ、静岡県)と江戸の往復に、好んで中原街道を使用したと伝えられる。

江戸の発展に伴って、参覲交代の大名行列の道路としても利用され、将軍の鷹狩りの通路としても重視された。

さらに、江戸の需要をまかなう秦野(はたの)の煙草や、大山(おおやま)の薪炭(しんたん)、そのほか、沿道の物資の搬入路でもあった。

しかし、この道は起伏が多く、距離的には近かったが、やはり東海道の裏道という観はまぬがれない。

このほか、古街道と思われる池上道は、大井から山王の丘陵下を通り、池上本門寺門前から矢口の渡しを通って平間(ひらま)に抜ける道で、本門寺の参詣道としても、また、新田(にった)神社や古川薬師など、この地区を順遊する要路でもあった。

新井宿山が、兎や鹿など小勁物のお狩場として有名であったから、将軍や要人がたびたびこの道を利用したにちがいないし、途中、八景坂上の眺望や鎧(よろい)掛松という老松(おいまつ)などもあり、散策路としても多くの人々が利用したであろう。

東海道のあいの宿である大森村に入るところに内川橋があり、ここから羽田の大師の渡しに抜ける羽田道があった。

この道は、江戸から川崎大師平間寺に参詣する近道でもあり、羽田の玉川弁天などを廻遊して、大師河原村・川崎宿・六郷の渡しから、古川薬師・新田神社・池上本門寺へ抜けるコースにもなっていた。

また、羽田の猟師町や、大森・糀谷の浦方(うらかた)でとれる魚介類・海藻類を、江戸に運びこむ要路として栄えた。 |

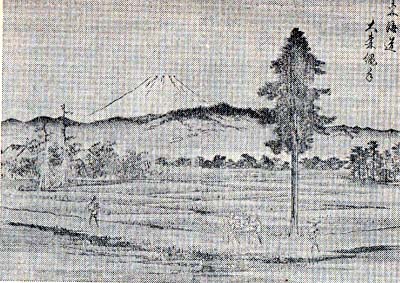

広重描く大森繩手の図

|

内川橋から分岐した羽田道の入口は、別に駿河屋通りといわれ、江戸期から小規模な商店街を形成していた。

歌舞伎「浮世柄比翼(ひよく)稲妻」の鈴が森刑場の場で、白井権八が持つ提灯にかかれた旅籠“するがや”は、この道筋にあった。

第一京浜国道

江戸期からの東海道では、幅員が四間幅(七・三メートル)しかなく、明治期になると交通量も増え、馬車などが頻繁(ひんぱん)に通行するようになって、至極不便になった。

大正期になると、近代化と共に京浜間の発展が著しく、日本の主要道路でもあり、どうしても改修する必要にせまられた。

大正七年から五ヵ年の計画で、新国道が建設されることとなり、鈴が森から六郷の間は、一部を除いて旧道を拡幅してこれにあてた。

ただ、大森の美原(みはら)通りだけは、当時、この地区でもっとも繁華な商店街であったため、人家の移転や営業上の問題もあり、西側の田地を通すことになった。

六郷橋のたもとも、曲折の関係で、やはり西側に道路を新設したため、旧東海道の一部のみが現在まで残された。

京浜電鉄は、それまで大森から六郷の間を、旧東海道の中に敷設されていた軌道を走っていたが、この時、全線専用軌道が新国道の西側に設けられ、複線となり、ほぼ現状のように改修された。

新国道の総工費は、一二九三万円、道幅二二メートル。車道と歩道が区分され、全面コンクリートで舗装された新式の道路となり、当時の人々の目をおどろかせた。今は国道一五号線とよばれている。

第二京浜国道

東京の入口である第一京浜国道の交通量を緩和し、あわせて輸送の便をはかるため、この道路は、全く特設という形で昭和一一年に起工された。

当初は六ヵ年計画で、工費一三〇〇万円の予定であったが、日華事変の関係で工事がのび、ついで太平洋戦争に突入するというアクシデントが重なり、未完成のまま終戦となった。

戦後、工事が再開され、昭和二四年に多摩川大橋が完成、全路線の舗装は同三三年までかかった。

道幅は二五メートル、私鉄の架線や交差する道路とは立体交差しており、これは日本最初の試みでもあった。

今は国道一号線となり、日本最重要の幹線道路で、馬込から池上を経て、矢口から川崎に抜け、区内を北から南に縦断する。

中原街道

やはり京浜間を結ぶ重要な路線で古くからの道であることはすでに述べた。

とくに千束から石川・田園調布にかけては坂が多く、交通の大きな妨げになっていた。

大正期になり、東京府会議員森田節らの努力によって、この起伏を平坦にする改修に着手、同一二年に完成し、その記念碑が、洗足池畔の道路際に建てられている。

昭和一〇年五月には丸子橋が完成、順次道幅もひろげられた。

なお、この橋から田園調布郵便局の交差点までは、この時新設された道路で、その南側にあり桜坂から日蒲線沼部駅に抜ける道が旧道である。

このほか、区内の主要道路として、昭和九年に完成した産業道路(国道一三一号線)をはじめ、環状七号線・環状八号線・多摩堤通り・池上通り・旧堤通り・ガス橋通りなどがあり首都高速道路も区内に二箇所のインターチェンジをもっている。 |

中原街道改修記念碑(南千束2丁目)

|

7 民間信仰 top

庚申(こうしん)信仰

庚申信仰は、中国の道教(どうきょう)の思想にもとづく守庚申(しゅこうしん)の習俗で、日本では、すでに平安時代に宮廷行事として行なわれている。

人間の体内には三尸(さんし)の虫がいて、この虫は庚申の日の夜、人が寝ているとき、天に昇り、天帝にその人の罪科を告げる。

天帝は、その罪科を聞いて、その人の寿命を左右できる。

三尸の虫は、その人が死ねば自由になれるので、早く死ぬことを願っている。

だから、もし庚申の日に寝ないでいれば、三尸の虫は昇天の機会を失うという思想で、これを守庚申という。

江戸期になると、この守庚申にことよせて、庚申の日の一夜を寝ないで、酒食談笑して過ごす風習が一般化した。

一種の民間信仰でありながら、実は娯楽化し、信仰にことよせた村落の集会が、庚申待という形で行なわれるようになった。

これが、仏教や神道とも結びつき、さらに「見ざる聞かざる言わざるの」三猿思想をも混淆(こんこう)して、日本全国に広がっていった。

人々は、村や字(あざ)を単位として講中(こうちゅう)をつくり、六〇日に一度回ってくる庚申の日は、夕方から当番にあたった宿の家に集まり、床の間の仏間に、青面金剛の絵像をかけ、礼拝し供物(くもつ)をそなえ、四方山(よもやま)話に夜を明かしたのである。

それは一種の集会であり、村のもろもろの相談ごともこの夜に行なわれた。

彼らは、庚申の年とか、一年に七回、庚申の日がある七庚申の年、あるいは、講中で記念すべきことがある年、村で必要な道標や石橋・道普請などが成就した時などに、講員の現世と来世の二世の安楽を祈願して、庚申供養塔を造立(ぞうりゅう)し、村々の辻などに建てた。 |

区内で一番古い庚申塔

(円園調布南、密蔵院)

|

それは自己の信仰の姿と信仰心の発露によるものとも思えるが、集会の正当性を主張した一種の標識とも考えられる。

区内の庚申塔は、いま知られているだけで九八基ある。塔の分布をみると、馬込・雪谷・上池上・久が原・嶺・鵜の木など台地部に多いが、平地部は戦災などで散逸したものと考えられ、おそらく区内全域に分布していたと推定してよかろう。

また、馬込の一部や、下丸子・嶺などでは、土地の古い人々がいまも庚申待を続けており、注目される。

区内の庚申塔には、神道の影響をうけた猿田彦命(さるたひこのみこと)などを刻んだものは全くなく、すべてが仏教系のものばかりである。

一番古い塔は、寛文元年(一六六一)の密蔵院(田園調布南)にあるもので、これには地蔵菩薩の立像が刻まれている。

同二年の大森密厳院の塔は、阿弥陀如来(あみだにょらい)坐像、同三年の、やはり密蔵院の塔は、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)立像というように、仏像を刻したものが多いが、延宝期(一六七三~八一)頃から、急に青面金剛立像が多くなる。

庚申塔には、いろいろの仏像が彫られている。

区内の例をみても、地蔵・阿弥陀・観音・釈迦・青面金剛などのほか、まれには、一猿や三猿二鶏を彫ったものもある。

また、文字だけを刻した文字塔には、帝釈天王・青面金剛・庚申・南無妙法蓮華経など多様化がみられる。

しかし、圧倒的に多いのは青面金剛立像を刻したもので、これは東京はもちろん、南関東一帯におよぶ一般的傾向といわれる。

区内の庚申塔の、仏教宗派別の分布を調べると、圧倒的に多いのが真言宗系で、区内一六ヵ寺に庚申塔があり、浄土宗や日蓮宗・曹洞宗では、わずかに二ヵ寺しかない。しかし、数の上では、日蓮宗系の庚申塔が一五基知られており、これは当区の特色でもある。

池上には、日蓮宗の大本山本門寺があり、その周辺地区の池上・上池上・久が原・雪谷地域には、日蓮宗の寺院と檀徒が多い。

従って、この地域の庚申講は、題目講と構成員を兼ねており、宗派的色彩が濃厚である。

念仏講

念仏講は南無阿弥陀仏(なみあみだぶつ)の六字名号(みょうごう)を唱え、来世に極楽往生を願う人々の同信集団である。

江戸初期から、日本全国各地に広く組織され、区内でも、ほとんど全域にわたって分布している。

いつ頃から、この集団ができたのかは明確でないが、区内の念仏講の様相は、一七基の念仏供養塔が残されているので、それによっておおよそ推定できる。

一番古いものは、安方村・小林村の念仏講が造立した遍照院(多摩川一丁目・真言宗)にある承応三年(一六五四)九月のものである。

ついで、同年一〇月に、原村の念仏講が造立したもの(多摩川二丁目の墓地内)が知られ、下丸子の蓮光院(真言宗)には、承応四年の二基の供養塔があり、以下、天翔三年(一六八三)に至る一七世紀のものが圧倒的に多い。

従って、この期にほぼその基盤が確立したと考えてよかろう。

区内の講集団の分布をみると、

①多摩川流域の真言宗高畑宝幢院(ほうどういん、西六郷)とその末寺であった真言宗寺院の檀徒の分布地域、

②馬込・新井宿など、有洞宗馬込万福寺(南馬込)の檀徒の分布地域、

③大森を中心とする真言宗密乗院(大森中)・同密厳院(大森北)の檀徒の分布地域の三つに大別できる。

なお浄土宗光明寺(鵜の木)や延命寺(矢口)の檀徒が分布する地域は、多摩川流域に混在し、真言宗長座寺(南馬込)・円乗院(南馬込)などは馬込の万福寺の範囲と同一である。 |

念仏供養塔

(多摩川1丁目、遍照院)

|

また、浄土真宗最徳寺(大森北)・徳浄寺(大森東)・厳正寺(大森東)などの壇徒の分布地域も、大森地区にあるので、宗派的には真言宗系・曹洞宗系・浄土真宗系の三つの類型にわけられる。

同一宗派で、菩提寺を別にする者が、同一の講中に所属する例は随所でみられるが、多摩川流域地区などでは、真言宗系と浄土宗系の檀徒が同一講中に混在している。

この傾向は、馬込地区では真言宗と曹洞宗、大森地区では真言宗と浄土真宗という具合で、宗派観念をのりこえて、同行集団を形成している点、庶民生活における特異な民間信仰の姿として、注目されよう。

念仏講の行事形態は、一般に、念仏の唱和を数多く行なう百万遍念仏、一定の長い期日を決めて毎日集まって唱和する四八夜念仏、さらに、独特の節をつけて詠唱する六字詰念仏や、数箇の双盤をうちながら詠唱する双盤念仏など、鉦や太鼓を用いた芸術的なものすらある。

区内の講中のほとんどは、一般的な百万遍念仏を行なっているが、今泉・古市場・下丸子・蓮沼など、一部の念仏講では、音曲念仏である六字詰念仏を行なっており、矢口の延命寺では、毎年一一月二三から二四日に、夜を徹して双盤念仏会が行なわれるなど、注目すべき形態も残っている。

題目講

念仏講とならんで、区内に広く分布している講集団で、江戸期には、二五講中が区内に存在していた。

日蓮宗の大本山、池上本門寺がある関係で、本門寺を信仰的な中心として結成されたものが多い。

題目講では、南無妙法蓮華経を唱えることによって、我が身を、生きながらにして久遠のほとけに昇華させる信仰が主眼とされた。

ただ、それだけではなく、日蓮宗の各本山、たとえば身延山(みのぶさん)久遠寺(くおんじ)・小湊誕生寺・片瀬竜口寺(りゅうこうじ)などへ、団体参拝をする旅行集団の母体ともなっている。

とりわけ、本門寺のお会式(毎年一〇月一二日)には近在の講中として主力的な役割をはたし、万灯を先頭に、講員は団扇(うちわ)太鼓をたたき、題目を唱えて参詣した。

また、区内ばかりでなく、近郷の日蓮宗寺院が、本門寺と別の日に行なう宗祖報恩のお会式にも、万灯行列で参加し、その行動範囲は杉並・世田谷・目黒・品川・港の各区などにまで及んだ。

区内の題目講の分布をみると、本門寺を中心とする池上地区の池上・上池上・久が原・道々橋・雪谷・市倉・堤方・徳持などは、ほとんど村単位に組織されている同信集団で、講中の密集地域と言える。

蒲田地区も、蒲田新宿にかけてかなりの組織があり、六郷・羽田地区、大森地区、旧新井宿周辺は、念仏講と混在地域であるが、それだけに団結力は固い。 |

釈迦供養塔(北嶺町、本覚寺)

|

富士講

富士山の信仰団体で、室町時代の末に角行(かくぎょう)という行者が教義をとて、一派の信仰集団となった。

江戸期になり、享保(一七一六~三六)頃に、身禄(みろく)と光清(こうせい)の二人が、大いに布教し、とくに身禄は、富士山で三一日間の断食ののち入定(にゅうじょう=死)したことから大衆の尊信をうけ、江戸八百八講といわれるくらいに、多くの講中ができた。

講員は、先達という指導者に信仰面で導かれた。

講元や世話人を中心に、集会が行なわれ、積金をして、毎年、霊山富士に参詣登山したのである。

この講のあがめる主尊は、富土山そのもので、これを仙元大菩薩といい、その化身(けしん)を木花咲耶姫(このはなさくやひめ)とする、一種の山岳宗教で、修験道の山伏の影響を強くうけ、呪術的な祈祷を行なって病気を治したり、卜占に似た行為をしていた。

区内にも、江戸期には一二の講中があり、下沼部・鵜の木・矢口・六郷などの多摩川流域と、羽田・糀谷・大森などの海岸部、馬込・新井宿などに分布している。

その分布状況は、古川薬師安養寺(西六郷)にある記念碑に刻まれた、江戸とその周辺の講中名と講紋で、ほとんど知ることができる。

羽田神社にある人造富士は、羽田地区の富上講である木花元講の講員でその年富士山に登れなかった者や、女・子供のために、明治初年に築造されたという。実物と同じに、一合目から頂上まで登山道をつけ、頂上には浅間(せんげん)神社、五合目には小御獄石尊をまつり、これに登れば、実際に富士山に登ったのと同じ効験があるとする。 |

富士講記念碑

(西六郷2丁目、安養寺)

|

毎年七月一日の山開きには、ここに講員が集まり、先途に続いて登山のまねごとをして信仰の姿を表わし、現在も続けられている。

区内には羽田神社・六郷神社・大森の弁天社・浦森神社・三輪神社・浅間神社・新井宿の薬師堂・馬込などに富士講の碎が残っているが、ほとんど明治から大正のものが多く、その頃がもっとも盛大であったことを物語る。

御嶽(おんたけ)講

木曾の御嶽山を信仰する山岳信仰の団体で、富士講同様に、神仏混淆の色彩が強い一種の民間信仰である。

江戸時代の天明二年(一七八二)に、尾張(愛知県)の覚明行者がその基礎をつくり、寛政四年(一七九二)に、武蔵の普寛行者が、木曾御嶽山の王滝口を開いてから、この山に登りやすくなり、御嶽講も盛んになった。

その後、一心行者や、一山行者などが、同行講集団を各地に組織し、普及につとめたので、中部地方や関東地方を主として多くの講中が成立した。

嶺の御獄神社(北嶺町)は、一山行者が天保年間(一八三〇~四四)に開いた社である。

ここに、人造の御嶽山を築いて信者の便をはかったので、しだいに隆盛になったという。

しかも、木曾御嶽社の関東における第一分社となったので、この社の傘下には、関東一帯で五〇余の講中が属し、現在も、定期的な参拝団が当社に参詣している。

区内には嶺の御撰講をはじめ、大森・羽田・六郷・馬込などに講中があり毎年、先達を中心に木曾の御嶽山に登詣する。

このほか区内には大山講・六十六部廻国信仰・西国坂東秩父百番巡礼信仰・日待講・稲荷講・已待(みまち)講・地神講・榛名(はるな)講・三峰(みつみね)講・伊勢講など、雑多な民間信仰が同居していることをつけ加えておこう。

top

****************************************

|