|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@����݁i���@���j�@���R�Ɛ����@�������U���i���@���j�@�t�^

��c�敶�����U���i��j

|

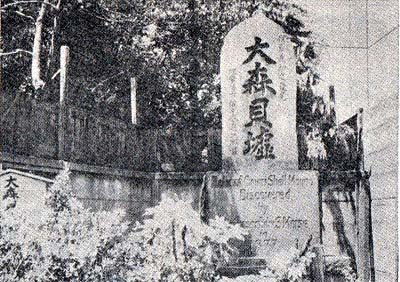

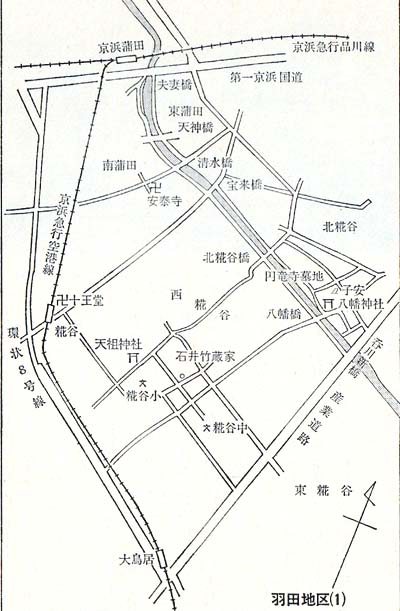

��X�L�ЋL�O��

���{�l�Êw���˂̒n�ł�����i�R��1���ځj

�@�@�@�@�@�@�@�@��@���V��n��@top

�@���d��X�w�����i�R�����j�O�̒r��ʂ��k�ɖ��Z�Z���[�g���A�d�d���Ђ̎�O�̖�����Ƒ�X�L�˂�����B

�@��X�L���i�R����`�O�j�́A�������Z�Z�N�O�ɂ����閾����Z�N�i�ꔪ�����j�ɁA�A�����J�̓����w�҂d�E�r�E���[�X�ɂ���Ĕ������ꂽ�ꕶ���y����o�y����L�˂ŁA���{�l�Êw���˂̒n�ł���B�@���[�X�́A���l���瓌���Ɍ������ԑ��ŁA�L�w�̘I�o�����A�������ɔ��@���s�Ȃ����B

�@�����A�鍑��w�i������w�j�ŋ��ڂ��Ƃ��Ă������[�X�́A�����N�ɔ��@�̐��ʂ��܂Ƃ߁A�w��X����i��������j�Õ��ҁx�����s�A����ɂ���āA���̊L�˂̂قڑS�e��m�邱�Ƃ��ł���B�@��Ղ��A����̎R���꒚�ڂ���A�i���̑��ɂ܂����鍑�d�̐��H�ۂɂ���A��ɁA����ɔ��@�L�O�肪���Ă�ꂽ�̂ŁA��������₷���B |

|

�@��c�摤�̂��̂́A���[�X�̂��ƂŔ��@�ɏ]���������X�ؒ����Y�璘���Ȋw�ғ�ꖼ�ɂ���āA���a�ܔN�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA���ʂɁu��X�L���i��������j�v�Ƒ发����Ă���B

�@�o�y�����╨�́A�ꕶ������̉��\���i������j�a���ɑ�������̂������A���̂ق��y��E�y�ŁE�Ε��i�����Ӂj�E���V�i���������j�E�ΎM�E���p��ȂǑ��l�ł���B

�@���݁A������w���w���̐l�ފw�����ɕۊǂ���Ă���A�ŋ߁A���̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B

�@�Ȃ��A��Ղ��̂��̂͏��a�O�Z�N�ɍ��̎j�ՂƂȂ��Ă���B

�@���d��X�w�����O�̒r��ʂ�̍⓹���A���i��Ƃ�сA�w�̒��O�ɂ���u��ɁA�Βi���l���i���ƁA�V�c�i�Ăj�_�Ђ�����B

�@�V�c�_�ЂƔ��i���i�R����|���|��j

�@���̕t�߂́A�Â�����]�ˋߍx�̌i���̒n�Ƃ��ėL���ł������B

�@�V�c�_�Ђɂ́A�������Y�`�Ƃ����B�����̂���ɁA�폟���F�肵���Ƃ����`��������A�����ɂ������V���́A���̎��ɋ`�Ƃ��Z���|�����Z�|���ł���Ƃ����B

�@�L�d�́A�w�G�{�]�˓y�Y�x�ɂ��̏���`���A���i��Z�����i�ꖼ�k���i��邬�̂܂j�j�Ƃ��āA�L�����ɏЉ���B

�@�����̌Öł������炵�����A���܂͌͂�āA���a�����܂ł��̍����������c���Ă����B

�@���ۈꔪ�N�i�ꎵ�O�O�j�Ɋ��s���ꂽ�w�]�{�����u�x�ɁA�u�k�̏��@�i����r��֍s���̎R�݂ɍ��i����j�A�����Α�Ȃ�ǂ����R�ɓ��v�ƋL�ڂ���Ă��邩��A�k���ƌĂꂽ���R���킩��B

�@�����ɂ��锪�i��̏��i�������������́A���ƁA���i���̉P�c�쎟�Y���̓@���ɂ��������̂ł��邪�A��ɁA�����ֈڂ��ꂽ�B |

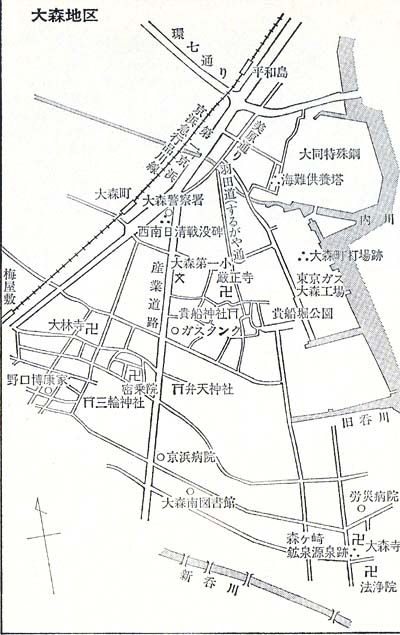

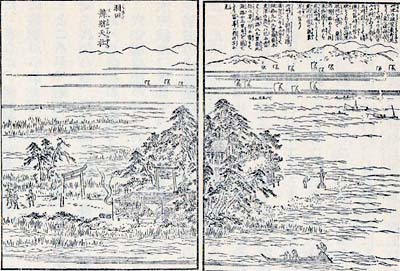

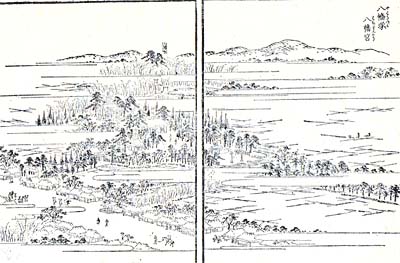

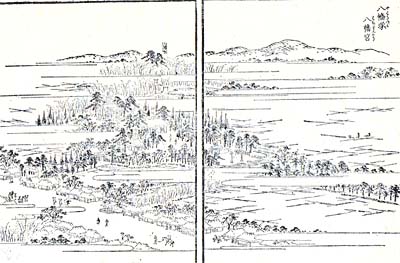

�L�d�`�����i��Z�����̐}

(�w�G�{�]�˓y�Y�x���)

|

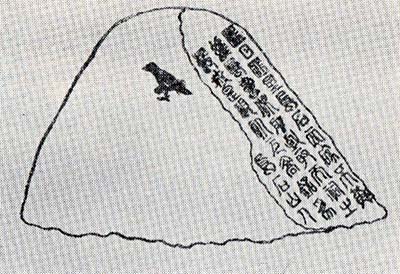

�@������E�܃��[�g���قǂ̎��R�̕\�ʂɁA�u���q�̂�薾�邵�̂��̌��@�i�R�v�A���ʂɂ́A���̔��i���̒��]����u�}����J�A�L�F�i���߂��j�����A��X���A�H�c�A���A�Z���[�ƁA���a�i�������j����A���Y�i���ł̂���j�H���A�r��ӏ��v�̔��i����������Ă���B

�@���̔�̌����҂ƍl������i�R�Ƃ́A�O���l�N�i�ꔪ�l���j�ɔ��܍Ŗv������䑺�̖���A���ܑ��ŁA�ނ͓m�i���i�Ƃ��������j�ƍ����������Ȕo�l�ł�����B

�@���i��������āA�r��ʂ���ɖ�܁Z�Z���[�g���s���ƁA�o�X��R���O���ڂɎ���B

�@�������E�ɐ܂��ƁA�E���ɖ�t��������B

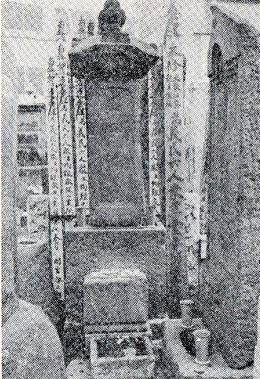

�@��t���Ɠ��_���ċ��E�L�O���i�R���O�|���|���j

�@��t���́A���͑S�������ȓ�����c���݂̂ƂȂ������A���Ƃ́A���̒n��̂������{�،����̕�ŁA���_���ƍ����������@�̗��h�Ȏ��@�ł������B

�@������O�N�i�ꔪ���Z�j�ɁA�،����̔�������Đ����������߁A�n���̖������ɍ�������A��t���Ƃ��̋L�O��E�V�ۊ��̕x�m�u�肾���������Ɏ�c���ꂽ�B

�@�L�O��͊����l�N�i��Z�Z�l�j�ɖ،����ܑ�ڂ̋`�i�������̌Î����ċ����A���F�����������L�O�Ɍ��Ă����̂ł���B

�@�蕶�ɂ��،����ܑ�܂ł̖��{�ɂ�����ƐсA��t�M�̎p�A�����̑�X��V��h���ӂ̒n���I�l���Ȃǂ��킩��B

�@�܂����{�̎x�z�̎��Ԃ�m��D�̎����Ƃ������悤�B

�@�،����̏���Î��́A����ƍN���]�˂ɓ��{�����Ƃ��ɁA���B���琏�s�����Ɛb�ŁA���{�̑�H�����ł��������B

�@�]�ˏ�C�z��������Ƌ{�̑��c�Ɍ��т�����A�V��h����~���m�s�n�Ƃ��ė^�����A��X���̒n��̂����B

�@�����̓��_�́A�g���̍��ŁA���̒n�Ɩ،����Ƃ̂Ȃ���͋����B

�@�蕶�͗ьÍ��i��Z�ꔪ�`���Z�j�̐�A��̍�����E�܃��[�g���قǁA�]�ˏ����̂��̎�̋L�O��͒������B

�@�r��ʂ�ɖ߂�A�E�i�r������j�Ɏl�Z�Z���[�g���قǍs���ƁA�E�����`���Z�l�O�����̑�Ŕ�������B

�@�������E�ɐ܂��Ɠ˂������肪�P�c���i�������A�R���O�|���|��Z�j�B

�@�V��h�`���Z�l�O

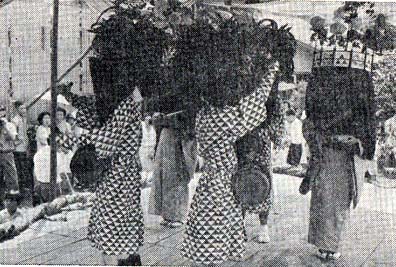

�@�P�c���ɂ́A�]�ˎ���ɔ_���^���I�ȉz�i�i�����j�������N�������`���Z�l�O�̕�ƁA���̉z�i�����̌o�߂�m��i��������Ƃ߂��A�����̍T���Ȃǂ�����B

�@��������s�̕������Ɏw�肳��Ă���A�M�d�ȑ��݂Ƃ����悤�B

�@���̎����̏ڍׂ́A���łɕʏ͂ŏڏq�����̂ŁA�����ł͏ȗ����邪�A�����x���̎���K��āA�����̎������ꌩ���邱�Ƃ��������߂��Ă������B

�@�r��ʂ�ɏo�āA��X�X�ǂ̍����̓��𓌂ɖ�Z�Z�Z���[�g���s���ƁA�S���ܒʂ�ɂԂ���B

�@��������ɐ܂�A�l�Z�Z���[�g���قǂŔ����ʂ�̌����_�ɂł�B

�@�������E�ɂ܂����Z�Z���[�g���A�E���ɂ����n���ŗL���Ȗ����@������B |

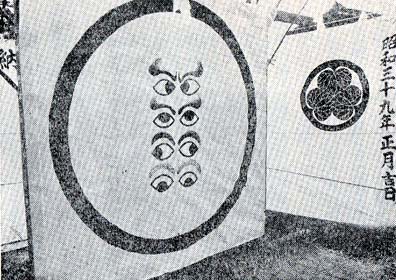

�V��h�`���Z�l�O�̕�

(�R��3���ځA�P�c��)

|

�@�����n���i��X�k�O�|�܁|�l�j

�@�����@�̋����ɂ���Α��n����F�����ŁA�����͈�Z��Z���`���[�g���B

�@�V�ē�N�i��Z����j�A���䂦�ɕ��̍߂ɖ���A�邪�X�̌Y��ʼn��Ԃ�̌Y�ɏ�����ꂽ���S�������̗�����{���邽�߂ɑ������ꂽ�B��ɁA

�@�@�����ŋ���N���N�l�����l��

�@�@�n����F�J��ҁ@�s���l���@�����@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@��m�s�@��@�h��

�@�@�@���B�L���S���ΐ쑺�@��S����

�@�@�@�O���u�� |

�ƍ�������Ă���B

�@����ɂ���āA�����̎O���N�̋��{�̂��߂ɁA�������Z��ł������ΐ�̔O���u�̘A�����A�邪�X�ɋ߂����̎���I��Ō����������Ƃ��킩��A���ڂ����B

�@�Ȃ��A�{���ɂ܂����n���Ƃ����`���Ȃǂ�����A�Α����p�Ƃ��Ă��D�i�Ƃ����悤�B

�@�����@���o�ĉE���i���j�ɖ�O�Z�Z���[�g���s���ƁA��ꋞ�l�����Ɏ���B

�@��������i�k�j�ɐ܂�A��Z�Z���[�g���قǂŁA�������ֈ��i���킢�j�_���i��X�k��|��Z�|���j������B

�@�w���쎮�x�̐_�����Ɂu�`���S����i���Ə��j�ֈ�_�Ёv�Ƃ���A�w�O����^�x�́A��ό��N�i���܋�j��Z�������̍��ɁA�u�������]�܈ʉ��ֈ�_�Ёv�ƋL����Ă���̂��{�ЂŁA�Ñォ��̗R�����鎮���Ђ��Ɠ`���B |

���S�����������{���邨���n��

�@�@�@(��X�k3���ځA�����@)

|

�@�Г`�ł͕q�B�V�c��N�����ɁA�͂��߂đ��c����A���a�V�c�̒�ϔN���i���܋�`�������j�ɁA���{�Z�\�]�B�ɂ����č����Ƃɔ����{�̑y�Ђ�I�Ƃ��A���Ђ����̑y�Ђɒ�߂��Ƃ����B

�@�i���N���i��܁Z�l�`���j�ɕ��ɜ��i�����j��A�V���N���i��O��`�l�j�ɍĂщЂŏĖS�����B

�@�V���ꔪ�N�i��܋�Z�j�ɁA����ƍN���֓������̍ۂɎQ�w���A���\��N�i��Z����j�ɂ́A���R�j�g�����Ђ{�̋F�菊�Ƃ��A���ۈ�Z�N�i�ꎵ��܁j�ɂ��A���㏫�R�g�@���Q�w�A�㊯�ɓޔ����q��ɖ����ĎГa�����C�������A�Ɠ`����B

�@�ֈ�̈��

�@�ֈ�_�ЎБO�̕�����ɂ���B

�@���Ƃ́A���������Ђ̋����ł��������A���H�g���̂��߁A���낤���Ă����Ɏ�c���ꂽ�B

�@�]�ˊ��ɂ͓��C�����s�������l�X�̊������₵�A����̖������������B

�@�w������n���l�x�́A�u���ËL�v�̐���]�ڂ��āA���ЂɋF�肷��҂��ϊ��i��������j�ł���A���̈�ː��͉����ƂȂ�A�������肢�ł���ΐ����ƂȂ�B

�@�a�҂ɑ���������������̂ŁA�Ƃ���ꂽ�A�Ƃ������`��`���Ă���B

�@�������A���Ђ̎Ж��͂��̈�˂̑��݂ɂ����̂ł���Ƃ������A���ۂ͂������łȂ��B |

�����ē��C�����s���������l�̂̂ǂ����邨�����ֈ�̈��

�@(��X�k2����)

|

�@���

�@�ֈ�_�Ђ̎Ж����ɓW������Ă���B�Г`�ɂ��ƁA���̗̐R���́A�_���i�����j�c�@���A���卑�L�Y�̍���ł݂��A���̌�A�}�O�̍����i�������j�{�ɔ[�߂�ꂽ���A��ɁA�L�O���F���i�����j�{�ɑJ�i���j����A�_���ɂ���ĉF���{�̐_�_���i���̂͂��j�ΐ�N���i�Ƃ�����j�Ɏ�����ꂽ�Ƃ����B

�@�Ƃ��낪�A�N���̑��L�l�i�Ƃ�ЂƁj���A����N�i������j�ɕ������̍��i�ɔC�����āA�C�n�ɉ���A������̂قƂ�ɏZ�B

�@�����āA���̐Ђɕ�[�����Ɠ`����B�̌`�͌{���̂悤�ŁA�傫����ڂقǁA�F�͐ԐF�A�łƗ�̋��̂悤�ȉ�������̂ŁA���ꂪ�邪�X�̒n���̌��ɂȂ����Ƃ��������A��͂�`���̈���łȂ��B

�@����l�N�i��Z�ܔ��j�ɁA�R��ō��i�����j���������w���V�I�s�x�ɁA���̍��A���̐�������ꂽ���Ƃ�`���Ă���B

�@���Ƃ���ƁA���݂̗�͓��ڂƂ������ƂɂȂ�B

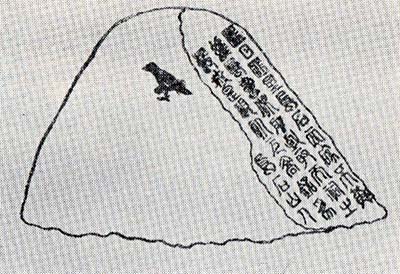

�@�G�i���炷�j��

�@�Ж����ɁA��Ƌ��ɓW������Ă���B

�@�R�^�̎��R�̏㕔�ɁA�G�̂悤�Ȗ͗l������̂ł������Â���ꂽ�炵���B

�@�]�˒����ɐ��������w�����u���x�ɂ��ƁA���̐́A���Ɩ��z�Ð싴�ӂɂ����āA����i���������j�ƌĂ�Ă������A�����G���i�������A���C�j���A�����̖��𐢂ɍL�߂悤�Ƃ��鍰�_�Ŕ����Ƃ�A���Ђɕ�[�����Ƃ����B

�@�̑��ʂɂ́A������s�̐�����݂��܂�A���k�����ĂĂ܂�ꂽ�B

�@�܂��A�����G�͂��̕�[�̗R�����ɍ��݁A�����Ɍ��Ă��̂ŁA���̌�A�]�˂̕��l���������Ђ�K��A�M�˂Ȃǂ������Ɍ��������B

�@���������̐Δ�Q�������ɂ���B |

�ֈ�_�Ђɂ��钹�̐}�i�w���C�������}��x���j

|

�@�@�@�@�@��@��X�n��@top

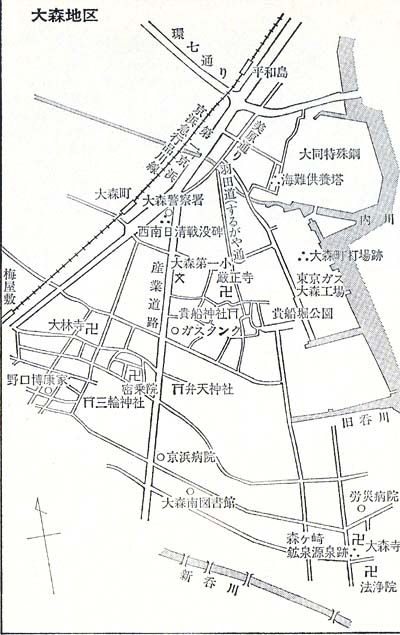

�@���l�}�s�d�S�̕��a���w�ʼn��Ԃ��A�����̑�ꋞ�l������n��A����ɐi�ނƁA�����C���̔����ʂ�ɂԂ���B

|

�@������E�ɐ܂�Ė��Z�Z���[�g���A�X�ǂ̊p�����ɂ܂���ƁA�˂������肪�哯����|�i�����{����|�j�A���̐���ɉ��������H�����ƁA�E����C��{���i��X����|�j������B

�@���̓��͓����p���Ő����������������܂�Α��̌ܗ��{���ŁA������N�i�ꔪ�܌܁j�ɍČ����ꂽ�B

�@������O��Z���`���[�g���ŁA����̂��̂̂����A���w�̋K�͂����B

�@��ɁA�{���Č��̎���i�����]�ˎs���͂������A�_�ސ�ɂ���ԋ���ƎҁE���m�E���l�Ȃǂ̖��A��O�Z�Z�������܂�Ă���A���ڂ����B

�@�����ʂ�ɖ߂�A�����i��j�ɖ�l�������[�g���s���ƁA��ꋞ�l�����ƎY�Ɠ��H����������_�ɂԂ���B�@���̎O�p�_�̊p�ɁA���Ƒ�X������ł������x�@���@������X������������A���̎�O�̋�n�ɁA�R���L���i����Ƃ��j�̏�������������E����������̋L�O��������B

�@��������A�Y�Ɠ��H���Z�Z���[�g���قǓ�ɍs���A���ɓ���ƁA���傤�Ǒ�X��ꏬ�w�Z�̓������������i���傤���A��X���O�`���|�j�ł���B

���~�����\�\�J��ł͂Ȃ����~�Ƃ����K���͂߂��炵��

(��X��3���ځA������)

|

|

�@�������̐��~����

�@�����ɌÂ�����`��鋽�y�|�\�ŁA�s�̖��`�������Ɏw�肳��Ă�����̎��q�����ł���B

�@���`�ɂ��ƁA���R�@�����������N�i��O���j�̝�鯂̎��A�����Ԓf�H���ĉJ��������Ƃ���A�����܂��������������B

�@�Ƃ��낪�A���O�N�ɂ́A�t�Ɍ܁Z���ɂ���Ւ��J�ɂȂ�܂��ꂽ�̂ŁA�@���́A�����O������A�~�J�̋F������A���l�ɐ��~�̎��q�������������Ƃ���A������܂��A�쌱���������Ƃ����B

�@���̓`�������ƂɂȂ��āA���l�ɂ�鐅�~�i�݂��ǂ߁j�̕������p������A���N᱗��~���i����ڂj�̎�����l���ɕ�[�����悤�ɂȂ����B

�@���q�����Ƃ��Ă��ٕ���������ȕ����ł���A�J��ł͂Ȃ��A���~�Ƃ����K���������Ƃ����ڂ����B

�@�Ȃ������ɂ́A���i���N�i�ꎵ����j�ɁA�i��̏Z�l�n�����s�i�܂������j�ɂ���Ē������ꂽ����������B

�@����������Y�Ɠ��H�ɖ߂�A�����i��j�ɖ�l�Z�Z���[�g���s���ƁA�����ɕٓV�_�Ђ�����B

�������E�ɂ͂���A�܂���l�Z�Z���[�g���قǂŁA�E���ɑ�ю��i������j������A������������ɒr�㓹�̓��W���ۑ�����Ă���B

�@��������~���~�w�ɔ������ꋞ�l������т́A���C���̂����̏h��X�h�̒��S�n�ŁA�]�ˊ��ɂ́A�������m�H�E���������̘a���U���E�~���~�E�~�т�����~���̔��X�E���Y�C�ے��Ђ��̒����Ȃǂ�����A�L���m��킽���Ă����B

�@�܂��A�C�ۍ̎�Ǝ҂��A�ߔN�܂ł��̕t�߂ŋƂ��c��ł����B

�@�r�㓹�̓��W�@��ю��i��X����|���|���j�̋����ɂ���B���ۈ�l�N�i�ꎵ���j�ɁA��X���̍b�q�i���̂��ˁj�u�̐l�X�����Ă����̂ŁA���ƁA���C������r��{�厛�Ɏ����X���h�̕���H�̊p�ɂ������B

�@�����C���̓��ɂ��������W�̈⑶��͂���߂ď��Ȃ��A�������A������E�Z���[�g���Ƃ�����^�̂��̂ŁA��ʎ����Ƃ��Ă��M�d�ł���B

�@�Ȃ��A���̕t�߂ɂ͑�X�C�ۂ̍]�ˊ��ɂ�������Ԃ�m�鍪�{�j���ŁA�s�̕������Ɏw�肳��Ă��鐳���ܔN�i�ꎵ��܁j����V�ۊ��Ɏ���A�C�ۏꕴ���W�̕�����`�����������N���i��X���O�|���j��A�O�����_�Ђ���o�y���������̒������ۊǂ��閧��@�i��X����|�ꎵ�|�܁j�Ȃǂ�����B

�@�ٓV�_�Ђ܂Ŗ߂�A�X����s�̃o�X�𗘗p���ĐX���艺�ԁB

�@�o�X��̓쑤��т����Ƃ̐X����z���̊��y�X�ŁA�E���ɂ݂��鎛�@���X����z��̌���n�ł�����A�z���̂����X���ł���B |

�����C���̓��ɂ������r�㓹�̓��W

(��X��2���ځA��ю�)

|

�������珺�a�ɂ����Ĕɉh����

�X����z��̔�i��X��5���ځj

|

�@�X����z��ƍz����i��X��܁|��t�߁j

�@�����N�i�ꔪ��l�j�̝�鯂̎��A�n���̔_������T�p�Ɩ������i��X���j�̎�����ɗ��p���邽�߁A�@������˂��@�����Ƃ���A���R�z�N���o�����B

�@��N��ɁA����Ŗ����{�����s�Ȃ���悤�ɂȂ�A���O�Z�N�ɂ́A�ŏ��̍z�قł�����V�ق��J�ƁA���N��ɂ́A���y�X���`������قǂɔ��W���Ƃ����B

�@�����ߍx�ۗ̕{�E���y�����˂��s�y�n�Ƃ��āA�������ɍL���m��킽��A�H�열�V��E�c�R�ԑ܁E���c����E�䗘�F�Ȃǂ̖��m���K��A���a�����ɂ͑傢�ɔɉh�����B

�@�������A����E�����}���A���ق◿�����R���H��̗��Ȃǂɓ]�p�����悤�ɂȂ��Đ������A�����̎p�������Ă������B

�@�������������A���݂͐̓��̖ʉe��S���c���Ȃ��B

�@�Ȃ��A�����O�l�N�ɒ��N�̐l���߈�̏����������z���́A���܂���X���̋����Ɏc����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�O�@�H�c�n��@top

�@���l�}�s�̋��l����w���ԁB

�@��l�����ɏo�āA�����i������i����j�ɖ߂�ƁA�V�ې�ɂ�����v�w�i�݂傤�Ɓj��������B

�@����n��A���ۂ���E��ɉ�����������Z�Z�Z���[�g���s���ƁA�k��J�����߂����Ƃ���ɁA����Ɏɓ��铹������A���������ƁA�E����p���~�����̕�n�i�k��J��|���|��Z�j������B

�@�����ɂ́A�Z���p���J�d�̌��тł��̒n��m�s���������v�̈ꑰ�̎҂�A�~�����̗��Z���̕�ȂǁA����c��B

�@�~�����i���@�@�j�́A���̕�Ƃ��ĉh�������A�����N���i��Z�Z��`���O�j�ɁA���s��s�{�i�ӂ���ӂ��j�h�ɑ��������ߔp���ƂȂ����B

�@���̕��̂ق�̈ꕔ�������c��A�����̕����ӏ��ɊW�߂�ꂽ�`�ŕۑ�����Ă���B

�@����~�����̌�����A����߂Ē��ڂ��ׂ����݂Ƃ����悤�B

�@���̕�n�́A������Z�Z���[�g���̂Ƃ���ɁA�q�������_���i�k��J��|���|��Z�j������B

�@�c���N���i��܋�Z�`��Z��܁j�ɁA�Z���p���ƈ�сE����ӗ̗p�����A����ƍN�̖��ŊJ�킵�����J�ҏ����v�́A���̑㊯�E�ɂ��邱�Ɠ�Z�N�ԁA���a�ܔN�i��Z���j�ɖ��������A�l�N��ɖv�����B

�@���̌��тŁA���̒n�A���ܑ��ƍ������ŎO�Z�Z�Η]�̒n��q�̂����B

�@�q���́A���ܑ����a�R�ɋ����\���A�������N�܂œ�܁Z�N�Ԃقǂ��̒n��m�s�����B

�@���Ђ́A���̎��_�ł������W����A���ɂ�������A�O�̎������c���Ă���B

�@�����ɂ����Β����́A���i�O�N�i�ꎵ���l�j�����ɁA���Z��ځA���O�Y��i���˂̂�j�̕��^���v���F�肵�đ�������[�������̂ŁA����ŌÂ̐Β����Ƃ��Ă����ڂ����B

���C���]�ˁE���q�Ԃ̉��n�ɎQ�������L�O�\�\���n�̌��z

�i�k��J1���ځA�q�������_�Ёj

|

|

�@�܂��A�Гa�ɂ��������n�̌��z�́A����Z��A�v���Y���C�i�܂��Ȃ��j���A�Éi�Z�N�i�ꔪ�O�j�l���ꔪ���ɁA�����ō]�ˁE���q�Ԃ̉��n�ɎQ�����A���̐������L�O���ĕ�[�����B

�@�o���_���ւ��瓞���_�߉������{�܂ł��A���Ր}���ɒ��ʂōז��ɕ`���Ă���A�������ɂ́A���̎q�������Ђ�Z���̓n���Ȃǂ��݂���B

�@�БO�̓����E���i��j�ɘZ�Z�Z���[�g���قǍs���ƁA���̒n�̋��ƁA�Έ�|�����i����J�O�|��|�j������B

|

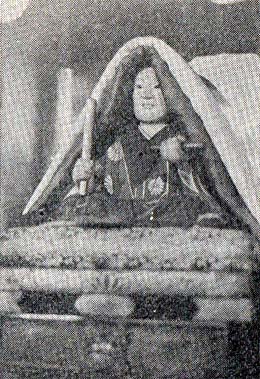

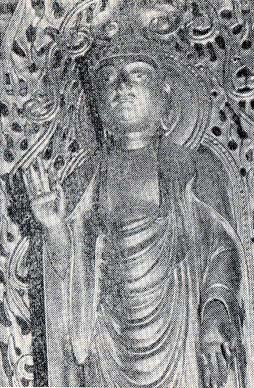

�גJ�Ɩ�@�̍ċ��ҁA�Έ�@�^�̏ё���

(�����J3���ځA�Έ��)

�@�Έ�ƕ���

�@��ʂɌ��J����Ă��Ȃ��̂ŁA���w���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���Ƃɂ́A�]�ˏ����ɁA�Ɠ`�̖���Ƃ��Ēm��ꂽ��t�i�������j�Έ�Ƃ̗R�����L���Õ������Z�_���ۑ�����Ă���B

�@���Ƃ͊������i��Z�Z��`���O�j�ɁA�@�^���łĉƓ`�̔~�J�Ɩ�@���ċ��A���̌������������̂ŁA���{���F�߂�Ƃ���ƂȂ�A�Ɠ`�̖�t�@�������܂邽�߂ɁA��t���n�܁Z�Ԏl�����������ꂽ�Ƃ����B

�@�l�Q�{���U�E����{�C�U�E�\���U�ȂǁA�Ɠ`��̒��ܖ@�E���L���������Ȃǂ��`�����A�ݕ��̖�t�̐����̈�[��m��A�M�d�Ȏj���Ƃ��Ē��ڂ����B

�@�Έ�Ƃ̓쐼��܁Z�Z���[�g���̂Ƃ���ɁA���l�}�s��`������J�w������B

�@���������`�s���̓d�Ԃɏ��A�����w���ԁB

�@�w�̓�����O�Z�Z���[�g���̏��ɁA�����א_���i�H�c�܁|��|���j������B

�@���݂̓������ۋ�`�̒n�́A�v�i���Ȃ߁j���ƌĂꂽ������̃f���^�ɂ��C�ݏo�F���̒Ꮌ�n�ł��������A�H�c�t���̖����ؖ�܉E�q�傪�A�H�c������Έ�l�Y�E�q��ɐՂ��ď��肤���A��ؐV�c�Ƃ������̂ŊJ���A������N�i�ꔪ���j���ɁA�قڐV�c�̑̍ق��ƂƂ̂����B |

�C����S�̎��_�A�H�c�ٍ��V��

�i�w�]�˖����}��x���j

|

�@�����ɁA��h�̎��_�Ƃ����J��ꂽ�̂��A�����ׂł��������A�����ꔪ�N�i�ꔪ���܁j�ɁA�n���̗L�u���y�n�̐U����Ƃ��Č��O�Q�q�̌����āA�Гa��V�z���Ă��炵�����ɔɉh����悤�ɂȂ����B

�@�������A���N�ɂ́A�БO�ɍz���@����A�C�l�̃��]�[�g�ƗV�y�n�̏��������v���A�����ߍx�̍s�y�n�����ĊC�����E�������E�ЎQ�ƁA�����̐l�X���W�܂�悤�ɂȂ����B

�@����ɁA���l�d�Ԃ��吳��N�i�����j�ɎБO�܂ŏ�������Ƃɂ���āA�����������W�ɔ��Ԃ����������B

�@�Ƃ��낪�A���a��Z�N�A�s��ɂ���ĕČR�ɋ�`��т̒n���ڎ�����A��������H�c�_�Ђɍ��J���ꂽ�̂��A���ݒn�Ɉړ]�A�Č����ꂽ�B

�@���݁A��`���ɂ���傫�ȐΒ����́A���Ђ���`���ɂ���������̈╨�ł���B

�@�����Ђ̓�A��܁Z�Z���[�g���̂Ƃ���ɁA���H�c�t��������A������ׂ�̐��_�Ђ̐��_�Ղ́A���ڂ��ׂ��s���ł���B

�@�H�c�̐��_���́A���N��E�܁E�㌎�̈����ɋ��s����A�Ƃ��ɐ����͐���ł���B

�@���̍Ղ�́A���q���̓�l�A�܍̎�҂��O�Z�l���炢�o�d���āA�_�����P�i�͂炢�j���������̂��A�H�c�D�w�i�ӂȂ����j�ɂ������āA���������ɊC���֔�т��ޗE�s�Ȃ��́B

�@���̎��A���␁�����Ŕ���������ꂽ���D�����z�����ɏo�āA���̑D����C���ɓ������܂ꂽ�p�M���A��҂����������ŒD�������B

�@��҂����͂��̐_���ɎO�N�Ƃ��ܔN�Ƃ��̔N�����߂Ċ�������ĎQ�����A�p�M��D���ƕK���S�萬�A����ƐM�����B

�@�D���������I��ƁA�e�D�͋�����������A�_���i�݂��j���C�ɂ������ő務���F�肵�A�D�w���̂��Ȃ���A�`����Ƃ����A�Î��L���ȍs���ł���B

�@�Ȃ��A���Ђ̋����ɁA���Ƌ�`���ɂ������ʐ�ٍ˓V�Ђ̉��{�����J����Ă���B

�@�ʐ�ٍ˓V�́A���ʓ����ł��������@�i�H�c��|��Z�|���j�ɏ�{������A���{�́A���Ɨv���ɂ���������A�������Z�Ȃ��ƂƁA�C����S�̎��_�Ƃ��āA�������ɔɉh���A�]�ˋߍx�̖����Ƃ��čL�d�Ȃǂ̕����G�̉�ނɂ��Ȃ����B

�@�]�ˊ��̍�Ǝv�����O���ٍ̕˓V�������J����Ă���B

�@�`���ɂ��ƁA���B�̓����i�ɂ��ς�A�������S���������j�́A�O�@��t�̊J������R�ŁA���̎R�́A������̕t�߂ɂ���쐅����A��삪�N���o���đ�����𗬂�A�H�c�݂̊ɂ��Ėږ�����������B

�@�N����N�i���l�O�j�̂��ƂŁA���l�͂�����E���A���K�����Ăĕ�������̂��A���Ђ̎n�肾�Ƃ����B

�@���_�Ђ��瑽���쉈���̓��𐼂ɖ��Z�Z�Z���[�g���s���ƁA��t�����ɏo��B

�@���̊p�ɁA�s����������{���Ƃ��闹�����i��傤���イ���A�{�H�c�O�|��Z�|���j������B

�@�������̕s����������

�@�������Z�Z���`���[�g���A��ؑ���A�ʐF�A�ʊ�̑��B

�@�w�V�ҕ������y�L�e�x�ɁA��N�i��l�܁��j�ƕ��\�l�N�i��܋�܁j�ɏC����������ꂽ�ƋL����Ă��邩��A���ꂪ�������Ƃ���ƁA���Ȃ�Â������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���g�́A�݂邩��Ɍ×l�i���悤�j��悷�邪�A�t���̓q����w�i�����͂��j�͍ŋ߂̕��ł���B�@�������̖k�ׂ�ɁA�H�c�_���i�؉H�c�O�|��|���j������B

�@�x�m��

�@�H�c�_�Ђ̔q�a�̗��ɂ���B�H�c�x�m�ƌĂ�A�ߗׂ̕x�m�u�̍u�����x�m�R�ɓs�������o�R�ł��Ȃ����ɁA���̐l�H�̏��R�ɓo���āA�M�̎p���������߂̂��̂ŁA�������N�ɒz�����ꂽ�B

�@���ł����N��������̎R�J���ɂ́A�u�������̍s���ɎQ�����Ă���A�����w�I�ɂ���������鑶�݂ł���B

�@�H�c�_�Ђ̖k�ׂ肪�����@�i�����傤����j�B

�@�����i�����j�V�����@�����@�̋����ɂ���B

�@�ؑ������i�ӂ��j�E���j���i����͂Ӂj����A��E�㕽�����[�g���̏����B

�@���a�l�N�ɁA��X�ٓ̕V�_�Ђ���ڒz���ꂽ���̂ł��邪�A�����̎��͂Ɍ����Ȓ������{����A�]�ˌ���̗D�ꂽ�������Ƃ��āA�����]�������B

�@�����@�̑O�̎Y�Ɠ��H���A�k�ɖ��܁����[�g���s���ƁA�����ɁA���c������`���������R�h�V�����i�����O�|���|���j������B

�@���c�����́A�H�c�Y�̋��ƁA���c�Ƃɓ`���������A��ɉH�c�Y�̌˒����Ƃ߂����R�ƂɈڂ�A���ɓ`����ꂽ�B

�@����J�B��k�����̉H�c�Y���R�x�z�̓��Â�m��A�M�d�Ȓ����������_���܂ނ��̂ŁA���̑��݉��l�������B |

�s�����������i�{�H�c3���ځA�������j

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�l�@���c�n��@top

�@���l�}�s�~���~�w�ʼn��Ԃ��A��ꋞ�l�����ɏo�āA�E�i�������j�ɖ�O�Z�Z���[�g���s���ƁA�E�����~���~�����i���c�O�|��܁|�Z�j������B

�@���̌����ɂ��ẮA���łɑO�q�����̂ŁA�����ł͐������͂Ԃ����A���������̂ԓV�یܔN�i�ꔪ�O�l�j�����Z���~�v�i�R�{�v���j�̋���Ȃǂ��c���Ă���̂ŁA�������ꂽ���B�@�����̖k���ɉ������H�𐼂Ɍ������ƁA�O�Z�Z���[�g���قǂʼnE���ɉ~�ڎ��i����ǂA���@�@�A���c��|���|��܁j������B

���|�i�E�j�ƍs���e���i���j�̋��{��

�i����2���ځA�~�ڎ��j

|

|

�@���|�ƍs���i�Ȃ߂����j�e�������̋��{��

�@�~�ڎ������̍����̕��ɂ���B

�@���|�̋��{���́A�������܃Z���`���[�g���̕�➈��i�ق��Ƃ�����Ƃ��j�ŁA���i��Z�N�i��Z�l�O�j�ɖv�������������J�R�i�����I�ɂ͊J�R�ł���j���|�̋��{�̂��߂ɁA�v��Ԃ��Ȃ��A��q��h�k�����̎�Ō������ꂽ���Ƃ������ł킩��B

�@���`�ɂ��ƁA�����͌�k�����̗L�͉Ɛb�ŁA�Z���̂̑㊯�I���݂ł������s�����ݑ��i�邢�����j�ِ̊Ղł��������A��k�����̖v����A�s�����̓���e�������̒�ŁA�o�Ƃ��Ēr���V�{�s���̏Z���ł��������|���A�����Ɉꎛ��n�������Ɠ`����B

�@���Ȃ݂ɁA�{���̍����Ɂu�s�������v�̋L����A�ꑰ�̎҂Ɛ��肳���@�������܂�A���|���s�����o���̑m�ł��������Ƃ�A�s�������̂̎��@�ł���Ƃ������`�𗠕t����j���ƂȂ�B

�@�����̋��{���́A���|�̕�➈ƕ���ł���A�Â��͒����̕�Ə̂���Ă����B

�@���ʂɁu�����@�a�~���s�ړ������m�v�A�E���ʂɁu�V���\���M�ДN�O���\�ܓ��@���B���c���w�Ŏ��@���������s���e�������ܘZ���n�������i���n�v�A�����ʂɂ́u�k���c�������R�~�ڎ������J��{�@�@���|���l�����v�Ƃ���A�w�ʂ̍����͌̈ӂɍ폜���ꂽ�悤�Ȍ`�Ղ�����B

�@�`���I�ɂ݂Ă��A���ʂ̕�W�I�Β��ŁA���̐����N��͂Ƃ��Ă��]�ˏ����ɟ��i�����̂ځj�肤����̂ł͂Ȃ��A�u���|���l�����v�Ȃǂ̎��傩����A���|�̎���ɑ������ꂽ���̂Ƃ͍l���ɂ����B

�@�����炭�]�˒����ȍ~�ɁA�����̗������������߂Ɍ��Ă�ꂽ���̂��A���邢�́A���|�����̋��肪�j���������߁A�Č��������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B

�@�~�ڎ��̐����ɗאڂ��āA�B�c�i�Ђ����j�_���i���c�O�|��|��l�j������B

�@�w���쎮�x�̐_�����ɋL�ڂ����A�`���S�̌ÎГ���̂����̈�Ђł���Ƃ�����B

�@�w�O����^�x�̒�ϘZ�N�i���Z�l�j������l���̍��ɁA�u�������]�܈ʉ��@ �i���j�c�_���ȂĊ��Ђɗv�Ƃ���A�Â��́A���c�_�ЂƌĂ�Ă����̂�������Ȃ��B �i���j�c�_���ȂĊ��Ђɗv�Ƃ���A�Â��́A���c�_�ЂƌĂ�Ă����̂�������Ȃ��B

�@���̌Î���蒱��p����Ƃ��납��A蒱�̑����̂��A���̑����̂ɍ������Ă���̂ŁA��ɁA���c�Ɠǂ݈Ⴆ��ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ�����������B

�@���Ђ��Β����́A�ԛ���̖��_�^�A�����O��Z�Z���`���[�g���Ƃ����A��r�I�傫�����h�Ȃ��̂ŁA�������N�i�ꔪ�Z�Z�j�ɑ������ꂽ�B

�@�k���ɗאڂ����h�ю��i���c�O�|��|��Z�j�́A���Ђ̕ʓ��ŁA�����Ɋ��i�O�N�i��Z��Z�j�ɖv�����J�R��@�@���D�̋��{��������B |

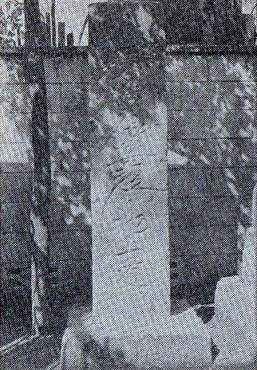

�Â���������̋L�^�ɂ����̖����̂���B�c�_�Ёi���c3���ځj

|

�@���g����ɂȂ��Ă���A�f�p�Œ������}���k�^�̓��ŗl���I�ɂ������[���B

�@�܂��A�t�߂����T���i���c���꒚��Z�j�́A�����ɂ��̒n��̂����]�ˎ����́A���c���V���J�n�������@�ŁA���̎q���ł������c�d�@�̕���i���\���N�����j�Ȃǂ�����A����߂Ē��ڂ��ׂ����݂ł��邪�A��ЂŏĎ����A�����̎������D���i��������j�ɋA�����̂��c�O�ł���B

�@蒱�c�_�БO�̓��𓌂Ɍ������A��ڂ̊p���E�ɐ܂�āA��܁Z�Z���[�g���s���ƁA���l�}�s�̋��l���c�w�O�����ɖ������i���@�@�A���c�l�|�ꔪ�|��܁j������B

�@������̋��{��

�@�������́A���n�̒n���i���Ƃ��j�s���C�����i�����̂����j�`�����A�i�\�N���i��܌ܔ��`���Z�j�ɐ펀������A���̎������A�Z�ł���֓������i�܂������j�̉��~���Ɉ��������сA������̎���A���̈��������@�ɂȂ������̂Ɠ`������B

�@�����ɁA������l��Z���`���[�g���̕�⸈�����A���ʂɁu�~���@�a�������s�@�V���\���ȉN�V�����O�\���v�A��Ɂu���i��\���N�㌎�\����v�ƍ�����Ă���B

�@����ɂ���āA���̓��́A�J�[����������{���邽�߂ɁA���i���ɑ������ꂽ���Ƃ�A������̖v�N�E�����Ȃǂ��킩��A�M�d�ȑ��݂ł���B

�@���@���l����

�@�������̑c�t���ŁA�����O�Z�E���Z���`���[�g���A�����ɂ��c���ꎵ�N�i��Z���j�ɁA���Έ�V�E�q��т̎����ő������ꂽ���Ƃ��킩��B

�@����ł��Â����ނɑ�������̂ŁA�����炭�A�����̊J�n���ɑ������ꂽ���̂ł��낤�B

�@���Έ䎁�ɂ��Ă͖��炩�łȂ����A�Έ䐩�͓����̒h�k��A���̎��Ӓn��ɑ������݂��Ă���̂ŁA���邢�́A���̐Έ䐩�ƊW������̂�������Ȃ��B

�@�������̓쑤�̓����i�E��j�Ɍ������A�Z�Z���[�g���s���ƁA���d���c�w�ɏo��B

�@���c�w�̒n������������A�����ɏo�āA�����}�s�̘@���w�ɒʂ���H���A����ɐ��֎O�Z�Z���[�g���قǁA���ʂ���E�ɂ܂���ƁA����������i���ȂÂ��j�_���i�����c�Z�|���|��j������B

�@�Ј�ɁA���̒n�̒n���̂��ƂɂȂ����Ƃ��������Ȓ˂�����B

�@�������~���ɂ��ẮA����������A���n�̒��҂̏��i�ނ��߁j�𑒂����ˁA���̔��w�l�����̒n�Ŗv������𑒂����ˁA�L���Ȗ���̓n���̐V�c�`���`���ɂ܂����̂ŁA�`���̈��l�������i���傤���傤�̂ڂˁj�𑒂����˂ȂǁA��������A���l�𑒂����Ƃ������Ƃ���A���˂Ə̂��ꂽ�Ƃ����B

�@�Ƃ��ɁA�����ǂƂ��̒˂ɂ������`���́A�咬�j���┒�Ύ��O�ɂ���āA�L�����ɏЉ��A�L���ɂȂ����B

�@���ː_�Ђ̐��A���Z�Z���[�g���̂Ƃ���A��c�Ŗ��������O�̓����E�i�k�j�ɐ܂ꂽ�����ɁA���������i�����c�Z�|�O�l�|�l�j������B |

�c��17�N�����̓��@���l����

(���c4���ځA������)

|

�@�O��

�@�����Ƃ̓����Ƃ��Ĉ��u����Ă���A���������J����Ă��Ȃ��B

�@������ɖ���������A����ŁA�V���O�N�i����܁j�ɂ��̒n�̓y���A�����@�ς����g�̋t�C�i���Ⴍ���イ�j���{�i���O�Ɏ����̌㐢�������Ɓj�̂��߂ɑ����������Ƃ��킩��B

�@���̑��̑����ɍۂ��A�������̕�ł���r��Ɖh�@�̘Z���������J�ᓱ�t�i�ǂ����j���Ƃ߁B�������Z���ԉ��i�������j��Y���Ă���B

�@�����@�ςɊւ��镐�E�̓`���́A���̒n�Ɏ�X�̌`�œ`��邪�A�w�V�ҕ������y�L�e�x���`����r����@�̓`���ł́A�@�ς̑��V������̂ɁA�r��{�厛�̋㐢�����������Ƃ����B

�@�������A�����́A�V�����N�i��܌܁Z�j�ɖv���Ă���̂ŁA�N��I�ɓ�ܔN�قNJJ��������A���̑��̌����@�ςƓ����Ȃ���A����l�Ƃ͍l���ɂ����B

�@���邢�͏��@�`�����A�N����Ƃ�Ⴆ�Ă���̂��A����Ƃ��A�����@�ς̖����ݑ�̏P���Ȃ̂��A���݂ɂ킩�ɂ͌��߂������B |

�V��3�N�A�y�������@���������O��

�i�����c6���ځA�����Ɓj

|

�@�����Ƃ̖k���A���Z�Z���[�g���̂Ƃ���ɁA�@�؎��i�^���@�j������B

�@�\��ʊϐ�����F����

�@�@�؎��i�����c�Z�|��O�|��l�j�̖{���ŁA������Z�Z���`���[�g���A��ؑ���A����B����͌��A���ɉΏ��i�Ђ悯�j�ω��ƌĂ��B

�@�������Ȃ��̂Ő����N��𖾂炩�ɂ����Ȃ����A�l���I�ɂ݂āA���q���̂��̂ƍl�����B

�@���\��l�N�i�ꎵ�Z��j�ɐ��������w�@�؎����N�x�ɂ��ƁA�����́A���O�N���i��Z�Z�l�`���j�Ɍb�S���J�n�A�Ø\�`�N�����i����܁`���j�ɁA�@���@�t�����������Ù��ł���Ƃ����B

�@�@���@�t�́A�`���S�̒n���ŁA�����`�������L���i�Ђ傤�Ԃ���͂�j�Ƃ����A�o�Ƃ��āA��Ɋ��q���R�@���i�ނ˂����j�e�����甪���l���̒n������A�������������������B

�@�V���N���i��O��`�܌܁j�ɁA�ߋ������̍Ђɂ����A�����ɂ��������̂ŁA�ω������߂��̘@���ɔ�����ƁA�����ǂ���ɏ����ɉ̎肪������A�D���ɋA�����B

�@���̊���������l�́A�ȗ��A���̑����Ώ��ω��Ƃ����߁A�܂��A����Ȍ�A�����ɉЂ̊����Ȃ��Ȃ����Ɠ`����B |

�\��ʊϐ�����F����

(�����c6���ځA�@�؎�)

|

|

�@�@�@�܁@�Z���n��@top

�@���l�}�s�Z���y��w���ԁB���H�ƕ��s���āA�w�̓����ɑ�l�������͂���B

�@�����ɏo�Ėk�i����j�ɖ�Z�Z�Z���[�g���s���ƁA�E���ɘZ���_�Ђ�����B

�@�Z���_�Ђɍs���r���A�w���獑���ɏo��Ƃ����E��ɁA�����C�����킸���Ɏc��B

�@���̓��̓r���A�E���ɁA����ƍN�̉Ɛb�ŁA�]�˓��{�̎����̒n��m�s�n�Ƃ��Ď������Ƃ������{���؈ɐ����v�i����Ђ��j�̐w�����ŁA��ɓ��@�@�̎��@�ƂȂ����Ϗ掛�i���Z���O�|��Z�|��j������B

�@�܂��A���������̐����ɂ́A�Z���_�Ђ̋��ʓ����ŁA�]�ˊ��ɂ͎��̈�Z�A���i�������j���A������`�i�Ȃ����̂育���j��������A���ۈ�O�N�i�ꎵ�j�����̖ؑ������i�����Ԃ��j���`����̖{���ƌɗ������ɓ`������^���@���@�i���Z���l�|�O�l�|���j�A���̂������萼���A���l�}�s�̐��H���������ɂ́A���i���N�i��Z�O�܁j�ɑ������ꂽ�A�~�q�̔��ɍO�@��t�̈⓿���r���i���傤�j�����ז����M�v�́A��a�G���̊G������O�@��t����A���i���N�i��Z�O�܁j�̎߉ޔ@�������A���ێO�N�i��Z�l�Z�j�̊ω���F�����Ȃǂ����u����^���@���z�@�i���Z���l�|�Z�|��j�Ȃǂ�����̂ŁA���Ԃ������Η�����Ă݂悤�B |

|

|

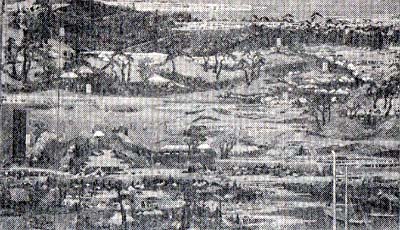

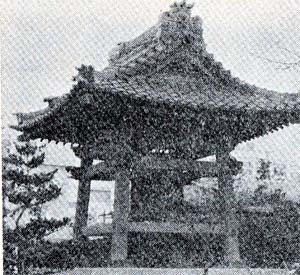

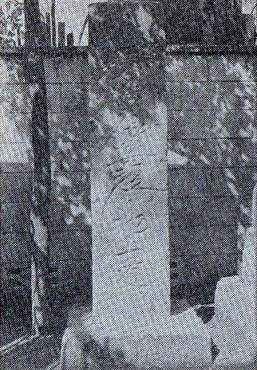

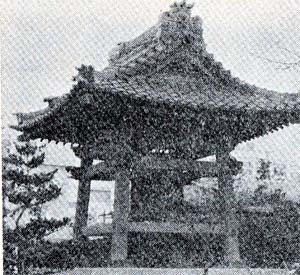

�����̓`���ɂ܂ꂽ�Z���_��

�i�w�]�˖����}��x���j

|

�Z���_�Ђ̗��L�n�͎q���̉�������˗l��

�ʐ^�͂��̓I

|

�@�Z���_���i���Z���O�|��Z�|�ꔪ�j

�@���Ђ̊J�n�ɂ܂��`�����A���낢�날��A�]�ˊ��̒n

���ނȂǂōL���Љ��Ă���̂ŁA�ȉ��ɂ����Ȃ��̂��L���Ă������B

�@�@�������Y�`�Ƃ����B�����i�V��ܔN�A��Z���j�̎��A�����[�߂Ē˂Ƃ��A��ɁA�����{���J�����̂ŁA�˂��ˁA�{���{�Ƃ������B�Ȃ��A�����̏��|�́A�`�Ƃ����i�ނ��j�Ɏg�p�����̂ŁA�ڒ|�Ƃ����B

�@�A�`�Ƃ́A���q����Z�����Ƃɔ����{�����������B���̋��Ղ̈�ЂŁA�������犙�q�܂ł�

�㗢�]����B

�@�B�����`�E�`�ƕ��q�́A���B�����̍ہA���Ђ̘V���ɔ����������ď������F�����B�M���̌�A�F�萬�A�̕����i�ق�����j�Ƃ��āA���Ђ����������B

�@�C�������́A���R����ɔs��āA�[���ɗ����̂т����A�ċN���đ�R�𗦂��A���̒n�ɓn�C���Č䔦�����āA�����n�Ƃ����B

�@���Ɋ��q����ɓ���A���������߂��̂ŁA���̌̒n�ɒ߉����������������A�����i������s�Ƃ��A�Гa�c�����B

�@�����ɂ���˂́A�������_���y���ɖ��߂����̂Ƃ����B

�@�D�w���쎮�x�̐_�����ɂ���薭�R�_�Ђ��A���Ђł���B

�@�E������N�i��Z�j�ɁA�|���^�̋F��Ō������ꂽ�B

�@�����̏��`���A���̂܂ܔ[������킯�ɂ͂����Ȃ����A�����ɂ��鏬�~���A�����˂���A�ŋ߁A�����̂��̂Ɛ��肵����A�F�n���֖��i���킮����j�̂�����������̒ق��o�y���A���Ђɕۊǂ���Ă���B

�@������ɂ���A�����̌ÎЂł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��낤�B

�@��k�����̎���ɂȂ�A�n���s�����E�q��A�㊯���������̎��A���\�l�N�i��O��j�ɁA���Ђc�������Ƃ��L�����D���`���������Ƃ��A�w���c���ҔN�^�x�i������N�A�ꔪ����j���`���邪�A���܂͌�����Ȃ��B

�@����ƍN�́A�]�˓��{�Ƌ��ɁA���ЂɎӞꔪ����i�����B

�@�܂��Z�����v�H�̂���ɁA���Ђɂ��������j�����`�����Ă���̂ŁA���̍��ɂ́A�����̋K�͂������C���̖������_�ЂƂȂ����悤�ł���B

�@�萅���i���傤�������j

�@�Ж����̑O�ɂ���B���̒n�ň�Z�Z�Z��̂������{���؈ɐ���珟���A�V�ĎO�N�i��Z���O�j�Ɋ�i�������́B

�@���؎��́A��X����ƂɎd���A�ƍN���]�˂֓��{����Ƃ����s���Ă��̒n������A���݂̊ύc���̂Ƃ���Ɋق��\�����Ƃ����B

�@�珟�́A�V�a��N�i��Z����j����ɏ]�܈ʉ��E�ɐ���ɏ��C��������A������L�O���Ď��_�ł��铖�ЂɁA���̎萅����i�����̂ł��낤�B

�@�����i��j

�@���͎Ж����̑O��ɒu����Ă��邪�A���Ƃ͎БO�ɕ��u����Ă����B

�@�勝��N�i��Z���܁j�ɁA�Z���̒����̈ꎵ���̓��s�����ƂȂ��āA�Ή��O�E�q��ɑ��点�����̂ŁA�Ɠ��ȕ��e���A���[�����X�͕��͋C��������킹��B

�@���L�n�i��Ԃ��߁j

�@���N�������ڂɁA���Ђ̋����ŋ��s�����J�^�o���F��̍s���ŁA�s�̕������Ɏw�肳��Ă���B

�@���q�����\����j�����A�ˎ�E��j���ق����l�A�ˎ�́A�|��̒��Ŏl�̔��ڂ�`�������z�̓I�ɁA�ւ̋|�Ŏ|�̖���ˍ��ށB

�@�q���̉�������˗l���̗��L�n�Ƃ��Ē��ڂ����B

�@���q����

�@���N�Z���O���̗��Ղɕ�[����Ă������A�����肪�N���̊w���ł��邽�߁A���݂ł́A�Z����{�̓��j���ɍs�Ȃ���悤�ɂȂ����B

�@���q�́A���`��܍̒j�q�A��Ɏ��q�����Ԃ�A�O�ɑ��ۂ��������E�āE���̎O�l�A���N��̏��q���A�Ԋ}�����Ԃ�A�T�T���̑t�y������B

�@����ɑ�l�̓J�E���q���ƁA���x��Ȃǂ̐��b�������Ĉ�g�ƂȂ�B�������������A���������ŕ����Â��A�Ō�ɋ����Ŕ[�ߕ��������ďI��B

�@�Z���_�Ђ����ꋞ�l�}���ɏo�āA������n��A�܂��������k�Ɍ���������Z�Z���[�g���قǍs���ƁA���@�i�ق��ǂ�����A�^���@�A���Z����|�ܓ�|��j������B

�@���`�ɂ��ƁA�ߋ��̉L�V�ؑ��̌Ù����������A�O���s�ϊo�Z�i���傤�����䂤�A������N�A��O��ܖv�j�̎��A�^���@�����y�@�ɉ��@�����B

�@�s�ς͂��̉��@���C�ɂ����A��ɁA���̒n�ɐ^���@�̈�F���������Č������̉@���ł���@�������ČĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����B |

����ŌÂ̕��@����

|

���@�{���̈���ɔ@������

(���Z��2����)

|

�@���Ƃ́A�����ꖜ�܁Z�Z�Z���i�l����܁Z�Z�������[�g���j��L���A�m���̎q������炷��h�тŁA�����܁Z�����ɂ���сA�Z���{���Ə̂��ꂽ�Ƃ����B

�@����ɔ@������

�@�����̖{���ŁA�����Z���E�O�Z���`���[�g���A��ؑ���B�ߔN�C���̍ہA�V���N���i��O�܁`�܌܁j�ɁA���t���q�@�����{�i�ق����傤����悤�j�A���蓹�X�i�ǂ�����j���A���̑����C�������Ƃ�����������������Ă��邩��A���Ȃ�Â������ł��낤�B |

�@�@����

�@���\�ܔN�i��O��j�ɁA�k�����N�����̈�����i��������͂��߁A�l�ʂ̌�k���������ƁA���ʂ̓����㏫�R�̎��c����Ă���B

�@�ꊇ���ēs�̕������Ɏw�肳��Ă���A�M�d�ȑ��݁B��ʂɂ͌��J����Ă��Ȃ��B

�@�����i�ڂ傤�j

�@�����̈ꔪ���ىh�����ƂȂ�A�ߋ��̖�����h�Ƃ̊�i�ŁA����l�N�i��Z����j�ɁA�����t�Ŗ��ɗ\��NJ���������̉͌��Œ��������B

�@�����ꎵ��Z���`���[�g���B�]�ˏ����̓T�^�I�ȗl���������A����ŌÂ̞����Ƃ��Ē��ڂ����B

�@��|�@������ɏo�āA��ڂ̊p���܂����ɐ܂��ƁA������̒�h�ɂԂ���B

�@��h���E�������{���i�^���@�A���Z����|�O�O�|��Z�j������B

�@���`�ɂ��ƁA�s��a���O�N�i����Z�j�ɁA���n�ɂ�������ǂ̗�ŁA��t�E�߉ށE��ɂ̎O��������A���ɂ����āA��������u���ē����V�ƍ������Ƃ����B

�@���̌�A�V���ܔN�i���O�O�j�ɁA�����c�@���c�q��a���̂���A�����o�Ȃ��̂ŁA�s��ɋF��������Ƃ���A�����ɋ�ǂ̖���i����Γ�����Ƃ���ꂽ�B

�@����������i�����Ƃ���A�肢�����A�����̂ŁA�����V�c�́A�㉤�R�����@���{���̎R�����������A������������i���������Ƃ����B

�@���݂��A�������Ɛ��肳���O�����`�����Ă���̂ŁA���Ȃ�̌Ù��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�]�ˊ��ɂ́A�ߍx�̖����Ƃ��čL���m��킽��A�r��{�厛�E�V�c�_�ЂƋ��ɁA���̎��ӂ̏��q�R�[�X�ɑg������A���V�����˂��Q�w�҂łɂ�������B

�@��t�@�������E�߉ޔ@�������E����ɔ@������

�@�����E���̖�t���Ɉ��u����Ă���B

�@��t�͍�����Z���Z���`���[�g���A�߉ނ͈�܌܃Z���`���[�g���A��ɂ͈�ܔ��E�l�Z���`���[�g���Ƃ����傫�ȕ����B

�@��t�Ǝ߉ނ́B�����Ǝv����قǍ������Ă��邪�A��ɂ́A�������オ�������ʍ�̂悤�ł���B

�@�O���Ƃ����������̍�Ɛ��肳��A���^�I�ɂ��G�ꂽ��i�ŁA�O�̂�������ē`����������������B

�@�e���̕G���ɁA�c���ꎵ�N�i��Z���j�̏C�����̖������n������Ă��邪�A���������̖����͔�������Ă��Ȃ��B

�@�s�̕������ɂ��w�肳��Ă���B

�@�����Q

�@�{���Ɩ�t���ɁA�v�O�܋�Ƃ������т����������̕��������u����Ă���B

�@���̂قƂ�ǂ��A���\���ɓ����̒����ܐ��h�ق����ƂȂ��đ����������̂ł���B�@���̂悤�ɁA������̕����������ꎛ�ɓ`���������������B |

�s����Ă��Ɠ`��铌���V�̌�g�A���{��

�i���Z��2���ځj

|

�@�Ȃ��A��O�E���ɁA���Ɠ��C���ɂ����������N�i��Z���l�j�����̌Ð��t���̓��W�A�����ɂ́A�Öؓ���ǂ̍��E����ւ������\�O�N�i��Z��Z�j�̋���ⓔ�āA�]�˖����̕x�m�u��Ȃǂ�����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|