|

****************************************

Home あゆみ(上 下) 自然と生活 文化財散歩(上 下) 付録

大田区のあゆみ(下)

九 新井宿義民六人衆の越訴(おつそ)事件 top

延宝五年(一六七七)に新井宿村の百姓のうち村役と称される名主以下の重立(おもだち)百姓六人が、領主木原重弘の苛酷な年貢収奪に耐えかねて、将軍徳川家綱に越訴しようとした。

ところが事前に一件が発覚し、六人は木原氏側に捕えられて極刑に処されたのがこの事件のあらましである。

新井宿村の初代の領主木原吉次は、徳川家康に仕え、遠州浜松城址築の際に、その普請方の惣奉行をつとめ、のち家康が江戸に移ったときに同道し、江戸城造営にも普請奉行として手腕を発揮した。ぞの功労によって旗本の列に加えられ、新井宿村四四〇石を知行地として与えられた。

新井宿村は、北側に山王台地とよばれる小高い柴山をもち、南側は逆に海辺の湿地帯で、ここが開発され水田がひらけてはいたが、まだ池や沼も多く、六郷用水の最流末ということもあって、けっして良田というわけにはいかなかったようである。

それに加えて、とくに柴山の台地は、将軍家の御鷹場に指定され、兎や鹿の好個の狩猟場で、将軍遊猟(ゆうりょう)のお成りもたびたびあり、木原氏の負担も相当かさんだらしい。

木原氏は、ふだんは江戸の旗本屋敷に住んでいたが、この地の池上街道沿いにも陣屋をもち、領民の支配に当っていた。

吉次の孫義久も幕府の大工の棟梁をつとめ、寛永二年(一六二五)には新墾の田地を合わせて四五八石を領するようになり、また同一九年(一六四二)には隣村馬込村の一部三〇〇石が加増され、都合七五八石の知行主となった。 |

義民六人衆の「訴状留」

|

事件以前、新井宿村には六六軒の農家があり、良い馬六〇頭ほどをもって農作と街道の運搬事業などに従事し、村落としては安定した状況にあったようである。

ところが寛文元年(一六六一)に、木原家の当主重弘は、稲の収穫時になって突然夜中に検見(けみ)という実際の収穫高調査を行ない一方的に旧来の年貢割付に米一〇〇俵と金八両を追加賦課し、以後年々この税率で納入することを命じた。

農民にとってこの増税は非常に苦しいものであった。

年貢を納入するために、彼らは所有旧畑を質地として、領主木原氏から七〇〇両の金子(きんす)を、年一割五分の利子で借り受け、一時しのぎの解決策としたが、悪循環に拍車がかかり、いっそう村落を疲弊(ひへい)させる結果を招いた。

そのうえ、江戸麹(こうじ)町の木原氏の旗本屋敷に、夫役として無償で荷物を運ぶことが命ぜられ、ますます村民の負担が増大した。

かって六〇頭の良い馬をもったこの村も、馬が死んだり譲渡しても、その代りの馬を補充購入する力もなく、いまや一六頭に減り、そのうち使役にたえるもの四、五頭という有様になった。

悪いときには災難が重なるもので、延宝元年(一六七三)には旱魃(かんばつ)、翌年には反対に大雨が降り、多摩川が氾濫して田畑はすべて水びたしとなった。

しかし、この天災に際しても、領主木原氏は農民救済の手段を施さないばかりでなく、年貢の減免など意にも介さない態度を示した。

この圧政に耐えかねた村民たちは集会して協議し、一九ヵ条の訴状を作成して、年貢減免を願いでることに決し、延宝二年(一六七四)九月一九日、木原氏の役所に訴状を提出した。

訴状の主旨は、まず木原氏の知行地支配方法の欠陥を指弾して、その改善を求め、結論として当年から三ヵ年間の年貢を、延宝元年の年貢の半分に減免してほしいというものである。

そして暗に農民の疲弊は領主の衰亡につながることをさとし、共存の必要性を訴えている。

このような村民の行動は、彼らの要求を理論的に領主に理解させようとするもので、江戸中期以後頻繁に起こった百姓一揆のように、暴力をもって強要する方法と、趣を異にした闘争方式として注目されよう。

しかし無残にもこの訴えは黙殺され、農民の窮状はますます深刻化の一途をたどることになる。

そこで翌年の一一月二三日に、彼らは代表を出して、旧来の年貢対象田畑には、道・土手・くろ・あぜはもちろんのこと、柴野まで含まれているので、この際、検地をして実耕作地に課税するようにしてもらいたいと要求した。

ところが、このときは領主側の重役に頭から叱りとばされ、代表のなかにはその権幕にたじろぐ者もあったという。

結局、検地の結果ははかりがたいから、改めて検地することはお断りするという要求と反対趣旨の一札を差出して、引きさがらざるをえない仕儀にたち至った。

正常の手段で願いでた二度の要求が、このような形で一蹴された時、村民のうち心ある者が、残された唯一の方法は将軍への直訴(じきそ)であると思いつめたのは当然のなりゆきであったろう。

直訴とは将軍や領主が外出のとき、その駕籠を目かけてとび出し、竹の先に挾んだ訴状を差し出す方法で、越訴(おつそ)・駕籠訴(かごそ)などともよばれる。

もちろん、このような行為は死罪を覚悟のうえでのことであるが、将軍に訴えた場合、その訴訟の内容は公庭で評議裁判され、領主に罪状が認められれば、処断の対象になりうるという、実効を狙ったものであった。

延宝四年(一六七六)の暮れ、翌年正月早々に将軍家綱が上野寛永寺に参詣することを知った村の重立(おもだち)百姓である権左衛門・大炊助・十郎左衛門・太郎兵衛・善四郎・新五郎の六人は、意を決して暮れの二八日に村を出て、江戸馬喰町の旅宿で待機した。ところがこの行動を知った村民の中から、密告する者があって、決行直前の正月二日に、旅宿で木原氏の役人に六人とも捕えられ、麹町番町の屋敷で取調べののち、全員斬首の刑に処せられたのである。

遺骸は村の百姓市兵衛に下げ渡され、彼は二頭の馬で村まで運び帰り、善慶寺の墓地の片隅に埋葬した。

このとき使用されたという二頭の馬のかいば桶がいまも善慶寺(ぜんけいじ)に伝存している。

事件後六人の家は断絶となり、所有地のほとんどは売り払われたが、残りは木原氏建立の桃雲寺(とううんじ)に寺地として寄進されたらしい(「町田家文書」)。

善慶寺にある六人の法号を刻んだ墓(都・文化財)は、延宝七年(一六七九)に太郎兵衛や新五郎と縁家にあたる間宮藤八郎が、父母の墓を建てると称してひそかに造立したもので、正面に父母の、裏側に六人の戒名が刻みこまれており、一種の隠し墓として注目される。 |

義民六人衆の遺骸を運んだ馬のかいば桶

(山王1丁目、善慶寺)

|

台石の四方に花立てと水入れが取付けられ、その間をくりぬいて連結し、一ヵ所に水を注げば水は墓の全面にまわってゆくようにこしらえてある。

参考のため、六人衆の法名・俗名・役名を下に列記しておこう。

是信

暗慶

賢栄

道春

宗円

椿葱 |

酒井権左衛門 名主

鈴木大炊助 年寄

平林十郎左衛門 年寄

間宮新五郎 百姓代

間宮太郎兵衛 年寄

酒井善四郎 年寄 |

元来、この墓地は池上通りに面した境外墓地の一隅にあったが、最近、寺域整備のため善慶寺の境内に移された。その時の発掘で、墓石の下から高さ八〇センチの大瓶が発見され、中に遺骨の一部も認められた。現在この大瓶は本堂内に保管されている。

また墓のかたわらに、延宝八年(一六八〇)に建てられた題目講(だいこくこう)の碑があり、これに賢栄と道春の法号が刻んであり、近くの山王(さんのう)の日枝(ひえ)社にある貞享元年(一六八四)の庚申塔の道春とその子と思われる宗雪の刻銘と共に、当時の金石資料として重要な存在といえよう。

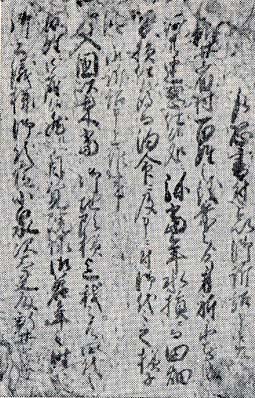

六人衆の事件は、その性質上ほとんど資料が残されておらず、わずかに村民たちの口伝えによって語りつがれてきたが、明治三四年に、偶然、間宮新太郎氏邸で、この事件における訴状一件を書きとめた村方の控(ひかえ)文書一冊が発見され、上述のような事件内容が明らかになった。

この文書は現在善慶寺に保管されており、都の文化財にも指定されている。

一〇 御鷹場だった大田区 top

鷹狩りは武家の尚武の精神を涵養(かんよう)する実技として、古くから行なわれてきたが、とくに織田信長をはじめとする戦国武将たちはこれを好み、鷹狩りを利用して領国内の下情の視察や、敵方の情報収集・探索なども兼ねたという。

徳川家康も例外ではなく、江戸入国後間もなく、鷹狩りはもちろん、鹿や兎を遊猟する巻狩りなども、かなり大規模に行なっている。

三代将軍家光は、とくに尚武精神に対する鷹狩りの重要性を主張して、寛永五年(一六二八)一○月に、江戸近郊の沼部・世田谷・中野・戸田・平柳・淵江・八条・葛西・品川の九領を、幕府直属の御鷹場に指定、御鷹場あるいは御留場とよばれる将軍の狩猟場とした。

このうち沼部筋・品川筋にあたる場所が当区内であって、六郷領三六ヵ村は品川筋に、ほかは沼部筋に属して区内全域が指定されていた。

将軍が遊猟のためお成りになるということになると、随行者一〇〇名に近い一隊が御拳場にのりこみ、旅宿における賄(まかな)いの夫役や諸御用は近郷農民に命ぜられた。

とくに新井宿山(現在の山王付近)などで鹿や猪・兎などの小動物の巻狩りを行なう時は、大勢の百姓が追勢子(おいせこ)として自家の戸板など持参でかり出され、労力の提供を強いられている。

遊猟お成りの際の費用なども、高割で村々に分担させられ、そのうえ御拳場内の村々では、狩猟を優先させる諸規則が設けられて、耕作・伐木・家作・行事など実生活面で種々の拘束をうけ、農民はひとかだならぬ迷惑をこうむった(「平川家文書」)。 |

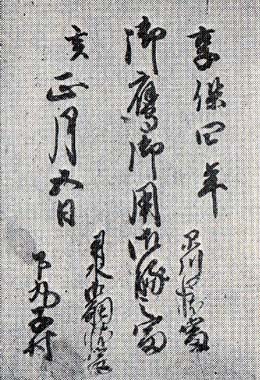

享保4年の御鷹野御用御触留

(「平川家文書」)

|

貞享年間(一六八四〜八八)以前から、北大森村内に幕府の御鳥見屋敷(役所)が設置されており、定居と称する御鳥見役人が常駐していた。

御鳥見役所は代官所の所轄であったが、実質的には代官所と並立する支配役所の観があった。

鷹狩りに関する一切の所務を扱っていたほか、鳥類や獣類の保護、密猟や自然環境破壊に関する監視、御鷹場維持にかかわる法令の施行などで直接農民の行為を規制することが多かった。

犬公方(いぬくぼう)とよばれた五代将軍綱吉は、生類憐みの令を発して一切の殺生を禁止した。

当然鷹狩りや巻狩りも殺生であり禁止されることになって、貞享二年(一六八五)以降に、幕府所属の鷹匠の飼育する鷹は、伊豆七島のうち新島などに放たれ、鷹狩りはいったん中止されたのである。

それから約三〇年ののち、八代将軍吉宗が就任すると、彼の好武的性格を反映して鷹狩りが再開されることになる。

享保二年(一七一七)には、大森村に鶴寄せ土手という鶴観賞と遊猟を兼ねた設備が四ヵ所も構築され、翌三年には、東大森村に敷地一反五畝二二歩をもつ御鳥見屋敷が設置されて、本格化してくる。

新井宿村に住した綱差(つなさし)橋爪(はしづめ)源太郎の『由緒書』によると、その祖源太郎は享保二年九月、吉宗に綱差の仕事の経験をかわれて、伊勢田丸領から召し寄せられ六郷領内の御拳場の鳥類管理の御用を担当することになった。

翌三年九月には、本国伊勢の小俣田村の家財や田地を処分し、妻子をよび寄せて新井宿村に定住した。

元文年間(一七三六〜四一)には、羽田村の一部に彼の請負による新田を開発し、その高一二石五斗余の地は彼の給地として与えられたという。

品川筋とよばれる御鷹場は、六郷領三六ヵ村、川崎領四町二五ヵ村、稲毛領二〇ヵ村が属しており、前述の東大森村の御為見役所がこれを管轄していた。

鳥類や魚類はもちろんのこと、小動物に至るまで、一般農民などが捕獲することは一切禁止されており、獲物の保護、棲息環境の整備、鳥寄せの方策などの目的で、御為見役人が村々を巡回監視した。

綱差は、士分である御為見役と、規制される農民の間に立って、鳥の飼付・餌蒔など現場における実務を担当した。

この頃、区内の新井宿山は、鹿や兎の好猟場として著名であり、羽田・大森などの海浜、鴨の木・下丸子(しもまるこ)などの多摩川水辺には、鶴をはじめ雁(がん)・鵜(う)・鴨(かも)・鷭(ばん)などの水鳥が群来し、多摩川は鮎・鱒などの好遊猟場で、遊猟には絶好の条件を備えていたといえる。

また、古多摩川の流路の跡といわれる鵜の木の先明寺池やその付近には、白鳥が飛来したといわれ、今日から考えると隔世の感を禁じえない。

吉宗は、享保三年(一七一八)に、はじめて品川筋の鷹狩りを行ない、ついで同七年・一〇年・一五年にも放鷹と鉄砲試射の目的で当地に至り、磐井神社や大森の和中散大和の店、池上の養源寺などに立ち寄った記録がある。

以後年中行事のように、将軍家・御三家をはじめ、大奥の婦女たちも遊猟・遊覧の目的で頻繁に来場するようになった。

一方、目黒の駒場原や下総の小金原という遠方まで、遊猟に必要な人足が領内から徴発され、農民の負担はますます重くなっていった。

区内の平川家に残る古文書をみると、享保四年(一七一九)六月の螻(けら)と蝗(いなご)の上納をはじめ、ミミズなど多様な虫類が納められていることに気づく。

この虫類は江戸城本丸や西丸の御小納戸(おこなんど)の飼鳥などの生餌となるもので、単に鷹だけの餌とは考えにくい。

納入方法は、二、三ヵ村が順次に、指定日の毎朝五ッ時(朝八時頃)に、役所に持参する形式であったが、のちには餌屋が出現して納入するようになったため、村々では、それを買い納めるという形になり、銭納の方式がとられ、一種の雑税化している。

また御鷹場内の息を保護するため、害になる猛禽類を排除する必要が生じた。

幕府は鷹狩り再開と同時に、鳶烏打(とびからすうち)と称する鉄砲組を要所に配し、海上から飛来する害鳥を射殺させた。

六郷領の場合、初期には黒沢杢(もく)之助組の連中が、御鳥見役と組んで領内を巡回し、鳶・鵜・烏などを撃ちとっていたようであるが、文化二年(一八〇五)頃から本格的に鷲を対象とする鉄砲組が組織され、羽田の鷲打とよばれるようになる。

この役目は、奥州や房総から飛来して、羽田の洲に舞いおりる鷲を撃ちとることで、井上左太夫支配の鉄砲組同心が、四人ほどで一組となり、毎年秋から冬にかけ羽田の海岸に出張して、この任にあたった。

鷲打にかかる宿泊や賄の費用、案内人々手伝いの人足なども、すべて領内各村の負担とされた。

御鷹場の村々に対する扶持(ふち)の金員が、幕府から多少支給されてはいたが、それ以上に容易ならざる出費を生じ、農民疲弊の原因ともなったようである。

また鷲打の期間中は、海浜に出ることが大変危険であったため、玉先に村民が出ないように、たびたび注意の触がでていることも、磯辺漁労を主たる生業とする羽田浦や大森浦の漁民たちのこうむった被害として、注目されよう。

十一 羽田浦の漁労 top

羽田浦が、中世以来の漁村であったことは明らかである。

後北条氏の時代には、その水軍に編入され、行方氏の支配をうけていたことが「潮田文書」などで知られるが、当時から漁労そのものにも従事していたらしい。

このことは、永禄一一年(一五六八)の北条氏政の印判状で、漁労海域を磯辺に限定し、沖中への出漁を禁止していることによってもわかる。

しかしこの他には、中世の羽田浦の漁労の実態を伝える史料がない。

中世の海はまだどの領主の領有海域という規定・主張もできない自由の海であって、いわば公海であった。

それが江戸期になると、一般の土地同様、海面においても、村落間の境界をはっきりさせ、漁民の操業権を安定させる必要にせまられた。

幕府の海面境界に関する基本的態度は、磯での漁労は地付・根付次第、沖合は入会とするもので、入海または河川の場合は、その中央線をもって境界と定めた。

とくに磯漁場は、幕府や領主にとって、貢租賦課の対象として重要な意味をもったため、はっきり区画を決める必要があった。

そのため、両村境の基点より、沖を見通す沖出線の方位によって、境界を決める方式がとられた。

さらに海付の村々を、磯付村と本漁場に区別し、磯付村は農業を主とする百姓の農間磯稼、本漁場は漁労を専業とする純漁村として区別した。

本漁場は、江戸湾(いまの東京湾)のうち、武蔵・相模・上総・下総・安房の五ヵ国で八四浦あり、これを御立浦(おたてうら)・本浦(ほんうら)などと称した。

本漁場の漁民を、地域的に限定した村落に住まわせ、たとえ付近の磯付村の者であっても、後から漁師に加わることや、他国の漁夫が混入して漁業を行なうことを禁じた。

その反面、沖合の入会海面における漁労を自由に許可すると共に、貢租を減免する政策で漁民を保護し、幕府御用御肴の調達に支障のないような配慮もなされた。

これは、家康の江戸入国以後の、江戸の急激な発展に伴う魚介類の需要の増大と呼応するもので、鮮度を最優先する食品だけに、どうしても近距離の産地、つまり江戸内湾の各漁村が注目されたのは当然の結果といえよう。

幕府は、さらに関西などから、慶長から元和ころにかけて、先進的な漁法の技術者を移住させ、漁獲高の増加に力を注いでいる。

家康が摂津国佃村・大和田村の漁師を江戸内湾に移住させたのが佃島漁村成立の起源であり、大井御林浦の由緒によると、正保三年(一六四六)に駿河国から漁師仁右衛門とその一族が餃洲(さめず)の浦に移住させられ、幕府に魚介類を調進したと伝えられるのもその一例といえよう。

このような背景のもとに成立したのが、いわゆる御菜八ヵ浦で、江戸湾内八四ヵ浦のなかでも時に勢力が強く、八ヵ浦それぞれが、江戸開府直後に御菜肴を献上した功労をもって、以後末代まで、幕府に魚介類を献上する権限を許されたのである。

その代償として、八ヵ浦だけは他の浦の漁場での操業も認められ、また漁業以外の海面支配・海運などにも積極的に関与している。

八ヵ浦の成立に関しては明らかでないが、はじめ本芝・芝金杉の両浦が、江戸至近ということで発祥的存在となったが、間もなく品川浦が加えられ、この三ヵ浦を浦元と称したらしい。

ついで大井御林浦・羽田浦・生麦浦・新宿浦が追加され、江戸初期には御菜八ヵ浦が成立して、江戸湾内の漁業の元締的存在となった。

寛文二年(一六六二)頃から芝・金杉の両浦が、実漁よりも魚問屋的存在に移行していったので、実質的に漁労を行なったのは、ほかの六ヵ浦であった。

羽田浦が後北条氏時代から漁労にたずさわり、さらに水軍的存在であったことは既に述べた。

のちに、家康が江戸城を構築するに際して、多摩川の上流から用材を筏で江戸に運搬した際に、その用材積立て、江戸廻しの中継をしたという。

また大坂の陣の時は、向井将監(しょうげん)の輩下として五三人の者が参加し、御用船を調達して水夫(かこ)役をも務めた。

それらの勲功によって北は大井御林浦、東南は生麦浦境まで四里八町余をその支配下として認められた(「伊東家文書」)。

おそらくこれらの事情が、のちに八ヵ浦に加えられ、本浦となった理由であろう。

江戸期を通して、羽田浦は幕府の上納正魚を調進していた。

それは他の御初浦(おはっぽ)と同様のものであったが、文化年間には毎月一回、月の中旬ころに三種類ほどの魚を御初穂として献上しており、早朝、馬喰町の御用屋敷の御鷹野役所に持参して検査をうけ、城中に納めた。上納魚の種類は多様であったらしいが、とくに鯛(たい)や鰈(かれい)・海老(えび)などが多かったらしい。

羽田浦の出洲には活鯛をかこう生簀(いけす)がつくられ、品川御殿のお成りや城中の祝儀などで、大量に用いられるときの調進に備えていた。

天保七年(一八三六)におきた大森村・糀谷村との争論は、この生簀の周辺に、羽田浦の方で、波除けとして海苔のひび麁朶(そだ)を建てたいと、勘定奉行に願い出たことに端を発している。

これは活鯛調達とその保護に名をかりた、海苔養殖業に進出するための手段でもあった。

特権的な保護をうけた御菜浦の幕府御用は、将軍家の海浜お成りのときの番船と、船払いの御用、伊豆七島への流人および御用物積込み船出帆のおりの引船、年貢米積立て廻漕と破船時の米取場げ船の出仕、洪水時の救助船、難破船の救助などの浦役があった。

それらの役務を、ほとんど無償で奉仕するかわりに、御免言字船(ごめんげんじせん)という極印船を無税で許可され、廻船問屋的な海上運搬をも業務とすることが許されていた。

しかも、品川宿の助郷役は免除され、漁業上の特権も保護されたのであるから、浦方にとっては大きな恩恵であった。

正徳四年(一七一四)の文書によると、羽田猟師町の総船数二三五艘のうち、一五二艘が無年貢船であった事実は、この間の事情をよく物語っている。

また六郷の渡し場に助船として賃船を提供することや多摩川の筏川下げの筏宿なども、この浦の一つの業務であった。

一二 大森の名産“のり” top

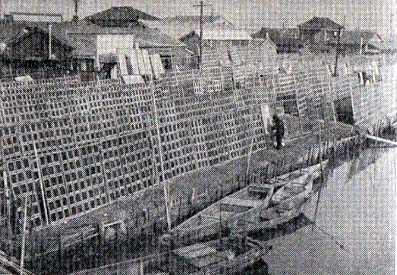

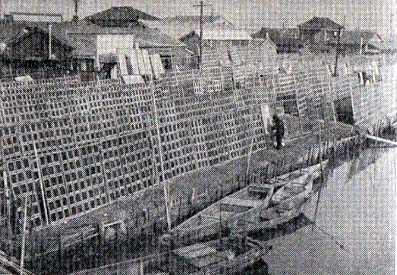

戦後まもないころの、海苔干し場の風景 |

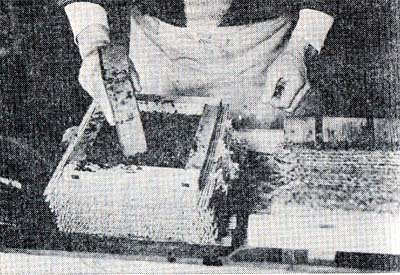

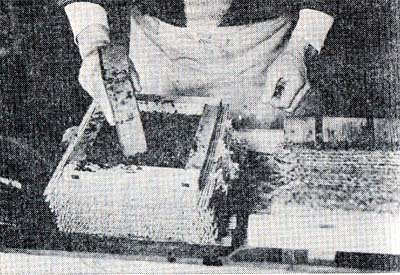

海苔漉きのようす |

浅草のり・品川のりとして古くから名高い海藻“海苔”の、江戸期におけるおもな産地は、大森村であって、質的にも最上とされた。

いつ頃から採取されるようになったかについては、諸説がある。

浅草永楽屋の『浅草海苔由来記』の説では、元禄一六年(一七〇三)の関東地方の大地震で、浅草方面が隆起して陸地化したため、海苔が全くとれなくなったという。

ところが翌年の大水で、浅草川から流れた楢(なら)の小木が、大森沖の益木(まさき)が瀬に根をうめて、立木のように立ち、同年冬に、そこに黒色の海苔が生じた。

以後、大森村の漁民が、この立木をまねて、ひび麁朶(そだ)を建て、海苔を養殖しだしたのだと伝える。

また一説によると、五代将軍綱吉の生類憐みの令で、禁猟になった浅草近辺の漁民が、元禄年間に大森村に移住して、海苔採取を行なったともいう。

しかし江戸期の地誌類などでは、貞享年間(一六八四〜八八)から大森村で海苔製造がはじまったとするのが定説のようである。

注目すべきは、天和二年(一六八二)に、大森村字堀之内の百姓野口六郎左衛門が、浅草雷門前にある海苔問屋永楽屋庄右衛門と相談して、海辺に海苔ひび――海苔を付着させるための麁朶(そだ)――を建てる許可を、公儀に願い出て許されたのが、大森海苔の初めとする伝承である。

これを立証する確実な史料はないが、野口家には、都の文化財に指定されている正徳五年(一七一五)以来幕末に至る、大森村海苔場(磯付海面)境界紛争の文書をまとめた『海面ひび一件御裁許証文写』など、四冊の写本が伝存されている。

同家が大森村の、海苔採取業の草分け的存在であることには異論がなく、あるいは、この伝承が事実を伝えているのかもしれない。

とにかく、江戸中期頃から海苔の代名詞のように、大森海苔が江戸の名物として言いはやされるようになったことは事実で、それは、ここから最良質の海苔が産出されたことによるのであろう。

大森村海苔場の貢租は、延享三年(一七四六)に採取稼人の軒別で定められ、全額三貫三四〇文を上納し、宝暦七年(一七五七)には海苔場面積五万五五〇〇坪に増加、貢永も三貫七〇三文になっている。

文化八年(一八一一)頃には、大森村海面の字横柵という海苔場が、沖寄りで汐合がよいためか、きわめて上質の海苔がとれだした。

これが江戸城御用(幕府)の御膳海苔として、浅草の永楽屋庄右衛門を経て上納され、その代りに海苔場の保護、他村の干渉の排除、他村の海苔場新設の禁止など独占的特権を得たらしい。同一〇年には、海苔場面積一二万二六六坪、貢永四五貫二一五文と大幅に増加し、ますます発展の一途をたどった。

この頃の大森村の“海苔ひび”の建て場所は、五〇間に三〇間くらいの面積の柵が一五ヵ所もあったといわれる。

文政一一年(一八二八)以後、慶応三年(一八六七)に至る上納高は、毎年三五〇〇帳、生海苔にして五〇石にのぼり、その報償として幕府から年々八〇両が下付された。

海苔採取の戸数は約三〇〇戸、年間の生産高は約二〇〇〇万枚で、当時の日本全国の海苔生産高の七三パーセントを占めている。

明治維新を迎え、国事多端のとき、維新政府の御用金調達を命ぜられた大森村の海苔業者たちは、明治元年(一八六八)九月に五〇〇〇両という大金を献上した。

明治維新政府の創建期にあたって、政府はおそらく各種業界などから、御国恩冥加金(みょうがきん)という形で御用金を徴発したらしい。

これもその一環の調達金で、二五〇〇両は献納、半分の二五〇〇両は五年賦で返済という覚書がとりかわされた(「茨田家文書」)。

翌年業者たちは、明治政府に交渉して、返済分の代りに海面二万三五〇〇坪を、新しく海苔採り場に許可してもらった。

場所は大森村の地先の海面、字東貫森というところにあったが、近年まで官軍場とよばれ、主要な海苔採り場であったことも注目される。

いずれにせよ、明治維新の混乱期に、大森村が、五〇〇〇両という大金を村民から集めて調達しえた海苔業者の実力は、驚嘆に価する。

一三 江戸の入口“六郷橋” top

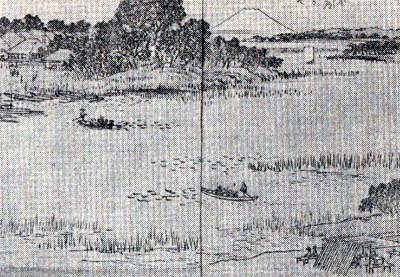

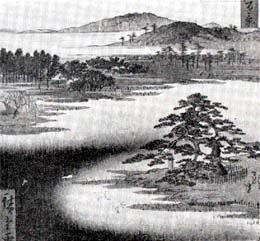

広重描く六郷の渡し(『絵本江戸土産』より) |

明治30年ころの六郷橋 |

東海道川崎宿から江戸に入る要衝に、多摩川の河口が広がっている。

この地は、古くから東海道の江戸への入口として注目された六郷橋、六郷の渡しがあったところで、大田区側は現在の東六郷、江戸期には八幡塚村とよばれた。

文明一二年(一四八〇)に江戸から京都に上った人物の紀行文である『平安紀行』は、従来太田道灌の著述と伝えられている。

この著は、作者や内容に古くから疑問がもたれているが、元和二年(一六一六)の写本が群書類従本の底本となっており、中世には成立していたのではないかと想定できる。

江戸を出立した著者は、芝・大森・川崎という経路を通っているから、すでにこの頃海岸線沿いの街道があり、六郷あたりで渡河して川崎宿に至ったのではなかろうか。

後北条氏時代に、品川が要港として発展し、江戸の商品流通の一基点として、注目すべき存在であったことは衆知の事実である。

すでに述べたように大森郷・永富郷が大井氏・大慈恩寺などの所領であったことや、江戸蒲田氏の活躍などは、中世における区内の海岸付近の発展を意味するものであろう。

また羽田浦や大師河原という多摩川河口部が、後北条水軍の一基地とされており、有力家臣である行方弾正(与次郎)が、その支配のためにここに配されている事実は、川崎側と六郷側を結ぶ要路としての海岸沿いの陸路が、中世以来、すでに開かれていたであろうことを推測させる。

『北条記』は、けっして良質の史料ではなく、その史実に疑問がもたれる点も多いが、逆に他書にみられない史実もかなリ含まれている。

しかも寛文一二年(一六七二)開板の『北条盛衰記』なども類本であり、その成立は古い。

この著の永禄九年(一五六六)の記事に、武田信玄の軍勢が、後北条氏を討つべく、品川から大森・六郷に押し寄せたとある。

古来、武田勢がこの地区に侵攻したとする説は、はなはだしき僻説として否定されている。

筆者も、これを全面的に史実とみることには当然疑問をもつが、「六郷に行方弾正居たりける間、己が屡敷の近所なる八幡を要害に構へ、稲毛の田嶋・横山・駒抃等を引率し、橋を焼落し甲州衆を通さず、其辺の郷民等皆六郷に集る。

信玄は品川の宇多川石見守、鈴木を追散して、六郷の橋落ければ、池上へかかり池上寺を追捕しける」という内容は、相当在地形態々史的背景を考証して成立したものと考えられる。

だとすると、この頃すでに六郷の橋は存在していたのではなかろうか、とすら想定しうる。

従来の地誌類は、ほとんどこの記事をもとにして、後北条氏時代から橋が存在したが、焼け落ちたので慶長期に再興したと伝えるが、『江戸旧事考』は「抑も六郷の橋は、徳川家の入国のみぎりに、南北の往来を便ならしめんが為に、文禄には千住へ、慶長には六郷へ、倶に大橋を渡されし時、いずれも創造にて、曾て再興にあらぬなり」と、再興ではなく家康によって初めて橋がかけられたのだと主張する。

しかし、この説は家康の偉業を顕彰することが第一の目的であり、そのために創造・再興の議論をかまえたもので、けっして真実を語っているとは言いきれない。

ともあれ、家康は江戸入国と共に、交通路の整備につとめたことは事実で、慶長五年(一六〇〇)七月に酒井左衛門尉忠次を普請奉行として六郷大橋は完成し、両国・千住の大橋と共に江戸の三大橋とうたわれるようになった。

この橋の完成は東海道の交通史上、画期的な発展をもたらしたことは言うまでもない。

家康は同年六月二三日に、六郷神社に新橋竣工に際しての神文を寄せて、「初めて武州荏原郡と橘樹郡との境の河の新橋を渡らんと欲し……雁歯(がんし)百余間、古今まれなる橋なり」とその成果を自負していたことがわかる。またこの木橋の礎石が、現在、川崎市に保存されており、その規模の一端を知るうえで参考になる。

しかし、この大橋は急造であったためか、いたみが早く、慶長一八年(一六一三)には大修理が加えられた。

その時、欄干には鋳造の擬宝珠(ぎぼし)が取付けられ、堂々たる威容を誇り、立派なものに改修されたという。

『東海道名所記』(浅井了意撰)に「長さ百二十間、橋のつめを右のかたへ池上へ行く道あり、道の左の方半里ばかりにりょう師の住む里あり、羽田村という。

橋の上より西のかたに大山(おおやま)見ゆ」と当時の様子が記されており、現在の橋よりやや上流、西寄りにかかっていたらしい。

また、架橋に際しては、八幡塚村と川崎宿の間を掘割り、多摩川の流路を変える大工事であったと伝わる。

その後、あいつぐ多摩川の氾濫・洪水で、毎年のように被害をうけ、そのたびに改修が加えられた。

寛文二年(一六六二)に、新たにかけられた橋も、同一一年(一六七一)八月二七日から三日間にわたる豪雨で流失する有様で、天和三年(一六八三)にようやく復旧したという。

とにかく橋の保持・改修には、想像以上の費用と労力が、毎年のようについやされたのは事実であろう。

貞享五年(一六八八)七月二一日の大洪水で、上流から流れてきた家屋が橋に激突したために大破した。

幕府は出費節減を理由に、これを機会として橋を廃止し、渡船による渡場にすることとなった。

以後、明治初年に至るまで、約二〇〇年ちかく、東海道の名所六郷の渡し場として往還の人々に親しまれたのである。

明治五年(一八七二)に至り、橋のない不便さを解消するため、八幡塚村の名主鈴木左内は、自力でここに橋をかけることを発願、東京府に許可を求める願書を提出した。この計画の内容は渡橋者から料金を徴集して架橋費・修繕費などに充てようという有料橋、つまり企業性をもったもので、計画としてはまことに興味深い。

しかし実際の工事費は莫大なもので、左内一人の力ではとうていまかないきれず、結局、近隣の協賛者の資助・投資を得て同七年(一八七四)一月にようやく実現をみるに至った。

これほど苦労してかけられた左内橋も、やはり木橋であったため、河口部では長年保ちうるものではなく、毎年の洪水で破損・落橋が続き、“金喰橋”の異称でよばれるほどで、採算がとれるはずもなく、惨憺たる有様であったらしい。

明治三三年(一九〇〇)に京浜電気鉄道株式会社が、この橋を所有していた六郷架橋組合から買収し、同三六年八月に一般に無料で公開され、同三九年暮れに政府に献納、国有となった。

ところが同四三年八月の洪水で流失したため、翌年東京府と神奈川県で共同架設による木橋(橋長五二間・幅員三間)を新設したが、たびたびの修復で維持がむずかしかったという。

大正一四年に至り国道の整備の一環として近代的なコンクリート橋が完成、これが今日まで存続している六郷大橋である。

一四 幕末の様相 top

江戸湾の海防と大森大筒町打場

一九世紀前後のいわゆる黒船の来航は、鎖国政策で冬眠状態にあった日本人の対外国観に、大きな動揺を与えた。

とくに寛政・文化・天保年間にあいついだロシア・イギリス・アメリカなどの、植民地政策をもつ国々の通商使節の来航は、どうしても海防の必要性を感じさせるショッキングな事件であった。

幕府は黒船来航対策の一環として、日本各地に海防対策をとらせると共に、膝元の江戸湾には砲台を築造させ、羽田の砲台には、天保一三年(一八四二)一二月に羽田奉行として田中市郎右衛門勝之を赴任させた。これが江戸湾防備の最初である。 しかし、羽田砲台は多摩川の河口に位置したためか、遠浅のため船が近づけず、実用にならなかった。

そのため弘化元年(一八四四)に廃され、奉行の田中市郎右衛門は浦賀奉行に転任、羽田奉行所は閉鎖された。 |

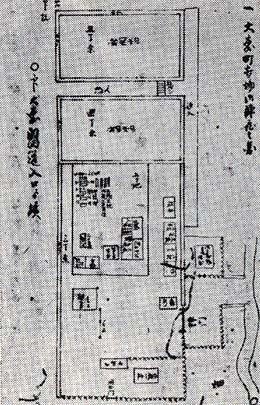

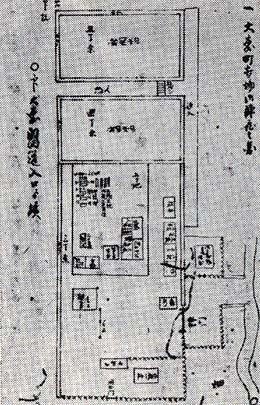

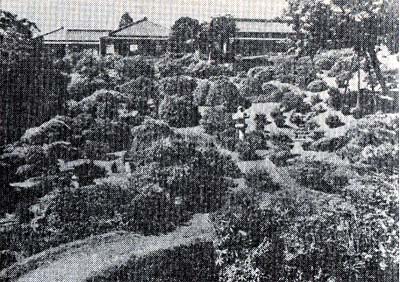

大森町打場の図

(「毛利家文庫」より)

|

嘉永6年ペリー来航図

(「毛利家文庫」より)

|

羽田が海防上の要地であることは言をまたないが、地理的悪条件があって、わずか一年余で廃絶という余儀ない事態を招いた。

その代りでもあろうか、嘉永三年(一八五〇)頃から、地続きの大森の海岸に、大筒町打場を建設することが評議され、同五年に実現した。

大筒とは大砲のことで、これを試射したり、操練の方法を勉強する場として造られたのであるが、実質的には、やはり海防上の基地と理解したほうがよさそうである。

場所は現在東京ガス大森工場のある大森東三丁目で、海岸に縦一六○間(二六○メートル)、横六〇間(一〇〇メートル)ほど張り出して、海面上九尺(三メートル)に築きたてた。 |

そこに弾薬庫をつくり、毎日森が崎・羽田方面に向かって発射され、玉目三〇貫までのものが試射されたので、その響音は大きく、芝・麻布あたりまで震動したという。

翌六年には、ペリーが浦賀に来航したことで、海防の必要性は増大し、幕末まで連日のように操練が行なわれた。

当時の大筒の玉の飛距離は四、五〇〇メートルぐらいのもので、発射後、弾丸の飛ぶ状態が肉眼でよく見えたと伝えられる。

梅屋敷事件

古くから蒲田付近は梅の栽培が盛んで、その実も優秀であったから、江戸の人々が好んだ梅干や梅びしおの多くは、ここから供給されたという。

文政の初期、東海道の大森あいの宿付近で和中散と称する道中常備薬を商っていた山本忠左衛門の忰(せがれ)久三郎が、自邸の庭続きに、近在の梅樹を移植して梅林をつくり、これが東海道の両側に面していたことから有名になり、誰言うとなく梅屋敷とよばれるようになった。

梅花の季節には、江戸の文人墨客・風流人の賞玩するところとなり、杉田や亀戸の梅林と共に江戸近郊の名所といわれ、広重なども往時の盛観を浮世絵に残したので、広く世に知れわたった。

徳川一二代将軍家慶(いえよし)が、放鷹のおりに立ち寄ったり、同一四代家茂(いえもち)が、文久三年(一八六三)に上洛の途中休息、また幕末・明治初期には、佐久間象山・三条実美・岩倉具視・木戸孝允・大久保利通・伊藤博文など幕末・維新期の要人が、風流に託して国家の大事をここで談じたこともたびたびであったという。

文久二年(一八六二)一〇月に、攘夷の勅命を奉じた勅使が江戸に下った時、随行した長州藩の高杉晋作・久坂玄瑞・井上聞多(馨)・品川弥二郎ら一一人は、手はじめとして横浜異人館の焼討ちを計画した。密議の場所は、ここ梅屋敷内で、玄瑞から事の次第を打ちあけられた土佐藩の武市半平太(瑞山)は、暴挙として反対したが、聞き入れなかったため、主君山内容堂(豊信)に急を知らせた。

容堂は、長州藩の世子毛利元徳に知らせ、慰撫につとめ、ようやく危機一髪のところでこの挙をくいとめた事件を“梅屋敷事件”といい、ここが舞台となったのである。

明治以後も、明治天皇や大正天皇の行幸・皇后の行啓などがあって、梅の名所として有名であったが、京浜国道の拡幅や、京浜電車の開通による地所の縮小などで、しだいに往時の姿を失っていった。

昭和一三年には、東京市の公園に寄付され、一般公開となり、戦後は区の小公園に転用され、再度管轄が変り、今や昔日を偲ぶことすらできない有様である。

勝海舟と池上本門寺・洗足池

戦前の池上本門寺・松清園 |

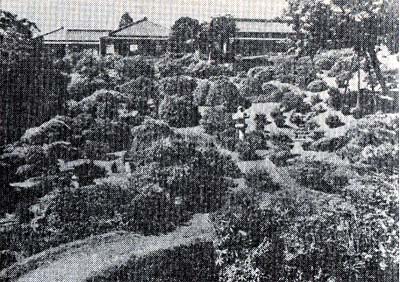

広重画「洗足池」 |

慶応四年(一八六八)一月、徳川慶喜は、鳥羽伏見の戦に敗れて江戸に帰ると、勝海舟を陸軍総裁に任じて全権を委任し、時局の収拾を計った。

新政府軍は、二月に有栖川宮熾仁(たるひと)親王を大総督として東征し、四月三日には池上本門寺を宿陣と定め、江戸城開城の交渉に入ったものと思われる。

当時の触書(ふれがき、「平川家文書」)をみると、宿陣用の米・夜具・居風呂・洗足たらい・諸賄道具まで、近郷の村々の百姓から集められていたことが記されており、興味深い。

池上在陣中に、海舟は再三本門寺を訪れて、新政府軍の代表者西郷南洲(隆盛)らと、江戸城無血開城を議したといい、会談の場所は、本門寺の庭園内(松濤園)にあった四阿(あずまや)と伝えられる。

海舟が、本門寺を訪れた際に利用した道は、中原街道で、人目をはばかり、東海道をわざと避けたらしい。

中原街道に面して風光明媚な名勝、洗足池があり、海舟はことにこの池畔の景を愛したという。

のちに池畔の一隅に別邸を建て、洗足軒と称した。彼の遺言により、池畔に墓が建てられ、いまも夫人民子の墓と並んでおり、墓域には南洲の留魂碑などもある。

一五 文明開化の頃 top

行政のうつり変り

慶応四年(一八六八)四月一二日、江戸城は無血で開城され、新政府軍の東征大総督有栖川宮熾仁親王は江戸城に入った。

上野にたてこもって反抗した彰義隊(しょうぎたい)も、五月一五日には討伐され、ようやく江戸は安静の徴(きざし)をみせる。

同一九日に江戸鎮台府を設け、熾仁親王が鎮台となり、駿河以東の一三ヵ国を管轄、寺社・町・勘定の三奉行を廃して、社寺・市政・民政の三裁判所を設けた。

七月には、旧御府内の江戸市中を東京府と名づけ、府外の旧代官の支配地は武蔵県とし、とりあえず旧代官の村松長為・山田政則・桑山効の三人を、そのまま武蔵知県事に任命した。

大田区の地域は村松長為の支配下であった。

同九月八日に明治と改元され、翌年三月から、天皇は東京に永住することとなり、文字どおり首府東京となった。

同年二月には、武蔵県は旧代官の支配地別に分割改称され、品川・小菅(こすげ)・大宮(のちに浦和)の三県となり、大田区域は品川県の管内で、古賀一平が県知事に任命された。

同四年七月の廃藩置県で、全国的統一地方行政組織の一つとして東京府が発足し、大体現在の二三区に相当する品川・小菅二県全部と、浦和・神奈川二県の一部が編入され、大久保一翁が知事になった。

同一一月に、大区・小区制が布かれ、東京府は一一大区に区分され、大田区域は第二大区の第二・三・四小区に入れられた。

旧来の村役である名主や年寄に代るものとして、戸長・副戸長が置かれ、大区にはそれを統轄する区長が任じられた。

当時の大田区域の村け、東大森・西大森・北大森・不入斗(いりやまず)・新井宿・馬込・石川・雪ヶ谷・池上・市之倉・桐ヶ谷・堤方・上知堤方・下池上・徳持・久ヶ原・上知久ヶ原・道々橋(どどばし)・鵜ノ木・嶺・下沼部・上沼部・蓮沼・道塚・小林・安方・原・今泉・古市場・矢口・下丸子・女塚・御園・北蒲田・新宿(しんしゅく)・雑色(ぞうしき)・八幡塚・町屋・高畑・古川・糀谷(こうじや)・浜竹・下袋・萩中・鈴木新田・羽田猟師町・羽田の四七ヵ村であった。

明治六年(一八七三)三月に、大区・小区の行政区画の改訂があり、大田区の地域は第七大区の三・四・五小区に分属されることになり、従来の東・西・北の三大森村が合併されて、大森村一村となったため、四五村に減少した。

明治一一年(一八七八)には、東京府が一五区六郡に再編成されたので、当区は荏原郡に属した。

この頃上知堤方村と堤方村、上知久ヶ原村と久ヶ原村が合併したので四三村となり、大森・馬込・新宿・羽田の四村は、それぞれ独力で村役場をもったが、ほかの村々は、近接数村が連合して役場をもち、その数は全部で一一であった。

明治一二年(一八七九)に糀谷・浜竹・下袋の三村が合併して糀谷(こうじや)村となった。

明治二二年(一八八九)に、市制・町村制が施行されると、大森村を除く四○村は区域と名称を変更して、新たに八村がうまれ、入新井・馬込・池上・調布・矢口・蒲田・六郷・羽田の各村に、近隣各村が大字として分属した。

明治三〇年(一八九七)に、大森村が町制を採用、大森町と改称したのを皮切りに、同四〇年に羽田、大正八年に入新井、同一一年に蒲田、同一五年に池上、昭和三年に馬込・矢口・六郷・調布(町制と共に名称を東調布と改めた)の各村も、町と称するようになる。

昭和七年には、東京市が隣接五郡八二町村を併合して区制を拡大、大東京市となった時、大森区(大森町・入新井町・馬込町・池上町・東調布町)と蒲田区(矢口町・蒲田町・六郷町・羽田町)の二区が成立した。

昭和一八年に東京市が都になった時も、この両区はそのまま残り、戦後、昭和二二年に両区が合併するまで続いた。 |

昭和初期の蒲田村役場

|

郊外地としての発展

明治五年(一八七二)に、新橋〜横浜間に新設された日本初の鉄道は、開設当初区内には駅がなく、現在の大森駅に休憩所が置かれ、手の合図で汽車を止めて利用する有様であったが、同九年に地元の要望もあり、正式に大森駅が設けられた。

この頃の区内の人口は約三万人、大村である大森村が七五〇〇人余、羽田村が猟師町と合せて五〇〇〇人ほど、他の各村は五〇〇人弱であった。

これが、同二二年の東京市成立時でも、三万六〇〇〇人程度で、約一・二倍の増加しかみられていないから、農村や漁村を中心とする末発展の状態であったといってよかろう。

台地には麦畑と雑木林、低地には水田、海岸部は湾内の漁業と海苔の養殖、六郷地区を中心とする多摩川沿いは桃や梨が栽培され、台地部では柿がよくみのり蒲田地区は梅の名所で、のどかな田園風景を呈した。 |

大正時代の大森駅東口のようす

|

毎年一〇月一二日を中心に繰広げられる池上本門寺のお会式の万灯行列が、区内鏝大の行事として注目されたくらいである。

大森駅が開設されると、わずかに近くの山王地区の一部に別荘風の住宅ができ、郊外保養地化のきざしをみせたが、ここが高級住宅地となったのはずっと後のことだ。

しかし、わずかずつではあるが、東京近郊の行楽地・保養地としての開発が進んでいたのは、事実といえる。

明治二五年に、大森の八幡海岸(現在の磐井神社前の海岸)に海水浴場が開設され、同二七年には、灌漑用水として発掘した井戸から、森が崎鉱泉が発見され、しだいに行楽・遊興地として注目されるようになった。

森が崎鉱泉は、同二九年頃から源泉である大森寺(もと大森教会)の堂域で、無料施湯が行なわれていた。

同三〇年に、最初の鉱泉旅館である光遊館が建てられたのをきっかけとして、次々に旅館・料亭が立並び、盛時には二十数軒もあり、歓楽街を形成、開掘数年後には、東京近郊の保養地として、広く知れわたった。

文士や政財界人などの名士の来遊も多く、某旅館の宿帳をみると芥川龍之介・田山花袋・永井荷風・尾崎士郎・徳田球一・堺利彦などの名もみられる。

しかし、第二次世界大戦で旅館や料亭は軍需工場の寮などに転用され、遊楽街は閉鎖の状態となり、現在はその面影をとどめない。

もと羽田の東京国際空港内にあった穴守(あなもり)稲荷神社も、明治一八年(一八八五)に一般参拝の公許を受けてから流行祠として著名になり、東京方面の商人や花柳界などの信仰をあつめた。

講社もできて「羽田ではやるお穴さま、朝参り晩には利益さずかる」という羽田節の賛歌がうたわれるほど発展した。

付近が潮干狩や海水浴に好適な海浜であったことと、明治二七年頃、門前で鉱泉が発見され、泉館・要(かなめ)館などの鉱泉宿や割烹旅館ができたことも、発展に拍車をかけたといえる。

しかも、同三五年に京浜電車が稲荷橋まで開通、大正二年には、神社前まで乗り入れたことによっていっそう便利となり、関東屈指の流行祠となった。

境内には、大小無数の赤い鳥居が並び、参道には茶店・土産物屋が軒を連ね、ふぐ提灯・貝細工・せんべいなどが名物として売られ、味のよい蛤料理ももてはやされた。 |

大正時代の穴守稲荷参道

|

ところが終戦によって昭和二〇年九月にこの地が米軍に接収されることになり、一時羽田神社に合祠されたが、同二九年現在地に移って再建され、今日に至っている。

いまは、わずかに空港内に残されている一の鳥居が、往時を偲ぶ遺物として印象的である。

原村の梅林は、明治一六年に原村(多摩川二丁目)の名主であった原清次郎が、梅の実を栽培する目的で、約二〇〇〇坪の地に三〇〇株の梅樹を植えたことから始まる。

花時の見事さでしだいに有名となり、見物客が増えたので、園内に五〇〇坪の庭園と池を築造して小亭を設け、一般に開放した。

その後、梅林そのものは次々に転売されたが、明治二九年に蒲田の伴田六之助の別邸になってからは、さらに土地を三〇〇〇坪にひろげ、いっそう整備され、東京南郊の梅の名所として、蒲田の梅屋敷と共に並び称されるようになった。

毎年二月一一日から三月末日まで一般に公開され、開園中は茶店も出てにぎわい、一日に三、四〇〇〇人も見物客がはいったと伝えられており、とくに名木の立春梅は見事であったという。

しかし、五十数年続いたこの梅林も、昭和一二年閉鎖され、跡地は工場や倉庫に転用された。

園内にあった明治天皇の御製(文博・前田慧雲書)の歌碑や、そのほかの句碑などは、いま園の一隅にあたる斎藤ツイストドリル工場の稲荷祠の周辺に集められ、保存されている。

八景園は大森駅山王口の前、天祖神社の隣地に、明治一七年久我邦太郎によって開園された。

久我は台地上を一万坪ほど買収して、年々梅や桜などを増植し、料亭も建てて遊園地としたため遠足・運動会・宴会・演説会などの好個の場所として広く知れわたり、同三五年には昭憲皇太后も立ち寄られている。

また有名な鉄道唱歌に「梅に名をえし大森の」と歌われているのは、当時の八景園の梅花のすばらしさをよんだものだという。

大正一一年まで続いたが、全域を四〇区画に区切り、分譲地として売り出したため、現在はその姿を全くとどめない。

大森射的場は、現在の大森テニスクラブ(山王二丁目)の所にあり、明治二二年に本郷向か岡から、ここに移された。

尚武の気風を涵養する目的で、一般の人々に小銃の射撃を練習させるため、西郷従道(つぐみち、隆盛の実弟)らが主唱した帝国小銃射撃協会のもので、八景園の隣接地一万五〇〇〇坪を買収して設けたものである。

明治二二年には開場、大射的会を開催、総裁の小松宮夫妻も臨席し、盛会であったという。

同二九年・三一年には、皇太子(大正天皇)も来場、利用度も年々上昇した。

昭和一二年頃まで続いたが、周囲に宅地が多くなったため、射撃場を鶴見に移すことになり、閉場のやむなきに至った。

このほか、明治三五年に横浜植木会社が設立した蒲田菖蒲園は、葛飾の堀切菖蒲園と並ぶほど有名で、蒲田駅開設の要因になったともいわれる。

羽田には黒田家の鴨猟場があり、京浜電鉄が経営する運動場・海水プールなどもできた。

とくに運動場は明治四二年に開場され、羽田グランドとよばれ、野球場・テニスコートなど一二万坪という広大なもので、早・慶・明・法の大学野球試合が行なわれたり、広く一般の運動会や園遊会にも利用された。

明治四四年には、翌年のストックホルム第五回オリンピックのマラソンの国内予選が、ここから東神奈川往復ユースで行なわれ、金栗四三(かなぐるしぞう)選手が二時間三二分四五秒の記録で優勝し、記念すべき場所となった。

また明治三九年には、東京競馬会が池上徳持村(池上六丁目付近)の水田の中に、池上競馬場を開設、当時は横浜の根岸競馬場につぐ規模をもつものといわれたが、数年間開催されただけで、競馬場か目黒に新設されたため荒廃した。

しかし、同三二年には京浜電鉄が開設されるなどの要因も重なって、明治期における当区域は、郊外清遊地・保養地として大きな発展をみたのである。 |

蒲田駅開設の要因ともいわれる蒲田菖蒲園

|

一六 大正から昭和にかけて

top

農村から市街、工業地へ

明治期には純農漁村に近い存在だった当地域も、大正から昭和にかけて宅地が増大し、しだいに工業も進出してくるようになる。

大正四年に、東京〜桜木町間に電車が運転されるようになったことで、この市街地的発展にいっそう拍車がかかった。

大資本を背景とした近代的工業は、すでに明治四一年に東京瓦斯の大森工場が進出しているが、つづいて大正四年に大森に日本特殊鋼・東京瓦斯電気(戦後はアサヒピール工場)、同八年に蒲田駅付近に黒沢工場、同一〇年に新潟鉄工蒲田工場などができて、今日のように、住宅と工場の混在地帯となるきざしをみせている。

そのころは東京の近在として、まだ地価が低廉であったことと、平地が多いこと、陸上はもちろん海上・河川上をも利用できる運搬上の便利さがあったことなどで、当地域が工場地として注目された。

しかし、家内工業が比較的安定していた当区内では、その誘致に品川区ほど熱心ではなかったようで、本格的に工業地帯化するのは、昭和一二年の日中戦争以降のことである。

戦時中になって、当地域には大小各種の軍需工場か進出、昭和一六年の生産額は約九億四〇〇〇万円に達するほどであった。

これは昭和三年の統計の二三倍、同七年の一九倍にも相当する工業生産物の伸長率である。

生産された製品は、大正七年から八年間を費やして建設された、当時類例のないコンクリート舗装の第一京浜国道を利用して、全国に発送された。

さらに昭和一一年から第二京浜国道も新設されることになり、ますます工業地帯としての条件を整える至った。

近代的工場の誘致が遅れた事情は、安定した家内工業をもっていたことをすでに指摘した。

加えて農村部も東京の後背地として、新鮮な疏菜(そさい)類や果物を供給する重要な地域であったため、品川のように宿場町に頼っていた経済事情とはかなり違っていたのである。小規模な手工業的な

工場も、自力で進展をみせた。

とくに江戸期から大森の名産玩具として知られた麦藁(むぎわら)細工は、明治期になると麦稈真田(ばっかんさなだ)とよばれる麦藁帽子として、家内工業に定着し、水運の至便な六郷・矢口・羽田地区に拡がった。

製品はアメリカを主に、イギリス・イタリアなどに輸出され、明治二〇年頃の最盛期には、輸出額四〇〇万円にも達したという。

また明治末期から麦藁にかわってマニラ麻の真田が生産されるようになり、大正五年の出荷額は一〇〇万円にのぼった。

一方、大森地区を中心に、糀谷・羽田で採取される海苔は、すでに全国的に知られた名産であったが、大正期に入ると、全国各地で採れる海苔の集散地としても、不動の位置をもった。

大小の問屋がこの地域に軒を並べると同時に、その加工のための工場も進出する。

海苔の佃煮・焼海苔加工・製紙工場などが主であったが、いずれも規模は小さかった。

住宅地の拡大と人口の増加は、大正一二年の関東大震災を一つの要因と考えなくてはならない。

市街部の罹災によって、焼け出された人々は近郊に移住することが多くなり、国電の駅付近はしだいに新開地として発展してきた。

山王のように、明治二〇年頃から別荘風の高級住宅ができ、政財界の富裕な人々が住宅地として求め、文化人の生活協同組合的な大森倶楽部が結成されるほどになったところもあったが、これはあくまで特例にすぎない。

区全体からみると、人口増加傾向が顕著になるのは、やはり関東大震災以後のことで、大正元年の総人口約六万人が、同一二年には一二万八〇〇〇人と二倍以上に上昇したことでも知られよう。

しかし、まだ大部分の地域は田園風景豊かな農村で、昭和初期までは当区域を市街地とよぶことはできない。

大正一二年に、東急目蒲線が全線開通、昭和三年に池上線が五反田(ごたんだ)駅に乗入れ、交通機関が整備されると、区の台地部の住宅地化か急速に推進された。

昭和七年に大森・蒲田両区が設置されたころには、人口約二二万五〇〇〇人とさらに上昇を示し、とくに、区の東部平地部である大森・蒲田両地域を中心に増加をみせ、しだいに市街地化の傾向を現わしてくる。

ところで、区の西部にある台地部は、昭和七年に渋沢栄一が主唱し、都市と田園との調和をはかる理想的な郊外住宅地建設という目的で、田園調布一帯約四八万坪の地が、田園都市株式会社により開発分譲され、高級住宅地として脚光を浴びた。

それより前、関東大震災以後に、川端康成や三好達治が住んだ馬込文士村も、昭和初期には田園調を残した郊外住宅地として、文化人が好んだ土地となり、山王と共に著名な存在であった。

その後しだいに工業地帯・住宅地帯・商業地帯と漸増(ぜんぞう)の傾向を示し、人口も増大、戦前の人口のピークは昭和一七年の六〇万八〇〇〇人である。 |

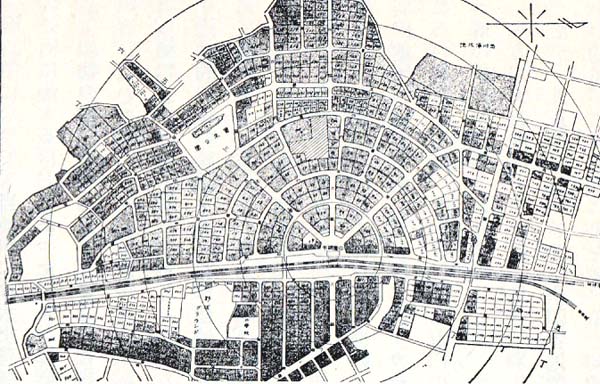

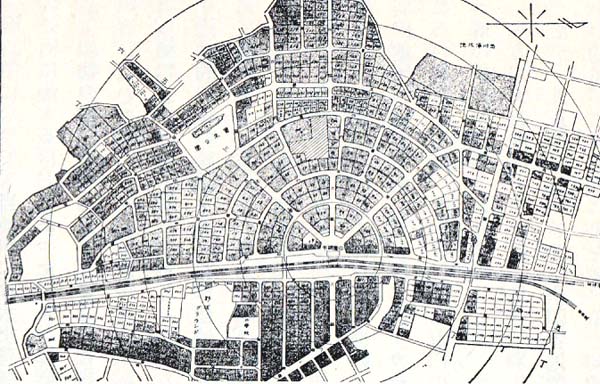

多摩川台住宅地平面図

|

松竹キネマ蒲田撮影所

松竹が社内にキネマ部を設けて、映画の製作供給を始めることを発表したのは、大正九年二月である。

その撮影所として、蒲田駅前の字逆川(さかがわ、蒲田五−三六)にあった中村科学研究所の跡地が選ばれたので、一躍蒲田の名は時代の脚光を浴びることになる。

蒲田での最初の作品は「路上の雲魂」(小山内薫指導・村田実監督)で、以来一六年間撮影製作がつづけられ、設備も充実し、無声時代・トーキー時代を通して、数多の名作を世に送り出した。

当時の男優には、井上正夫・岩田祐吉・勝見庸太郎・諸口十九・鈴木伝明・大日方伝(おおひなたでん)、女優には川田芳子・栗島すみ子・英(はなぶさ)百合子・田中絹代・柳さく子などがいて、付近にはこれら俳優や監督・撮影関係者などの住居ができ、映画村の観を呈していた。 |

かって数多くの名作をうんだ松竹キネマ蒲田撮影所

|

昭和六年頃から、トーキー時代を迎え、わが国最初の本格的トーキー作品である「マダムと女房」など続々と製作され、事業も拡大した。

しかし、六〇〇〇坪の敷地しかない蒲田では、しだいに狭くなり、松竹は、東海道線大船駅の東方に三万坪の地を求め、昭和一一年一月に移転し、以後、蒲田撮影所の名が消えることになった。

東京国際(羽田)空港

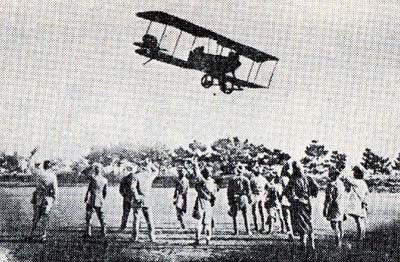

それまでは、昭和四年に設立された日本航空輸送会社が、立川の陸軍飛行場を共用して、一日一便、東京〜大阪〜福岡間の往復飛行をしていたが、羽田に東京飛行場か開場すると共に、地理的に便利なここが利用されるようになる。

昭和六年の満洲事変、同七年の上海事変、同一二年の支那事変とあいついだ中国大陸での戦乱によって、必然的に満洲・中国・南方諸島へと航空路が拡大され、同時に飛行機もDC3型・MC20型などの金属製双発機が登場する時代となった。

その結果、飛行場の拡張が必要となり、同一三年には、隣接の京浜電鉄運動場を買収して二二万坪(七二万平方メートル)にひろげ、滑走路は長さ八〇〇メートル、幅八〇メートルのもの二本を新設した。

はじめは民間航空だけが使用していたが、支那事変以後は、霞浦(かすみがうら)海軍航空隊に羽田航空隊ができて、常時駐屯するようになり、軍用機も発着するようになった。

さらに第二次世界大戦が勃発すると、分遣隊は東京海軍航空隊に昇格すると共に拡充され、完全に軍用航空基地となり、戦局の悪化に伴いたびたび戦禍をうけた。

終戦による米軍の進駐で、昭和二〇年九月、飛行揚は米軍に接収され、占領軍の軍用大型機が発着できる規模に拡大整備を行なうことになった。

そのため同九月二一日、米軍は海老取川以東全地域の住民、穴守町・鈴木町の約一二〇〇世帯に対し、四八時間以内に強制立退きを命じ、全域を空港化したのである。

この結果、飛行場は戦前の約三倍の広さである七九万坪に拡張され、二一年七月には、本格的な大型機が乗入れを開始している。

昭和二七年、講和条約の締結と共に、七月一日に日本政府に返還され、名称も東京国際空港と改められ、運輸省の管理下に置かれたが、同三三年に米軍が立川基地に軍隊を移駐するまでは、米軍機の使用が多かった。

同三五年にはジェット機時代を迎え、さらに東京オリンピック招致の準備もかねて再拡張工事が行なわれ、同三九年に工事が完了した。

空港の面積は一〇六万坪(三五〇万平方メートル)となり、長さ三一五〇メートル、幅六〇メートルの滑走路が新設され、A滑走路も四五○メートル延長されるなど、戦前の八倍もの規模となり、都心とは高速道路やモノレールで結ばれ、文字どおり日本の空の玄関口とよばれるにふさわしい現状となった。

一日に四六〇回の離着陸という頻繁な利用度で、そのうち八〇パーセントは国際線が占め、近年その飽和状態が各方面から指弾されると共に、付近住民に対する騒音公害など種々の難問をかかえ、対策の急がさけばれている。

この現状を打開するため、国は成田(千葉県)に新国際空港を新設し、いま開港間近い状態にあるが、やはり付近住民や支援団体の反対運動をうけ開港が遅れ、政治的にも問題点が多い。

太平洋戦争から大田区の成立へ

昭和一六年にはじまった第二次世界大戦は、大田区域だけでなく、東京の、いや日本のあり方をすべて変容させるほど、敗戦という事実と共に大きな歴史的転換期を迎えた。

旧来、府と市の二重行政組織であった東京は戦時下にその改善がさけばれ、同一八年に都制が施行され一元化された。

しかし、行政そのものは、市民の自治を無視した官選都長官の出現という、はなはだ不満なものであった。

翌一九年になると戦局はますます不利となり、東京は空襲の危機に見舞われて、学童の疎開や防空訓練の強化など、いよいよ敗戦の様相が明確に現われてくる。

大森・蒲田両区の学童は、同年八月から静岡県に一万三三〇〇人、富山県に四八九〇人を疎開させたが、しだいに空襲も瀲化し、当区も同年一二月ころから類繁に攻撃されるようになり、翌年四月から第二次学童疎開を実施せざるをえなくなった。

静岡県は敵の上陸地点に予想されたため、ここから大森区の学童は岩手県に、蒲田区の学童は秋田県に移され、さらに低学年の学童を加え、六月末の統計では富山県六四六〇人、岩手県一九九七人、秋田県一〇〇六人となっている。

区内の地域が空襲をうけたのは、同一九年一二月一一日が最初である。

翌年も艦載機による一〇キログラム、二〇キログラム級の小型爆弾の投下や、機銃掃射などをうけたが、とりわけ四月四日の空襲は一〇〇キロから一〇〇〇キログラムの大型爆弾二百数十発が区内各所に投下され、東調布第二国民学校や新田神社など、倒壊した家屋や死傷者も続出した。

さらに四月一五日の夜の空襲は、当地区に最大の被害をもたらし、京浜工業地帯は壊滅の状態となった。

なかでも蒲田区の被害はもっともひどい状態で、全戸数の八割が焼失し、大森区とあわせて一夜で六万余戸、二三万人の人々が焼けだされたのである。

昭和二〇年八月、敗戦により日本は新しい復興の時代を迎えたが、戦禍の爪跡は歴然たるものであった。

比較的被害の少なかった大森区の同年九月の人口は二万六四六七人、被害の多かった蒲田区では四万七九〇四人と著しい減少を示した。

その苦境と混乱のなかで、民主主義の新時代へとスタートしたのである。

同二二年三月一五日に、従来の東京都二五区は二二区に整理統合されることとなり、大森・蒲田両区は合併して、上下の一字ずつをとって「大田区」と公称することになった。

品川区と共に、戦前から京浜工業地帯の中核を形成していた当区も、戦後著しい復興の勢いを示した。

昭和二三年の総生産額は七三億円であったが、金属・機械工業を中心に漸進的傾向を示し、同四九年には実に一兆二〇〇〇億円にも達し、都内第一位の工業区にのしあがった。

復興と同時に人口も急激な増加をみせ、昭和二六年には約四二万人、同五一年には約六八万人に伸び、蒲田地区などはすでに過密化の傾向を顕著にみせている。

反面、工場廃棄物の処理の問題や、大気汚染による公害の実状も問題化した。

同四〇年以降、その対処策が区の課題となり、東京湾上の埋立地や、近県への工場の移転、住民に対する公害病の認定など、大きな悩みの種となっていることも見逃してはなるまい。

top

****************************************

|