|

****************************************

Home あゆみ(上 下) 自然と生活 文化財散歩(上 下) 付録

大田区のあゆみ(上)

一 日本考古学発祥の地

top

多摩川の沿岸、とくに東京側の丘陵部から平地部にかけては、先史時代の遺跡の密集地で、多摩川流域先史時代文化圏と称するにふさわしい。

その河口部に位置する大田区は、多摩川の肥沃なデルタである平地部、広域な海岸、武蔵野台地の末端部を形成する低い舌状(ぜつじょう)台地と溺谷(おぼれだに)が発達しているという立地条件をもち、先史時代人の生活環境に好適の場所でもあった。

そのためか、縄文期から古墳期に及ぶ多くの遺跡が密集して存在し、考古学研究上の一大メッカを形成している。

また残念ながら縄文期に先行する無土器文化時代の遺跡は確認されていないが、最近その存在の可能性を予知しうる遺跡が報告されたことは、画期的なことといえよう。

その所在地は上池台五-一三七・海老沢文次郎氏所有の植木畑の一隅で、崖面のローム層切断面の表土より一メートル強の深さのところに、拳(こぶし)大の礫(れき)が五五センチメートルの長さで線状に認められたことによる。

この事実は、当区内に前縄文時代の遺跡が散在する可能性を予知させるものとして注目したい。 |

大森海苔風景

|

縄文期

区内における縄文遺跡は、現在一二群の所在が知られている。

これらを学問的見地から細部にわたって論述する紙数をもたないが、その所在と概略だけを記しておこう。

①土沼部(かみぬなべ)遺跡群

田園調布三丁目付近一帯にあり、亀甲山古墳周辺からは縄文式前期の土器片が出土する。

単一ではなく、数ヵ所の遺跡が混在すると思われるが、付近は大小の古墳の密集地であるため、すでに大部分はその構築などで破壊されており、旧状はほとんどとどめない。

②下沼部遺跡群

田園調布本町付近の丘陵が多摩川に接する地点にあり、二ヵ所の貝塚が報告されている。

早期から晩期に至る複雑な出土遺物をもち、明治二六年以来数次にわたる発掘が行なわれ、調査されてはいるか、まだ全容は明確でない。

③増明院(ぞうみよういん)裏遺跡群

鵜の木一丁目付近の丘陵が多摩川に接する地点にあり、数ヵ所の貝塚を伴う。

すでに大正一五年に報告されているが、貝塚の性格なども明らかでなく、宅地利用のため湮滅の状況下にある。

④千鳥久保(ちどりくぼ)遺跡群

南久(く)が原二丁目付近に四ヵ所の貝塚が報告されており、久が原の弥生式大集落遺跡と複合する部分もある。

明治一九・同三〇年ころから調査概況が報告され、大正末年から昭和初期・戦後も小発掘が行なわれているが、まだ全容は明らかでない。

注目されるのはこの遺跡から縄文中期の朱彩土器が出土することで、その特殊性の解明は今後の研究にまたれる。

⑤久が原遺跡群

久が原三丁目付近に貝塚が散在しており、前期縄文を中心とする集落群が形成されていたと考えられる。

⑥庄仙(しょうせん)遺跡群

久が原一丁目付近にあり、昭和九年に発掘調査された報告がある。

これによると極めて濃密か分布をもった集落遺構であったと考えられ、主体は中期縄文期の土器で、出土位も多い。

おそらく縄文前期末から中期にかけてのもっとも重要な集落遺跡であったと想定できるが、この報告に関する記述がないので、その全容は不明である。

⑦雪谷(ゆきがや)遺跡群

南雪谷四~五丁目付近に散在する貝塚を伴う集落息構で、前期縄文時代に属す。

昭和九年に発紀報告されているが、本格的な発掘は宅地化のため不可能で、全容を知ることができない。

⑧塚越遺跡群

西馬込二丁目と仲池上との境界付近に散在する貝塚を伴う遺跡で、かって「明りょうな竪穴住居の断面が付近一帯の道路対面に兄られた」と報告されており、末端調査から、前期縄文時代の集落遺構として注目されている。

⑨桐里・本門寺遺跡群

池上一丁目から南馬込六丁目にのびる貝塚を伴う散在遺跡群であるが、縄文前期集落遺跡と想定されるだけで、まだ本格的な発掘訓査は実施されていない。

⑩馬込遺跡群

中馬込一丁目付近にあり、散在する貝塚を伴う遺跡群である。

古く江見水蔭(えみすいいん)の名著『地中の秘密』で紹介され、旧大森区内の四(五ともいう)大貝塚として明治期から喧伝されたため、今日ではほとんど破壊されている。

発掘報告などから想定して、縄文中期末から後期初頭を中心とする聚落遺構と考えられるが、土器は若干の前期・晩期をも含んでいる。

⑪長遠寺遺跡群

南馬込五丁目付近に散在する貝塚を伴う遺跡群で、おそらく前期縄文時代の集落遺構と考えられるが、本格的調査が行なわれておらず、明らかでない。

⑫大森遺跡群

山王(さんのう)一丁目、国電大森駅付近に散在する貝塚を伴う遺跡群である。 明治一一年(一八七八)、東京大学の動物学の教師として再来日したアメリカ人、エドワード・シルヴェスター・モース博士によって発見された。

たまたま横浜から新橋に向かう車窓から貝塚の露出を発見、まもなく学生らと発掘にとりかかった。 それまでこの鉄道が開通して五年ほどの間、多くの人々が貝塚を見たにちがいない。

しかし当時の日本人はこれが遺跡であることに気づかなかった。

とにかくモース博士の功績は、大森貝塚をして日本考古学の発祥の地としたことにおいて、まことに意義深い。

モースは明治一二年にその成果をまとめて、『シェル マウンズ オブ オーモリ』と題する発掘報告書を刊行し、『大森介墟(かいきょ)古物編』と和訳されて東京大学からも出版されたので、この貝塚は一躍有名となった。さらにモースは帰米ののち、大正六年に『ジャパン デイ バイ デイ』(日本その日その日)と題する日本見聞録を出版しており、これらの著作によって発掘の全容をほぼ知ることができる。

発掘された遺物は、現在も東京大学の人類学教室に保管されており、最近、国の重要文化財に指定された。

これらをみると、縄文式後期から晩期にかけてのものが多く、主に加曾利B式に属し、土器・土恫・土版・石斧・石鏃・石皿・凹石・骨角器など多様で、人骨片やサル・シカ・イヌ・オオカミ・クジラなどの骨、ハマグリ・アサリ・カキ・アカガイ・ハイガイなど海水性の貝類などが出土している。 |

大森貝塚出土の土器

|

モースはこれらの土器にヒモ状の文様があるところから、コードマークの土器と名付けたのは興味深い。

また出土した人骨が、人為的に短く折ってあったり、刃物らしき傷がついているので、人肉を食べる習慣があったのではないか、と想定している点も注目される。

昭和三年に東京府の史跡に指定され、同四年に品川区大井鹿島町二九五五番地の国鉄寮敷地内に、翌五年には大田区山王一丁目の臼井米二郎氏の庭園内に、それでも記念碑がモースの門下生や考古学関係者によって建てられ、現在は国の史跡に指定されている。

弥生期

区内で弥生式土器を出土する遺跡は一三ヵ所ある。

とくに久が原六丁目から五丁目・四丁目にかけての台地上にあり、約三万坪(約九・〇九平方キロメートル)に及ぶ広域に、竪穴住居跡群と一部に貝塚を伴う久が原遺跡は、古くから著名な存在であった。

ここでは他の群小遺跡はさておき、この久が原遺跡に焦点をしぼって述べてみよう。

この遺跡は古くから世に紹介されており、その一部は発掘調査されているが、宅地化の進行に伴ってほとんど全域の調査が不可能となり、その規模は有名な登呂遺跡(静岡県)をもしのぐであろうと想定されながら、まだ全容が明らかにされていない。

近年も大田区史編さん室による発掘調査がその一部地区で行なわれ、多大な成果を得た。

『大田区史』(資料編)考古Iに詳細に報告されているので、あわせて購読されるとよいが、それとて全容からすれば、ほんの一部分たるにすぎないであろう。

これらの調査から、この遺跡は弥生式中期以降末期に及ぶ大集落の存在が予知され、長年代にわたる一地域の存続遺跡として、出土遺物はとくに注目された。

つまり全国的視野で考えて、弥生文化圏の編年のための基準的土器が出土するということは、今後さらに研究の対象としてとくに重視される存在となろう。

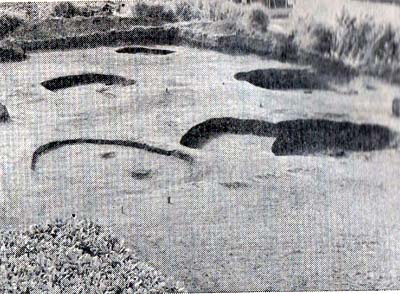

久が原遺跡の弥生期住居跡(久が原4~6丁目) |

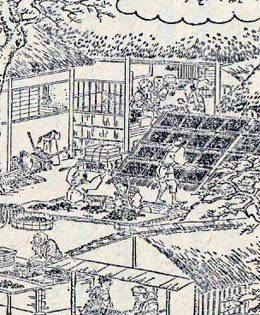

大正ごろの鵜の木大塚古墳 |

古墳期

大田区は古墳群の密集地であり、その大部分は田園調布からのびる多摩丘陵地帯、鵜の木・池上・馬込・山王と連なる台地上にある。

封土を盛ったいわゆる高塚式の古墳、つまり前方後円墳や円墳は、田園調布古墳群とよばれ、長径一〇〇メートル、前方部幅四二メートル、高さ六メートル、後円部径六〇メートル、高さ九メートルの亀甲山(かめのこやま)前方後円墳(未発掘)を筆頭として、四基の前方後円墳、四七基の円墳よりなる大集合墳を形成している。

とくに亀甲山古墳は都内最大級の規模をもつもので、古くから武蔵国の国造(くにのみやっこ)クラスの人物の墳墓ではないかと推定されており、昭和四年に国の史跡に指定された。

近くに宝来山(ほうらいさん)古墳や観音塚古墳などもあり、亀甲山古墳に匹敵するものであったが、現在は宅地化してほとんど原形が確認できないほど破壊されており、まことに残念である。

この観音塚古墳からは文化一四年(一八一七)に人物埴輪が出土した。

これを発見した村民は、土器十一面観音の出現として碑文を建て、腹ごもり観音像を造立(ぞうりゅう)して胎内(たいない)にこれを収め、小堂を作って崇敬の対象とした。

まことに愉快な先人の感覚であり、逸話としても面白い。この埴輪は、現在は照善寺に保管されている。

また最近、亀甲山古墳の南側にある浅間神社(田園調布一-五五-一三)で、社殿の工事をしたところ、人頭と動物頭の埴輪および無数の破片が発見され、ここも古墳であったことが明らかになった。

円墳では調布大塚小学校の裏にある鵜の木大塚古墳(未発掘)がその原形をよく保っており、規模もかなり大きく、古くから大塚とよばれて付近の地名にもなっている。

また沼部(ぬまべ)駅に近い東光院の裏にも原型をよく残した円墳があり、さらに小規模ながら蒲田(かまた)周辺の沖積低地にも塚と称される末期の円墳がいくつか現存しており、注目されよう。

古墳時代末期になると、台地の斜面に横穴を掘って遺体を葬ることが広く行なわれるようになる。

当区は都内最多といえるほど、横穴古墳が密集群在する地域であり、とくに、上沼部群、下沼部群、鵜の木・光明寺群、久が原・根岸群、小池群、塚越群、水門寺・桐ヶ谷群、久保・平張群(馬込)、新井宿・山王群などは著名で、それらの場所からローム層の中に掘られた横穴古墳の大群が発見されている。

総数は膨大な数にのぼるものと考えられるが、高級住宅地として開発がとくに進んだ地域に存在するため、記録されないままに消滅する傾向もある。

しかし、現在確実に調査が行なわれた報告例では一九二基の存在が知られ、今後も続々と発見されることと思われる。

二 万葉の里 top

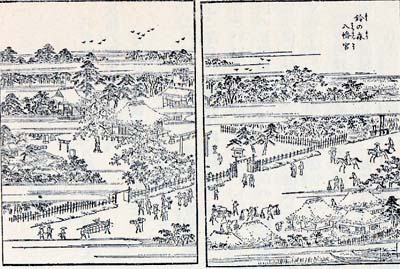

|

万葉の里、笠島はこの鈴の森八幡のことか

(『江戸名所図会』より)

|

調として納める布を多摩川でさらす乙女

(『東海道名所図会』より)

|

八世紀に成立した『万葉集』は日本文化の源流として余りにも有名であるが、その巻十二に次掲の歌が載っている。

“草かげの荒藺(あらい)のさきの笠島を 見つつか君が山路こゆらむ”

この荒藺のさきを、現在の新井宿あたりと解釈すると、笠島はどの辺かという問題がでてくる。

古くから論争のある問題であるが、一説によると荒藺の崎は現在の木原山(きはらやま)付近の丘陵上であるといい、江戸期には文人たちによって碑なども建てられている。

この説の根拠は、山王・木原山の丘陵部の下、つまり現在の入新井地区は当時海浜であったとする仮説にもとづく点、にわかには信じがたい。

たしかに現状とはだいぶ様相を異にするとは思えるが、逆にもっと沖まで陸地であったとする考え方もなり立つ。

歌の内容にみえる「草かげ」「笠島」「山路こゆらむ」などの表現をみても、どうも低地部の海辺を連想させるし、一概に当時の地形を判断することは早計であろう。

一〇世紀初頭に成立した『日本三代実録』や『延喜式』(えんぎしき)の神名帳に記載されている磐井(いわい)神社(大森北二-二〇-八)は、のち武蔵国の八幡宮の惣社となり、鈴の森八幡と呼ばれた。

いま東京湾に接する海浜の平地部にあり、現在も境内の小池の中の小島に笠島弁天社と称する小祠(しょうし)があり、ここが笠島だともいうが、万葉の勝景と詠まれた背景にしてはお粗末であり、とうてい納得できるものではない。

だが、この神社そのものを笠島と考えたらどうであろうか。

古代においては、この神社の所在する場所が島状をなして海浜に存在した。

そしてその付近まで山王の丘陵がなだらかに、舌状につき出した岬(崎)を形づくっていた。

こんな背景を想像しても、あたら付会の説と否定しえないような気がする。

古代におけるこの付近の交通路を明確に把握することは困難であるが、『延貴式』の兵部式に「武蔵国駅馬 店屋、`小高、大井、豊島各十匹、伝馬 都筑、橘樹、荏原、豊島各五匹」とみえ、やはり一〇世紀初頭に成立した『倭名抄』によれば、この都筑(つづき)、橘樹(たちばな)、荏原(えばら)、豊島に駅家(宿駅)があったという。

『新編武蔵風土記稿』は、これを説明して、橘樹郡の小高駅は川崎の小田村もしくは小田中村、荏原郡では大井駅、つまり新井宿(大田区)がこの大井の宿駅だったといい、そこから豊島に抜ける主要交通路のあったことを示唆している。

この推定か正しいとすれば、古代の東海道は、現在の川崎市末長(小高駅)から東方に向かい、丸子の渡し(現在の川崎市上丸子)付近で多摩川を渡り、鵜の木を経て池上道(いけがみみち)に入り、新井宿に至ったのではないかと考えられる。

だとすると、この歌は、現在の八景坂付近(国電大森駅山王口)で詠まれたもので、海辺の景勝を背景とし、藺草(いぐさ)生い茂る笠島(磐井神社)を眺めながら、品川方面に山路をたどってゆく愛(いと)しい人の姿を思いつつ書き綴られたと理解されよう。

また、巻十四の武蔵国の歌のなかに、

多摩川にさらす手づくりさらさらに なにぞこの児のここだ愛(かな)しき

という歌がある。

大化の改新(六四五年)によって日本の古代国家はほぼ全国的に統一され、全国を五八(のちに六六)に分けて国を設け、さらにその下に郡・里(郷)を定めて中央政権の行政単位とし、国には国府(こくふ)という役所を設けて国司(こくし)という役人が派遣され、政令の統一をはかった。

郡には郡司(ぐんじ)以下の諸役人、里には里長(さとおさ)を置き、これらは主として土地出身の有力者が採用され、行政機構が整備された。

ついで律令を制定しその統治的政令の方向を定め、班田収授の法によって租税の形態を明らかにし、民衆の土地私有を禁止、税には租(そ)・庸(よう)・調(ちょう)の三税を課した。

前掲の『万葉集』の古歌は、このうち調の貢進にかかわるもので、調とは各土地の産物を収納する税であり、多摩川沿岸のどこかとみられるこの歌のできた場所は、おそらく手織りの布を納めていたと考えられる。

多摩川の美しい風光を背景に、浅瀬のきれいな水で調として納める手織りの布をさらす乙女の、愛くるしい姿を詠んだこの歌は、古代人の生活の一端を知る一篇の抒情風物詩ともいえよう。

この歌のできた場所の地名が調布であろうと推定されるが、現在、多摩川の沿岸で調布の地名のついた場所が三ヵ所ある。

上流の青梅市、中流の調布市、下流の太田区の調布地区がそれで、いずれも武蔵国に属し、にわかにそれがこの三ヵ所のうちのどこと決めるわけにはいかない。

ただ現在、大田区内である東調布の地区には、亀甲山古墳をはじめ多くの古代人の遺跡が存在し、一時期には武蔵国の国府がこの付近にあったのではないかと推定されているので、あるいはこの歌が詠まれた場所が、ここかもしれないという可能性はある。

『万葉集』巻二十には東国から徴集され、遠く九州の辺境防備に三年間赴任した防人(さきもり)の歌が集められているが、そのなかに荏原郡主帳物部歳徳(もののべのとしとこ)、同妻椋椅部刀自売(くらはしべのとじめ)、荏原郡上丁物部広足(ものべのひろたり)などの別離の哀情を詠んだ素朴な歌が載せられており、当時の郡役人の生活の一端が知られ興味深い。

また荏原郡に住した人々が、武蔵国分寺創建に際して寄進した荏の字を刻した布目瓦が、国分寺跡から多数発掘されている。

これは当時の荏原郡が、かなりの人口をかかえた聚落として発展していたことを示す証左となろう。

一〇世紀の初頭に成立した『倭名抄』の国郡の項に、武蔵は大国とされ、国内を二一郡に分け荏原郡はその一部で、郡中に蒲田(かまた)・田本(たもと)・満田(まんだ)・荏原・覚志(かがし)・御田(みた)・木田・桜田・駅家(えきや)の九郷があったと記している。

これらのうち蒲田は現在の大田区蒲田地区、荏原は品川区荏原地区、御田は港区三田地区、桜田は港区新橋地区、駅家は品川区大井周辺と考えられており、ほとんど間題はなかろう。ところが、田本・満田・覚志・木田の四郷の現在地は明らかでない。

満田については、大田区池上地区がこの郷に属していた(『池上町史』)とする説や、『日本総国風土記』の断簡(だんかん)に「荏原郡益(薬力)師池有、郷之南、貢鯉鮒少早水不増減、伝言、役小角入府之池也」とあり、また「満田郷 公穀三百七十二束、五字田、満田寺、寄田二十八丸、清宗法師安置薬師仏」などの記載から、現在大田区西六郷にある古刹安養寺(古川薬師)がこの満田寺であろうとする古くからの考証もある。

田本郷も満田郷に隣接する所であるうとする説があり、確証はないがやはり大田区内に存在したと伝えられ、覚志・木田(喜多見という)は世田谷区と推定されるので、当時の荏原郡は、かなり広域な地区を包含していたようである。

いずれにせよ一〇世紀前後に、大田区周辺の地域はようやく歴史上に登揚してくるのである。

『日本三代実録』や『延喜式』の神名帳にみられる磐井(いわい)神・稗田(ひえだ)神などが、現在の磐井神社(大森)稗田神社(菠旧)と想定できるから、この頃には海辺地帯にある大森・蒲田の郷村も、相当発展してきたのではないかと推定できる。

ただ磐井の磐の字は草字の荒とよく似ており、また稗田の稗の字も蒲の字の古字である蒲を草字にするときわめて相似した書体になるので、移転誤写によって、いつの時代にか荒(新)井が磐井に、前田が芦田になったのではなかろうかとも思われる。

ちなみに『三代実録』には、貞観六年(八六四)八月十四日戊辰詔(ぼしんのみことのり)で「以武蔵国従五位下“蒲田神”、列官社」とある。

前述の安養寺(古川薬師)は寺伝によると行基(ぎょうき、六六八~七四九)の開基(かいき)と伝えられる古刹で、聖武(しょうむ)天皇の天平五年(七三三)に光明(こうみょう)后が皇子を出産されたが、御乳が出ないので諸寺に祈願した。

しかしその効もなく、困惑して行基に尋ねたところ、「武蔵国多摩川のほとり、古川の里に子育薬師あり、これに祈願せよ」といわれ、銀杏(いちょう)の木を寄進して祈願したところ、たちどころに願いが成就したので、その報恩として七堂枷藍(がらん)を寄進し、医王山安養寺の寺号を下されたという。

この寺伝をそのまま信用することは不可能であり、矛盾する点も多いが、現在当寺に伝存する薬師如来(やくしにょらい)・釈迦(しゃか)如来・阿弥陀(あみだ)如来の三体の木像は、高さ一・六メートルほどもある大きな坐像で、製作年代は一一~二一世紀にかかる平安後期の作品として注目されており、多摩川河口部に発達した平安文化の一端を現在に伝える貴重な遺物といえよう。

三 大井氏と大森・永富両郷

top

一二世紀になると、品川の大井地区に土着した大井氏が、その周辺の国衙領(こくがりょう)を支配して逐次その勢力を伸ばしていった。

とくに源頼朝が元暦元年(寿永三、一一八四)六月に武蔵国の知行国主になると、その国衙支配構成の一端に加えられていったのであろう。

同年三月二二日には、頼朝の命令で大井兵衛次郎実春(さねはる)が、伊勢における平氏の残党の討伐に出発しているから(『吾妻鏡』)、おそらくそれ以前、むしろ頼朝が挙兵した治承四年(一一八〇)頃には、頼朝と臣従関係を結び、その御家人に編入されると共に、本領を安堵されたのではないかと推定される。

ここでは大井氏の出自(しゅつじ)や、一族の動向について詳述する紙面をもたないが、最近、鹿児島県河辺町の大井家から発見された「大井実甞譲状(写)」以下総数一一点の大井氏重代の知行相続関係の古文書によって、大田区内の大森郷・永富郷・堤郷などがその知行地であったことが明確に知られるので、これに注目したい。

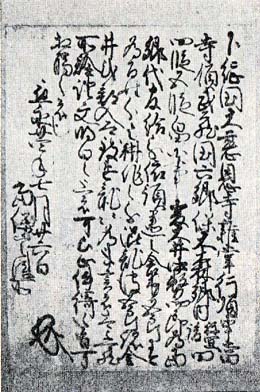

この「薩摩大井文書」のうち、大田区に関係するものは次の九点である。

1 大井実春譲状(写)元久元年(一二〇四)

この文書は地頭左衛門某(『尊卑分脈』の紀氏系図に、大井実春は左衛門尉の官名をもっていると記されている)が、その地頭職をもっていた「在 武蔵国荏口口大杜口口口口 四至 隕東海 限西一木 限南鳥羽川流 限北那由溝」の地を四郎秋春に譲与したもので、秋春は実春の四男。のちの薩摩大井氏はこの秋春から分立している。地名の破損欠字の部分は、弘安元年(一二七八)九月の「大井蓮実(れんじつ)譲状(写)」―後掲―によって、「荏原郡大杜(森)永富両郷」であることがわかる。

従って、この両郷は、大井家の庶流である秋春に相伝された土地であったことも知られる。

重要なことは、大杜・永富両郷の四至(東西南北の領域範囲)を、東は海を限り、西は一木を限り、南は鳥羽川の流れを限り、北は那由溝(なゆみぞ)を限ると記されていることである。

東境の海は東京湾に間違いないが、西の一木が土地名だとすると、似た地名に市野倉があり、ここに比定しうる。 |

大井実春譲状写(「薩摩大井文書」より)

|

ここは古くイチノとよばれたともいわれるから、“イチノキ”が転訛(てんか)したのか、あるいは一野の誤写かとも、いろいろ想定される。

南の鳥羽川の流れについては、現在ないし歴史上の河川名にそのまま該当する名称はない。

多摩川を古くは丹波川・田波川・太婆川などと記す文献があるから、音訓上の相似でトバガワと宛字(あてじ)したと考えても、さほど無理はないと思えるが、この当時の多摩川の河口部が、どの辺であったかが明確でない。

(洪水のたびにその流路を変えていたであろう)から、にわかに現在の多摩川と断定するわけにはいかない。

現状では大森地区の南限に谷川が流れており、その水源は等々力(とどろき)の九品仏(くほんぶつ)であるが、古くは呑川の下流部あたりは古多摩川の一支流であった……としたら、そこを鳥羽川とよんだことも考えられるような気がする。

しかし、これはあくまで推論の域を出ない。北限の那由溝は全く不明である。

現在の大森地区の北限には内川が流れており、その一流に旧称ヤエンボリと称された溝川もあった。

だが、この溝の旧称が那由溝とよけれたという伝承はない。

従って、南・北の境は明確とはいいがたいが、やはり両者とも流れや溝をもって分界としているから、呑川・内川に比定しても、さはどの相違はあるまい。だとすると、この四至は現在の大森地区とほぼ合致する範囲を想定できる。

永富郷については、現在その地名をもつ所がない。

上述のとおり、いまの大森地域内に含まれる地名であるから、あえてそれを求めると、現在の大森東地区が考えられる。

貴船(きふね)神社や厳正寺(ごんしょうじ)など中世に開創された寺社のある周辺が、古くから中富地区と称された場所で、現在も小学校名や郵便局名などに残されており、この付近一帯が永富郷=中富郷であったのではなかろうか。

またこの文書は、大杜(森)の地名の初見史料である点も注目されよう。

2 将軍源実朝政所下文(写)建暦二年(一二一二)

この文書は、大井秋春が父実春の譲りをうりて幕府の所職(しょしき)についたことを記す。

3 大井秋春置文(写)建長四年(一二五二)

4 大井蓮実譲状(写)弘安元年(一二七八)

蓮実が子息頼郷(よりさと)に大杜・永富両郷の地頭職ほか、大井氏相伝の所領を譲与したもので、蓮実の実名は不明であるが、おそらく秋春の子息であろう。

5 大井頼郷譲状(写)弘安七年(一二八四)

頼郷が嫡子である薬次郎に相伝の所領を譲与したもので、大森・永富両郷のほか、堤の郷が加えられていることが注目される。

薬次郎の実名は不明。堤の郷は現在の大田区堤方地区であることは間違いない。

6 関東下知状(写)弘安一〇年(一二八七)

頼郷から譲与された薬次郎の所領で訴陳の事件が起こったのに対し、執権北条貞時(さだとき)、連署北条宣時(のぶとき)が薬次郎の所領を頼郷の譲状の旨にまかせて安堵したもの。

7 渋谷祁答院(けどういん)行重(ゆきしげ)譲状(写)延慶三年(一二二〇)

行重は頼郷の子であったが、渋谷祁答院氏の養子となった。

のち薬次郎が早世したためか、大井氏の所領を相伝、それを王一(おういち)に譲与した。

この文書には大森・永富両郷はない。

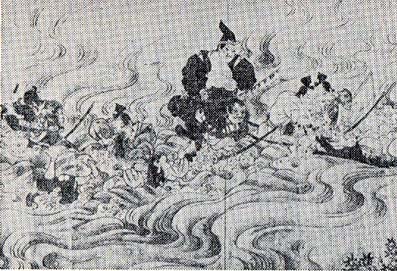

8 渋谷祁答院行意譲状(写)元徳三年(元弘元、一三三一)

行意は行重の法名で同一人。文中に「行意 実重の父 大井次郎左衛門頼郷の所領」とあるから間違いない。

「むさしの国六郷のほうの内大もりに長富……以下欠……」を養子の千代寿丸に譲与している。

注目すべきは六郷のほう、つまり六郷保と記載されていることである。

保とは平安末から鎌倉期に存在した国衙領の地方行政の地区単位で、数郷を統括した範囲を示しており、六郷保は国の直轄領であったことがわかる。

鎌倉幕府は国衙領の経営のため、各郷に郷司職を配置して平貢の収公などの実務を担当させたが、のちに有力御家人を地頭に任じたため、しだいにその領地的色彩が濃くなり、私有地化の傾向をたどった。 |

渋谷祁答院行意譲状写(「薩摩大井文書」より)

|

大井氏が大森・永富両郷の地頭職であったことは明らかであるが、これら一連の「薩摩大井文書」で知られるとおり、相伝という形で私有化が進行していたことも首肯(しゅこう)しうる。

いずれにせよ、近世初頭に六郷領として三六ヵ村を包括した名称が成立したこの地域に、すでに中世初頭から保の名称で六郷を称した行政区画が存在していた事実は、刮目(かつもく)すべきことであろう。

9 足利尊氏施行状(写)建武元年(一三三四)

大井氏の大森・永富両郷支配に関する最後の古文書で、大井千代寿丸の訴えにより、尊氏は一色範氏(いっしきのりうじ、宮内少輔太郎入道)に命じて両郷の地頭職をおひやかす悪党人の乱暴・狼藉(得分の横領)を禁止すべきことを命じたものである。

この頃、尊氏は武蔵守兼武蔵国守護(しゅご)であったから、武蔵国目代あるいは守護代であったと思われる一色範氏に命じ、この訴訟を善処させたのだと考えられよう。

とにかくこの期に至って大井氏累代の両郷の支配権が何者かによって侵略され、不安定となってきた事実は注目すべきである。

こうして、大井氏は鎌倉幕府の崩壊、つまり北条氏の執権政治の終焉と共に、その地頭職の存在理由を失ったか、あるいは南北朝時代を迎えるにあたって、関東地方の主従関係、勢力分野の再編成による理由なのか、いずれにせよわずか六年後の暦応三年(興国元、一三四〇)には相伝の所領を捨てて、新たに薩摩の島津氏の麾下勢に加わり、薩摩に移住している。

同参所蔵文書のうち唯一の原本文書である島津貞久の軍勢催促状がこの事実を物語り、以後、大森・永富両郷と大井氏の関係が消滅したであろうことを示唆する。

*

ところで、大井氏が放棄した両郷は、その後どのような経緯をたどったかについて考えておく必要があろう。

この間の事情を知る好個の史料は、千葉県香取郡大栄町、大慈恩寺に伝存する一連(十数通)の安国寺利生塔の塔婆(とうば)料所に関する寺領関係文書である。

南北朝の戦乱で、後醍醐天皇をはじめ敵・味方に多くの犠牲者をだした足利尊氏・直義(ただよし)兄弟は、夢窓疎石(むそうそせき、一二七五~一三五一)の勧めで、その冥福を祈らんがため国ごとに一寺一塔を建てるべく、光厳院の院宣(いんぜん)をうけて、直義を中心に計画がすすめられた。

この院宣が下された時期は明らかでないが、大慈恩寺に暦応四年(興国二、一三四一)の足利直義の文書が三通あり、「下総国塔婆事、院宣如此、為六十六基之随一、寄粁所」「奉安置下総国慈恩寺塔婆仏舎利二粒、一粒東寺右於六十六州之寺社、建一国一基之塔婆」などとあるから、この頃すで院宣が下り、利生塔が建立されはじめていたらしい。

しかも「寄粁一」と記されており、また四年後の康永四年(貞和元、一三四五)の直義の御教書をみると、それが三〇〇貫相当の土地であったこともわかる。

従って、後述の史料で明確になるが、この時点で、三〇〇貫相当の寺領として大森・永富両郷が大慈恩寺領に編入されたと考えるべきであろう。

明徳二年(一三九一)に鎌倉公方足利氏満は同寺に御教書を与えて「六郷保大森郷 陸奥五郎跡」を寄付したことを確認し、安堵している。

ここで留意すべきは、大井氏が薩摩に下った直後に、陸奥五郎なるものが一時両郷を支配した形跡があることである。

上述のように、この地は暦応四年(一三四一)頃には足利氏の手で大慈恩寺に寄進されているから、「大井文書」中最後の両郷支配関係文書は建武元年(一三三四)のものであり、この間わずか六、七年の間の支配領主とも想定される。

いずれにせよ、この陸奥五郎なる人物については明らかでないが、陸奥守の受領名をもったものの子息の五郎と解釈し、北条氏一門の者と推定する説や、大井氏所縁の者ではないかとする説もある。

|

応永11年の足利氏満御教書(「大慈恩寺文書」より)

また同寺文書の応永一一年(一四○四)の鎌倉公方足利氏満の御教書には、大森郷だけマはなく永富郷も記されており、大慈恩寺に寄進された塔婆料所三〇〇貫相当の地は、大井氏秋春系の支配した旧領全域であったことが知られる。

ところで、この御教書は両郷を隣郷の地頭と思われる江戸蒱(蒲)田入道以下の輩が狼藉をはたらき押領したのに対し、その行為を停止するように命じたものである。

しかし以後この事件に関連する同寺文書をみると、江戸蒲田四郎入道は「由緒ありと号し」て旧来の領有権か支配権を主張して譲らなかったらしく、翌年にも再び押領停止の御教書が発給されている。 |

応永24年の上杉憲実書下し案

(「大慈恩寺文書」より)

|

なお蒲田氏については、別項で詳述するのでここでは省略しよう。 同寺文書のうち、大森郷・永富郷のことを記す最後の古文書は応永二四年(一四一七)の武蔵国守護上杉憲実の書下し案二通である。

とくに七月二六日発給の文書に「大森郷内(禰宜後田)四段・五段畠筆事、爰大井中務四郎為当郷代官給分依預置之、舎弟五郎千今為百姓分令耕作之処、混乱彼五郎跡、金井式部入道致違乱」とあり、この頃大慈恩寺の寺領であるこの地は大井中務四郎が代官として差配し、その弟五郎が百姓分として実耕作をしていたことがわかる。

この五郎の耕作地であった禰宜後田四段・五段畠に対して金井式部入道が違乱、押領しようとしたのに対し、その行為を停止させるためこの文書が発給された。

注目すべきは当時大森郷に代官が置かれ、大井中務四郎がこの職にあったことで、中務四郎がいかなる人物か明らかではないので速断しえないが、あるいは秋春系の大井氏一族が、薩摩に下向後もこの地にとどまっていた事実を予測させることである。

四 新田義興(にったよしおき)と矢口の渡し

top

新田義興(一三三一~五八)は義貞の次子で、文和元年(正平七、一三五二)に足利方が分裂した時、南朝方の将として兵を興し、足利基氏を追討、いったんは鎌倉を占領するほどの武勇を示した。

しかし間もなく足利尊氏に敗れ、鎌倉も失い、関東を退いて越後方面にひそみ、再起を期したのである。

義興の再起の動静を知った基氏は、延文三年(正平一三、一三五八)、執事の畠山国清と謀って腹心の竹沢右京亮を義興のもとに潜入させた。

竹沢は少将局(しょうしょうのつぼね)という美女を義興に与えて巧みにとり入り、謀殺の機会を狙ったが果せず、助勢に江戸遠江守(とうとうみのかみ)とその甥下野守(しもつけのかみ)を求めた。

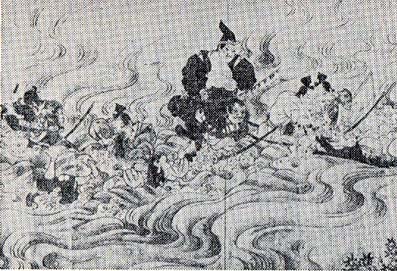

竹沢はじめ江戸遠江守・下野守などは、現在の大田区の多摩川沿岸地域に在地した武将で、とくに江戸氏は重長以来の名門の嫡流であることが注目される。 |

義興自刃の図(「新田大明神縁起」より)

|

竹沢らを信頼した義興は、鎌倉進攻の計画をたてると、ひそかに越後を出て、同年一〇月一〇目の暁、武蔵国矢口の渡しに主従わずか一三人でさしかかった。

竹沢らは先に船頭に言いふくめ、わざと櫓楫(ろかじ)を川中にとり落し、これを拾うと仍って船底に仕掛けた二つの栓を抜き、そのまま泳いで逃げ去った。

水は船中に入り、沈没寸前の状態となった時、対岸で江戸遠江守・下野守とその輩下がいっせいに鬨(とき)の声を挙げて攻めたてた。

義興はこの奸計にはまり大いに怒ったが、時すでにおそく、自刃して果てたという(『太平記』)。

義興が謀殺された武蔵国の矢口の渡しを、現在の大田区矢口とするか、稲城市の矢野口にするかについては、古来諸説がある。

しかし矢野口説はしだいにその根拠を失い、矢口説が至当とされるようになった。

菊池山哉氏(『東国の歴史と史跡』)は矢口説を支持して、『太平記』の「此矢口の渡と申は、面四町に余りて波逆巻で底深し」という表現から、面四町はいささか大袈裟な表現だが、湾曲部を見渡したとすれば諒解できるし、このような状景は河口部でなければとうてい考えられないとされた。

また矢野口村は布田宿と連絡した村で、この村から鎌倉街道へは多摩丘陵を越えなくてはならず、しかも近くに幕府の関所があり、わざわざそこを選ぶ理由がないなどの諸見解を示し、矢口には新田神社・義興の墳墓をはじめ多くの義興伝説を伝える故地があるのに対し、矢野口にはこれらの伝説はもちろん、里話すら伝存しない矛盾を挙げた。

筆者はこれらの説にも賛同するが、それに加えて、第一に義興の謀殺に加担した江戸遠江守・同下野守が矢口近郷の土豪武士であること、第二に大田区矢口は、新田氏滅亡後、新田の惣領職を継承した一族の岩松氏の所領であった点などに注目したい。

第一の点で、江戸氏がこの時代に大田区域に進出していたことは、江戸氏の諸系図の検討や、後述する江戸蒲田氏の在地形態、応永二七年(一四二〇)の『江戸の惣領之流』(「米良(めら)文書」)における六郷殿・丸子殿・鵜木殿・原殿・蒲田殿などの分布状態からも知られる。

しかも江戸遠江守および下野守が、蒲田地区から多摩川をはさんで稲毛領(川崎市)にまで所領をもった土豪で、のちの蒲田氏の先祖となった人物であることが、蒲田氏の系譜研究から明らかにされており、もはや疑う余地がない。

第二の点は、応永二年(一二九五)の「岩松氏所領注文」(「正木文書」)に「一 矢口六郷壱円」と記載されていることである。

この文書は岩松左馬助の所領を列挙して申達したもので、この当時、矢口郷・六郷郷全域が彼の支配下にあったことを示している。

岩松氏は新田支流の豪族であり左馬助は直国の子、名を満国といい、足利方に属した有力武将であった。

『鎌倉大草紙』には、「満国如何なる心にや、敵方の義宗が子を窃(ひそか)に養い置き、一子早世の後、彼容辻王丸を己(おの)が実子と披露し、満純(みつずみ)と号す」とあり、新田義宗(義興の弟)の遺子を後嗣とした事実を挙げ、注目される。

満国は父直国の時代から、滅亡した名族新田氏の惣領職を継承しており、足利方に加担した関係から、義貞敗死後、新田一族の所有した領地を併せて君臨した事情は諸書に記されている。だとすると矢口郷は義貞ないし義興の旧領であったのではないかとも推察され、義興の矢口の渡し憤死の場所として条件的にもクローズアップされる。

なお同文書に羽田、同年の「岩松右京大夫所領注文」(「正木文書」)に蒲田郷・小林村などが登載されているから、いずれも新田氏の没官領がその一流の岩松氏にひきつがれたと考えてよかろう。

五 蒲田氏の動向 top

大慈恩寺には応永一一年(一四〇四)九月付の鎌倉公方足利満兼の御教書がある。

これによると江戸蒱(蒲)田入道が大森・永富両郷を由緒あるとの理由で押領しようとしたのに対する停止命令で、押領した下地(したじ)を大慈恩寺に返すことを命じているが、同寺文書の翌年八月三日の満兼の御教書をみてもまだ解決しなかったようである。

これらの文書で知られる江戸蒲田四郎入道という人物は、おそらく蒲田郷に本貫(本拠地)をもった地頭職の土豪であったと想定される。

そこでまず考えられることは、蒲田という地名冠称のうえに、さらに江戸を冠しているから、江戸氏一族の蒲田氏ではないかということである。

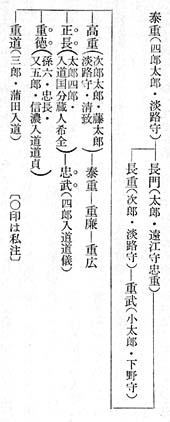

江戸氏系脈中の人物に、四郎入道と号するものを求めると、義興謀殺ののちわずか二七年後の至徳元年(元中元、一三八四)七月二三日付の「沙弥聖顕(しやみしようけん)請文」(「岩松文書」)に江戸蔵人(くらんど)入道希全(きぜん)・同信濃入道道貞・同四郎入道道儀が登場する。

この文書は、かって江戸遠江守・下野守の所領であった(『太平記』)と思われる稲毛荘内一二郷のうち、渋口郷(現在の川崎市子母口)における岩松氏の支配権を、彼らが城郭を構えて阻止し争いとなったのに対し、岩松氏側が鎌倉府に訴えでた時のものである。

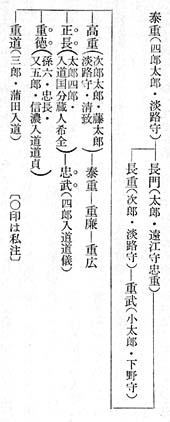

ここに登場する江戸四郎入道道儀は、前述の「大慈恩寺文書」の四郎入道と同一人物であることは確実で、「江戸氏略系図」によると、の系譜も知られる(図44)。

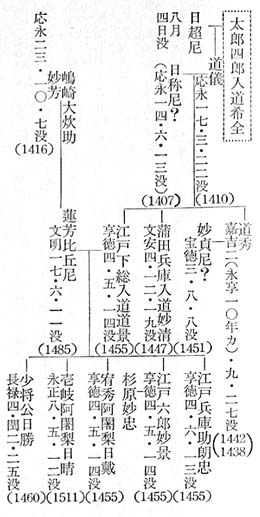

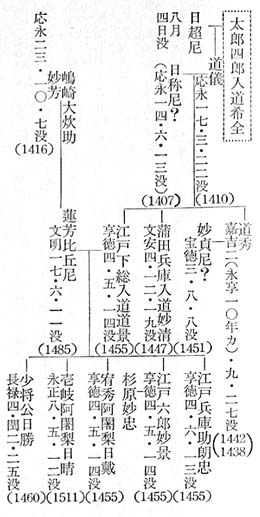

つまり蒲田氏は義興事件の中心人物である江戸遠江守・下野守の直系で、道儀は江戸遠江守忠重の孫にあたり、実名を忠武といったこともわかる。 さらに「平賀本王寺過去帳」にも、蒲田氏一族が記載されており、道儀の項には「応永十七年三月廿二日没、道儀、蒲田殿」とあり、この過去帳から道儀を中心とする数代の系譜を復原することができる(図45)。

道儀は池上本門寺に帰依した法華信仰の人であり、のちに平賀本土寺六世となった日饒(にちぎょう)を招いて蒲田に妙典寺を開くなど、日蓮宗との関係も深く、孫の日晴は出家して平賀妙泉院に住した。

また子の道秀は蒲田弥次郎といい、永享の乱で鎌倉公方足利持氏が滅亡した時、その勇将であったと伝えられる(『関東合戦記』)。

その後、蒲田氏は土着して命脈を保っていったのであろうが、おそらく戦乱のうちに上杉氏の勢力が強大になると家臣団に包含されていったらしい。

そのことは後北条氏の時代に成立した『小田原衆所領役帳』をみると、わずかにその一族と思われる蒲田助五郎が大田区堤方と川崎市木月で訃三〇貫の役高を賦課される存在が知られるだけで、あとは上杉氏の執事であった太田道灌の後裔、太田新六郎康資(やすすけ)の寄騎衆(よりきしゅう)の分として、蒲田道儀時代以来の旧領と思われる大田区内、川崎市(稲毛荘)の各所が蒲田分と記載されていることで、およそその推移を知ることができよう。 |

図44 |

図45 |

六 上杉氏から後北条氏へ

top

南北朝の動乱は、守護職の権限を大きくすることになったことは衆知の事実である。

武蔵国守護であった上杉憲方(のりかた)が応永元年(一三九四)に六〇歳で没すると、将軍足利義満は翌年その子憲定(のりさだ)に下文(くだしぶみ)を与え、三河・伊豆・下総・常陸・安房・相模・下野・陸奥・出羽・上野・越後・武蔵の各国に散在する五〇ヵ所にものぼる父の莫大な遺領を安堵しており、その勢力は絶大であったことが知られる。

憲方がはじめて鎌倉の山内(やまのうち)に住んだことから、その一族は山内上杉氏とよばれるようになり、同じく鎌倉の地に居館を構えた扇谷・詫間・犬懸などの同族と共に鎌倉府の執事職(関東管領)を世襲し関東一の権力を掌握、大繁栄するに至る。

応永三年(一三九六)七月の管領斯波道将(しばみちまさ)の施行状(「上杉文書」)によると、関東管領上杉朝宗(ともむね)に命じて、憲定の武蔵国における父憲方以来の所領を安堵し、「可被沙汰付上椙(杉)安房守憲定代之由、所被仰下也」と憲定の職務代理者(代官)に支配させることを許している。

注目されるのは、この安堵された武蔵国の諸所の所領のうちに、六郷保郷司職(ごうししき)が含まれていることである。

郷司職とは『吾妻鏡』の建暦二年(一二一二)二月一四日の項に、「郷々に於て郷司職を補せらる」と載せられた一種の地方行政制度で、時代が下ったこの応永三年という時点でもなお実効をもった国衙領(こくがりょう)支配の役職であったらしい。

とくに多摩川の河口部で、江戸と相模を拮ぶ要衝にある六郷保のような重要な地域には、鎌倉時代以来継続的に郷司職が置かれていたと想定される。

とりわけ上杉氏がその役職についた時点からしだいに保内各郷の地頭職を圧迫して在地的権限を拡大し、保内の中小武士団を撫循(ぶじゅん)して単なる行政的統括者から、領主的支配者に変身していったのではなかろうか。

六郷保内における上杉氏支配の経緯を知る史料を欠くが、とくに蒲田郷と上杉氏との関連を示す口碑・伝承は多い。

蒲田妙典寺は古くから上杉氏の菩提寺であったという伝承があり、「上杉六郎殿 当時大檀那 晴天院朗忠日杉 天文十二壬子十月十四日」の刻文のある位牌があった(「妙典寺縁起」ほか)。

この刻文中の天文十二“壬子”の記載は明らかに間違いであり、壬子は天文二一年(一五五二)であるから、後世この位牌が作成された時の誤刻と考えてよかろう。

文化一三年(一八一六)に北蒲田村名主宮崎弥総治が上申した『上杉家由緒書』(川崎市立博物館所蔵)によると、「上杉式部大輔憲幸公と申奉るは、関東管領 憲政公代として武蔵国荏原郡北蒲村田に在城ましまして、武威肩を並ぶる人もなく御座有しに、憲政公没落し給ひし後、終に北蒲田の城も北条がために落ぬ」とあり、この憲幸が天文二一年に北条氏と戦って敗れ、切腹したこと、家臣荒金兄弟の武勇、一子氏幸はのちに一家を継いだことなどを記す。

とくに、憲幸は切腹後「北蒲田村城中妙田(典)寺に葬る。

晴天院殿朗忠居士」とあるから、妙典寺の位牌の人物と一致する。

従来『小田原編年録』や『新編武蔵風土記稿』は、憲幸を関東管領山内上杉憲政の子ではないかとしているが、この由緒書では憲政公代としていることに注目したい。 |

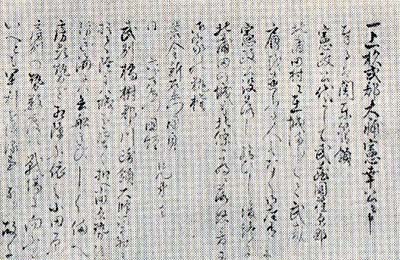

『上杉家由緒書』の巻頭部分

|

つまり憲幸を憲攻の子とする根拠は全くないが、かりに上述の六郷保郷司職の代官として、蒲田村の城中に在住した山内上杉氏庶流の子孫が、憲政の代にも同様に郷司職の代理者をつとめていたとしたら、かなりこの考え方は信憑(しんぴょう)性の高いものになる。

後北条氏は早雲以来氏直まで五代にわたりその間約一〇〇年、関東の覇権を掌握した。

江戸を手に入れたのは大永四年(一五二四)に氏綱が上杉朝興(ともおき)を高輪原(港区)に破った時であるが、その後、天文二一年(一五五二)正月に、関東管領山内憲政を越後に敗走させたころから、完全にこの地域は後北条氏の支配下にはいる。

関東全域にまだ分布していた上杉方の家臣団は、投降して後北条氏の家臣団に加わる者、抵抗して討伐された者など、様々の帰趨が知られる。

太田氏は、扇谷上杉氏の執事だった道灌が主君に謀殺されると山内上杉氏に属し、江戸城に住していたが、憲政の敗走後は後北条氏に投じてその家臣団にはいっている。

従って、上杉氏に属した蒲田氏が、その配下である寄騎衆となったのも当然であろう。

また上述の上杉六郎殿の死が天文二一年であることは、憲政の敗走と無関係ではないように思える。

とにかく、この頃から後北条氏は関東一円、とりわけ荏原郡周辺の知行地の配分再編成に着手し、その家臣団を配属したことが永禄二年(一五五九)に成立した『小田原衆所領役帳』でわかる。

その中から大田区に関する役高・地名を拾ってみると次のとおりである。

六郷殿 (小田原衆)

布施 善三( ″)

行方与次郎(玉縄衆)

渋谷又三郎( ″)

円 城 寺(江戸衆)

島津孫四郎( ″)

梶原助五郎( ″)

島津弥七郎( ″)

蒲田助五郎( ″)

太田新六郎( ″)

(*寄子衆に配当している分)

梶原日向守( ″)

鴇田新三郎( ″)

記吾跡斎藤( ″)

牟久新次郎( ″)

新藤下総守( ″)

有滝母(諸足軽衆) |

二五貨二四文

三貫四〇〇文

五五〇文

三六貫二四文

六五貫四〇〇文

二〇貫文

四貫六〇文

三二貫六〇文

一六貫一九〇文

二七貫文

二貫八五〇文

*一貫八〇〇文

*五貫二二二文

五一貫文

二五貫八三〇文

二五貫一四文

二七貫九〇〇文

五貫文

一〇貫九六〇文 |

江戸廻 六郷大森分

六郷内 小花和(大森)

小机 下丸子

江戸 六郷・大師河原共ニ

江戸 六郷内大森

六郷内 鎌(蒲)田

六郷内 鵜之木

江戸 馬込

六郷 原方

六郷 堤方

六郷内 雪ヶ谷

六郷 一之倉蒲田分

六郷内 入不斗 花井方 牟久分

六郷内 新井宿

六郷内 蓮沼

六郷 入不斗

入不斗

江戸 雪ヶ谷

江戸 安方分 |

これらのうちから二、三の重要な者だけを抽出して解説を加えておこう。

六郷殿は、その素姓について従来諸説があるが、江戸蒲田氏や上杉氏の後裔とする説が有力であった。

とくに応永二七年(一四二〇)に成立した『江戸の惣領之流』(「米良文書」)にある六郷殿が、百余年後のこの時代にも存続し、襲名され、それがのち江戸蒲田氏になったとする説と、『所領役帳』の六郷殿の説明に「御牢大御人躰」とあるところから、蒲田の上杉氏の系流に属する人物と考え、後北条氏の客分待遇となった上杉憲幸の子、氏幸ではないかともいう。

しかし後北条氏家臣団中、地名冠称をもつ人物を調べてみると、箱根殿は早雲の子幻庵(長綱)小机(こずくえ)殿は氏康の子氏秀といったように新規の冠称で、しかも一族である。さらに殿をつけてよばれる者を抽出してみると、後北条氏と縁戚関係にある者がほとんどであることに気づく。

この両方の考え方から想定すると、どうもこの六郷殿も、やはりあらたに地名を冠称に用いた後北条氏に縁のある人物で、江戸氏や上杉氏とは関係のない者と思えてならない。

六郷殿は大田区内の大森と小花和(こはなわ、大森の小字)で二八貫余を役高とされているが、このほか、小机の星川地区で六六貫余を賦課対象にされている。

また、六郷加賀守屋敷跡が星川にあったというから(『新編武蔵風土記稿』)、六郷の地名を冠してはいたが、本拠は星川にあり、そこに住していたのではなかろうか。

行方(なめかた)氏と六郷領一帯との関係はきわめて深い。

六郷神社には享禄四年(一五三一)の行方半右衛門記銘と、天文一八年(一五四九)の行方弾正記銘の棟札があった。

数代にわたって六郷地区の代官的存在となり、後北条氏が没落するまでこの地区の支配層であったことは明らかである。

蒲田の円頓寺(えんとんじ)が、その館跡に建てられた寺院であると伝わり、羽田の「潮田文書」には、後北条氏から行方与次郎にあてだ羽田浦水軍関係の書状など数点が伝存する。

また、羽田の本住寺は行方氏の創建になるものという。

しかも後北条氏家臣団のうち、当地区に役高をもつ諸氏に比べて、圧倒的に多い三六一貫余をもっていることも注目されよう。

特筆すべきは、行方氏が羽田浦水軍の実質的な支配者であったことである。

江戸湾一帯の水軍の支配は玉縄城主の管轄下におかれ、房州の里見氏と対抗したようであるが、行方氏も玉縄衆に属しており、すでに名のある武将であったが、その関係で江戸湾中でも特に要港である多摩川河口部の両岸、つまり六郷と大師河原に所領が与えられ配属されたのかもしれない。

この地区には行方氏の事蹟に関する伝承も数多く残されており、その権力の大きかったことが想像される。

梶原氏は馬込地区の伝承によると、馬込万福寺を創建したと伝えられる梶原景時の子孫であるという。

しかし、正治二年(一二〇〇)にこの地で死んだという宇治川の先陣争いで武名をあげた梶原景季の愛馬“磨墨”(するすみ)出生地という伝説と共に、にわかには信じがたい。

後北条氏時代には助五郎が馬込、日向守が新井宿に役高をもっており、そのほか、梶原三河守などの人物も知られるが、系流はもちろん、その事蹟すら明らかでない。梶原氏の解明は、今後の研究課題である。

七 日蓮と池上本門寺 top

日蓮は弘安五年(一二八二)に持病を療治するため身延山を下り、身延の領主南部実長の次子、弥三郎実氏の所領にある常陸の隠井(かくらい)の湯に赴く途中、病がしだいに重くなり、同九月一八日(一九日か)に池上村の地頭池上右衛門宗仲の邸に立ち寄った。

池上氏や弟子たちの厚い介抱にもかかわらず病状は悪化して、ついに同一〇月一二日にここで入滅したのである。

入滅の場所は現在の本門寺の西隣りにある大坊本行寺で、ここが池上宗仲邸のあったところでもあり、いまの水門寺はのちに邸地の山上を開いて寺域としたものであろう。

日蓮入滅の以前に、すでに本門寺という寺院がここに創建されていたとする説もあるが、それを証する資料はない。

一説によると宗仲が父康光の死後、その菩提を弔うために、邸地の高所に法華堂を建立したのが濫觴(らんしょう)であるという。

康光の死は弘安二年(一二七九)または同三年と日蓮の書状などで推定しうるから、日蓮入滅直前には法華堂が建てられていたことも考えられるが、その頃、寺院体裁を整えていたとするのはまだ無理であろう。 |

日蓮上人像(池上本門寺)

|

おそらく日蓮の入滅後、宗仲がその邸地を寄進し(法華経一部八巻の文字数に相当する六万九三八四坪であったという)、直弟日朗(にちろう)を中心として伽藍が構築されたのではなかろうか。

このことは、同寺に現存する国・重文の日蓮像の造像年代や墨書銘、像の大きさなどからも想定できる。また日朗の院号である大国院をとって当寺の院号としていることもその証左となろう。

以後、日朗の弘教活勁の拠点となっていた鎌倉比企谷(ひきがやつ)の妙本寺と、両山(長興山・長栄山)一貫首制がしかれ、貫首は鎌倉にある妙水寺に常住し、池上は大坊本行寺の住職が差配するようになる。

しかし、日蓮入滅の霊跡である権威は、一宗になりひびき、しだいに多くの末寺を加えて、本寺的発展をとげる。

二世日朗・三世日輪(にちりん)はともに千葉県松戸市周辺の平賀・野手などの出身であったため、本土寺をその教線に加えて伸長していった。

四世日山(にちざん)の代になると、同県の夷隅(いすみ)郡伊北地域に多くの信徒と末寺をもつようになり、有力武士団である狩野氏や長尾氏・上田氏・蒲田氏ほかの外護(げご)をうけて伽藍も整備されていった。

室町期に本門寺の基盤を確立した七世日寿(にちじゅ)・八世日調(にっちょう)がともに狩野氏、九世日純(にちじゅん)が上田氏の出身と伝えられるのも、その間の事情をよく物語っている。

一二世日惺(にっせい、一五五〇~九八)が関白二条昭実の猶子(ゆうし)になったことで紫衣(しえ)の勅許をうけ、寺格は一段と高まった。

徳川家康が江戸に入国してから、政教の中心地は鎌倉から江戸に移った。

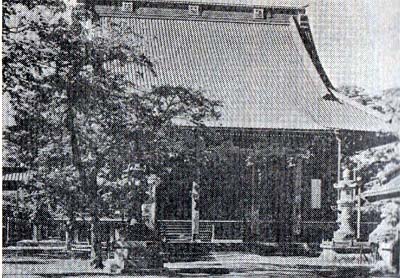

日惺は家康とも道交があり、長らく常住した妙本寺を離れ、以後歴代の貫首は池上に住するようになる。慶長三年(一五九八)に家康が寺領一〇〇石を寄進、また加藤清正は堂宇の復興と寺域の整備に力をつくし、関東第一の大堂を寄進造営したと伝えられる。

二代将軍秀忠とその乳母(めのと)岡部局(つぼね)は、仁王門および五重塔を造立寄進し、総門・仁王門・大堂の扁額は本阿弥光悦(ほんあみこうせつ)が書き、まさに日蓮入滅の霊地にふさわしい大伽藍が整えられ、大本山として名実共に寺観を整えたのは、この時からであろう。

ところが寛永七年(一六三〇)に、いわゆる身池(しんち)対論とよばれる事件が起こり、一五世日樹(にちじゅ)は不受不施(ふじゅふせ)の邪義に問われ、幕府の公庭で身延と池上が対論することとなり、ついに日樹が敗れて信州飯田に流罪となったため、一時、寺運は衰微の傾向をたどった。

しかし、その後を継承した日遠は、家康の側室で紀伊頼宣(よりのぶ)・水戸頼房(よりふさ)の生母である養珠院お万の方の強力な外護をうけ、旧に倍する隆昌をもたらした。

宝永七年(一七一〇)の火災で、当時園城寺・金剛峯寺と並んで日本三大堂と称された四〇間四面の祖師堂が焼失した。その後なかなか復興されなかったが、享保期に至り、八代将軍吉宗の寄進で、規模縮小され祖師堂と釈迦堂が建立された。法華信仰にとくに熱心であった吉宗の母深徳院の墓所が当寺に定められると、幕府は毎年米六〇〇俵を寄せて保護し、住職交替のおりは、老中列座の前で拝命するという特権的待遇をうけた。

元禄ころには僧侶教育機関である南谷檀林が塔頭の昭栄院に設けられ、二四世日等は寛延四年(一七五一)に永代紫衣の勅許をうけ、江戸近郊の名刹として民衆の尊信も厚く、塔頭子院二十余坊をもつ大寺院となる。

なお日蓮入滅の忌(き)日に執行されるお会(え)式の行事は、すでに中世から盛大に行なわれていたが江戸期になると万灯行列や火消し組の纏(まとい)ぶりが参加し、江戸最大の祭りとしてにぎわい、現在でも著名な宗教行事として注目されている。 |

戦前の本門寺祖師堂

|

八 小泉次太夫と六郷用水

top

天正一八年(一五九〇)に徳川家康が江戸に入府し、関東を経営することになると、まず、領内の田畑の整備と、それに伴う検地を実施したことは衆知の事実である。

これは自己の実力の扶植という目的もあったが、それと同時に、戦乱で衰勢にあった農村を立ち直らせる意味で、民政上刮目すべき政策でもあった。

慶長八年(一六○三)の江戸幕府開創の時点では、すでに江戸とその近郊開発のプランが、家康と幕閣の脳裏に描かれていたにちがいない。

六郷用水の開削も、この方針の一環として実施されたもので、言いかえれば、江戸南郊の新田開発政策ということができる。

開削事業の実際の担当者は小泉次太夫吉次(一五三九~一六二三)であった。

『小泉家先祖書』によると、父植松左近助泰清のとき今川義元に仕え、駿河国富士郡小泉郷に住したという。 |

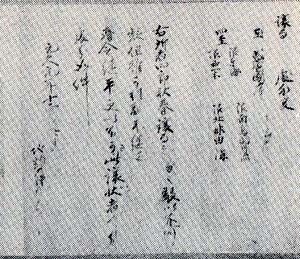

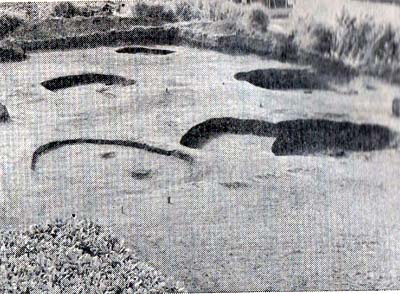

戦前の鵜の木光明寺裏の六郷用水 |

小泉次太夫吉次の墓(川崎市妙遠寺) |

吉次は、はじめ今川氏真に仕えたが、今川氏没落後、天正一〇年(一五八二)に家康の武田氏攻略戦に参加し、武功をたてて家臣にとり立てられた。

吉次が小泉郷の地名を冠して自分の姓を称したのは、家康に臣従してからのことで、その時期はおそらく家康に随行して関東に赴き、橘樹郡川崎の在、砂子の里に定住したころと推定される。

川崎に移住してから、慶長二年(一五九七)に六郷用水および稲毛・川崎の二箇領用水の開削に着手するまでの、彼の行動は明らかでない。

高橋源一郎氏(『武蔵野歴史地理』)は「次太夫の郷里は駿河黄瀬(きせ)川の沿岸で、かねてこの種の工事の行なわれて居った所であるから、次太夫もその智識経験をもって居ったのであろう」と、暗に家康が吉次を登用した理由を匂わせている。

山田蔵太郎氏(『稲毛川崎二ヶ領用水事績』)は、吉次は多摩川の水防工事の奉行として召し出され、川崎に住したのではないかという。

川崎の諏訪河原の「小黒家文書」のなかに、次太夫が大水による水害を防ぐために水堀を築き、その工事が成就したということと、その恩恵に浴した村民たちが、次太夫が用水奉行となり、六郷および二箇領用水の工事に着手すると、「当里能キ竹有之故、用水御普請竹出ス」と用材を提供したという記録があることから、彼は用水開発以前から水防ないし濯概の土木工事の専門家であったことを指摘している。

吉次の用水開削の事績を記録した『新用水堀定之事』と題する一書の写本が、六郷領内の旧家に数本伝存し、これによって六郷および二箇領用水の工事の経過を知ることができる。

ただこの書は、その成立年代に問題はあるが、平川家本によって宝暦二年(一七五二)以前に成立したことを推定できるから、かなりその史料性を高く評価してもよかろう。

これによると、慶長二年(一五九七)二月一日、吉次は蒲田に近い安方(やすかた)村の名主兵庫の家を宿所として、同三日に六郷領内の名主全員をここに集め開削計画を発表し、ただちに測量を開始する。

五月一日には川崎領に移り、多摩川下流西岸の地域にも、同時に用水を開削することを発表し、以後三ヵ月交代で交互に工事を進捗させることになった。

この交代方式は、工事が長期間にわたるために考えられたもので、工事に夫役を命ぜられた農民の負担を少しでも軽くしようとする周到な配慮がうかがわれる。

工事の経過については、すでに諸書に詳しいので割愛するが、その後実に一二年間を要し、慶長一四年(一六○九)七月五日に主要水路が完成、さらに二ヵ年かかって各村の分流水路も竣工したのである。

なにしろ多摩川の両岸河口部、つまり世田谷領・六郷領・稲毛領・川崎領合せて三八〇〇町歩に及ぶ田地の灌漑用水であり、そのうち六郷用水または次太夫堀とよばれる世田谷・六郷両領の川水だけでも全長一万二九〇〇間余(二三・五キロメートル)もある大工事であった。

狛江(こまえ)市の和泉に取水口をもつこの用水は、途中野川や玉川上水の分流、仙川用水の末流、谷沢川などの水をあわせて、世田谷領一四ヵ村をうるおし、六郷領にはいると矢川村で南北の二流に分派し、三五ヵ村を灌漑した。工事を督励した家康は、慶長六年(一六〇一)には次太夫を川崎領の代官に任じた。

さらに、同一〇年(一六○五)には、黒印状をもって、直轄領はもちろんのこと、私領からも井掘人足を徴発する権限を彼に与えている。

用水が完成したとき七三歳の老境に達していた次太夫に、家康は褒賞として、開発した本田・新田のうち、一〇分の一を給することを約し、実守の刀を贈った。

次太夫は代官職にあること二〇年、元和五年(一六一九)に役を辞し、四年後に八五歳で没したが、大田区内の下袋(しもぶくろ)村と麹屋(こうじや)村で三〇○石余の地を拝領し、以後明治維新に至るまで小泉家の知行所となった。

その後約一〇〇年を経て、川崎の代官田中丘隅(きゅうぐ)はこの用水の補修を行ない、水利の便は一段と改良されて六郷領全域におよび、この地域は純農村として大きな発展をとげたのである。

top

****************************************

|