|

****************************************

Home 杉並区の歩み(前半 後半) 杉並の自然 杉並の生活 文化財散歩 付録

第四部 杉並区文化財散歩 森 泰樹

1 プロローグ top

区内を流れている善福寺川・神田川・妙正寺川の流域には、原始時代から人が住んでいたので、川から二〇〇メートル内の台地のいたる所から、繩文式土器や住居跡が発見され、ことに高井戸東遺跡では地下三メートルのローム層から、多数の石器が出土し、三万年以前からこの地に人が住んでいたことが確認されました。

しかし、これらの遺跡は皆埋め戻され、単に遺跡の名が残っているだけです。

昭和の初めには、円墳・横穴古墳・中世に築かれたらしい塚などが、三〇個あまりありましたが、皆取り崩されて宅地となり、今ではその場所さえはっきりわからなくなりました。

区内には神社が二七社、寺院が八一ヵ寺あり、神社の多くは中世に創建されたといわれます。

寺院は区内で創立された在来寺が二三ヵ寺、旧市内からの移転寺、または新規創立寺が五八ヵ寺で、在来寺のうち、妙正寺・光明院など数ヵ寺は中世の創立で、他は徳川氏の関 東入国前後に創立、または中興(ちゅうこう)開山されたといわれます。

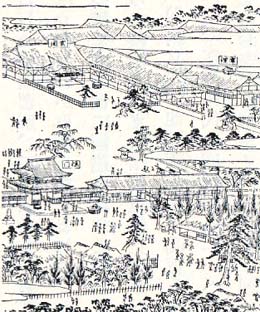

移転寺には、江戸時代に庶民から大変信仰された仏様を祀ってあるお寺、武家寺として非常に繁栄したお寺などが多く、高円寺・堀ノ内・高井戸に寺町をつくっています。 |

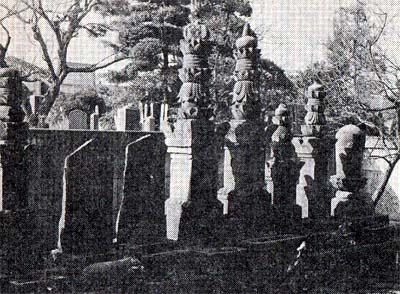

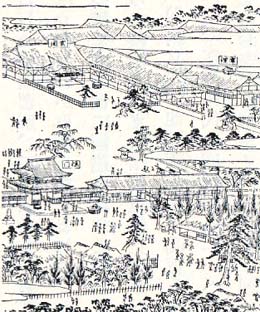

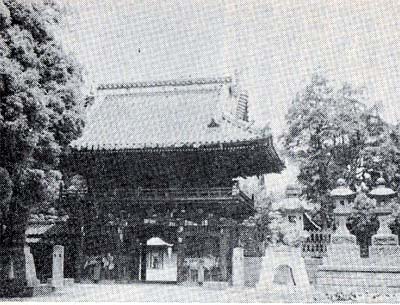

堀の内妙法寺旧観

|

文化財散歩を交通機関に従って、一〇コースにわけて記しましたが、紙数の関係上、説明をできるだけ簡単にしたため、不充分な点はご容赦願います。

2 高円寺駅コース top

長仙寺(真言宗豊山(ぶざん)派高円寺南三−五八)

国電高円寺駅南口広場から西へ歩いて二分、賑やかな商店街のすぐ西側にあり、寛永年間(一六二四−四四)の創立て、室町時代作のお不動様が祀ってあります。

本堂は戦災で焼失後、耐火耐震の壮麗な寝殿造りに再建されました。

本堂前庭の斜面に、“歯神様”と呼ばれる享保九年(一七二四)銘の如意輪(にょいりん)観音の石仏が安置してあります。

観音様はお顔をかしげ、右手で頬を押え、いかにも歯が痛いようなお姿なので、誰いうとなく、歯が痛いときお詣りすれば、痛みを観音様が引き受けてくださるという話が生まれ、近郷近在から多くの人々がお詣りにこられたそうですが、今は詣る人はなく、静かなただすまいの中に、ひっそりと無心のほほえみを浮かべています。

氷川神社(高円寺南四−四四)

高円寺駅南口広場から東南へ緩やかた坂をくだって行くと、すぐ左側の台地にあり、旧高円寺村字(あざ)原の鎮守様で、ご祭神は素戔鳴尊(すさのおのみこと)。

天文の頃(一五三二−五五)の創建といわれます。

昭和二〇年の戦災で焼失後、鉄筋コンクリート造りの近代的社殿に再建されました。 |

|

本殿の左側にある小洞(しょうし)は気象神社です。

戦時中、高円寺北四丁目にあった陸軍気象部が、気象観測を問違いなくできるようにと、構内に八心思比顕命(やつししひめのみこと)を祀って気象神社と名付けました。

敗戦後ここへ移されたもので、全国唯一の気象神社です。

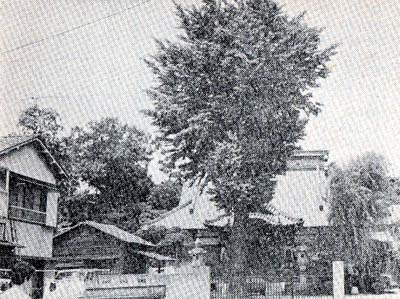

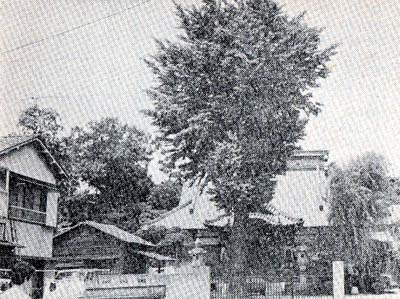

高円寺(曹洞宗・高円寺南四−一八)

氷川神社の前を東ヘ一〇〇メートルほど進むと、脇門につき当ります。

昔、この地を通りがかった一人の旅人が、父娘の住む農家に一夜の宿を求めました。 娘は「飢饉で食べ物がないから」と断わりましたが、たっての頼みに断わりきれず、旅人を泊めることにしました。

娘が旅人のため食べ物をさがしに外出したあと、父親は旅人が大金を持っていることを知り、旅人を殺して金を奪い盗りました。 帰宅した娘はこのことを知って大変悲しみ、黒髪を切って尼となり、小さな庵を建てて旅人の菩提をとむらいました。

弘治元年(一五五五)に建室和尚が、この庵を改修して高円寺を創立したといわれます。

『新編武蔵風土記稿』の「高円寺村」の項に、「当村、古は小沢村と言えるも、大猷院殿(だいゆういんでん、三代将軍徳川家光)しばしば村内高円寺にお遊びありければ、世人高円寺へ御成りありと言いしに、いつしか高円寺村の名起れり」 |

高円寺と大いちょう(高円寺南4丁目)

|

と記してあり、また「御殿跡」の項に、「本堂の背後にあり、高さ六尺許りに、広さ三間四方なり。家光公しばしば御遊びありし時、御茶屋ありし跡なり」と記してあります。

家光が高円寺を訪れた頃の本堂の間口は、二一間(約三八メートル)もある大きな寺でしたが戦災を含めて四度も焼失したので、文書類はなにも残っていません。

本堂は昭和二九年の再建で、聖観音様が祀ってあります。

本堂の西隣りの稲荷社裏手の高台は御殿跡で、稲荷社の竜の石鳥居は「東京三竜鳥居」の一つとして有名です。

本堂前にある“つげ”の古木は樹齢三〇〇年以上といられ、村持の稗倉(ひえぐら)跡から移植されたものです。

開迷子育地蔵堂内にある六面地蔵は、寛文四年(一六六四)建立の古碑です。

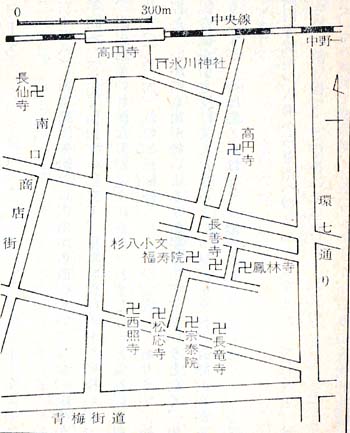

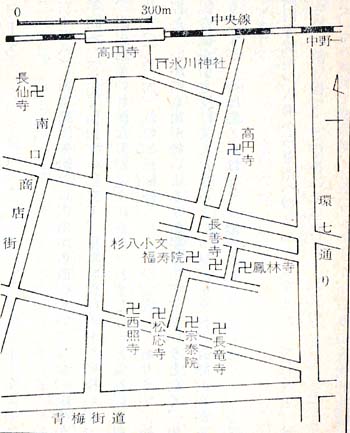

高円寺の寺町

高円寺の参道から夜店通りを横断して南へ進み、桃園川を埋めてつくった児童公園をすぎると、「高円寺の寺町」があります。

この地は桃園川を望む台地の雑木林と畑でしたが明治末年に所有者が藍で失敗し、市内の金融業者の手に渡りました。

抵当流れで地価が安かったので、広い敷地を必要とする寺院用地に利用され、寺町が生まれました。

現在、高円寺南二丁目には、曹洞宗のお寺が六ヵ寺、浄土真宗が二ヵ寺、日蓮宗が一ヵ寺あります。

鳳林寺(ほうりんじ、曹洞宗高円寺白丁三九)

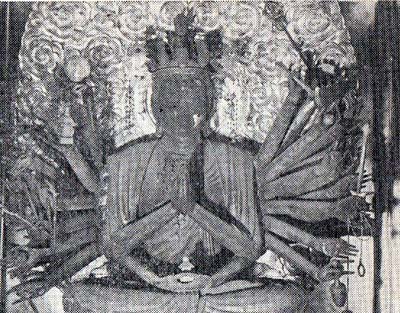

永禄元年(一五五八)に牛込舟河町で創立され、のち牛込七軒町へ移り、大正五年に当地に移転、ご本尊は高さ六〇センチの寄木作りの宝冠釈迦如来坐像で、頭に宝冠を戴いた釈迦像は、非常に珍しいといわれます。

境内の愛染堂入口につるしてある大きな杓子とすりこぎは、愛染明王の愛のシンボルで、杓子は身を挺して熱いご飯をすくい上げ、すりこぎは身を磨り減らして人に尽くすことから、愛のシンボルになったそうです。

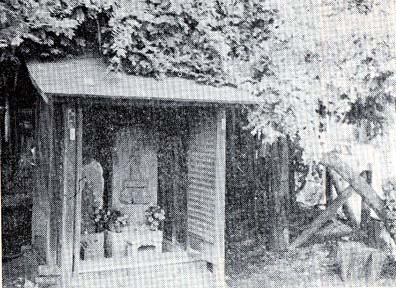

隣りのお堂に祀ってある高さ三・六メートルの延命地蔵尊は、元文二年(一七三七)三月に回国行者清雲が、戸塚夾山寺(きょうさんじ、当寺と合併す)に建立したもので、都内最大の石地蔵です。

お堂の右手前に、寛文九年銘の庚申観音の石仏があります。

長善寺(日蓮宗高円寺南二−四〇)

鳳林寺の西隣り、慶長二年(一五九七)に日暮里で創立され、のち荒川区谷中本(やなかもと)へ移り、大正五年に当地へ移転、本堂左手前の古い建物は三十番神堂で、高さは台共に二〇センチの木造の神様が三〇躰祀ってあります。

三十番神とは、全国の有名神社の神様三〇人を勧請(かんじょう)して、朔日(ついたち)は熱田大明神、二日は諏訪大明神、三日は広田大明神というように、三〇人の神様が毎日交替で、法華経を守っていただく神仏混淆の神様です。 |

鳳林寺の大地蔵

(高円寺南2丁目)

|

福寿院(曹洞宗・高円寺南二−四〇)

長善寺の西隣り。寛永四年(一六三七)に伊勢津(藤堂家)藩士一二名が発起人となって、四谷箪笥町(たんすちょう)で創立され、明治四一年に当地へ移転。墓地に都史蹟池田英泉(えいせん)の墓があります。

英泉は寛政二年(一七九〇)に生まれ、本名池田善次郎といい、浮世絵師菊川英山に師事し、多くの美人画・絵本・木曾街道六十九次などの風景画を描き、文化・文政期(一八〇四−三〇)の代表的な浮世絵師でした。

松応寺(しょうおうじ、曹洞宗・高円寺南二−三〇)

福寿院より南ヘ一〇〇メートルほど進んだ右側。

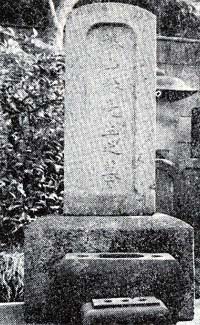

明暦三年(一六五七)に浅草森下町で創立され、大正七年に当地へ移転し、昭和二〇年四月の空襲で直撃弾をうけて全焼。墓地に幕末の大農政学者佐藤信淵(しんえん)先生の墓があります。

江戸時代の学者は、勤倹貯蓄を根本にした消極的な経済論を説きましたが、信淵は新しい産業の開発、生産の増大、天然資源の活用に重点をおいた積極的な経済論を主張し、『農政本論』『草木六部耕種法』などを著わしました。

しかし当時は世に受入れられず、嘉永三年(一八五○)にさびしくこの世を去りました。

明治維新後、政府は信淵の理論を農政の基本にして、大きな成果を挙げ、その理論の正しかったことが立証されました。 |

大農政学者佐藤信淵の墓

(高円寺南2丁目、松応寺)

|

西照寺(さいしょうじ、曹洞宗・高円寺南二−二九)

松応寺の西隣り。昔、日比谷の漁師が東京湾で漁をしていた時、網に阿弥陀如来の木像が引き上げられました。

信心深い漁師は小さな庵を建てて、木像を祀り、朝夕拝んでいました。

天正一二年(一五八四)に文竜というお坊さんが、この庵を改修して曹洞宗西照寺を創立し、木像はのちに芝増上寺に納められたといわれます。

江戸時代には旗本寺として栄えましたが、明治維新に官軍の宿舎になった時、失火で建物寺宝すべてを焼失しました。

本堂は明治四三年に当地へ移転の際に新築したものです。墓地入口にある高さ一八〇センチの承応二年(一六五三)銘のお地蔵様は、杉並最古のお地蔵様で、墓地には、江戸南町奉行山村良旺(たかあきら)・書家佐瀬得所(させとくしょ)などの墓があります。 |

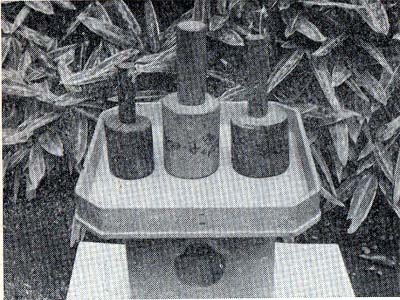

宗泰院の子育地蔵

(高円寺南2丁目)

|

長竜寺の豆腐地蔵

(高円寺南2丁目)

|

カチンと音がした瞬間、お坊さんの姿が消えさり、道に血がついた小さな石片が転がっていました。

血のしたたりの跡をつけて行くと、長竜寺門前のお地蔵様の前で消えており、お地蔵様の耳が欠け、頬に刀傷がありました。

お坊さんはお地蔵様の化身であったことがわかり、豆腐屋の主人はお地蔵様へ毎日豆腐を供えて供養したところ、商売が大変繁昌したので、江戸中に豆腐地蔵の名が知れ渡ったとの伝説があります。

墓地には武田信玄の叔父武田信恵(のぶよし)・徳川譜代の家臣長坂血槍九郎(ちやりくろう)信政の墓があります。

3 阿佐谷駅コース top

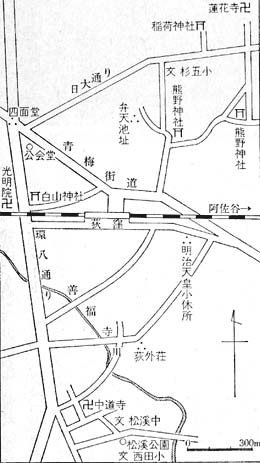

欅(けやき)屋敷(阿佐谷北一−六)

国電阿佐谷駅北口より東へ歩いて一分。狭い商店街の北側裏手にある相沢邸は、旧阿佐ヶ谷村の名主屋敷で、欅屋敷と呼ばれ、大正八年に建物と欅林が東京府史蹟に指定されました。

しかし昭和二〇年五月二五日の空襲で、建物と多くの欅が焼失し、焼け残った二〇本あまりの欅も公害で樹勢が衰えわずかに往時の面影がしのばれる程度です。

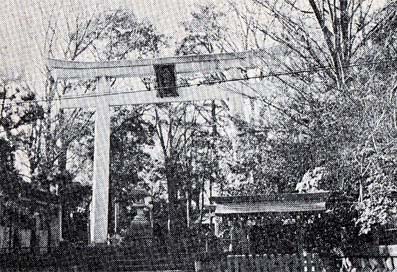

阿佐谷天祖神社(阿佐谷北一−二五)

相沢邸の西側の道を北ヘ一○○メートルほど進むと突き当ります。

旧阿佐ヶ谷村の鎮守様で、ご祭神は天照大神(あまてらすおおみかみ)。

昔は阿佐ヶ谷神明宮といい、『江戸名所図会』に、「景行天皇四十四年(四世紀末?)に、日本武尊(やまとたけるのみこと)ご東征の帰途、ここ(阿佐谷北五−三五)に休まれたので、後に里人が尊の武功を慕って神明社を建立した。

建久の頃(一一九〇−九九)、横井兵部が伊勢五十鈴(いすず)川から持ち帰った霊石をご神体とし、僧祗海(ぎかい)が社(やしろ)を今の地へ移した」と記してあります。 |

|

世尊院(せそんいん、真言宗・阿佐谷北一−二六)

天祖神社の西隣り。永享元年(一四二九)に阿佐ヶ谷にあった宝仙寺が、中野へ移ったころに創立されたといわれ、ご本尊はお不動様です。

境内は中杉通りの新設で東西に二分され、西側にある観音堂に祀られてある聖観音像は、南北朝時代(一三三六−九二)の作で、寺の創立の古さを物語っています。

観音堂内側の商店街は鎌倉古道で権現みちと呼ばれ、北へ進むと練馬区貫井の円光寺子の権現へ突き当ります。

道の西側にある法仙庵(阿佐谷北二−三八)は、明治初年に創立された共同墓地の墓守の尼寺です。

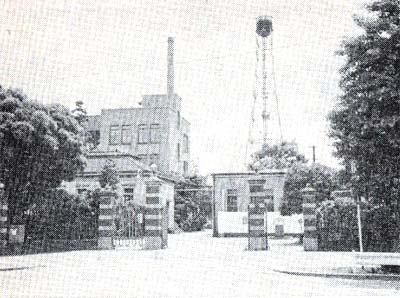

陸軍中野学校跡(高円寺北四-三五)

天祖神社の前の道を東へ六〇〇メートルほど進むと、運輸省気象研究所に突き当ります。

この地一帯は大正九年に陸軍飛行場用地として買上げられましたが、狭いため飛行場はとりやめられ、昭和二年に陸軍通信学校と、いろは四八棟の将校宿舎が建設され、のちに有名なスパイ養成機関の中野学校の教場になったといわれます。

太平洋戦争末期に陸軍気象部が置かれた関係から、戦後、運輸省気象研究所になりました。 |

世尊院の聖観音

(阿佐谷北1丁目)

|

馬橋稲荷神社(阿佐谷南二−四)

欅屋敷の相沢邸より東ヘ一○○メートルほど進み、右折して中央線を越えた左側一帯(阿佐谷南二−二二)に、大正時代まで「かんかん山」という入定(にゅうじょう)塚(行者が生きながら地中に埋めてもらい、鉦(かね)をたたきながら入寂(にゅうじゃく)した)があったのですが、今は住宅が建てこんでその跡はわかりません。

この塚に立っていた文保二年(一二一八)銘などの五枚の板碑は、阿佐谷法仙庵に収蔵してあります。

ここより四〇〇メートルほど進んだ左側に、旧馬橋村の鎮守様で、宇迦之魂命(うかのみたまのみこと)を祀った馬橋稲荷神社があります。

天保三年(一八三二)に村民が金七両二分を、京都の白川神祇伯家へ奉納して、正一位稲荷の神位を受けたとの記録があります。

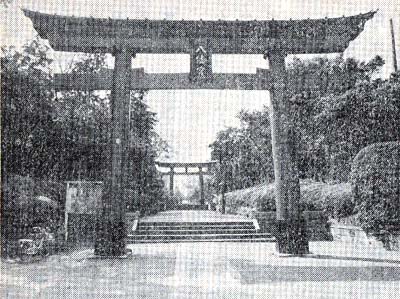

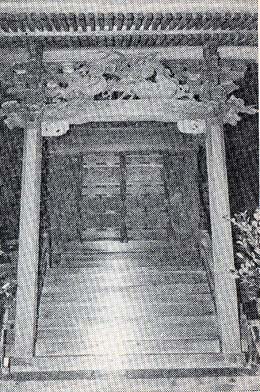

社頭の石鳥居は、村民関口林之助が奉納したもので、竜の彫刻が見事なことから「東京三鳥居」の一つに数えられています。 |

馬橋稲荷神社の石鳥居は「東京三鳥居亅の一つに数えられる

(阿佐谷南2丁目)

|

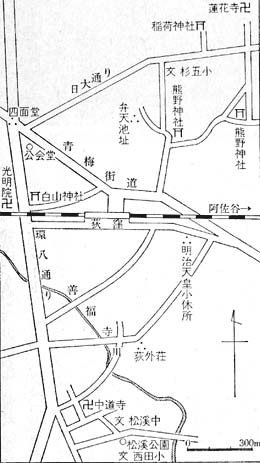

4 荻窪駅コース top

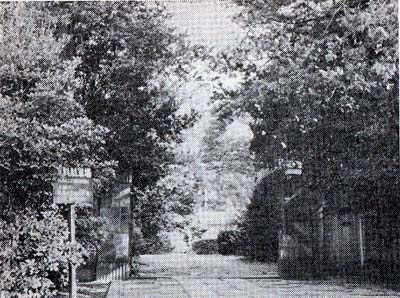

明治天皇小休所(荻窪四−三〇、藤沢邸内)

荻窪駅南口から線路に沿って、東へ三〇〇メートルほど進んだ右側の藤沢乙安氏邸内。

同邸はもと旧下荻窪村の名主中田村右衛門の邸で、明治一六年四月一六日と、同月二三日の両日、明治天皇が同家の離れにご休憩遊ばされました。

離れは木造茅葺き平屋建て、建坪一一坪七五、六畳二間の茶室風の質素な建物です。

東側の入口には、徳川一一代将軍家斉が鷹狩りの際に休憩するため建てられたという武家長屋門があります。

昭和九年文部省史蹟に指定されたが、戦後解除されました。

明治16年、明治天皇がご休憩遊ばされた小休所

(荻窪4丁目、藤沢氏邸)

|

|

|

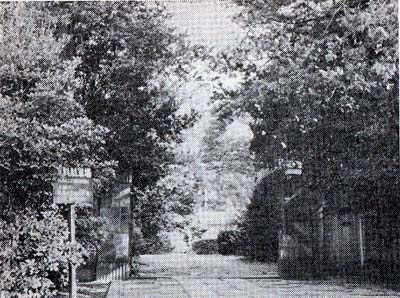

近衛文麿の旧邸・荻外荘

(荻窪2丁目)

|

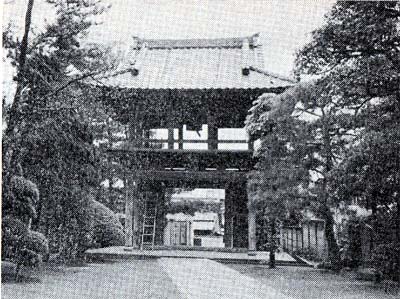

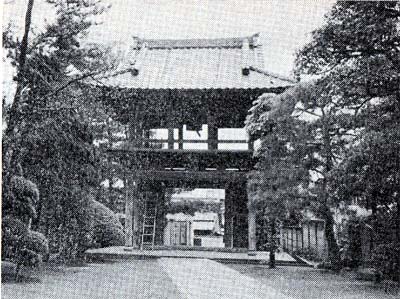

階上に梵鐘のある中道寺山門

(荻窪2丁目)

|

荻外荘(てきがいそう、荻窪一丁四三、近衛邸)

藤沢邸より東へ約五〇メートル進み、八百屋の角を右折して五〇〇メートルほど行った左側。

門は道路より少し奥へ下がり、樹木がうっそうと茂っています。

荻外荘の名は元老西園寺公望がつけたもので、故近衛文麿氏が昭和一二年六月に、第一次近衛内閣を組閣以後、二〇年一二月一六日に服毒自殺をされるまで住んでおられ、一六年一〇月の対米和戦会議、二〇年二月の戦争終結方針など、わが国の歴史を左右した重大会議がここで行なわれました。

中道寺(ちゅうどうじ、日蓮宗・荻窪二−二五)

荻外荘を通りすぎて、最初の四ツ角を左折して三〇〇メートルほど進んだ左側。同寺の過去帳に、「天正一〇年(一五八二)に日道上人が荻窪の地に草庵を営み、元和二年に二世日法上人が中道寺と称え、寛永一三年に檀徒宇田川茂右衛門が寄付した土地に、本堂などの建物を建て三宝を安置した」と記してあります。

二階建ての立派な山門は安永二年(一七七三)の建築で、階上には梵鐘がつってあります。

ご本尊は“黒目のお祖師様”または“願成りの祖師”と呼ばれる日蓮像で、境内に祀ってある伝教大師(最澄)作という鬼子母神様と共に、当地方の農民から多くの信仰を集めた仏様です。

松湲(しょうかん)遺跡公園(荻窪一−三九)

中道寺山門前から南ヘー○○メートルほど進むと、人工の小川が流れている公園があります。

昭和四九年にプールをつくるため発掘調査したところ、縄文中期の住居跡三基が発見されました。

この遺跡を地下にそのまま保存するため、公園がつくられたもので、掲示板に縄文人の生活が描かれています。

神明天祖神社と桜の馬場(南荻窪四−三四)

荻窪駅南口から西荻窪行バスに乗り、神明中学校前で下車、南ヘニ○○メートル。旧上荻窪村字原の鎮守様。ご祭神は天照大神、創建は天正一九年(一五九一)以前で、のち下総国香取郡水刀谷(みとや)の城主水刀谷影賢(かげかた)の孫正近が社殿を修復したといわれます。正近は姓を井川と改め、紀州家に仕え、紀州公の遠乗り、遐狩りの休憩所として、神社の東側、現在の神明中学校一帯に馬場をつくり、周囲に桜樹を植えたので、この地は“桜の馬場”と呼ばれます。

荻窪白山神社(上荻一−二一)

荻窪駅北口から青梅街道に出て、西ヘー○○メートルほど進み、左へ入る賑やかな小路を二〇〇メールほど行った右側。旧下荻窪村の鎮守様で、ご祭神は伊邪那美命(いざなみのみこと)。

社伝によれば、文明年間(一四六九―八七)に地頭中田加賀守が、加賀の白山比眸(ひめ)神社から分神を勧請して創建したとのことです。

当社へ“赤ちゃんのお宮詣り”に参拝すると、男児に白い箸、女児に赤い箸が授与されますが、この由緒は、昔、加賀守の弟兵庫が、あるとき激しい歯痛に悩まされた夜、「汝、わが社前に生える荻を以って箸を作り、食事をなせば歯痛忽ち癒えん、努々(ゆめゆめ)疑うことなかれ」との神告を受けました。

翌朝、兵庫はお告げに従って荻の箸で食事をとると、歯痛が嘘のように治りました。

この噂が拡がって、歯痛の神様として有名になり、昭和の初めまで歯痛に悩む人々のお詣りが多くあり、治った人はお礼に荻の箸を奉納するならわしが残っていました。

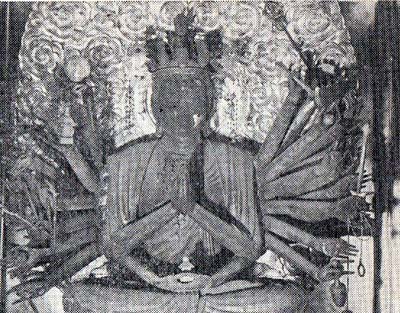

光明院(真言宗・上萩二−一)

白山神社の前を二〇〇メートルほど進み、環八通りを越えると、“荻窪の観音様”と呼ばれる光明院があります。

伝承では「和銅元年(七〇八)に観音様の仏像を背にして諸国を行脚していた行者が、この地にきた時、観音様が突然大石のように重くなり、歩くことができなくなった。

行者は観音様がこの地に駐まることを希望されたのに違いないと思い、付近に生い茂っていた荻を刈り取って、草堂を造り、観音様をお祀りして布教につとめたのが寺の始まりで、草堂は荻堂と呼ばれ、のちに荻窪の地名が生まれた」とのことです。

和銅元年創立は疑わしいが、ご本尊の千手(せんじゅ)観音像は南北朝時代(一三三六−九二)の作であり、墓地から同年代の一石五輪塔、文明二年(一四七〇)銘の板碑などが出土していますから、古い時代に創立されたことは確かです。

境内には、杉並最古の天和二年(一六八二)銘の手水鉢(ちょうずばち)・泣きベソ地蔵・上林暁氏の「光明院の鐘の音」に出てくる六地蔵などがあります |

南北朝期の作である光明院の千手観音

(上荻2丁目)

|

四面道(しめんどう)

光明院から環八通りを北へ四〇〇メートル、青梅街道との交差点が四面道で、村制時代には旧上下荻窪・下井草・天沼の四ヵ村の村境でした。

この辻にあった秋葉神社の常夜灯が四ヵ村を照らしたので、四面灯と呼ばれ、四面道の地名が生まれたそうです。

秋葉神社の境内に、日本橋から四里目の一里塚があったといわれます。

天沼八幡神社(天沼二−一八)

荻窪駅北口から青梅街道を東ヘー○○メートルほど進み、左へ入る八幡通りを北へ約三〇〇メートル行くと、旧天沼村字中谷戸(なかがいと)の鎮守様で、応神天皇を祀った八幡神社に突き当ります。

天正年間(一五七三−九二)の創建といわれますが、定かではありません。

新築の社殿は、当社の西方一〇〇メートルの地にあった天沼弁天池(桃園川の源泉)の売却代金を基にして再建されたそうですが、美しかった弁天池を知る筆者は一抹のさびしさを感じます。

境内末社の大鳥神社には、毎年“酉の市”(とりのいち)が開かれ、熊手を買う客で大変賑わいます。

天沼熊野神社(天沼二−四〇)

八幡神社社頭の手前を右折し、東へ五〇〇メートルほど進んだ左側。旧天沼村の鎮守様で、ご祭神は伊邪那美命。

創建年代は不明ですが、社伝によれば「元弘三年(一三三三)に新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉攻めの途次、ここに宿陣し、社殿を修め、戦捷(せんしょう)を祈って二本の杉苗を献植した」といわれます。 伝承の杉は昭和一〇年に枯れ、今も大きな伐り株が残っています。

伐り株の傍に、陸地測量部の海技四五・三メートルと彫った三等三角点の石柱があります。

蓮花寺(れんげじ、真言宗・本天沼二−一七)

熊野神社の東側の道を北へ五〇〇メートル。

日大通りを越えるとまもなく山門が見えます。慶長一九年(一六一四)に創立され、ご本尊は不動明王、境内には三百余種の野草が植えられ、徳川慶寿(よしとし、一橋家七代)の宝薩印塔・鎌倉期の小型宝籤印塔・江戸初期のキリシタン灯籠などがあります。

蓮花寺の西方二〇〇メートルに、保食命(うけみちのみこと)を祀った天沼稲荷神社があり、山王祭の光景を描いた畳二枚くらいの大絵馬が宝蔵してあります。 |

山王祭の光景を描いた天沼稲荷神社の大絵馬

|

5 井草コース top

|

源頼義や太田道灌のエピソードが伝えられる

荻窪八幡神社(上荻4丁目)

|

荻窪八幡神社(上荻四−一九)

青梅街道のバス停「荻窪警察署」のすぐ南側。旧上荻村の鎮守様で、ご祭神は応神天皇。

『東京府豊多摩郡神社誌』に、

「寛平年間(八八九−八九八)に創祀され、永承六年(一〇五一)鎮守府将軍・源頼義(みなもとのよりよし)東奥征伐の途次、宿陣して戦捷を祈願す。

後、康平五年(一〇六二)凱旋の際、宮殿を修造して祝祭を行ない、武将を駐めて奉祀させたり。

降って文明九年(一四七七)太田道灌石神井(しゃくじい)城を攻めるに当り、軍旗祭を行ない、槇(まき)樹一株を献植し

(中略)御神体は馬上にして衣冠の木像なり」と記してあります。

境内には、道灌手植えの槇をはじめ、目通り六尺(一・八ノートル)以上の欅・いちょうなど二十数本そびえ立ち、乃木将軍の彰忠碑・幕末期の菊紋狛犬・四面道から移された秋葉堂と常夜灯などがあり、また板碑、勝海舟筆の大幟(おおのぼり)などの社宝があります。

旧中島飛行機製作所(桃井三丁目)

荻窪八幡の斜め北、青梅街道の北側にある日産自動車荻窪事業所は、もとは中島飛行機荻窪工場で、大正一四年にエンジン研究工場として建設され、わが国初の純国産エンジンを開発したのをはじめ、多くの名エンジンを世に出しました。

太平洋戦争初期に米英空軍を完全に制圧して、世界中に“ゼロ戦”の名を轟かせた零式艦上戦闘機のエンジンも、ここで開発されたものです。

当時の本館・事務所などの建物が現存しています。

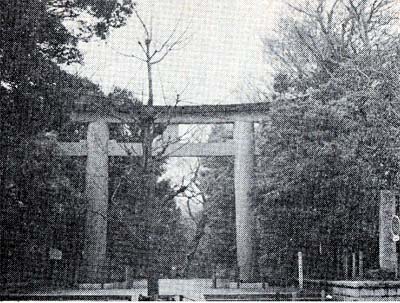

井草(いぐさ)八幡宮(善福寺一−三二)

荻窪八幡より青梅街道を西ヘ一キロほど進むと、左側に別表神社井草八幡宮の朱塗りの大鳥居があります。

昔は遅ノ井(おそのい)八幡と呼ばれ、旧上下井草村の鎮守様で、ご祭神は応神天皇。

社伝によるれば、「文治五年(一一八九)に源頼朝奥州征伐の途次、ここに宿陣し、奥州平定を祈願して松樹を手植す。

建久四年(一一九三)に当社創建され、慶安三年(一六四九)に将軍家光より六石の朱印状を賜わり、寺社奉行井上正利が本殿を再建した」とのことです。 境内地は約一万坪、長い参道を歩くと静かな雰囲気に包まれ、都内にいることを忘れるほどの幽邃境(ゆうすいきょう)です。

この付近一帯から、原始時代の住居跡や、繩文式土器が多く発見され「井草新町遺跡」と呼ばれます。 伝承の頼朝手植えの松は、昭和四九年に枯れてありません。

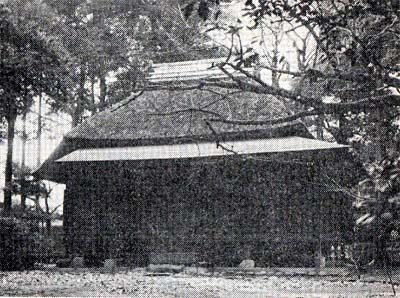

井上正利再建の本殿は区内最古の木造建築物で、耐火造りの鞘堂(さやどう)に納めてあります。 |

旧上下井草の鎮守様・井草八幡宮(善福寺1丁目)

|

文華殿(宝物殿)には、当八幡宮の本地仏(ほんじぶつ)で、鎌倉初期作の阿弥陀如来像、境内出土の重要文化財指定獣面把手(にぎりて)土器や、土器・石器・板碑・刀剣武具などが宝蔵してあり、一月一日・二日、九月三〇日、一〇月一日に公開されます。

また民俗資料館には、杉並地方の各種民俗資料(重要文化財指定)が数多く陳列してあり、毎月第一日曜日に公開されます。

井草式土器

昭和一七年に、都立農芸高校の矢島清作先生が、井草八幡宮より五〇〇メートルほど北の上井草四−一二の松林で発見された土器は、原始人が土器を作り始めた頃(約一万年前)の作品で、土器の全表面に繩または撚(よ)り糸を押しつけた模様だけがあり、この種類の土器としては初めての発見でしたので、出土地の名を冠して“井草式土器”と命名されました。

現在、出土地には住宅が建てられ、遺跡は見られません。

善福寺(曹洞宗・善福寺四‐三)

井草八幡宮北参道より、青梅街道を西へ二〇〇メートルほど進み、練馬区境(善福寺四−一)にある“江戸向(むき)地蔵”の前から斜め左へ入り、約二〇〇メートル行った右側。もとは今川観泉寺の境外仏堂で、福寿庵と呼ばれましたが、昭和一七年に寺院に昇格し、善福寺と改号しました。

ご本尊は室町時代(一三九二−一五七三)作の阿弥陀如来像です。寺伝によれば、宝永六年(一七〇九)に観泉寺持となり、曹洞宗に改宗されたとのことですが、それ以前は、中世にこの地にあった時宗善福寺の流れを汲む庵だったようです。

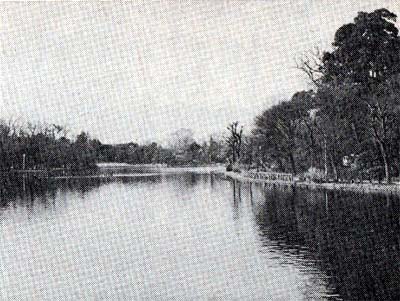

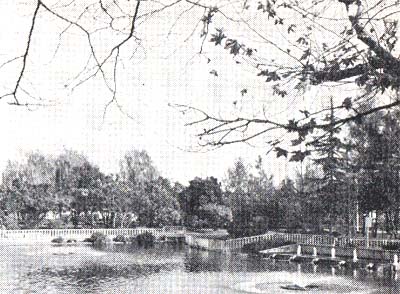

善福寺池

善福寺の前の道をそのまま進むと、まもなく左手に美しい善福寺上池が見えます。

池の西南部に、弁天様(現、市杵島(いちきしま)神社)を祀った大小二つの小島があり、その南岸に“遅野井の滝”と表示した人工の滝があります。

『善福寺弁財天略記』に、[源頼朝公、二十八万四千の大軍を帥(ひき)ひ、文治五年八月(一一八九)この地に宿し給ひぬ。然るに此年、天、大いに旱魃して諸軍渇に及び、水を求むれども荊棘蒼々たる荒野なれば、更に水脈なかりけむ、大将軍深く憐み給ひ、自ら御弓の本筈(もとはず)を以って、地を穿(うが)ち給ふこと七ヶ所に及びぬ。

諸軍渇仰(かつぎょう)の余り、水の湧出ること遅しとて、遅ノ井といひ伝ふ、今の井草村也。新(あら)たか成哉(なるかな)、忽然として泉湧出ること七ヶ所相同じ(中略)(頼朝公が)去程に建久八年(一一九七)江之島弁財天を此所に模鎮し、当社を創建し給ひ、善福寺別当を居、万福寺、東福寺相属しぬ(後略)」と記してあります。 |

源頼朝が掘ったといわれる遅野井の滝がある

善福寺池(善福寺4丁目)

|

もちろんこの文は、後世につくられた英雄伝説を付け加えて書いたものでしょうが、池には七ヵ所の泉があり、そのうちこの滝の所にあった泉は一番水量が多く、音をたてて湧いていましたが、昭和五年に町営水道の深井戸が池畔に掘られ、地下水を汲み上げるようになってから、泉は涸れたので、千川上水から引水して人工の滝をつくったのです。

今川観泉寺(曹洞宗・今川二−一六)

荻窪八幡より北へ七〇〇メートルほど進むと、山門に突き当ります。

寺伝によれば「慶長二年(一五九七)に、中野成願寺の鉄叟雄鷟(てっそうゆうさく)和尚が、下井草二−二五に観音寺を創立され、正保二年(一六四五)に領主となった今川範英(のち直房)が、観音寺を現在地へ移し、観泉寺と改号させ、寺領一〇石を寄進して菩提寺とした。

宝暦一三年(一七六三)に火災に遭い、寺宝・寺伝を失い、翌年現在の本堂が再建された」とのことです。

手入れの行きとどいた境内には、鐘楼・石組の井戸・写経塔・七観音・六地蔵などがあり、墓地には都指定旧蹟の今川家累代の墓があります。

妙正寺(日蓮宗・清水三−五)

荻窪駅より下井草駅行バスに乗り、清水三丁目停留所で下車し、東へ約二〇〇メートル進んだ左側。 |

観泉寺にある今川家累代の墓

(今川2丁目)

|

寺伝によれば「正平七年(一三五二)に、中山法華経寺三世日祐上人が三十番神堂を建立したのが始まりで、慶安二年(一六四九)に将軍家光が鷹狩りの途中、三十番神へ武運長久を祈り、寺領五石と葵(あおい)紋の幔幕(まんまく)を寄進した」とのことですが、天保元年(一八三〇)に火災に遭い、古記録を焼失したため詳しいことはわかりまぜん。

ご本尊の釈迦多宝如来の傍に祀ってある“生毛(うぶげ)鬼子母神(きしぼじん)”は、徳川一一代将軍家斉(いえなり)の側室智泉院(ちせんいん)が、大奥の女中たちから髪の毛を数本ずつ奉納させて、鬼子母神像に植えつけ、大奥女中の守護神にしましたが、家斉の没後大奥より出て、なにかの仏縁で当寺に祀られるようになり、地元周辺の人々から安産の仏様として大変信仰されました。

墓地には“井草の五輪仏”と呼ばれた古碑や、囲碁の名人本因坊六世知伯(井口氏)の墓などがあります。

妙正寺稲荷社

妙正寺本堂の裏手にある稲荷社で“かさもり稲荷”と呼ばれ、昔から性病に霊験があると信じられ、かさ(性病)に罹ると、ドロ(土)団子を供えて拝み、癒るとお米の団子をお礼に奉納する信仰が、つい最近まで行なわれました。

妙正寺池(清水三−二一)

稲荷社脇の坂道をくだると、妙正寺池を中心によく整備された美しい公園があります。

池の広さは二〇〇坪(六アール)くらいで、昭和三〇年頃まで、湧き水が池から溢れて井草川へ流れ落ち、妙正寺川の水源池になっていましたが、今は涸れ、代わりの人工噴水が空高く噴き上かって、散歩する人々の目を楽しませています。

中瀬天祖神社(清水三−一九)

妙正寺より北ヘ二〇〇メートルほど進んだ右側。旧下井草村字

中瀬の鎮守様で、ご祭神は大日霊貴神。この神社は俗に“じゅらつ様”と呼ばれ、ご神体は男根

状の自然石でです。このご神体について、「昔、所沢か、田無(たなし)辺の人が車をひいて江戸からの帰りに、神社前の神戸坂で、急に腹痛を起こし、座りこんでしまいました。 |

かっては妙正寺川の水源池であった

妙正寺池(清水3丁目)

|

村人が妙正寺へかつぎこみ、和尚さんに祈祷してもらったら、たちまち腹痛が癒(なお)りました。

和尚さんがふと車に載せてあった男根状の石を見て、『これは霊石だ、この地に安置されたいために腹痛を起こさせたに違いない』と申され、十羅刹女(じゅうらさつにょ)様と命名してお祀りした」という伝説があります。

昭和二〇年頃まで例祭日には、社前で餅を搗(つ)き、“下(した)ベロ餅”という平たい丸餅を参拝者へ配りました。

この餅を食べると子宝が授かるといわれ、遠方からもらいにくる人で賑わったそうです。

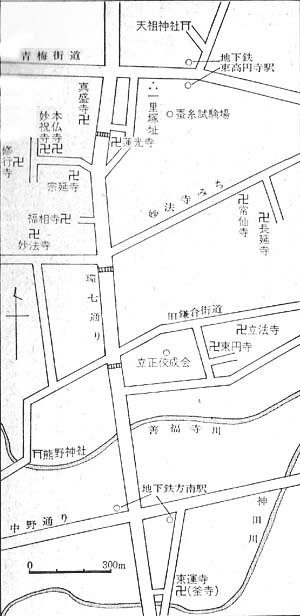

6 東高円寺駅コース top

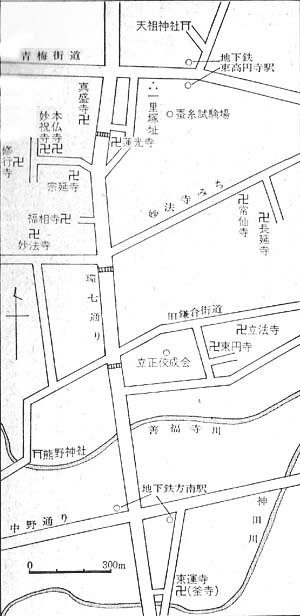

青梅街道

地下鉄東高円寺駅より表へ上ると青梅街道に出ます。

この街道は慶長一一年(一六○六)に大久保石見守長安が、青梅市成木・小曾木産の石灰を、江戸城の白壁材料として運ぶために開設した道で、当初は成木街道と呼ばれ、道幅はほぼ四問(七・二メートル)でした。

宝永四年(一七〇七)に石灰の輸送が川越から舟便を利用するようになった後は、青梅地方の材木・薪炭・織物・沿道の呉作物・江戸の下肥の輸送路となり、いつしか青梅街道と呼ぶようになりました。

大正一〇年に新宿−秋窪間の道路上に開通した西武電車は、昭和一七年に市電に編入され、昭和三七年に地下鉄丸の内線が開通した翌年廃止されました。

一里塚の株榎(えのき)

青梅街道が開設された時、新宿追分を起点に一里ごとに榎が植えられ、その一里塚が蚕糸試験場正門付近(和田三−五五)にあったとの伝承があります。

宝暦一三年(一七六三)の『水帳小拾書抜帳』に、「一本榎 上茅野 三畝二十七歩 六左衛門」とあり、文政三年(一八二〇)刊行の『武蔵名勝図会』に、

「株榎 高円寺村の青梅街道端にあり、朽木となり、その株も見えず、按ずるにこの街道御定めのとき植えさせ給う一里塚なるべし。新宿よりここまで一里なり。此所を株榎という」と記してあり、地元古老は「明治時代には試験場の敷地を“かぶやま”または“かめやま”と呼んだ」と述べています。

高円寺天祖神社(高円寺南一−一六)

東高円寺駅北口から北へ歩いて二分。旧高円寺村字通りの鎮守様で、ご祭神は天照大神。伝承によれば、寛治・永長の頃(一〇九〇年頃)高円寺村草創の郷士(ごうし)山下久七が、伊勢神宮を参拝して分霊を請け、邸内に祀ったのが創まりといわれますが定かではありません。 |

|

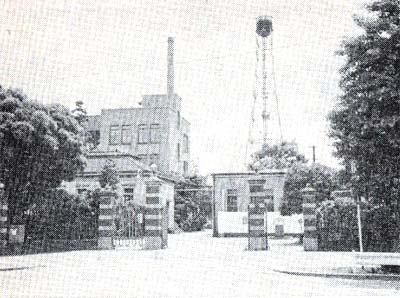

蚕糸(さんし)試験場(和田三−五五)

東高円寺駅南口の傍にある農林省蚕糸試験場は、明治四四年に蚕の種紙(蚕卵紙)の製造と、品種の改良を目的として創設され、品種の改良、新品種の発見、病原菌の発見と防除法、桑園の管理、製糸機械の開発など多くの成果をあげ、わが国の養蚕・蚕糸業の発展に大変貢献した研究機関です。

昭和五四年度までに筑波研究学園都市へ移転する予定です。

正門西側の道路は、「桜新道」と呼ばれた堀ノ内妙法寺の参詣道で、入口にある高さ七メートルの青銅製大灯籠一対は、明治三六年に妙法寺の信者たちが奉納し、毎夜点灯されたので、道しるべとして大変有名でした。

蓮光寺(れんこうじ、日蓮宗・和田三−三〇)

桜新道を南へ二〇〇メートルほど進んだ右側。文禄三年(一五九四)に両国で創立され、のち、元浅草へ移り、大正四年当地へ移転。 |

わが国の養蚕業の発展に重要な位置をしめる

蚕糸試験場(和田3丁目)

|

大黒殿には、江戸庶民の信仰を集めた日蓮聖人真作という“土富店(どぶだな)の大黒天”が祀られ、本堂前には、インド独立の志士チャンドラボースの碑があります。

一九四五年に飛行機事故で亡くなられた同氏の遺骨を長い間預っていた関係から建立されたもので、ブラサットインド大統領、ネール、ガンジー両首相がお詣りされました。

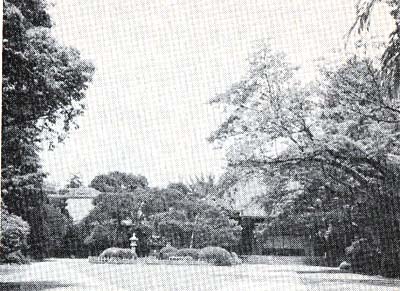

真盛寺(しんせいじ、天台宗・梅里一−一)

蓮光寺の裏手より環七通りの歩道橋を西へ渡ると、広い参道と立派な山門が見えます。

慶安三年(一六五〇)に湯島で創立され、のち本所へ移り、大正一一年当地へ移転。本堂は安永五年(一七七六)の建築、客殿庫裡は細川侯爵が明治天皇をお迎えするために新築した建物を移築したもので、実に見事な建物です。

創立以来、豪商越後屋三井家の香華寺で、三井寺とも呼ばれ、美術品・書画・古文書が多く所蔵されています。

新鏡ヶ池(旧名小沢の池)がある広く美しい境内には、本所から移されたお地蔵様・庚申様など多くの石仏が安置してあります。

宗延寺(そうえんじ、日蓮宗・堀ノ内三−五二)

真盛寺参道の南隣り。天正二一年(一五八四)に小田原で創立され、のち、下谷(したや)車坂へ移り、大正八年に当地へ移転。二重尾根の珍しい形をした本堂は、大正天皇のご産殿を移築したもので、江戸十祖師の一つとして有名な“読経の祖師”が安置してあります。 |

細川侯爵・三井家ゆかりの真盛寺(梅里1丁目)

|

堂前に、市川八百蔵・瀬川菊之丞など多くの名優が連名で、寛政九年(一七九七)に奉納した手水鉢があり、“読経の祖師”へ役者衆の信仰が篤かったことを物語っています。

墓地には稲葉正休(まさやす)・蘭学者馬場穀里(こくり)の墓があります。

貞享元年(一六八四)に江戸城中で、若年寄稲葉正休は大老堀田正俊を刺し殺し、自分も殺されましたが、堀田の圧政に苦しんだ江戸庶民から“世直し大明神”と崇められたそうです。

寺宝に正休が刃傷(にんじょう)に用いた伝・初代虎徹(こてつ)作の脇差があります。

本仏寺(ほんぶつじ)・妙祝寺(みょうしゅくじ)・修行寺(しゅぎょうじ)

宗延寺の右脇の道を一〇〇メートルほどはいると、右側に本仏寺(梅里一−一)・妙祝寺(梅里一−一)、突き当りに修行寺(堀ノ内三−四三)があります。

三寺とも日蓮宗で、寛永年間(一六二四−四四)に江戸で創立され、妙祝寺と修行寺は大正初年に、本仏寺は昭和一九年に当地へ移ってきました。

本仏寺に祀ってある“本所の子授け鬼子母神”は、中山・雑司ヶ谷と共に、関東三鬼子母神の一つで、江戸時代には庶民から大変信仰され、ご縁日には広い境内は善男善女で埋まり、本堂前の浄行菩薩の石仏へお水をかけ、たわしで洗って祈願しようと、長い行列が終日絶えなかったそうです。

福相寺(日蓮宗・堀ノ内三−四八)

宗延寺から環七通りを南ヘ一〇〇メートルほど進むと、右側の奥に山門が見えます。

寛永年間に小石川白山下で創立され、江戸の庶民の信仰を集めた“満願大黒天”を祀ってある寺として有名でした。

昭和一二年に当地へ移転。本堂前に安置してある米俵と鼠の置物は、石造物と思えぬくらい生き生きとした鼠が彫ってあり、江戸石工の名作と思われます。

墓地にはホトトギス派の俳人長谷川零余子(れいよし)・かな女夫妻の墓と句碑があります。

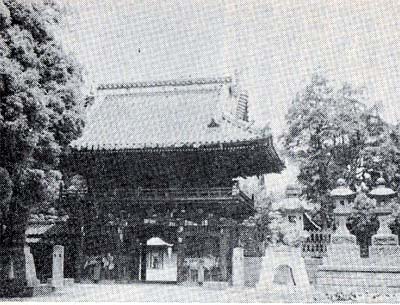

妙法寺(日蓮宗・堀ノ内三−四八)

環七通り和田二丁目歩道橋より西ヘ二○○メートルほどはいった右側。寛永九年(一六三五)に創立され、元禄五年(一六九二)に目黒碑文谷(ひもんや)の法華寺より、日蓮聖人の木像を移してご本尊にしました。

この木像は聖人四二歳のお姿を、弟子日朗(にちろう)が彫ったといわれ、男四二歳の厄除けに霊験があると広く信じられていました。

妙法寺は参詣者へ“厄除けの御符”を授与したので、宗派に関係なく信者が増え、あらゆる厄除けに霊験があると、江戸市民の信仰を集め、落語のタネになるくらい有名になり“堀之内の御祖師様”として江戸郊外に屈指の名所に数えられ、昭和二〇年ころまで大変繁昌しました。

境内地は約一万坪あり、都重宝指定の仁王門(天明七年再建)・祖師堂・(文化九年再建)本堂・庫裡・書院など多くの建物は、江戸時代の面影をとどめ、国宝指定の鉄門(明治一一年製、純国産第一号)・絵馬・古文書・奉納品は当時の繁栄を物語っています。 |

「堀之内の御祖師様」として知られていた

妙法寺の仁王門(堀ノ内3丁目)

|

なお、当寺は日蓮宗の檀林として、学僧の修行道場になっていますので、炊事場にいる通勤の雑役婦以外は、女性の入堂は禁止されています。

堀之内熊野神社(堀ノ内二−六)

妙法寺より南へ五〇〇メートルほど進むと、東西に走る道路と交差します。

この道路は中世の鎌倉街道で、武蔵国府中と下総国(千葉県)を結ぶ当時の幹線道路でした。 鎌倉街道を右折して三〇〇メートルほど進んだ左側。

旧堀之内村の鎮守様で、ご祭神は大屋津姫命。『豊多摩郡神社誌』に、「当社は文永四年(一二六七)七月紀州熊野三山を勧請したるに創(はじま)り、のち北条氏綱(うjつな)の上杉氏を破りて江戸を略するや、大いに社殿を修めて祝祭を行えりと云う」と記してあります。

石鳥居は文化五年(一八〇八)二月に奉納された区内最古の石鳥居です。

拝殿の奥の鞘堂に納めてある本殿は、安政四年(一八五七)の建築で、間口一・二メートル、奥行二・一メートルの神輿型宮殿造り、精巧な彫刻が施された見事な建造物です。

常仙寺(曹洞宗・和田一−六八)

妙法寺より東へ中野区鍋屋横丁へ向かっている道は、江戸の人々が妙法寺詣りに利用した“妙法寺みち”です。

この道を環七通りから六〇〇メートルほど進んだ右側。『江戸名所図会』に、「開山の祥岩存吉(しょうがんぞんきち)禅師が若い頃のある夜、三河国新城で、狼の大群と出合い、一所懸命薬師如来にお祈りしたところ、三河鳳来寺山麓に祀られていた薬師仏が大虎に化身、狼を追い散らして命を助けてくれた。

慶長九年(一六〇四)に祥岩禅師は麹町に常仙寺を創立し、鳳来寺山麓の薬師如来を本尊として祀った。

この話が江戸中に拡がり“厄除けの寅(とら)薬師”と呼ばれて庶民の参詣多し」と記してあります。 明治四一年に当地へ移転。墓地には明治の文筆家塩井雨紅の墓があります。 |

神輿型宮殿造りの堀之内熊野神社本殿

(堀ノ内2丁目)

|

長延寺(費洞宗・和山一−四四)

常仙寺の南側。文禄三年(一五九四)に成瀬隼人正(はやとのしょう)正成(のち尾張犬山城主)が、市ヶ谷長延寺町に創立し、のち今川範英の代に今川家江戸の菩提寺となり、明治四二年に当地へ移転。本堂左手前の地蔵堂には、江戸時代に“ぼた餅地蔵”と呼ばれた有名な子育地蔵尊が祀ってあり、墓地には今川家累代・国学者鈴木重胤・医家二宮桃亭の墓があります。

立法寺(日蓮宗・和田二−一六)

妙法寺入口より環七通りを南へ三〇〇メートル、堀ノ内二丁目歩道橋の手前で、東西に交差する道路は、大宮八幡・堀之内熊野神社脇からきた鎌倉街道です。

この道を東へ六〇〇メートルほど進んだ右側。寛永八年(一六三一)に青山で創立され、のち千駄ヶ谷へ移り、大正八年に当地へ移転。

日蓮聖人真作と伝えられる“感応の祖師像”が祀ってあり、境内には浮世絵師魚屋(ととや)岩窪北渓の句碑と墓があります。

東円寺(真言宗・和田二−一八)

立法寺の西側の奥。天正元年(一五七三)に村民半六が創立したという地元の寺で、ご本尊は薬師如来。墓地には十三塚の碑があります。

立正佼成会(和田二−一一)

昭和一三年に庭野日敬師と長沼妙佼氏が創立された在家仏教の新しい教団で、法華経の教えを日常生活に活かし、実践するという教法が大衆に受け入れられてめざましい発展を遂げ、会員数四〇〇万というわが国有数の宗教団体に成長しました。

金色の宝珠をいただいたインド風の大聖堂、五〇〇〇人を収容できる普門館を中心に、学校・病院・出版社などの大建築物が、環七通りから中野区弥生町にかけて立ち並び、偉観を誇っています。

釜寺東運寺(浄土宗・方南二−五)

地下鉄方南町駅東口脇の旧道を、南ヘ二〇〇メートルほど下った左側。

天正元年(一五七三)に一安上人が当地に念仏堂として創立、大正一一年に台東区入谷(いりや)の東遠寺を合併する。

昔から本堂の屋根に大釜が載せてあるので、釜寺と呼ばれました。 |

立正佼成会の大聖堂――金色の宝珠が珍しいインド風

(和田2丁目)

|

昔、人買いにさらわれた安寿姫(あんじゅひめ)と厨子王丸(ずしおうまる)は、丹後由良湊の山椒太夫(さんしょうだゆう)に売られ、逃げようとして捕った厨子王丸が釜茹(ゆ)でにされようとした時、肌につけていた地蔵尊が、僧に姿を変えて救ってくれたという伝説は、伝記本や芝居で世に知られていましたが、当時の釜寺のご本尊は厨子王丸の持仏だったという高さ一〇センチの“身代り地蔵”でしたので(現在は脇仏)、江戸からわざわざお詣りにくる人が多かったそうです。

山門は、芝田村(たむら)町の田村右京大夫(陸奥一関藩主)上(かみ)屋敷の脇門で、同邸で切腹した浅野内匠頭(たくみのかみ)長矩(ながのり)の遺体を運び出した由緒があり、“あけずの門”といわれ、昭和二八年に三井家より寄進されたものです。

境内に寛文八年(一六六八)銘の笠付き円柱の珍しい庚申塔があります。

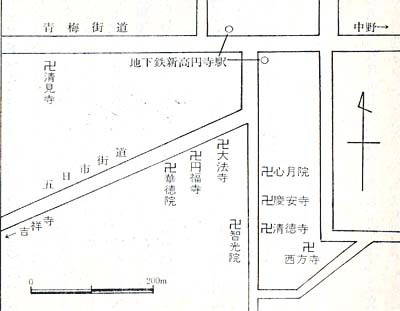

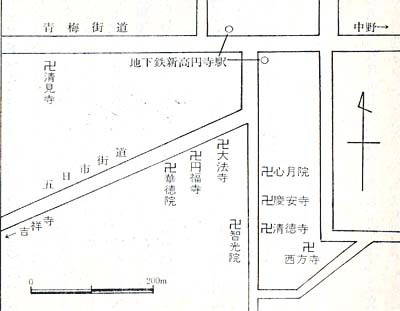

7 新高円寺駅コース top

五日市街道

地下鉄新高円寺駅の傍で青梅街道から五日市街道が南へ分岐しています。

寛文年間(一六六一−七三)に武蔵野奥地を開拓するため開設された道路で、沿道には大宮新田・関前新田・吉祥寺・砂川新田など多くの新田(新しい村)があります。

分岐点より一〇〇メートルほどで大法寺に突き当り、右に折れて西に向かい、松ノ木・成田・宮前・松庵を経て武蔵野市へ入り、小金井の桜堤を通り、砂川・福生を経て五日市町に達しています。五日市方面の薪炭・木材・沿道の農産物・江戸からの下肥を運んだ幹線道路でした。

大法寺(日蓮宗・松ノ木三−三三)

寛永八年(一六三一)に牛込榎町で創立され、明治四二年に当地へ移転。 墓地には、日本で初めての女優市川久米八(本名守住けい)・幕末の人情本作家松亭金水・一一代将軍家斉の寵臣中野石翁(清武)の墓があります。 |

|

石翁は養女お美代が家斉の子を三人生んだのち、天下第一の権勢を振い、向島に隠居した後は、幕府の黒幕的な存在となり、豪奢な生活を送ったといわれます。

円福寺墓地(日蓮宗・松ノ木三−三一)

大法寺の西隣り。新宿区横寺町にある円福寺の墓地で、江戸中期の文人画家椿椿山(つばきちんざん)の墓があります。

椿山は俳句をよくし、花鳥画の名人で、多くの門人を育て、今もなお画家の師表として尊敬されています。

華徳院(かとくいん、天台宗・松ノ木三−三二)

円福寺の西隣り。江戸初期から“蔵前の閻魔(えんま)堂”と呼ばれた有名なお寺で、大正一三年当地へ移転。ご本尊の閻魔大王は、新宿の太宗寺(だいそうじ)・巣鴨の善養寺(ぜんようじ)とともに“江戸三閻魔”の一つに数えられ、江戸市民から大変信仰されました。

墓地に明治時代の日本画家望月金鳳(きんぽう)の墓があります。

金鳳は花鳥動物が得意で、特に狸の絵は当代随一といわれ、“狸の金鳳”のあだ名がありました。

智光院(ちおういん、臨済宗・松ノ木三−三三)

大法寺の南隣り。寛永七年(一六三〇)に下谷車坂で創立され、武家寺として栄え、大正元年に当地へ移転。

墓地には、文化八年(一七九六)に江戸北町奉行に就任し、名奉行とうたわれた永田備前守正道の墓があります。 |

江戸中期の文人画家椿椿山の墓

(松ノ木3丁目、円福寺)

|

清徳寺(日蓮宗・梅里一−四)

智光院と道をはさんだ東側。寛永元年(一六二四)に麻布六本木で創立され、大正元年に当地へ移転。

拝む人によってお顔が変わるといわれる“変顔の祖師”の像が祀ってあります。

慶安寺(曹洞宗・梅里一ー四)

清徳寺の北隣り。もとは下谷池の端(いけのはた)の観音堂でしたが、寛永四年(一六二七)六月に、阿部忠秋が将軍家光の御前で、隅田川を馬で乗り切る際、この観音堂に祈願し、無事乗り切れたので、阿部家の江戸寺に取り立てられ、非常に栄えました。

大正三年に当地へ移転。墓地に『解体新書』を著わした幕末の蘭学者、前野良沢の墓があります。

心月院(曹洞宗・梅里一−四)

慶安寺の北隣り。慶長一六年(一六一一)に南八丁堀に創立され、のち浅草へ移り、大正二年に当地へ移転。

当寺と慶安寺は昭和二〇年五月二五日の空襲で焼失し、再建されました。

西方寺(浄土宗・梅里一−四)

清徳寺の東隣り。慶長一〇年(一六〇五)に将軍家光の弟駿河大納言忠長が創立したといわれ、旧地は新宿駅北口前でしたが、大正九年に当地へ移転。

広い境内には食鳥を供養した鳥塚・マリア観音と呼ばれる石仏・キリシタン灯籠・太平洋戦争の殉難烈士供養碑などがあり、墓地には江戸中期の狂歌師邑扇堂常持(ゆうおうどうじょうじ)、明治の政商山口(山城屋)和助の墓があります。

和助は明治維新に長州奇兵隊士として活躍後、山県有朋の推挙で兵部省の御用商人となり、公金を利用して生糸貿易を行ない、一時は巨万の富を得たが、生糸の暴落で公金が返せず、陸軍省内で切腹した人です。

清見寺(せいけんじ、曹洞宗・梅里二−一一)

「新高円寺駅より青梅街道を西へ三〇〇メートルほど進んだ左側。

寛永一二年(一六三五)に中野成願寺の鉄叟雄鷟和尚が創立され、ご本尊は千手観音。明治八年に杉並第一小学校の前身、中野桃園学校第一番分校がおかれ、同一七年まで校舎として使用されました。 |

西方寺のマリヤ観音

(梅里1丁目)

|

8 南阿佐谷駅コース top

地下鉄南阿佐谷駅周辺には区役所・警察署・郵便局・水道局・都税事務所・税務署などの官庁があって、区の中心になっています。

さいかちの木

区役所の玄関先にある“さいかち”の木に、「もと区役所前に、里程指標として植栽されたと伝えられる“さいかち”の巨木があったが、昭和九年に台風で折損し、昭和一四年に枯れてしまった。

現在の木は名木を記念して植えられたものである」と由来が記してあります。

地元の人々は“さいかち”を“ガラギッチョ”と呼び、実をお風呂に入れると神経痛によく効くといって、初冬には実を拾っている老人の姿が見受けられます。

ここは日本橋から三里目の蚕糸試験場の一里塚と、四里目の四面道の一里塚のほぼ中間に当りますから、公的な里程指標ではなく、半里の目安に村人が植えたものと推定されます。 |

|

|

田端・成宗の領主岡部家の菩提寺・

天社寺(成田東4丁目)

天桂寺(てんけいじ、曹洞宗・成田東四−一七)

区役所前歩道橋の傍の道を南へ入り、最初の十字路を左折し、一〇〇メートルほど進んだ右側。

寛永一〇年(一六三三)に川端・成宗の領主岡部忠正が、中野成願寺の鉄宣雄鴛和尚を招いて創立し、菩提寺としました。

忠正は源平合戦に薩摩守平忠度(ただのり)を討ち取って武名を天下に轟かせた岡部六弥太忠澄(ただずみ)の末裔で、杉並の地名は、忠正が青梅街道へ植えた杉並木から生まれました。 |

江戸城内紅葉山から移築した

海雲寺山門(成田東4丁目)

|

山門をはいった右側にある「寛文四年七月吉祥日、奉供養庚申待」と彫ってある観音様は、区内最古の観音石仏で、そのうえ俗に“庚申観音”と呼ばれる珍しい石仏です。

墓地には岡部家歴代の墓があります。

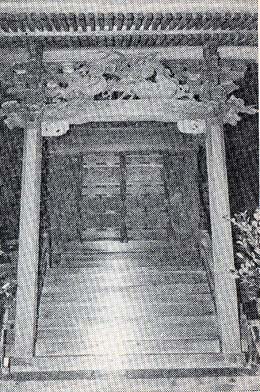

海雲寺(曹洞宗・成田東四−一八)

天桂寺の東隣り。慶長一八年(一六一三)に細川忠興が八丁堀に創立し、のち、浅草高原町へ移り、播州三草(みくさ)一万石丹羽(にわ)家の菩提寺となり、また浅草の裕福な商人や町火消などの檀家が多く、大変栄えました。

明治四二年に当地へ移転。 山門(右上)は江戸城内紅葉山(もみじやま)にあったもので、明治維新の際に、新門辰五郎が、当寺へ移築した由緒ある建物です。

境内には木食(もくじき)上人石像・六面地蔵などがあります。

須賀(すが)神社と成宗(なりむね)弁天(成田東五−二九)

天桂寺の前の道を西へ五〇〇メートルほど進むと、旧成宗村字本村の鎮守様須賀神社に突き当ります。

ご祭神は素戔鳴尊で、天慶五年(九四二)に創建され、慶長四年(一五九九)に領主岡部氏が社殿を再興したとの伝承があるのみで、詳しいことはわかりません。

須賀神社の西隣りの弁天社は、成宗村開村と同時に創立されたといわれ、鎌倉時代の作という古い素焼の曼陀羅(まんだら)像が祀ってあります。 社前の石橋と堀跡は、天保一一年(一八四〇)に、善福寺川の水を桃園川へ引くために掘られた新堀用水路の名残りです。

この工事の際、弁天池を掘り拡げた残土でできた高さ約二五メートルの小山に、富士講中の人々が大日如来の石像と富士浅間神社を祀り、富士信仰の霊場にしたので、“成宗富士”と呼ばれて多くの人々から親しまれました。

しかし大正八年に弁天社を含む一帯の地が私有地となり、山は崩され、弁天池の大半は埋められて、今では石仏と手水鉢が残っているだけです。

尾崎熊野神社(成田西三−九)

須賀神社東側の道を南へ五〇〇メートルほど進み、杉並第二小学校正門前を右折して右側。

旧成宗村字尾崎の鎮守様で、ご祭神は五十猛命(いそたけのみこと)。

正和元年(一三一二)頃に創建されたといわれますが、詳しいことはわかりません。

境内は善福寺川底地を臨む舌状(せつじょう)台地で、昭和四三年に社殿を改築した際、縄文前期の住居跡が発見され、縄文・弥生・古墳時代の土器・石器などが多く出土し、尾崎熊野遺跡と名付けられ、出土品は境内の収蔵庫に陳列してあります。

宝昌寺(ほうしょうじ、曹洞宗・成田酉三−三)

杉並第二小学校の南隣り。

文禄三年(一五九四)に中野成願寺の葉山宗朔(ようざんそうさく)和尚が創立され、ご本尊は江戸時代作の釈迦如来。

位牌(いはい)堂に安置してある室町時代作の大日如来像、墓地から出土した正和三年(一三一四)などの板碑、伝説などから、宗朔和尚が真言宗のお寺か庵を曹洞宗に改宗して再建されたと推測されます。

境内には区内建立最古の寛文三年(一六六三)銘のお地蔵様や、手が四本の珍しい庚申塔など多くの石仏があります。

田端神社(荻窪一−五六)

須賀神社の前の道を西へ三〇〇メートルほど進むと、南北に通ずる道に出合います。

この道は鎌倉街道の旧道で、ここの地名を矢倉台といい、左側の共立女子大学寮の敷地に、中世の頃、物見櫓があったとの伝承があります。

左折して鎌倉街道を南へ五〇〇メートルほど進むと、右側に田端神社の森があります。

応永年間(一三九四−一四二八)に品川右京が北野天神を勧請して、田端天神社を創建したといわれ、明治末年に村内五社を合祀し、田端神社と改称しました。

境内は古墳であったとの伝承があり、参道は桜の名所です。

足の痛い人が神社から木の小槌を借りて足をなでると痛みがとれ、何回かお詣りするうちに全快するといわれ、全快した人々がお礼に奉納した小槌がたくさん収蔵してあります。 |

なでると足の痛みがとれるという田端神社の小槌

(荻窪1丁目)

|

9 永福町駅コース top

龍光寺(りゅうこうじ、真言宗・和泉三−八)

井ノ頭線永福町駅より北口商店街を北へ二〇〇メートルほど進み、右側の小料理屋の角を右折して三分くらい行った右側。

創立の年月は不明ですが、過去帳に「開山竜観和尚、明応二年(一四九二)入寂」と記してありますから、創立はそれ以前でしょう。

創立について、「昔、旅の僧がこの地を通りかかったとき、井ノ頭池に棲んでいた巨大な竜が神田川を下ってきて、僧の目の前で、雷鳴をとどろかせ、いなずまと共に昇天しました。

奇瑞(きずい)を眼(ま)のあたりに見た僧は、この神田川の高台に寺を創立し、竜光寺と名付け、自分の名も竜観と改めた」という伝説があります。

ご本尊は平安時代末期作の薬師如来像で、区内の寺院にある仏像では最古といわれ、江戸時代には難病にご利益があると護摩(ごま)の煙が絶えなかったそうです。

和泉熊野神社(和泉三−二一)

竜光寺の北隣り。旧和泉村の鎮守様で、ご祭神は大屋津姫命。

文永四年(一二六七)に紀州熊野三山を勧請し、弘安七年(一二八四)二月に社殿を修造したといわれます。

拝殿内に文久三年(一八六三)の社殿造営の模様を描いた珍しい絵馬がかけてあります。 |

|

貴船(きぶね)神社(和泉三−二二)

熊野神社より一○○メートルほど北にある小社で、創立年代は不明。 ご祭神は雨・雪を司るという高龗(たかおお)神。

社殿前の涸れた池には、昭和四〇年頃まで満々と水が溢れていました。

昔、お酒が湧き出たという伝説があるくらい水質の良い水が、古来涸れることなく出た泉でしたが、神田川の改修と付近台地の宅地化で涸れてしまいました。

旧村名の“和泉”はこの泉から生まれたといわれます。

大円寺(曹洞宗・和泉三−五二)

永福町駅より北口商店街を北へ六〇〇メートルほど進んだ右側。

慶長八年(一六○三)に赤坂で創立され、寛永一八年(一六四一)に芝伊皿子へ移り、島津家・保科家・松平家などの菩提寺になり、大名寺として隆盛を極め、明治四〇年当地へ移転。門前には珍しい仁王様の石像、境内には潮の干満がわかる“潮見地蔵”、島津家寄進の宝塔・六地蔵、墓地には明治維新で戦死した益満休之助(ますみつきゅうのすけ)をはじめ二〇〇余名の墓と慰霊碑、歌人八田知紀(はったとものり)の墓などがあります。 |

昔、お酒がわき出たと伝えられる

貴船神社の池(和泉3丁目)

|

宝篋印塔(堀ノ内一−一四)

大円寺より北ヘ一○○メートルほど進み、中野通りへ突き当った正面にある小松屋酒店の露地に、お地蔵様一基・庚申様二基・宝篋印塔一基があります。

宝篋印塔は高さが一・八メートル、年号銘はありませんが、南北朝時代(一三三四〜九二)に建立されたものといわれ、区内最古の供養碑です。『新編武蔵風土記稿』「古碑一基、大門の通り北側堤の上にあり、文字摩滅して見えず、刀庇(かたなきず)の痕あり、伝え云う、先年この碑夜中怪異をなして、しばしば人を悩めせしが、或旅人変化のものなりとて、誤りて刀を抜き切りかけし其跡なりと言う、信じがたきことなり」と記してあります。

鞍懸(くらか)けの松(大宮一−二)

小松屋酒店より大宮八幡への参道(鎌倉街道)を西ヘー○○メートルほど進むと、左側の魚屋の店脇に這うように立っている松が、鞍懸けの松の二世です。

『江戸名所図会』に、「鞍懸の松は大宮八幡宮の馬場先の大路、民家構えの外にあり、鬱蒼として繁茂せり。

根より一丈ばかりに至りて屈曲せる故、土人和田の曲り松と袮し、或いは鞍懸の松ともよべり。

相伝う、八幡太郎義家朝臣奥州の逆徒征伐の折、この松に鞍をかけられしより、しかと言うと」と記してあります。 |

宝篋印塔

区内最古の供養碑 (堀ノ内1丁目)

|

大宮八幡宮(大宮二−三)

区内屈指の大社で、応神天皇・仲哀(ちゅうあい)天皇・神功(じんぐう)皇后を祀った旧和田村の鎮守様です。

『大宮八幡宮史』に、「康平六年(一〇六三)に源頼義が奥州の豪族安倍氏を征伐して凱旋の折、京の石清水(いわしみず)八幡宮の分神を勧請創建す。

寛治六年(一〇九二)に源義家が社殿を修復し、松苗を植え、鎌倉時代には幕府より毎年奉幣使(ほうへいし)が派遣された。

天正一九年(一五九一)に徳川氏より三〇石の朱印状が寄進され、幕末期には将軍・御三家が社参した」と記してあります。

紀州熊野那智神社の『米良(めら)文書』に「貞治元年(一三六二)に大宮住僧三人が那智神社に参拝した」と記してあり、当時から大社であったことがわかります。

広大な境内地を持つ大社なので、大宮八幡と名付けられ、埼玉県大宮市の氷川神社、秩父市の秩父(ちちぶ)神社と共に、“武蔵国の三大宮”と呼ばれました。 |

源頼義が奥州征伐の帰途に創建したという

大宮八幡宮(大宮2丁目)

|

江戸時代の境内地は六万坪ありましたが、明治維新で三万五〇〇〇坪が政府へ召し上げられ、現在は一万三〇〇〇坪で、明治神宮・靖国神社に次いで都内第三位の広さです。

戦前の社格は府社でしたが、昭和四一年に旧官国幣(かんこくへい)社に準ずる別表神社に昇格し、境内には菩提樹・黒樫(くろかし)をはじめ樹木が多く、社叢(しゃそう)全体が都の天然記念物に指定されています。

宝物殿には秀吉の制札・伝由井正雪の絵馬・弓道の献額・山岡鉄舟筆の幟・古文書などが収蔵してあります。

方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)

大宮八幡宮神域の北門を出ると、眼下に善福寺川と和田堀公園が見え、崖のふちの“大宮遺跡”の標示板に、

「昭和四〇年夏、ここで弥生時代末期の墓三基発掘した。中央に墓穴を設け、周囲に溝がめぐらされていた。

形が四角なので方形周溝墓と呼ばれ、墓より壼形土器五個・勾玉(まがたま)一個・ガラス玉一二個出土した。

出土品は境内の結婚式場清涼殿ロビーに陳列してある」と記してあります。

松ノ木遺跡(松ノ木一−三)

和田堀公園北側の台地に、土師(はじ)式竪穴復元住居があります。

この台地から弥生式と土師式の竪穴住居跡が発見され、縄文・弥生・古墳時代の土器が多く出土したので、原始時代から引き続いて古代人の部落があって、弥生時代には低湿地の現和田堀公園付近で水田耕作が行なわれたと推定されています。

公園の西側にある白山神社(成田東二−二)は、旧成宗村字白幡(しらはた)の鎮守様で、伊弉冊命(いざなみのみこと)を祀り、創建の年代は古いようですが、記録も伝承もないので、詳しいことは不明です。

永福稲荷神社(永福一−二四)

永福町駅より南口商店街を南へ四〇〇メートルほど進んだ左側。

享禄三年(一五三〇)に永福寺の開山秀天(しゅうてん)和尚が、永福寺境内の鎮守として、伊勢外宮(げぐう)より豊受大神(とようけおおみかみ)を勧請創建し、寛永一六年(一六三九)検地の際に、永福寺村持ちの鎮守になったといわれます。

永福寺(曹洞宗・永福一−二五)

稲荷神社の裏手、永福寺の西門脇に、庚申塔(天和元年銘)・お地蔵様(元禄四年銘)・五輪塔が安置してあり、五輪塔には「奉供養庚申、今月本日衆生旦那成就門 正保三丙戍天吉辰 武州多東郡養福寺村」と彫ってあり、区内最古の庚申塔です。

当寺は大永二年(一五二二)八月に秀天慶実和尚が創立され、ご本尊は十一面観音で、鎌倉初期の安阿弥快慶(やすあみかいけい)の作といわれます。

天正一六年(一五八八)に永福寺村を検地した奉行安藤兵部之丞が、同一八年に小田原落城後、当寺の住職を頼って当地へ落ち延び、帰農して村を開発したという伝承があります。

昭和二〇年五月に米軍機の直撃弾で全焼した際、住職(出征中)の母堂が、燃えさかる炎の中から命がけで、ご本尊と共に古文書類も運び出されたので、北条氏の検地書き上げをはじめ、貴重な古文書が多く保存してあります。

境内には、明治三三年の北清(ほくしん)事変で活躍した安藤大尉の彰功碑・正徳五年銘の“子授け地蔵”などが安置してあります。

理性寺(りしょうじ、日蓮宗・永福三−五六)

西永福駅より踏切りを渡り、北へ五〇メートルほど進んだ左側。

承応二年(一六五四)に旗本大久保忠辰(ただとき)・忠陰(ただかげ)が四谷大木戸に菩提寺として創建。

宿場町新宿はたびたび火事がありましたが、常に延焼をまぬがれたのは、境内に祀ってある伝日蓮聖人作の大黒天のご利益(りやく)といわれ、江戸の庶民から“火伏せの大黒天”と呼ばれて大変信仰されました。

大正三年に当地へ移転。

境内には大黒天を祀った大黒殿、浜田山の地名の起源になった浜田屋弥兵衛(新宿の米問屋)の墓・杵屋(きねや)三五郎の三味線塚があり、墓地には初代杵屋三五郎夫妻の墓・芝居作者伊庭可笑(いばかしょう)の墓・徳川家康の側室で紀伊頼宣(きいよりのぶ)・水戸頼房を生んだお万の方(養珠院=ようじゅいん)の墓などがあります。 |

杵屋三五郎の三味線塚

(永福3丁目、理性寺)

|

一〇 甲州街道コース top

焔硝蔵(えんしょうくら)跡

京王線明大前を下車し、甲州街道へ出て、歩道橋を北側へ渡ると、明治大学和泉校舎と築地本願寺和田堀廟所があります。

この地には江戸時代に幕府の焔硝蔵がありました。明治維新の際、新政府軍に無傷で接収され、幕府が長年かかって貯蔵した火薬が、皮肉にも彰義隊をはじめ、旧幕府に殉じた奥州諳藩の平定に大きな威力を示したといわれます。

維新後、陸軍火薬庫となり、大正一二年に軍縮で廃止され、土地は昭和四年に明治大学と築地本願寺へ払い下げられました。 |

|

築地本願寺和田堀廟所(浄土真宗・永福一−八)

大蔵省から一万二〇〇〇坪の払い下げを受けた築地本願寺は、中央区内にあった檀家墓地を移し、わが国初の公園式墓地をつくって一般から墓地の分譲を募集し、霊園経営の新形式をつくり、昭和一一年に真宗寺を置きました。

美しい墓地には、明治の女流文学者樋口一葉・歌人九条武子・仏教学者前田慧雲(けいうん)・政治家伊東巳代治(みよじ)・弁護士花井卓蔵など有名人の墓があります。

下高井戸の寺町

築地本願寺和田堀廟所の西側に、旧市内から移転してきた八ヵ寺のお寺で、寺町ができています。

昭和二〇年五月の戦災で和田堀廟所をはじめ八ヵ寺全部が焼失しましたが栖岸院(せいがんじ)を除き皆再建されました。

和田堀廟所西側の道を北へ五〇メートルほど進んだ右側に、真教寺(しんきょうじ、浄土真宗・文禄三年創立・永福一−七)があり、その手前を左折した右側に、託法寺(たくほうじ、真宗大谷派・創立年代不詳・永福一−六)・善照寺(ぜんしょうじ、浄土真宗・明暦三年創立)・浄見寺(じょうけんじ、浄土真宗・慶長七年創立・中井薫堂の墓あり)・法照寺(ほうしょうじ、浄土真宗・天正一八年中興)・栖岸院・永昌寺(えいしょうじ)が並んであり、突き当りの道路の向かい側に、竜泉寺(りゅうせんじ、曹洞宗・慶長八年創立・下高荘戸二−二一)があります。

栖岸院(さいがんじ、浄土宗・永福一−六)

天正一九年(一五九一)に三河国から麹町へ移り、老中安藤対馬守・河内丹南(たんなん)一万石高木正次など大名・旗本の菩提寺となり、大変栄えましたが、明治維新で武家が零落したため寺運は衰えました。

大正九年に当地へ移転。戦災で焼失したご本尊の阿弥陀如来像の代わりに、仮のご本尊になっている聖観音像は、南北朝時代(一三三四−九二)の作で、『江戸名所図会』に、「安置する所の観音像は、楠正成(くすのきまさしげ)尊信の霊像なりという」と記してあります。

墓地には、明暦三年(一六五九)九月二九日になくなった寺社奉行安藤対馬守重長と、重長に殉死した家臣三名の墓をはじめ、安藤家・高木家歴代の墓があります。

永昌寺(曹洞宗・永福一−六)

寛永元年(一六二四)に四谷で創立され、明治四三年に下高井戸の永泉寺を合併して当地へ移転。 |

栖岸院にある安藤重長に殉死した

家臣の墓(永福1丁目)

|

境内の薬師堂に祀ってあるご本尊の玉石には「承応二年(一六五三)に玉川兄弟が、多摩川の羽村から上水路をこの地まで掘り進めてきて、資金を使い果たし、江戸の商人から資金を借りようとしたが断わられ、工事を断念しようとした夜、地中からさんざんと輝く玉石が掘り出され、これが江戸中の評判となり、先に融資を断わった商人も進んで資金を提供し、ついに工事が完成した」という伝説があり、江戸時代には甲州街道の名所の一つになっていました。

門前と境内には庚申塔・お地蔵様などの石仏が多くあり、墓地には幕末の兵学者で「海防問答」を署わした平山行蔵(ひらやまこうぞう)の墓があります。

覚蔵寺(かくぞうじ、日蓮宗・下高井戸三−四)

竜泉寺の門前から甲州街道へ出る下高井戸橋の左右の公園は、旧玉川上水路跡です。甲州街道を西(八王子方向)ヘ一キロほど進んだ右側。

元和二年(一六一六)に中興開山二十一世日相上人が、真言宗寺院を日蓮宗に改宗して創立されました。

安置されてある鬼子母神様は、日蓮聖人自彫りといわれ、江戸時代には庶民から大変信仰され、『江戸名所図会』に、「日蓮聖人が竜ノ口法難の時、一老女が胡麻(ごま)の餅を供養したところ、聖人は大変喜ばれ、建長五年(一二五三)にみずから彫られた法流守護の鬼子母神像を老女へ与えられた。

当寺三十世住職日曜が鎌倉松葉谷妙法寺にいた時、この像を老女の子孫より贈られ、覚蔵寺に移ったとき遷(うつ)しまいらせた」と記してあります。

宗源寺(そうげんじ、日蓮宗・下高井戸四−二)

覚蔵寺より西ヘー○○メートルほど進んだ右側。樹齢四〇〇年と伝えられる槇の古木の説明板に、「開基日善上人は畠山重忠の末裔畠山宗利で、入道して宗源と改め、貞和年間(一三四五−五〇)に高井戸に土着し、一族鎮護の桐を植え、宗源寺を創立した」と記してあります。 |

覚蔵寺の鬼子母神

(下高井戸3丁目)

|

宗源寺の槇

(下高井戸4丁目)

|

しかし『新編武蔵風土記稿』には、「開山日善、慶長十三年(一六○八)六月二十三日寂す」と記してありますから、創立されたのは慶長前後のようです。

境内の不動堂は、もと下高井戸二−三にあった高井山本覚院の不動堂で、俗に“高井堂”と呼ばれ、旧高井戸村の村名の起源といわれます。

墓地には江戸三名奉行の一人曲淵(まがりぶち)甲斐守景漸・政治学者志賀重昂(しげたか)・薙刀(なぎなた)の名人園部秀雄(しゅうゆう)女史の墓があります。

下高井戸八幡神社(下高井戸四-三九)

覚蔵寺西側の道を北へ六〇〇メートルほど進んだ左手の社叢。

旧下高井戸村の鎮守様で、祭神は応神天皇。長禄元年(一四五七)に太田道灌が、鎌倉鶴岡八幡宮の神霊を勧請して創立したと伝えられ、この地の小名鎌倉橋はその時命名されたといわれます。

境内にある乃木将軍筆の彰忠碑の背面に、「当村より出征した近衛歩兵上等兵安藤安五郎は、明治三八年三月一日に満洲蓮花池で戦死したが、これを知る者がいなかった。

たまたま従軍中の兄鉄次郎がこの地を通りかかり、戦死者を発見し、よく見ると弟であった、なんたる奇縁かな、骨肉の愛情の深さに感ぜざる者はなかった」と記してあります。

塚山遺跡(下高井戸五−二三)

八幡神社の背後を流れている神田川沿いの遊歩道を、上流へ三〇〇メートルほど進むと鎌倉橋があります。

橋を通る道路は鎌倉街道と呼ばれていますが定かではありません。

鎌倉橋上流南側の大蔵省用地(旧朝日農場)が塚山遺跡で、昭和一三年・四六年・四九年に発掘調査が行なわれ、全国でも珍しい縄文時代中期の環状集落群の住居跡二七・土壙土六をはじめ土器・石器多数が発見されました。 |

下高井戸八幡神社の彰忠碑

(下高井戸4丁目)

|

11 高井戸駅コース top

高井戸東遺跡(高井戸東三−八、九)

京王帝都井ノ頭線高井戸駅より環八通りの歩道橋を渡った東側にある東京都清掃工場建設地は、昭和四一年に建設予定地と発表されてから決定までの九年間、住民の激しい反対運動が続き、いわゆるゴミ戦争とテレビや新聞紙上を賑わした土地です。

建設地の北半分は神田川沿いの台地で、昭和五一年に発掘調査が行なわれ、地下三・五メートルの立川ローム層から、三万年前の石器が大小合せて二〇四個出土し、三万年前に区内にも人類が住んでいたことが確認され、高井戸東遺跡と名付けられました。

松林寺(しょうりんじ、曹洞宗・高井戸東三-三四)

駅前歩道橋より北ヘ二〇〇メートルほど進み、旧道へ入り、最初の交差点を右折して(この道は“大宮みち”と呼ばれる中世の鎌倉街道)約三五〇メートル行った左側。

文禄二年(一五九三)に中野成願寺五世葉山宗朔和尚が正林寺を創立され、正徳三年に松林寺と改号、大正三年に田端村(成田西三−一六)全福寺を併合しました。 門前と境内に庚申塔三基・お地蔵様三昧など多くの石仏が安置してあります。

樹齢300年以上という藤と庚申塔(宮前1丁目)

|

|

庚申藤(宮前一−一七)

松林寺裏側の井ノ頭通りを西へ進み、環八通りを越えて三〇〇メートルほど行き、ガソリンスタンドの手前を右折して、五日市街道へ出る左角に、樹齢三〇〇年以上といわれる藤の古木と、延宝六年(一六七八)銘と元禄九年(一六九六)銘の庚申塔を祀ったお堂があります。

藤の木は昭和五年に都天然記念物に指定されましたが、戦後同所が廃材置場になり、心ない人のたき火で樹勢が衰えたため、昭和四三年に解除されました。

幸い現在は樹勢が旧に戻り、春には美しい花が見られます。

春日(かすが)神社(宮前三−一)

庚申藤より五日市街道を西へ三〇〇メートルほど進んだ右側。

旧大宮前新田の鎮守様で、祭神は経津主命(ふっつぬしのみこと)・天児屋根命(あめのこやねのみこと)・武御甕槌命(たけみかずちのみこと)・比売命(ひめのみこと)の四柱、寛文年間(一六六一−七三)に大宮前新田を開発した井口八郎右衛門が創建しました。

境内には草分け百姓二三名の名が彫ってある享保一一年二月銘の手水鉢・狛犬代わりの鹿の石像・大正時代の多くの力石などがあります。

慈宏寺(じこうじ、日蓮宗・宮前三−一)

春日神社の西隣り。寛文一三年(一六七三)に井口杢(もく)右衛門が、小槫(こぐれ)村妙福寺十六世日賢上人を招いて創立し、明治八年に高井戸小学校の前身郊西学校が置かれ、同一一年に貰い火で焼失するまで、校舎に使用されました。

本尊の日蓮祖師像は“荒布(あらぬの)の祖師”と呼ばれ、堀ノ内妙法寺の祖師像と共に、日朗上人の作と言い伝えられています。

墓地の井口家墓域に、新田開発の功労者井口八郎右衛門・井口杢右衛門・河原九郎兵衛・柚木(ゆぎ)久兵衛の名を彫った“当村開基慈宏寺大檀那”の碑があります。

松庵稲荷(しょうあんいなり)神社(松庵三−一〇)

春日神社前より吉祥寺行バスに乗り、松庵稲荷前で下車、五日市街道の北側。

旧松庵村の鎮守様で、祭神は受持神。承応のころ(一六五二−五五)に創建されました。

境内には狐のミイラを祀った小祠・元禄三年銘と元禄六年銘の庚中塔などがあります。 神社の裏側に、同所にあった廃寺円光寺の歴代住職の墓と供養碑があります。

寺を創立した円光和尚は、松庵村の杉田屋仙蔵を指導して、江戸紫の染色を完成させたと伝えられています。

吉祥院(きっちょういん、天台宗・高井戸西一−五)

高井戸駅より環八通りを南へ三〇〇メートルほど進んだ右側。明治一二年に並木卓善が、谷中(やなか)の廃寺吉祥院の寺籍を移して創立し、不動明王を祀って、成田不動尊の城西出張所にしました。 境内には成田山を模した築山(つきやま)と石像・金銅像、多摩の村山・狭山(さやま)方面の信者が奉納した手水鉢などがあります。 |

松庵稲荷神社に祀られた

狐のミイラ(松庵3丁目)

|

高井戸天神社(高井戸西一−七)

吉祥院より南へ三〇〇メール、中央高速道に沿って右折し、二〇〇メートルほど進んだ右側。

旧上高井戸村の鎮守様で、祭神は面足之命(おもたりのみこと)と惶根之命(かしこねのみこと)。

高井戸村開村と同時に創建され、江戸時代には第六天社と呼ばれた古社です。

覆屋(おおいや)に納めてある本殿は、安政三年(一六五六)建築の神輿型宮殿造りで、江戸彫りの粋を集めた精巧な彫刻を施した見事な建造物です。

社前の中央高速道は、玉川上水路を埋めてつくられたものです。

医王寺(いおうじ、真言宗・上高井戸一−二七)

天神社より中央高速道をくぐり、南へ五〇〇メートルほど進んだ左側。

創立年代は不詳。昔、海星和尚が現在地より南一〇〇メートルにある“片目の池”のほとりに、弘法大師が彫ったという薬師如来像を祀ったのが始まりといわれ、墓地から出土した室町時代の板碑が一〇枚余りあります。

ご本尊の薬師如来像は、南北朝時代(一三三四−九二)作のすぐれた仏像で、長病によく効くと近在に知られ、ことに眼病平癒祈願に、池へ放流した魚が片目になるというので大変有名でした。

墓地には江戸初期の宝篋印塔・線刻五輪塔などの立派な墓石が多くあり、甲州街道問設当初の高井戸宿の繁栄を物語っています。

長泉寺(ちょうせんじ、曹洞宗・上高井戸一−一八)

医王寺より南へ二〇〇メートルほど進み、新甲州街道の歩道橋を渡り、旧街道へ出て右折、約二〇〇メール行った左側。 |

眼病によいとされる医王寺の薬師如来

(上高井戸1丁目、医王寺) |

高井戸宿の旅籠武蔵屋の墓

(上高井戸1丁目、長泉寺) |

慶安元年(一六四八)に世田谷区烏山(からすやま)で創立され、明暦元年(一六五五)に現在地へ移転。

寺宝の“入仏式の行列”の板額二枚は、享保一三年(一七二八)に境内の観音堂が落成し、その入仏式の行列を狩野派の絵師中田小右衛門が描いたもので、当時の風俗を記録した貴重な文化財です。

墓地には高井戸宿の旅籠屋武蔵屋(並木氏)・角屋(河原氏)などの墓があります。

久我山(くがやま)稲荷神社(久我山三−三七)

井ノ頭線久我山駅より五〇メートルほど北上し、富士酒店の角を左折し、踏切を越えて約二〇〇メートル行った右側。

旧久我山村の鎮守様で、祭神は受持命。鎌倉時代に創建されたといわれますが定かではありません。

境内には元禄一六年(一七〇三)銘の庚申塔・大小八〇枚余りの絵馬を収蔵してある絵馬堂・朝鮮李王朝末期の親日政治家金玉均(きんぎょくきん)氏の“人心同”の碑などがあります。

top

****************************************

|