|

****************************************

Home 杉並区の歩み(前半 後半) 杉並の自然 杉並の生活 文化財散歩 付録

第一部 杉並区のあゆみ(四章〜五章) 安藤幸吉/尾藤さき子

四章 近世杉並の村々

top

1 江戸幕府の成立と杉並の村々

後北条氏の拠る小旧原城が落ちて一ヵ月もたたない天正一八年(一五九〇)八月一日、徳川家康は、三河・遠江・駿河・甲斐・南信濃の旧領をはなれて、関東へ入国した。

江戸城を本拠に定めた家康は、江戸を城下町として整備すると共に、旧領から引きつれてきた家臣たちに、知行地をそれぞれ割りつけた。

関東二四〇万石のうち天領(直轄地)は一〇〇万石余で、江戸周辺をこれにあて、次の地域、江戸から一夜泊りで行ける範囲を一万石以下の家臣(旗本)に配し、これに、江戸城の番衆の役目を与え、一万石以上の上級家臣三〇余人には、外敵に備え、さらに遠隔地に城付きの領地を与えた。

日本橋からもっとも隔った松庵村でも五里(約二〇キロノートル)の当杉並区内の村々は、当然ながら今川・内田の二旗本領と、江戸麹町山王社領のほかはすべて天領になった。

ただ、このような知行割りが確定して、杉並区の前身たる旧二〇ヵ村が出そろうのは、江戸時代が始まり五、六〇年を経た寛文・延宝の頃(一六六一〜八一)を待たねばならない。

まだ杉並の西の方、いま字(あざ)高井戸境から西の五日市街道に沿う大宮前・中高井戸・松庵などの地域は、天領でもなければ家臣の知行地でもない千町野(せんちょうや)といわれた、林や芝草におおわれた武蔵野の原野で、今日の武蔵野市のあたりからさらに西の方へ、見渡す限り続いていた。

慶長五年(一六〇〇)九月、徳川家康は関ヶ原の合戦で勝利し、天下の実権を握り、同八年二月には、征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。 |

|

旗本領・寺社領などの私領地は、私領主の地頭が各自支配していたが、幕領では、江戸の府内(ふない)は町(まち)奉行、郡村は関東郡代(ぐんだい)に支配させた。

関東郡代は、幕府の初期以来寛政四年(一七九二)まで伊奈(いな)氏が世襲した。

数村を支配する多くの代官(旗本を任用)は、はじめ代官頭の伊奈氏らに所属していたが、やがて、将軍−老中−勘定奉行−代官の支配系統のもとに民政を担当するようになった。

代官は手附・手代を使い、年貢の徴収や、農村の取締りを行なった。

村には、農民身分の名主(なぬし)・年寄(としより)・百姓代(ひょくしょうだい)を命じて村役人とし、村役人は代官の指令をうけて村を治めることになった。

宿場では名主と別に宿役人を命じて道中奉行が支配した。

村内はさらに五人組(ごにんぐみ)に編成して、連帯責任を負わせ、互いに私生活を監視しあう体制をととのえた。

近世の村の史料は、この名主の家に保管されていたものが多い(村方文書・地方文書という)。

天領は代官支配であるが、江戸近郊の村々の場合、天領・私領にかかわらず鷹場(たかば、鷹狩り場)の指定をうけ、鷹場関係にかぎってではあるが、本来の領主(または代官)のほかに、鷹場関係役人の二重支配を受けた。

寛永五年(一六二八)に、江戸から五里以内の村々は幕府の鷹場、その外まわりに御三家(のち、江戸中期から御三卿も加わる)の鷹場が指定された。

杉並あたりは中野筋の鷹場に属し、鷹場内の管理をする御鳥見(おとりみ)役所は、区内の高円寺村にあった。

中野村の名主堀江卯右衛門が御鷹野御用触次(ふれつぎ)役を命じられ、鳥見役所の指令を配下九四ヵ村の名主へ伝達し、鷹狩り関係の事務を担当していた。

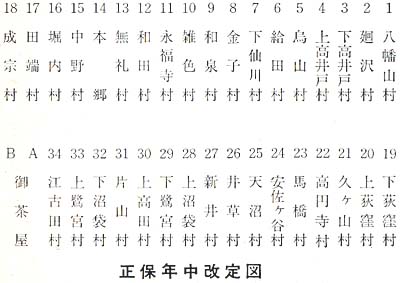

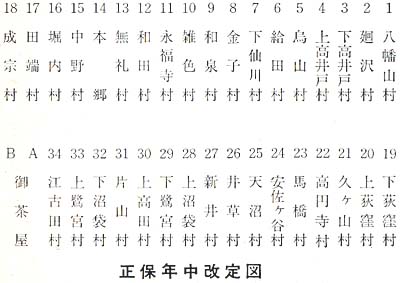

「正保年中改定図」――鷹狩りを好んだ三代将軍家光時代――には、高円寺・馬橋村の間と、上下荻窪間に、常設らしい鷹狩りの際の「御茶屋」二ヵ所を記入している。 |

|

このように、江戸初期には、鷹狩り場の中心地域に、杉並の村々が散在していたのである。

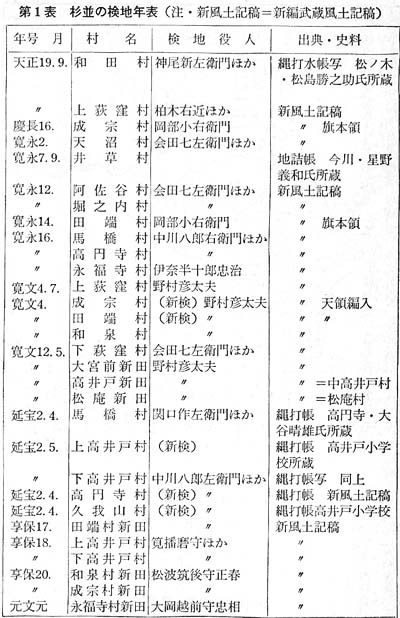

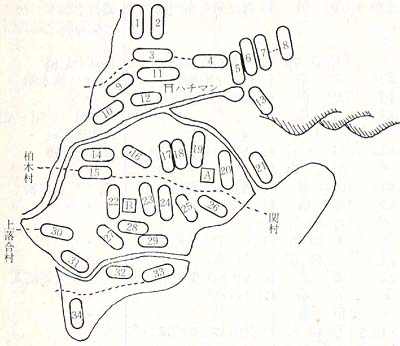

徳川氏は天正一八年に関東へ入国した直後から、豊臣秀吉にならって領内の検地を次々に行ない、慶長期と寛文・延宝期には全村にわたる総検地を実施した。

検地帳の原本または写(うつし)の現在残っている村は、和田村・井草村・馬橋村・上下高井戸村・久我山村である。

杉並地域の村高(むらだか、一村の公定生産高)は、江戸時代はじめから、八〇年ほどを経た寛文・延宝の頃までに飛躍的な増加をみた。

たとえば、江戸初期の正保年間(一六四四−四八)の「武蔵国全図」の村高と比較して、上高井戸村は三〇三石が一〇三七石(延宝期、石以下切捨)、下高井戸は一五七石が八六一石に(延宝)、改宗村二〇八石が二五四石(寛文)、阿佐谷村一七〇石が一八七石(元禄)、馬橋村は一二五石が三五八石(延宝)、高円寺村は三〇三石が七九七石(元禄)、上荻窪六八石が二六四石(元禄)、井草村(上下未分)一〇五石が三二一石(元禄)、久我山村一二五石が四五九石(元禄)(以上寛文・延宝は検地高、元禄は元禄一五年「武蔵国郡郷帳」)など、二倍から三倍の増加を示している。

本家(おとな)百姓の親方経営の中から独立させ、実耕作者を年貢の負担者に確保しようとした江戸初期の検地の基本方針「本(ほん)百姓の成立」がほぼ実現したのが、この寛文から延宝期である。 |

|

近世の村として打出されたこの総検地の村高は、その後明治まで踏襲される場合が多い。

後北条氏以来の村に寛文期にできた大宮前・中高井戸・松庵の三新田村を加え、杉並の二〇ヵ村、が成立した。

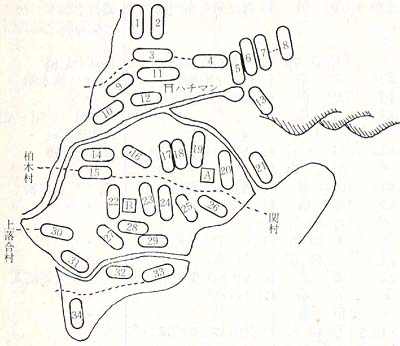

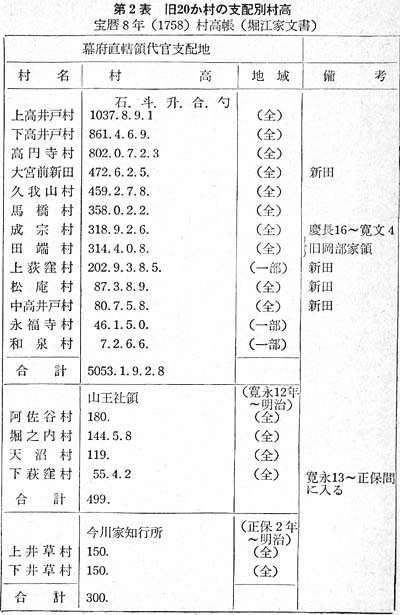

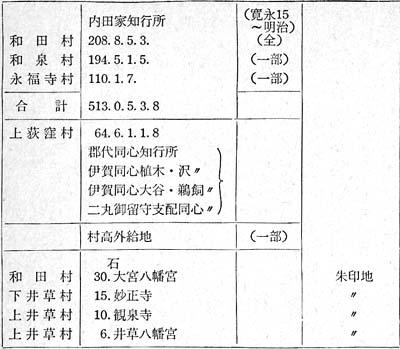

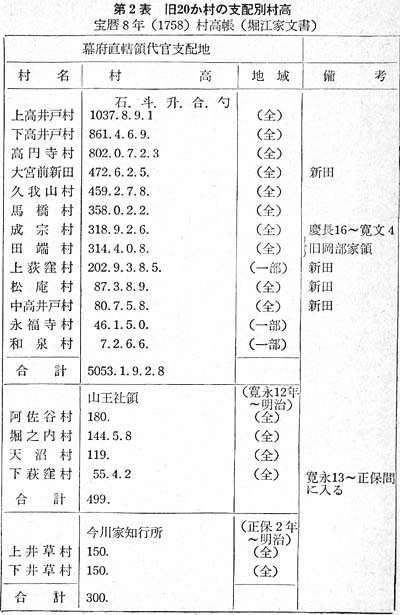

第2表は、江戸中期の杉並の村の支配別村高を大きいところからまとめたものである。

2 新田開発と村立(むらだて)

top

元和元年(一六一五)五月の大坂夏の陣で豊臣氏を滅ぼし、完全な天下制覇をとげた徳川氏にとっては、なによりも長い戦乱による農村の疲弊を回復させ、貢租の基礎になる農地を拡大することが農政の急務であった。

幕府の積極的な保護政策と、なによりも元和以来の戦乱のない一世紀ほどの間に、村人はわずかながら、自分の耕地の地続きや、いままで入会(いりあい)地で野銭(のせん)だけ納めていた原地を切添(きりぞえ)的に拓いて農地に加えていった。

その成果が先にあげた村高の高い増加になった。

「元禄年中改定図」は、正保のものからほぼ五○年後の図であるが、ここには、新しく田端新田・成宗新田・上荻窪新田の名が、その本村の脇に加わっている。

この村々の新開地の所在を調べてみると、開拓地は、もはや湧き水のある谷頭にちかい湿地や、河川の沖積原ばかりではなく、水気の少ないローム層の台地上に「畑地」として拡大している。

これには飲料水を得る深井戸の掘抜き技術の進歩があった。

今日、小字名に「……原」とみえる所は、多くこの種の切添新開地として、この頃から開かれたところである。

ただ元禄の図上に同じように現われる新田ではあるが、大宮前・松庵・高井戸新田の三村は、村落の地続きを各自開いた新田とは異なり、全くの未墾地の上に、村立(むらだて)の設計をたて、それにもとづいて、屋敷地・農地・採草地を合理的に設営した、近世の特徴的な村である。

今日の杉並区小字高井戸境の宮前から武蔵野市南部、三鷹市にかかる地域は、江戸初期、札野(ふだの)と袮する茅(かや)の将軍御用地を含む、茅のおい茂る広い荒野であった。

ここの開発を九〇〇両の上納金をもって、請け負い、三五〇町余の新田と、大宮前・無礼(むれ、牟礼)前・連雀(れんじゃく)新田前・関前の四ヵ村、屋敷一四八戸の村立をしたのは、関村(練馬区関町)の百姓井口八郎右衛門ほか二名の百姓である。

八郎右衛門は、関村の名主で、この札野の野銭を徴収し代官に納める野守(のもり)であった。

先祖は相模国の名族三浦氏(一説に伊豆国伊東氏)の出といい。

元和年間(一六一五〜二四)に、井口義清(よしきよ)が主従一一人と共に小榑(こぐれ)村(練馬区)に落ち着き、やがて関村を拓いて土着したといわれている、戦国武将の系譜をもった在地土豪であった。

井草村の井口豊前守・井口外記(げき、井口金男家古記録・西郊文化五)、永福寺村の安藤式部丞・兵部丞(『豊多摩郡誌』『新風土記稿』)、久我山村の大熊修理亮(しゅりのすけ)景勝(家人は、しゅりつ様=修理亮様いう)など、杉並の古村の草分(くさわ)けといわれる旧家の先祖には、いかめしい武士の苗字や、官名を持つ氏名が語られている。彼らは当時、幕府法令などにみえている「牢人」(ろうにん)とよばれた人々である。

かっては所領と、数十人の下人(げにん)・所従(しょじゅう)を持ち、在所を中心に支配圏を守っていた小百主たちである。

転換期に、徳川氏や大名の家臣へ編入の機会を得なかった武士の一団が牢人であった。

裕福な町人層のまだない江戸初期に、一村を原野に造成するような資金・労力・権勢を有す在地の農民は、この種の土豪的農民に限られていた。

できあがった大宮前の新田(村)は、まっすぐに設計されて東西に走る幅二間の砂川道(すなかわみち、江戸道。現、五日市街道)に面して、六〇戸の屋敷地が間口二〇間ずつ両側に割り当てられ、奥行は、ほぼ二五〇間の均等(平均一町歩)な短冊(たんざく)型の長地割(一のぼり)で、屋敷地五畝十歩の後に上・中・下畑、林と続いて一戸分である。

各屋敷からまっすぐに各自の耕地へ向かう作業道が南北に通っていた。大宮前に六〇のぼりで五八戸であった。

屋敷地には、家をつくる前に、木苗を植えつけ、関東特有の冬・春の北西の強風を防がねばならなかった。

いま、五日市街道沿いにわずかに残る高い欅(けやき)と生垣の屋敷森の奥に、一軒ずつ農家のみえる風景は、このようにしてできたものである。

この時の開発計画にはみえないが、高井戸新田・松庵新田もこの頃拓かれた、と考えられる。

割付け当時は、六〇のぼりのうち、三九が代官用と武家分で、名主の井口杢(もく)右衛門(八郎右衛門の子)すら、居住することのなかった大宮前新田に、全く平百姓らしい、庚申講(こうしんこう)を結ぶような村人の名が見えてくるのは、ほぼ三〇年を経た元禄のころ(一六八八〜一七〇四)である。 |

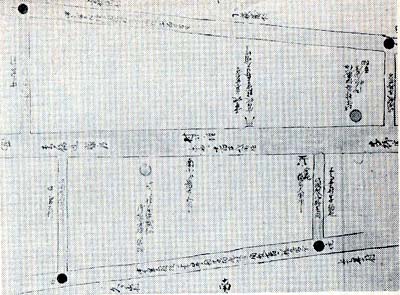

文化3年大宮前新田絵図

(「堀江家文書目録」より)

|

新田村はその後、享保ごろ(一七一六〜三六)からさらに西へ広がり、武蔵野新田七八ヵ村ができたが、開発者は多く「村請」で、元禄以前の古新田のような土豪百姓の請負いではなかった。本区の新田村は、この三ヵ村の成立で終了した。

3 村々の経済 top

杉並の村々は、いずれも田より畑が多かった。

延宝二年(一六七四)の検地をみても、上高井戸村は田二一町三反(畝以下切捨て)に対して八倍の畑一六○町一反、下高井戸村は田一六町四反に対して約一〇倍の一五一町三反、馬橋村は田六町三反に対して一〇倍の六〇町五反、善福寺川流域の米作の多い成宗村にしても、文化一三年(一八一六)田一八町四反に対して二・三倍の四三町六反、同年下井草村田一二町四反に対して七倍の八七町一反であった。

畑地は多かったけれども、概して石盛(こくもり、公定収穫高)の低い土地であったから、作付け面積の大半は常食と備蓄用であった雜穀類(大麦・小麦・稗(ひえ)・粟(おわ))が占め、菜(な)大根・里芋は主食の“かてもの”、野菜類などは自家消費の域を出るものではなかったし、その雑穀すら畑地だけの新田村では、年貢銭の代納品として多量に徴収されていた。

宝永五年(一七〇八)の大宮前新田・中高井戸村・松庵村・上荻窪村では、大麦・小麦・稗・粟・荏(え、搾油用)・大豆が金納の畑年貢の代納品にあげられている(「年貢勘定帳」「関町井目家文書」)。

従って、生野菜作りは中期頃までは主たる生業ではなく、杉並の村から江戸の市場へ持ち出した野菜の品目についてもあまり明らかではないが、江戸後期には、貨幣経済にいやおうなくまき込まれていった農家の現金収入の途として、近郊の村はみな野菜作りに関心を深めている。

文化一三年(一八一六)の和田村の書上には、せんざいもの(生野菜)を薪束(まきたば)などと共に江戸へ運び、売りさばくのを農閑期の重要な仕事としてあげてある。

幕末には、江戸近郊の村では、関西を中心に全国から品物の集まる江戸で油・酒・醤油・一部の織物などを買わねばならなかった。

そのほかに、開発によって採草地のなくなった農地に欠かせぬ肥料が必要であった。肥料としては、主に糠(ぬか)・灰・ふすま・干鰯・〆粕(しめかす)などの金肥のほか、自然肥料として人糞尿・厩肥・草木の苅敷が必要であったが、金肥の高値から、江戸に近い村々では自然肥料の、特に江戸市中の人糞尿が大きな需要をもっていた。

江戸府内における下肥の掃除場所は、請負人が定まっていた。

中野村の堀江家は尾張徳川家、和田村の松島家は村の知行主である旗本内田家で、古くから下掃除の権利が与えられていた。

町方(まちかた)では、店子(たなこ)を含めて家士が下肥の処分権を握っていた。

最初、代償は野菜を納めていたがしだいに代銭になり、これが時代をおって高騰し、しばしば紛争の種になった。

寛政一二年(一八〇〇)七月の「御下掃除(おしもそうじ)御上納帳(「松島勝之助文書」『杉並区史』五七九頁)」によると、和田村の掃除人松島伝兵術が納めた下掃除金は、寛政九年一二月から同一三年七月まで、半年間に大金八両三分を前納する定めであった。

一方には、高値の肥料を入れて、耕地の生産力を高め、余剰作物を商品にまわす富裕層が出てくると共に、原因は肥料問題のみに限らなかったにもせよ「小高之百姓は自力に及ばず、小作を相止め」(「堀江家文書」天保十四年高円寺外七九ヶ村願書)、生活手段を失わねばならない貧窮層があらわれて、江戸後期の村々は江戸との経済交流のなかで大きく変化していった。

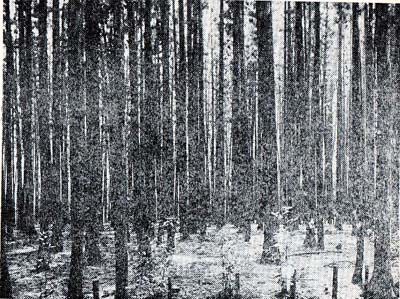

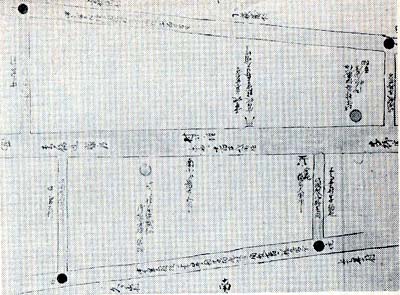

杉並の村からでる農作物の品目については、江戸人にもてはやされる特産物は出なかったけれども、上高井戸・和田村を中心に、中高井戸を除く一九ヵ村から広く出荷した杉丸太は「四谷丸太」「高井戸丸太」の名で有名である。

『武蔵名勝・図会』に「高井戸丸太、杉の丸太なり。細く長きこと竹の如し。

上品にて吉野丸太と同じ。江戸にて作事(さくじ)に用うる良材とす」とある。

建築用の足場や、河舟の舟竿(ふなざお)に弾力性のある節(ふし)のない材質がよろこばれ、良材は四谷の銘木間屋が手を加えて床柱などに使う「磨(みがき)丸太」として高値で取引された。

江戸初期、成宗・田端両村の旗本領主岡部氏が、街道保護の幕府の指令によって青梅街道に植えた杉並木が近在に有名になり、やがて杉並の小字名になったといわれている。

享保一三年(一七二八)の質入証文には、「一屋敷壱畝拾五歩 杉並通之内」とあるから、この頃までに、杉の植付けが行なわれていたことが知られる。

植林といっても、主として黒土の層の厚く、湿気のある屋敷廻りや、百姓持の小台地で植林した杉材を扱う農閑稼ぎ的なものであったが、大消費地江戸をひかえて、杉並の各村には、大正の頃まで全域にわたり、窪地や川沿いの斜面に杉林を多く見かけたものであった。

ことに上高井戸村はその中心地であった。

四谷丸太になる銘木はとくに限られ、今日の宮前一・二丁目から南ヘ一キロ、神田川北岸の窪地帯で、豪農内藤・横倉・宇田川家の持ち山に多かったという。 |

高井戸内藤家の杉林

|

大正四、五年の病虫害と、関東大震災後は、郊外住宅地への転換予想から、杉の植林を考える人はなくなり、今日では幻の杉林になっている。

4 天保用水 top

杉並地域は、神田用水・玉川用水・仙川用水(玉川分水)をうけ、江戸時代の水田開発は、これに井草妙正寺用水系と、善福寺用水系を加えた六水系の引水権の有無にかかっていた。

この人工による用水が、元禄頃までにほぼ官営事業として開かれたのに対して、江戸時代後期になると、村の必要から村請による灌漑(かんがい)用水を、村相互の協力によって獲得するようになった。

これが「新堀用水(天保用水)」である。

これまで湧き水を水源とする桃園川を主として灌漑用水にしていた中野・馬橋・高円寺の三村は、江戸中期以降、水源地の開拓で湧き水が減じ、いわゆる天水場――田植えを天水に頼る――になった。

対策として、天保一一年(一八四〇)善福寺川の水を田端・成宗村で分水し、余水を受けて、桃園川へ落とす新用水路を計画した。

上水奉行所から助成金二五〇両をうけ、分水堰(せき)の位置は、検分した代官中村八大夫知剛(ともかた)の口ぞえで、田端村字広場堰(A、荻窪三丁目)に決定した。

準備として、用水を分与してもらう田端・成宗ヘ二○両の礼金、一七人の組頭へ金二分の挨拶金を贈って了解を得、成宗村の弁天池と掘揚地の買収をすませた。 |

|

用水堀は図のように堰から掘割りと二か所(H)(I)をのぞき(マンホール−泥さらえ用)のある暗渠二三〇メートルで須賀神社脇の弁天池(D)へ善福寺川の水を落とし、池の湧き水と共に、堀割りと暗渠(E、四三〇メートル)で青梅街道を現在の区役所脇で東北に抜け(F)、桃園川(G)へ向けて、三村を流すもので、全長二三三〇メートル余あった。

これは第二回工事でようやく翌一二年に完成した水路である。

前年の第一回工事の(A)(B)(C)(D)水路は、秋の大雨とカワウソの巣による水漏れのため土手(A)(B)が崩潰して計画を放棄し、改めて一五〇両の拝借金を受けて一部新コースによって完成したものである。

関東ロームの赤土層を地下約五メートルに、二回の工事であわせて高さ約一・三メートル、九四〇メートルの暗渠を掘り抜き(胎内堀という)、掘割りを作る大工事は、三ヵ村ばかりでなく、当区の記念すべき江戸時代の民間大事業であった。工事費二八七両、人足延べ二一四五人を第一回工事に要した。

以後、修理・草刈り・泥揚げは三ヵ村の手で行なわれた。

中野・馬橋・高円寺三村の計二二町七反歩の水田はこの用水によってよみがえり、大正の頃までその恩恵をうけた。

その後、崩潰した水路も修理して成宗村の用水と水車場に利用した(「堀江家文書」「蕪山(かぶらやま)文書」大谷光男『馬橋村史』、森泰樹『杉並風土記』上)。

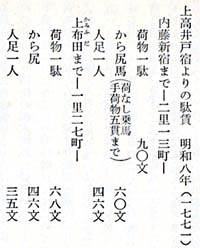

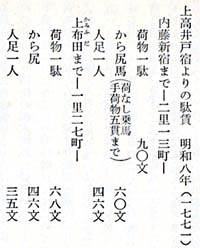

5 甲州道中高井戸宿 top

「甲州街道は四ッ谷内藤新宿の追分よりわかれて、右は青梅街道、左は甲州街道の巷陌(こうはく)として、双方道路広く、平に内藤新宿より西は八王子の駅迄拾余里の間大道直(なお)き事髪のごとし、さはいへ角筈(つのはず)村の彼方より路傍の樹木繁茂し昼といへども暗きがごとし、更に打晴たる風色々し、漸く府中の手前の畷にいたりて左の方打晴れてはじめて向か岡、分倍(ぶばい)河原、稲毛(いなげ)領の連山波濤の如く溶りて青みたる風景をみる。

元より此街道筋は、外々の駅路にくらぶれば旅客の通少なく淋しきが如し。

継場(つぎば)、立場(たてば、人馬を交代あるいは新規に仕立てる所=宿)といへども口腹を悦しむるに食なく、第一は憩ふべき綺麗の茶店なし、理(ことわり)なる哉。

此街道筋大名の通行とては信州伊奈(那)郡高遠(たかとう)の城主内藤氏、又は同郡飯田の城主堀氏の両家のみ(ほかに諏訪藩高島城主あり)。

その外には邂逅(かいこう)甲府勤番の諸士、或は、己々が知処へ往返すに用役の徒のみにして往来少なし。

然れども此道筋先々川々少なく歩行越等の急流絶えてなきまま好んで此街道を旅行し」(『十方庵遊暦雑記』)と幕末の文政元年(一八一八)、江戸小石川本法寺の子院廓然寺の十方庵敬順宗知が、並木の深い木立の中に続く甲州街道の情景を書きのこしている。

甲州道中(街道)が五街道の一つとして整えられたのは、寛永一七年(一六四○)頃であった。

日本橋伝馬町を起点として、三四駅を経て甲府にいたり、その先、下諏訪で中山道に結ぶこの街道は、先の随筆が描くように、交通量も少なく、宿駅の設備も貧しいところが多かった。

高井戸宿も例外ではなかった。元禄一一年(一六九八)に内藤新宿が設けられるまでは、日本橋から四里、最初の継立宿(人と荷物をつみかえる)であったが、高井戸上・下二宿で一宿役と指定されて、月の上一五日は下高井戸宿、下一五日は上高井戸宿で宿場の役目を勤めていた。

宿場の差配をするのは、問屋(といや)以下、宿役人で(上高井戸問屋細副家、下高井戸問屋篠弥惣治)、幕府・諸藩の公用旅行者のために、宿泊には旅籠(はたご、本陣上高井戸むさし屋、下高井戸富よし)、休息用には茶屋、運搬・通信には人馬を用意することになっていた。

延宝二年(一六七四)の高井戸村の検地帳には、甲州道中の両側に、それぞれ問口一二間〜一四間、奥行二五間の屋敷地が整然と並んでいる。

この上下高井戸の街道沿いに建ち並ぶ屋敷持ちの百姓(高持)が各自の屋敷の間口幅に応じて、毎日甲州道中規定の馬(伝馬役)二五疋、人足(歩役)二五人を負担した。

問屋では時に一定の人馬だけでは不足の場合、近くの村から人馬を徴発して補うことになっていた。

これが助郷(すけごう)で、高井戸宿の助郷高は一万二二五四石四斗であったが、幕末には九〇二〇石に減じている。 助郷を課せられた村は南北二組で、三五村であった。

両宿には、各々本陣・脇本陣のほか、一般旅行者用の二四軒の旅籠屋もあり、そのなかには飯盛女を置く飲食兼業のものもあって、宿場の家数も文化ごろ(一八〇四−一八)までは、三四〇〜三五〇軒あった。

「下高井土ならばすずきや、中田や、上高井土ならばむさし野、ますや、油や等は軒ならびの中にも分(わけ)て粉だち、おのおの家居広く往来より見込ところ、林泉を巧に作り間数も多く、行客の足をとどめ賑ふ程」だったので江戸のようなうまいものを食わせるかと思ったら「塩梅能(あんばいよ)からず口に叶ふ食なし」と、江戸の僧十方庵の評は辛いが、いちおう繁昌していたようだ。 |

|

しかし破綻はその後早かった。

宿場が、宿の負担で出す無賃(将軍の朱印・老中らの発行の証文で認可)の伝馬(でんば)や、認可外の量について支払うにしても安い公定運賃(御定(おさだめ)賃銭)しか払わない人馬を公用の役人に提供することは、宿場の義務で、元来、宿場の経営維持は、街道を利用する一般旅客の雇う人馬の駄賃稼ぎ、宿泊・飲食料、近在からここへ買物に集まる農民相手の市の歩合銭などによるものであった。

江戸後期になり弥次喜多(やじきた)の伊勢参り道中にみるような東海道宿場の繁昌は、この頃から盛んになった物見遊山(ものみゆうざん)を兼ねた神社仏閣詣の庶民の旅行客、行商、三都の取引き業者ら多数の往来によるものであったが、甲州道中の場合はこれがなかった。

「甲州道中は農事を専(もっぱ)らといたし候処(そうろうところ)」「農業重之駅場」と、しばしば触書にもいう農業で生計を立てている村であるにもかかわらず、公用旅行者による伝馬役は多く、そのうえ「農業之暇更に無之」状況であった。

高井戸宿から二里先には、遊女街を置き、旅籠屋五二軒、飯盛女一五〇人(『武江年表補正略』)という近在に聞えた内藤新宿が安永元年(一七七二)再興以来栄え、旅客は高井戸を素通りしてしまう。

明和・天明(一七六四−八九)以降の交通量の増大に加えて国事多端の幕末になると、島崎藤村の『夜明け前』に描かれているように、和宮の降嫁の一行の通過をはじめとして、今までなかった西国・中国諸藩士の公務の往還まで加わり、諸藩士の通行が多く、飛脚など通信用務は増大し、そのため負担増加による高井戸宿の困窮は目立つようになった。

高井戸宿が慢性的に疲弊しはじめたのは、内藤新宿の再興後である。 宿の疲弊はまた、この宿の定助郷村の疲弊に連なっていた。

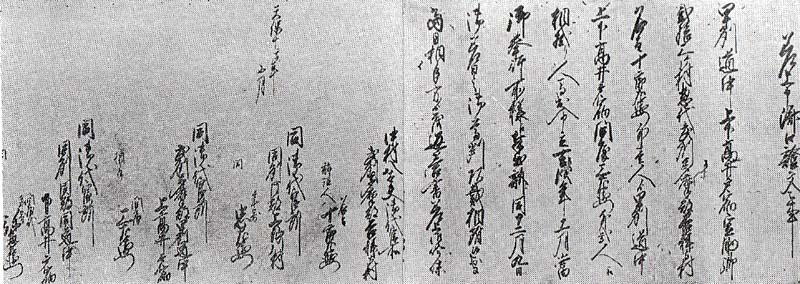

文化一三年(一八一六)、すでに宿立人馬二五人・二五疋のうち六人・三疋は予備として、宿方では一日人足一二人と馬八疋をたてる協定にもかかわらず、これすら助郷村に転嫁しがちで、助郷村二三ヵ村としばしば紛争になり、天保一〇年(一八三九)の協定(「細淵家文書」)では、宿柄の立ち直るまで助郷村の助力を嘆願するよりほかはなかった(天保一〇年済ロ証文「細淵彰徳家文書」)。 関係文書の中で、高井戸宿はあわせて現在氏家三〇四軒(もと六六八軒)、旅籠屋四軒(二四軒)となり、一五歳以上六〇歳以下の男子は一〇〇人以上、馬は三〇疋も減じている、と述べている。

下高井戸宿には本節・脇本陣なく、上高井宿に、門構えも玄関もない本陣一軒を残すのみで脇本陣なく「道中御用の役人や、諸宗の休泊にも宿がないので、前後の宿へ継ぎ越しを願うこともしばしばある」と述べている。 |

甲州街道高井戸宿の民家

|

両宿の借入金は安政初年で金八五〇両にのぼり、助成金と問屋場の積立金で払いきれぬ分は、重立った百姓が田畑山を抵当に消却中という有様であった。

高井戸宿は明治五年の全国宿駅制度廃止以前に、宿場内機能を失っていた。

幕末の高井戸宿で注目すべきものに小車の使用がある。新田村で助郷に負担を転嫁され、高井戸宿彑訴訟をくり返していた北組助郷村二三ヵ村が、我々は馬が持てなくなり、小車を求めて駄賃かせぎをしているが、この車を助郷に使わせてほしいと、二駄・三駄積みの小車使用を願い出て、車での輸送を許されたのは重要な変革であった(文久元年=一八六一)。

「明治七年村勢表」では、荷車上高井戸六、下高井戸三、人力車上高井戸一六、下高井戸二二を所有している。

5a 杉並の助郷村

|

天保10年済口証文(「細淵彰徳家文書」)

|

元禄七年(一六九四)宿駅付近の諸村を指定して高一〇〇石につき、馬二疋と人足二人の割合で出させた。

駅一、二里諸村に課すものを定助郷といった。

助郷負担はしだいに増加し、農繁期・凶作年の時をえらばぬうえ、出すのは青壮年層で、村をもっとも疲弊させる原因となった。

助郷村

一、高井戸宿(甲州道中)(助宿)久我山村・和泉村(南組)松庵村(北組)

田端村(宝暦元−明和四)成宗村(宝暦元−明和四)−久我山村代助郷

二、中野宿(青梅街道)

田端村・成宗村・馬橋村・和田村

三、内藤新宿(甲州道中)

井草村・遅野井村・上荻窪村・大宮前新田・高井戸新田

四、板橋宿(中山道)

田端村・成宗村・馬橋村・和田村(文化元−天保一一)四ヵ村、高円寺村代助郷

五章 明治・大正・昭和期の杉並

top

一 杉並四ヵ村の成立

慶応三年(一八六七)一〇月、最後の将軍徳川慶喜(よしのぶ)はついに大政奉還をした。

杉並の天領の村々が、当年の凶作と江戸近辺に広がってきた武州一揆の動揺の中で、二〇〇両を超える長州再征伐の上納金を分納してから一年とはたっていなかった。

慶応四年(一八六八)四月二一日、東征大総督有栖川宮熾仁(たるひと)親王は江戸へ入城した。

抵抗した上野の彰義隊は討伐され、飯能・八王寺(子)隊に合流のため、西へ敗走していった。

荻窪で手習い塾「稲葉堂」を開いていた加藤佐五左衛門は「官軍東征 正義隊員来る」と、当時を書き留めている。

青梅・五日市・甲州街道で殺害されあるいは自刃した隊員にゆかりの塚や口伝は多い。

新政府は江戸鎮台府(ちんたいふ)を設け、社寺・市政・民政の三裁判所を設けた。

九月八日に明治と改元、翌年三月から、天皇は東京(とうけい、江戸)に永住が定まった。

江戸市中は東京府、府外の旧代官地は武蔵県となり、杉並の地域は、武蔵知県事古賀一平が新たに任命された。

2 行政区画の移りかわり top

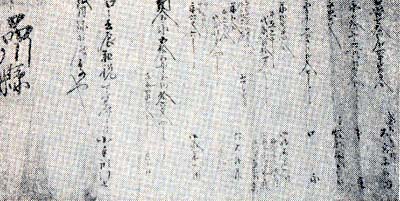

明治二年(一八六九)二月九日、三〇〇年近く徳川治政下にあった杉並の二〇ヵ村は、すべて品川県に編入され、同四年の廃藩置県によって、改めて神奈川県に編入された。

編入は五年一月であったが、神奈川県庁に遠く、実情に適さないため九月には他村と共に東京府に戻された。

同一〇月一〇日には、東京府は六・小区制を実施、杉並二〇ヵ村は第八大区(東京都下は第七から第一一の五大区に所属)に所属、上高井戸村・下高井戸村・久我山村・大宮前新田・中高井戸村・松庵村の六ヵ村は第八大区内の第五小区、阿佐谷村・馬橋村・田端村・成宗村・高円寺村・和泉村・永福寺村・和田村・堀之内村・上荻窪村・下荻窪村・天沼村・上井草村・下井草村の一四村は第六区に編入された。 |

明治2年品川県皆済目録

(「井口柱策家文書」より)

|

この大・小区制編成は、わが国の戸籍法に一期を画することになった。

戸籍法の実施のために、各府県が新しい区画を定めたことによるものである。

実施がこの明治五年(壬申=じんしん)から行なわれたので、これを「壬申戸籍」と袮している。

この新戸籍の特徴は、これまでの身分――華族・士族・祠官・僧侶・平民――によってそれぞれ別の支配に属し、戸籍もそれによって編成されていたものを、新戸籍では、身分制を廃し、住んでいる土地ごとに編成することになったことである。

このため、まず「故ニ各地方土地ノ便宜ニ随ヒ、予(あらか)ジメ区画ヲ定メ」(戸籍法)、大区小区を編成したものである。

区画の改正と同時に、幕政下の村政を掌っていた名主・年寄などが廃止されて、代わりに戸長と副戸長が置かれた。

大区の区長の下に、各小区に戸長一、各小区内の村々に副戸長が置かれた(実際には、各村の旧名主が副戸長に任ぜられる結果となった)。 第五小区長は久我山村の旧名主秦(はた)太左衛門、第六小区長には中野村の旧名主堀江卯右衛門(うえもん)が任命された。

維新以後この頃までに、政治・経済・文化のあらゆる面にわたる大変革の骨子が打ち出され、戸籍法はその第一歩であった。 これについで新学制令(明治五年八月三日)、徴兵令の布告(明治六年一月一〇日)、地租改正条例公布(明治六年七月二八日)と続く。 区内の私塾を吸収し、はじめての小学校として上高井戸村医王寺内に高泉小学校、大宮前新田慈宏寺内に郊西小学校ができたのは明治八年である。

地租改正――旧幕時代の税法を改め、土地一筆ごとに地価を定め、地券を発行し、地券の土地価格に従って百分の三(のち百分の二・五に減)を地租として納めさせる――は、「不容易事業付」(地租改正条例第一章)各村の地元有力者を本区域では明治八、九年頃に、地租改正掛に任命してこれに当らせたが、終了したのは実に明治一八年であった。

明治一一年(一八七八)七月二二日には、郡区町村編成法(太政官布告第一七号)・府県会規則(第一八号)・地方税規則(第一九号)が公布された。 近代における地方自治法の初めとされた、いわゆる三新法である。

これによって、今までの大区・小区は廃された。

この三新法公布の結果、東京府は一五区六郡(東多摩・南多摩・北豊島・南足立・南葛飾・荏原)となり、本区の村々は東多摩郡に属した(これは明治二九年に、東多摩・南多摩の二部を合併して豊多摩郡になる)。

再び旧村が行政の単位として復活し、重視されるようになったが、しかし、単独に独立して各付加自治行政を行なうことは、当時の経済状況では不可能であったから、数村を連合して一戸長と、戸長役場を持つようになった。 連合村は初めて村会規則をもって村ごとに議員を選出し、村会を組織した。

わが国の地方自治制の整った規則の最初のものである。 本区域は六連合村を結成した。

○和川村・堀之内村・和泉村・永福寺村四村連合(戸長=永福村大場弥三郎、明治一六年、永福寺村安藤順三郎、同一八年、和田村松尾八右衛門)

○高円寺村・馬橋村・阿佐谷村・天沼村四村連合(戸長=阿佐谷村相沢喜兵衛、のちに阿佐谷村玉野惣七)

○成宗村・田端村・上荻村・下荻村四村連合(戸長=成宗村石原林蔵)

○上井草村・下井草村二村迎合(戸長=下井草村井口貞蔵、のちに上井草村星野紋右衛門)

○上高井戸村・下高井戸村二村連合(戸長=上高井戸村並木伊兵衛)

○大穴前新旧・中高井戸村・久我山村・松庵村四村連合(戸長=久我山村秦太左衛門、のちに大宮前新田井口栄次郎)

各連合村ごとに村会を持ったが、たとえば戸長相沢喜兵衛の阿佐谷以下四村連合村の村会議員は二七名であった。

当時、国会開設運動が高まり、これに呼応して各地に町村会開設の要求が強まっていた(自由民権運動)。

このような背景によって打ち出された三新法であったから、形式は、民選の議員による村政の審議ではあったが、運営の上で、諸権限はすべて府知事・郡長・戸長が握っていた。

ただ曲がりなりにも、庶民が村政に参加する機会が維新の一〇年余で開かれたことは画期的なことであった。

連合村時代は一一年間続いた。

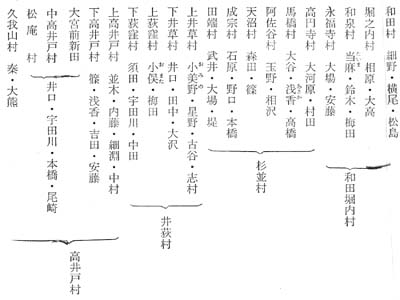

明治二二年(一八八九)、新しい町村制の公布により、四ヵ村に統合された。

東京府では従来の一五区の区部を東京市として市制を行ない、周辺の六郡の町村に町村制を実施する方針であったが、新しい村の規模は、大体地租一〇万円の範囲であった。本区域は、先の連合村の場合でもこれに達せず、合併が進められた。

1 和田堀内村 堀之内村・和田村・和泉村・永福寺村(大正一五年七月一日より町となる。改名は和田堀)

2 杉並村 高円寺村・馬橋村・阿佐谷村二天沼村・田端村・戊宗村(大正一三年六月一日より町となる)

3 井荻村 上井草村・下井草村・上蔟窪村・下荻窪村(大正一五年七月一日より町となる)

4 高井戸村 上高井戸村・下高井戸村・中高井戸村・大宮前新田・久我山村・松庵村(大正一五年七月一日より町となる)

この豊多摩郡下の四ヵ村(町)は、昭和七年(一九三二)、杉並区の成立まで四三年間続いた。

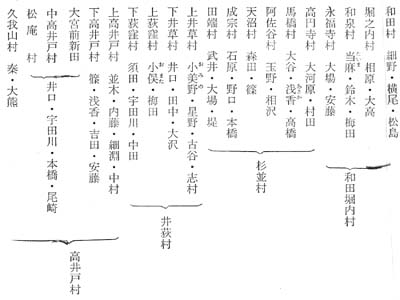

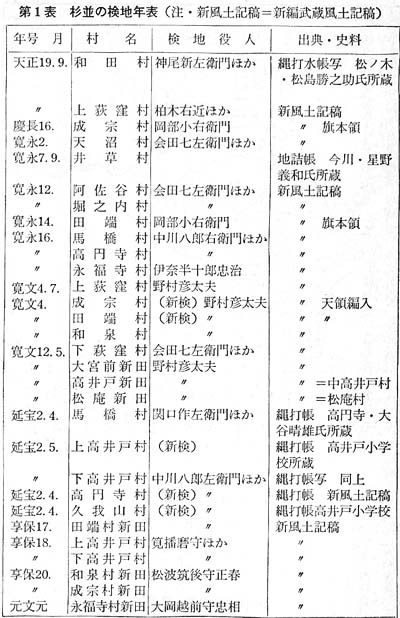

選出された初代村長は、和田堀村には松島保太郎(和田)、杉並村には玉野惣七(阿佐谷)、井荻村には井口国造(上井草)、高井戸村には井口栄次郎(大宮前新田)であった。 右が杉並の村のおもな旧家の姓で、このほかにも江戸時代には、村役人をつとめた旧家がある。

この新四村編成の際、はじめて「杉並区」の区名のもとになった「杉並村」の名称が採用になった。 |

杉並の各村の旧家の姓

|

新村名選定ノ事由

コノ村々ノ青梅街道ニ沿フ所ノ中央ニ字杉並ナル所アリ、有名ノ大字ナルヲ以テ、近郷ノ人民知ラサルモノナシ。

其原由ハ昔時街道ニ人家ナキ折リ、杉樹森々道ノ左右ニ連並セリ、後来開発ニ随ヒ漸次減少シ、今ハナキモ、其著名ナルヲ以テ之ヲ採り新村名卜為ス

(『東京府志料』) |

3 都市近郊農村へのあゆみ

top

廃藩置県に始まる地方行政の改革は、明治二二年町村制の発布、実施によって、杉並区域では四ヵ村を編成して一応終了し、その後安定した近代化の道をたどることになったが、その間、村の生活のうえでは、あまり大きな変化はみられなかった。

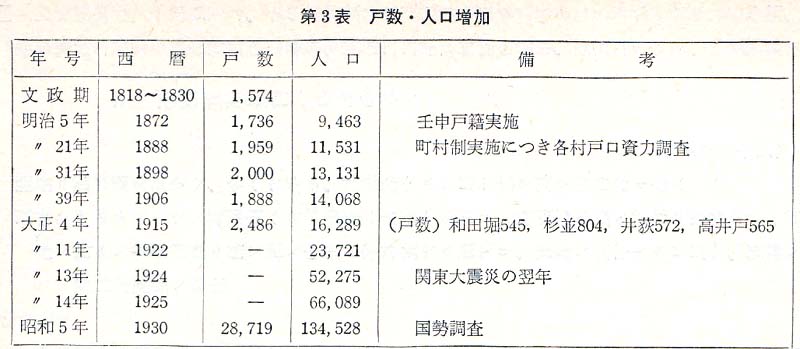

第3表でその状況をみると、明治はじめと大正四年頃を較べて、四五年間で戸数は七五〇戸で四三パーセント、人口では六八二五人で七二パーセント増を示しているが、その後、大正四年(一九一五)から同一四年の一〇年間に人口四万九八〇〇人と、以前の四倍に急増するのと比較して、明治期はゆるやかな村勢ののびが目につく。

明治時代を通じて、杉並はなお純農村であった。

全戸数の八割を占める農家は、いわゆる穀百姓で、米・麦・大豆・小豆・稗・ソバなど、穀物作りが中心であった。

常食は稗と麦で、中農の家庭でも雑穀を入れることが多かった。

野菜では、大根・芋・サツマイモは全地区にわたり、ゴマ・ナス・ゴボウ・キュウリ・ニンジン・カボチャ・ウドなどが一部に作られていた。

もちろん「せんざいもの」(生野菜類)は東京へ持ち出されていたが、農閑稼ぎの域を出るものではなかった。

明治四年(一八七一)には田畑勝手作りが許可になり、翌年には土地永代売買の禁令も撤廃されて、農家の上層部では藍(あい)の生産や、政府の奨励する茶や生糸の生産に乗り出した。

藍葉の栽培は全地区で行なわれたが、ことに井草抽区から田無方面にかけての一帯は藍栽培が盛んで、井草の藍の作柄が東京の藍相場を左右するといわれる盛況であった(森泰樹『杉並風土記』上)。

付近の農家から藍葉を買い集め、職人五、六人を使って藍玉を製造する「藍屋」は、高井戸地区の地酒・醤油の製造業とならんで杉並の農村工業の始まりであった。

日清戦争から日露戦争に至る一〇年間は、もっとも景気のよかったときで、一時は「藍屋」が三〇戸を越える状況であった。明治三八年にドイツの化学染料がはいるようになって、藍の価格は暴落し、細々営業を続けるうちに、第一次大戦でドイツ染料の輸入停止から、藍成金になった者もいたが、やがて国内染料の生産によって、藍関係者の完全な没落に終った。

明治三年には三井組が横浜に生糸店を開業した。

外国貿易の主品目たる生糸の生産に力を入れた明治政府の政策を反映して、他村の失敗にもかかわらず養蚕(ようさん)業もまた上荻・上下井草村で盛んに行なわれた。

大正四年の物産表(『豊多摩郡誌』)によれば、井荻村は豊多摩郡中第一位の収繭高(春三万七九四一石、秋一万八一〇〇石)を記録している。

製品は「まゆ」で、同年の戸数五七二戸のうち飼育戸数は春二〇五戸、秋一七〇戸である。

この振興には杉並の風土に適した蚕種紙を発見し、明治二八年には弘進社を設立、蚕種紙(さんしゅし)の購入配布・技術指導を行なった下井草村の大沢初蔵氏の功績を忘れてならない。

弘進社は明治四五年には高円寺に開設した国立の原蚕種製造所(=蚕糸試験所)にその仕事を引継ぎ活動を停止した。

まゆ相場の不安定と人手不足から、井荻村の養蚕は大正の中ごろには完全に姿を消した(森泰樹『杉並風土記』上)。 |

荻窪八幡社の“繭玉の額”

|

東京市の発展に伴い、ますます需要を増した近郊蔬菜(そさい)の供給地として、より安定した産業が待っていたのである。

特産の杉丸太(四谷丸太)は、江戸時代に続き高井戸村を中心に全区で産出し、これに伴う杉皮も上下高井戸村・大宮前村・中高井戸村・松庵村で出荷していた。

産出額は、明治八年、各村勢表に和田村(一万五〇〇〇本、四万五〇〇〇円)、上高井戸村(五〇〇駄、二万五〇〇〇円)、和泉村(四五〇〇本、一万三五〇〇円)以下略――『東京府志料』――とあるが、四二年後の大正四年の物産表(『豊多摩郡誌』)では、杉並村全域で「杉丸太一五〇〇尺〆」、高井戸村全域で「杉丸太一万二三五〇本」と、記すのみで、大半の杉林は畑地化したことを示している。

政府の奨励した茶の生産についても、井荻村では「製茶ハ少(すこし)クアレドモ利益是薄ク困却セリ」の状況であった(明治一八年『渡辺府知事巡回記』)。

明治期に農家で開発された新産物は、いずれもそれに適応した市場の不足や競争のために、永続することなく単発のままに消え去ったが、明治末期から大正期に入るにつれ、村の中は少しずつ変化し、都市近郊農村の様相を持つようになった。

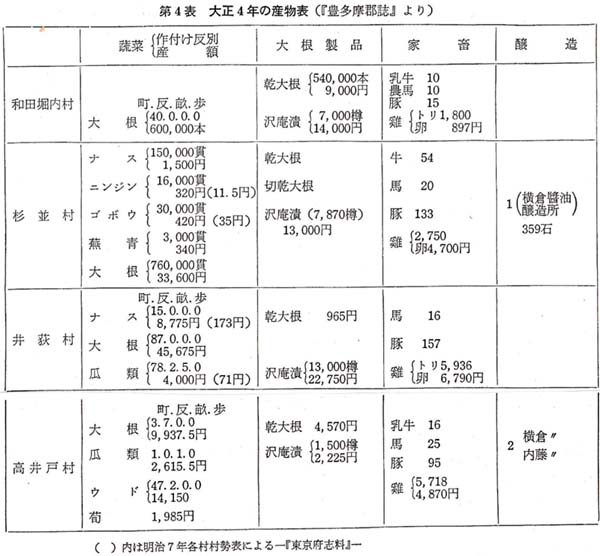

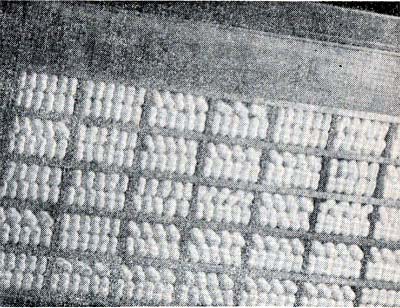

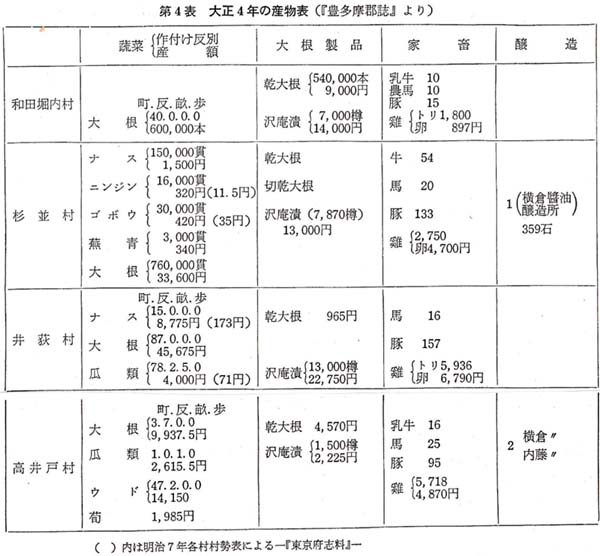

第4表の大正四年産物表によると、この年、総戸数二五一四戸で農家は一四〇五戸であるから、農業はなお中心産業ではあったが、穀物外の作物について、作付け面積の拡大、一村に生産する野菜の品目の多様化、生産額の伸長、どれも四〇年以前と較べ、商品作物として作付けした蔬菜の性格を示している。

沢庵漬は軍隊の食糧に採用されて出荷が急増したといわれ、明治末期には、井荻村に沢庵の産地問屋もできる盛況であった(森泰樹『杉並風土記』上)。

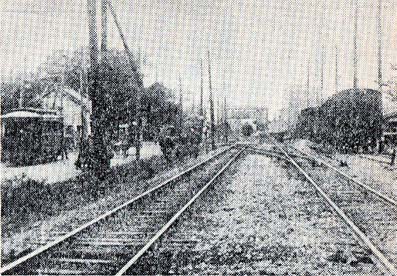

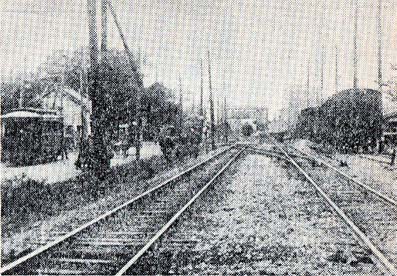

おりから明治二二年四月に開通した甲武鉄道(明治三九年国営となる。「省線」)の荻窪駅(明治二四年開設)は、この大根と沢庵漬の積みこみ駅として、役立っていた。 |

|

乳牛・養豚・養鶏も、新しく東京の需要に応じて開発された産業である。養蚕と同じく農家の副業であった。

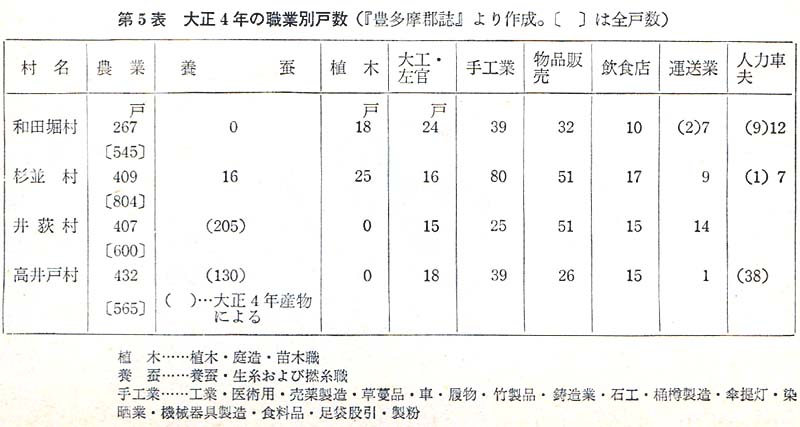

産業の内容の変化と共に、村の住民の職業もまた純農家ばかりでなく、植木・造園・苗木職や、建築業・電気機器製造業・運送業・飲食店など、小規模ながら商工業が展開しはじめてきた(第5表)。

昭和はじめの甲武鉄道

4 杉並区の成立 top

大正一二年(一九三二)九月一日午前一一時五八分発生の関東大震災による被害は、東京・横浜で大きかった。 死者約一四万人、羅災者は三四〇万人で、家の全壊一二万戸、全焼五万戸に達した。

地震のあった大正一二年のうちに、すでに本区内での異常な人口増加が注目される。 中でも、杉並町(当時は村)は、前年の二倍の増加をみた。 |

震災による火災雲 |

翌大正一三年以降には、四ヵ村とも、累年急激な人口増加を始めているが、これは震災後の東京人口の郊外流出によるものである。

この頃を境として、杉並地域は都市化の第一歩を踏み出した。

これを助長したのは、当区へ通じる交通機関の便であった。

明治二二年四月に今日の国鉄中央線の前身甲武鉄道が、新宿・立川間に汽車運転を開始し、一九年一〇月国営(省線)になった。

大正八年一月には吉祥寺まで電化され、一一年には、従来、区内に荻窪一駅のところ、高円寺・阿佐ヶ谷・西荻窪の三駅が開設された。

大正二年には、新宿・堀之内間にバスが開通した。

区内の東南端を走る京王線は、大正五年、新宿・府中間に電車を運転し、区内西北端を走る西武鉄道は、昭和二年四月に開設された。

淀橋(新宿区)〜荻窪間は、青梅街道に乗合馬車に代わって、大正一〇年西武軌道会社が電車営業を開始していた。

大正二年六月には、堀之内・新宿間に乗合自動車が運行し始めた。

これらの交通機関は、毎日のように荷車をひいて日本橋・神田の市場へ野菜を納めに行く地元の百姓には、「汽車の発車時刻を待っているうちに新宿まで歩いて行ける」「汽車に乗るのはお大尽(金持)か旅の人」といわれたもので、利用者は少なかったが、省線荻窪駅にしても、貨物駅として年々増加する沢庵潰や農作物を近在一帯から集荷して積出し、東京からは建築資材・金肥・日用雑貨を受入れる窓口として、歓迎されていた。

また赤字路線といわれながら、青梅街道を走っていた西武電車が、区内南部、ことに荻窪南部の開発を促し、有名人の別荘を東京から誘致した役割をみのがすことはできない。

昭和五年の国勢調査による出生地別人口(第6表)によって、この増加する人口の内容についてみると、総人口のうち二万四七七〇人、一八パーセントのみが杉並の四町生まれで、残る一〇万九七五九人、八二パーセントは他からの流入人口である。

他府県生まれがもっとも多く、東京生まれ・東京府下生まれと続いているが、東京生まれ以外の者も、東京に一度はいり、さらに当地域へ流出してきた者が大部分を占めていたと考えられる。

杉並の四町は、もはやみずからの発展の速度ではなく、膨脹する東京市の一環に組みこまれて、その中での役割を果たすための速度で歩まざるをえない状況になっていた。 |

|

流入してきたのは人口だけではない。

「寺院」八二ヵ寺のうち、在来寺は二四で他は市内からの移転寺である。

移転寺の三〇余は大正から昭和初期に移転し、移転寺による寺町が京王線・玉川電車終点の下高井戸駅に近い甲州街道(永福一丁目・下高井戸二丁目)、中央線高円寺駅のできる以前は中野駅に近い高円寺西山谷(高円寺南二丁目)、西武電車とバスの便をもつ青梅街道南側堀之内(梅里一丁目)にできている。

移転理由に震災と大正期の「都市計画」で旧市内敷地を立ち退いたものが多い。

「火葬揚」は大正九年、堀之内(梅里一−二)につくられた。旧市内が対象である。

「学校」は主な私立中高校では東京立正中高校(堀之内)・日本大学第二中高校(天沼)・立教女学院中高校(久我山)・中央大学附属杉並中高校(桃井)ほか七校。明治三三年本郷から和田本町へ移ってきた女子美術大学に続いて高千穂商科大学が大正三年大宮に開校し、東京女子大学が大正一三年に新宿から善福寺(上井草)へ、明治大学の和泉分校は、ややおくれ昭和九年、永福町に設げられた。

「工場」の最大のものは、群馬県太田から中島飛行機研究所が大正一三年荻窪の青梅街道に面する三万坪の土地を得て、飛行機のエンジン製造をはじめた(戦時中、零式艦上戦闘機のエンジンを開発した)。

近年、国へ売却された朝日新聞社の朝日農園もその例である。「運動・休養施設」としては、昭和八年井の頭線が渋谷・吉祥寺間に開通し当区の南部を横切ると、高井戸町には、市内の大会社・学校用の広大な敷地を有するグラウンド・農園などの施設が次々に進出してきた。

その後五〇年近く経て今日、再転出・機構整理などの問題を迫られているこれらの諸施設は、この頃杉並に進出し、活動を始めたものである。 地元の対応と変質について語るべきものは多いが、いまは地元民による井荻町土地区画整理組合の成果をあげておきたい。

たまたま大正一一年に設定した「都市計画区域」の中にはいっていた井荻村の村長内田秀五郎氏は、大正一一年の大震災を機とする住宅の急激な郊外進出の状況をみて、このまま無統制で放置しては、交通・保安・衛生・経済上の悔いを将来に残すことを憂え、同志一五人と共に井荻町土地に画整理組合を設立した。

当局にはかり、大正一四年から一〇年をかけ、昔日の田地を変じて区画を整理、大小の道路を縦横に配し、湿地をうめ、高台をならし、水路を治めて絶好の宅地を造成した。

その間、規格幅六〜八メートルの道路と一街区二〇〇〇坪の標準をたて、灌漑用の水路はその風致を原状のままに改修し、橋梁、暗渠、水抜き、水田うめたてと換え地、商店地と住宅地の各土地の標準価格の評定など、困難な問題を組合の中で解決し、付帯事業として、錯綜していた町名・地番の整理をして、能率のよい一町二〇〇番内外単位に新町名を作りあげた。

区画整理のできた面積は八八八町歩の大面積にわたるもので、当時から高い評価を受けた一大事業であった。 住宅地としての杉並の将来をもっとも早く察知した人々である。 |

昭和8年、区画整理事業後の井荻地域

|

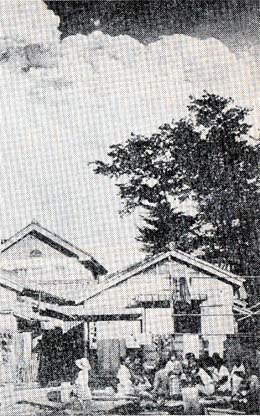

昭和七年一〇月一日多年の懸案であった東京市域の拡張が実現しこれによって新設の二〇区(品川・目黒・荏原・大森・蒲田・世田谷・渋谷・淀橋・中野・杉並乱皿島・滝野川・荒川・王子・板橋・足立・向島・城東・葛飾・江戸川)の一つとして杉並区が成立した。

杉並区は、杉並町・和田堀町・井荻町・高井戸町の四ヵ町で編成した。

| |

(人口) |

(面積)坪 |

(密度一万坪当り) |

|

杉並町

和田堀町

井荻町

高井戸町

計

|

七万九一九三人

一万九一九四

二万二七二四

一万三四一八

一三万四五二九 |

二七四万七六〇八

一八七万九七三五

二八五万四六九三

二八三万一四〇〇

一〇三一万三四三六 |

二八八人

一〇二

七九

四七

一三〇 |

(「市域拡張ニ於ケル区設置方ノ件内中」より)

交通・上水・下水の公営事業をはじめ、これまでの地域格差を是正して「都市的施設の遂行を容易ならしむ」(「東京府知事内申」)ことになった。

区役所は豊多摩郡杉並町大字阿佐ヶ谷七一五番地の旧杉並町役場をもって開庁した。

区名は、規定のごとく区役所設置の町名を採用して「杉並区」の名称になった。

5 第二次世界大戦―― 一五年戦争――

top

新しい東京市と杉並区の成立の前年、長い第二次世界大戦の出発になった満洲事変が勃発していた。 昭和一二年日華事変に続く戦局の激化に伴い、一五年には区役所内に経済課ができて戦時下の経済統制が始まった。

生活必需品の配給・通知・受取りの下部組織として、町内会・隣組の結成が盛んになった、「トントントンカラリと隣組」の歌が国民歌謡で流行していた。

米穀通帳による配給の主食以外に、主要生活必需物資は、砂糖・牛乳・乳製品・味噌・醤油・酒類・油類(ガソリン)・水産物・漬物・青果物・衣料品・石けん・マッチ・ゴム草履・薪炭(しんたん)・自転車タイヤ・チューブ・自転車・リヤカーとすべて配給品であった。

衣料は、切符制度が採用された。

年ごとに配給品は減少し、やがて配給は皆無になった。

学徒出陣が実施された昭和一八年、政府は戦争遂行の能率化のために、東京府と東京市を合併して都制を実施した。 |

昭和7年、発足当時の杉並区役所

|

|

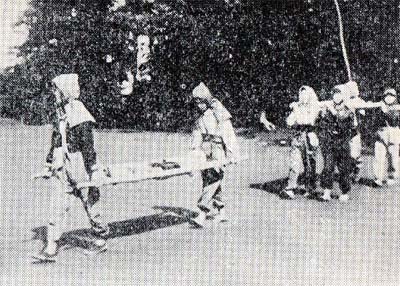

桃井第一小学校の救急訓練のようす

|

昭和19年、阿佐ヶ谷駅前の建物疎開

|

区長は都長官の命により、事務を掌る第一線行政の担当者になった。

独立の課税権・起債・自治立法権を失った区の自治権は制約され、戦後に長く問題を残した。

英霊(戦死者)感謝・配給の運営・国債の消化・勤労奉仕・防空訓練・救助訓練・避難訓練と、隣組の活動が続く。

昭和一八年三月に小学校を国民学校と改称し、児童は、一九年八月、集団疎開先の長野県と宮城県へ出立して行った。 本区が空襲をうけたのは、一九年一一月二四日が最初であった。

昭和二〇年八月三日の終戦一二日前まで前後一八回の空襲をうけることになった。

本区の空襲被害は、死者一八一名、負傷者六一一名、行方不明四、全壊七一棟、半壊一一六棟、全焼一万一八四〇棟、半焼一四〇棟、罹災者四万三〇五九名である。

被害地区は、武蔵野市(当時吉祥寺町)の中島飛行機株式会社に近い井荻地区を中心にして、天沼・馬橋・高円寺・松ノ木・永福町・上高井戸・方南・和田・堀之内・阿佐谷・和泉・大宮前・久我山の各一部であったが、区内ほぼ全域に被害のあとを残した。

6 戦後の杉並区 top

昭和二〇年八月一五日終戦の日から、すでに三〇余年、杉並区の世帯数二二万三九〇九戸、人口五二万七一二〇人(昭和五二年)になっている。

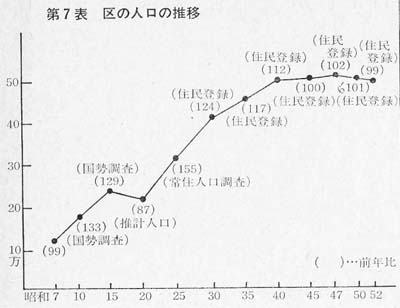

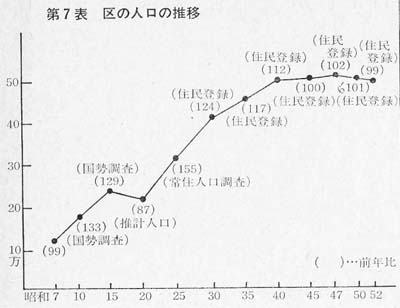

いま杉並の人口は第7表にみるように、人口は昭和七年杉並区の成立時の五倍、明治初年と較べて実に五五倍の人口を擁する大市街地に変貌した。 ただここ一〇年停滞していた人口増加率が、五二年はついに前年比を割った。

この杉並区の安定期にはいった人口表は、杉並の地域に、新しい転換期の到来をつげるものである。

人口のもっとも稠密な高円寺地区から、建物はしだいに高層化がすすみ、戦後、建物疎開の空地に賑やかに開店したヤミ市を前身とする荻窪駅前市場が、近くビルの中へ区内最後の姿を消し去ろうとしている。

かってよき空気と田園を求めて西郊杉並へ移住してきた人々の二世たちは、さらに遠く、二三区外の方へ新居を求めて去り、かっての工場や農場は、おびただしい住宅群にびっしり囲いこまれて、社宅や事務所に変った。

一日の流動人口について、昼夜を比較してみると、昼の流出が二一万三三二七人、流入が八万八二三人で、流出超過分は一三万二五〇四人であるから、杉並区は世田谷・練馬区と共に、まさにベッドタウンとして特徴づけられよう。 |

|

渺々(びょうびょう)たる武蔵野の一角は、かくて東京都の住宅地帯として完成したが、職住の分離生活者を運命づけられている多くの住民にとって、交通・清掃工場・大気汚染・緑地などの問題は、いよいよ地域社会へ根をおろす必要を痛感させている。

“緑の豊かな福祉文化都市”は、昭和五〇年四月から地方自治法の一部改正により、行政の長期的基本構想を策定できるようになった区の掲げた未来像である。

top

****************************************

|