|

****************************************

Home 杉並区の歩み(前半 後半) 杉並の自然 杉並の生活 文化財散歩 付録

第二部 杉並の自然 井口金男

1 杉並区の位置と地形

2 杉並の川

善福寺川/神田川/井草・妙正寺川/桃園川/玉川上水

3 杉並の道

甲州街道/青梅街道/五日市街道/堀ノ内妙法寺道/久我山街道/新設の道

4 杉並の生物

区内で見られる野鳥/区内の特色ある生物/大宮八幡社叢の植物/済美山の植物 |

1 杉並区の位置と地形

top

杉並区は、東京の西北部にあたり、東は中野区、西は武蔵野市および三鷹市、南は世田谷区および渋谷区、北は練馬区に接している。

緯度からみると、およそ北緯三五度三九分より三五度四三分、東経一三九度三五分より一三九度四○分に位置している。

区のほぼ中心にあたる荻窪より東京まで約一四キロ、立川まで約一八・五キロとなっている。 広さは、東西約七・五一キロ、南北約七・二キロで、面積三三・五四平方キロである。

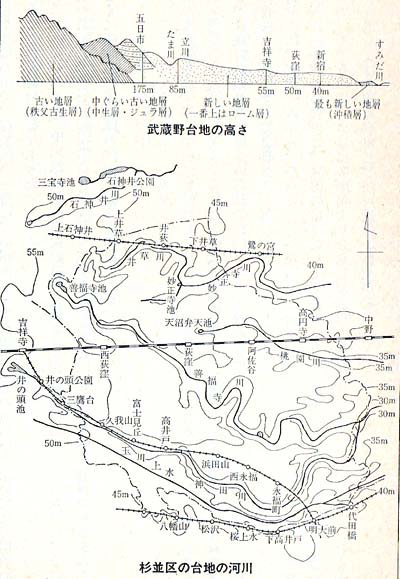

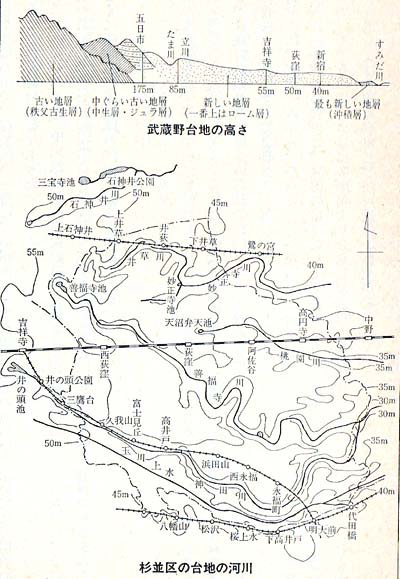

本区はおおむね武蔵野台地上にあって西より東に向かって低下している。

区内の最高所は、下高井戸四−一の五二・六メートルで都内二三区中二位、最低所は、和田二−六で三〇メートルである。

この台地の地質は、上部が「関東ローム層」と称されている洪積層、下部が第三紀層から成っている。

こうした地形の中で、杉並区の一帯は、甲州街道・青梅街道などの道沿いを除いては、明治の中期頃までは純農村地帯であった。

明治二二年(一八八九)中央線の前身甲武鉄道が敷設されて沿線周辺の住宅化がみられ、その後大正二一年(一九二三)関東大震災、昭和二〇年の戦災などによる郊外への進展の影響がみられ、とくに昭和三〇年以降の区内の変化発展は著しい。 |

和田の曲松(鞍懸松と称す)

|

2 杉並の川 top

区内を流れる川は、区の中央部を蛇行して流れる善福寺(ぜんぷくじ)川、北部に井草(いぐさ)・妙正寺(みょうしょうじ)川、南部に神田川(神田上水)などがある。

これらの川は、善福寺池・妙正寺池および隣接の井ノ頭池を水源とし、武蔵野台地の湧水線(ようすいせん)といわれる五〇メートル等高線に沿った谷の先端が湧水によって崩された侵食状態のあとに所在している。

徳川家康は、天正一八年(一五九〇)八月、江戸に入国すると、ただがちに江戸を中心とする都市計画と武蔵野開発に着手し、区内の川に対して江戸の上水道と農業用水路としての開発整備を行なっている。

その後、さらに多摩川より分水した玉川上水および千川上水が開かれ、これを引水し灌漑用および水車に利用し、江戸近郊の農業が振興している。

昔の農民は、川と水を大切にし、毎年「川さらい」、護岸の手入れなどを行なっており、きれいな水の流れの川と、整然とした田圃の保全に努めていた。

しかし、昭和三〇年頃より、区内の住宅地化が急激に進み水田の耕作は困難となり、川も汚水化され、田圃はなくなり、昔のおもかげを残す川はまったくなくなってしまっている。

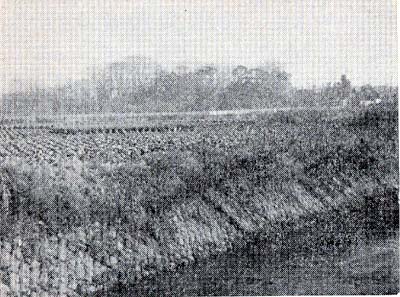

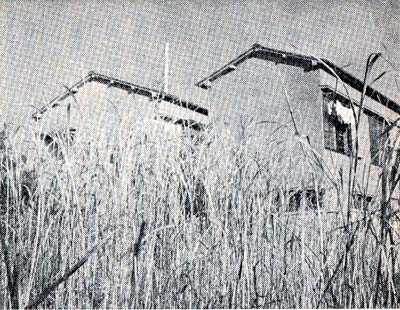

善福寺川(昭和43年11月撮影、荻窪1丁目)

|

|

善福寺川

区の西端善福寺池より発し、区内の中央部を蛇行し、和田一丁目より中野区内に入り、神田川に合流しでいる。

区内延長は、約九・八五キロで、流域は区内でもっとも大きな水田地帯となっていた。

流域の住宅地化も早く、川の汚水化も区内の川のうちでも一番早かったが、数年前から区および周辺住民の努力により、川の水が浄化され、しずかな流れにゆれる川草の間を鯉(こい)などの泳いでいるのが見られるまでに回復している。

神田川(神田上水)

江戸の上水として開設されたもので、これは天正一八年(一五九〇)大久保主水(もんど)、あるいは慶長一一年(一六〇六)大久保主水・内田茂十郎によって行なわれたとも伝えられている。 武蔵野市の井ノ頭池を水源とし、区内和田一丁目で善福寺と合し、さらに新宿区下落合二丁目で妙正寺川に合流し、文京区小石川に至っている。

この川は、区内の久我山二〜三丁目、高井戸西一丁目、高井戸東一〜二丁目、下高井戸二〜五丁目、浜田山一〜二丁目、永福一〜三丁目、和泉二〜四丁目、方南一〜二丁目、和田一丁目の地域を通過(区内延長七・七五キロ)している。 この上水は、上水として利用されてきたばかりでなく、区内では流域の田の灌漑用水としても用いられていた。

明治三三年に水質汚染のため、上水目的としての使用は廃された。 その後も魚影が見られるきれいな水の流れは変らなかったが、昭和二五、六年頃より流域周辺の住宅化と共に急激に水も汚れ、現在のような下水道の状況となってしまっている。 |

神田川 昭和47年9月撮影、高井戸東1丁目)

|

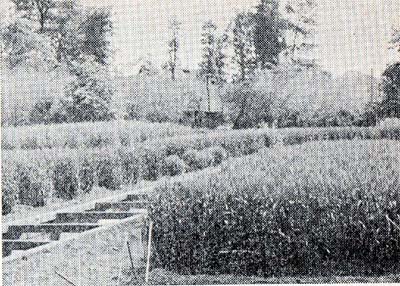

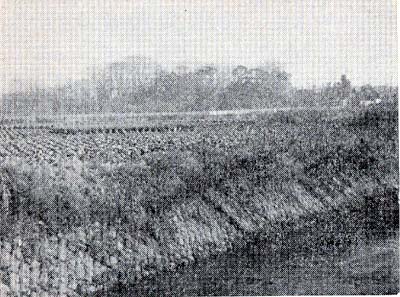

井草・妙正寺川

井草川は、往昔より源を区内上井草四丁目に発し、東流して妙正寺池より流出する妙正寺川と流出口の近くで合流している。江戸時代に一帯を領した今川氏は、上・下井草村の灌漑用のため、同川の水源として千川上水を隣村豊島郡関村より引き込んでいる。

妙正寺川は、妙正寺池より発して、東流し中野区内に入り、新宿区下落合二丁目で神田川に合流している。 この二つの川を合わせて一般には妙正寺川と呼んでいる。

妙正寺川は、区内の上井草一〜四丁目、井草四〜五丁目、下井草二〜五丁目、清水三丁目の地域を通過(区内延長四・九三キロ)している。

この川は、灌漑用として使用されていたもので、昭和三〇年頃よりその目的もなくなり、下水道のような状態となった。

また最近、井草川の部分は暗渠化され、川の跡は遊歩道となった。 |

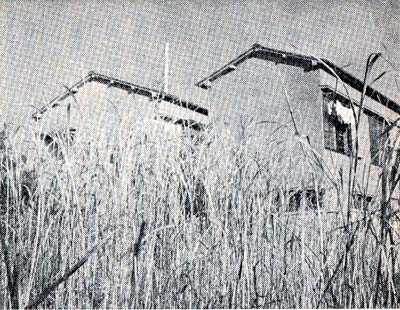

畑の中の農業用水路と農家(昭和42年5月、下井草5丁目)

|

桃園川(千川分水)

桃園川は、青梅街道と千川街道の交差する練馬区関町の出店(でだな)と袮する地名の地先より千川上水を分流したもので、青梅街道に沿って東流し、荻窪駅近くの区内天沼三丁目に所在した弁天池に流入し、さらに、ここより東北進して中野区内に入り、同区中央一丁目末広橋で善福寺川に合流している。

この川は、天保年間(一八三〇−四三)流域の上・下井草村、阿佐ヶ谷村、高円寺村の村民の協力により開設・整備されたもので、天沼弁天池までは、川幅もせまく用水溝のようなもので、「用水堀」または「新堀」などと呼ばれており、それから先の流れが桃園川と呼ばれていたようである。

区内は、上井草四丁目、今川四丁目、桃井一〜四丁目、清水一丁目、天沼一〜三丁目、阿佐谷北一・三丁目、阿佐谷南二丁目、高円寺南一〜五丁目の地域を通過(区内延長六・二キロ)している。

この川も、現在ではすべて暗渠化され、住宅街の中を路地のような形でその跡が残されている。

玉川上水

玉川上水は、江戸の上水不足を解消するため、承応元年(一六五二)四代将軍家綱のとき、町奉行神尾備前守元勝に開発の命が下り、江戸麹町(こうじまち)芝口の町人庄右衛門・清右衛門の兄弟が六三〇〇両の資金をうけて工事に着手し、承応三年六月に完成させたものである。

この上水は、都下羽村町より多摩川を分水し、四谷に達するもので、本区内は、久我山一〜三丁目、上高井戸二〜三丁目、高井戸西一丁目、高井戸東一〜二丁目、下高井戸二〜五丁目、永福一丁目、和泉二丁目の地域を通過(区内延長六・二キロ)している。

玉川上水は、江戸の上水とすることが主たる目的であったが、区内久我山一丁目より烏山用水と北沢川水の分水路が設けられ、世田谷方面の灌漑用水としても使用されていた。

また、明治三年四月から四谷大木戸より羽村まで幅五尺(約一・五メートル)、長さ六間(約三六メートル)の船による通船が開始されたが、上水が不潔になるとして、開始から二年後の明治五年四月に廃止されている。

上水の両岸は、桜の木か植えられ、周辺は畑・山林などが多く、夏には螢(ほたる)もとびかう野趣にとんだところであった。

昭和四〇年三月に上水としての使用が終り、久我山二丁目NHKグランドあたりから牟礼(むれ)橋方面を残し、区内のほとんどは暗渠化され、上は高速道路になるなど昔日のおもかげをしのぶことはできないような急変を示している。

3 杉並の道 top

道は、人間生活に目に見えない貢献がなされ、『延喜式』など古代より多くの記録に街道整備のことが見えている。

『続日本紀』巻二十九の神護景雲二年(七六七)三月の頂に「三月上巳朔(じょうしさく)下総国井上浮島河曲三駅、武蔵乗瀦(あきぬま)豊島二駅、承山海両路使命繁多、乞准中路置馬十匹奉勅依奏」とある。

この交通繁多となって中路に準じ、馬十匹を置くこととされた武蔵国乗瀦駅の所在地は、乗瀦が天沼と同義とされていることから、区内天沼あたりではないかと推されている。

中世における本区内の道についての確かな史料はないが、『武蔵名勝図会』巻一には

「大宮八幡宮の大門路は往古の鎌倉より奥州街道なり。東へ廿町余行きて、中野街道へ出て、それより追分を北へ行けば板橋宿へ行く」 など区内に所在した鎌倉道についてふれている。

また、清水三−一九・大宮二−二四、堀ノ内一−一八・下高井戸五−二三番地先の道は、鎌倉古道であったとの伝えがある。

近世にはいると、道路の改修・一里塚の築造・人馬の設備・関所の設定などが行なわれ、本区内では、五街道の一つとしての甲州街道と脇往還(脇街道)として、青梅・五日市・所沢などの諸道が整備されている。

これらの道は、今日においても区内の主要道として交通の便に供されている。

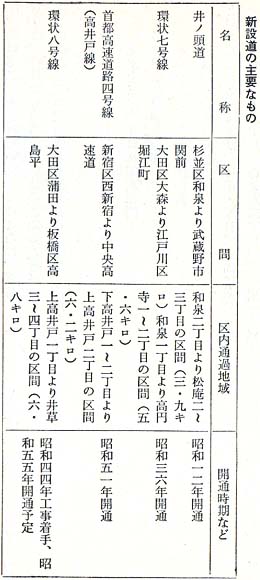

戦後、自動車の増加にともない、区内を南北に縦断する環状七号線が昭和三六年に開通し、現在、環状八号線の建設工亊が行なわれている。

区内の道路延長数は昭和五二年四月現在で国道三・〇二キロ、都道六一・七二キロ、区道六四四・六二キロであり、道路の舗装率は九四・九パーセントとなっている。 |

鎌倉古道であった大宮八幡宮の

大門路(『江戸名所図会』)

|

甲州街道

江戸を起点として、四谷伝馬町を通り、内藤新宿、上・下高井戸宿、布田(ふだ)五ヶ宿、府中、八王子を経て甲府に達する三〇次で、さらに諏訪(すわ)を経て中山道に合している。

甲府は幕府直結領(天領)で甲府勤番(きんばん)支配以下が甲府城を警備した要衝(ようしょう)で、また、信州伊那方面にも通じていたため、幕府役人や諸藩役人の交通の用に供されていた。

しかし、街道としては、東海道や中山道に比較して諸大名の利用も少なく、信州高島(諏訪)藩・高遠(たかとう)藩・飯田藩の三侯の利用にすぎなかった。

当街道は、二、三の村を合わせて一宿とするという他街道では見られない方式をとっており、本区内では、上・下高井戸宿をもって一宿としている。

上・下高井戸二宿は、内藤新宿ができる前は、江戸日本橋より直通で、内藤新宿、が設けられてからは、同所を経由して継立が行なわれた。

高井戸宿は、農村兼宿駅として特殊な役割を持った村であった。

両宿には旅籠屋が二四軒あり、商店も立ち並び、定期の市も開かれるなどかなりの繁昌があったようである。

高井戸宿は、内藤新宿から約二里の地点にあたり、街道の一里塚は区内下高井戸一丁目四一番地先に設けられたと伝えられている。

この街道は、東より和泉村、代田村、上・下高井戸村を通り烏山村に入っている。

現在は、国道二〇号線となり、本区内の方南一丁目、和泉一・二丁目、下高井戸一〜五丁目、上高井戸一丁目を通過(区内延長二・六六キロ)する道路である。

青梅街道

慶長一一年(一六○六)江戸城修築のため、青梅近在の成木(なりき)・小曾野木(おそのぎ)村両村より産出した石灰運搬路として、大久保石見守長安によって開設された道である。

内藤新宿で甲州街道より分かれ、柏木角筈、中野村から、本区内の高円寺、馬橋、阿佐ヶ谷、田端、天沼、上・下荻窪、上・下井草の各村を通過し、田無村を経て青梅村に達するものである。

江戸城完成後も石灰上納の道として利用された。

甲州街道の裏街道として、庶民の通行路としての用にも供されていた。

また、御嶽・秩父方面にも通じていたため、御嶽講(こう)・秩父観音などの順拝路としても利用されていたようである。

この街道の一里塚は、高円寺村と荻窪村の付近にあったとされているが地点は明らかではない。荻窪村付近とは、現在の上荻三丁目二四番あたりともいわれている。 |

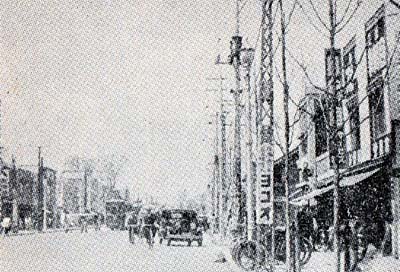

昭和11年の青梅街道(高円寺1丁目)

|

明治・大正期の周辺の農家の古老は、この道を大八車で新宿の市場へ農作物を運んだことを語り草としている。

現在は、青梅・所沢・飯能(はんのう)方面に通じる都道となっている。

本区内高円寺南一〜三丁目、和田三丁目、梅里一〜二丁目、阿佐谷南一・三丁目、成田東四〜五丁目、天沼二〜三丁目、荻窪三〜五丁目、上荻一〜四丁目、清水一丁目、桃井一〜四丁目、今川四丁目、上井草四丁目、善福寺一・三丁目を通過(区内延長六・八キロ)する道路である。

五日市街道

高円寺と馬橋村の境から分岐して、西方に向かい田端、大宮前新田、中高井戸、松庵新田の各村を貫通して吉祥寺村に出て、保谷新田、小金井新田などを経て五日市村に達する道で、通称「砂川道」(すなかわみち)「長新田道」(ながしんでんみち)などとも呼ばれていた。

沿道大宮前新田、三鷹村あたりは、江戸初期茅野(かやの)千町歩と呼ばれた幕府御用の茅場であった所を、寛文年間(一六六一−七三)隣接の関村名主八郎右衛門らが開発した新田村で、間口二〇間(約三六メートル)、奥行二五〇間(約四五三メートル)の短冊形に地割りして各農家に与えられ、名主・寺社は、間口が二倍とされていた。

この頃に、五日市街道も整備されたものと思われる。開発の地割りは、今日でも地図などを見ると知ることができる。

この新田開発の記念碑とも思われる石塔が、同所の慈宏寺内に建立されている。

同碑には、

延宝三年 井口杢(もく)右衛門

寛文十三年 井口八郎右衛門

当村開基慈宏寺大檀那(だいだんな)

元禄十六年 河原九郎兵衛

貞享四年柚木(ゆぎ)久兵衛 |

と刻されてある。 |

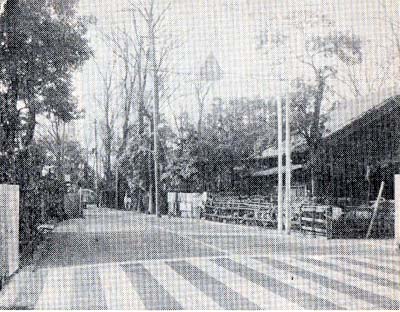

ケヤキ並木が残る五日市街道(成田西2丁目)

|

現在は、砂川・五日市方面に通じる都道とされている。

本区内梅里一〜二丁目、松ノ木三丁目、成田東一上二丁目、成田西一〜三丁目、高井戸東四丁目、宮前一〜五丁目、西荻南一〜二丁目、松庵二〜三丁目を通過(区内延長五・六二キロ)する道路である。

堀ノ内妙法寺道

この道は、中野村鍋屋横丁付近で青梅街道から分かれ、和田村妙法寺に至り、さらに和田村八幡社に達する道とされていた。

妙法寺は、「堀之内の厄除お祖師(そし)様」として近郷近在に知れわたっており、江戸庶民の参詣道としてにぎわった。

同寺門前は、その当時の名残りが見られる。

また、鍋屋横丁の入口には、神田方面の講中による明治一一年建立の道しるべ石がある。

この道は、現在区道となっている。本区内和田一〜三丁目、堀ノ内三丁日に至る道路(延長一・二キロ)である。

久我山街道(府中道)

この道は、中野村からでた妙法寺道をさらに西へ進み、下高井戸村から上高井戸村を経て久我山村に至り、それより牟礼村、上・下連雀(れんじゃく)村、府中に至った道で、府中道とも呼ばれた。

この道の創設は明らかではないが、武蔵国府に通ずる古道ではないかともいわれている。

現在は都道となり、区内大宮一〜二丁目、堀ノ内一丁目、浜田山三〜四丁目、高井戸東三〜四丁目、高井戸西二〜三丁目、久我山二〜五丁目を通過する道路(区内延長七・五五キロ)である。

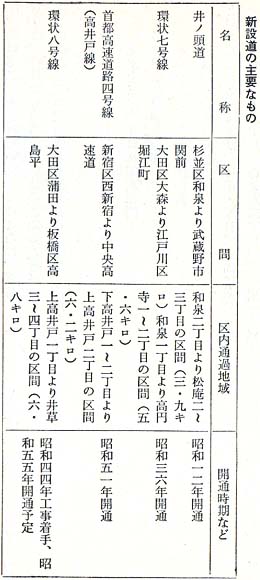

新設の道

区内には、甲州街道や青梅街道などの主道が通じていたが、明治・大正期頃のこれら主要道以外の道は、ほとんど曲折した狭隘な道であった。

ところが大正一二年九月の関東大震災を契機として、郊外発展の兆候が見られてきたため、区内では大正一四年に井荻土地区画整理組合、昭和六年和田堀町第一区画整理組合、昭和九年永福町第一区画整理組合などが設立され、各地域の道路の新設整備が行なわれている。

とくに、区西北部の井荻土地区画整理組合は、内田秀五郎氏の絶大な努力と、組合員の協力により、画期的な区画整理が行なわれ、今日においても都内における有数の道路整備のよい住宅地とされている。

その後、さらに都市計画などにより、道路新設・拡幅整備などが行なわれているが、昭和一二年には井ノ頭道路、戦後の昭和三六年には環状七号線、昭和五一年には首都高速道路四号線(高井戸線)が開通し、現在では環状八号線の工事が行なわれている。 |

|

4 杉並の生物 top

杉並周辺一帯は、江戸時代に徳川御三家(ごさんけ)の鷹場(たかば)とされ、狩猟が禁止されていたことなどの理由により、狸・狐・野兎・キジなどが多かったと伝えられている。

明治・大正ごろまでは、野兎や狸が捕えられたこと、田に鶴がおりたことなどがあったという話も残っている。

昭和になり、土地の住宅地化と共に野兎・狸・キジなどの姿は見られなくなったが、まだ、昭和初期の区内は川畑や山林が多く、自然の情緒は多く残されており、野ではヒバリ・ウグイス、杉の多い森などではフクロウなどの鳴き声が聞かれ、夕方にはコウモリがとんでくることなどもあった。

また、区内のどの川にもフナ・タナゴ・ナマズ・メダカなどの魚、イモリ・シジミなどもおり、夏には川端に螢がとびかう光が見られた。

道端今林の中には、スミレ・ヒトリシズカ・フタリシズカ・モジズリ・ノカンゾウ・ホタルブクロ・ホトトギス・オミナエシ・リンドウ・アザミ・ノギクなど四季の野草が見られた。

これらの生物も昭和三〇年頃からしだいに見られなくなり、最近まで善福寺および大宮八幡周辺・済美山などの緑の残された地城にわずかに見られた生物も消滅に近い状態になっている。 |

井ノ頭街道碑(和泉2丁目、近衛文麿書)

|

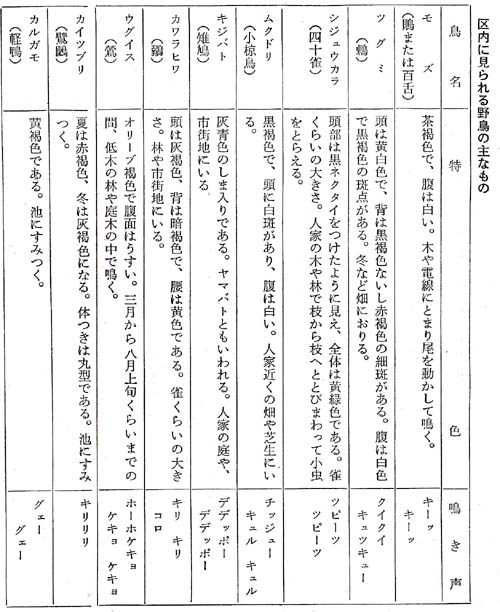

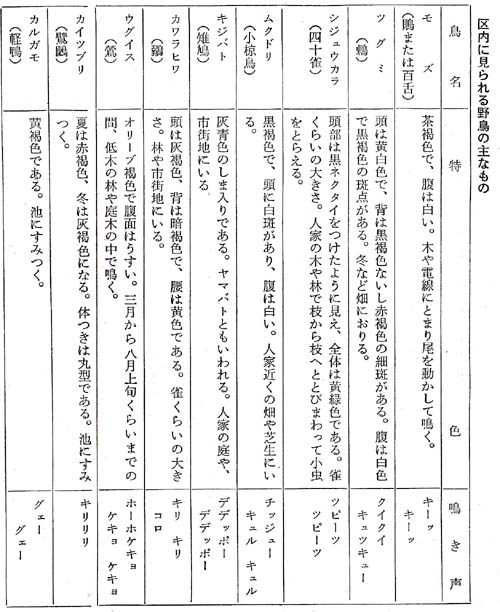

区内で見られる野鳥

区内至るところに見られるのは、スズメ・オナガ・キジバ卜である。秋になるとオナガはカキや果実をつついていたずらをする。

シジュウカラ・ムクドリなども庭木の間をとんでいる。春先には区内西部の木の多い邸の庭などではウグイスの鳴き声を耳にすることもできる。

カラスはケヤキやマツの大木の上にとまり、朝夕鳴きたてているのが見られる。

また、区内で唯一の自然池の状態が保たれている善福寺池には、隣りの武蔵野市の井ノ頭池から移ってきたものなのかカルガモ・カイツブリが見られることもある。

しかし、最近まで畑や芝生地の上空で鳴いていたヒバリの声もあまり聞かれなくなり、また、緑などに関係なく家の軒先などに巣を作ったツバメなどもほとんど見られない。 |

|

区内の特色ある生物

区内上井草三丁目に在住する生物学者多湖実輝(たこさねてる)氏は、区内の特色のある生物として、「トミョ」「ヨコワミドロ」「オギ」を「西郊文化」第一輯で紹介している。

「トミョ」は、トゲウオの一種とされ、巣を作るメダカくらいの大きさの魚である。

昭和の初期まで、善福寺川に生存していたことが確認されているが、アメリカザリガニか、あるいは他の理由によるものか、全滅し過去の魚になってしまっている。

「ヨコワミドロ」は小さな藻で、都内では珍しいものであり、世田谷区駒場の田圃で発見されたが、間もなく全滅している。 昭和初期に上井草の田圃で発見され、学会に報告された。

しかし、これも数年にして見られなくなってしまっている。

「オギ」はススキに似た植物で、一般にはススキと思われている。

オギはススキと違い、匐枝(ふくし)をのばし、茎は太くかたい心髄(しんずい)がある。 |

荻窪の地名のもと「オギ」生息地(西荻北1−19)

|

葉はススキよりも太く、花穂はススキよりも大きく密であり、銀ねずみ色でつやがある。

区内には「荻窪」の地名が残されているように、昔から善福寺川流域には、このオギ、が多く群生していたようである。

しかし、現在では西荻北一−一九番地先に住民の保護によってわずかに残されている状況となってしまっている。

なお、上井草二−三五在住の堀井進氏は、このオギの保護に尽力し、オギを材料に「エト動物」を作って配布をしていることは有名である。

大宮八幡社叢(しゃそう)の植物

大宮八幡宮を中心とした善福寺川流域約五〇万二〇〇〇平方メートルは、和田堀風致地区として指定された地域で、今なお武蔵野の面影が多く残されている。

この中には、都の天然記念物に指定されている「大宮八幡の社叢」がある。この社叢には、昔から珍種の植物が多く、江戸時代には薬草園として知られていた。

『武江産物志』(文政年間著)には「フクワウサウ・ヤハズアキアザミ・石竜胆(いしりんどう)・ヤブレガサ・カラスユリ・チゴユリ・ホウチヤクソウ・山芍薬・紫草・サジクサ・カタクリ・叡山ハグマ・ジュウニヒトエ・イカリソウ・サクラワサウ・ヤブコウジ・コシホガマ・大山ハコペ・ホクロ・ハンシャウズル・テイカカズラ・クロモジー・ヤシヤブシ・イダズケ・ハリギリ・王鈴花・クマノミズキ・ウワミズ桜」などの植物が記されている。

また、「杉並自然友の会」による調査では、ビフカシ・アラカシ・シロダモ・スダジイ・クスノキなどの常緑広葉樹、サクラ・ケヤキ・エゴノキ・コナラ・コブシなどの夏緑広葉樹、アカマツ・スギなどの針葉樹、ヤブツバキ・イヌツゲ・サカキ・ヒサカキ・ヤブニッケイ・ムラサキシキブ・ガマズミ・サワフクギ・ヤマツツジ・タラノキ・ゴンズイなどの低木、ヒメカンスケ・アズマネザサ・ヤブコウジ・テイカカツラ・ミツバアケビ・ハエドクソウ・ウド・ノダケなどの半陰地性の植物、コゴメウツギ・コウゾ・ウラハグサ・イタチシダ・ホトトギス・ゼンマイ・ミツバチグリ・ツルウメモドキ・サルトリイバラ・アマチャズル・シオテなどの植物が一〇年前まで都内では珍しく自然に近い状態で残されていたが、最近では、周辺の宅地開発、外来の植物の侵入などにより、高木などを残して、ほとんどが消失に近い状態にあると報告している。

済美山の植物

堀之内一丁目の善福寺川に沿った済美橋の横に済美山と呼ばれた雑木林があるが、この林は、区内に残された自然林としては大きなものである。

杉並自然友の会の調査では、クヌギ・コナラ・エゴノキ・ハンノキ・エノキ・ゴンズイ・ガマミズキ・タラノキ・コマユミ・ツリバナ・ニガキ・サワフタギなどの樹木、ハエドクソウ・フタリシズカ・ヒトリシズカ・アマドコロ・ヤマユリ・ナルコユリ・ミヤマナルコユリ・ホウチャクソウ・ヤマハギ・ヌスビトハギ・イカリソウ・キンラン・ヤブレガサ・ホタルブクロなどの山野草が最近まで残っていた、と報告されている。

top

****************************************

|