|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@������̕��݁i�O���@�㔼�j�@�����̎��R�@�����̐����@�������U���@�t�^

�@��ꕔ�@������̂�����i��́`�O�́j�@�@�@�@�����K�g�^���������q

�@�@�@�@��́@�@��̂̐������

top

�@�@�@�@�@�@1�@�����̎n��

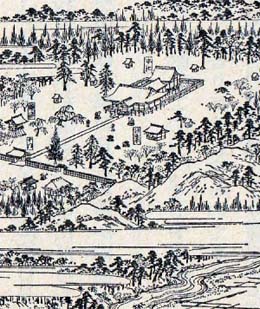

�@�r���̉���ɗ��ƁA���̕��ɗ������ԃr���̌Q��ʂ��āA�����A��𒆐S�Ɋ֓��R�n�̎R�X���]�߂�B

�@����������̂́A�r�����Ƃ��Ȃ���n�ɂ�������Ƒ���u���Ĉ�]�痢�̗Y��ȎR�X�����邱�Ƃ��ł������Ƃ��낤�B

�@���������E���n�i�˂�܁j��Ƃ����悤�ȋ��͂Ȃ������킯�ł���B

�@�͂邩�Ɍ�����R�X�̊Ԃɂ́A�X��т�쌴���ʂĂ��Ȃ������A���������ɐ��炩�ȐN���o�āA���X��e�̂悤�ȏ����ȓ����⏬���������A�킪���̏t��搉̂��Ă������낤�B

�@�����Ėk���ɂ́A�C�ɕ����ԌǓ��̂悤�Ȓ}�g�R�̗Y�p���A����ɂ͑����̋u�˂��Â��ɉ������A���ɂ̂ǂ��ȕ��i�������ɂ������Ȃ��B

�@�킪�����́A�����i�����ԁj�A��̈�ł���_��R����F�i�����ڂ��j��ȂǕW����Z�Z�Z���[�g�����̎R�X�_�ɁA���₩�ɓ���X���Ȃ�����ɍL�����n�̓����Ɉʒu����̂ł���B

�@����́A��́A�Õx�m�┠���̉ΎR�����ɂ���ĕ����o���ꂽ�ΎR�D���A�ΐ����ɂ��^�ꂽ��A���̎R�X���痬��o�鑽�����r�������i����܁j��ɂ���ė�����Ă����ΎR�D���A�����Ԃݏd�˂��Ăł��������̐~�t�߂�蓌����ɑ傫����܁��L�����[�g�����L����^�ϑ�n�ŁA�������n�ƌĂ�Ă���B

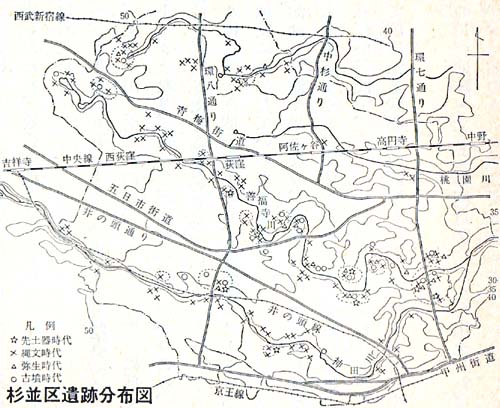

�@���̑�n�͗��N����n�Ƃ����A�n���w�I�ɂ́A�����샍�[���w����ї��샍�[���w�ƌĂсA�����Ċ֓����[���ƌĂ�Ă���B

�@���̕������n�́A�~�i�����߁j�Ŗ�ꔪ�Z���[�g���A����Ŗ܃��[�g���A�g�ˎ��i�������傤���j�Ŗ�܁Z���[�g������Z�Z���[�g���A�V�h�Ŗ�l�����[�g���A���[�̎R�m��ł͖��Z���[�g���Ǝ��X�ɒႭ�Ȃ�A�����ł́A�W���܁Z���[�g������O�܃��[�g���ƂȂ�A�傫�ȎO�{�̒�n�����荞�݁A�_�c��E�P������E�䑐�i�������j��������̎O�͐삪�����n�`�I�ȉ��n�������Ă���B

�@���Ȃ킿�A���̕������n�̒n�������[�g���ɂ́A��ʒn����������A�W���l�܃��[�g������܁Z���[�g���̌E�n��R����N�����ƂȂ��Ēn�\�ɗ��o���Ă���̂ł���B

�@���̗N��������̓��i���̂�����j�r�E�P�����i����Ղ����j�r�E�������i�݂傤���傤���j�r�Ȃǂ̒r���ƂȂ�A�O�q�̋���O�͐�̌����ƂȂ��Ă���B���̉͐�͍����̉͐���C�≺�����H���Ō���ƁA�n���܃��[�g�����炢�̂Ƃ���ɑ�⍪���̂���Ƃ��납��A���Ƃ͂��Ȃ�[���J�ԂŁA�����ɐ��炩�Ȑ��̗��ꂪ���������Ƃ��z�������B

�@���̂悤�Ȑ����������߂čL�����镐����̌��삩��l�X���W�܂��āA�����̑��Ղ��c�����̂͂������낤���B

�@�_�c�여��̍�����i�������ǁj����Ղ�P�����여��̐���ՁE��{�a�c�x��ՂȂǂ���o�y�����╨���琄�肷��ƁA�Â��́A�������܁Z�Z�Z�N�O�̐l�X�̐�����m�邱�Ƃ��ł���B

�@�������y��̂Ȃ����Ί�l�����́A�Ί��B��̓���ɂ��āA�߂��̐X��тœ��������A�ቺ�̐�ŋ��Ȃǂ��Ƃ�A���邢�͖̎����̏W���āA�Q�������̂��ł����ƍl������B

|

��{�����{����

�@�@�@�@2�@㊕����� top

�@�₪�Đl�X�́A�����p��̈�Ƃ��āA���g���ċ߂��̊R����̔S�y�œy������邱�Ƃ��o����B |

|

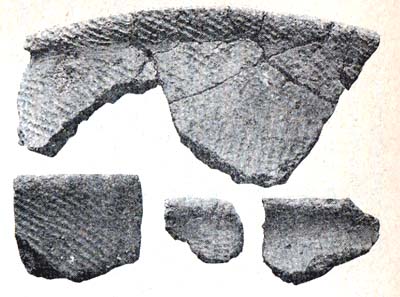

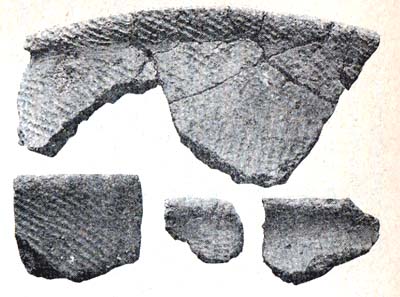

�@���Ȃ킿�y�핶���i�ꕶ�����j�̎n�܂�ł���B��{�a�c�x��Ղł́A���`���a���i���イ�����ځj�̔��@�����ɔ����āg�����N�����y��h�Ƃ������{�̓y��ҔN��ŌÂƂ�����y��Ђ��A�������n�w�w���̒�����o�y���Ă���B

�@�����ď�䑐�l���ڂł́A���a��Z�N�ɓ��ʂ������̎Ζʂ����@���̖���쎁�ɂ���āA�����ł����Ƃ��Â��Ƃ���ꂽ�����̓y�킪�o�y���A�g�䑐���h�Ɩ�������Ċw�E�̒��ڂ���Ƃ���ƂȂ�A���ɂ��̌`�������c���Ă���B

�@���̂ق�����i���Ȃ肾���j�E�ē��i�Ȃ��܁j�E���R�i�����܁j�E����i�����܂�j�E�c���i���Ɓj�ȂǑ����e�`�����M����y��̏o�y���F�߂����Ղ̑��݂��m���Ă��邪�A����O�͐�̂����őP������ɂ́A�����Ƃ��Â��y�핶���̑��Ղ𑽂��F�߂邱�Ƃ��ł���B

�@����́A���̐삪��������ł͈�Ԏ֍s���傫���A����n�̑������Ƃ��������Ă���Ƃ����悤�B

�䑐��Ղ��o�y�����u�䑐���y��v |

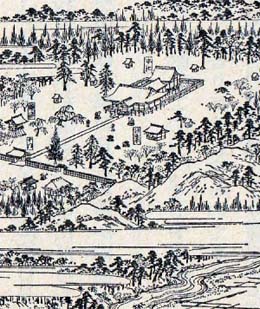

���@���̏��̖؈�Ձi���a51�N5���j |

�@�����̓y��ɂ́A��̐�������̂������A�����̕��l���P���ȓ�ڂ�L�k���g������r�I�����e���̂��̂������B

�@�����̏Z���Ղ́A�S���I�ɏ��Ȃ��Ƃ����Ă��邪�A����ł͂܂��m���Ă��Ȃ��B

�@�O���ɓ���ƁA�y��̊�`�ɂ��傫�ȕω��������A���̕��l���|�ǂ����낢��g���������肵�āA��╡�G�ȕ��l��A�������i��������ԁj�ɂ��������������肷��悤�ɂȂ�B

�@�����ĂȂɂ��y��̔S�y���ɁA�A���@�ۂ��������@�ۓy�������悤�ɂȂ�B

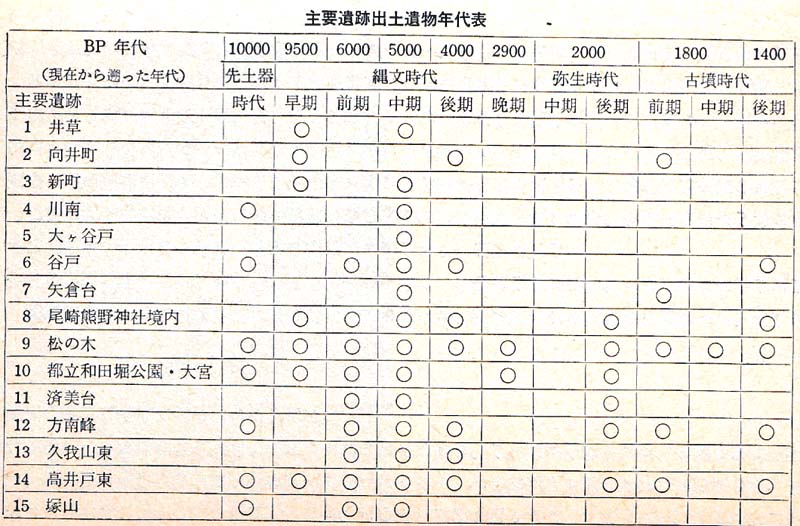

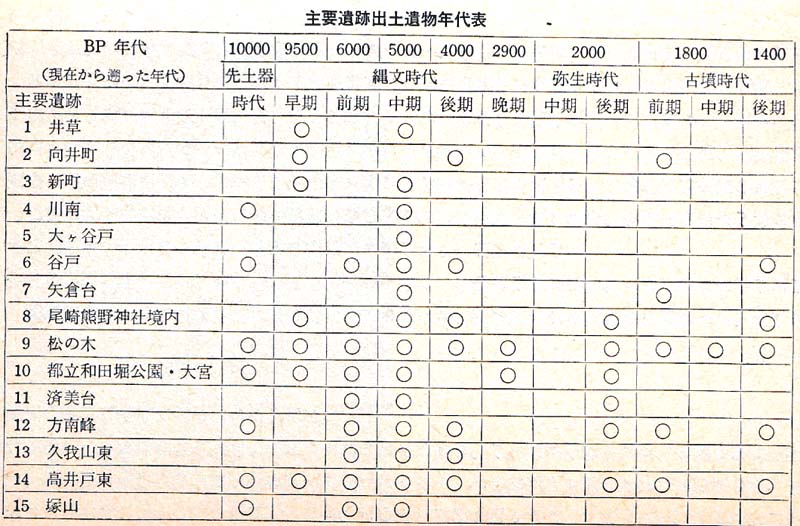

�@���̓ꕶ�O���̎���́A�֓��n���ɂ����Ă����Ƃ��C�i���i�����ŁA�Q�n������������܂ŊL�˂̑��݂��m���߂邱�Ƃ��ł��邪�A��������ł́A�ꕶ�e����ʂ��ĊL�˂̑��݂͌��݁A�F�߂��Ȃ��B

�@���̍��̓y��͕��ꂪ�����A���c���̔���F��_�Ј�Ղł́A�����i���낢���j���㔼�̈╨���o�y���A�F�������`�̏Z���Ղ�P������̖k�ʐ���n��Ɋm�F���邱�Ƃ��ł����B

�@����͐����ɂ��l�X����Z���Đ������������サ�Ă��������Ƃ��������̂ł���B

�@�����ɓ���ƁA����Ɋ�`�E���l�̕ω��ɕx�݁A�@�\�I�ȓy�킪�����Ă���̂ł���B

�@�ܗ̃����i����傤�����j�E�������i�������́j�E���ʑ��i�����܂����j�E����E���\���i������j�d���Ȃǂł���B

�@����͂������Ĉ�C�ɒ����̕����ֈڂ����̂ł͂Ȃ��A�ܗ̃���̂悤�ɁA�O���̗l�������̓y��ʂɎc���Ȃ��璷���N���������āA���X�Ɠ�����������╶�l�ɍ��ȕω��������Ă���B

�@�����ď���E���ʑ䎮�̎����ɂ����Ƃ��D���Ȃ��������Ƃ��ė͋����|�p�I�Ȋ�`�ƕ��l�Ƒ������݂��A�ꕶ�����̍ō����ɂȂ�̂ł���B

�@����́A��̏W�ŕ�炵�𗧂ĂĂ��������̐l�X�ɂƂ��āA���������̐������x���Ă������̕ω��ւ̋��|�ɑ���F�肩�A���R�̃J�w�̂�������Ɏ����\���ł���Ƃ����v���Ȃ��B

�@���̍��A�_�c�여��ł͉�����˒ˎR�ɁA�P�����여��ł͑僖�J���i���Ɓj�E�J�ˁE���̖E�����Ȃǂɑ�\�I��W�����ł��A�����̐l�����������ŕ�炵�Ă������Ƃ��킩��B

�@�����̂ق��ɂ������̈�Ղ��e�͐여��ɔF�߂���B

�@�����R�x�◘���여��Ȃǂ̉��u�n�ł���R�ƊC�̕����ɉe�����ꂽ�������A�������̉��\���d���Ȍ�̊e�����ɂ͂��̕��l�I�E�����I�މ��̂����������������ŁA�P���ł͂��邪���������p�I�Ȃ��̂ւƕω����Ă䂭�X�����݂���B

�@����璆���̓y����o�y����Z���Ղ͉~�`�v�����������A�������̉Ƃ��ۂ��Q���Ȃ��Ă���B

�@�������W���ƌĂ�ł���B���̂��Ƃ���l�X�͏W�c�ŕ�炵�A�W���̒��S�͍L��ł������悤�ł���B

�@�l�X�͂��̍L��𒆐S�ɋ�y�����ɂ��A�Ղ���Â��A�����s�������̂ł͂Ȃ��낤���Ƒz���ł���̂ł���B

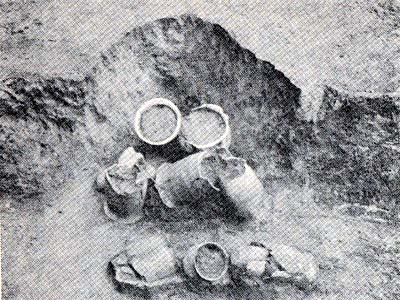

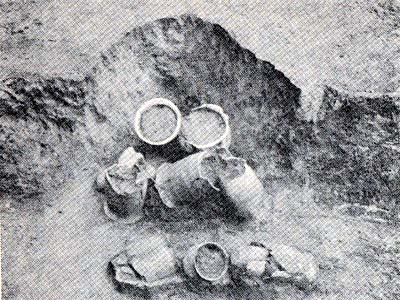

�_�j���̂���y��i���̖؈�Տo�y�j |

�ˎR��Տo�y�̓y�� |

�@����ɂȂ�ƁA�����p���ӂ̊L�˂́A���̐��������Ƃ������Ȃ�A�S���̓̈�ɓ���Ƃ�����B�L�˂̒�����͊L�v�ɂƂǂ܂炸�A�召�̊C���̍��������݂���悤�ɂȂ�B

�@����́A�l�X����̏W�̐������狙���̐����ւƈڂ��Ă��������Ƃ��ؖ�������̂ł��낤�B

�@����A�����ł͌���̓y��o����Z���Ղ�╨�͏��Ȃ��Ȃ�B

�@�킸���ɑP�����여��̌����@�i�����݂傤����j��ՂƖ������여��̌��䒬�i�ނ����܂��j��Ղ���Z���Ղ�F�߂邱�Ƃ��ł��A�y��o����B

�@�o�y�y��ɂ��Ă͊e����Ƃ������������邪�A�����ɔ�ׂĔ�r�ɂȂ�Ȃ��قǏ��Ȃ��B

�@����͊C�ݐ��̂Ȃ���������A�l�X����炵�₷���n���ֈړ������Ƃ��l������B

�@�ӊ��Ɏ����ẮA���̖ؑ�n�Ƒ�{�a�c�x��n�ɐ��̓y��Ђ��m�F����݂̂ł܂����ɏo�y������Ȃ��B

�@�������A���̍����k�̋T�����ł��k���Ő��I�ȁA���炵���y��ɑ�\�����T����㊕����������s���Ċ֓��n���ɂ����̉e����^���A�֓��n���̔ӊ��y��ɂ��̉e���Ƃǂ߂Ă���B

�@���̍��k��B�ł́A�A�W�A�嗤�̔_�k�����̉e�����悭�ēꕶ�ӊ�������_�k�����Ɉڍs���A�����핶�����āA������퐶�������m������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@3�@�퐶���� top

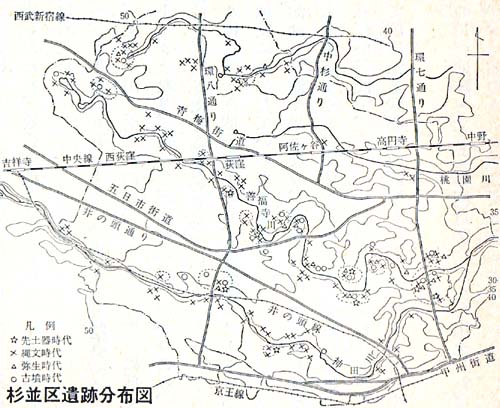

�@�킪���̖퐶�����́A���{���t�����Ƃ����Ă��邪�A�֓��ɂ��̕����������Ă���͖̂퐶���㒆���O���Ƃ�����B�@������ɂ����ẮA�퐶��������Ɏ����āA�悤�₭�����ɐ����퐶�l�����̕�炵�̐Ղ����邱�Ƃ��ł���B

�@��������ɂ��ẮA��Ɨ���Ꮌ�n�т̕����L���A���ꂪ��r�I�L���ȑP�����여��ɂ݂��A���̖E�ϔ����i�����т����j�E������Ղɂ�����B

�@�����e��n��ɂ���Z���ՌQ���{�a�c�x�̕��`���a��ƁA��������o�y�����y��E�����i�܂����܁j�E�K���X�ʂȂǂ�������ؖ����Ă����B

�@�l�X�͓c���k��������A�@�i�͂��j��D��A���������킽��������炵�����Ƃ��낤�B

�@��ʓI�ɂ́A�퐶����͔_�k�ɂ���Ē~�ς��\�ɂȂ����B

�@���Ƃɂ��A�K�R�I�ɊK���Љ�ֈڍs���Ă䂭�Ƃ�����B

�@�m���ɁA�W�c�I��Ƃ�K�v�Ƃ��鐅�c�k��Ƃ��������̖{���ɂ���āA�����҂Ɣ퓝���҂����܂ꂽ�Ƃ݂���B

�@�����ł͂ǂ��������낤���B�W���̑��݂���A�����ɂ����鐅�c�n�т����̖|�ϔ���|�������n���ӂƍl�����ꍇ�A���̉͐�~�̖ʐς́A��ʌ��ȂǑ��̕��ʂ̂���Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��قNj������ƂɋC�Â��̂ł���B

�@��{�a�c�x�̕��`���a��́A���ʁE�K���X�ʁE�y��Ȃǂ��i�Ƃ��Ė��������B

�@���̕�̎�́A��͂�A���̕ӂŌ������ւ����l�ɂ������Ȃ����낤�B�������A�O�q�̂悤�ȍk��ʐς𑼒n��Ɣ�r���Ă݂�ƁA�ǂ̒��x�̎x�z�͂�L���Ă����̂��A�܂��P�Ƃł��̗���S�̂̎x�z���ێ��������̂ł��낤���A��������s�ڂł���A����̍l�Êw�I�����̔��W�Ɋ��҂����Ƃ���ł���B

|

�@�@�@�@�@�@4�@������ top

�@�K���Љ�����݂������퐶������O���I�������Õ�����ƂȂ�B

�@�����ł͍��܂ŁA�m���ȌÕ��̑��݂͒m���Ă��Ȃ��B

�@�������A�l�X�̕�炵�̒��ɂ��������A�����Ė��X�Ƒ����Ă��鐶���p��Ƃ��Ă̓y��́A�����̏Z���ՂƂ����܂��ďo�y���Ă���B

�@�Õ����ォ������y���y�t���i�͂����j�Ƃ����i�㔼�ɂ͐{�b��i�������j�������j�A�y�t�����Ƃ������鏊���ł���B�퐶�����̌�����炪�ǂ̂悤�ɌÕ������Ɉڂ������́A��ʓI�ɂ͓y��̊�ʂɕ��l������Ȃ��Ȃ邱�Ƃŋ������邱�Ƃ��ł���B�@�퐶���y��̕��l�������A���p�I�E�����I�E���ʐ��Y�I�ȓy�t��́A���̎Љ�I�w�i���̂����Ɍ�肩���Ă����B

�@�Õ�����ł��A�퐶����̂悤�ɔ_�k�ɓK�����͐�ɖʂ����n�l���l�X�̕�炵�ɍœK�������悤�ŁA�P�����여��̐��c����q��E���̖E�ϔ���E�������n�Ɛ_�c�여��̍���˓��ȂǑ�\�I�W���́A���������n��Ɍ��邱�Ƃ��ł���B |

����˓���Ղ̓y�t��o�y��

|

�@�l�X�͍��ނ������ĐH�ׂ邽�߂ɁA���̃Z�C���̂悤�ȁg�R�V�L�h�Ȃǂ�����ĐH�������s�Ȃ�ꂽ�̂ł��낤�B

�@�y�t��́A�ꕶ���y��₠���̖퐶���y��̂悤�Ɏ��R�ȏ�M�I�ȉe���c���ĂȂ��B

�@�O�q�̂悤�ȎЉ�I�w�i����A���I�Ō��̂Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B���ꂪ�y�t��̓��F����n��敪�����Ă�̂��ނ����������Ă���B�@�����ŏZ���Ղ���o�y����y��́A�S���i���ɂ����j���Ƃ�����Õ��������������ɂ����Ă̂��̂ŁA���̎���ɂ������̉ƁX�̂��܂ǂ��牌��������̂ł��낤�B

�@�������A������Õ������́A�����ɂ��̔��B������߂Ďア���Ƃ��m���A�����ł́A�����삨��э�ʒn���Ɍ����ł���B�@�����ɑ�͐삪���Ȃ��A�Õ������ƂȂޑ卋�����������Ȃ��������ƂɋN��������̂ł��낤���B

�@�Ȃ��Õ������̉����́A�����I�O�����Ƃ������Ă���B

�@�@�@�@�@�@��́@�Ñ�̐��� top

�@�@�@�@�@�@1�@�����̍��{�Ɛ���

�@�Z���I���߂ɑP������̙t�ό��ɉ�������q��E���̖E�x�m���E�ϔ��E�����A�܂��_�c��̍���˓��Ȃǐ����̒n��ł͑�n�̂��ꂼ��R��ɁA�u�ނ�v�̎ɗ������A���c���c�ޏW�����������i�����Č����Ă��邱��ɂȂ�ƁA�E���i���Ȃ��j���ʂɒ��S����������a�i��܂Ɓj���Ƃ̐��͂����̓����̊e�n�ɂ����荞��ł���悤�ɂȂ����B

�@�����I�̑剻���V�i�Z�l�ܔN�j���o�āA�ޗǎ���ɂȂ�ƁA���̓����̈�т́A���m�ɑ�a���Ƃ̗��ߑ̐��ɂ��s�����ɑg�݂��܂ꂽ�B

�@�������ƍ������ł��A�������m�肳��āA���{���u����A��C�̍����i���ɂ݂̂�����j�̑���ɍ��i�������ŔC������A�n�����Ƃ��Ĕh������Ă���悤�ɂȂ����B

�@���Ƃ̍����n�̎҂́A�S�i�ȂǂɔC������A���i�̂��Ƃō��{�̖�l�ɂȂ�A���̂܂ܗ��܂����B

�@�������̍��{�́A���łɓԑq�i�݂₯�A��a����̒����́j�Ƃ��Ďx�z���ɂ����������S���̕{���ɒu���ꂽ�B

�@���������Z�L�����[�g���]�̂Ƃ���ł���B

�@�{���ɂ͂₪�ĕ������ꍑ�����߂鍑���������A���i������J�镐�����̑y���i��������j�卑���i�������ɂ��܁j�_�Ђ���J���A�V�ݗ��̕����Ɛ�i�����̓`�B�̒��S�Ƃ��āA���{�����L�����ɁA��s�ޗǂ̓��厛�̕��g���镐���������E�������A�������e�n���玑�ނ��悹�A���͂��W�߂Ċ��������B

�@�������{�̏��݂ɂ��ẮA�卑���_�Ђ̕~�n������ŋ߁A�w���������э��i�����j�����̂����������Ƌ��ɁA�����̌����Q�̑b�����@����Ă����i�{���s����ψ���E����Ւ�����w�������{�̒���1

�x�j�B

�@�������Ղ��甭�@�̕������̒��ɂ��A�u�ʁv�u���v�ȂnjS���������Ƃ݂��镶���������̂��o�y���Ă��邩��A�������サ���L�͎҂Əo�{�Љc�ɂ���o���ꂽ�Z���̎p������������B |

�卑���_�Е~�n���ɂ��镐�������̒��S��������\

�i���a51�N�x�����j

|

�@�@�@�@�@�@2�@�����̌Ñ�l top

�@�㐢�I�O�����i�����O���j�̏��L�ڂ��Ă���w�a�����ڏ��x�ɂ��A�����S�͈�Z������Ȃ��Ă��邪�A���̒��́u�C�c�i���܂��j���v�ɁA�����̐����悪�قڕ�܂���Ă����̂ł͂Ȃ����i�w����{�n���u���x�j�Ƃ����Ă���B

�@���̋����̈▼�����a�c���ł���Ƃ����i�w������j�x��l��Łj�B

�@���Ȃ킿�A�A�}�_���烏�_�ɓ]�a�i�Ăj�����Ƃ�����ł���B

�@�a�c���͊��q�Ó����������т��A��{��������������ȂǁA�j�I�w�i�ɕx�ނ����ł͂Ȃ��A�����̂ڂ��Ă͌��n����A�y�t���W���̂����Ƃ����W����n��ł��邩��A�u�����炭���n���̏W���͂��̂܂܌Ñ�Ɍp������A�C�c���̊�b���Ȃ����Ƃ��ׂ��ł��낤�v�i�w������j�x�Ñ�E���֗Y���j�Ƃ����Ă���B

�@���̐����J���̐��n��̊C�c�������a����������Ƃ���A��̍l�Êw�̎������ɂ݂�悤�ɁA�P������̒����i�����@�i�Ȃ�ނˁj��������j�ȓ��́A���R�W���Z���Ղ����W���Ă��邱�̑�n�Q�́A�����̌Ñ�l�̌����n�Ƃ������悤�B

�@�l���I�ȍ~�A�Õ�����̏W���Ƃ��āA�ꎞ���ɖ�q�䂪�܁Z�˂���A���̖ؑ䂪�O�Z�ˁA�ϔ��䂪�O�Z�˂���A�������n�œ�Z�Z�ˋ߂��ː����z�肳��Ă����i�w������j�x214�Łj�B

�@�W�������i�߂��j��A�܂��͋���ča���@���Ă���ꍇ�i��q��E�ˎR�|�_���|�j�������āA�l�X�͈��悲�Ƃɂ܂Ƃ܂��������W�c�ł��������Ƃ������Ă���B�@�ꎞ�A��{��n�̕��`���a����J����悤�ȏ��̎傪�x�z���Ă������������������A�Õ�����ɓ����Ă���́A�{��ɂ͍��ˌÕ������悤�ȍ����K�w�̎��Z�`�Ղ͂Ȃ��A���̒n��́A����Γ����̒����ȉ��̏����̏W���n�ł������B

�@���@����݂��ʏ����̏Z���́A���F�y�Ƃ��̉��̃��[���w���@�肱���n�����̖퐶���ȗ��`���̊����G���Z���ł���B�@���Ɋ����ނ�~���A�����̂��܂ǂŐ����������B���ς͌܁E�Z���[�g���̈���i�����悻�O�Z�����m�[�g���j�A���`�ŁA���`��l�Ƒ��K�͂ł��낤�B

�@�����Ƃ��A��͈�ӈ�Z���[�g�����珬�͓�E�l���[�g���܂ō�������A�a�ɋ��ꂽ�ː����A��悲�Ƃɑ������݂��邩��A�W���̒��ɂ����̂�����g���K�w�̏㉺������A�u�}�i���܂ǁj�ɂ͉C�i���Ԃ�j�ӂ����Ă��A���i�������j�ɂ͒w偂̑��~���āA�ѐ��������Y��v�i�w���t�W�x���܁A�R�㉯�ǁE�n���ⓚ�́j��قNjQ���Ă���l�X�̐Q�����i�Z���j�ɂ��ČĂԁu�^�i⚁j��闢���v�̂��鐶�������������悤�B

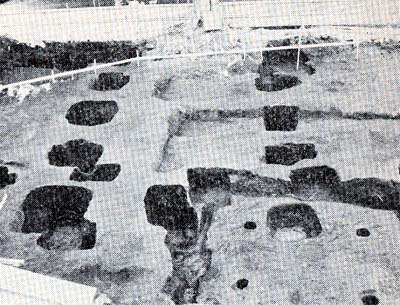

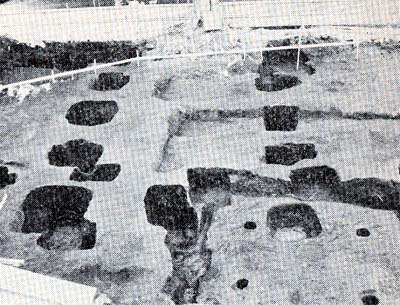

�P������Ƒ�n�i���@3���ځj

�@�Z�����猩���낷�R���̉͐�~���A�Z���̐���k��̏�ł������B |

����c�̊��i��j�\�\�_�c��E�P�����여��ɂ�

�����ȗN���r��������Ƃ���ɂ������i�����捂��˓�1�|16) |

�@�����͂��łɃ��~�����i������j�̂���퐶���̓y�킪�o�Ă��邩��A���̊J�n�́A��a���{�ɐڐG�����������O����ł��낤�B

�@�k��̂ق��ɁA�j�͐�ŖԂ��g���������s�Ȃ��A�͐�𗣂��܂���������̑�����n�̉��֏o�����ċ|����Ȃ��g���Ď��̊l���������A�����B

�@�������́A�k�n���炠�����ẮA�����ނ����z��D�����B

�@�H���̎�H�͕āE���E�B�ނ��������B�H�����J�Ɏg���Y���i���イ���j�͓y�t��ł���B

�@���オ�~��ɂ�A�{�b�킪��������B

�@�{���s���̍ŋ߂̔��@�ɂ����Ă��A�������łɖ�l��㗬�̍����́A�����i�͂ɂ�j�Ɍ���悤�Ȋ����̖ؑ������̌����ɏZ��ł������A���̖T�ɂ́A��ʂ̏����̂��̂Ƃ݂���G���Z���Q�����o����Ă���B

�@�����ł����l�ɏ��������ɂ��ẮA�������㒆������܂ł͂��܂�ω��Ȃ��������Ƃ����肳��Ă���B

�@�����P�����여��̏Z���Ղɂ́A���o�╨�i�y��j���܂������������Ԃ������āA���Ƃ��A�ꕶ�ӊ��Ɩ퐶�O���̈╨�������܂ŏo�y���Ȃ����ƂȂǂ���݂āA�ЂƂ��ѐ삪�×�����A���ɂ��čk�n����ł���댯���������̉͐여���i��������Z������j�ł́A�т��Z���̈ړ��E�������J�Ԃ��ꂽ���Ƃ����肳��Ă���B

�@�����������傫�Ȑ��͂́A���̐����𗣂ꂽ�n���𒆐S�ɖu�����Ă����B

�@����ł����Ƃ��ÎЂƂ���Ă���a�R�̑�{�����{�̎Г`�ɂ��A���̑�{�����{�́A���@���`�����B�����̓r���A���̒n�Ŋ�i�������j�ɑ����A�_�����ӂ��ĎГa��n���������̂ł���Ƃ����B

�@����ɗ��`�̎q�`�Ƃ́A��O�N�̖��̂��蓯�{�ɎQ�q���A�������폟�̋A�r�A�Гa���C�����A�T�ɕʓ���厛��n�������Ɠ`���Ă���B

�@��{�����{�̑n���͕s�ڂł͂��邪�A���̕��������i��ꐢ�I���j���܂őn���������̂ڂ邱�Ƃ��ł���Ƃ���A���̐����̐�i�n��ł́A���̍��ɂ͏Z�����قڈ��肵����Z���ɓ����Ă����ƍl�����悤�B

�@�@�@3�@�撕�i���܂ʂ܁j�̉w

top

�@�֓��ɂ́A���̕����瓌�C���Ɠ��R���̓�{�̊����������Ă������A�������͓ޗǎ��㍠�܂œ��R���ɂ���Ē����ƘA�����Ƃ鍑�ɒ�߂��Ă����B�֓��̖k�����̎R�[�n��ɂ́A�����炭�͌��n�̂��납��A�O�X�����z���M�Z���������i���������A�Q�n�j�E�����i�������A�Ȗj����ʂ�A���B���ʂ����������J���Ă����B

�@���łɐ�����̋��Ί펞��̔��@�i�̒��ɁA�֓��ɂ͎Y�o���Ȃ����s���i�M�Z���ʂ̓��Y�j�̐��V�i���������j�Ȃǂ��o�y���Ă���悤�ɁA�×��A�k���̓��H��ʂ��ĐV���������ɐڐG���Ă�������A��a���{�ɂ������p���ꂽ���̂ł��낤�B

�@���R���͕����{����쉺���āA���͍Ăя��E����E�헤�i�Ђ����j���ւƖk�サ������A�������{���牺�����{�i�s��s���{��j�ƘA�����邽�߂ɁA�{������A�ʂɏ撕�E�L���i�]�ˏ�t�߁j�̓�w���o�ĉ������֏o�銯�����������B

�@���̓�w�́A�������̊��H�ɏ��߂Ă݂���w�ƂŁA���ƂɁA��Z���I���߂́w���쎮�x�̉w�H�ł͏�����撕�w�́A�����̌Ñ�j�ƊW���[���B |

|

�@���̕������̂����ɒu���ꂽ��̉w�̂����A�u�撕�v�w�̏��݂ɂ��Č×�����������A���̌�����݂Ă��Ȃ��B

�@���̖��̂�����ƂȂ����̂́A�_��i�_��N�i���Z���j�O���A���C�����@�g�̋I�L���i���̂Ђ�ȁj�̏�t���ł����i�w�����{�I�x������j�B

�@��t���ɂ́A�u���̓�w�ɂ͓��R���Ɠ��C���̗��H�����邽�߁A�������p�ɂł��邩��A�w�ɏ���̔n�͈�Z���ɂ��Ă������������v�Ƃ��A�]���́u���H�̉w�v�������u���H�̉w�v�����Ɋi�グ����悤�\�����A���ɂȂ����B

�@���̏撕�ɂ��āA��{�s�̓V�����ƁA�u�m���k�}�v�i���n�̓m���k�}���a�Ƃ����j�Ɠǂ�ŁA���n�掵�˒n��t�߂Ƃ���������邪�A�u�撕�v���A�}�k�}�Ɠǂ݁A�n�`�ォ��A��������V���t�߂Ƃ��ꂽ�g�c���ގ��̐��i�w����{�n�����T�x�j����������{���Y���̐����L�͂Ƃ���Ă���B

�@��w�̂��������R�E���C���̂����A��҂͐}�̂悤�ɁA�����I�����ɂ͑��͍��{����k�サ�A�����{�����o�ĉ����E�헤�����������C���ŁA�����͏d�����Ă����B

�@�L���w���琼���̍��{�ƌ��Ԑ���ɁA�K��̎O�Z���i���ܗ��j�Ɉ�w�Ƃ�u���Ƃ���A������V�����K���ł���B

�@�Ԃ��Ȃ����̉w���w���쎮�x�ɏ����Ă���̂́A���C���̘H�������߂��A���͍�����앐�����o�ĉ������֘A�Ȃ�A�������|�������{�Ԃ̘A���ɕK�v���Ȃ��Ȃ��Ĕp�~���ꂽ���̂ł���Əq�ׂ��Ă����i�u���x�����v�掵�S�j�B

�@������������O���ڎO�|���i�n�����������n���̗N���r�ɗR������j�ɂ��閭������̌���A�������r�́A�Â��͗N�������A�t�߂͏���n�ł������B

�@�r�̖k�ɁA�������u�_�ˁv�i�����Ɓj�A�_�ˍ�̒n��������A��ɂ́u�B�|�v�i�������j�̏����A���̓����̑�n���u�V���v�\�\�]�ˎ���ɂ͈ꑺ�̒n���\�\������B

36�i�j

�@�u�_�ˁv�́u�S�Ɓv�̃R�z�g���]�a���A�e�n�ɂ悭�݂邲�Ƃ��u�_�ˁv�Ɍ㐢�������ꂽ���̂ł��邩��A���̒n�ɂ́A�Ñ�̌S�i�̏��ǂ�������i�S�ƁB�����ł͒P�Ȃ鎖�������x��������Ȃ����j�̂��������Ƃ������A�u�B�|�v�͂����܂ł��Ȃ����l��n�́u���v����芷���A�抷���p�̂����u���X�A����ɂ͂������܂߉w�n�̌p��������w�ɂ��w���n���Ƃ��đS���ɗႪ�����B

�@�撕�i���܂ʂ܁j�w�́u���v�́u���v���Ӗ����A���n�̈ӂł��邩��A���̖������r�̋ߕӂ͐����́u�����v�i�������j�̎����n�ł���䑐�A���i�����j�̐�����E�n�̉��E�����邩��A���̈�т͂��̖��̂ɂӂ��킵�����F�߂��悤�B

�@�����u�撕�v�̈▼�Ƃ��l������u�V���v�̒n���́A�������r�̓��쑤�̑�n�ł��邪�A�������J���i�Ȃ���Ɓj�ɂ͐��_�����ٓV�Ђ������āA�����i���傤�����j�Ƃ̊֘A���������W���̂��������Ƃ������Ă���B |

�E�����a12�N�H�̖���������

�������݂̖���������

|

�@�ȏ�̂悤�ɁA���̈ʒu�Ɖw���̎����n���I�����ɂ��A���{����L���w���������H�ɂ������u�撕�v�̉w�Ƃ́A���̓V���t�߂ɐ݂���ꂽ�ƍl���Ă��悢�悤���B

�@�撕�w���獑�{��������̓I�ȓ��͖��炩�łȂ����A����Ɋւ��āA

�@�i1�j����̐��ׂ�̕�����s���̌ÎД����_���i�g�ˎ������\�\�ܓ��s�X���ɖʂ��\�\�j�ł́A�߂���ʂ��Ă����Ó��Ղ̓`���ƁA�{�a������n�葾���i�ޗǁ`����������B���k�n���ɓ��L�̐��i�j���o�y���Ă��邱�Ƃ���A�����|�i���R���j�����{���|�g�ˎ��̊֘A�𒍖ڂ��āA�撕�w����̌Ó��́A�g�ˎ����o�č��{�֒ʂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ă����i�w������s�j�x����Łj���ƁA

�@�i2�j�����u�B�|�v�̒n���Ɋւ��āA�~�X�����J���i�]�ˏ����j����Ȃ�����ɂ́A�]�˂Ɛ~���ʂ����ԓ��i�]�ˁ|���c�n��|�䑐�|�{���|�~�j���A�䑐���̒����q����i�����ځA�����B�|�̓��j�̑O��ʂ��Ă����Ƃ����`���̂��邱�Ƃ�t�������Ă��������B

�@�V���C���̐ݒ�Ɠ����ɁA�������ɓ��C�������̍��ƂȂ�A�ڈΐ����̐i�����ցA���́E�����E�����̏������o��ŒZ�R�[�X�����p�ł���悤�ɂȂ����B

�@�ޗǂ��畽�����㏉�߂ɂ����āA�앐�����ʂ��������J���������ʂƂ����Ă���B

�@�L���w�i�]�ˁj���獑�{�������ɂ́A���͂�撕�w�̕K�v�̂Ȃ������u���{�H�v�i�������j�����p����A�₪�Ă��̍��{�H�̏o���n�_�i����j������́u���v���Ƃ���悤�ɂȂ����B

�@�卑�������{���狞�֓���C���s���́A�������A�����ܓ��̋K����i�����̍��́A���i���傤�j�E�f�i�悤�j�̗֑��v�[�i�̗L���ɂ���Ăł������́j�ł������B

�@�u�r���i���炦�т��j�̍��v�ƁA�s�̋M�a�ɕ|����Ȃ�����A�����͗��ߑ̐��̒��ɑg�݂��܂�A���̏���̂��ƂɁA�A���l�𒆐S�ɂ��č����i���܁j�S�i�������j��V���i���炬�j�S�i�������j�ȂǐV�����S�����o����A�����i���l�j�q�j�̎O���̈�͌R�c�̕��m�ƂȂ�A���c�̖q�i���q�j���J����A���N�̍v�n���s�Ȃ��āA�������ɊJ�����i�߂��Ă������B

�@�@�@�@�@�O�́@�@�����̕��m�Ƒ��X top

�@�@�@�@�@�@1�@���q���ƒ����̈��

�@���v�O�N�i�����j�������́A���m�ɂ�鐭�{�A���q���{���J�����B���{���x�������̂͊֓��̍������m�����ł���B

�@�u��t�v�̐�t���A�u���v�̍��|���A�u�Ȗv�̉F�s�{���E���R���A�u�Q�n�v�̐V�c���A�u��ʁv�̑������E�͉z���E���R���E����i�Ђ��j���E�u�����v�̍]�ˎ��E�L�����E�������A�u�_�ސ�E�É��v�̎O�Y���E�k�����E�y�쎁�Ȃǂ́w��ȋ��x�ɂ݂��邻�̎�Ȃ��̂ł���B����������̈��̓����i�Ƃ���傤�j�ł������B

�@�����́A��m�J�̍��킪�����Ƒ��X�A���Ƃ̒m�s���ł�������������\�����Ď����̒m�s���ɂ����B

�@�����̂��Ƃ́A�����k���������@�i�Ƃ������j���i�k�����y�̂̏��́j�Ƃ��ĖŖS�܂ň����Ă����B

�@���q�ɏZ�ޖk�����ɑ����ĕ������̎��ۂ̍����͉͉z�����������B�����A�����{���ɂ́A��Z�Z�l�O��̖�l�������ł��낤�i�w�����s�̗��j�x���R�����j�Ɛ��肳��Ă���B

�@�{���i���{�j�͂Ȃ����������̒��S�n�ł������B

�@�{������͏����֓����ʂ��Ă����B���q�X���E�����X���͂��̒��S�ɂȂ���̂ł������B

�@���{�𒆐S�ɁA��Ɛl�����́A���q�ɉ��~�����܂��A�̒n�̉��`�Ɗ��q�̉��~���������āA���{�̐E�����Ƃ߂Ă����B

�@��Ԃ̂���͖{�̂ɂ��āA��S�A�Ƃ��ɂ͈ꍑ�ɂЂ낪����̕��m�c�̍єz�����Ă����B

�@�ً}�̎��Ԃ�������������w�߂ŁA�֓��̊e�n���犙�q�ւ��̌�Ɛl�����͒y���W�܂����B

�@�u�������q�v�Ƃ������t�́A���̌�Ɛl�ɔ�폵�W�̂����鎖���������Ӗ����Ă����B

�@���q���{���ł��āA�֓��e�n���犙�q��Ɛl��A�N�v�E�v�[�i�A���̐l�v�E���l�̉��Ă��펞�s�Ȃ���悤�ɂȂ��āA������̌���ɂ��A�ׂ��Ȃ����k�ɓ��݂����߂�ꂽ�������H���ł��Ă����B

�@���܊��q�X���Ƃ����Ă��铹�ł���B

�@��������ɂ́A����ˁE���@�i�Ȃ�ނˁj�E��{�����ȂǂɁA���q�X���Ƃ���Ó��̓`�����c����Ă���B

�@���q�X���Ƃ������̂͂��̓����g��ꂽ�����ɂ͂Ȃ��B

�@�w�����L�x��w�~���_�x�ł́A����ɑ�������Ó����u��m���v�u���m���v�u���m���v�Ƃ��ł���B

�@�����̕������ʂ�O�{�̊������H�ŁA�����Ƃ������A�R����ʂ���̂���m���i��H�j�Ƃ����A�����{�����o�Ėk�サ���E�M�Z���Ɏ���B

�@���m���i���H�j�́A���͍��̊C���ɍ]�˂Ɍ������A����ɉ����E�헤�ւʂ���B

�@�����u�˂�ʂ�A���i�����ǁA�����s�j�֒��s���ĕ{���ɓ��铹���u���m���v���ׂ����B

�@�u��m���v�́A���q�����i���Ԃ���j����o��u������H�v�̂��Ƃł���B

�@�R����A���C���Ɏ����ŏd�v�ȓ��H�ʼn����Ɉ�ՁE�╨�̑����̂������ł���B

�@�R�䃖�l�����ց|�����|����|��o�V���i�����c�j�|���R�c�i���c�s�j�|�˂��瑽�����n��A�{���ɓ���B

�@����ɗ��E���o�Đ��|�v�Đ�g�|�͌��i����j�Ɏ�����̂ŁA���O�O�N�i��O�O�O�j�V�c�`�傪�������k���������U�߁A���q�i�������̂����̓��ł���B

�@���͂Ȃ��k�����̔��|���ʂ��o�Ĕ@�|����c�Ə�썑�֓���B

�@��������̊��q�Ó��́A�����{���ł��́u��m���v�ɂ�Ȃ���̂ł���B

�@�����{���ɂ́A�����̊��q�����W�����Ă����B

�@1a �u������𒆐S�ɂ������q���������}�v

top

�@�n����̊��q�Ó��̓`���̂���ꏊ�𒆐S�ɁA�N���n�E�͐�A�E�����̏W���n�E�Â����Ђ̏��݂��֘A���Ă���B

�@�n���������ʂ��čׂ��A��k�ɒʂ�B

�@�ȏ���l�����A����������Ă�����X�Ƃ̐��ʂ��Q�Ƃ��ĕ����}���쐻�����B

�@�@�����i���������j�X���i�]�˓��E�l���X���j�B���B��{�i��ʌ��j�ւ̓���̂ő�{�X���Ƃ������B

�@�{���Z�����_�Љ����|�����i�ނ�A�O��s�j�|��{�����������|�ƌ��i���炩���j�̏��|�������J�����@�i������j�����|��{�i�����݂̂�j�����{�|�����@�|���n��|�L�����|�k��������l�i���j�]�Óc�|�Ŗ����h���c�|�������|�{���e��|�ȗ���|���z�|�L���|�{�c�n�|�������{�B�i���j���ہ|�����n�|�����S��{

�@�A�k�����X�����番��l��{�����{�������|��⸈��i�ق����傤����j���i��{��|��l�j�|�x�V���F��_���i�x�V����]�Z�j�|�a�c���E�a����k��|����Ǖ��i�牮�����j�|�]�Óc�|���܌Ð���i���c����ƖL���o�E�ז��Z��Ƃ̍����j�|�a�c�R�|�]�Óc���̓����|�G�i���J�i����������j�|���R��

�@�B�k�����X��������ː����番��l����ˋ���ˁ|��q�i���c���l���ځj�|�����i�V����|�O���j�|�V���F��_�Г����ʼnE���i�V���ځj�|����i�����傤�j��א_���i���䑐�ځj�k���������|�T��@�i���傤����j�O�i���n��ΐ_��ܒ��ځj�|�k����l�i�k�j���ˑ��i��ʌ��j�B�i���j��������

�@�C�k�����X������l�����i�O��s���玵���ځj�|��̓�������a�R�����|������w�\���|���_���a�@�i���n��֒��l���ځj�|�֒��ҋ��i�֒��ܒ��ځj�|�䓪�i��������j�r�|�������i���j

�@�D�m�B��蕪��n��J���i���E�꒚�ځj�|�������i���E�ځj�|�E�싴�i���E�ܒ��ځj�|�����@�i�㉬�ځj�|�s��

�@�E�k�����X���l�|�㉤���|����˓V�_���i����ː��꒚�ځj�|�����_���i������ˎl���ځj�|���q���i������ˎl���ځj�|�k���o�l�i�k�j�x����|��{�����{�B�i��j�|�i���c�J��j

�@�ȏ�A������𒆐S�Ƃ��銙�q�Ó��@�A�B�C�D�E�̘Z�n�H�ɍl������B |

|

�@�q����r

�@�@�̓��́A�܌��ܓ��{���卑���_�Ђ̍�ɁA�����Z�Ђ̈�ł����ʌ���{�s�̕X��_���i������{�j�̐_�`���W�܂�ہA�K�����̓���ʍs�̒�߂ɂȂ��Ă���B

�@�E�̉����X����܂��̓����u�x����v�͓`���B�u���q���v�̏�̑�n���J�锪���Ђ͒��\���N�i��l���j���c����̊����Ƃ����A���̍ہA���̖����Ƃ��āA�����В����̏ꏊ���������q���ɂ����Ƃ����B���̖��͓�������̂��̂ł͂Ȃ��B

�@�ʐ��ɏ]�����A�E�ɂ��Ă͎�^�₪�����B

�@�u��{�����{�v�@��a��N�i��O�l�Z�j��{�m�蕶�i�w�ėǕ����x�j�E���i�����сj�������i��k�����j�̋L���ȉ�����~�n���o�y�B�r���A���{�ŁA�O����N�i���j�L���̔肪�o�y�i����ŌÁj�B

�쑤�Ɋ��q�Ó��̓`��������B

�@�u�����@�Ǘ�������n�v���a�ȍ~�A�����E���i�E�i���E�����E�����E�����i���q���`�퍑���j�̔��l��B

�@�u��厛�Ձv�i�����N�i��l���j����Ɉړ]�܂ő�{�����{�̕ʓ����B���ہE�����E�̔�܊�B

�@�u�����J�v�w�ėǕ����x�i�F��ߒq�_�Ёj���i�N�u�]�ˑy�̗̂������v�Ɂu��������a�v�Ɠ��n�̍������L���Ă���B

�@�u�����@�v�����̔��ۑ��B�N�s�ځB

�@�A�u�F��_�Ёv�i�x�V���ځj���i�l�N�i���Z���j�����Ɠ`���B

�@�u���~���v�i�a�c�ځj�N�i�E�����i���ɓ�k�����j�̔肠��B

�@�u�\�э�v�i�{���܁E�Z���ځj�w�V�ҕ������y�L�e�x�f�ځB�u�����@�v�i�{���O���ځj���a�i��k�����j�̔�B

�@�u�]�Óc���v���v��N�i�ꔪ�Z��j���G�}�ɓ��W�u�����܂���݂��v���L�����Ă���B

�@�B�����X���|����˓��u���ю��v�i����˓��O���ځj�����i�������j�̔�B�u��q�v���q�Ó��̓`�����c���B

�@�u����_�Е��v�i���c���O���ځj���a�i���q���j�ȉ�����̔�B

�@�u�V���F��_�Ёv�i�V���ځj���q�����O�O�N�n���̓`��������B

�@�u�������v�i�����O���ځj�O���i���q���j�ق��̔�B�u���ꎛ�v�����ܔN�i��O�ܓ�j�ΐ_����L���P�������B

�@�����E�i�m�E���a�i����������q���j�̔�B�u�O�v���i���N�i��O��l�j�n���̓`���B

�@���a�i���q���j�̔�B�u�}����n�v���a�̔�B�u�ϐv�i�����|��Z�|��j�����i��k�����j�ȉ���O��̔�B

�@�C�u��a�R�v�i��̓������j���q����̔�o�y�B�u�������v�t�߂ɍO���E���O�i���q���j�Ȃǎ��Z�]��̔�B

�@�u�䑐�����{�v�i�P�����꒚�ځj��������A�㏼�̓`����Ñ�Z���Ղ������Ɏ��ÎЁB

�@�u�P�����r�v�i�P�����l���ځj�����i���q���j�Ȃǎl��̔�B�p���̓`���B

�@�D�u�����@�v�����̔E���q�Ó��̌��`���c���B

�@���q�ƍⓌ�𐭎��E�o�Ϗ�̕K�v���猋�т������q���́A������������̒��̏W�����Ȃ��A�����̓`�d�̖��������Ă����B

�@�䑐�E��{�̕��m�̑�������ÎЁA�F��M�̗�������ۂÂ���F��_�ЁA������ɒ����̏��y���̎�u��������a�v�̈������J�𒆐S�ɁA���q�����l���邱�Ƃ��ł���B

�@�B�C�n�H��ʂ��Ċ��q�����玺�����ɂ����āA�ϐE�������i���n��j�E�O���i���n��j�̔�ɁA�ꌋ�O�A���i���@�@�j�̔��������̂́A���q���ɂ��M�̂Ȃ���������Ă����i�w�Ԃ͂����x�E�������j�w�������Ƃ������j���ނ̌����x�E�֓��T�ꕶ�����V���[�Y�w�����̔�x���A�O���E�������w�����̕����x�T�E�U�j�B

�@�w��͂����x�̓�m����́A�M�B�𗧂��O�X�i�������j���������A��m�������ֈ������������B

�@�{������̊ω����Ɍw�i�����j�ł�̂ł��邩��A�����X����k�ɓ�����������čs�����ł��낤�B

�@���͊��q�����̐����O�N�i���せ�j�A�u�������͂��߂��ɂ��Ȃ�ʂ�A������̏H�̋C�F�䂩�����ɂ������܂ł����ɂ����i�ׁ͂j���Ǝv���i�����j��̒��͂��Ƃ����s���ɁA���E���Y���i���݂Ȃ����j�E���E��i�������j���ق��͖��܂�����̂��Ȃ��A���ꂪ�����͔n�ɂ̂肽��j�݂̂��ʒ��Ȃ�ΐ������i�͂��j��ׂ��B

�@�O���ɂ�A�킯�䂯�ǂ��s���������A���ƖT�֍s�����ɂ����h�Ȃǂ�����A�͂���ʂ�͂������䂭���쌴�Ȃ�v�B

�@�O���s���Ă��ʂ�����ʕ����쌴�A�����T���i�킫�݂��j�֓���Ɛl������������͂��邪�A���s�����͂������i�����j�����G���̌��́A���ꂪ���q���̕��i�ł������B

�@�@�@�@�@�@2�@�]�ˎ��ƖL���� top

�@�������̋����ɉ����āA�����ɎQ�����Ⓦ�̕��m�c�̂����A�����n��ɊW�̐[���̂́A�]�ˎ��ƖL�����̓ł���B�@�]�ˎ��́A��l���I�̓�k�����납��A���싽�̒��Ɋ܂܂�Ă��������̈�p�ɂ��̎p���݂��͂��߂�B

�@���싽�̐��������͕̂����������犙�q��������Ƃ����Ă��邪�A�����ɏ��߂Č����Ă���͓̂�k������̒厡���N�i��O�Z��j�ł���B

�@���싽�́u����\�v�i�I�ɍ��F��ߒq�_�Џ����w�ėǕ����x�j�Ƃ�����A�����A����E���n�E�V�h�E��������ɎU�݂������܂ޒn��ƍl�����Ă��邪�A���̂����ɁA�{��̈������J�E�a�c�E�x�V���E�����E�i�a�̓�j�E���i�a��j�������炩�Ɋ܂܂�A������̂قړ��������͂��̋��̓��ɂ������i�w�㐙�ƕ����x�O�N�܌����ܓ����t�j�B�@���̒��싽���������J���u��������a�v�Ƃ��Ă��̖�������킷�������́A�]�ˎ��̑y�̂̂Ȃ�������ވꑰ�ł������B

�@�����̐��̕��ʂɂ��ẮA�]�ˎ���ɖ��{�̕Ҏ[�����w�V�ҕ������y�L�e�x�̏㉬�E�̍���

�u�V���̍��܂ł́A�]�Óc�������܁A�c�[�A���@�̕ӂ܂ŖL���S�̓��ɑ��������ƁA���̍��̌��n���ɂ݂�B���ɋ���Γ����͖L�������̌S���ɂ��肵�Ȃ�ׂ��v�i����������j

�Ƃ��邪�A���̓c�[�E���@���ɂ��ẮA�ߐ��ɑn���������̂ł��邪�A�������̋��Ε��̓y�n������������u�����S���싽�v���邢�́u�����i���Ƃ��j�S���싽�v�Ƃ��邱�Ƃ���݂āA�����������O���A�㉬�E���ɂ��Ă݂�ƁA�����̋��ƈ��Ə����̌����ܔN�i�ꎵ�l�Z�j�̖��ɁA�Ȃ��u���B�L���S�㉬�E���v�Ƃ݂��Ă��邩��A�����ɂ́A���̏㉬�E�̂�����܂Ŗk������L���S�������Ă����ƍl���Ă悢�ł��낤�B

�@�]���ď㉬�E�̖k�̏�䑐�E�V���E���䑐�����A�L���S�ɑ����Ă����Ƃ���A���q����̍O���ܔN�i���j�ȗ��A���䑐���̖k�A�O�r�i�ΐ_��r�j�𒆐S�ɁA�ΐ_�䋽��̗L���A���̒n�Ɋ��i�₩���j�����܂��ČN�Ղ����L�����y�Ƃ̎x�z���ł���B

�@��䑐�E���䑐���ɂ́A�u�ΐ_���̍Ō�̏��L���o�����c�����̕����ɂ���đ����ŗ��������v�Ƃ̓`���i�X�����w�������y�L�x��j���͂��߂Ƃ��āA�L������łڂ������c����ɊW����n���u����R�v�u���w�v�u�����i�䑐��ɉ˂�j�v�u�����v�u��������i�]�Ð쌴����E�ΐ_���U�߂̐펀�҂𑒂�j�v��A������A���Ƃ������E�����Ђ́u������i�܂��j�v�u�ΐ_���U���̑��c����͏㉬�E���̔����ЂցA���Ƃ̌̎��ɂȂ���Đ폟�F��������v�Ƃ̓`���Ȃǂ��c����Ă���B |

�E�����c����摜�i�厜�����j

�������c�����A���Ɠ`��铹��|

(�㉬4���ځA���E������

|

�@�Ⓦ�������i�͂��ւ����j�̂������������̗���]�ˎ��́A�n�c�����d�p�i�������j���`���i����j�S�̗ՊC�̗v�n�]���i�]�ˏ鋌�{�ۂ̑�n�j�������Ƃ��ċ��ق�݂��A�����̒n���A�]�ˎ��𖼏�����̂��͂��܂�Ƃ����B

�@���������A��I���߂̍��ł���B

�@���ق̂���������͌��ɂ͎R�������i���}�i�Ђ��j�_�Ёj����J�����B

�@�Ⓦ�ōŌÂ̎��@�ω��̂����n�̖k���̐Εl�i���l�j���A�]�ˎ��̗L�͂ȋ��_�Ƃ����Ă���B

�@������ɂ���A�r���i���c��j�̉͌��̐���]�ˏ�̖{�ۋ߂��܂œ����Ă�������J�̓��]�ɂ����鉈�C�n�悪�A�i�o���Ă����������̕����]�ˎ��̍����n�ł������B

�@�d�p�̎q�d�����A�����l�N�i��ꔪ�Z�j��Z���ܓ��A��������u�����ݒ��E�v�i�w��ȋ��x�j�āA�������̎x�z��������Ĉȗ��A�]�ˎ��͌��ƂƊW��[�߂��B

�@�����̌�Ɛl�Ƃ��āA���̌�̍����s���ɉ�����Ă��邪�A�d���ȍ~�͍Ăъ��q���{���ł̍����E���𖽂����邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�������A���͉̉z���������`�o�ɉł��āA�����E�`�o�Z��̊m���ɂ܂����܂�Ď��r���A���R�d�����q���k�������ɂ���Ėd�E���ꂽ���Ƃ́A�����������̂����ŏd�v�Ȉꑰ�ƂȂ����B

�@�̂��ɏ����ꂽ�w�`�o�L�x�ɂ́u�����������̑啟���ҁv�ƌ`�e�����L���ȍ��͂�~���A�q���͓앐���ɔ��W���Ă������B

�@�����]�ˎ��̖{���͏d�p����O�㒉�d�Ő₦�A���d�͈��̓����ł��������R�����p���A���R���̏o�ł���d���i�@�������A���d���Ƃ͕ʐl�j���]�ˎ����p�����i�w�]�ˎ��̌����x���R�ǎ����j�B

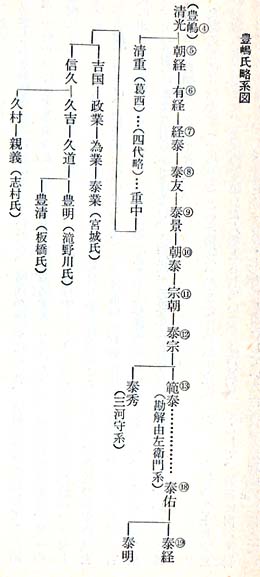

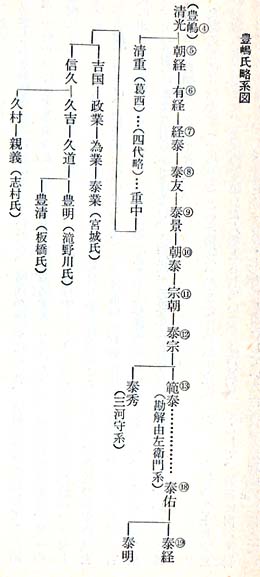

�@���̓W�J�́A���ꂼ��ق����܂������̂̒n����c���Ƃ��鏔���̌n�}�Ɍ�点�悤�i�������v�ҁw�]�ˎ��̌����x�ɂ�藪�n�}���쐬�j�B

�@�y�̂̏d���́A��X�̋��_�]�ˏ�ӁA��j���d�E�O�j�Əd�E�l�j�~�d�͑����여��̊e���A�ܒj�d�@�͕���͌��̎č蓹���сA�Z�j�G�d�͌Ð�A���j���d�͖ڍ��쉈���ɂ��ꂼ�ꏊ�̂^����Ă����B

�@�����̕��m�̏��̂̕��������@�̂܂܂ɁA���͍L�����Ă������B

�@�L�����́A�r��Ɛΐ_���i���Ⴍ�����j��Ƃ̍����_��������n�i�k�撆���j�̖L���i�ÎЕ��ː_�Ђ͂��̋��ِՂƂ����j�ɖ{����u���A�n����c���Ƃ��ĖL�����𖼏�����Ƃ����B |

�]�ˎ��̌n�}

|

�@��O�N�̖��i��Z���O�`�����j�ɁA���`�Ƃ��L���̋��قɏh�����Ɠ`���A�ی��E�����̗��ɎQ�������Ⓦ���m�̒��ɂ����̖����݂��Ă��邩��A�L���ɓ������͈̂�ꐢ�I���ȑO�ł��낤�B

�@�J���y�n�́A�₪�Č㔒�͖@�c�̌��ɂ���ċ��s�֊��������V�F��Ђ֕�[���āA�L�����������Ƃ��A�L�����͂��̉��i�i�����j�ɂȂ��Č��n�̎����������Ă����B

�@��I���ɂ́A�L���S�̂ق������E�V���̊e�S�ɐi�o���Ă����B

�@�L�����̒����͓��Ԑ���㗬�ɑk���āA�ΐ_���ɓ���A�ΐ_���̌����O�r�i���n��j�ɓ���n��ɊJ���i�߁A���ˏ��i�k�敽�ː_�Ёj�E���n���i���n��L�����j�E�ΐ_����i���n��j��z���Ĉ�т��x�z���Ă����B

�@������̉��䑐�������L���]�̐ΐ_���ߕӂ��J�����ꂽ�͈̂�O���I�㔼�A���q����ł������i���R�����ҁw�L�����̌����x�j�B |

�O�r�i�Ί݂͐ΐ_��隬�j

|

�@�@3�@�헐�̎���ƁA�������� top

�@���q���{�̖ŖS�����k�������̎����ʂ��āA�]�ˎ��E�L�����́A���̍Ⓦ�������═�����}�Ƌ��ɖk�����Ƃ��Ċ������Ă����B

�@�{����Ŕ������ꂽ�Δ�ɍ��܂�Ă���N�����A���ׂĖk���N���i��k���Ȍ�N���̔��ǂł���莵�O��j�ł��邱�Ƃ���A���R�Ȃ���A�������{�|�����Ė��{����֓��̕��z���܂����ꂽ���q�{�̐��͌��ɂ��������Ƃ������Ă���B

�@�Ƃ��Ɏ������ɂȂ��āA������N�i��l���j�㌎�ܓ��Ɂu�i���v�Ɖ������������ɂ�������炸�A�����A�������{�ɓG�ӂ�����Ă������q�����i���ڂ��j���������͂���ɏ]��Ȃ��������A�{����ϐ��́u�����O�N�\�ꌎ�\�ܓ��v�́A���Ƃ̔N�����g�p����t�C�i���{�҂̐��O�ɑ�������j�ƍ��|��́A���̏�䑐�ӂɏZ�L�͎҂��A�����̊��q�{�ɑ����Ă������i�����j���ł����i�������V���[�Y4�w�����̔�x�j�B

�@����́A�L�����̎x�z�Ƃ��W���낤�B

�@���q�ɂ����A�������{�͋��s������q�ɖ{����u�����B���������́A�֓��̏���l�����āA���̎q����֓��։����A���q�����Ƃ��Ċ��q�{�ɔz�u���A�����⍲����֓��Ǘ̂ɏ㐙����C�����B

�@����玁���i�����݂j�E�����i�݂��ˁj�E�����֑������q�{�x�z���̊֓��́A�����̗��E�����썇��E���Ꝅ�E�㐙�T�G�̗��E�i���̗��E�����̗��ƁA�����̐₦�Ȃ�����ł������B

�@�����̗��́A�]�ˎ��ɂƂ��ďd�v�ł������B�V�c�`��̎��q�`�����A�������̕���ɏ悶�ē쒩���̌R������������ł���B

�@�����A�����쉈�݂ɋ��ق��\�����]�ˉ��]��Ɖ��̉����́A�`����]��O�l�����i�₮���j�̓n�ŏM�߁A�d�E�����B���̑���ɂ���āA�]�ˎ��͊��q�{�̑�������琔�����̉��ܒn��^����ꂽ�Ƃ����B

�@�]�ˎ��E�L�����́A���q�{�ɑ����A�֓��Ǘ̂ƕ������E���ꑰ�̊ԂŌp�����Ă����㐙���ɏ]���Ă����B

�@���̊ԁA���ꂼ�ꒁ�������̈��̂����ł���͉z�E���z�i���������j���̏����ƈꝄ������œ앐���Ɋ��Ă����B

�@�e�ƂƂ��Ȃ��y�̉Ƃ̓����͎c���Ă������A���オ�~��ɂ�A���̂��������Ă������ʁA�ꑺ��P�ʂƂ���悤�ȏ��̎�܂Ŋe�n�Ɋ������邱�ƂɂȂ����B

�@�Ɨ��������Ƃ́A���X�̏ɂ���āA�e���n���ňꝄ������Ŏx�z���ێ�����悤�ɂȂ����B

�@�����J�������̈ꔪ�ƂƋ��Ɍ����Ă���̂��A���̂悤�Ȉ�ܐ��I�͂��߂̉��i�̂���ł���B

�@�]�ˎ��̕c���̕��m�c������̂́A�O�Ǘ̏㐙�����i�T�G�j���A���R�̑������ƍ]�ˁE�L�����̎x���������������̘A���R�����ł����鉞�i��O�N�i��l��Z�j�̏㐙�T�G�̗��̂���܂łŁA���̉i���̗��Ȍ�A���̏����͂��܂薾�炩�ł͂Ȃ��B

�@�]�ˎ����O���I�ɂ킽��]�˂̖{�т̒n���A�������ꂽ�̂����ܒm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���c����͒��\���N�i��l���j���̍]�ˎ��ِ̊Ղɍ]�ˏ�����������B����͐�J�i����������j�㐙�萳�̉ƍ��i�������j�̉Ƃɐ��܂�A�����̑�z�����l���Ƃ���Ă���B

�@�]�ˏ��{���Ƃ��āA����͉͉z�E����i������A��t�j�̎O��������߁A���㐙�i��J�E�R���j�ƑΗ����Ă���É��i�����j�����������i���������j���ɔ����Ă����B

�@����ɑ��ĖL�����̕��ˁE���n�E�ΐ_��O��́A���c����̖h�q���̂����ɑΛ����Ă����B

�@�����ܔN�i��l���O�j�R���㐙�����i���������j�̉ƍɂ̉Ƌ̒����i�t�i�Ɍ��j�͒��q�̎��������������A�f�����i�ɉƓ��p��������N�̑[�u��s���Ƃ��āA�R������E��J�萳�̗��㐙���ɔw�����B

�@�����钷���i�t�̗��ł���B

�@���̂Ƃ��L���o�E�ז��Z��͒������ɑg�݂����B�o�Z�킪�i�t���ɑ������̂́A��J�Ƃ̉ƍɑ��c����̏��̐N���������Ƃ����Ă���B

�@������N�i��l�����j�l����O���A���c����́A�ז��̗��镽�ˏ�̍U�����J�n�����B

�@�₪�Ă���������n�E�ΐ_�䗼�邩��o���R���������o���A�]�Óc�E���܌��ő员���i���������j��ƂȂ����B

�@�]�Óc���́A����̂����k�ŁA���q�Ó����ΐ_��X���i���]�˓��j�ƌ���n�_�ł���B

�@�����A�ז��ȉ��ꑰ��܁Z���̐펀�҂��o���Ĕs�ꂽ�o�́A�h�����Ă̂���ΐ_���ɂ����Ă��Đ���������Ȃ��A�l�����ɂ͊O��𗎂���A�镺�͖�ɂ܂���Ďl�U���o���p������܂����Ƃ����B

�@���������炱�̖L���S�ɔɉh�����L�����̖v���ł������B�����̖L�����̏��̂́A�������L���E�����E�V���i�ɂ����j�E�����̎l�S�ɂ킽��v��O�Z�Z�]�����ł������Ƃ����i��������w�|�����̌����x�j�B

�@���̐ΐ_���U�߂̑��c����̐w�n���A�䑐���̏�������R���w�i�{�w�j�ł���Ɠ`�����Ă���B

�@���c����͂��̂��ƈ�Z�N���o�Ȃ������ɁA�����ꔪ�N�A��l�̏㐙�萳�̎�Ŗd�E���ꂽ�B

�@�䑐�E���E�̐����̐����̑��X�͂قځA�L���U�߂̑O�ォ��A����̎�N�A��J�㐙�萳�̎x�z�n�ł��������A���̌�A���㐙�����i�Ƃ������j���k�����j�i�����ȁj�ɔs��āA��Z���I�̏��߂ɂ͌�k�����̎x�z���ɓ������B

�@����ɑ��āA��������A�����̐����n��͕����̎��ł���A�܂��֓��Ǘ̂ł������R���㐙���̎x�z���ɂ������B

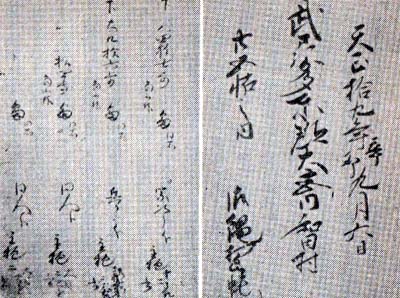

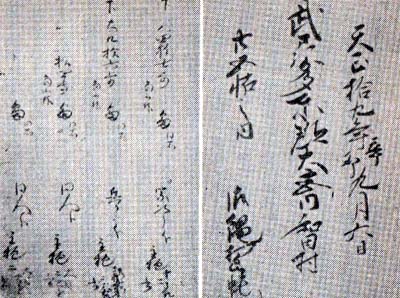

�@�~�o����T������́A�z�㍑�����c�ۗ^�i�Ɓj���x�m�s�A���������싽���A�x���E�����E�E���`�|�핷�H�^�A�s�L����V�R�������A�����m�@��

�@�@�O�i��O�l��j�N�܌���\�ܓ��@�@�@����ݔ��i���R���{�E�����j |

|

|

�@���̎������{���m���i�w�㐙�ƕ����x�j�̓��x�́A�֓��Ǘ̎R���㐙�����̒�O�Y�d���̖@���i�w������j�x�j�ł��邩��A���q�̉~�o�����z��̗̒n�ƌ����Ŋl�������x�V���E�����E�i�a�h�j�E�́A���̎R���㐙���ꑰ�̏��̂ł������B

�@�����i�������������Ƃ߂��R���㐙���ɂ́A���̗̍��̐��̒��ō]�ˁE�L�������͂��߁A�앐���̒��E�����m�c�i��Ꝅ�Ƃ����j�����Ȃ�悭�������Ă����B

�@��������͎R���㐙���ƊW�̐[����Ύ��ł���B

�@��k�������̓V����N�i����l�j�ɁA�����q�̑�R����ΐM�Z�炪��{�����{�̋��i�ӂ�j���������ˁA�ی���͂������i�w�]�˖����}��x�j�Ƃ݂��Ă���B

�@���ꂪ�������ۂ��͕ʂɂ��ĎR���㐙�̎��ォ���{�����{���܂ޒ��싽�̒n��ɉ��̂̂������̂ł��낤�B

�@3a ��������a top

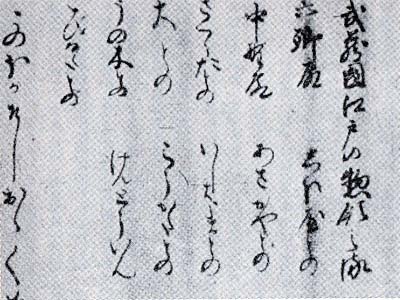

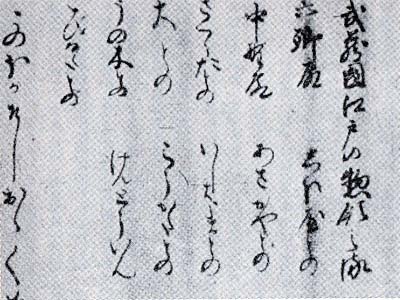

�@�]�ˎ���L�����̏������㐙�T�G�̗��ɎQ�����ĉ��܂Ă������A���i�N�i��l��Z�j�܌�����A�F��ߒq�_�Ђ̌�t�i�����j�L�V�V�͕������̑�h���i��������ȁA���ҁj�̍]�ˎ����̕c�����ꎆ�ɏ��������Ă����i�w�ėǕ����x�j�B

�@����ɂ��ƁA�u�������]�˂̑y�̗̂��v�Ƃ��āu�Z���a�i��c��j���J�a�i�a�J��j�ێq�a�i��c��j����a�i�����j�����J�a�i������j�ёq�a�i�`��j���c�a�i���c��j�Εl�a�i�䓌��j�����a�i�n�c��j���i�����j�a�i���c�J�悩�j���{���i���������j�a�i���c��j�ō�a�i���c��j�L�i���j�m�ؓa�i��c��j����Ƃ��a�i�s���j�����a�i�`��j�����i���ЂȂ��j���a�i������j���a����i��c��j���c�i���܂��j�a����i��c��j�v�Ƃ����āA�u���̂ق������i���q�j�����������v�Əq�ׂȂ���A�����o�����]�ˎ��̑y�̌n�̉Ƌ����ł���Z���Ɠ��i�Ղ��̂���j�������B

�@���̒��ɁA�߂��̒���a�Ƌ��ɁB�͂��߂āu���������i�����J�j�Ƃ́v�̖��������Ă���B |

�]�ˎ������i�w�ėǕ����x���j

|

�@���̐����̗��j��ɏ��߂ċ�̖������킷�֑��u��������a�v�́A���̍ݏ���c���ɂ��鑼�ƂƓ������A�킪�����̈����J�Ɋق����܂�������]�ˎ��̏����ł������B

�@�����J�̊ق̋߂��ł́A���̒����i�����j�ɒ��쎁�A��̊쑽���i���c�J��j�ɖؑ������i�����ł́u��a�v���j���Z��ł����B

�@�����J���̗��Z�̎����͖��炩�łȂ����A����ł����i�Γ��k�E�����Y�ΓD�Њ�̔ł��铃�k�j���W�����邱�̈����J�̔�Q�̂Ȃ��ōŌÂ̂��̂Ɋ��q�����u���a�v�i��O���`�ꎵ�j�̔N��������A�܂��L�^�ł͂���ɂ����̂ڂ鐳���Z�N�i����O�j�̂��̂����邩��A�����A��Ŏ��҂����{����悤�Ȑg���̎҂Ƃ��āA���̂������⎁�����Ă邱�Ƃ͑Ó��ł��낤�B

�@�������Ƃ����q�����ɂ͈����J�ɏZ��ł��������J���̋��ق͂ǂ��ł��������͖��炩�łȂ��B

�@���łɈ����J�ɂ́A�������{�����{�����{�̓�����ʂ�A���n���i�L�����j���ʂւʂ��銙�q�Ó��������āA��{�����{�̕ʓ����̐^���@��厛�������J�̏������R�Ɍ����Ă����B

�@�퍑���̉i�\��N�i��܌܋�j�ɂ���ꂽ��k�����́w���c���O���̖x�ł͈����J�͔��l�ѕ��̖����ŁA�����̐����̖����̒��ł͂����Ƃ������э��������A�ː����O��l�Z���i�u�x�]�ƕ����v�j�قǂƐ���ł��邩��A�����J�a�̋��ق̂���������ɂ��A���ق̎��ӂɂ͏W�����ł��Ă����ƍl������B

�@�������⎁�͂��̈����J�������ɁA���ق̎��ӂɓc����čk�삵�Ȃ���Z�݂��Ă���ꑰ�Y�}�𗦂��A��k���ȍ~�A�₦�Ԃ̂Ȃ��������֏o�����Ă������B

�@���̕�����̂����̊ق̎��ӂ̏�i���A�s��͂قړ��l�Ƃ݂����L���قǐ�̒����K�ꂽ���s�ҋČb�i���傤���j�̋I�s���w�k���I�s�x�ɂ݂悤�B

�@�ނ����̂̂�������Ƃ��ӏ��ɁA���d�r�Ƃ��ւ邪����ق��ɂ��āAὁX�i�т傤�т傤�j���钩�����킯�����ۖ]�i����ڂ��j����ɁA���i������j�̑��t�̂���ɂ��B���_�̂�������������Ǝv�ЂŁA���A����ǂ�̗��ւ��ւ莘��āc�c�Q�i�悤��j���������������̂ڂ�āA���ꂽ�鑐�쌴�́A���̂�������A�������̂����������肵�ɁA���̏�ɂ����A��̂���邩�Ƃ��ڂ����ɁA�ӂ��̐Ⴄ���тĎ���B

�@����ǂ�̗����o������L���镐����A���̂ق����V���̌���̉ʂĂɂ�����c��̕x�m�̏�i�́A�܂��A��������a�̊ق̂��̂ł����낤�B

�@���d�r�́A���邢�͒���a�̖��Ⴉ������Ȃ��B�퍑���̏��ߕ����ꎵ�N�i��l���܁j�̂��Ƃł���B

�@�����J���܂ނ��̒��싽�̒��ɂ́A�ނ�����̂���������Ď������㍠����A�������W�����ł��Ă����B

�@��������a�̊ق̋߂��ł��A��{�����{�̎��ӂ��͂��߂Ƃ��āA���q�~�o���̖̂x�V���E���i�a��j�����E�i�a��̓�j�̏W���̖��O����Ƌ��ɓo�ꂵ�Ă����i�O�f�w�㐙�ƕ����x�O�N�ʒ����{���m��ʁj�B

�@���̑��X�ł́A��k�����납�琷��ɂȂ����F��M���L�܂�A���Ƃɐ헐�ɖ�������镐�m�����Ɍ����M��Ă����B

�@�����̌F��ߒq�_�Ђ̏����ɂ��݂���悤�ɁA�]�ˎ����̌F��M�͂����A�����A�F��̐�B�i���j�́A�����̊ق��͂��߁A���̋ߕӂ̑��X���܂��A�h���i����ȁj�̂��߂ɉ����F���i�������Ƃ��j���s�Ȃ��A����ł�̌�t�i�����j�Ɠ���̎t�h�W�������A���������̏��╨�i��`���āA����ɋ������L�߂Ă����B

�@�x�V���E��ɂ����ꂼ�ꊙ�q����̑n���Ɠ`����F��_�Ђ���������B

�@�����J�̐��A�n�����̓V���ɂ́A����ɂ���\��Ќ����̕ʓ��̏C���Ƃ��������V���ݏZ�����B�퍑���̓`���������̗L���ȌF��̕���V�̖��́A�����܂ŏ����̒n���Ƃ��ĂȂ����l�X�̋L���Ɏc���Ă���B

�@�F��M���������m�⎛�ЉƂɐZ������ɂ�āA���ƌ�����[�߂邽�ߐ���ɌF��w���s�Ȃ���悤�ɂȂ������A��k������̒厡���N�i��O�Z��j��ꎵ���A�����������S���싽�̑�{�����{�̏Z�m�l�l�́A�L���S�]�ˋ��̎R���Ђ̏Z�m�̈�c�Ƌ��ɂ͂��I�ɓߒq�_�ЂɎQ�w���āA�t���W�ɂ����t�������Ɋ蕶���o�����B

�@�@�����������S���싽

�@�@�@�@�@��{�Z�m�@���x�O�g�ő��i�ԉ��j

�@�@�@�@��x�@�@�@�@���x�����Ǒ��i�ԉ��j

�@�@�@�@�@�ዷ��苗�

�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j���x���˗����i�ԉ��j

�@�@�@�@�厡���N�\�\����

�@�@�@�@�@�ߒq�R��t

�@�@�@�@�@�������k���苗���V

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�F��ߒq�_�Е����x���j |

�@��̊蕶�́A��{�����{�̎��݂��������m�Ȏj���̏����Ƃ��ėL���ł��邪�A�x���Ƃ���k������ɑ�{���������������̂́A�]�ˎ������Ȃǂł��낤���i���썂�L���w������j�x��Łj�Ɛ��肳��Ă���B

�@���̕ʓ����͈����J�ɂ����厛�ł������Ƃ����i�w�����R�������@��厛���N�x�ق��j����A��厛�̊O���i�����j�҂ł��肱�̈�тɌN�Ղ����A���������J���̗֊s���قڂƂ炦�邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�����A�蕶���o�������s�̏Z�m�̍]�ˋ��R���Ђ́A�܂��]�ˎ����˂̒n�]�˂ɁA�y�̉Ƃ̎n�c������Ƃ��Ċ��������Ƃ�����V���}�i����Ђ��j���i�R���j�̂��Ƃł��邩��A���̓�Ђ̏Z�m�����̌F��w�́A�F��ߒq�_�Ђ̌�t�L�V�V�̑�h�ߍ]�ˎ�����w�i�ɍl���鎞�A�����[���j���ł���B

�@�����J���̐��ނ̎����������̂͂Ȃɂ��Ȃ��B�����]�ˎ���̌��\��l�N�i�ꎵ�Z��j�ɏ����ꂽ��厛�̉��N�ɁA��厛�������i�ɂ��i�����N�i��l���j��厛���u�������J�A��������v�֑J���A��{�����{�̕ʓ����͖��Б�{���i�����������j���{�ɋ߂��ʂɌ��Ă��Ƃ��邱�Ƃ������Ƃ���A�퍑�����҂������āA���̏����Ɠ������A��厛�̊O��҈����J�������̍��ɖ{�ђn�i�قj�����J���琊�ނ��Ă����̂ł��낤�B

�@���ꂩ����Z�N���o���V���ꎵ�N�i��l���j�A���łɌ�k�������]�ˏ�̎�ɂȂ��Ă������A�u�Ƃ��ܖ����̏����v�i�w�ėǕ����x�j�̒��ɁA�]�ˎ��̑��̏����̖����Ƌ��ɁA�u�����J��Y�v�̖�������̂��A�����J���̍Ō�ł���B

�@�ق̎�̋����������J�ɂ́A���������J�̕S���̑����ł��Ă����B

�@�i�\��N�i��܌܋�j�́w���c���O���̖x�ɂ́A�u���c�V�Z�Y�m�s�@���l�ݕ��@����������J�v�ƁA��k���������A�]�ˏ�̕��������V�Z�Y�̖������l�тS���鑺�Ƃ��Č����A����ɓV���l�N�i����Z�j�O���A��k�����̌Ղ̎���ʼn��t�����]�˒���̛��C���������Ɋւ���|���̈���́A�u���㊯�i�x�]���j�E�������J�S�����v�Ə�����Ă���B�����ł́A�����J���͐퍑�喼���ڎx�z���̑��Ƃ��Ċm���Ȏp�����킵�Ă���B

�@�@�@�@�@�@4�@�����̑��X�̎n�� top

�@���͂̏��c����ɋ����k�������A���c���z�邵���앐���̗v�n�]�ˏ�c��������U�ߎ�����̂́A���k�����j�̑�i�l�N�i��ܓ�l�j�ł���B

�@�k�𑁉_������Ƃ��A���j�E���N�i�����₷�j�E�����i�����܂��j�E�����i�����Ȃ��j�ܑ̌��Z�Z�N�ɂ킽��퍑�喼�̎x�z�̂��ƂŁA��֓��̑��X�́A�V�������܂ꂩ��邱�ƂɂȂ����B

�@���łɁA�w�ėǕ����x��w�㐙�ƕ����x�ł��̐����̒n��ɂ���k������ȍ~�A��{�E�x�V���E�a��E�����E�i�a�c���̓�j�E�����J�Ȃǂ̏W�����ł��Ă������Ƃ��݂Ă������A�肪����ł����Ƃ��W�����Ĕ�������鉺�䑐����A�������E���̓��������Ɠ`�����Ă���P�����r���ӂɂ������������Ă������Ƃ��m���߂���B

�@�i�\��N�i��܌܋�j�ɕҏW���ꂽ�w���c���O���̖x�́A��k�������d�łƌR���̕��ۂ̂��߂ɁA�Ɛb�̒m�s�n�̖����ƁA���݂������o���������̂ł��邪�A���̒��ɁA������̒n�����o�Ă���͎̂��̂��̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@��@���Ñ��l�Y�@����ѕ��@�@�i�����@���܃j���L�V�@���@�j���L�V�@�ڍ��j���L�V

�@��@�쑺�Ձ@�@�@���ѕ��@�@�@�����i�]�ˁj

�@��@�勴�@�@�@�@���ѕ��@�@�@���A���䓰

�@��@���c�V�Z�Y�m�s�@���E�l�ѕ��@������������J

�@���̂����A�����J�a�̂������₪���q�����A�N�Ԃɉ~�o���̂ɂȂ��Ă�����i�a��j���������������ɂ́A�ł��Ă������Ƃ͖��炩�ł���B

�@�i�����͂��̒n���̂��ƂɂȂ��������@�i�������A��i��N�̑n���Ɠ`���Ă��邩��A�퍑���͂��߂ɂ́A�����͂��߂Ă������̂ł��낤�B

�@���䓰�i�ˁj�ɂ��ẮA��q�̂��Ƃ����a�E��̔肩�猩�āA���̎n��͊��q�����ɂ����̂ڂ�B

�@��{�����{�̂���a�c�������̎ЂƋ��ɑ����Ă����Ñ��ł��邱�Ƃ́A��⊙�q���̕��܂܂ł��Ȃ��B

�@��̖́A�R���╁�����������鏊�����������Ă���̂ŁA���̂�����Ȃ����З̂�A��k�����̎��̂ɂ��Ă͏����o���ĂȂ��B

�@�O�N�i��l�l�j�A�������ɂ͉~�o���̂ɂȂ����x�V���E�����E�́A��k�������u���q�������֊�i���v�i�O�f�j�̓��ɓ��������ߋL�ڂ��Ȃ��B

�@�܂��A�����Ɏc��C���̕���V������A���i�N�ԋA���̓`���i�w�V�ҕ������y�L�e�x�j�������q���̋��Ƃ̂���V���������Ă��Ȃ��B

�@�~�o���̂Ɠ����O�N�̔肪�A���䑐���ɂ���B

�@���̌����i���܂��j���{�̔�ɂ́u�����A��Y�O�Y�A���ߑ��Y�A�����l�Y�A�����ܘY�A�핽���v�̖������܂�Ă���B

�@�t�߂̖������ɂ͐��a��N�i��O��O�j�E�O�N�̔肪����A�܂������ɂ͕�����l�N�i��l����j�퍑���ɑ��l�炵����ܖ��̋t�C�̔O�����{�肪���邩��A�������𒆐S�Ƃ��邠����ɂ����Ȃ�̏W���A���Ȃ킿���䑐�����ł��Ă������Ƃ�z��ł��悤�B

�@���̖�������̗���̑��ɑ��āA�P�����r���ӂɂ́A���ۓ�N�i��O�ꔪ�j�E�����O�N�i��O���j�̊��q�����̔��A��̂͑P�����̕�n�ł������ƌ��`�́u�����g�E�o�v�������k�Ƃ���ꂽ��̏o���n�̎����i�X�����w�������y�L�x��j�Ȃǂ���݂āA��䑐���i���A�x���i�����̂��j���j�̌��^�𐄒�ł���悤���B

�@���E�̒������́A���q����ɂ͊��q�X���ɉ����A����������������Ɠ`���閼���ŁA���O�i�ǂ�����j�E�l���i���߂�j���i���j�̏����͂��̖��c�Ɠ`�����Ă���B

�@�ŌÂ̔�͉i�m��N�i����l�j�ŁA�Ìc�E���i�E�����E�����Ƒ����Ă��邩��A�㉬�E�̑P������k�݂̒n��ɁA�W�������q������ł��Ă������Ƃ����������悤�B

�@���Ƃɉ��E�����̐_�E�̉ƕ悩��A�ŌÂ̔肪�o�y���Ă��邱�Ƃ́A���E���̔����ɂ��ďd�v�ȏ��i�����j���ł���B

�@�c�[���E���@���́A������q������n�Ə������肩�琳�a��N�i��O��O�j�E�N��E�i���E�����E�����Ȃǂ̔�⊙�q�Ó��̓`���Ȃǂ��c��A���q�����ɂ͐������̏W���Ƃ��Đ������Ă����B

�@�v��R�i������܁j���ɂ��ẮA���c���闎��ɂ���F�C�����i�����̂����j�Ȃ鑊�͂̕������A�A�_���ĊJ�������Ƃ̌��`�ȊO�ɕs���ł��邪�A�i�����Ɗ֘A���āA�퍑�����܂łɂ͊J���Ă������ƍl������B

�@�����̐��A�V���E���E�E�㉺�䑐���̒n��́A��k������A�]�ˏO�⏬�c���O�ȂǂłȂ��A�������i�q�j�O���A���`�i�͂������j�O�̎x�z�̈�ŁA�����́w�x�Ɍ����Ȃ����A�V�����N�i��܌܁Z�j���ɂ́A��k�����̎����ɓ����Ă����B

�@�����̑����ǂ�ȑ��ł��������͂��܂�悭�킩��Ȃ��B

�@�����A�V�����N�i��܋��j�ɖL�b�G�g�̖��ɂ���čs�Ȃ�ꂽ���n���L���u���}���n���v���a�c���Ɉꕔ�������c���Ă���̂ŁA��k�������̍Ō�̂���̑��������̂������Ƃ��ł���B���n���̋L�ڂ́A�u���딽�唪�E���@�c�@�a�c�O�@�������l�����E�q���v�̌`���ŏ�����Ă���B

�@�u�����v�i�Ђ傤�ԁj�͂����镪�t�i�Ԃ���j��ŁA���c�딽�唪�Z���̓y�n�̏��L�҂ŁA���ۂɍk�삵�Ă���̂͏��E�q��ł���B

�@�����Ƃ������m�炵�����O�̕��t��͂��̂ق��Ɏ����̉��l�i���ɂ�j�⌌���҂Ɍo�c�������B

�@�y�n�i���j�E���O�ʂɂ̂�������قLj�l�O�̕S���łȂ���l�ɗa���čk�삳���A�N�v�͕��������S����y�n�i����j�ƁA���낢��̎������œc���������Ă���B

�@���l�ɁA���n�����y�n�S�M���������̎�ނ͂��ꕪ�t�傾���Ŏ����Ă���B���̂悤�ȑ��ł���B

�@�܂��A�c�ꖇ���ƂɁA���ۂɍk�삵�Ă���S�����i�{�i�ق�j�S���j���������t������鎞���͂��Ă��Ȃ������B |

�V��19�N�A���}���n���i�������V�������j

|

�@�i�s���i�i�N�s��n�j�̓y�n�́A�u�������v�i�������イ�������j�ŁA�܂葺�S�̂ōv�d�S�������A���̋��i���j�������Ă���̂́A�����̂悤�ȕ��t��ɂȂ�I�g�i�S���ł������B

�@�i�\�Z�N�i��ܘZ�O�j�ɁA�a�֔��K�i����j���i�ӂ��j������k�������A�[���ɂ����ꂽ��u���n��ӂߎ��v�ƌx�����Ă���̂��A���K��[�߂��O�����A�a�c���Ɠ��l�A���n�����w�̕S������������ł��낤�B

�@�܂��A�ߐ��̖閾���̑��X�ł������B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|