|

****************************************

Home 杉並区の歩み(前半 後半) 杉並の自然 杉並の生活 文化財散歩 付録

三部 杉並の生活 井口金男

1 杉並の農業

農・臘物/藍/茶と養杢/四谷丸太/杉並の農業のこれから

2 杉並の農家

屋散森/長家の問取り

3 杉並の民間信仰

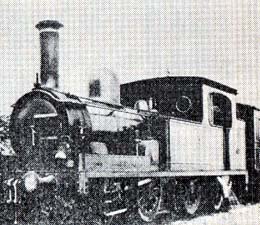

庚申玲/地蔵塔/観音塔/阿弥陀塔/その他の石塔/絵馬信仰

4 杉並の年中行事

5 杉並の交通

乗合馬車/国鉄中央線/西武鉄道新宿線/京王帝都電鉄井ノ頭線/

京王電鉄京王線/地下鉄丸の内線/乗合バス

6 杉並の教育

明治の教育/大正から終戦までの教育/新制度の教育 |

1 杉並の農業

top

杉並区の地域は、すでに述べたように地勢平坦で畑地に富んでおり、古くより農業地として開けてきたところとして知られている。

江戸開府から、江戸近郊の蔬菜などの供給地として、主要な役割を果たしていた。

明治にはいっても純農村には変りはなかったが、中央・京王・西武線などの交通機関の発達と共に、盛んであった農業はしだいに減少し、また、昭和初期における経済恐慌は農村をも厳しく襲い、農業の転換などが行なわれ、経営も専業から兼業化されるものが現われはじめた。

その後、戦争により農業の重要性が叫ばれたが、労働力が失われ生産が十分行なわれず、農地も荒廃した。

終戦後、農地法による自作農創設が行なわれたこと、また農業協同組合の結成による経済的・技術的な地位の向上が図られたが、都市住宅地として進展が激しく、伝統の農業も現在では杉並の北部から西北部の井草・善福寺の地域と西南部高井戸・久我山地域にわずかにとどめるような状態となっている。

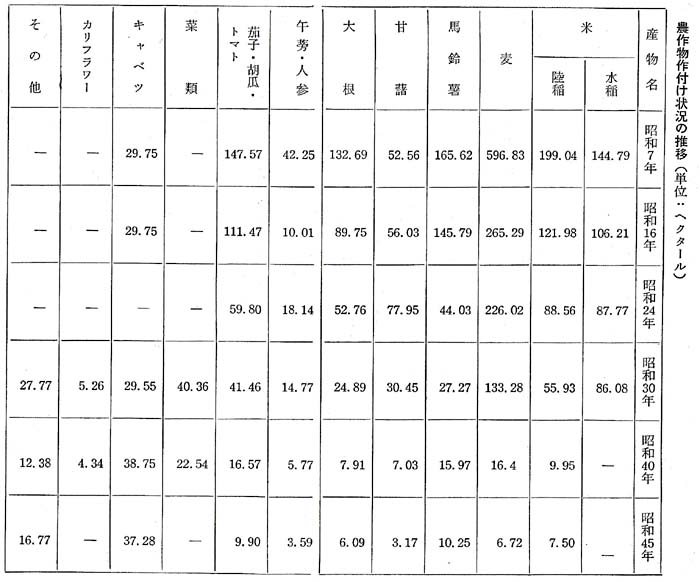

農産物

明治七年の『東京府志料』により区内の農産物をあげてみると、米・小麦・大麦・裸麦・蕎麦(そば)・稗(ひえ)・粟(あわ)・黍(もろこし)・甘藷・大根・独活(うど)・牛蒡(ごぼう)・胡瓜(きゅうり)・菜種・茄子・芋などがある。 江戸時代もほぼこのようなものが生産されていたようである。

米は水稲ばかりでなく、畑地による陸稲(おかぼ)も作られている。

明治から大正にかけても、米・麦などを主体とした、蔬菜作りなどの行なわれていることは変っていない。

しかし、大正から昭和にはいり、周辺住民の増加と共にしだいに蔬菜生産に主力が移っている。

終戦後は、従来の農業形態はすっかり姿を消し、ビニールハウスによる生産など、農業経営にも大改造が行なわれたが、現在では、花木・樹木などを主体とした農業に変りつつある。 |

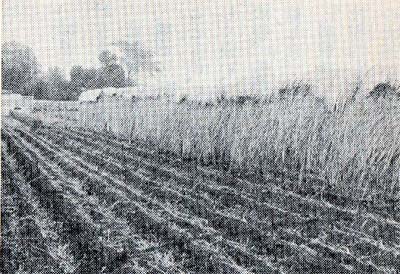

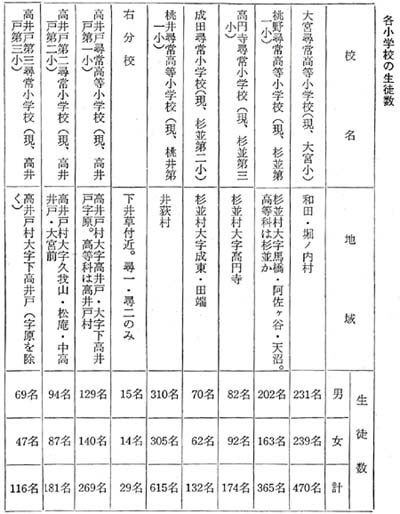

刈り取った陸稲(昭和49年、下井草2丁目)

|

藍(あい)

区内の旧家に「あい屋」と呼ばれる家があるが、これは明治期に染料の原料とするため藍葉を藍玉に加工した家の名残りである。

この藍葉は、江戸時代にも生産されていたようであり、弘化四年(一八四七)、上州館林(たてばやし)在八王子村の百姓幸七という者が、小川新田(現、東京都小平市)において藍の新栽培法令新品種の紹介などを行なっている。

この紹介が近在に広まり、杉並区内においても明治一〇年〜二〇年代には、生産の最盛期となっている。

この藍葉の生産は、区内全域で行なわれ、加工を行なう「あい屋」も当時は三〇軒くらいを数えるほどになったが、明治三八年頃、ドイツからアニリン染料が輸入されることになり、「あい屋」は犬損失をうけ、藍の生産は減退してしまった。

茶と養蚕(ようさん)

東京府は、明治初年に、輸出の増大を図るための産業振興策として、農家に茶と養蚕を奨励している。

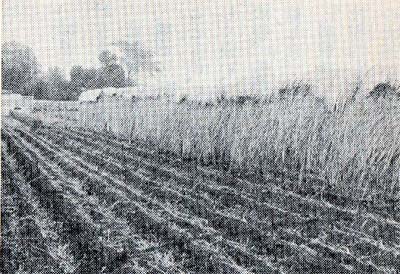

茶は、区内の和田・阿佐ヶ谷・上荻窪・上井草の各村がとくに盛んであった。茶葉の栽培ばかりでなく、人手を雇って人工による手製茶を行なう家もあったが、人手の割に利益が少なかったことなどから、大正期までで終っている。茶畑は、昭和の初期にもまだ残っていて、茶摘みが行なわれているのが見られた。しかし、この茶畑も、戦争中に食糧生産のため畑地に変ってしまった。

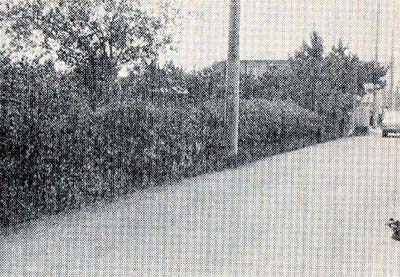

上井草あたりには、今でも当時の茶畑の一部が畑の一隅に生垣のような形で残されているとこ

ろがある。

養蚕は、明治の産業奨励策により着手した家が多くあったが、蚕(かいこ)の病害が多く発生し中止した家も多かった。 |

畑脇に残された茶の木(上井草2丁目)

|

しかし、こうした中でも、区内の井荻村は、当時の豊多摩郡内の第一の生産量をあげている。

これは、村内の大沢初蔵氏を中心とした有志一一名が発起人となって養蚕振興を目的とした弘進社を設立し、蚕種紙の購入・配布・技術指導などを行なったことなどが、大きく寄与している。

井荻村の養蚕に尽くした大沢初蔵氏は、大正一〇年に亡くなり、これと時を同じくして、この地域の養蚕も徐々に消え去ってしまっている。

なお、上荻二丁目の白山神社には、弘進社の社員が明治三一年四月に奉納した蚕の献額がある。

四谷丸太

区名も杉並と袮されているように、本区内は杉の植材が行なわれ、とくに高井戸周辺は江戸時代頃から杉丸太生産地として知られていた。

この杉先太は、「四谷丸太」と称されているが、これは、甲州・青梅・五日市の各街道沿いに散在した杉丸太生産地から、四谷に集中され江戸市場にはいったことに起因している。

丸太材は、足場丸太や磨(みがき)丸太として必要とされたもので、消費地に近いことが条件とされた。

また、杉は常に水気があって、黒土の層の厚い土地で、清浄な空気の所が最適とされた。

本区の地域はこの条件に適していたことが、杉丸太生産地として盛んになった原因とされている。

この杉丸太生産も、大正五年〜六年にわたって病虫害が発生し、また、その後大正一二年の大震災後の郊外の発展により植林が行なわれなくなってしまい、衰退してしまった。

しかし、昭和の初期においても高井戸周辺は、さながら山間の林業村を思わせるような所も残されていたが、今はその名残りもない住宅地に化してしまっている。

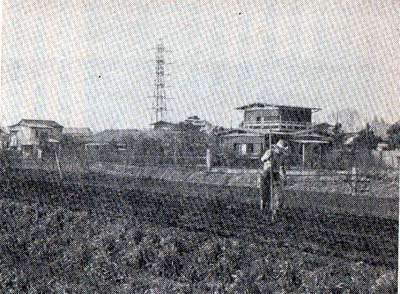

杉並の農業のこれから

杉並の農業は、明治・大正から昭和初期におけるような形態は、全く失われてしまっている。

昭和五一年現在における区内の農家戸数は四三七戸で、そのほとんどが兼業農家であり、農地面積は一三一ヘクタールで、区総面積の三・九パーセントにすぎない状況となっている。

これら農地は住宅地内に存在し、通風が悪く、農耕不適地となり、樹木・苗木生産などへの転換が行なわれている。

このような過密都市化する中で、緑の自然環境を保持するような方途を考慮した見地から、今後の農業のありかたを検討していかなければならないと考えられる。

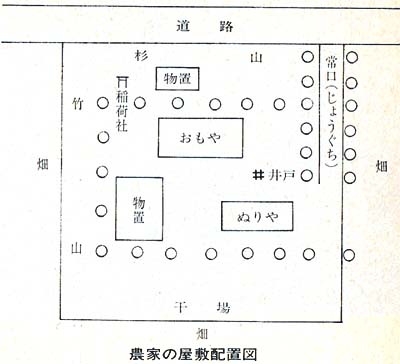

2 杉並の農家 top

武蔵野の風景にいっそうの趣をそえるものとして、屋敷森と草葺きの農家がある。

草葺き屋根の農家は、区内では見ることができなくなってしまったが、屋敷森は、住宅街の中でわずかに往年の姿を残しているものがある。

この中でも、東京都の文化財に指定された横倉邸(高井戸東三丁目、昭和二年三月指定)と相沢邸(阿佐谷北一丁目、大正八年一〇月指定)の二つのケヤキの屋敷森がある。

ここのケヤキは樹齢約三〇〇年の大木である。

宅地化が進む麦畑(昭和42年、久我山3丁目) |

阿佐谷駅より見た相沢家屋敷森(昭和42年) |

屋敷森

屋敷森は、ケヤキ・カシなどの喬木(きょうぼく=高く大きくなる木)が植えられている。

土地の旧家の人は、「きもり」とも呼んでいる。

この屋敷森は、秩父おろし・筑波おろしともいわれる冬の砂まじりの風や秋の台風からの保護を目的といしたものである。

このケヤキの落葉は、堆肥としても使われている。さらに屋敷森に接して竹・杉なども植えられている。

これも竹は食用とするほか、桶のタガやカゴなど、杉は丸太などにして使用されている。

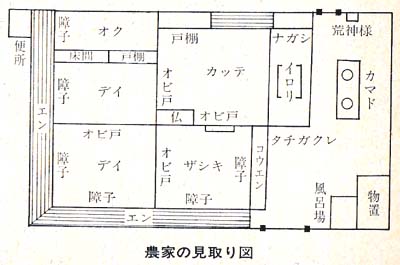

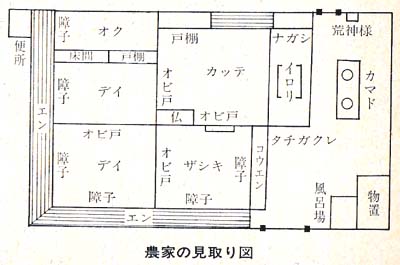

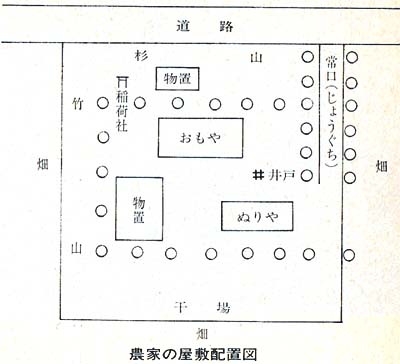

農家の間取り

家の間取りは、土間・ザシキ、デイ・ヘヤ・カッテとなっている。 ザシキ・デイ・カッテなどは、オビト(唐紙)または障子で区切られている。 土間には、入口・裏口が設けられ、風呂場・物置きなどがある。 |

|

入口は六尺間口・裏口三尺間口が普通である。

ザシキは一般の接客用に用いられ、仏壇・神棚がおかれる。

デイは、ザシキに続き、婚礼や葬儀に使用される表座敷である。

デイ・ザシキは、八畳か一〇畳の畳敷きで、外側は障子・雨戸・縁となっている。

ヘヤは主人夫婦の寝室である。

カッテはイロリ・ナガシが設けられ、ここで食事などをとり、日常生活が行なわれる。

ナガシには明かりとりとして格子戸がつけられている。

3 杉並の民間信仰 top

区内を歩くと、道端の一隅に造立された古い石塔にきがつくことがある。

これは、江戸時代に盛んになった民間信仰によって造立された庚申(こうしん)塔などと呼ばれる石塔である。

民間信仰とは、教祖・教団をもたず民衆の間で伝承的に行なわれている信仰で、既成宗教から変容したもの、神道・仏教、もしくは中国の道教などと習合したものなどがある。 平安時代から鎌倉時代においては、庚申待(まち)・月待などの行事が貴族間で行なわれているが、庶民の間で行なわれるようになったのは、室町時代以降になってからのこととされている。

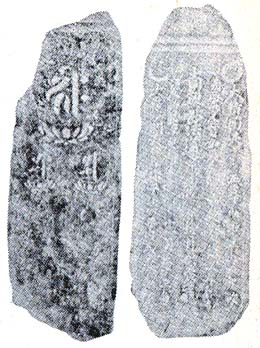

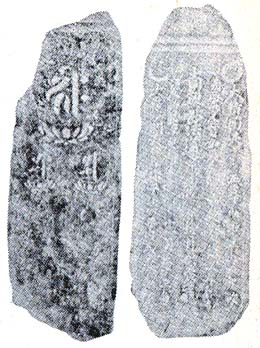

区内には、次のような板碑(いたび)が保管されており、月待および念仏供養の信仰が行なわれていたことを知ることができる。

イ、覬泉寺(今川二丁目)

文明十二年(一四八〇)銘 月待供養 板碑

文明十四年(一四八二)銘 念仏供養 板碑

ロ、井口公氏(清水二丁目)

宝徳四年(一四五四)銘 月待供養 板碑

ハ、光明院(上荻二丁目)

文明二年(一四七〇)銘 念仏供養 板碑 |

江戸時代になると、これらの信仰は、村の部落などを単位として、庚申講・念仏講などと称する講を組織し、祈願供養のため石塔を造立して、一定期日を定め講員一同が集まり供養を行なっている。区内の現存するこれらの石塔は、二百数十基におよんでいる。 |

宝徳4年の月待供養(右、井口公氏蔵)と

文明2年念仏供養(左、光明院蔵)の板碑

|

このようにたくさんの石塔が江戸時代に造立されたのは、村落が整備されたこと、当時の人間生活において、あらゆる災害・悪疫などに対する救済は、神仏の加護にすがる以外方法がなかったことなどによるものと考えられる。

このことは、ほとんどの石塔に、「天下泰平国土安全」とか「二世安楽」と刻されていることからも知ることができる。

しかし、願文の中には、「御地頭御武運長久祈現当二世安楽所」(西荻北四ノ三七所在、正徳六年=一七一六の庚申塔)と刻し、地頭(領主)の御武連長久までも祈願している珍しいものもある。

この盛大であった江戸時代の民間信仰も、明治の文明開化による社会の近代化と共にしだいにうすれてしまっているが、今日でも講中によって昔の行事をささやかに続けているところもわずかにある。

なお、この民間信仰石塔には、講中の人数・村名などのほか、「これよりひだりふちゆうみち」などの道標銘などを刻したものなどがあり、当時の村民の心づかいをうかがうことができる。

地名銘の中には、多東(たとう)郡とか中野郷と中世的な名残りある郡名や郷村名を刻したもの、野方(のがた)領と江戸時代の地域名を刻したものなどがみられる。

なお、野方領とは、大名の所領地につけられた領域でなく、何かに地方という意味に用いられた、江戸時代の呼称である。野方領は、多摩郡・豊島郡・新座(にいざ)郡内におよんだ村々の地域である。

また、多東郡に見る銘石塔は、

永福一−二五所在 正保三年 庚申塔

成田東四−一七所在 寛文四年 観音塔

成田東三−三所在 寛文三年 地蔵塔

がある。

中野郷の銘石塔には、

成田西三−三所在 寛文八年 庚申塔

成田西三−三所在 元禄三年 庚申塔

がある。

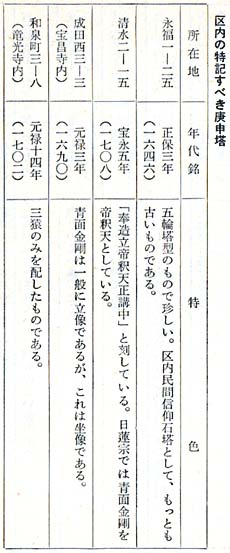

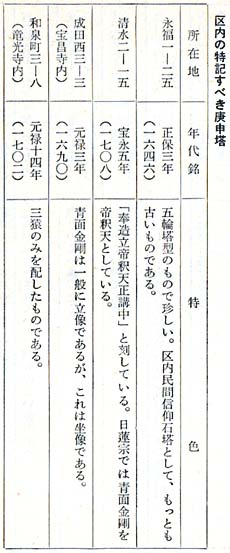

庚申塔(確認数、八五基)

道教の説に庚申の夜、人体の三尸(さんし=三匹)の虫が睡眠中に身体から脱け出して天に登り、天帝にその人の罪科を報じ、天帝はそれにより、その人に災難などの罪科を課する。

従って、この夜は、身を慎んで諳善を行なうべきであるとされている。

この道教説により庚申信仰が行なわれ始めたようであるが、庚申(申=さる)から猿を神使とする山王信仰とも習合している。

江戸時代の庚申塔は、本尊を忿怒(ふんぬ)形の立面金剛とし、日月不言不見不聞の三猿、天邪鬼および二鶏を配するものが一般的な形態とされている。 |

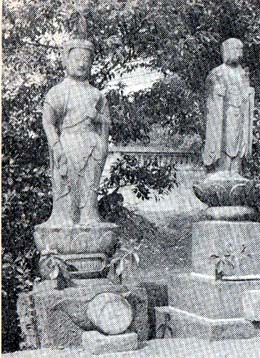

青面金剛坐像のある庚申塔

(成田西3丁目、宝昌寺)

|

|

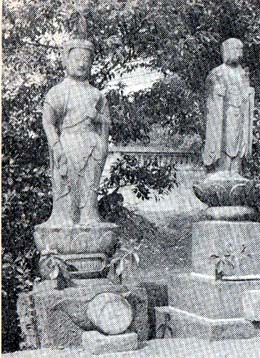

地蔵塔(確認数、一〇六基)

地蔵菩薩は、人間の苦を除き、楽を与え、六道衆生を狡済する仏とされ、六道衆生の救済から六地蔵信仰があり、救済能力が人間の実生活に迎合され、延命地蔵・子育地蔵などの信仰となっている。

また、地蔵菩薩は、冥界と現実界との境に立って守護されるということから、村の境の守護と、村の安全を守護する菩薩とされ、村境の路傍、または道辻に多く建立されている。 |

|

聖観音石塔(左)と地蔵石塔(右)

(成田東4丁目、天桂寺)

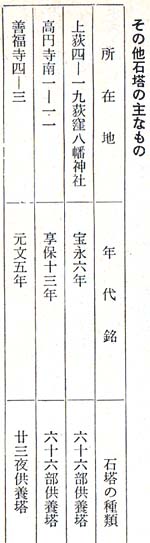

観音塔(確認数、区内四六基)

観音は、観自在菩薩ととなえられ、聖観音・十一面観音・千手観音・如意輪観音・馬頭観音・准胝(じゅんてい)観音・不空羂索(ふくうけんじゃく)観音の七つの法力(ほうりき)を持った観を生ずることができるとされ、七観音、または、六観音(准胝または不空羂索観音を除く)の信仰が行なわれている。 |

|

|

また、観音の衆生救済は無窮(むきゅう)とされ、その場合、三十三身示現(じげん、三三の変った姿になって現われる)を行ない法力を発揮することができるとされている。これが三十三観音信仰となり、坂東三十三ヵ所、西国三十三ヵ所・秩父三十四ヵ所が置かれ、坂東・西国・秩父を合わせた一〇〇ヵ所の百観音信仰となっている。

馬頭観音は、頂上に馬頭を冠していることから馬と農業・馬と運送に習合し、農村および街道筋の村民に信仰されている。

阿弥陀塔(確認数、一〇基)

阿弥陀如来は、西方(さいほう)極楽浄土の本尊とされ、この仏を信ずる者は、必ず極楽往生でき、来世の果報を得るための難行苦行(なんぎょうくぎょう)を積まず、ただ仏名を唱えて仏の袖にすがりさえすれば、仏は大悲の光明か照らし、摂取の手を延べて迎えて下さるとされ、念仏講が多くこの石塔を造立している。

区内の特記すべき阿弥陀塔は、善福寺二−三〇にある延享二年(一七四五)橋建設の供養として造立されたものがある。

その他の石塔(確認数二八基)

その他、区内で見られる民間信仰の石塔としては、月信仰から始まった月待供養瘠、法華六十六部の納経供養塔などがある。

長野・神奈川県などでは、道祖神石塔が多く造立されているが、杉並区内をはじめ東京都内の地域では非常に少なく、あまり見かけない。

絵馬信仰

神社の拝殿、路傍の小祠に絵額が掲げられているが、これは絵馬と呼ばれ、神仏に対する祈願または報謝のため奉納されたものである。

古くより馬は神のお使いとされ、神に祈願するには生馬を献上する風習があった。

その後、平安・鎌倉と時代が下るにしたがって、木彫り馬の献上にかわってくる。

しかし、それもできない庶民は、「馬の絵」を奉納して祈願を行なってた。こうした祈願もしだいに現実的になり、願いを絵に託して奉納する方法がとられるようになり、今日見られるような絵馬となっている。

区内に現存する絵馬は、大宮二丁目の大宮八幡宮に所蔵されている慶安四年(一六五一)の由井正雪(ゆいしょうせつ)の奉納と伝えられる白鷹の絵馬があるが、文化・文政期(一八〇四〜二〇)以降明治初期のものが多い。

絵馬の図柄は、神話・伝説・祭礼・武者・歌仙絵など多彩である。

この図柄のうち、神話・伝説は悪疫予防または五穀豊穣祭礼、武者絵、歌仙絵は祈願成就によったものではないかと考えられている。

絵馬は、画家または絵馬師によって描かれたものが奉納されている。

区内の絵馬には、晴斎・東渓・東斎・英信・国春などの署名のものがある。

この署名者のうち、晴斎は、中沢晴斎と袮し区内荻窪に住した画家であり、東渓は鎌田東渓と袮した中野区内鍋屋横丁の絵馬師、東斎は吉田東斎と袮した足立区千住の絵馬師であるとされている。

なお、区内の大宮八幡宮には、槍術・弓道など一門の氏名を連記して奉納した武術上達祈願の絵馬、また上荻一丁目の白山神社には、繭玉(まゆだま)で作った蚕豊作祈願などの絵馬がある。

「小絵馬」

小絵馬は、家内安全・病気平癒・牛馬安全などの個人祈願を目的として奉納されたもので、図柄も非常に多くの種類におよんでいる。

小絵馬は前年のものは焼き捨てられる習慣があるので、残されているものは少ない。

現在、区内の寺院などで見られる小絵馬の図柄には、「おがみ」「馬」などのものがある。

「おがみ」は神前で敬虔な祈りを捧げているところを描いたもので、久我山二丁目の瘡守(かさもり)稲荷の祠(ほこら)には、「おがみ」の小絵馬がたくさんかけられている。

馬の図柄は、「つなぎ馬」「ひき馬」「走り馬」などがある。「つなぎ馬」の小絵馬は、堀ノ内一丁目の熊野神社、「ひき馬」の絵馬は上荻一丁目の白山神社と荻窪一丁目の田端神社に残されている。

江戸末期、堀ノ内三丁目の妙法寺には、心の字と錠前を描いた小絵馬の奉納が行なわれたと伝えられている。

これは心に錠をかけ禁欲の誓いを祈願したもので、

との歌などもはやったといわれている。

なお、区内の旧家では、今日でも荒神(こうじん)様には「にわとり」、稲荷様には「きつね」、天神様には「うし」の小絵馬を各祭日に供えている。

4 杉並の年中行事 top

江戸近郊の村々は、地方農村に比較して経済上は楽であったようであるが、労働のつらさ、はげしさは変らなかったようである。

娯楽の少なかった当時のことでもあり、物の日・労働休みの日・祭礼の日の飲み食いなどが楽しみとされていた。

また、江戸時代より村民の生活は、組合または、つき合といわれた集団を中心として行なわれており、区内の住民は、ほとんど全部か農民であったので、農作物の収穫に関する「雨乞」「ぼーち」などもこの集団の協力によって行なわれてきた。

こうしたことが年間の行事として続けられ、「しきたり」として守られてきた。

こうしてきずきあげられた年間行事であるが、社会の近代化と共に整理・廃止されるものが多くなっている。

しかし、集団社会における相互協力など伝統的に行なわれてきた行事であるため、今日でも守り続けられているものがある。

一月

里芋と大根で雑煮をつくって、三が日の朝食べる。

正月元日より三日までは三が日と袮して仕事を休む。

二日 仕事始めで、朝から半日、仕事をする。

七日 「七草」(ななくさ)。大根または蕪を入れた粥(かゆ)を食べる。

一一日 「倉開き」。倉の戸を開き酒を供える。アボヘボ(粟穂)をつくりナゲにつるす。

一四日 マユの形をした団子を作り、木の枝にさして大黒柱にゆわえて飾り、神棚にも供える。

「マユダマ」は蚕が盛んであった井草方面多く行なわれていた。

一五日 お供餅を入れた小豆粥を食べる。

一五日より一六日は、ヤドリ日で、雇人は家に帰る。

一八日 一五日の粥を残してこの日に食べる。これを食べると蜂にさされない、とされた。

二〇日 エビス様で、朝は鯛と雑煮を供え、夜はうどんを供える。

二月

節分 鰯の頭をナスの枯枝にさして「湖瓜の虫の口焼き」「陸穂の虫の口焼き」と唱えながら焼き、それをヒイラギと共に母屋・倉・物ばの戸口にさし、神棚に灯明をあげて豆まきをする。日蓮宗の檀徒の家では豆まきをしない家がある。

初午(はつうま、二月の最初の午の日)。つき合、または村の稲荷社に集まり、赤飯・酒を供えて、飲食する。

五色の紙に「奉納稲荷神社」と記した幟(のぼり)を供える。屋敷神の稲荷社にも同様に幟赤飯を供える。

三月

三日 桃の節供。お雛様を飾り、赤白緑の菱餅を供える。

お雛様は、早く出して早くしまうものとされている。

そうしないと女の縁が遠くなる。

一八日 彼岸の入り。墓参りをする。二一日中日、二四日彼岸のあげ。

五月

五日 「五月の節供」。五月人形を飾り、かしわ餅を供える。武者人形に家紋のついた幟と鯉幟を立てる。

久我山方面では、落人と見破られないように幟を立てない家もある。

七月〜八月

雨乞い 晴天が続き、作物の被害をうけるようになったときに行なう。

青竹を水がはいるように穴をあげ、弁天池などから水をくみとり、穴に杉の葉をさしてこぼれないようにし、「サンゲ、サンゲ、ロクコンショウジョウ」をくりかえしながら寺または神社に行き祈願を行なう。

祈願 久我山・永福町あたりは村の稲荷神社、井草あたりは妙正寺、または井草八幡宮などで行なっている。

七日(七夕=たなばた)。子供が早く起きて芋の葉にたまった露をあつめ墨をすり、願いごとを短冊に書いて竹につけて七夕様を飾る。

七日の朝は「まんじゅう」「団子」などを作り七夕様に供える。

七夕の日にチャガ(かや)で作った二匹一対の馬を庭先に飾る家もある。

七夕の竹は七日がすぎると畑に立てる。

一三日(お盆)。居間の一隅に竹で囲った精霊(しょうりょう)棚を作り仏壇から位牌を移して飾る。

栗、柿など未熟の果実を棚の前につるして供える。

蓮の葉に一つには毎朝くみたての水を入れ、別の一つには茄子を細かく切って入れる。

拝むときはミソハギの枝を蓮の葉の水に入れ、その水を茄子にかけてから、線香をあげ拝む。

一三日の晩、小麦ガラの迎え火で精霊様をお迎えする。ご飯・精進料理を供える。

一四日朝は、まんじゅう、昼はうどん、夜は精進料理でご飯を供える。

一五日朝は、おはぎ、昼はうどん・茄子・胡瓜に「オガラ」をさして足とし、精霊様の送り牛馬として供える。

精霊送りは、夜なるべく遅く行なう。

八月

一日 八朔(はっさく)の祝い。

まんじゅうをつくり、仕事は休む。

九月

三〇日 荒神様(火の神)のお立ち日で、おみやげ団子として三六個の団子を供える。

一〇月

二〇日 「エビス様」が金儲けに行くので、鯛と赤飯を供える。マスに金を入れて供えると金持ちになるとされている。

大宮・堀ノ内方面農家では高盛ご飯と「コック煮」を供える。

三〇日 荒神様のお帰り日で、うどんを供える。

一二月

餅つき 一八日より二八日ごろまでの間に行なわれる。九日の日はつくものでないとされている家がある。

二二日(冬至)。「トウナス」を食べると、中風除けになる。

三一日(大晦日)。神棚を清め、お灯明をあげ酒を供え、一年の感謝祈願をする。 氏神様より「ヒトガタ」がくるので、家族の名前・年齢を書いて一年の大祓(おおはらえ)をうける。 |

近隣集まっての餅つき風景

|

5 杉並の交通 top

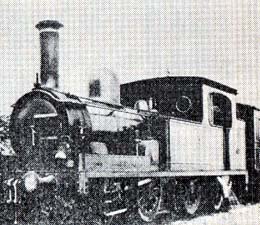

甲武鉄道敷設当時走った1-B-1型機関車 |

昭和初年の荻窪駅 |

昭和初年の阿佐ヶ谷駅 |

杉並の交通機関は、明治初年に甲州街道と青梅街道を走った乗合馬車に始まっている。

鉄道は、現在の国鉄中央線が、明治二二年に甲武鉄道株式会社によって開設されている。

この当時は、まだ汽車鉄道であり、利用の利点などが一般には理解がなく、「宿場がさびれる」、「ばい煙が農作物に害を与える」などを理由として、鉄道敷設(ふせつ)の大反対運動が行なわれている。

この反対通動により、当初敷設計画の大幅な変更が加えられ、人家なとがら極力離れた地域に敷設が行なわれた。

しかし、大正後半から昭和にかけて、汽車鉄道は電車鉄道に進むなど、鉄道に対する認識が高まると共に、鉄道敷設の要望、駅の誘置運動などが行なわれ、中央線の高円寺・阿佐ヶ谷・西荻窪駅の開設、私鉄各線の敷設が進んだ。

現在区内の鉄道は、区の中央に国鉄中央線、北部に西武新宿線、南部に京王帝都井ノ頭線・京王線の各線がある。

また、青梅街道の地下を荻窪から新宿方面に走る営団地下鉄丸の内線がある。

これら鉄道各線は、終戦前まで田園風景の中を走ったのどかな郊外電車から、今日見るように中央線は高架・複々線化、私鉄の各線は車両大編成化・急行運転などが行なわれ、都心への通勤・通学の大動脈に発展している。

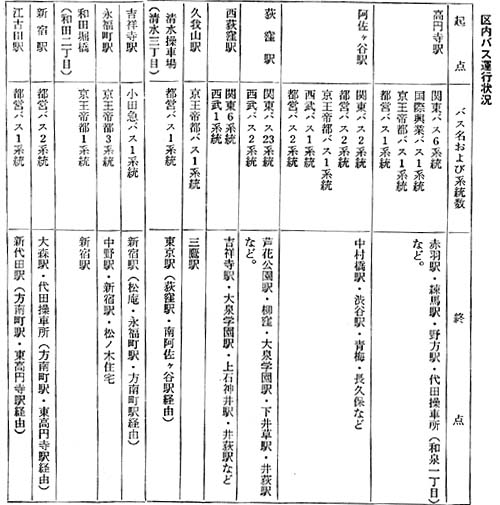

バス路線は、都営・西武・関東・国際興業・京王帝都・小田急各社のバス路線があり、鉄道各駅間や都心の間を結び、鉄道輸送の補完的役目を果たしている。

乗合馬車

甲州街道の乗合馬車は、明治二年から明治四四年頃まで、新宿の新町(新宿駅西付近)から調布の間を往復していた。二頭引きで六人乗りのものであった。

立て場(停留所)は、和泉一丁目あたりに置かれ、また、下高井戸三丁目の覚蔵寺前に馬の交替所があったといわれている。

青梅街道の乗合馬車は、中野の深沢幸治郎氏の経営によるもので、明治二年から明治二五年頃まで、日本橋・新宿・中野・田無・所沢を経て扇町屋(入間市)までの間を往復していた。

この馬車は、明治一八年の命令書に次のように定められている。

「郵便逓送ノ馬車ニ旅客及ヒ他ノ物品ヲ搭載スルトモ苦シカラス。然レトモ郵便物ノ重量卜旅客及ヒ他ノ物品ノ重量卜併セテ郵便物荷量制限越スヘカラス、但旅客一人ノ重量ハ一四貰目卜見倣シ、拾弐歳以下ノモノ半人トシ、四歳未満ノモノハ算入セス」

東京より中野まで一貫目が二銭であった。

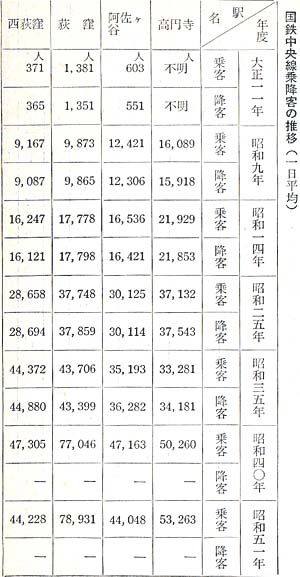

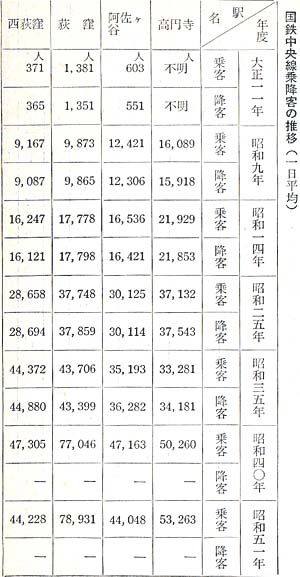

国鉄中央線

明治二二年四月、甲武鉄道株式会社によって立川〜新宿問二七・二キロ、続いて同年八月立川〜八王子間九・九キロが開通している。

甲武鉄道は、路線計画として、人口の集中した甲州街道および青梅街道沿いに敷設を予定したが、住民の反対運動にあい、両街道に関係のない田園・林野地域を通る新宿〜立川の一直線の路線としている。 開通当時、新宿・八王子間は、一日五往復、英国ウィルソン社製1-B-1型タンク機関車が客車をつないで走り、時速は約三〇キロで、片道一時間三分かかったということである。 開通当時の駅は、新宿・中野・武蔵境・国分寺・立川・八王子であった。

その後、明治二四年一二月に荻窪駅が開設されている。

明治二八年に新宿〜飯田橋間が開通しているが、東京駅まで通じたのは、大正三年である。 明治三六年に国営八王子〜甲府間と連絡し、明治三九年一〇月一日に国営に移管され中央線となった。

大正八年一月に東京〜吉祥寺駅間が電化されている。大正一一年七月には、高円寺・阿佐ヶ谷・西荻窪の三駅が開設され、この頃から駅を中心とした沿線の発展がめざましくなり、昭和八年には急行運天が開始されている。 |

|

|

| さらに最近では、昭和四一年四月に、中野〜荻窪間、昭和四四年四月に荻窪〜三鷹間の高架複線化が行なわれている。 |

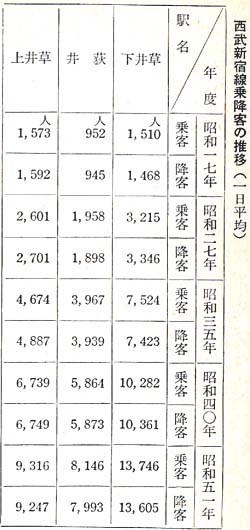

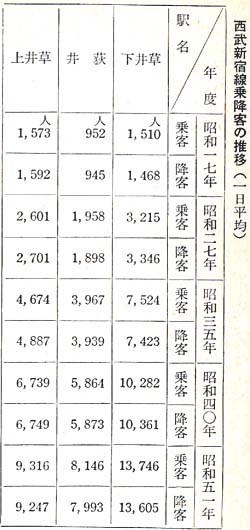

西武鉄道新宿線

この鉄道は、西武新宿〜本川越間を結ぶ。区の北部を東西に走っている。昭和二年四月東村山〜高田馬場間二三・五キロが西武鉄道株式会社によって敷設され、明治三八年三月、川越鉄道株式会社により敷設された久米川〜本川越間と接続、高田馬場〜本川越間の直通運転を開始している。

昭和二七年三月、高田馬場〜西武新宿間を延長し、都心との連絡のための役割を果たしている。

区内に設けられている駅は、下井草・井荻・上井草の三駅である。

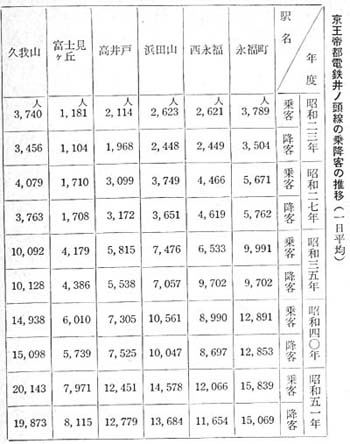

京王帝都電鉄井ノ頭線

この鉄道は、渋谷〜吉祥寺間を結び、区の南部を東西に走っている。

昭和八年八月、帝都電鉄株式会社によって渋谷〜井ノ頭間、翌九年渋谷〜吉祥寺間の全線が開通している。

帝都電鉄株式会社は、昭和一五年に小田急電鉄株式会社と合併、さらに昭和二三年六月京王帝都電鉄株式会社となった。

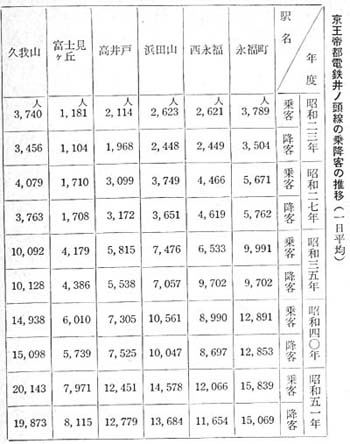

区内に設けられている駅は、永福町・西永福・浜田山・高井戸・富士見ヶ丘・久我山の六駅である。

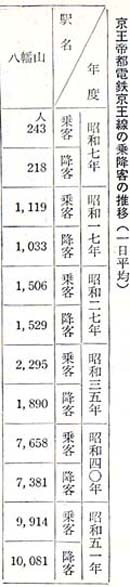

京王帝都電鉄京王線

この鉄道は、新宿〜八王子間を結び、区の東南端を東西に走っている。

明治四○年に敷設の許可を受けているが、中央線の時と同様、住民の反対運動が行なわれ、計画などを変更し、大正二年四月に笹塚〜調布間が開通している。

大正四年五月笹塚〜新宿間、翌年一〇月新宿〜府中間が完成した。

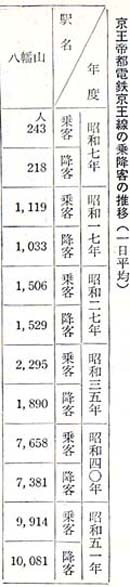

その後、大正一五年一二月八王子〜府中間の玉南鉄道を買収し、新宿〜八王子間の運転を行なっている。 区内には駅が設けられていなかったが、昭和二九年四月に世田谷区内にあった八幡山駅が移転、「新八幡山駅」が開設されている。 |

|

|

地下鉄丸の内線

地下鉄丸の内線は池袋〜荻窪間を結び、池袋〜新宿間は五回の部分開通の後、昭和三四年三月に開通している。

ついで、昭和三六年二月新宿〜新中野間・中野坂上〜中野言士見町問、同年一一月新中野〜南阿佐ヶ谷間、昭和三七年一月南阿佐ヶ谷〜荻窪間、同年三月中野富士見町〜方南町間が開通し、丸の内線が全線開通となった。

これにより、犬正一〇年から青梅街道の荻窪〜新宿間を走った都電は利用客が減少し、昭和三八年一二月一日廃止された。 |

| 地下鉄丸の内線の区内に設けられている駅は東高円寺・新高円寺・南阿佐ヶ谷・荻窪・方南町であるが、東高円寺は昭和三九年九月に新設された駅である。

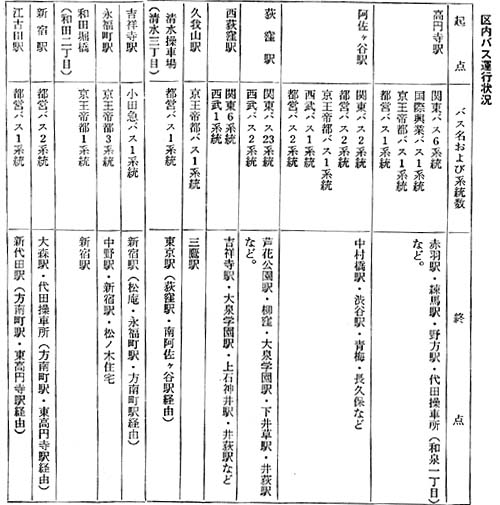

乗合バス

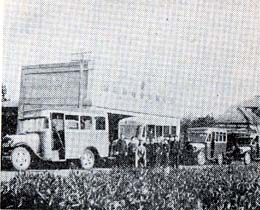

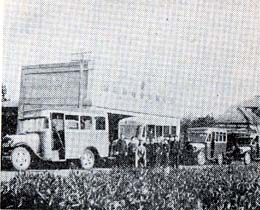

区内の乗合バスは、大正二五年七月より小野川乗合バス、昭和二年四月より昭和乗合バスが運行されている。 |

|

このほか、進運乗合バス・城西乗合バス・中野乗合バス・東京横浜乗合バスなどが運行されていた記録があるが、運行開始の年月は明らかでない。

東京の乗合バスの運行は、大正八年三月より開始された東京市街自動車株式会社のバスが最初とされている。 このようなことから、区内の乗合バスの運行開始は、区内の人口が増加しはじめた大正一二年の大震災後の頃からではないかと思われる。

その後、乗合バスの重要性が認識され、昭和の初めに会社の統合整理が行なわれ、小野田乗合バス・昭和乗合バス・中野乗合バスなどは関東バスに統合するなど、大規模経営が行なわれるようになった。

戦争中の昭和一六年頃より乗合バスは、ガソリン不足から、シリから煙を出して走る木炭車にきりかえられたり、路線の一部が廃止されたりした時代もあったが、現在では都営バスをはじめとして、関東バス・京王帝都バス・西武バス・国際興業バス・小田急バスの路線が、都心または鉄道の各駅間を密接に連絡し、区民の足として欠くことのできない交通補助網を作っている。 |

旧新町の小野田乗合バス

|

6 杉並の教育 top

江戸末期になると、中央の文化が地方にも普及し、庶民教育として私塾の寺子屋教育が始まっている。

明治維新後の政府による公立学校は、この寺子屋を母体として始められている。

その後の教育の充実・進展は目をみはるような速さで進んでいる。

これは、この充実・進展を支えるために、校舎建設の財源の確保などに努力した村の人々の力によるところもあるが、教育が富国強兵・戦争遂行のための国策に利用された面があったことは、反省しなければならないと思われる。

終戦後は、昭和二二年五月に新憲法の精神をうけて教育基本法・学校教育法が公布され、六・三制が発足している。

六・三制の発足は、戦後間もなく、戦災復旧も充分でなく教室不足で二部授業を行なうなど困難な時代もあったが、現在では整備された校舎で、健全な教育が行なわれでいる。

明治の教育

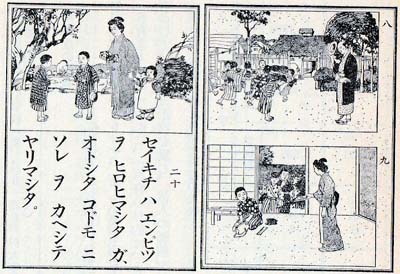

明治以前の児童教育は、藩学・郷学(ごうがく)・寺子屋などがあったが、杉並区内には下荻窪村の稲葉堂、堀ノ内村の牛泉堂東峰、和田村の啓迪(けいてき)塾、上高井戸村の誠雲堂、大宮前新田の三顧堂などの私塾があったことが明らかにされている。 寺小屋は、畳敷きの部屋て長机か一人机に座って行なわれ、男女は厳重に区別されていた。 勉強は、主として読み・書き・そろばん・礼儀作法であった。

各寺子屋の塾生は、大体二〇名から三〇名ぐらいであった。

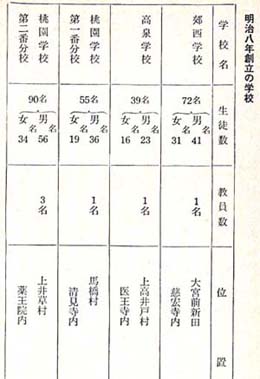

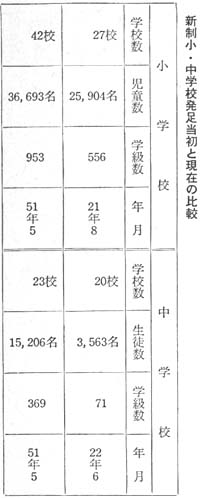

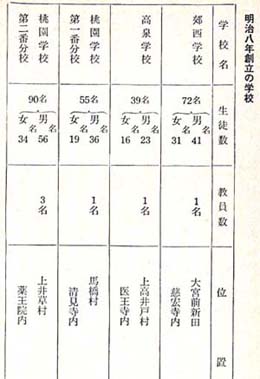

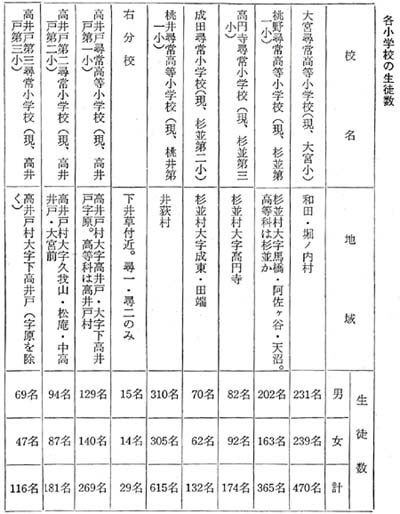

慶応三年(一八六七)一〇月王政復古の令が発せられ、翌明治元年三月一四日、五ヶ条の御誓文によって明治新政府の国是と共に教育の方針が示された。 明治二年に、政府は府県学校取調局を設けて小学校の設置を府県に令している。 しかし、杉並の地域に学校が設置されたのは明治五年二月、欧米の列国教育制度にならった学制の公布後のことで、明治八年に郊西小学校・高泉小学校・桃園学校第一および第二分校が発足している。 |

|

|

この学校の教室には、寺院があてられ、従前の私塾の生徒が引き継がれ、教員も一名ぐらいで寺子屋とあまり変らなかったようである。

学校は上・下等に分けられ、下等は六歳から九歳、上等は八歳から一三歳とされていたが、上等まで進む者は少なかったようである。 |

学科は修身・読書・習字・算術とされていた。 こうして発足した各校とも生徒が徐々に増加し、校舎の新築が行なわれるなど、その充実が図られ、明治二一年には、学校数七校・就学生徒一一五五名、就学率約五五パーセントとなっている。

明治一九年、小学校令により小学校は尋常科四年と高等科四年にされ、桃井小学校に高等科が設けられ桃井尋常高等小学校と袮せられ、他の桃野・大宮・高井戸(高泉小学校)の各校が高等科の併設を行なっている。 明治四一年には、尋常科六年・高等科二年となり、尋常科の充実が図られている。

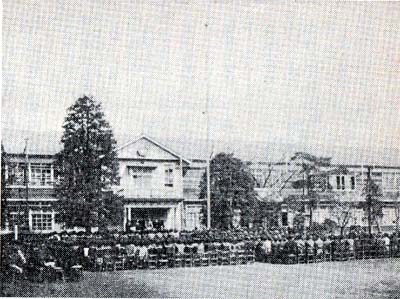

さらに、このころになると教科内容は、尋常科は修身・読書・習字・算術・地理・歴史・唱歌・体操、高等科は修身・読書・習字・算術・歴史・地理・理科・図画・唱歌・体操・裁縫(女子のみ)・農業(男子のみ)とされている。 国の教育の施策としては、明治二三年一〇月に「教育勅語」が発布され、天皇および皇后陛下の御真影と共に各校に下付があり、祝祭日には「教育勅語」の奉読、御真影の奉拝を行なうなど、「忠君愛国」を中心とした国家思想教育が強力に進められた。 |

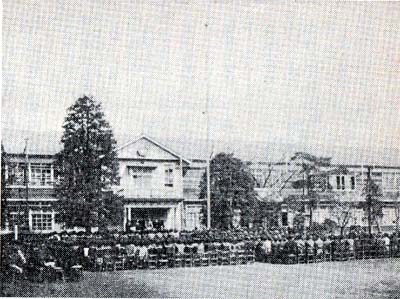

昭和初年の桃井第一尋常高等小学校

|

大正から終戦までの教育

明治の終りから大正の初期にかけて、社会の近代化の波が杉並の地域にもしだいにおし寄せ、就学者の増加、男女の就学率の相違がなくなってきたことを見ることができる。

大正期は、また大正デモクラシー時代といわれ、教育も自由主義的な傾向が見られたが、末期から昭和に入ると、満洲事変・日支事変などが起こり、国策に則した教育か再び進められ、昭和一六年四月には、国民学校訓が施行され、明治より呼称された小学校が国民学校に改称された。 国民学校は、「皇国ノ道ニ則(のつとり)テ初等普通教育ヲ施シ、国民ノ基礎的練成ヲ成スヲ目的トス」とされ、皇室中心・軍国主義的教育が徹底された。 教科書も従来の民主的な内容のものは一新され、「海軍のにいさん」「金しくんしょう」など戦争に関連したものが多くなった。

こうした状況の中で太平洋戦争に突入し、昭和一九年には学童疎明が実施された。また、本土空襲による全焼校は、杉並第三国民学校など九校、杉並第七国民学校など二校が半焼の被害を受けた。 |

|

|

新制度の教育

昭和二一年一一月に制定された新しい日本国憲法は、平和で文化的な国家の根本理念を定めたもので、この精神をうけて、新しい教育方針を示した教育基本法や学校教育法が定められた。

教育基本法第一条には、「教育の目的は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ自主的精神に充ちた身心とも健康な国民の育成を期して行なわなければならない」と規定されている。 新しい教育は、六・三制と通称され、従来の尋常科六年・高等科二年制の義務教育に代わり、小学校六年・中学校三年となった。

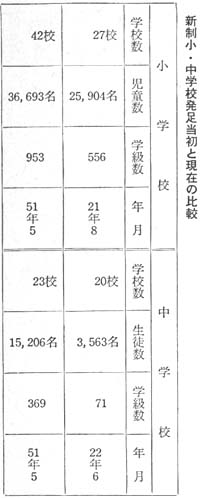

新制度発足時の区内における小学校は二七校、中学校は二二校であった。 この当時は、戦災による校舎の復旧も充分でなく、新発足の中学校は、小学校に同居したり、私立学校に委託などが行なわれた。 |

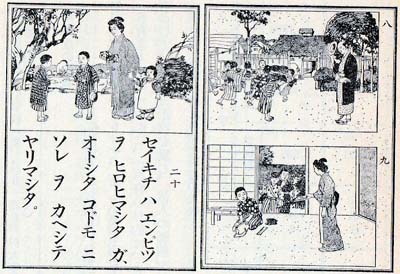

「尋常小学校修身書1」より

|

しかしその後は、経済の復興と共に校舎の整備も行なわれ、現在では、木造校合も解消され、きれいに整備された鉄筋の校舎で授業が行なわれている。

top

****************************************

|