|

****************************************

Home 一〜二章 三〜四章 五〜六章 七〜八章 九〜十章 付録

九章 戦争の足音

1 不景気から大戦へ

不景気の到来/産業と観光の大博覧会/金沢港建設計画/工芸王国金沢の復興

2 暗いトンネルの時代

消えゆく革新の灯/弾圧を乗りこえて |

十章 金沢の新時代

1 新しい文化の芽生え

敗戦と雑誌創刊の続出/『さくら文庫』のあゆみ/伝統工芸の明暗

2 金沢・現在と未来

金沢像の模索/歴史都市金沢へ |

九章 戦争の足音 top

1 不景気から大戦へ

不景気の襲来

一九一一九年(昭和四)九月、ニューヨークのウォール街に発した株式恐慌は、たちまち世界恐慌となり、不景気風は金沢にまで吹きまくった。

日本でもすでに一九二七年(昭和二)、銀行取付騒ぎの起ったほどの金融恐慌を生じ、政府は三週間の全国的モラトリアム(支払猶予令)を断行して、経済界は大きく動揺していた時期であった。

金沢市ではこの年、市営住宅に空家が続出し、弥生町・横山町・上鶴間町住宅は家賃を値下げしたが、一九五九年(昭和四)になり、二一四戸の家賃についてさらに一五パーセントから二・四パーレントの値下げを行ない、年俸二〇〇〇円以上の吏員の給料を減らした。

この年には市内の建具屋の五七パーセントは仕事がなく、金沢建具組合では同じく仕事を失なっていた大工業組合と共に、市内の学校の増改築を市の直営とし、大工・建具屋が稼働できるよう願い出た。

不況はひとり大工・建具業者だけではなく、企業の倒産がつづき、失業者が増加した。職のある動労者も賃金をカットされた。

一九二八年(昭和三)に警察によって解散させられていた労働組合の再建も行なわれ、きびしい警察の監視のなかで労働者たちは生活を守るためにストライキを行なった。

二九年五月五日、兼六園長谷川邸跡(梅林地)に三〇〇人の労働者が集まり、第一回メーデーを行ない市中へデモ行進した。 |

昭和初期の片町商店街

中央は宇都宮書店

|

一九三〇年(昭和五)は不況最悪の年であった。

金沢市の前年の当初予算が二二五万二一八〇円であったものが、三〇年度では一七九万八九二二円、二〇パーセント強の減額であった。

同年、豊作もあって米価は一升二○銭に暴落したため、石川郡安原村(金沢市安原町)の農民たちは一〇月二八日、市内白銀町の街頭で「一升一〇銭五厘」の立札を掲げて安売りしたが、なお売れなかったと新聞は報じている。

一九三一年(昭和六)九月、満州事変が起り軍需産業などの下請部門をうるおしたが、他の部門は相変らずの不況下にあえいでいた。

三二年(昭和七)、上海事変が始まり「非常時」の言葉が流行しはじめた。

しかも、不況は年と共に拡大し、とどまることがなかった。

たとえば、三三年(昭和八)における市民の住宅をみると、総戸数の五二・三パーセントが借家住まいであったことがわかる。

また、三四年(昭和九)四月一日現在の失業者を調べてみると三四八一人、他に緊急に生活保護を要する“要救護者”が一〇三八人に達していた。

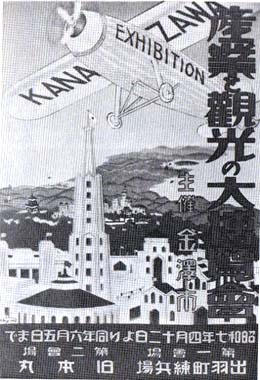

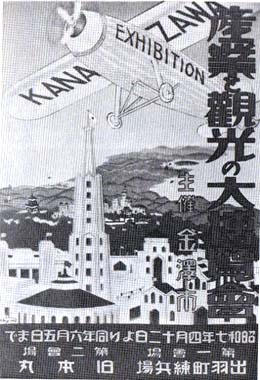

産業と観光の大博覧会

一九三二年(昭和七)四月一二日から六月五日までの五五日間、市内の出羽町練兵場(現、石川県厚生年金会館敷地)を第一会場、旧金沢城本丸(現、金沢大学敷地)を第二会場として「産業と観光の大博覧会」が、時局色をそえながら開催された。

金沢市長が博覧会長、金沢商工会議所会頭が協賛会長、同副会頭が協賛会副会長に就任したが、開会の日、市長の吉川一太郎は式辞の中で、「今や我国は未曽有の経済難局に直面し、殖産興業萎縮して振わず、上下其の災厄に窘(くるし)むこと幾年なるも、未だ好転の機を見るなし、今にして之が復興打開の策を国運の伸張を究むるにあらずんば、財界の恐慌は滋々深刻を極むるに至らん」と述べているように、この博覧会を不況打破の転機たらしめようとしたものであった。

第一会場はおよそ九九一・七四アール、ここには石川県・富山県をはじめ全国各府県および南洋庁所管地域の産物を展示する本館、その他迎賓館・絹業館・ラジオ館・美術工芸館・学芸館・国防館・逓信館・農産館・機械館(第一、二)・余興館・演芸館・水族館、特設館の東京館・名古屋館・奈良館・滋賀館・北海道館・朝鮮館・台湾館・樺太館・満蒙館・林業館・日支事変館・親鸞館・海女館があり、他に飛行塔・子供無料遊戯場が置かれ、また、第二会場には観光館・恩賜館・迎賓館などが置かれた。

展示点数三○万点、入場数五六万〇八四〇人、うち有料入場者は四七万〇三四○人におよんだ。 |

博覧会のポスター

|

『金沢市史』は「昭和初期の沈滞した金沢に起死回生的な刺戟を与えたといってもよいであろう」と評価しているが、事実、会期中のデパートの売上げは三五パーセント増、一般商店でも三〇パーセントから五〇パーセントの増収をみたといい、これ以後、中央卸売市場設置の促進運動、金沢港期成同盟会による金沢港建設の動き、定期航空用の飛行場設置運動、常備消防部の設置、公益質屋の開設、都市の美化、道路舗装が進められ、また、ダンスホールが開設されるなど、ようやく活気をみるようになった。

金沢港建設計画

金沢港建設を最初にいいはじめだのは、一八九七年(明治三〇)の片岡茂の「金石(かないし)築港論」である。

ついで一九一四年(大正三)、初代日銀金沢支店長の大三輪長兵衛(明治四年の支店開設時より在任)の、河北潟を埋立て金沢港を建設する提唱があり、二〇年(大正九)には石川郡大野町長の藤井伸三の町発展のための築港論、同年、桜井善太郎の「大金沢建設策」の一環としての商港論がアピールされたが、いずれも「痴人の夢」として嘲笑のうちに終った。

その後、二七年(昭和二)、示野(しめの)龍は日本海時代の到来を説き、金沢海港の重要性を指摘した。

さて、不況が深刻化する一九三〇年(昭和五)九月、『北国新聞』は、「金沢を活かす座談会」を催し、金沢港・都市計画と区画整理・美術工芸・運輸交通・対岸貿易・教育施設・公会堂改築などが話題となった。

当日出席した金沢運輸事務所長潮田耕は、金沢港建設による不況からの脱出を強く主張したが、一一月から一二月にかけて『北国新聞』紙上に「金沢港湾築港の急務」を連載し、金沢市民に金沢港建設をキャンペーンした。

同時に、現金沢港の基本設計となった『金沢港湾の築港に就いて』を自費出版し、県市・政財界・地元民に配付した。

論文の内容は、

一、都市の成立と金沢市

二、金沢市の産業及交通の現状

三、金沢築港の経済的価値

四、金沢築港の技術的価値

五、金沢港湾築設計画

六、築港費其他費用概算

七、河北潟干拓問題と港湾築設問題

八、金沢市民の覚悟 |

からなり、とくに五、六、七章は潮田の金沢港に対する熱情とすぐれた才能をいかんなく示している。 |

金石港の海運会社引き札

|

他方、大野町長光谷次郎松は、町長に就任した一九二二年(大正二一)以来、停滞した町勢の回復を港にかけ、大野港の金沢港化のために町民を説き政財界に奔走していた。

たまたま潮田を知ることによって交友を深め、金沢港建設への意欲をかきたてた。

北陸毎日新聞社最後の東京支局長であった作宮恒夫は、「光谷さんは、口を開けば『港』『港』に明け暮れ、築港以外に大野町の発展無しといいきっておられた」と述べている。

しかし、町内の党派的対立によって挙町体制をとることができず、志なかばにして町長を退いた。

光谷のあと町長となった山守六太郎は、町民の意志を統一し金沢港併設と町の金沢市合併を掲げて実現に努力した。

盛況に終った産業と観光の大博覧会に続いて、金沢港建設を期す金沢市民大会が、一九三二年(昭和七)一〇月九日、市内の西町公会堂に市民を溢れさせて開催され、金沢港期成同盟会が設置された。

これは大野町あげての運動と、満州国独立に伴う対満貿易に乗り遅れまいとする不況下の金沢市政財界人の姿勢を示すものであった。

そして一二月、大野町は金沢市に編入された。

しかし、日中戦争の開始と拡大により、金沢港建設計画は戦後に持ち越された。

工芸王国金沢の復興

一九二七年(昭和二)五月、第八回帝展に第四部工芸)が設置され、作品が公募された。

全国から一〇一八点の出品があり、うち一〇四点の入選をみたが、石川県からは三〇余点が出品され、佰本暁舟の陶砠花瓶、小松芳光の蒔絵手箱の二点が入選した。

かって百万石工芸を誇った工房の親方・職人たちは、中央展がいかにきびしいものであるかを身をもって体験し、正木直彦や島田佳矣(よしなり)にいっそうの指導を願うと共に、地元では県工芸試験場図案技師浅野廉(後の初代県工芸指導所長)も積極的に指導にのりだした。

ついで翌年の第九回帝展では、二木成抱(漆器)・太田誠二(漆器)・平野直行(漆器)・米沢弘安(金工)・八袢孝二(金工)・中村翠恒(陶器)・池田作美(木工)・木村雨山(染色)の八人が入選した。

全国の入選者は東京府八四人、京都府三四人、石川県八人の順で、東京・京都が圧倒的な人数を占めたが、石川県は漆器・金工・陶器・木工・染色の全工芸分野におよび、しかも全員が金沢市在住の工人であった。

この第九回帝展の大量入選は、金沢市に住んでいる工芸代表者や職人たちに自信と夢とを与え、また不況下の市民にとって一服の清涼剤ともなった。

以後、金沢市を中心とする帝展・文展の入選者は第八回・九回帝展入選者を加えて延ベー七八人に達した。

金沢市居住の主な工人には次のような人々がいる。

髹漆(きゅうしつ)――栃波宗斎・上棚宗佐 大場和三郎

蒔絵――山脇賍菷・二木成抱・大垣昌訓・笹田月暁・奥沢巳之吉・太田誠二・越村計三・小松芳光・佐治正・新村撰吉・高村表恵・徳山嘉明・平野直行・保谷美成・吉田棋堂

金工――魚住安太郎・黒瀬宗吉・水野源六・宮崎寒椎・高橋勇・米沢弘安・八并孝二

本工――池田作美・向正運

陶器――石野龍山・由良孤舟・加藤長寿・安達陶仙・浅野廉・大根草路・柄本暁舟・腫村豊秋・中村恆恒

染色――梶山伸・木村雨山・談議所栄二・成竹登茂男 |

この他に、金沢出身で東京美術学校教授の松田権六が蒔絵をもって帝展・文展に連続入選し、審査員として活躍していた。

また、一〇回帝展には染色の木村雨山が審査員となった。

こうして、工芸職人はいわゆる作家として上昇する部分を生んだが、彼らも平常は問屋や工房からの賃仕事をなし、その余暇に展覧会作品を製作していた。

従って、年中、展覧会作品に匹敵するような作品を自由に製作しうる職人は経済的に恵まれた少数の人々で、きわめて稀であった。

また職人のうち、木地・下塗りの分野の人々は、こうした上昇機会をもたない部分であった。

太平洋戦争が始り、戦争が終局に近づくに従い、帝展・文展、あるいは地元の展覧会に入選した経験のある工人を除いて、工芸職人のすべてが転職を命じられ、職人社会は壊滅状態となってしまった。

2 暗いトンネルの時代 top

消え行く革新の灯

一九二八年(大正一四)に公布された治安維持法は、国体の変革、私有財産制の否定を目的とする結社と、そのいっさいの行為を取締るものであったが、二八年(昭和三)には、結社の行為に協力する者を取締りの対象とした。

同年二月二五日、治安維持法により全国的な共産党員の大検挙が行なわれ、石川県でも労働農民党の末友正喜・北川重吉・今村清・酒井七幸・本田昂らが逮捕され、同支部・日本プロレタリア芸術連盟金沢支部・全日本無産青年同盟の幹部宅のいっせい捜査がなされた。

このとき逮捕されたK氏が痔瘻のめ病気保釈となり、岡良一(前、金沢市長)を頼ってきた。

岡は金沢医科大学病院精神科に勤務し、病室の使用に自由がきく立場にあったことから、Kを同科に入院させた。

これを聞いた学長は、「おまえは無所で極悪思想犯を、学用患者とLて治療している。何としたことだ」と岡を詰問、岡は

「なるほど独断で学用患者としたことは手続上の問題として落ち度でした。それなら私がお金は払いましょう。しかし極悪人とは何です。思想は違っても、同じ日本人ではありませんか」とのやりとりの末、岡は自主的に病院を辞めた(岡良一『わが反骨の記』)。

この昭和初めの時期は、経済的にも暗かったが、思想的自由すら喪(うし)なわれようとする暗い長いトンネルへ入った時期でもあった。

弾圧はますます加わり、一九三二年(昭和七)には、「天皇制の打破」を行動要頷に掲げた日本労働組合全国協議会(全協)への弾圧で、金沢では、上山南洋(後の北国新聞社副社長)・原山友・蓮村時男・寺西三郎・丹羽仁作・井上健治郎らが逮捕された。

さらに弾圧は、社会主義などの左翼思想をかかげる団体以外にも及ぶようになった。

日中戦争が始まった一九三七年(昭和一二)一一月一六日、東京に本部のある新興佛教青年同盟が、社会改革を企図する団体とみなされ、金沢でも数人の逮捕者を出した。

逮捕者の一人、山本清嗣(後の北陸放送副社長)は、石川県特高次席警部佐藤音吉の懐柔と脅迫により、「嘘で固めた聴取書」を取られ、起訴と同時に金沢刑務所に収容された。

また同じ年の第一次人民戦線事件に関運して、金沢でも翌年の六月、原由友・吉本保・布目芳一・丹山定盛が逮捕され、のち布目は獄死した。

さらに太平洋戦争突入後の一九四二年(昭和一七)一月二四日、警察は全協以来の石川県左翼労働運動指導者の一掃をはかり、前年末、石川郡押野村にあった軍需工場、朝日ミシンで、支給予告をした賞与の支給中止が原因で起った従業員の職場放棄を機に、石野栄作・浅井茂人・吉本保・苗加武雄・野村康夫・梶川義雄を逮捕した。

弾圧を乗りこえて

このような弾圧下にありながら、一九二八年(昭和三)には金沢機械工組合が、三〇年(昭和五)には印刷・ガラス・鋳造・箔業に従事する労働者により、金沢一般労働組合が結成された。

また、一九三二年(昭和七)の全協の金沢地方協議会には、日本金属労働組合・日本センイ労働組合・日本通信労働組合・日本出版労働組合・日本化学労働組合・日本交通運輸労働組合・日本土木建築労働組合・日本一般使用人組合の各金沢支部があり、組合数六一、その影響下の組合員二二七人、他に同影響下の金沢一般労働組合金沢機械組合員、石川県自由労働者組合員二五〇人がおり、このほか金沢貯金支局・金沢機関庫・金沢地方専売局・石川県庁・金沢市役所に計一万人の全協所属労働者があった。

当時、金沢市における令協組織下の労働者は二二七人。東京の五四四○人、神奈川の八八五人につぐ数字を示しており、その活動を『金沢市史』は、「ほとんどいうに足りないものであった」と評価するが、私はむしろ、きわめて活発であったといいたい。

労働組合の結成にともない、労働争議も頻発した。

主なものに一九二一年(昭和六)六月、南端国道の工事争議をはじめ、同年七月、中村兄弟印刷所において企業側の賃金引き下げをめぐる争議、翌三二年(昭和七)六川には石川県庁内の給仕が待遇改善を要求、二七年(昭和一二)七月には市内の松山城賤製作所において賃下げ率をめぐっての争議がある。

また、昭和期に入り最初のメーデーが、一九二九年(昭和四)五月五日、当日、霰(あられ)でも降りそうな寒い兼六園長谷川邸跡に、約三〇〇人の労働者を集めて行なわれ、香林坊下の帝国座で前衛劇場が記念公演を行なった。

ついで翌年五月一日、金沢一般労働組合・石川自由労働組合・金沢機械工組合・金沢木材労働組合・金沢箔工業会(箔工組合)が主催し、六〇〇人余の労働者が兼六園長谷川邸跡に集合して戦前最大のメーデーを誇示した。

さらに一二年(昭和六)には、活動家への弾圧下に四〇〇人が参加したが、翌年よりメーデーはついに禁止にされた。

一九二九年(昭和四)一二月四日、普選第一回の金沢市会議員選挙に、寺西三郎が労農党金沢支部より立候補したが敗れた。

三五年(昭和一〇)一二月一三目、原山友・山本保・石付栄作・苗加武雄ら六〇人により社会大衆党金沢支部が結成され、中央から河上丈太郎代議十らが来沢し、四町仏教十日年会館において政府批判講演を行なった。

一九三九年(昭和一四)九月の戦時下最後の県会議員選挙には、社会大衆党石川県連合介長岡良一が立候補、定員三一人(金沢市八人)に対して五一人(金沢市一二人)が争い、岡は二二九三票を獲得して二位で当選した。

岡はこの選挙について、「同言といっても、選挙ではみんながしろうと。その当時は一千枚ばかりのあいさつのはがき、二百枚程度のポスター演説会、心問は診察し、謳われれば往診もする。勝ち負けなんてとうてい見当がつかないまま、二十五目間夢中で突っ走ったのである。

ところが開票の結果、初めてひるがえる革新の旗、いわけ石川県の議会に初めて革新の旗がひるがえった瞬間であった。

同志たちと相擁し、万才の声も涙にぬれていた」(『わが反骨の記』)と述べている。

戦前の弾川下の金沢における、左翼運動の最初の、そして最後の政治的勝利であった。

十章 金沢の新時代 top

1 新しい文化の芽生え

敗戦と雑誌創刊の続出

一九四五年(昭和二〇)八月一五日、長くて暗い戦争は終った。

戦災にあわなかった金沢市は無傷だったとはいえ、防災のため取壊された家も少なくなかった。

疎開した人々や家財は続々市内に帰り、生気は甦(よみが)えったが、食料の乏しさは戦争中にもまして深刻となり、海水を汲み、野草を摘み、あるいは衣類を売って食糧にかえた。

こうした苦労の実態は、他の大都会と大同小異である。

まだ家を焼かれていなかっただけ状態は良かったともいえる。

この年の金沢の人口は、一〇万三〇二〇人であった。

一九四六年(昭和二一)七月現在、金沢市内には三二軒の印刷業者があり、戦災都市からの印刷依頼があったほどである。

このような印刷・出版施設の温存は、戦争中金沢市へ疎開していた文化人の存在とあいまって敗戦直後、並べるものが何一つない書店の店頭に、地元出版の雑誌があわただしく姿を現わした。

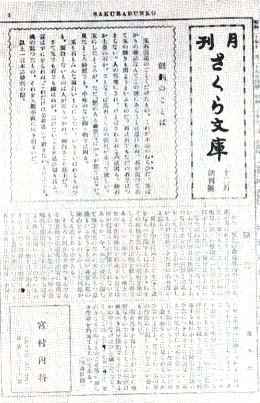

一九四五年(昭和二〇)一一月一〇日創刊の二木秀雄・柏原勉による「輿論」(輿論社)、一二月一日創刊の『さくら文庫』(さくら書房)、同一五日創刊の文芸雑誌『北窓』(文芸新人協会)、同三〇日には「文華」(石川文化懇話会)、四六年(昭和二一)一月には『越路』(大地社)、二月には『日本海』(北陸詩人会)、四月には『渾沌』(石川師範男子部渾沌同人会)と『すとりいと』(北陸ぺん・くらぶ)、五月には『風』(風発行所)、六月には『雪国』(雪国芸術社)、また創刊月不明の『ファルメン』(金沢医大付属薬専薬学会文化部)など続々と刊行された(西田国夫『創刊のこころ――金沢の戦後雑誌から――』)。

以下、『さくら文庫』を通して、敗戦直後の金沢市に住む知識人の行動をみることにしたい。

『さくら文庫』の編集兼発行者は佐々木良治である。

創刊号の第一ページ上段に、次のような「創刊のことば」がのっている。

玉石混淆のごとくくだけだもの、これが本誌のねらひだ。玉ばかりの雑誌なんてこの世にあろうとは思はれぬ。石が混ってゐて玉の輝きも出ようといふものだ。

石は石でもただの石ではつまらない。人の邪魔にされ、けとばされる石ころは困る。

捨石か土台の石か、さもなくば墓石くらゐの値打があって欲しい。

玉にしたところが、ただ、艶のある高価なばかりが能ではない。見たところ綺麗でも、中味のない飾り物では困る。

玉も石もみんな面白いものにしたい。いいといはれるものでも、面白くないものは人が寄りつかぬ。面白さこそ最上だ。

さて玉でも石でも構はぬが、言ひたいことを思ひ切り言ふ。

言はずにをられぬ、これだけは是非書いて置きたいといふこと、魂の籠ったもの、それを大胆率直に吐き出すのだ。

以上一言本誌発刊の弁。 |

この文章は、旧制第四高等学校教授、大河寥々(りょうりょう)に原稿を依頼する際、雑誌の性格を説明するために書かれたものであった。

佐々木は、県立金沢三中から早稲田大学文学部を卒業後、大阪で私立女学校の教師をしていたが、敗戦の年の三月、金沢の第四九部隊に召集された。 一〇月、除隊後勤めていた石川製作所を退職、『さくら文庫』の編集を始めた根っからのリベラリストであった。

その考え方は、先の「創刊のことば」に十分に表わされている。 |

『さくら文庫』創刊号

|

『さくら文庫』のあゆみ

創刊号は八ページ、発行部数は一〇〇〇部、一部四五銭だった。宇都宮書店・大和デパート・金沢駅売店で販売したところ、活字に飢えていた人々の心をとらえ、またたくまに売り切れた。

ついで一九四六年(昭和二一)一月一日、二巻一号(新年号)が発行された。

この号から佐々木みずからか彫った木版がカット代りに使われ、価格も五○銭となった。

これまた発行と同特に売り切れたが、ここで占領軍からクレームがついた。

林安繁の「文化の目標」と川口久雄の「石ころと宝石」の中の各一部に問題があるというのである。

クレームのついた林の文章を引用しよう。

敗戦後は一にも米(べい、アメリカのこと)、二にも米となり、国鉄私鉄の英文字をさへ撤廃せしめた官庁が、神戸市内目抜きのところに、“Pensilnenia Avenue”、“ Concold Avenue”など麗々しく西洋風の町名をつけられて、平気で居るとは何事か。

米軍兵卒の真似をして、帽子を横っちょにかぶって文化人気取りする市民の如何に憐れむべきかを見よ。

碌に英語もわからぬやからがハーローなどと呼んで得意然たるが如き唾棄すべきである。 |

一九四六年(昭和二一)三月一一日、大阪市北区中ノ島朝日ビル四階にある占領軍の雑誌検閲事務所から、佐々木あてに「日本刊行物法規違反ノ件」なる書類が送付された。

占領軍の命令や指示は、敗戦下の日本および日本人を絶対的に拘束するものであった。

佐々木はこのとき、「日本帝国主義から解放されて自由は戻ったと思ったが、占領軍の撤退の後に本当の自由が得られる」と考えたという。

氏は『さくら文庫』の出版継続のために、やむをえず次のような始末書を書き、当時に内務大臣あてに新聞紙発行届を提出した。

始末書

本 籍 金沢市高岡町九十番地ノ一

現住所 金沢市桜畠九番丁二十一番地

佐々木良治

明治四十一年十一月二十二日

右ハ月刊「さくら文庫」劍刊ニ当り、新聞紙法ニ依(よ)ラズ毎号広坂警察署長宛(あて)ニ部送附ヲ以テ届出ヲ

ナシタルモノト誤認致シ、三号(二月号)迄(まで)発行セシ段、洵(まこと)ニ申訳無之、以後ハカカル不心得(ふこころへ)

決シテ致スマジク、今回ハ特別ノ御詮議(ごせんぎ)ヲ以テ御寛容賜度願上候。

尚三月号ヨリ別紙属出ニヨリ、発刊致度(いたしたく)候条、宜敷(よろしく)御配慮賜度候。

昭和二十一年二月二十八日

右、作々木良雨 印

石川県知事 伊藤謹賀二殿 |

このような障害こそあったが、『さくら文庫』は、その後も売れゆき良好のため、二月号は八ページから一二ページに増ベージされ、ついで三月号では二色刷り力ッ卜を入れて七〇円となった。

二月六日に、さくら書房内に喫茶さくら牧舎が開店し、まもなくさくら書房は片町の産業会館の一隅に移った。

しかし、この頃、中央からの美麗な雑誌が次々書店の店頭に現われるようになり、地元出版雑誌の売れゆきは激減し、このため、『さくら文庫』も五月号を休刊、六月一日になって七月号を発行したが、その過半数は返本となり、以後休刊となった。

『さくら文庫』創刊号から七号分までとおしていえることは、佐々木のすぐれた近代精神にもかかわらず、内容に一貫性がなく、まさに玉石混淆であったことも、休刊を早めた一回であろう。

それにしても敗戦真後の在野の一知識人が、声なき声を集めることが民主主義の根元であるとして掲げた一灯の意義は大きい。

ちなみに佐々木は、『さくら文庫』休刊後、再び教職に戻り中・高校教師を勤めるかたわら、『和泉式部歌抄』『和泉式部日記』などの著作をあらわした。

伝統工芸の明暗

敗戦直後の一九四五年(昭和二〇)一〇月、下本多町の陸海軍館の貨与をうけて石川県美術館が設立され、弟一回現代美術展覧会が開催された。

美術館はこの年の末、アメリカ軍に接収されて有名無実となったが、五九年(昭和三四)、兼六園の一隅に県立の石川県美術館が設置され今日にいたっている。

また、四六年一一月、金沢市立美術工芸専門学校が開校、五五年(昭和三〇)には金沢美術工芸大学となり、近く大学院設置が予定されるなど、金沢は美術工芸の面で特色ある歩みをみせている。

ところで一九四六年(昭和二一)、日展が開催されると、戦争中逼塞(ひっそく)していた工芸職人たちはこれに応募してその地位を向上していったが、他方では作冢と職人に分解し、作家のなかにはデザインに重きを置くあまり、伝統的技術の無視や放置の風潮を生じた。

五〇年(昭和二五)一〇月、文化財保護法の公布により、金沢の魚住安太郎の銅鑼(どら)製作技術が国の無形文化財に認定されたが、五五年の同法の改正により、重要無形文化財、いわゆる人間国宝に、銅鑼の魚住安太郎・友禅の木村雨山が、松田権六とと心に指定された。

またこの年、日本工芸会が設立され、日本伝統工芸展が発足し、金沢からは各部門にわたり二一人が参加した。

さらに六〇年(昭和三五)には北陸支部展(のち石川支部展)が、六三年(昭和三八)には日本伝統工芸屐の会場の金沢への誘致が成功し、六四年(昭和三九)には伝統工芸の後継者の育成と発掘をめざす石川の伝統工芸展がはじめられた。

こうした伝統工芸育成の努力にもかかわらず、一九五八年(昭和三三)四月、県立金沢工芸高校が工芸関係科を廃止し、電気・機械科を中心とした県立工業高校に転進し、後継者を育成する任務を放棄したことは残念でならない。

その後も、指物(さしもの)の氷見晃堂・加賀象嵌(ぞうがん)の米沢弘安があいついで人間国宝、あるいは「記録作成等の措唯を講ずべき無形文化財」に指定されたが、順次死没され、現在では県内の該当者は、一人として残っていない。

ことに人間国宝は他の褒章・勲章とは異なり、後継者指導のために設けられたものであり、年令が若くても枝術にすぐれた作家・職人であれば躊躇せず申請すべき性質のものである。

一九七七年(昭和五二)、漆芸の大場松魚・小松芳光・寺并直次が石川県無形文化財に認定されたが、なお遅すぎる決定であり、漆芸以外の諸分野に認定のないことも、憂慮すべき状態である。

さて、戦争によって崩壊を余儀なくされ工芸職人社会は、戦後も復活することなく、続出する工芸作家により影を薄くし、残存職人たちは、個々の製作を孤独の中でつづけた。

この中には帝展・文展のベテラン人選者、蒔絵の平野直行のように職人として回帰し、残存職人に活力を与えるものもあったが、製作過程が長く、かつ優雅で、いささかの瑕瑾(かきん)も許されない、しかも完成した作品は素朴で端正、現代的な派手さのない分野では、後継者は絶滅寸前となっている。

特に材料を購入して十数年の乾燥を待ち、カンナ刃一枚の削りの厚薄によって製品を失敗に畑いこむ木工芸(指物)は、氷見晃堂なきあと池田作美(二代)のほかにはみることができないほどであり、ついで金工も同じ悲哀を背負っている。

このほか、漆芸における挂地を製作する職人や漆の下塗り職人も絶滅寸前といってよい。

また、五十嵐道甫以来の加賀蒔絵は、「金沢蒔絵」というように地域産業に落ちこみ、輪島漆器に圧倒されて通産省の指定産業からはずされてきた。

それでも本地職人六人、塗職人一九人、蒔絵職人三〇人、彫塗職人一人の五六人のはかに、弟子一八人がおり、年間一億二〇〇〇万円余の生産をあげており、近年、小松芳光・大場松魚・清瀬一光・奥沢光泉・高村表恵・田中健智・寺井直次・野村大仙・前犀光・保谷美成・高林直松・藤村義嗣・加藤昭正・池田喜一・徳山嘉明らが金沢漆芸会を中心に後継者育成に乗出している。 |

寺井直次氏 大場松魚氏

|

2 金沢・現在と未来 top

金沢像の模索

一九六四年(昭和三九)、六〇万都市構想が金沢市により立案されたが、高度経済成長の中で多くの学者・文化人の批判をうけ、四〇万都市構想に訂正された。

しかし、このような都市化構想の中で、国の出先機関を収容する、空母のような合同庁舎や一八階建のスカイビル、また奇抜な色彩の建築物、あるいは町名変更と町区画の線引き、兼六園の有料化などの後遺症を残した。

戦災にあわなかった金沢市は、戦災都市のように国の戦災復興資金を得られなかったことから、近代化がひどく遅れていた。

市行政の中枢部のなかから、「非戦災も災害」という不見識な声も聞かれるほどであった。

行政の機能面からのみ都市をながめる一部の学者や行政マンによって、都市の町名統制が全国各地で行なわれ始めると、金沢市は真先にこれにとびついた。

これまで金沢の歴史を見てきたことからもわかるように、金沢の町は五OO年余の歴史をもっているか、一向一揆の金沢寺内町時代の町名に近江町・堤町・南町・西町が、佐久間盛政の城下町時代にてきた金屋町・松原町・安江町、その後、前田利家が金沢城に入り、金沢寺内町諸町に対抗してつくった尾張町・新町・中町・今町・博労町・十間町・桶町などがある。これらの町名は金沢市民にとって何より大切な文化遺産であり、文化財であった。

町名変更事業によって堤町・南町・西町・松原町が消滅し、歴史的になんの由緒もない尾山町が生まれ、金屋町・安江町もなくなった。

また新町・中町・今町・博労町・十間町・桶町も消えた。

このほか、藩政期の町名で消失してしまったものは、枚挙にいとまがない。

第二は兼六園の有料化である。兼六園は面積およそ九・九ヘクタール、江戸時代の代表的な回遊式庭園で水戸の偕楽園、岡山の後楽園と具に日本の三名園と称されている。元々金沢城に付属した外園であるが、小立野台口に対する防衛線の一つであり、藩政初期には陶山・奥村の宿老の邸地があった。

一八二二年(文政五)、一二代藩主前田斉広の院政の拠点として建てられた竹沢御殿の庭園として造園され、松平定信により広大・幽邃(ゆうすい)・人力・蒼古(そうこ)・水泉・眺望の六勝を兼ね員(そな)える名園ということで兼六園と命名されたことは周知のとおりである。

しかし、庶民の立場からみれば、農民の多大な犠牲の上にてきたものであり、明治維新に際して市民に開放されたのは当然であった。

兼六園の有料化はしばしば俎上にのぼったが、いつも立ち消えに終ったのは、金沢市民のささやかな抵抗のゆえであった。

しかし、石油ショックにより不況から県財政が窮乏すると、兼六園の管理にからみ、兼六園の荒廃を防ぐため有料制を実施して入園の制限を計るべきだという論が県サイドより起った。

従来、県民の兼六園入園者は全入園者の一〇パーセントにも満たず、その九〇パーセント以上が大量運搬機関によって来園する観光客であり、樹木の根を覆う土はコンクリー卜のように踏み固められ、亀甲橋はハイヒールの踵(かかと)により削りとられた。

大量入園する観光客の制限こそ兼六園の保護であるのに、一九七六年(昭和五一)九月一日、多くの批判の中で有料制が強行された。

有料制実施半年を経た翌年二月末までの観光客は、県側の予想より一〇パーセント増の七九万人、入園料は五〇ハーセント増の七三〇〇万円に達した。

県・市民の入園者数は明らかでないが、地元の『北国新聞』は、「市民に縁遠くなった名園」と書いている。

季刊同人誌『潮雨』六号も「兼六園有料化問題」を特集して県を厳しく批判した。

この後、県・市長の感情を和らげようとしてか、無料開放の日を増やしているが、兼六園保護を名目にして観光収人をあてこんだとの批判もやむおえない。

歴史都市金沢へ

金沢の緑は藩政時代から柿・杏(あんず)・すもも・ざくろ・いちぢく・りんご・木蓮が庶民の木として愛好されてきたがで近年これらは追放され、プラタナス・ポプラ・ツバキ・サンゴ樹・ムクゲ・豆ツゲなどの植樹が行政によって推進されている。

川岸川水に希異変がおこっている。

都心を流れる犀川は近年、鮎が見られ、河床・河岸も整備され遊歩道路もついた。

また、両岸には栗石を積んだ風情は県行政としての努力をみせるが、やはり全体的には遊歩道路のための川といった感じを免かれない。

広坂通りの用水をマスコミは「辰巳川水」と呼ぶが、辰巳用水組合が管理するだけのことで“辰巳用水”ではない。

この流路に最近、鯡鯉(ひごい)が放たれている。

鯡鯉は金沢に棲む魚ではなく、室生犀星の書く、ごり・うぐい・あゆ・ますなどでなければならない。

ここで断っておきたいのに、金沢はけっして古都ではない。古都は奈良・京都・謙倉に限られ、金沢はあくまで旧城下町であり歴史都市である。

そして都市は歴史の所産であり、すぐれて個性的である。

東京・大阪化することが近代化であると考えられた戦後の風潮に代って、都市の個性を守る動きが強まってきた。

金沢市でも近年、金沢美術工芸大学を中心に、建築にたずさわる若い建築士の間に、金沢の街にふさわしい色彩が考えられ、行政も協力するようになった。

緑と清流とレンガ色の街、そして淡黒色の魚影が走るところに能・茶の街金沢があり、日本人の故郷となるのである。

金沢市の面積は四五九・八平方キロメートル、人口は一九七六年(昭和五一)九月、四〇万をこえた。

金沢市にはいま、公私立中学校二一校、高等学校一九校、大学では金沢大学をはじめ金沢美術工芸大学・金沢経済大学・北陸大学(薬学)・医療技術短期大学・金沢女子短期大学・北陸学院短期大学、近郊には金沢工業大学・金沢医科大学・県立農業短期大学・金沢短期大学があり、七九年開学の星稜短期大学を合わせて一二大学となり、日本海側最大の学都となる。

最後に江戸村と壇風苑について付記したい。

江戸村は白雲楼ホテルに接し、面積およそ一六万平方メートル、ここに国の重要文化財の本陣・人馬継立問屋・加賀の山家・金沢城なまこ塀、鼓楼・康楽寺山門・康楽寺(藩老横山支家)・高峰譲吉居宅・城下末尾の商家・江戸末期商家・加賀紙漉農家・能登農家・侍門(長屋門)と侍土塀がある。

壇風苑は人間国宝館をはじめ加賀象嵌、木地、加賀・能登の漆器、加賀奉書、金沢金箔製作用具、漆採取用具、製塩用具などを収蔵・陣列するが、いずれも国の重要民俗資料に指定されている。周囲には丘を利用して侍門・侍土塀や多くの農山村家屋を移築している。

いま、県でも市でも、都市に 「故郷」をつくろうとする努力がなされている。 |

江戸村 重要文化財の人馬継立問屋(左)と総門。

|

しかし、アメリカの経済学者ガルプレイスが、二流の経済学と二流の経済学の違いは、歴史視点があるかないかにかかっている」「経済生活のすべては歴史的過程の一部」と述べているように、「歴史の視点」をもった叡知ある都市づくりが、未来の金沢への課題となるであろう。

top

****************************************

|