|

****************************************

Home 一〜二章 三〜四章 五〜六章 七〜八章 九〜十章 付録

七章 富国強兵の時代に top

゛

1 二つの戦争と市民

日清戦争と市民

『石川県行年史』の石林文吉氏は、「明治を語るとき、日清・日露の二大戦争を避けて通ることはできない」と書いているが、まさにそのとおりである。

しかし、私は「朝鮮半島は日本にとって大陸へ進出する恰好の足がかりであると同時に、半面、自分の脇腹に突きつけられた短刀でもあった」という戦前の史観にもとづく氏の日露戦争論には賛成しかねる。

すなわち、明治政府は富国強兵を柱とする近代国家を建設し、先進資本主義国と肩を並べようと努力するが、それは他方において、アジア諸国への支配抑圧に通ずるものであった。 |

金沢衛戍之図 1891年(明治24)の錦絵。(金沢市、平松家蔵)

|

一八九四年(明治二七)八月一日、清国に対する宣戦布告が行なわれるが、これ以前の七月三日、『北国新聞』は

「議論の時機は業己(すで)に過ぎ去りたり。此上は唯だ実行あるのみ。実行とは他にあらず。

断を謂ふなり、戦を謂ふなり」と宣戦を要求する一文をのせ、以後も国交断絶を求める社説・論説をのせているが、金沢市民の戦争に対する認識は、一般に無関心が大国清と戦う不安に先立っていた。

日清戦争後四〇年を経で戦争を回顧するなかで、一市民は、

「四高に語学教授をしてゐたスターディ先生などは『日本が支那と戦争するなど無謀も甚だしい。支那兵十人を日本兵一人で引受けにゃならんから到底アカン』といって戦争と同時に国へ帰ってしまふ始末で一般の人もどうなるかと悄然としてゐた」(『北国新聞』)と語り、金沢にあった歩兵第七連隊が八月二九日、背嚢(はいのう)がない時分で黒い服に白い“打ちがい”を担ぎ、靴が具合が悪いといふので草鞋穿きで野町から松任街道を出て行った」が、「九月十五日まで何の音沙汰もなく平壌の戦争に勝ったといふ号外が出てはじめて愁眉を開いた」(同上)と述べている。

戦争当時、一町内に一、二軒が新聞を講読する程度で、戦況は「散髪屋」(理髪店)や「風呂屋」 (公衆浴場)などで知った。

平壌の戦闘後、勝報が入るようになると、市民は「『何だチャンチャン坊が――』と数世紀にわたる『支那崇拝』が逆になり、それまで青くなって戦勝祈願をするやらお宮さんやお寺へ日参していた町家のお内儀さん迄が支那を軽蔑し『何のチャンチャン坊位、わたし等でも行ってやっつけてやりゃいいネ』などというようになった」(『北国新聞』)という。

明治維新のバスに乗り遅れ、しだいに退行するコンプレックスのしっぺいがえしとして、必要以上に朝鮮や中国を軽蔑し、劣等国民とみなし愚弄した。

日清戦争の結果、わが国は東洋における唯一の殖民地を保有する資本主義国家として位置づけられたが、他方、これまで欧米列強に圧迫されていた立場から逆に欧米列強と共に朝鮮・中国を圧迫することとなった。

日露戦争は日本資本主義がすべてを賭けた大戦争であった。

日露戦争と「一杯詭言(きげん)」

金沢市民の中にはこの戦争に従軍することで、維新の時の失地を回復しようと勇む者も少なくなかった。

ことに旅順攻囲軍第三軍の主力であった第九師団は、石川県をはじめとする北陸出身兵により編成され、その勇敢な行動はしばしば乃木司令官から感状を受け、戦病死者も石川県は全国数二万人余に対し二五七三人、一三パーセントを占め、岐阜・愛知・新潟・兵庫につぐ数字を示した。

銃後活動も県知事を先頭に県内挙げて行なわれたという。

さて、この戦争に対し国民すべてが熱狂的であったとは限らなかった。

戦争の本質を見抜いて真正面から反戦を唱える者もあれば、あるいは戦争を嫌い、戦争に不安を感じ、戦争批判を試みる者もあった。 |

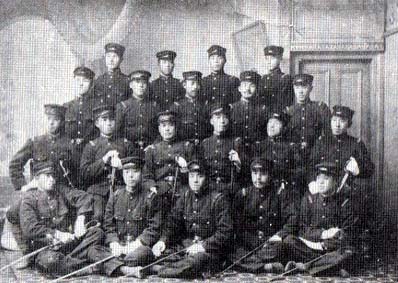

日露戦争当時の下士官

旧金沢城内にあった歩兵第9師団第7連隊の下士官たち。

|

宇野俊一氏が「ここでは戦争を批判する者は非国民とされ非愛国者として人々の指弾をうけることになった」と述べられるように、戦争に反対し戦争を批判し、戦争に非協力的な発言、行動をとることはきわめて勇気のいることであった。

一九〇五年(明治三八)元旦の『政教新聞』は次のような世評を掲載している。

「新税を取り立てられることになった内でも、織物や外国米の税の如きは直接貧民に対する大打撃だ」

「年一年何だかだと税は殖るばかりで少しも眉を開く暇が無い。これぢゃァ国民も堪(たまっ)たもので無い」

「山師の仲間人を政府がした訳でもあるまいが、何でも官営官営と手を出して竟(つい)に塩迄専売にした」

「新聞が書かふが人民が言はふが、政党が腐敗して盲従するから政府は平気で勝手なことばかりする」

「年に一度の餅も祝(いわい)かぬる貧民は、別(わけ)て堪(すく)ない高い上に高い米を食(くっ)て衣物も着得ず、塩も甞(なめ)られない」

「山高きが故に貴からずで、何程戦争に勝っても、肝心の国民が貧乏して仕舞っては仕方があるまい」

「新規らしくいふ迄も無く、民有(あっ)ての国だ。

矢鱈(やたら)に収歛(しゅうれん)を逞(たくまし)ふして民の困憊(こんぱい)を顧みないのは愚の至(いたり)だ」

「年寄も子供も男も女も心を一にして君の為、国の為めに尽して居るのに、それを思はないとは酷(ひど)い」

これは「かわづ」と名のる匿名者の「一盃詫言(きげん)」の抜粋であるが、なかでも「何程戦争に勝っても肝心の国民が貪乏して仕舞っては仕方があるまい」と痛烈な戦争批判を行なっている。

反戦的気分

一九〇五年(明治三八)二月、『政教新聞』は、夾山生の「牋(しず)の伏屋(ふせや)を代表して」という、金沢市内から発行する新聞としては異例の戦争批判記事をのせた。

『政教新聞』は本来、真宗教権の擁護と近代資本主義の発展に対応する教学の振興のために、真宗勢力の強力な石川郡・河北郡・金沢市の大谷派僧侶、大・中地主、商人門徒に呼びかけ、石川郡山島村の大地主林与右衛門を社長として、一九〇〇年(明治三二)に刊行したもので、金沢市内に本社を置いた。

○四年(明治三七)頃には宗教性を払拭し、戸水寛人らの帝国主義的論調を掲載し、時には戦争批判所論も掲載したが、講和近くには朝鮮進出の急先鋒となった。

石川郡・河北郡・金沢市の農民・商人に少ながらぬ影響を与えた。

金沢市民の中で反戦運動を展開した平民社に協力した人々については、すでに『加能女人系』(北国新聞社)で紹介されているが、森山誠一氏の研究によれば、一九〇四年(明治三七)七月、時の 『週刊平民新聞』の直接購読者は、石川県内に一〇人、このうち三人は金沢市居住者であった。また、平民社設立の○三年(明冶二六)から一九一〇年(明治四三)の大逆事件までの県内のシンパは一一人、うち金沢市居住者は五人であった。

堺利彦夫人為子もその一人で金沢市九人橋下通り間の十、三ノ三に住み、旧姓延岡といった。

弟常太郎の愛読していた『平民新聞』に共感して上京、一九〇五年(明治三八)二月五日、平民社に入社した。

また、妹節子も○六年(明治三九)頃、シンパであった地黄煎(じおうせん)町の本部仁太郎に嫁いだ。

日露戦争が日本資本主義にとって一つの賭であったことは、県内の寄生地主、都市の資本家にとっても同様であった。

すなわち、当時の地元新聞が、「最大激戦に於ては、十分の忠勇義烈を発起して復た遺憾なきに至り」とか、その「戦功は北陸師団の主要の地に立つ」と県出身将兵の奮闘を自賛しているが、このことは「満州の野に委(遺)棄せし彼等が肝臓と膏血(こうけつ)は、更に満洲に於て採集すべき黄白の利益によって、これを回復せん」との言葉にみるように、奮闘の見返り、つまり満洲における利権の分配要求であった。

先にも述べたように、江戸時代、百万石の大藩でありながら維新後四○年、中央政治の主流から疎外されたことが、県都の経済的貧窮をもたらしたとする旧士族・金沢経済人のいいわけでもあり、この考え方が長く市民の間に底流となってもいた。

従って日露戦争は、屈辱と経済的貧窮からの脱出の機会であるとして、この戦争に金沢の復権を賭けたことは、当時の地元紙のセンセーショナルな好戦的紙面をみれば明らかである。

2 明治中期の金沢の町 top

|

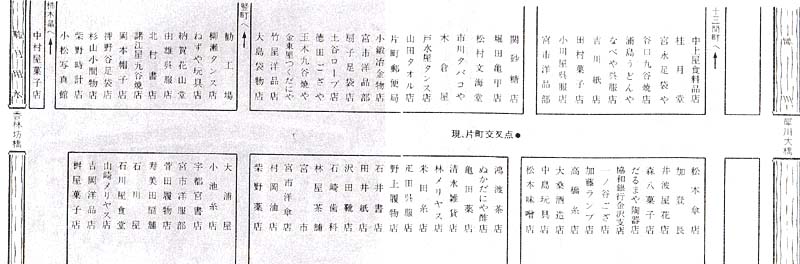

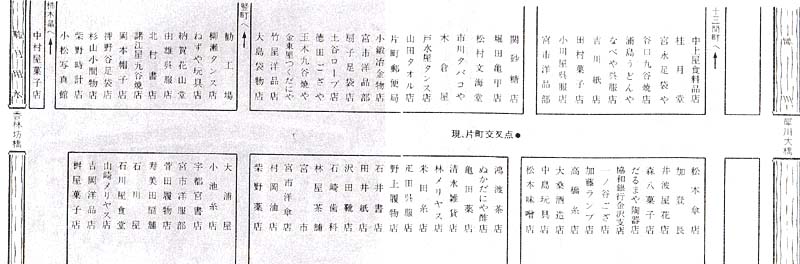

明治・大正初期の片町商店街(寿美田与作氏の調査による)

|

初売りの商店街

日露戦争を目前にひかえて、多額の軍事費を調達するため、砂糖消費税・通行税などの大衆課税が徴収され、勤倹貯蓄が強いられた結果、生産・消費は萎縮し、陶磁器・漆器・金銀箔などの奢侈品は下落した。

他方、石炭・鉄・鉛、馬糧の大麦・燕麦、輸入杜絶が予想された砂糖・石油・大豆粕・棉花・綿糸などは高騰した。

しかし生糸・羽二重など絹製品の輸出は急増したが、なかでも輸出羽二重は未曽有の好況を呈した。

この好況は戦後も続き、地元の輸出羽二重業者は戦争直後の反動不況にあうことがなく、一九〇七年(明治四〇)に至り反動的恐慌にさらされ、以後大正初年まで一進一退を続けた。

人口も一九〇五年(明治三八)、ようやく一〇万台の一〇万二六八三八となり、一一年(明治四四)に一一万七一六五人となったが、それでもなお藩政期の人口にはおよばなかった。

こうした金沢の、戦争景気に明かるかった一九〇五年(明治三八)正月の商店街を、当時の新聞によって再現しよう。

|

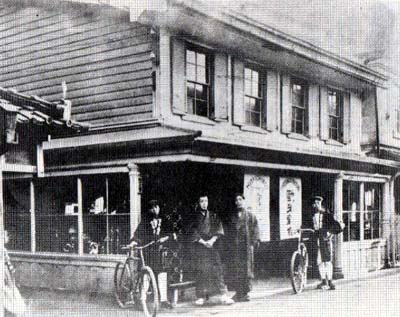

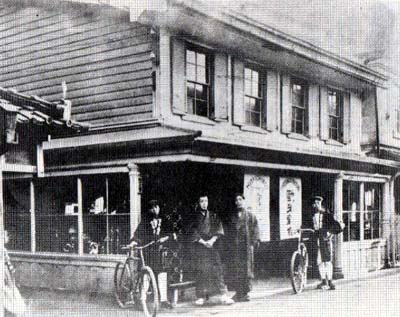

明治期の宮市商店

片町商店街にあった、今の大和百貨店の前身。

犀川口

一日午後一一時の片町通りは、「肩摩轂撃(けんまこくげき)恰(あたか)も人の鮨(すし)を造りたらん如」き大変な人出であった。

通りに面して、高木履物店・古川紙店・吉岡雑貨店・石川屋菓子舗・ |

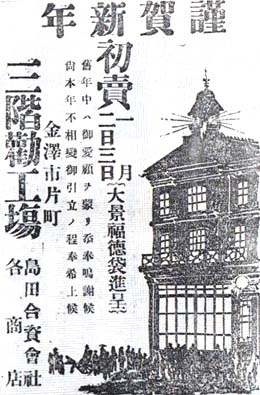

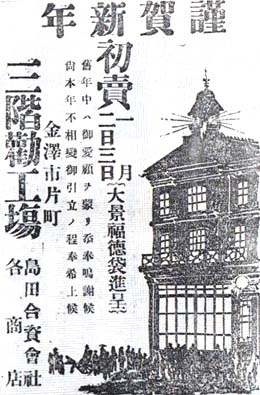

勧工場 片町の勧工場の新聞広告。

1905年(明治38)の正月。

|

宮市店・宇都宮書店・由雄呉服店・寿美川扇小間物店・千田呉服店・林屋茶店・木倉屋責付油店・柳瀬淦に物店・小鍛冶金物店・山田花簪店・大栄酒店・鍋屋呉服店・錨屋呉服店・中上生菓子店・松本提灯店が並ぶ。

この日、宮市店は、「頗る意匠を凝らしたる斬新奇抜の本紙(『北国新聞』)広告を扁額に仕立て、怪幹奇姿を盆栽として店前に陳列」して人目を集め、三階勧工場では一〇銭以上の買物客に福徳袋を出して雑踏し、警官が出て整理をするほどであった。

木倉屋は箪笥・長持を景品にしたため、「欲に目のなき野心客」が店に押しかけ、山田簪(かんざし)店では「店頭二人の少女を以て満たし居り中にも少壮男子の之を請求し居たる」売行きを示し、中上菓子店では「竹皮等を以て猛鷲蜻蛉(とんぼ)に苦められて煩悶する作物」、松本提灯店の乙巳(いつし)の干支(えと)にちなんだ「蛇の作物」が目立った。

新竪町では平野屋呉服店・石崎呉服店、竪町では吉田薬店・山川酒店・多田油店、上・下伝馬町では今村酒店・津沢菓子店に人が集まっている。

また、野町へ行くと、六丁目の松井呉服店、四丁目の奥泉商店は三馬村・泉村近辺の農民で賑わい、木綿物がよく売れ、一丁目の米林菓子店も人を集めている。

寺町は全体に暗く、ひとり鍔(つば)屋料理店が「電燈光々たるを見るも寺町通り何となく淋し」き情景であった。

南町から尾張町付近へ

南町では松本傘店・藤岡岩花堂・中屋薬店・柚木石油店、石浦町の水内茶舗・叶屋雜貨店・野村雑貨店・能本漆店・近田書店・沢田靴店・粟野隕明堂が目立ち、人の出人が多い。

下堤町では村田煙草店・竹内煙草店・沢田菓子店、上堤町では押野屋・加賀屋酒店川賑わった。

仙堤町では高岡茶店・島林商店・板五油店・鏑木陶器店・柵川履物店・野川艇物店、栄町では島酒店・宮本八百物店・相川陶器店が人を集めているが、なかでも相川陶器店は「割るゝ計りの人気」があった。

十関町は旅館の街といってよいほど旅館が多い。この中にあって金丸商店が「門前国旗を交叉し提灯を吊り下げしは万緑叢中紅一点の観」があったという。

また、近江町では平松商店が「苧(お)一式にて鶴の作り物をしつらへありしは器用に出来」てよく客足をひき、他に中小商店・越次商店をはじめ河内屋・磯小・綿屋・大長・石黒・四十万屋・中六などの諸店がある。

下尾張町では金城堂菓子店・田島洋傘店、上尾張町では砂糖・洋菓子の植忠商店、野村雑貨店が目立ち、ついで石谷足袋店も人気があった。

この他、石黒薬店・松平筆墨店・森八菓子舗など藩政期以来の老舗に続いて、初音屋洋酒店・中島小間物店や勧工場商品館が並ぶ。

袋町に入ると柚木油店・前田精米店、博労町には牧野油店・村井雑貨店こ秋田糸店が続く。 |

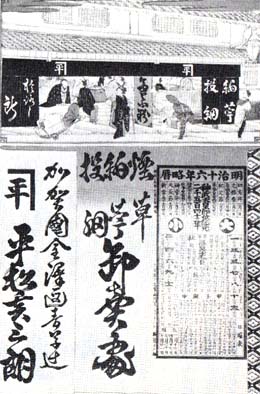

平松商店の引札

|

浅野川口

橋場町付近では吉村鬢付(びんつけ)店・森田陶器店は勢よく初売りを行ない、続いて浅野川勧工場・友田呉服店・扇五樓・卜一(といち)亭・島田小間物店が並ぶ。

その中で友田呉服店は「御題に因みて白縮緬と茶・浅黄・鼠縮緬とにて新年の山に月を出し小なる二羽の鶴を現はしたる陳列店の飾りは趣向面白く」よく人を集めた。

材木町に入ると二丁目の柄崎屋酒造店は「顧客門前に蒐集し、非常の盛況を極めたるは流石に柄崎屋なりけり」といわしめ、続いて高本呉服店・石見谷薬局・水牧魚島店、また、賢坂辻通りの小竹雑貨店も人気ある店であった。

浅野川大橋を渡った森下町では、越多呉服店・つばたや呉服店・能村煙草店・宇野紙店・米沢茶店・小林組物店・河合雑貨店・堀貫酒店・松井薬店があり、金屋町に入ると池田履物店・越野呉服店・斎藤呉服店・板吉蝋燭店・大村薬店・直江傘店が目立つ。

観音町へ入ると米島鬢付店・吾妻堂雑貨店・森田宗玄酒店・芝田菓子店・越田下駄屋・岡本小間物店・牧大商店が並ぶ。

東馬場には料理店笠屋がある。

横安江町から駅付近

横安江町は東本願寺別院の門前町をなしているが、「金紫燦爛(きんしさんらん)人目を眩(げん)ぜし」端谷打敷店・吉田打敷店の他に政木牛肉支店・山上砂糖店・朝日堂時計店・「お嬢様のお買物多い」新保下駄店・正部菓子店・林屋茶店・近潜店の他に料理店の石屋がある。

また、下安江町には「此町にての大関」である島林砂糖店に続いて藤田下駄店・「大景気・大人気」の能久呉服罔・渡辺紙店が並ぶ。

上安江町に入ると安江町勧商場・氷見文具店・米山呉服店・柄本煙草店・能作漆店・藤田茣蓙店・并奈嫁入り道具店・敷波雑貨店・田中乾物店・田守呉服店がある。田守呉服店は「店開き前より人山をなす」ありさまであった。

英(はやぶさ)町の上田菓子店は「紅鯛と無数の軒提灯」で景気を添え、このあたりで最高の人出を集め、鍵崎屋紙店も「人の鮓を桁へ」るほどの賑わいであった。

英町と白銀町の四つ辻には浅野散髪店があり、近くの香村菓子店・竹内菓子店・坂本太物店・高野酒店(金城一・明治正宗)・中川絵具店・塩川雑貨店・小林ふし店・岸川綿店・村彦酒店(富士一山)・白尾屋薬店・中島小問物店・まめだや呉服店を連れている。

田丸町に入ると、藤本八百物店・越桐四十物店を中心に小前の店が多く、仁随寺前通りには香村菓子店・梅田小問物店が目立つのみである。

続く鍛冶町は「隠居町のこととて何物もなく」とある。

笠市町は藤屋青物店・永井時計店・柚野呉服店・諦小呉服店・万国堂菓子店・杉山菓子店・谷口煙草店・蓑地紙店・示野砂糖店が並ぶが、なかでも示野砂糖店は「此町の冠を占む」店であった。

堀川町では越喜呉服店をはじめ乙丸雑貨店のほか、古着商・笠商が多かった。笠商の中では高村商店がよく知られている。

この日の人出は橋場町・横安江町・片町に集中したが、なかでも片町が多く、また店別では呉服店を筆頭に和洋雑貨店、ついで紙店・茶店・化粧品店・文房具店、続いて菓子店であった。

ともかく、火の消えたようにさびれはてていた金沢の町々も、戦争による好景気によって、ようやく旧来の繁昌を取戻し、おおいに賑わっている様子が、この記事からも十分に感じとれる。

3 伝統工芸の衰退 top

保護のはじめ

版籍奉還に始り廃藩置県、金禄の廃止し、金禄公債証言の発行という侍社会の終止、士族の成立と崩壊などは、侍社会をパトロンとしてきた金沢の伝統工芸――うるし塗・蒔絵・金工・木工の職人層からも特権と職とを奪い、ここに伝統工芸としては存亡の危機にたち至った。

蒔絵職人では、財力のある工房経営者(親方・問屋)を除き、日雇人・人足になるもの、仏壇職人に転ずるもの、京都に出て蒔絵職人の下職人になるもの、売り食いによって日をすごすものなど、その身の振りかたには惨憺たるものがあった。

一八七二年(明治五)、金沢区方(くかた)は貧窮民救済のために、金沢の陶工小寺藤兵衛・諏訪蘇山(後の帝室技芸員)や京都からすぐれた職人を招き、区方開拓所を開設、翌七三年(明治六)一月、これを上柿木畠(現、広坂一丁目)にあった旧藩洋学校壮楢館(そうゆうかん)跡に移し、区方勧業場とした。

七四年(明冶七)七月には増改築して石川県勧業場とし、銅器・漆器・織物・染物・茣蓙などの製造指導を行なったが、八〇年(明治一三)には職を失なった士族に対する職業訓練を行なう工場に変貌した。

また、一八七二年(明治五)、旧家柄町人中屋彦十郎・森下森八・長瀬成太郎らか中心となって、兼六園内の巽(たつみ)御殿と山崎山にあったドイツ人フォン・デッケン(鉱山学)居住の建物を会場に、九月一二日から一〇月一四日まで、旧家所蔵の書画・工芸品の他に、蒸汽機関車の模型・電信機・望遠鏡などの展示を加えた博覧会的な美術工芸展覧会を開いた。

これは廃藩置県によって金沢商人の最大顧客であった前田家が東京へ去り、同年二月には県庁も金沢から石川郡美川町に移った虚脱状態の中で、残存する門閥士族をはじめ上級士族、上層町民層、農村における大地主層に顧客を求め、金沢の経済的立直りを願うものであった。

それは、かっての家柄町人たちが、藩政期における町人社会で演じた役割と全く同様のものであり、そこに博覧会のもつ意味があった。 |

巽御殿

美術工芸展覧会が開かれた。現、成巽閣。

|

一八七四年(明治七)六月、金沢郊外の粟崎村(金沢市粟崎町)の廻船業者木谷藤右衛門の一子藤十郎らは博覧社を組織し、兼六園・東別院を会場に美術工芸品を中心とした博覧会を開催した。

当時の博覧会は殖産興業的性格をもち、美術工芸品も産業としてみられていた。

七七年(明治一〇)六月三〇日から七月八日まで、内国勧業博覧会への出品と福井博覧会からの出品物を陳列したが、入場者一万一五二八人に達したといわれる。

八〇年(明治一三)七月、県立に移され、石川県勧業博物館となった。

銅器会社

工芸職入の中でも、割合にめぐまれていたのは金工部門であった。

一八七二年(明治五)春、政府は翌年春に開催予定のオーストリアのウィーン万国博覧会出品のため、石川県をとおして金工職人山尾次六ら二八人に対し協力を求めてきた。

同年三月、職人たちは薄端(花鳥象嵌)九対、砂鉢三個、角切形兎足耳付(海女の玉取之模様)、角大砂鉢(草花彫上金象嵌)三個。

足ナマ形砂鉢(長春鉈彫上)三個、足蘇鉄、そのほか手箱、手ボタンなどを出品した。

富山県でも同様に出品を依頼され、すぐれた技術の導入のため金沢から前記二八人以外の職人を招き製作を行なったが、完成品は「見事の出来栄」と政府部内より賞詞をうけた。

一八七四年(明治七)、金沢町総区長(市長に相当)の長谷川準也は、片町居住の商人円中孫平と計り、七月、区方勧業場に鏨工方(ざんこうかた)を設け職人二四人を置き、水野源六・平岡忠蔵・山川孝次を職工棟取とし、象嵌(ぞうがん)銅器の製造を始めた。

代表作に高さ七二五メートルの細立四分一黒地大香炉(貝に浜千鳥の象嵌(ぞうがん)、摘み蓋は鬼瓦に鳩置の図)、高さ六〇センチの貝尽(づくし)花生(竹笹足の台付)、高さ三四センチの竜虎図花生、他に六歌仙図花生、太田道灌山吹の図花生、蘭菊に狐の図花生、竜虎の花生などがあり、円中琢平をとおしてアメリカへ送られたが資金がつづかず、七五年(明治八)一〇月に閉鎖した。

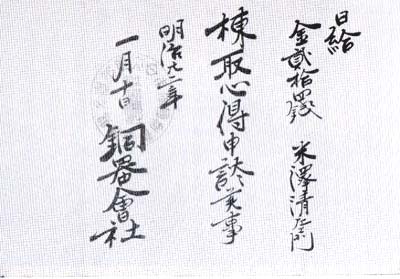

ついで一八七六年(明治九)、長谷川準也は高岡町下藪ノ内(武蔵町八)の民家を改良して銅器象嵌の製造を始めたが、より活発な企業活動のために資金を集め、七七年(明治一〇)二月、長町の川岸四四番地(長町三丁目一)に資本金五二三〇円の「銅器会社」を設立、みずから社長となり、弟の大塚志良を副社長とした。

この時の職人には、職工棟取水野源六、副棟取平岡忠蔵・山川孝次、職工監米沢清左衛門・天丸嘉吉・小浜弥太郎の他に一般職工三六人が従事した。

しずれも藩政期の御用職人(工房経営者)や細工所勤務の細工人であった。

この頃になると、加賀藩金工の総領であった京都の後藤氏は退陣し、後藤氏の権威を代行していた水野源六が、棟梁として長谷川凖也と提携し、金工職人を再編成して金沢金工職人を統率、その力は八七年(明治二〇)頃まで続いた。

銅器会社の製品はアメリカ向けに製作されたものが多く、おおいに実績をあげた。

一八七八年(明治一一年)一〇月四日、北陸巡幸の明治天皇がここに立ち寄り見学したが、その際、二〇〇〇円余の製品を買上げ、以来政府の用を命じられ、アメリカ輸出とあいまって多忙であった。

しかし、社長の長谷川準也が多額の政治資金を会社から流用したことで経営難におちいり、八二年(明治一五)六月、いっさいの権利を野村渮一に譲った。

八六年(明治一九)四月八日、名を「金沢銅器会社」と改められ、松原直作が社長となったが、同年一〇月一日、再び長谷川準也が社長に復帰し、藤井鉄太郎を副社長とし、社名も旧の「銅器会社」に復した。

『石川県史』や『金沢市史』に、「銅器会社」を一八八八年(明治二一)に廃止されたと書いているのは誤りである。

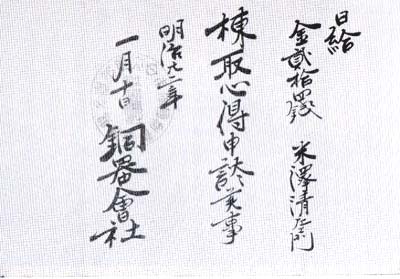

米沢清左衛門(国の技術指定を受けた米沢弘安の父)の覚書には、「明治二十一年、同社ヨリ職工ノ名ヲ以テ東京ニ趣(赴)キ、宮内省御用ヲ蒙(こうむ)リ、同年帰県後、社ノ為大ニ功アリト同社長ヨリ賞金ヲ受リ」とあり、また、清左衛門が八九年(明治二二)一月一〇日付で「陣取心得」を命じられた辞令が残っていることから、なお存続していたことがわかる。

清左衛門が「銅器会社」を辞任し自営を始めたのは九二年(明治二五)であり、新金沢社発行の『人物紹介』に九四年(明治二七)廃とあることから、九二年から九四年までの間に廃止にされたものである。 |

銅器会社の辞令

|

明治の名工たち

明治期に活躍した名工のうち、髹漆(きゅうしつ)では訪米より明治初期には米永大兵衛・由木尾藤兵衛、後期より大正期、さらに昭和初期にかけて米永太四郎・越田宗次郎

・越山初太郎・山口嘉十郎・鶴田和三郎・砺波彦太郎らがいる。

鶴田は松斎とも号し、父仁斎より髹漆を学び、洗手刷目塗・曙塗・蜜塗・艶消模様などを案出し、硯箱・手箱・冠卓・巻莨(たばこ)入、その他室内装飾品・日用品に用いたが、そのすぐれた技術は加賀髹漆の声価を高からしめ、明治宮城造営に選ばれ髹漆を担当した。

また各種展覧会に出品して賞を得、石川県工業学校教諭に任じられ、同校工芸諮問委員・日本漆工会地方委員などの要職にもあった。

一九二一年(大正一〇)一〇月五日没、七九歳であった。

蒔絵では初期には平野藤兵衛・鈴木嘉門・太野太七・高田成三郎、後期以降には沢田宗沢がいる。

沢田は本名を次作、後に宗次と改めた。

梅田三五郎について佐原系の蒔絵技法を学び、みずからの創意を加えて幸阿弥風と五十嵐風を折衷、東山蒔絵に光琳の手法が加わった独自の風を形成し、作品はまさに豪華華麗といってよかった。

使用する金粉を自分で創製し、また肉揚げの技術に新境地を開き、掌に入るような器物に繊細で確実なタッチで描いた得意の山水・人物は、高低遠近を微妙なまでに描き出し、見る人を感嘆せしめた。

一九一五年(大正四)六月、八六歳で没した。

金工では初期には山川孝次(初代)・鈴木敬義・水野源六(八代)・富木伊助・木越三右衛門・宮崎寒雉(一〇代)、後期以降には水野源六(九代)・米沢清左衛門・宮崎寒雄(一一代)がいる。

木工では初期には仏師松井乗運・宮島左輔、指物・唐木の志甫(しほ)善二・葛木元平、後期以降にも活躍した彫刻の相川松祷・村上九郎作、仏師の浅野乗吉・向正運(初代)・石塚清助がいる。志甫善二は越中高岡町古旅屋門前出身で、一八六一年(文久元)三月開業、その後金沢に移り、八一年(明治一四)には金沢区西町一番地に住み、第二回内国勧業博覧会に出品した紫壇製書棚は、一等を受賞した。

工芸評論家中川千咲氏は「擅(だん)製の棚・皿・卓には中国風に倣いながら新意ある作を示して知られ、また他の工芸品の意匠についても考察し、石川県の工芸界につくすところ多かった」と述べている。

葛木五平は石川郡金石町(金沢市金石)の生まれで彫刻を中村弁吉に学んだといわれ、各種博覧会に出品して賞を得たが、一八九三年(明治二六)、シカゴで開かれたコロンブス世界博覧会に出品した櫟(いちい)・黒柿の文庫、硯箱は博覧会褒賞事務委員から「美術意匠高雅にして美術的に仕遂げられ、優美に成就(じょうじゅ)す」との賞詞を受けた。

一九一〇年(明治四二)頃に没した。

また、村上九郎作は小松町に生まれ、父について彫刻を学び、後、金沢に移った。

一八八八年(明治二一)、石川県工業学校彫刻科教諭となり、九四年(明治二七)富山県高岡工芸学校に転勤し校長となった。

とくに明治中期、東京美術学校の石田光明や京都の堀田瑞松と共に日本における屈指の彫刻家であった。

一九一九年(大正八)五月、五二歳で没した。

陶器では原呉山・鶯谷庄平・村田甚太郎・阿部碧海・小寺藤兵衛・笹田友山・水田四郎・和沢政冶・清水清閑・大桑慶太郎・松岡初太郎・若村嘉一郎・友田安清・諏訪蘇山・石野龍山・由良孤舟・柄本鉄男・駒田長平・横萩一光・春久繁春がいる。

諏訪蘇山は金沢の人で本名を好武といった。

はじめ陶画を学び、東京に出て製陶に従事していたが一八八〇年(明治一三)、九谷陶器会社に招かれて帰県、八七年(明治二〇)、石川県工業学校教諭となったが、九七年(明治三〇)、京都に移り五条坂に開窯、一九一七年(大正六)、帝室技芸員となった。

この間、中国古代青磁・白高麗を模し、釉薬(うわぐすり)をしないおり込み青磁を考案、蘇山青磁の名を有名にし、また九谷写・定窯にもすぐれた作品を残した。

二二年(大正一一)一月、七一歳で没した。

石野龍山は本名を兵太郎といい河北郡八川村(金沢市八田町)に生まれた。

絵を徳田寛所・阿部碧海・中浜龍渕に学び、一八八三年(明治一六)より製陶に従事した。

その後、能美郡の松原新助について製陶を学び、一九〇二年(明治三五)頃、黄釉・青紺釉、○七年(明治四〇)茶褐色釉、○八年(明治四一)には赤色釉を考案し、従来、九谷焼にみない色彩を生み出した。

また、○三年(明治三六)には本窯でなければ生成できないとされた藍染付を、錦窯によって焼成可能にした。

作品は明治期独特の図柄であるが、新鮮で溌剌(はつらつ)さがあった。

一六年(大正五)、実業功労者として表彰され、一九三六年(昭和一一)三月、七五歳で没した。

染色では、見本条理・上村松太郎がある。

八章 大戦と大正デモクラシー top

一九一二年(大正元)、金沢市の人口は一二万三八九三人、世帯数は三万六三四二世帯となった。

この数は○六年(明治三九)より三万○三三九人の増加を示し、一八年(大正七)には一五万六二七九人となって、明治から大正にかけて、うなぎ昇りの人口増加をみせた。

一九年(大正八)には一五万五八〇〇人台を維持したが、反動恐慌により翌二〇年には一三万〇〇二七人と二万八九二七人の減をみせた。

ともかく、大正初年の急激な人口増加に伴い、公会堂設置が市会で論議され、一九一二年(大正二)一二月、建設工事が始り、一六年(大正五)、西町に公会堂が完成した。

また、同じく一九一三、四年(大正二、三)頃には電気鉄道の敷設問題が取上げられ、一五年(大正四)にはその一部が、二二年(大正一一)には全線が開通した。

1 米騒動 top

大戦景気の明暗

一九一四年(大正三)の第一次世界大戦に参加したわが国は、翌一五年(大正四)の中頃になると、ロシア・イギリスに対する軍需品輸出や、大戦(第一次)景気で好況を迎えたアメリカ向けの生糸・羽二重・絹製品の輸出が激増し、さらにヨーロッパ諸国に代って中国・インド・東南アジアや遠くオーストラリア・南米諸国に輸出が行なわれ、繊維成金・鉱山成金・船成金が続出した。この時期には、金沢市でも絹織物・綿織物・箔(はく)生産が激増した。

一九一五年(大正四)の地元新聞は、「需用一時に激増し、昨今当地へは米国、印度方面よりの注文輻湊し、而かも此等の注文は概ね長期のものなれば、当分好勢力を持続すべく、欧州向も相応に注文到達しつゝあり」と大戦中の絹織物工業・紡績業の著しい伸張を報じている。

同年には、金沢市の清水竹次郎機業場が川崎常三郎機業場を合併して力織機八〇〇台をもって増産、このほか北岩松機業場・喜多次郎松機業場など工場の拡張が進められ、あるいはまた、翌年には、資本金五〇〇万円で本多政以を社長とする金沢紡績が設立された。

なおこの年の金沢箔は前年の三倍に達する一五〇万円余の生産高を達成している。

蓄音機針・染料は、針成金・染料成金を生みだした。

大沢由也は、「戦時前後一時非常に旺盛を極めたもので、到る所に小工場が続出し、猫も杓子も針の製造に熱中した」と述べている。

事実、製針工場は金沢市内に一一か所もあり、東亜製針会社の場合、七割の利益配当を行なっていた。

これらの製品はドイツ製品に代って需要を充すものであったが、粗製濫造のため、「向うへ着いた時には赤錆になって居るという始末で、非難攻撃が甚く、大いに声価を失墜した」(『青雲の時代史』)。

染料についても同様で、黒梅三郎氏によれば、市内の染色業者や染料業者は染料が杜絶したため、染料の製造を始め、国内はもちろん国外へも盛んに輸出したが、粗悪品が多かったため、信用を失なった。

戦争が終りドイツが生産を再開すると、たちまち市場を駆逐されて倒産、成金は“槿花(きんか)一朝の栄”に終った。 |

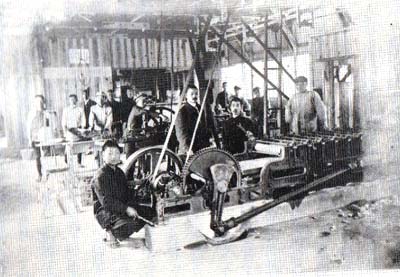

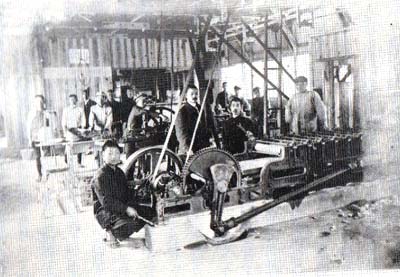

レコード針の製造

当時、長町5番丁にあった、金翼製針合名会社の工場。

|

しかし、一九一八年(大正七)八月、『北陸毎日新聞』はなお、渡辺黙然の小説『成金の家』を連載していた。

他方、大戦による輸入品の不足は物価を騰貴させ、一部の成金とは対照的に多数の低所得者層を生んだ。

しかも大戦の終了した翌年には、反動不況が到来した。

ことに小資本をもって「目的の利益を追事にのみ汲々として居た工業は、殆んど致命傷を負うて再び起つ能わざる」(『青雲の時代史』)状態に至った。

この年、製針、染料・麻真田(さなだ)・亜鉛華(あえんか)・撚糸(ねんし)業などがあいついで倒産し、一九一八年(大正七)末の四三七工場は、翌一九年一〇月には四二一工場に減少し、四〇〇人余労働者が離職した。

こうした経済的背景と民本(みんぽん)主義の普及・高まりは米騒動の誘因となり、社会主義運動を抬頭させ、工場労働者のストライキを拡大していった。

半鐘乱打

一九一八年(大正七)八月一一日午前一時頃、金沢市巴町新道の半鐘(跡鐘)がけたたましく鳴った。

火の見櫓の上で半鐘を打ち鳴らす男が、「火元は十間町の米穀取引所だ」という。

巴町新道の半鐘につられて、中堀川・森下町・中橋町・南町・玉川町・賢坂辻・野町の半鐘も二三点痛(にいさんてんしょう)を鳴らし、消防組が出動するなど、一時は大騒ぎとなった。

半鐘を鳴らしたのは市内水車町(現、小橋町)二六八番地の建具商堀内次三郎(四九歳)で、病身の妻みつ(三九歳)と一二歳と八歳の娘がいた。

次三郎は建具職人であったが、「請負仕事の下請負」で、一日の収人が七〇銭から八〇銭、月収にして二〇円余であった。

このため、一二歳の娘が麻真田工場に勤め、月に三円五〇銭の手間賃を得、ようやく家族四人の生活を支えていた。

この家の支出は、主食の米代が一日一升五合=六〇銭として月平均一八円六〇銭、収入の八一パーセントにあたり、他に家賃が月三円、電灯料六〇銭、計一九円二三銭、これに副食費・衣料費・教育費を加えると 「いかにしても収支償(つぐな)はざる」ものがあった。

堀内はこのような追いつめられた生活の中で、「米価は日毎に暴騰するにぞ、とうてい遣(や)り切れず、困るは自分一家のみにはあらざるべく、この際、消防や群集を寄せて米穀取引所を火事と言えば同所取毀(とりこわ)つべく、さすれば標準値段がなくなって米価が低落するならん」と考え、職業用の玄能(げんのう)を持ち出して半鐘乱打の挙に出たものであった。

これが金沢での米騒動の始りであった。

米騒動は同年(大正七)七月末、富山県魚津町の漁民により爆発し、またたくまに富山県下から一道二府三八県にひろまり、騒動をみなかったのはわずか五県にすぎなかった。

金沢では八月一三、一四日が騒動の絶頂にあった。

石川県内では、他に羽咋(はくい)郡高浜町・鳳至(ふげし)郡宇出津町・鹿島郡穴水町・石川郡松任町・同美川町・江沼郡山中町で群衆が行動をみせた。

金沢の米騒動

さて、翌八月一二日、高道新町に住む亀井綱吉(六〇歳)は、浅野川に近い町々をまわり、「この際、細民は市の富豪および当局に嘆願すべく、その手段方法を議すべければ、一二日午後九時を期し、卯辰(うたつ)毘沙門境内に集合すべし」と触れた。

午後八時頃、卯多須神社(卯辰毘沙門)境内(東山一丁目)におよそ一〇〇人余の市民が参集して、亀井縄吉を先頭に市中に行進すると、途中から続々と参加し三〇〇〇人余りに膨れた。

金沢駅に近い安江町の浅井為次郎米穀店前に到着すると、亀井と市内材木町一丁目に住む大谷助松が代表して、同席の在庫米一四石を一升三五銭にて廉売(安売り)するよう交渉して成功、さらに出丸町の伊藤鉄次郎店・小森清太郎店にいたり同様の交渉を行なった。

伊藤店では店主不在のため、翌日の返答を約束させ、小森店では八石を浅井店と同じ約束をとりつけた。

この時「一同鬨(とき)の声」をあげたと新聞は報じている。

小森店を去った人々は下堤町の鈴本店前で、この数日間の自主的廉売を謝し、「万歳を連呼」しつつ、一隊は知事官舎、一隊は裏古寺町の金貸業佐野久太郎方へ向った。

知事官舎・佐野方へ向った二隊は警察官に阻止されて引きかえした。

また、一隊は博労町の興川店へ向い、同店のガラスを破損、さらに一隊は山ノ上町の岡部医院方にデモンストレーションの後、救済方を要請した。

翌一三日午後八時、市民は再び卯辰神社境内に集合した。

待機していた制服姿の警察官が市民に対し、「極めて穏和に説諭演説をなし」、また蛤(はまぐり)坂五一番地の松原幸太郎は、「余は安政年間に飢饉ありし際、向山に上り其の叫びをなし、今は観音町に地蔵尊として祀られある原屋甚吉の孫なり」と自袮し、大衆行動よりも相互扶助の必要を説いて市民を慰撫し、集会を解散させた。

他方、午後七時三〇分ころ、川上付近の市民三〇〇人余が上菊橋に集合し、川上新町の富豪、角谷儀太郎に援助を要請、ついで同町の松本米穀店にて在庫米を二五銭にて廉売することを交渉して成功、さらに長柄町の森店でも同様の交渉を行なった。

ところが同店は三五銭以下の廉売を断わったため、「将に大事に至らん」とした。

結局、同店が一日の猶予を願ったことでおとなしく退散し、ついで川上新町三丁目の富来金物店で義捐金の據出を迫った。

また、八時ころ兼六公園(当時は公園)の長谷川邸跡にも三〇〇人余が集合し、佐野久太郎方に向い、「門前喧囂(けんごう)を極め、罵声を浴せ」、百姓町の勝山吉雄、十二間町の高松与三郎が代表して救済を要請、また、玄蕃町の松本理吉店、材木町三、四丁目の河越加平次店・原八三郎店・瀬川文蔵店、賢坂辻通りの河村鎗太郎店に対し、一升二五銭八の廉売を約束させた。

八月一四日、警察は数十人を召喚して厳重な取調べを行ない、主謀者とみられる七人を裁判所へ送った。

一〇月三〇日、上胡桃町の古物商井波余所次(四二歳)には懲役一年(求刑一一年)、渕上町の箔工田辺吉久(二五歳)には懲役一〇月(求刑八月)の判決があった。

新聞の批判

このような騒動があっても、米価は、シベリア出兵宣言が確定された八月一日には一升三八銭、宣言の出た二日には四〇銭、八日には四三銭、一二日には四四銭五厘と急騰した。

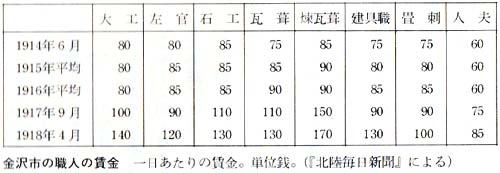

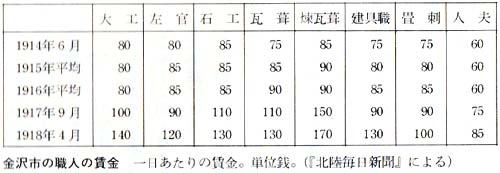

当時、市内の大工・左官などの日給は一円二〇銭から一円五○銭、日雇が八〇銭であった。 |

|

一人平均三合とすれば五人家族で一升五合、大工・左官にとって米代だけで収入の四四・五パーセントから四五・七パーセント、日雇では八三・五パーセントにもなった。

この頃地元の『北陸新聞』は、「米価と社会問題」と題し、市民生活の困窮を訴えた。

市内の某小学児童が学校において友達に対し、「僕の家では米が高くなったから、一度の御飯は一杯半と定てある。

しかし僕はそれでは腹が減って仕方がない。

それで叱られると知りつつ、モウ少しと差出すと、お父さんは恐しく眼を光らせて、拳を固めて殴りつけるから、飢じくて飢じくて、仕様がないけれど、泣きながら堪へて居る」と悲しい物語をしたものがあるといふことだ。

この愍(いじら)しい児童の心理状態に立入ったならば、いかに鬼のやうな心のものでも、同情の涙を流さぬものがあろうか。 |

すでに米価の高値について、八月早々『北陸毎日新聞』は「米価の狂騰は釣上に政府が火を点け居るに同じ」と政府の無策を非雌し、「米は不足ではなく全く売惜(うるおしみ)」「欲張った豪農の思惑」に原因があることを指摘した。

堀内次五郎の行動が報じられた八月一三日、『北国新聞』は「当路の有司に相当の施設を促すと同時に、他方大地主並に商人を戒め」てきたことを報じ、市民に安価な米を提供するよう、大地主・資本冢・商人の援助をよびかけ、各新聞は盛んに所論を発表して政府の無能無策を攻撃した。

ああ、この聖代に何たる不祥事ぞ! 今や食糧暴動は各地に蜂起し、「吾々に米を与へよ」「安価なる食を与へよ」の悲痛なる叫びは全国枢要都市の街頭に絶叫されつつある。

為政者はこの現象を果して何と見るか。

暴なるの故をもって、徒らにこれを治安警察の対象となすは果して当を得た処置であるか。

そのここに至れる原因を訊せば、政府当局の措置機宜を逸せるが主要なる誘因では無かったか。

外に軍隊を派遣して他国の優乱を鎬定しようといふ政府が、内国民の生活を危態に頻せしめ、遂に暴動を惹起せるとは何といふ皮肉であるか。

しかも事ここに至っては悠々その責任を問うてゐる暇は無い。

今はただ当面応急の策として国民各自共済の道を講ずるよりほかは無い。

富豪よ、貴族よ、地主よ。各地に於ける同胞の悲鳴を聴け。しかして卿等が蔵を開き、全財を傾くべき時の到来せるを知れ。(『北陸毎日新聞』) |

為政者の無策

北国新聞・北陸毎日新聞は、県民から義捐金の募集を始めた。

小作人から小作料を収取していた寄生的大地主や資本家・高利貸的商人・富俗商人たちは、連日の市民の大デモンストレーション、廉売要請の実力行使を目のあたりに見、かつ都市におけるすさまじい米騒動の実情が新聞で報じられると、身の安全を守るためにわれ先にと義捐金募集に応じた。

八月一五日、金沢市は外米の移入を促進すると同時に、市内の米商人に対し、一升四五銭の米を二八銭で廉売することを要請し、「食糧米供給票」(通称、廉売券)一万三〇〇〇枚を低所得者に配布した。

こうして「人心ようやく緩和」(『北国毎日新聞』)した。

廉売による差損は義捐金と市費によって埋められた。八月末、金沢市は白米と外米の廉売を実施したが、義捐金は減少し、市費にも限界があったので、廉売価格を三〇銭に引きあげて一〇月まで続け、新米出まわりを機に中止した。

しかし新米が出まわっても、米価はいっこうに安くならなかった。

以上のように、米騒動の直接原因は米価の暴騰にあった。『金沢市史』はこの暴騰を「日本経済の底の浅さ」という観念的な言葉で片付けているが、それだけでは説明しきれない。

大戦中の景気とうらはらに、ヨーロッバ諸国よりの輸入物資の杜絶は物価高をもたらしており、米は一九一四、五年(大正三、四)と豊作が続いた結果、他の商品の値上がりにもかかわらず米価は一升一〇銭台にとどまっていた。

これが暴騰した原因は、さまざまな要素がからみあっているが、結局は大戦景気のインフレの犠牲であった。

しかし、政府はなんらの手を打たなかったため、商人の思惑買い、地主の売惜しみを肋長して急騰し、これに追い打ちをかけだのがシベリヤ出兵の決定であった。

『北陸毎日新聞』が、「騒擾の 全責任は政府」にあり、「寺内内閣総辞職の時」と叫んだのは正論であった。

ところで、金沢における米騒動の主力となったのは、松原幸太郎が「われは原屋甚吉の孫なり」と大見得を切ったように、一八五八年(安政五)の米騒動で卯辰山に登って米価引下げを叫んだ相対請地の下層町民たちに代って、大正の米騒動では、大戦景気の恩恵に浴さなかった下層町民たちであり、この二つの事件は金沢史における民衆の一大デモンストレーションであった。

2 大正デモクラシーの影 top

金沢労働界の動き

ヨーロッパの議会政治・労働運動を見聞して帰国した東北帝大教授の吉野作造が、一九一四年(大正三)、雑誌に政治評論をのせて民衆政治を主帳、翌年には、「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」を発表して民本主義を唱えた。

こうして社会主義が貽勤し、一八年(大正七)には平民宰相といわれる原敬の政党内閣が成立し、デモククシー運動の拡大の中で、二〇年(大正九)には普選運動が最高潮に達した。

一方では、女性解放運動が進展し、友愛会が日本労働総同盟友愛会となり、さらには戦闘的な日本労働総同盟に脱皮するなど、明治期や次の昭和期とは異なった社会相を現わす、いわゆる大正デモクラシーの風潮が全国に広がっていった。

こうした状勢の中で、金沢における労詰運動は、大正デモクラシーの高揚に先んじて、一九〇一年 (明治三四)六月の箔(はく)職人の紛議に始り、○四年(明治三七)二月の箔工の賃上げ要求、○五年(明治三八)の金沢近郊粟ヶ崎機業場スト、同年一二月の政教新聞社職工スト、○七年(明治四○)七月の箔工紛議、○八年(明治四一)七月の石川精練職にスト、同年八月の北国精練職工ストなど、明治期においていくつかの労働紛争が起っているが、統一的な労働運動への展開をみるに至っていない。

大正期に入ると、一九一九年(大正八)をピークに、箔工・塗師・陶工・履物工・製網・織物・電気・百貨店・印刷・製糸・街鉄(市電)・派出看護婦・朝鮮労働者・専売局・郵便局職員・看守など広範囲にわたる争議が続出した。

一九一二年(大正元)八月に発足した労働者団体友愛会の金沢における活動は、一五年(大正四)頃金沢にあった鉄道工場に始り加入者一〇〇人を越え、一九年(大正八)には市内各工場よりの加入をあわせて三〇〇人余を数えた。

この年の八月二〇日、友愛会は大日本労働総同盟友愛会と改称、一〇月一日、金沢支部会が金沢商業会議所で開かれたが、支部会員はもちろん、会員たらざる職工労働者或は学生など続々詰め掛け、階上議場は殆ど立錐の余地なく、六時に至り入場を謝絶する盛況」で参会者およそ六〇〇人に達したという。

ここで採択された「宣言」と「決議」の中で、労働者の生存権・団結権・同盟罷業(ひぎょう)権(ストライキ権)・参政権が確認されたことは、消極的な金沢市における労働運動にとって画期的なことであった。

翌一九二〇年(大正九)七月一日、同金沢支部大会が高岡町空地で行なわれたが、参会者は二五〇〇人から二六〇〇人といわれた。

「宣言」および「決議」が採択されたあと、北村支部長をはじめ支部員一二人および弁護士広瀬嘉一、県市会議員宮本友吉の所信演説に続いて、友愛会長鈴木文治が、「国運発展と労働問題」と示し、国運の発展は、政府による労働者の生存権・労働権・団結権の是認と労使協調とにある、と論じた。

この間、大正期に入ってのストライキが、金石町の北国製鋼工場の従業員によって一九一九年(大正八)春に行われたが、市民の耳目を集めた大争議は、金沢専売支局のストであった。

一九二〇年(大正九)四月一〇日から一九日まで九日間にわたる、金沢においては空前絶後の大ストライキであったが、翌月、新町警察署長の斡旋によって終った。

この金沢専売支局のストについては『石川県社会運動史』にくわしいが、「要求内容の点、闘争の激しかった点で、当時の県内の闘争として重要な位置を占めるものであった」と評価している。

大正期の学歴社会

野口正喜氏は石川県立図書館に勤務すること四五年、その間、図書館が蔵する図書一一万点について書名・著者・内容・架蔵場所をそらんだ“図書館の虫”“図書館の主”といわれた人材であり、すぐれた郷土史家でもあった。

氏が図書館に勤務したのは、金沢市森山町尋常小学校を卒業した一二歳の一九二〇年(大正九)五月二四日であり、校長の推選であった。

学業成績が最優秀でなければ、当時、校長の推選などは得られるものでけなかった。

辞令は「臨時雇ヲ命ズ」とあるが、実際は給仕代りであった。 一か月たった同年六月三〇日、「出納手ヲ命ズ」という辞令を受け、はじめて「一人前の図書館員」として扱われたという。

月給は本俸六円に手当六円、計一二円であった。

氏の近所では箔職人をはじめ日稼職人が多く、その収入が不安定であったことから、母親は毎月安定した給料の入る“月給取り”を非常に喜び、月給袋のまま神棚や仏壇に供えたという。 |

大正期の図書館員

1920年(大正9)ころの県立図書館の職員。

前列中央が並河初代館長。後列右端が野口少年。

|

当時の図書館は、館長(初代)が並河直広氏、他に司書二人、書記一人、雇員九人(うち女性五人)、出納手四人、小使二人が勤めていた。

司書・書記は中学校(旧制)卒業資格者であり、雇員は中学校もしくは高等小学校卒業資格者、出納手は野口氏が勤務するまでは高等小学校卒業者のみであった。

館に出入する新聞記者たちには傲慢無礼の者が多くて、館長はじめ館員は投書を突きつけられたりして戦戦恐恐としていたが、彼らは出納手を給仕同様に考え、年少の野口少年に対し「給仕、茶を持って来い」とどなった。

氏は聞かぬふりをして持って行かぬと、司書や書記が「ウチには給仕というものはいないので気づかないのでしょう」としきりに弁解していたという。

このように、地方官吏は中学校卒の学歴を必要条件としていた。

明治・大正・昭和前期の石川県の工業生産額をみると一九二一年(大正元)から急激に発展し、二〇年(大正九)を頂点にしだいに減少・停滞し、三四年(昭和九)にいたりようやく上昇をみせている。

石川県の工業生産のほとんどは、金沢市に集中している。

工業生産の集中は当然、人口の増加をもたらし、一九一二年には藩政末期人口の一二万人に回復し、一九年(大正八)には一五万八〇〇〇人に達した。

人口の増大は、会社員・官公吏・教員・弁護士・学者・芸術家などの小市民層の形成を促進した。

彼らは明治期、数少ない知識層として優遇され、生産構造・社会構造が複雑になる資本主義の独占段階において、より人数を増し指導的地位についたが、とくに地方においては指導層の中堅的存在として重要視された。その多くは経済的に恵まれた出身で、少なくとも中学校以上の学歴を有していた。

これに反し、学暦が小学校ないし高等小学校卒の市民は、一般に工場労働者・丁稚(でっち)・職人・日雇を職業とすることを強制され、かりに事務職が得られたとしても臨時的性格の強いものであった。

従って小学校・高等小学校学歴者の多くは“食いはぐれのない”職人か補助的下級官史の道へ進んだ。

野口氏が選んだのは後者の逆であった。

以後、氏の進路にはいつも日本の学歴社会の歪みがあり、そのつど、これを乗り越えなくてはならなかった。

さて、社会教育の場としての職場と、おりからの大正デモクシーの波は、出納手にもつとめて勉学の場を与えようとし、市内彦三にあった県立商業学校付設実業補習学位での勉学を奨励、氏も一年間ここに通学した。

一九二六年(大正一五)七月、雇員に昇格、月給は三九円となった。

司書に任官したのは一八年後の三八年(昭和一三)で三〇歳の時であった。

その昇進は、中学校卒業者よりはるかに遅れていた。

しかしなお、戦後も学歴社会は生き、有能な専門的識見にもかかわらず、館長・副館長職につくことなく退職した。

中等教育の拡充

明治末年までに県内に設立されていた中学校(旧制)は、県立金沢第一中学校・同金沢第二中学校・同七尾中学校・同小松中学校、実業学校では県立農業高校・県立商業学校・七尾町立商業学校、女子教育では私立金沢高等女学校・金沢市立女子職業学校(乙種)など一〇校があげられるが、うち六校が金沢市にあった.

さきにも述べたように、資本主義の発達の中で中産階級が増加し、これに対応する教育が必要となった。

元々中等教育は高等教育の準備段階にすぎなかったが、しだいに完成教育としての高等普通教育として重視されてきた。

一九一八年(大正七)の臨時教育会議は、高等教育と共に巾等教育の改善を政府に答申したのもこのためであり、第一次大戦後のわが国文教政策の中で注目すべきことであった。

実業学佼では職業教育を中心とした教育が施され、企業・商社も、中学校出身者よりはすぐに間に合う人材を要望したこともあって、一九二〇年(大正九)まで、地元新聞が報ずるように卒業生は「飛ぶように売れて行く」ありさまであった。 県立金沢商業学校の卒業生は全国に散在するが、金沢市経済界でトップマネージメントには同校の卒業生が多い。

さて、政府の中等学校卒業資格者の増加計画、金沢市における中産階級の増加にともなう中学校・実業学校入学希望者の増大は、既設中学校の収容人数の増加では迫いつかず、一九一九年(大正八)八月一四日の石川県中学校長会議の席で、中学校増設に関する発言が出された。

同年一一月一四日、県会において県立金沢第三中学校開設のため、二〇年(大正九)には敷地の購入、翌二一、二二年(大正一〇、一一)には校舎の建築、二三年(大正二一)開校予定が発表された。

この後、入学難を解消するため、開校が二一年(大正一〇)にくりあげられた。

同年(大正一○)三月、一五〇人を募集、試験当日の二八、二九日には、三二九人が受験し、一五三人が合格した。

競争率は二・五倍であった。

四月四日、金沢市長町五番丁の元貯金支局跡に開校し、初代校長続有節は入学生徒に対し「国家有用の材」たることを訓示した。

このほか、市内には大正期に入り、県立第二高等女学校・同第二高等女学校・金城高等女学校が設立されたが、明治期以来の「女子ニ須要ナル高等普通教育」を与える高等女学校から、「高等普通教育」に加えて、「婦徳ノ涵養ニ留意ス」る高等女学校に変質し、増加する中産階級子女に対応していった。 他には、私立夜間中学校や、特殊学校として県立盲学校・同聾唖(ろうあ)学校が開校した。 |

大正期の女学生 1923年(大正12)ころ、

洋服を着た県立第一高等女学校の生徒

(津田喜美子)。

|

市営住宅と公設市場

大戦景気によって、一方では貧富の差が増大し、恵まれた者と恵まれぬ者の差がはっきりとしてきた。

米騒動や労働運動は、その端的な現われであるが、とくに都市の下層民は農村から流入した住民を含めて、好景気の中で不遇の生活を余儀なくされていた。

こうした状態の下で、金沢市も多少の福祉的な施策をいくつか行なっている。

大正中期に一六万に近い人口をもっていた金沢では、当然に低所得者の住宅不足をきたした。

このため金沢市は、政府および簡易保険積立金から低利資金二〇万円の融通をうけ、上鶴間町の市有地に二階建で一二畳半から二四畳のものを六軒、同じく桃畠町(後に弥生町と町名変更)の市有地に七五軒を建てた。

家賃一畳四〇銭として算出されたが、後に三六銭七厘となった。

さらに一九二一年(大正一〇)、上鶴間町に三一軒、弥生町に二八軒、他に木ノ新保五丁目常福寺跡に三軒、計六二軒を建設した。

一畳三六銭七厘の家賃は四〇銭に値上げされた。その後、引き続き弥生町に二八軒、横山町二丁目に二四軒、上田町に二〇軒を建造した。

一九二五年(大正一四)四月一日現在の住宅数は二万二〇八七戸であったが、自己保有家屋は一万五六五六戸、七一パーセントで、残りが貸屋であった。

この他、市は、市内に家を持たず、かつ独立の生計を保ち、同居家族があり、簡易保険加入者で、月収二〇〇円以下の市民に対し、二五年賦の住宅を供給しようとして本多町・横山町・馬場崎町・中島町に六六軒を建築した。

希望者は二一七人、三・二八倍の競争率であった。

一九一八年(大正七)四月、大阪市は全国にさきがけ、一般商店とくらべ二〇パーセント余り安い公設市場を開設した。

金沢市でも、飯尾市長は大阪公設市場を視察し、二三年(大正一二)七月一〇日、並木町の浅野川公設市場で一四店、香林坊公設市場で二二店、巴町公設市場で一七店を開店した。

開店第一日目の売上げは三市場合わせて四〇〇〇余円、価格も二〇パーセント以上の安値であった。

同年八月、六斗林広見に六斗林公設市場八店、白山町市場一四店が開設した。

巴町公設市場は二六年(大正一五)一月、五宝町に移り、五宝町公設市場となり、浅野川公設市場は二九年(昭和四)一一月、備中町に移った。

昭和期に入り、恐慌をまともに受けた市民は公設巾場をおおいに利用し、市場での品物の選別もうまくなり、主婦たちは手籠を持って「安くて品質のよい品物」の買出しに出かけた。

大正期の商店街

電車開通前の橋場町からの味噌蔵町通り。

洋品の販売と普及

一九一五、一六年(大正四、五)当時の金沢商店街の商況をみてみよう。

年間売上げ高の最も大きかったのは洋服地の七〇万円であった。 |

ハイカラな装飾をした商店

大正中期、カメラや薬を扱った英薬局

(現、英商会)。 |

このうち国産が二〇パーセント、外国産が八〇パーセントの割合で、「縞(しま)上等物」「上等品」は国内技術が劣り光沢(こうたく)に差があり、「紺・黒地・無地物」も国内品は「粗悪」で外国品がよく売れ、「セル」では「上等品」が織られ価格が安いためよく売れ、「リンネル」も安いため売れ行きがよかった。

このことは官公署の役人・教員・諸会社の会社員の増加などによって、市民間の洋服を着る者が著しく増加したことを示している。

洋服を着る者の増加は、靴・靴下などの付属品の需要をもたらした。

靴・皮革製品は年商一八万円、洋服地につぐ売り上げで、うち六万円は国内産、残りの三〇パーセントが外国品で「キット其他上等の物」であった。

ついで自転車・紙類の一二万円か続く。

大正期のこの頃になると、自転車を愛用する市民が増加した。

車体は国内産が六〇パーセントを占めているが「堅牢の度に於て外品に遠く及ばず」とされたが、廉価のため市民の需要があった。

タイヤの七〇パーセントは外国産であり、「サドル亦内地にては製作不可能」とされた。

紙類では製図用紙・梨袋や散薬用として使われるパラピン紙、名刺・ノートに用いられるアイボレがよく売れたが、うち六〇パーセントが国内産であった。

また、絵具・油絵具・万年筆・インク・鉛筆など、文房具の売上げも一〇万余円あり、国産品が七〇パーセントを占めた。

とくに就学児童・生徒の増加に伴い、鉛筆の売り上げが伸長した。

高級品の「上等の色物や四五銭以上の品」は外国品であった。

この他、ペン先については「外国品に仰ぎ」、東京地域で製造中といわれる国産品はなお当時金沢には来ていなかったという。

化粧品・雑貨類の売り上げも八万円にのぼっていた。

金沢市民の使用する化粧品は東京のミツワ、平尾レー卜製の「クレーム」・石けんなど売り上げの九〇パーセントが国産品であった。

歯磨きの習慣も多くなり、国産の「ライオン」「パラ」「ツバメ」が売れた。雑貨類では毛布・手袋・帽子・靴下・ゴム製水枕・ゴム枕・空気枕・魔法瓶・洋傘・ステッキ・紙類がある。

当時の毛布は八〇パーセン卜が国産品であり、手袋には革製・毛麻製・絹製の三種があり六〇パーセントを輸入にたよっていた。

これは国産品と外国品との価格差に開きがなかったためである。

靴下は外国品に人気があり、シャツ類では国産のメリヤス製品がよく売れた。

帽子は従来、外国品に市場を支配されていたが安くて品質のよい国産品が出まわりはじめ、市民の洋服に帽子姿がしだいに増加した。

この他に外国製敷物が大戦景気のころ市民の問に数多く購入された。

食料・洋酒分野の売り上げはおよそ四万円、その九〇パーセントが国内産であった。

洋酒はもっぱら外人専用で市民の購入者は全くといってよいほどなかった。

しかし、葡萄酒のみは市民に需要はあったが、国産品は「品質粗悪にして使用に堪えず」、このため全部外国産であった。

また、この頃には国産のバター・ハム・ミルクの売れ行きもよく、市民に親しまれたが、ソースのみは金沢在住の外人にのみ用いられた。

他に、ガラス類が年間一万円余の売り上げがあったが、板ガラスの七〇パーセント以上は外国産であった。

ここにも、新しい市民層に支えられた、新しい消費の傾向が見えている。

3 市街電車の開通 top

汽車と郊外電車

一八九八年(明治三一)四月一日、金沢駅が開業して金沢市の表玄関となった。

この頃の列車数は一日に一三本、乗降客は二〇〇〇人にすぎなかった。

一九一三年(大正二)、北陸線が全線にわたって開通すると輸送需要は増大し一七年(大正六)には年間の乗降客は一三〇万五〇〇〇人、一日平均三五七五人となった。

乗客の半分以上が県人であり、東京への利用客が一万八〇〇〇人、大阪へは一万八〇〇〇人、京都ヘー万四〇〇〇人、金沢市経済が近畿圈の影響下にあったことが知られよう。

鉄道開通による経済活動の活発化に伴い、市と郊外との交流も当然盛んになった。

近郊との交通機関としては、すでに明治末期にレールの上を馬車が走る馬車鉄道が、金沢市中橋町〜金石町間(一八七九年)と金沢市野町〜石川郡松任町間(一九〇四年)に開業していたが、大正期に入るとこれらはあいついで電化されて、それぞれ金石電鉄・松金電鉄となったのをはじめ、野々市町〜鶴来町間の石川電鉄(一九一五年)、金沢市有松町〜野々市町間の金沢電気軌道株式会社による電化(一九二二年)というように、金沢を中心として電鉄が発達し、近郊交通機関として栄えた。

その後、金石電鉄は大野町まで路線を延ばし、浅野川電気鉄道株式会社が創立されて、金沢市七ツ屋町〜石川郡須崎間・金沢駅と七ツ屋町間(一九二五〜二六年)が完成した。

これは、河北郡向粟ケ崎村まで延長して北部は内灘村を経て宇ノ気村で七尾線に連結し、南は大野町で金石線に連絡する計画たったが、最終的には、向粟ケ崎村から海岸まで延長するにとどまった。

近郊との交流が活発になるにつれて、特記すべきことは、一九二五年(大正一四)七月、平沢嘉太郎により内灘砂丘アカシヤ林の中に、広さ六万坪の粟ケ崎遊園地が造成されたことである。

一〇〇畳敷広間一、一〇〇〇人収容の大劇場一、レストラン二、料亭二、貨し室三〇、休憩所一、遊戯場一、入浴場二、植物園一に野球場・相撲場・競馬場、さらには遊園地から海岸の海水浴場に行く軌道自動車まであり、劇場には専属の粟ヶ崎少女劇団を置いた。

『石川百年史』は、「平沢は阪急電鉄の小林一三が宝塚劇場を建てて阪急宝塚線を繁盛させたのにまねたらしく、遊園地は豪勢を極めた」と書いているが、ともかくこの遊園地は、当時増大していた金沢の中産階級の行楽地として、おおいに繁昌した。

市電計画の挫折

こうした中で、県都としての金沢市では、都市の近代化のために市内に大量輸送機関を運行し、都市計画を実施することが急務となったが、これに真剣に取り組んだのが五代市長・山森隆であった。

わが国の市街電車の最初の営業は、一八九五年(明治二八)一月、京都市内に走った電車であるが、その後、名古屋・東京・大阪でも運行した。金沢市に電車を敷設しようという計画は、一九〇六年(明治三九)にはじまる。

この年八月二一日、京都電気会社社長高木文平を発起人代表とし、他に関西財界人を中心に、地元の宮野直道・斎藤弥久・山森隆・辰村米吉・久保田全・北六一郎を発起人とし、資本金九〇万円の金沢市街電気鉄道か出願された(『石川百年史』)。

b発起人中にみえる山森隆は先述のように後年、金沢市長として、都市計画、金沢電気軌道株式会社設立に奔走し、金沢市の近代化に努力した人物である。

電力は手取川水力より取ることとし、野町〜大桶町間、十間町〜安江町〜長田町間(金石馬車鉄道に連絡)、尾張町〜裁切所前〜紺屋坂〜広坂〜香林坊間、野町〜野村兵営(野田)間を走らせる予定であった。

しかし、当時は藩政期そのままの石路状態だったから、道路の拡張が行なわれなくてはならず、これには住民の立退きが必要になるが、住民感情や補償などの解決は、一私企業では実現不可能であったから、結局は止ち消えとなった。

この時の苦い経験が、山森をして道路の拡張は行政の力がなければ解決できないと考えさせ、市長への意欲をかきたてた。 |

山森隆 第5代金沢市長

|

一九一〇年(明治四三)月、鉱山業で成功していた旧藩主の重臣横山隆平(本家)・横山隆興(支家)の発案で、資本金二九〇万円の金沢電気鉄道会行設立が計画され、同じく重臣の本多政以をはじめとする旧重臣および財界人で発起人をつくり、本多を代表者として設立事務所を設立した。

資金は旧藩主前田氏にも懇請され、前田氏は同家の財政顧問であり三井合名会社副理事長早川千吉郎(後に満鉄社長)の推薦により横山一平を金沢に送った。

横山一平は旧士族であったが重臣の横山家とは無関係であり、地元新聞・雜誌にしばしば所論を発表している。

東京において各種の事業を興し、千葉選出の衆議院議員であり、この時には東京捕鯨社長でもあったが、のちに金沢電気鉄道株式会社の三代社長に就任した(『石川県の百年』)。

さて一九一一年(明治四四)三月一六日に提出された横山一平を発起人とする北陸電気軌道敷設申請は、翌一二年(明治四五)六月二八日になってようやく認可された。

一方前年には横山一平による寺津発電所計画も認可されており市内電車のための電力確保の凖備も進められていた。

道路の拡張だけではなく、使用電力をまかなう発電所建設からだから、現在とくらべて、いかに難事業だったかが知られよう。

一九一三年(大正二)六月五日、本多創立委員長は金沢市との間に三一か条にわたる電車敷設条件の仮契約を行なった。

この六月には社名が金沢電気軌道と改められた。七月、敷設にともなう道路拡張のために従来の市区改正調査機関を廃止し、新らたに臨時市区改正調査委員会が設置された。

難航する資金計画

ところで、会社設立資本金は一五〇万円、株数三万株とされ、前田家の三〇〇〇株、両横山家の一〇〇〇株あての他は株式公募は順調でなかったので、一九一四年(大正三)五月、金沢市会は一か月以内に調査報告の提出要求を決議、同年六月には会社設立を促進するよう市長激励の意見書が出された。

この年の一二月三日から、株式の一般募集を始めたが不況のため資金は集まらず、会社設立は延期されていた。

この間の株式募集について『石川百年史』には次のように書かれている。

市長・山森隆は(略)ただちに自ら街鉄株式募集の先頭に立った。

まず市内有力者六百五十人を市会議事堂に招いて協力を懇請すると共に、市吏員を総動員して市内を戸別訪問させ、一株、二株と零細な資金を集めさせた。

発起人側はもちろん真剣だった。本多政以・横山章・横山降俊ら日頃市民にはめったに頭をさげない人たちが、連日市内の有力者宅を訪問して株式引受けを頼んだ。

226()

そして一九一六年(大正五)七月、ようやく満株に達し、西町の市公会堂で創立総会を開いた。

ここで取締役本多政以・小曽根喜一郎・小塚貞義・中泉三郎、監査役久徳鉄太郎・田守太兵衛、検査役西永公平・久保田全が選任された。

このあと、役員の互選で本多が社長、小塚貞義が専務となった。 |

さて、この金沢電気軌道株式会社の総株数三万株の所有状況を示すと次のとおりである。

すなわち、先にも記したように前田氏が一〇パーセントの三〇〇〇株、横山隆俊・纈山章協同で一〇〇〇株、東京の横山一平八〇〇株神戸の小曽根喜一郎五〇〇株が大株主であったが、旧藩上級士族が二五パーセントを占めていたといい、他は零細株主であった。

『金沢市史』の述べるように、「経営の主体となるべき大株主を欠いていたこと、地方の政界の介入によって推進されたことなどの、生いたちに見られる特色は、そのまま将来に禍根となって残された」のである。

なお、尻垂坂の旧裁判所跡二四〇〇坪を買収し、一九一七年(大正六)七月、社屋・車庫・変電所が建設された。

ようやく開通

一九一八年(大正七)一二月、金沢駅〜武蔵が辻〜橋場町ど尻垂坂(本社前)が完成、翌年二月から営業を開始した。 市内電車運行の計画を発表してから一四年、創立事務所開設以来七年ぶりであった。

初日の二月一日には、五〇株以上の株主と会社関係者の試乗が行なわれたが、市民の電車に対する関心には異様なものがあったという。 『石川百年史』にはこれについて次のように書かれている。

町はこの新しい乗り物を見ようとする人たちがどっと繰り出し、このため巡査が群集整理にあたった。

営業は第二日からで電車は八台、電車賃は一区間二銭、二区間五銭、全線六銭で五日間の乗車人員が一万八千二百十人、乗車賃が八百二十三円六十九銭、一日平均が三千六百四十四人、百六十円七十三銭と成績がよく、この間事故は営業初日に車庫から空車を出す時に一度脱線しただけで、まずは上々のすべり出したった。

乗客はその後もふえ、三月の彼岸のときは二十二日に八千九百三十七人、二十三日に七千五百五十六人も乗車して笑いが止まらなかった。 |

|

開通祝賀の花電車

|

このあと一九一九年(大正八)には小立野線(尻垂坂〜小立野間)、片町線(武蔵が辻〜犀川大橋間)、尻垂坂(本社前)〜百間堀〜香林坊間も完成した。これまでが第一期工事で、三日間花電車を走らせて祝った。

乗客数を一日九〇〇〇人と予想し車両二○台を準備したが、乗客は一日一万二○○○人から一万三〇〇〇人もあり、このため二五台に増車されることとなった。

ついで第二期に事として、一九二〇年(大正九)に野町線(犀川大橋〜野町間)が完成して松金電鉄と連絡し、二一年に寺町線(広小路〜寺町間)、二二年に大樋線(浅野川大橋〜小坂神社前)が完成した。

当時の乗務員の金ボタンのついた紺洋服に皮長靴の制服姿は、和服一色の市民の憧れであったという。

また、これまで「客が素通りする」と電車開通に反対し敷設遅延の原因をつくっていた商店街は、電車が通ったことによってかえって人出が多くなり、「客足がふえてホクホクだった」(『石川百年史』)という。

たとえば賢坂辻通りは、街鉄の敷設前までは「暗い淋しい町」であったが、敷設後は「ほとんど隔世の感がある」といわれるぽどよくなった。

しかし、家数は二〇軒から四○軒、道路は人や車かすれ違う際は身動きできないほど狭く、五〇燭光の灯りをもつ店は二、三軒にすぎなかった。

よいことばかりではなく、開通によって市内の地価は急騰した。

また、電車による交通事故も現われ、一九二〇年(大正九)四月一日付新聞は、「頻出する電車殺傷」との見出しで「頻々として起こる電車の事故は一般民衆自衛上忽緒に付す可らざるの問題である」と書いているが、電車に接触したり、停車前にとび乗るなどで死傷するものが少なくなかった。

開通の陰に

北陸電気軌道敷設申請が出された一九一一年(明治四四)、山森市長は電車敷設を予定する橋場町から公園下に向って、二〇〇メートル間の道路拡大工事を行なった。

この区間は道幅およそ五尺(一・五メートル)で藩政時代そのままの屈曲した道路で傘をさしての対面通行もできなかった。

大正と改元した年(一九一二年)の一〇月、これを幅五間(九・一メートル)の直線道路にするため、沿道の家々は必要な距離だけ後退、あるいけ新築させられた。

尾張町一丁目(旧、味噌蔵町下中丁)に理髪店を営なむ黒瀬勇氏がここに開店したのが一九一二年(大正元)一〇月であったが、同年七月、旧道より九間(九・一メートル)後退して新築された店舗であった。

間口二・五間(四・五メートル)、奥行一四間(一五・五メートル)の建物は、奥行が九間(一六・七メートル)に縮まった。

これが第一期工事であった。ついで一七年(大正六)から第二期工事が始まった。

黒瀬家はこの時も一間半(二・七メートル)の後退を余儀なくされ、建物を裏の背戸(庭)内に引きこんだ。

このため、同家は間口二・五間(四・五メートル)、奥行七・五間(一三・六メートル)、面積六一・二平方メートルに縮小した。

電車開通のために同家は住宅地の五三・三パーセントを失なったことになる。

また、北国街道に面する尾張町通りも同様に拡張された。

この通りはがんらい五間(一三・六メートル)道路であったが、一九一八年(大正七)一月、沿道の家々はそれそれ奥行三・六八間(六・七メートル)を金沢市に売却した。

尾張町五五番地の伊藤小三郎家は木造二階建て、建て坪六八坪(二二四・四平方メートル)あったが、市の命令により前口より奥へおよそ三・七間(六・七メートル)を売却した。

同家の一月二六日の記録には、「市役所へ売渡シタル宅地十九坪八勺、二月十六日移転料共千六百八拾八円九拾七銭下げ渡る」とある。

同家は結局、家屋を取り壊して新築したがその費用は実に四〇六二円三四銭、差し引き二三七三円三七銭の自己負担となった。

このように電車敷設には多数の市民の犠牲のあったことを忘れてはならない。

4 島田佳矣(よしなり) 百万石工芸復興の父

top

沈滞した加賀工芸

大正期は工芸職人の胎動期でもあった。

さきにも述べたように明治維新の激動の中に放り出された職入たちは、親方から受け継いだ技術を生活のために懸命に守ることでせいいっぱいであり、工芸的には全く守りの時期であった。

しかし大正期に入ると、大正デモクラシーの波の中で新たな生命を模索する職人が現れ、絵画・彫刻にみるような近代的創造美を帝国美術展覧会に求めていた。

同じ時期、石川県知事沢田牛麿もまた、工芸品の産業化のために高度な技術の育成の必要を痛感、県費をもって推進しようと考えていた。

たまたま金沢市出身、東京美術学校教授で図案学を講ずる島田佳矣(よしなり)も金沢工芸の復興を願っていたことから意気投合し、職人の希求心とあいまって、一九二一年(大正一〇)七月一八日、石川県工芸奨励会が発足した。

この石川県工芸奨励会こそ、今日の工芸王国石川県・金沢市の母胎をなすものであった。

この推進者であり、指導者であった島田は、工芸奨励会の発足と共に東京美衒学校長正木直彦をしばしば金沢市に招き、指導に当らせた。

中央工芸界における権威者二人の来沢は、藩末以来、工房によって世襲されてきた技法に新たなデザインを導入し、工芸奨励会が主催する工芸展覧会に近代的な作品を登場させ、さらに作品を観覧する職人・知識人を啓発し、あとにも述べるようにこの会から多数の工人を輩出した。

さて、島田佳矣は幼名を佳太郎といい、一八七〇年(明治五)七月一四日、文次郎可定(もとさだ)の長男として金沢に生まれた。

父の可定は、金沢藩人持(ひともち)組一六〇〇石、庄田志摩の下級の臣で、代々庄田家中町の田町に住んでいた。

佳矣は七二年(明治五)、家督を継ぎ、やがて東京へ移った。 八八年(明治二一)、東京美術学校へ第一期生として入学し、九四年(明治二七)、日本画本科を卒業した。

同期には下村観山・溝口順次郎・白浜徴らかいる。美術学校入学以前に、装飾図案の第一人者であった岸光景(帝室技芸員)に日本画を学んだこともあって、図案法にすぐれ、卒業と同時に東京高等工業学校助教授に任じられ図案学を講じた。

九八年(明治三一)、母校に図案科か創設されると助教授として迎えられ図案・図案法を講じ、一九〇三年(明治三五)、教授となり、三二年(昭和七)退官した。 わが国デザイン研究の創始者であり最高の権威者であった。 |

兼六園の島田佳矣

右から、浅野廉・羽野禎三・千頭庸哉と島田。(1933年)

|

全国から招かれて図案を講じたが、とくに加賀藩以来のすぐれた工芸技術を持ちながら陳腐な意匠を守り沈滞しきっている郷土金沢の工芸の復興に深い関心を持っていた。

これが沢田知事と共に石川県工芸奨励会を発足させる動機となった。

工芸奨励会設置後は、正木直彦と共に会主催の美術覩の審査員を引き受け、また、正木の協力下に東京美術学校所蔵の絵画・工芸品を金沢市の成巽閣内で展覧し、職人・美術愛好家の観覧に供した。

いずれも門外不出のもので、東京美術学校も校外へ持ち出したことのない美術品であったから、佳矣の金沢市に対する異状な熱意を推察できよう。

新しい美術の息吹

佳矣の指導は一九二五年(大正一四)、北陸工芸協会を発足させ、啓蒙雑誌『郷土工芸』を発刊した。

これは二二年(大正一一)に東京で発刊された『工芸通信』の石川版ともいうべきもので、たて三一・六センチ、横三二・三センチ、六ページの小冊子である。

創刊号には「不純なる一切を否定し、権威の生ずる一切の道を拒」み、「金力と権力の誘惑を離れ真の独自性を保持」し、「先人によって残されたる栄誉を如何なる路に展開すべきか」と大正デモクラシーの洗礼を受けた職人たちの清純・溌溂たる製作理念をアピールした。

また、金沢市も金沢市役所産業課内に金沢市意匠図案研究会を設置、八月には『金沢市意匠図案研究会々報』を発行、さらに毎年八月、意匠図案講習会を開催した。講師には主として島田佳矣があたった。

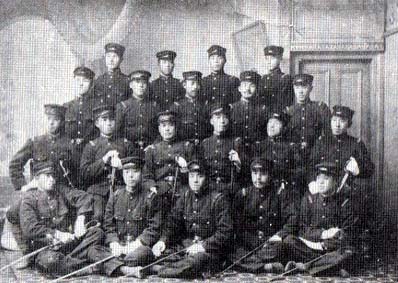

後年、国の「記録作成等の措置を講すべき無形文化財」となった象嵌の名工米沢弘安もこの講習会に連年出席したが、佳矣のヨーロッパ・ギリシア・ローマ・中国・インド、そしてわが国の奈良・平安・鎌倉・室町・江戸・明治期の代表的図案を呈示しての図案史の講義にふれて開眼したことを日記に誌し、講義を筆記したノートを残している。

島田は来沢すると、きまって市内柿ノ木畠の藤屋旅館に宿泊したが、この時市内の職人たちは指導を乞うため参集、また、はるばる東京美術学校に佳矣を訪ねる職人も多かった。 金沢市十一屋町に住む蒔絵職人の平野直行氏もその一人で、若宮日、紹介状も持たず佳矣を美術学校に訪ねた。

佳矣は快く研究室に招じ多くの助言を与えた上、この一介の青年を近くの店へ食事に誘った。 平野氏はその後長く佳矣に私淑し、しばしば帝展に入選して一時期の蒔絵工芸を背負った。

一九三二年(昭和七)、東京美術学校を退官したあとは全国に足を運び、工芸指導にあたったが、金沢市へは年に何回も訪れ、図案指導に情熱を注いだ。

戦後の佳矣は、夫人や娘を喪い、独り東京に住んだが、美校時代の弟子を訪ね、あるいは美術工芸品の鑑賞、蒐集を楽しみ、金沢市へもしばしば訪れた。

一九六二年(昭和三七)五月一二日、不遇のうちに東京で没した。

墓は東京都文京区の雑子ヶ谷(ぞうしがや)墓地にある。 近年、元石川県美術館長、高橋勇氏らによって、金沢市材本町の静明寺に分骨された。

けだし島田佳矣は、石川県工芸、金沢市工芸復興の父である。 |

平野直行氏

|

なお一つ上の兼六園の写真に見える浅野廉は、新潟県の出身、東京美術学校卒業後、石川県商品陳列所に勤務、ついで石川県工芸試験場図案技師、また金沢市意匠図案研究会幹事、同研究会機関紙『金沢市意匠図案研究会々報』の編集長として、正木・島田の陰の力となって大正・昭和前期の石川県工芸のデザイン指導にあたり、一九三七年(昭和二一)二月、石川県工業指導所初代所長となった(後に高岡市工芸学校長となる)。

また、羽野禎三は金沢市出身、東京美術学位で島田佳矣の直接指導を得た愛弟子で、戦後、石川県立工芸高等学校長を勤務したあと桐生工業大学教授、足利工業大学教授を歴任、現在東京都に夫人と共に健在。

千頭庸哉(ちがしらようさい)は高知県出身、東京美術学校第一期の卒業、以来母校に勤務して島田に協力するところ大きかった。

top

****************************************

|