|

****************************************

Home 一〜二章 三〜四章 五〜六章 七〜八章 九〜十章 付録

一章 金沢の原始・古代

1 縄文・弥生時代の金沢

縄文期の石川平野/高地から低地へ/弥生期の社会/伝河北潟畔出土の銅鐸/金沢の考古学事始め

2 古墳時代の金沢付近

大和政権の前線基地/横穴古墳と水田経営/玉造りのムラ

3 律令国家と北加貿

越の宮人と道氏/末松廃寺/七重塔と大伽藍/四つの説話/横江荘と石田荘/平安後期の小領主 |

二章 中世の金沢

1 金沢武士団と外来勢力

義仲と加賀武士団/金沢武士団の動向/義経伝説と富樫氏/時頼開国伝説と得宗領/開発がすすむ石川平野

2 北国一向一揆と金沢御坊

富樫氏と一向宗門徒/一向一揆と高尾落城/消えた高尾城址/一向一揆の勝利/本願寺王国と金沢御坊

3 荘園と商品流通

御所伝説と二条家荘園/商品生産の発展/市の出現

4 金沢寺内町

金沢最初の住人/金沢御堂の位置/極楽橋/寺内町と古金沢町 |

一章 金沢の原始・古代 top

1 縄文・弥生時代の金沢

|

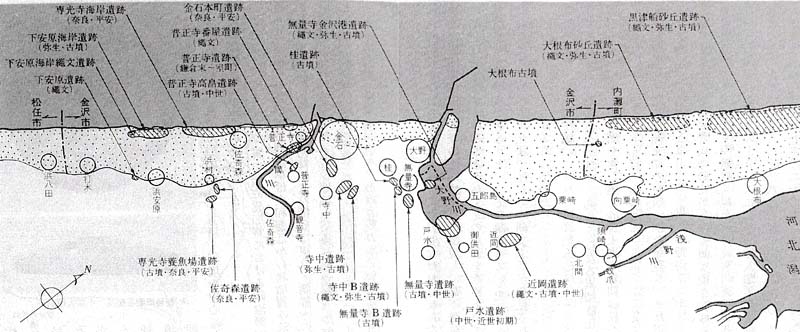

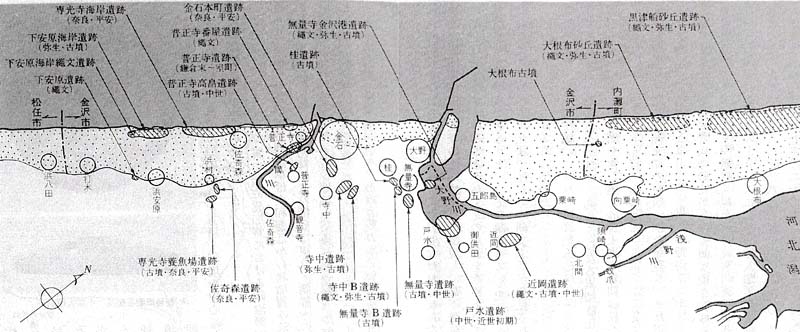

縄文時代の汀線の移動 左から、早期、前期、中期、後期、晩期。(藤則雄氏による)

|

縄文期の石川平野

石川県の黎明(れいめい)は、羽咋(はくい)郡押水町字御館(おたち)や能美(のみ)郡辰口(たつのくち)町灯台笹(とだしの)にみる先土器時代に始まるが、金沢付近に限れば、時代はずっと下って、縄文時代に始まる。

縄文時代は紀元前数千年間にわたるが、ふつう古い方から早期・前期・中期・後期・晩期の五期に分けている。

藤則雄(ふじのりお)氏によれば、縄文前期には日本海が金沢平野に大きく侵入し、その汀線(ていせん)は五メートル前後の高度まで迫っていた。

その後、汀線はしだいに退合、河北潟の萌芽ともいうべき河北入江を生じ、後・晩期には今日の海岸線に近い状態にこったという。

縄文時代の遺跡を金沢付近に求めると、まず第一にあげられるのが、笠舞(かさまい)遺跡である。笠舞遺跡のうち笠舞一丁目にあるのが笠舞A遺跡と呼ばれ、東百二五○メートル、南北二〇〇メートルの大規模な遺跡で、縄文前期に成立し、中期には、金沢市街に突き出た小立野(おだつの)台地一帯の中核的なムラに発展していた。

多量の打製石斧・石錘(おもり)・石鏃(やじり)のほか、石槍・石匙・石錐・石皿・磨石・凹(くぼみ)石など各種の労働用具県下でも類例の少ない釣針・針状骨器・ひすいの飾り玉、それに豊富な縄文土器が出土しており、後期以後は笠舞二丁目のB遺跡に居を移してムラが営なまれたと考えられる。

笠舞は、小立野台地を犀川が浸蝕していく過程でできた河岸段丘の上に発達した台地であるが、このほか、早期に金沢近郊で唯一の発見とされる有舌尖頭石器を出土した吉原町の吉原七ツ塚遺跡や、楕円押型文土器片が採集された田上遺跡、前期の小野町の小野遺跡などはいずれもこのような台地上に位置している。

高地から低地へ

ところが、中期の遺跡になると、古府町の古府遺跡や北塚町の北塚A遺跡などのように、犀川・浅野川の扇状地に見られるようになり、晩期の遺跡ともなると平地に多く成立する。

古府遺跡は手取る川扇状地と犀川扇状地とが重なった地点にあるが、打製石斧・摩製石斧・石鏃・石鍋・石皿・凹石・鼓石と多数の土器を出土している。

土器は北陸の細文中期中葉の古府式土器の標準遺跡とされている。

なお、付近の西南五〇〇メートルのところに晩期前葉の標準遺跡である八日市新保遺跡がある。

両遺跡の間には通称古川という低湿地が西北から東南に続き、金沢市太郎田町付近の大沢という湿沢地へ連らなる。

ここから犀川寄り約一・八キロのところに北塚遺跡がある。

北塚遺跡のうち、北塚A遺跡は縄文中期、北塚B遺跡は縄文晩期のものであるが、A遺跡は一万二〇〇〇平方メートルにおよぶ集落址で、凹石・磨石・土錘・ひすいの大珠(らいしゅ、長さ六センチ)などを出土し、縄文中期後半の北塚式土器の標準遺跡とされ、B遺跡は御物石器・打製石斧などを出土している。

このほか、犀川および手取毋扇状地の重複地域から河北潟までの問の低地には、中屋遺跡、松村A・B遺跡、近岡遺跡、寺中遺跡、畝田遺跡、新保本町遺跡、下福増遺跡など、縄文晩期の遺跡が散在し、出土品も多い。

一九六五年(昭和四○)六月、近岡遺跡発捐に参加していた藤則雄氏は、縄文晩期の遺物を含む地層から、多量の稻の花粉を検出した。

そしてこの結果から、縄文晩期の石川平野で稲作が行なわれていたという大胆な説を発表した。

もっとも、これに反対する説も出ている。

福岡県や群馬県の縄文遺跡から、大規模な稲作の痕跡が発見されていることなとがら、金沢周辺でも縄文時代にすでに稲作が行なわれていたとしても、けっしておかしくはないが、この問題の結論は、山間部の縄文晩期遺跡との比較検討など、一つの遺跡の中だけではなく、このあたりの縄文遺跡全体の総合的な比較研究にまたなければならない。

ともかく、金沢の地の縄文時代については、個々の遺跡の調査・研究は行なわれているとはいえ、その時代の社会や生活の具体的なあり方については、今後の研究にまつところが大きい。

弥生期の社会

縄文土器文化が数千年続いた頃、紀元前二、三代紀頃から大陸系の石器と金属器を持った文化が急速に入ってきた。

これが弥生文化である。

弥生時代はおよそ六〇〇年続くが、前期・中期・後期の三期に区分される。

石川県では紀元前一世紀ないし紀元前後に、中期の初めころからの弥生土器を見ることができる。

金沢市付近で最も古い弥生にに器は、金沢市の寺中(じゅちゅう)遺跡と金沢市に隣接する野々市町の上林遺跡から出土している。

寺中遺跡は金沢市の都心より西北およそ五・五キロ、犀川河口東岸の自然堤防上に位置し、周囲には低湿地がひろがっている。

一九六八年(昭和四三)と七四年(昭和四九)に発掘され、少量の弥生中期初頭の土器片(柴山式期)のほか、小松式期の墳墓を主体とするおよそ二〇基の上壙群(素掘りの埋葬穴)と弥生末期(月影式期)の溝状遺構を出土した。 |

弥生式の土器 戸水遺跡から

出土した高坏(たかつき)

|

土擴群は不ぞろいの小判形のものが多く、ひすいの勾玉や弥生土器を出し、蛤刃磨製石斧・碧玉の未製品や、この地方の弥生遺跡に共通する石器の他に炭化した米を出土した。

また、上林遺跡は平安期に攪乱されたため、十数点の大型打製石斧・石鏃・石皿・磨皿しか採取できず、農耕を行なっていたことを示す出土品は出ていない。

金沢市内および付近の弥生遺跡をみていくと、寺中遺跡(中・後期)が磨製石斧・石鏃、畝田(うねた)遺跡(中・後期)が環状石斧・石鏃、同B遺跡が石鏃、同C遺跡が小形片刃石斧・石鏃、畝田・無量寺遺跡が石鏃、松村平田遺跡(後期)が石斧・石鏃、松村高見遺跡(中・後期)が石斧、松村どのまえ遺跡(中期)・藤江B遺跡(中期)が打製石斧、西念ネジタ遺跡(末期)が打製石斧、緑団地下水処理場遺跡(後期)が磨製石斧・石鏃、下安原海岸遺跡(後期)が打製石斧・石鏃、上荒屋住宅遺跡(中期)が抉人片刃石斧、押野西遺跡(後期)が磨製石斧など、どの遺跡も石器を出土しており、ことに後期・末期でも打製石斧や石鏃を出土していることから、生産用具の中心が石器であり、大型の石斧が柄を付けて耕起具(石鏃)として用いられたり、石庖丁が稲穂刈りに用いられるなど、金属用具の普及がいくぶん遅れたと考えられている。

上荒屋住宅遺跡から出土した抉入(けつにゅう)片刃石斧は、柄を固定するために扶(えぐ)りを入れ、刃は片刃に削り、静岡県登呂(とろ)遺跡の水田の畦畔(あぜくろ)に用いられた杉材や建築用木材の加工にみるように、すぐれた機能をみせたという。

弥生末期から古墳時代に入るころになると遺跡数は澂増し、その位置も丘陵の端から海岸近くまでくまなく分布するようになった。

とくに灌漑の便のよい十人川岸伏見川と犀川が交わる低地、あるいは河北潟(かほくがた)畔にかけて多くみられ、水田耕作が飛躍的に増加したことをうかがわせる。

弥生時代の土器は縄文時代と同じく、輪積(わず)みなどで形をつくり大量に焼いたが、縄文士器よりすぐれた焼き方をし、製品も赤褐色または淡褐色となっている。

形も縄文土器が深鉢の形を基本としていたのに対し、当初から壺と甕(かめ)という煮る道具と貯える道具に分かれている。

下安原海岸遺跡では紡錘車を出土し、製織の行なわれていたことを推測させるが、北陸で最も古い弥生土器を出す寺中遺跡では、ひすいの勾玉・碧玉質の管玉未製品、畝田遺跡では軟玉・碧玉質の管玉未製品、松村高見遺跡では管玉未製品が発掘されて、装飾品を身につける司祭者などの特定身分の人々ができるなど、農耕の進展に伴う階級の分化が行なわれていたことが知られる。

伝河北潟畔出土のに鐸

金沢市の鍔良一氏所蔵の銅鐸は、総高四三・七センチ、身下部の円周径二五・一×一三・六センチ、重量一二・四九四キログラム、鐸面(たくめん)に六区画の袈裟襷文(けさたすきもん)をほどこしている。

銅鐸は一般に弥生時代』中・後期の農耕に関係する集落共有の祭祀用具とみられているが、この銅鐸は扁平鈕入式と呼げれる様式に属し、比較的新しい時期のものである。

問題にほこの銅鐸がどこで出土したがである。

この銅鐸にスポットをあてたのは形質人類学の権威清野謙次博士であったが、沼田啓二太郎氏により石川郡粟ヶ崎町(金沢市粟崎町)の木谷氏から買い入れたことがわかった。

木谷家では、その銅鐸が河北郡内灘村大字向粟ヶ崎から出土したものと伝えていた。

この銅鐸が真に内灘砂丘から出土したとするならば、弥生時代後期にはこの地域が畿内文化の強力な洗礼をうけていたことになる。

しかし、木谷氏は藩政期を通じて藤右衛門を世襲する著名な海商であり、木谷姓を名乗る特権商人でもあったことから、吉岡康暢氏は「他国から購入する機会があった可能性も十分考えられることに注目しなけばはならない」と出土説に疑問符をつけながらも、初現的な畿内型古墳が能登の邑知(おうち)地溝帯に出現し、県下発見の銅鐸七本のうち五本が河北潟周辺の砂丘地帯から採集されていることから、その可否をきめかねているが、「銅鐸の日本海側における東限は越前までとすべきである」と、一応結論づけている。

|

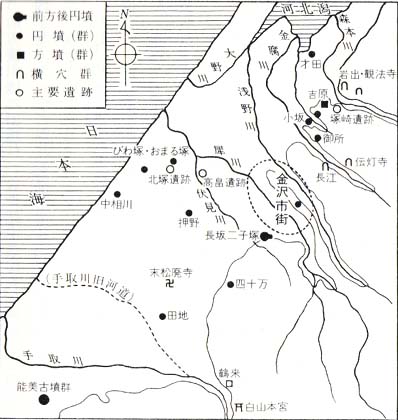

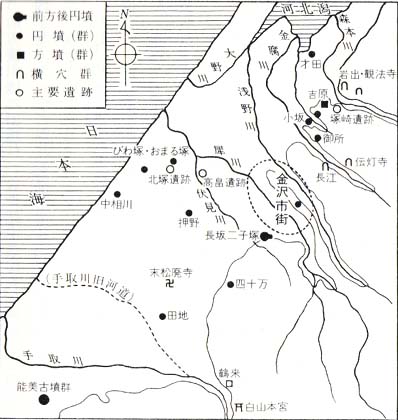

金沢・内灘付近の遺跡 1974年(昭和49)現在。(橋本澄夫氏による)

|

金沢の考古学事始め

さて、北陸ではじめて縄文土器が発見されたのは安原・内灘(うちなだ)砂丘であり、これが北陸における考古学の発祥でもあった。

とくに内灘砂丘は藤則雄氏によれば、延長一〇キロ、幅約一キ口、最高約五〇メートル余の高度を有する日本の代表的な山状海岸砂丘であり、新・旧ふたつの時期の砂丘からなる累積砂丘であるという。

古期の砂丘の上に泥炭質土層、もしくは黒褐色砂層を含む黒色砂質土層の新期砂丘がある。

一八九〇年(明治二三)九月、内灘砂丘を散歩していた金沢市小立野に住む宇野富良氏は、たまたま前記の黒色土層から縄文期の石鏃一個を発見し、それ以後、向粟ヶ崎海岸(内灘町)普正寺(ふしょうじ)海岸・大野海岸・安原海岸(以上、金沢市)・小野海岸(松任市)から人骨・石器・土器・玉類など多数を採集した。

こうした宇野氏の砂丘からの表面採取を契機に、一八九五年(明治二八)一一月、第四高等学位教授須藤求馬氏・内灘村大根布>

(おおねぶ)浜神社宮司斉藤義恭氏と宇野氏とが発起人となり、東は佐渡から西は姫路を含む同学の士五一人により北陸人類学会を創立した。

よく知られているように、一八七七年(明治一〇)、アメリカ人エドワード・モースにより、有名な大森貝塚が発見され、わが国において貝塚がはじめて学問の対象となった。

その後、東京大学の学生が中心となり東京人類学会を創立、奥羽・札幌・岡山に同名の学会を生んだ。

北陸人類学会は岡山につぐ全国四番目の学会であった。

一八九六年(明治二九)、『北陸人類学会志』を創刊し研究成果を発表したが、一九〇一年(明治三四)の第四編を最後に研究活動は衰えた。

当時の採集土器のうち一一六点は、第四高等学校から金沢大学に引きつがれている。

このあとの研究は科学的な研究方法をもって数々の業績をあげた秋田喜一氏(前石川考古学研究会会長)や上山田貝塚の研究に大きな業績を残した河北郡宇ノ気町指江の医師久保清氏などの個人に委ねられたが、戦後の一九四八年(昭和三二)一〇月、石川考古学研究会の発足により石川県の考古学は目覚ましい発展をとげ、今日に至っている。

2 古墳時代の金沢付近 top

|

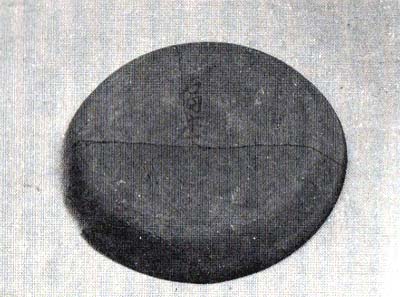

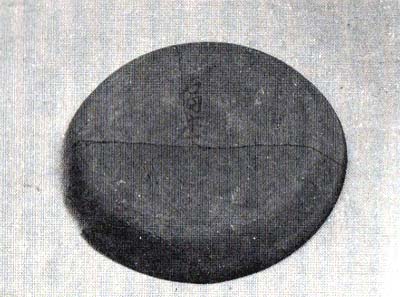

紡錘車型石製品 小坂古墳出土

大和政権の前線基地

弥生時代の中頃から胎動していた畿内の政治勢力が、東北地方北部と南九州とを残して倭国を形成したのは、三世紀末から四世紀の前半と推定される。

この頃から古墳は急速に発達し、最も盛んだった五世紀を頂点として大化の薄葬令(はくそうれい)以後衰えたが、一部の地域では八世紀まで続いた。 |

北加賀の古墳群(吉岡康暢氏による) |

一九六九年(昭和四四)、金沢市小坂町の丘陵上に、前期(五世紀)の古墳九基からなる古墳群が発見された。

出土品のうち最も目立ったものは、鏡に代る宝器として特刑の扱いをうけていたとみられる俗に碧玉質の紡錘車型石品で、北陸では富山県桜谷第二号墳につぐ出土例であった。

ついで鉄製の剣・鏃・刀子(とうす)・鉈・斧・鉾が出土した。いずれも古墳前期の円墳である。

このほか、隣接した神谷内町にも前期の神谷内古墳群が一五基の方墳・円墳・不定形墳を交えながら存在、さらに東北に隣接して前〜後期(四〜六世紀)に属する吉原町の吉原古墳群が約三〇基の方形周溝墓・方墳・円墳を中心にしてみられる。

また、南西に隣接する御所町には御所八塚山古墳群がある。

このように森本川と金腐(かなくさり)川間に北加賀における政治勢力の拠点があったことは確実であり、ことに小坂古墳にみる碧玉質紡錘車は大和朝廷から北加賀の統治を認められていたことを示しており、この政治勢力がのちに大和朝廷により能登→東北・朝鮮への最前線基地に対する中継基地の役割を果していたとみられる。

また、この地域の豪族が誰であったかは明らかでないが、国造の道君の祖先であったともみられている。

この森本川・金腐川間にあった政治勢力は、やがて南西部の、犀川とその支流伏見川間の野田山麓付近へも進出したとみられ、これが金沢市長坂町にあった長坂二子塚古墳に象徴される。

長坂二子塚古墳は古墳中期(五世紀中葉)の前方後円墳である。

一八九五年(明治三八)に発掘され、採集された鏃形銅製品二、勾玉三、管玉一三は東京国立博物館に収納されている。

一九六九年(昭和四四)五月三日から三日間、吉岡康暢氏を中心に金沢大学考古学クラブの確認調査が行なわれ、古墳の全長五〇メートル、後円部は直径二二メートルから二四メートルの胴長な形態であり、周溝は鞍部西側七一〇メートル、後円部西南寄りで八・五メートル、仁徳天皇陵古墳(大山古墳)に近い築造規模をもつのが注目される。

また、後円部からくびれ部にかけて円筒埴輪と壺形埴輪を並べてあり、埴輪の初現的な組合わせをとどめていた。

北加賀におけるこのような定式型の前方後円墳の出現は、五世紀中葉に大和政権がこの地域に進出していたことを示し、大和政権に従属した“クニ”の存在を推定できよう。

また、この地域が加賀北部の国造、道君一族の本拠であったとも推定されている。

最近、四柳嘉章氏は一八八二年(明治一五)から八三年ころまで、金沢市吉原町郡家(ぐうけ)神社南方の平地にあった吉原親王塚を計測し、全長七六メートルから七八メートル余であったとしているが、これが正しいとすれば、越前を除く北陸最大級の前方後円墳であったことになり、北加賀の政治勢力の重さから、五世紀頃の金沢付近は、政治的に重要な地点であったことが再検討されることになろう。

横穴古墳と水田経営

さて、六世紀の終りころから七世紀の初めころをさかいにして、横穴古墳群が集中的につくられる。

横穴古墳は岩盤を横あいからくりぬいてつくった簡単な墓であるが、奥の棺を置く墓室は卵形または方形で、天井がドーム状の丸味をもつ比較的粗末なものから、墓室の入口部分が狭くなった羽子板形・徳利形をし、天井が高く大型でていねいにつくられたものもある。

室の周囲には排水用の溝を廻らしている。

このような横穴古墳群は、金沢市城では森本川・金腐川付近に大規模に集中しており、森本川付近では花園八幡町に三基、岸川町に一基、二日市町に二基、梅田町に二基、観法寺町に一四基、岩出町に八基、塚崎町に一二基、吉原町一二基、金腐川付近では神谷内町三基、東長江町一七基、伝灯寺町二六基をみることができる。

このように森本川・金腐川の流域を中心に横穴古墳が集中したのは、両川付近の谷あいの湧水などを利用して、水田を経営する集落が発達していたことによるのであろう。

古墳群は数基がひとかたまりになってグループを構成し、一基には平均四と五人を理葬したようである。

このことは、横穴が世帯ごとに築造され、複数の世帯が大家族を構成し、“ムラ”をつくって小坂地域の支配者に率いられていた辷とを物語るものである。

横穴古墳群と同じ後期につくられたものに、北塚町のおまる塚古墳、南塚町のびわ塚古墳、稚日野(わかひの)町の稚日野古墳がある。

おまる塚古墳は直径二二メートル、高さ四メートル、びわ塚は最近の調査で自然丘の可能性も出てきたが、消滅した稚日野古墳は小円墳とみられ、いずれも扇状地の末端にあり、弥生時代以来の低湿地を基盤として成立しているが、水田経営や生活はむしろ森本川・金腐川付近の横穴古墳群地帯の方が安定していたといわれる。

玉造りのムラ

最後に伏見川と犀川の合流点に位置する高畠町の高畠遺跡についてふれたい。

一九七一年(昭和四六)秋、高畠町地内の宅地造成工事現場で荒木繁行氏が集落跡を発見したもので、翌七二年七月末から発掘調査が行なわれた結果、土壙(どこう)群と土師器(はじき)・管玉(くだだま)・石釧(いしくしろ)および玉(ぎょく)未製品・鉄製工具を出土した。

石釧は貝製腕輪を模したもので、がんらい弥生時代の司祭者が宝器として腕に巻いたものを形象化したもので、出土したのは直径八センチ余の断片である。

注目したいのは玉の原材となる碧玉質の原石と管玉の木完成品を出土したことで、この地域に玉造りの集団がいたことになり、加賀市の片山津(かたやまづ)遺跡についで県内では二番目の玉造り遺跡である。

吉岡康暢氏によれば、石釧片と共に石製品の製作、貢納地域が九頭龍(くずりゅう)川東岸から北加賀まで拡大され、大和政権とは敵対的な、のちに「君」姓を名乗る国造とは異なる集団の小酋長が、玉造りをひきいていて、これが五世紀には国造的族長に転化したと考えられている。

浅香年木(としき)氏によれば、この北加賀の政治勢力について、古墳前期の塚崎遺跡や同じく平地の田中町の田中遺跡(前期、土師器・小型仿製鏡(ぼうせいきょう)出土、吉原七ッ塚古墳群、五世紀前半の小坂古墳群および御所八塚山古墳群にみる政治勢力群(ムラ)が統合され、その統合者が首長権を世襲しつつ北加賀一帯のより広い統治権を目指して石川平野に進出し、その部分的開発にのり出した結果、長坂二子塚古墳を造成する首長(豪族)となった。

八世紀前半にいたると石川平野全域を掌握し、同時に白山信仰の司祭権を掌握して禅定道(ぜんじょうどう)を支配、このため、他の諸勢力から禅定「道」の支配者として「道氏」を称され、私寺として末松廃寺(石川郡野々市町末松町)を建立した、ということである。

3 律令四家と北加賀 top

越の宮人と道氏

欽明(きんめい)天皇の三一年(五七〇)四月、高麗(高勾麗)の使者が日本海上で難破し、当時、越(こし)と総称されていた北陸の一隅、金沢平野に上陸した。

彼らは大和の朝廷に向って進む途中、北加賀に本拠を置く豪族道君(みちのきみ)に天皇と詐って貢物を横頷され、この地に抑留されていたが、この一件を知った南加賀の豪族江沼臣裾代(えぬのおみもしろ)が大和朝延に訴えたことから、膳臣傾子(かしわでのおみかたふこ)が現地に派遣されて道君を詰問し、使者を大和へ案内したことが『日本書紀』に記載されている。

この事件は一般に、道君がきわめて反大和朝廷で、江沼臣が親大和朝廷の立場にあったことを示す史料であるとされている。

事実、仁徳天皇陵古墳に似せて造成した長坂二子塚古墳が、道君の系譜に連らなる首長の墳墓であったとすれば、大和朝廷に対する道君の挑戦ともいえる姿勢を見ることができる。

この事件後、道氏(みちのうじ)は完全に大和朝廷・近江朝廷に従属したとみられ、七世紀半ばの天智天皇の宮人の中に「越道君(こしのみちのきみ)伊羅都売(いらつめ)」の名がある。

これが、文字どおり北加賀の道氏の娘であることはいうまでもない。

大化の改新に際し、少領以上の郡司の姉妹・子女で見目美わしく端正な女性があれば采女として朝廷へ差しだし、その生活は在地の農民一〇〇戸をもって負担することを定めているが、伊羅都売は道氏が朝廷に対する服属を示すため、人質もしくは貢物として送りこんだ采女であり、宮人として天皇に仕えていた。七世紀半ばの天皇をとり巻く女性は、一人の皇后と何人かの妃であり、妃のうち中央有力豪族出身が賓(ひん)、中流以下あるいけ地方豪族出身は宮人と称された。

伊羅都売は宮廷入りをしたあと、六五〇年(白雉元)頃、志貴皇子を生んだ。

この志貴皇子の第六皇子が光仁天皇となった白壁王(しらかべのおおきみ)である。

ともかく、伊羅摺売が天智天皇の宮人となり、皇子を生んだことは、道氏と近江朝廷との結びつきを強める絆(きづな)になったことはいうまでもない。

七六一年(天平宝字五)といえば、東大寺大仏開眼一〇年目にあたるが、少領を勤める道勝石が禁を犯して利稲六万束を私出挙(しすいこ)した罪で、利稻三万来を没収された。

私出挙とは貴族・寺礼・富農などが、財物や稲・粟を高利で貸すことで、大化前代から行なわれ、律令政府になってからはしばしば取締られたが、効果はなかったという。利稲六万乗といえば、水田約一二〇町歩の収穫にあたるもので、道氏一族の力を知ることができる。

この後、道氏は急激に勢力を弱めたらしく、八八五年(仁和元)に、その一族とみられる道今古(みちのいまふる)の名が記録に現われるのを最後に、史上から完全に姿を消した。

末松廃寺

金沢市のとなり野々市町末松に住む高村誠孝氏は、末松の地に無数にあったという古墳と、古老より聞く土地の伝承に深い関心を持っていた。

たまたま一九〇八年(明治四一)の持地整理工事に参加して、古墳がすべて破壊され、その上、多数の瓦・土器(須恵器)を出土したことで、廃寺の謎を解明しようと決意した。

このため、耕地整理前の地籍図に整理後の図を投射した地図を作り、これに古老から聞いた地名・伝承や、一八八八年(明治二一)四月六日、大兄(おおえ)八幡神社へ移された廃寺の心礎(唐戸石)のありか、氏が表面採取した出土品の分布などを細かに記入していった。

一九三七年(昭和一二)一月一七日、富奥村の初寄合の日、松本長吉氏から廃寺跡調査の提案があり、高村氏らは県社寺兵事課を訪れて協力を依頼、三月一二日、史跡担当の鏑木勢岐(かぶらぎせいき)氏が来村した。 |

高村誠孝氏

|

この日、唐戸石のあった地点を発掘して多数の布目瓦を出土したことから、翌一三日から一五日までの三日間、村民総出で地番西一九、二〇番を発掘し、四八個の瓦当(がとう)を出土、金堂跡・塔跡を確認し、三九年(昭和一四)九月七日、廃寺址は文部省により史跡「末松廃寺址」と決定した。

この後の高村氏は、いっそう廃寺の解明に心をつくしていたが、一九六一年(昭和二六)存、水田に流れる水路から一枚の銀銭を拾った。このことが氏と末松廃寺とを一生のあいだ結びつけることとなった。

氏なくして末松廃寺跡の解明はありえなかったといっても過言ではない。

さて、一九三七年(昭和一二)の調査により、廃寺は西に金堂、東に塔が並ぶ奈良朝末期ないし平安朝初期の法起寺式伽藍配置をもつ寺とみなされてきた。

高村氏の一枚の銀銭はこうした考え方に疑問を抱かせ、再調査に踏切るきっかけをつくった。

すなわち、高村氏発見の銀銭は、奈良県における小治田朝臣安万呂の墳墓から発見された和同開珎につぐものであった。

七重塔と大伽藍

こうして一九六六年(昭和四一)以来、野々市町と石川考古学研究会が国立奈良文化財研究所の指導をえて発掘調査の結果、塔の基壇(きだん)は一辺が一〇・八メートル(柱間三間、一間の幅が三・六メートル)、法隆寺五重塔の一辺よりおよそ三・三四メートル大きく、法隆寺の五重塔に対し七重塔があったことが予想された。

石川平野を見はるかしながら、巨大な塔が豪族の強勢を誇示するかのように佇立していたさまは壮観であったろう。

金堂も東西二一メートル、南北一六・五メートル、一辺の長さも法隆寺金堂より六・一メートルも大きかった。

ただ、塔と金堂間一一メートルと異状に狭く、かつ塔と金堂の他に堂塔をみることができず、瓦の使用も金堂を除いて明らかでないことなどから、同年代の畿内にみる官寺(かんじ)とは様相が異なり、むしろ地方豪族の私寺(しじ)とみるのが妥当であるとされている。

当時、国立奈良文化財研究所の坪井清足(きよたり)氏は、「この寺院で考えなくてはならないことは、これだけの規模の塔や金堂を建てるには大きい力を結集し、計画的に行なわなければならない。

かわらを例にとっても、塔と金堂の屋根をふくだけで三万枚ぐらい必要だったろう。

かわらを生産するのは、当時、大規模な手工業で、ひとつのかまどでは一回に千枚しか焼けない。

三万枚とすると、三十回焼いたことになるが、これだけ焼くのにはひとつのかまどではムリ、おそらく寺院の建築をすすめながら、一方ではかわらを計画的に焼いていったのだろう」と『北国新聞』で述べているように、巨大な塔や金堂を考えるとき、その建立者の力の大きさに思いをはせるものである。

浅香年木氏はこの建立者を石川平野に君臨した道氏一族としている。

この道氏の私寺は、道氏の私出挙による一件以来、道氏が史料から完令に姿を消した時期と符丁を合わせたように一世紀をまたず廃絶し、いわゆる末松廃寺への途を歩むことになる。

一九六六年(昭和四一)以来、町々市町は廃寺跡の公園化に着手し、水田およそ二万一〇〇〇平方メートルを買収、六八年度から三か年計画で環境整備を行ない、四五〇〇万円の経賞をもって塔・金堂跡の幕壇を複元し、さらに出土品約一六〇点余を陣列する収蔵庫も建設、園路・築地なども整備し、七一年(昭和四六)五月、末松廃寺史跡公園として一般に公開し、現在に至っている。

四つの説話

金沢の周辺の地名が、古代の文献資料の上に出てくることは、きわめて少ないが、それでも『日本霊異記』などに、この地の登場する説話がいくつかのっている。

これは『日本霊異記』にある話で、七六九年(神護景雲三)、当時は越前国の管轄下にあった加賀郡(石川郡)には、家や田畑を捨てて逃亡した班田農民が、浮浪人となって増加していた。その浮浪人を取締る役人が、「其の郡の部内の御馬河(みまかわ)の里に有り」、つまり御馬(三馬、金沢市三馬町)に住んでいたとして、その役人にまつわる説話を述べている。

同じく『日本霊異記』に、「横江臣(おみ)成刀自女(なりとじめ)は、越前国加賀郡の人なりき」に始まる説話がある。

七七〇年(宝亀元)一二月、紀伊国の僧寂林が加賀郡畝田(うねた)村に来て、横江臣成刀自女という女性が、生前に淫乱な生活をした罰をうけて、死後の世界で苦しんでいる話を聞き、刀自女の子の横江臣成人とその妹にすすめて、仏を造り、写経をして、母の霊を業苦から解放するという話である。

横江臣という姓は、『新撰姓氏録』(八一五年にできた、神武から峨縋天皇までの姓氏一一八二氏を集め、解説した文献)にはないが、石川郡横江村(松任市横江町)に住んでいた有力農民であり、この説話は大野郷の地名が史上に現われた最初であった。

次に、『三代実録』の八八五年(仁和元)一二月二九日の条に、次のような記述がある。「節婦加賀国加賀川大野郷の人、道今古(みちのいまふる)に位二階を授け、戸内の田租を免ず。……」と始まる説話で、大野郷に住む道今古という女性が、その貞節を朝廷から表彰され、位二階を授げられた、という記事である。

今古は一三歳の時、加賀国の権掾(ごんじょう)をしていた大神高名(おおみやのたかな)という、有力行地方官に嫁いでいたのである。説話は、今古の貞節について述べているが、彼女はこれまで爽しばしば登場した道氏一族の娘であったと見られる。

以上の三つの説話は、いずれも犀(さい)川・浅野川間の扇状地の末端にある地を舞台として語られている。

いずれも大野港から半径二キロ以内にある地であり、これらの話が都の人々にまで語られたのは、大野港を通じてこれらの地が中央と深いつながりをもっていたからにほかならない。

最後にもうひとつ説話を紹介しよう。

『白山禅頂私記』にのっている説話であるが、七、八世紀の頃、僧泰澄(たいちょう)が加賀国の医王山(いおうせん)にいた時、能登島から一人の沙弥(しゃみ)がやって来て泰澄に仕え、片時もそばを離れず修行したので臥(ふせりの)行者と名づけられた。

つねづね、日本海を航行する船に鉢を飛ばして布施を得ていたが、七一二年(和銅五)、出羽国の白山宮領から米を積んで大野港へ入ろうとした一隻の船に鉢を飛ばし布施を願うと、船頭の浄定は布施を拒否し飛鉢を海中に捨てた。

海中に投じられた鉢は海から行者のいる医王山へ飛んだ。

すると鉢に続いて船に積んでいた米俵をはじめ、櫓(ろ)・櫂(かい)が鳥のように連らなり飛び従った。

浄定は船を大野港に入れて米俵や櫓・櫂の飛び去った先を調べると、医王山のあたりにとび散っていた。

そこで泰澄に詑びをいれると、臥行者の仕業であろうといい、船に帰るようさとした。

浄定が船に帰り着くと、もう米俵や櫓・櫂はもとのように船にもどっており、その不思議さに感じた浄定は米をことごとく寄進し、船を出羽に帰したあと泰澄の弟子となった。

米俵が飛び着いたところが俵(金沢市俵町)、櫓の着いたところが飛櫓(戸室山)であるという。

横江荘と石田荘

一九七〇年(昭和四五)一〇月、金山顕光氏の指導で発掘した松任(まつとう)市横江町地内の石川県鉄工団地協同組合の工場用地造成予定地から、平安初期(九世紀)の五棟の掘立柱列(ほったてちゅうれつ)と数多い出土品をみた。

遺跡の中には主屋(しゅおく)とみられる南庇(なんび)をもつ五間と三間の草葺(ぷき)もしくは板葺の建物、西に並んで東庇のついた四間に三間の建物、その東南に二間と一間の小建物の跡が発見され、出土品の中には、墨書土器をふくむ多数の須恵器・土師器、円面硯、火鑽石、木製の櫛・桶・下駄があり、墨書土器には荘園の管理業務を司どる建物の所在を示す「三宅」をはじめ、「内」「外」「継」「万」「山」などの文字が書かれていた。

これらのことから、この遺跡は横江荘の中心部にあたり、領主の東大寺から任命された荘官がこの居館に居住し、居館を拠点として手取川扇状地の東大寺領荘園の開発を行なっていたことがわかる。

この横江荘は八一八年(弘仁九)、酒人(さかひと)内親王家の施入によって成立した荘園であり、その初めは田積一八六町におよんでいた。

しかし、九五〇年(天暦四)一一月の東大寺の「封戸庄園并寺用帳」に横江荘の記載はなく、一〇世紀の中頃には、すでに横江荘は廃止されていたものと、浅香氏は推測している。このような荘園の例は金沢市の藤江B遺跡にも見ることができる。

藤江B遺跡は一八七○年(昭和四五)の発掘・調査により、弥生期・古墳期の遺跡と共に平安期遺跡をも検出した。

すなわち平安期(九世紀)の溝状遺跡と共に土錐・墨書土器を含む須恵器・土師器、布目瓦、木製の櫛・曲物を出土した。

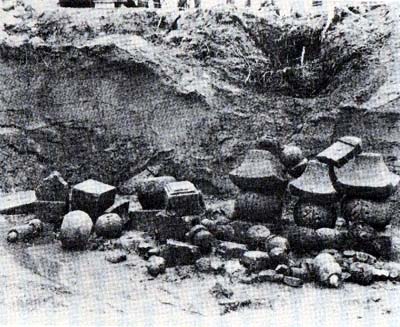

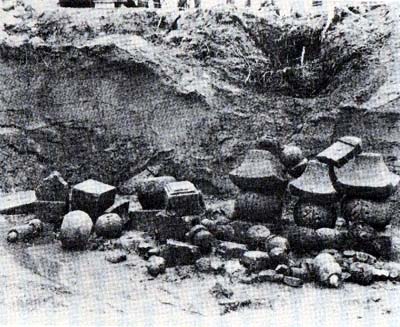

墨書土器には「石田庄」・「石田」「石」「幸」「廿」などの文字がかかれていた(右の写真)。

また、近くのA遺跡からも掘立柱列が望見され、東庇をもつ大きな建物の存在が確認された。

ところで、土器に書かれた「石田庄」という荘名は、史料上にみることはできないが、その存在は疑うことのできない事実である。

藤江遺跡は手取川扇状地の扇の縁にあたる地域に位置するが、手取川の氾濫原にあたり、開発された水田は手取川の氾濫によって幾百回となく流失、荒廃したにちがいない。

浅香氏は石田庄が史料上に見ることができないのは、横江荘と同じく、手取川の氾濫によって荒廃した荘園の一つであったからであろうと指摘している。

このような氾濫にも負けず、荘園支配者に代って新しい勢力=在地富農層による開発が行なわれ、そのうちの有力者は在地武士団に発達していった。 |

墨書土器 底の中央に「石田庄」と書いてあるのが読める。

|

平安後期の小領主

律令国家から王朝国家の前半に活躍した、北加賀を代表する道(みち)氏一族に代って、国家権力・貴族・寺社など権門勢家による手取川扇状地の開発は、八世紀にみるように荒廃をくり返しながら九世紀に入り、続いて在地の新しい諸階層によって再開発が進められた。もっとも、この中にあって道氏のような旧在地勢力の支配下にあった大野郷に成立していた得蔵保(とくくらのほ)が、平安中期の一〇八九年(寛治三)、京都醍醐寺の小別当賢円によって再開発され、醍醐寺領として認められている。

場所は大野と宮腰の中間ともいわれるが、大野川・犀川、いずれかの左岸と推測されている。

在地の豪族も一〇世紀から一一世紀にかけ、周辺の弱小農民を使って大規模な水田を開墾していった。

しかし手取川扇状地ではあい変らず苦闘が続き、中央政府から国司として来任した国衙の有力宮人が、国家権力を背景に水田の開墾・経営を有利に進めていった。こうした国衙の役人が土着し領主化して頭角をあらわした者の中に、拝師(はやし)郷に本拠を置く林氏がある。

林氏は『尊卑分脈』によると、林介(はやしのすけ)・加賀介を称し、一二紀前半の人物とみられる貞光に始まる。

文献上では一一五四年(仁平四)の林光家の名が最初であり、従五位下の位階を帯びでいた。

父の貞光が「介」、すなわち国衙の次官クラスであり、その子が従五位の位階を持ち、数代にわたって「介」を世襲したことは、林氏が中央政府と深く結びついていたことを示すものである。

林氏は上地を守り、拡張するための同族的な武力組織を求め、近くの横江(松任市横江町)・倉光(松任市倉光町)・松任(松任市松任町)・大桑(金沢市大桑町)・豊田(金沢市戸板町)・石浦(金沢市旧石浦町)を開発した小領主を統率していた。

彼らは林氏の庶流や林氏とは関係のない小領主など様々であったが、林氏が勢力を強めていく過程のなかで、利仁(としひと)将軍を祖とした藤原姓に結ばれて同族となり、一二世紀には加賀武士団の棟梁となっていた。

さて、一九六四年(昭和三九)九月、県立松任農業高校が移転した石川郡松任町三浦地内の敷地整備中に、同高教諭金山顕光氏によって発見された土器片を契機に、翌年七月三〇日から一四日間にわたって発掘・調査が行なわれた。

このうち、一一世紀後葉ころとみられる建物の柱穴、日常雑器と青磁・白磁・灰袖(かいゆう)・縁袖(りょくゆう)土器の細片、鍛冶場の痕跡を発見した。

建物は豪族の居宅というほどの規模ではないと想像されるが、弱小農民の住居にくらべれば破格の規模を持つところから、浅香氏は田堵(たと)クラスの有力農民の住宅とみている。

また、建物のあった位置に、ふいご・鉄滓(てっさい)が出土していることから、半農半工の鍛冶が起居し、農工具の加工・修理にあたったと考えられている。

このほか、出土した青磁・白磁・緑釉土器は田堵身分の農民が購入できるものではなく、白山宮あたりが購入し譲渡されたものといわれるが、明らかでない。

ともかく、このような有力農民が、一一世紀後半の北加賀の武士団を交える小領主的存在であったと思われる。

二章 中世の金沢 top

1 金沢武士団と外来勢力

義仲と加賀武士団

一一八三年(寿永二)の春、平清盛の孫維盛(これもり)に率いられた平家の大軍は木曽義仲(きそよしなか)を討つべく加賀の地に入り、義仲軍に味方する加賀武士団をつぎつぎに撃破していった。

維盛の本軍は後の金沢地域を形成する犀川・浅野川・金腐川・森本川扇状地を横断する北陸道を通って越中に向い、通盛の支軍は海岸沿いに邑知潟(おうちがた)方面から越中境の志雄山(しおやま)に陣をしめた。

当時の武士は一族の総領に率いられ、より上級の武士と主従関係を結び、居住地の名を冠して各地に住んだ。

平常の彼らは名主として、所従(しょじゅ)・下人(げにん)などを指揮し農業や狩に従っていた。

当時、加賀武士団のトップに林氏(石川郡扞師(はやし))がいる。

林氏はその祖を「芋粥」(『今昔物語』や芥川竜之介の短篇)で知られる利仁(としひと)将軍とされている。

利仁将軍の祖は藤原北家の魚名(うおな)、祖父の高房は越前守に叙任されており、父の特長は常陸介・民部卿・鎮守府(ちんじゅふ)将軍を歴任し、母は越前の国人、秦豊国(はたのとよくに)の娘であった。

利仁は渡来人秦氏縁故の地坂井郡を領し、敦賀(つるが)の豪族有仁の女婿となり、越前を根拠として中央の政界でも武臣として重用され、巨富と豪勇を知られたという。

九一一年(延喜一一)、上野介に任じられ武蔵守・上野守・上総介を歴任し、越前・能登・加賀の鎮守府将軍となっている。

金沢武士団の中には、この利仁将車の流れをひくと自称する冢が多い。

利仁の一子、叙用は伊勢神宮の斎宮寮の頭(かみ)であったことから、斎宮寮頭の「斎」と藤原氏の「藤」をとって斎藤氏を称したが、長子吉信は加賀介となった。

吉信の一子忠頼は加賀斉藤の祖で、林・富樫氏らはこの末流であり、『平家物語』『源平盛衰記』にも出てくる斎藤別当実盛も河合斉藤の祖、助宗の孫であった。

金沢武士団の動向

加賀の武士団には、このような藤原利仁の裔という林氏をトップに、富樫氏(石川郡富 樫――金沢市)・大桑氏(石川郡大桑――金沢市)・豊田氏(石川郡戸板――金沢市)・安田氏(石川郡安田――松任市)・横江氏(石川郡横江――松任市)・近岡氏(石川郡近岡――金沢市)・石浦氏(石川郡石浦――金沢市)・弘岡氏(石川郡広岡――金沢市)・松任氏(石川郡松任――松任市)・倉光氏(石川郡倉光――松任市)・板津氏(能美郡板津――松任市)・山上氏(能美郡山上――辰口町)や富樫氏の一族額氏(石川郡額――金沢市)・押野氏(石川郡押野――野々市町)・久安氏(石川郡久安――金沢市)・有松氏(石川郡有松――金沢市)・山川氏(石川郡山川――金沢市)・山代氏(江沼郡山代――加賀市)・英田(あがた)氏(河北郡英田――津幡町)・泉氏(石川郡泉――金沢市)らがあり、それぞれ一〇騎から三〇騎を率いる小武士団であった。

これらのうち、富樫・大桑・豊田・近岡・石浦・弘岡・額・押野・久安・有松・泉氏らが、さしづめ金沢武士団といえよう。

これらの武士団の名を見ると、そのほとんどが現在の金沢および周辺に地名として残っていることがわかる。

加賀一国の棟梁となりうるような有力武士こそ出ていなかったが、この頃の金沢の地域には、平野と山間いのそこここに、多くの小武士団が散在し、周囲の開発を進めていたことが知られる。

中央の政情の影響を直接受けることの少なかった彼らは、木曽義仲が兵を挙げ京に向うと聞くと、いち早く義仲軍に味方したが、平家軍につぎつぎと撃破されていった。

平家軍が加越国境倶利伽羅(くりから)山に到着した時、その軍勢は井家(河北郡津幡町井家)・津播田(河北郡津幡町津幡)・竹橋(河北郡津幡町竹橋)・大庭(金沢市大場町)・崎田(金沢市才田町)・森本(金沢市森本町)まで続いた大軍であったと『源平盛衰記』は書いている。

同年五月一一日、倶利伽羅山で敗れた平家は宮腰(金沢市金石(かないわ)町)の佐良獄の浜に陣し、加越国境志雄山(羽咋郡志雄町)から敗走して来た味方と合流した。

北国街道にあった地域の住民の伝承によれば、平家敗残兵は街道沿いの集落を焼きつつ逃亡し、ついには金腐川(金沢市西部)に近く七堂伽藍を有した大刹、真言宗神宮寺(金沢市神宮寺町)を焼亡したという。

また義仲は、兵馬を後の北国街道沿いに平岡野(金沢市広岡町)に進め、ここで、宮腰佐良獄の浜にひらめく平家軍の赤旗を望見しながら十数日滞在した。

金沢の小武士団もこの陣地にあって英気を養い、この後の安宅渡の合戦・篠原の合戦を経て京都に入り、なかには山陽道にまで従う武士もあった。

義仲の没落・戦死の後は、金沢武士団の活躍をみることができないが、中世初期にその名前を残している金沢武士団の武士に、安江二郎盛高・匹田(ひきた)三郎俊平・同小太郎俊弘・近岡九郎利明・大桑三郎利光・石浦三郎光綱・同藤次実光・回五郎長光・豊田五郎光成・同次郎光広・弘岡三郎利成・同藤次重光らがいる。

しかし平安時代末から鎌倉時代初めへかけての金沢(あるいは加賀)武士団には、群小の武上団を統轄するような強力な武士が存在せず、勢威ある武士が出現してこの地に統一的な武士の支配が生ずるのは、中世も鎌倉時代の末を待たねねばならない。

義経伝説と富樫氏

義仲に代って華やかに登場したのは源義経である。

壇ノ浦合戦を最後に「判官の都落ち」が始まり、奥州における悲惨な死は義経伝説を生んだ。

この「義経伝説の展開」については豊田武博士が『英雄と伝説』のなかで詳細に考察しておられる。

義経の陸奥への道は北陸路をとるが、『義経記』を除いては北陸路についてふれていない。

『義経記』では弁慶が富樫氏の館に乗りこみ、東大寺勧進の山伏と偽り勧進の品々を要求しているが、歌舞伎にみるような「虎の尾をふむ男たち」のドラマチックな情景は、『義峰記』では越中如意の渡しの難の時のこととなっている。

また富樫氏が守護となるのは後述のように鎌倉末期一四世紀なかばであり、安宅の関での名場面は、残念ながらなかったといわなければならない。

かりに義経の北陸路通行があったとしても、加賀国にはなお京都と結びついた林氏を頂点とした加賀武上団が厳然と存在し、義仲に従って戦った加賀武士団にとって義経は快からざる人物であり、鎌倉幕府の義経追討令には協力的であったにちがいない。

金沢の郷土史家の中には、義経・弁慶が延暦寺と親しかったことから、天台山伏たちの手送りによって、美濃馬場の長滝寺から石徹白(いとしろ、いずれも岐阜県白鳥町)を経て越前平泉寺(福井県勝山市)に入り、ここから白山麓の白峰・中宮・本宮(いずれも石川郡の山地)に詣で、湯涌(金沢市湯涌町)・卯辰山(金沢市浅野川右岸の山地)・春日社(鹿島社。金沢市山の上町)へと抜けたと推察するむきもあるが、天台勢力の弱まっていた当時としては、この説は必らずしも説得力がない。

安宅の関物語の延長は金沢に達している。難を逃れた義経は卯辰山一本松(明治中期に焼失)、または石川郡久安村(金沢市久安町)稲荷社の松に笈(おい)を掛けて休息したといわれ、いずれも“義経の笈懸松”なる伝説を残した。

さらにまた、義経主従が卯辰山麓で富樫氏から酒を贈られ、舞を舞ったとする謡曲「鳴波の滝」を生みだし、「鳴和の滝」なる伝説地(金沢市小坂東)を生んだ。

要するに、謡曲「安宅」「鳴波の滝」、舞曲「富樫」は富樫氏全盛期につくられたものであり、富樫氏におもねる作者が権力者の威勢を誇示するために書いたものであった。

しかし、そこには英雄の末路に同情する民衆の日本的ロマンの存在も見のがすわけにいくまい。

梅田の里碑 金沢市森本町に建つ。 |

普正寺遺跡 犀川河口の砂泥の下から発掘された中世の墓地。 |

時頼廻国伝説と得宗領

豊田武博士は前掲『英雄と伝説』のなかで北条時頼の廻国伝説を取上げ、南北朝時代の観阿弥(かんあみ)作とされる謡曲「鉢の木」について考察されている。

信濃国から鎌倉に向う一人の旅僧が上野国佐野あたりで大雪に行き昏れ、とある一軒の家に宿を乞うた。

主は松・桜・梅の鉢木を炉に投じ、この旅僧をもてなした。主は一族に所領を奪われ落魄した佐野源左衛門常世という武士であったが、鎌倉にいったん緩急あるときは、やせ馬に鞭打って駈けつける覚悟であることを旄僧に語った。

春早々、鎌倉から馬触れがあり、急ぎ駈けつけた諸国の武士に中に源左衛門の姿もあった。

大雪の日の旌僧であった執権時頼より呼びだされた源左衛門は、旧領を返されたほかに、暖をとるために燃やした松・桜・梅の礼として、上野国松井田荘・越中国桜井荘・加賀国梅田荘を与えられた。

森田柿園によれば梅田荘は河北郡梅田村(金沢市梅田町)であるとしている。

豊田博士は、時頼廻国伝説は北条氏の直轄領=得宗領に多いと述べておられる。

得宗とは北条氏の嫡流家のことであるが、北条義時のときに始まり、泰時・時頼としだいに増加した。

ことに時頼は、一二四七年(宝治元)の宝治合戦に三浦氏を滅ぼして所領を没収し、これを得宗領とした。

時頼の廻国伝説は、こうした得宗領とのかかわりあいのなかで生まれたと推定されている(『英雄と伝説』)。

従って「鉢の木」のエピソードは事実ではないとはいえ、金沢の地名がでていることは、金沢付近が得宗領と関係のあることを示唆するものである。

すなわち、一三世紀の北陸をいちべつすると、日本海沿岸の小浜(福井県小浜市)・放生津(ほうしょうづ、富山県新湊市)をはじめ宮腰港(金沢市金石町)・大野港(金沢市大野町)などの港湾が得宗領となっていた。

宮腰港・大野港の存在するこの港湾地域には、一三世紀の初め大野荘・得倉保(とくくらのほ)・富永の御厨は荘園があった。

このうち、富永の御厠は伊勢神宮の荘園で、宮腰港・大野港を含む二〇〇余町歩の広さをもつものであった。

また、得蔵保はおよそ一〇〇町歩、場所については明らかではないが浅香年木氏は普正寺遺跡あたり、もしくは普正寺遺跡ときわめて近接する位置にあったのではないかと推定されている。

大野荘は藤江・松村・黒田・無量寺・宮腰・示野(しめの)・赤土(あかど)・吉藤・宇根田(うねた、畝田)などを含む範囲であった。

一九六五年(昭和四〇)、犀川河口近くの普正寺町で発見された普正寺遺跡は、一四、五世紀頃の荘園の社会生活を示す珍らしい遺跡であり、大野荘の一部と推定する見方もある。

その発掘成果については、『金沢市普正寺遺跡報告書』にくわしいが、この遺跡から出土した遺物としては、青磁・白磁をはじめ、瀬戸・越前・常滑・珠洲(すず)古窯など各地で産出された陶器・漆器・間物・釧銭などが注目され、この地が開発の進んでいた石川平野をバックにして、かって栄えた地域であったことが知られる。

ほかに、この遺跡からは、五輪塔・宝篋印塔・板碑などの、当時の上層武士のものと思われる墓地跡や、懸仏・獅子頭・泥片などの祭肥遺物なども出土した。

この地を支配したとも思われる、豪族の存在が推測される。

この遺跡が、直接に大野荘あるいは得蔵保の跡とはいえないにしろ、それと密接な関係をもった繁栄した地域であったろうことに容易に考えられ、鎌倉時代後半から活発化していた日本海の海運の強い影響があったごとに、その出上品が物語るとおりである。

開発すすむ石川平野

竹腰港・大野港は、総称して大野荘港といわれるが、現在の金石港・金沢港の付近にあたろう。

この大野荘港について浅香氏の「一四世紀の加賀国大野荘とその周辺)というすぐれた論文があるので、以下、主としてこれによって述べたい。

宮腰港は金沢扇状地を縦断し、安原川・十人川・伏見川を合わせて日本海に注ぐ犀川河口右岸に位置し、大野港は河北潟から日本海に入る大野川河口左岸に位置する。

宮腰は鎌倉期に大野湊神社の“腰”として成立した町であろうが、『源平盛衰記』に初めてその名が見え、以後、『二祖他阿(にそたあ)上人縁起』の一二九〇年(正応二)の条や『祇陀大智(ぎだたいち)禅師行録』の一三二四年(正中元)の条に、「加州石川郡宮腰津」と見える。

大野港については『大野町史』(一九三五年刊)に見えるように、「当町鎮座の日吉神社は、もと山王権現と称し、社頭の盛なりし頃、近江国比叡山坂本より来りて奉仕した僧徒の為めに、其宿坊を置ける遺地」であった坂本町の存在や、「古より大野庄の本郷なれば、本通筋」を庄町と称したことなとがら、少なくとも中世あるいはそれ以前に成立したとみられている。

宮腰港の存在は犀川・伏見川・安原川・十人川などにつながる石川平野を活躍の場とする白山宮や富樫氏を背景とするのに対し、大野港では河北潟に流入する浅野川・金腐川・森本川・津幡川の扇状地を連ねる河北平野に活動する名主層を背景としており、宮腰港の方が大野港に比して社会的、経済的に優位にあったようである。

こうした港湾地帯に、一二四四年(寛元二)から五六年(康元元)、時頼が得宗領を設け、鎌倉末期には大野荘・得蔵保・富永の御厠はすべて得宗家の支配下に入っていた。

「鉢の木」に梅田荘が出てくることは、このような北加賀における得宗領の成立と、決して無関係ではなかったのである。

2 北国一向一揆と金沢御坊 top

富樫氏と一向宗門徒

平安期以来、金沢の南に隣接する手取川扇状地を中心に加賀武上団の棟梁として栄えた林氏は、家綱のとき朝廷側に味方したため、子の家朝と共に北条氏に斬られ、代って一族の富樫氏が抬頭した。

富樫氏は犀川に注ぐ伏見川の支流窪川・中谷川・七瀬川が富樫台地を出て形成する扇状地(すなわち金沢市の犀川以南の北国道沿いの地帯)を本拠として勢力を伸張したが、一一七六年(安永一)頃は、国守の代理である目代(もくだい)近藤師経(もろつね)に従う武士にすぎなかった。

林氏の没落により勢威を増大していったとはいえ、富樫氏が守護になるのは一三二六年(嘉暦元)、あるいは三五年(建武二)ともいわれ、守護家としての確立は一五世紀初頭とみなされている。

元来、富樫氏の居館は中世の豪族に共通な、台地から平地への出口にあったが、守護就任後は交通が便利で流通にもすぐれた機能をもつ野市(ののいち、石川郡野々町)に袮された。

しかし、富樫氏の内部抗争が激しくなってくると旧館を整備し、居館の背後にそびえる高尾山に城砦を築いた。

これが『太平記』にいう「富樫ヶ城」であり、高尾城であった。およそ今の金沢市富樫町から高尾町一帯がそこである。

他方、北陸一向宗門徒の布教の拠点として、蓮如が、加賀・越前の境に吉崎御坊を建立したのは一四七一年(文明三)であった。

吉崎を拠点に蓮如は加賀・越中に足をのばした。

すでに一四世紀以来、本願寺存覚、五代綽如(しゃくにょ)、七代存如(そんにょ)らによって荻生(おぎゅう)願成寺(加賀市)・吉藤専光寺(石川郡現、金沢市)・二俣本尿寺(金沢市二俣町)・鳥越弘願寺(河非郡津幡町)が開かれていたが勢力も弱く、なお蓮如の来錫(らいしゃく)を待たねばならなかった。

蓮如が宗教家であるばかりでなく、すぐれて偉大なオルガナイザーであったことにより、一向宗勢力は急速に増大した。

井上鋭夫氏の研究によれば、従来、いずれの宗派も相手にしなかった「渡り」といわれる漂泊性の強い漁師・小海囲業者など流通の担い手、山谷に漂泊する木地・金掘り・鍛冶などの技術者集団、下人および牋民たちを門徒とし、これらを一向宗を支える力とした。

しかも、これらの力が「党」→「組」→「郡」→「国」、あるいは「道場」→「末寺」→「有力寺院」という組織により本願寺に結集されて、本願寺の玄配はきわめて統制の強いものであった。

一向一揆と高尾落城

一四四一年(嘉吉元)、京都において赤松満祐が将軍足利義教を暗殺した嘉吉の乱を契機に、富樫氏は守護職をめぐり一族あい争ったが、応仁の乱には政親・幸千代兄弟の相剋となり、加賀の武士団が二派にわかれて戦った。

戦いには越前の朝倉氏や甲斐氏が加わり、これに本願寺門徒もまきこまれたことから戦乱の特代を迎えたが、一四七四年(文明六)一〇月、政親は加賀を統一して守護となった。

しかし、一向宗門徒の領主への戦闘行動はとどまらず、翌一四七五年(文明七)三月、石川郡の湯涌谷衆(金沢市湯涌町)が政親と戦い、八一年(文明一三)には河北郡二俣(現、金沢市)の水泉寺門徒二〇〇〇人が越中砺波郡瑞泉寺(すいせんじ)門徒五〇〇〇と呼応して越中福光城の石黒片近光義を討ち、さらに河北郡医下山惣海寺(天台宗)の衆徒一六○○人を討った。

こうして一五世紀後半の加賀では、長年の武士の党争のあおりをうけて疲弊した農民層を中心とする門徒衆の、守護富樫氏および傘下の武士団への攻撃が激化していった。

本願寺門徒の力を利用して加賀一国の守護となったものの、政親はやがて一向宗門徒を嫌い、門徒の弾圧者に変っていった。

一四八七年(永享元)、将軍義尚が近江の六角高頼討伐に出陣すると、政親は家臣・侍衆を率いて出陣し、兵糧(ひょうりょう)米・人夫を農民に割り当てた。

これに対して一向宗門徒はついに政親に叛(そむ)いた。

これがいわゆる長享一揆である。一四八八年(長享二)、急ぎ帰国した政親に対し、鳥越弘願寺・吉藤専光寺・磯部勝願寺・木越光徳寺らを指導者とし、洲崎慶覚・河合宣久を大将とした一揆軍は高尾城(金沢市高尾町小字城山)を攻撃し、六月九日、落城して政親は自刄した。

これについて『朝倉始末記』は、「同年五月下旬に一揆ことごとく加州石川郡に打ちのぞみ、高尾の城に押寄せて、昼夜終日、火水になれと攻めける程に、富樫すでに討ち負けて、六月九日、遂に生害し給ひぬ。誠に窮鼠猫を噛むといふは、かかることをや申すべき」と書いている。

こうして、加賀国は「百姓の持たる国のやうになり」、一世紀にわたる加賀共和国がここに成立した。

消えた高尾城址

一九七〇年(昭和四五)一一月八日、私は当時金沢市立工業高校勤務の野脇格氏と共に北国出版社依頼の『加賀能登史蹟の散歩』執筆のために高尾城を取材していた。

この日、通称“城山”の樹木が伐採され、山上をシャベルドーザやブルドーザがはい廻り、北陸高速自動車道建設の土取場に化しつつあるのを見た。

私は野脇氏と共に、まだ原形を残している山容にカメラを向け、何十枚となく撮りまくった。

これが高尾城跡“城山”の原形を保つ最後のフィルムとなった。それが右に掲げた写真である。 |

高尾城址 1970年(昭和45) 11月8日の状態。(著者撮影)

|

二日後の一〇日、地元の北国新聞社社会部に連絡、慎重な調査の末、一三日、同社新聞は夕刊で「高尾城跡壊滅」という七段抜きの大見出しで破壊状況を掲載した。

翌一四日、井上鋭夫氏が現地調査を始め、一六日には石川県教育委員会に対し工事中止を申込んだ。

以降、高尾城遺跡破壊の責任の所在と史跡保護対策をめぐって、井上氏と金沢建設局ら関係当局とのホットな論争が行なわれ、遂には井上氏の命を縮める一因ともなった。

しかし、このことは井上氏を含め“城山”の周辺に住む住民に対し、歴史研究者が“城山”が歴史的に価値の高い高尾城遺跡であることを、周知徹底させる努力をなさなかった怠慢にも原因することを深く反省せねばなるまい。

一向一揆の勝利

さて、高尾城落城後の加賀領国では、農耕に直接従事していた百姓・下人たちが大威張りで濶歩し、今まで威張っていた武士たちは、猫の前のねずみのように振舞った。

そこで、富樫氏に代って、加賀領国の新しい指導者として抬頭するのが、蓮如の子息を住持とする三山の大坊主、すなわち蓮悟(れんご)の若松本泉寺、蓮綱(れんごう)の波佐谷松岡寺、蓮誓(れんせい)の山田光教寺であり、これと結んだ河合藤左衛門尉宣久、洲崎和泉入道慶覚らの大上栄であった。

富樫氏方では泰高を名目上の守護として継続させ、野々市に居住し、また他にも小領主層が存在したが、いずれも一向宗に帰依(きえ)し、一向宗門徒たることでその地位を保証された。

泰高の跡をついだ嗣子稙泰(たねやす)は一五三五年(天文四)五月、越前金津で戦死、子の晴貞が名目だけの守護職をついだ。

一五七〇年(元亀元)四月、織田信長が越前に侵入して朝倉義景と対陣した。

この時、将軍義昭の指令を受けた晴貞は、信長に味方しようとして陣触れを行なった。

これを聞いた一向宗門徒は激怒し、五月上旬、晴貞を野々市館に囲んだ。

晴貞は居館を脱出して大乗寺(当時は野々市)に入ったが、門徒軍は迫撃して寺に火を放った。

晴貞はさらに逃れて河北郡の長屋谷の伝灯寺(金沢市伝灯寺町)に入ったが、ここも門徒軍の襲撃を受けた。

晴貞は伝灯寺の衆徒と共によく防いだが衆寡敵せず、ついに境内で自刃し、名門富樫氏は伝灯寺の炎と共に滅亡した。

一五七〇年(元亀元)五月一四日であった。 |

富樫晴貞墓 金沢市伝灯寺町の伝灯寺にある。

|

本願寺王国と金沢御坊

さて、よりよい生活を期待していた農民は、三山の大坊主や大土豪が富樫氏とかわらぬ横暴を見せるにいたり、ようやく失望の度を大きくしていった。

体制からはずされていた有力寺院・土豪はこの農民の失望を好機とし、おりから本願寺主導型惣国を意図する本願寺と結び、いわゆる“享禄・天文の錯乱”を起した。

この結果、三山の大坊主・大土豪は没落し、本願寺の思惑どおりの本願寺王国が加能の地に創出された。

この新しい教国の政教の府が、一五四六年(天文一五)、今の金沢城本丸跡に建立された金沢御坊(尾山御坊)であり、金沢の名が名実ともに加賀の中枢として登場してくる。

この金沢御坊を指導する人々は、赤野井慶信を筆頭に、坪坂新五郎・三林新九郎・七里三河頼周・下間頼純・下間頼廉・杉浦玄任ら、本願寺から派遣された坊官・将官であり、彼らのもとに在地の寺号を称する坊主衆が年貢・夫役を村々の一揆方の郷民から収取し、また百姓身分の道場坊主とは一線を画した。

このように加賀本願寺王国の中枢をなした金沢御坊の政治構造は、本願寺から派遣された坊官を頂点とするものであった。

下出積與氏は加能の農民について、「自分たちの力で生み出してくるものとしてでなく、他から与えられたものとしてその新秩序の中に組入れられていくのであった」(『石川県の歴史』)と述べているが、それは古代から現代にいたる石川県民・金沢市民の姿勢でもあり、加能の本願寺王国も同様であって、ここに加能の一向一揆が新しい時代を生み出しえなかった理由のひとつがあろう。

しかし、それだからといって、加能の地において前後に見ない農民抵抗のエネルギーを否定するものではない。

一五七四年(天正二)正月、越前に進出した加賀一向一揆によって、越前一向宗門徒によるいっせい蜂起を促し、二月にいたり越前に初めて本願寺領国が成立した。

この時の加賀・越前一向宗門徒の奮戦について『朝倉始末記』はまた、

里方の一揆は薬鑵・小鍋を冑(かぶと)とし、田蓑(たみの)を鎧と引張りて、疲れたる馬に荷鞍を置き、田轡(たくつわ)に縄手綱、鍬柄を切りて鐙(あぶみ)として乗るも有り、或いは篚笊(ひそう)を冑に着、熊手・鼠突を振りまわし、馬地の子を竹柄に仕込み、鑓(やり)と名付て持つも有り。

山方の者は木の皮を冑とし、鹿熊の皮を鎧に着る有り。

さて、面々の者共は餃を以(もって)鉢をし、包丁・生膾箸(なまはし)・魚鍵(うおかき)や鯖刺(さばさし)・菜刀に至るまでも掉(さお)を柄として持も有り。 |

と、その情景を目のあたりに彷彿するように描き、農民エネルギーのたくましさを指摘している。

3 荘園と商品流通 top

御所伝説と二条家荘園

金沢市に御所町という町がある。

この名の起りについて富田景周の『越登賀三州志』は、一三三四年(建武元)権大納言二条師基が加賀国の国司として下り、加賀郡に居館をつくり国政をとったが、この館跡が河北郡御所村(金沢市御所町)であると述べている。

これには全く根拠がない。

一三三六年(延元元)八月、九州に落ちた足利尊氏が大軍を率いて京都に入り、光明天皇を擁立したので、後醍醐天皇は同年一二月、吉野に遷幸し南北朝時代を迎えた。

この間の二条師基の動静は、『太平記』によれば江沼地方の敷地氏・上木氏・山岸氏、越前の瓜生氏・河島氏・深町氏などの北国武士団を率いて比叡山麓の坂本に入り、山門の僧兵と共に尊氏と戦ったことを記している。

御所町の伝承によれば、師基は出陣に際しその娘を土地の土豪西川氏に与え、金銀財宝を八頭の牛に牽かせ近くの八塚山(古墳群)に埋めたと伝えている。

事実は、当時の師基は権大納言太宰権帥であり、国司に任命された記録はない。

では御所伝説地と二条家は全くの無関係であったかといえば、そうではない。この北加賀は、幕府の執権北条氏一門や関東の御家人が多数入りこんで富樫氏と勢力を二分していた南加賀とは異なり、二条家・勧修寺家・奈良春日社・南禅寺塔頭慈昭院・同大乗院・嵯峨宝幢院(ほうとういん)・京都祇園社領などの寺社領が分布し、武家領としてはわずかに武蔵七党のひとつ横山党の庶流で相模国高座郡海老名郷を本領とする地頭海老名氏や地元の富樫系英田氏(河北郡津幡町英田)が所領を有し、二条家や寺社の所領を蚕食しつつあった。

二条家は一三〇〇年(正安二)には小坂荘の領家であり、従って御所の地も二条家領であったことはいうまでもない。

地頭海老名氏は承久の乱後、幕府よりこの地の地頭に任命されたが、二条家所領の蚕食をつづけ、一四世紀の初めには興(沖)・浅野保をめぐって二条家と争い、二七年(嘉暦二)には、領家と地頭とで下地(年貢などの収益のあがる土地)を折半して紛争を解決する下地中分(したじちゅうぶん)となり、半分は地頭=海老名氏領、残り半分が領家=二条家領に分割された。一五三六年(天文五)には前関白二条尹房(ただふさ)が小坂荘に下向しているが、これは三九年(天文八)に二条家の在地雑掌(ぞうしょう)が小坂荘・浅野保の名主たちの「年貢難渋」を報告していることからもわかるように、在地混乱による年貢の滞納督促の処理などの、荘園内の深刻な諸問題に対処するためであった。あるいは、小坂荘の二条家雑掌は、御所の地で荘園の事務を司っていたのかもしれない。

なお、一五世紀中頃、奈良大乗院が小坂荘西方に三〇〇石と八〇貫文の荘園を有し、所領管理のため大乗院実厳と子の尋実がこの地に下り「小坂殿」と袮された。『大乗院寺社雑事記』の一四五五年(享徳四)閏四月一日の条にも、「加州小坂殿他界了(たかいしおわんぬ)、実厳事也」とあるが、この「小坂殿」の居館の位置も明らかでない。

また、五六年(康正二)には、「春日社領賀州小坂荘西方段銭(たんせん)」として四貫九二〇文が納められており、九五年(明応四)には小坂荘の一部が春日社領となった。

小坂荘の範囲は明確ではないが、後の小坂門口=大手門口(金沢市大手町)から浅野川に至る間、および浅野川を越えた北部一帯とみられる。

ちなみに今、金沢市北部に小坂町の名のみ残っている。

商品生産の発展

建武中興より二二年前の一三一二年(正和元)には、白山宮(石川郡鶴来町)に隷属し、水引神人と称され牋視された紺染の専門職人が、石川郡の山崎(金沢市尾張町・十問町一帯かり兼六園・石引町にわたる)・押野(金沢市・石川郡野々市町)・野市(石川郡野々市町)・宮腰・大野に散在して付近の藍を集め、染色に従事していた。

この紺染は一三五四年(文和三)、早くも白山宮・金剣宮(石川郡鶴来町)門前に居住する紺染職人、野市・押野に居住する紺染職人がそれぞれ「座」をつくるほどに成長していた。

座とは中世に活躍した特権的な商工業者の団体で、中央貴族や寺社に保護され座役・座銭を納めた。

先にも述べたように、富樫氏が守護となったのは一四世紀前半であったが、この頃、居館は野市に移されていた。

元々野市は、金沢平野の交通・流通の中心的存在であったが、行政府が置かれることによって加賀地方の行政・経済の要衝ともなり、紺染職人の座を初めとするいろいろの座が集中した。

一三七六年(永和二)には、鍬・鋤・鍋・釜・庖厨具などを製作する金屋も居住していた。

このほか、有松(金沢市有松町)にも鋳物職人が住んでいた。

また、泉(金沢市泉一〜三丁目)には、一四世紀の初め刀鍛冶友重、半ばころに同行光・清光が居住していた。

刀鍛冶は刀剣のほかに農器具・庖厨具などの製作立付なっていた。

宮腰では一四世紀末から一五世紀にかけ、摂津西宮・兵庫、筑前博多と共に酒造業が盛んであり、一五一六年(永正一三)には「九州のねりぬき、加賀の菊酒」といわれるほどの銘酒を醸造していた。

絹の生産も行なわれ、「諸芸方代物附」には、絹の代表として加賀の上品絹、美濃の上品絹があげられ、加賀絹が高価であった。守護富樫氏も京都の公卿に加賀絹を進上したといわれる。

天文年間には石川郡・河北郡に絹屋座があり、また、『満済准后日記』には、「御小袖二重蔵谷物・紬等」とあって、犀川下流の倉谷に絹織物が生産されていたことがわかる。

この他、地方機業の発達により梅染(紅梅の樹皮で染めたもの)も起った。

一四六五年(寛正六)、白山宮の神官から梅染の帷子(かたぴら)が寄進されており、八四年(文明一六)、富樫政親が幕府に対し梅染一〇端(反)、八五年(文明一七)には得光なる武士が梅染の腹巻三具を、一五一六年(永正一三)から二〇年(永正一七)には富樫藤童が梅染の帷五反、同次郎が「梅染御服五」をそれぞれ幕府に寄進、三九年(天文八)、富樫氏が本願寺証如に対し赤梅染・黒梅染二反を寄進している。

市の出現

このような商品生産は、とうぜん流通機構の整備を必要とし、各地に市が成立した。

建武中興より一三年前の一三一二年(正和元)には、山崎凹市(久保市――金沢市尾張町)・野市(石川郡野々市町)があり、一四世紀後半には宮腰町に塩町があった。

その後、加賀では「百姓持ノ国」となった一五世紀の初め、大野港には町が成立、末期には地子銭(町の土地税)のみを年貢とするようになっていた。

また、石川郡馬替(金沢市馬替)に馬市が成立したのもこの頃であった。

金沢御坊の成立する一五四六年(天文一五)には市の成立が多く、三六年(天文五)に芝原市(金沢市)、五一年(天文二〇)に河北郡二日市(金沢市二日市町)があり、金沢御坊と共に成立した金沢寺内町も加賀における商品流通の中枢的機能を果したが、これについては別にくわしく述べよう。

この他、石川郡三日市(石川郡野々市町)、河北郡三日市(金沢市三日市町)、石川郡八日市(金沢市八日市町)、石川郡今市(金沢市尾張町)がある。

また河北郡金市(金沢市小坂町)・石川郡岩市(金沢市鞍月町)・同猖蓮ケ市(金沢市一塚町)・同郡保市(金沢市笹塚町)・同郡互市(金沢市玉鉾町)・同郡門の市・倉の市(金沢市横川町)・同郡猿ケ市(金沢市窪町)も市の痕跡とみられている。

ともかく中世の末には、金沢の地で経済的開発が進み、閉鎖的な荘園制はすでに崩壊して、様々の商品生産と流通機構とを備えた豊かな郷村が、政教の中心であった寺内町の発展ともあいまって、ようやく加賀の国府としての姿を見せてきたのである。

次には、城下町金沢の前段階である寺内町金沢の実態をみてみよう。

4 金沢寺内(じない)町 top

金沢最初の住人

犀川と浅野川の浸蝕によってできた三つの台地と二つの川がつくる扇状地が、戦前の金沢市の景観であった。

三つの台地のうち、真中が小立野(おだつの)台地、小立野台地を挾んで西南が寺町台地、東北が卯辰山(うたつやま)台地となる。

その小立野台地の突端に一向宗の金沢御堂が建てられ、続いて金沢城が住設され、明治以降には第九師団司令部が置かれ、今は金沢大学のキャンバスとなっている。

地質学の故大木謙一氏は、小立野台地を指して“砂金台地”と呼んだ。

大木氏の調査によれば、少なくとも一万年以前(沖積世)まで、犀川・浅野川は小立野台地を蛇行していたが、海の沈下に伴って傾斜が急となり、台地を浸蝕して河岸段丘をつくりながら今日の河床をつくった。

ところが、犀川が台地を蛇行し、あるいは河岸段丘をつくっていく時、川の上流の片麻岩が含有する金を多量に台地や段丘上に沈澱させた。

いわゆる砂金である。砂金は小立野台地だけではなく、蛇行していた頃の対岸にあたる山科・辰巳・三小牛(みつこうじ)・蓮花・山川にも沈澱した。

芋掘藤五郎伝説は、こうした砂金の存在を象徴しよう。砂金をもっとも多く沈澱している地域は兼六園から金沢大学キャンバス内という。

『加府事蹟実録』は金沢の名の成立について、「当御城南の櫓(やぐら)下に、昔し、水沢有り。世に金洗沢という。

中比(なかごろ)に至り、略して金沢というなり。

往昔、当国の農夫芋掘藤五郎という者あり、常に著蕷薢(しょよかい)を掘て世を渡る。

或るとき、此の辺りにおいて金砂を袒り出せり。しかして、此の沢にて洗いしより金洗沢と呼習せり。

其の跡大きなる堤となるに及ぶ」と記している。

小立野台地の砂金を集中的に掘り出しだのは中世の金屋(かなや)であった。

金屋は山野を抜渉して鉄や金を求め歩く漂泊の人々であったため、定住する農民からは牋視されていた。

彼らは砂金層を小立野台地で発見すると、そこで露天掘りを始めた。露天掘りによって土砂を削られた部分は平地となり、金屋はここに集まり住んだ。

金屋の掘った金を目あてに他の人々も集まってきた。

先述のように、金屋は早くから蓮如により本願寺に帰依し、砂金を本願寺に志納していた。

このように、金沢平野を見渡すこの台地は“砂金台地”であった。

本願寺が加賀惣川に阿弥陀如来の金沢御堂を建立するとすれば、この台地こそ最適の場所であった。

一五四六年(天文一五)、金沢御坊が建立されても、金屋たちの砂金採択はつづき、掘削地には町が立ち寺内町の一翼を担った。

すなわち、この金屋が金沢の町の最初の建設者であり、最初の住人でもあった。

よく知られているように、「金沢」の名称は砂金の採掘にちなむもので、砂金採択地に共通してみられる「金洗沢」「金掘沢」に発する。

金沢は「尾山」「御山」とも別称されるが、少ない史料をもとに呼称を統計的にみると、「金沢」が非常に多く、従って本書おいては「金沢御堂」「金沢御坊」、「金沢寺内町」「金沢町」と呼ぶこととした。

史料の上に「金沢」の文字が初めて出てくるのは、『石山本願寺日記』の一五四六年(天文一五)一〇月二九日の条に、「加州金沢坊舎へ、本尊(木仏)開山御影(太福也)御伝、泥仏名号(替書之)実如影差下之。……」とあるように、天文年間のことである。

金沢御堂の位置

金沢御堂の位置については、金沢城本丸の地とする説と、これに反対する説とがある。

前者の代表は井上鋭夫氏であるが、私も井上説に賛成している。

関屋政春の『政春古兵談』(全六冊)に次のような一文がある。

金沢御本丸ノ御広間ハ、下間法橋ノ時ノ御堂ヲ其儲御広間ニ用テ、利家公ノ御代迄在タルト也。

或時、利家公仰出被成候テ、御広間ノヒヲ御覧被成ケレバ、菰ニ包タル物、棟木ニ結付ケテ在、何成ランド下シテ御覧被成ケレバ阿弥陀也。 |

関屋政春は一六三八年(寛永一〇)、三代藩主前田利常に仕えて二〇〇石を受け、馬廻役にあった。

五代藩主綱紀の時、大小将組に転じ使番・先筒頭を勤め三五〇石を給されたが一六八五年(貞享二)七一歳で没した。

『政春古兵談』は一六七三年(延宝元)より七九年(延宝七)にかけて執筆されたものであるが、政春の経歴や執筆年代からみて信頼性が高いといわねばならない。

さて、引用文にある「阿弥陀」は、先の『石山本願寺日記』にあったように、一九四六年(天文一五)一〇月二九日、石山本願寺から金沢御坊へ下附された「本尊」であり、「下間法橋ノ時ノ御堂」とは金沢御堂であることは確実である。

一五八〇年(天正八)三月、佐久間盛政の猛攻にあった金沢御坊の坊官は、とりあえず阿弥陀如来を菰に包み、天井裏の棟木に結いつけた後、戦いに走った。

落城後、仏像はそのままとなり、盛政は金沢御堂を居室とし、ついで入城した前田利家も金沢御堂を居室にした。

そのうち、『政春古兵談』にみるような本尊阿弥陀如来の発見となったのであろうが、本丸の地加金沢御堂跡地であったことを十分に示すものである。

極楽橋

いま一つ、金沢御堂の所在を示す遺名がある。いま金沢大学キャンバス内の本丸跡と二の丸跡を画する濠に「極楽橋」が架かっている。

化政期ころに書かれた後藤象三郎の『金城深秘録』に、「極楽橋は昔本丸ニ参河守居住の節、土民共信仰して極楽橋と名付候由、此橋下御堀はから掘に而(て)、堀打道と申候」とある。

後藤象三郎は金沢城石垣の修築を司る穴生頭取役の職にあった藩士で、『金城深秘録』は有事の際の城郭守備に関する手配りと城内の詳細を添えて藩に提出した控書である。 |

極楽橋

|

この引用が化政期執筆のため信をおけないといえば仕方がないが、「極楽橋」の名称は前田氏時代に付けられたとは到底考えられない。

やはり、金沢御坊時代の遺名と見ざるをえない。

井上氏は阿弥陀如来の座す御堂、つまり極楽浄土へいたる橋として「極楽橋」と呼んだとしている。

とすれば越前府中において一向宗門徒一〇〇〇人余を殺戮した前田利家がなぜ「極楽橋」の名を残したのだろうか。

織田信長は一向宗門徒の抵抗を終熄せしめるために、精神的には阿弥陀如来にもまさる神として自らを神に設定することを考え(朝尾直弘「将軍権力の創出」)、また、この頃弥陀にかわった信長を懸命に崇敬して勤めるならば「侍の冥加」を得て、身は安泰長久であるとする新らたな統一権力形成の原理が樹立されていた(藤木久志「統一政権の成立」)。

このような論拠にたてば、弥陀にかわる信長の代行者として、利家は金沢御堂に居住して在地の坊主・土屋・地侍・長百姓を引見し、彼らは「極楽橋」を渡って参上し、前田氏を通して普遍的な公権力に服すること、すなわち利家への忠誠が極楽に通ずるとみるところに「極楽橋」の残された大きな理由があった。

以上のように、金沢御堂が金沢城本丸の地でなければならないという結論に達しよう。

寺内町と古金沢町

寺内町とは戦国期、一向宗寺院の境内に建てられた門徒の町で、周囲を濠・土堤・柵でかこみ、有事に際しては門徒が武装して戦う城砦都市である。

井上鋭夫氏が「壮大な御堂や、御坊を構成する役者の宿所・詰所、さらには番衆の屯所である番屋、門徒・寺院の他屋などが築造されていた」と述べているが、金沢寺内町も右図にみるような一大城砦都市であった。

このなかで、とくに注意したいのは、近江町・西町・堤町・後町・南町の存在である。

近江町は現在の尾崎神社の境内地付近にあたり、武佐広済寺(金沢市扇町)の旧跡地とされる。

武佐広済寺は近江国武佐の一向宗寺院で、金沢御堂建立の一五四六年(天文一五)、近江国赤之井に住む近江一向宗の長老赤野井慶信と共に金沢御坊へ下向し、加賀門徒の指導にあたった。

武佐・赤之井はともに近江商人発祥の地であったから、近江商人が金沢に来住し近江町を形成することとなった。

西町は、金沢御坊の西方に位置したことに始まる。

この頃の寺内町には、東西南北の方角をつけた町名が多い。

堤町はさきにも述べたように、金屋たちの掘る砂金を洗う水や飲料水を確保するために築かれた用水の堤近くに成立した町である。 |

金沢御坊とその付近

|

後町は御坊の背後にへばりつくようにして存在した町である。

南町は西町同様に、御坊の南側にできた町である。

藩政時代の川南町も南町のつづきで“犀川寄りの南町”という意味であった。

この他、町名はつけられていなかったが、図にみるように紺屋の専門職人の集住地・金屋集住地があった。

一五六七年(永禄一〇)、後町に山崎屋新四郎、南町には広岡屋与三という商人が居住し、麹室および米の売買を取扱っていた。

山崎屋新四郎は近くの山崎村の有力農民であり、広岡屋与三も広岡村(金沢市広岡町)の有力農民の出であった。

このような麹室・米を取扱う商人は近江町・西町・堤町にも居住し、また、その他の商人も居住し市を立てた。

町々の市には近在・近郷の門徒が集まり、惣国の首都として、あるいは経済の中心としておおいに賑わっていた。

藩政時代の家柄町人、現在も金沢市尾山町に住む薬舗中屋は、この頃すでに南町に居住する一向宗門徒であった。

私はこの近江町・西町・堤町・後町・南町の五町を一括して、前田氏入城後に立町した町々と区別し、「古金沢町」と呼んでいる。

top

****************************************

|