|

****************************************

Home 一〜二章 三〜四章 五〜六章 七〜八章 九〜十章 付録

五章 金沢の町と生活

1 屏風絵にみる町々

盛り場橋場町/浅野川大橋両岸/浅野川の橋/片町・川南町界隈/川南町の商家と賑わい/職人の町/犀川をめぐる生活相

2 生きる庶民の姿

農民から仲間・足軽へ/本町町人への出世/下層町人の上昇/ある下級吏員の暮し/町人の自治制度/七稻地蔵の由来 |

六章 県都金沢の出発

1 士族の分解

士族と家禄/家禄消却/破産/金沢名物は巡査と女郎/切りすてられた足軽・侍奉公人/大久保暗殺/下級士族の政治的風土

2 衰退する金沢と発展策

朝令暮改の町制/士族に群がる金融会社/香林坊も胡瓜畑/町人大名の明暗/庶民の支持の下に/旧藩主帰住建言/新聞人の主張 |

五章 金沢の町と生活 top

1 屏風絵にみる町々

さて、以上見てきたような城下町金沢の都市計画や経済活動を背景として、どのような社会生活が展開されていただろうか。

ここでは、二つの屏風絵に描かれた情景を中心として、金沢城下の生活相の一端をさぐってみよう。

盛り場橋場町

藩政時代を通じて、金沢の中心は、城の大手である尾坂門に近い尾張町・今町・十間町などであった。

一八一一年(文化八)の金沢の主な商業には、小間物商二七五軒、ついで魚島商二〇五軒、古着商一八〇軒、粃(へき)屋・道具商一四九軒、油小売一四〇軒、古金買一三三軒、古手買一〇六軒であった。

近世の経済の中心をなした米を扱う米仲買商人は七四軒、その多くは尾張町・十間町・今町・中町・新町・鉗町に集中した。

能島紘一氏の研究によれば、一八六五年(慶応元)から七一年(明治四)にかけて一八四軒が存在し、全町に分布していたが、尾張町・十間町を中心とする地域はその中心であったことはいうまでもない。

このような尾張町付近には、遠隔地の旅人を宿泊させる遠所宿、地方の村役人や商人を宿泊させる定宿が集中した。

このように尾張町・十間町地帯は、城下町の行政・経済交通の中心となっていたことから、この町々に接する橋場町も大きく発展し、一九世紀前半、藩士柴野美啓は、『亀の尾の記』の中で「天正之頃は此辺街尾(町はずれ)にして、夫より所々に神社仏閣のみにて広野なりしに、往々家建てして、今は甍を並ぶる繁昌の地とは成りぬ」といっている。

一八一一年(文化八)の橋場町の家数は二九軒、主な業種には、古手兼呉服商九軒、古手兼太物商一軒、つまり全戸数の三分の一が古着商を兼ねた呉服商・太物商であった。 |

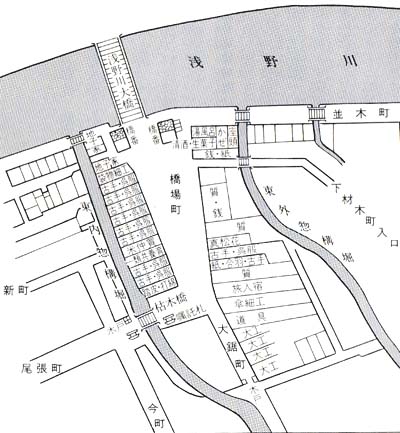

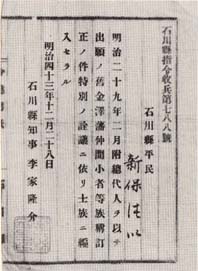

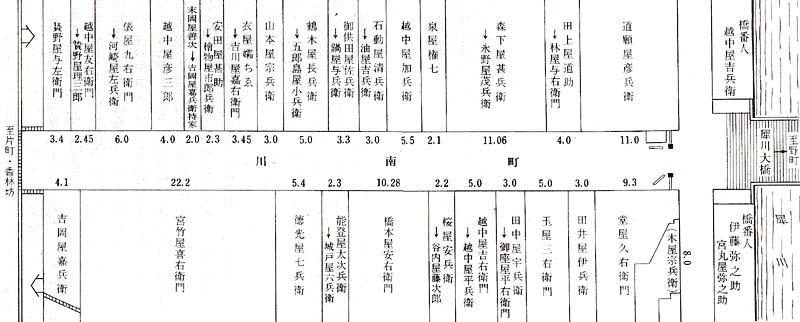

橋場町

1811年(文化8)の「町方絵図部分図」によって作成したもの。

|

古着商が多いのは、この地域がかって城下の町はずれとして近在農村の市場としての役割をはたしていた名残りであり、それ以後も河北郡の農村地帯に接し、さらに足軽・仲間・小者の集団居住地や、日稼人・笠縫いなど下層町人の住むスラム街的な相対請地に近かったことから、こうた下層の人々の需要にこたえるためであった。

こうした橋場町はまた、盛り場としても発達した。

浅野川河原には相撲が興行され、見世物小屋が数多くかけられた。

金沢出身の文豪泉鏡花は『義雎侠血』の中で、

| 金沢なる浅野川の河原は、宵々毎に納涼の人出の為に熱了せられぬ。此節を機として、諸国より入込みたる野師等は、河原も狭しと見世物小屋を掛連ねて、猿芝居、娘軽業、山雀の芸当、剣の刃渡、活人形、名所の覗機関(からくり)、電気手品、……評判の大蛇、天狗の骸骨、……子供の玉乗等一々数ふるに遑(いとま)あらず。 |

と、橋場町付近が明治期でもなお盛り場としての性格を保っていたことを書いている。

橋場町の持つ盛り場的性格は古く、一七五五年(宝暦五)、橋の川下母衣(ほろ)町に岡場所をつくったが、城に近いとして厳しく規制され、川を越えて観音町(卯辰観音院の門前町)・観音下町・本町などの卯辰山麓に移された。

この頃俳人堀麦水は「其ほとり(卯辰山麓地域)は風景の青楼(せいろう、遊女屋)多く、城下の目さへ忍ぶの里もの多くして、裏に蕩子(とうじ)の魂をうごかし、昼夜入りひだる人の多ければ」(『越のしら波』)と書いているように、小料理屋や出合宿がたち、寛政期(一七八九〜一八〇〇)には観音町一帯は岡場所となり、一八二〇年(文政三)、藩はついにこの地に卯辰茶屋町(遊廓)を設けた。

浅野川大橋両岸

上にかかげた浅野川口の屏風図には、浅野川大橋の北と南の両口に橋番所が見える。

城下をほぼ南北に貫通する北国街道には、北に浅野川大橋、南に犀川大橋が城下への入口となっている。

この二つの大橋は、戦時には城を防衛する重要な関門であることはもちろん、平時では城下町の治安維持のために、出入りする人々を監視する街道上の重要なチェックポイントであったから、橋を様々の厄災から守る任務もあわせて、橋番所が置かれたのである。

しかし屏風図では、橋番所は商家に変貌してしまい、大橋を渡った北口橋詰の右側には柵をめぐらした橋番所があるが、これは一八一一年(文化八)の「町方絵図」では、石垣をめぐらした堅固な形で描いてある。

この屏風が描かれたのは天保〜弘化期(一八三〇〜四七)であるから、その頃には北口・南口の両橋番所とも番所としての形がくずれ、商家となってしまい、番所としては形骸化している。 |

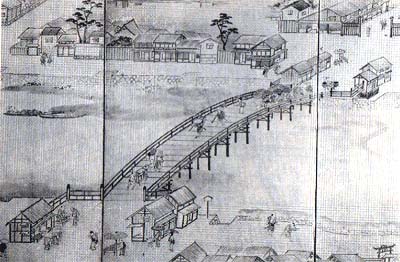

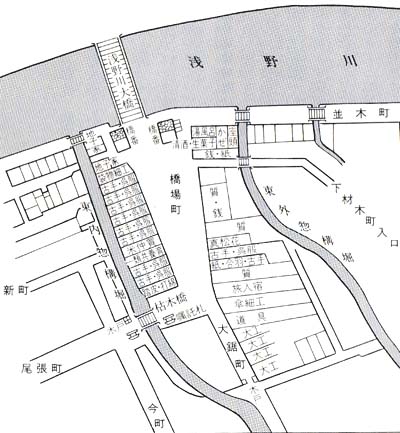

浅野川大橋

手前が橋場町、向う側が卯辰町。両側に橋番所が見える。

「金沢城下図屏風」に描かれた藩政末期の状態。(金沢市、喜楽家蔵)

|

百万石の安定した政治情勢の下で二〇〇年以上も泰平無事な生活が続いていたこの城下町では、橋を守る橋番の重要性も、しだいに低下していったのであろう。

おもしろいのは、北口左側の越前屋出店に続いて髪結床三軒が並んでいることである。

髪結床は犀川大橋の野町側橋詰とそれに続く千日町の川端にも、簡単な小屋掛けの建物で描かれている。

浅野川・犀川大橋の外側にはこのような簡易な髪結床が非び、小料理屋や茶屋町が置かれたのは、この二つの川によって城ド町の内町と外町を区切りたいとする政策的意図のあらわれであろう。

浅野川大橋を渡ると北へ延びる北国街道をはさんで、卯辰町・森下町・金屋町・高道町・山之上町と続く。

卯辰町の左側の家には旧馬場町にあたり、三代藩主利常没後の一六五九年(万治二)一月から四月にかけて金沢へ帰住した小松町在住藩士七〇余人の集住地で、以前、馬場のあったところから馬場町と称された。

浅野川の橋

大橋の下には「浅野川中ノ仮橋」があり、ここを渡ると馬場があり、近くに馬の売買や馬術稽占の侍に賃馬(ちんま)と称する貸馬を業とする博労(ばくろう)の住む下博労町があった。

浅野川大橋の上には仮橋があった。卯辰観音院参詣を主目的とした橋で、橋場町付近に住んでいた十村番代手伝、梅田甚三久の一八六六年(慶応二)六月の日記に、

| 今切四ッ時過ぎ、浅野川定妙寺の川向う一草亭焼失、隣家異変これ無く、右に付き、町夫等通行烈しき処、一文橋中程弌ケ所両度に落ち、足がために余程怪我人出来のよしに候事。 |

とあって、定妙寺(静明寺)近くに架けられていた一文橋の折れたことを記している。一文橋とは渡橋者から一文ずつ徴収して橋の維持費にしたことからつけられた名称である。『改作所旧記』に 「元禄十二年(一六九九)十二月二十三日、加賀卯辰村領茶磨山続観音院出崎の後山、今昼七つ半過山崩出、浅野川つきうめ、川除町家をつき出し申に付、御注進申上候。(中略)但町家鉄炮屋・絹屋かどより下も、くわんじん橋十間程大平に成」とある。

「くわんじん橋」は「勧進稿」であり、付近住民の寄付金によって架けられた橋のことである。

郷土史家八田健一氏は、この「くわんじん橋」と前記「一文橋」とを同稿とし、現在の天神橋よりやや上方にあったといっている。

|

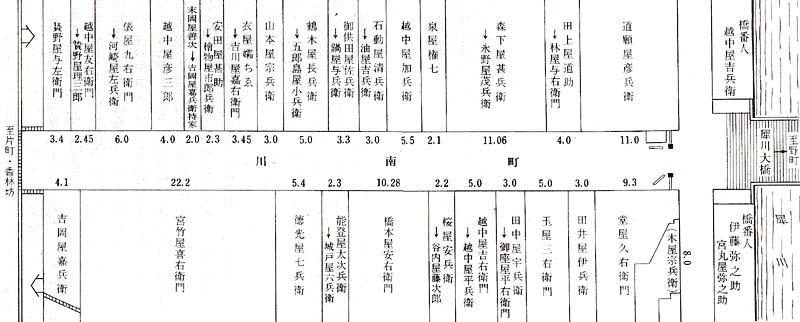

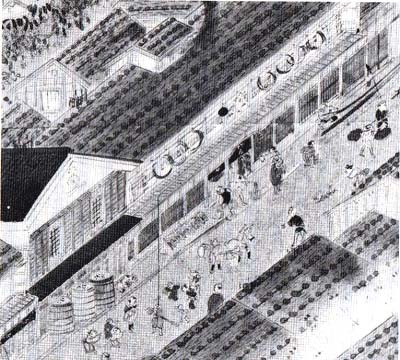

川南町の商家 川南町の商家とその門口。数字は間数。

1832年(天保3)。矢印は1832年以後の居仕者の移動を示す。

|

片町・川南町界隈

藩政末期の金沢の町並みを描いたもうひとつの屏風がある。

犀川大橋を中心とした両岸を描いたもので、天保期の作品と考えられている。

大橋の北側は、川南町の全体図を中心として、片町の一部・河原町・大工町など見える。

片町は、屏風ではその南端の三軒しか描かれていないが、藩初からの長い歴史をもつ本町として、有力町人の居住する地域である。

一八一一年(文化八)当時の片町は、家数六一軒、ほとんどが藩主・侍を顧客とする町人であった。

兼業を含め、質屋の八軒を筆頭に、仏具道具賞商・酒造業・米仲買・蔵宿・千判問屋・呉服太物・扇子といった大店が集中していた。

有名な町人としては、門閥的特権町人で町年寄の役にあった宮竹屋純厳・香林坊兵助、鬢付油の販売で栄えた木倉屋長右衛門らがいた。

宮竹屋は川南町の酒造業宮竹屋の支家である。

一六四四年(正保元)、伊右衛門勝則は片町に移り、一六五四年(明暦二)父喜左衛門道喜の実家横田屋がもっていた薬種株を譲り受けて薬種業を始めた。

一六七四年(延宝二)、南町の中屋彦衛門・尾張町の副久屋伝六についで藩主前田氏伝来の紫雪・烏犀円・耆婆万病円の三薬販売ならびに自家調薬を許されておおいに栄えた。

享和期(一六〇一〜○三)以降には町年寄を勤め、亀川姓を許され、藩末には中屋氏らと共に、“町人大名”と呼ばれた。

その店構えは、石屋根二階建、問口およそ一五、六間(二軒を合わせたもの)、二階正面には三薬の看板を、また庇に続く“サガリ”に薬名もしくは屋号を染めた黒い幕暖簾を下げた。

入口正面には竹を横に編んだ簾(す)を立てかけ、“サガリ”から商標を下げていた。

片町から犀川大橋までの町筋が川南町(現在は片町に入っている)である。

一八一一年(文化八)当時の川南町の組合頭は、門閥町人で酒造業を営む宮竹尾喜有衛門であった。

片町と同じく藩や侍を顧客とする御用町人が集住し、犀川を渡って近郊農村と直結する賑やかな町筋であった。

当時の家数は二五軒、主な業種には、銭屋・小問物商・魚商・材木商・鉄こんにゃく商・紙商・みの笠兼米仲買商・蒸菓子兼合薬商・質兼足袋商・合薬兼道具商・瀬戸物商・みの笠兼蝋燭商・紙合羽商・畳商・小間物兼打綿商・畳表兼みの笠商・足袋商・絞り染兼香具商・酒造業・みの笠商・呉服兼古手商・たばこ商・衣服兼呉服商、法衣仕立商・質屋・菓子商などがあり、兼業をふくめて小間物商が五軒、呉服商三軒、合薬・古手商が二軒、他はそれぞれ一軒となっている。

一八三二年(天保二)の川南町の家数は二七軒、一八一一年(天保八)より二軒多い。

この他、橋番所二軒がある。

川南町の商家の賑わい

川南町西側の家々を左から見ていくと、最初の角家は赤物商を営なむ吉岡屋嘉兵衛藩の御用商人でもあったが明治維新に際し顧客を失ない没落したが、このような運命をたどった大商家は多い。

宮岡屋の隣りが酒造業を営なむ宮竹屋で、開口が二二・二間(四〇・四メートル)もあって川南町では最も大きい店構えてあった。

「犀川浅野川競合問答」に、「公家も車をとめる菊一」とあるが、八田健一氏は、右の図のように、「片町の宮竹屋はその往来に面した酒蔵の上に評判の銘酒『菊一』の商標をかかげていたので、公卿衆も車をとめて敬った」と説明している。

宮竹屋の商標『菊一』は瓦葺き土蔵造りの建物の正面に描かれていた。

宮竹屋は一向一揆により滅亡した富樫氏の一族亀田氏の末裔と伝えられる。加賀国能美郡宮竹村に住んでいたが、天正年間(一五七三〜九二)に金沢に移り、尾坂門下に住んだ。

現在地へ移る前の当時の片町の地であろう。一五八四年(天正一二)、宮竹屋を称し旅人宿本陣をつとめた。

宮竹屋が川南町の地に移ったのは片町の犀川河原移動と同時期とみられる。

川南町に移った宮竹屋は、はじめ手判問屋を始めたが、一六四四年(正保元)、勝則のとき、片町に移って薬種商となったので、川南町の本家は弟の武富が相続した。武富から二代の後、酒造業に転じたという。 |

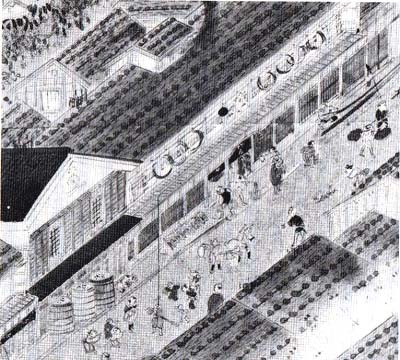

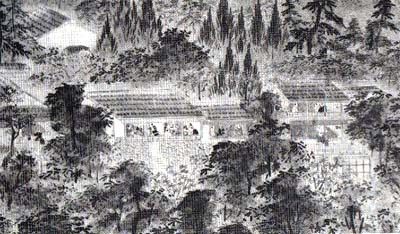

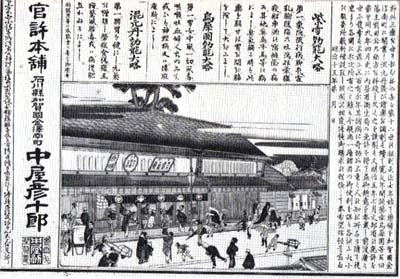

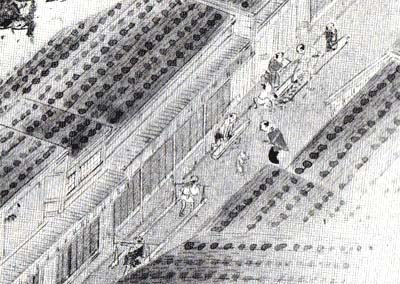

酒造業の宮竹屋

「金沢城下図屏風」に描かれた、川南町の大商家で、

酒蔵の壁に「菊一」の商標が見える。

|

宮竹屋は二階の前面に酒屋の看板である杉玉を掲げ、両側には丸く巻いた酒桶用の竹を吊り、酒蔵前の道路には大きな酒桶、店の前には多くの酒樽が並べられていた。

犀川寄りの端が堂屋で、開口九・三間、五枚町側も八間以上もあった。材木問屋を本業とし、かたわら子供の面などの玩具・小間物雑貨類を商っていた。

堂屋の向い側が道願屋である。古くは菓子を商って栄え、寛政(一七八九〜一八〇一)のころ衰えたといわれるが、天保期には菓子などを商っていた。

その他の店々については、くわしいことは明らかでない。

屏風図によると、川南町の通りは、侍・町人・僧侶や近在の農民・旅人・大道芸人など、あらゆる身分の通行人で賑わっている。

供揃えをした侍、一人歩きの侍、土下座をしてあいさつする侍、素見をしている侍、仲間・小者、侍をのせた駕籠、子供をつれた武家の内儀、ていねいにあいさつをかわしあっている町人の女、大道の皿廻し、座頭、犬を追いかける子供、ほおかむりした男、竹職人、木材を運ぶ男たち、巡礼・社寺参りの人、飛脚など、様々の人々で大通りは狭いくらいである。

北国街道に面した本町でありながら、同じ本町の尾張町・南町・片町などとくらべて、古手商(古着屋)などの小前商人(小規模営業の店)が多く、犀川を渡った城下末端の町々や近郊農村からの客も多かったので、生活的な活気ある賑わいを見せていた。

職人の町

川南町の裏通りが河原町と大工町。

当時の河原町は、片町や川南町とは異なった裏通り的な業種で構成されていたが、野町や泉町・大鯒町あるいは日雇いの多い大衆免地域とも異なり、中級町人の居住地となっていた。

一八一一年(文化八)の河原町の家数は一三一軒。八百物商・団子屋・荒物屋・小鳥商・傘商・豆腐商・そば切商・味噌醤油商・煎餅商など、日常生活に密着した商家が並んでいたが、また各種の職人の居住地でもあり、職人町的色彩も濃かった。

仕立物職・鍛冶・塗師・甲冑師・紺屋上絵書・紺屋・蒔絵師・畳職・左官・錺職・鞘師・白銀細工・刀鍛冶・御細工者(藩の御細工所勤務の職人。藩士待遇)・具足師などがいた。

このほか屏風絵には、傘職人・加波扇・染物・石材職人などの姿も見られる。

河原町の裏通りにあたる町が大工町である。

大工町は藩初、軍事と城下町建設のため特定職人に対し土地を与え集住を命じて保護したことに始まる。

大工町・鍛冶町・大鋸町などがこの例である。

大工は、はじめ今町・中町・修理谷(金沢の北東、紺屋坂付近)に五〇人を居住させ大工町としたが、寛永都市プランにより、犀川に近い内側の地に大工町・出大工町、浅野川口では川の外側、卯辰山麓の観音町に替地を与えて集住させた。

藩の保護を得られなくなった一八一一年(文化八)には、なお大工町に三九人、出大工町に一九人、観音町に一六人が居住していたが、他業の職人や商人が増加して職人町の姿を失なっていった。

屏風図では木材を運ぶ職人、木材を鉋がけする大工、チョンチを用いて削っている大工の姿が大工町らしい雰囲気をかもしだしている。 |

大工町

「金沢城下図屏風」に描かれた、大工町の風景。

|

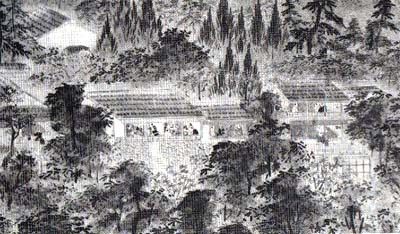

ゴリ漁

「金沢城下図屏風」に描かれた、犀川のゴリ漁。 |

鍔甚

犀川岸の高台にある料理屋の図。「金沢城下図屏風」所収。 |

犀川をめぐる生活相

犀川大橋は犀川にかけられた唯一の橋であり、大聖寺・福井方面からの北国街道の金沢への入口にあって、軍事的・経済的に重要視され、橋番所がおかれていた。橋番所は、藩末になると商家となって有名無実化しているのは、浅野川大橋の場合と同じである。大橋の下を流れる犀川は、北の浅野川と共に、金沢にとっては、様々な意味で重要な川で、川をめぐる生活や風物には、現代でも金沢らしい情緒がわずかに残っている。

さて、橋上や川岸の街路には、頭上に籠をのせたいただきの女や天秤棒でザルを担いだ振り売りの男の姿が目立つ。魚介類を売り歩いている場合が多いが、とくにいただきの女は、大根布や内灘あたりの漁村から、城下に海産物を運んできたものである。このような産地直売の商人の姿は、昭和の初め頃までは、金沢の町でよく見かけたものである。

橋を越えて野町筋の神明宮のあたりでは、肥桶を担いだ農民の姿が多くみられる。いうまでもなく、当時の農村での肥料として、大都会で廃棄される人糞尿は重要な資源だったから、都市においても人糞尿の処理の必要があって、双方は持ちつ持たれつの関係にあったわけである。肥桶を担いだ農民の姿は、当時の金沢の汚物処理の方法を示している。

陸上から目を移して、犀川のようすを見よう。まず、十九間町に面する川面では、竹の蛇籠の製作と、これに石をつめて水中に埋めて河川を改修する人夫の姿が見える(大野瀬木)。岸には、監督の役人らしい姿もある。

川の中では川漁をする姿が、幾組か見られる。ブッタイという竹で編んだ漁具を下流に据え、上手からゴリオシの板で川底をずらしながら魚を追い込み捕えているのは、金沢名物の鮴(ごり)漁の姿である。

ほかにも投網を打つ男や鮎(あゆ)釣りをする姿が見えるが、金沢では鮎釣りは侍にだけ許された特権であった。

現在、桜橋のあるあたりでは、橋の代りに渡し舟があった。

両岸の間に綱を張り、船頭が綱をひっぱりながら舟を操(く)った。

寺町台側(アヤスギ坂下)の舟着場には休憩所の“ごり屋”があった。

この“ごり屋”は後年、犀川でとれる鮴料理を看板にした川魚料理屋である。

梅田甚三久が一八六五年(慶応元)五月一一日の日記に「此元・次右衛門・弥一郎三人に相い成、犀川上の一文橋打渡り、ごりヤ一見いたし」と書いている。

料理屋といえば、犀川に面した寺町台地の崖上には、うっそうと茂る樹々の間に、今もなお営業している料亭「鍔甚(錺屋)」をはじめ「望月」そのほか何軒かの料理屋が見える。

この日の日記から、鍔甚のメニューを紹介すると、「秀寸の細作りに木瓜、うみそうめん、くじ鯛の煮立て、鯛の吸物、麩(ふ)・妻白・松露・鯛の煮物、そのほか」で、代金は銀二〇匁だった。

このあたりには、藩士の別荘なども散在し、犀川の清流を眼下に、遠く医王山を眺める絶景の地で、金沢の人々の清遊の地であった。

2 生きる庶民の姿 top

農民から中間・足軽へ

石川郡辰巳村の百姓嘉兵衛は、村を出て犀川上の藤棚町に住んで町人となり、辰巳屋と号したが、その子の小右衛門は、一八三六年(天保七)、老臣本多氏の家来小者となり、一人半扶持の給銀七〇匁を給された。

四七年(弘化四)、京にあって金沢表(おもて)への飛脚となり、六四年(元治元)一二月、水戸浪士の取締りのため越前へ出張して功があり、四年一一月、足軽として抱えられ二人扶持として給銀一〇〇目を給与され、辰上姓を許された。

小右衛門はこれを「立身」と伝えている。そして給銀に代り給米二石四斗を給され、侍身分となった。

侍身分といっても足軽佐川刀を帯することができず、一刀をのみ帯びた。

また、泉屋平右衛門は石川郡泉村出身の農民のようであるが、いつのころか町人となり、金屋町に住んでいた。

一七六九年(明和六)、給銀一四〇匁を給与される仲間となったが、一八〇〇年(寛政一二)に病死した。

このため一子平右衛門は父に代って仲間となり、父と同じ給銀を与えられたが病気となったことから、一二年(文化九)、元堀川裏に住んでいた泉屋清助の一子清蔵を養子とし、これを代人とするよう願い出て許され、一人扶持給銀四〇匈を給与された。

一四年(文化一一)、病気が平癒した平右衛門は願って町人となり、仲間市平の娘であった妻女も願って町人となった。

清蔵は一八二一年(文政四)、御馬爪髪稽古方を命じられ、三二年(天保三)には優良奉公人として賞された。

四〇年(天保一一)には給銀一元○匁を給され、さらに御馬爪髪足軽並とされ、切米一七俵を給され泉姓を許された。

四五年(弘化二)、切米二〇俵、同足軽本役を命じられ、六〇年(万延元)には二三俵を給された。

また清蔵の娘婿温作は、佐藤丈亙郎の家来遠田清作の若党となっていたが、養子となったものである。

清蔵の長年の勤務ぶりが評価され、養父と同じく割場付足軽を命じられ、六七年(慶応三)京都詰となり銃隊に編入され、六八年(明治元)には伏見戦争に参加、ついで越後戦争に従軍し、同年一二月、降伏した会津藩士を東京に護送する任にあたるなどした。

ここに紹介したような例は、ほかにも多い。下層農民や農家の次三男、または相対請地に住む農民出身の下層町人にとって、安定した生活の資を得る方法は、ひとつは商売に成功して店を持つという道であったが、もうひとつは、この例のように、侍奉公人となって、長年の間、小者・仲間・若党などとして実直に勤め、それが認められて足軽として曲りなりにも武士階級の最末端として扶持を給される、という道であった。

このような例は、藩末になるに従い、多くなっている。

本町町人への出世

金沢の町人、とくに商人たちの最大の願いは、相対請地や寺社門前地から地子町さらには本町への進出であったが、なかでも第一の願いは森下町(ここには家柄町人森下八左衛門=菓子商が居住)・橋場町・尾張町・武蔵ケ辻・堤町・南町・石浦町・片町などの北国街道沿いに店を持つこと、第二が川南町(現、片町)や野町・石引町・竪町・材木町などの大通りに家を持つことで、ここに店を持った商人は、親戚・縁者・顧客・友人を呼んで一夕タの宴を催し、商人としての出世を祝ったほどである。

これから、そのような商人の姿を、いくつかあげてみよう。

金沢市片町の老舗寿美田扇舗は、その祖を刀鍛冶兼則の裔いうが、江戸時代中期以降の泰平のなかで零落し、鬼川(大野庄用水)の末流の三社の住吉川の辺に住み、「炭屋」を称した(墨とかいたこともあるようである)。

「炭屋」とは、住吉川が「すずめ川」、あるいは「すみや川」(炭宮川)といわれたことから名づけられたと同家では伝えている。

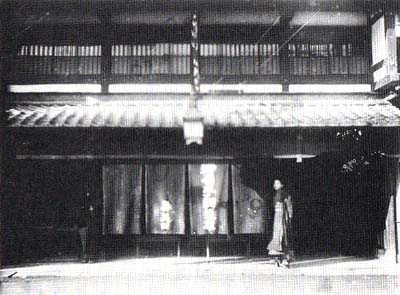

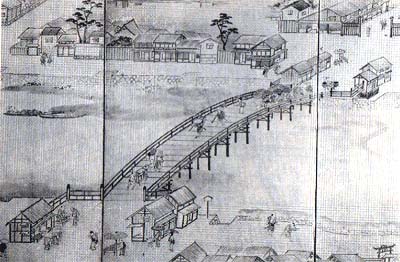

|

寿美田扇舗

明治30年頃の写真であるが、藩政末期の面影をよく残している。

|

一八世紀末か一九世紀初めに観音町に移り、包丁などを打つ町鍛冶として生活をたてていたが、文化・文政期(一八〇四〜三〇)には小料理屋に転業したという。

同家にはこの頃製作されたといわれる数丁の包丁が残されており、また、一八一一年(文化八)の「町方絵図部分図」の観音町に、「炭ヤ与兵ヱ」の名を見ることができる。

観音町は観音院の門前町として発達した町で、参詣人を相手とする小料理屋があり、なかには飯盛女を置き、遊女を抱えておおいに賑わったらしく、『綿津屋政右衛門自記』や梅田甚三久の日記から知ることができる。

これが、一八二〇年(文政三)に東新地をつくるきっかけとなった。

炭屋はこの地で小料理屋を経営して成功し、一八二四年(文政七)、片町に小間物兼扇の店舗をもった。

しかし、四四年(天保一五)の同家の「覚帳」には、「くハん之まち炭屋与吉殿」とあるので、観音町に料亭を経営しながら片町に前記の店を持ったものとみえる。

この小間物・扇店の着想は料亭経営の中で生まれたものである。

ともあれ、観音町の町人であった与吉が、片町へ店を持ったときの喜びが想像できる。

炭田屋は代々与吉を世襲するが、一八七〇年(明治三)九月、平民にも姓が認められることになると寿美田と改めた。

下層町人の上昇

また、金沢市東山三丁目の老舗つばたや呉服店(津田宗一氏)は、元々河北郡津幡町の出身であるが、一八世紀末か一九世紀はじめ金沢に出、大衆兔(たいしゅうめ)町の穴酒屋の家を借り、津幡屋と称する材木商を始めた。一八一五年(文化一二)三月二八日の大衆免大火(一一九四軒焼失)にあい家を失なったが、まもなく山之上町伝導寺角で旅宿兼呉服の店をひらいた。

おそらく近在の百姓、相対請地町民相手の古着商であったとみられる。当主伊兵衛には実子がなかったためヽ伊兵衛の死後、妻ひなの連れ子であった保太郎が津幡屋を相続し猪兵衛を名乗った。ひなは近江屋宗助の娘であるが、近江屋の家は攝州貝塚の地侍の出といわれ、石山本願寺から近江に移り、さらに一六五二年(慶安五)金沢に転じ、竪町で呉服商を営なみ、ついで片町へ移った。この一族で本町一番丁に紺染屋を営なむ近江屋又左衛門の一子が近江屋宗助である。

猪兵衛はここで蓄財し、明治のはじめ金屋町一〇番地に呉服・古着商を営なみ、さらに一八九八(明治三一)、念願の森下町に進出して呉服商を営なんだ。

明治期の橋場町に供田呉服店・安村呉服店、森下町にはつばだやがあり近くの大商人や東廓の芸妓たちの需要があり、おおいに栄えた。

宝達屋権兵衛は能登国羽咋郡北荘村字宝達に生まれ、金沢に出て小立野欠原(かけはら)町に住んだ。

当時の欠原町に日稼ぎを生業とする貧窮町民が多く、彼らの夢は石引町の本通りに居住する商人になることであった。

権兵衛には一男二女があり、これといった生業のない彼の生活は貧窮そのものであり、日稼ぎの仕事のない時は兼六園の横の尻垂(しりたれ)坂の車押しをして稼いだ。

当時、小立野台へ物資を運ぶ通りは尻垂坂のみであったから、商人・職人からの荷車は坂の下で一息入れ、坂の下で待っている車押し人足に頼んで坂の上まで運び、坂の上からはブレーキ代りに車の尻に綱をつけ、これを引っぱりながら坂下へ降りた。

これが各一文であった。権兵衛は貧窮のなかを六一歳で死んだ。没年は不明である。

権兵衛の長子佐平は一八五〇年(嘉永二)、欠原町に生まれたが、家計を助けるため、庭にあった柿の実を付近の侍屋敷に売り歩き、また、大晦日には母がつくる手打そばを雪の中、侍屋敷に売って家計を助けた。

侍屋敷では佐平の孝心を賞でてよく買ってやったという。

一七、八歳の頃、飯田屋万平方に奉公、ついで一九歳の頃(一八六九年頃)石引町の富商大鋸屋屋善兵衛方に奉公した。

大鋸屋は錢屋(金融業)のほか多面的な商いをしていたが、版籍奉還に際し侍屋敷を買収し石引町一帯の大地主となった。

佐平はこの大鋸屋のもっていた綿営業権を分譲され、また飯田座平に見込まれその娘と結婚、ついで中石引町三六番地に家を新築し「宿望の本町通り」(宝達佐市「わが家系」)へ出た。

間口四間・奥行一〇間の家であったが片平の喜びはなみたいでいではなかったらしい。

綿商は利潤の多い商いであり、佐平はこれを資本として高利貨もはじめ、大鋸屋に代る大地主となったが、なお多くの貸銀は孫の代になっても無価値証文として残っていたという。

ある下級吏員の暮らし

金沢の橋場町付近に住んでいた十村番代手伝、梅田甚三久の日記から暮し向きの一端を紹介したい(日記の原文を読みやすくするために、一部を読み下しに改めた)。

十村は周知のように藩政期農政の末端機構で、三〇か村余を支配する郡長のような立場の地方役人であったが、藩が村々へ法令を布達し、あるいは村々の調査に際しこれを村々へ伝達し、また村の諸問題について行政各機関と交渉するために十村の代理として金沢に香代を置いていた。

この香代の事務を手伝うのが番代手伝と呼ばれた下級史員である。

六月二六日(元治元年)

一、役所より帰り、大工の手伝致すべくと存じ、釘貫(くぎぬき)にて古釘を抜き罷り在り候所、其内抜損じ候はずみにて、其空に打ち、これ有る釘の頭の所へしたたかに人さし指きせ付け、右指の背二分余り穴明き、大きにウヅキ難儀の事。

一、今日大工三人罷り越し回り、昼 飯菜の義、茄子とカレイを炊き候を指し出し、かつ二人ハ自分の宅々へ昼喰に罷り越し、宗八衢門迄に候事。

一、右大工三人へ、夕景酒指し出し、肴は奴子豆腐と海老之煮付と二鉢の事。 |

この年六月、梅田家には大工を入れて家の修築を行なっていた。

二六日、役所から帰った主人の甚三久は、古材に打ちこまれた古釘を抜こうと釘抜きでひっぱったところ、古釘で指を傷つけ痛み続けたとユーモラスに書いている。

この日三人の大工が仕事に来ている。

金沢では午前中の仕事が終ると、昼食時に大工に魚菜を出すのがしきたりになっている。

梅田家では自宅へ食事に帰った二人を除き、大工宗右衛門に“なす”と“かれい”を出している。

当時“かれい”は高価な魚であった。

夕方になると大工たちに酒を振舞っている。酒の銘はわからないが肴に“やっこどうふ”と“えびの煮つけ”を出している。

“えびの煮つけ”はぜいたくな食べもので、梅田家の家計と大工の優遇を知ることができる。

つぎの文も梅田甚三久の日記の一節である。

九月七日(元治元年)天気 夜四ッ時ころ雨風に相い成り候事。

一、役所後より井波屋藤七同道、観音院ならびに市媛宮参詣致し、夫より庚申塚へ能り越し、四方の景色一見致し、ゆらゆら一本松へ下り、指たる事もこれ無きに付き下山致し、卯辰多門天社へ参詣、夫より木町小料理屋にて茶碗蒸取り寄せさせ、一杯に相い成り、扨て其の所早々に罷り出で、愛宕壱番丁小松屋と申す方へ罷り越し、芸者貳人相い招き、又々酒肴取り寄せさせ大騒ぎと相い成り、夜更暁八っ時ころ罷り帰り候事。 |

一八四六年(完治元)九月七日は晴天であった。

梅田甚三久は役所を退いてから近所の井波屋藤七と共に卯辰観音院と市媛神社に詣でた。

当時、市媛神社は卯辰山観音院境内にあった(現在の尾張町二丁目、旧下近江町七五番地、袋町一六番地に移ったのは一八七九年である)。

二人は観音院と市媛神社に参詣すると、卯辰山の庚申塚へ出て金沢城下の景色を眺め、ぶらぶらと一本松へ下り下山し、このあと宇多須神社に参詣、ここから木町(東山二丁目)の小料理屋で茶碗蒸を注文しこれをさかなに酒を飲み始めた。

これに勢づいてか愛宕一番丁(東山二丁目)の小松尾という茶屋にあがりこみ、芸者二人を呼び、酒肴を取り寄せて大騷ぎになった。

ついに“午前様”となり、翌日の午前一一時に帰宅した。

翌八日は二日酔で役所を欠勤している。

九月八日(元治元年)雨天夕暮より雨。

一、夜前の疲れに候や、工合悪しきに付、今日役所見合せの義頼み方に小遣(こづかい)長四郎方まで演述方申し遣わし候事。

一、夕景、白銀屋弥六殿へ鳥渡(ちょっと)罷り越し候所、小鶏の塩煮一品にて一酒出し、其内材木町田井屋惣ヤ衛門殿見えられ、又暫く相い咄し、同人より先に帰り候事。 |

二日酔の欠勤は役所の小使役の長四郎にまで届けているが、夕方になると白銀屋弥六を訪れ小鶏の塩煮でまだまだ酒を幃んでいる。

町人の自治制度

最後にもうひとつ、『梅田日記』からの引用を見ていただきたい。

八月一日(慶応元年)

一、前月箱番にて、当月相い済み候につき、今日、紺又(こんまた)へ右の箱持参し相い渡し候事。 |

甚三久は、七月は箱番で八月にはその勤めから解放されたので、今日(八月一日)、八月の箱番の紺屋又吉へ箱を渡した、というのである。

当時の金沢の行政は、町奉行・町会所を中心にして運営されていたが、一般町民の日常の問題は、十人組という隣保組織の中で処刑されていた。

十人組は本町・地子町では一〇人前後を一組とし、互助共済を目的とするもので、藩政中期以降にはそれぞれの組に箱番が置かれた。

箱番の由来は十人組の各家の亭主(主人)の遺言状などを収めた箱を保管する役目というところからきている。

その勤務内容としては、遺言状の立合いと保管、跡式相続、組合への借家・間借りの希望、養子縁組の解除、勘当、借銀など、十人組内で起った生活問題に関して寄合いを招集し、席の準備や会の進行を司ること、除銭(よけぜに、一種の町内会費。甚三久の場合は、間口一間につき五分)の集金などが主な仕事だった。

万来は十人組内の自主的な世話役ともいうべきものであったが、幕末に藩が箱番の機能に着目し、金沢町の民政の末端機構である町役人として組みこんでいった。

このほか十人組では、亭主番(本町)・一時番(地子町)と呼ばれる職務があった。

これらの十人組の輪番制で、役目は防火・消防・盗賊の警戒などを受けもち、原則としては昼夜通しての勤務であり、町人の負担としてはきわめて大きかった。

城下町では一時番と袮し、夜間(午後六時から午前六特まで)、一時(いっとき)ごとに番の棒・拍子木を鳴らして町内の夜廻りを行なった。いわゆる「夜番」である。

甚三久の所属する十人組のメンバーは、日記によれば、今村・敷村・大屋・井藤・越太・紺又・伊藤・梅田・越儀の九人であった。

七稲地蔵の由来

一九一八年(大正七)八月、金沢にも米騒動が起ったとき、松原幸太郎なる者が卯多須神社境内に集まった市民に対し、自分は安政年間、卯辰山へ登って叫び、処刑された原屋甚古の孫であるといって群衆をなだめた一幕もあったが、浅野川以北の市民にとって、一八五八年(安政五)七月一一日の騒動は忘れることのできないものであった。

以下は日置謙と共に金沢の最も論理的な郷土史家八田健一氏の研究によって、この騒動をみていきたい。

一八五四年(安政元)、皇居の焼失で一五万両を献金し、翌年には地震により一五万両の献金が割り当てられた加賀藩は、財源を侍給与の借上げで補なったが、いきおい侍の消費支出が減り、直接問接に町人生活に響いて、もっともしわ寄せをうけたのが下層の町人であった。

五八年(安政五)の梅雨は土用になっても止まらなかった。

人々は冷害を予想したが、予想どおり七月一日の半納期(知行米は年二回売却するがその前半をさす)の相場で米一石が銀三一〇匁以上となり、金沢町では一五○匁にあがった。

米一石が銀二一〇匁とは、銭にして米一升が一二九文に相当する。

当時の日傭人足や職人の稼ぎ高は一一〇〇文余であった。

家族五人とすれば主人五合目、母親とその女房が三合づつ、子供二人として一人が二合半、合わせて一升六合となり米代だけでも一日の収入に足りない。 |

七稲地蔵

東山1丁目(旧観音町)の寿経寺にある。

|

すでに浅野川以北の相対請地々域の下層町人は、前年の暮頃から豆腐粕(金沢では“おから”という)・酒粕・さつまいもなど食べていたため、町々から金沢町奉行に対して救恤(きゅうじつ)方を願い出、町奉行も事態を知って藩に対して対策を上申したが取上げられなかった。

七月七、八日ごろ、卯辰・大衆兔の下層町民二、三〇人が町の組合頭へ押しかけ、米価の引下げを嘆願した。組合頭も町肝煎を通して町会所へ嘆願したが、これも取上げられなかった。

こうして七月一一日、この地域の町人を含めて二〇〇〇人余が卯辰山の頂上の庚申塚前に集まった。

八田氏はつぎのように書いている。

彼らが頂上の庚申塚へ達した時には、老若男女、併せてその数二千人ばかり、やがて一同金沢城の方角へ向直ると、異口同音に「ひもじいわいやァ」「食で行けぬいやァ」と、それこそ文字通り悲痛の声をふり絞りながら、子(ね)の刻即ち十二時過ぎまで喚き立てたのであります。

何ぶん夜中のことであり、さし渡し距離も近いので、この叫喚絶呼の声が城に届かぬはずはなく、二ノ丸の藩公前田斉泰が深更まで安眠を脅かされたことは申すまでもありません。(『加賀藩経済小史』所収「安政の米騒動」) |

翌一二日の晩も卯辰山に続く春日山で四、五○○人が集まり絶叫するなど、騒然とした町民の動きに藩は驚き対策を協議した。

この結果一三日、藩は米商人に対し一升一〇〇文で売るよう厳重に指示した。

こうして米価は値下りをはじめ七八文まで下った。当時の記録に、

七月十一日、昼夜貧民城東向山に集り叫号。予其夜泊り番なり、其声近く聞え、御横目(よこめ)足軽見分言上する。

御横目より上申ある。(『見聞袋群斗記』)

と見え、当時の落首にも――近山の峰から願う直訴訟道草なしに百の御ふれ――とある。 |

「百の御ふれ」とは米価が一〇〇文以下に下ったことを指す。

七月一九日、責任者の町奉行岡田太郎左衛門、町同心山田新左衛門は職務怠慢を理由に罷免された。

これまで支配者に抵抗することのなかった下層町人の、彼らとしてはもっとも積極的かつ充実した抵抗であり、しかも予期以上の目的を達した点で評価すべきであろう。

ところが七月二六日になって、卯辰町の髪結能美屋佐吉、日稼人河原市屋頭振文左衛門、越中屋宇兵衛、原屋甚吉、高橋屋弥左衛門、大衆免町の目稼人北市屋市右衛門、平田屋弥平の七人が逮捕され、一八五九年(安政六)四月一三日、「去年、米高値に付、大勢山へ集り騒ぎ立て候はば、米下値に相い成るべしと申し合わせ外の者へも申し談じ、為に騒動に及び畢(おわ)んぬ。不届至極によって斯くの如く申し付ける者なり」(『諸郡御用留』)と、梟首(きょうしゅ)、つまり磔(はりつけ)のうえ曝(さら)し首とされた。

後年、卯辰町で興行を業とする綿津屋政右衛門がこの七人の菩提をとむらうため、稲の穂を捧げた七体の地蔵尊を観音坂に立てた。

これが七稻地蔵である。現在は近くの寿経早門前(東山一丁目三一ノ五)に安置されている。

なお、この騒動についてより理解したい方には、西敏明氏の小説『城下――安政飢民抄』や児童を対象した物語であるかつお・きんや氏の『安政五年七月十一日』をおすすめしたい。

相対請地に居住する町民は、常に政治的にも社会・経済的にも城下町繁栄の歪みの中にあった。

ことに不況の際はまた最初に見捨てられ、不要部分として切り捨てられていった。

しかし、安政や大正の米騷動にみるように、人々の先頭に立って闘い、他方また、この中から幾多のすぐれた人材を出したのである。

六章 県都金沢の出発 top

1 士族の分解

士族と家禄

二代目の金沢市長、長谷川準也が一八九三年(明治二六)一〇月、旧藩主である前田利嗣(としつぐ)に出した建白書の中で、

| 抑(そ)も諸侯相角立(かくりつ)して交通の自由を束縛し、産業の発達を澁滯せしめたる封建の時に当り、大藩の城下なる吾金沢市は富貴を裨益するに足るべき一の物産を希有せざりしと雖(いえど)も、唯一の財源として豊富なる士禄を控(ひか)へ、能(よ)く生産機関に活動を与へたるを以て十数万の士民悉(ことごと)く幸福を享有するを得たり。 |

と書いているように、藩政後期の金沢の人口はおよそて一万人、そのうち半分近くが侍・侍奉公人とその家族であった。

一二〇万石のうち、家臣の俸禄が八〇万石、五公五民として実収は四〇万石となる。

これに藩庫からの直接の支出を合わせ、藩財政と藩下の家計の支出が金沢町民の生活を支えていたことになる。 |

長谷川準也

第二代金沢市長。

|

一八六九年(明治二)六月一七日、いわゆる版籍奉還によって、最後の藩主前田慶寧(よしやす)は領地と家臣・領民を朝廷に返して華族(侯爵)に列せられたが、加越能三国は金沢藩と命名され、慶寧は金沢藩の長官、知藩事(一般には藩知事という)に押され、実収納六三万六八七六石の一〇分の一に相当する六万三六八七・六石と、北越戦争の功績として与えられた賞典禄高一万五〇〇〇石の租額三五一四・二石、計六万七二〇一・八石を知事家禄として支給された。

注目したいのは藩知事個人の家計と藩財政がはっきり分離されたことである。

また、同年一二月、藩士はすべて士族となったが、一八七○年(明治三)九月の藩政発布では、一代足軽を除くすべての同心・足軽は卒(そつ)族となった。

また、家禄一〇〇石以下はすえ置き、三〇〇〇石以上は一〇分の二三〇〇〇石以下一〇〇石以上は右に準じて藩財政から現米で支給され、三○○年間続いてきた藩主と家臣の主従関係はなくなった。

この時期での士族は、身分上の特権を失なったことでショックはあっても、経済的な動揺は割合に小さかった。

同年一〇月、草高(土地の収穫高)による知行が廃止され、実給与高による知行制に改められ、高禄者の禄は大幅に削られた。

それでも五万石の本多氏は二一四四・〇五三石、三万三〇〇〇石の長氏は一三三一・四九三石二二万石の横山氏は一一一九こ一六八石、一万八〇〇〇石の前田氏は六四二こ二〇七石、一万七〇〇〇石の奥村氏は六六六・二九一石、一万二〇〇〇石の奥村氏は四三〇・九九一石、一万六五〇〇石の村井氏は六六四・一二〇石、一万一〇〇〇石の前田氏は四九七・〇九四石を与えられるなど、軍役の義務のなくなった上層士族に対する厚遇は驚くほどであるが、その他の士族でも翌日からの生活に行き暮れることはなく、従って金沢町の経済活動にも大きな動揺はまだなかった。

家禄消却

一八七二年(明治五)一月、国民は華族・士族・平民の三種にわけられたが、二月には家禄の消却が計画され、まず士族・卒族の倅(せがれ)・隠居らへの給禄は廃止された。

さらに一一月、徴兵令発布によって、士族は家禄および身分的特権を主張する最大の口実をなくした。

しかし、このように無為徒食の士族に対し禄を給しつづけることは、財政上不可能であった。

このため政府は、額面二四〇万ポンドの外債をロンドンで募集し家禄の買いとりをはかった。

一八七三年(明治六)一二月、右の外債を基金として秩禄奉還の法を設け、家禄・賞典禄一〇〇石末満の士族の中で奉還を願う者があれば、産業資金として永世禄については六年分、終身禄については四年分を、半分は現金、半分は公債証書(八分利付)で一時金として支給することとした。

しかしなお、国庫一年分の収入に近い金額をもってしても家禄総額の二〇パーセントにすぎなかった。

石川県では一八七五年(明治八)七月、この制度を廃止した。 |

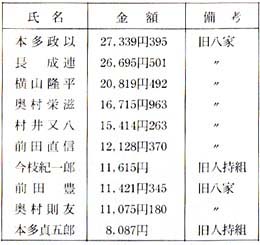

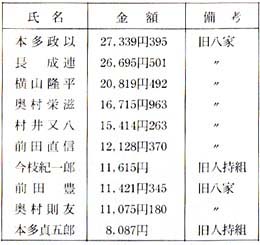

加賀藩重臣の金禄公債

(『石川県資料』による)

|

こうして、同年九月、現米支給に代り一八七二年(明治五)から七年間の平均米価で現金を支給することとした。これが金禄(きんろく)であった。

一八七六年(明治九)八月、政府は金禄公債証書発行条例を公布し、金禄を廃止し、禄の種類と禄高により五か年以上、一四か年分にあたる額面の公債証書を支給した。

石川県の士族に支給された公債は八一二万二四○○円、人数にして一万五○〇〇余名を数えた。

重臣一〇人を除く家禄は一人あたり五四一・四九円。

当時のわが国士族の八三・七パーセントが平均四一五円であった(田中彰「明治維新」)ことからみて、旧加賀藩士の受取った公債は高値のほうであった。

こうしたなかで、旧藩主前田氏は一一九万四○七六・九〇五円、年刊八分として年に九万九七〇三・八四五円となり、本多氏以下の重臣では平均一万六一三〇・八円という高額であった。

旧藩士のうちで、放置されだのに藩末の一代足軽一〇九二人で、元々製箔や木炭運びなどの内職で生活していたが、一八七二年(明治五)三月、給与を停止され、やがて卒族から士族として認められ金は公債を支給されはしたが、その額は微々たるもので、この利子ではとうてい生活をなしうるものではなかった。

彼らの中には娘を芸妓に売り、あるいは県外に出、北海道に渡る者もあった。

一六七九年(明治一二)、石川県はこれらの下級士族に総額七万円を営業資金として貨し付けた。

公債の金利だけで自活しうる層は、旧藩主および旧上士層の一部であった。

しかしその最上層、金禄九五○円の者(推定家禄は現石で二〇九石の取得者)であっても、金利収入は徴兵令以降、武士に代って軍職についた上官の最下級=少尉の年俸四八〇円に遠くおよばなかった(丹羽邦男「地租改正と秩禄処分」)。

しかし、こうした償還も国民の税金によるものであり、納税者の大部分は農民であったことから、農民の負担によって華族・士族の禄か国家に買上げられたことになる。

破産

廃藩置県以来の不換紙幣の発行、さらに一八七六年(明治九)の国立銀行券の正貨兌換(だかん)禁止、加えて金付公債を銀行資本(資本金額の八〇パーセント)として受入れ、これを政府に預けて同額の不換紙幣を発行したため、インフレーションをおこし、士族の生活を圧迫していった。

ここに士族の特権擁護を主張した士族反乱となり、一八七七年(明治一〇)の西南戦争となった。

西南戦争における不換紙幣の発行は、ますますインフレに拍車をかける結果となった。

こうなっては、士族のみならず、都市民、農村の非農業者、祖税用以外に販売米のない小農・貧農は窮乏のどん底にあえぐこととなった。

蔵相松方正義は一八八一年(明治一四)一〇月、不換紙幣の整理にとりかかった。

先の丹羽邦男氏によれば、紙幣整理は名目であり、商業資本・金貸資本を保護しながら富国強兵を増進するための租税増徴に目的があったとされている。

ことに地租以外の冨業税・問接消費税は大幅に引き上げられた。

こうして五年後の一八八六年(明治一九)には銀貨との比率はぽとんど一対一となったが、物価は下落したとはいえ、今度は深刻なデフレーションを引起した。

一八七五年(明治八)発行の秩禄公債は八三年(明治一六)一二月には全部償還された。

現金を入手した士族たちは競って金融会社に預け入れて運用利益を得ようとした。

ところがデフレ下の金融会社は抵当物件の債務価格の低落に伴い預金者に対する利子支払能力を失うい、貯金者の一斉取付けとなった。

八四年(明治一七)一月、金融会社は軒並みに倒産、一〇月には北陸銀行も支払いを停止して休業し、士族のうちには破産する者が多く、八五年(明治一八)八月、金沢士族の破産数一〇九○人に達した。

わずかな金禄の利子と副業に頼って生きてきた下級士族らは、インフレーションの波に翻弄され、八三年(明治一六)頃から居住地を売却して移転し始めた。

金沢名物は巡査と女郎

この年、大衆免町に居住していた旧大組足軽の組地六五○坪(二一・五アール)、中組足軽の組地一三〇〇坪(四二・九八アール)、計一人九〇坪(六四・四八アール)が近くの農民に低価格で売却された。

ことにデフレーションが最高に達した一八三五年(明治一八)には、一部の冨裕士族を除く一般士族は破産し、この結果、

| 青年の男子は他県に赴きて巡査となり教師となり、妙齢の女子は辺鄙に流浪して芸妓となり娼婦となるもの多く、是等は石川県の特産なりとの悪評を招くに至り、その老年にして糊口(ここう)に艱(くるし)むものは、恥を忘れて他人の軒に立ち、曽(かっ)て高尚なる娯楽として円熟せる謡曲を口ずさみ、以て一厘二厘の銭を受くるものありしかば、金沢には八丈絹を纒ひだる乞食多しと嘲笑せられき。(『石川県史』) |

といわれるほどの悲境におちいった。

金沢市味噌蔵町下中丁三三番地に住む黒瀬栄治郎は、一四〇石の下級藩士を父とする士族であった。

明治中期には豆腐製造・販売を業としていたが、一二人の子供のうち男子二人を石川県師範学校付属小学校に通わすエリート精神を失なっていなかった。

しかし“士族の商法”のことばどおり、その日の暮しにも困る生活状態にあった。

長男勇(尋常三年生)、二男勝治(尋常二年生)は家の窮状を見かね、学校の終ったあと、日曜・休日には豆腐を売り歩いた。

当時の『北国新聞』は「豆腐売の二少年」と題して次のように書いている。

毎日夕景頃、八、九歳と大覚しき二少年が豆腐箱の片荷を一本の天秤体にて差担ぎとなし、交み代りに声張り上げて「豆ー腐!」と触れ廻るいたいけ盛りの豆腐売りあり、其の面を較ぶれば瓜を二つとまではいかずとも、何処かに似寄りたる節々ありて、誰が目にも兄弟とより外見えざれど、いづれ九歳か十歳か二つとは差異もあるまじき歳格好こそ怪しけれ。

去るにしても何処の和郎にや可愛いものよと、知れる限りの人々は、同じ豆腐を買ふならばアノ和郎達の来るまで待てよと云ひ合はさねど、言ひ合はせしが如く毎夕聞知りし触れ声を耳にしては、ソレ来たぞと購(あがな)ひつつ剰銭(つり)は入らぬぞ、毎日の辛棒(しんぼう)さぞ辛らからんと情ある人は云ふとぞ。

然るに此の二少年の豆腐売子は風の日も雨の日も毎日夕方のみ触れ売りなるが、日唯日となれば何時も朝夕の二度なるぞ由あらんと怪む人もありといふこそ道理なれ。 |

金沢に残った士族には下級武士が多く、明冶中期にいたっていよいよ窮迫して県内外に散り散りとなり、ついに士族層は分解してしまった。

切リすてられた足軽・侍奉公人

五万石本多氏の馬抱小者から足軽に昇る格した横野七右衛門は、一八七〇年(明治三)七月、卒族に編入、切米一二俵一斗五升三合を公債で下付されたが、卒族の廃止により一代足軽のために平民となった(後に士族となる)。

四五年(弘化)生まれの長男乙作(旅次)は、町人として刈原町に別居し横枕屋と名乗っていたが、七二年 (明治五)の給禄廃止の翌七三年(明治六)八月、材木町七丁目六番地に移り横枕清七と改名し、書籍印刷と書籍販売を始めた。

加貿藩における足軽クラスの知識水準の高さを知ることができる。

西南戦争の始まった一八七七年(明治一〇)六月、ようやく底をついてきた徴兵常備軍に代る兵力として、政府は警視庁巡査に採用すると称し、東北地方、その他各地の士族を募集、これをもって別動第三旅団および新撰旅団(四二〇〇人)を編成し九州の戦場に送った。

清七はこの新撰旅団に応募し、「此度新撰旅団へ編入被命候ヒハ、身命ヲ抛チ従事スベキハ勿論、陸軍一般ノ御定規ヲ遵行シ、解散ノ御下命迄ハ妄リニ私情ヲ以テ離隊等決テ申立間敷候。依テ誓文如件」との誓約書に署名、新撰旅団第二大隊第二中隊四等心得を命じられた。 |

横枕清七の刊行した『地理初歩』

|

西南戦争が終ると警視庁巡査としての給料と退職金をもって金沢に帰り、尾張町一五番地へ移り、出版の雲根堂を開業した。

もっとも一八八一年(明治一四)一〇月、三宅少太郎の『加賀地誌略』が益知館(広坂通り)、供田太七(森下町)、野島信吉(南町)、石川敬義(堤町)、池善平(南町)、中村喜平(上堤町)、近田太平(安江町)を「発行書肆」としてあげているので、出版を主としたものではなかったようである。

また父に代って士族を袮した。八五年(明治一八)頃、米相場新聞を発行して失敗、銘酒“白峰”を醸造する素封家、金沢区東馬場崎町に住む牧野一平に権利のいっさいを譲り、材木町の自宅に逼迫した。

しかし出版業とは手を切れなかったらしく、一八八七年(明治二〇)五月、上柿木畠五番地三に移り、美玉堂と称し、残った仏典・謡本の版本を利用して出版を行ない、また、富山市太田口町川尻某の協力を得て、「末暦年操六十図」(一八八八年刊)、「今様ぢんかうき」(洋算・一八九一年刊)などを出版した。

九九年(明治三二)二月、上柿木畠から野田寺町五丁目、一九二二年(大正一一)三月には寺町一丁目に移り、翌二三年(大正一二)七月一〇日、七九歳で病没した(同年九月、十一屋町に移り、「ヨコノ書店」として今日に至っている)。

一〇〇石田中由門(よしかど、のち大沢氏に復姓)の若党甚二郎は、石川郡倉谷村の百姓の倅であったが、廃藩後、元足軽組二口某の養子となり、名を吉治と改め、卒族として二〇俵の扶持を公債で支給された。

右にあげた例にある人々のように、侍社会の中で放置された人々として、仲間・小者・三十人 ・小人と袮された侍奉公人があった。

一八七〇年(明治三)九月、一代奉公を除く仲間・小者・三十人・小人たちは「雇夫」と呼称され平民籍に編入、七二年(明治五)三月には給与を停止、ついで同年八月には給与二か年分を一時支給されたまま放置されることとなった。このため彼らは県に対し家禄の給与を嘆願したが入れられず、さらに七六年(明治九)の金禄公債証書条例の公布に際しても嘆願を続けたが認められなかった。

九八年(明治三一)九月、中堀川町に住む清水秀沢は、旧仲間・小者の代表として、嘆願の経緯を述ベ、金禄公債証書条例の公布に際し給付を受けられなかったことは、「悲嘆何ヲ以テ之ニ加ヘン。爾来涙ヲ呑ミ時ヲ俟ツ。茲ニ二十有余年」と歎じている。

一九〇五年(明治三八)、田町に住む荒木ソトは長い歎願にもかかわらず、一代奉公人を理由に不許可となった。

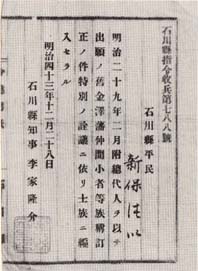

指令秩 第五八九四七

石川県金沢市田町三拾四番地

荒木ソト

明治三十年法律第五十号家禄賞典禄処分法ニ基キ復縁ノ件、明治三十一年十月廿日出願ノ処、 明治五年第二十九回布告ノ当時世襲の姿ヲナサザリシ者ニ付、同布告但書ニ拠リ、適法ノ処分 ヲ受ケタルモノナルヲ以テ、願意採用シ難シ。

明治三十八年八月廿六日

大蔵大臣男爵曽禰荒助 |

しかもなお、歎願がつづき、一九一〇年(明治四三)、ようやく士族呼称が認められた。

このような執拗な士族呼称欺願が続けられたのはなぜであろうか。

足軽以下の侍奉公人は金禄公債証書が認められたとしても微々たるものにすぎない。

まして、いっさいの補償が打ち切られ、士族呼称は有名無実になりながら、なぜ士族たろうとして運動を行ない、ついには「窃(ひそ)かに士族の戸籍が売買」(『青雲の時代史』)された。

それは、士族の特権、メリットは消滅したとはいえ、明治期には、たとへば「士族なるが故に採用され、士族なるが故に謁見が許された」(同上)からであった。 |

士族編入許可証

仲間・小者を士族に編入することを許可した、1910年(明治13)の

石川県知事の許可証。

|

大久保暗殺

一八七八年(明治一一)五月一四日、石川県士族島田一郎らが内務卿大久保利通を東京紀尾井坂で襲撃、これを殺した。

永井秀夫氏はこの襲撃者六人を士族民権派としてとらえている。

下出積興氏は、表面からみれば自由民権運動らしいあらわれ方をしているが本来はけっして民権運動ではなく、むしろ幕末に経験しなかった藩内対立の苦悩を遅まきながら体験している姿であると述べている。

別の表現でいえば維新に立ちおくれた加賀藩士族の劣等感が裏返しにされた行動にすぎない(若林喜三郎監修『石川県の歴史』)ということになろうが、私は全く異なった評価にたつものである。

この間の事情を知るためのおもしろい挿話がある。

全国の府県名のうち県名と県庁所在地名の同じものが多く、異なるものは少ない。

この少ない例の一つが石川県であり、金沢市である。話は明治初年にさかのぼる。

一八七二年(明治五)二月、金沢が北にかたよりすぎるという理由で手取川口の石川郡本吉村と浜村を合併して美川町(みかわまち)とし、ここへ県庁を移した。

この時、石川郡に所在する県庁ということで石川県と命名され今ににおよんでいる。

移転の理由は、石川県参事内田政風が金沢町の経済力と、士族の県政に対する圧力を弱めようとしたためとされているが、田中彰氏は宮武外骨(『府藩県制史』)が維新の際、政府は忠勤藩と日和見(ひよりみ)藩を区別し、一八七一年(明治四)一〇月から翌七二年六月までの間に設置した県名によくあらわれていると述べていることを紹介している。

すなわち、忠勤藩の大藩はそのまま藩名を許し、朝敵藩と日和見藩の大藩には郡名または山川をつけたというのである。

金沢藩はあいまいな語であったため、金沢県にならず地名を付した石川県となったとしている。

宮武の記述はきわめて根拠あるもので、前記田中氏は「たんなるエピソードとしてみのがすわけにはいかない」と述べている。

石川県の名は明治政府による「日和見県」の烙印であり、県庁がわずか一年間美川町へ移ったのは「日和見県」の烙印を打つために中央政府の指示にもとづき、かつ、金沢在住士族の抵抗をかわすためにとられた内田政風苦肉の策であったとみられよう。

ところで、金沢藩の一八七一年(明治四)、版籍奉還時の士族戸数は四九三二戸(二万六〇二八人)、卒族四六〇七戸(二万六八八八人)、合わせて九五二九戸(五万二九一六人)、当時の金沢町の総戸数が二万四七四四戸(一二万三三六三人)であったことから、士・卒戸数は三九・六パーセント(人口比四二・九パーセント)を占めていた。

上級・中級士族は金禄公債の利子によって無為徒食の者が多かったが、彼らの中には金禄公債を「高利貸しの手に巻上げられて困窮のドン底に陥り、昔は何百石、何千石の高禄を取り、肩で風を切り威張り歩いた武士でも、遂には高等失業の苦痛に堪え兼ね、夜逃げ・首吊り・水死の悲惨なる最後を執るもの」(『青雲の時代史』)が続出、さらに一八七六年(明治九)には前述のようなインフレーションにより「士族の窮迫其極に達し、もはや見栄外聞を繕う余地がなくなり、所有物は武士の魂でも何でも売払い金にすると云う極端な疲弊のドン底」(同上)におちいった。

このように足元から崩れていく士族社会を恐怖感をもって受けとめたのが、他藩では上級藩士に相当する二〇〇石前後の下級藩士出身の士族であった。

大沢由也にいわせるならば、彼らもまた「七、六ケ敷い経籍や漢書などの学問に身を入れるウツケものは無く、只僅かに剣道弓馬の如き武技をお勤め式に学ぶに過ぎず、或は捕鳥・川狩り、或は謡曲・茶事などの殺生や風流に浮身をやつし、淫蕩遊惰其極に達したのが幕末に於る国内一般武士階級の常態」の中にあって、次の経済的生計は自分たち二〇〇石クラスの下級藩士であると感じたに進いない。

下級士族たちの政治風土

忠告社の結成はこのような下級藩士系士族の団結であり、一つには藩閥出身の内田政風に対するデモンストレーション、 一つはデモンストレーションをとおしての猟官にあった。

士族救済や綫人救済仕猟竹以後のものである。

従って、この時点での忠告社は三〇俵足軽クラス出身の島田一郎らの加盟を認めても、本質的には相容れぬものであった。

このことは一八七五年(明治八)三月、忠告社結成当日、社長衫村寛正らが末輩士族に対し、「士族は一でもその程度に厚薄がある」といって入場を拒否し、経輩出の島田を憤激させた「『石川百年史』)ことからも推察できる。

後日、島田が三光寺に拠ってて三光寺派をたてた最大の理由であったが、これも町民・農民を加えない士族のみの独善的な結社であった。

一八七七年(明治一○)の西南戦争が終ると不換紙幣の多発でさらにインフレーションが激化し、金沢を離れる者、娘を芸妓に売る者が続出した。

「加賀の名物は巡査に女郎だ」と悪評されたのもこの頃以降であり、下級士族の生活は官職にありついた一部を除いて悲惨の度を増すが、八一年(明治一四)一〇月の松方デフレ政策により、石川県の下級武士は完全にとどめをさされた。

こうしたなかで仕官しえなかった下級士族、官を剥奪された不平士族は三光寺派として増大し、官に容れられない私憤とインフレによる生活苦の中で、同輩下級士族の落魄を救済しようとしない新政府への怒りは西郷軍への共感となって表われた。

島田一郎は、さきにも述べたように足軽人組組頭で二〇俵の島田金助の一子であり、他の五人のうち長連豪は二〇〇石、脇田功一は三〇〇石、杉本乙菊は二〇〇石、杉村文一は一一〇石、金沢藩ではいずれも下級藩士に属し、インフレの中で家計は日々危機的状況にあったとみられる。

石林文吉氏の『石川百年史』によれば木戸孝允の死去で大久保暗殺に転じたとあるが、政府要人の暗殺によって士族社会の世直しを計ろうとしたのが本心であり、島田が掲げた斬姦状は行為の正当化のため以外のなにものでもなかった。

それは藩政時代以来の農本主義にもとづく徹底した収取と、農民と断絶した三〇〇年間の社会・経済的歪みの中で生まれた独善的な侍の支配者意識に立つ下級士族のテロ行為であった。

2 衰退する金沢と発展策 top

朝令暮改の町制

一八六九年(明治二)三月、それまでの町会所は市政局、町奉行は市宰(しさい)と改められた。

翌七〇年(明治三)一〇月二日、町年寄を市長、総肝煎を市長列と改め、各四人を置き、散算用聞を会計係と改めた。

一〇月一〇日、金沢全町を東郷(浅野川以東)、西郷(犀川以西)、南郷(西内総隅堀・仙石町通り・片町・南町通り以南)、北郷(出郷以北)の四郷に分け、七か所に会所を置いた。以下、市制・町村制公布の一八八八年(明治二一)までの金沢町の行政上の推移をみてみよう。

一八七一年(明治四)八月、先の四郷制を廃止し、代って、一区〜七区にわけ、金沢町第○区○番地と称し、郷会所も区会所と改められた。

市長・市長列をやめ、各区に区長・副区長・祖税調役を置いた。九月には家々に所番地と姓名を記載した標札を掲げることとなった。

一八七二年(明治四)、県庁が金沢町から石川郡美川町に移り、県名は金沢県から石川県に変えられた。

この年の五月、県内を二七大区に分け、その下に小区が置かれたため、金沢町は二七人区のうち第八大区から第一四大区までを占め、区長(大区)は戸長、副区長は副戸長となった。

二か月後の七月、大区・小区にかわって第八区から第一四区となり、この下に所組を置き第○区○番組と称した。

区は戸長、番組は剛戸長が管轄した。また九月には、長町(ながまち)の金沢県庁跡が金沢区会所となった。

一八七三年(明治六)八月には、金沢町に総区長が置かれ、長谷川準也が任じられた(同年末に辞任)。

この年の三月、区長中山守成らの提唱で町に共同便所が固かれ、四月には城内にあった時報鐘を金沢区会所(後の公会堂)に移し時を報じた。

七五年(明治八)八月、尾山神社の隣接地に区会所を合併して市庁舎を建設したが、この年、金沢町を石川郡と河北郡に二分し、第三区・第七区〜第一六区の一一区となった。

さらに七六年(明治九)四月、越中国が石川県に編入されたことから金沢区を石川県第四区とし、これを小区二三に分け、区長一人、副区長一人で戸良二三人を置いた。

この時の戸数は二万三九九五戸、人口一〇万八七五九人であった。

八月、越前国七郡が編入され金沢町は第一〇人区とされ一〇小区が分置された。

一八七八年(明治一一)七月、太政官布告による郡区町村編成法が定められると、金沢区と称され、西町の区会所は区役所と改称した。

金沢区は七連区にわけられ、区には戸長を置き、戸長役所を設けた。

一八七九年(明治一二)一月、戸長役所は戸長役場と改められ、八二役場を置いたが、八月、戸長選挙法により戸長選挙が実施された。

また、八〇年(明治一三)一二月二七日、はじめて金沢区会が開かれた。

一八八四年(明治一七)七月、戸長は区民が選んだ三人〜五人の中から県令が任命した。

金沢区には七人の戸長がおり、野町一丁目・竪町・中石引町・殿町・高岡町・新道・森下町に戸長役場が置かれた。

近村では諸江村・泉崎村・北村・二口村・高畠村・八田村・野々市村・地黄煎村・押野村・末村・笠舞村・金石本町・袋村・下田上村・小坂村・御所村・浅野村・吉原村・薬師村・南森下村に置かれた。

このように金沢町の町制は、一八六九年(明治二)から八四年(明治一七)までの約二九年間のうちに、九回以上もの大小の変更につぐ変更があり、八八年(明治二一)の市制制定に基いて、翌八九年(明治二一)四月になって、ようやく金沢市が誕生した。

士族に群がる金融会社

版籍奉還は、たしかに金沢の町を大きく動揺させはしたが、藩士は士族(足軽以外)としてなお所得の上での特権があり、その消費は金沢の総済を支えていたし、政府の不換紙幣の乱発は、みせかけの景気をもたらした。

事実、士族の一時金を目当てとした金融機関が簇出(そうしゅつ)した。

一八七四年(明治七)、西町に要用社が設立されたが、七六年(明治九)の金禄公債発行に際しては無数の金融機関が発生した。

八二年(明治一六)一二月の「金沢区治一覧表」によれば、誠行社(一八七九年一一月設立・水溜町・有価証券および地所家屋商品類を抵当に貸金・資本金一万円・代表者清水兼行)、北雄社(同上・西町・資本金五万七〇〇〇円・代表者広川伍一)、荀完壮(同上・八坂・資本金三万円・代表者横山隆平)、融信社(同上・南町・資本金五○○○円・代表者原規矩郎)、木立社(一八八〇年二月・本多町・資本金三万円)、生用社(一八八一年一月・上堤町・資本金五万円)、改進社(同上・五宝町・資本金一万円)、積立会社(一八八二年四月・下堤町・資本金二万一〇〇〇円)をはじめ、融通社(河原町)、石川社(片町)、共眞社(荒町)、合資会社(十間町)、交換壮(博労町)、銅貨交換社(南町)、義済社(綾町)、済利社(山岡町)、貫誠社(下堤町)、北宗社(十間町)、金印壮(彦三)、栄元社(桶町)、一眞社(尾張町)、確成社(蛤坂新町)、共歓社(御歩町)、金沢融通会社(石川町)、その他、大阪興農支社(一八七八年九月・博労町・代表者大野克征)、観光壮(同上・中町・資本金五万円・代表者真田信勝)、真成社(南町)、弘成社(下堤町)、協郁社(下堤町)、咸用社(南町)、祠堂金協成会などの名がみえる。

170()、

ところで、松方正義の財政政策により深刻なデフレ時代を迎えると物価は日に暴落し、士族・下層町民たちの経済基盤を奪っていった。

土地・建物は二束三文となって買手かつかず、金融会社の保有する抵当物権は債務価格に達しなかったことから資金回転がと絶え、士族に対する利子支払いもできなくなった。

このため、士族・町民たちは取り付けに走り、一八八四年(明治一七)一月から倒産する金融会社が激増した。

香林坊も胡瓜畑

郷上史家八田健一氏によれば、途方に暮れた人々は土地・建物を売却しようとしても目貫き通りの土ー升金一升の本町通りですら一坪五、六銭、他のところでは二、三銭であった。 土地を持っておれば地租を納めなくてはならないというので地主たちは「酒二升つけるから、土地を引受けてくれ」(『北国新聞』)と持ってまわった。

家の価格も一軒が二円から三円であり、一般の寺院もわずか三五円くらいで建てられた。

金沢の町中のいたるところ、「邸宅は化して無住の空屋となり、更に田畠となり次第に空地を生じ」(『北国新聞』)、ここにリンゴ・蓮根などが栽培された。

香林坊も胡瓜畑という寂びれかたであった。

電灯のない夜の街は文字通り真っ暗で、商家は夜になると例の蔀(しとみ)を下してその蔀に明り窓といって障子の部分に店の名を書き、それが中のランプにやや明るんでいたのと、風呂屋のガス燈が二町内に一つ位ボーツとなごやかな光を投げかけていた位です。 |

明治初期のリンゴの木

明治期の旧金沢市内にあったリンゴの木が、

いまは館山町のリンゴ畠に移植されている。

|

このガス灯なるものも、その頃を偲ぶ一つの景物だが、ガス燈というもの・石油ランプの事で、小屋根の上から突き出でいた四角の風雅な軒燈のことをいったもので、朝早くガス燈人夫が二人組になって鞍掛けをかつぎながら一人がこのガスの棒にて明けて掃除して行くと、次の男が石油を汁ぎ込んで行く。 夕方になると同様棒の先で一人が軒燈の戸をあけて行く後から、次の男が器用に火をつけて行ったものです。(『北国新聞』)

このような士族の崩壊は、藩士の給与、士族の給付金にたよって町の経済を維持して来た金沢町を大きく逼迫(ひっぱく)させ、金沢の町は経済的にも、景観的にも、見る影もなく衰えはててしまった。

町人大名の明暗

旧藩時代の町年寄・銀座役など、町人吏僚として金沢に君臨した金沢町人は、商業基盤の有無により維新後の存在に明らかな明暗を示した。

これを薬種商中屋氏と商業基盤を持たない武蔵氏とを例にしてみてみたい。

一八七〇年(明治三)一二月二三日の太政官布告により、売薬は新らたな免許を要することとなり、国内の薬種商は処方・効能・用法・定価を記した願書を大学東校に提出することとなった。

金沢でも七一年(明治四)七月、中屋・石黒(福久屋)・亀田の三軒は、紫雪・烏犀円・万病丹の製薬許可願を県雑税係へ提出したが書類不備を理由に却下された。

同年一〇月一五日、一二代彦十郎(寛次)の長男辰太郎が家督を相続し彦十郎と改名すると、一二月、書類の不備を改めて石川県庁勧業係より文部省へ再び願書を提出した。

しかし、これも不備を理由に却下された。検査官の多くが洋学による洋薬を重んじ、売薬不信の先人観があったためであり、藩の庇護をはずされた中屋の受難が始まった。

そこで、この頃売薬業の許可をうるため上京し、八方奔走していた越中新川郡水橋村の高田清次郎に依頼し、ようやく一八七二年(明治五)に許可をうることができた。

さらに蘇香円・混元丹・赤龍丹 大可応丸・牛黄円・延齢丹・反魂丹・腎心丹・赤薬・安神丸など一〇種の許可を願い出、同年七月許可となったが、混元丹は梅花丹と称することを強要されている。

同年七月一七日、太政官布告により大学東校の売薬所管は廃止され、代って文部省布告により従来の売薬許可証の返納が命じられた。

中屋も二三種の売薬許可証を返納した。

一八七三年(明治六)六月二一日、文部省布告九〇号による雛形に基き、七月五日、県から薬店の履歴・楽種売買明細書の提出を命じられ、薬種商惣代白尾谷吉兵衛に提出したが、これは文部省内の火災により焼失したため、同年九月八日、文部省布告第一一六号により七〇年(明治三)から七二年にいたる間の薬種商売明細書・売薬製造・売捌高について再度の提出が命じられ、同年一二月二一日、白尾谷を通して提出した。

ついで同年一二月二七日、太政官布告四二九号による売薬取締令が出されたため、七四年(明治七)三月四日、県庁租税課より一三薬について願書を提出、回年一二月二五日、区会所から赤薬・腎心丹・安神丸のみの許可が告知された。

しかし、残り一〇薬は田中孫平の尽力を得て政府に許可を働きかけ、七六年(明治九)五月二日、一〇薬のすべてを許可され鑑札を得ることができた。 |

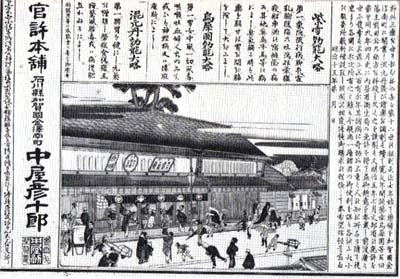

中屋薬舗

1882年(明治15)の中屋の引札に描かれた、中屋の図。(中屋家蔵)

|

庶民の支持の下に

このように維新政府の売薬業の廃止の意図にかかわらず、長くなれ親しんだ土地の漢方薬や、低所得者層の圧倒的多数が依存していた越中富山の配置薬などは、庶民の圧倒的な支持により廃止することはできなかった。

町人大名中屋や亀川氏が明治維新の危機を通り抜け、以後、長く薬舗として存続しえたのは、こうした庶民の支持があったからである。

中屋の経済的富裕を示すものに、一八七三年(明治六)一一月の家屋の新築や、七八年(明治一一)、明治天皇宿泊のための改築の他、多額の公的負担を果していることなどがある。

明治5年4月 前田斉泰二三代藩士に対し五〇両献納。

” 5年 勧業博物館設置に際し二等社日として一〇〇円を負担。

” 9年9月 第二一区小七区観成小学校新築費用として一〇〇円寄付。

” 9年12月9日 巡査見張所人費として一〇円寄付(毎年)。

” 12年4月 起業社に対して八〇〇円出資。

” 12年8月 金沢病院新築費として三〇〇円寄付。

” 13年 明治記念標に一〇〇円負担。 |

次に武蔵氏の場合をみよう。一〇代規一郎は版籍奉還後の一八七〇年(明治三)からの役職を掲げると次のようである。

明治3年 用米係・困窮人見分方・市長・長町小学掛・西郷主附。

” 4年 市長・河合町小学掛。

” 5年 金沢町副戸長・石川県副戸長。 |

一八七三年(明治六)以後は公職から姿を消してしまった。

武蔵氏は、八八年(明治二一)二月二四日、金沢市下堤町四五番地の宅地(家屋二階建二二九・六四坪、上蔵一三・三二坪)を金沢市材木町二丁目三六番地居住の田守太兵衛に六〇〇円にて売却し、彦三六番丁一番地六ノーヘ移った。

九〇年(明治二三)九月六日、勧業博物館臨時節となり月給七円を給与されたが、九一年(明治二四)八月一〇日には隔日勤務とされ、月給も三円五○銭となった。

なお国立国会図書館勤務の稲村徹元氏によれば、勧業博物館勤務時代の規一郎編輯にかかる九一年(明治二四)刊行『勧業諸報標目』は、わが国における産業報告月報記事索引の最初であるという。

旧藩主帰住建言

京都で発行されていた一八八四年(明治一七)五月一〇日付『日の出新聞』は、

石川県の疲弊困窮は実に名状すべがらざるものあり。

輪島の漆器・九谷陶器などの工芸品は全然さばけず、金沢の人口九万五千の十分の一はその日暮しにも差しつかえる貧民なり。

近来乞食の数を増し、毎朝群をなし横行、その惨状見るに忍びず。 |

と報じている。一八七一年(明治四)、東京・大阪につぐ一二万三三六三人の人口は、九〇年(明治二三)には九万一〇〇〇人、九六年(明治一九)には最低の八万三〇〇〇人に減少した。

この間、新政府は一八七三年(明治六)、金沢を北陸の軍事基地とすべく、第七師団第三軍管名古屋鎮台に属する金沢営所を旧金沢城内に置き、七五年(明治八)には歩兵第七連隊を、九六年(明治二九)には第九師団司令部・第六旅団司令部を置いた。

他方、八八年(明治二〇)金沢区立工業学校が創立され、八九年(明治三一)に県立に移され金沢工業学校となった。

また同年、政府により第四高等中学佼が設置された。

このような努力にもかかわらず、金沢の前途にはなお暗澹たるものがあった。

一八九三年(明治二六)八月、『北国新聞』を発刊した北国新聞社主筆、赤羽万次郎は、四か月後の同紙に、封建瓦解以来、金沢女の悲境亦だ見るに忍びず、其牋(いやし)き者の女にして苦界に沈むは言ふ迄もなし、堂々たる士大夫(したいふ)の貴女令嬢にして、朝に呉客(ごきゃく)を送り、夕に越賓(えんぴん)を迎へ、変る枕の浮かれ女となるもの亦た多く、歳々年々東京を始め其他の地方に輸出するの金沢女は、漸く以て名古屋女の数に拮抗せんとするに至れり。

と、金沢における良家の子女の没落を述べているが、同年一〇月一二代金沢市長、長谷川準也は、この深刻な事態から脱出すべき方策は旧藩主前田氏の金沢帰住とその援助によるほかはないとして、長文の建白書を前田利嗣侯爵に提出した。その主旨は、

一、かっての金沢は士族によって支えられてきたが、士族なき今日の金沢は血液を失ないし貧血病人と同様である。

二、このため、前田侯爵の金沢帰住を願いたい。

三、次の資金援助を願いたい。

1、興業銀行の設立。

2、旧藩士に対し自営・自活の業を与えるための徒弟学校の設立。

3、同業連合の結成。

の三点であって、前田氏の帰住に金沢の再建がかかっていると考えていた当時の金沢における行政担当者の主体性のなさがよくうかがわれるが、これはけっして長谷川準也のみではなく、戦前の行政担当者の一貫した姿勢であり、戦後においても異なった形での非主体的な構造は同様である。

しかし、これは行政担当者のみを非難することはできないのであって、これを支える金沢経済の構造性によるところが大きい。

新聞人の主張

一八九三年(明治二六)八月、赤羽万次郎は『北国新聞』紙上で「金沢実業家に警告す」と題して金沢の経済人を批判し、その奮起をうながした。

すなわち赤羽は、「金沢の実業人が藩政期の保護に馴れ、金沢経済の非常の特に直面しながら手をこまねいている。

また鉄道敷設が云々されている中においても、何の政策をも講じようとはしない。

鉄道敷設の暁には他県実業人の自由な進出があることは当然で、商圏拡大のために互いの足のひっぱりあい、金沢時間(定刻より遅れて参集する慣習時間)や器物骨董に三分の一を投資することをやめ、謠曲の声より商いの声に変換すべき」ことを説いた。 |

北国新聞社 1907年(明治40年)。

|

一八九五年(明治二八)、『北国新聞』は、「今後の金沢」「金沢振興策」「金沢の将来」などの論説を次々と発表した。

「今後の金沢」には「他国人の来りて先づ驚くものは店先の賑かならぬにあり。商売は冷淡なるにあり。

我より之を求めざるは深く蔵して出さゞるなり。

寧ろ店頭を冷かさることを嫌ふも欹て押売をなさゞるなり」と、他県都市の接客態度と比較し商人気質の乏しいことを指摘し、さらに「茶の湯俳諧等の風流三昧、最も好んで謠曲を謠ふ。

湯屋の三助も桶屋の権助も猫も杓子も之を謠ふなり。(中略)

金沢人士豈(あ)に悠遊閖緩として茶の湯に眈り謠曲三昧に現を抜かすの時ならんや」と述べ、このような原因をつくったのは、一には雨雪の多いといった自然条件、二には「前田氏が其士民を愚に化せしめたる」愚民政策にあるとして、その覚醒を訴えた。

「金沢振興策」は藩政期に涵養された工芸技術の伝承をとおして美術品や日用品の製作振興、また新らたに紡績業を興すなど工業都市への指向が金沢発展の道であるとしながらも、金沢には資本がない、従って県内外にかかわらず資本家の誘致に努力すべきであるとし、「金沢の将来」は、金沢には人物・商業なく、鉄道・港など運輸・交通への対策もなく、世人が「金沢は日本の隠居所なり」とさえいっている。

人物を育成し、商業に徹し、運輸・交通対策を樹立することこそ金沢の将来を決定する、と述べている。

top

****************************************

|