|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@��`����@�O�`�l���@�܁`�Z���@���`�����@��`�\���@�t�^

�O�́@�ː��O���̋���

1 �O�c���̓���Ƌ���

�@�O�c���ƒ��R��v�^�_�ɂȂ������Ɓ^�V�������A���叔���^�����̖�����

2 �鉺������̓s�s�v��

�@�c���̃v�����^�h�q�̂��߂̒��Â���^���a�̃v�����^���i�̃u�����^�Ɛb�c�̍Ĕz�u�^���@�W����̖ړI�^�O�̎��@�Q�^�鉺������̊���

3 �����̊J��

�@�������̊G��E�H�|�^�@�ؕ����^���\�^����̕��^

4 ���l�̏��H�Ɗ���

�@�����I��p�B���l�^�̓��≮�̈琬�^�s����X�܂ց^�E�l�ƐE�l�̒� |

�l�́@�ː�����̋���

1 ���̑�Ƌ���

�@���̑�^�h�Α̐��^����������

2 �鉺������̍\��

�@�{���ƒn�q���^���Ж�O�n�^���ΐ��n�Ƃ��̏Z���^���̂����E���̂����

3 �Ђ낪�钬�l����

�@����֓��������^����s�s���x�������l�^�˂̌o�ϐ���Ə��l�^�����Ԃ̑����^�V�����l�̏o��

4 ����̊O�`�s�s

�@�{���Ƒ��^���D�c�̊���^���`�̑����^���ݖ��^�˂ɂ��ی� |

�@�O�́@�ː��O���̋��� top

�@�@1�@�O�c���̓���Ƌ���

�@�O�c���ƒ��R��v

�@��ܔ��O�N�i�V�����j�A���������x�i�����������j�̐킢���O�c�����Ɨ����i��̗����j�͎ēc���Ƃɗ^�i���݁j���Ă������A��ӂ̂Ȃ������O�c�R�͑��X�ɑދp�A�H�ďG�g�ɍ~�������B

�@���̌�A���ƕ��q�͉H�ČR�̐�N�ƂȂ菟�Ƃ̂�����z�O�k�m���i����s�j�U�߂ɉ����A����ɉ���ɐi�l����H�ČR�̐�N�Ƃ��āA�l����Z���ɂ͐ΐ�S�{���C�݂ɓ��������B

�@�����A�����͏��Ƃ̉��A���v�Ԑ��������ł��������A���Ƃ������悤�Ƃ��Đ��Ɍ����r���A�H�ČR�ɕ߂����A�钆�͐����̉Ɛb�ɂ���Ď���Ă����B

�@���Ƃ͓��A�{�����̒n�����R��v�̐擱�ɂ��A���h���Ă��������ɖ������邵���B

�@�����A�G�g�͋����ɓ��邵�k�������̕��j���߁A���Ƃɂ͔\�o�̋��̂����g�i����ǁj���A�V�炽�ɉ���̐ΐ�E�͖k��S��^���A����������Ƃ��邱�Ƃ��������B

�@���Ƃ��܂��A��������̘_���s�܂��Ɛb�ɍs�Ȃ������A���̂Ȃ��ŋ{���`��������ւ̐擱�����Ƃ߂����R��v�ɂ́A����̏ё���ƈߗށA����щi��}����Z�A���̑��̓�����^�����B |

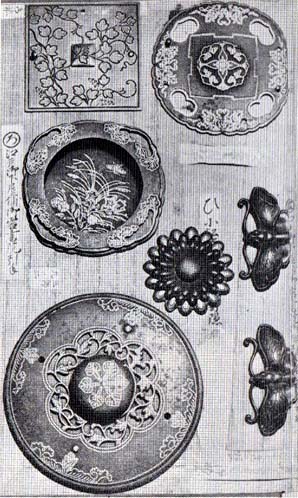

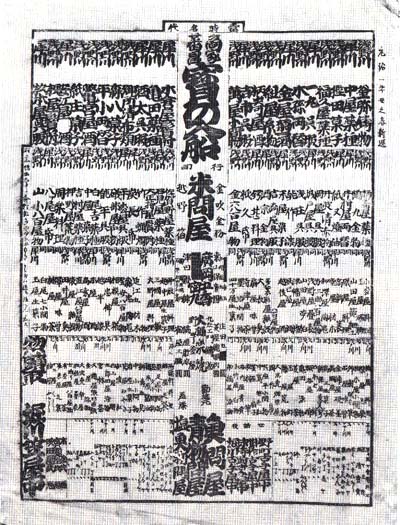

����˂̑c�E�O�c���Ɖ摜�i���R��r���U�j

�N����͏G�g�ƒ����ǂ�����

|

�@���R��v�ɂ��ẮA���킵�����Ƃ͂킩��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������̖��ɂ́A�ΐ�S�E�͖k�S�ɂ܂�����C�݂̍`�ɏo���肷��D������`�ł�����ȂǁA�C�`�E�C�ݎx�z���s�Ȃ��Ă����悤�ł���A�n�悫���Ă̓y���I���݂ł������B

�@���R�Ƃ̗R�����ɂ��A�ēc���Ƃ����E�������Ƃ������ꍑ�ł͈���@��k���Ꝅ���N�����B

�@��v�͂������ɂ��̂��Ƃ𗘉Ƃɕ���ƁA�Ꝅ�͎�v�ɕ̏P�����s�Ȃ��A��v�͑D�ŗ��Ƃ̏��̂ł������\�o�ɓ��ꂽ�B

�@���̂��ƁA���Ƃ��{�����ɓ����v���{�w�Ƃ��A�E�����\�o����Ăт悹�A��Z���]��؍݁A���̊ԂɈꝄ�̏��蔪���v�𐬔s���A�����ɓ��邵���Ƃ���B

�@�j���Ƃ̑���͂��邪�A��v������̐���𒀈�A�O�c���ɕ��闧��ɂ��������Ƃ��m����B

�@�̂��ɑO�c�������s�̕����ɉ��~���\���A���邢�͒��N�̖��ɎQ�������ۂɂ́A����E�����͒��R�Ƃ����S�ƂȂ��Đ������A����ɐ�ɏq�ׂ��悤�ɐΐ�E�͖k���S�̊C�`�ɏo���肷��D��������`�ł��Ƃ�A�`���x�z������������F�߂��A�u����v�ȍ~�͒��N��𐢏P���A���ˎ�͍ݐ����A���Ɖ摜��L���钆�R�ƂɕK�炸�w�ŁA����s�����Ƃɑ��������邱�Ƒ����A�ː��̑O�����ɂ͋{�����ɌN�Ղ����Ƃ����Ă悩�����B

�@���ۈȍ~�A�ˎm�͒��R�Ƃ̌�������̉����邽�߂Ɉꎞ�A�}���ƒ��N��ق��������D�����B

�@���̌�A�}���E���N��͉��ꂽ���A�����Ă̏����������Ȃ��A�����ېV��͍L��ȉ��~�n����������B

�@�����A���̐Ւn�Ƃ��Ă킸���ɕW�����݂�݂̂Ɏ����Ă���B

�@�_�ɂȂ�������

�@��ܔ��Z�N�i�V�����j�A���v�Ԑ����͋����V���ׂ��ē��ꂷ��ƁA����䓰�̖{������ɔ@���ɑ���Ă����������Ƃ����Ƃ������A���Ƃ��܂��A���邷��ƌ䓰�������Ƃ����B

�@�{���̈���ɔ@���͌�V����̍ہA��k��������i�����j�ɕ�䓰�̓V�䗠�ɂ������Ă��������A���ƕv�l�F�t�@�i���q�j�ɂ�蔭������A�{�莛�̖����֊�i���ꂽ�Ƃ����B

�@���̂悤�ɁA�����E���Ƃ��A���z�\�̈���@���@�E��k���S���瑸�����鈢��ɔ@���ɑ���ċ���䓰�������Ƃ��Ă����Ƃ́A�����Ӗ�����̂ł��낤���B

�@���Ƃ������ɓ��邵���Ƃ��A�擱�������R��v�Ɏ���̏ё����^���A������Ղ邱�Ƃ�]�B

�@��v�͂��̏ё����@���Ɉ��u���A���Ɩv��͒��R�Ɨ��̓���͔ނ�_�Ƃ��čՂ�A�����ɂ͋���������ċ��{�����B |

�O�c���Ƃ̕�

�Β��̌�̏������Ƃ��낪�����B����s��c�R�ɂ���B

|

�@�˖��ɂ͔˂��⏕�����ĉ��~���ɗm�X�a�����݂��ďё������u�����B

�@�����Œ��ڂ������̂́A���R�Ƃ��Y�X�o����̑D��������i���`�Łj�旧����F�߂�ꂽ�̂͗��Ƃ��Ղ�㏞�Ƃ��Ăł���A���R�Ɨ�㓖��̍ł��d�v�Ȗ��͗��Ƃ��Ղ邱�Ƃł������A�Ƃ������Ƃł���B

�@���Ȃ킿�A���Ƃ͐����Ȃ���_�ł��邱�Ƃ��Ɛb�E�̖��ɐ錾�����Ƃ����Ă悢�B

�@��܋��N�i�c���l�j�[�O���O���A���Ƃ͘Z��ő��̓@�Ŗv�����B

�@��[�͈⌾�ǂ������֑����邱�ƂɂȂ�A�l���O���A����ɓ����A�����A�����~���ő��V���s�Ȃ��A�����̒F�i���݁A����j�ɂ����āA�R���㐕�v�Ȉʒu�ɂ����c�R�̒���߂��ɕ�����z���A�_�Ƃ����J��ꂽ�B

�@��͂Ȃ��B

�@��Z��l�N�i�c�����j�܌���Z���A�O�Ŗv������������c�R�̗��Ƃ̖T��ɕ�����z������ꂽ�B

�@�O�㗘��̂Ƃ��A�z���������ɗ����̕�Ƃ��Đ��������������ꂽ�B

�@���āA����̑�ɂȂ�Ɛ������^���Ղ�Ђ��}���ɑ��������B

�@�����̎Ђ͈��ꔪ�N�i�吳���j�̒����ɂ��ƈ�O�l�ЁA���̂����ł������̂͐ΐ�S�̎l�ЂŁA�O�O�E�Z�p�[�Z���m�ɂ�����B

�@�ΐ�S������Ꝅ�̍ł������������n��ł��邱�ƂƊW����Ƃ݂��邪�A����̒������܂������B

�@�V�������A���叔��

�@���v�Ԑ�������̋���鉺���́A�قƂ�ǎ������i���Ȃ����傤�j���̒��X�𒆐S�Ƃ��Ă����B

�@���������Ƃ́A����Ɠ����ɏ�s�̖k������̐��ʁA���Ȃ킿�����Ƃ��đ����i�����j��z���A���̖�O�𒆐S�ɔ������E�V���E�����E�В��E�Ē��E�������E�����E�\�֒��E�����E�͖ؒ��E���J���𗧂āA�����ɂ͑ܒ��E�����E�b�蒬�Ȃǂ̐E�l���⋛�L�U���鋛���Ȃǂ�u�����B

�@�������͑O�c���̖{�т̒n�A���������珵�������l�̋��Z�n�ł���A�V���͒����̑����ɔ����ĐV�炽�ɂł������ł���B

�@�܂��A�Ē��͕ď��l�A�������͉����l�̒��ł���A���J���͉^�A�Ɩ��������n���̏W�Z���钬�ŁA�̎�āE���Ȃǂ̏��i�A���p�̎��̂ق��A���p�̎��E���l���^�B

�@���ƂɕĒ��≖�����̂悤�ɁA�ߐ������A�d�v�Ȍo�ϕ����ł������Ă≖�����������l���Z��ł������Ƃ́A���̒n�悪�����̒��ł͂Ȃ��������Ƃ������Ă���B

�@�O�c���Ƃ͈���@���@�Ɩ�k�̗͂��������邽�߂ɂ����鐭����Ƃ������A���̐V�炾�Ȓ��X�̗��������̐���̂ЂƂł���A�Ē��E�������̎��o�ϋ@�\�ɂ��A������������̒��X�̌o�ϋ@�\�������A���ɂ͋z�����Ă��܂����ƂɖړI���������B

�@�����A���̐���݂͂��Ƃɐ������A����剺�̒��X�͋}���ɐ������A�߂��̋��꒬�t�߂͐����ƂȂ�A�����ɂ͐����n�����K�C�R�[�t�߂ɗV�f���o�������قǂ������B

�@�����A���Ƃ͂��̂悤�Ȑ�������{����ɂ�����A�������n�̒��X�Ƃ̕���������邽�߁A���̒��X��{���ƌĂ�Ŋi�Â��������ł�Ə����A����A�V�����������̒��X��n�˒��Ƃ��ł������B

�@���Ȃ݂ɕВ��́A��̐Ί_��w�ɂ����Б��݂̂̒��Ƃ��Ĕ��W���������ł��邪�A���a���ɍҐ�쌴���Ɉڂ荡���Ɏ����Ă���B

�@�v����ɔ�����i����j�t�߂ɂł������X�̖����́A���������n�����̐����I�E�o�ϓI�Ȓ����E���邽�߂̂��̂ł������Ƃ����悤�B

�@�鉺���Ƃ��Čv��I�ɓs�s�v�������{�s�����̂́A�܂���̂��Ƃł���A���̎����ɂ́A�V���̒��X���j�Ƃ��āA�ꓖ��I�ɔˎm�E�����̋��Z�n���g�����Ă������B

�@�����̖�����

�@�����͋ߐ���s�̂Ȃ��ŁA�Ќ��ɂ݂��Ȃ�����ł�����ŕi�i����p�������Ă����B

�@���i���j�тĔ��F�������������A�ؗ�ȂȂ܂����A�g�F�E�F����������ˎ��̐Ί_�̓��ꂳ�ꂽ�������́A��t�̌�Ăɂ����A��w�i�ɂ��������Ɋi�ʂ̏���Y���A�v�Z�������ꂽ���o���ʂ�����������B

�@�����́A�،^�Ɍ����l�E�܂��玵�E�Z�~�����[�g���̉��������̂ł���B

�@�s���̈ꕔ�́A���̍ۂɓS�C�̒e�ۂɂ��邽�߂Ƃ����Ă��邪�A�������₷�������������ɂ���Ȃǂ͋��̍����Ƃ�����B

�@��ɋ�������Ƃ����������邪�A�L�k���������A��Z�N�Ɉ�x�͕��i�Ӂj�������˂Ȃ�ʂقǑϋv�x���キ�A�ނ��듩����p����������قǒ���������B |

�����@������Ǐo���̉����B

|

�@�ꔪ����N�i������l�j�ꌎ�A����邪�Ď������ہA�n�����������A�M���𗬂��悤�ɗ����A���Ɏ肪�����Ȃ������Ƃ�����B

�@���̂悤�ȉ������Ȃ��p�����̂��B������������͌ˎ��ƂȂ܂����Ɉ�̉��������I�`���ɂ������B

�@�����̐Ί_�̑����͌ˎ����ł���A���ɔ\�o�E�z�O�̐A�܂��n���̖@�����̐��p�����Ă���B

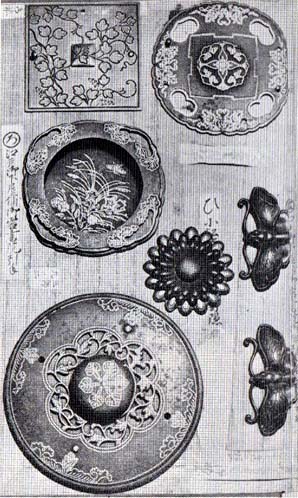

�@�ˎ��ɂ͍g�F�������Ԍˎ��A�F�̐ˎ�������B��܋��N�i���\���j�A���łɏ�s�̐Ί_�Ƃ��ėp�����g�����h�Ƃ��ď����̎g�p���ւ����B

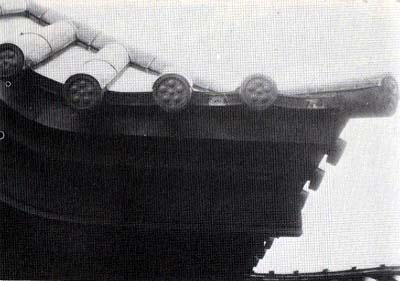

�@�����i�O�c���̔��l�̏d�b�A��������ꖜ�Έȏ�j�ł͒����储��ѓy���̐Ί_�ɂ͂��ׂČˎ��̑g���p�����A�l���g�i�ЂƂ������݁A���Ƃɂ��O�c���̏㋉�Ɛb�j�̉��~�ł́A���Ƃ��Ί_�̍�����Ⴍ���ˎ��̑g��p���A���m�ł��\����Ɗi�ɂ�蒷����̓y��ɂ͌ˎ��A�y���ɂ͌I���i��j�����������B

�@�^�͂�k�i�����A���j�ł͌ˎ��̎g�p�������������A�킸���ɓy��̊p�ɗp������ɂƂǂ܂�A���S�E���y�Ɏ����Ă͐����₠�邢�͌I���i��j�݂̂Ƃ��ꂽ�B

�@���̑��A�Êi���鎛�@�A���ڌ����������������l�E�ƕ����l�A�\���i���z�\�O���ɂ����Đ��\�������x�z���鑺��l�j�E�R���Ȃǂɂ͓��ʋ����ꂽ�B

�@���̂悤�Ɍˎ��̎g�p�͊K���E�g���������ڈ�ł��������B |

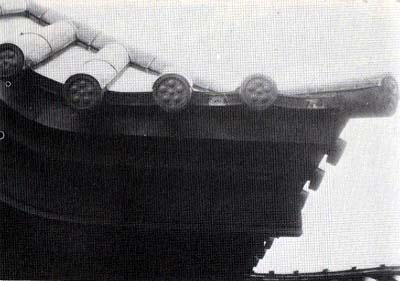

���y���Ƒg���@��̊p�ɂ����ˎ����p�����A���͌I�B

�������A�����ېV��̉����̂��߁A�K�i�ǂ���ɂȂ��Ă��Ȃ��B

450�A�������l�̓@�B�i��蒬�A�����[����j

|

�@�ˎ��̐Ί_�̏�ɗ��̂��A���ǂ̕\�ʂɕ��`�̐F����\���Ă��Ȃ����ł���B

�@���̂悤�ȍg�E�̌�������Ί_�ƂȂ܂����Ɣ����i�͂����j�̓a�ɁE�����A���̉��ɓ݂����鉔���̌i�ς́A���i���̊��o�ł���A����̔��z�ł�����B�����Ă���͓V�_���Ⴝ��̎�̋���ɂӂ��킵�������ƕi�i������s�̂������܂��ł������B

�@��Z��Z�N�i���a�Z�j��ꌎ�A����̒����i�Ȃ��ڂˁj����o���Ė{�ۂ̋��ق��Ď��A�O��N�i���i���j�l����l���ɂ͏鉺�@�D�������o���ď�s���Ă��A�鉺���̉ߔ����Ď������B������g�@�D���Ă��h�ł���B

70�i�j

�@���̂Ƃ�����̎���������O�ֈڂ��A����ɔˎ�̋��ق𒆐S�Ƃ����s���{�݂��W�����A�s���{�̒����Ƃ��Ă̐������}�����B

�@�@2�@�鉺������̓s�s�v�� top

|

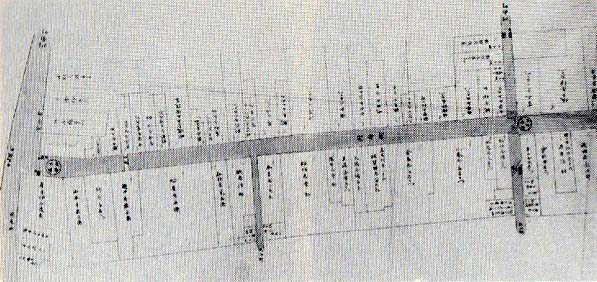

����̑��\�x�Ɨp��

�@�c���̃v����

�@��܋��N�i�c���l�j�O���A�O�c���Ƃ��v����ƁA�ƍN�̈����ɂ���₩��z���w�A���������́A������������i�x�R�������s�j��������Ɉڂ��A�����ɉƐb�c�̑���������ɋA�����B

�@����s�̍����������̉Ɛb�c�̏W�Z�n�ł���B |

�c�����̋�����

|

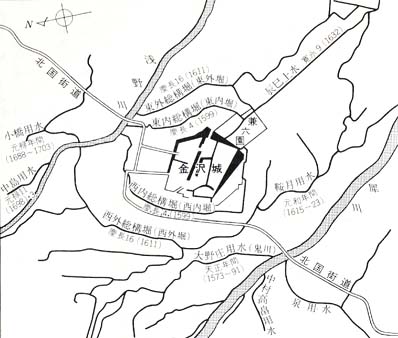

�@���̌�A�ƍN�ɂ��g���ꐪ���h�ɍۂ��āA�����͘a��o�l�̍\���ĉƐb�������A���R�E�߂̎w�����A���Ԃŏ�̓�������ѓ�E���E�k�����߂������̕��Z��Z���[�g�������E�����[�g���A�����O�L���ɂ���Ԑ������@��A���̓����ɍ�����E�����[�g���]�̓y���z�����B�@���ꂪ�������\�x�E�������\�x�ł���B

�@�����Ĉ�Z���N�i�c����Z�j�A�����O�����x���������ꂽ�B

�@�܂��������\�x�ɕ��s���Ĕ��₩��ޖؒ����A���������������ɏo�镝��E�����[�g������l�E�܃��[�g���A������E�l�L���̓��O���\�x�ƁA�Ґ삩�����ꂽ�ƌ��p�������іV��ʂ�k���X���̐����䖔���q�@�ƒ��i���傤�j�b���@�̊Ԃ��钼�O�A���삩��Z�\���E�b��Ќ����E���`��ʂ�A�}�������߂����@�ɂ�����Ԃɋ��@��A�����ֈƌ��p����ʂ��Đ���֒ʂ������E���E�k���甼�~�ɞ��������ϕ���E�܃��[�g���A�����O�L�����[�g���]�̐��O���\�x�Ƃ̓�����z�����ꂽ�B

�@���̓������\�x�����ɂ͐l���g���͂��߂Ƃ�����X�̎������~��u���A�唴�I�������l���͂��߂Ƃ����w���l�����Z�����B

�@�w�T�̔��̋L�x�ɂ��A�����̍ł���_�Ƃ���Ƃ���́A�������i�����́j�䂩��̍U���ł���Əq�ׂĂ��邪�A�����A�����V�̊ח������̕�������̊�P�ɂ�����B

�@�ܖ��̖{���@�A�ꖜ���Z�Z�Z�̉����@����ь܁������̑剹��n��l���g�E���m�Ȃǒ����̎��̏W�Z�A���邢�͑�g�̉Ɛb�̉����~�i�ˎ傩��݂�Δ��b�̋��C�n�j�Ȃǂ������엧�ʂɐݒu�����̂́A���̕��ʂɑ���h�q�[�u�ł��낤�B

�@�܂��A���{�C�����Ȃ킿�{���`�E���`���ʂ���ѓ����̈���]���@�E��k�ɑ��ĊO�����x�̊O���ɎO���O�Z�Z�Z�̒����A�ꖜ�Z�Z�Z�Z�̑��䎁��z�u���A���Ɏl�܁����̐���A�O�Z�Z�Z�̐R���Ȃǂ̐l���g�E���m�̉��~���g�̉����~���W�����Ă���B

�@�O���̉��R���͐���Ɠ��O���\�x�̊Ԃɉ��~��z���A��������K�C�R�A�͖k�S���ʂ���ѓ����̈���@���@�E��k�ɑ���h�q�������Ă���B

�@�h�q�̂��߂̒��Â���

�@���̂悤�ɘV�b�̔����ȏ�𑍍\�x�̊O���ɔz�u���ē��O�̖h�q�ɂ����炵�߂��͑��̏鉺�ɂ͂���܂��B

�@�O�c�������̍��ł��邽�߂ɁA���̐���q�̒n���傫���A���Z�Z�Z���玵�Z�Z�Z����l�Z�Z�A�Z�Z�Z�Z����܁Z�Z�Z�����Z�Z�A�l�Z�Z�Z����O�Z�Z�Z����Z�Z�A�ꖜ�Έȏ�Ƃ��Ȃ�ƎO�������ؗ]�̉��~�n��q�̂�����̂�����A�������ꖜ�Έȏオ���ƁA�܁Z�Z�Z�Έȏオ��Z�ƁA�O�Z�Z�Z�Έȏオ��l�ƁA��Z�Z�Z�Έȏオ��Z�n�Ƃ����ẮA���\���ɓK�n�����߂邱�Ƃ�����ł��������Ƃ����R�̈�ƍl������B

�@�Ȃ��A���������z�u�̂���ɑO�������E�Ґ�̊O���ɂ́A�k�i�����j�E���y�E���S��̉����̎��̋��Z�n����c�̑g�n�Ƃ��ďW�����Ă���B

�@�������Č���ƁA�ŏ��̓s�s�v��Ƃ������ׂ����̌c�����̃v�����́A��Ƃ��Ėh�q�I�Ӑ}����̂��̂ł��邱�Ƃ����炩�ł���A���\�x�ƉƐb�c�z�u�ƕ���œ������h�q�I�ȖړI������{���ꂽ���@�̈ړ����A���̎����ƁA��q�̂悤�Ɋ������ɑ����A���ɂ͑��\�̓����ɂ͎��@�̎p�͂قƂ�Ǐ��������B

�@����A�ȏ�̂悤�Ȏ����~�ƒ��l���Z�n�̊g��ɂ���āA���\�����ɂ��������X�͑傫���ϖe���A���s���E�R�葺�E�ΉY���E�⑺�E�̐V�ۑ��E���]���Ȃǂ͒ב����ď��ł��A���⑺�E��쑺�E�c�䑺�Ȃǂ͈ړ��������A��𒆐S�Ƃ��ďZ���̏W�Z���钬�̌i�ς��A�悤�₭�����Ă����̂��A���̎����̓��F�ł���B

�@���a�̃v����

�@���a���i��Z��܁`��l�j�͋���̏鉺���v�����ɂ����Ĉ�̃G�|�b�N���悵�������ł�����B

�@���̎����A����̖��ɂ����������Ґ�����C���ċ�搮�����s�Ȃ����B

�@�����̍Ґ�́A��̐�쒬�E�В��̒n���܂݈ƌ��p���ɂ܂�����L���͌����`�����A�͌��ɂ͊���̉������˂����Ă����B

�@�����͕��߁A�͌���A��̗�������݊��ɂ܂Ƃ߂Ĉ�Ƃ��A�܂��A�E�݂Ɉƌ��p�����@���Ď��ӂ̐����W�ߏ鉺�֒ʂ��A�O�x�Ƃ��ė��p�����B

�@�����āA�����Ă̍Ґ�͌��ɕВ��E��쒬�E�G���Ȃǂ������Ă��ꂽ�B

�@���������ɁA�O��Ƃ̉Ɛb�c�̖c���͑��˂ɂ���זڊo�܂������̂��������B

�@�z�O�̕{������̉Ɛb�͂킸���O��l�A���Z�̑�X���ƂȂ����c�����́w�c���V�����x�ł͈�Z�Z�Έȏオ�܋�Z�l�A�{������̖��Z�{�ɖc�����Ă���A�w���a�V�����x�ł͈�Z�l�Z�l�A�w�������N�����x�ł͈��Z���l�Ƒ�������B

�@����Ɉ�Z�Z�Έȉ��̉Ɛb�A���b����ѕ���l��������Ȃ�A�D�Ɉꖜ�l��˔j����ł��낤���A���̉Ƒ���������Ȃ�A�������ɂ͂��łɌܖ��l���z�����Ɛ��肳���B

�@���y�j�Ɣ��c���ꎁ���A�w�Éi���Ӂx�͂��o�^�ˎm��܁Z�ܛ��A�^�͎O�Z��ˁA�v�ꔪ�Z�Z�˂Ƃ��A����ɕ��E���b�E���y�E���ԁE���҂�������ƈꖜ�܁Z�Z�Z�l���z����ƌv�Z���Ă���B

�@�����A���̕S���Α喼�ɌR��������⋋���A�c��ȉƐb�c�ɐ����������������鏤�H�Ǝ҂��A�V��������c�����ɂ����ċ��s�E�����E���E�{���A���̑����珵����A���~�n��q�̂��ď�s�ߕӂɋ��Z�����B

�@�܂��n���̗L�͏��H�Ǝ҂���������A�q�̒n�ɏZ�B

�@�ނ�͂̂��ɉƕ����l�Ƒ��̂��꒬�N��E�╞���E�v�Z�p���ȂǁA����l�̏�����߁A������Ɛ肵���B

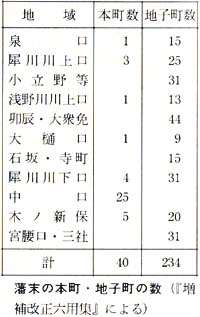

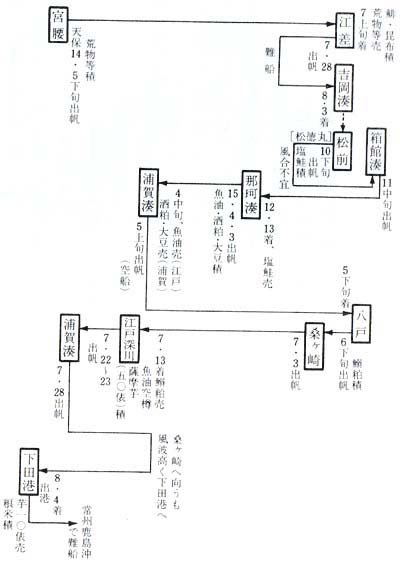

�@�Ɛb�c�̏�����Z�́w�c���ԋ�����}�x�ɂ��A��Ɍf�����}�̂悤�Ɍ܁A�Z�Z�Z�Z����O���̏d�b�ł��邪�A���̑��̎�ȕ����E�d�b�ɏ�O�֏o�Ă����B

�@���i�̃v����

�@��Z�O��N�i���i���j�A�O�ܔN�i�Éi���j�̑�́A�ߐ��I�鉺�����݂̂܂��ƂȂ��@��ł������B

�@�v�����͂܂��A����ɂ��������ƁE�l���O����s���ӂɔz�u���邱�Ƃ���n�܂����B

�@���̂��߁A��s���ӂ̒��l�������鉺��������k�c�X�����[�g�̘H�������ɋ��Z�������B

�@���Ȃ킿���݂̋���s�̕В��`���іV�`�������ҁ`�������̐��ł���B

�@�����������l�̋����I�ړ��ɍۂ��A�唴�I�������l�ɂ͊�]����ő�̓y�n���֒n�Ƃ��Ė����œn���Ă���A���Ɛl�ɂ���Ă͂Ȃ͂��������ق��������B

�@�������Ĕ������E�����E�����E�V���E�\�Ԓ��Ȃǂ̔���剺�̒��X���͂��߁A�ܒ��E�n�J���i���J���j�E�����E�b�蒬�E�ߍ]���͓������x���Ɉڂ���A�����E�璬�͓����u�x�ƊO���u�x�̊ԂɈڂ��ꂽ�B

�@���̑��̒��́A�ꕔ�̗�O�������đy�p�x�̊O�։��~�ւ��𖽂����A���̂��ߋ���̒��X�́A�O���u�x���̖{���I�Êi���钬�u�����v�ƁA�O���́u�������v�A����ʂ́u�n�q���v�Ƃɑ�ʂ��ꂽ�B

�@�����Ȃ�u�����v�u�O���v�̋�ʂł���B

�@��O�Ƃ��ꂽ�̂ɁA�����V�ȗ��̔ꉮ�������O���u�x�̊O�Ɉڂ��čޖؒ��𗧂āu�{���v�ɁA����剺�ɂ����������������O���u�x�̊O�Ɉڂ��āu�{���v�ɂ��ꂽ�ق��A��ܔ��l�N�i�V�����j�A�����E�����E�C���J�̂�����ɂ�������H�����Ґ���E������Ɉڂ�A�O�҂͍ː��H���E�o��H���Ƃ����A��҂͊ω����ɑ֒n���āu�{���v�ƂȂ����B

�@�Ȃ��A�ΉY���̒ב��ɂ���đ������ꂽ�ΉY���́A�O���u�x���ɂ���Ȃ��瑺�n�ł��邽�߂Ɂu�������v�Ƃ��ꂽ�B

�@�Ɛb�c�̍Ĕz�u

�@���̂悤�ɁA�����u�x�ƊO���u�x�̊Ԃ́A�唴�I�������l�̋��Z����{���̓]���ɂ���āA��Z�̎����~�̂��������̉��~�͂���ɊO���ֈړ����A��r�I��g�̉Ɛb�Ɛe�q���̔n���g�����������n��A�܁��Z�Z�ΐl���g�s�j�F�O�����i�����j�Ɣn���g�������ď[������k���n��A�����g�E�n���g�̐e�q���������ď[�����������n����ӂɂ߂��炵�A��̖h���Ɋ������������B

�@�������ł́A��ɐڂ����o�ۗl�̒n�i��̌��Z���j�ɓ����E���m�̏�w�E�����ˎm��z�u���A���������͂�œV���@�E�@�����E�o���^�E��掛�i��Z�㎵�N�A���݂̒��⒬�Ɉڂ�j�Ȃǂ̏����쎛�@�Q�A�ꖜ���Z�Z�Z�Ή����ɗ\�A��Z�Z�Z�ΑO�c�Δn�����~�A���y�g���~��z�u���Ė�k����ѓ�����̋��Ђɔ������B

�@�܂��A���̂��ߐl���g�̔C���ł���Ў��̐��掛�@���ɂ�艜�����E�q��͏�����Ƌ{�̏��h���A�O�c���V�͐_�쎛�A�i�쑠�l�E�������ɁE���������͓V���@�̏��h�ӔC���킳�ꂽ�B

�@���̎�v���@�ɂ��Ă����l�ł���A�펞�ɂ����鎛�@�̏�ԉ��̈Ӑ}���\���Ă���B

�@���̂ق��O���u�x�̊O����Ґ�E����̊O�ɂ́A�e��悲�Ƃɐl���g��g�̎m�𒆐S�Ƃ��Ă���Ɏ��@�⑫�y�g�n�Ȃǂ�z���Ėh�����ł߂��B

�@���̎��̔z�u�̂����̎�Ȃ��̂Ƃ��āA�Ґ�̎������@�Q�Ƃ��̊Ԃɍ��݂���c��ȑ��y�g���~�ɂ���Ă����ɑ��Ԓn�т��\���������ƁA������ł́A����勴���Ɂu�勴�̒��v�A����ƊO���\�x�̐ړ_�Ɂu�����̒��v�Ƃ��ē����g�̏�m��u�������ƂȂǂ����邪�A�O��ˎ嗘��̕a�v�ɂ��A��Z�܋�N�i������j�ꌎ����l���̊Ԃɋ���A�Z���������ݏZ�ˏ\���Z�]�l�̉��~���n��̒n�Ɋ��肠�Ă�ꂽ�B

�@�Ȃ���̓���ɐڂ���n�i��̌��Z���j�ɂ͈�Z�N�i���a�Z�j�ɉ��~�n���ꖜ���Z�Z�Z�̉����ɗ\�A�O�̊ۂ���ړ������O���̉��R���q��炪���Z���A�����ɂ��l���g�̉��R�E�߁E���R���l�E���������≡�l�����q�E�㓡���Y���q�����Z���Ă������A��Z��ܔN�i���\��j�A�˖��ɂ��]�o�����B

�@���̂��Ƃ��悻��Z�N�ԁA�˗L�̋�n�Ƃ��ĕ��u���ꂽ���A�ꎵ���N�i�����O�j�A�ˊw�Z�i�����j���n�݂��ꂽ�B

�@���@�W����̖ړI

�@��ʂɋߐ��̏鉺���ł́A���@�͑傫�Ȍ����ƍL���~�n�Ƃ����R���I�Ӌ`�̂��߂ɁA���ʂ̖�����������݂������B

�@���Ȃ킿�A��s�ɂƂ��ğv���댯����������ʂ̖h����܂��͖h�䋒�_�Ƃ��āA�鉺�����O�̗v���ɁA���U���āA���邢�͏W�����Ĕz�u�����̂���ł������B

�@����鉺���ɂ����鎛�̔z�u�����̖ړI�̂悤�ɁA�������`�����ď�s�̖h��ɂ����������A�����A����@��k�����̐^���������ɓ��������O�c���́A���̏��喼�̏ꍇ�����A����@���@�E��k�ɑ��鐭����d��ɍl����K�v���������B

�@�����ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�������Ɏ����Ă��Ȃ��A����@���@�E��k�ւ̍��[���ȋ^�ƌx���S���������A����Ꝅ�̐��X�������|���A�Ȃ������Ă������Ǝ������̂ł���B

�@����Ꝅ�̗L�͖V��g����������A���Ƃ̓����Ԃ��Ȃ��吳�����A����鉺�̌㒬�Ɉڂ�A��܋㎵�N�i�c����j�ɂ͉͖k�S�p�c�����ώ������Ɉڂ����B

�@�܂��A�{�莛���㑶�@�i����ɂ�j�̖��q�����i���キ�����j���������A�z�O���������c�Ƙ@�@�̑����@���Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���c���������������P�����́A��Z����N�i�c���Z�j�A�ΐ�S��K���������ޖ{���Ɉڂ����B

�@�@�@�̒�q�@���V�������n�����A�{�莛���㌰�@��������ʂ��Đΐ�S���̑S�M�k�ɗ@�������Ƃ�������S���쑺�ɂ������Ɖ~�����A�鉺�Ɏ��n��^�����Ĉڂ����B

�@����������Ꝅ�̋��͂Ȏw���҂Ƃ��Ēm����͖k�S�؉z�������͉͖k�S����s���Ɉڂ�A����Ɍ܈�N�i�c���l�j���Ɉڂ�ȂǁA�����Ă̈���Ꝅ�̎w���I���@�͎��X�ɑ�������A�u������Ă������B

�@���̂ق��͖k�S�䏊���̌����q�͈���@�����ۗL���钷�i�����j�S���ł��������A���l�N�i�c����j�A�O�c�����\���̐��i�Ƃނ炫������j�𖽂���ꂽ���ߑS��k�������a���ɂ��Ă���悤�ɁA�Q�����@�⓹��ɂ����Ă����l�̌`�ő�������u������邩�A��k���藣���Ĕˍs���̖��[�@�\�ɑg������Ă������B

�@����@�ȊO�̎��@�́A���ƂƋ��ɉz�O����ڂ������́A�z���ɂ����ė��ǂƋ��ɍs�����A�����̋����l��ɜn�����n�������ꂽ���́A�z�O�E�z���E�\�o�E����ɂ����đO�c���̐M�]�A�����ɂ���Ď��n��^����ꂽ���̂ȂǗl�X�ł��邪�A�Â����炱�̒n�ɂ��������@�͂Ȃ��B

�@�O�̎��@�Q

�@����ɂ͎����Ə̂��鎛�@�W���n���K�C�R�[���@�Q�A�����쎛�@�Q������B

�@�����̎��@���w���L�x��w�c���n���x�Ȃǂł݂�ƁA��Z��ܔN�i���a���j�𒆐S�Ɏ��n��q�̂��A�鉺���O���炻�̒n�Ɉړ����Ă��Ă���B

�@�ꎵ��ܔN�i�����܁j�́w�Z�p���x�ɂ��鉺�̎��@�����͓��Z���A���̓���͐^�@�i����@�j���@�ܔ����i���{�莛�h�Z���A���{�莛�h�ܓ�j�E�S�̂̓�܃p�[�Z���g�ōł������A���Ŗ@�؏@�e�h�l�㎛�E���p�[�Z���g�A�����@�l�O���i���ɓ�����Z�j�E�ꔪ�p�[�Z���g�A�^���@��㎛�E���p�[�Z���g�A���@����i���ɓ�����j�E��p�[�Z���g�A�V��@��ꎛ�E�l�E�܃p�[�Z���g�A���ɗՍϏ@�㎛�A�V�䗥�@�E�@���h�e���i���ɓ�����j�E���@�ꎛ�ƂȂ��Ă���B

�@���̂�����������ӂɏW���������@�́A�v�܁Z���ɒB���A�^�@���@�������鉺���@�̓p�[�Z���g���W�����Ă���B

�@�K�C�R�[���@�Q�ɂ͏鉺�S���@�̓��p�[�Z���g���W�����A�@�؏@�����|�I�ɑ����B�����N��́A��Z��܁`�l�l�N�i���a�E���i���j�������ꔪ���ƂȂ�B

�@���ۊ��i��Z�l�l�`�l���j�ȍ~�A�������i��Z�ܔ��`�Z��j�ɂ͂킸���������������ꂽ�ɂ����Ȃ��B

�@�]���A�������@�Q�͈�Z��Z�N�i���a��j�ɏW���I�Ɍ������ꂽ�Ƃ����Ă������A�����͉K�C�R�[���@�Q�Ɠ��������a�E���i���Ɍ�������Ă���B

�@�Ȃ������E�K�C�R�̗����@�Q�ɂ́A�^�@�i����@�j���@�͂قƂ�ǂ݂��Ȃ��B

�@������䎛�@�Q�ɂ͓�O��������A�����@�������A�^�@�i���j���@�Z�����݂���B

�@�O��ˎm����͓����̍����Ɂu���O�����͈Ꝅ���Ɏ���v�Ƃ����ӎ�������ŁA�u�����A�育�͂��҂��A����i�͂ˁj�A������ɐ\�t�A���~�d�u�i���т����������j�d��ɕt���A����ɋX�~���v�������A�u���f�͐��s�\�i�Ȃ���������j��v�Ƃ����̂��A����̐^�@���@�E��k�ւ̎p���ł���A�鉺�̎��@�z�u�́A�鉺���Ƃ��̎��ӂ̐^�@���@�E��k�ɑ���Њd�E�Ď��̂��߂ɕ�͑Ԑ������邲�Ƃɂ������B

�@�鉺������̊���

�@�ȏ�A���Ă����悤�ɁA�O�c���������犰�i���ɂ����Ă̋���鉺�́A��Ƃ��ē��O����̖h�q�I���n����v�悳��A�g��̈�r�����ǂ��Ă����B

�@�������A�v��I�ɔz�u���ꂽ�Ɛb�c���Z�n�E���l���Z�n�E���@�Q�̎��ӂ▖�[�ł́A��Z�Z��N�i�������j�̑��ΐ��n����߂ɂ���āA���m�E���l�œy�n��K�v�Ƃ���҂́A�S���Ƃ̓y�n�̒������F���ꂽ���Ƃ������āA�_�n�̎s�X�����������ɐi��ł����B

�@����s�̋��s�X�n�̗֊s�́A�ۂڂ��̊������i��Z�Z��`����j�ɂł��������Ă���A�鉺������͂����Ɉꉞ�̊����������Ƃ������Ƃ��ł���B

�@��Z�Z�l�N�i�����l�j�ɂ͐l���ܖ��܈�Z�Z�A�Z���N�i�������j�ɂ͌ܖ����Z��ɒB���Ă����B

�@�Ȍ�A�s�s�{��Ƃ��ẮA�ނ���l���Ǝs�X�n��}�����悤�Ƃ���X���ɕς��Ă䂭�B

�@�鉺���̕��C�I�Ȋg��͓����A�ߐ��I�ȕ����V�X�e���ƍv�d�̓O�ꂵ�����D�����s���邽�߂ɗ��킪�v�悵������d�@�Ƒ傫���������邱�ƂƂȂ�A��Z�Z�Z�N�i�����Z�j�ɂ͑��ΐ��n�֎~�߂��o����đ��̓y�n���ɏI�~���������ꂽ�B

�@���������ΐ��n�́A���̋֎~�߈Ȍ���~�ނ��Ƃ����A���\���i��Z�����`�ꎵ�Z��j�ɓ���Ɛl���͕��m�E���l���킹�ē�ꖜ�l�ɂ��B�����Ƃ����B

�@�ЂƂ̏鉺���̒��ɁA��̔˂ɕC�G����喼���̉Ɛb�̏㉮�~�E�����~�����������݂����́A�]�ˈȊO�ɂ͋���������Ă͖����B

�@�܂��ɗL�傪�����悤���i�u���z��鉺���V�}�䕐�m�����V�فv�j�A�u�L�僒�i�X�R�m�]�˃m���j�߁v���鉺������́A�n���s�s�Ƃ��Ă͈ٗ�̉₩�Ȏp��������ɂ��������̂ł���B

�@�@3�@�����̊J�� top

�@���i���̊G��E�H�|

�@����̕����͔ː��O���ƌ���Ƃɂ킯����B

�@�O���̕����́A����Α喼�����ł���A���������ւ̊ł������B

�@�O�㗘�킪�����{�I�ł������قǁA�����������F�Z�����e�����B

�@��̓I�ɂ́A�����{�I�E���̐��I����ɂ������U���@�B�̉�[�Ɉ�����U���@��E�����̓o�p�����̈��ł���B

�@�@��͏@�B�قǔ��̐��I�ł͂Ȃ��������A�����{�I������Ƃ�O�c���̌�p�G�t�Ƃ��āA�������̊G��`�����Ƃɂ���Ė��{�̌�p�G�t�ł�����h�ƑR���A�܂��U���H�[���������邱�Ƃ��ł����B

�@���̂��Ƃ͂܂��A���킪�����̕��l�ł���A���̐_������������i�������܂����j�ł��邱�Ƃ�̖��Ɏ��m�����邱�Ƃł��������B

�@�@��͈�Z�l��N�i���i���j�A����̎l���x�P�������{�q���e���ɉł����ۂɔ���a���ɐV�z��������V��a�����̉��G��`���A����ɂ����Ă��u�H���}�����v�u���e�}���v�u�Q�ߐ}�����v�Ȃǔ����{�I�ȉ�����������������i���c���Ă���B

�@�@��S�����Ƒ������˂̌�p�G�t�ƂȂ������A����̕a�v�ɂ��O�c���̔����p���͏��ł��A�ނ��듿�쎁�Ɛ��������ɂ��e�˓��l�ƂȂ邱��ɂ́A�U�������̐g��Ƃ��钬�G�t�I���i�����Ȃ��Ă������ƂƂ����܂��āA����˂ł��A���{�̌�p�G�t���h�̑S�ʓI�o����݂�ɂ�����̂ł���B

�@�����H�|�����悤�B

�@�������ɂ͋��s�E��������H�|�E�l����������ɏ����ꂽ�B

�@���H�ł͒����i���傤����j�̌㓡�����i���s�j����܁Z�A���o���i���s�j���O�Z�l�}���A���쌹�Z�i���s�j�ܐl�}���A�ۛ��i��������j�̎�쎟�Y���i�����A���������Ɖ����j�܁Z�U�A�ҎR����i�����j��܁Z�A���{�����i�����j�܁��U�A���؎��d�i�����j��ܐl�}���A�����@�g�i�����j��Z�Z�A��c�莞�i�����j�܁Z�U�Ȃǂ������ꂽ�B

�@���{���㓡�����͂��߂Ƃ��鋞�s�̐E�l���]�˂Ă̂ɑ��A�O�c���͓��쎁�ɑR���Ď�Ƃ��ĕ����n�̓S�ۛƂ̐E�l���ĂB

�@���̂��߁A����ł͕������H���嗬�ɋ��s�㓡���H���������ĉ�����H���������A�D��E�@�ׂ����S�Ȑ��i�݁A���R�E���喼�E����ւ̑O�c������̑����Ƃ��Ē��d���ꂽ�B

�@�܂����G�ł́A����\�������i���s�j����Z�Z�ŏ�����A���œ�㓹���i���s�j�E���P�Z�i���s�j�E�����㕺�q�i���s�j���A���ɍb��t�̏t�c�����A���H�̓����F�d�A��H�̎R��P�E�q��炪����B |

�H��}���펪�G����

�\�������B�i�J���ǎ������j

|

�@�@���i�ق����j����

�@�щ��C�O�Y���͋��s�𒆐S�Ƃ��銰�i���̕�����@�ؕ����ƌĂ�ł����邪�A���i�̋������@�ؕ����ł������B

�@�U���@�B���@�ؐM�҂ł������悤�ɁA�@��E�������@�ؐM�҂ł������Ƃ݂��邪�A���i���̍H�|��w���������؎��ƁE���쌹�Z�E�\������E�R��P�E�q���͂�������@�ؐM�҂ł������B

�@�������@��k�̒��ɂ����Ė@�ؐM�҂��َ��̕����̐����������������Ƃ͋����ł��邪�A����͗̎�ɂ���ĈڐA�A���コ�ꂽ���ʁA�J�Ԃ������̂ł���������ł���B

�@����́A��Z�Z�N�Ԃɂ킽���č��Â�������@�ɑ��đł����܂ꂽ�����I���ł��������Ƃ͓��R�ł���A�������ɍ炢���Ƒz����������@�����́A�O�c���̕�������ɂ���č��₵�A�Ăш���@����������͔̂ː�����̌㔼�Ɏ����Ă���ł���B

�@�]���āA�M����G�g�̋��߂����R�����������́A�������Ĕe�҂̌��͂����铹��Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A����@���@�E��k�Ƃ̑Ό��̂Ȃ��ň琬���ꂽ���ʂ����邱�Ƃ��A�������Ă͂Ȃ�܂��B

�@���\

�@�ܑ�ˎ�O�c�j�I�͕������������v�����̂őc������ɂ���ė{�炳��A���̎����͈�Z�ܔ��N�i�������j���ꎵ��l�N�i���ۋ�j�̘Z�Z�N�Ԃɂ킽��B

�@�Ƃ��ɓ�������i�݂��Ɂj��ۉȐ��V�̐����I�E�w��I�w���Ə����́A�j�I�̐l�ԓI�������������ɂ��Ȃ������Ƃ�����B

�@����̎������͍����ł͈���@���@�E��k�g�D�̉�̂Ƒ̐��I�Ґ����Ƃ����ċߐ��I�Ȕˑ̐��̊����A�ΊO�I�ɂ͖��{��ɏI�n�������A�j�I�̑�ɂ͈���@���@�͔ˑ̐��Ɋ��S�ɑg�݂��܂�A��k�̔_���E���l�Ď��@�ւɑ����B

�@�܂��O�c�����g�A���쎁�̈��ɏ����đҋ�����A����̂���߂ĖړI�I�ȕ�������́A�j�I�ɂƂ��Ă͕S���Α喼�Ƃ��Ă̕x�T���֎�����Ƃ����Ӗ����������ɂȂ��Ă��܂����B

�@�j�I���N�i���j�߂��}���͘a�E���E�m���A������ÔŁE�V�ŁE�ÕM�E�V�ʁA���ɐ}���E�G�����E�ߏ�E�Ï��ȁA��w������Ζ{���w����ŁA�����镪��ɂ����ł���B

�@����Ƃ��A�������[���������j�I�ɑ��āA�u���{�̂��߂ɏ��Еۑ��̑厖�Ƃ��Ȃ����Ă���ƕ����ĐS������ł���܂��v�Ə�������ƁA�j�I�́A�u���̂悤�ɌÐЕۑ��̂��߂ɂ���Ă���킯�ł͂���܂���B�Z�����ł͏����\�킹�܂���̂ŁA�����ꂨ����܂����܂ɂ�����肨�b���������Ǝv���Ă���܂��v�Əq�ׂ��Ƃ����邪�A�S���Α喼�̕������ƂƂ��Ă̎����͂����Ă�����߂Ė��ړI�ł��������Ƃ��킩��B

�@�w�ҁE�H�|�E�l�̏��فA�H�|�i�E�}���̏N�W��ۑ��A���ƂɁu�����S�������v�̐����Ȃǂɂ����Ă����l�ł������B

�@�Ƃ������A�S���̕x�ɂ܂����č]�ˁE���s�������n���s�s���̕��������肠�������Ƃ͒m����Ƃ���ł���B

�@���čH�|�ł́A���H�̌㓡����E���ؐ���E���ؐ����A�����̑��R�l�Y���q�A����̑��Œ����q��A���F�̈������E�q��Ȃǂ������B

�@���̂ق��A�n���̒����E�l�{�芦賂������B

�@����ɍH����ݒu���A���G�E���E���E����E�G�E�j�E��E�O���E�����E�ۛƁE���b��E�����E鞢�i�䂪���j�E���i�����ˁj���E�`�E�S�C����E�ƁE�D�E�|�E��H�E���E��\�앨�ȂǓ�O��ɂ킽�������A�Ȃ��ł����E�j�H�E�G��E��E�ۛƂɂ��Ă͂Ƃ��ɗ͂���ꂽ�B

�@�܂��A�����̋Z�p�����������e��̍H�|�i�\�\���H�E���E�D���E���F�E�ł����E����E���G�E�؍ށE�|�E�v�ނȂǓ�Z��ɂ��Ėc��ȃT���v�����N�W�����ނ����B

�@���ꂪ���ɂ����u�S�H��Ɓv�ŁA���\�H�|�̈��R���N�V�����ł���A�ߐ����p�H�|�Z�p�̕�ɂƂ������ׂ����̂ŁA���ړI���ƂƂ͂����Ȃ���A���ʓI�ɂ͓��R�H�|�̓`���ƋZ�p�ۑ��Ƃ�����厖�Ƃ𐄐i�����Ƃ������т͔F�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����̋���ł��A���̓`�������X�Ɛ��������Ă���̂�����B

�@���̍��A�{�������E�����E����E���`�E���R�E���ʂ炪������Ă����Η��A�����O�Z�Z�A���R��܁Z�A���ʎO�Z�Z�������ꂽ�B

�@�܂��A�U���H�[�ɑ���č]�˂̉�Ǝ��L�v�A�q�̔��~�E���_�����A�@�n��^�����}����������Ē蒅�����B

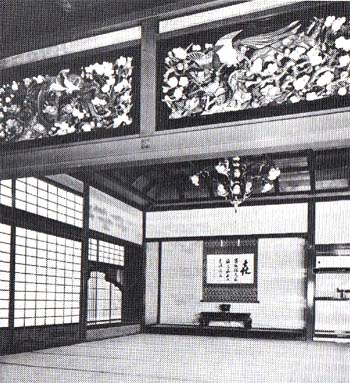

�@���̑��A���T�H���j�I�̎��i���Ɓj�߂ɉ����ĊG��`���A���̖�l�̋v����i�����ʊǂ��ӂ�����B |

�S�H����@�ӂ��܂̈�����ƓB�B���B

|

�@����̕��^

�@�w�ҁE���l�̗���������A��҂̏��i�i�O�i�ڌ܂̎��q�j�E�؉������E�\�������E�������ȂǁA�{���w���j���ᐅ�A���w�̓c����ՁE���^�ÁA�L�E�̎��̈ɐ��ĕ��ȂǁA�킪���ߐ��j��ɖ����c������Z�l�]�����Ă���B

�@�܂��A���\���_�ɂ̂ڂ�}���̏N�W���Ȃ���A�����̑��o�t���ɂ��������B

�@���s�́u�����S�������v�ɂ݂�悤�ɁA�ؗp�{��������̌Õ�����}����˂̔�p�ŕ�C�������A���������ĕԋp�����B

�@�����ɏq�ׂ����i�����͂�����Đl�������ł��艤�������ł��������A�j�I�������̕����͂��̏W�听�ł���A���i�������l�A�喼�����̑��ʂ������B

�@���������Ȃ��ŁA���Ԃ̕������J�Ԃ����B

�@���Ȃ킿�A�璬�ŏ�����o�c�����n���i�ӂ�j�ܘY���q���o�~�W�w������x�㉺�����s�����̂��菉�߂ɁA�����ŕĎ��i�����Ƃ������j���c�ޖ唴�I�������l�O�Ӊ���Y���q�̗{�q�ƂȂ��A���̌o�ϗ͂�p���ĐϋɓI�ɏo�ŋƂ��n�߂��B

�@�ꎵ��ܔN�i�����܁j�̑��Ŗژ^�ɂ��A�w�ɐ�����a��荂��a�̉Y�{�����Δd�B�������}�x�w�k�����]�˓����}�x�w�����蒆�哹���C���}�x�w�����L�x�w���R�T��V�}�x�w�S���}�x�w�S���}�x�w�O�p�W�x�w�Z�p�W�x�w�����N��L�x�w�N��ꗗ�x�w�O��ԕǕ����i�x�w�A�̉J��L�x�w��j���W�x�w�A�̎��ژa�̏��x�w�ʒÓ��a�̕���x�w���V�����`��x�w���Ɨv���|���x�w���p���{�x�w�M�̊C����{�x�w�g�t����{�x�w���̊C����{�x�w�K�C�W�x�i�o�~�W�j�Ȃǂ̏o�ł�����A�����ē��L�͈�ʒ��l��ΏۂƂ��Č��\�����l�Љ�̌o�ϓI�ȗ]�T��m�邱�Ƃ��ł��邪�A���͕��m�E��w���l��ΏۂƂ������x�̋��{���s���ŁA�����̍����������������Ƃ��ł���B

�@���̂ق��A��Z�㔪�N�i���\��j�A�m�Ԃ�����̒n�����Ƃ��ꂽ���Ƃɂ��A����ł͏ԕ��̔o�~���ɂ킩�ɐ���ƂȂ�A�m�_�H���̕ʂ��킸�����̔o�l���o�ĉ���Ԗ���`���������A���������w�g���Ɉʒu����l�X�ł������B

�@���\�ȍ~�́A�x�����i���h�A�r�c���E�q��̓�j�j���o�āA�Ԗ�n���ɗ��o�_�������Đ������������o�������A���\���ɂ݂�悤�Ȕ��Ⴓ�͂Ȃ��A�莮���E�`���������B

�@�����A�{�����̑K���ܕ��q�̂��Ƃ���������A���`�ݖ��������E�������l�̏W�܂�ł�����ݖ��A���̔o�~���z�i����s���̉����n�����j�ɂ݂�悤�ɁA�o�~�͗w�E���̓��̕��y�Ɠ��l�ɏ��������Ă��������A�w�⒃�Ƃ͈قȂ�A�����܂ł������̋��{�Ƃ��ēƎ����������̂ł������B�@���p�E�H�|�ɂ��Ă��A���\�ȍ~�͑O���̍����ɂ���ׁA�݂�ׂ����̂��Ȃ��B

�@�킸���Ɉ���ˎ�čL���ꔪ�ꎵ�N�i�������j�ɒ��H���A�ܔN������Ŋ��������|���a�ƒ뉀�̌��Z���i����낭����j������B

�@�|���a�͐čL����䏊�����̏�Ƃ��Đv�������̂ŁA��̐��O�܁A�������O�܁Z���ɂ���ԍL��Ȃ��̂ł��������A��l�N�i�������j�����A�čL�̎��Ƌ��ɉꂽ�B

�@�܂��A�Z�O�N�i���v�O�j�A�čL�v�l�̉B�����Ƃ��Ē|���a�Ւn�ɒF��a�����Ă�ꂽ�B�@���A���F�t�i���������j�ł���B

�@�˂ɂ���K�͌��z�H���̍Ō�̂��̂ł���A�ˌ�p��H���͂��ߍH�l�A��p�E�l���������ꂽ�B |

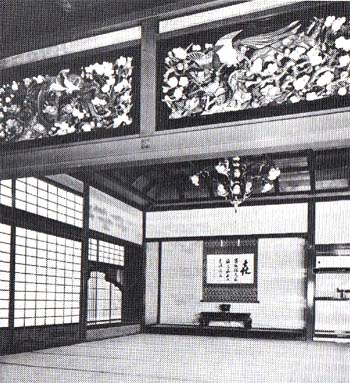

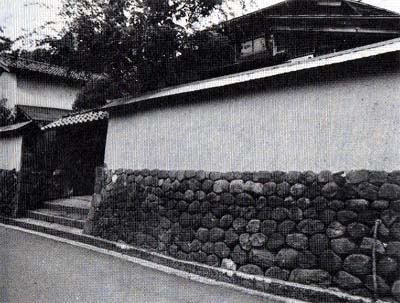

���F�t�@�y���̊ԂƌĂ��Ζʏ��B

|

�@�@4�@���l�̏��H�Ɗ��� top

�@�����I��p�B���l

�@�����̏鉺�����l�́A�̎��鉺���̎��E���l�ɑ��A�����K���i��̍����O���狟������܂Ăɂ͐������Ă��炸�A�̎厩�炪�L�͒��l�ɕK�v�i���w�����Ē��B�����Ă����B

�@���ꂪ�����I��p�B���l�ł���A��̖唴�I�������l�ł������B

�@���Ƃ�����̊O�`�{�����i����s���j�̏h�V���R��v���͂��߁A�O�c���̕���ĂȂǂ��z�ォ�璲�B�������������q�i�R�鍑�����j�A���̂ق��z�O�������q�i�z�O�{���ɋ߂��Љ����j�E�z�O���앺�q�i���j�E���쉮�����i�͓����쑺�j�E���������q�i���s�j�A�̓��ݏZ�̐�쉮���Y���q�i�͖k�S��쑺�j�E�����y�E�q���i���j�E�����F�l�Y�i�ΐ�S�j�E�T�b���^���i�͖k�S�X�����j�E�쑽�����F�E�q���i�z���k���j�E�{�|���썶�q���i�\���S�{�|���j�E�X���������q���i�͖k�S�X�����j�E�{�g���@�E�q���i�\���S�{�g���j������������ړI�̂��߂ɋ���ɏ����ꂽ���l�����ł������B |

�ˎ傩��������l�ւ̏����@3�㗘�킩��唴�I�������l��

���쉮�����E���]����Y�O�Y�E�؉������q�E�����F�E�q��E

�哤�����E�q��E�Ή��O���q��6�l�ɐ����킹�Ă����˕Ă��A

��Ŏx�����A�F�ς������Ƃ����������́B�i��F��������)

|

�@�������A�S�����K�炸�����O�c���̈Ӑ}����悤�ȉ��u�n�Ƃ̎�������钬�ւ���ł͂Ȃ��A�Ȃ��ɂ͒����Ƃ��ď鉺�ɋ��Z���钬���̐��b�����闧��ɐ�����҂��������B

�@���i���i��Z��l�`�l�O�j�ɂȂ�ƁA��x�̉Ђ��_�@�ɋߐ��I�ȓs�s�v���������{����A�R���I�E�i�ϓI�ȋ��͂قڊ����������A�o�ϓI�ɂ͂Ȃ��̓��S��ɂ킽���Ċ��������̓I�ȏ��l�͐������Ă��炸�A�̍������o�ϓI�ɓ��ꂵ�����ƍl����̎�ɂƂ��Ċu�C�~�y�i�����������悤�j�̎v���ł������B

�@���̂��߁A�O�c���͎�v�ȓs�s�A����E�����i�����s�j�E�{���i����s�j�E���C�i���C�s�j�E�����i�����s�j�E�����i�x�R�������s�j�E�����i�����Îs�j�ɒ���s���A���Γ��i���܂����邬�A������s�j�E��[�i���傤�͂ȁA�����v�g�S�j�E�X���i�Ђ݁A���X���s�j�ɂ͒��ً���u���A�ˌ��͂ɂ���ĕĂ̍ݕ����i�n���֔���j���͂��߂Ƃ���̓��̓��Y���̈琬�E�W�U�Ƌ���ւ̏W�������݁A��Z�O���N�i���i��܁j�ɂ͋���֑����Ă���Ă̂����A��Z�Z����֑���R�s��J������݂Ă���B

�@���̍��A����E�z���Y�̕z�i�����z�E���u�z�E�ܘY�ەz�j�A���i��[���E�������A���s�ł͉��ꌦ�Ƒ��̂��ꂽ�j���W�U����A���͂��̂قƂ�ǂ����s�֑���ꂽ�B

�@���������Ȃ��ŁA�s�s�ɂ����ď�ɃR���X�N���g�ɋ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��H���i�ɂ��ẮA�≮�ɂ���ʂ̋������K�v�ł���A��ܔ��Z�N�i�V����l�j������l���A�������̎�͔\�o�����̋����ɑ��ċ��ނ̐ꔄ����^���Ă��邪�A����⏬���ł����l�ł������Ǝv����B

�@��܋��N�i�c���l�j�A����̋����͑O�c���̌�p���߂Ă���Ƃ̗��R�ʼnc�Ƃ̕ی��̎�Ɋ肢�A��O�Z�іڂ̑ݗ^���A����ɑ��≮���͖��N��q�i���j��Z�Z������[�����B

�@�c�����i��܋�Z�`��Z��l�j�A�O�c���͋��Z�̎��E���l�ւ̋��ނ̋������~���ɂ����悤�X�܂̐����ӂ₵�����A���i�ɂ��Ă͖≮�ł��߂�悤���w���A�≮�̈琬�E�ۏɂƂ߂��B

�@�̓��≮�̈琬

�@�ꎵ���I�ɓ���ƁA����˂ł͔_���Ɋւ����吭���{���ꂽ�B���Ȃ킿�A����@�ł������B

�@����@�͉���˂������I�ɂ��o�ϓI�ɂ������I�Ȉ�@���āA�ߐ��I�ȑ̐��A�ʂ̌��t�ł����Ȃ�Ζ��ˑ̐����m���������{�@�ƂȂ����B

�@�_���͊��S�ɗ̎�̒��ڎx�z���ɂ�����A�N�v�͓O��I�ɍI���Ɏ��D�����d�g�݂ƂȂ�A���͑O�c���̊��S�T�����[�}���������B

�@�����������v�ɑΉ����A�s�s�⒬���傫���ω������B

�@����@�̎��{���蒅���A�_���Ɠs�s���ꌳ�I�ɗ̎�ɂ���Ďx�z�����ƁA�̍����̗��ʋ@�\����萳�m�ɔc�����A�O�c���̗̎�����̎x���ɂȂ�悤�Ȑ��s�Ȃ���͓̂��R�ł������B

�@���̂��߁A�唴�I�ȓ������l���ӂ��߂āA�܂���鉺���Ɉ���Ă����V���̏��l�𒆐S�Ƃ��Ċe��̖≮�𐬗������A�ނ�ɗ̓��̏��i�����Ɏx�z�����A�����ʂ��ė̍��o�ς̊��S�x�z���s�Ȃ�ꂽ�B

�@���ƂɈ�Z���O�N�i�V�a�O�j�ɂ́A�W�����Ė≮���ł����B

�@���N�܌��A��璬�̖{���y���q�E���������q�����z�\�O���̖Ȃ��W�U����≮�ɔC������A�Z���ɂ͓쒬�̖��J�������q��A�����̋{�����F���q��A�В��̌����^�E�q�傪�̓��̘X�̏W�U�����ɍs�Ȃ��≮�ɁA�����ɂ͉͓����̎��������q�A�쒬�̖����F���q��������ꂽ�B

�@�����ɂ͔������̒Ô����L�E�q��A�͓쒬�i����s�В��j�̔��Z�������q�A�ΉY���̒��������q�E��É����Y���q�A�͌����̓ޗlj������q���̍����Ē����̐��i��������j�ɁA�����A�͌����̎����s�E�q��E�ȉ��ܘY���q�A�G���̑�O�Ɖ��~���Y���؎�≮�ɁA��ꌎ�ɂ͖@�D�����̓�ݎ��E�q��A�V�G���̋k���Õ��q�A�o�������̏��C���l�L�q�傪�����≮�ɔC����ꂽ�B

�@���̑��A�Έ����̔\�o����Y���q�E�_�������E�q��A�������̕H�r�����E�q��A�\�Ԓ��̐����J���`�E�q�傪������ɁA�V�G���̏��q�G���E�q��A�X�����̓����������q��A�c���̐������㕺�q���ؒY�≮�ɔC�����ꂽ�B

�@���̑��A��舵�����i�̐V�N�����v������鋛�≮�͋��E�{�����E�������E�������̎l�s�s�ɒu���ꂽ���A���ł��L��m���q�E�����O�Y�E�q��E�p�����E�q��E��X�s���^�O�E�q��A�{�����łَ͉q�����E�q��A�������ł͗��E�q��E�����q��A�������ł͐V�ۉ����Y�E�q�傪����B

�@�V�ۉ��͋��l�����̌Â������s��ł���ܒ��s����o�c���������̏��l�̖���ł���B

�@�܂��A���N�����A�唴�I�������l���іV�����̈ꑰ���іV�����ƍ��������Y�L�q�傪�吹���ˌ�Z�p����A���≮�𖽂���ꂽ�B

�@�������āA�̓��ɂ����āA��v�ȏ��i���W�U���ēs�s�Z���̕K���i���[�����邽�߂̖≮�@�\�͐�������A�̓����ʂ̃��[�g���m�����Ă������B

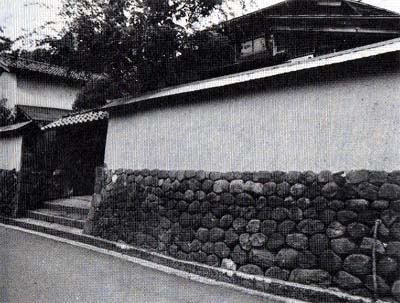

���\���̕В��E���іV�@�E�����В��B

���іV���̂������͈ƌ��p���B�i�ߗ����A����Ƒ��j |

���\���̋����@���꒬�Ɛ���勴�̓�l�B

�@(�ߗ����A����Ƒ�) |

�@�s�i�����j����X�܂�

�@�O�c���̓��邵������̓X�܂̌`�͖��炩�łȂ����A���̏����́A�̎傩��s��D���������A��߂�ꂽ���Ɏs���A���̓��ɂ͑��̒��ւ������Ă�������s�̌`���Ƃ��Ă����B

�@�₪�Ĉꎵ���I�ɓ��邱��ɂ́A�Œ肵���ꏊ�ɓX���\����X���Ƃɔ��B���Ă������B

�@�������i��Z�Z��`����N�j�ɂȂ�ƁA�X�܂������l�̂ق��ɐU�i�ӂ�j���菤�l���������ꂽ�B

�@�Ƃ��ɏ鉺�̎��E���l�̖����̐����Ɍ��������Ƃ̂ł��Ȃ���E����ނ��s���X�ɔ����ɍs�����A�Ƃ܂ʼn^�сA�i��߂̂ł���U����͐l�C���������B

�@�������U���菤�l�͎��{�����Ȃ��Ƃ��������ł��邱�Ƃ���A�������ɂ͑������A��Z�Z�Z�N�i�����Z�j�ɂ͋��≮���X���l�̕ی��˂Ɋ肤�قǂł������B

�@���̂悤�ȐU���菤�l�̑����́A����@���{�ɂ��_������ǂ��o���ꂽ�_�����A����ɓ����ď����n�߂����̂�����ł��낤�B

�@�̎�́A���̂悤�ȐU���菤�l�ɂ���ēX���l�̌������Ƃ���邱�Ƃ�������A�U���菤�l���K�������B

�@���Ȃ킿�A�����E���킵�E��������E�̂��E�ӂ��E���������E���̂���E���������E�����E�ۂ��ۂ��Ȃǂ͓X���l�݂̂ɋ����ꂽ���ŁA�L���œX���l�������c�����ꍇ���U���菤�l�ɂ͓n���ꂸ�A�����E�����p�Ƃ��Ďl�\�����l�ɔ���ꂽ�B

�@�U���菤�l�ɓn���ꂽ�̂́A�������E�������E�����܂��E��������E�����ꂢ�E���킢���ɁE�͂܂���݂̂Ƃ��ꂽ���A��������l�̑������Ɍ���ꂽ�B

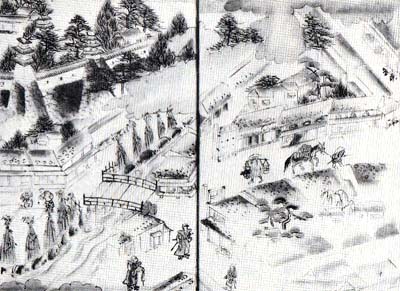

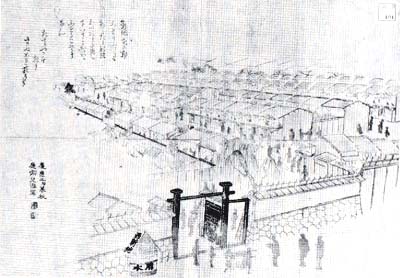

�@���āA�ː��O���̋��̌i�ς�`�������̂Ɂu���\������鉺�G�}�v������B���e�͔_�k�}�̈ꕔ���Ƃ��ĕ`���ꂽ���̂ł��邪�A�鉺����x�L�����i����s�L�����j����k���X�������ɍҐ�勴��n��A���іV�E�������҂��ւāA����鉺���̒��S�ł���������E���꒬�E�X��������t�����A�����ď鉺���k�x�̑���i�����Ёj���Ɏ��闼���̕��i��`�������̂ł���B��̐}�ɕ`����Ă����i����A�����̏��X�̎p�����Ă݂悤�B

�@���Ȃ��ł́A����K�̂��錚���̒Ⴂ��K���̏��X�������A�Ԍ��͎O���i��Ԃ͖��E�����[�g���j����܊ԁA�����͔����ŏ��X�Ɂg�K���h�i�����j��������B�ʂ�ɖʂ�����K�́A�X�I���Ԍ������ς��Ɋg���A�m�������������Ă���B

�@��͎����i���Ƃ݂ǁj�ŕ����A���͎��˂��͂����ēX���J�����B

�@�X�O�̊X�H��ɂ́A���⌳�\�����L��鞂⒅���������������������A�����ɂ����\�������炵������鉺����f�i�����邪�A���Ƃł͉��������Ă���̂��}�������łȂ����߂͂����肵�Ȃ��B�Ґ싴�l�̏��Ƃł́A���ށE��E�ʕ������сA���іV���t�߂̏��Ƃł͐|����ׂ��X���ڗ����Ă���B

�@�������t�߂Ƃ݂��鏤�Ƃł͕Ė≮�E���������X�E�b�h�i�������イ�j�u����������݂���B

�@�܂��A�X�����ӂł͕ĕU��ςX������ł���B�܂��V���_�Ŗ�Ȃǂ�S�����U����̎p�������B

�@�E�l�ƐE�l�̒�

�@�鉺���̐������ɂ����ẮA�E�l�͗̎�ɕ�d������̂Ƃ���A�̎�̂��߂̕�����͂��ߐ����K���i�E�H�|�i�̐����A��s�E�a�ɁE�鉺�̎����~�E���ƂȂǂ̌��z���s�Ȃ��Z�p�ҏW�c����������A�S�ʓI�ȕی�������A���~�n��^�����A���̒n�ɏW�Z������ꂽ�B

�@���Ƃɑ�H�͏�s�Ə鉺�����݂ɂƂ��čł��d�v�ȐE�l�ł���A�ؔ҂��E�ǐE�l�E�H�i�������j�E���E�l�Ȃǂ𗦂����B

�@���̂��߁A��ܔ��l�N�i�V�����j�A�쎖���ɓo�^���ꂽ��Z�Z�l�̓�����H�ɂ͈�l�ɑO����Z�ԁA���s��Z�Ԃ̈�Z�Z�̉��~�n���A����ɏ������H�ɂ͊Ԍ��܊ԁA���s��Z�Ԃ̌܁Z�̋���n�A�勘�؈��ɂ͊Ԍ��l�ԁA���s��Z�Ԃ̎l�Z�̋���n��^���A�����E�����E�C���J�t�߂ɏZ�܂킹���B

�@��Z�O��N�i���i���j�̑�Ό�́A�Ґ�͌����J�ĉ͌����ɂ�������H���Əo��H���ɑ֒n��^���đ��ֈڂ��A����ɐ���ω����̒n�Ɉڂ����B

�@���a�N���i��Z��܁`��O�j�ɂ͑�H�̐��͖𗿂Ƃ��ĐؕČ܁Z�U�������ꂽ�B

�@��Z���N�i����O�j�̍]�˂̑�ɂ́A�˂ɂ̍]�ˉ��~�̕����ɏ]�����邽�ߍ]�˂ɉ���A�O��ˎ嗘�킪������ɉB�B�������ۂ͎O�A�l�N�Ƃ��������ōȎq�Ƃ��ǂ��������Ɉڂ����҂��������B����ł���Z���ܔN�i�勝��j�ɂ͎O�Z�Z�l�̑�H������ɋ��Z���Ă����B

�@���̑��A�鉺���ɂ͓��b��E�b��t�E��t�E���H�t�E�Վt�E���t�E���t�E�����t�E���t�E�����Ȃǂ̕���E�l�A�ǐE�l�E���E�l�E�勘�E�l�E�ΐE�l�Ȃǂ̌��z�E�l�A�H�|�E�l������A�����̐E�l�̂Ȃ��ł���Y���q�i���E�l�j�E��������i�����j�E�������E�q���i�����j�E�ٍ����ܘY�i���F�j�E�����\�Y�i���j�E���C�����Y�E�q���i���j�E�v�����q��ܘY�i��v�H�j�E�����q�原�Y�i���j�Ȃǂ͂悭�m���A�̎��艮�~�n��^�����A�}�������������̂��������B

�@��ʒ��l�̂��߂ɐ��삷��E�l�ɂ��A����H�Ȃǂ̍H�|�E�l�A�L�E���E�����Ȃǂ�����b��E�l�A���E�l�A�w���E�l�Ȃǂ������B

�@�E�l�͓����E���Ƃɓ������ɏZ�ނ��Ƃ������Ƃ��āA��H���E�o��H���E�勘�ɕВ��E���h���E�j�����E���⒬�E�ۊᒬ�E�Δ����Ȃǂ�����E�l���̒������������B

�@����ł́A�ˏ��̐E�l�̐��͏��l�̐l����葽�������Ƃ�����B

�l�́@�ː�����̋��� top

�@�@1�@���̑�Ƌ���

�@���̑��

�@�������ȗ��A�鉺�̖c����}���Ă�������́A���y�⎘����l�̑����A���l�̎��O�j�A�_��������Ђ����ɗ��ꂱ��ł���n�����_���Ȃǂɂ���āA�n��E��K��E��肪�ӂ��A�����Z�n�ƒ��l���Z�n�����藐��A�܂��_�����Z�n�ƒ��l���Z�n���������A���̍s���ɍ����������Ă����B�ꎵ�܋�N�i����j�A���܂��鉺�̋�Z�p�[�Z���g���Ă�������g���̑�h�ɂ���āA�����̓s�s���͈ꋓ�ɉ��������B����̖唴�I�������l�A�T�c�ɉE�q��̏����c�������Y�^�ɂ��A�͎l����ܓ��̌ߌ�O�������A��쎛���̏w��������o���A��c�����E�\�O�Ԓ��ւƔ�щ����Ђ͂���Ɋe���ʂɕ��U���āA�����͂��ߏ鉺�̑唼���Ă������A��O�Ƃ�����܂ŔR���Ă悤�₭�~�A�Ƃ����B

�@���̉Ђŏ���̖{�ہE��̊ہE�O�̊ہE�E�i�₮��j�E�a�قȂLj�Z�A�y����㓏���Ă��A��Ђ��������~�����ꌬ�A���@��Z�Z���ɂ̂ڂ����B���l���Z�n�̜�Ђ͘Z�㒬�A�Ď��Ɖ��͌܌ܘZ�����ɂ���B

�@�˂͋}�����{���ܖ������ؗp���A�܂��z�������z�R�E�������z�R�Y�o�̉����N�ɂ킽�蔄�p����ȂǁA��s�E�a�ٍČ��Ɏ��s���A�ƒ��̎��E�����ɑ��đ��Ă���o���A���z�p�̏��ނ�n�����B���ނ͎O�Z�Z�ɂ���{�Ƃ��ċ߂��̎R����n���ꂽ���A�Ƃ��ɕ��̎��͈�ܖ{�A���y�͎��{�A���҂͎O�{�Ƃ��ꂽ�B�܂���H���̑��̐E�l�ɑ��A��������h�����߁@�u�|�ؓ����i���l�ɕs�d�A���������ɉv�v�����Ƃ��w�������B�������āA��A��N�̌�ɂ́A�̍����V�����������ꂽ�B

|

����˂̉Ώ���s�@�ޔ@�t�M�́w����˔N���s���}�G�x�ɕ`

���ꂽ����̎w�����Ƃ�Ώ���s�B�i�����w����w���U�j

�@�h�Α̐�

�@���̑���_�@�ɁA�˂ł͏鉺���̖h�E���h�̐��̕K�v����Ɋ����A���𓌐���k�̑�O���[�v�ɂ킯�A���̈�O���[�v�����Ăɕ����Ĕ��g�Ƃ����B���g�̓����͎O����Z�̏��O���[�v�Ƃ����B

�@�e���O���[�v�͒��̐��i��Ɛ��ɂ���Ĉ꒬�P�Ƃ̂��̂����Z�]�������킹���O���[�v�ȂǁA�Ɛ�����݂Ă���ߍ]���̌O������Έ����ق���̎��O�ꌬ�ȂǁA�召�l�X�ł��������A�e���O���[�v�ɂ͏���̐���������߂�ꂽ�B

�@��������v����ƁA�S���g���l�Z�̏��O���[�v�ɕ����A���悻���O���ƂȂ�B |

����@�E����A�O�В����E���]�ؒ����E���]�ؒ����E���璬���E

���O���E�쒬���E�ΉY���E�@�D�������E�ܖ������E�В����B

|

�@���̈��Ƃ��ď��������т̑g�̓����\�Ŏ����ƉE��̕\�̂悤�ɂȂ�B

�@�ꎵ���Z�N�i�V���Z�j�́u��v�ɂ��ƁA�g���ʼnΎ�����������Ƒg���ŏ�����悤�g���̒��X���Ώ��������Q���ċ킯���邱�Ƃ��`���Â����A�܂��A�g���قȂ��Ă��Ă��אڂ̃O���[�v�ɉΎ�����������Ώ��ɋ킯���邱�ƂƂ���A�̐��E�g�����͐����i�E�̎ʐ^�j�������ċ킯���A�Ύ����牓���g�ł͒���l�߁A���ڊ̐��̎w�}��҂����B

�@�w������h�̂���݁x�i�{���͋���s�����̊��s�������̂ł��邪�A�ː����̋L�q�Ɍ�܂肪�����j�ɂ��u���Ώ��͓Z�i�܂Ƃ��j���Ȃ��A���̖͗l����ߔ��������p���v�Ƃ��邪�A���X�ł͐�����쐻���A���E��E�Z�ɗp�����B

�@�s�s�̉Ђ͔ˏ����̎�̍ő�S���ł���A���N�̂悤�Ɏ��E���l�ɑ��u�ΔV�p�S�v�Ə��ɂ��Č��d�Ȏ��B�����݂Ă������A�Ƃ��ɒ��l�ɑ��Ă͒���ԁE��ԁE���g�ԂȂǂ��`���Ƃ��A�\�l�g���ƂɁA�͂����E�҉��E���E�F��Ȃǂ�����������B

�@����������

�@�������ĕ�����������̒��X�ƁA�������ꂽ���x�̏�ɒz���ꂽ�����╶���̔ɉh�̂悤���́A�����̐l�X�̖ڂɂǂ��f�����ł��낤���B

�@���łɁA���\���ɁA�L��́A����̔ɉh�Ԃ���A

�@�u�z�o��O�B�m���m�咆���g�F��{�j�W�e�A�L�僒�i�X�R�m�]�˃m���j�߃L��c�c�郒���j�V�e�A�����֒������i�X�ҁA���s�m�O�j�u���{�o�J���i���v�Ƃ����Ă������A����ɉ����Ĉꎵ����N�i���i���j�H�A�����

�@�u�����E���C�Ȃǂ��߂ċ���ɒ����ʁB����̂��͂����Ȃ�킫�ē��ւ�B

�@���ƌ����ׂĒ��`�[�M�i���傤����䂤���j�̉���A�ɗ������ׂ��B

�@�Ґ�E��m��ȂǂƂ��Ӌ��͗��E�����ɂ����܂��B�l�n�̑�������Ԃ��Ȃ��v�i�w�z�H�I�s�x�j�Əq�ׂĂ���B

�@���̌㔪�N�������ꎵ���Z�N�i���i��j�A����̒��������̊O�̂���m���l�́A����ɂ��āA

�@�u�܍��L�`�ɂ��Ė����n���ɍ��炸�A��E�d�֑̕����A�C���g�܂�����c�c�v�Ǝ��R�̕��Y���L�x�Ő��������̏[�����Ă��邳�܂�����i�ȉ��͂�������w���z���F�����^�x�j�A�H�����炩����ׁc�c�����̏��l�A���E��a�̂̕�Y�A�F�X�̈ߕ����A�F������S���������ׂ̈ɉ^��������A���Ƃ��Č����鎖�Ȃ��v�ƌo�ϊ����̊����Ȃ��Ƃ��ق߁A�����ċ���̒��l�����m���A�L���ȕ�炵�����A���W���[���y����ł���ƁA�ߑ�]���Ƃ��v����قǁA�����̋���鉺���̔��W�Ɣɉh�Ԃ������Ă���B

�@�@2�@�鉺������̍\�� top

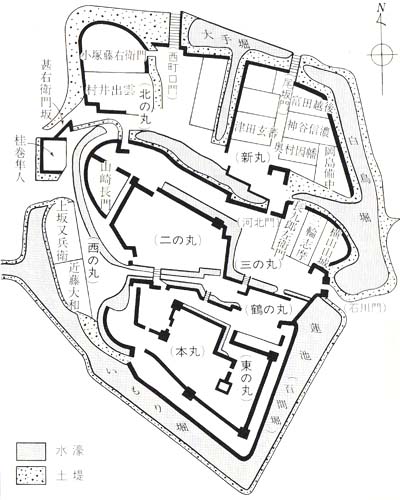

�@�{���ƒn�q��

�@����̏鉺�́A�������˗̎�̌��L�n�i��s�E�������E���K�n�j�Ǝ��q�̒n�i�㉮�~�E�����~�j�ƒ��l���Z�n�ɑ�ʂ����B

�@�]���ď鉺���Ƃ����͈̂�ʂɒ��l���Z�n���w�����Ƃ������B

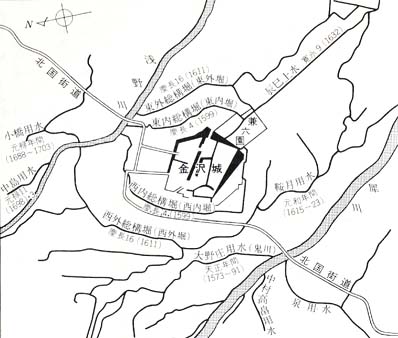

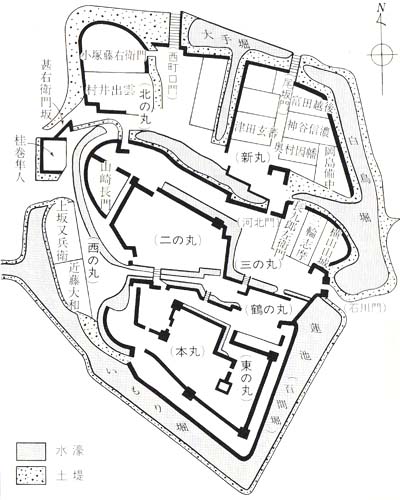

�@����鉺���͖{���E�n�q���E���Ж�O�n�E���ΐ��n�ɕ�������B

�@�����̂����{���͑O�̏͂ŏq�ׂ��悤�Ɏ������n�̒��X�ƑO�c�����������ɗ��Ă�ꂽ���X�Ƃ��琬�����Ă���A���̏��߂͎������n�̌㒬�E�����E�����E�璬�E�ߍ]���A����ɏ����鏼�����E�������E�ޖؒ��ƁA�Ȍ�ɐ����������]���̋㒬�ł����i�悭������g���R�����h�̖��͂�����Ȃ��j�B

�@���̂ق��A�{���ɂ����Ƃ��āA������ɋ߂��ܒ��E���J���E�����Ɠ쒬���ɐ��������ΉY���A���a���܂łɐ��������͌������H���Ȃǂ��u�������v�Ƃ��ꂽ���A�����̊i�t����͕K�炸�����͂����肵�Ȃ��B

�@�c��͒n�q���ł���B�n�q������͒n�d�ɂ�����n�ˋ���������A�{���ł͔q�̒n�Ɠ������n�q��͂Ȃ��A���ɉƂɂ�����v���Ɩ���S������ꂽ�B

�@���̌�A�������E�����E�\�Ԓ��ȂǑO�c���n�̒��X�Ǝ������E�n�˒��̌o�ϓI�n�ʂ��㏸�����̂ŁA�{���̐����������ĎO�����ƂȂ�A�������ɖ{���̌��А������������Ă������B |

|

�@�������A���Ƃɂ��q�ׂ�悤�ɁA�˖��ɂȂ��Ă������̖{���ɑ��邠������͋����A���U�̂����Ɉ�x�͖{���E�{�ʂ�ɏZ�݂����ƔO�肷��قǁA���͂͂Ƃ������A�{�����l�̊i���͈�i��ƌ����Ă����B

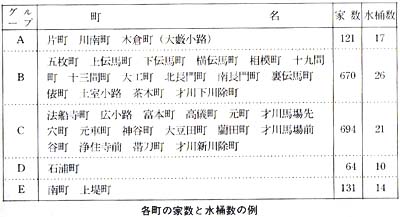

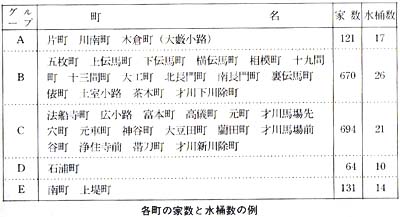

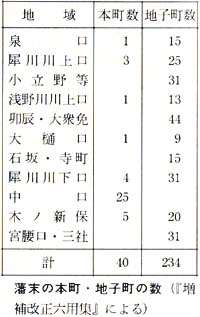

�@�˖��Ɋ��s���ꂽ�w��������Z�p�W�x�ɂ̂��Ă���u�s��������v�ɂ��ƁA�{���E�n�q���̐��͉E�̕\�̒ʂ�ł���B

�@�{���Ƃ��Ċi�Â���ꂽ�l�Z���́A����ł͖쒬�A�Ґ�����ł͒G���E�͌����E�T�A��������ł͍ޖؒ��A������ł͐X�����A�Ґ�쉺���ł͕В��E��쒬�E�ؑq���E������H�A�����ł͐ΐ쒬�E�쒬�E��璬�E���璬�E���璬�E����]���E�����]���E�����]���E����P�����E��ߍ]���E�\�Ԓ��E�R�蒬�E���J���E�ܒ��E�����E�x�Ќ����E���핟�����E�㍡���E�������E�����E�V���E�������E���꒬�E�����J���E���ܒ��A�m�V�ۂł͍r���E�{�c���E�����E�������E�������ƂȂ��Ă��āA���̑唼�������A���Ȃ킿���܂̍��ўc���畐�����҂��o�Ŕ������E����勴�Ɏ���k���X���̗����ɏW�����Ă��邱�Ƃ��m����B

�@����O�n

�@���Ж�O�n�͒��l�����Ђ̖�O�n���ɁA���Ђƌ_�ċ��Z�܂��͏������Ă���n��ŁA���l�͒n�q�����Ђɔ[�߁A���Е�s�̎x�z���ɂ������B

�@��Z�l��N�i�c����j�l���ɂ͌��O���E����V���A���Z�N�i���j�Z���ɂ́A��~����O������s�x�z���ɓ���A��������n�q���Ƃ��ꂽ�B

�@�ꔪ���N�i������j�l���ɂ́A���ΐ��n�Ɠ���������s�����n�Ƃ��Ēn�q���̈����ƂȂ�A�Ґ��O�n�i���O�n�E����O�n�j�E�����O�n�i���O�n�E����O�n�j�ɕ�������B

�@�Z�O�N�i���v�O�j�㌎�l���̒����ł́A�Ґ���O�n�O�Z�����A������O�n���Z���A������O�n��A������O�n�ꌬ�A�v��Z�ł������B

�@��O�n�Ƃ��ẮA�Ґ��O�n�ɕ�~����O�E�L�Ɏ���O�E�ʐ�O�E������O�E�J��@��O�E�_���Ж�O�Ȃǎl�Z�����A�����O�ɂ͓V���@��O�E�o������O�E�@�R�^��O��ω��@��O�ȂǎO�Z�����𐔂����B

�@���ΐ��n�Ƃ��̏Z��

�@���ΐ��n�Ƃ́A�_�n�����_���Ɠy�n��K�v�Ƃ��钬�l�Ƃ����݂ɒ��،_������y�n�ł���B

�@�ː�����͓y�n�̔������֎~����Ă������߁A���l�̔_�n�w���͔F�߂��Ȃ������̂ŁA���̂悤�ȕ��@�œy�n����肵�ĉƌ��Ă��s�Ȃ��Ă����B

�@��Z�Z�Z�N�i�����Z�j�A���ΐ��n�̋֎~�߂����z���āA���ΐ��n�Ƃ��̏Z�����ׂĂl�g���ɈڐЂ��A����s�̎x�z���ɓ���āA�鉺���̖������Ȋg��ɏI�~����łƂ��Ƃ����B

�@�����Ƃ��A����������Ђ̖@�߂ɂ���āA�鉺���ւ����肱�݂����Ƃ����_���̊�]�͗}��������̂ł͂Ȃ��A���킦�āA�������N�v�̎�藧�ĂƋ���E�s��ɂ��_���̍����́A�_���������s�����ֈ����悹��X���ɂ����������Ԃ������邱�ƂƂȂ����B

�@�����Ĉꔪ���N�i�����l�j�A�Ō�̑�K�͂ȑ��ΐ��n�s�Ȃ��A���̎��ɗL�����E��E��O�Ƒ��ȂǏ鉺���[�̑��n���鉺�ɕғ�����A�V�炵�����X�����Ă�ꂽ�B

�@����s�x�z���ɓ��������ΐ��n�̒��X�ł́A����܂ő��̌_��ɂ���Ĕ_���Ɏx�����Ă����n�q�đ���i�n��j���A���������ꂼ�꒬��ɔ[�����邱�ƂɂȂ�A����͂�����܂Ƃ߂đ����ɓn���A�����ł͑ݒn���ɉ����Ă�������邱�ƂɂȂ����B

�@���̑��ΐ��n�ɂ́A�����̎��A���ԁE���҂Ȃǂ̎�����l�A���̑��A���Ґl�E�}�D�E�����i�������j�E�Î蔃�E�Ë����E�������E���ԕ����E�������E�b�艮�E����E�Ȕ��E�Ŗȉ��E�����E��H�E��Ȃǂ��Z��ł����B

�@���̂����ł��������Ґl�́g�����ɂ�h�ƒʏ̂���A��E���������A���⒬�l�̕K�v�ɉ����ĉ��������̎�`����l���E�y���ȂǓ��ق��Ƃ��Đ������Ă����B

�@���ɑ����͉̂����ˎm�i��Ƃ��đ��y�j������l�ł������B

�@�_���Ŕ_�Ƃɑς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��_��������ɏo��ꍇ�A�ł�����Ƃ葁�����Ƃ�������ł���A�܂��߂Ɉꏊ���������Ύ��ƌ��Ȃ���鑫�y�ɓo�p���ꂽ���Ƃ���A�Ë��_�����Ë����l�ɂƂ��ẮA�ł���]�����E�Ƃł������B

�@���̂����A���̂����

�@�ꔪ��Z�N�i�����O�j�A�鉺���̊e���ɂ������o���h�ɓ������A�����i��ȁj�E�����ݏ��Ȃǂ̔��t�w���A�k�̐�����Ɠ�̍Ґ���ɏW�����A����u�������v�i�K�C�u�������v�j�Ɓu��V�n�v��ݒu�����B

�@���̌�A�O��N�i�V�ۓ�j�A�˖��ɂ��p�~���ꂽ���A���̂Ƃ��A�Ґ���̐�V�n�ƍ��킹�Čː���Z�Z�����]�A�V������Z�Z�]�l�ł������B

�@�p�~��͈�����A��Ԓ��A�⒬�Ɖ������ꂽ���A�o���h�����������̂ŁA�Z���N�i�c���O�j�A�ĂїV�f�Ƃ��Č��F����A���V�n�E���V�n�Ə̂����B

�@�l�Z�N�i�O���O�j�́@�w���V�n���̂�x�ɂ́A���V�n�̌ː����A�V������l�A���w��Z�l�l�A���̂ق������|�W�l�ܐl�A�ق��ɐ��W�������Ƃ���B

�@�ꔪ����N�i�����܁j�A�V���{�̐l�g�����֎~�߂ɂ��A��������͕����ꂽ���A���N�ɂ͑ݍ��~�Ƃ��ĉc�Ƃ��F�߂��A�Ȍ�A���ܔ��N�i���a�O��j�̔��t�h�~�@�{�s�܂� |

���V�n�̐}

�Ґ�̓�A���⒬�ɂ������V�f�B�i����s���}���ّ��j

|

�V�f�Ƃ��đ����A���N�����A�V���ɗ����c�Ƃ��n�߂����̂������A���ׂĔp�Ƃ����B

�@���̗V�f�̈�\���߂����āA�ߔN�A����߂Č���I�ȂЂƂ̖�肪�N�����B

�@��㎵�Z�N�i���a�܈�j�����A�������͏H�c���p�ْ��̎����~�A���쌧�̍ȗ��A���̔��쑺�����A���s�s�̎Y�J��E�_���V�����u�`���I�������Q�ۑ��n��v�ɑI�肵�A���ŋ���s�́g�����̂����h�̑I�������s�Ɋ��������B

�@�u�`���I�������ۑ��v�Ƃ́A����ɂ��ւg�����ۑ��̂��Ƃł���B

�@����s�͕������̈ӌ����A�����N�i���a����j�H�܂łɑI��邽�߁A�g�����̂����h���w��n��Ɍ��肵�悤�Ƌ}�����B

�@���āg�����̂����h�ł́A������O�����������o�c���Ă������A���̐���̑��������������ӎu�������Ă��Ȃ��Ƃ����A���̑��̏Z��������̓T�����[�}���ƒ�ł���B

�@�����݂����g�����h���ł��邪�A�����͈�ʎs���̂���Ƃ��͂ǂ�������Ă��Ȃ��B

�@�ۑ��n��̎w��������Ă��܂��ƁA�C����Ȃǂ̏Z�����S�������̂ŁA����悹�����Ԃ��Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@���̏�A�l�A�Z�����A�ό����Q�ɑς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Z���ɂƂ��ăv���X�ƂȂ邱�Ƃ́A����߂ď��Ȃ��B

�@����ɂ́A�w��ɂ���Ă��̒n��̉ߋ��������ɔ������悤�ƁA�����j�ɂ݂���J�@���A�����̒n�ʌ���ɂƂ��Ă��������̍v�����Ȃ��B

�@���Ƃɕ������s�����A�˂Ɋό��s���̂Ȃ��Ŏ���������鍡���ɂ����āA����߂Ĕ���j�I���݂ƂȂ邱�Ƃ͉��݂��薾�炩�ƂȂ�Ƃ��āA�Z���݂̂Ȃ炸�A�s���̊Ԃ���̔ᔻ�̐��������B

�@�����͎w��ɂ��Ă̍s���̂ނ��������������A�ЂƂ̗�ł���B

�@�@3�@�Ђ낪�钬�l���� top

�@����֓�������

�@����˂̗��ʌo�ς́A���łɊ������i��Z�Z��`���O�j�ɂ͑��𒆐S�Ƃ���S���I�ȗ��ʋ@�\�ɑg�݂��܂�Ă������A���ƂɕẮA���N���ψ�Z���A��ɂ��ē�܁Z�Z�і��i����߁j�]�肪���ɑ����A�ˍ������x���Ă����B

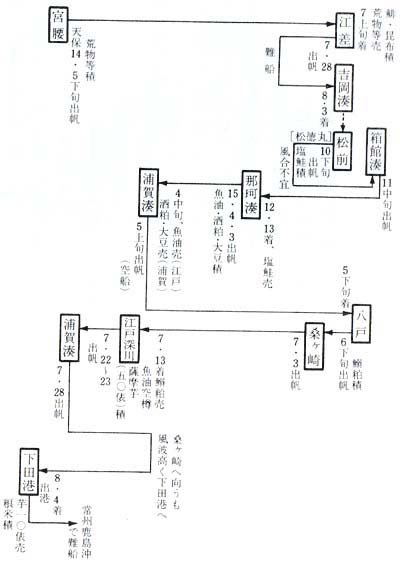

�@�̓��̖k�O�D�i�����܂��Ԃˁj���A�k�C���̂ɂ���E���̎q�E���z�E���E�����Ȃǂ�ς�ő��֍s���A��₩��͎G�݂�ς�Ŗk���E���k�E�k�C���̊e�n�։^�сA��l��������݂��B

�@���āA���\���i��Z�����`�ꎵ�Z�l�j�ɂ́A���łɈ�Z���]�̐l����L���Ă�������ֈړ�����鏤�i�̗ʂ͑����A�V�۔N���i�ꔪ�O�Z�`�l�O�j�ɋ��l�̈������H���i�������݂Ă��A����߂đ��ʂł���B

�@�����{�ɂ���́A��₩��؎�E���E���炰�E�p�Ă�E�������E�ɐ����сA���g�̗��ʁE�ő��A�y���̊��߁A��O�̓���A���̐��厛�C�ہA��B�݂̂���A�L�O�E�L��̐��I�A�ޗǂ̂������A�I�B�̋�N��E�����E��X�A�����̊p�V�E�O���C�ہA�։�̐؍��z�A�����{����́A���O�̂ɂ���E�ڂ��L�E�������E���z�A�o�H�̍g�ԁA���B�̒ő��A��˂̂킳�ѕ��E����E���I�A�����E���Z�̐�l���E�؊��卪�A�z��̂��Ȃ��A���n�̊��L�E�L�̎q�A�z��̑哤�E�����Ȃǂ�����B

�@���̑��A�̓��Y�ł͗֓������l�ނ��L�A�����̂Ԃ炱�i��ÂȂ������i����j�Ȃ܂��j�E�Ȃ܂��E�ܓ��R�̊���E�����A�\�B�̐[���̂�E�C�����߂�E�����߂�E�݂���E�������i���j���E�V���A�����̐��厛�e�A�����̎}�`�A�\���S�̂킳�сA�܂��x�˂̑吹���̐ܕ~�a�z�E���ő��E�哤�A�z���x�R�݂̗��Ȃǂ��������B

�@�����̂������≮�̔N�Ԃ̈��������㖜�������O�����]�A���S���≮���������O��O�㗼����A�ꔪ�O���N�i�V�۔��j�Ɛ��肳���N�Ԃ̈����ʂ́A���킹�Ĉ�Z����Z�������ɒB�����B

�@���̂ق��A�������͋��s�A�؍ނ͓��k�n������ړ����ꂽ�B

�@���Ȃ݂ɋ���Ŏg�p�����Ă͈�l����܍��Ƃ��āA����܁Z�Z�A�g���ɂ�����炸�N�Ɉꔪ����K�v�Ƃ��A�n�ĘZ���A�ΐ�S����ꖜ�A�����E�{�{�E���䂩��O���A�z���̐V��S����A���ɎO�S�A�v��㖜��������Ƃ����ċ������ꂽ�B

�@�܂��A�n�܂��̖�Ƃ��ċߍx�_������A���⑺�̘@���E���킢�A���]���̋��i����j�E�H�卪�A�ԓy���̂��Ԃ�A��O���i��������߁j���̂��Ԃ�A�����i���߂́j���E�ԓy���E�ω������E���X���E�������E���E���������̑卪�A�}�����̉đ卪�A����E���쑺�E��X�s���E��쑺�̉Z�A���c���̈��c�Z�A��쑺�̐��Z�A�c�����̓c���Z�A��쑺�E��X�s���̉֎q�A�V�ۑ��̂ɂ�A�`�������̈��A�\���̒|�̎q�Ȃǂ͓��Y���Ƃ��ď鉺���ɋ������ꂽ�B

�@����s�s���x�������l

�@���̂悤�ȗ̓��O����̑��ʂȈړ��i�ɂ݂�悤�ɁA���̂��ꂼ��Ɍ��������l�����݂��Ă����B

�@�ꔪ��Z�N�i�������j�̋���̉Ɛ��͈ꖜ�O����A�l���ܖ��Z�O�܌ܐl�ł��������A���N�ɂ͓l�����̏��l������̐��Ƃɂ���������Ă����B

�@�H���E�ߗ��W�𒆐S�ɁA�Ò����E����E�Î蔃�E�]�i�ւ��A���n�Ă������X�j�Ȃǔ_������̏��l������߂đ������A�����A���ԕ����E���������E�K���ȂǁA�㋉�̎��E��w���l��Ƃ��鏤�l�A�Ē����E�������l�E���S�������l���鉺���炵���������߂Ă���B

�@�����̂����̐��i��������j��u�����̎O�Z��]�A�����i�Ƃ��ǂ�j��u�����̘Z��A���ɍ��i�����A�فj���l�E�ᖡ����u�����̋�킪����A�˂������̏����̒��Ԃ�g���������ɂ��ē������ĉ^����z�������悤�Ɠw�͂��Ă������������Ă���B

�@�܂����l�̂����A�k���X�������̖{���ɏZ�ޒ��l�́A�唴�I�������l�܂��͂���ɏ�����i���������l�A���邢�͗��X�h��̂Ȃ��ł̂�����Ă����x�T���l�ł��邪�A�قƂ�ǂƂ����Ă����قǁA�̎储��я㋉�̎��Ɩ����������l�ł������B

�@�ނ�͗̎�̂��߂Ɍ������A�i������[���A����ɔ˂̗p�����Ɉ��A�܂��A�㋉�̎��̎؋�����ւ肵�A�������[�������͒��₵�A����ɏo����������ꏤ�i��[�������B

�@���̂��߁A�����ېV�ɍۂ�������旧�Ăł��������͓|�Y�����B

�@����̏��l�͔˂���ю��̒m�s�āE�}���āE����ɂ���ď��Ɗ������s�Ȃ��҂������A����͂��̈Ӗ��Ŋ��S�ȏ���s�s�ł������B

|

�����G�}�����}�@���̉͌����̊G�}�B

���݂̋���s�̕В�1����6����10�Ԓn�̒n��ɂ�����B�i����s���}���ّ��j

|

�@�˂̌o�ϐ���Ə��l

�@�ˏ�����̔˂̎�����������͈�т��Ď���A����ɂȂ��Ă��ω������A���Y���̔ˊO�ڏo�֎~�A�܂��͐������s�Ȃ�ꂽ�B

�@�i�ڂ͔N��ɂ�葽���̍������������A����͊��S�ȏ���s�s�ł��������ߓ��Y�i�͏��Ȃ��A�킸���ɋT�c�E���_�̍����O�E�G�҉~�E�t�S�O�����k�n���̏��`�ֈڏo����Ă������x�������B

�@���āA�V�����O�ォ��A�]�B���l���͂��߉��B�E�z�O�̏��l���̓��ɓ��肱�݁A���{���l���Ĕ̘H���\�H����ȂǁA�̓��̓s�s�E�ݒ����l�ɋ��Ђ�^�����B

�@�˂͎��������̐����ێ����悤�Ƃ���Δ˂̍������x���D�]�����邱�Ƃ͂ނ����������Ƃ����o���A�����ɕĂ𒆐S�Ƃ����o�ϑ̐������Ȃ�����A�V�炽�ȎY�Ɛ����Ӎ������B |

���D�@1867�N�i�c��3�j8���ɎR�m���

�Ô����ɗ^����ꂽ�A�������������D�B

|

�@�ꎵ�����N�i���i���j�A����ŏ��݂��鏤�i�̎����Ƃ��̈��蕨����ړI�Ƃ����Y�����̐ݒu���s�Ȃ�ꂽ�B

�@�������A���O�N�i�V���O�j�̋���������Ĕ˂̊��҂���قǂ̐��ʂ�������Ȃ��������߁A��N��ɂ͔p�~���ꂽ�B

�@�����A�̊O���{�̗̓��Y�Ƃւ̎x�z�́A�������i�ꔪ�Z�l�`�ꎵ�j�ɂȂ��Ă��Ȃ������A�̊O�����̈ړ����v�X���債�A�ݕ��̗̊O�����͑傫�������B

�@��Z�Z���N�i�����l�j�A�˂͋���̗L�͒��l�Ƃ͂���A���s�̊G�t�œ��H�Ƃ��ėL���ȐؖؕĂ�����ɏ����A�t���R�œ�����Ă������B

�@�����A����鉺�Ŏg�p���铩��̂قƂ�ǂ��L�c�␣�ˎY�i��O�̋���ł͓�����J���c�E�Z�g�����ƌĂقǂł���j�ł���A���̂��߁A����̉ݕ��𗬎��������Ƃ���A���̗��������������ɂ��j�����悤�Ƃ��A�������̈�����͂������̂ł���B

�@�������A�ؕĂ̏Ă������͓̂���G��ł͂Ȃ����p�I�ȍ�i�ŏt���R�ĂƏ̂������̂ł��������߁A�˂̈Ӑ}�ƈقȂ�A���N�A�ؕĂ͋��s�A���ꂽ�B

�@�������ړ��i�ɑ���˂̎�����������A���Ȃ킿�A����ւ̏��i�̈��苟���ƈ��蕨���͔˂̕��j�Ƃ��ĕς�Ȃ��A�ꔪ���N�i�������j�ɂ͗̓��̎Y���������s�Ȃ��A�{���i�߂��B

�@���N�A����ł��̓��̎Y�������ɑΉ����āA���l��l��l�̖��O�E���ƁE��������і�t�̗L���Ȃǂ��ڂ����������A���̂����A���l����؊G�}��ɋL�ڂ��A�ʂɐl�ʐE�ƁE��t�������ɋL�ڂ��A���҂��ƍ����邱�Ƃɂ���ċ��l�̍\�����ꌳ�I�ɔc���ł���悤�ɂ��A�܂��y�}���쐻�����B

�@���̐؊G�}���u�����G�}�����}�v�i�O�[�W�̐}�j�ł���A�������u�����G�}�����v�ł���B

�@�������đS�̍������̐��Ƃ�\�������A���̎��Ԕc�����s�Ȃ�ꂽ�B

�@�����Ԃ̑���

�@���ꔪ���N�i������j�A�s�s�E�_���ɂ�����炸�A���l�̊����Ԃ�ݒu���A������E�^���E�����i�c�ƐŁj�������B

�@��O�N�i������Z�j�ɂ͎Y�������ĊJ���A�̓��̎Y�ƂɎ�����ݗ^���A�܂��]�˂ւ̘̔H�̊J��ɓw�߁A���Y���̕ی�̂��ߐ����E����E�ȑŌ��i�Â�j�E�������тȂǂɂ��Ă͑����i�̈ړ����ւ����B

�@�܂����N�A����܂Ŗ��łɂ���Ă����c�Ƃ������Ԃ�g�D�����A������Ƃ����B

�@����ł͖��X�E�ݖ��E�|�̔����A�����E�g���E���َq�E�����E餕t�i�т�Â��j�E�݂́E�}�E���l�`�E���َq�E���Ȃǂ̊����J���ł����B

�@�Ȃ��A����鉺�̒����i�̈�����͂��邽�߁A���J���̉~�����E�q��E�В��̓��㉮�O�Y�E�q��E�ΉY�����D�����ܘY�E�Έ����̖������`���q���≮�ɖ������B

�@�����̈�A�̐���́A�����ɂ��q�ׂ��悤�ȋ���ւ̈��苟���ƈ��蕨���̂��߂ł��邪�A�����Ē��l�̏������Ԃ��琬���ď�[������悤�Ƃ������̂ŁA�˂̌o�ϊ�Ղ����Ƃ̏�Ɉڂ������悤�Ƃ�����̂ł͂Ȃ������B

�@���̎Y��������́A���قǂ̐��ʂ������炳�Ȃ���������A�Y�����́A�ꔪ��l�N�i�������j�A�Ăєp�~�ƂȂ����B

�@�������ꔪ�ꔪ�N�i�������j�A�ēx�̎Y�������u����A�Y����̑ݗ^�ɂ��B�Y���Ƃ������i�߂�ꂽ�B

�@���̐��i�����Ƃ߂��̂��A��ېr�Z������@�E�q��𒆐S�Ƃ���V�����l�ł������B

�@��ۂ�����͏��Ƃ̊������Ɗ����Ԃ̌����A�^���̑����ɂƂ߂��B

�@�O���N�i�V�۔��j�Z���̎����ɂ��ƁA�E���h�E�`�n�E���ւȂǂ̒��Ԃ���͂��Ƃ��A�����E�X�C�E�����E�����痿�������Ԃ�����A�^���������グ�Ă���B

�@�V�����l�̏o��

�@����˂ɂ����āA���i�o�ς����B����ɂ�āA�_�n��������Ėv������_���������A�ނ�͔_������l�ƂȂ�����A���邢�͋��֏o�Ď�����l�⏤�ƕ���l�ƂȂ�A�܂��͓��b���ƂȂ��đ����͓s�s�̉��w���ƂȂ����B

�@�ނ�̂����ɂ́A�{���ւ̐i�o������ĉc�X�Ɠ����A���l�w�����ł̏㏸���˂炤���̂������A�Z���̌�ւ͌����������B

�@��������������A����܂ł̖唴�I�������l�����т₩���V�����l���������ɝ��������B

�@�ꎵ�����N�i���i���j�ɂ́A���]�{���̋{�������E�q��E�X�����̉z�O���V�E�q��E���璬�̖؉������Y�E�ޖؒ��̉������E�q��E�V���̒����O�Y�E�q�傪�A�唴�I�������l�ł���В��̋{�|���ɉE�q��E���璬�̎������O�Y�Ƌ��ɁA�˂ɉ݂�����Z��Z�ї]�̕ԍς�v�����Ă��邪�A�����V�����l�����]�ؒ��E���ޖؒ��ɂ������A�܂��Â��i���������ł���X�����E�В��E���璬�E�V���Ȃǂɂ܂Ői�o���Ă����B

�@����ɉ������ꔪ���N�i�������j�ɂ́A�k�O�D���ω傽���̏Z�g�u���w���l�̐e�r�c�̂ł��闅���u�i�炩���j���������B

�@�܂����N�i�����Z�j�ɂ́A����̕Ė≮���ˌ��͂�w�i�ɉ��z�\�O���̕Ďs���Ɛ肵���B

�@�����̏��l�͓V�a�E���\�����l�̌n���������̂ł͂Ȃ��A�_���ɂ���������l�̊����ƁA�S���I�ȋK�͂ł̗��ʌo�ς�w�i�ɐi�o�����V���̒��l�ł���A�Ȃ��ł��{�����r�Z�i��ہj������@�E�q��͑�\�I�ȏ鉺���̐V�����l�ł������B

�@���̂悤�ȐV�����l�̏o���ɂ��A�ˏ��ȗ��̖唴�I�������l�͂��̎Љ�I�E�o�ϓI�n�ʂ����т₩�����Ɏ������B |

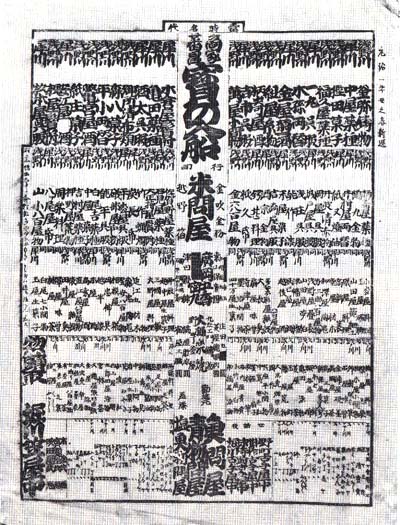

����̏��Ɣԕt

1865�N�i����2�j�̋���ł̗L���X�̔ԕt�B

|

�@�Ƃ��ɔނ�̎Љ�I�n�ʂ��������N����E������E�U�Z�p���Ȃǂ̒���l�̐E��ێ����邽�߁A�ꔪ���N�i������j�A�˂ɑ��ƕ��{���i�ƕ����l�̐��x���j�̐ݒu���肢�A���߂ā@�u�ƕ����l�v�ɗ�ꂽ�B

�@�V�ۊ��i�ꔪ�O�Z�`�l�l�j�ȍ~�A���v�i�ꔪ�Z��`�Z�l�j�E�c�����i�ꔪ�Z�܁`�Z���j�Ɏ���ƁA��葽���̕x�T���l���鉺���̊e�n�Ɍ��ꂽ�B

�@�O�y�[�W�̎ʐ^�́A�ꔪ�Z�ܔN�i������j�ɔ��s���ꂽ���̗L���X�̔ԕt�ł��邪�A���������ƁA��Z�Z�X�߂��L���X���m���Ă������Ƃ��킩��B

�@���ɂ́A���̒����E���v���A�َq�̐X���A�����̒Րr�A���ԕ��̖n�c�A���̗щ��A�j�̂߂ڂ��A�y�Ă̑��ȂǁA����܂ő����L���X�̖���������B

�@�@4�@����̊O�`�s�s top

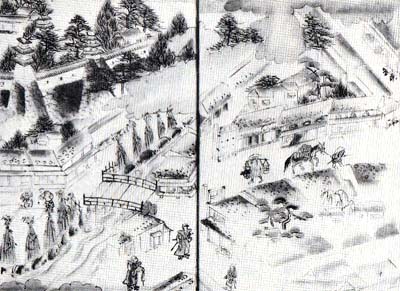

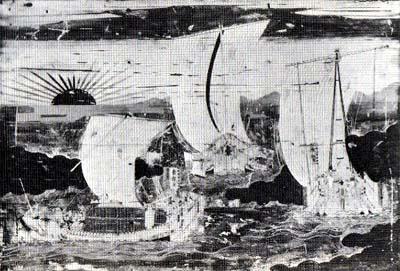

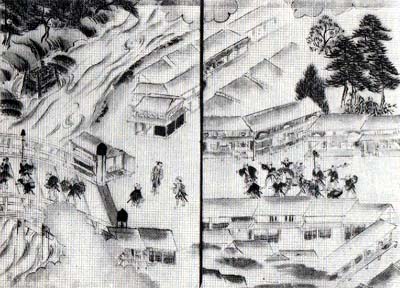

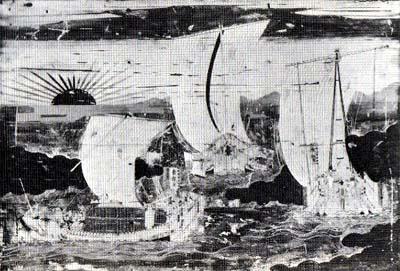

�k�O�D

����s���蒬�̔����_�Ђɕ�[���ꂽ�G�n�ɕ`���ꂽ���́B |

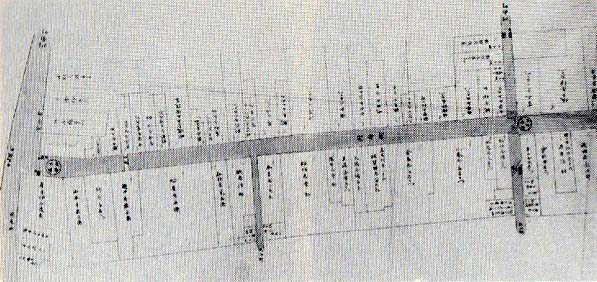

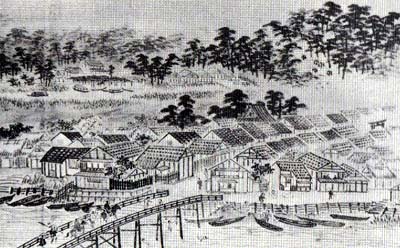

�ː������̑�쒬�@

���݂̋���s��쒬�̑��`���̂�����B�i����s�A��y�Ƒ��j |

�@�{���Ƒ��

�@�����ɂ��q�ׂ��悤�ɑO�c���̋�������Ɠ����ɁA�{�����͒��R��v�̌��ɂ��`�͋���̊O�`�ƂȂ�A�Â�����{���`�Ƌ������Ă������`�́A�{�������Ƃ��ėD�����ꂽ�̂ɑ��A���Ƃ��đ��u���ꂽ�B�Ȍ�A�{���`�͔˖��܂ŋ���̊O�`�Ƃ��đ����̑D�����`���A�܂��A�����̑D�c��i���ē��{�C���q�s�����B

�@��Z�Z���N�i�������j�̋{�����̟D�����i�D�ɂ�����Łj�͓Z�O��ŗ̍����̍`�ł͍ō��ł���A�����đD�E���H�؍ޑD�̏o������ł����������B

�@�{���`�͋���Ƃ��������s�s��w��ɂЂ������ړ��`�ŁA�āE�哤�E�Ӗ��E�`���E���q�E�ȁE���E���E�S�E�����E�����E�����E�����E��p���E�B�E���E�ݖ��E���O���i���z�E���̎q�E�����Ȃǁj�E�U���E�l�\���E���ޖE�\�o���|�E�ؘC�i����j�E�����߂�E�q�E���畲�E���сE�d�Y�E����E�˖E��a�z�E�z�O�ؐE���Õ��E�Ò��Ȃǂ���Ȉړ��i�ł������B�����̕i�ڂ�����ƁA����ł̓��퐶���̂��Ȃ�̕������߂Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�{���`���S���I�ɒm����悤�ɂȂ����̂́A�K���ܕ��q�̖��ɂ��Ƃ��낪�傫���B

�@�������A�K���ܕ��q�̖����Ɉ��|����āA�{���`���̂��̂̊����\�\��ȊC���E�D���E�D�≮�̎��ԁA���邢�͂ǂ̂悤�ȑD���ǂ̂悤�ɍq�s���Ă����̂��A�Ƃ������Ƃɂ��ďڂ����킩���Ă��Ȃ��B

�@�����A�{���`�ɗאڂ�����`�Ɏ����ẮA�{���`�̑��݂̂��߁A�n�������́w��쒬�j�x�i���O�ܔN���j�͂������A�킪���C�^�j�ォ��S����������Ă����B

�@�ŋ߁A���͑��`�̊����̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��悤�Ɠw�͂��Ă����̂ŁA���`�Ƒ��C���̊������Ƃ����āA�O�`�̈�[���݂邱�Ƃɂ������B

�@����s��쒬�̓��g�_�Ђ̔q�a�߂��ɁA�ꔪ�ꔪ�N�i������܁j�A�ۉ��`�E�q��E�ۉ��`�l�Y����[�����Α��̌�_���E�����̑�����A���̍����łɊۉ��ꑰ�����D�������Ċ������A�x��~�ς��Ă������Ƃ��킩��B

�@�܂��A�_�Ђ̋����̍ŏ��̒����̍��E�̒��ɁA���Ɛ��N����Ώ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���鑽���̐l�������܂�Ă���B

�@��������A�Éi���i�ꔪ�l���`�O�j�Ɋ������D�c�̑D��E�D�������̖��O�ł���B�E���̒��ɂ́A

�@�������@��[���Í��q��@�ዷ�����E�q��@�ؒÉ����O�Y�@���≮�g���@�K���g�K�@�����r�E�q��@�������y�E�q��@�����@�ؒÉ��약�@�O�É��쏕�@���b�l��[���Í��q��

�@�Ƃ���A�����̒��ɂ́A

�@�@��[���^���@�ۉ��^�O�Y�@�ۉ��`�O�Y�@�����g�@�ۉ��g�E�q��@��[���Í��q��@�{�������E�q��@���������@�����x�g

�@�Ƃ����āA�{���`�őK���ܕ��q�����Ă��������ɁA�������[����قǂ̔ɉh���݂��Ă����B

�@�܂��A�O�O�̑뉮�F���Y�̋L�^�Ȃǂɂ́A�˖��Ɋ������Ă����O��l�̑D��E�D���̖���������B

�@���D�c�̊���

�@�������D�c�̒��S�͊ۉ��`�E�q��{�ƂƂ��A�ۉ��`�l�Y��D��Ƃ���ۉ��D�c�ƁA��[���Í��q���D��Ƃ����[���D�c�A����ɑ����̂����i��������j�D�c�A���̑��ł������B

�@�����̑��`�̖k�O�D�́A���`�E�{���`�����_�ɂ��Ėk�͖k�C�����琼�͉��ւ�����đ��ւƍq�H���̂��Ă����B�@�Ȃ��ł��A�Ìy�˗̂̐X�`�𒆐S�ɖ�Ӓn�i�̂ւ��j�`�E���ٍ`�E���ʍ`�E�O���i�݂�܂�j�`�E�˂���`�E�[�Y�`�Ɋ�`�����B

�@���ƂɐX�`�ɂ́A�ۉ��E��[���Ƃ��Ɏx�z�l��u���ĕ����̏W�ׁE�̔��ɂ����点�A�Ă�ޖE�哤�E������ς݂��B���̑��A�k�C���̏��O�ꏊ�┠�ُꏊ����A���̎q�E����ԁE�����E���ߔ��E�����Ȃǂ��A�H�c�˂̏H�c�`�⏯���˂̎�c�`����͕Đ\�؍ނ�ς݁A�R�`�˂̎R�`�Ă��ŏ��������Ď�c�`����ς݂��܂ꂽ�B

�@�z��ł͕Ă�哤��ς݁A���̑���ɂ���Ĕ��蕥�������A�܂�����ɂ���Ă͔�������ŁA�����ɔ��肳�����B�Ƃ��ɂ͑��`����ݖ��≖��ςB

�@���k����̖؍ނ͔˗p���͂��߁A����ł̎��v��������������A���ŋ{���E������̏��l�͑����ĐςB

�@�؍ނ��ׂ�������ꏊ�́A�͂��ߋ{���`�ƒ�܂��Ă������A�ꔪ�Z�Z�N�i�c����j�ɂȂ�Ƒ��`���݂��F�߂��A���`�̕l�̈͂���ɐς܂�A����ɑ���ꂽ�B

�@�Ìy�˂ɂ�������C���̊���́A�ꎞ���A�K���ܕ��q�∾���葺�̖ؒJ���E�q��m������ׂ���̂��������B

�@�Ìy�˂͔˖��A�������R�����̂��֖@�Ƃ��āA�˗̏��`�̖≮�Ǝ�������鏔���̏��l�ɑ��A�̓��Ő��Y����Ĕ��p���̐�[��v�������ہA���̑��̑ΏۂƂȂ����̂͑��E������E�{���̊C�����⏤�l�ł������B

�@�ꔪ�Z�O�N�i���v�O�j��ꌎ�A�X�`�ŕc���ѓ������������D�≮�뉮�P�ܘY�́A�˖��ɂ��q�̕F���Y����̊ۉ��`�l�Y�E��[���Í��q��A������̖ؒJ���L�q��E�ؒJ�����A�{���̗֓����y���q�Ɍ��킵�A��[����v���������A���̂��߂̑؍ݓ����͎l�ܓ��ɂ���B |

���D�̍q��

�V�ۊ��ɂ�����ۉ��D�̓����q���B

|

�@���̂悤�ȑ뉮�̓w�͂ɂ��A�ؒJ����Z�Z�Z���A�ۉ��`�l�Y����Z�Z�Z�������܁Z�Z�����̐�[������Ă���B�@�k�C���E���Ԃ̉��D�̂ق��ɁA���^�D�ɂ��]�ˍs�����������B

�@�ۉ��`�Z�̒����̌܁����ΐϏ����ۂ́A�ꔪ�l�O�N�i�V�ۈ�l�j�܌����{�A���E�{���ōr����ς�ŏo���A�k�C���̍]���E���O�ł���p����ƁA����ɑN�E����ԁE������ς݁A�����q�H��ʂ�A����{�A���˔˂̓߉ϖ��ɓ��`���ĉ�����A���l�ܔN�i�V�ۈ�܁j�l���A�����E�Ă��𔔁E�哤��ς�ŏo�`�A�Y���]�˂Ŕ��蕥���A���̂��Ƌ�D�Ŗk�サ�A�암�̂̔��˂ň��čĂѓ쉺���A�]�˂ł���p����A�Ƃ����R�[�X���Ƃ��Ă����i�E�̐}�j�B

�@���`�̑���

�@�Ƃ���ŁA�ː������A�ˌ��͂�w�i�ɂ����{���`�͑��`���]�����ɒu�����Ƃ��āA���`�ɉグ�ł���i�ڂ�\�o�Y�̖q�����Ƃ��A������O���̓���{���`�ցA�c��O���̈����`�ɗ��g���ł��邱�ƂƂ����B

�@�q�͋���鉺�ł̔R���ŁA���̐��ʂ͔���Ȃ��̂ł������B

�@���̐�����F�߂邱�Ƃ͑��`�̍`�Ƃ��Ă̋@�\���������ɓ����������̂ŁA��쑤�͋������������B

�@�{�����͑���̓����ɊĎ�������݂��A�o����D�A�q�{�D���`�F�b�N���A�͂ŗ}���悤�Ƃ����B

�@���̑����͈ꎵ�ꎵ�N�i���ۓ�j�ɂȂ��Ă��I�炸�A���N���҂͒���s�E�S��s���l�Ƃ��Ĕ˂̎Z�p��ɑi���o���B

�@�Z���͈�Z���Z�N�i������Z�j�́u�����v�̋L�ڂɁu�O�C�D�D��Z�Z�ܖ�ܕ��v�u���i���j���O�O��l���v�Ƃ��邱�Ƃ���A�u�{�����ɔ���v�Ƃ�������ŁA�{�����n�̐��E�g�������l�E���̐��ܐl���֘S�A���N���l�ɑ��Ă͕}���E��E�E�����̂��ׂĂD���A�����ɑ�쑺�ɑ��Ă͖؍ނ������S���i�̓��`���������Ƃ��m�F�����B

�@�O�C�D�D���Ƃ͉��D�ɑ���łł���A�����Ƃ͓��`����D�ɂ�����łł���B

�@���̌�A�ꎵ���N�i�����l�j�A�{�����͑��`�ւ̖q�{�D���`�̋K�����肢�o���B

�@�������A���̎����˂́u�����v�̋L�ڂ��؋��ɋ{�����̒�i�����肼�����B

�@�������i�ꔪ�Z�l�`�ꎵ�j�ɓ���ƁA��쑺�E�����葺�̏��l�͖؍ނ���`�ɗ������������Ƃ���A�؍ނ��߂��镴���͈ꔪ�Z�Z�N�i�c����j�܂ő������B

�@�܂��A���ہE�������̕����ȗ��A��쒬������㗬�Ɉʒu���A���`�𗘗p���鈾���葺�i�ؒJ���E�q��炪���Z�j���A���`�ɉグ���������葺�ɉサ�����Ƃ���A�����葺���s�Ȃ��D�≮�ɗނ���c�Ƃ͑�쑺�̑D�≮�c�ƌ������������̂ł���Ƃ��ė��ҊԂɕ������N�����B

�@�����葺�́A�����S��s�x�z�̑�쑺�ɂ����D�≮�c�ƌ����F�߂�̂͂��������Ƃ��đ�쑺�̍R�c�����āA������D�c�͈����葺�n���ɉݕ��𗤂��������s�����B

�@���̂��߁A��쑺�͒��i�������Ō������咣���悤�Ƃ��A�ꔪ�ܘZ�N�i�����O�j�A�˂ɑ��A�D��E�D�≮���A�����Ē��ւ̏��i��������B

�@���N��ꌎ�A�Q�肪�̗p����A��쑺�͑�쒬�ƂȂ�A���N�����Ă����{������s�x�z�ƂȂ����B

�@���̊ԁA���Ƌ{���Ƃ̕����͋x�~���Ă������A��쒬����������ƍĂі؍ނ̉グ���߂����Č���ȑ������J�n���ꂽ�B

�@�˂͗����̕����ɏI�~����ł��߁A�ꔪ�Z�Z�N�i�c����j�A�����̍����𖽂��A�����ɂ��Ă��w����H���Ό��i����̌������Ƃ����̌����Ƃ����j�x�ƗL�V��ԁA�J�i�C���ƌ���R�ƁB�Ό����̏����L�V��ԁA�J�i�C�V�Ə�����X�l�j�����v�Ɓu���v�Ɩ������ꂽ�B�Ȍ�{�����͂��ɋ��A��쒬�͉����Ə̂������A�ꔪ�㔪�N�i�����O�Z�j�A��������쒬�̖����������ƂāA�{�����͋��Β��Ƃ��č����Ɏ����Ă���B

�@���ݖ�

�@�ΐ�S��쒬�i����s��쒬�j�ɎY����ݖ�����ݖ��ƌĂ�ł���B

�@���ݖ��̎n�܂�ɂ��Ă͖��炩�łȂ����A�n���ł͌��a�N���i��Z��܁`��l�j�ɑ�쑺�̒��l�A���]���ɕ��q���n�߂��Ɠ`�����Ă���B

�@�ݖ��̎g�p�͎�Ƃ��ċ���鉺�̎��E���l�ł��������Ƃ���A����鉺�����{�i�I�Ȓ��Â�����s�Ȃ������a�E���i���ɁA����𒆐S�Ƃ�����ݖ����ړ�����A�����ď����Z�p���������ꂽ�Ƃ݂���B���\���ɓ���ƁA����̐l���͂悤�₭��ꖜ�l�ɒB���A�C����l�ʂ��ւ�S���Γs�s���`������B

�@���̍��A��쑺�̐��Õ��q���˂̏ݖ���p�𖽂����Ă���B

�@�ꔪ���N�i�������j�A����鉺���̏ݖ��Ǝ҂͎l�����ɒB���Ă��邪�A��O�N�i�����ꁛ�j�����A�����Ԃ������A���Z���̏�[�𖽂���ꂽ�B

�@���̍��A����ɂ͎O�Z���A���ɂ͓�Z���]�̋Ǝ҂��������B

�@���̕����N���i�ꔪ�Z�l�`�ꔪ�j�A���˖��͉��D�ɂ��\�o�E�z���ɐi�o���Ă������A�N�i�������j��A�˂��\�o�E�z���̍������𐧌����A�����l�̗}�����͂��������Ƃ���A���̒n��֑��ݖ��͂��т��������i�o�����B

�@�ꔪ�O���N�i�V�۔��j�A�˂͕����̒l����}���悤�Ƃ��ĎY����������p�~���A�Z�p����ɕ�����������ݒu���A�����^���E������̏�[���~�������A���̒��ɏݖ����������B

�@�����Ԃ̔p�~�ɔ�����쑺�ɂ�����ݖ������Ǝ҂͑������A�O���E�Éi�i�ꔪ�l�l�`�l�j���ɂ͘Z�Z�]���A���Y���͎O���Z�Z�Z�Z�Η]�ɒB�����B

�@���̂悤�ȏ������ɂ�������炸�A����ł̎��v�ɑ��Ă͑傫���l�グ���������B

�@���̂��߁A�ܓ�N�i�Éi�܁j�l���A�˂͈ꏡ�ɂ��Ĉ��ܕ��ƒ�߁A�l�i�̈����ߗ��ݖ��̎g�p�������ɏ��߂��B

�@��쑺�̋Ǝ҂̂����ɂ́A���i�̒l�グ���ł��Ȃ��Ƃ킩��ƕi����ቺ��������̂�����A���̂��ߑ��ݖ��̕]���������Ȃ�A�ܔ��N�i�����܁j�ɂ͒ߗ��Y�̏ݖ�����ʂɋ���ɐi�o�����B

�@���̂悤�ȑ��ݖ��̕s�]����ԏサ�A�i���̌�����͂��邽�߁A��쑺�����쒬�ƂȂ����ꔪ���N�i�����l�j�܌��A��쉮���O��̌܋�l�́A�{������s�ɑ��A�Ăъ����ԂƓ��l�̕��@�������ċƎ҂̕ی���肢�A��������Ώݖ����Ԃ����Z������[�������Ɛ\���o�A��[���͒��̒��p��ɉ�����悤������B

�@���̂��߁A�˂͐��d���q����ݖ��̐��A�����ɕ��q�E���ÉE�q����ݖ��ᖡ�l�Ƃ��A���i�ƕi���̈�����͂������B

�@���̎����̏ݖ��Ǝ҂͐�̌܋�l�̂悤�ɖk�O�D�̑D��E�D���������B

�@����͓�D�Ȃǂɂ�鑹�Q�E��Q���U���邽�߂ɉc���̂ł��낤�B

�@�����ɂ͒��Ԑ��̑��������߂�\�������������A�����������̘H���g������Ȃ�����F�߂��Ȃ������B

�@�˂ɂ��ی�

�@�܂��ꔪ�ܘZ�N�i�����O�j�����A���ݖ��̕ی�̂��߂ɁA�]�˔˓@�ő��Y���g�p���邱�ƂƂ��A�����i����݁j�ŊC�H�]�˂֑���A�˓@���Ő��������B

�@�l��N�i�V�ۈ�O�j����̍]�˂ł́A���ݖ����ꏡ���Z���A�֓��ݖ��������ł��������A�˓@�Ő����������͔�p�����킹���������O��Z���ƂȂ����B

�@�ꔪ�l��N����ܘZ�N�܂ł��悻��l�N��A�����̒l�オ�������Ƃ��Ă��A��O�Z���͑�ςȍ����i�ł������B

�@�˂����ݖ���ی삵�悤�Ƃ����w�͂��\���ɗ����ł���B

�@�ꔪ�Z��N�i���v���j�̉���ˎY���ԕt�ɂ��A����E�\�o�̖��Y�����������Ă��邪�A���ꐛ�}�i���������j�E�֓��h���E�����H��d�E����O�����i����E�G�҉~�E���k���a�~�j�E���������i�������j�E�������i�����Ёj�y�āE�������\�E��[�X���E�����ԕ��̎��Ɂu���ݖ��v�̖�������u���ݖ��v�̖��͖��Y�Ƃ��ė̍����ɒ蒅���Ă����B

�@�ꔪ�Z�Z�N�i�c����j�A��쒬���{�����ƍ������ċ��Β����ł����Ƃ��A��쑤����V�炽�ɒ����ɖ�����ꂽ���l����Z�l������B

�@���̂�����������ݖ��Z�p���ɐr�E�q��A�n���̐������ڏݖ��Z�p���ɑP�Z�A�ݖ����ڊ̐��ɒÉE�q��A�ݖ��Z�p���Ɏl�Y�E�q��A�ݖ��Z�p�����ᖡ�l�ɏ@�g�A�ݖ��Z�p���������i�����j�������Ɉɕ��q�A�Z�p�����K�ɑP���q��A�ݖ��ᖡ�l�Ɉɕ��q�����ꂼ��I�C����Ă���A�����ɂ��˂̑��ݖ��ɑ��鋭���S���݂邱�Ƃ��ł���B

�@���̂悤�Ȕ˂̊S�͑��ݖ��������ċ���鉺�̎��v���݂������ƂƁA�ݖ����i�̈�����ێ����邱�Ƃɂ������B

�@���Ĉꔪ�Z�Z�N�i�c����j��ꌎ�A�ݖ����Ԃ͕Ĕ��Ȃǂ̏������̒l���ɔ����ďݖ����i�̒l�グ��˂Ɋ肢�o���B

�@�˂��l�グ�������ꍇ�A�i���̗��ݖ��̏o��邱�Ƃ��\���\�z���ꂽ���߁A�ꏡ�ܖ掵���Z�Ђƒl�グ��F�߂��B

�@�ܘZ�N�i�����O�j�̋����肪�ꏡ�O���Ђł���������A���Ɍܓ�E�l�p�[�Z���g�̒l�グ�ł������B

�@��쒬�̏ݖ��Ǝ҂̋���ւ̏ݖ��A���́A�ٗp�l���g���ēM�ɋl�߂��ݖ���V���_�ɉ����A�j���߉ޓ��t�߂��玛���k����ʂ�A�{�����҂ɏo�A���]��������ŋx�e�A����ɓ������B

�@���݁A�j���n�����ɂ͒��]���ɕ��q����[�����ꔪ�l��N�i�V�ۈ��j�̌��z��ݖ����Ԃ̌��z������B

�@�܂��A������M�ʼn͖k���ɓ���A��������k���đ�͒[���ɏo�A��������V���_�ŋ���֓���҂��������B

�@�͖k���E�z�����ʂ̗A���͑D���i�e���g�D�j�ő��삩��͖k���ɓ���A�Ô����k���Đ�K�̉חg�g�ŗ��k�����A�������痤��A�����ꂽ���A�A��D�ɂ͕āE�d�E�Y�Ȃǂ�ȂB

�@���̑��A���`����\�o�E�z�����ʂւƏo�ׂ��ꂽ�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|