|

****************************************

Home

わが町の歴史・金沢

(田中喜男著 文一総合出版 昭和54年刊)

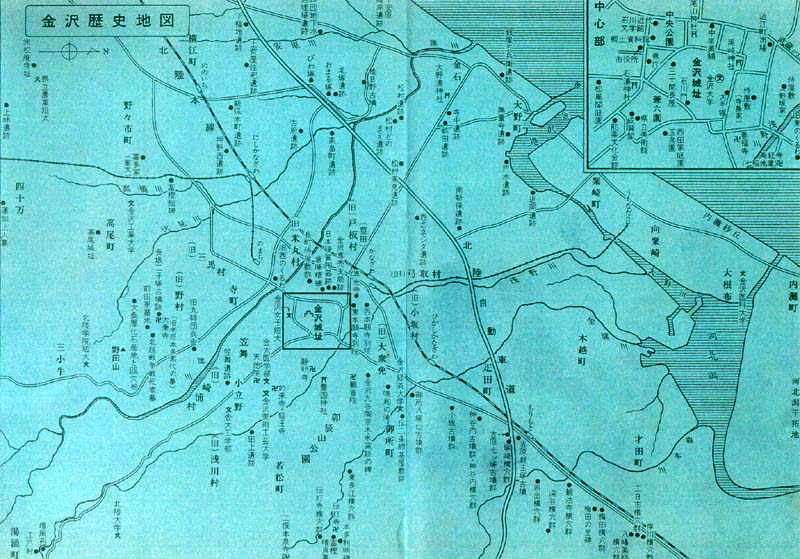

1 金沢歴史地図

2 あとがき

一〜二章 金沢の原始・古代・中世

三〜四章 加賀藩時代

五〜六章 城下町から県都へ

七〜八章 富国強兵と大正デモクラシー

九〜十章 戦争と金沢新時代

付録 年表・参考資料など |

金沢は一向宗の町でした。

一向宗を潰したのは信長で、その後秀吉の天下統一で、前田利家が金沢に加賀藩を創り、その後300年続いた江戸時代に、金沢は江戸、大坂につぐ日本で三番目の町になりました。

そして明治維新を迎え混乱の時代になります。

田中喜男(たなか・よしお) 1923年、金沢市に生まれる。日本大学文理学部卒業。

専攻、日本史(都市史)。金沢経済大学教授。

著書、『加賀藩における都市の研究』(文一総合出版社)』『金沢の伝統文化』(日本放送出版協会)・共著『伝統都市の空間論・金沢』(弘詢社)ほか。 |

|

1 金沢歴史地図 top

|

2 あとがき top

わが国戦後の都市史の研究は、一九五二(昭和一七)年の渋川武先生の『日本の封建都市』に始まり、すでに二六年、一九五八(昭和三二)年の第九回地方史研究協議会大会が「町」を共通課題として討議して以来二一年をへた。

この間、高度経済成長による都市への人口集中と大規模都市開発による破壊は、都市の個性と多くの文化財を喪失せしめ、歴史学のみならず他の学間分野の関心を集めた。

この結果、都市史研究は急速かつ多様な発展をみた。

本年八月末、石川・富山・福井三県および東京・大阪から歴史学・美学・民俗学・地理学・経済学・社会学・建築学・デザイン学・土木工学などの分野にたずさわる研究者が、金沢市に会して北陸都市史学会を創立し、初代会長に東北大学名誉教授・法政大学教授頃山武先生を選任、午後の公開研究発表・公開講演には会場が研究者・市民であふれる盛況を示したのも、このような都市史への関心のあらわれであった。

また一〇月末には、第二九回地方史研究協議会大会が「都市の地方史――生活と文化――」を共通課題として東京で開かれたが、とくに地方都市の意味を問いただした意義は大きい。

ところで、大阪大学教授の矢守一彦氏は一九七二(昭和四七)年に「私の城下町」(『城下町』学生社刊)を、神戸学院大学教授の中部よし子氏も一九七八(昭和五三)年に「私の城下町」(『城下町』柳原書店刊)を著わされた。

私も長年、城下町金沢を中心に勉強してきたことから、「私の城下町」はもちろん、「私の金沢」を書いてみたいと念願してきた。

ついては金沢の近世史文献として知られるものに森田柿園の『金沢藩蹟志』や金沢市役所の『稿本金沢市史』市街編がある。

前者は地誌であるが記述に誤り、疑問点が多く、後者は発行されてすでに半世紀以上をへ、すでに使用に耐えなくなっている。

このような現状において、金沢の近世史は私たち新しい研究者によって書き改められなければならない段階に来ている。

たまたま、昨年、私が『加賀藩における都市の研究』を脱稿し、これまで発表してきた私の論稿を中心に、同学の士の研究成果をも踏まえた「私の金沢」について思いをめぐらしていた矢先、文一総合出版から『わが町の歴史・金沢』執筆を依頼され、渡りに船とばかり快諾した。

本書は、予定として原始・古代については専門の執筆者を予定していたが、やむをえない事情で私が執筆することとなり、石川県立郷土資料館資料課長吉岡康暢氏に文献を提供していただき、ようやくまとめたもので、その間、吉岡氏から多大のご教示を得た。いささか政治史にかたよったことが気になるが、それはひとえに私の浅学のためである。氏に対し厚くお礼を申しあげる。

なお、古代は主として石川工業高等専門学校助教授浅香年木氏のご研究によった。

この本の性質上、両氏のご論稿を一々明記しなかったが、ここに感謝申しあげたい。

近世は主として私の研究によるものであるが庶民の立場から城下町金沢の再現を試みたつもりである。

近代以降は市民の証言を取入れながら、わが国資本主義の諸矛盾のなかに生きた金沢の発展と苦闘をまとめてみた。

読者各位の忌憚のないご叱正をいただきたい。

巻末の参考資料は、石川県立図書館資料課長木下保氏によるもので、改めて謝意を表したい。

この他、資料・写真については大場松魚・喜楽彦三・黒瀬長治郎・佐々木良治・寿美田与作・津田宗一・中村貞児・中山一俊・野口正喜・羽野禎三・林忠重・平松三郎・宝達務・森山誠一・横野浩の諸氏、および百万石文化園(江戸村・壇風苑)をはじめ石川県立郷土資料館・石川県立図書館・金沢市立図書館・金沢市中央公民館・金沢市大野町公民館・金沢経済大学図書館のご協力を得た。

また、文一総合出版編集部には一方ならぬお世話になった。

末筆ながら心からのお礼を申しあげたい。

一九七八年十月 筆者

top

****************************************

|