以下ここではピアノと弦のための四重奏曲第1番ハ短調 Op.15を解説する。 第2番の解説はリンク先をどうぞ。また両者共通の話題については、 ピアノと弦のための四重奏曲参照。 なお、特記なき限り楽譜は IMSLP にあるアメル社版からの引用である。 私は International 版を買ったが、ピアノ譜=スコアはピアノ弾きに献呈したので、手元にはない。 おそらくアメル社版に練習記号をつけただけのような気がする(根拠なし)。

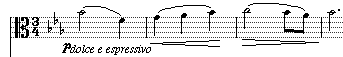

フォーレのピアノと弦のための四重奏曲第1番の第1楽章は堂々とした、奇を衒わない第一主題から始まる。

メロディーには五音音階が感じられ、少し泥くさい印象を受ける。

また、ユニゾンの弦をピアノの後打ちで押し上げる曲想は後期の手法を思い起こさせる。

しかし、すぐに主題はアルペジオと対旋律により輪郭がぼやけてくる。

やがて第二主題がやってくる。

やがて型通りの展開・再現が行われる。

第2楽章はピチカートがかわいいスケルツォ。譜例は7小節目から掲げた。

中間部の弱音器の効果がすばらしい。

第3楽章は音階で始まる、沈痛な面持ちの緩徐楽章である。 失恋の思いがこもっていると指摘する評者もいる。

中間部は3連符と2連符の組み合わせが延々と続いて盛り上がる。

終楽章は、単純な音階をもとにした主題で始まるところは第3楽章と似ているが、 異なるところは、こちらのロンドは快活であることだ。下の譜例は冒頭 10 小節である。

途中に出てくるアルペジオはフォーレならではの美しさに溢れている。 また、ロンドの主題のうち一つは、フォーレの刻印というべき旋律形が重ねて現れている。 これは注目すべきであろう。

この旋律形とは、3度から5度下降したのち順次進行で上昇する音形をいう。 ほかにもピアノ曲では「バラード」、オーケストラ曲では組曲シャイロックから「夜想曲」、 歌曲では「夕べ」、室内楽では、チェロとピアノのための「ロマンス」、 ピアノ五重奏曲第1番に現れている。以上はフォーレ研究家のネクトゥーの指摘による。 (フォーレの旋律参照)。

ネクトゥーは、先ほどの 「下降する跳躍音程(五度または四度)の後に上行形の順次進行を伴う旋律形は、 比類なき叙情性を示そうとしている」と指摘している(邦訳「評伝フォーレ p.359」)。

このロンドの例では、まず4度の下降から始まる長調のメロディーがヴィオラで歌われる。

|

次に旋律形が短調になり、拡大された形で再度提示される。 拡大された短調の旋律形は最初はチェロで、後にヴァイオリンで奏され、 叙情性を高めている。この短調の部分にさしかかると、私は妙に心がかき乱れる。

第1番を聞いたのは第2番の実演を聴いてからしばらくしてからだ。 どんな曲かをフォーレに詳しい知人に聞いてみると、 第2番によく似ているという。どんなものかなと期待していたら、おもわぬところで耳にした。 当時飲み仲間の連中が通っていたそば屋であった。 そこで、スケルツォで弱音器をつけたあの中間部が流れてきたのだ。 ふだん大盛りの冷やしたぬきを何分で何杯食ったと自慢するだけのそば屋で、 いきなりフォーレが聞こえてきたことは、 一種のシュールリアリズムだった。

これだけ有名な曲なのに、私が実演で聴いたのは 3 度しかない。最初はアマチュアの演奏で、2004 年のことである。 ただ、演奏の質は高く、非常に満足した。 練習日誌の「異素材コラボレーション」参照

2度めはプロの演奏で 2019 年 8 月 12 日に聴いた。感想は後で書く。

3度めは音楽大学の学生たちの演奏だった。最初に聴いた演奏の質も高かったと思うが、 この演奏が一番私の中でよかった。

2度めはプロの演奏では、演奏前に奏者がフォーレを弾くにあたっての感想を述べていたが、弦楽の人たちも、またピアニストも、 「フォーレは聴いていて心地いいのですが、いざ弾くとなると手強くて」と語っていたのが印象に残った。 以下、4楽章、ピアノに絞って、手強いと私が思う個所を列挙する。

右は 27 小節から 29 小節のピアノである。28 小節に注目してもらいたい。

1拍めの右手は付点八分音符+十六分音符、左手は休符も要素に持つ三連符である。

厳密にいえば、左手の3番目の音である Es を弾いてから少しずらして右手のオクターブの B を弾くのが正しいが、

この Allegro molto

の楽章でできるかどうか。

なんといっても、正確に演奏したところで、ほとんどの人が気づかないだろう。それほど報われない箇所なのである。

右は 27 小節から 29 小節のピアノである。28 小節に注目してもらいたい。

1拍めの右手は付点八分音符+十六分音符、左手は休符も要素に持つ三連符である。

厳密にいえば、左手の3番目の音である Es を弾いてから少しずらして右手のオクターブの B を弾くのが正しいが、

この Allegro molto

の楽章でできるかどうか。

なんといっても、正確に演奏したところで、ほとんどの人が気づかないだろう。それほど報われない箇所なのである。

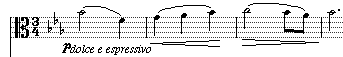

次の右図は練習記号 B (International 版による)、47 小節である。さて、C7-9

の和音をどうとるべきか。ピアニストは左手でこのアルペジオによらずに C-G-B-Des が弾けるか。

100 人中、99 人は「まともな」指使いでは弾けないだろう。ではどうすればよいか。左手の C は必須である。

後の G-B-Des は右手にもオクターブ上の音が弾いているから問題ない。

だから、指の小さい人は C-G-B で、普通の指の人は C-G-Des で弾くのが常識的な解決策となる。

または、左手の Des を右手の親指でとって、

右手で Des-G-B-Des-E とするのも場合によってはありだろう。しかし、この場合は、特別な方法として、

左のBとDesを左親指のわきでとるのがベストだろう。つまり、B は親指の付け根の関節(正確には MP 関節)あたりで、

Des は親指の途中にある関節(IP 関節)あたりの、どちらも「わき」で弾くことになる。

次の右図は練習記号 B (International 版による)、47 小節である。さて、C7-9

の和音をどうとるべきか。ピアニストは左手でこのアルペジオによらずに C-G-B-Des が弾けるか。

100 人中、99 人は「まともな」指使いでは弾けないだろう。ではどうすればよいか。左手の C は必須である。

後の G-B-Des は右手にもオクターブ上の音が弾いているから問題ない。

だから、指の小さい人は C-G-B で、普通の指の人は C-G-Des で弾くのが常識的な解決策となる。

または、左手の Des を右手の親指でとって、

右手で Des-G-B-Des-E とするのも場合によってはありだろう。しかし、この場合は、特別な方法として、

左のBとDesを左親指のわきでとるのがベストだろう。つまり、B は親指の付け根の関節(正確には MP 関節)あたりで、

Des は親指の途中にある関節(IP 関節)あたりの、どちらも「わき」で弾くことになる。

なお、ベーレンライター版では、ここを左右別でアルペジオにしている。

後に出てくる左手の As-Es-As-C にもアルペジオがあるから、ここもアルペジオにするのは妥当ともいえる。

ただ、音楽的に必要性が希薄なアルペジオはなるべく避けたい、というのが私の最近の考えである。

だから、47 小節だえでなく、51 小節もアルペジオなしの方法で奏するのが最善と私は考える。

51 小節は通常の人の手の大きさでは左手の C は取れないから、これを右手の親指でとることにする。

その代わり、右手の下の Es は抜く。

なぜここのアルペジオを抜きたいかというと、拍の頭にある弦楽器の付点のリズムを明確に出したいためで、

ピアノにアルペジオがあるとそのアルペジオに音楽の重心が奪われるのではないかという思いからである。

その後もピアノは休まずアルペジオを奏し、ときにはメロディーも補強している。

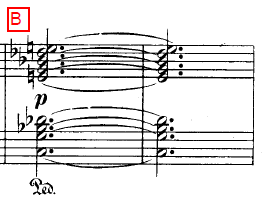

気が張り詰めているところに追い打ちをかけるように次のような左手の跳躍が現れる( m.g. とあるのは main gauche - 左手のこと)。

これにはピアニストは面食らうだろう。もちろん、

ピアニストはピアノ独奏曲では手の跳躍に関しては十分に修練を積んでいる(例:ワルトシュタイン3楽章など)。

速いパッセージのなかでいきなりの跳躍であり、しかもこれが全くアルペジオと弦三部に埋もれて全く聞こえないのである。

その後もピアノは休まずアルペジオを奏し、ときにはメロディーも補強している。

気が張り詰めているところに追い打ちをかけるように次のような左手の跳躍が現れる( m.g. とあるのは main gauche - 左手のこと)。

これにはピアニストは面食らうだろう。もちろん、

ピアニストはピアノ独奏曲では手の跳躍に関しては十分に修練を積んでいる(例:ワルトシュタイン3楽章など)。

速いパッセージのなかでいきなりの跳躍であり、しかもこれが全くアルペジオと弦三部に埋もれて全く聞こえないのである。

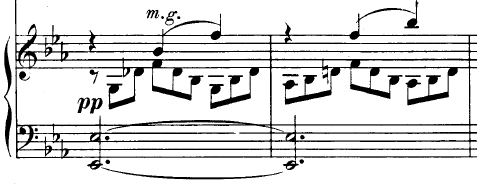

他にも難関はあるが、何の気なしにひどいことをするのが右の 236小節 からの一連の分散オクターブ音階である。

右手に leggiero (軽く)とあるが、

この右手の指使いをどうするか、なかなかの難問である。

考えた末、1-5-1 1-5-1 で開き直るしかなさそうだ。トレモロオクターブ上昇の三連符版と思えばよい。

しかし、音を抜くことがかえって難しくなるというのは興味深いことである。

この指使いか他の指使いか、いずれを選ぶにしても、右手が 2:1 、左手が 3:1 であるから、

乗り方を工夫しないと躍動感がでない。

他にも難関はあるが、何の気なしにひどいことをするのが右の 236小節 からの一連の分散オクターブ音階である。

右手に leggiero (軽く)とあるが、

この右手の指使いをどうするか、なかなかの難問である。

考えた末、1-5-1 1-5-1 で開き直るしかなさそうだ。トレモロオクターブ上昇の三連符版と思えばよい。

しかし、音を抜くことがかえって難しくなるというのは興味深いことである。

この指使いか他の指使いか、いずれを選ぶにしても、右手が 2:1 、左手が 3:1 であるから、

乗り方を工夫しないと躍動感がでない。

そのほかにも、313 小節から続く3度や4度のトリルなど、練習曲でもないのにけっこう長さで続くし、

おそらくピアニストはヘロヘロであろう。

ドーマスの演奏(第1番、第2番とも、hyperion)は奔放ではなく、まとまりを重視している。 また、ピアノは前に出ず、 弦の厚みで勝負している。テンポも正確でかつ味がある。ポルタメントがところどころ顔を出すが、 嫌みではない。 気になるのは、第2番のスケルツォでピアノがかなりの個所オクターブを省略しているところである。 この省略によってピアノの厚みや迫力が削がれているのではないだろうか。

ギレリス、コーガン、バルシャイ、ロストロポーヴィチのロシア勢による演奏(第1番のみ、MELODIYA)は力強い。 繊細さをあまり強調していないのだが、このようなすっきりした解釈を取ることで、 初めて表現できる力強さもあると思う。なお、音が割れるなど、録音は良くない。

ティッサン=バランタン、ORTF 弦楽四重奏団の演奏(第1番のみ、VOCALISE など)は、どうしても前時代的に聞こえる。 ピアノ五重奏曲ではゆったりした感じがいいと思っていたのだけれど、 四重奏曲では際どいテクニックが必要とされるためか、演奏にもろさが出てしまっている。 特にピアノはかなりよれていて、現代ならまず録音されないだろう。 しかし、フォーレの音楽に乗って演奏者が皆漂っている雰囲気は出ているので、憎めない。

ロンドン・シューベルトアンサンブルの演奏(第1番、第2番、ASV )は、極端に走ることがない。 少なくとも急ぐことはなく、必要なところで息を少し長くとるのが特徴だ。 多少ヴァイオリンの高音部が細い気がするが、問題にはならない。 音の濁りを少なくしている工夫がなされ(第2番第1楽章冒頭および再現のピアノのペダリングなど)、 さわやかに、あるいは乾いて聞こえる。これがときとして淡白さ、 ひいては音楽の表現のつまらなさにつながってしまわないかと、 聞きながら私は一瞬思った。しかし、そんなことはフォーレの音楽にはあっては困る。 楽譜にあるものを出していること、楽譜にあるものを超える解釈や音づくりを抑えていること、 このような音楽もまたいいものだとしみじみ思う。

パスカル・ロジェ+イザイ四重奏団(第1番 LONDON、第2番 DECCA )の演奏は、ピアノが主体だ。 第1番では、終楽章が冴えている。叙情的な節回しより、力強い表現に特徴がある。 第2番に関していえば、 響きが十分表現されているのはいいが、多少残響が勝ち過ぎているかもしれない。 また、ピアノも低音の必要な一撃が抜けていたり弱くなったりしているのは惜しい。 全体に色気のある謡回しに溢れた現代的演奏といえる。(2005-03-08,第1番を聞いたのでこの項追加)

ジャン・フィリップ=コラールのピアノを中心とする全集(EMI)は、 第1番がソリスト達(オーギュスタン・デュメイ、ブルーノ・パスキエ、フレデリック・ロデオン) との演奏、第2番がパレナン四重奏団からの演奏である。 第1番は、第1楽章が少しダレ気味かもしれない。 しかし、ゆっくりめのテンポ設定と伸び縮みのはっきりしたリズムは、慣れると気持ちがいい。 第2楽章は出色のできだと思う。一拍のリズムの微妙な取り方が、ある時は厳しく、 ある時は甘く(リズムとして)なるのだけれど、それが私には心地よく響く。 第3楽章は開始部が遅く、こんなので持つのだろうかと心配するほどだったが、 盛り上がりに達するとなるほど量感あふれる節回しで、当初のテンポ設定が適切だったことを 思い知らされた。 第4楽章も意気込みと歌い方の釣り合いがとれていて、 多少オーバーな表現がむしろ似合うほどツボにはまっている。

エイムズピアノ四重奏団の演奏(第1番、第2番、BRILIANT)は、端正な中にもしっとりとした情感が漂っていて、 フォーレの魅力を余すところなく伝えている。常設のピアノ四重奏団は珍しいが、 それだけにバランスのとれた音づくりが完成の域に達しているということなのかもしれない。 個人的には、特に、第1番の第4楽章がたまらなくいい。(この項2004-10-29)

斎藤雅広(p)、ザルツブルグ・モーツァルテウム四重奏団の演奏(第1番のみ、OCD)は、 硬質な響きがする。ピアノの音色、特に弱音の制御が行き届いている。 ヴァイオリンの高音部の響きが豊かであればさらによかったと思う。(この項2004-10-29)

ジャン・ユボーのピアノとヴィア・ノヴァ四重奏団による演奏(ERATO)は、昔からの演奏として親しまれている。 第1番は、現代の演奏と比べると個々の音のメリハリや表情付けが弱い。 しかし、何気ない瞬間のフォーレの和声の巧みさを気付かせてくれる点では、 まだまだ捨て難い演奏である。 (この項2004-10-29)

ロベール・カサドシュ(p) とカルヴェ四重奏団の団員(ジョゼフ・カルヴェ Vn、 レオン・パスカル Va、ポール・マス Vc)によるピアノ四重奏曲第1番(Sony Classical) を聴いた。 第2楽章ではリズムの制御が甘い(この場合は緩い、締まらないの意味)。 そこでがっかりしてしまうが、他はなかなかよい。 特に、第4楽章の第2主題がよい。 この主題のポルタメントのかけ方が絶妙だからだ (この項 2009-05-24)。

私が持っているのは第1番のみである。 第1楽章はゆっくりめでしっかりした歩みの演奏だ。 提示部で第2主題が小刻みで降りてくるところは麗しい。 また展開部のなかで、 5度降下で始まる第1主題が変形されて重なっていくところが大事に演奏されていてうれしい。 第2楽章も遅めだが、ピアノの音の艶が抑えられていることに驚いた。 ころころ転がるような音楽なので、むしろ丸い音のほうがいいということなのだろうか。 (2012-06-17)

第3楽章は全体のバランスがとれていてよい出来だ。 第4楽章はもう少しそれぞれの楽器が主張してもよいと思う。 (2012-06-19)

第1番のみ、サンソン・フランソワ(p), ジャン=クロード・ベルネード(Vn)、ギュイ・シェーヌ(Va)、ポール・ブーフィル(Vc)

の演奏が、5枚組で発売されたフォーレ室内楽(EMI)の CD3 にある。

第1番のみ、サンソン・フランソワ(p), ジャン=クロード・ベルネード(Vn)、ギュイ・シェーヌ(Va)、ポール・ブーフィル(Vc)

の演奏が、5枚組で発売されたフォーレ室内楽(EMI)の CD3 にある。

フランソワの室内楽の演奏で録音されているのはごく少ない。

どんな演奏だろうかと気をもんでいたが、室内楽の魅力あふれる名盤である。

ピアノのリズムのよじれはあるが、雰囲気がよい。たとえば第1楽章の第2主題など、歌わせ方が実に泣かせる

(2014-03-16)。

レーベルはSony Classicalである。第1番、第2番とも、乾いて透き通った部分と、潤いのあるなめらかな部分が際立った対比を示してすばらしい (2014-03-18) 。

ALPHA_CLASSICS。 現代的な響きがする。自然な音楽の流れの中にもメリハリがついている(2019-07-21)。

Virgin レーベル 。 全体的に時間をたっぷりとっている。多少それがために音楽が停滞する感があるのが惜しい(特に第一楽章)。 特に第4楽章は細部の音まで気を配っているので、遅いとは感じない。テンポの設定が絶妙なのだ(2019-07-23)。

この四重奏曲第1番には、聴いたり弾いたりして味わうだけではなく、 分析(アナリーゼ)をしてみたいという衝動を抱かせる魅力がある。 そのような分析、あるいは衝動そのものが記されているサイトを列挙しよう。 なお、Wikipedia など、容易に検索できるページは割愛する。

まず、日本語のページを紹介する。津留崎護氏による、 フォーレ ピアノ四重奏曲第1番 ハ短調 Op.15の演奏解釈 (www.kamos.co.jp) という優れた論考がある。第1楽章だけなのだが、非常に読みごたえがある。

こちらも同じく第1楽章のみだが、片割月氏による、 美し過ぎて涙が出そうな曲:フォーレ作曲 「ピアノ四重奏曲第一番」(poppy445.blog.fc2.com) というブログがある。

次に英語版である。YouTube に下記の動画がある。わかりやすい英語だから躊躇する必要はない。

多少楽典用語を知っていればなお可である。theme = 主題、テーマ(英語ではシームに聞こえる)、

exposition section = (提示|呈示)部、

developing section = 展開部、recapitulation section = 再現部、

counterpoint = 対位法、などなど。

Fauré C Minor Piano Quartet: Analysis of the Astounding Finale (www.youtube.com)

次のページはアイオワ大学の Sunghee Lee Hinners 氏による(博士)論文と思われる。譜例にはベーレンライター版が使われている。

Fauré's piano quartet in C minor,

op. 15: analysis and performance guide for pianists

(ir.uiowa.edu)

次はケープタウン大学の Shelley-Anne Harrisberg 氏による修士論文である。

A structural,

harmonic and stylistic analysis of Gabriel Fauré's Piano Quartet in C Minor Op. 15

(open.uct.ac.za)

オクラホマ大学の Kathryn Koscho 氏による論文である。

A structural,

AN ANALYSIS OF THREE FRENCH PIANO QUARTETS OF THE 1870S:

CAMILLE SAINT-SAËNS PIANO QUARTET, OP. 41, GABRIEL FAURÉ PIANO

QUARTET, OP. 15, AND VINCENT D’INDY PIANO QUARTET, OP. 7

(pqdtopen.proquest.com)

上記の論文のうち英語のは読んでいないのだが、他の曲との比較で考えることも有用だろう。

まず、コーダから考えよう。コーダは 379 小節から数えるのが普通だ。ここではちょうど調号がハ短調からハ長調へ変わっている。

そして、379小節から383小節にかけては、小節ごとに和声が変化しているのでわかりやすい。しかもクリシェである。

C → C on H → C on A → C on G

これと似た進行はのちに、フォーレのピアノ独奏曲「小品集」から「喜び」(Op.84-8) であらわれる。

35 小節から 36 小節、そして 37 小節から 38 小節である。この「喜び」は 6/8 拍子で、8分音符を3連符で割っているので、

「喜び」の 2 小節は本四重奏曲の 4 小節に該当する。譜例はのちに示す。

そして、ピアノと弦のための五重奏曲第2番第1楽章のコーダに近いところで、これと似た進行が出てくる。全く同じではないのが、 後期の後期たるゆえんか。小節数がわからないので困るが、練習記号16の 6 小節前から、ピアノの低音進行が似ている。 16の2小節あとも似ている(が同一ではない)。

ハルプライヒ ピアノ四重奏曲第1番

まりんきょ学問所 > フォーレの部屋 > ピアノと弦のための四重奏曲第1番