|

シーパンツァー |

- |

Sea Panther |

帝国軍 |

|

型式番号 |

EMZ-31 |

シリーズ |

重装甲スペシャル |

|

タイプ |

<ヤドカリ型> |

発売 |

1987年2月〜1988年10月 |

|

全長 |

9m |

定価 |

780円 |

|

全高 |

4.9m |

オペレーション |

ゼンマイ |

|

全幅 |

5.4m |

ライト点灯 |

- |

|

重量 |

28.5t |

使用電池 |

- |

|

地上最高速度 |

100km/h |

部品点数 |

- |

|

水中最高速度 |

50ノット |

ゴムキャップ |

M(グリーン)6個 |

|

乗員 |

1名 |

主成形色 |

レッド・メタリックグレー |

|

搭載ビークル |

- |

キャッチフレーズ |

小さなボディーで敢然とたち向かう強力メカ。 |

|

主要目的 |

ギミック |

前足を動かしながら前進。キャノン砲は手動でポーズがとれます。 |

|

|

その他 |

パッケージ裏面にギミックの紹介が二つあります。 「パワーユニットにより6本足で前進します。」 「コクピットは開閉可能、中に兵士が1体登場しています。」 |

装備

|

装備名 |

搭載数 |

特徴 |

|

高出力ビームキャノン砲 |

1 |

背部左舷に装備 |

|

12連装小型ミサイルランチャー |

1 |

コクピット後部の背部装甲ハッチ内部に装備 |

|

3連装魚雷ポッド |

1 |

背部右舷に装備 |

|

赤外線レーザーサーチライト |

2 |

いわゆる目の部分 |

|

超硬度マニピュレーター |

2 |

※いわゆるハサミの部分 |

|

排気口 |

2 |

※両舷に装備 |

|

水中用機動バーニア |

2 |

※3つのノズルで一組 |

※の付いている装備は、パッケージのテクニカルデータの中で装備品としては紹介されていません。

図説紹介の部分から持ってきました。

特徴

|

強力な武装と重装甲で守られたボディは深海でも自由に行動ができる。戦闘はもちろん海底における種々の作戦行動に対応できる性能を有する万能海底重戦車である。武装ではこのクラスで最大のビームキャノン砲と一瞬にして敵をせん滅する12連装ミサイルの破壊力がすさまじく強力だ。 |

掲載バトルストーリー

|

- |

いわゆる脊椎動物と比較した場合、口と頭の区別をしにくい生物であるが、そこにもしっかり帝国軍標準コクピットを装備することを忘れていないのは、称賛に値する。結果的にヤドカリらしさは、コクピットのさらに前に装備された赤外線サーチライトに設定された目によって表現されている。

いわゆる脊椎動物と比較した場合、口と頭の区別をしにくい生物であるが、そこにもしっかり帝国軍標準コクピットを装備することを忘れていないのは、称賛に値する。結果的にヤドカリらしさは、コクピットのさらに前に装備された赤外線サーチライトに設定された目によって表現されている。

周知の通り、ヤドカリは、自分で拾った貝に入り込んでいるだけである。本来貝殻の部分は、巻き貝のねじれがあり、左右対称であるわけがない。ところが、シーパンツァーでは、貝殻部分を左右対称にしながらも、どの角度から見ても、巻き貝らしさが失われていないデザインがされている。モチーフへの忠実さと、メカの融合という視点から見ると、かなり努力の払われたゾイドではないかと思われる。

貝殻部分には、フジツボをイメージさせる ようなモールドがされている。実際のヤドカリに、フジツボがくっついている姿は見たことがないが、海洋生物がモチーフになっていることをより印象づけるようなデザインの結果と受け取るべきである。

ようなモールドがされている。実際のヤドカリに、フジツボがくっついている姿は見たことがないが、海洋生物がモチーフになっていることをより印象づけるようなデザインの結果と受け取るべきである。 なお、このフジツボをイメージさせるモールドは、試作段階では採用されていなかった。そのことは、1987年2月現在のカタログから見ることが出来る。(目をはじめとする、ヤドカリらしさを表現する部品の印象も異なっていることにも注目。)

なお、このフジツボをイメージさせるモールドは、試作段階では採用されていなかった。そのことは、1987年2月現在のカタログから見ることが出来る。(目をはじめとする、ヤドカリらしさを表現する部品の印象も異なっていることにも注目。)

パッケージ裏面の解説には、6本足で前進する、とされているが、実際には、パワーユニットにつながる車輪の回転により前進することになる。しかし、前進には関与しないと言っても、はさみ部分が上下に動くときに、地面をこするため、前進しながら、上下に揺れるような動きを加えているところは、ヤドカリという生物らしいぎこちなさがうまく表現していると言える。

パッケージ裏面の解説には、6本足で前進する、とされているが、実際には、パワーユニットにつながる車輪の回転により前進することになる。しかし、前進には関与しないと言っても、はさみ部分が上下に動くときに、地面をこするため、前進しながら、上下に揺れるような動きを加えているところは、ヤドカリという生物らしいぎこちなさがうまく表現していると言える。

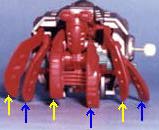

前進には関与しない足であるが、その動きの不気味さは780円シリーズ中最高かもしれない。特に側面から見た際に不気味さは強調される。ギミックを理解するには正面から見るのがよい。足はハサミを含め6本が表現され、全てが動くようになっている。この6本の足が、一つおきに対になっている。 黄色い矢印の部分が同時に駆動し、青色の矢印の部分が同時に駆動することになる。よって、正面から見ればなんのことのない左右交互の動きである。これを側面から見ると、

黄色い矢印の部分が同時に駆動し、青色の矢印の部分が同時に駆動することになる。よって、正面から見ればなんのことのない左右交互の動きである。これを側面から見ると、 黄色い矢印部分が下がったときに青い矢印部分は逆に持ち上がるので、独立して動きながら前進に関与しているように見えるのである。他のゾイドの歩く足を側面から見ると、前後交互に動いているように見える。四足動物ではごく当たり前の動きなのでゾイドになったことが悪いという指摘ではない。その為、逆に見慣れた動きとなっていたが、シーパンツァーでは側面に3本の駆動する足があり、単純な前後交互の動きになっていないことが、不気味さを感じさせる理由となっている。

黄色い矢印部分が下がったときに青い矢印部分は逆に持ち上がるので、独立して動きながら前進に関与しているように見えるのである。他のゾイドの歩く足を側面から見ると、前後交互に動いているように見える。四足動物ではごく当たり前の動きなのでゾイドになったことが悪いという指摘ではない。その為、逆に見慣れた動きとなっていたが、シーパンツァーでは側面に3本の駆動する足があり、単純な前後交互の動きになっていないことが、不気味さを感じさせる理由となっている。

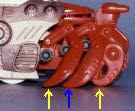

シーパンツァーの全ての動力は、パワーユニットの通常クランク軸ののびる部分から取り出されている。左側は、 円盤状のクランクに動きを伝える部品がとりつき、そのまま前足の駆動となる動力を伝えている。右側は、

円盤状のクランクに動きを伝える部品がとりつき、そのまま前足の駆動となる動力を伝えている。右側は、 やはり円盤状のクランクに動きを伝える部品がとりつき、やはりそのまま前足の駆動となる動力を伝えている。このクランクのつながる位置が左右で180度ずれているために、前述した前足の動きを再現することとなる。また、右側の部品には円周部分にギアが切ってあり、そのまま直接車輪となる部品に回転を伝え、シーパンツァーを前進させることになる。

やはり円盤状のクランクに動きを伝える部品がとりつき、やはりそのまま前足の駆動となる動力を伝えている。このクランクのつながる位置が左右で180度ずれているために、前述した前足の動きを再現することとなる。また、右側の部品には円周部分にギアが切ってあり、そのまま直接車輪となる部品に回転を伝え、シーパンツァーを前進させることになる。

構造むき出しの共和国軍に対して、装甲により強固なボディーを持つことが強調されている帝国軍に殻を持つ生物をモチーフにしたゾイドをラインナップに加えることは、コンセプトに合致しており、シリーズとして、同時に帝国軍という一つの国家の中の世界観を表現するのに役立っていると思われる。殻モノはマルダーに続き2体目である。マルダーと同じように、装備を殻の中に持ち、攻撃時にハッチを開くというギミックも忘れられていない。

一見すると殻を持って見えるカブトガニやアルマジロ型のゾイドなどが登場してもおもしろかったのではないだろうか。また、殻モノ扱いとしてカメ型の帝国ゾイドもあっても良かったのではなかろうか。共和国軍のカノントータスとは全く異なるアプローチによりゾイド化した帝国軍のカメ型ゾイド。もちろん甲良部分はシルバーの成形色を用い、内部構造となりうる部分に赤系の成形色である。ゴジュラスとデスザウラー、ガイサックとデスピオンのように、モチーフは同じであっても、ゾイドにするときのコンセプトやアプローチの違いによって、完成される形が異なり共和国帝国の違いが表れるという展開は、モチーフのネタが切れてシリーズに息切れが見えはじめたときには特に大事な展開方法ではなかったかと思える。

シーパンツァーは、パワーユニット搭載ゾイドの最後となる。同じ時に、共和国軍にはダブルソーダが出ているが、型式番号的には、シーパンツァーがやはり最後となる。この発売タイミングはD-dayであり、同時にHiパワーユニット搭載ゾイドシリーズがはじまっているという事を見逃してはならない。以後、ゾイドはよりキャラクター色を強くしていくのであるが、まだ、このシーパンツァーでは、純粋にとある生物をゾイド化しただけの、ストーリー展開にとらわれない作りになっている事を感じとる必要があるであろう。

殻の中は、後ろ半分にかなりの余裕がある。この部分にギミックを仕込み、もうワンアクション加えるような改造が出来ればしめたモノではないだろうか・・・・・

殻の中は、後ろ半分にかなりの余裕がある。この部分にギミックを仕込み、もうワンアクション加えるような改造が出来ればしめたモノではないだろうか・・・・・

シーパンツァーパッケージより転載