ビガザウロ登場から14ヶ月。満を持しての登場したのがゴジュラスである。

ビガザウロ登場から14ヶ月。満を持しての登場したのがゴジュラスである。|

ゴジュラス |

超巨大陸上戦闘機械獣 |

Gojulas |

共和国 |

|

型式番号 |

RBOZ-003 |

シリーズ |

B/O |

|

タイプ |

パッケージ <恐竜型> カタログ <恐竜型> |

発売 |

1984年4月〜1987年9月 |

|

全長 |

26.0m |

定価 |

3800円 |

|

全高 |

21.0m |

オペレーション |

バッテリー |

|

全幅 |

- |

ライト点灯 |

有 |

|

重量 |

230t |

使用電池 |

単2×2 単3×2 |

|

最大速度 |

75km/h |

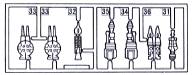

部品点数 |

77 |

|

乗員 |

1名 |

ゴムキャップ |

B(黒)48個 |

|

搭載ビークル |

無 |

主成形色 |

明灰・暗灰・青灰 |

|

主要目的 |

格闘戦・戦隊指揮 |

キャッチフレーズ |

最強の破壊力を持つファイター |

|

ギミック |

スイッチを入れると首を左右に振り口を開閉します。腕を上下に動かし、コクピット内の赤色灯が点滅します。 |

||

|

その他 |

ゴジュラスのカタログ初登場は84年2月現在のモノからです。その時に4月発売予定として掲載されていました。 |

装備

|

装備名 |

搭載数 |

特徴 |

|

パノーバー20ミリ |

||

|

対空ビーム砲 |

4 |

|

|

マクサー30ミリビーム砲 |

4 |

|

|

76ミリ連射砲 |

4 |

特徴

|

単独で行動、局地戦での肉弾戦を得意とする、与圧式のコックピットを備え、厳しい環境下での作戦行動も可能である。 |

掲載バトルストーリー

|

「ゾイドストーリー」 その惑星では、金属生命体「ゾイド」が驚異の進化を遂げていた。時代は地球人類が太陽系進出を果たして、恒星間飛行を目指す大航海時代に入った頃・・・・・太陽系の全く正反対の位置に、太陽系とそっくりなゾイドゾーンが発見された。 惑星ゾイドは地球によく似た大気を持ち、金属鉱脈の露出が多い星だ。そのため、金属イオン濃度の高い海に誕生した生命は、色々な進化を経て、爬虫類型、昆虫型の金属細胞を持つ生物となった。金属生命体「ゾイド」の出現である。また一方では、進化の途中で枝分かれし、独自の発展の末、知的生命体である「ゾイド星人」も誕生した。 後にゾイド星人は、共和国側、帝国側に二分され勢力争いが始まった。そして両陣営は、ゾイドを主要武器である戦闘獣へと改造していった。そして今、飛来した地球人の手により、ゾイドは更に改良され戦闘能力も強化されて、注目の「メカ生体・ゾイド」となっていったのである。 |

ビガザウロ登場から14ヶ月。満を持しての登場したのがゴジュラスである。

ビガザウロ登場から14ヶ月。満を持しての登場したのがゴジュラスである。

もともとビガザウロに使われていたメインフレームを縦位置に持ってきて、2足歩行の恐竜にしてしまうとは、アイディア賞モノのゾイドである。この形から、尻尾 も伸縮しそうであるが、それが出来ないと知ったときはショックであった。しかし、この大きさのおもちゃからそれを望むのは無理であろう・・・・。尻尾の先には重りが入っていて、前後のバランスを保つようになっている。そのため、電池を入れたゴジュラスの重りをはずしてしまうと、完全に前のめり、Tレックスの世界である。この格好のまま歩けば、話は違ってくるが・・・・。

も伸縮しそうであるが、それが出来ないと知ったときはショックであった。しかし、この大きさのおもちゃからそれを望むのは無理であろう・・・・。尻尾の先には重りが入っていて、前後のバランスを保つようになっている。そのため、電池を入れたゴジュラスの重りをはずしてしまうと、完全に前のめり、Tレックスの世界である。この格好のまま歩けば、話は違ってくるが・・・・。

いずれにしろ重たい。そのため、2足歩行と言っても、確実に歩いてくれるわけではない。ただでさえ、歩いていると言うよりも、もがいているとも見え無くもない動きは、もし補助輪がなければ、もっと醜いモノになるであろう。この点はMk−2になっても改善されることはなく、教訓が生かされるのはZ-knightを待たねばならない。

口の開閉は、機械的におこなうモノではない。機械的におこなわれるのは首を左右に振ることだけである。口の開閉は、延髄部分に入っている重りの力を借りることになる。この重りが、延髄下部に刻まれた切り込みに落ち込むことで、首が中央部に来たときに口が大きく開き、右ないし左を向いたときに口が閉じるようになっている。かつて、おもちゃやさんにあったゴジュラスには口をしっかり閉じているモノが多かったのは遊ばれているうちに、延髄部分の重りがなくなってしまい、口を開かせることが出来なくなってしまったためである。この重りを使った開閉機構を知ったときも、尻尾が動かないことを知ったときと同じくらいショックであった。しかし、この大きさの中に数多くのギミックを納めようと言う工夫の中、重力をギミックに利用した、とも思えるので、後にそのアイディアには感心させられた。ゴジュラスの他、初期のゾイドには重りや、上顎の重さを利用した口開閉ギミックを装備したゾイドが多いせいもあり、上顎可動は初期ゾイドの特徴の一つとも言える。

ゴジュラスは、歩行用バッテリーとライト点滅用のバッテリーが別になっている。ライトは点滅球を使っているので、手足の動きと点滅は連動していない。例えば、パワーユニットの中に、回転スイッチを設けて、動きに連動した点滅が出来るようであれば、改造により点滅のタイミングを変えたり、目以外の部分も光らせるような改造をする楽しみも生まれたであろうが、ギミック的に複雑になりすぎるであろうか?

パッケージのゴジュラスは、試作検討段階のモノであると思われる。大まかなイメージは変わらないが、細かい点ではかなり異なっている。まずは、鼻の下のモールド、パッケージでは枠に囲まれた細かい縦縞だが商品は単なる荒い縦縞である。鼻筋からほおへかけての左右の3本のパイプ、パッケージではでは半円形に近い形だが、商品はほぼ直角に曲がっている。 あごを止めているゴムキャップまわり、パッケージでは一体成形のように見えるが、商品はワッシャーの様な別部品を使っている。

あごを止めているゴムキャップまわり、パッケージでは一体成形のように見えるが、商品はワッシャーの様な別部品を使っている。 鎖骨付近のハードポイント、パッケージではこの部分に武器を取り付けるハードポイントがあるが、商品にはハードポイントはない。他にも何カ所か異なる点があると思うので、見比べてみるのも一興である。尚、冒頭のカタログ写真のゴジュラスもパッケージ同様試作品と思われる。

鎖骨付近のハードポイント、パッケージではこの部分に武器を取り付けるハードポイントがあるが、商品にはハードポイントはない。他にも何カ所か異なる点があると思うので、見比べてみるのも一興である。尚、冒頭のカタログ写真のゴジュラスもパッケージ同様試作品と思われる。

ゴジュラスの兵装は、初期共和国軍の共通装備 がメインである。その意味では、他のゾイドよりも格段に強力と言うわけではない。追加装備されているのは、腹部の4門の兵器のみ。

がメインである。その意味では、他のゾイドよりも格段に強力と言うわけではない。追加装備されているのは、腹部の4門の兵器のみ。 ゴジュラスそのものの形(2足歩行)から来る、設定上の動きの違いが、ゴジュラスをファイターにしていると言える。

ゴジュラスそのものの形(2足歩行)から来る、設定上の動きの違いが、ゴジュラスをファイターにしていると言える。

このゴジュラスから、はじめてパッケージに型式番号が載るようになる。 これは、ゾイドストーリーがこのタイミングに合わせて現れてきたことによる、ミリタリー的要素を表現するための策と言える。後になって、型式番号が与えられた、ビガザウロ、マンモスであったが、パッケージ型式番号が記載されることなく、生産終了を向かえることになる。

これは、ゾイドストーリーがこのタイミングに合わせて現れてきたことによる、ミリタリー的要素を表現するための策と言える。後になって、型式番号が与えられた、ビガザウロ、マンモスであったが、パッケージ型式番号が記載されることなく、生産終了を向かえることになる。

ゾイドストーリーが出てきたおかげで、ゾイド単体で遊びを工夫するという要素よりも、設定の中で遊んでいくという要素に変わりはじめる。そのためゴジュラスは、ビガザウロ、マンモスとつづいてきた3番目のゾイドでありながら、パッケージ裏に「改造例」(バリエーションの紹介ではなく、おもちゃとしてのゾイド本体の改造例)の載った最後のB/Oゾイドになってしまった。以降のB/Oゾイドの裏は、ゾイドストーリーとバリエーション、本体の装備の説明に移行していく。ゾイドは、誕生から1年目にして、一つの転機を向かえることとなる。(1998/09)

ゴジュラスMk-1の目の色と言えば、もちろん赤である。だが、その赤い目の表現方法には2種類のバリエーションがある。

ゴジュラスMk-1の目の色と言えば、もちろん赤である。だが、その赤い目の表現方法には2種類のバリエーションがある。

一つは、無色のクリアケースの中に赤いガラスの電球を仕込んだタイプ、もう一つは、赤いクリアケースの中に無色の電球を仕込んだタイプである。一般的なのは後者であり、発売個数もかなり多いと思われる。前者は、おそらくごく初期の短い期間にだけ発売された、かなり希なタイプであろう。

ゴジュラスのコクピットにのびる目の部分は、電球が直接見えるのではなく、光ファイバーの原理のように、プラスチックの中を光りが渡ってきて表現されている。後者の一般的な方では、電球が点灯していないときでも、そのプラスチックの色がわかるため、赤く光ることが予想される。しかし、前者の無色のプラスチックケースでは、目が光って初めて赤という色が認識できるので、発光前に色を連想させないという点では、かなりポイントが高いと思われる。大きな違いではないとは言え、無色のクリアケースへのクリアカラーの着色、という点でも、ユーザーの改造の余地が残されていると言え、初期のコンセプトである、改造して楽しむゾイド、という点が意識されての、成形色の選択であったとみるべきであろう。(1999/11)

ゴジュラスのコクピットにのびる目の部分は、電球が直接見えるのではなく、光ファイバーの原理のように、プラスチックの中を光りが渡ってきて表現されている。後者の一般的な方では、電球が点灯していないときでも、そのプラスチックの色がわかるため、赤く光ることが予想される。しかし、前者の無色のプラスチックケースでは、目が光って初めて赤という色が認識できるので、発光前に色を連想させないという点では、かなりポイントが高いと思われる。大きな違いではないとは言え、無色のクリアケースへのクリアカラーの着色、という点でも、ユーザーの改造の余地が残されていると言え、初期のコンセプトである、改造して楽しむゾイド、という点が意識されての、成形色の選択であったとみるべきであろう。(1999/11)

ゴジュラスパッケージ、取扱説明書、同梱カタログより転載