|

ギルラプター

|

-

|

Gilraptor

|

帝国軍

|

|

型式番号

|

-

|

シリーズ

|

-

|

|

タイプ

|

<恐竜型>

|

発売

|

-

|

|

全長

|

-

|

定価

|

-

|

|

全高

|

-

|

オペレーション

|

バッテリー

|

|

全幅

|

-

|

ライト点灯

|

-

|

|

重量

|

-

|

使用電池

|

単4×1

|

|

最大速度

|

-

|

部品点数

|

-

|

|

乗員

|

1名

|

ゴムキャップ

|

-

|

|

搭載ビークル

|

無

|

主成形色

|

-

|

|

主要目的

|

-

|

キャッチフレーズ

|

-

|

|

|

|

ギミック

|

-

|

|

|

|

その他

|

-

|

装備

|

装備名

|

搭載数

|

特徴

|

|

接近戦用ビーム砲

|

2

|

|

|

高圧濃硫酸噴射砲

|

1

|

|

|

高速キャノン砲

|

1

|

|

|

全天候自己誘導ミサイルランチャー

|

1

|

胸部に装備

|

|

加速機付可変装備架

|

1組

|

ブースターを装備した可変ウェポンラック。都合4カ所のハードポイントに兵装が可能

|

特徴

掲載バトルストーリー

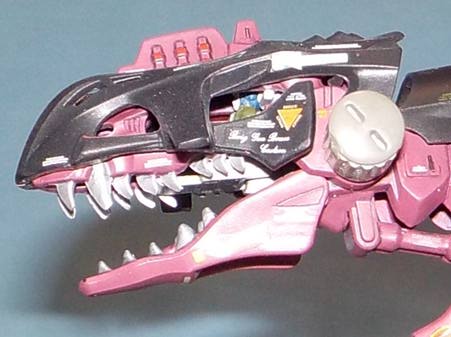

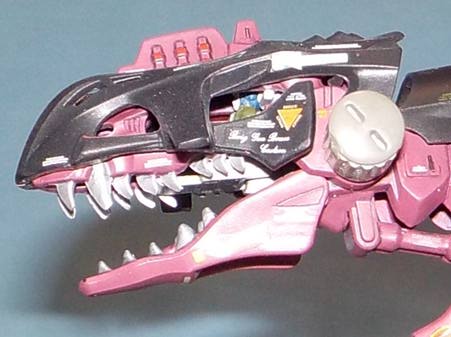

ゾイドワイルドが始まって、3年程経ちましたので、一つぐらい作ってみようと、手を付けました。その中でギルラプターを選んだのは、腕と足の連動がどうしても気になってしょうがなかったからです。ゾイドワイルドになっての、ワイルドブラストというギミックの表現方法や、膝関節肘関節がない事、ボーン形態(素体)の採用など、メカ生体とは異なる部分でゾイドワイルドの特徴であり時代に合わせた変化ともとることが出来たものの、片側の腕と足が同時に前に出ちゃダメでしょこれ解決しとかないと、と思った事から始まりました。

せっかく作るとなると、手足問題を解決して終わり、では作業がもったいないので、手持ちの資産(ジャンクパーツ)を生かしながら自分にとって作りやすい機体にしようとすると、自然とメカ生体の世界観の考え方になり、1/72でデスザウラーが出る前の時期で、帝国軍が大型二足歩行恐竜型ゾイドを作る前のテストヘッド的な立ち位置の機体にすることを考え始めました。

1/72にするとなると、コックピットを作らなければならないのですが、そこまでの腕と発想力が無かったので、頭部をそのまま用いました。当初は、頭のてっぺんにハッチを作ろうとしましたが、シートをギミック部品に取り付けて、前後に動かすことにした時点でハッチを作るのはあきらめました。シートが動くスペースを確保しながら、ハッチのヒンジを作るのは容易ではないと思ったのが理由です。造形的なセンスと腕が有ればとは思いますし、他のゾイドの頭部を移植するなんてアイディアも出てこないので一番安易な方法で済ませました。次回が有れば、別の方法を考えたいところです。

|

|

ワイルドブラストギミックもギルラプターを作ってみたいと思った理由の一つです。航空機が好きな者は、一度は可変翼機の自動可変モデルを作ってみたいと思うわけです。やるからには、可変翼下にパイロンが有って、そのパイロンが翼が動いても、常に空気の流れに対して正面を向いている、機体と並行になっている、という模型を作りたいと思っていました。しかし、可変翼の下にパイロンをつけるとなると、パイロンを空気の流れに対して正面を向かせるために、翼の構造が複雑になるため、実在する可変翼機でも可変翼下にパイロンをつけている機体はほとんどありません。最も有名で人気のあるトムキャットには、モーターでの可変モデルが有りますが、この機体も可変翼下にパイロンがありません。トーネードは、可変翼下にパイロンがありますが、良い自動可変モデルが無いのです。トーネードを可変ギミックから作ったとしても、薄い翼の中にパイロンを動かすギミックを仕込むのは更に難しいので、結局やらずじまいになっていました。

|

|

|

そこでギルラプター。可変翼とは動きの性質が違うのですが、動く方向は同じですし、既に可変ギミックは出来ているので、後はパイロンが機体に対して平行になるギミックだけを考えれば良かったわけです。それにゾイドならギミック部品が露出していても適度に装飾すれば許してもらえそうなので、この機会に一度やってみたかった可変翼の動きに合わせて動くパイロンのあるモデルを作る、という挑戦も含めて、取り掛かることにしました。やってきたとおり、思うように出来たつもりではありますが、もう5mm外側にハードポイントを持ってくれば良かったと思っています。それとゴムキャップを本体と統一すれば良かったと思っています。試作段階では、3mm軸で試す方が作業しやすかったので、それがうまく行ったので、試作部品をそのまま本体に流用してしまいました。先のことを考えての作業が出来ていなかった反省点です。

ソフト面で考えますと、ウェポンラックとして帝国軍共通武器を動かすことで何の意味があるのかとは思いますが、そこは動くおもちゃとしての動きの面白さ優先で考えています。

|

|

|

骨格標本が苦手なので、最初から骨っぽさを無くす装飾はするつもりで、尻尾の置き換えは考えていました。せっかく上下に動くギミックがあるのですから、これを生かして上下にしならせるようにしたいと考えました。当初は、関節部分をスプリングか板バネで接続することで、単なる揺れだけで表現しようと思っていましたが、内部フレームを作って、装甲部品とフレームの位置関係を調整して軽め穴を開けている時にナイロン紐で上側を引っ張ることを思いつきました。ギミックのアイディアは、作業に取り掛かる前に思いついているにこしたこと有りませんが、有る程度作業しないと思いつかないアイディアも有りますね。結果的にスプリングや板バネより格段に良い方法であったと思っています。

過去の経験からしますと、ギミック改造は、組立加工しながら考えるギミックよりも、説明書を見ている段階で思いつくギミックの方が成功する確率が高いです。今回は実際に作業してみて思いついたギミックで、それでいて確実性の高いギミックが出来ました。実際、尻尾の後端部分では、水平より下がった位置からから垂直に近い角度にまでなりますから、90度近く動いていることになります。ゾイドの動きとしては、既存のものも含めてかなり大きな動きな方であると思います。

タカラトミーさんどうでしょう。ギルラプターの素体をつかって、尻尾を上下にしならせるバリエーションを出してくれないでしょうか。ゾイドワイルドなら、ランナーレスなんですから、尻尾部品の替わりにゴムキャップでつなぐ尻尾とナイロン紐とナイロン紐の固定部品を同梱してくれればと・・・・。ランナーへのレイアウトを考えないで済みますから、何とかならないかな、と期待しています。

|

腕と足の連動問題は、おもちゃショーで動きを見たときから違和感を感じていました。どういう構造か不思議に思っていましたが、組立サポート動画でほぼ構造がわかったので、今回採用したクランク軸の位置を逆位置にする部品を作る方法なら出来るであろうと、思いました。実の所、タカラトミーさんでも、本当はクランク軸を逆位置にする部品を使う予定があったのではないかと思っていますがどうなのでしょう。小学生でも作りやすくすること、部品点数を減らすことを理由に手足の連動を犠牲にしたように考えています。この辺、模型ではないおもちゃであるゾイドの悩みどころなのかもしれません。→●

今回のギルラプターは、手足の連動問題を解決し、ワイルドブラストをいじって、尻尾をしなるように置き換えました。ギミック改造としては、動きの追加ではなく、動きのアレンジ、ギミック改変となりました。ワイルドブラストは、やはりかなり考えられていて、これ以上の動きの追加をするとなると、装備を追加する等、装飾を加えて、更にそこに動きを導くと言うことが必要になってくるのかなとは思います。それが出来たら面白いでしょうね。実際コアドライブシステムが採用された機体が発売されているところを見ますと、ゾイドワイルドのギミック改造は、装備の追加とギミックの追加はワンセットととらえるのが標準的な考え方と思います。

|

|

ギルラプターで解釈が難しかったのが背中のブースターです。加工の段階では、蛇腹部分をエアインテークと解釈すべきか複合センサーユニットととらえるべきか、迷ってしまって、何も加工しませんでした。そのまま塗装に入って、デカールを貼る段階になって、強制吸気の注意書きをする事を決めたときに、やっとエアインテークの境目を解釈することが出来ました。加工の段階で、アールのあるダイヤ状に強制吸気の注意書きをすることを想定することが出来ていたら、何かしらの加工していたと思います。作業に取り掛かる前の観察が足りていませんでした。

ブースター本体には「ARMY」とデカールを貼りました。クリア吹きでグロス(光沢)を重ねているときは、黒い下地に黄色縁の白文字がとても映えていたのですが、艶消し吹いたら文字が沈んでしまいました。艶消しクリアを吹きすぎたのかもしれません。

デカールと言えば、ゼネバス帝国仕様のギルラプターにしたつもりなので、ウェーブさんから出ていたゾイドデカールを使おうと思ったのですが、ギルラプターに丁度良い大きさの国籍マークがありませんでした。パンツァーティーアが1/20ないし1/24だったので、それらに使いやすい大きさになっていたのかもしれません。

|

|

|

せっかく作った1/72のコックピットの座席ですが、ほとんど見えません。パイロットはちゃんと乗っています。せっかく既存ギミックを利用して、シートを前後するようにさせたのだから、もう少しパイロットが見えやすくなるような工夫しても良かったところです。装飾が絡むところは苦手です。

設定的には、D-dayの後でデスザウラーが登場する以前の時代を想定して作っていたつもりでしたが、作業しているウチに、動くおもちゃの意識が強くなって、出来上がってみると、ソフト面を意識した作業が足りていなかったとも感じています。

|

|

|

今回使わなかった部品群です。使わなかった部品とやってきた加工を考えますと、「ワイル度」を削って「ゾイ度」を上げたつもりです。せっかく新しいゾイドワイルドチームの皆さんが一生懸命考えてくれた、従来のゾイドとは違うゾイドワイルドらしさだったのですが、メカ生体好きはそのゾイドワイルドらしさを削ってしまったことは申し訳なくも思います。でも、ギルラプターは、膝と肘の関節がない残念感はありますが、その替わりにあれだけ高い位置に重心がありながら安定して歩行する優れた素体ではあると思います。既に、同じ素体を利用したバリエーションも出ていますので、まだ可能性があるように思います。これからのバリエーション展開を期待しています。

|

併せてホビーとしてのゾイドワイドの展開は考えられるでしょうか。ゾイドワイルドはランナーレスキットであったことから、何カ所か、ゲートといっしょに本体も切り取られてしまっている場所がありました。その為、プラ板を貼り足して整形した場所があります。そこでトミーテックさんから、ランナー付きのゾイドワイルドを出してもらえないでしょうか。しっかりした四角い枠のあるランナーレイアウトまでしなくても、小さなランナーつきっぱなしのゲートを切り落としていない、自分でゲート処理が必要なキットにしてもらえればと思います。その際には、材質もABSではなくスチロールにしてもらえればと思います。スチロール樹脂になれば、プラモデル用の接着剤が効くようになりますので、他のプラモデルのジャンクパーツを使っての改造がしやすくなります。スチロール樹脂になりますと本体と同じ素材のランナーは、改造や補修のための材料に使えて重宝します。そしてシールではなく水貼りデカールで。更に出来れば、1/35フィギュアだけでなく、1/72コックピットとフィギュアも同梱して、ユーザー次第で1/35か1/72のどちらかを選んで完成させられる、ハイブリッドスケールモデルとなると面白いでしょうね。かつてトミーさんは、24ゾイドをホビーとしてゼブルシリーズに焼き直した経験も有りますし、パンツァーティーアでは、いっしょに並べるフィギュアを選ぶことで、1/20か1/24を選択できるようにした展開もありました。素材や同梱部品を換えることで、同じ金型から作られるものでも、おもちゃとしての遊び方だけでなく、ホビーとしての楽しみ方を提供できるような展開も有りと思います。ゾイドワイルドに、そんな可能性無いでしょうか。

戻るback