パンツァーティーア(仮称)

トミーブースのディオラマの一角におかれたパネルには、パンツァーティーアの展示のあるウェーブのブースに来るようにとの告知がされていた。

さて、早速ウェーブのブースに行ってみると、そこには、巨大なゴーレムのパネルが掲げられていた。旧ゾイド24シリーズが、ウェーブとのコラボレーションで、「パンツァーティーア(仮称)」シリーズとして、甦るそうである。今回、このホビーショーで、初めて一般に知らされることとなった。

目に付くこのパネルのゴーレム。もともとは、ゼブルシリーズ・ゴルゴラのボックスアートとして画かれたモノをデジタルリペイントしたモノである。ボックスアートを画いたのは高荷義之氏、これをデジタルリペイントしたのは、24シリーズのデザインをした横山宏氏である。

デジタルリペイントの結果、最大の変化は、装甲の色である。ゴルゴラの赤い装甲パーツがゴーレムの装甲パーツの白に変えられている。同時に、コクピットの発光部分がゴルゴラは緑であるがゴーレムでは赤に直されている。

デジタルリペイント以外で、このボックスアートの注目すべき点は、ゴーレムの背中のステップに、もう一人兵士が乗っていることである。もともとの24シリーズの時から、パイロットの他にフィギュアを載せる場所を用意して、プレイバリューを持たせるよう工夫されていたゴーレムではあったが、ゴーレムの時代にはパイロットフィギュアは一つしかついていなかったため、十分に遊びこなすことが出来なかった感があった。このため、1992年のゼブルシリーズとして復活したときには、ランナーパーツで組み立てなければならないモノの、2体のパイロットフィギュアが用意され、当初予定されていたプレイバリューを十分に発揮させる試みがなされていた。個人的に気になっているのが、スモークディスチャージャーについている肉抜き穴。これをボックスアートに画かせてしまうのは、高荷氏とトミーの担当者の間での打ち合わせが十分ではなかったことをうかがわせる。

まずは、おいてあったパネルの紹介文を読んでみることにする。

|

このパネルから、スケールが変更されていることがわかる。スケールを変更したからと言っても金型を変更したわけではなく、設定上の変更である。この設定の変更は、商品のターゲットの拡大を狙ったモノであるといえる。ゾイド24のデザインにかかわっている横山宏氏の「マシーネンクリーガー(旧SF3D)」が1/20ので商品が展開されているため、これらとゴーレムを並べて違和感のない設定にすることが狙いとなっている。結果、商品も、組立キットでありながらおもちゃ色のゾイドから、ホビー色の濃い内容になると思われる。あわよくば、旧ゾイド24を再現する復刻シールを同梱しながら、よりリアリティーのある水貼りデカールも同梱されるなど、旧シリーズと同じ楽しみ方もできながら、新しくホビーとしての楽しみ方も出来るような商品内容を期待したいところである。

設定スケールを変更したことで、ゴーレムの設定上の大きさも変わってくるであろう。

|

ゴーレム |

1/24 |

1/20 |

|

全長 |

3.8m |

3.2m |

|

全高 |

4.0m |

3.3m |

|

全幅 |

3.2m |

2.7m |

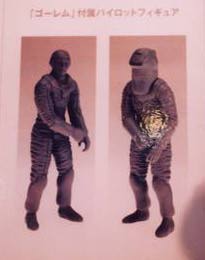

この会場で紹介されていたのは、新たに作られるパイロットフィギュアの試作品のパネルであった。フィギュアは、一つの胴体に、素顔の頭パーツとヘルメットをかぶった状態のパーツが同梱され、いずれか一方を選んだ製作することが可能となっている。パネルを見る限り、従来のゾイド24のパイロットフィギュアのように可動部があるわけではなく、プレイバリューが考えられたフィギュアではないことがわかる。あくまでも、並べてのスケール感を演出することが狙いとなっているといえる。

この会場で紹介されていたのは、新たに作られるパイロットフィギュアの試作品のパネルであった。フィギュアは、一つの胴体に、素顔の頭パーツとヘルメットをかぶった状態のパーツが同梱され、いずれか一方を選んだ製作することが可能となっている。パネルを見る限り、従来のゾイド24のパイロットフィギュアのように可動部があるわけではなく、プレイバリューが考えられたフィギュアではないことがわかる。あくまでも、並べてのスケール感を演出することが狙いとなっているといえる。

このフィギュアを作るにあたって描かれたデザイン画も紹介されていた。ゾイド24のゴーレム戦士もそのまま同梱されることから、基本的デザインは決まっており、このデザイン画は、1/20フィギュアを作るにあたって、再現されることになるであろう細かいディティールを決定させるためのモノととらえて差し支えないと思われる。同時に紹介されていたのが、ロードスキッパー戦士のデザイン画である。前述のパネルにもロードスキッパーとショットウォーカーが載っていたのであるが、この会場でも、「企画中・価格未定」として、ゾイド24当時のロードスキッパーとショットウォーカーが展示されていた。ショットウォーカー戦士は、胴体部分はロードスキッパー戦士と同じデザインでありながら成形色を変えたフィギュアである。それをふまえると、このロードスキッパー戦士のデザイン画があれば、ショットウォーカー戦士もある程度方針を決めることが出来るわけで、ゴーレムの他、ロードスキッパー、ショットウォーカーもそれなりに企画が進行しつつある事がうかがえる。

このフィギュアを作るにあたって描かれたデザイン画も紹介されていた。ゾイド24のゴーレム戦士もそのまま同梱されることから、基本的デザインは決まっており、このデザイン画は、1/20フィギュアを作るにあたって、再現されることになるであろう細かいディティールを決定させるためのモノととらえて差し支えないと思われる。同時に紹介されていたのが、ロードスキッパー戦士のデザイン画である。前述のパネルにもロードスキッパーとショットウォーカーが載っていたのであるが、この会場でも、「企画中・価格未定」として、ゾイド24当時のロードスキッパーとショットウォーカーが展示されていた。ショットウォーカー戦士は、胴体部分はロードスキッパー戦士と同じデザインでありながら成形色を変えたフィギュアである。それをふまえると、このロードスキッパー戦士のデザイン画があれば、ショットウォーカー戦士もある程度方針を決めることが出来るわけで、ゴーレムの他、ロードスキッパー、ショットウォーカーもそれなりに企画が進行しつつある事がうかがえる。

話が前後してしまったが、ここに展示されたいたゾイド24は3体。ゴーレム、ロードスキッパー、ショットウォーカーである。

話が前後してしまったが、ここに展示されたいたゾイド24は3体。ゴーレム、ロードスキッパー、ショットウォーカーである。

ゴーレムは、巨大なボックスアートのパネルの前で、山岳地帯を模したディオラマベースの最も高いところにおかれていた。ここに展示されていたのは、おそらくパッケージなどの組立例として用いられた機体であろう。成形色をそのまま生かしながら、一部シリンダー部分に銀色の塗装がされたり、墨入れや汚し塗装が施されていた。

それに対して、ロードスキッパーとショットウォーカーは、本体を組み立てただけで、墨入れも部分塗装も施されていなかった。この2体については、コクピットむき出しであるため、パイロットフィギュアが載っていたり、脇にたっているなど、ちょっとした演出があっても良かったのではないかと思われる。

パンツァーティーアシリーズ第一弾は、ゴーレムである。その解説文をよんでみる。

|

”不朽の名作”復活で注目を集める「パンツァーティーア(仮称)」シリーズ。その第1弾は、発売当時もその特異なフォルムとシリーズ最大のボリュームで最も人気の高かった「ゴーレム」に決定です。キットは、発売当時と同じ白いボディーカラーで成形し、当時の雰囲気そのままに再現。横山宏デザインによる新規描き起こしの新作フィギュア(原型製作サイトウヒール)とデカールが付属します。往年の「ゾイド」ファンだけではなく、「マシーネンクリーガー」のファンも魅了する超強力アイテムです。 |

この解説文から少々気になるのが、ゴーレムがゾイド24で最も人気の高かった機体であるか? である。

旧シリーズにおいて、ゾイド24シリーズは、他のゾイドが1/72であることと比較して、スケールが異なるため、なかなか受け入れられづらかったのは事実である。多くのファンの声を聞くと、「唯一デスピオンのみは、例外的に持っている」との話しはあるのである。また、ゴーレムは、モチーフ的ギミック的にはアイアンコングと重なる(ミサイルの回転、音声ギミック、ガトリング砲の回転と異なるギミックはあります。)ことにもなる。となると、どこまで旧シリーズ時のゴーレムに人気があったのかは疑問である。

実際ゴーレムは1996年当時においても、かなりの店頭在庫が残っていた。定価3800円に対して、3000円の値札を付けても、なかなか買い手がつかなかったのも事実である。1996年の店頭在庫は、「人気があったために他の機体よりも多くを生産しファンに行き渡ったため結果的に売れ残ってしまった」との解釈も出来るため、「人気がなかったためにずっと売れ残っていた」とは一概には言えないことをふまえなければならない。しかし、1996年は、1992年に発売され成功には至らなかったゼブルシリーズも数は少ないとはいえ店頭在庫として残っていたため、金型的にゴーレムを入手する手段は、1997年前後までは残されていたと言えるのである。

あわせて考えなければならないのが、ゾイド復活後からアンティークショップやオークションの場において、旧シリーズゾイドの価格が高騰し、ゴーレムのプレミアム価格も比例するかのようにあがっていった事実である。このゴーレムの価格の上昇は、もちろんゴーレムの復活の要望につながってくる。ゴーレムの価格上昇の理由を考えてみると、「旧シリーズにおいてゾイド24はデスピオンのみ持っていた(持っている)。だが、ゾイド復活して再度ゾイドを集めようと思い、当時買うのをためらったゴーレムが欲しくなった」との声もある。また、トイズドリームプロジェクトにおいて、デスピオンがラインナップされたとの情報が公になっていこう、ゴーレム再販を望む声にシフトしていったこともあり、よりゴーレムの再販を望む声は高くなっているであろう。

これらのことをふまえて考えると、現在ゴーレムに対する要望は、旧シリーズ当時の人気と必ずしも完全にリンクしているとは言えないのでは? という疑問もわいてくる。

トミーとウェーブが、「旧シリーズ当時のゴーレムの人気と今の再販を望む声が完全にリンクしている」と読んだ場合と、「旧シリーズ当時人気がなかった故に今になって欲しくなって再販を望む声になっている」と読んだ場合で、生産数や販売方法展開方法が変わってくるかである。この読みを見誤ってしまうと、再びゴーレムの店頭在庫を余らせてしまい、結果、ゴーレムはあまり人気が無くて売れない商品、と言うレッテルがついてまわって、結果的に全てのゾイド24が復活する前に、パンツァーティーアシリーズの継続を留めてしまい、わざわざゾイドシリーズから切り離した意味が問われて来るのではないかと思われる。

ウェーブの担当者に話を聞くと、前述の繰り返しになるが、ゾイドのファンだけではなく横山宏氏のファンにもアピールを行い、ユーザーを拡大していくことが狙いの一つとして挙げていた。その為に、横山宏氏の展開する他のシリーズの商品と並べても遜色のない商品にすることが目指されたため、スケールもそれらと同じ1/20に設定し直されたのである。それでいて、ゾイド24当時のフィギュアも同梱させている。商品のアピールは、ホビー的な面で、組立易さや動力ユニットなどには触れず、デザインの特徴に大きく触れて、ゾイドの焼き直しであることを全面にもってくる方法が採られている。この結果、ユーザーには、もともとのゾイド24としての楽しみ方、新しいパンツァーティーアシリーズとしての楽しみ方、横山宏氏の世界観での楽しみ方、があらかじめ用意されていると言える。このことが、かえってソフト面での世界観をユーザーに限定させ無いこととなり、楽しみ方の固定化を妨げ、遊びの素材と言うホビー本来の要素を浮き上がらせているのではないかと思われる。その結果、ユーザーの創造の余地が大きくなってきていると思われる。

ウェーブの担当者に話を聞くと、前述の繰り返しになるが、ゾイドのファンだけではなく横山宏氏のファンにもアピールを行い、ユーザーを拡大していくことが狙いの一つとして挙げていた。その為に、横山宏氏の展開する他のシリーズの商品と並べても遜色のない商品にすることが目指されたため、スケールもそれらと同じ1/20に設定し直されたのである。それでいて、ゾイド24当時のフィギュアも同梱させている。商品のアピールは、ホビー的な面で、組立易さや動力ユニットなどには触れず、デザインの特徴に大きく触れて、ゾイドの焼き直しであることを全面にもってくる方法が採られている。この結果、ユーザーには、もともとのゾイド24としての楽しみ方、新しいパンツァーティーアシリーズとしての楽しみ方、横山宏氏の世界観での楽しみ方、があらかじめ用意されていると言える。このことが、かえってソフト面での世界観をユーザーに限定させ無いこととなり、楽しみ方の固定化を妨げ、遊びの素材と言うホビー本来の要素を浮き上がらせているのではないかと思われる。その結果、ユーザーの創造の余地が大きくなってきていると思われる。

パンツァーティーアシリーズのコンセプトを聞いていて考えたくなるのが、ゼブルシリーズのコンセプトである。

ゼブルシリーズは、当時のトミーのホビー事業部(現・トミーテック)から発売されていた。ホビー事業部は、トミックスを中心とした高年齢層をターゲットにしたホビー商品を展開している部署であり、箱から出してすぐに遊べるおもちゃよりもユーザーが手を使って組み立てていったり、ユーザーが考えながら使っていく事が中心となる商品を扱っている部署である。

ゼブルシリーズは、パワーユニット・動力ユニット以外は、全てランナーパーツになっており、ゾイド時代に組み立て済で同梱されていたフィギュアもランナーパーツ化されていた。パッケージは、模型で一般的なタイプの上下分割式のボックス。側面には、完成例の写真が紹介され、反対の側面には、ユーザーに塗装を促すように、絵によるカラーバリエーションの紹介がされていた。とにかく随所に、模型色が出されていたのである。

ゼブルシリーズの特徴としてトミーがアピールしていたのが、「生体をテーマにしたリアルなメカデザインとリアルなアクション」「SFオリジナルキャラクター」「完成済動力ユニット」「接着剤を使用しないイージーキット」である。ゼブルシリーズでは、ゾイドの焼き直し商品であることから、ホビー的な面でゾイドと同じ特徴をアピールしながら、ゾイドの焼き直しであることをアピールしない方法が採られていたのである。つまるところ、ゾイドという要素を打ち消して、まったく新しいコンセプトのホビー商品、と言う事のみの展開を行い、ユーザーに創造の余地を持たせようとしていたとも言える。だが、その実は、ゾイドの焼き直しであることはいとも簡単に見すかされ、コンセプトは、受け入れられなかったのが結果である。

つまり、「ゾイド24以上に、ユーザーの創造の余地を残した商品しよう」と言う意味では、ゼブルシリーズもパンツァーティーアシリーズもコンセプトは同じである。しかし、ユーザーへのアピール方法や販売方法、商品展開の方法は、全く異なる方法を採っており、ファンとして、しっかりと見守っていきたいところである。

今回パンツァーティーアシリーズをコラボレーションするにあたって、トミー側の担当者となっている方は、自ら「自分がトミーに入社したのはゾイド24を復活させるためだ!」と述べる方だそうである。つまるところ、旧シリーズのファンの一人であった方であることが、想像に難くない。製作者の立場だけでなく、ファンの気持ちも十分に理解したツボを押さえた展開が期待できるのではなかろうか。(2003/06)