上図は天保国絵図の紀伊国と大和国から「龍辻」を含む部分を切り出して、できるだけつながるように並べたもの。中央付近の白部分は両地図の間に生じている隙間である(

台高山脈沿い)。上部の白部分には本来伊勢国が来るべきであるが、略している。黒字で堂倉山・地池山を書き込んでおいたが、これは、伊勢国での呼び名である。同様に紀伊国は赤字で、大和国は青字で、国絵図に書いてある地名を書き込んだ。

堂倉山・二之又山・東之川山は同一の山を指しており、“3重点”である。

図の上が北である。堂倉山は大台ヶ原の一部であると言ってよく、図では切れているが上部西方(左側)に大台ヶ原が広がる。紀伊国の右下の青部分が尾鷲湾の一部である。

「天保国絵図」が完成したのは天保九年(1838)、『紀伊続風土記』が完成したのが天保十年(1839)とされる。すなわち、それらは同時期のものである。「龍辻」は大和国・紀伊国の両方の絵図に明記してあり、上図では省略したが“龍辻を国界が通る”ことを両国が認めていることが、それぞれの国絵図に記載してある。江戸幕府の藩国制のもとで、国絵図は幕府に提出した公文書であるから、それぞれの藩国が隣国との国界を認め合っている条約書の意味をも持っていたことになる。

絵図には赤線で船津・便山から龍辻を越えて大谷口や出口と結ぶ道が示してあり、「最艱險」であろうとも道が存在していたことは疑いない。この道の紀伊国側は、現代の登山家たちが「尾鷲道」と呼んでいるルートと大筋は合致していると考えられる。

さて、いよいよ次は大台山についての記述である(

引用は、上の「木津」の続き)。

まず、「

大臺山は紀州和州勢州三国の間に跨り・・・」は、わたしのターゲットである「実利行者立像」の「讃」10行目の「和勢紀三州に跨る」(

ここ)の出典であるとしてよいであろう。もちろん、「讃」の作者が『紀伊続風土記』を直接に知っていたかどうかは分からないことだが、先行する同一文型であることは間違いない。「三国に跨り」という特異な言い回しが登場しているのであるから、わたしの探索は一応目的を達したことになる。

さらに『紀伊続風土記』に先行するような類似文型があるのかどうか、そういう関心も持ちながら、次節《2》で、大台ヶ原に関する文献を読んでみた。

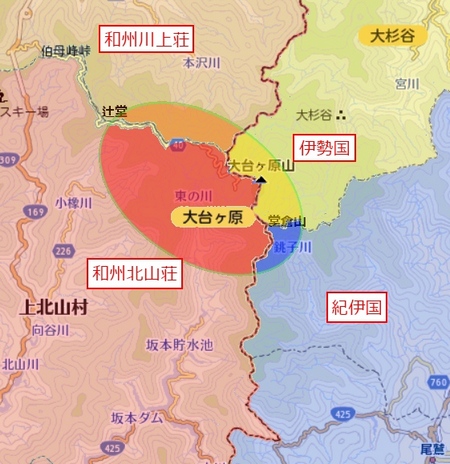

あまり意味のある作業とは言えないが、「方二里」というのがどの程度になるのか確認してみた。1里=3.93㎞として、現代の大台ヶ原付近の地図(

原図はマップルからいただきました)に正方形を描いてみた。

「

頂上の高所、日本原・片原臺などいふ所」という地名が現代のどの地名に対応しているのか、上の引用の限りでは決めることは難しい。しかし、「頂上の高所」といって地名を2つ「日本原」と「片原臺」をあげているのであるから、これらが現代の大台ヶ原を代表するいくつかの地名のどれかにおそらく該当しているのであろう。その議論は下の「登大台山記」を紹介するところへ譲って、ここでは上引の文脈を、ざっと、たどっておく。

大台山は2里四方ほどあり、頂上が平らで広く、大樹が暗くなるほど茂っているところもあるし小木が茂っているところもある。

頂上の高所日本原・片原臺などは、わが国(紀伊国)の便山村や船津村の山奥と東西に相対して接していると考えられがちだが、その間に伊勢国の大杉谷が深く入りこんでいて隔てている。龍辻は便山村の領域にあり、その峯筋を北西に行けば大台山につながる。その峯筋はわが国に属しているといってよい。

しかし登る路はどちらから行っても2里ほども篠竹がふさぎ、方向が判らなくなる。今の「和州北山荘」はかつてはわが国に属しており、大台山から伯母峯峠の峯筋が古の「紀和の界」であった。

海辺から急峻な登りを6里ほど行ってやっと大台山の麓に達する。それから2里の登りがあり頂上に至る。大台山は海南第一の霊嶽である。

仁井田好古は『紀伊続風土記』の大台山の項を充たすために、天保五年(1834)十月、息子・仁井田長群と国学者・加納諸平を同道して「相賀荘引本浦」まで行っている。好古自身は高齢のためであろうかそこに待機し、若い長群と諸平が大台山踏破をなした。そのときの長群による記録が

「登大台山記」である(

冒頭に記したように、この文書を田村義彦さんからいただき、拙サイトで公開している。笹谷良造 「天保五年の大臺登山記」、または仁井田長群 「登大台山記」)。『紀伊続風土記』は「登大台山記」について言及していないが、大台山に関するところだけでなく、和州北山荘と紀州北山郷との関係などの部分を「登大台山記」に拠って記述している。それらの点に関して、下の《3》で詳述する。

「登大台山記」の冒頭は次のようになっている(以下引用は

仁井田長群 「登大台山記」による)。

大台山は南方の高嶽にして紀勢和三国の堺にあり、古より人跡不通の地なり。

すなわち「紀勢和三国の堺」といっている。『紀伊続風土記』は「

紀州和州勢州三国の間に跨り」であったから、似かよった表現であるが、『紀伊続風土記』の方がより丁寧で「跨る」と擬人化しており、いわば文学的に飾った表現になっている。「登大台山記」の方が無造作に直截に表現している。『紀伊続風土記』は藩を代表して幕府へ提出する文書であるのだから、私的な準備文書である「登大台山記」とは自ずから文体・用語や取り上げる話題に相違が生じてくるのは当然である。

《2》 「大台ヶ原」の先例

『紀伊続風土記』は「大台山」と書いている。畔田翠山『和州吉野郡群山記』も「大台山」である。仁井田長群「登大台山記」には「大台山」、「大台原」、「大台ヶ原」など色々出ている。

「大台ヶ原」という語が出てくる文献を探してみた。以下、古い方から4文献を示す。

◆謡春庵周可『

吉野山独案内』(寛文十一年1671)。この編者の謡春庵周可という人は、吉野の地元の文人であったらしいが、それ以外のことは分かっていないのだそうだ。古来名所として名高い吉野山に関する案内記であるが、『吉野山独案内』はそのような出版物の先蹤となったものである。人気の出版物となったらしく版を重ねている。内容は吉野の名所の簡単な説明があって、古歌、狂歌、俳句などの驚くべき豊富な引用があり、素朴な感じのする挿絵もある。

同書は全六巻であるが、その第五巻の終わりのところ。

吉野川の水上を大台原といふ。此の所にともゑが淵とてあり。よしの川熊野川伊勢の宮川みつの水上なり、あたりに藤おひしげり、西風吹けば藤が枝にて水を東へなびけ、宮川へ水出で、東風吹けばよしの川、また北風吹けば熊野川へ水出づるとかや。さるによりて、今も東風吹けば晴天にも吉野川へ俄に水出づるなり。

大台やともゑにみつの水上は熊野によしのいせの宮川 西行法師 (p425)

この引用は『日本名所風俗図会 9 奈良の巻』(編集・平井良朋 角川書店1984)所収のものから。

『吉野山独案内』には印影本(勉誠社1981)が出版されているが、それで確かめても大台ヶ原のところは「

大臺原」と振り仮名になっている。ともかく、江戸前期から大台ヶ原という地名がすでに使われていたことは間違いない。

西行法師の和歌「大台や巴に三の水上は熊野に吉野伊勢の宮川」というのは、西行の歌として確認されていない。名所伝説用の歌を西行に仮託して作ったということであろう。それにしても「

大台ヶ原-三河川の源-巴が淵」と連想する伝説は、吉野山を名所としてひろめる江戸前期の印刷本からすでに行われていたのである。

◆林宗甫『

和州旧跡幽考』(延宝九年1681)。これは『大和名所記』とも言われる大部な書物(20巻)。幸いなことに早稲田大学図書館が全巻写真版で公開している(

こちら)。その第十一巻「吉野郡」から。

万葉集430 八雲たつ出雲の子等が黒かみは芳野の川の沖になづそふ

同3839 我せこが犢鼻にするつぶれ石の吉野の川に氷魚そかゝれるは

元真家集 吉野川おろす筏の打ごとに思ひもよらず波の心を (藤原元真は平安中期の歌人)

芳野川の河上は大臺が原といふ所也 北山に越行道の姥が峯というなる所のはるかの左の方にして見わたしにもおよぶ所にあらず まして人の通ふ所にもあらず 只いとひろく葎荻などの高くしげり藤かづらはひおほひて浅沢などやうの水あり その中にいとふかくて巴か渕などといふ所ありとかや 風だにふけばそのしげりの露落つもりて川の水累をなし北よりふけば熊野川の水をまし西よりふけば伊勢の宮川のながれをそへ東よりふけば芳野川の水かさめりとなり

(上掲早稲田図書館写真版PDF8の9/50)

東熊野街道を吉野から熊野へ行く旅人の視点で、和州北山荘へ越えていく伯母峯峠のところから左の方に大台ヶ原はあるが「見わたしにもおよぶ所にあらず まして人の通ふ所にもあらず」とリアルに述べている。

つづいて「

大臺原」という項目がある。

未勘 吉野川その水上を尋ぬればむぐらの雫荻の下露

山家集 宮川

瀧おつる吉野の奥の宮川のむかしを見けん跡したはばや 西行

(山家集1545、「むかしを見けん跡」は宇多上皇の宮瀧御幸のこと、という)

吉野川はみなもと大臺原より出て 和田村塩の葉村にきたりてはながれいとほそし 此のゆへに俗かの両村を芳野川のみなもとといへり あやまりなるべし 塩の葉村より西にながれ西川の瀧にて北にまがり 宮瀧より猶西に落て 末は紀伊の海に入るなり

(同前10/50)

吉野川の源は大台ヶ原であり、巴が淵が三河川の源であるとする伝説の方を正しいとし、和田村や塩の葉村(入波村)が水源であるという説があるがそれは誤りであると述べている。実際の真偽は逆である。

(

加藤フサヱ「大和名所記 和州旧跡幽考」というサイトがあり、全20巻を電子化(活字化)テキストにしてある。大いに参考にさせていただきました。感謝いたします。)

◆貝原益軒『

大和巡覧記』(元禄五年1692)。益軒全集第7巻(益軒会1911)によった(

『益軒全集第7巻』に所収されているが、その「凡例」には「和州巡覧記は一名大和めぐりと云ふ。元禄五年六十六歳の時に成る。大和の名所古蹟の案内記なり」とある。ところが、その『大和巡覧記』の末尾には「元禄九年上元日 貝原篤信記」とあって、終わっている。この相違は不審)。

益軒は吉野川の源について、じつに融通の利く話し方をしている。あいまいに誤魔化しているともいえる。「おばが峯」だとまず言って、それは「大臺が原」という、と言い替える。また「或曰」として、「大臺が原に巴が淵」という深い水があってそれが吉野川・熊野川・宮川の「三大河」の水上であるというが、それは「虚説」であるとされている、という。

吉野河の源は、おばが峯より出。両上市より八里上るなり。大臺が原と云。或曰、大臺が原に巴が淵とて、ふかき水あり。吉野川、熊野川、伊勢の宮川、此三大河の水上有と云。但是は虚説なりといへり。但おばが峯には、巴がふちとて、ふかき水有と云。「吉野川その水上を尋ればむぐらのしづく荻の下露」とよめる歌のごとく、源は一所には有べからずとぞ思ふ。但西風には、東へ水多く流れて、宮川の水かさまさる。東風吹けば、吉野河の水まさる。北風には、熊野河に水多きとかや。故に東風烈しければ、雨ふらずしても、吉野河の水まさると云。上市より河上は、夏箕、宮瀧、國栖、西河也。上市より下は、河のわたり廣し。上市より上は、両山の間を流れて、河のわたりせばし。両山おくの方、甚高し。山間に淵多し。此河の末は、紀の川也。紀州和歌の浦へ出る。紀伊の湊と云。(益軒全集第7巻p61)

「

但是は虚説なりといへり」と伝聞でぼかした後で、すぐさま「

但おばが峯には、巴がふちとて、ふかき水有りと云」という。古くから伝えられている歌「

吉野川その水上を尋ればむぐらのしづく荻の下露」のように「

源は一所には有るべからずとぞ思う」と肯定的に述べる。源を固定的に一個所には考えられないということである。その後で、もう一度「

但」で始まる文を持ってきて、風向きによって三河川の水かさが増減するという言い伝えを述べる。

さすが益軒先生はしっぽを掴ませないようにして、融通無碍な紹介をし、しかも従来の説を網羅している。ここではそういう“話芸”を楽しむのがよいのだろう。ただし、益軒も「水系」という概念で水源を確定的に理解することができていない、と指摘しておく。

◆最初の「幕撰地誌」と言われる『

五畿内志』(享保十九年1734)(

正式には『日本輿地通志畿内部』、略称『輿地通志』とも)。これはネット上「Googleブックス」コレクションの中にあった。

PDFファイルで、自由にダウンロードできる。Googleの書籍に関する日本への攻勢は理不尽さを感じることが多々あるが、このような歴史的文献などを大規模に収集し公開するのは賛成だ(本来は日本政府がやるべきことなのだが)。ただし、丁寧な仕事をやって欲しいものだ。以下で参照する「日本輿地通志畿内部, 第 6 巻 」は

ページが逆順になっている。

五畿内志 第6巻(

表紙の画像をクリックすれば、中へ入れます)。

(80/96)

吉野川の源は大臺ヶ原山より流れて塩葉、伯母谷、和田、多古、白川渡、人知、大瀧を経て、東川に至る。

(83/96)

大臺原山 北は川上荘に跨り、西は北山の荘に属す。列岳は争い聳え、山木は欝蒼。其の一 三國カ岳と曰。勢紀二州に界す。一 巴カ岳と曰。三水有り。山中に出。一水は南流し北山川と為る。南紀に灌ぐ。一水は東注し勢州宮川と為る。一は乃ち吉野川の水源也。(五畿内志 第6巻 原文は漢文)

大台ヶ原山は、北は川上荘、西は北山荘に属している。大台ヶ原山の峰々は競いそびえ、深く森林に覆われている。その一つを三國ヶ岳といい、勢州・紀州のそれぞれと大和国との国界になっている。他の一つを巴ヶ岳という。三つの水流が山中から出ている。一つが南へ向かって北山川となり南紀にそそぐ。一つは東へ向かい勢州の宮川となる。一つは吉野川の源である。

漢文脈のせいもあるのか、理念がまさった内容になっている。そのキ-・タームは「三」(巴)である。「大台ヶ原山」といって全体を概括し、それが和・勢・紀の三国に跨っているので、それを担う山を「三國ヶ岳」としたのである。また、北山川・宮川・吉野川の三河川が流れ出ているのでその水源を担う山を「巴ヶ岳」としたのである。その実態がどのようになっているのかは問わないという態度である。

われわれの関心からは、「大臺原山 北は川上荘に

跨り」という表現が注意を引くが、「西は北山の荘に属す」と言っているので、これだけでは「三国に跨り」の先例とは言えないだろう。

◆+◆

以上4例挙げたが、「大台ヶ原」は少なくとも江戸初期から使用されていた語であることは確かである。『吉野山独案内』が引く西行に仮託された和歌「

大台やともゑにみつの水上は・・・」で使われている「大台」を大台ヶ原の意と解すれば、江戸初期の人々にとって、はるか昔から(“西行法師の時代”から)大台ヶ原という地名が存在していたと考えられていたとして良いことになる。

すでに述べたが「大台山」という語は『紀伊続風土記』に出ているが、ここで引いた4文献には見えないようである。畔田翠山『和州吉野群山記』(弘化四年1847)には「大台山」は頻出しているが、「大台ヶ原」は他文献の引用以外には使用していないようである。

ところで、わたしがターゲットにしていた「三国に跨る」という表現はこれら4例には出てこない。ところが『五畿内志』には「

三國カ岳」が登場している。これは大台ヶ原山の「列岳」のひとつを述べているもので、しかも「勢紀二州に界す」というのである。大和国から見て、「勢州」と「紀州」のそれぞれに対して「国界」となっているので「三國カ岳」と呼ぶのだ、というふうに理解できる。ただし、既述のようにこの「三國カ岳」は具体的な山に対して名付けたものではなく、理念的に想定されているに過ぎないと考えるべきである。

上の4例では、大台ヶ原に「巴が淵」ないし「巴ヶ岳」があって吉野川・宮川・熊野川の3河川の源となっているという話が、既定の事実のように、或いはなかば伝説のように語られていた。《4》で示すが(

ここ)、「登大台山記」は吉野川と北山川が大台山-伯母峰-大峯の尾根筋をもって南北に分かれていることを明瞭に述べている。《5》で示すが(

ここ)、野呂介石「台山踄歴略記」はすでに「水系」の概念を明瞭に述べていて、「登大台山記」に先行している。

こういう知見が正面切って現れれば、伝説は伝説として語るほかなくなる。

畔田翠山『和州吉野郡群山記』は、巴ヶ淵がこの3河川の源であるというのは「大なる附会の説」であるとあっさり退け、次のように述べている。

巴ヶ淵の水は、いづれにも落ちぬ水なり。新宮川・紀の川・宮川の三つの流れの水源は、三途川落、これなり。ゆゑに三途川落と云ふ。大台地中の水は、新宮川に落ちて三途川落より高見山までの北つらの水、紀の川に落ち、三途川落東の水、宮川に出るなり。(御勢本p125、下線は引用者)

翠山の説明は簡明で、科学的に正確である。この後に『和州旧跡考』のわれわれが上で引いたのと同一個所を示して、「この説、大なる誤りなり」と指摘している。また、『大和巡覧記』については巴が淵が三大河の水上であるというのは「虚説なり」というところで切って、「この説、得たりといふべし」として、益軒に甘い採点をしている。

《3》 「登大台山記」の登山路

「登大台山記」と『紀伊続風土記』との関係については《1》の終わりで簡単に述べた。なお、加納諸平は人気のあった和歌集成シリーズ「鰒玉集」の若き編者として名をあげた人物で、風土記編集の「纂修首席」として紀伊藩から任命されたのが天保二年(1831)である(

井上豊太郎『加納諸平の研究』上p104による。この大部な書籍上・下はPDFファイルで完全公開されている。ここ)。つまり、加納諸平が大台登山に参加しているのは、文人趣味からそうしているのではなく、編集の責任者として紀伊国内を調査する一環として大台山にも踏査の足をのばしたということになる。

改めて記しておくと、仁井田好古は風土記編纂の「総裁」に文化三年(1806)に任じられているが編纂事業は途中で中断があり、天保二年(1813)に編纂再開するが、そのときに加納諸平が「纂修首席」に任じられ、仁井田長群も編纂者であった。

仁井田長群と加納諸平は、

木津で案内人二人を雇い、大台山へ登る道を尋ねる。案内人らは、次のように述べる。

嚮導の者いふ、「大台山四方絶壁なれば尾筋を伝ふにあらざれば登るべからず、東方に二の尾筋あり、巽(東南)隅の尾筋は大禿に至る、近年山稼の者なく篶竹密茂にして一歩も進むべからず。艮(北東)隅の尾筋は日本原に至る、険難なりといへども篶竹やや稀にして登り易し。」

これに於て大台の艮隅に嚮導せしむ。

尾鷲側から大台山へ登る2つの登山路があり、一つは大台山の南東の「大禿」に達する道、もう一つは北東の「日本原」へ達する道である。案内人(嚮導の者)の説明が適切であり方位についても正確であることが注目される。長群ら一行は後者を選ぶ。

次図は現代の地図(

原図はGoogleマップです)に長群らの踏査のおおよそを描き込んだものである。図中の「

辻堂」について、「登大台山記」には「辻堂」とは書かれておらず、「山堂一宇」あったとしか述べられていない。だが、そこにはすでに先客が数人いた。これは伯母峯峠にあった辻堂であろうと考えて記入した。御勢久右衛門『和州吉野郡群山記』に、翠山の「

おば峯の辻堂」に注をして、次のように述べているのを参考にした。

現在の伯母峰でドライブウェイから(西南の大きな枝尾根)辻堂山東横の辻堂跡のことで、伯母峰越えの古道であった。(p140)

「高瀬」はふりがなで「こせ」とあり、通常「小瀬」と書かれる。小瀬村と栃本村とが並べて書かれており(

例えば天保の「大和国絵図」、翠山の「大臺山全図」)、「川合」などの位置と比較して現行地図上の位置を決めた。

前夜木津で宿した一行は、大台山の北東隅の「日本原」をめざして

古本村を経て登りにかかる。天保五年十月十五日(

1834年11月15日)の早朝のことである。前日、木津村で案内人と人夫をやとい、「

艮(

北東)隅の尾筋」を行って「日本原」に達する登山路を選んだので、一行は古本村を経る登りにかかる。

昧爽古本村に至り渓に入る事一里ばかり、それより峰を越へ谷を渉り一歩は一歩より高く一峰は一峰より嶮なり。

なお、古本村の位置は「紀伊国天保国図絵」に「古ノ本村」と図示してあり、『紀伊続風土記』の「古本村」の冒頭に詳細な位置の記述がある。『紀伊続風土記』の堅実な記述を紹介するために、引用する。

(古本村は)尾鷲郡中井浦の北一里十五町許、往還にあり。中井浦より間越坂といふ峠を踰ゑ、便ノ山村の小名鷲毛を歴て、丑の方十八町にて当村に至る。

中井浦はいまの尾鷲港、国土地理院の2万5千分の1の地図には表記がすこし違っているが「馬越峠」や「鷲下」などを確認することができ、『紀伊続風土記』の方角の記載も正確であることが分かる。

きつい登りの中途の平地で昼食をとり、はじめは細い道が何とかあったが、やがてそれもなくなって、登り着いたのが「

堂倉」であった。そこには積雪があった。太陽暦の11月半ばであるから、積雪があっても不思議ではない。

嚮導の者前に在りて樹を伐り草莽を押開きて登る事半里ばかり、少しく平処を得たり。これを堂倉といふ、この地は勢州に属して大杉谷の迫詰なりといふ。この処山谷一面の積雪にして、寒風堪がたし。

国土地理院の2万5千分の1の地図には、堂倉山の他に「堂倉谷」や「堂倉滝」などと堂倉の記載がある。堂倉山の北東側の深い岩壁地帯を古くから堂倉と呼んでいたのであろう。その辺りはまさしく「大杉谷の迫詰」と呼ぶのにふさわしい。長群一行は近くに壊れた「小屋二宇」を見つけ、そこに泊まる。

側に壊れたる小屋二宇あり、近き頃榑を仕出したる跡といふ。時に日既に西山に落ち谷底やや暗し。嚮導の者「この小屋を拠として一宿すべし」と。

日が落ちると谷底は早くも暗くなった、と述べている。これは宿泊場所にしようとしているのが「谷底」であることを表していると考えるのが妥当だと思われる。

長群一行は堂倉谷か、その周辺にあった古い小屋を利用して泊まったのであろう。その場所は、夜中の強行軍で夜明けまでに「日本原」の頂きへ一気に登ることが出来る、そういう場所であった。ともかく、二人の案内人はこの辺りの地形をよく把握していたことは間違いない。

- ここまでの「登大台山記」の記述でわたしが納得いかない点は、「堂倉」に達するまで厳しい登りのことを書いているが、下りのことをまったく一言も書いていないことである。もし「堂倉」が堂倉谷のことであれば、かなりの下りもあったはずである。《5》で野呂介石「台山踄歴略記」と比較するが、介石は堂倉谷へ達するまでに「直に下る事二,三里ばかり」と書いている。

長群はこの大台踏査の直後に「登大台山記」を書いたと思われる(『紀伊続風土記』完成は5年後)。介石が実踏の31年後に「台山踄歴略記」を書いたのとはまった違う。したがって、長群が下りのことを書いていないのは、印象に残るほどの下りが実際にないルートを歩いたからという可能性もある(その場合は「堂倉」と記しているのは「堂倉谷」ではなかったことになる)。

夜中に案内人が突然、夜明けまでに「日本原」頂上に登り、「朝日」と「富士峰」を見ようと提案する。一行は炬火を用意し「炮声」で先頭の位置を確かめながら登る。

暁天果して日本原の東辺に至る事を得たり。時に東方已に明けて烟霞騰起して日輪洋中に湧出たり。志州勢州の地皆眼下にあれども、それより東は烟霞蒼茫として富士峰を視るべからず。遺憾甚し。

日の出を見ているので、方角は誤りなく「東」としている。

ここまでの記述で、「日本原」が今言う日出ヶ岳(

Googleマップでは大台ヶ原山)であることは間違いなかろう。

一行は日本原(日出ヶ岳)の南方の「片原台」へ進む。彼らは磁石を持ってもいるのだが、日の出を見たその足で移動したのであるから方角は誤っていないとしてよかろう。そこは根笹の原であった。

南に転じて片原台に至る。片原台樹木の無き処、根笹一面に生ひ茂りて青畳を敷が如し。ここに坐して遠望するに、四辺の樹木蟠屈結磐してこれを望むに深山高岳の内にある事を覚えず。人功(人工)を以て作りなせる別墅(別荘)の趣あり。故にこの処を義経の屋敷跡と名づく。

これは「正木ヶ原」とよく符合する。昨夜睡眠をとっていない一行は、ここで「仮寝」する。

さらに南に「

大禿」があると言っている。この「大禿」が「牛石ヶ原」であることは、次の記述で疑う余地がない。

大禿この南にあり。至る事あたはず。大禿に牛石といふあり。或は壓石といふ。相伝ふ、昔役行者牛鬼を押たる所なり。そのふせ残りを理源大師この牛石に封じ込しといふ。この石に障る者あれば白日瞑闇になり、咫尺を弁へざるに至るとて猟師など恐れて近よらず。

一行はそちらへは行かず、一気に大台ヶ原の「西北の極」を目指して進む。

長群ら一行が「西北の極」に達したとき、すでに十六日の日暮になっていた。「これより尾筋の峰を伝ひ姥峰に降るべし」という案内人の提案に従って、夜の強行軍を行う。「篶竹稠密」した難路である。そして夜中過ぎに「山堂一宇」に到着する。既述のように、そこにはすでに宿泊者があった。「辻堂」というのは、道の辻(分岐点)に休息・宿泊のために造った小屋で、しばしば地蔵を祀ったりしてあった。この辻堂を、上述のようにわたしは御勢久右衛門を援用して、現在の辻堂山近くに考えた。

なぜ長群一行が牛石ヶ原に行かなかったのか。彼らが大台ヶ原の中では1泊しかせずに下山へと急行したのか、分からない。初めから計画した日程であったのかどうか、長群は説明していない。しかし、一行が“西大台”を突っ切って“辻堂”に達したところで、案内人が

「斯日若夜明て

堂倉を発し又大禿に登らば、原の中に二宿するにあらざればここに至る事を得ず」

と言ったと、長群は記している。すでに引用したが、『紀伊続風土記』の「大台山」の項目に「

山上に二三宿を経るにあらざれば際涯測り知りがたし」とあった。これは、大台ヶ原で数泊すべきであった、という反省を間接的に述べていると、わたしは考える。

翌日十七日は昼に

高瀬村まで降りている。夜までには「出口」に達し、そこで宿る。

日暮出ロ村に至りて宿す。この地大台山の正南に在りて三滝の水合してここに出るを以て出口の名あり。実に北山川の上源也。

この出口村の説明は正確で適切だと思う。現在は坂本ダムのところ。長群はここで大台山に詳しい者たちを集めて、討論して「大台山の図」を作っている。わたしは長群が次のように述べているのを知り、感心した。

その小名に至りては山に入る者の一時の標名なれば、人異れば称もまた異り。今拠ありて通名とすべきものをとりて図中に載す。

山中の様々な地名の多くは、はじめは山に入る者が心覚えのために付ける一時的な名前に過ぎないので、人毎に異なる可能性がある。それが少しずつ淘汰されて皆が使う名に徐々になっていく。したがってよく吟味して「通名」として採用してよいと判断されるものを図に載せた、というのである。案内人を雇って探険・踏査する立場の者が当然心得ておくべきことだが、それをこのように文章化したという点が非凡であると思う。

松浦武四郎の「大台紀行」の中には、いわば「小名」にあたる地名が丹念にメモされて残されている。この経験豊富な探検家はこういうメモの重要さをよく認識していたと思う。そういうところに卓越した探検家・思想家としての高い視点を感じる。

一行は十八日に出口村を出発して龍辻を越え、「黄昏」に木津村に帰り着いている。丸4日間で大台山を踏破したわけだが、驚くべき健脚であると言えるのではないか。ただ、わたしは長群には更に数日かけて、牛石や大蛇嵓や滝の記録を残しておいて欲しかった。長群らの大台山踏査は地誌のための踏査そのものであって、優れた案内人によって一気に大台山を横断しえたということになるが、それだけにとどまる。

野呂介石や畔田翠山がそれぞれの目的をもって大台山中にたっぷり時間をかけて滞在し、また幾度も出かけたのとはかなり異なる。明治になってであるが、松浦武四郎は小屋・道標の設置により山民の利便を図ること(

大阪府への願書)を試みており、更にその背景には武四郎自身の宗教的関心をもうかがわれる(

「丁亥前記」の護摩修行)。

《4》 「古の国界」

大台ヶ原に関連して『紀伊続風土記』が述べている「

古の国界」の所を取りあげておこう。興味深いことに『紀伊続風土記』は、(

今の言い方では)戦国時代以前には、

大和国北山荘を含めて北山荘は全体として紀伊国領であったのであり、

尾鷲以北は今は紀伊国になっているが志摩国であった、とかなりの分量と大きな地図を一枚使って述べている。ただしけして、紀伊国の膨張を是とする論を張っているわけではなく、歴史的な事実を指摘しようとしている。その冷静な口調がむしろ注目される。

紀伊国「北山

郷」と大和国「北山

荘」(

これはよく「和州北山荘」と書かれる)を区別しておかないとわけが分からない。まず地図を示しておく。(

現在の地図に重ね書きするのがもっとも理解しやすいと考えた。原地図は「マップル」です。黒字は原図、赤字は筆者。)

ピンクで示した「和州北山荘」は江戸期は大和国であり、現在は奈良県吉野郡の上北山村と下北山村に分かれている(

両村の境目はピンク色の切れ目)。「紀州北山郷」は水色で示したが、境界はわたしの目分量で描いたところがある(

特に南側はアバウト)。ここは現在は三重県熊野市である。北山荘と北山郷の境界は備後川であると『紀伊続風土記』が書いている(

下の引用参照)。

ややこしいことに、現代の地図の地名に「北山村」が見えるが、これは和歌山県の飛び地である。北山村と北山郷の境界を、図では北山川にしてある(

これの根拠はあやふやなのだが、『紀伊続風土記』の「北山郷」という附属地図による。下図の北山郷に書き込んである赤字の地名はすべてこの附属地図に記載されている地名で、現在の地図に照らし合わせて位置を探し、記入した。)

次の引用は、「北山郷」の大部分である(第3集p226~7)(

「南帝」と「官」の前には闕字がある)。上図と照らし合わせながら読むと、理解が容易だと思う。

この叙述を、かみ砕いて説明してみる。

土地の者たちの間には、次のような言い伝えがある。

「北山」という語が入っている地名の土地(和州北山荘、紀州北山郷、紀州北山村)は、古はすべて紀伊国の土地であって、大台ヶ原を水源とする北山川が流れ貫いていた。そのころは大和と紀伊の国界は大台ヶ原-伯母峰の線であった。いずれかの時期に大和国と紀伊国の間で争いがあり、国界が備後川の線に定められた。すなわち「北山」の地が四分六分に分割され、六分が和州北山荘となった。

この言い伝えは理由のあることであるとして、証拠を3点挙げている。

- 和州北山荘の西野村の寺にある文書に、永享九年(1437)建立された南帝勅願寺を「紀州牟婁郡熊野奥北山内泉村興泉寺」と記してあった。

- 安永年間(1772~81)に北山郷の古文書から紀和両国の国界争いを述べたものが見つかり、「古紀州の地今和州に入るもの多し因りて 官に訴へて古に復せんことを請ひし事あり」とあった。

- 紀州から見れば「北山」という地名はあたっているが、和州からなら「南山」というべきであること。

これらの理由は3点とも「登大台山記」(1834)に上がっている。特に

1. は《2》で紹介した『五畿内志』(1734)からの引用である(

偶然ながら、この2文書にはちょうど百年の差がある)。

寳泉寺 北山荘西野村に在り。山号は白瀧。観音大士の龕の記に曰く、「南帝勅願寺紀州牟婁郡熊野の奥北山の内泉村興泉寺、永享九年丁巳二月建立、開山車僧」蓋し興泉寺の故蹤今寺の東に在り。西に瀑布有り、高さ二十余丈。(『五畿内志』同前 58/96)

和州北山荘の西野村寳泉寺の東に「興泉寺の故蹤」があり、そこがかつては「紀州牟婁郡熊野の奥北山」であったことが分かるということ。

「登大台山記」には理由がもう一つあがっている(

実はこれを第一に揚げている)。

先地勢により考ふるに、大台原より姥峰大峰に至り、その峰筋より北に落る水は吉野川に落ち、南に落る水は熊野川に落れば、この水流両国の境なるべし。

ここに述べているのは、大台ヶ原-姥峰-大峰の峰筋が吉野川と熊野川の分水嶺となっていることであり、「巴が淵」などの伝説とはまったく水準を異にする明瞭な自然科学的認識である。この2つの水系が「地勢」から考えた両国の自然な領域をなしていただろう、という合理的な指摘である。「北山」という地名の付いた村々は北山川水系に沿って生まれ生活を営むひとつ系統の村々であるという考え方も出しているが、これも十分合理的で説得力を持っている。

「登大台山記」にはつぎのような面白い議論をしているところがある。

按ずるに大台山今三国の境に在りといへども、紀にあるもの一分、勢にあるもの二分、和にあるもの七分、然れども大台原の大和の地となれるはいと後の世の事にて、和州北山荘十四箇村の地は旧本国北山鄕にして、大台原ことごとく紀州の地なり。然らば紀にあるもの七分、勢にあるもの二分、和にあるもの一分なり。

まず、

大台山は三国の境に在りと述べる。これは、何度も議論した「大台ヶ原は三国に跨る」と同じ事を言っている。ところが、その大台山に限ってみると、現在の比率は“

紀一分、勢二分、和七分”であるが

古は“

紀七分、勢二分、和一分”であった、という。下図は、この議論を図示したものである(

大台ヶ原を辻堂から堂倉山にかけての楕円で表してみた。紀:勢:和=1:2:7の比率がおよそ表されていると考えて欲しい)。

いま大台ヶ原に見たてた楕円内を、和州である川上荘(橙)と北山荘(赤)、紀州(水色)、勢州(黄色)に色分けしてある。もし赤色の「和州北山荘」が紀伊国であったとすると、勢州は変わらないが和州と紀州はその比率を入れ換えるほどの大きな変動が起こった、というのである。

余談ながら上の地図は先の「地勢」の議論のちょうど良い実例になっている。伊勢国・和州川上荘・和州北山荘・紀伊国の4領域がすべて分水嶺で分けられていること、順に宮川・紀の川・新宮川(北山川)の三河川の水源(分水界)となっている。「地勢」にしたがった自然な「国界」である、という長群説を裏づけているということになる。

大台ヶ原についての七分三分の議論は松浦武四郎『丙戌前記』(明治19年1886)に出ている。「実利行者立像の讃解読」の「第10行目」

大阪府知事宛の願書で取り上げた。かつて、徳川家の支配以前に大和国と紀伊国の間で争いがあり国界の変動があったこと、その際の大台ヶ原の7:3の比率も合わせて言い伝えとして後世に伝えられていたのであろう。松浦武四郎はその言い伝えを『丙戌前記』に使ったのだと思う。

『紀伊続風土記』の「牟婁郡」の最初は「総論」(巻六十九)であるが、神話時代から「元和封初」までのおおまかな歴史が語られ、地勢や生活・風俗が語られ、最後に、「郡界」について「古今異なる所二處あり」と、上の北山郷で引いたのと同旨の、盾崎(

熊野市の北の楯ヶ崎)以北が

志摩国英虞郡であったこと、北山郷が大和国の「大臺山及姥峯」までが紀伊国であったことを述べている。

そして、「今考定古牟婁郡郷名七図」という多色刷の大きな地図を付けている。

《5》 野呂介石「台山踄歴略記」の「山頂は勢和紀三国の境」

「台山踄歴略記」は、江戸後期の文人画家・野呂介石(

のろかいせき、延享四年1747~文政十一年1828)が、寛政元年四月(1789)に行った大台ヶ原6泊7日の踏査を主とした記録である。ただし、この文書が成ったのは文政三年(1820)のことで、介石は四十三歳のときの大台登山を31年後の74歳となって書きまとめたのである。画家としての独特の記憶力があるのか地形の把握などがリアルで、分かりやすい。人名など具体的細部が記述されているので、メモなどがあったのであろう。(

わたしは『日本名所風俗図会9 奈良の巻』(角川書店1984)所収の畔田翠山『吉野郡名山図志』に含まれているものを利用した。「踄歴」の読みは、大漢和辞典に「踄 ハク、ホ」の2つの読みがあり、自分に読みやすい「ホ」を採った)。

介石の大台登山は公務であり、「奥熊野山廻り役」「大杉谷山廻り役」などを含めた一行11名であった。介石一行のたどった道が興味深い。つぎの引用は、原文を一部省略するなど編集している(

ふりがな、強調は引用者による)。

- 舟津より二里ばかり、路筋次第次第に上がる路なり。檜ヶ谷より直に上る。俗にこの路を坊主揚ゲといふ。登坂至って嶮岨、履跡絶えて見ず。

往年、伊勢御神宮御造営の頃、この山中より材木伐出し、熊野より運送便宜とて、この路を大杉山中より往来あるゆゑに、古き絶え絶えに途形あるを、案内の者先行して上る。およそ二里余、一の山頂に至る。これ、坊子揚の峠なり。

「檜ヶ谷」は、往古川の上流部一帯を指していて、現在も使われている語であるという(

田村義彦「大台ヶ原の現状から先人の踏み跡を顧みる(1)」(2004)、ブログ「ヤブ漕ぎ日誌」に樋ヶ谷中尾から、雪の嘉茂助谷ノ頭【台高】(2009)があり、小論と同一テーマを扱っているので必見。類似のコースをピストンしたという「ヴァリエーションが好きやねん!」八町尾根~嘉茂助谷の頭(2010)には、地図が示されているので参考になった。)

しかし、「坊主揚の峠」が現在のどこであるのか、わたしにはよく分からない。上引の続きは、次のようになっている。

- 右の方に登る峯頂、これを日本の鼻と唱ふ。この所より四方を望むに、熊野海灘は絶えて見えず、尾・参・遠三国の山巒、眼下に見る。遥かに海中に富嶽を見る。至って小さく見ゆる。北の方、連山波濤のごとし。その中に、突兀と聳ゆるものは、木曾の駒ヶ嶽、飛騨の御嶽、この両岳最も聳えたり。

「日本の鼻」という展望のきくところに達した(

西大台にも「日本の鼻」があるが、それは「和州吉野郡群山記の正木はげ」で扱った(ここ)、それと別であることは明らか)。この「坊主揚の峠」「日本の鼻」が、紀州-勢州の「国界」で、堂倉山-地池山-仙千代ヶ峰と伸びる尾根のどこかであると考えられる。「熊野海灘は絶えて見えず」と言いつつ「遥かに海中に富嶽を見る」というのは近くの海は眺望がさえぎられていたという意味か。

- それより直に下る事二、三里ばかり、この所、堂倉谷といふ。時既に七つ時頃、聊か平易なり。流水、傍にあり。往時、山稼ぎの者、小屋など取構へたる小屋跡と覚しき所、古き木なども残れり。

「直に下る事二,三里ばかり」という語句があることによって一行が相当長い下りを降りて「堂倉谷」へ達し小屋跡を見つけたということがよく分かる。一行はこの小屋をベースキャンプのように使って、ここで6泊するのである。

3日目に一行は小屋を早朝に発って、「大台山頂」に達する。31年後に思い出しながら書いた文章だとすれば信じられないようなリアルな記述である。介石は山頂が「

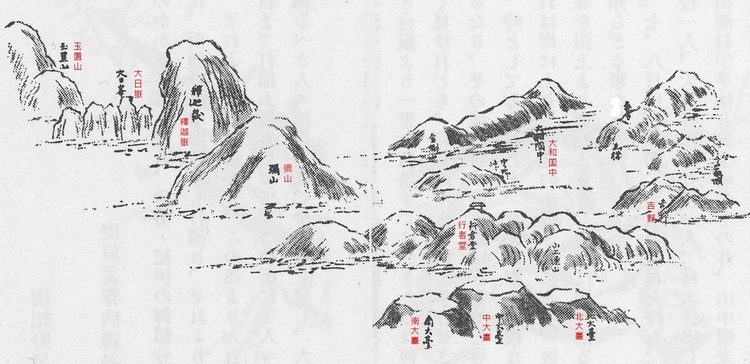

躑躅」ばかりで、その古木が広くはびこり、はしごに登るように枝を踏んで容易に躑躅の上に登ることが出来たとして、その眺望を述べ、描きとめている(

下の「第二図」参照)。この図で重要な点は、介石は

北大台、中大台、南大台という呼び方を示し、それらを「三台嶽」とも一括している独特な点である。中大台が最も高く中央にあるので「日出ヶ岳」、その北側の「三途河落」を北大台、南の「正木峠」などを南大台と述べたものか(

ただし、次引の方角の記述には解せないところがある)。

- 東北山隅に見ゆるは伯母ケ峰、その北の方に高見山の峯。上遙かに見ゆる中大台を一里ばかり北に下る。この所、いはゆる大台ケ原と云ふ。およそ四里四方といふ。北大台の北原までも打続き、四里といふも宜なり。この所に小池有り。余滴流れ落ち山谷に下るは、すなはち紀河の水源にて、吉野郡入波村に流る。けだし巴が淵と唱ふるは、いまだその境にいたらざる者の説なり。入波村は、紀河の水源にして、この村より奥に人家なし。南大台西北の水は、吉野郡北山谷に下り、すなはち新宮川筋、楊枝村上川合にて、新宮川に流る。三台嶽の東南の谷筋へ流るもの、伊勢の宮川に下る。この三水、三大河に流る。

介石は別々の源の「三水」が「三大河」となると正しく指摘し、「巴が淵」の伝説をキッパリと否定している。「いまだその境にいたらざる者の説なり

一度も大台ヶ原に行ったことのない者の説だ」。なお、「大台ヶ原」という語を使っているので、先の「《2》『大台ヶ原』の先例」に「台山踄歴略記」を追加してよいことになった。

ただし、介石の実踏は寛政元年(1789)であり、《2》で扱ったうちで最も時代が下った『五畿内志』享保十九年(1734)より更に55年も後である。介石の執筆年で言えば86年後となる。この時代差(

18世紀前半と後半)が決定的だったのであろう、「三大河」の水源の認識などが、近代科学的でクリアーになっていると評してよいと思う。

- さて、山頂は勢・和・紀三国の境にて、古来傍示木を起す。三台嶽の谷筋、勢州御領分にて、この谷中山巒渓壑、惣計すべて三百有余と云ふ。最も山頂より谷筋大杉村まで十八里と云ふ。山谷の南北あるいは東西、七、八里または四、五里。山々の渓筋、口より山上まで、遠きは五、六里、近きは二、三里。谷筋を経過跋踄するに、常路なし。

傍示(

牓示、ぼうじ)は領地などの境界の目印として札や杭を立てること。「傍示杭」の代わりにここでは「傍示木」と言ったのだろう。大台山の山頂が「勢・和・紀三国の境」であって、「古来、傍示木を起す(

記す?)」という介石の証言は貴重だ。

本当に大台山の山頂に「傍示木」が立てられたのだろうか。介石は建前だけを述べておいたということかも知れないが、彼は寛政五年(1793)四十七歳で勘定奉行の下の「小普請五人扶持」として出仕した。翌六年には「藩城の北廓内」に屋敷を賜ったという。出仕するについては、介石は「二反私談」という論を作って、時の藩侯治貞に進め、「侯見て善しとして、引いて官に就かしめた」としてあるそうだ(

森銑三「野呂介石」1938、『森銑三著作集三』p310)。つまり、晩年の介石はそれなりに責任のある立場にあって、何かの拠をもって大台山の山頂には「古来、傍示木を起す」と書いたと考えておくのがよいと思う。

介石一行は毎日堂倉谷の小屋から出かけ、そこへ戻ってきて泊するという仕方で周辺を探査し、「山中に入り六泊り七日」を経た。強雨がつづき小屋の中に水が流れこんで来て「足をつまだて」て、明るくなるのを待つという状態。糧米が尽き、山を下りることになる。登りと同じ檜ヶ谷を下るのだが、下山の叙述もリアルである。

はやく山を下るにしかずとて、雨中に炊ぎ、はやくその所を立出で、もとの途筋坊子揚げに登る。雨強く下帯までぬれて困窮限り無し。かの檜ヶ谷まで飛ぶがごとく馳け下る。上よりは雨降る事は常なるに、この所は下より雨吹きあげ、惣身水中に居るごとく、檜ヶ谷御仕入役所へかけ入り、ぬれ物を烘し、腰糧を用ひ、程無く前路に出る。

堂倉谷から坊主揚げまで「登る」、それから檜ヶ谷まで「駆け下る」。そこには「御仕入役所」があって、火を絶やさないようにしていたものと思われる。そこで「下帯までぬれて」いたのを火にあぶり、携えていった食べ物を食べた。そして舟津村への路に達した。介石の文章は上り下りが明確に叙述してあって、彼が地形的な把握をきちんとしていたことがよく分かる。再言するが、介石は画家として空間把握とその記憶に恵まれていたのだろう。

《6》 「和勢紀三州に跨る」のまとめ

「大台ヶ原」という語は江戸初期から使われ、吉野や大和の名所案内記などによって広く知られるようになっていった。しかし、大台ヶ原が大和・伊勢・紀伊の三国に跨るという“行政的”な特徴よりも、吉野川・宮川・熊野川の水源であるという点が恐らく印象ふかく受けとめられ、強調された。そして、この“三大河”の源について“巴が淵”の伝説が有名となった。“藤の枝先の雨の雫”、“むぐらの雫荻の下露”、というように伝説は細部にわたって想像を働かせて、風向きによって三大河の水かさが増減する、というように発展していった。

江戸中期(享保年間)の『五畿内志』は、三大河の源という特徴を「巴ヶ岳」に担わせ、三国の境となっている特徴を「三国ヶ岳」で表した。『五畿内志』の「三国ヶ岳」という語は、われわれの「讃」の「和勢紀三州に跨る」と理念としては近いが、言語表現としては類縁関係にないと言うべきだろう。

「和勢紀三州に跨る」と類縁関係があると考え得る最初は、野呂介石「台山踄歴略記」である。それは、大台山の山頂が「

勢・和・紀三国の境」であることを三国が相互に承認しあっていたこと、それを確認する「傍示」を古来山頂に記したと、証言している。「三州に跨る」というような“文学的”な表現ではなく、いわば“行政的”な明確さで大台山が“3重点”の場所であることを証言している。

介石は南画家だから“アイマイで漠然としたものを尊重するだろう”というような先入観で野呂介石の人物評価が歪まないようにしたい。野呂介石の観察や解析は物質的(

ザッハリッヒ sachlich)なところがあり、実証精神に富んでいる。それは合理的で明快だ。

「台山踄歴略記」は、仁井田長群「登大台山記」の「

大台山は南方の高嶽にして紀勢和三国の堺にあり」を直接に導いているように見える。そして、「登大台山記」は当然ながら『紀伊続風土記』の「

大台山は紀州和州勢州三国の間に跨り」と密接している。

紀伊半島の山岳に深く親しみ、合理的で細緻な自然観察の姿勢を野呂介石から受け継いだのは、なんといっても畔田翠山である。そのことを何よりも証しているのが、『和州吉野郡群山記』の「大台山記」の末尾に野呂介石「台山踄歴略記」をそっくり収録したことである。翠山は紀州山中に入りこみ、その自然と一体になって自然記述の学を倦むことなく続けた。また、多くの動植物画を残した。野呂介石が八十二歳で歿する文政十一年(1828)に畔田翠山は三十七歳であったから何らかの交渉があったと考えられるが、確認されていない。

翠山の「大台山記」の冒頭は

大台山は、南麓は紀州熊野、東麓は伊勢大杉谷、北西の峰及び大台山の地は、悉く和州なり。(『和州吉野郡群山記』p123)

となっていて、翠山らしい緻密な書き方で大台山が“三国に跨る”ことを述べているが、残念ながら小論が探し求めてきたようなおあつらえ向きの文章ではない。

仁井田好古・長群父子の「大台山は紀州和州勢州三国の間に跨り」と「紀勢和三国の堺にあり」とは、松浦武四郎の大阪府知事への「願書」(明治19年1886)の冒頭の「

大台山は和勢紀之三州に跨り」に直結していると言ってよいであろう。

そして、わが「讃」10行目の「

和勢紀三州に跨る」がこの流れの延長上に書かれたことは間違いない。ことに松浦武四郎の「

三州」という語を引き継いでいることは看過できない。武四郎は藩国制がなくなり、日本が国民国家となった以上「三国」は適当でないと明瞭に意識していたであろう。

| 野呂介石「台山踄歴略記」 | 文政三年(1820) | (台嶽の)山頂は勢・和・紀三国の境にて |

| 仁井田長群「登大台山記」 | 天保五年(1834) | 大台山は南方の高嶽にして紀勢和三国の堺にあり |

| 仁井田好古ら『紀伊続風土記』 | 天保十年(1839) | 大台山は紀州和州勢州三国の間に跨り |

| 松浦武四郎「丙戌前記」 | 明治19年(1886) | 大台山は和勢紀之三州に跨り |

| 「実利行者立像」の「讃」 | - | 和勢紀三州に跨る大嶺臺ヶ原 |

野呂介石は南画(人文画)の池大雅の弟子である。祇園南海、桑山玉州とともに紀州三大南画家と称され、紀伊半島の山岳に実地に幾回となく足を運んだ画家として評価が高い。松浦武四郎は蝦夷地探険で名高いが、画家としても力を発揮し、錦絵を残したり「蝦夷漫画」(安政六年1859)という絵入りのアイヌ文化紹介の著書がある。

わが「実利行者立像」の作者は、こういう画業の流れのなかから浮かびあがってくる可能性がある。ことに、「和勢紀三州に跨る」という用語が完全に一致している松浦武四郎の弟子筋の人物を捜す価値はある。同時代人として武四郎と交渉があった可能性もある。

「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原 終

1/30-2011、最終更新 5/15-2012

「実利行者立像の讃解読」 『和州吉野郡群山記』の「正木はげ」

本論 TOP き坊のノート 目次