『和州吉野郡群山記』の「正木はげ」

(改訂) 最終更新 5/15-2012

「実利行者立像の讃解読」 「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原 大台山中の道

き坊のノート 目次

小論では、江戸時代後期の紀伊藩の博物学者・畔田翠山=源伴存(寛政四年1792 ~ 安政六年1859)の主著のひとつ『和州吉野郡群山記』を参照し、大台ヶ原を中心とした記載を小論の観点から読んでいく。特に、収録されている翠山自作の地図についても精読していく。

なお畔田翠山は、著者名や著書の中での自称としては源伴存を用いている。通称は重(十)兵衛も使っていたという。小論では一貫して畔田翠山を用いることにする。

わたしがターゲットにしている「実利行者立像の讃」において、「正木はげ」という特異な語が使用されていることが「解読」の焦点のひとつとなった。そのために、大台ヶ原に関する歴史的文献において「はげ」という語が使用されていることが重要な意味を持つことになった。

小論では、『和州吉野郡群山記』に登場する「はげ」を探索することが中心主題であるが、あわせて仁井田長群「登大台山記」に「大禿」が登場していることも扱った。

最後の「堂倉山について」は、畔田翠山が「和勢紀三州」の“3重点”である堂倉山をどのように扱っているかを問題にしたものである。

◆+◆

◆+◆

《1》 畔田翠山の資料

◆畔田翠山の基本的な文献や生涯については、上野益三「畔田翠山」(1971)、「堀田龍之助伝」(1943)にまず目を通すべきである。いずれも

上野益三『博物学者列伝』(八坂書房1991)に所収。畔田翠山について述べている多くの文献のほとんどが、上野益三のこれらの文献や『年表日本博物学史』(八坂書店1989)を援用している。

上野益三は、翠山のただひとりの門人といわれる堀田龍之助(文政二年1819~明治21年1888)が多数保存していた翠山からの書簡(約百通、大阪市立博物館蔵)を解読し、太平洋戦争中に「堀田龍之助伝」(原稿用紙140枚)としてまとめていた。

上野益三は「本草学は元来薬の学問であるが、その扱う対象は薬の素になる植物や動物、あるいは鉱物などの天産物である」と述べ、人間の「利用厚生」という目的を離れて「学者の好奇心だけに発するようになると、

科学としての博物学が成長することとなる」(前掲書p119)と位置づけている。小野蘭山もその弟子の小原

桃洞も「本草学者というよりは、もはや博物学者」であった(同書p119)と言っている。

翠山はこの桃洞の弟子である。

伴在(翠山)はこのような師についたのであるから、本草学を修めたといいながら、良貴(桃洞)の博物学の学風を強くう受けついでいる。さきに述べた『水族志』も、魚類誌としての博物学上の著述であって、本草学ではない。(同書p119)

翠山は三十一歳の時に加賀国白山への旅行をする機会があり、その見聞を『白山記』と『白山草木志』にまとめた。上野益三はこれを「博物学」の著書として高く評価し、『古名録』などの「名物学」などの本草学の本流に属する労作を評価しない。

草木志を書いた江戸時代の博物学者は決して少なくはないが、ある一つの山、あるいはある一地方を限って、その区域内の植物を記述して、その地の特色を明らかにしようと試みた者はいない。特にいわゆる高山植物を、このような形でまとめようとした伴在は、博物学の精神を十分理解した学者であったといえよう。(中略)

伴在には、『水族志』や『古名録』あるいは『綱目注疏』のような大著があるが、若くして博物学者としての真面目を発揮したこの『白山草木志』をむしろ私は高く評価する。これは伴在の晩年の名著、『和州吉野郡中物産志』や、『熊野物産初志』にも通ずるものである。(同書p121)

わたしは上野益三のこのような評価は“近代的”なものとしておなじみのものだと思うが、下で紹介する杉本つとむの観点と対照して見て欲しい。

◆

山口藤次郎・華城『贈従五位畔田翠山翁伝 全』(私家版1930,1932)という稀覯書があり、畔田翠山の伝記的事実を発掘したとされるが、わたしはまだ見ていない(

畔田翠山には、昭和天皇の即位大礼の日(昭和3年(1928)11月10日)に贈位・贈従五位がおくられた)。この本の映像は、「南方熊楠資料研究会」の

「畔田翠山と熊楠」に載っている。

◆

杉本つとむ『江戸の博物学者たち』(青土社1985)は、本草学について「東洋で発生した独自の人間科学」である(p26)とする。本草学は山野・自然に存在する薬効あるものを探すという有史以前からの人類の営みが出発点である。日本は歴史的に中国の本草学を学んで来るのだが、明代の李時珍『本草綱目』(出版1596)を受け入れることから江戸時代の日本の本草学が始まる。

『江戸の博物学者たち』は林羅山、貝原益軒等々を論じてくるのだが、杉本つとむがもっとも分量をとって論じているのが小野蘭山(1729~1810)である。その門弟の一人に、すでに古医方の吉益東洞に医術を学んでいた

小原桃洞がいた。桃洞は紀州藩の藩医として用いられ、医学館、本草局の責任者であった。この桃洞に師事したのが

畔田翠山である。

杉本つとむは翠山のもっとも分量の多い著作といわれる『古名禄』を称揚している。

翠山は寛政三年(1791)の生まれであるから、蘭山より約六十余年ものちの学者である。その活躍のことを考えると、蘭山のように学問の中心地のそれではなく、まったく正反対の立場、いうならば一地方の学者ということになる。もっとも紀州であるから、地方といっても偉大な地方文化の土地である。わたくしがもっとも絶賛したい彼の代表作『古名録』八十五巻は、天保十四年(1842)に成立している(同書p265)

杉本によると、江戸時代の本草学は「狭義の本草学・名物学・物産学」の3つに分けられるが、本草学者はこの3科を兼ねていた。この中の「名物学」の精髄を体現しているのが翠山の『古名録』であるという。『古名録』は現代思潮社版(1978)があり、図書館で触れる機会があるのだが、漢籍を知らないわたしなどにとっては内容が難解で、解説なしでその意義を理解するのは難しい。近世言語学の杉本つとむの『古名録』の位置づけを引いておきたい。

しかし私見では翠山の師、小原桃洞(良貴)の学問とその方法がやはり色こく翠山に投影していると思う。さらにさかのぼれば、桃洞の師、吉益東洞・小野蘭山の学統が個性豊かなこの紀州の一学徒によって、発展させられたと評してよかろうと思う。日本の〈名物学〉が独立し、純正学問として桃洞-翠山の線において完成したといっては過言であろうか。(同書p277)

(

翠山の生年は通常寛政四年1792とされているが、上でも引いたが杉本つとむの本書では寛政三年1791としている(p262,265)。何か理由があるのだろか。同書p276には多紀仁の碑文「畔田先生碑」に「安政六年、享年六十有八」とあることを引いてあるが、そうすれば数え年計算で生年は寛政四年となる。)

◆小論で扱うのは、

平井良朋 編『日本名所風俗図絵 9 奈良の巻』(角川書店1984)所収の『吉野郡名山図志』と、

御勢久右衛門編著『和州吉野郡群山記 ―― その踏査路と生物相』(東海大学出版会1998)である。

いずれも、ほぼ同一内容の畔田翠山『和州吉野郡群山記』が活字化され、翠山の特長である多数の図版も収められている。だが、収録されている図版が小さく(

特に前者)、図版中の文字を読み取るのが困難な場合がある。この2つで書名が異なるのは、底本とした写本の違いによる。この両書を引用の際には「平井本」、「御勢本」と呼ぶことにする。(

平井本の方が公立図書館などへ普及していると考えて、頁数の表示など平井本で行う。翠山の著書名は『和州吉野郡群山記』であり『吉野郡名山図志』はそれの写本のひとつについた書名であるので、特に区別が必要でなければ『和州吉野郡群山記』を用いる。)

『和州吉野郡群山記』8巻のうち、第7,8巻は「和州吉野郡中物産志」上下として、単独の写本として伝わった(

上野益三『年表日本博物学史』1848年条)。そのため、『和州吉野郡群山記』6巻と称する場合もある。

平井本と御勢本で、実は大きく違うところがある。それは『和州吉野郡群山記』の一節である「大台山記」の末尾に、野呂介石「台山踄歴略記」がついているかどうか、である。御勢本にはついている。介石が八十二歳で没するとき翠山は三十七歳であった。同じ紀州藩であるから翠山は介石に師事し、深く影響されていたのではないか。わたしはそういう想像をしている(

「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原を参照されたい)。

翠山は紀州藩士の家に生まれた。幼少のときから学問を好み、

本居大平[

本居宣長の養嗣子]に国学・歌学を学ぶ。小野蘭山の弟子であった小原桃洞について本草学を学ぶ。したがって畔田翠山は小野蘭山の孫弟子ということになる。文政八年(1825)、34歳のとき禄20石で藩の本草局の医員として薬園管理を命ぜられる。

御勢本所収の御勢久右衛門「『和州吉野郡群山記』と『和州吉野郡中物産志』の成立過程」の中に、つぎのような一節がある。

翠山は常に一僕を具し、それに案内人一人という少数精鋭の出で立ちであった。翠山は紀州藩の本草局の医員としての身分であり、自藩領内や天領であった和州吉野群山内の天産物を徹底的に研究することが、やがて自藩領内の資源開発と繋がるものと考えた。(以下略 P4)

藩の本草局の医員であれば自藩内を自由に歩きまわって薬草採取を行うことは可能であったと思われるが、天領であった和州吉野郡をも自藩内と同じように自由に通行し調査することが許されていたものと思われる。博物学者が自分の知らない世界を踏査したいと考えるのは当然であるが、上野益三は紀州藩士・植村左平次の例をあげながら、次のように述べている。

伴存[翠山]のような微禄の藩士がそう簡単に自藩領を出て、他藩領内を自由にしらべて歩くことができたであろうか。享保時代の同じ紀藩士の植村左平次は、紀藩主徳川吉宗が八代将軍に任ぜられたとき、扈従して江戸に移り、それからのち採薬使として幕命によって各地を歩いた。しかし、左平次の場合は元来御庭方であって、採薬には歩いたのであるけれども、隠密用務を兼ねることも多かった。博物学者が自藩を出て旅行する機会をもつことは、自然に対する視野を著しく拡大することは確かである。伴存もそれを望んだろうけれども、左平次のような行動ができたとは考えられない。むしろ自藩領内の天然物を徹底的に研究したと見る方が正しいであろう。(上野益三「畔田翠山」前掲書p122)

残念ながら上野益三も、紀州藩士が大和国を調査通行することの許認可のことについて、述べてくれていない。ただし、下の《2》末尾で引用するが、「当時同山(

大台ヶ原)は藩の許可を得なければ入山が許されなかった」(上野益三「堀田龍之介伝」p378)と述べている。この「藩」は紀州藩のことであろう。

◆

銭谷武平『畔田翠山伝』(東方出版1998)という労作がある。上記の上野益三や杉本つとむの著作は研究書であって取りつきにくいが、銭谷武平の本は翠山の人物伝として分かりやすく読みやすい。

それによると、畔田翠山が生きた時代のほとんどは、「文化好みの殿様」と言われた紀州藩主・徳川

治宝の治世60余年間(寛政元年1789~嘉永五年1852)に含まれている(

p42、杉本つとむは「治宝」の読みを与えている、前掲書p273)。

本草局や薬園を重視したのも治宝公の文化政策の一環と考えてよいが、寛政四年(1792)には伊勢松阪の本居宣長を召し出し五人扶持を与えて「松阪住」として処遇していた。「当時、松阪は紀州藩の領地であった」(p51)。なお、本居大平は宣長の没後紀州藩に抱えられ、文化六年(1809)に和歌山に移り住んでいる。

◇ - ◇

畔田翠山は、南方熊楠に先行する紀州の生んだ偉大な博物学者として紹介され徐々にその名が知られるようになってきているのだが、いまだその著作に触れる機会は少ない。銭谷武平(

氏は吉野郡の洞川の生まれ、長崎大学名誉教授)の前掲書には、「畔田翠山の著作目録」として71部357巻を数えているが、通常の販売ルートに乗らないものを含めても、わたしの調査ではつぎの一覧ですべてである。

| 書名 | 出版社、年次 | 補注 |

| 水族志 | 文会舎1884 | 「近代デジタルライブラリー」にある。ここ |

| 古名録 | 田中芳男1885~1890 | |

| 古名録 | 日本古典全集刊行会1934~1937 | 正宗敦夫校訂、全8巻 |

| 古名録 | 早稲田大学出版部1978 | 杉本つとむ編著、田中芳男本の印影と総索引・解説など |

| 古名録 | 現代思潮社1978 | 日本古典全集の復刻 |

| 熊野物産初志 | 紀南文化財研究会1980 | |

| 白山草木志・白山の記 | 恒和出版1982 | 江戸科学古典叢書45 |

| 吉野郡名山図志 | 角川書店1984 | 日本名所風俗図絵 9 |

| 野山草木通志 | 天理図書館 | 「野山」は高野山の意 |

| 和州吉野郡群山記など | 東海大学出版会1998 | 御勢久右衛門編著 |

| 吉野郡中産物記など | 科学書院2000~01 | 安田健編、江戸後期諸国産物帳集成9,10 |

| 南紀六郡志(8巻) | 清水章博2007 | サイト「和歌山 日高地方の郷土史関係資料」 |

| 紫藤園攷證(甲・乙) | 清水章博2008 | 同上 |

なお、畔田翠山の生前に発行されたただ一冊の本『

紫藤園攷証 (甲集)』がある。翠山は治宝公の西浜御殿の庭園などの管理を任されていたが、弘化二年(1845)に新しい作庭が行われ、それに合わせた新庭園の作物の説明を兼ねた内容であったようである。銭谷前掲書(p130~132)には取りあげられた生物種(22種)が示されている。ダントク・フジバカマ・ナンテンなどの植物の他に、フジツボ・フカ・ニュウナイスズメ・アネハヅルなど多様である。図が13収められている。新庭園には海水が引き込まれ、イナダ・クロダイなどを泳がせていたという。

『紫藤園攷証』の「乙集」には「珍しい植物など40種、10余りの図」があったといい、「丙丁までは確かに存在していたらしい」(p128)という。

- 「和歌山 日高地方の郷土史関係資料(清水長一郎文庫)」という特色ある膨大な資料を公開しているサイトがある。清水長一郎氏が筆写などによって集めていた蔵書を、子息・清水章博氏が入力し電子化して公開したもの。わたしがこのサイトに気づいたのは井上豊太郎『加納諸平の研究』(上下 1849)という大きな書籍を知ったのが最初である。

- 畔田翠山『紫藤園攷證』(甲乙)がここに含まれていることを知り、驚き喜んだ。活字化してあるとともに、花卉挿絵が写真版で収録してあるのは嬉しい。畔田翠山のものでは『紀南六郡志』全8巻がすべて含まれている。

ここのサイトは清水章博氏の丁寧な作業とともに、すべてをPDFファイルとして完全公開している(ダウンロードも自由)ことが素晴らしい。氏の活字化を終わってのあとがきを読むと、このサイトに収められた多くの本が、好学の友人・知人間の写本によってつぎつぎに伝えられてきたことが分かる。たとえば『紫藤園攷證』は、田中敬忠⇒柴口常楠⇒清水長一郎と伝わって、このたび(2008年)清水章博氏が電子化しネット公開したのである。

銭谷武平が前掲書でくり返し述べていることであるが、翠山の人となりがよく分かっていない。翠山には弟子がほとんどなく(

通常は、堀田龍之助を唯一の弟子としている。『贈従五位畔田翠山翁伝』はもうひとり栗山修太郎をあげているが、この人物は維新の際に伊勢松阪で刺客に殺されたという(上野益三『博物学者列伝』p123)))、六十二歳でもうけたという長子・房楠は明治三十八年(1905)に貧困のうちに大阪で池に落ちて事故死している(五十三歳)。そこで、子孫も絶えた。

翠山には画才があり、多数の生物学的な細密画や山岳図などを遺している。絵を野呂介石に見てもらっていた、というような関係は考えられないであろうか。上野益三には

翠山は図画は巧みであったとはいえぬが、真を写す科学的態度は失っていない。(『日本博物学史』星野書店1948 p175)

という興味深い評がある。堀田龍之助は師の『水族志』に全く図がないことを惜しみ、魚介を得るたびに写生図を残し、それをもって『水族図譜』を集成しようと計画していたが、結局それは果たされない。上野益三は次のように堀田龍之助の絵を評価している。

龍之助が画技に長じていたのは天性で、特に晩年の魚の図はよくその真を写してあます所がなかった。科学的に正確を失わない魚が図上に再現せられているばかりでなく、絵としての味わいが自然と画面に溢れている。「堀田龍之介伝」『博物学者列伝』p371

最初に記したように、小論は畔田翠山論を意図しているのではないし、『和州吉野郡群山記』を論ずるのでもない。ただ一点、『和州吉野郡群山記』における

「正木はげ」に絞って論を進めるつもりだ。

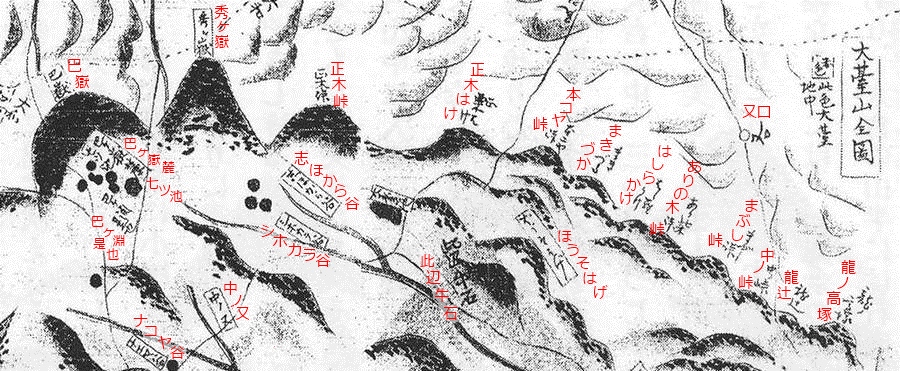

《2》 翠山の「大臺山全図」

吉野や熊野を実地に縦横に踏査した翠山が『和州吉野郡群山記』8巻を完成したのが弘化四年(1847)、五十六歳のときとされる。これは、天保国絵図(1838)や『紀伊続風土記』(1839)が完成したときから8~9年後にあたる。(

なお、翠山は『紀伊続風土記』編集に参加してはいない。翠山の集めた資料や知識が利用された可能性はあるが、確かではない。)

『和州吉野郡群山記』のなかの一編に「大台山記」がある。その冒頭の一行は、次のようである。

大台山は、南麓は紀州熊野、東麓は伊勢大杉谷、北西の峰及び大台山の地は、悉く和州なり。(p490)

伯母峰から大台辻を経て、大台山へ至る道に従って叙述が進むが、大台山の特徴である頂が平らな平原になっていることを、次のように述べている。

大台山中へ七里四方(按ずるに、全くは百五十丁四方ばかり)にして、嶮山なく、平地に鬱林あるがごとし。山中峰にあれども、一里あるいは半道ばかりの大うねりにして、高きはなし。ゆゑに、谷に入るとその来りし道わかちがたし。東西もしれがたければ、俗に魔ありて迷はさるといふ。(p491)

1里=36町(丁)として、「百五十丁」は約4.2里になる。「一里あるいは半道ばかりの

大うねり」という表現は、実地に何度も足を運んでいるのではじめて可能なものだと思う。辻堂から大台山を遠望して「山上、平にして樹木茂り、柴を束ねたるがごとし」とも言っている。

「南の方(東より西に至る)」という区切りの句のあと、大台山から南方へ延びる、今で言う台高山脈を紹介している。

巴ヶ嶽、この山、末円し。熊野船津村へ出る道有り。大台を下り、船津村に近き事一里半ばかりにして、船津村の上流、末無川有り。上より流れ来る水、砂中に入りて水なし。下にてまた水湧き出て、船津川となる。

秀ヶ嶽、この山、末尖り、熊野便山の枝郷木津に出る道あり。

秀が嶽の嶺に、杉皮にて造りし小屋有り。それより二、三里も難所の下り坂あり。甚だ急なり。これを過ぎて、瓦小屋といふ炭焼小屋有り。笹にて葺けり。それより二里半下りて木津に出る。その道々に、炭竃有り。道の左に筏士の小屋有り。秀が嶽南方の諸谷、粉の本に出る。

正木峠

正木たけ(この下に大平原有り。水いづくへも流れず)

本小屋峠

まきづか

柱かけ

ありの木峠(この嶺、唐梨の大樹有り。ゆゑに名づく)

まふし峠

中の峠

竜の辻(この山、伯母峰より川合を経て、紀州熊野、尾鷲へ越える道筋にして、この山を越えて又口村に出、尾鷲に至る)

竜の高塚(西のはしなり)

(ふりがなは原文、強調は引用者 p492)

ここでは、平井本から引用しているが、平井本には上引の「巴ヶ嶽」に編者注がついている(

平井本と御勢本は、「秀ヶ嶽」を「秀が嶽」とするなどの相違が数ヵ所あるが、それ以外は同文。なお、上引中の「秀ヶ嶽」と「秀が嶽」の表記不統一は原文通り)。

[注] 巴ヶ嶽 日出ヶ岳の南方の丘山、尾根を南行し、東の谷に入れば船津川に沿って、尾鷲に至る道につづく。(強調、下線は引用者 p601)

この[注]は「日出ヶ岳の南方の丘山、尾根を南行し」と「南」を重ねて、船津川へも言及しているので「南方の丘山」は誤記・誤植ではないであろう。

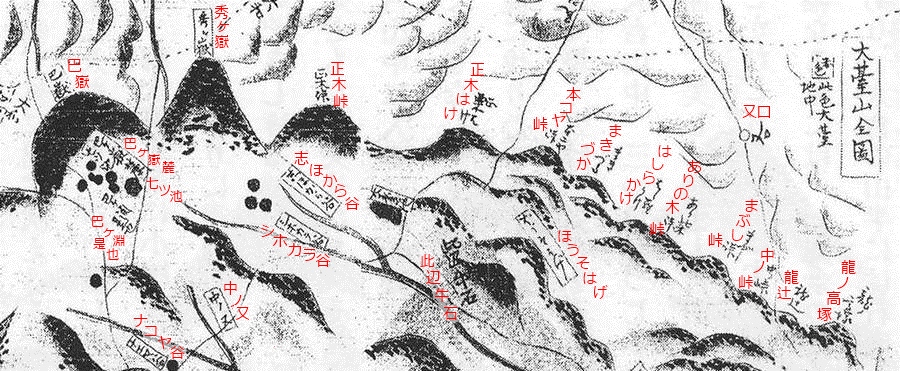

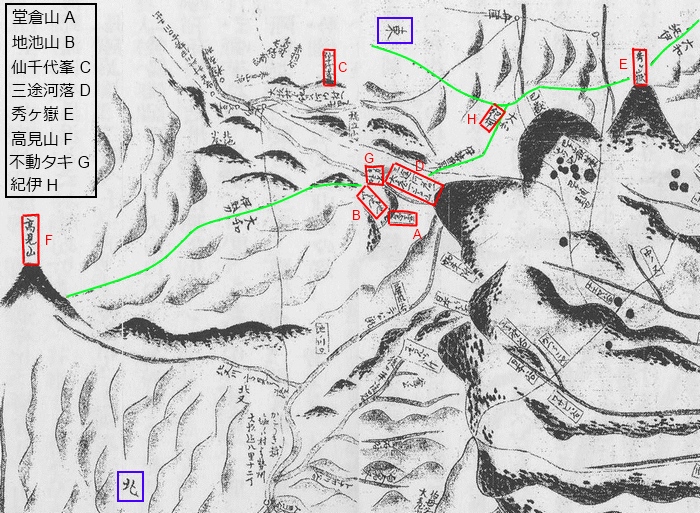

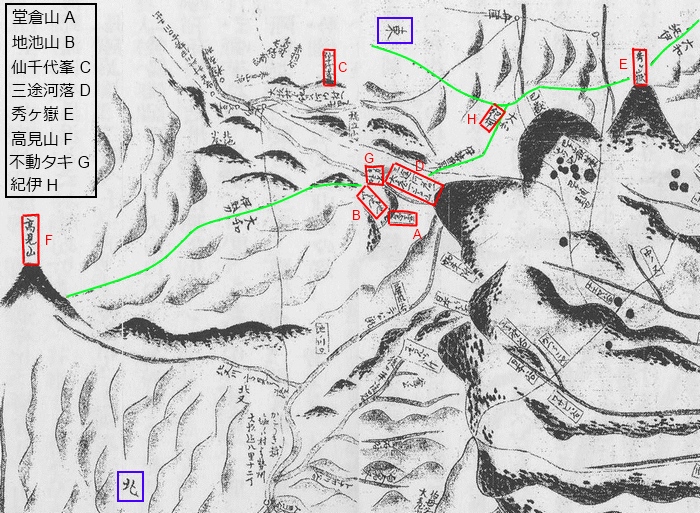

上引の山や峠の名前に対応する翠山の「大臺山全図」という図がある。図版は御勢本の方が鮮明であるので御勢本から必要個所をトリミングして引用する(p132)。(

御勢本の図が鮮明であるのは、印刷上の問題もあるかも知れないが、御勢本の底本とした『和州吉野郡群山記』が原典で平井本の『吉野郡名山図志』はそれの写本という事情があるようだ。活字本しか見ていないわたしにはこの問題には踏み込めないので、これだけにしておく)

上図には、上引の山や峠の名がならんでいること、しかも上引と同一の順で並んでいる(

巴嶽、秀ヶ嶽、正木峠、・・・、龍辻、龍ノ高塚)ことが分かるであろう。翠山の『和州吉野郡群山記』の文章は、挿図と補い合いながら進んでいくので、図を無視して文章だけを読んでも難解で読み解けない所も出て来る。逆に挿図をみながらだとよく分かる場合も多い。(

その例を、上図を用いて扱ったが、話題が散りすぎることをおそれて、別ファイルにした。大台山中の道)

上図「大臺山全図」には読みにくいところや、他に注目してもらいたい地名もあるので、後に、解読を付けてもう一度掲げる。

小論の論旨「正木はげ」からは副次的話題となるが、「

巴ヶ嶽」について述べておく。三河川(吉野川・宮川・熊野川)の水源に関して“巴が淵-巴ヶ岳”という議論が行われたことを後に取り上げるので、無駄にはならない。

上引で示したように、本文では列挙される山や峠の中で「巴ヶ嶽」が最初である。しかも、それは「大臺山全図」で「秀ヶ嶽」よりも左方(北)に描かれており、「正木峠」の反対側である。ところが平井本の[注]は

日出ヶ岳の南の丘山が「巴ヶ嶽」であるとしているのであるから、日出ヶ岳=秀ヶ嶽はよいとして、南の方向へほぼ現在の台高山脈に沿って地名を列挙している原文の順序と合っていない。もし、[注]によって翠山の記載が事実と異なるとして訂正しようとするのであるなら、相当の根拠をあげて明確にその趣旨を述べる必要があるだろう。

そもそも、「南の方(東より西に至る)」という本文の区切りの句は、“大台山の南側について、東から西に至る順に地名を挙げていく”という事だと思われる。それで「竜の高塚」を「西のはしなり」と述べているのである。ともかく平井本は「巴ヶ嶽」が存在していることは認めており、その位置に関して翠山と異なる「注」を付けているので、不審である。

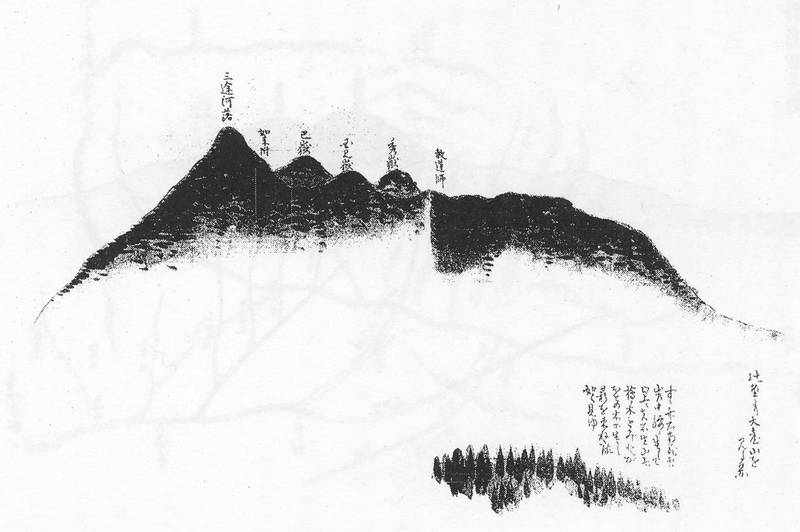

翠山は秀ヶ嶽と三途河落山の間にある高みのいずれかを巴ヶ嶽と呼んでいることは間違いない。上引でそう述べているだけでなく、以下で紹介するように、2つの「真写」と名付けた図に巴ヶ嶽が登場する。

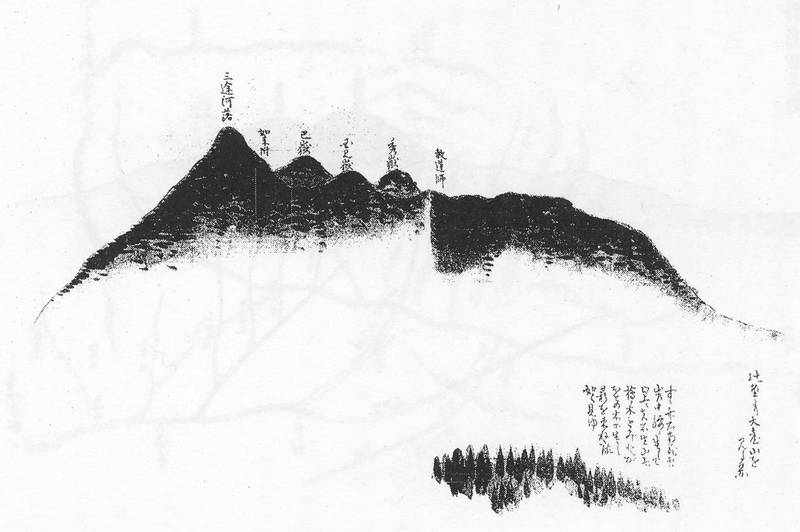

次図は「大臺山北西の方より見る図真写」と名付けられているもの(御勢本p137

ただし、この題名は次図ではトリミングで欠けている)、峰が重なっているのだが、手前の右側から「

教道師(経ヶ峰)-国見嶽-如来附-三途河落」と左へ進み、向こう(南側)へいって右へ「

三途河落-巴嶽-秀嶽」と進む。この引用図でも、十分に遠近が表現されていて峰の重なりがよく分かる。

右下の細字は、「辻堂より大臺山を見る図」と題があって「すゝ竹石楠花等ハ 山の中腰に生して 山上には不生山上ハ 檜ノ木もみとが なとの木等生し 薪を束ねたる 如く見ゆ」

次図は、前図よりも抽象化されていて、地図の中に入りこんでいる「真写」である。「前鬼山ヨリ大臺山ヲ見ル真写」と題している。だが、図の下の方の地図の地名、又口、尾鷲、便ノ山、船津を見ると、これは大台ヶ原より東側の熊野灘側の地名であり、明らかに「前鬼山ヨリ」見た大台ヶ原というのにあわない。この題名には翠山による何らかの誤記(ないし説明不足)があると考えられる。だがそれを別にすれば、秀ヶ嶽と三途河落の間の高みを巴ヶ嶽と呼んでいることについては、他の記述と辻褄があっている。

この図に関連すると思われる本文を引いておこう。

奥熊野船津村より大台山に登るに、船津川を経て二里余にして、大台の麓に至る。それより登り坂となりて、篠竹生ひ茂りたるを分けて、三里余登れば、巴ヶ嶽に至る。(p494)

何度も大台ヶ原を踏査している翠山の文章としてみれば、これら2つの「真写」図とあいまって、翠山が三途河落と秀ヶ嶽の間の高みを巴ヶ嶽と呼んでいたことは確かである。平井本の[注]は、日出ヶ岳の南の丘山を巴ヶ嶽と呼んでいることがあっての注なのだろうが(

平井本はその拠りどころを示していない)、仮にそうであっても、翠山の時代に別の「丘山」を巴ヶ嶽と呼んでいたことを妨げない。(

このことについて、拙論「大台山中の道」の末尾でものべた)。

もう一つ、「巴ヶ嶽」について注をするのであれば、松浦武四郎が『和州吉野郡群山記』完成の約40年後に大台ヶ原に入り、「日出が岳。一名巴が岳。是

一山両名也。」と述べていることも欠かせない。この文言は吉田武三編『松浦武四郎紀行集 中』(冨山房1975)からの引用(「乙酉紀行」p93)であるが、より読みやすい『松浦武四郎大台紀行集』(松浦記念館2003)から引いておく(

平井本、御勢本が出版されたとき、記念館版『大台紀行集』はまだ出ていない)。

此(塩辛谷)上を、日の出が岳と云。一名巴が岳なり。古くなりし絵図には、日出が岳と巴が岳と一名別物の様にしるせども、巴が岳とて別になし。日出が岳の麓に巴が淵有る故に巴が岳とも云を別物の様にしるせしなり。是大台第一の高山なる三途の河落(さんずのこうち)より少し嶮なり。(p36)

なお、日出ヶ岳1695m、三途(津)河落山1654m。三途河落山が大台一の高山であるということは、翠山も明記しており(p491)、平井本は注で「本文は誤り」と指摘している。

メモ魔と言いたいほど山中の地名を細かく記録していった松浦武四郎(

彼が案内人の人格を尊重し、また彼等から話を引き出すのがうまかっただろうことも見逃せない)がこの点で誤謬を犯しているとは考えにくい。わたしは「「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原」の

《2》で調べたが、江戸時代初期から大台ヶ原が吉野川・宮川・熊野川の“三大河”の水源であることが伝説のように語られ、初めはその水源が「巴が淵」であるとされ、18世紀前半の『五畿内志』では「巴カ岳」とも言うようになった。松浦武四郎がここで否定している「巴が岳」は、これらの“三大河の水源”伝説にまつわる「巴が岳」と「巴が淵」のことであろう。

しかしまた、畔田翠山の地図にも根拠があるように思える。翠山は巴ヶ嶽は山頂が丸く、日出ヶ嶽は尖っているとはっきり区別しているし、上で示したように、異なる角度からの図を残している。いうまでもなく翠山は“三大河の水源”伝説をはっきり否定しており、それとは別にいずれかの高まりを「巴ヶ嶽」と考えていたのであろう。

こういう問題が起こるのは大台ヶ原の山上が「大うねり」の広がりとなっていて、踏み跡が固定せず、地名に変動が生じやすいことに原因があるのではないか。ある「大うねり」の高まりに名前がついていて、それを案内人に聞いて書きとめる。何十年かしてまた別の人が別の案内人に訊く。明治前半までの大台ヶ原の場合、後の大台教会のような継続的に山に入っている人がおらず、山仕事傍ら山伏でもあった案内人の言葉が一致しないことはあり得るのではないか。わたしはそんなふうに考えている。

ついでに、もうひとつ書きとめておきたいが、畔田翠山の生年は寛政四年1792、松浦武四郎の生年は文政元年1818で、年齢差は26ある。だが、銭谷武平『畔田翠山伝』で初めて知ったが、両者の行動の軌跡はかなり近いところまで接近していたようである。

松浦武四郎の生地は紀州藩の飛地だったという。

彼(松浦武四郎)は紀州藩の飛地、伊勢の一志郡須川村で文政元年(1818)に生まれた厄介者の四男で、十六歳で家を出た。一本の鉄筆と一冊の印譜を懐に、見よう見まねで覚えた篆刻を生活の資とした旅であった。(p100)

松浦武四郎は後に「京都読書室物産会」にも出席しているが、主宰者は山本亡洋(小野蘭山の弟子)である。亡洋の次男の山本榕室が堀田龍之助と親しく、龍之助は翠山の唯一の門人とも弟子ともいわれる人物。その縁で、翠山も読書室物産会に出品することがあった。

榕室が残した記録によって、嘉永六年1853十月には榕室がたびたび松浦武四郎と面談していることが分かるという(p235)。

翠山は多くの食糧(

糒 ほしいい)を持ち、長期間山へ入ったが、堀田龍之助を同道して大台ヶ原に登ったことがあった。

翠山が採薬のため深山中に入る時には、多量の糒と雨具とを用意して、山中滞留久しきに亙ることが屡々であった。龍之助は翠山に随って、大台ヶ原山に採集を試みたことがある。当時同山は藩の許可を得なければ入山が許されなかったのである。龍之助はこの登山において消息を絶つこと数日、遂に遭難を噂された。採集に熱中したのと、過度の疲労とのため予定以上の日数を要したのである。(上野益三「堀田龍之介伝」p378)

わたしはこれを読むまでは、翠山と龍之助の関係は主として書簡のやりとりを中心とし、たまさか顔を合わせる程度と考えていたので、驚いた。「堀田龍之助伝」には翠山が大阪へ出るたびに「必ず龍之助を訪いともに語るのを娯んだ」(p377)とある。ゆえに、大台ヶ原へ龍之助を同道しているほどの深い付き合いがあったのなら、明治十年代以降、龍之助と交渉のあった宍戸昌(

大蔵書記官)や田中芳男(

元老院議員、貴族院議員)などが、翠山の人となりを龍之助から聞きだしていた、ということはなかったのか、と思ったりしている。

《3》 「大臺山全図」の「正木はげ」

《2》で示した「大臺山全図」(の一部分)について、本文に並んでいる地名と、「全図」上の地名とを比較してみたい。そのために、赤字でわたしが読んだ「全図」の文字を書き込んでみた。

『和州吉野郡群山記』を手に取ったとき、すぐ気づいていたのだが、なんと

「大臺山全図」の中に「正木はけ」という語、「ほうそはげ」という語が記入されていたのである。

「実利行者立像の讃」の中に「

正木はげ」という特異語が含まれているというのは、わたしの「讃解読」の眼目のひとつだった(

ここ)。そして、その解読の時点で「正木はげ」という語が使用されているのをわたしが知っていた文献は、

松浦武四郎の大台紀行の本文及び地図に「正木兀」と記してある単語がそれである、というだけだった。松浦の文献より40年近く先行する畔田翠山に「正木はけ」と明瞭にひらがな書きで登場していることは、わたしにとっては大いなる収穫であり、心強い後ろ盾である。

ところが、実に困ったことが起きた。わたしが参照している平井本や御勢本の

本文には「正木たけ」が登場していて、挿画に明瞭である「正木はげ」はないのである。この点は、平井本も御勢本も同じ。このことをわたしは

「正木はげ」問題と呼ぶことにする。

| 本文 | 秀ヶ嶽 | 正木峠 | 正木たけ | 本小屋峠 | まきづか | 柱かけ | ありの木峠 | まふし峠 | 中の峠 | 竜の辻 | 竜の高塚 |

| 大臺山全図 | 秀ヶ嶽 | 正木峠 | 正木はけ | 本コヤ峠 | まきづか | はしらかけ | ありの木峠 | まぶし峠 | 中ノ峠 | 龍辻 | 龍ノ高塚 |

すなわち、「正木はげ」問題というのはわたしがこれらのテキストについて設定した問題であって、平井本(p492)も御勢本(p127)も同様であるが、「大臺山全図」の中には「正木はげ」と記入してあるのにもかかわらず(

この点の検証は、次節《4》で行う)、本文には現れない。そして

本文には「正木はげ」が登場するだろう位置に「正木たけ」があるのだ。このナゾをわたしは「正木はげ」問題と呼ぶことにしたのである。

この問題は『和州吉野郡群山記』またはその写本『吉野郡名山図志』の原文を参照することが出来れば、簡単に解決する問題である可能性が大きい。ところが、わたしのような一般読者にとっては原文を見る機会は容易には訪れないから、原文参照をしないでこの問題にできるだけ肉迫するべきであることになる。

その議論に入る前に、上の「大臺山全図」で注目される諸点を指摘しておく。

- 何ヵ所か、濁点が用いてある。

- 嶽・峠・谷(辻、塚)という山中の地名に使用されそうな語が、当然ながらくり返し出ている。

- 「ほうそはげ」が明瞭に記してある。「正木はけ」と共に、「はげ(け)」が二度使用されている。

- 「志ほから谷」「シホカラ谷」が二ヶ所にあるのは、異なる谷川に同一名が使われていることを示したものと思われる。

- 「此辺牛石」(このあたり牛石)だけは、四角で囲っていない。図に、あとから記入したか。「正木はけ」の「正」は書き直してある。全般にこの図は下書きのような印象を受ける。

- 細い実線は道、点線は国界(くにざかい)を表す。

- 表題「大臺山全図」の左に、「赤色」「此色大臺地中」は、大臺山の領域内を赤く着色してあるということだろう。

実は、これらの本文の問題の個所(個所近く)には、注が設けてある。「正木はげ」問題の議論に入る前に、それらの注を参照しておく。

平井本の『吉野郡名山図志』には、「秀ヶ嶽」と「正木峠」の両方に注がついている。合わせて引用しておく。

秀ヶ嶽 日出ヶ岳の事。大台ヶ原山中の最高峰で1695メートル。日の出を拝するに佳く、また展望よく尾鷲湾や熊野灘も望まれ、東は大杉谷、西は大峰山系等も見渡せる。現今は気象庁のロボット雨量計がある。

正木峠 秀が嶽の南側、平原がつづき、トウヒの原生林が多い。義経の片腹鯛の伝説がある沢が存する。

(強調は引用者 p601)

御勢本の『和州吉野郡群山記』の注は、脚注である。「正木たけ」に脚注のマークが付いていて、本文の同ページ下段に次のような注がある。

正木たけ、本小屋峠、まきづか、柱かけ、ありの木峠、まふし峠、中の峠 正木岳で、この山脈、本小屋・槙塚・白欠・ありの木岳・まふし岳・中岳等有り(松浦武四郎紀行集(中))。

正木ケ原~尾鷲への山脈中にある地名で、現在の木組峠周辺になるのではと思われるが、消えてしまった地名と思われる。(強調、改行は原文のまま p127)

この御勢の注は文意が取りにくいが、

「正木たけ」は「正木岳」のことであり、以下並んでいる地名は正木ケ原から尾鷲へ下る山脈中(台高山脈 あるいは尾鷲道)に有った地名であるが、今は消えてしまっている。しかし、『松浦武四郎紀行集 (中)』には同じ地名を列挙したと思えるところが存在する。現在の木組峠の周辺になるのであろう。

大意こんなところであろう。

ここで冨山房版の「乙酉掌記」から該当個所を引いておく(御勢本の注では、逐語的に引用したのかどうか不確かだから)。明治18年(1885)5月20日である。

此脈本小屋、槙塚、白欠、ありの木岳、まぶし岳、中岳等有。和紀の界にして紀の木津村より馬ノ背峠越て出口に行きつヾき也。此辺笹原広し。(強調は引用者 p94)

松浦武四郎記念館版「乙酉紀行」からも、該当する個所を引いておく。

此脈、本小屋嶺、槇塚、白欠、ありの木嶺、まぶし岳、中岳より竜辻等に到ると、惣て粉本越なり。また木津の西谷より雷峠、馬の背を越て出口村に到るも此山尾なりと。(強調は引用者 p39)

大台ヶ原から南方へ延びる「此脈」は尾鷲から出口村へ越す重要な峠があり、しかも紀伊国と大和国の「国界」が走っていたので、古くからよく知られていたのであろう。松浦武四郎は大台紀行の中で何度か触れている。「龍辻」からの眺望を述べ、「此脈」の地名を列挙するところを、記念館版「丙戌前記」から引く。

(前略)南を望めば尾鷲より引本の向島、よく見えたり。其岳の東に回るや、錦浦より長嶋辺、また北に大台ふとん着てねたる姿に見えたり。是を竜峠と云、また竜辻とも云。此辺り笹多くして通り難きと。思ひの外よく苅分有て通行しやすし。此処則南大台の峰すじなり。上なる山は中ノ嶺と云なるべし。

其峰すじの事を云はヾ、真賢木岳、まさき兀、本小屋嶺、槇塚、白欠、アリの木嶺、マブシ嶺。此処をヲチウチ越と云て大谷より紀州粉本え六里、今少々先にて竜ヶ辻越の追分の処にて出合ふ道なり。中の嶺、竜が辻越、ハチヤ川、竜の谷川、八郎越、是東川の古川より尾鷲越南村まで四里十一丁と云。河内越、是も南村に越るすじなり。是四里二十二丁と云。(強調・下線は引用者p73)(「真賢木」は榊の美称で「まさかき」だが、「真賢木岳」は「まさき岳」と読ませるのだろう。)

ここに出ている多くの地名は不明であるが、幾つもの山越えの道があり熊野と北山郷を結んでいて、利用されていたことが分かる。だが、ここの峠の名前が意外に消長が激しく、「龍辻」も現在確定的な場所は分からなくなっているらしい。

「奥駆け道」は大峰山系の特別な修行の道であるが、それを東西に横切って山中を通行する庶民の道があった。北山村と十津川村の女性が女人禁制の奥駆け道を横断できる場所が2個所だけ設けてあって、それを「嫁越峠」と言ったという(御勢本p260)。

《4》 「正木はげ」問題

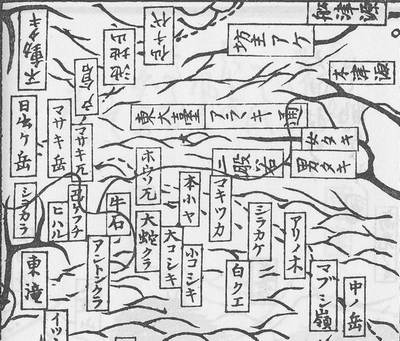

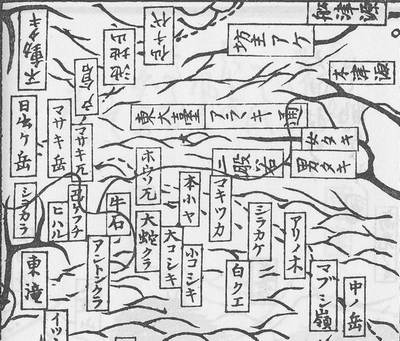

「乙酉掌記」は明治18年(1885)に「松浦弘藏版」として刊行されているが(踏査と同年)、それに地図がついている。その地図は冨山房版(白黒の挿図)にも松浦武四郎記念館版(色刷り口絵 踏査路をしめす実線と国界を示す点線などが赤)にも収録されている。次図は冨山房版で、小論が必要とする個所をトリミングしたものである。

日出ヶ岳から右下へ向けて点線が見えるのは「和紀の界」(「大和」が下、「紀伊」が上)である。(マサキ兀あたりから画面上方へむけて、戸倉・地池山・仙千代と点線が延びているのが伊勢と紀伊の界である。これについては最後に議論する予定。)

先に作った表にまねて「乙酉掌記」の地図の「和紀の界」に並ぶ地名を表にしてみる。

| 乙酉掌記の地図 | 日出ヶ岳 | マサキ岳 | マサキ兀 | ホウソ兀 | 本小ヤ | マキツカ | シラカケ | アリノ木 | マブシ嶺 | 中ノ岳 |

これまでに得られた「和紀の界」の地名を、出来るだけ対照できるように並べてみる。

| 群山記の本文 | 秀ヶ嶽 | 正木峠 | 正木たけ | 本小屋峠 | まきづか | 柱かけ | ありの木峠 | まふし峠 | 中の峠 | 竜の辻 | 竜の高塚 |

| 大臺山全図 | 秀ヶ嶽 | 正木峠 | 正木はけ | 本コヤ峠 | まきづか | はしらかけ | ありの木峠 | まぶし峠 | 中ノ峠 | 龍辻 | 龍ノ高塚 |

| 乙酉掌記本文 | - | - | - | 本小屋 | 槙塚 | 白欠 | ありの木岳 | まぶし岳 | 中岳 | ー | - |

| 乙酉紀行本文 | - | - | - | 本小屋嶺 | 槙塚 | 白欠 | ありの木嶺 | まぶし岳 | 中岳 | 竜辻 | - |

| 乙酉掌記地図 | 日出ヶ岳 | マサキ岳 | マサキ兀 | 本小ヤ | マキツカ | シラカケ | アリノ木 | マブシ嶺 | 中ノ岳 | - | - |

| 丙戌前記本文 | - | 真賢木岳 | まさき兀 | 本木屋嶺 | 槙塚 | 白欠 | アリの木嶺 | マブシ嶺 | 中の嶺 | 竜辻 | - |

この表では「ほうそはげ」(大臺山全図)、「ホウソ兀」(乙酉掌記地図)は省略している。「大臺山全図」で「ほうそはげ」は「和紀の界」からはっきりと外して書かれていたからである。なお、ここでは取りあげていないが、松浦武四郎の大台紀行の本文には「ほうそ兀」(記念館版p38)、「柞兀」(冨山房版p90)などが出ている。

わたしはここまでの考究によって、『和州吉野郡群山記』の刊行本(平井本、御勢本)の「正木たけ」という読解は、「正木はけ」の誤読であろうという結論に達している。

まず、その理由を述べる。

(1) 『和州吉野郡群山記』の完成(1847)から『丙戌前記』刊行(1886)まで39年間を経ているが、その間に「此脈」の特徴ある地名をあげる際、それらが変動していないことが、むしろ、驚くほどである。日出ヶ岳から龍辻までの特徴ある「うねり」を述べる際の、“どの特徴有る地形をどう名付けて呼ぶか”という(案内人の)心証がほとんど変動していないと考えられる。『群山記』を松浦武四郎が事前に見ている可能性はまず無いと思う。管見の限りでは、松浦は翠山に言及していない。

(2) 上表の順に表示した地名表で、3列目を縦に読んだ

正木たけ 正木はけ マサキ兀 まさき兀

は相互に該当する地名(同一地点ないし地形にたいする呼び名)であると考えてよいと思われる。

そうだとすると、「正木たけ」(『和州吉野郡群山記』の本文)だけが異質な読みの語になる。

(3) 『和州吉野郡群山記』の脚注は、「正木たけ」は「正木岳」の意である、としている。『群山記』本文および「全図」は、嶽・峠・塚・辻を使っており、それ以外は「正木はけ」と「柱かけ」である。脚注に従えば「正木嶽」になる。「正木峠」に対して、その南の草原状の「うねり」を「正木はげ」と呼んでいるとするのが妥当である。

(4) すでに別稿「「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原」(ここ)で述べたように、大台ヶ原の山頂部の草原のように森林のないところを「禿」と言ってきたことは、「登大台山記」(天保五年1834)に「大禿」という語があることによって、確かめられる。これは、『群山記』よりさかのぼること13年である。つまり、大台ヶ原の地名に「はげ」という語を使用するのに前例がある。(「登大台山記」の「大禿」については、下の《5》にまとめた。)

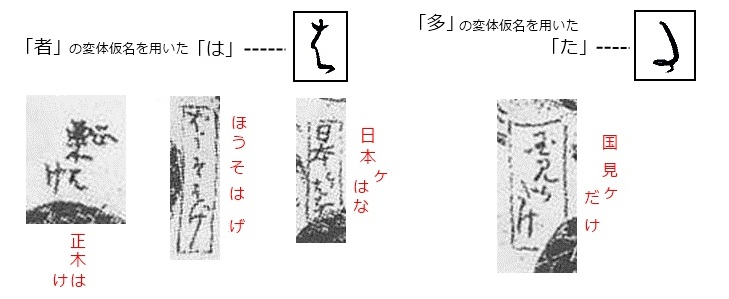

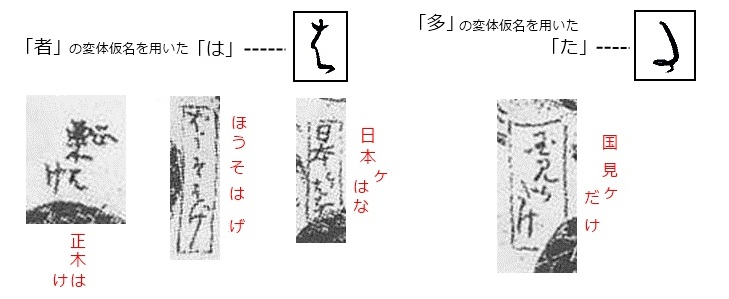

「大臺山全図」にある「正木はけ」の文字が、「正木たけ」のように読めそうだ、という疑問があるかも知れないので、「大臺山全図」の中から、「は」と読むしかない文字を拾い出してみて、「正木はけ」と比べてみる。

そのために、既出の「大臺山全図」よりもうすこし左側を入れたトリミングを下図を示す。中央より少し上で右に延びる巴嶽、秀ヶ嶽、正木峠、正木はけは既出の画面で見馴れているであろう。下の議論で登場する山名・地名を赤線で囲んだ。

巴嶽の左下に続く山は一番大きく書いてあるが、四角の中の文字は

三途河落(改行)大臺一ノ高山

その下にちょっとへばりついているようなのが

如来附(「にょらいふ」と編者によるふりがながある(御勢本p126)。これは「にょうらいづき」と呼んだ可能性があると思う。松浦武四郎は「如来月」と記している(同前p35など)。近頃の登山記にはこの辺りに「如来月」と表記するポイントが登場している)

その下の低く書かれている山が問題の「は」を含む山名で

日本ヶはな

本文には「

日本がはな(これは低き山なり。この山中の水日本が谷へながるるなり)」と説明がある(p491)。上図にはこの説明通り「日本ケはな」の下に「高野谷」と「日本谷」の2谷があり、さらにこの2谷をまたいでいく道に「かつらごや」が記入してある。

その下のかなり大きく描いてある山が

国見ヶだけ

である。都合のよいことに「だけ」とひらがなで(濁点を付けて)表記してあるので、これも取りあげる。

下図の左3つは「大臺山全図」に出ている「は」の例を切りだしたもの。いずれも、「者」の変体仮名が書かれていることは疑いない。また、右は同じく「多」の変体仮名が用いられている「た」の例である。濁点が振ってあることがよく分かる。

これによって、「大臺山全図」には「正木はけ」と書かれていることは確かである、としてよいであろう。したがって、本文(平井本p492、御勢本p127)の該当個所も、原文には「正木はけ」と翠山が書いている可能性が大きい。その場合、本文校訂者の誤読となる(

そうでなければ、翠山の誤記とも見なされうるわけで、少なくともその趣旨の注があるべきである)。特に御勢本は脚注で「正木岳」のことであるとしているのであるから、その誤りは訂正されるべきである。

この推論が正しかったとして、なぜ専門家であるはずのこれらの本の校訂者たちが誤ったかを考えてみると、

ひとつは、変体仮名の「は」が、現在常用している「た」と似ていることがその理由となろう。似ても似つかぬ文字であれば、誤読も何も生じようがないからである。

ふたつは、「正木

はげ」という語が聴き慣れない異質な語であって、山地の地名として通常頻出する「たけ 岳」に誘引されたのであろう。

《5》 「登大台山記」の「大禿」

仁井田長群

「登大台山記」(

天保五年1834 厳密に言うとこれは登山の年、執筆年は不明だがおそらく同年だろう)に「大禿」という語が記されている。そう長くはない同書に7回登場している。まず、どのように出ているのか、引いておく(

次の引用で、すべてである)。

◆1 絶頂三峰あり、第一を日本が原と云ふ、日本中を望観すといふを以て名附く。その南にあるを片原台といふ。その名文字の如樹木なき原なり、その南にあるを大禿といふ、また樹木なき赤峰(裸の山)なり。三峰は大台原の東堺にして和州勢州爰に分れて絶壁なり。大禿の処又紀州と堺す。勢州は大杉谷の奥也。

◆2 嚮導の者いふ、「大台山四方絶壁なれば尾筋を伝ふにあらざれば登るべからず、東方に二の尾筋あり、巽(東南)隅の尾筋は大禿に至る、近年山稼の者なく篶竹密茂にして一歩も進むべからず。艮(北東)隅の尾筋は日本原に至る、険難なりといへども篶竹やや稀にして登り易し。」

◆3 大禿この(片原台)南にあり。至る事あたはず。大禿に牛石といふあり。或は壓石といふ。相伝ふ、昔役行者牛鬼を押たる所なり。そのふせ残りを理源大師この牛石に封じ込しといふ。この石に障る者あれば白日瞑闇になり、咫尺を弁へざるに至るとて猟師など恐れて近よらず

又大禿の側に白壊といふ山壊崩して横八町、長さ一里の直立の絶壁あり。

◆4 夜三更、やうやく姥峰に降り、始て一條の路に出る事を得て、一統に蘇息の想ひをなし互にその恙を賀す。「斯日若夜明て

堂倉を発し又大禿に登らば、原の中に二宿するにあらざればここに至る事を得ず」といふ。

◆3で「大禿」が牛石ヶ原であることは間違いない。ただし、長群一行はそこへは行かなかったのであるが。また、それが片原台の南であるということから、片原台は正木ヶ原であることになる。◆4で、一行が牛石ヶ原へ行かなかった理由が「二宿」を避けたため、という可能性もあることがわかる。

◆2により、大台山の東南隅が大禿、北東隅が日本原であると述べ、それぞれへの「尾筋」を伝って登るしか(尾鷲方面からの)登山路はないとしている。これらにより「日本が原」が日出ヶ岳であることが分かる。

◆1は、「三峰」と言いながらその呼び名は、

日本が原・片原台・大禿であり、いずれも原ないし平地を意味しているが、登ってみれば「原」であるが麓からは「峰」であるという大台ヶ原の二様のあり方を示していよう。

大台ヶ原の独特の山容や景観にはもともと地形的地理的要因があり、多雨であるというだけでなく太平洋からの強い風に絶えずさらされている(風衝地)ことによって、おそらくこの地帯に古くから笹原がひろがる場所があったのであろう。その場所は必ずしも固定的ではなく、台風や豪雨による変化や生態学的な理由(植物の遷移など)によって自然的変動を受けてきたのだろう。

1789年に野呂介石が大台ヶ原に登山した時、正木ヶ原、牛石ヶ原はすでに笹原であった。下って明治時代の古文書にも、「まさきはげ」「ほうそはげ」「大はげ」などの記述がある。正木ヶ原、牛石ヶ原がすでに笹原であり、ミヤコザサ、スズタケが成育し、鹿がいたにも拘わらず天然更新が維持されてきたのである。

(「残された自然の保全を優先し 何もせずに自然にゆだねるべし」大台ヶ原・大峰の自然を守る会2005)

紀伊半島の多雨地帯が豊かで多様な森林に恵まれていることはよく知られているが、その中にあって、大台ヶ原は隆起準平原という特殊な地形である。それがなぜ「はげ」を生じることになるのかその理由は解明されていないが、紀伊半島の地形・気候とあいまって生態的な必然性があって「はげ」が生じたものであろう。

拙論では、大台ヶ原に「はげ」があることは江戸時代の文書に記録されている、という歴史的事実を強調しておきたい。というのは、ウィキペディアの「

大台ヶ原山」には、

日出ヶ岳の直下、正木嶺や正木ヶ原ではトウヒの立ち枯れと笹原が見られる。これは、1959年(昭和34年)に近畿地方を襲った伊勢湾台風がそれまで地表を覆っていた森林を破壊し、その木々が流出したことによりそれまで地面に自生していたコケ類が衰退、代わって、ササ類が繁茂し始めたためである。

と述べられているが、これは現在のトウヒ立ち枯れ地帯の(一定の)説明にはなっても、あたかも「はげ」は伊勢湾台風後の現象であるかのように誤解される。

わたしは別稿

「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原において、「大台ヶ原」という地名が江戸初期の17世紀からすでに存在していたこと、そして、この地名はさらに時代を遡って使われていた可能性があることを述べた。大台ヶ原という語は台地状の山の頂上が広く開けた「原」となっていることを指して呼ばれたものであり、それはすなわち古くから「はげ」が在ったことを意味していると考えられる。

大樹が深く生えている森林とともに、大台ヶ原山頂では低木とササ類の草原が存在する。それを歴史的に「はげ」と言ってきたのである。この「はげ」は地面の露出した裸地ではなく、低木を含む草地である。野呂介石は躑躅(

つつじ)ばかりであったといっているし、松浦武四郎は石楠花(

シャクナゲ)ないし水松(

アララギ)が地を這うように枝を長く延ばしていると記している。低木やササ類によって多雨地帯でありながら表土がまもられ、風衝地帯独特の景観をなしてきたものと考えられる。

畔田翠山は大台山のツツジについて次のように述べている。

大台山中、三つ葉つつじ多し。大なるもの一抱へばかり、高さ二、三丈に至り、大樹生ひ茂れる上に出て花開き、美し。和州大台山の西麓、西の村(西原)の土人云ふ、大台山に躑躅大にして、三尺幅の板となるものあり。しかれどもつつじはすべて三、四尺ばかりにして枝わかれて、板の長さは三,四尺より長くはとれず(後略)。( 御勢本p131)

山稼ぎをする人々(板材、岩茸、鳥もち、薬草など)が古くから大台山に入り、この山の様子が知られていったのであろう。

「実利行者立像」の「讃」の解読の中で、「正木はげ」という語がひとつのキーワードになった。そのために小論ではこの語の先例を探してきたのであるが、これまでの成果をまとめておく。

これまでに見つかった大台ヶ原の「はげ、禿、兀」の例

| 語例 | 場所 | 文献 | 作者 | 年 |

| 正木はげ | 正木ヶ原 | 「実利行者立像」の「讃」 | ? | 明治後半? |

| 正木兀 | 正木ヶ原 | 乙酉紀行 | 松浦武四郎 | 明治18年1885 |

| ほうそ兀、柞兀 | - | 同上 | 同上 | 同上 |

| 正木はげ | 正木ヶ原 | 和州吉野郡群山記 | 畔田翠山 | 弘化四年1847 |

| ほうそはげ | - | 同上 | 同上 | 同上 |

| 大禿 | 牛石ヶ原 | 登大台山記 | 仁井田長群 | 天保五年1834 |

わが「実利行者立像」の作者は、かかる難解語「まさきはげ」をよくもまあ「讃」に使ったものだとくり返し思わざるを得ない。と同時に、この作者は大台ヶ原の山頂部にひろがる草原を「はげ」と呼び習わしてきた者たちの心性に連なる心をもっていた人物なのだろう、とも思う。

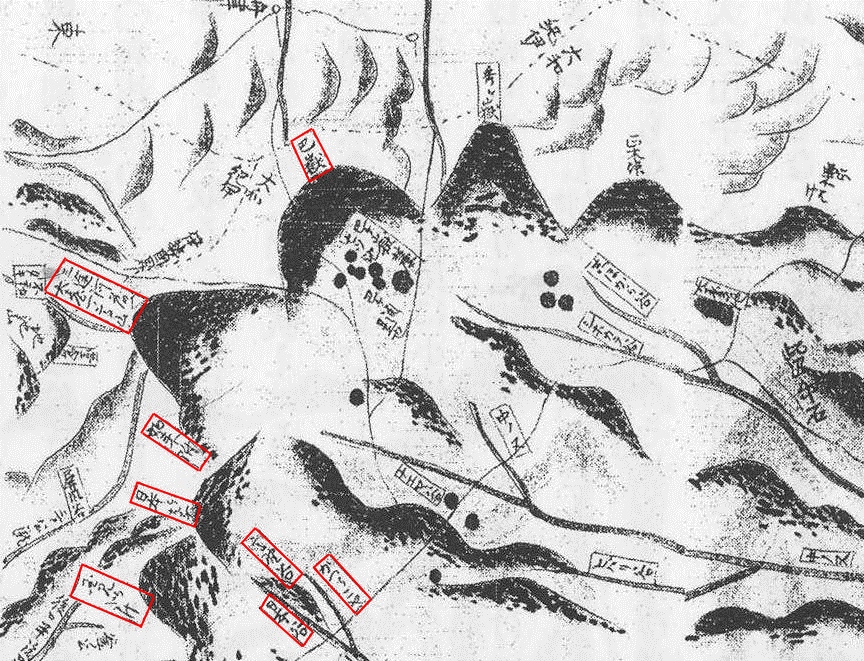

《6》 堂倉山について

天保国絵図を用いて、「讃」の「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原の「3重点」を調べてみた(

ここ)。畔田翠山や松浦武四郎に堂倉山がどのように扱われているか、それは、国界(

くにざかい)をどのように意識していたかと関連する。そういう関心で、か

れらの地図を調べてみた。

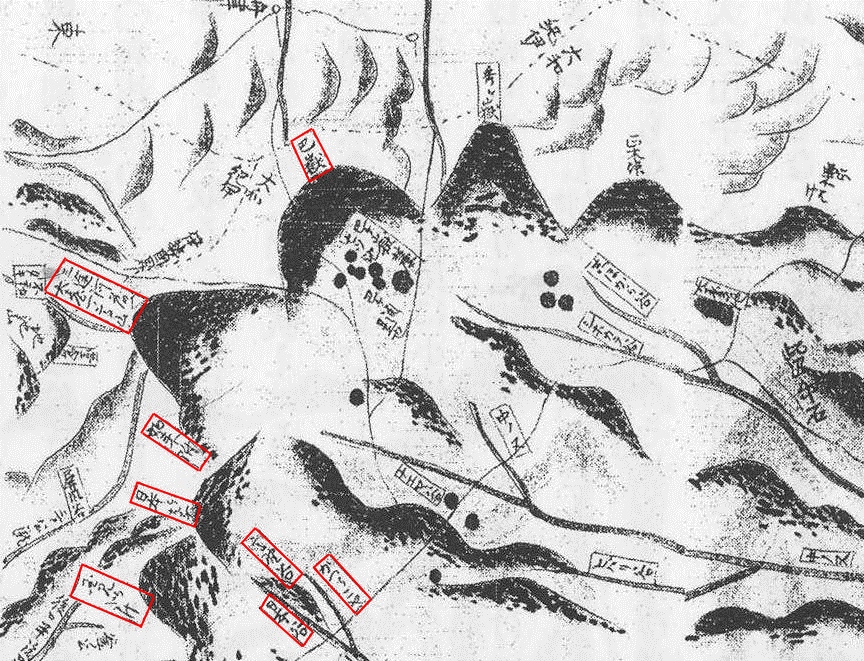

次図は、上に掲げた「大臺山全図」(御勢本p132)の左半分に、更にその左側に接続する図(御勢本p133)をつなげて連続させたもの(

この2図p132,133 は本来は両方で「大臺山全図」となる図だったのではないのか。それを、出版の都合で切り分けたのではないか、疑問として提出しておく。注は両図が連続することにさえ触れていない。平井本も同様。下図では分かりにくくなっているが、「B」の字のところで左右の2図に分かれる)。

下図の赤枠の地名A~Hは、いずれも注意すべき点があり、以下の議論で使う。緑の線は、原図にあった国界を見やすく強調したもの。

青枠の

北、東は方角を示すために原図にある文字だが、図の右下にある

西の文字は、トリミングしたために下図には載らなかった。

南は右上にあってよいのだが、原図にみあたらない。(

地図の枠外ではなく地図の中に「北」「東」などと記すのは、地図に対する概念がわれわれと違っていることを意味している。われわれは方位線(緯度・経度線)が平行(ないしほぼ平行)で直交している地図に慣れているので、奇異の感がぬぐえない。方位だけでなく、縮尺も対象の重要度に応じて自在に変動させていると思える。わたしは不勉強でまだそこまで手が伸びていないのだが、このような近代以前の地図(絵図)を理解するための一般理論を知りたいものだ。)

部分拡大図

堂倉山 A:天保国絵図によれば、ここが「3重点」となるはずである。そのためにこの地名が注目されるのであるが、

翠山は堂倉山を国界の観点から重要視してはいないと言ってよいと思われる。上図では「3重点」は

紀伊 H と書かれたところで緑線がY字路を形成している場所になるのだが、特徴ある地点の記載はない。しかも、明らかに

この「紀伊」は「伊勢」の誤記である。

堂倉山について『和州吉野郡群山記』の本文では次のように書かれている。

三途河落の東の麓に、堂倉山あり。これ勢州大杉村の奥なり。その南に地くら山あり。皆大杉より見ゆ。(平井本p493)

まず「三途河落の東の麓」に堂倉山がある、という記述そのものに疑問がある。現代の地図を見れば、三津河落山(1654m)の東側は大杉谷が深く切れ込んでいて、「東の麓」と表現するのにふさわしいような地形ではない。仮に方角の記載に誤りがあったとしても、三津河落山と堂倉山を現代の地図で結んでみると、南南東ないし南東の方角で約3.6㎞である。その途中に日出ヶ岳がある。日出ヶ岳と堂倉山との直線距離は2kmであるから、「秀ヶ嶽(日出ヶ岳)の南に堂倉山がある」と表現するのがずっと自然である。

翠山の「大臺山全図」には、この本文の記述と合わせるように三途河落の北東側に堂倉山が書き込んである(上図A)。しかも、そのすぐ近くに

地池山 Bがある。上引本文中の「地くら山」は地池山の誤りである可能性が大きい(

「地倉山」という別名が有った可能性は否定できないが)。

上図の地池山のすぐ上には「不動タキ」Gがあるが、不動滝は宮川上流の有名な滝で、あきらかに伊勢国内部になければならない。上図では、あいまいながら、「大和-伊勢」の国界付近に「不動タキ」はあり、宮川が三途河落山 D まで伸びて、そこが水源であるように描かれている。

国界は幕府へ提出した国絵図の記載が信頼できると考えられるが、それによると、伊勢-紀伊の国界は堂倉山-地池山と東へ延びる尾根に沿っていた(

国絵図 なお、堂倉山・地池山は伊勢国での呼び名で、紀伊国では二之又山・地山栂尾と呼んでいたことも紀伊国国絵図で確かめられる)。

すると、「大臺山全図」の「堂倉山-地池山」と「不動タキ」と「伊勢国界」の位置関係はおかしいことになる。

この議論の見通しをよくするために、わたしはここで『和州吉野郡群山記』の約40年後の松浦武四郎の「大台紀行」を参照してみる。松浦の最初の大台ヶ原踏査(明治18年1885)のとき、日出ヶ岳から「正木兀」(

まさきはげ)へ出るときの記述である。

そのとき松浦と案内人ら一行は、日出ヶ岳から南下し、「堂倉山-地池山」と延びる尾根(

松浦は「脈」と表現している)に入ってそこをすこし歩いて、途中で引き返して正木兀へ入っている。ただし、松浦は堂倉山を土倉山と表している(

松浦は戸倉・土倉の両方を使っている)。

是(日出ヶ岳)を南に回りて勢州(伊勢国)大杉谷の上に出、左りの下則不動滝の上なり。地は則勢州なり。爰より南海一面に見ゆ(中略)。樹木少しにて、さゝ(笹)も至て短くして薄し。此処則土倉岳の南なり。此岳、南面は岩壁にして如何にも倪法の山水の如し。是を根越と云。栂、樅、桧、陰森たり。クラは岩壁のことなり。

并て地池山、紀州にて二の文山と云。并仙千代岳、紀州にて南股と云。此下に金毛越とて紀の船津より大杉へ越る道有。(中略)

是より引きかへして、日出岳の南西に回る。此の辺りまた和州領なり。しばし過ぎて山白竹の平原に出(中略)。是を正木兀と云。(記念館版p36~37)

「《4》「正木はげ」問題」の最初に掲げた図(

ここ)に

戸倉-地池山-仙千代が書いてあり、国界であることも示されている。しかも、「不動タキ」や「日出ヶ岳」との位置関係を見ると「戸倉山」(

堂倉山)の位置もほぼ正確であると言ってよいであろう。ただ、松浦が記録している伊勢国と紀伊国での山名の対照は、国絵図が書いているものと食い違いがあるが、ここでは省略する。

上引の中にある「二の

文山」は、記念館版の誤りだろうと思う。草書体の「又」と「文」はまぎらわしいのだが、該当個所の冨山房版は「二の叉山」となっている。さらに、サイト「ヤブ漕ぎ日記」の中の

〔補遺〕銚子川の「不動谷」についてに

二ノ俣谷の名称の元になったと思われる「二ノ俣山」(現在の堂倉山)という名称は江戸期の文献にも登場する名称であり、(以下略)

というところがある。つまり「二ノ

俣山」と書くこともあったらしい。

松浦が記している

仙千代岳を翠山も記入している。もう一度、上の赤枠のある「大臺山全図」を見て欲しい。赤枠Cが「仙千代峯」である。この位置は紀伊-伊勢の国界線のちかくであり、「不動タキ」Gとの位置関係も合っている。だが、

「堂倉山-地くら山(地池山)」とはバラバラになっている。これは、翠山が「堂倉山-地くら山」の位置を誤っているためである、と考えられる。

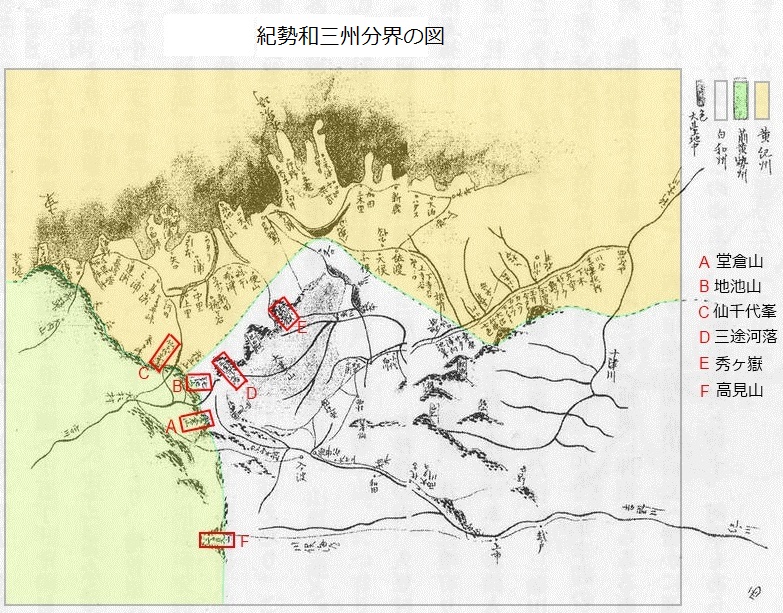

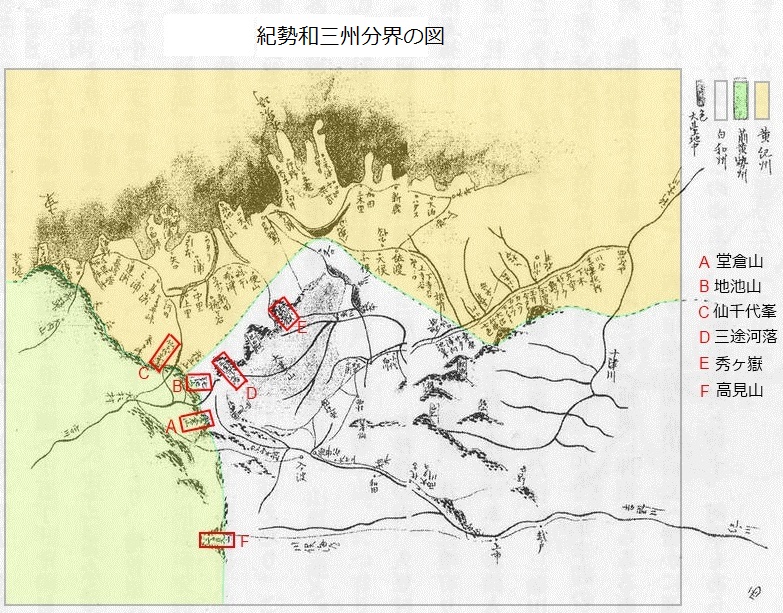

翠山の『和州吉野郡群山記』には、ここで追及している「和勢紀三州に跨る」という「讃」の句にピッタリの

「紀勢和三州分界の図」という興味深い図がある(

御勢本p136、平井本p496)。(

下図の色の塗り分けは、御勢本も平井本も白黒印刷で、色の塗り分けの様子は分かりにくい。それでも、平井本の方が色の違いが現れていると考え、引用者の責任において塗り分けてみた。ただし、紀州の海が陸部とつづけて黄色になっている。)

この図では正しく、「堂倉山-地池山-仙千代山」は一続きになっている。しかし、堂倉山は日出ヶ岳(秀ヶ嶽)の南方(

図では右上方向)に位置しているはずである。そして「3重点」は地池山Bと仙千代峰Cの間に来ている。

繰り返して言えば、「3重点」の堂倉山と、そこから東へ延びる紀伊-伊勢国界の尾根・堂倉山-地池山-仙千代岳の地図上の位置の誤りは、「大臺山全図」と「紀勢和三州分界の図」で共通している。

既述のように、幕府からの命令で作成した国絵図は機密事項であって、たとえ藩の本草局の役人の翠山であっても見ていなかったのであろう(?)。そうであったとしても、くり返し実踏している翠山において、なぜこういう誤りが生じたのか、さらに考えてみる必要がある。

最後に、上に引用した(

ここ)翠山の「地くら山」が

地池山の誤記(ないし別名)であろうという推論を補強するために、松浦武四郎のスケッチを引いておく(冨山房版「丙戌前記」p117)。大杉村から「三途河落」と「戸倉-地池山-仙千代」を見ている。

翠山が「

三途河落の東の麓に、堂倉山あり。これ勢州大杉村の奥なり。その南に地くら山あり。皆大杉より見ゆ。」と述べていたのとまさしくピッタリのスケッチを、松浦武四郎は残してくれていたのである。

◆+◆-------◆+◆

以上で小論は終る。

あちこち話題が飛んでいるので、結論をまとめておく。

『和州吉野郡群山記』の「正木はげ」 終

1/30-2011、最終更新 5/15-2012

「実利行者立像の讃解読」 「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原 大台山中の道

ファイル TOP き坊のノート 目次