1.梵字入門 2.淡さん 3.樺島忠夫先生の本

3.八重洲ブックセンターと綜芸舎

1.梵字入門 2.淡さん 3.樺島忠夫先生の本

3.八重洲ブックセンターと綜芸舎

|

|

| 樺島忠夫先生が昨年2018年11月3日亡くなられました。新盆なので,ここに紙碑を書き追悼したいと思います。 では「中華民国撫順市生まれ。京都大学文学部文学科卒業。西京大学講師、京都府立大学助教授、教授、大阪府立大学教授、1991年定年退官、名誉教授、神戸学院大学教授。日本漢字能力検定協会評議員、日本語文章能力検定協会顧問。」無味乾燥ですね。 実は私が京都府立大学(当時は西京大学)に入学したときはまだ講師で、もう一人の寿岳章子先生とご一緒に教えておられました。歴史学を専攻しようと思っていたのですが、当時はその学科は貧弱で、それより、エネルギッシュに動かれるお二人にひかれて国語学を専攻することになりました。 といっても、今までの国語学ではなく、当時、計量国語学と言われる最先端の数理的方法で国語を研究する始まったばかりの学問で、簡単に言えばコンピューターが喋ったり、書いたりできる方法を研究することで、文系と理系を融合させるようなものです。 でも当時はパソコンもなく教室にあるのは手作りのカードとタイガー計算機、統計学も学び、卒論には「キャッチフレーズ」の数理的方法で解析しました。 |

|

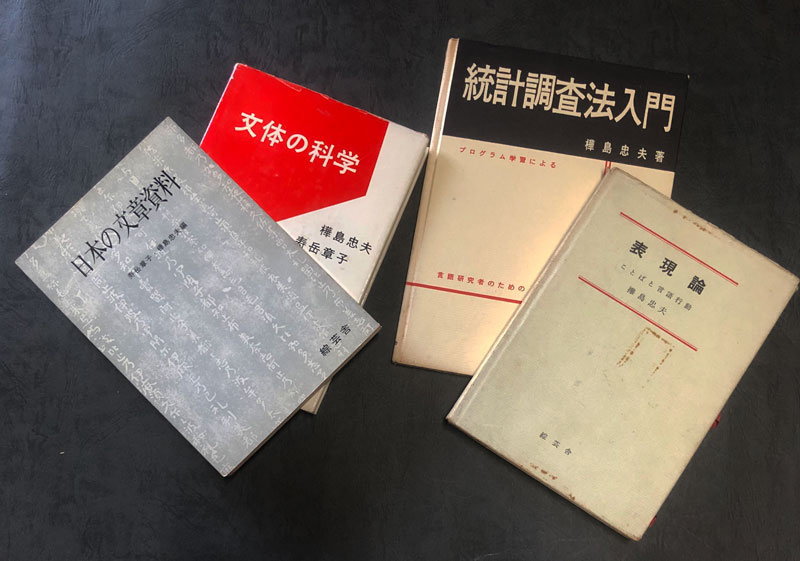

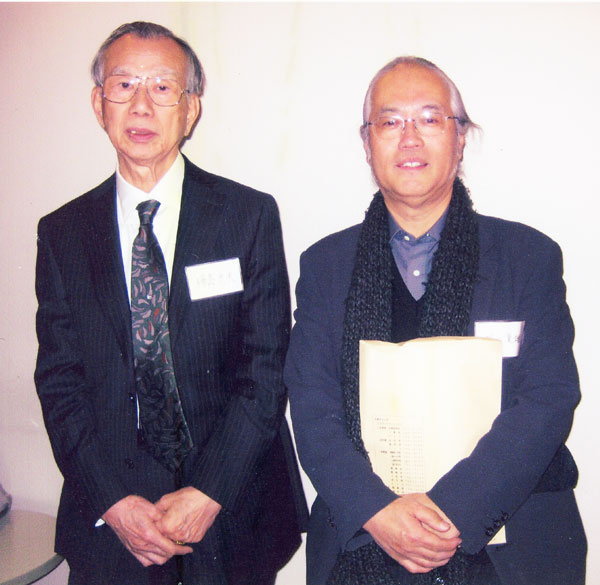

| 寿岳先生とはお父様の寿岳文章先生の和紙の研究で父とも交流があったので、研究室に入り浸り、卒業後も二人師匠としてお付き合いしました。 卒業後一時コピーライターを目指して、寿岳文章先生と便利堂の石黒社長の推薦で電通を目指したのですが、一年に何人かは精神的におかしくなるとか、階段は走って上るとか、英語ができなあかんとか言われて、これは無理だと思いましたが、今考えるといい選択だったですね。それで父の跡を継ぎ、出版を始めました。二人しかいないから、編集も撮影も営業もすべてやりました。父はそういうことから解放されて嬉々として自分の論文執筆に精を出しました。 樺島・寿岳両先生は見かねて、私のところからなんと5冊以上書いていただきました。今見本しかないから全部売れたわけですからありがたいことです。 なおそのころ同級生であった今の家内と結婚し、仲人を樺島夫妻にお願いしました。 さて西京大学も府立大学と改名し、両先生も教授になられましたが、壽岳先生は残られて、女性問題や京都のことでなくてはならない京都の顔として活躍されましたが2005年7月13日に他界されました。 樺島先生は大阪府立大学の教授となられ、日本の計量国語学の先駆けとして、日本語の科学的な解明に尽くされました。多くの国語学の本を出されていますが、著書の最初に綜芸舎の「表現論」が紹介されていてうれしい限りです。 寿岳、樺島両先生にはお子様がおられなかったので、何かとかわいがってもらったのに、なにもお返しができなかったこと誠に申し訳ないことでした。 寿岳先生とはよく私が運転手となって、美味しいものを食べに行ったり花見に行ったりしました。樺島先生からはスケート靴もらったり、空気銃もらったりしました。(019.8.8) |

|

|

|

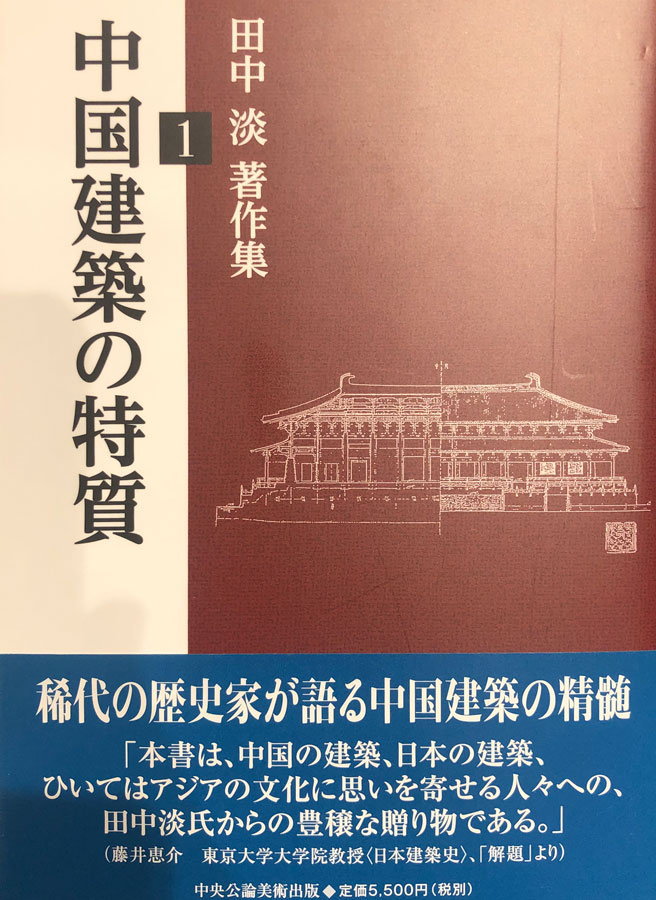

| 先日名古屋の三省堂書店でたまたま書棚みたら「中国建築の特質 田中淡著作集1」(中央公論美術出版)がありました。田中淡さんは建築史や庭園史、中国史の研究家にとっては超有名人です。中国建築史の第一人者で孤高の人でもありました。京大名誉教授で退官後ほどなく亡くなられてしまわれました。今更ながらですが66歳で亡くなられた田中淡さんを追悼、30年以上前の若き日の淡さんをしのびたいと思います。 | |

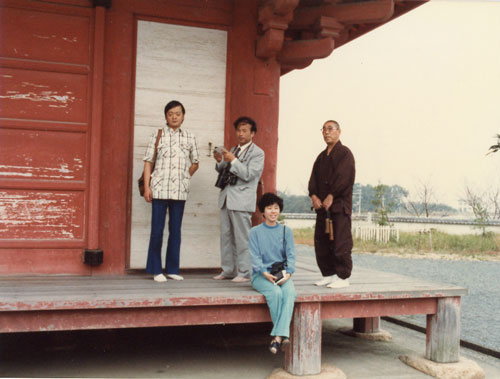

| あったのは父が亡くなった1976年の少し後だったと思います。淡さんと奥さんの悦子さん二人でわが舎にきて、淡さんは私の父に生前会えなかったことを残念がり、実は東京から京都の人文研に入ったので、家内が編集できるので、就職したいということでした。私も当時出版をどうするか迷っていたので、来てもらうことになりました。それから10年くらいいてもらったのではないでしょうか?たまたま見つかった写真は彼の最初の研究の一つだった浄土寺浄土堂に彼ら夫妻と文部省の技官の方を私の車で寄せてもらった時のものです。彼ら夫婦はここで結婚式を挙げています。右端にはご本尊を仰ぎ見る髪の毛黒黒ふさふさの私がいます。また淡さんのおかげで、桂離宮大修理の時には屋根裏から各部屋を見せてもらうというチャンスも得ました。綜芸舎としては「春日大社建築史論」(黒田将義著・福山敏男編1978年)、「奈良朝寺院の研究」(福山敏男著1978年)、「日本建築史の研究」(福山敏男著1980年)を淡さんの肝いりで、奥さんの悦子さんの編集で出版できたことはありがたいことです。 ところで当時神保町に出店しないかというオファーがあり、思い切って拓本のギャラリーと拓本や表装の材料販売、店内で教室も始めたところ好評で、なんと近くの主婦の友社文化センターでも表装を教え始めました。百人近い生徒が集まり大忙し、悦子さんにも編集以外でのスタッフとして勤めてもらい、毎月東京へ、そこに必ず淡さんも加わり、夜は三人で浅草や六本木などで、美味しい料理とお酒を楽しみました。いい時代でした! |

|

|

今回死因をみますと、淡さんはほとんどお酒を飲むか研究するかという生活を送っていたとのこと。 楽しいお酒と美味しい肴とストレスのないあの時代の淡さんが一番良かったのではないかな?と勝手に思っています。 最後に京大がアフガニスタンのバーミヤンの遺跡調査に参加するためしばらく留守になるので、壮行会を兼ねて、淡さんが私たち夫婦を官舎に呼んで、中華料理のフルコースを料理していただきました。その腕前はプロ並み、退職したら「淡々軒」という中華料理店を開きたいと言っていたことがかなわぬ夢となりました。合掌 南無!(190707) |

|

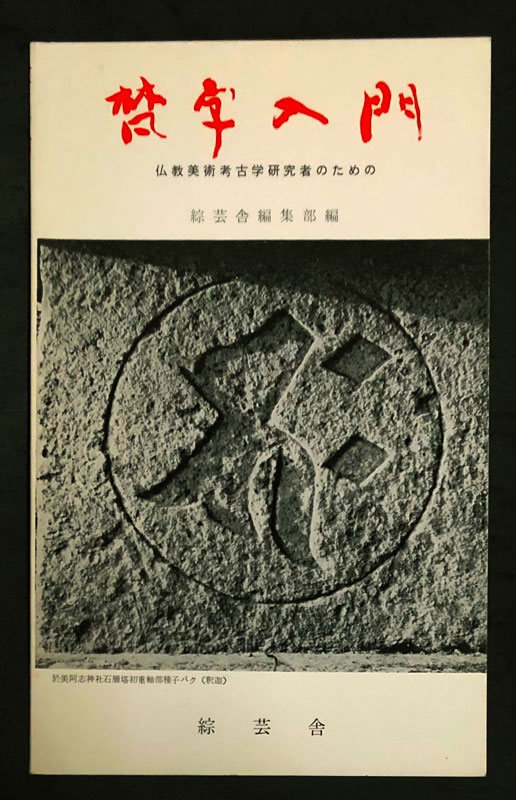

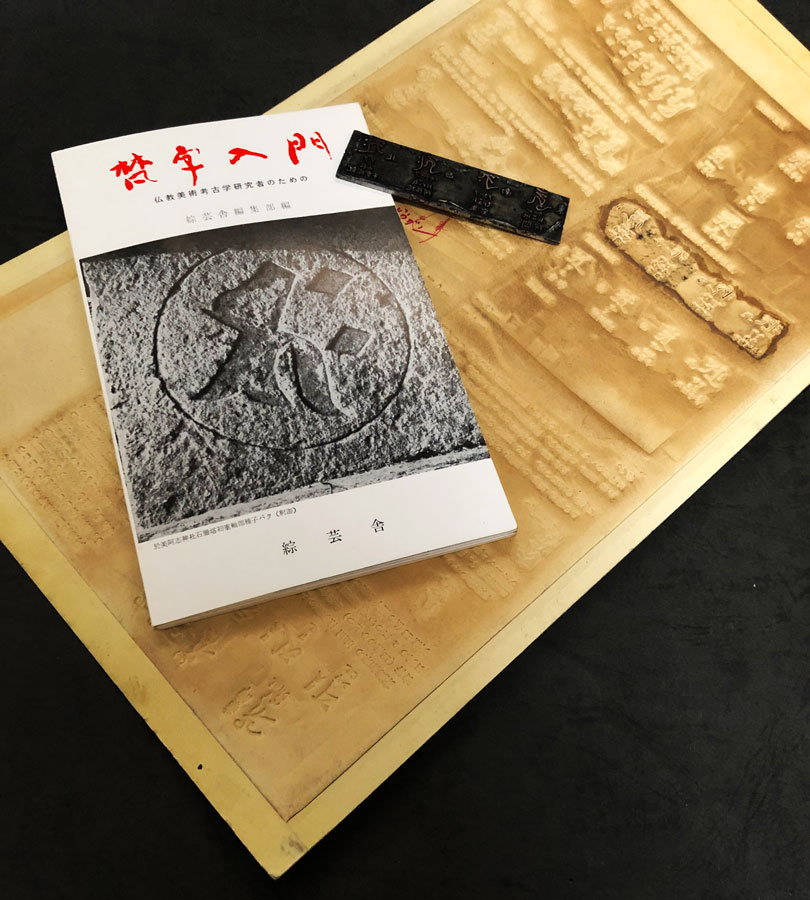

「梵字入門」は綜芸舎のロングセラーで1967年初版発行以来2003年には23刷を重ねました。活版印刷で擦り始めたこの本も版を重ねるつど劣化し、途中からオフセット印刷に替え、今日に至っています。(現在は品切れ)最近、部屋の片づけ中、この本の紙型と鉛板が出てきました。 印刷は拓本技術の少し後に木版刷りとして発明されました。日本には770年ころ入り、百万塔陀羅尼経が世界最古の印刷物として現存しています。 木版印刷に対し活版印刷は字を一つづつ木や、金属に凸に彫って、文章に並べて刷るというやり方です。木版は一つの文章に一枚いるわけですが、活版はばらばらの活字を集めて組んで印刷するわけなので、効率も良く安価に印刷できます。 それほど中国でも日本でも発展せず、木版印刷と並行していました。 ところが1450年ドイツのグーデンベルグが金属の活版と印刷機やそれに適したインクや紙を発明すると、活版印刷が世界の主流になりました。これはアルファベット26文字という少なさが、何万字という途方もない数を必要とする漢字と比べると、ヨーロッパで受け入れられたのは容易にわかります。なお効率的に活字を利用するには、印刷後解体します。二度と同じものが刷れないことを解決し、同時に何台もの印刷機を使い大量印刷することができたのは、スコットランドのウイリアムゲドが、組み立てられた活版を粘土や石膏で型を取り、そこに鉛を流し込んでかたどる方法を発明、ついで19世紀前半フランスのジュノーが粘土の代わりに特殊な紙を使う方法を編み出し、活版印刷法が完成しました。 |

||

|

|||

|

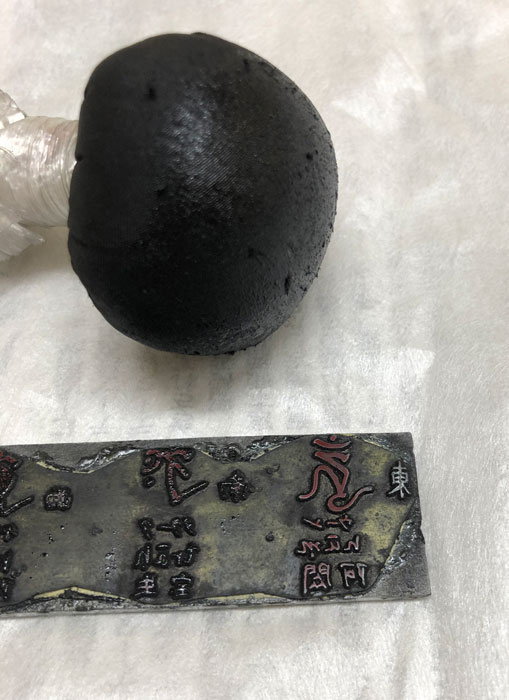

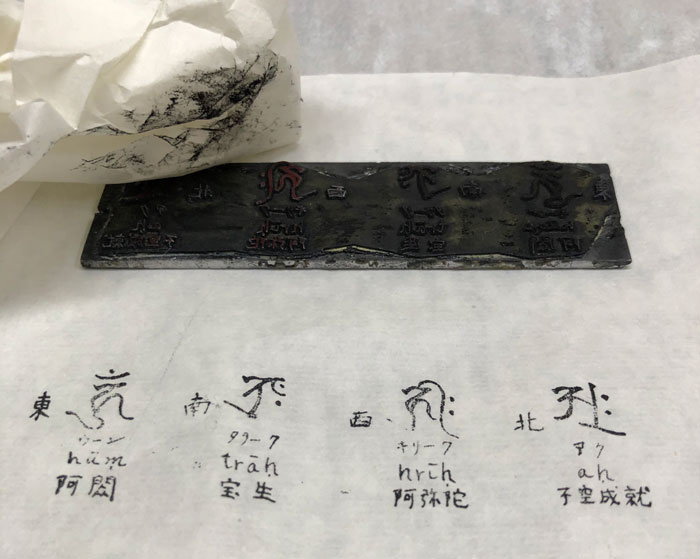

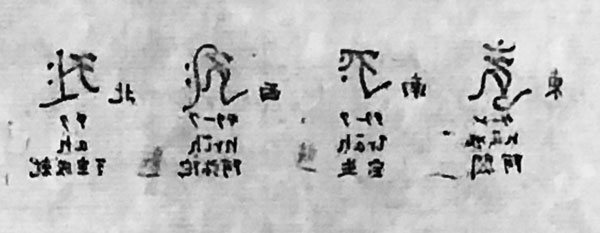

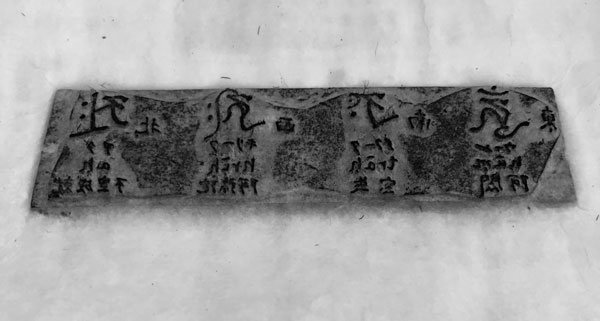

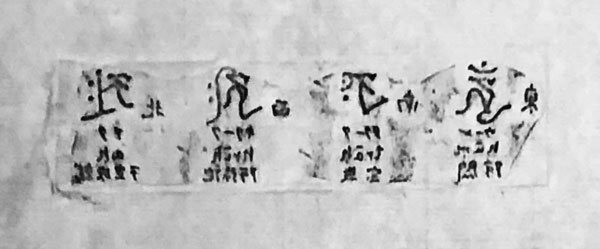

写真の本の上にあるのが活版です。梵字なので、漢字のように拾えないので、凸版を作って組み立てました。 活字や凸版を型取りしたのが下にある紙型、これに鉛を流し込んで刷り版を作り印刷します。それを高速化したのが鉛板をドラム上にいて印刷する輪転機で、映画でもなじみだと思います。 その鉛板は印刷後とかして再利用しますので、残るのは紙型のみです。再販する場合はこの紙型にまた鉛を流して版を作り印刷します。だから紙型は少し焦げた状態になっています。 さてこの版を再現するため、直接墨つける方法と拓本それも湿拓と乾拓、また紙型も採拓してみました。 |

||

|

|||

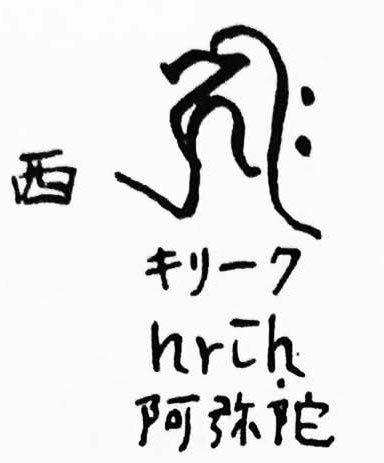

金版(逆版) |

版の上に和紙を当てて版画のように刷る。 |

||

金版の左に墨をつけた、あと凸の部分に墨をつける |

刷り終わった後は汚れをとる。文字が読めます。 |

||

金版の上に画仙紙を当てて、練って固めた墨で擦る |

乾拓といわれるもの。はっきりでません。 |

||

湿拓は画仙紙を金版に置き水をつけてタオルで押さえ乾かす |

タンポで凸の部分に墨をつける。 |

||

紙型の湿拓、文字が逆になっているので、正しい字になります。 |

これが湿拓。逆字になります。 |

||

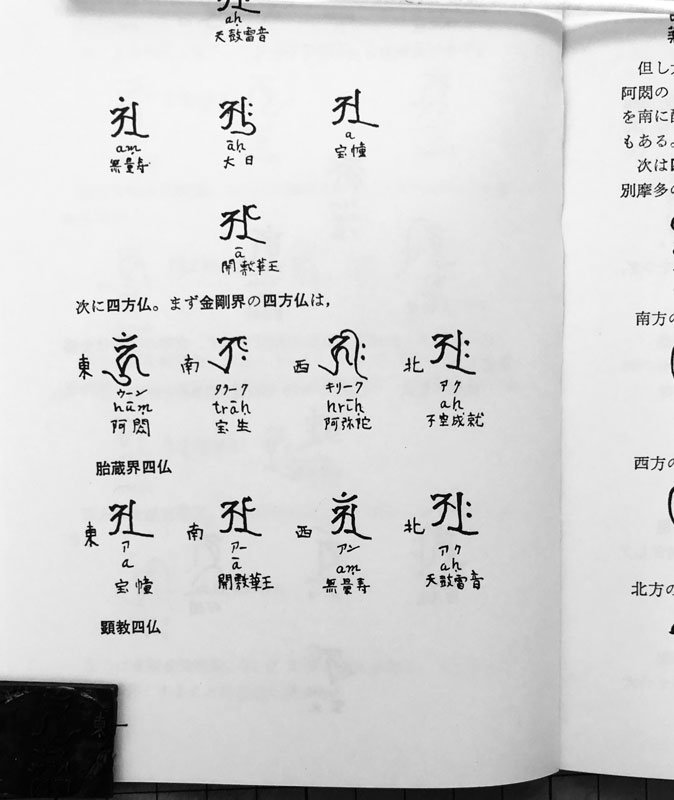

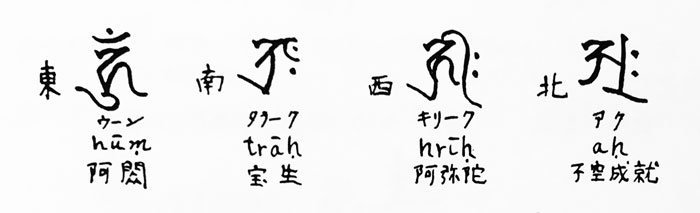

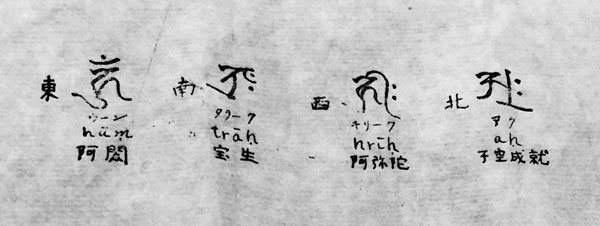

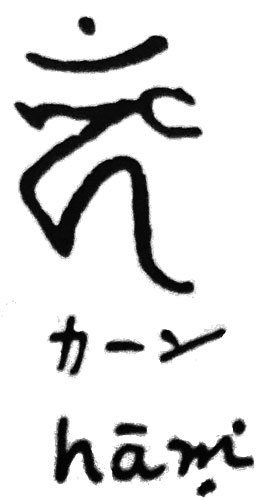

梵字はサンスクリット・悉曇文字で、密教を中心にありがたい文字・真言として仏様のなまえや墓石にも使われます。ここでの金版は密教の金剛界の四方仏「東・ウーン阿閦、南・タラーク宝生、西キリーク阿弥陀、北アク不空成就」で、特によく見る阿弥陀様の梵字はキリークで西方浄土の仏様、浄土宗系は「南無阿弥陀仏」と祈れば西方浄土の極楽に行けます。さて現在はこの強烈な新型コロナを退治するには、不動明王カーンに頼まないと! |

|

|

|