2.最北端の酒蔵・国稀・増毛 1.初詣

2.最北端の酒蔵・国稀・増毛 1.初詣3. クリスマスツリー 4. 卯年正月初雪の京都御苑

5. 卯年卯月春爛漫の京都 6.寿岳章子先生の卯

7.名古屋と千葉アサヒカルチャーセンター閉校

2.最北端の酒蔵・国稀・増毛 1.初詣

2.最北端の酒蔵・国稀・増毛 1.初詣

3. クリスマスツリー 4. 卯年正月初雪の京都御苑

5. 卯年卯月春爛漫の京都 6.寿岳章子先生の卯

7.名古屋と千葉アサヒカルチャーセンター閉校

|

|

|

|

|

|

7.名古屋と千葉アサヒカルチャーセンター閉校

名古屋アサヒカルチャーセンターと千葉アサヒカルチャーセンター 千葉アサヒカルチャーセンターは本年9月をもちまして閉校となりました。30年近く講座が続き、たくさんの出会いがあり、愉しい思い出もいっぱい!千葉の方はありがたいことに千葉駅すぐのNHK文化センターにそっくり移動できました。これからもよろしくお願いします。新規募集は来年からとなります。 名古屋教室は代替えがなくて残念、特に新規に二人の女性が意欲まんまんで来ておられたのですが申し訳ないです。 数名は京都のKBSカルチャーに来てくれます。遠路ありがたいことです。これからも私と、東京や千葉では私の代わりに授業してくれる中林さんと千葉さんにはよろしくお願いします。 |

|

名古屋教室 名古屋教室 |

|

千葉教室 千葉教室 |

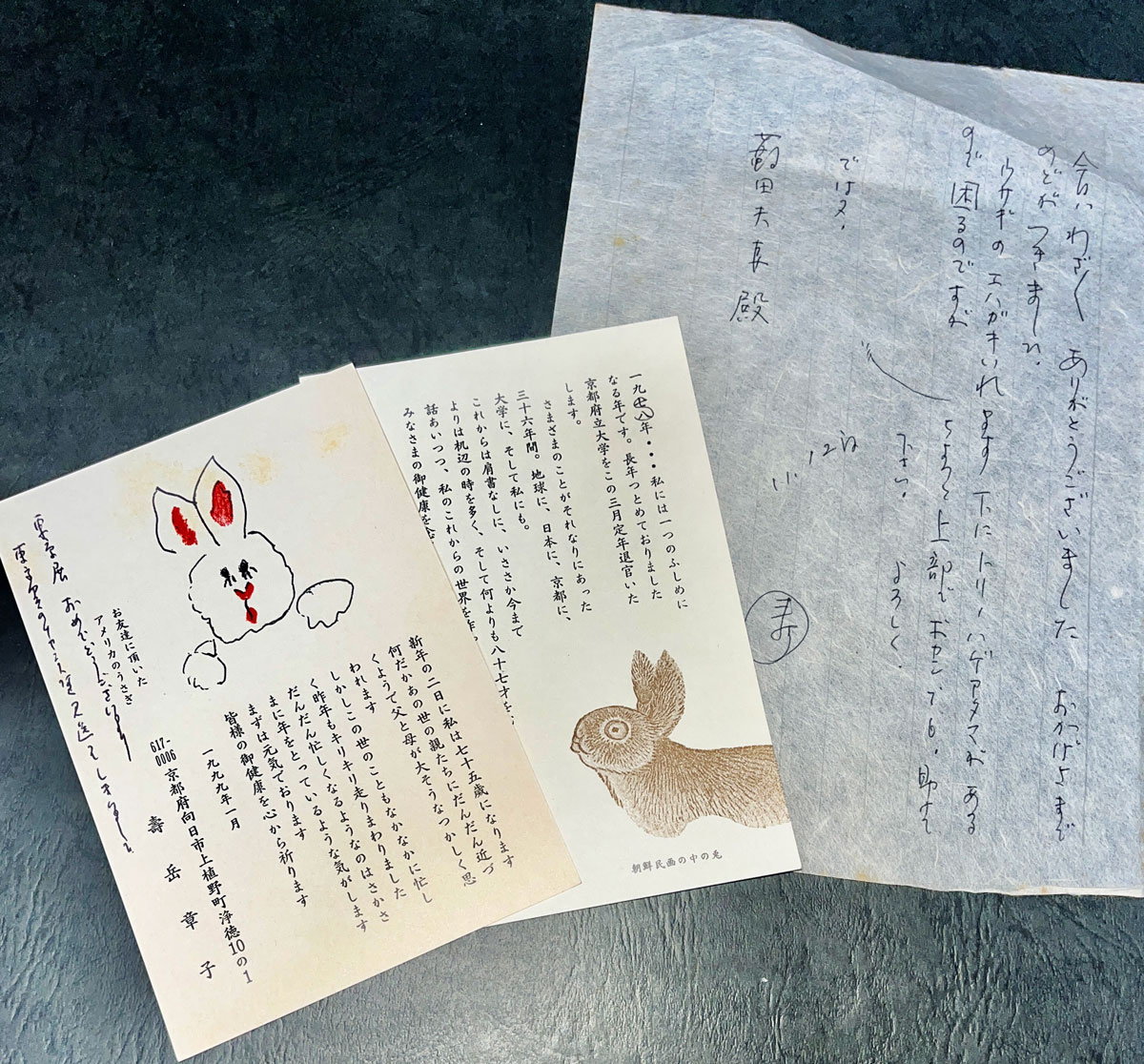

6.寿岳章子先生の卯

|

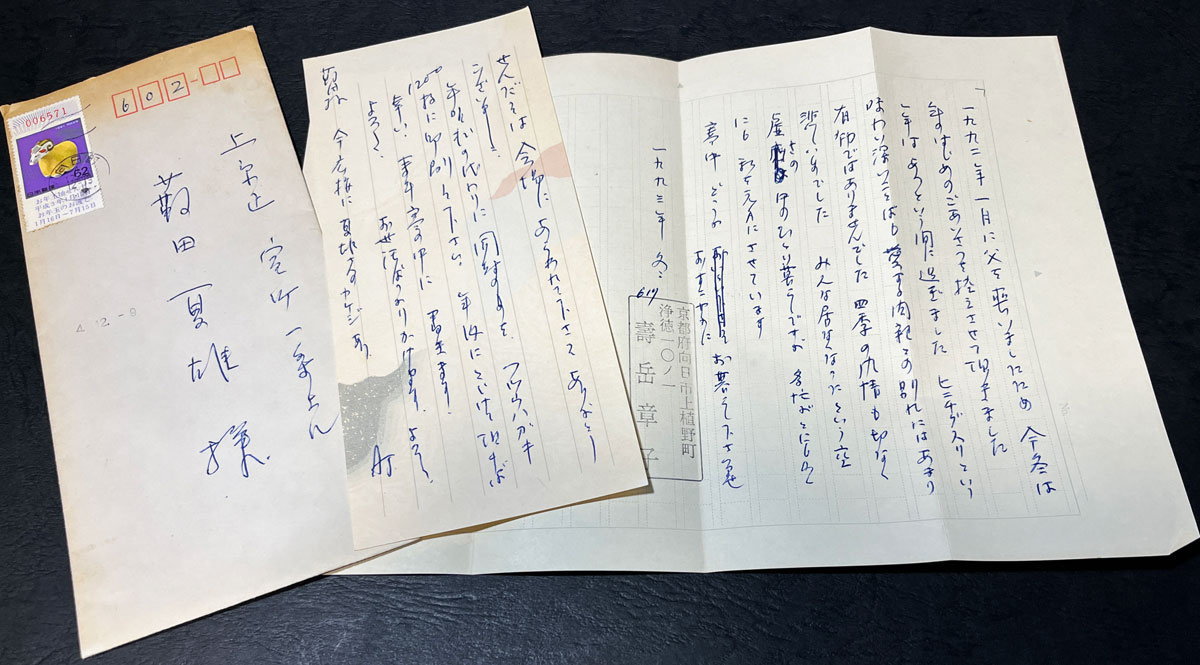

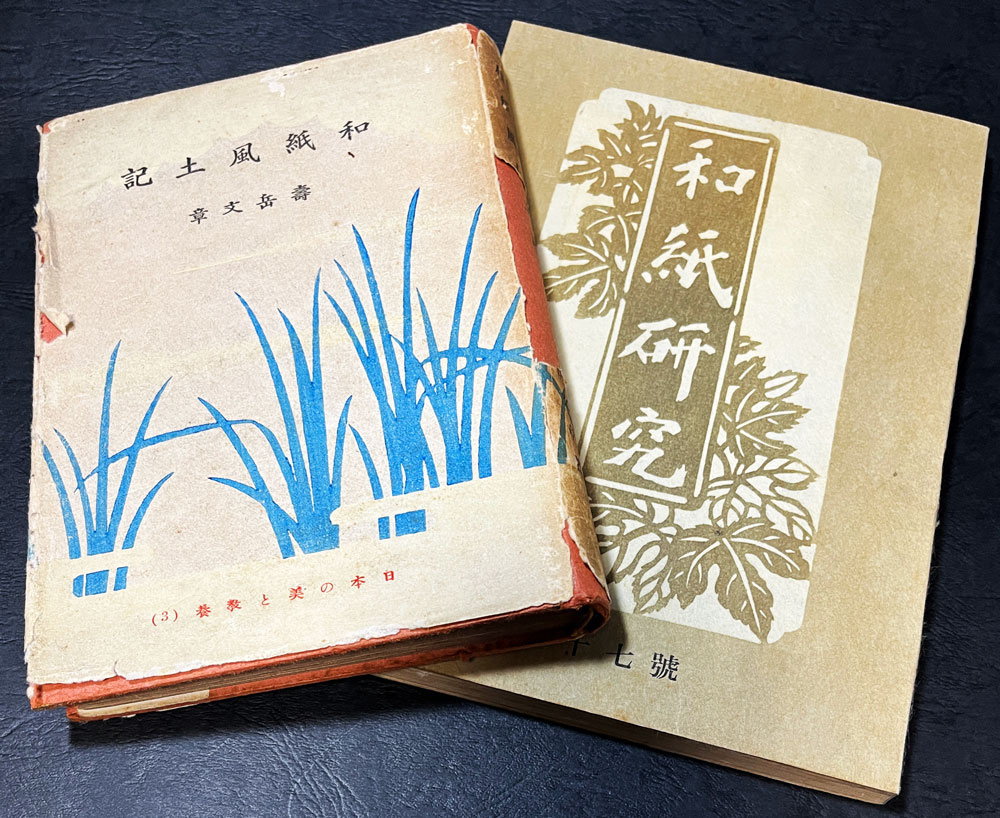

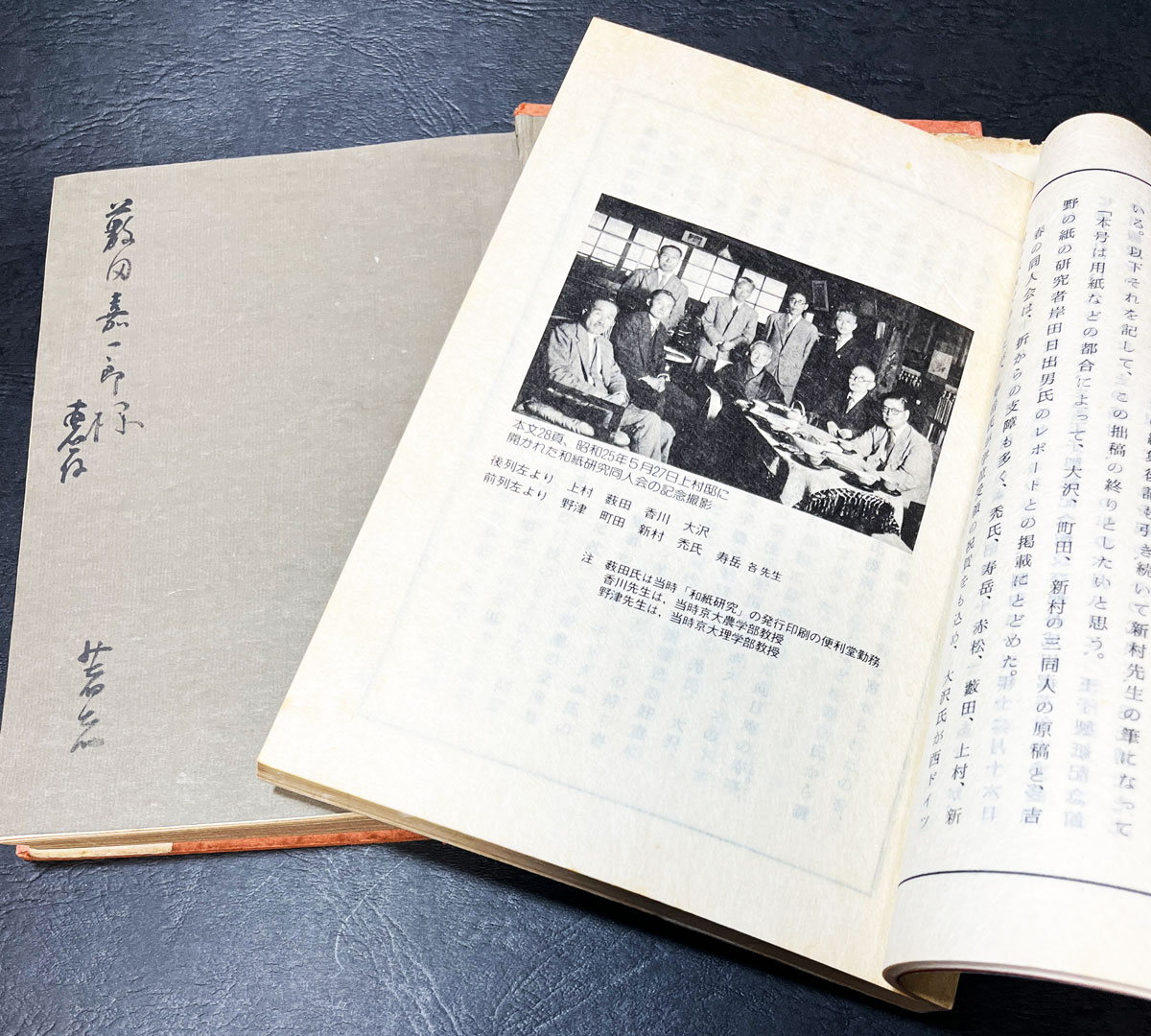

| 寿岳文章先生・章子先生には、父・嘉一郎・私・夏秋はとってもお世話になりました。 父は便利堂在職中に「和紙研究会」の世話方として以来生涯! 私は京都府立大学入学以来、生徒として、そして卒業してもいろいろお世話になりました。 その中の一つが章子先生の年賀状印刷です。ここに載せたのは、1987年兎年、この年、先生は大学を退官されました。 手紙は1992年文章先生がお亡くなりになられたための1993年年賀状を出さない挨拶状の原稿です。 私が拓本を題材に創作表具を作り、数年毎に銀座鳩居堂での個展で発表、いつも一点お買い上げいただいてました。その一点を素敵なお宅の応接間に掛けているよ!という文も入っていました。(いま寿岳邸は向日庵として保存運動が行われていますが、納めた掛軸は保存されているのかな?) そして可愛いウサギの絵の年賀状は1999年章子先生75歳のもの。6年後2005年7月81歳で永眠されました!本当にほんとうにありがとうございました。 私は今、84歳! 章子先生とのわずかな類似点は生涯忙しく生きることでしたね。文章先生は92歳に亡くなられたので、それをめざそう!(2023.11.7) |

|

「和紙風土記」は1941年河原書店発行で、寿岳文章先生の最初の著作? この後、有名な「紙漉村旅日記」が出ました。 「和紙研究」は和紙研究会の機関誌で、これは第17号。各地の和紙が ふんだんに使われた素晴らしい本です! |

和紙研究17号に載った写真に父も写っています。 父の前には新村出先生、右端には寿岳先生。 |

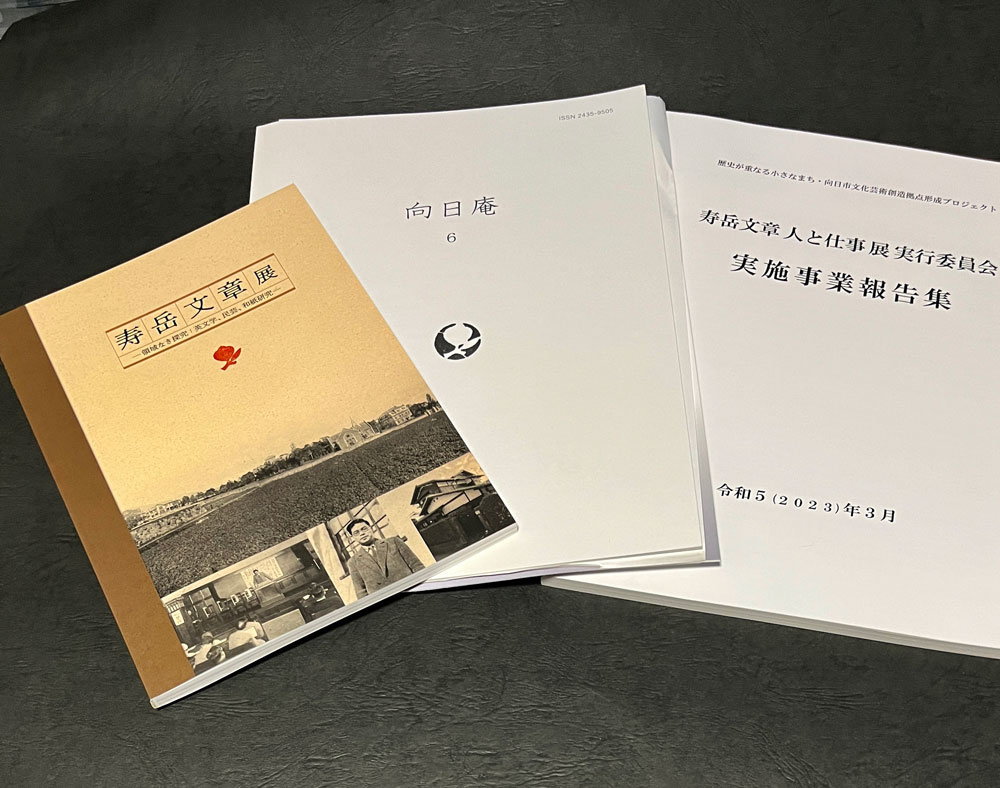

向日庵 |

5. 卯年卯月春爛漫の京都 2023.4.1

京都御苑 旧近衛邸枝垂れ桜 |

京都御苑 乾御門 朝靄 |

御苑近くの鷺 |

京都御苑 御所を望む |

高野川堰堤の桜並木 |

|

御所目の白木蓮 |

高野川桜 |

4. 卯年正月初雪の京都御苑・旧近衛邸跡 2023.01.28

| 令和五年(2023)卯年初の大雪に京都は雪化粧。京都御苑の旧近衛邸の桜の樹に咲いた雪の花! | ||

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

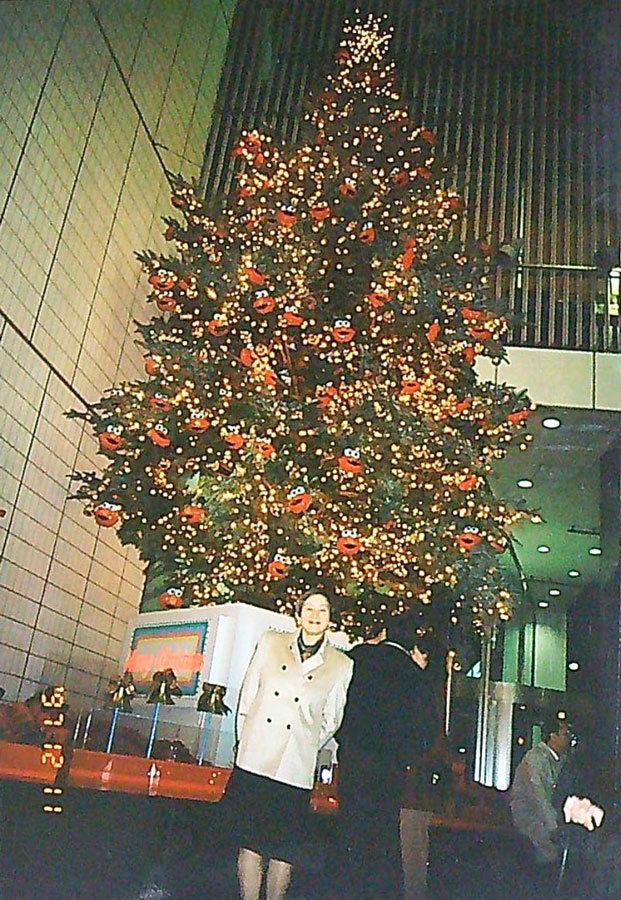

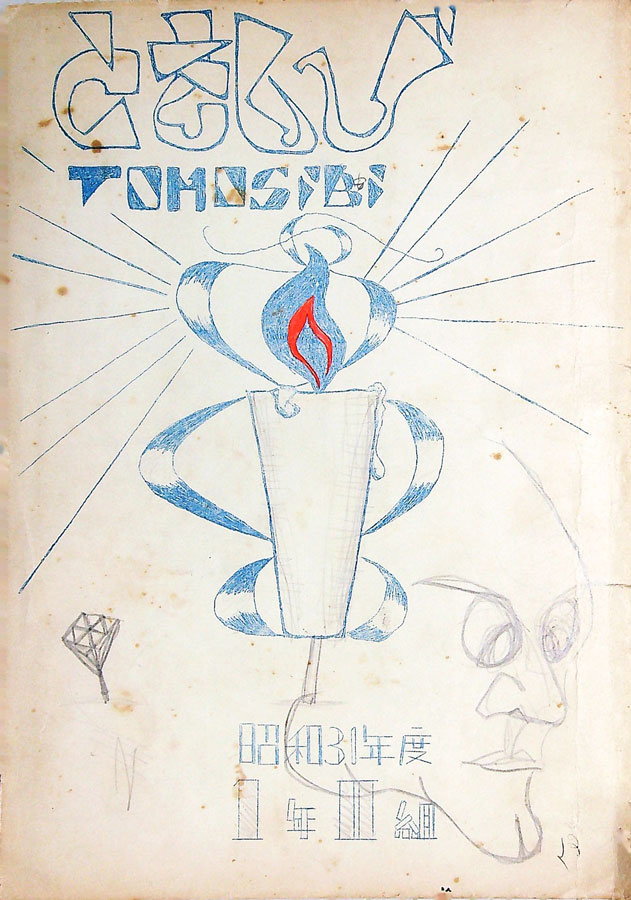

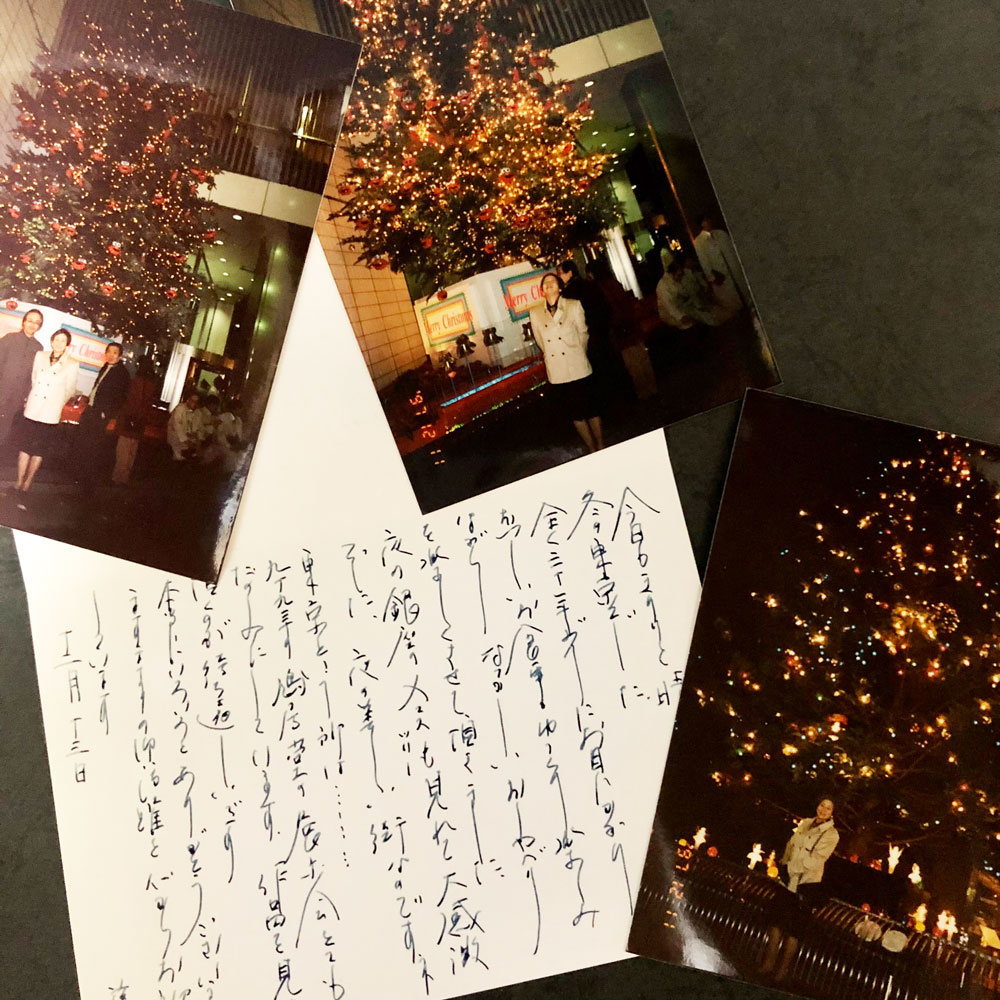

3. クリスマスツリー高校大学社会そして終活

|

京都市立紫野高校の昭和31年度1年2組文集「ともしび」 ガリ版刷り(謄写版)、鉄筆でガリガリ書いてくれたのは女性編集者達、表紙は親友だった男性。下の顔の落書きはワタシ! |

| 12月になって思い出すこと!それは銀座四丁目ミキモトのクリスマスツリーの前でMちゃんと撮った写真、最も輝いていたクリスマスツリーでした。彼女との出会いは中学卒業して高校に入学、同じクラスになった時から始まります。とっても清楚で背が高く、長ーい毛を大きなリボンで括っていた姿にマドンナを見つけました。その京都市立紫野高校は新設ながら、廃校になった女学校をそのまま使用したおんぼろ校舎ではあるが、熱意のある先生と自由な校風からすぐに溶け込みました。通学区域は南は我が家のある一条まで、北はなんと京都の奥の奥、雲ケ畑、同級生に後に「もののけ姫」で有名な志明院の住職となった田中真澄がいました。空海の座禅した岩で座禅したかったですが、今年8月亡くなりました。 さて一学年の後期、クラスで文集を作る話が持ち上がり編集員になりましたが、奇しくもMちゃんも選ばれ、やっと話すことができて、ついにはお宅に招待されました。そのお宅がなんと!大徳寺の塔頭でビックリ。学校の帰りに自転車で向かいましたが、境内の石畳の上をガタガタ走る自転車に心臓までシンクロしました。何度か寄せてもらったある時、お母さんが教えているお茶の稽古日、生れてはじめてお茶室でお茶をいただきました。またある時、お使いに行くから一緒にといわれて、ついていくと真珠庵(これも初めて)おばあさんに招き入れられ、一休さんのお寺で、お茶室が重文とも知らずのこのこと入りました。お茶をいただきながら、おばあさんが「明治時代はね、ここから東見ると加茂川まで見えたのですよ」その言葉だけしっかり覚えています。ということで時々会う仲の良い友達という関係のまま高校生活を過ごしました。(高校編) |

|

|

|

| 卒業後は彼女は同志社大学へ、私は一年浪人して京都府立大学へ別々の道に進みました。ところが府大のスキー部の主催するツアーに参加した帰り盲腸になり帰宅後入院手術、術後ベッドで安静にしていたある日、「やぶたくーん」といって、なんと花をもってMちゃんがお見舞いに来てくれました。病室がパァーと明るくなったことを思い出します。そこで「浪人して府大入るんだったら、現役で同大でもよかったのに」と言われ、ちょっと複雑な気分になりました。当時は早稲田に行くんだとほざいてました。 それからしばらくして労演という勤労者演劇の会に誘われて、そのころ付き合っていた今の家内と参加、月一回俳優座や民芸の芝居を鑑賞しました。ところが彼女は大学を卒業すると結婚しヨーロッパへ。THE END となるはずでした(大学編) ところが今から25年前、1997年11月真珠庵の一般公開で家内と拝観に行った帰り、彼女のかって居た塔頭の前を通り、少し門の中に入り写真撮っていたら、薮田さん違いますかと声かけられました。なんとmちゃんの妹さんでした。今は結婚してお寺を継いでいられるとか!お姉さんはどうしておられますか?とお聞きすると、長らく英国に住んでいましたがご主人の定年で帰国し東京にいますよといって電話番号を教えてくれました。さっそく電話して12月の11日に銀座で再会!素晴らしいひと時を送れました。偶然が偶然を呼び、再会できました。そして1999年1月 鳩居堂ギャラリーでの個展にご夫婦で来ていただきました。また会いましょうねと別れて、数年後彼女が亡くなったという悲報に接しショック‼ しばらくしてまだご存命だったお母様と妹さんにお悔やみに伺いました。長ーい人生の中ではほんの一瞬の出会い でしたが、忘れられない出会いでもありました(FIN 終活にかこつけて) |

|

2. 最北端の酒蔵・国稀・増毛 2016年12月 ![]()

|

|

|

|

| 今から二十数年前、名古屋の教室で受講していた方が、優秀だったのでアシスタントになってもらい手伝ってもらっていましたが、北海道増毛の酒蔵を継ぐことになってご主人ともども故郷に帰られました。その後年賀状の交換の度に、増毛へのお誘いを受けていましたが、なかなか行く機会がなく、そうこうしているうちになんと、高倉健の「駅」の撮影された留萌線の増毛ー留萌間が12月5日に廃線になるとのことで、行くことにしました。初めての北海道それも冬の旅です。 千葉の教室の後、成田から札幌へ、雪がありません。次の日起きてホテルの窓から外を見ると雪が一杯積もっていました。旭川行きのスーパーカムイに乗ろうとしたら、「留萌線が大雪で不通になってしまいました。どうされますか」どうしますかと言われても・・・行きます!ということで乗り込みました。車窓から見る雪景色を堪能しながら深川駅、ここから留萌線が出ています。聞くと復旧まで6時間、留萌までバスがあるとのことで、バス停まで1キロほど雪中行軍、途中の喫茶店で腹ごしらえバス停へ。峠を越えて留萌につきました。途中結構スリップしながら、乗ったバスもそうですが、走っていました。北海道といえども冬口はまだ慣れないのでしょうか。 |

駅Stationは1981年東宝、監督・降旗康男、原作脚本・倉本聡、音楽・宇崎竜童[出演]高倉健、いしだあゆみ、大滝秀治、古手川祐子、小松政夫、烏丸せつこ、根津甚八、宇崎竜童、倍賞千恵子などがでてました。撮影中、今回訪れる「国稀」の先代が随分面倒を見たそうです。 |

||

|

|||

|

|

||

| JR増毛駅の前でバスを降りると、ズボッと雪の中にはまりました。同乗のおばさんが少し歩くと「国稀酒造」だからねと教えてくれました。目の前には「風待食堂」、そうです映画「駅」の映画の中で犯人の妹が働く食堂、今は観光案内所です。 | |||

|

|

||

| さてやっと「国稀酒造」に到着。番頭さんに酒蔵を案内していただきました。この建物は二代目で、最初の建物は少し離れたところにあって、現在は重要文化財に指定されていて、冬は開けられないので外からのみの見学となりました。 また会いに来た彼女は、たまたま仕事でヨーロッパへ、夜に帰ってきて会うことができました。屏風はかって私が作ったものです。 夜は社長ご夫婦ととっても新鮮でおいしいお魚とお酒を頂きながら、懐かしく尽きぬ話に雪の花が咲きました。(上の建物は彼女の生まれ育った旧商家丸一本間家・昨年、重要文化財に指定されています)明治15年には醸造を始め、明治35年には現在地で醸造、こんにち国稀酒造となり、全国各地、世界に販路を広げています。背後にそびえる暑寒別からの伏流水と南部杜氏により美味しい酒が造られます。国稀の稀は乃木希典から来ています。 食事のあと外に出ると幻想的な雪国の街が雪明りで浮かんでいました。映画「駅」では12月31日の雪の夜、倍賞千恵子の演じる飲み屋の女性と高倉健が、テレビから流れる紅白歌合戦の八代亜紀の舟歌を聴きながら過ごす場面は秀逸です。今回はちょうど一月前の雪の夜で、少しロマンティックな雰囲気に浸りました。 |

|||

さて最後になりましたがJR留萌線増毛が12月4日に廃線、少し早いこの日も多くの鉄道ファンが見に来ていました。一日30人ほどしか乗らない赤字線ですからしょうがないかもわかりません。帰って12月4日夜のニュースでどこも取り上げていましたが、満員でしたね。怒涛の二日間の北国でしたが天候に恵まれて、雪もいっぱいで素敵な旅行となりました。花が一斉に咲く夏前にも行きたいな! |

|||

1. 初詣 平成二十八年 京を巡る 2016年元旦

|

|

| 京のお正月は大晦日の八坂神社のおけら火を頂くところから始まります。この火でお正月の白みその御雑煮をいただききます。今年はスピーカーで火を消して持ち帰るようにというアナウンスが流れていたので、頂くのを遠慮しました。 | |

|

|

| 元旦は北野天満宮が近いのですが混雑するので、例年霊験あらたかだと思っている上賀茂神社で初詣します。元旦からは朱印帖も一新、インドネシアの古布を使って作ってみました。 | |

|

|

| 二日目は上御霊神社、氏神様です。応仁の乱から今年は550年、乱が始まった東陣でもあります。そのあと我が家から最も近い護王神社、ここは営業努力の甲斐があってか年々お詣りが増えています。 | |

|

|

| 三日目は嵐山の松尾大社へ、少し前からお知り合いになった島原の葵太夫の奉納舞いと書家・竹本大亀さんの書初めです。個々の鳥居には榊?が吊るしてあるのが特徴ですね。お酒の神様なので、拝殿の周りは各地の酒瓶と酒樽でぎっしりです。 | |

|

|

| 正月三が日が終わっても正月気分が抜けず、北野天満宮へ。喫茶「梅」で山村ご夫妻の「猫の描く猫展」に寄せてもらって似顔絵を祥さんに描いてもらいました。そこへお正月の挨拶回りに芸妓、舞妓さんが次々と来られました。その中のお一人が少し時間があるということでお話したり、絵を描いてもらったり、お茶屋遊びならぬ喫茶店遊びしました。大晦日から六社もお詣りした甲斐がありました。オオ~キニ! |

|