|

WWF 2006年4月19日 REACH 第54条(f) 認可 概説

”同等の懸念”ある化学物質をどのように 認可に含めるかに関するWWFの見解 情報源:WWF, 19 Apr 2006 http://www.panda.org/index.cfm Briefing on including endocrine disrupting chemicals in Authorisation (REACH) Article 54(f) briefing http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/toxics/index.cfm?uNewsID=66660 WWF position on how to include chemicals of 'equivalent concern' in Authorisation (article 54(f)) http://assets.panda.org/downloads/article_54_f__briefing___april_2006.doc 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2006年4月26日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/reach/wwf/wwf_06_04_eqiv_concern_authorisation.html これは下記についての概説である:

内分泌かく乱性及び高残留性・高生体蓄積性(vPvB)の

特性を持つ化学物質のREACHの下での管理 (これらの特性は古典的なテスト手法では特定されることがない) WWFは、閣僚理事会共通見解の中の第54条(f)中の文言について非常に懸念している。この条項は、当該化学物質を優先度の高い認可対象とすることができる。

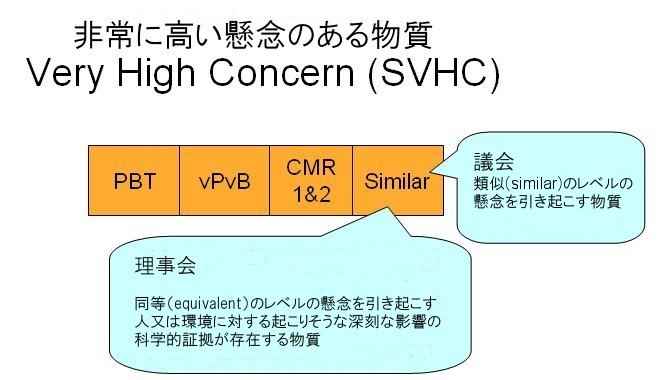

しかし、残念ながらこの文章は、内分泌かく乱性化学物質に関連して増大する懸念に適切に目を向けていない。さらに、残留性と生体蓄積性のための古典的なテスト手法では特定されないであろう高残留性・高生体蓄積性(vPvB)物質のためには、深刻な影響が起こりそうな(serious effects were probable)という科学的な証拠を示すために動物テストが必要となる。そのような動物テスト要求は、”古典的ではない” vPvB 化学物質は Annex XII の基準によって特定される vPvB に対するものと同等な方法では扱えないであろう。例えば、血液たんぱく質に結合されて体内蓄積するような PFOS (パーフルオロオクタンスルホン酸)のような過フッ素化合物類は、脂質中に生体蓄積する化学物質を特定するオクタノール/水−分配係数テスト(octanol-water partition test)では検出されなかった。しかし、 PFOS は生体組織中に非常に残留し、高いレベルで蓄積している。 内分泌かく乱性物質と”古典的ではない” vPvB 化学物質を管理する能力に関連する”閣僚理事会共通見解の文章についての問題を下記に詳しく述べる。代わりのよりよい選択は欧州議会の勧告文章である。 内分泌かく乱性化学物質が認可対象となることは、そのような化学物質の用途と、したがって暴露に関する確かな情報を収集することができるとともに、その管理をもっと強化することができるので、疑いなくよいことである。しかし、残念ながら、閣僚理事会共通見解は、これらの物質を認可対象とするためには非常に高いレベルの証拠を事前に必要とするので、それでは野生生物や人間のへの影響を保護することはできそうにない。 WWFは、”起こりそうな深刻な影響(probable serious effects)”という文言は、深刻な影響が最もありそうなシナリオである時に認可対象になるということを示唆しているので、そのような文言について懸念を持っている。深刻な影響が生じるチャンスが50%以上なくてはならないということを示唆している。このような方法で予防的行動をとる可能性を制限することは、行動を起こすことによるコストと比較する時に、何も行動を起こさない場合の潜在的なコストを考慮していないので、必ずしもコスト効果があるわけではない。 この文章のもうひとつの残念な点は、産業側からの法的な異議申し立てに対して不必要に門戸を開いており、規制当局は内分泌かく乱性又はPB(T)化学物質が認可対象とされる前に、深刻な影響が起こりそうな(probable)ということを示さなくてはならないという結果になるということである。 さらに、この文言は、しばしば汚染物質として見出される多くの内分泌かく乱化学物質は間違いなく追加的に複合して振舞うことができるという事実を考慮していない。 WWFは、EU加盟国は内分泌かく乱性化学物質が人や野生生物に深刻な影響を及ぼすことを示す十分な科学的証拠があれば優先的に認可されることを確実にしなくてはならないと考える。 欧州理事会の第54条(f)への代替案

WWFは、スウェーデンとポーランドの初期の提案及び欧州委員会がインターネット・コンサルテーションで発表した2003年5月のREACHオリジナル文章の双方を反映した欧州議会の文章を完全に支持する。さらに、欧州委員会は欧州議会の修正を原則として受け入れた。 議会の文章は、立証のための要求を低くし、内分泌かく乱性化学物質のような認可対象となる追加的物質は、リストされている他の物質と”類似(similar)”なレベルの懸念を引き起こすとして特定されることを要求する。 これはEUが、将来化学物質に関連して生じるかもしれない予測できない懸念に効果的に対応することを可能にする堅固な枠組みを提供するであろう。さらに、それらの懸念の重み付けをするのは加盟国委員会であり、そのような委員会は十分に根拠のある懸念もないのにある化学物質に反対するような行動はとらないであろうから、実行可能である。デンマークが指摘した通り、優先的認可対象とされる化学物質の数はシステムの容量によって制限される。さらに、ある化学物質を優先的認可対象とするということは突然禁止するという結果になることを意味するわけではなく、その化学物質の用途を特定し、それらを厳格な規制監視の下におくということである。 WWFは、第54条(f)は、人間や野生生物に現実に有害影響が起こる前に、問題ある化学物質、特に内分泌かく乱性化学物質を厳格な管理の下に置くための安全ネットの役目を果たすと考えている。優先認可手順は、制限プロセス(restrictions process)とは異なり、その物質を使用し続けるためにはその立証を産業側が負わなくてはならないので、予防的管理を課するために望ましいメカニズムである。 ”類似なレベルの懸念”だけを要求する文言に戻すことを主張する重要な根拠が他にもある。例えば、第54条(f)はまた、Annex XII のPBT基準に合致しない高残留性・高生体蓄積性化合物と関連していると認められる必要がある。高残留性・高生体蓄積性という望ましくない特性は、Annex XII vPvB 化学物質に該当するので、優先認可とすることの証明として十分なので、そのような物質に対し影響の科学的証拠を求めるべきではない。そのような化学物質の深刻な影響の証拠を求めることは不必要な動物テストを行う結果となる。 欧州理事会の文章では捕捉できない

内分泌かく乱性又は潜在的な発達系神経毒性を持った化学物質の例 ビスフェノールAの事例検証 ビスフェノールA(BPA)は、エストロゲン様特性を持つことで知られている。しかし、もし欧州理事会共通見解の文章が採用されれば、そして ”起こりそうな(probable)” がもっとありそう(more likely than not)を意味すると解釈されるなら、しばらくは認可対象とはならいであろう。したがって、その場合には、BPAは、WWFは非常に高い懸念があると考える化学物質であるが、認可対象とはならない。 BPAは、PB(T)化学物質の基準に合致しないし、生殖毒性カテゴリー1又は2(R1 or R2)の基準にも合致しない。しかし、その生殖毒性に関する懸念については十分な根拠がある。実際、加盟国は最終的に BPA は R3 に分類されるべきであると決定したが、この決定は満場一致からはほど遠く、イギリスを含むいくつかの加盟国は R2 に分類されるべきであると主張している。

ビスフェノールAの低用量での影響の可能性に関する証拠は増大している。いくつかの動物種において女性ホルモン様の作用をする能力があることはよく知られている。実際、WWFは、そのような女性ホルモン作用の証拠だけでBPAを廃止する、又は少なくとも暴露を制限するための措置をとる正当な根拠となると主張する。これは、女性ホルモン様作用をもつ複数の化学物質は追加的に動物に作用することが現在知られているからである[1]。現実の世界で実際に起きるどのような影響も、多くの化学物質の複合作用に起因するように見え、このことがひとつだけの化学物質暴露に起因する ”起こりそうな(probable)影響” を示すことを非常に難しくする。 もし、影響が "起こりそうな" とみなされるなら−すなわち、もっとありそうなら−その化学物質はすでに ”既存化学物質規制” の下でに規制されていたはずである。それが評価された時に、相反する研究があり、加盟国の専門家らは影響を見出さなかった研究を重要視した。したがって、加盟国の科学専門家らは有害影響は起こりそうなとはみなさなかった。しかし、これらの科学専門家らは影響は可能性があり、したがってこの可能性を探求するためにもっと研究が求められると考えたということができる。 WWFは、そのような化学物質を認可対象とすることができないということは、適切な予防的規制を行うことができないということであると主張する。認可は必ずしも制限ではなく、それはその化学物質がどこで使用されているのか、どのような状況かという情報をとりあえず提供するだけであるということに留意すべきである。さらに、例えば、加盟国の専門家らが、ある特定の研究が正当であり有害影響が起こることを意味する可能性は比較的小さいと考えたとしよう。しかし、そのような影響が実際に起きたなら、それらはその地域で数千人の赤ちゃんに影響を与えるであろう。そのような状況では、可能性ある影響に基づき、そのような化学物質は認可対象とすることが間違いなく合理的である。このことは、誰がその化学物質を使用しているのかを規制当局が知ることを確実にする。したがってその化学物質に認可を与えるかどうかを決定する時に、少なくとも、措置をとったときのコストに比べて措置をとらなかったときの潜在的なコストを検討することが合理的である。例えば、ある化学物質を認可対象としない場合大きな暴露を引き起こす用途についてのコストが低くても、少しばかり割高であるがより安全な代替品が多分あり、そして措置をとらなかった場合のコストは潜在的には非常に高いので、そのような法的措置をとることは合理的ではないか? ビスフェノールAに起因する有害影響を示唆する科学的研究は増大している。しかし、新たな研究の多くは従来の規制テスト手法に基づくものではなく、したがって従来の標準テストが影響を見出さなかった場合、新たな研究による影響を確定的なものと判定することは難しい。それにもかかわらず、いくつかの研究は子宮中での低用量が発達中の前立腺に影響を与えることがあり得ることを示唆しており[訳注3]、それらの研究のいくつかには異議が出たにもかかわらず、低用量影響を認める研究の数は着実に増加している[2]。最近のひとつの重要な研究は、BPA は乳腺組織に変化を与え、その結果は乳がんの増加をもたらすことを示唆している[3]。さらに、日本における小さな疫学研究が、ビスフェノールAは流産のリスク増大[4]、[訳注4]、及び多嚢胞性疾病[5]に関係していることを示唆している。しかし、規制当局は、これらの研究が因果関係の適切な証明を与えているとはみなしていない。それにもかかわらず、影響を防ぐために、人又は野生生物に確実そうな(probable)科学的証拠が示される前に措置をとる必要性を主張することができる。影響が確実に起きそうであると判断するまで待たなくてはならないということでは適正な予防とはとても見なすことはできない。まだ生まれぬ子どもたちを守るために、後悔するよりも安全(better to be safe rather than sorry)ではないのか? 訳注3:プラスチックや経口避妊薬中のエストロゲン様化学物質はマウスの胎児の前立腺と尿道の発達を妨げる(当研究会訳) 訳注4:ビスフェノールAへの暴露は習慣流産に関連がある(当研究会訳) そのような予防的な方法は科学界で支持されている。2005年5月のプラハ宣言( http://www.edenresearch.info/declaration.htmlは、内分泌かく乱物質に関する最先端の国際的研究者ら100人以上によって署名された)[訳注5]。それは内分泌かく乱化学物質についての深刻な懸念に光を当てている。この宣言は、予防的措置を強調し、次のように述べている。”内分泌かく乱物質に関連する潜在的なリスクの程度を考慮して、我々は科学的不確実性があることをもって内分泌かく乱物質への(からの)暴露とリスクを低減する予防的措置を遅らせるべきではないと強く信じる。” このようにして、適切な予防的措置がとられることを確実にしないことは最良の科学的証拠に真っ向から反対することである。 訳注5:内分泌かく乱物質に関するプラハ宣言概要(当研究会訳) フタル酸エステル類の事例検証 あるフタル酸エステル類は研究室での実験で抗アンドロゲン作用を明確に示した。したがって、それらの男性生殖健康に及ぼす影響、及び精子数の減少及び睾丸停留への寄与が懸念されている。証拠が増加する中で、措置の必要性が増大している。(a)フタル酸エステル類が影響を及ぼすことの確実性が判明する前に、そして(b)その影響が深刻であると誰もが合意する前に、措置が求められるということは、間違いなく主張できる。暴露レベルを低減するために予防的アプローチがとられるべきとする圧力が確かに増大している。 理事会共通見解はこのような状況に対応できておらず、子宮中の胎児の暴露をもたらしている。理事会共通見解は、予防的措置を可能とする法的枠組みを提供していない。それは”ごめんなさいより安全を”のアプローチではない。 約25年前、研究者らはある種のフタル酸エステル類が睾丸の機能に影響を与えることを知り、少なくとも10年前までに、このことは内分泌かく乱化学物質について研究している科学者らの中で明確な懸念となった[6]、[7]。2001年までに、男の赤ちゃんの生殖器異常及び低精子数のEU研究の最先端で活動しているネイルス・スカケバエク(Neils Skakebaek)らは、フタル酸エステル類についての懸念に光を当てた[8]。フタル酸エステル類の抗アンドロゲン作用は現在、他のフタル酸エステル類や他の抗アンドロゲン物質とともに追加的に作用することが明確になっている[9]、[10]。しかし、子どものおもちゃでのあるフタル酸エステル類の使用を制限するEUの法的措置にもかかわらず、フタル酸エステル類の使用は厳格な規制管理の対象となっていない。 残念ながら、最近スワンらによって発表された疫学的研究は、ある種のフタル酸エステル類は男の赤ちゃんに抗アンドロゲン作用を及ぼしていることを示している[11][訳注6]。あるフタル酸エステル類に最も高い暴露を受けた母親の男の赤ちゃんは、アンドロゲンが制御している性器−肛門間距離が短かった。最近の他のもうひとつの研究は母乳中のフタル酸エステル類の濃度は男の赤ちゃんのテストステロン(訳注:男性ホルモンの一種)レベルの低下と関連していることを示した[12]。残念ながら、この事例研究は、研究室での問題ありそうな特性の最初の兆候を得てから確実らしい(probable)深刻な影響の科学的証拠を得るまで、文字通り長い年月がかかる。このことは子どもたちの世代に脅威にさらしたままにする。 訳注6:胎児期のフタル酸エステル類への暴露で男児の肛門性器間距離が短縮(当研究会訳) しかし、DEHP、DBP、BBP などのある種のフタル酸エステル類は、すでに生殖毒性カテゴリー2に分類されており、したがってそれらは生殖毒性(R)カテゴリーを満たしているので、すでに認可対象となるということに留意すべきである。それにもかかわらず、フタル酸ジイソノニル(DINP)のようなその他のフタル酸エステル類はそのように分類されいないが、DINPは抗アンドロゲン作用を持ち、さらにその代謝物質(MINP)の母乳中のレベルは男の赤ちゃんのLH(黄体形成ホルモン)レベルの増大と関係があることが報告されている。 デカ臭化ジフェニルエーテル(Deca-BDE)事例検証 デカ臭化ジフェニルエーテル(Deca-BDE)と呼ばれるもうひとつの化学物質もまた、もし理事会共通見解が採用されれば、優先認可対象とはならないかもしれない。この化学物質はすでに多くの懸念を引き起こしているがフタル酸エステル類やビスフェノールAとは異なり、内分泌かく乱性が知られていない。 人への影響の科学的証拠が欠如しており、マウスでのひとつの研究が脳機能を妨げることを示唆しているが[13]、この示唆はDeca-BDEを製造する会社を含む他の人々から異議を唱えられている。それにもかかわらず、他の研究がポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) は動物にPCB様の影響をもたらすことを示唆しており[14]、PCB類は、ヨーロッパ諸国で見出されるバックグランド・レベルの濃度で子どもの脳の発達に影響を与えることが現在広く受け入れられている[15]。さらに、PCB類のような甲状腺かく乱化学物質は追加的に、又は相乗的に作用することが示されている[16]。 完全には証明されていないが、デカ臭化ジフェニルエーテル(Deca-BDE)もまた、PB(T) 物質であると見なされる低位のポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) の環境中での生成源である可能性がある。いくつかの実験室での研究は、ある条件下でデカは分解して低位の PBDE 族を形成することを示しているが[17],[18],[19]、実際にこのことが自然界で起きることを示すのは困難である。 予防的措置をを可能とし受け入れる新たな法的枠組がないと、公衆はこの化学物質汚染にさらされたままとなり、そのことは脳の発達に影響を与えることが示唆されている。現在、予防的措置をとる根拠は EU 憲法中に埋め込まれているが、それを正当化することは難しい。例えば、2004年、Deca-BDE に関する EU 会議で、イギリスは、現状の(その当時の)証拠では予防原則の引用に基づき厳格な管理を実施することを法的に弁護することはできないということを示唆する法的意見を持っていると述べた。UK CA は、”現段階では特定できるハザード又はリスクがなければ、Communication COM 2000 (2.2.2000)で定義されている予防原則は[訳注7]、リスク管理措置をとることができないと、我々は信じる”−と述べる手紙をその会議に送った[20]。 訳注7:予防原則に関する欧州委員会コミュニケーション COM 2000/1(当研究会訳) WWFは予防を実施する強固な枠組みが必要であると信じており、そのことは、そのような化学物質が類似の(similar)レベルの懸念をもたらすなら、それらを優先認可手続きの対象にすることによって達成することができると信じている。 [1] Brian JV, Harris CA, Scholze M, Backhaus T, Booy P, Lamoree M, Pojana G, Jonkers N, Runnalls T, Bonfa A, Marcomini A, Sumpter JP. 2005 Accurate prediction of the response of freshwater fish to a mixture of estrogenic chemicals. Environ Health Perspect. Jun;113(6):721-8. [2] Vom Saal FS, Hughes C. An extensive new literature concerning low-dose effects of bisphenol a shows the need for a new risk assessment.Environ Health Perspect. 2005 Aug;113(8):926-3 also http://www.ourstolenfuture.org/newscience/oncompounds/bisphenolA/2005/2005-0921alonso-magdalenaetal.htm [3] Munoz-de-Toro M, Markey C, Wadia PR, Luque EH, Rubin BS, Sonnenschein C, Soto AM. 2005. Perinatal exposure to Bisphenol A alters peripubertal mammary gland development in mice. Endocrinology. Epub ahead of print, May 26 [4] Sugiura-Ogasawara M, Ozaki Y, Sonta S, Makino T, Suzumori K. 2005. Exposure to bisphenol A is associated with recurrent miscarriage.Hum Reprod. 2005 Aug;20(8):2325-9. Epub Jun 9. [5] Takeuchi T, Tsutsumi O, Ikezuki Y, Takai Y, Taketani Y.2004. Positive relationship between androgen and the endocrine disruptor, bisphenol A, in normal women and women with ovarian dysfunction.Endocr J. Apr;51(2):165-9. [6] Gray LE Jr, Ostby J, Sigmon R, Ferrell J, Rehnberg G, Linder R, Cooper R, Goldman J, Laskey J. 1988. The development of a protocol to assess reproductive effects of toxicants in the rat. Reprod Toxicol. 2(3-4):281-7. [7] Sharpe RM, Fisher JS, Millar MM, Jobling S, Sumpter JP. 1995. Gestational and lactational exposure of rats to xenoestrogens results in reduced testicular size and sperm production. Environ Health Perspect. Dec;103(12):1136-43. [8] Skakkebaek NE et al. (2001). Testicular dysgenesis syndrome: an increasingly common developmental disorder with environmental aspects. Human Reproduction, Volume 16 (5): 972-978 [9] Foster, P. M., Turner, K. J., Barlow, N. J. (2000) Antiandrogenic effects of a phthalate combination on in utero male reproductive development in the Sprague-Dawley rat: additivity of response? Toxicologist 66(1-S), 233. [10] Gray, L.E., Ostby, J., Wilson, V., Lambright, C., Bobseine, K., Hartig, P., Hotchkiss, A., Wolf, C., Furr, J., Price, M., Parks, L., Cooper, R.L., Stoker, T.E., Laws, S.C., Degitz, S.J., Jensen, K.M., Kahl, M.D., Korte, J.J., Makynen, E.A., Tietge, J.E., Ankley, G.T. (2002) Xenoendocrine disrupters-tiered screening and testing. Filling key data gaps, Toxicology 181-182, 371-382. [11] Swan SH et al. (2005) Decrease in Anogenital Distance among Male Infants with Prenatal Phthalate Exposure. Environ Health Perspect. Aug;113(8):1056-61. [12] Main, K.M., Mortensen, G.K., Kaleva, M.M., Boisen, K.A., Damgaard, I.N., Chellakooty, M., Schmidt, I.M., Suomi, A.M., Virtanen, H.E., Petersen, D.V., Andersson, A.M., Toppari, J., Skakkebaek, N.E.(2006) Human Breast Milk Contamination with Phthalates and Alterations of Endogenous Reproductive Hormones in Infants Three Months of Age, Environ Health Perspect 114(2), 270-276. [13] Viberg H, Fredriksson A, Jakobsson E, Orn U, Eriksson P. 2003. Neurobehavioral derangements in adult mice receiving decabrominated diphenyl ether (PBDE 209) during a defined period of neonatal brain development. Toxicol Sci. Nov;76(1):112-20. Epub Aug 12. [14] Viberg H, Fredriksson A, Eriksson P. Investigations of strain and/or gender differences in developmental neurotoxic effects of polybrominated diphenyl ethers in mice.Toxicol Sci. 2004 Oct;81(2):344-53. Epub 2004 Jul 7. [15] Damstra T, Barlow S, Bergman A, Kavlock R, Van Der Kraak G. 2002. Global Assessment of the State-of-the Science of Endocrine Disruptors. WHO/PCS/EDC/02.2. Geneva:World Health Organization, International Programme on Chemical Safety. [16] Crofton, K.M., Craft, E.S., Hedge, J.M., Gennings, C., Simmons, J.E., Carchman, R.A., Hans Carter, W., DeVito, M.J. (2005) Thyroid hormone disrupting chemicals: Evidence for dose dependent additivity or synergism, Env Health Perspect 113(11) 1549-1554. [17] Gerecke A. C., Hartmann P. C., Heeb N. V., Kohler H-P. E., Giger W., Schmid P., Zennegg M. and Kohler M. (2005). Anaerobic degradation of decabromodiphenyl ether. Environ. Sci. Technol., 39, 1078-1083. [18] Keum Y-S. and Li Q. X. (2005). Reductive debromination of polybrominated diphenyl ethers by zerovalent iron. Environ. Sci. Technol., 39, 2280-2286. [19] Eriksson J., Green N, Marsh G. and Bergman A. (2004a). Photochemical decomposition of 15 polybrominated diphenyl ether congeners in methanol/water. Environ. Sci. Technol., 38, 3119-3125. [20] DEFRA (2004). Letter to the EU Competent Authorities on chemical management meeting in Dublin, 21 May 2004, JM/24/2004, signed by Elizabeth Surkovic, On behalf of the UK Competent Authority 訳注(参考資料) Overview of amendments in relation to Substitution / Per Rosander EP Seminar, 11 Sept 2006

|