|

|

|

|

![]()

断水オールナイト。

その時のお客さんの熱気が、いつものコンサートとはちょっと違っていることに気づきました。明らかにその若いピアニスト目当てのお客さんがたくさん入っているという感じがするのですね。演奏が始まれば、一心にそのピアノに聞き入っている気迫のようなものが伝わってきます。 そして、演奏が終われば、「ブラヴォー!」まで飛び出す熱狂的な拍手、それはもう、お義理でも何でもない、本心から湧き出ている、まさに「押し」に対する熱い拍手でした。それは、その、3年に1度開催されているコンクールが、確かに市民の中にも浸透してきている証だったように思えました。 そのコンクールでは、仙台市を本拠地とするプロのオーカストラ「仙台フィルハーモニー管弦楽団(仙台フィル)」がホスト・オーケストラとなって、コンテスタントをコンスタントにサポートして協奏曲を演奏しています。そういう意味で、もはやこのオーケストラは、市民にとってなくてはならないものになっているのではないでしょうか。 その仙台フィルは、今年創立50周年を迎えたのだそうです。ですから、今年いっぱいは、そのお祝いのイベントが目白押しでした。そんなイベントに実際に参加している市民も多かったことでしょう。その一環、なのでしょうか、その仙台フィルの50年の歴史を事細かに語ったこんな本が刊行されました。 著者は、かつて仙台の新聞社、河北新報の記者だった須永誠さんという方です。この方は、この新聞の文化欄に演奏会のレビューなども書かれていたようですが、なんと言っても1988年から1989年にかけて連載されていた「仙台音楽夜話」という、戦後の仙台の音楽事情を事細かに語った記事が出色だったのではないでしょうか。その現物は、こちらでご覧になれます。もう新聞社は退職されているようですが、最近までは、所属のアマオケの案内記事なども書いていただいたこともありました。 そんな須永さんですから、こんな本を書かれるのには最適な方なのではないでしょうか。ここでは、時折、先ほどの「夜話」からの引用も交えて、その50年間の模様が事細かに語られています。 ご存知のように、このオーケストラは、かつては「宮城フィルハーモニー管弦楽団(宮フィル)」という名前でした。この本では、まずはその宮フィルが出来る前の、仙台の音楽事情から、書き始められています。個人的には、その当時もリアルタイムでそんな様子を外側から眺める機会もあったのですが、そんな実体験が客観的に語られているのは、ちょっと面白いことです。つまり、「宮フィル」のさらに前身だった団体の中には「仙台フィル」という名前のものもあったのですね。それは、先ほどの「夜話」でも触れられていましたが、ここではさらに突っ込んで、メンバーの実名を挙げて語られています。それが、結構生々しいですね。 とは言っても、それはあくまで「宮フィル」そのものに関することに限られているようです。そもそもアマチュアとプロとの混成で発足したものが、全面的にプロ化した時に、残されたアマチュアのメンバーがどうなったというようなことまでは、ここには書かれてはいません。「夜話」にはあったんですけどね。 もっと生々しいのは、もう少し後の時代になってからのことですが、指揮者に対しての団員の気持ちが、かなり露骨に語られているということ、これも刺激的です。「やっぱりそうだったんだ」と納得してしまいます。 いずれにしても、全ての定期演奏会の情報が入っているなど、資料もとても充実していて、写真も豊富、一つのオーケストラの歩みが手に取るようにわかる、素晴らしい本なのではないでしょうか。 Book Artwork © Ongaku No Tomo Sha Corp. |

||||||

ジャケットを飾っているのが、その楽器です。カヴァイエ=コル風のデザインで、手鍵盤が4段とペダルという、大きな楽器ですね。 ここで、時計の下に書かれているのが「SOLI DEO GLORIA」という言葉です。  オルガンの文字の方は、「神の栄光のみ」という意味のラテン語です。カトリックの教義にこの「〜のみ」という「標語」が5つあって、その中の一つなのだそうです。というより、この略語を、あのヨハン・セバスティアン・バッハが自分の書いた楽譜の最後にサインとして記入していたことの方が有名ですね。 ということで、いかにもバッハの曲を演奏するにはふさわしい楽器が、ここでは使われていたということになりますね。 そこで、まずは隅から隅までよく知っている「組曲第2番」から聴いてみることにしましょう。 1曲目の「フランス風序曲」では、いきなりフル・オルガンでの重厚なサウンドで始まったので、少したじろいでしまいました。フルート・ソロの入ったオリジナルでは、最近はこの部分をかなり軽やかに演奏することが流行っているようですが、そんな流れに逆らうように、いかにもオルガンらしい、この作曲家の「トッカータ」とか「プレリュード」といった壮大なオルガン曲として、ここでは演奏されていたのですね。 となれば、その後のアップテンポの部分は、ほとんど「フーガ」の様相を呈することになります。そうか、ここはフーガだったんだ、という新鮮な驚きがありました。 5曲目の「ポロネーズ」も、オリジナルとは全く異なるテイスト。両端のポロネーズはとても軽やかなダンスになっていますが、真ん中の「ドゥーブル」、いつもは華麗なフルートのソロがウリの部分は、ポロネーズのテーマがリード管のストップを多用したレジストレーションでド派手に主役に躍り出ていますから、そのソロはまさに「飾り物」としてバックに回っているというポジションになっています。 最後の「バディネリ」は、オリジナルではとても軽やかなフルートの技巧を楽しむ、というものですが、ここでも全く異なるテイストで現れます。それは、いかにも終曲にふさわしい、フル・オルガンの堂々たる音楽だったのです。もちろん、テンポもゆっくりになってましたね。 それはまるで、最初からオルガンのために作られたのでは、と思わせられるような演奏でした。 「組曲第3番」も同じことです。有名な2曲目の「アリア」などは、あの有名なテーマがまるでコラールの旋律のように聴こえてきて、そのまま「コラール・プレリュード」になっていましたよ。 その2曲の間に、有名な無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番の終曲「シャコンヌ」が演奏されます。これは、4小節の低音主題を繰り返すという作品ですから、まさにオルガン曲では「パッサカリア」ではありませんか。 バッハの音楽というのは、もしかしたら、すべてが彼が最も得意だったオルガンを想定して作られていたのではないか、と思わせられてしまうほど、とても新鮮な体験でした。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

ただ、デビュー・アルバムは、2020年にこのBISレーベルからリリースされています。その時には、指揮者にはフランク・フォンクーベルトというフランス人と、アズクールの2人の名前があり、曲目の半分ずつの指揮を担当していました。しかし、翌年にリリースされたアルバム以降では、もはやフォンクーベルトの名前はありません。 いずれにしても、彼らはイギリスや中東(アズクールはレバノン系のイギリス人)で頻繁にコンサートを行っていますし、毎年新しいアルバムを作っていて、これが4枚目のものとなっています。 彼らは、レパートリーのユニークさでも各方面から注目を集めています。演奏形態は弦楽合奏ですが、他の形態、例えば合唱曲やオペラのアリアなどもその編成に編曲して演奏しているのですね。そして、必要な時には、外部から弦楽器以外のソリストを呼んでいたりもしています。最近ベルリン・フィルの首席奏者に就任したフルーティストのセバスティアン・ジャコなども、彼らと共演しているのだそうです。ストラヴィンスキーの「ミューズを率いるアポロ」を演奏した時などは、ジャグラーまで呼んだのだそうですね。 今回の「夜の間中」というタイトルのアルバムでのメインの曲は、リヒャルト・シュトラウスの「メタモルフォーゼン」と、シェーンベルクの「浄夜」という、このジャンルでの「名曲」ですね。シュトラウスの方はオリジナルは23人の弦楽器奏者(Vn:10, Va:5, Vc:5, Cb:3)という編成、つまり、スコアも23段になっていて、それだけのパートが必要なものだったのですが、ここではメンバーの数に合わせたのか、16人(Vn:8, Va:4, Vc:3, Cb:1)のために編曲された楽譜が使われています。 それで、実際に何が変わったのかは、聴いただけでは全く分かりませんでした。ただ、1つの声部を複数のメンバーで演奏していた部分が1人だけ、みたいな感じになったからでしょうか、それぞれの声部がよりくっきり聴こえてきたような気はします。そこからは、シュトラウスのまさに職人芸ともいえるオーケストレーションの綾が、確かに感じられました。 シェーンベルクの方は、作曲家自身がもともとは弦楽六重奏(Vn:2, Va:2, Vc:2)だったものを後に弦楽合奏のために編曲を行っていますから、それがそのまま使えます。ここでは、第2稿の1943年稿が使われています。もちろん、オリジナルが作られたのは1899年ですから、作曲家はまだロマンティックな曲を作っていたころ、月夜にたたずむ2人の男女の心のひだを、怪しいばかりに表現していますが、それが見事に伝わってきます。 その他に、合唱曲を編曲したものなど、小品が4曲、その中で、2020年に作られたばかりのダニエル・キダンという現代作曲家の「Be Still」という作品の世界初録音が、聴きごたえがありました。タイトルと作曲年代からも分かるように、これはコロナ下でのロックダウンの体験がモティーフとなっているようです。この曲だけは、弦楽合奏に他の楽器、「クロテイル」という楽器が使われることになっていて、その演奏者もクレジットされています。この楽器はワニのしっぽではなく(それは「クロコダイル・テイル」)、「サンバル・アンティーク」という、小さなシンバルを、音階状に並べたものです。ですから、この曲ではこの楽器のソロが聴こえるのでは、と耳を澄ましていたのですが、そういうものはありませんでした。ただ、途中で、弦楽器だけでは出せないようなキラキラした音色が聴こえてきました。これがそうだったのでしょう。よっぽど注意しないと気が付きませんね。そんな、不思議な曲でした。 SACD Artwork © BIS AB |

||||||

ここで演奏しているアンサンブル・レゾナンツという団体は、正式メンバーは弦楽器奏者だけのようですね。現時点ではヴァイオリン11人、ヴィオラ4人、チェロ3人、コントラバス2人の名前と写真が公式サイトで紹介されていますから、これが固定メンバーなのでしょう。そして、モーツァルトのように管楽器が必要な曲では、適宜仲間のプレーヤーを加えているのでしょうね。 実際に、2019年に録音された前のアルバムと、2021年に録音された今回のアルバムのメンバーを比べてみると、管楽器奏者で同じ人はファゴットとホルンにそれぞれ1人ずついただけです。 そんなメンバー構成で、彼らはバッハから現代音楽までをレパートリーにしているというのですから、すごいですね。アルバムも、このHARMONIA MUNDIを始めとして、多くのレーベルから30枚近くがリリースされています。中にはWERGOという、ゴチゴチの現代音楽専門のレーベルもありますよ。 ですから、彼らは基本的にはモダン楽器を使っているのでしょう。そして、必要に応じて、トランペットやホルン、そしてティンパニなどではピリオド楽器も使う、というスタンスだったはずです。 そんな彼らが演奏するモーツァルトですから、これは、例えばピリオド楽器を使ったアンサンブルのような、ある意味変な意味での制約があるカテゴリーなどとは全く異なるアプローチが出来るのではないでしょうか。とりあえず、彼らが課した制約は、ノン・ビブラートと、楽譜の指定通りの反復ぐらいのものでしょうか。 その、ノン・ビブラートは、彼らの手にかかると、信じられないほどのピュアな響きを産むことになりました。最近ではピリオド楽器でも堂々とビブラートをかけていることもあるようですが、ここでは一切そんなことはしていないのかもしれませんね。まさに、モーツァルトが欲したのではないかと思われるほどの透き通った弦楽器の音が聴こえてきたのでした。もちろん、演奏したホールと、エンジニアのスキルも、そこには大きく影響していたことでしょう。これはもう、その響きを聴くだけで幸せになれるような素敵なアンサンブルでした。 そして、反復です。今回のモーツァルトの楽譜には、どの楽章でも序奏をのぞいて、前半と後半をそれぞれ反復するような指示が記されています。ただ、慣習として、前半の反復はしても、後半は1回で済ませる、という演奏が殆どです。それを、彼らは、愚直にすべての反復を実行しているのです。メヌエット楽章では、最初のメヌエットは反復しても、その後に来るトリオの次にメヌエットに戻った時には、ほぼ例外なく反復されていませんが、彼らはそれもしっかり繰り返していますからね。 おそらく、モーツァルトがそのような反復を要求した時には、2回目には少し楽譜から逸脱した演奏を期待していたのでしょうね。しかし、ここではそんな期待までも裏切ってくれました。彼らは、常にインテンポにはこだわらずに、なんとも魅力的で衝撃的なルバートをかけているのですが、それを反復した時には、1回目と全く同じルバートが再現されているのですよ。それを知らしめるための、完全な反復、これには、驚くほかはありません。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

今回は、そのDIVINE ART傘下のMÉTIERからリリースされた最新録音盤、彼がフルートを師事したドリス・キョーの教え子のエマ・コールサードのフルートを中心にした彼の作品が集められています。 曲目はバラエティに富んでいて、まずはフルートだけのデュエット、さらに無伴奏のフルートソロ、そしてアルト・フルート・ソロ、もちろん、フルートとピアノのデュエットもあります。さらに、フルートのアルバムだと思っていたら、ピアノのソロまで入っていますからね。 ただ、曲の感じは、いずれも似通ったテイストのような印象しかありません。たとえば、ゆっくりとした曲ではそれこそオネゲルの「めやぎの踊り」とヴァレーズの「デンシティ21.5」のいいとこどりをしたような感じですし、早い曲では、今では誰も手を出さないような「無調」のテーマを、ひところ流行った「現代奏法」で聴かせる、という、ちょっと痛い音楽の応酬なのですね。 そして、ここでのメイン・アーティストのコールサードさんが、やはり最近はほぼ姿を消したと思われる、「現代曲専門」のフルーティストのようなのですね。つまり、指はよく回るし、高音も難なくクリアしているのに、中音と低音の響きがとても貧弱なんですね。さらに、いくら「現代音楽」だと言っても、もっと歌ってほしいなあ、というところも数知れず、もはや、この程度のスキルでは、今の時代ではとても通用しないような方なのですよ。 とは言っても、全く収穫がなかったわけではありません。この中の、「Sea Echoes」という作品で使われていた「グリッサンド・ヘッドジョイント」という楽器は、なかなか興味深かったですね。それは、アメリカのフルーティストのロバート・ディックという人が「発明」したものです。彼は、例えばエレキ・ギターのようにフルートでグリッサンドを演奏することが出来ないかと考え、この頭部管を作ったのだそうです。    これが役に立つのが、ベルリオーズの「幻想交響曲」の終楽章でしょうね。7小節目にピッコロ、フルート、オーボエのユニゾンで出てくるこんなフレーズです。  ですから、こんなものがあることを指揮者が知ったら、「幻想」をやる時にはこのグリッサンド・ヘッドジョイントをリクエストされてしまうかもしれませんね。 CD Artwork © Divine Art Recording Group |

||||||

ですから、すべての作品が1枚のCDに収まってしまいますから、それだけで「コンプリート」となっています。そんな珍しいものですから、録音もあまりないのでは、と思ったのですが、調べてみると優に両手で数えても足らないほどのアルバムが見つかりました。やはり、「大作曲家」というのは、そういうものなのですね。 今回の録音では、モスクワの教会に、1898年にドイツのビルダー、エルンスト・レーファーによって設置されたオルガンによって演奏されています。ブラームスと同時代の楽器ですから、ある意味「ロマンティック」な趣味による音色が楽しめるのではないでしょうか。演奏しているのは、ロシアのオルガニスト、コンスタンティン・ボロストノフという、スープみたいな名前(それは「ボルシチ」)の方です。録音されたのは2020年、まだ、あの忌まわしい戦争が始まる前ですから、何のしがらみもなく演奏することが出来たのでしょう。 おそらく、この状況ではロシアのアーティストたちは西側諸国ではかなり肩身の狭い思いを強いられていることでしょうね。そのような事態を招いてしまったという意味でも、プーチンの犯罪は深刻です。  まずは、若いころに作った「前奏曲とフーガ」を聴いてみましょうか。もちろん、そんなタイトルの曲を山ほど作った、ヨハン・セバスティアン・バッハの作品をお手本にした習作のようなものです。 これはもう、どのパッセージをとってみても、バッハの作品のエキスがたっぷりの仕上がりになっている曲ばかりです。前奏曲での細かい音符の速弾きなどは、まさにバッハ直伝、という感じですね。とは言っても、フーガなどはバッハほどの厳格さはなく、途中でいかにもなロマン派風の味わいが出てきたりしているところがかわいいですね。 後半は、やはりバッハが数えきれないほどの作品を残している「コラール前奏曲」を11曲集めたものです。教会で歌われる讃美歌のテーマをもとに、作曲家が腕によりをかけて様々なメロディを繰り出して飾り立てるという作品ですね。バッハの場合は、その「飾り」の方が有名になっているような曲もありますね。 ここでのブラームスは、ただ聴いただけではその讃美歌のメロディには全く気付かないほど、それは巧みに「飾り」の中に組み込まれてしまっています。ただ、10曲目の「Herzlich tut mich verlangen」という曲になったら、それがはっきり聴こえてきました。それは、とてもなじみのあるメロディだったので、いくらペダルで地味に奏でられていても、すぐにわかってしまったのでしょう。それは、バッハが「マタイ受難曲」の中で何度も登場させている「O Haupt voll Blut und Wunden」そのものでした。 この曲は、バッハは長調で終わるバージョンと短調で終わるバージョンの両方の和声付けをしていますが、ブラームスは短調バージョン、ですから、初版のジムロック版でも、ブライトコプフの全集版の楽譜でも短調で終わっています。しかし、ボロストノフさんは、それをピカルディ終止で長調にして、かっこよく終わっていました。でも、ボーナストラックで、短調版も録音してましたね。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

そんな中で、律義にこんな記念アルバムを作ったのが、フィンランドのレーベルONDINEです。演奏しているのは、このレーベルから素晴らしいアルバムを数多く出しているシグヴァルズ・クラーヴァの指揮によるラトヴィア放送合唱団です。ここで取り上げられているのは全て無伴奏の合唱による宗教曲です。 これと似たようなものでは、2017年にリリースされた、作曲家の自作自演盤がありましたね。それに比べると、今回の方がはるかに録音が優れていました。自演盤は、あまりにも残響を取り入れ過ぎていたので、音楽がストレートに伝わってこないもどかしさがありました。その結果、どの作品も何か同じようなテイストで聴こえてきたような記憶があります。 しかし、今回は合唱団のそれぞれのメンバーの息遣いまではっきり聴こえてくるうえに、全体としてのまとまりもきっちりと感じられる録音でしたから、それぞれの作品、つまり、それぞれの時代の作曲家の思いまでもがストレートに伝わってくるような気がするほどでした。 この中で最も早い時期の作品は、あの「ルカ受難曲」の中のナンバーの「In pulverem mortis」と「Miserere」です。あいにく、最も有名な「Stabat Mater」は入っていません。いずれにしても、この受難曲が作られた1966年頃は、まだ作曲家が「前衛」だと言われていた時代ですね。というか、彼自身がそのように認めていて、それを、1973年に作った「交響曲第1番」によって「総括」しているという、とても分かりやすい変節が行われていたのでしたね。ですから、このアルバムでは、この2曲だけが、「前衛(アヴァン・ギャルド)」の作品となるのです。もちろん、これらの曲は、無調感満載、クラスターもやり放題という、古き良き「現代音楽」のあるべき姿がそのまま反映されています。 ただ、そうは言っても、それ以外の曲がすべて「前衛」を捨てているとは言い切れないのが、やはり一人の人間である作曲家の「性」なのでしょう。それは、大なり小なり、後の作品の中に「影」となって表れていることに、気づくはずです。 そんな好例が、この中では最も後期に作られた「ミサ・ブレヴィス」ではないでしょうか。プレスリーじゃないですよ(それは「エルヴィス」)。この曲は、ライプツィヒの聖トマス教会という、あのバッハが長年音楽監督を務めていたことで有名、かつ、由緒のある教会から創設800周年(!)のためにと委嘱されました。ただ、実際に作られたのは、1992年から2012年までという20年間に渡っているのですね。しかも、普通「ミサ・ブレヴィス」といった場合には、通常の「キリエ」から「アニュス・デイ」に至る「フル・ミサ」から、いくつかの曲を省いたもののことで、通常は「キリエ」と「グローリア」だけですが、ここではそれ以降の「サンクトゥス」、「ベネディクトゥス」、「アニュス・デイ」も含まれています。つまり「クレド」だけが省かれているのですね。さらに、ペンデレツキは、詩編からとったテキストで「Benedicamus Domine」という曲も加えています。 この曲は、先ほどの自演盤では「ベネディクトゥス」と「アニュス・デイ」の間に入っていたのですが、ここでは「グローリア」の次になっています。なぜなのでしょう。 いずれにしても、この曲が最も早い1992年に作られているのですね。男声だけで歌われるこの曲には、「前衛」の面影がくっきりと表れています。しかし、2012年に作られた「キリエ」、「グローリア」、「アニュス・デイ」は、美しいハーモニーと、予想できる展開が満載の「名曲」になっているのでした。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

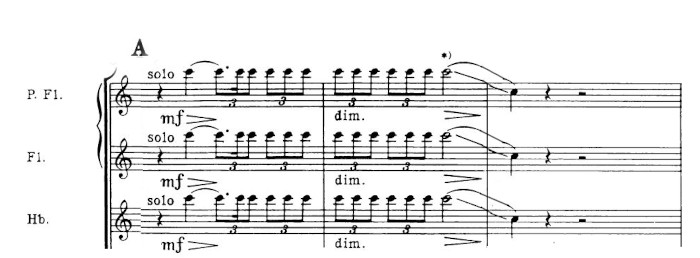

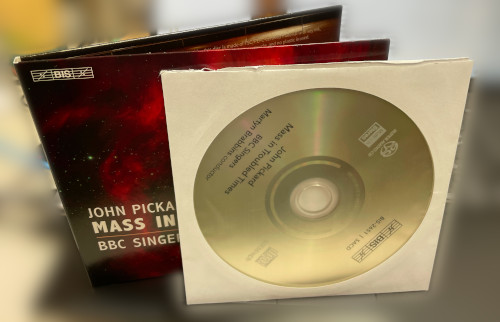

さらに、代理店のインフォでは「英作曲家ジョン・ピッカードの力強く美しい合唱作品集」とあるのに、合唱団以外にトランペットやオルガン奏者の名前もあったので、そういう伴奏が入った曲も含まれているのかな、と思ったら、合唱はすべてア・カペラ、そのほかに、トランペットとオルガンの曲と、オルガンのソロの曲がある、ということでした。このインスト曲も、とても面白く、もちろん録音も最高だったので、何か得をしたような気がします。 今回のアルバムの作曲家、ピッカードは、1963年の生まれ、現在はブリストル大学で教鞭をとっています。これまでに6つの交響曲を始めとしたパワフルなサウンドの管弦楽曲や室内楽曲をたくさん作っているのだそうです。「合唱作曲家」ではないようですね。 実際、ここで前半に取り上げられているラテン語によるモテットなどは、彼が折に触れて楽しみながら作った曲なのだ、とブックレットでは語っている通り、穏健な和声による、とてもよく「ハモる」楽しい作品ばかりです。しかし、実際はそれほどシンプルな響きばかりではなく、時折、かなり気になる不協和音が現れていたりしますから、油断はできません。 そして、そんな一筋縄ではいかない曲を、この合唱団はまさに作曲家の狙い通りのニヒリズムを込めて歌っているようです。 そこで登場するのが、トランペットとオルガンのための「オリオン座」という、3つの部分から出来た曲です。これはもう、この作曲家の本領発揮、という感じの、まさに天体ショーのにぎにぎしさをこの2つの楽器によってド派手に描写した音楽です。とは言っても、真ん中の曲ではしっとりと落ち着いた情緒も取り入れ、それを表現するためにトランペット奏者はフリューゲルホルンに持ち替えています。 さらに、オルガン・ソロの「テッセラ」という曲も、この教会の大オルガンのストップをくまなく使って、多彩な響きでリスニングルームいっぱいに豊饒さを送り出しています。 そして、最後に演奏されているのが、アルバムタイトルの「困苦(こんく)の時のミサ」です。ナポリタンは作りません(それは「コック」)。これは、以前の曲とは異なり、BBCシンガーズのために確固たる意志を持って作られたもので、2018年に作られています、初演は翌年にアンドリュー・グリフィスの指揮で行われました。今回は、世界初録音となります。 これは、ハイドンの同じタイトルの曲のそのタイトルだけを借用して、現代の不確定性を表現したものなのだそうです。一応「ミサ」の形をとっていて、実際にラテン語の歌詞も現れますが、それ以外にもさまざまな言語によるテキストが使われていて、かなり複雑な構成となっています。18声部の無伴奏の曲で、ここではきっちり18人によって歌われています。何が飛び出すかわからないという、期待満点の曲ですよ。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

そんなことを始めたのは、イギリスの「リージェンツ・オペラ」というオペラ・カンパニーの芸術監督の、ベン・ウッドワードでした。  このカンパニーが創設されたのは2011年、以前は「フルハム・オペラ」という名前でしたが、2022年に今の名前に変わっています。彼らは普通のオペラハウスではなく、教会や、時には結婚式場のような、公共の場所を使って活動しているようです。ですから、2011年から2014年にかけて教会でワーグナーの「リング」を上演した時には、伴奏はピアノだけでした。 それではあまりにしょぼいと思ったのか、再度このツィクルスに挑戦した時には、ピアノ1台から18人編成の「オーケストラ」に変わっていました。その内訳はヴァイオリン4、ヴィオラ2、チェロ2、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、トランペット、バス・トロンボーン各1、ホルン3です。 それは2022年の「ラインの黄金」、2023年の「ワルキューレ」を経て、2024年に「ジークフリート」と「神々の黄昏」を上演して、完結する予定です。こちらの会場は、「フリーメーソンズ・ホール」という、教会の礼拝堂のようですね。  そんな「ウッドワード版」ワーグナー、まずは「ワルキューレ」の第2幕の冒頭、前奏曲につづいてヴォータンの前にブリュンヒルデが現れる、というシーンです。その前奏曲が、ほとんど違和感なく聴こえてきたのには、ちょっと驚きました。それは、80人近くの人数によるオーケストラと、基本的には変わらない響きだったのですよ。要するに、オリジナルの楽譜の声部は、ほぼ完全に再現できるだけの人数はきちんと揃っていたということですね。そして、それぞれの声部の人数が、最小限だったというだけのことなのですよ。ですから、音圧的には、かなりしょぼいことにはなるのでしょうが、それはあまり気にならなかったのでしょうね。 歌手たちにとっても、普段は大きなオーケストラで自分たちの声がかき消されてしまうこともあるでしょうから、かなり無理をして歌っているというようなこともあるのでしょうが、ここではそんなに力まなくてもちゃんと聴こえてきますね。 次の場面は「ジークフリート」の「鍛冶の歌」のシーンです。ここでは、ミーメ役とジークフリート役のテノールが2人登場します。大きな劇場で聴く時には、この二人は声を張り上げていますから、時によってはどちらがどちらなのかわからなくなってしまうこともあるのですが、ここでは、特にミーメ役の人が、なんとも弱々しい歌い方をしていて、それがとても素敵なキャラクターになって、ジークフリートとは全然違う人格としてはっきりわかるようになっています。 その後は、ソプラノのウッドワードが活躍する「神々の黄昏」の幕切れの部分と、やはり「トリスタンとイゾルデ」の幕切れの「イゾルデの愛の死」ですが、ここでは逆に彼女が張り切りすぎていて、アラばかりが目立つようになってしまいました。さらに「愛の死」のクライマックスでは必ず聴こえてほしいティンパニのロールがここではありませんでしたから、さすがにちょっと物足りなく感じられました。 CD Artwork © Toccata Classics |

||||||

オーケストラの配置も少し変わっていて、以前は木管は弦楽器の後ろでフロントに定位していましたが、今回は金管と一緒にリアにいます。そして、前回はホールのステージでの録音でしたが、今回は合唱の録音でおなじみのトロンハイムのラーデモーエン教会です。  そして、それらの楽器の音色を、この教会のアコースティックスが極上のものに仕上げています。どの曲でも大活躍しているトランペットは、とても美しく響き渡っています。金管セクションがフルで鳴り出すときなどは、もうその音圧には圧倒されますね。 それに対して、弦楽器のトゥッティの、なんとソフトな肌触りでしょう。まるで羽毛のようにふわふわで、そこからは光さえ放たれています。 名前も分からない打楽器も、オーケストラ全体になんともユニークな彩りを添えています。この作曲家のカラフルなオーケストレーションには、舌を巻く思いです。 1曲目は、2005年に、ここで演奏しているシーグムン・グローヴェンの委嘱を受けて作られたハーモニカ協奏曲「Solstice」です。「夏至」とか「冬至」といった意味ですね。3つの楽章で出来ていて、最初の楽章はハーモニカが奏する民族的なかわいらしいモティーフが主体になっています。激しい音楽の後に最初のモティーフが回帰したりすると、それだけでなんか懐かしさが募ります。 真ん中の楽章は、ゆったりとしたテンポで、まずヴァイオリン・パートがとても暖かい音色でテーマを奏でます。そこにハーモニカが、ソリスティックなフレーズを展開します。その後に、今度はオーボエが物憂いテーマを歌い始めます。それは、どこか、ロドリーゴの「アランフェス協奏曲」の真ん中の楽章のようなテイストです。 終楽章は飛び跳ねるようにリズミカルな3拍子のダンスです。時折ヘミオレが入って、アクセントになっているのでしょう。そこでのハーモニカのカデンツァも聴きものです。2つの声部が聴こえてくるような気がしたのですが、どうやって演奏しているのでしょう。 2曲目は、2010年に、やはりここで演奏しているパンフルート奏者のローアル・エンゲルベルグから委嘱された「Ostara」です。北欧神話の春の女神なのだそうですね。やはり3つの楽章の曲ですが、最初の楽章はかなり長大。まずは広大な風景が現れますが、その中でソリストは、3種類の大きさのパンフルートを駆使して、軽やかなテーマを披露します。時折不穏な空気が漂う中、ソリストは名残惜しそうに遠くへ去っていきます。 次の楽章は、この作曲家お得意のタンゴが登場です。そして終楽章はリバーダンス風の軽やかなダンスです。 最後のヴァイオリン協奏曲「Borders(国境)」は2016年に、ジョージアのヴァイオリニスト、アレクサンドル・ハティスカツィのために作られました。ここではマリアンネ・トーシェンが演奏しています。これは、不安感が漂うメランコリックな真ん中の楽章が聴きどころ。その後のカデンツァも、素敵です。その後はカリプソ風のノーテンキさで、不安感を拭い去ってくれています。 この作曲家の特徴は、様々なエピソードの断片を集めて曲を作る、というのが一つの手法になっているように感じられるのですが、いずれも、とてもキャッチーな曲たちでした。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |