|

|

|

|

![]()

忖度日和。

この2Lレーベルの初期のアルバムで、グラミーにもノミネートされ、各方面でその録音が絶賛された「DIVERTIMENTI」というアイテムがありましたが、このアンサンブルはそこで演奏していた「トロンハイム・ソリステン」という団体とは全く別のグループです。 彼らが演奏している曲は、タイトルの「トロンハイム・コンチェルト」というタームで表現されています。トロンハイムには「グンネルス図書館」という、植物学者のヨハン・エルンスト・グンネルスの名を冠した図書館があるのですが、そこには、ノルウェーの音楽家、ヨハン・ヘンリク・バリーンが収集した楽譜のコレクションが収蔵されているのです。それらは、ヴィヴァルディなどの、バロック期の中央ヨーロッパの作曲家たちの作品や、もちろん、当時のノルウェーの作曲家の作品など、多彩なものです。 その中から、ここでは、ヴィヴァルディなどのヴァイオリン協奏曲が3曲と、先ほどのバリーンさんの息子さんのヨハン・ヘンリク・バリーンという作曲家の「チェンバロ・ヴァイオリン・チェロのためのソナタ」が演奏されています。  バリーンのソナタではチェンバロではなくフォルテピアノが使われているのですね。テオルボ奏者の後ろにある赤い楽器がフォルテピアノ。クリスティーナ・コッブという人が、ソナタの時だけこの楽器を演奏しています。その時には、場所もセンターに変わります。 1曲目は、ドイツの作曲家ヨーゼフ・メック(1690-1758)の「ヴァイオリン協奏曲ト長調」です。なんでも、この方は、ドイツで最初にヴィヴァルディ風の協奏曲を作った人なのだそうです。確かに、そんな感じはしますが、楽章は緩・急・緩・急という、「教会ソナタ」のスタイルですね。各パート1人ずつという軽やかな編成、ソリストのシーグル・イムセンは、かなりロマンティックにクレッシェンドやディミヌエンドをかけています。ここでは低音はチェンバロです。 2曲目は、ハ短調の協奏曲なのですが、作曲家の名前が分かっていません。出版譜ではなく、手筆稿なんですね。曲は、やはりヴィヴァルディ風で、短調ならではのとても情感豊かなテーマが使われています。ここでの低音はオルガン、全体を包み込むように響いています。 その後が、バリーン・ジュニアのソナタです。彼が生まれたのは1741年(没年は1807年)ですから、もう世の中の音楽はバロックの次の時代の趣味に変わっています。ですから、彼は交響曲なども作っています。ここでは、タイトルで指定されたチェンバロではなく、ピアノフォルテを使うことによって、確かな時代感を伝えています。 そして最後が、ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲イ長調「カッコー」です。ここでは、オルガンが、まるで管楽器パートが加わっているように聴こえます。 一つ残念なのは、各曲に付けられている整理番号が、ライナーノーツの中で間違っていたことです。ご丁寧に、英語版とノルウェー版のどちらでも。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

そして、その「100周年」を迎えたのが、Rome Symphony Orchestraという名前のオーケストラです。Romeとあるので、イタリアのローマにあるオーケストラなのかな、と思って調べたら、確かに「Orchestra Sinfonica di Roma」というのはありました。英語にすれば、この団体の名前になりますね。でも、どうやらこちらはそことは全く別の、アメリカの団体のようでした。つまり、この「Rome」は「ローマ」ではなく、アメリカのジョージア州にある「ローム」という、人口が4万人足らずの都市だったのでした。確かに、そこには1921年に創設されたオーケストラがありましたね。2017年からは、ここで指揮をしているジェフリー・ドッケンという人が常任指揮者を務めています。 その「ローム交響楽団」が、2021年に100周年を迎えたので、記念のコンサートが開かれ、そこで録音されたものがこのアルバムだ、ということになりますね。そして、そこでソリストとして参加したストロースがアーティストとなっているユニバーサル傘下のブラジルのレーベル「Cri Du Chat(猫の鳴き声)」が、制作を行ったということなのでしょう。 つまり、このコンテンツにはブックレットが付いておらず、どこを探してもこれに関する情報が見つからなかったので、その「正体」を知るには手間がかかってしまいました。 コンサートの前半は、ストロースがソロで登場です。まずは、カール・フィリップ・エマニュエル・バッハの、最も演奏頻度が高く、多くの録音があるニ短調の協奏曲です。まずは、その録音に度肝を抜かれます。もちろん悪い意味で、ですが、いくらライブ録音とは言ってもこれではあんまり、というひどさです。おそらく、マイクはワンポイントなのでしょう、会場がとても響くところのようで、その響きがもろに演奏にかぶさっていて、特に低音のコントラバスやティンパニの音が極端にブーストされています。 そんな中で、ソロのフルートの音は、くっきりと聴こえてきます。前に聴いたアルバムでは、とてもキャラが立っていたような印象がありますが、今回も低音から高音までむらなく響いている立派な音でした。そして、この協奏曲では特に終楽章が細かい音符が果てしなく続く、という難曲なのですが、それをストロースはとてつもないテンポで完璧に演奏しきっていました。彼はランパルにも師事していたそうですが、そのランパルの全盛期を思わせるようなテクニックでしたね。 次の曲は、ゴールウェイが好んで演奏していた、ボルヌの「カルメン幻想曲」です。この曲はオリジナルはピアノ伴奏ですが、それをストロース自身が編曲したオーケストラ版がここでは使われています。ゴールウェイもオーケストラ版で録音していましたが、それよりももっと派手なオーケストレーションに仕上がっているようです。あちこちでティンパニが盛大に盛り上げていますし、タンバリンなども活躍しています。 そんな「厚い」オーケストラをものともせず、ストロースは、全く乱れのないテクニックを披露してくれていました。指のストロークに無駄がないのでしょう。それは、ライブ録音とは信じられないほどの、完璧な演奏でした。ゴールウェイのライブ映像でこの曲を聴いたことがありますが、さすがのゴールウェイもかなり雑になってしまっていたようなところでも、何の迷いもなく音符を並べていくのは、ほとんど奇跡です。いいものを聴かせてもらいました。 後半は、オーケストラだけでベートーヴェンの「交響曲第8番」です。録音は相変わらずで、バランスはめちゃくちゃですが、インテンポを意識した、とても爽やかな演奏だったのでは、という気がします。最後には、熱烈な拍手が2分以上入っています。ローム市民に愛されているのでしょう。こんなヤクザな音ではなく、ちゃんとした録音でも聴いてみたいものです。 Album Artwork © Cri Du Chat Disques |

||||||

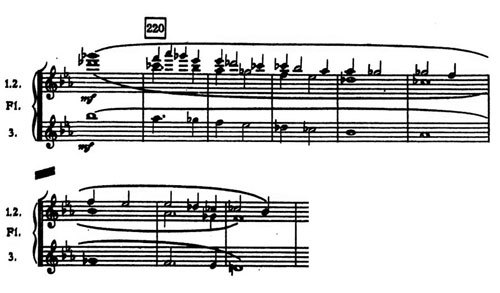

現在ではそのフルート協奏曲の他にも、多くのフルートのための作品が知られるようになっています。まあ、それでもレアな作曲家であることに変わりはありませんが。 今回のアルバムでは、メルカダンテがソロ・フルートのために作った作品が集められています。まずは、前半に収録されている「7つのカプリッチョ(Sette Capricci)」という曲集です。こういうタイトルでZanibon社から楽譜が出ていますから、おそらくこれを使って演奏しているのでしょう。   そして、今回の「7曲」のバージョンでは、5曲まではこの20曲バージョンと同じ物なのですが、細かいところでかなり音が変わっています。残りの2曲は、この中にはありません。今楽譜は手元にはないので、どのような経過でこれが作られているのかを知る手立てはありませんが、おそらく作曲家自身が後年に改訂を行ったのだ、と思いたいものです。 いずれにしても、この「カプリッチョ」は、「エチュード」として作られたものでした。先ほどの1910年版には、ご丁寧にアレグロの曲の細かい音符のアーティキュレーションを変えて「練習」する見本まで載っています。 それと同時に、主に短調の曲では、ゆったりとしたメロディアスなフレーズが取り入れられています。つまり、このエチュードは、機械的な指の鍛錬と、メロディを美しく歌うことの両方のスキルの向上を目的としているのでしょうね。 そんな曲に挑んでいるのは、1977年にアメリカで生まれ、その後イタリアに定住したラウラ・トラパーニというフルーティストです。彼女はミラノ音楽院で言語学とフルートを学び、国内外のコンクールでも優勝しているのだそうです。さらに、彼女のために現代作曲家から献呈された作品もあるのだそうです。 とは言っても、このアルバムから、そのようなご立派な経歴をうかがうことは、かなり困難でした。アレグロの曲では、まるでたくさんの音符をねじ伏せてやろうとしているかのように、あたりかまわず吹き散らしています。しかし、残念ながら、彼女は逆に音符たちにねじ伏せられていましたね。その、なんとも雑な吹き方からは、音楽の姿が全く見えてきません。 ゆっくりした曲も悲惨です。彼女は、どのように歌ったら人を感動させることができるのか、といったようなことを考える機会がなかったのではないか、というほどの、美しくない演奏です。 後半には、オペラのアリアのテーマを使った変奏曲が取り上げられていました。そのテーマはメルカダンテ自身やロッシーニ、さらにはモーツァルトなどのもので、本来なら、とてもかわいらしいものばかりなのですが、それが彼女によっていとも醜くなってしまったものを聴かされると、もうその先の変奏を聴く気すら失せてしまいます。 聴いたのはサブスクですが、フィジカルCDを買っていたら叩き割っていたことでしょう(なんとラジカルな)。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

特に、フルートは、やはり見た目がキラキラしていますから、女性には映える(はえる)楽器です。ソリストとして活躍している方もたくさんいますね。中には、モデルさんや女優さんをやっているような、才能豊かな方もいます。 これまでで、そのような方としては、神崎愛さん、山形由美さん、高木綾子さんなどが、それぞれアルバムもリリースされていて活躍されていましたね。まあ、神崎さんの場合はちょっと、という気はしましたが、山形さんや高木さんあたりは、音大で教職を務めたりしている、「本物」のフルーティストですからね。 そんな、才色兼備のフルーティストとして最近めきめきと認知度を上げているのが、今回のCocomiさんではないでしょうか。ご存知のように、彼女の本名は木村心美、木村拓哉さんと工藤静香さんとの間に最初にお生まれになったお嬢さんです。 彼女は、モデルとしてもデビューしていますが、音楽も真剣に学んでいて、現在も桐朋学園大学に在学中です。フルートは、NHK交響楽団の首席奏者、神田寛明さんに師事しています。ごく最近では、N響のアンサンブルのゲストとして、北海道のツアーに参加されていたようですね。 そんな彼女の姿を最初に見たのは、去年暮れの「紅白」でした。工藤静香のバックとして登場、「黄砂に吹かれて」のイントロとオブリガートを吹いていましたね。そのイントロの細かい音符の上向スケールと、その後のアルペジオを聴いた時に、これは、まっとうなフルーティストだ、と思いましたね。 ただ、楽器の頭部管を極端に内側にセットしていたのが、ちょっと気になりました。右手が思い切り上からかぶさっています。   まずは、共演者がすごいですね。ヴァイオリンのデイヴィッド・ギャレットまで参加していますよ。曲目はよく知られた「名曲」ばかりですが、それをこのアルバムのために村松崇継が編曲を行っています。 そんな大物たちに囲まれての彼女の演奏は、とても端正なものでした。選ばれた曲が、ほとんどゆったりとしたテンポなので、逆に歌わせ方が問われたりするものですが、その点では合格でしょう。高音ではちょっと苦しいところもありますが、中低音は立派な音がしています。 もちろん、例えばラフマニノフの「ヴォカリーズ」などは、ゴールウェイの名演が刷り込まれていますから、それに比べればあまりに淡白な気はしてしまいますが、まだまだ伸びしろは感じられますから、大丈夫でしょう。 彼女は、この年の12月に、紀尾井ホールでデビュー・リサイタルを敢行しています。その時の映像が、BDとDVDで最近発売になったそうです。そこでは、このアルバムの中の曲だけではなく、バッハの無伴奏パルティータや、プロコフィエフのソナタなども演奏されていたようですね。フルートだけで勝負したバッハ、そして、完璧なテクニックが求められる高難易度のプロコフィエフをどのように聴かせていたのか、興味は尽きません。 CD Artwork © Universal Music Group N.V. |

||||||

もちろん、2001年には、アンタール・ドラティに続いて、世界で3番目にハイドンのすべての交響曲を14年かけて録音した、という偉業も忘れることはできません(最初の全集は、1960年代のエルンスト・メルツェンドルファー指揮のウィーン室内管弦楽団の録音)。これは、全曲デジタル録音による最初の全集となりました。その時のオーケストラは「オーストリア・ハンガリー・ハイドン管弦楽団」という、ウィーン・フィル、ウィーン交響楽団、そしてハンガリー国立交響楽団(現在のハンガリー国立フィル)からフィッシャーが集めたメンバーによる団体でした。レーベルは、イギリスで最初にCDの製造工場を作っていたNIMBUSでしたが、ここはその全集が完成したのちに倒産してしまい、やがてそのCDはBRILLIANTレーベルからリリースされることになりましたね。しかし、最近はNIMBUSも再建され、この全集も復活しているようです。 いずれにしても、それ以降、ハイドンの交響曲全集に向けては多くの指揮者によるプロジェクトが進められているようですが、今のところ、完成したのは1995年から2006年にかけて録音された、デニス・ラッセル・デイヴィス盤だけのようです。少なくとも、同じ指揮者がマーラーとハイドンとの交響曲全集を両方作るなどいうことは、このアダム・フィッシャー以降は誰も成しえないのではないでしょうか。そのうえ、彼はバイロイト音楽祭での指揮の経験まであるのですが、そんな、ほとんどギネスものの活躍をしている割には、彼はいまいち「大指揮者」というイメージがないのは、なぜなのでしょう。 そんなフィッシャーが、2022年に、新たなハイドンの交響曲の録音を、デンマーク室内管弦楽団とともに始めることになりました。もっとも、今回は100何曲かの「全集」ではなく、後期の25曲のみのシリーズとなります。 20年以上の時を経て再録音を行ったときには、フィッシャーのハイドンに対する演奏のスタイルは、まるで別物に変わっていました。というか、そもそもNIMBUS盤でも、レコーディングの最初の頃と最後の頃とでは、明らかにスタイルが変わっていましたね。 具体的に、ここで演奏されている3曲の演奏時間を比較してみると、 93番:24:12(NIMBUS)→20:21(NAXOS) 94番:23:43(NIMBUS)→21:04(NAXOS) 95番:21:16(NIMBUS)→18:29(NAXOS) と、確実に速くなっています。もちろん、第1楽章の繰り返しなどはどちらもすべて行っています。つまり、このぐらいの差があると、テンポとしてはもうはっきり別物と認識できてしまい、演奏の雰囲気がまるで違ってくるのですね。 もちろん、それぞれのフレーズの表情付けも、大幅に変わっています。どんな細かいところにも心を配って、できることは何でもやる、といったスタンスが生まれているのでしょうね。確かに、以前の演奏ではただ流していたようなところが、ことごとく豊かな表情が加わってクローズアップされているのがよく分かります。つまり、最新のピリオド楽器奏者たちのアプローチを、フィッシャーは完璧に取り入れているのですね。 もちろん、そこには、以前の寄せ集めの団体と、長年自分の楽器として共に音楽を作り合ってきた、今のオーケストラとの違いもあるのでしょう。指揮者よりもオーケストラのメンバーの方がノリノリで音楽を楽しんでいる、という微笑ましさすら、感じられはしないでしょうか。 この中の「交響曲第94番」の第2楽章は、有名な「サプライズ」が出てくる曲ですが、「ドドミミソソミ」で始まる8小節のフレーズが、最初はピアノで、次はピアニシモで現れます。そのピアニシモが、ここではほとんど聴こえるか聴こえないかというところまで落とされています。その後のフォルテッシモの「はい、ドン!」ですから、間違いなく「サプライズ」ですね。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

演奏しているのが、1991年に結成され、カナダのモントリオール(モンレアル)を拠点に活躍している、ピリオド楽器によるバロック・アンサンブル「レ・ボレアド・ド・モンレアル」です。「ボレアド」というのは、ラモーが1763年に作ったオペラ「レ・ボレアド」からとられているのでしょう。これでメールは送れません(それは「メルアド」)。 このアンサンブルは、フランシス・コルプロンというリコーダー奏者が中心になって結成されたのですが、メンバーはかなり流動的なようです。ここで編曲者としてクレジットされていて、実際にチェンバロを演奏しているのは、このアンサンブルとは別の、モントリオール・バロック・オーケストラを率いて、バッハのカンタータの録音を進めているエリック・ミルンズです。 かなりマニアックなレパートリーを録音しているこのアンサンブルが作ったビートルズ・アルバムなんて、どうせちょっとしたウケ狙いの小遣い稼ぎ程度のものだろうと思っていました。この手の、クラシックのアーティストが作ったビートルズ・アルバムで、満足できるものなどにはお目にかかったことがありませんからね。何を勘違いしたのか、ビートルズのメロディだけを使って、なんとも軟弱なサウンドに仕上げたりしたものとか、それこそ「バロック」と言いつつも、もはや現代では通用しない昔日の「バロック音楽」の雰囲気に仕上げたものとか、しょうもないものばかりです。 これも、そんな手あかにまみれたお粗末な編曲物だろうと思って聴き始めたのですが、そんな「期待」は完全に裏切られました。何がすごいって、彼らは、ビートルズの「オリジナル」を演奏していたのですからね。 それはどういうことかというと、ここではもともとのビートルズのテイク通りのスコアで演奏されている、ということです。まあ、キーまでは同じではありませんし、そもそもビートルズの曲に「スコア」なんて存在してはいないのですが、編曲者のミルンズは、ビートルズのメンバーやプロデューサーのジョージ・マーティンが行ったヘッド・アレンジを、おそらくほぼ完璧に楽譜に落として、それを演奏させていたのですよ。尺も変えていませんし。 そして仕上げは、ロックの楽器のバロック楽器への変換です。「オブラディ・オブラダ」冒頭のホンキー・トンク・ピアノはチェンバロに、バッキングのギターはリュートに変わります。リード・ヴォーカルはもちろんコルプロンのリコーダーです。そこでバックを務めるパーカッションの素晴らしいこと。このリズムにはリンゴ・スターもたじたじでしょう。 そう、オリジナルの構造を完璧に明らかにしたうえで、それをあたかもピリオド楽器のレパートリーであるかのように演奏した結果が、これなんです。 「ビコーズ」などは、最初から時代の先端を行っていたサウンドですから、逆にバロック楽器には馴染みます。イントロのアルペジオはチェンバロ、これはオリジナルと同じです。その次にモーグ・シンセサイザーが加わってくるところでは、リコーダーが入ればその雰囲気が伝わります。そして、メインのコーラスは、何本かのヴィオールで、見事なハーモニーに仕上がっています。これはもう、涙が出てくるほどの美しさです。 どのフレーズ、どのSEもことごとく音符に変え、さらにそれを音にするというこの仕事は、オリジナルへの心からのリスペクトがなければできることではありません。それを成し遂げた彼らには、脱帽です。 CD Artwork © Disques Atma Inc. |

||||||

もちろん、小学校以降は東京で生活されていますから、もはや仙台とはご縁はないのでしょうが、こんなペンネームでこの街をリスペクトされているだけで、なんだかうれしくなってしまいます。 そんな片山さんが、河出書房新社の「文藝別冊」の中で折に触れて執筆されていた古今の大音楽家に関するエッセイをまとめたものが2014年に「クラシックの核心」という書籍になっていたのですが、それ以降の原稿も合わせて加筆修正されたものが、この文庫本です。ただ、「原稿」とは言っても、もとは「対談」だったものがテキストになっていますから、文体はとても親しみのあるものに仕上がっています。ですから、ここでは対談ならではのかなり「寄り道」の多い語り口もそのまま再現されていますが、それは、我慢するしかありません。 それぞれのパートでは、タイトルとなった音楽家にたどり着くまでに、例えば著者の幼少の頃の思い出などが幾度も繰り返されているのも、致し方のないところなのでしょう。ただ、それらのエピソードは、決して「雑談」の類ではなく、最終的にはその音楽家に著者がどのようにかかわってきたかという重要なファクターとなっていますから、おろそかに読み飛ばすことはできませんね。 とは言っても、パートが変わるたびに、「小さいころには楽器を習っていた」とか、「夢中になって聴いたのは近現代の音楽で、古典は後になって聴くようになった」などといった「自己紹介」が繰り返されるというのは、かなり煩わしいものでした。そんな話はもう何回も聞かされているのですから、せめて単行本にした時ぐらいは、そんな余計なものはバッサリ切り落としてほしかったものですね。昔の学友の話などは、一度聞けばそれで充分です。 とは言っても、話が本題に入った時の著者の勢いには、圧倒されますね。「対談」ということなので、いちいち資料を参照しているわけではないのに、次々と出てくる固有名詞とその正確な年代には、驚かずにはいられません。まさに「歩くデータベース」ですね。というか、著者の外見は、もはや地球人とは思えないほどの、特異なプロポーションを誇っているのではないでしょうか。 そんな、非凡な知能から放たれる個々の「音楽家」たちの特性は、まさに著者ならではの広範なバックボーンを以て語られています。その、世界史から宗教、あるいは本職の政治までを総動員して描かれるプロフィールの壮大さには、ひれ伏すほかはありません。 その中の白眉は、バーンスタインとカール・リヒターのパートに違いありません。バーンスタインでは、指揮者である彼と作曲家である彼との両面から語られていて、それぞれの分野での彼が目指した、というか、目指さざるを得なかった姿が、生々しく伝わってきます。とは言っても、それはあくまで著者の「主観」に過ぎないのですから、その説得力のある語りをそのまま受け入れるのは非常に危険なことでもあります。彼がここで語っているバーンスタインが最後に本当に作りたかった作品についても、正直丸ごと受け入れるのは困難です。 リヒターについては、彼が育ったドレスデンとライプツィヒ、そして活躍の拠点となったミュンヘンという2つの地域の都市の違いから語り起こしているあたりには、まさに著者ならではのユニークな視点を感じないわけにはいきません。さらに、そこには宗教的なベースまで関わらせています。そこまでの裾野に張り巡らされた巧みな論旨には、もはや「洗脳」に近いものがあります。そこからは、リヒターを憐れむ気持ちしか生まれてはきませんでしたが。 最後のパートは吉田秀和です。トンカツがお好きな方でしたね(それは「ヒレカツ」)。ここで著者は、それまでの横暴とも言える語り口を封印して、まるで借りてきた猫のようなしおらしさを見せているのが、とても印象的でした。 Book Artwork © Kawade Shobo Shinsha |

||||||

今回は、「交響曲第8番」の「1887年稿」の「ホークショー版」による世界初録音です。この交響曲全体は、この1887年に作られたのち、1890年に改訂されていますから、これは「第1稿」ということになります。1890年の改訂稿は「第2稿」ですね。 この第2稿は、1892年に弟子のヨーゼフ・シャルクによって第4楽章に若干の手直しが施され(6小節カットして、2小節追加)出版されました(初版、いわゆる「シャルク版」)。 20世紀に入って第1次批判校訂版の作成に着手したロベルト・ハースは、このシャルクの改竄を修復するだけでなく、独自の裁量で第3楽章と第4楽章にブルックナーがカットした「第1稿」のパーツを適宜加え、1939年にいわば「第1稿」と「第2稿」の折衷案のような「ハース版」を作りました。 しかし、ハースの仕事を引き継いだレオポルド・ノヴァークによって1955年に作られた第2次批判校訂版、いわゆる「ノヴァーク版」では、あくまで「原典版」の方針を貫き、「第2稿」そのものが再現されています。さらに、それまで出版されることのなかった「第1稿」も、ノヴァークの校訂により1972年に刊行されました。 したがって、その時点では「第1稿」、「第2稿初版(シャルク版)」、「第2稿ハース版」、「第2稿ノヴァーク版」の4つの印刷譜が存在しています(厳密には、第3楽章にだけは経過的な稿も存在しますが、それはまだ出版されていないので、この際無視)。もっとも、「シャルク版」に関しては、もはや完全に過去のものとなっています。それぞれの小節数で比較してみましょう。  ただ、一つだけ、気になるところがあります。第4楽章の231小節目から始まる、フルート3本によるソリの部分なのですが、ここはブルックナーが第2稿を作った時にはカットされています。それを、ハースが「原典版」を作った時には、復活させていたのですね。ですから、この部分の有無が、ハース版とノヴァーク版との、大きな違いの一つになっています。 これがハース版の楽譜ですね。    さらに、ハース版を使っていた指揮者の中には、おそらくこの楽譜を目にしたのでしょう、この部分に同じように「タイ」を付けて演奏する人が現れています。それは、1975年のカラヤン盤、1996年のブーレーズ盤、2005年のブロムシュテット盤などです。 そうなると、今回の「ホークショー版」ではどうなっているのか、というのは非常に興味が出てくるところです。普通に考えれば、ノヴァークが付けた「タイ」は自筆稿に背いたノヴァークの「暴走」なのでしょうから、ここではそれは外されているはずでしょう。しかし、今回のポシュナーの演奏では、しっかり「タイ付き」になっていました。つまり、ホークショーはノヴァークの仕事をそのまま踏襲した、ということになりますね。ただ、この指揮者の場合、たとえばダイナミクスの指示を勝手に変えたりすることは日常茶飯事ですから、なんとも言えませんね。 CD Artwork © CAPRICCIO |

||||||

タイトルは、「フルート、ヴァイオリン、チェロのためのセレナーデ」ですが、ここで演奏されている「セレナーデ」は、ベートーヴェンの作品で本来はフルート、ヴァイオリン、ヴィオラ、という編成なのです。そのヴィオラのパートを、チェロが演奏しているのですね。 つまり、ここでは、フルート・ソロの曲を除いては、すべて、オリジナルはこの3人の楽器のために作られてはいないものを、強引に別の楽器に変えて演奏しているのです。まあ、それも一興でしょう。オネエですね(それは「イッコー」)。 まずは、そのベートーヴェンのセレナーデです。この曲は、フルートのソロで始まるという恐ろしい曲なのですが、それを古賀さんはとても軽やかに吹いていました。あまりに軽やかなので、その後に他の楽器が入ってくると、全く音が聴こえなくなってしまうほどでしたね。常日頃、この曲はフルーティストが一人で頑張っているものばかり聴いているものですから、こういうスタンスのフルートを聴くと逆に新鮮に感じられます。 とは言っても、あとの楽章での技巧的な変奏などは、かなりの安全運転で処理をしているので、ちょっと物足りないところはありますね。このあたりは、もっとスリリングな方が、個人的には好きですね。終楽章のエンディングで、ちょっとつなぎの部分のテンポが変わるようになっているのですが、そこではとてもユニークな解釈で演奏していましたね。こういうのは大好きです。ヴィオラのパートをチェロで演奏しても、違和感は全然ありませんでした。 次は、ボザの「3つのエヴォカシオン」という2本のフルートのための曲を、フルートとチェロで演奏しています。ここでの古賀さんは、ベートーヴェンとはがらりと変わった音色で、とてもアグレッシブに聴かせてくれています。相方がチェロに変わったことによって、それぞれのパートがよりくっきりと聴こえるようになって、新たな魅力が生まれています。 ただ、次のハイドンのフルート2本とチェロのためのトリオ(Hob.IV:2)では、フルートのパートがヴァイオリンに変わっていますが、ボザの曲とは逆に、フルートとヴァイオリンの音色や歌い方がまるで異なっているために、なんとも居心地の悪い仕上がりになってしまっています。 しかし、その次、ヴィラ=ロボスの「ショーロ第2番」という、オリジナルはフルートとクラリネットの曲を、フルートとチェロで演奏しているものは、そもそもが異なる楽器の対比を前提に作られたものですから、なんの問題もありません。というより、ここでのチェロの低音楽器としての存在感は抜群で、オスティナートなどもオリジナルよりはこちらの方が的確なのではないかとさえ思えてしまいます。 次の、ヤッセン・ヴォデニチャロフという作曲家の名前は初めて聞きました。1964年生まれの、ブルガリア系のフランス人で、ソフィア音楽院と、パリのコンセルヴァトワールで作曲を学んだ方なのだそうです。この「Scènes mythologiques(神話のシーン)」という作品は、5つの小曲から成る、フルート・ソロのためのもので、ちょっとアンドレ・ジョリヴェに似たような作風でしょうか。2曲目と3曲目はピッコロに持ち替えて、かわいらしく迫ります。最後の曲は、重音のようなものが使われた、ちょっとアヴァン・ギャルドなテイストです。 最後は、アンコール・ピースといった趣でしょうか、ドビュッシーのピアノ曲「亜麻色の髪の乙女」を、このアンサンブルのために古賀さん自身が編曲したバージョンが演奏されています。ただ、フルートは単音しか出せない楽器なので、オリジナルの和声をきちんと表現するために、分散和音が使われているのですが、それが、この曲の静謐な流れを遮ってしまっているのが残念です。 CD Artwork © GENUIN classics |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |