このページは、

榊原郁子・佐々木(林)律子・佐々木修治「スチールウールの燃焼と金属鉄、酸化鉄の結晶模型−プラバンサンドイッチ方式 による−」『年報いわみざわ』17号、pp.87-98(1996)を再編集したものです。(2003.2、榊原)

結晶模型の目次へ戻る

(1) は じ め に

これまでに、いろいろな金属とイオン化合物の結晶模型を作って授業で使ってきましたが、イオンが関係する化学反応を学ぶのに金属の結晶模型は非常に役に立ちました1)。

初めに使ったのは、金属ナトリウム(Na)と塩化ナトリウム(NaCl)の結晶模型です。ポーリングの化学の教科書2)に、金属ナトリウム(Na)と塩素分子(Cl2)から塩化ナトリウム(NaCl)ができる反応を示す挿し絵があります。この絵では「自由電子」が、金属ナトリウムから塩素分子に移動して、ナトリウムイオン(Na+)と塩化物イオン(Cl-)になる様子がいきいきと描かれています。

金属原子がイオンになる変化は、原子の種類が違ってもみんな同じです。だから、この絵はぜひ頭に残して欲しいと思いました。そこで、一般化学の授業では、この絵に色塗りをして絵の説明文を書くこと、この絵を参考にしてマグネシウムが燃えるときの原子の変化を描くという課題を出してきました。この課題を説明するために、発泡スチロール球を使って金属ナトリウムの結晶模型と塩素の分子模型を作りました。

燃焼を教えるときに、スチールウール(鉄)を燃やす実験3)は欠かせないものです。これは鉄に酸素が化合して酸化鉄になる反応ですが、ミクロの世界では鉄原子から酸素分子へ「自由電子」が移動して、鉄イオンと酸素イオンになる変化が起きています。化学反応に関わる原子や分子の様子を想像できるようになると、いろいろな反応を自分の頭で考えられるようになります。原子や分子は実在するものですから、原子や分子を想像する際に実際のものに近いイメージであることが大切です。

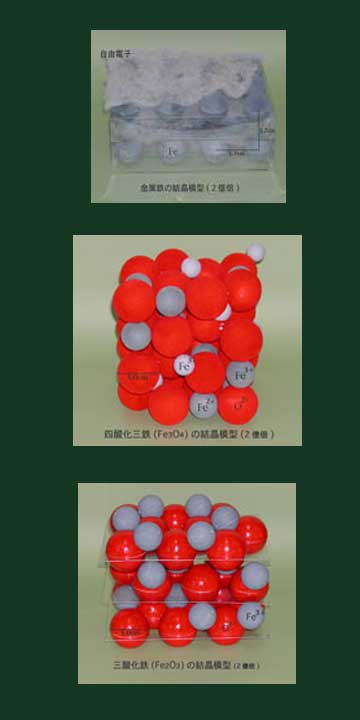

空気などの気体を想像するのに、発泡スチロール球を使った分子模型がたいへん役に立っています4)。これは、原子を1億倍(または2億倍)にした大きさの発泡スチロール球を使うものです。金属鉄や酸化鉄のような固体(結晶)についても、その結晶模型があれば反応の様子を想像しやすくなるだろうと考えました。結晶では原子やイオンが規則正しく並んでいるので、原子やイオンを2億倍にした大きさの発泡スチロール球を使って結晶模型を作りました。2億倍にしたのは、教室で使うときに後ろの方でも見えるようにと考えたからです。

市販されている結晶模型の多くは、原子やイオンの中心を示す小さな球とその球をつなぐ棒で組み立てられています。これらの結晶模型は原子間の距離や角度が見やすく、結晶の規則性や基本になる形も分かりやすいのですが、「結晶では原子やイオンが隙間なく並んでいる」という結晶についての基本的なイメージをつくるには、球と棒で作った結晶模型では無理があります。はじめてミクロなレベルで結晶を学ぶ人にとっては、どんな結晶のイメージをもつかということが重要です。原子やイオンの大きさに合わせた発泡スチロール球を使って結晶模型を作ると、結晶の基本的なイメージがごく自然にできることがわかりました。

そればかりではなく、球というものはきれいに並べて積み重ねると、とても不思議で驚くことが現れてきます。感動的に結晶の構造を学べるのです。そんな楽しさを多くの人に知ってほしいと考えて、誰でも簡単に結晶模型が作れる方法を工夫しましたので紹介します。

参考文献

1)榊原郁子『理科の教育』1993年6月号、p.44,45

2〕ポーリング“College Chemistry”2nd ed.1995, p.246

3)中学校理科教科書第1分野

平林 浩

「授業書<燃焼>とその解説」『授業科学研究』第1巻(1979)

pp.171~223

4)平尾二三雄・板倉聖宣『発泡スチロール球で分子模型をつくろう』(仮説社,1992)

次のページへ 結晶模型の目次へ