2005.7.28

北海道エアシステムの行方

1.始めに

北海道の第三セクター地域航空会社、北海道エアシステム(以下HACと称す)が1998年3月に運航開始してからはや7年が経過した。 営業成績も良く、2004年度まで6期連続の黒字を記録している。

それでこの会社は順風満帆と言いたいところであるが、不安材料もない訳ではない。 一つはその将来展望が見えないことで、1999年にSaab 340機の3機目が導入されて2000年度からは3機稼動体制となったが、それから5年を経過した今も3機体制のままである。 この程度の事業規模だと現有機を新型機と交代しようとする時に、機材更新資金を賄うだけの事業収益規模とは言えないので、親会社が資金を提供或いは保証しない限り、資金調達が難しい可能性があり、機材更新がどうなるか見えて来ない。

もう一つの不安材料は、これも3機体制と密接に関係してくるが、事業収益が頭打ちで利益はコスト削減に依存するしか方法がなくなりつつあり、コスト削減も限界があるのでそこから先は収支が悪化するだけになる可能性である。 それではどうすれば良いのか。 それを検討する。

2.頭打ちの事業収益

国土交通省が発表している航空会社の統計データからHACの事業規模の変遷を辿ってみる。

|

|||||||

項目 |

輸送人員 |

平均搭乗区間距離 |

輸送人キロ |

旅客収入 |

旅客収入/輸送人員 |

旅客収入/輸送人キロ |

|

年度 |

(人) |

(km) |

(千キロ) |

(百万円) |

(千円) |

(円) |

|

2000年度 |

148,073 |

282 |

41,748 |

1,845 |

12.5 |

44.2 |

|

2001年度 |

150,936 |

293 |

44,206 |

1,814 |

12.0 |

42.3 |

|

2002年度 |

177,651 |

294 |

52,296 |

2,168 |

12.2 |

42.5 |

|

2003年度 |

159,520 |

304 |

48,420 |

2,055 |

12.9 |

42.7 |

|

2004年度 |

156,899 |

304 |

47,774 |

2,054 |

13.1 |

42.6 |

|

第 1 表

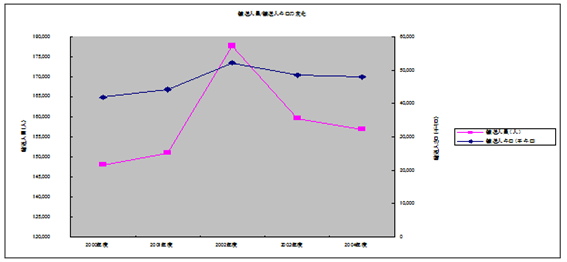

上表によれば2002年度に177,651人/輸送人キロ52,296千キロがピークで、概ね15万人台が現在の路線網による事業規模の上限と見られる。 特に2003年度と2004年度は殆ど事業諸元が変わっていないことに注目すべきであろう。 即ちHACの事業構造が固定化していることを示すものと考えられるからである。

従って今後事業環境の大きな変化がなければ、この程度の事業規模と事業収益で推移するものと予想される。

但し、これらの数字は3機体制としては立派なものと言っても良いと思う。

それ故に問題は現在までの事業成績ではなく、将来もこの体制で推移したとすれば利益が確保できるのかと言うことである。 これまで6期連続で黒字ではあるが、利益額が年々減少していることからも懸念される。 今までの傾向がそのまま続けば2005年度は赤字に転落する可能性があるが、それは7月から開設した紋別線が、この路線開設の機材ねん出のために減便した分より多く収益を上げられるかにかかっている。

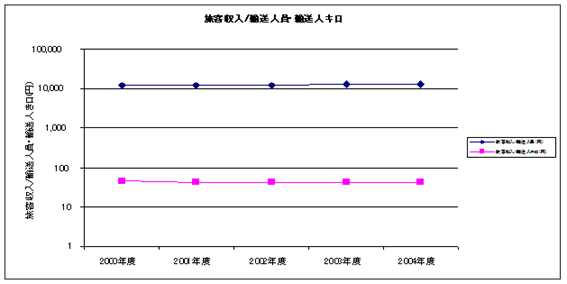

ただ、今までも路線の一部を新千歳空港から丘珠飛行場に振り替えたりもして、個別の数字で見ると変化があったようにも見えるが、スケールを大きくとってマクロ的に見ると旅客一人当りの収入も輸送人キロあたりの収入も殆ど同水準のままである。 結局北海道内でどのように路線を展開しても、収益構造は大きく変わらないと見られる。 第1図に旅客一人当りの収入も輸送人キロあたりの収入の変遷を図示する。

第 1 図

以上に述べたように収益面から見た路線構造は固定的になっていると考えられる。 従って現在の事業規模を前提として収益をさらに増加させるには運賃値上げ、または輸送旅客数を増加させる以外方法はないが、現在の市場環境では大幅な運賃値上げは論外であろう。

3.事業規模拡大の可能性

それではHACにこれ以上輸送旅客数・輸送人キロを増加させる手立ては残されているのだろうか。

第1表に2000-2004年度の輸送量の変遷を示しているが、これらの輸送旅客数・輸送人キロをグラフ化すると次図のようになる。

第 2 図

経過としては2002年度をピークにしてここのところ横ばいである。 それで今後の輸送量の拡大の可能性を検証するために、ここまで引用した国土交通省のホームページによるデータにはない、運後便数、提供座席数、及び座席利用率を分析してみる。 これらのデータは業界紙による速報ベースなので最終的公式数字とは若干の食い違いはある。

運航諸元の変遷 |

|||||||

|

輸送人員 |

運航便数 |

提供座席数 |

座席利用率 |

運航機数 |

運航便数/機 |

運航回数/日/機 |

年度 |

(人) |

(回) |

(席) |

(%) |

(機) |

(回) |

(回) |

2000年度 |

148,073 |

7,100 |

255,600 |

58.0% |

3 |

2,367 |

6.5 |

2001年度 |

150,936 |

8,071 |

290,556 |

54.0% |

3 |

2,690 |

7.4 |

2002年度 |

177,305 |

8,484 |

305,424 |

57.7% |

3 |

2,828 |

7.7 |

2003年度 |

159,520 |

7,732 |

278,352 |

56.4% |

3 |

2,577 |

7.1 |

2004年度 |

158,721 |

7,681 |

276,516 |

57.4% |

3 |

2,560 |

7.0 |

第 2 表

HACの路線において一般的には4往復(8運航回数)/日/機くらいが最大稼動と考えられるので、複数機使用、ダイヤ設定上の制約と天候不順等の理由による欠航を考慮すれば、ほぼ最大稼動状態にあると見られる。

従って便数・提供座席数増による輸送量の拡大には多くを望むことは出来ない。 残るは座席利用率増であるが、これまでの実績から見てこれにも大きな期待を寄せることは出来ず、むしろ座席利用率向上のために運賃値下げなどの手段を行使するとなれば、旅客数増但し収益減と言う結果を招く恐れもある。

2003-2004年度の営業成績は旅客数増よりも運賃の実質値上げによる効果があったためであり、今後どこまで運賃値上げができるかが問題となろうが、前述した通り市場環境には厳しいものがある。

4.HACの行方

HACの将来展望としては二つの選択肢があると考えられる。 それは;

⑴現状の3機体制のまま、多少の航空機の稼動向上、実質的運賃値上げ及びさらなるコスト削減努力によ

り事業を継続する。

②基本的に単独で事業存続が可能になる事業規模まで拡大する。

但し、どちらにもそれぞれの問題がある。

(1)現状体制の存続の問題点と利点

①多少の航空機の稼動向上、実質的運賃値上げ及びさらなるコスト削減努力で、何時まで健全な収支を維

持できるか。 運賃値上げもどの程度なら旅客数増但し収益減とならずに市場に容認されるのか。

②導入以来すでに7年を経過しているSaab 340B機も、今後5-10年以内に交代の必要性が出て来るが、

その機材更新の資金手当をどうするか。

③この問題解決の先延ばしは、短期的にはJAL及び北海道庁の暗黙の承認は得られるであろう。 それ

ゆえにこのままずるずると現状維持に進む可能性も大きい。

⑵事業規模拡大の問題点と利点

①印象ではあるが、JAL及び北海道庁がHACの事業規模拡大に積極的に取組む姿勢は伺えず、事業拡大

に進むとしても誰がリーダーシップを取るのか、その資金手当はどうするのか、全く見通しが立たない。

②事業拡大ができれば事業継続の見通しも明るくなり、拡大の過程を通じて機材更新も可能になる。

この課題のカギを握るのは親会社のJALであるが、報道でも分かる通り今はJAL本体自身が混迷しており、地域航空にまで頭が及ばないのが実情ではあるまいか。 一歩譲ってもJALは広域地域航空であるジェイエアを拡大する意図は持っていると見られるが、HAC、JAC、RACのような地域限定型地域航空については将来構想を持っているようには見えない。 また、これらはJALグループの事業規模維持に影響を与える程の事業規模ではなくせいぜい年度成績の変動幅の範囲なので、仮にこれら地域限定型地域航空がなくなってもJALグループには大きな打撃とならず、むしろそのリソースを利用してジェイエア路線に代表されるような広域の採算性の良い路線に集中した方が、短期的にはJALグループへの貢献度が高くなることすら考えられるのである。 ジェット機とプロペラ機の違いはあっても、ANAグループのエアーニッポン・ネットワークも同じ考えに立っていると推察でき、エアーニッポン・ネットワーク拡大の代償はエアー北海道の事業撤退である。

5.課題の取組み

結局の所、HACの将来はいったい誰がHACの存続について最大の利害関係を持つのかと言うことである。

それは前述のようにJALグループであるとは考えられない。 故に、北海道がHACの地位をどう位置付けるかにかかっている。 HACはJALグループ内にあってはone of themの子会社でしかないが、地元にとつては唯一の航空交通手段である所さえある。 もし北海道がHACの役割は終わったか、終らせようと考えるならば、そろそろその安楽死の手順を考え始めた方が良さそうで、それはエアー北海道の例を見る迄もなくSaab 340B機の経済的寿命が終わる時であろう。 また、北海道がHACを将来においても北海道内航空路線網の維持・拡大の役割を負わせようと考えるならば、今からその経営についてリーダーシップを取る手筈を整える必要がある。 それはその事業拡大によりHACが商業的にも自立できる体制を整えなければならない。 その時に想定できる路線網はJALグループの北海道内の運航している路線と北海道-東北地方路線のすべてが候補に上げられる。 これだけで10機以上のフリートになるのは確実で、スケールメリットによるコスト削減効果も大きく、当然キャッシュ・フローも大きくなって経営の自由度が広がる。

HACを近い将来に廃業させるのも、将来の発展に向けて事業拡大に乗り出すのも、どちらもそれなりの理由があり、どちらが良いか言う議論ではない。 問題は誰がどのくらいHACを必要としているのかと言うことであり、必要度が低ければ近い将来の事業廃止も正しい判断であろうし、必要度が高ければHACの事業拡大策も正しい選択となろう。 もし将来に向けて発展させようとするならば、その提唱者がリーダーシップを取るべきで、多分他人任せでの将来の事業維持・拡大発展と言う選択肢はないと考えた方が現実的である。 この課題はJAL及び北海道庁の双方がそれぞれに取組まなければならないが、外から見る限り北海道庁の方がより積極的に取組まないと、結論はいずれであっても進展は遅いと見られる。

関係者の真摯な取組みに望みたい。

以上