北海道内路線の将来とHACの役割

1. 始めに

2014年2月14日、ANAホールデイングス(ANA)は2014年度から3年間の経営計画を発表した。

当所は以前よりANAは近い将来に北海道内路線から撤退すると予想し、その後も北海道が道内航空路線を維持したいならば実質的に道営航空会社とも見える北海道エアシステム(HAC)を今から強化すべきだと提言している。 この報告は、このたび発表されたANAの経営計画で道内路線がどう扱われるのかを予測し、それにHACがどう対応すべきかを提言するものである。

2. ANAの経営計画

ANAの新経営計画の骨子は、ANAの航空旅客輸送事業の軸足を国内線から国際線に移し、2016年度には座席キロ・ベースで国内線と国際線を同等にするとしている。 そして当所の関心事である国内線事業については、ANAのホーム・ページから次のように計画していることが判った。

l 羽田の国際線ネットワークとのシナジーを追求し、羽田経由による国内各地からの海外渡航需要の取り込みによる国内線利用率の向上

l 自助努力を超えるコスト変動に対応できる運賃政策を推進し、事業の収益性を堅持

l 中・小型機を最大限活用して需給適合を継続的に推進するとともに、小型機についてはANA Wingsへの移管スピードを加速する等、低コストオペレーション体制を追求

l 2014年度上期にボーイング787-9型機の国内線仕様機2機が稼働開始予定であり、収益性の改善に貢献

第一項は羽田に於ける国際線との接続強化であり、北海道関連で言えば羽田から道内空港への直行路線のことであろう。 「事業収益制の堅持」に対して、道内路線が有効であるとは現在迄の実績から見ては言えないが、それを特定している訳ではない。 第三項では「需給適合を推進」とあるが、その見地からは後述するが道内路線にあっては需給がバランスしているとは到底言えない。 ここで「ANA Wingsへの移管スピードを加速」する小型機とは、現在ANA Wingsが運航する機材はDHC-8-Q300(56席)、DHC-8-Q400(74席)、737-500(126-133席)、737-700(120席)及び737-800(167-176席)であるが、Q300は今年3月をもって退役することが決まっており、737-500も退役方向であるので、737-700/800のことであろう。

道内路線は21機保有しているQ400で運航しているが、この経営計画では特に道内路線のことには触れていないように見える。 しかし伊丹発の四国・九州路線でQ400と737の混合運航している路線があるので、道内路線からQ400を引き上げて伊丹路線の機種を統一することが「低コストオペレーション体制の追求」になるとも考えられる。 それで当所が以前から予測しているANAの道内路線からの撤退は、「低コストオペレーション体制の追求」のために、2016年度までには実施されると解釈するのである。

3. 道内路線の現状

これから道内路線の現状を総括して、前章で述べた予想について検証することにする。

註:総合的座席利用率は路線ごとに旅客キロ、座席キロを算出し、それを総和して算出するのが正確なやり方である

が、道内路線は各路線の区間距離が比較的近似しており、単純に旅客数と座席数の総和から算出しても傾向の把握に

は支障ないと見られるので、この報告に於いては簡易的に旅客数と座席数の総和から座席利用率を算出した。

2014年3月ダイヤに於ける道内路線の運航状況と近年の輸送実績は次のようになっている。

道内路線運航状況(2014年3月)

|

運航会社別運航便数 |

使用機材 |

||

ANA |

JAL |

HAC |

||

新千歳〜稚内 |

2 |

|

|

DHC-8-Q400 |

新千歳〜女満別 |

3 |

3 |

|

DHC-8-Q400 |

新千歳〜中標津 |

3 |

|

|

DHC-8-Q400 |

新千歳〜釧路 |

3 |

|

|

DHC-8-Q400,737-800 |

新千歳〜函館 |

2 |

|

|

DHC-8-Q400 |

丘珠〜釧路 |

|

|

4(一部運休有り) |

Saab340B |

丘珠〜利尻 |

|

|

1 |

Saab340B |

丘珠〜函館 |

|

|

5(一部運休有り) |

Saab340B |

丘珠〜三沢 |

|

|

1 |

Saab340B |

函館〜奥尻 |

|

|

1 |

Saab340B |

第 1 表

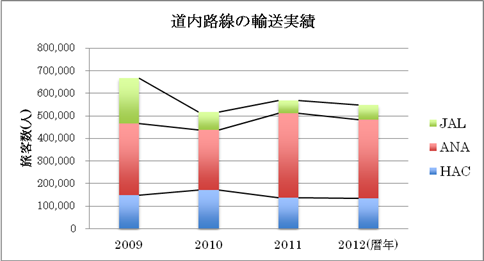

第 1 図

近年道内路線の需要は漸減傾向にあるが、依然としてANAが大きな比重を占めている。 ANA/JALが将来も運航を継続するのかを予測するには、両社路線の座席利用率を見るのが良いと考える。 即ち座席利用率を見ればその路線の採算がとれているのか否か、ある程度の判断はできる。 もし座席利用率から見て当該路線に採算性がないと見られるならば、その路線が将来には廃止される可能性があると言うことである。 それで2013年1年間の各社の座席利用率を調べて見た。

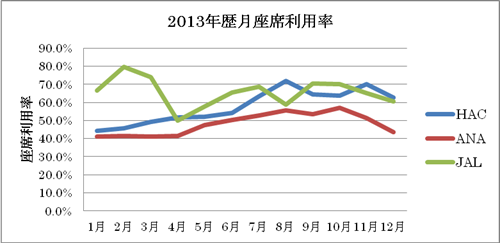

第 2 図

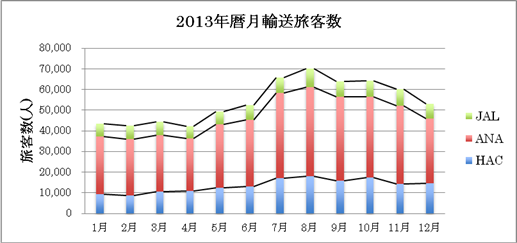

第2図を見ると近年はANAの座席利用率は60%以下、JALは概ね60%台、そしてHACは50%台で、そして年間の座席利用率はANAが48.4%、JALが65.4%、HACが58.3%である。 それから判断するとJALはなんとか採算が取れているかも知れないが、ANAは明らかに採算が取れておらず、HACは近年の年度決算を合わせて考えると、採算線上を浮き沈みしていると言うところであろう。 ただ、輸送旅客数は減少傾向にあるのが懸念材料であり、2013年度以後どのくらい持ち直すかが今後のカギと見ている。 ここで2013年暦月の輸送旅客数も紹介する。

第 3 図

4. ANA/JALの将来動向の予測

この報告で問題にしているのは、ANA/JALが将来も道内路線を維持するのかどうかと言うことである。

ANAは輸送実績から見て経済的には運航を継続する意味がないと考えられる。 その原因は需要規模に対して投入しているDHC-8-Q400(74席)が大きすぎると言うことにつきる。 同機は事実上ANAグループの保有機材の最小のものなので更に小型の機材に変更して座席利用率を改善すると言う手法がとれず、また新たな小型機材を導入して維持する程道内路線に価値あるとは考えられない。 道内路線の運航にはQ400の運航基地である伊丹空港から仙台及び新潟経由で機材を回しており、それと道内路線を併せると計15便にもなるので、4〜5機が投入されていると見られる。 ANAグループは同機の保有機材量の2割強を採算のとれていなさそうな路線に使用していることになる。 それから考えると、今回発表された経営計画の狙いの一つが、Q400を道内路線から引き上げ伊丹路線の補強に投入すると見るのは間違ってはいないと確信する。

2014年3月のダイヤを見ると、伊丹発の比較的短距離路線で4路線がQ400とジェット機を混用している。 内訳としてジェット機が投入されているのは新潟線で6便中2便、松山線で9便中4便、高知線で6便中4便、そして熊本線が6便中4便で合計14便あるが、これら路線の使用機材をQ400に統一出来れば、需給関係も考慮しなければならないが、運航コストが下がって採算性が改善される見込みがある。

そして道内路線から引き上げる4〜5機がちょうどこれに充当できるのである。 経営計画は具体的な運航計画は示していないが、この計画が2016年度までのものなので、道内路線からの撤退はそれまでに発生すると見るのが妥当ではないかと思う。 それでは具体的な撤退計画が発表されるのはいつかと言うのが問題になるが、それは早ければ2013年度の決算結果によるのではないかと予想する。 ANAの道内路線からの撤退は地元の大きな反発を招くのは必至なので、ある程度の協議期間を見積もって比較的早い時期に打ち出してくるのではないかと考えられるからである。 ANAの低需要路線の整理はすでに始まっていると見られ、すでに2月1日から新千歳〜紋別線が休止しているが多分再開されることはないのであろう。 また4月から羽田〜三宅島線の廃止が決定している。

一方、JALの新千歳〜女満別線は見通しが難しい。 以前は使用機であるCRJ200(50席)が退役する情報が流れたが、その話は何時しか消えてしまい当分は使用されそうである。 ただ、機材グリの都合か女満別線にはE170(76席)も投入されてきている。 国内各地からは主として東北地方の空港からの需要を除けば羽田経由で女満別へ送客できるし、東北地方から女満別への需要がそれほど大きいとは想像出来ないので、基本的にこの路線は道内需要が対象と見られる。 輸送実績ではそこそこの座席利用率であるので採算がとれている可能性はあるが、それがJALグループ全体にどれほどの利益となっているのだろうか。 地域サービスのために運航しているとも考えられないが、JALの新千歳〜東北地方路線はCRJとE170で運航しているので新千歳に機材は回って来るので、それで現在程度の需要を確保出来るうちは、道内の権益確保の為にも運航を継続するのであろうと推測する。

5. HACの役割

それではもしANAが道内路線から撤退するとしたら、HACの役割は何であろうか。 当所とすれば当然HACが引き継ぐべきだと言いたいが、ここで一旦どうあるべきか議論したらと思う。 今迄もHACの採算不良を取り上げてのHAC不要論はしばしば聞こえる。 多分それはANAがあるからと言う背景の存在が影響していると推測するが、しかし、ANAがいなく成ってもHACは不要なのか。 ここでその議論を持ち上げるべきだと言う理由は、過去にでて来たHAC不要論はANAがあるからそれで良いと言うのか、道内航空路線そのものをいらないと言っているのか曖昧なので、HACの存続の議論はそこから始まるべきと考えるからである。

ジャーナリズムはHACは民間企業としての採算性を確保すべきだと言う。 一見正論であるが、これは大前提を無視している。 元々HACは商業的採算がとるのが難しくて営利企業である航空会社が進出して来ない道内の路線を運航する為に創立されている。 故に第三セクター会社なのである。 ANAが撤退するとすれば、ANAも道内路線では商業的採算が取れなくなったと言っているに等しい。 その路線をHACが引き継ぐとしても商業的採算が取れる保証はない。 それならばもう道内の航空路線網を維持するのは断念すべきなのだろうか。 巻き起こすべき議論の論点はまさにそこにある。 もしANAが撤退してHACが引き継ぐとしたら、大幅な事業体制の拡張が必要である。 それには多額の投資が必要になるが、それで引き継いだとしても事業採算が成立できるとは限らない。 改善努力をするのは当然としても、今の所は赤字となる可能性の方が大きいと言うのが正直なところであろう。 それで、ANAの撤退が明らかに成ったときHACが引き継ぐ準備をする前に、それには多額の投資が必要であり、それでも事業が赤字になる可能性があることを前面に出して、それでも道民はHACを、道内航空路線網を必要とするのか否かを問うべきである。 要するに元々赤字となる可能性のある事業なのである。 当所はHACの事業は営利事業ではなく、北海道の民生政策の一環であると考えている。 今迄HACの経営が行き詰まったときに北海道が手を差し伸べているのは、その見地からであろうと推測する。 当所はその考え方を支持する。 けれども道民がジャーナリズムも含めて、そのことがどのくらい理解されているのか疑問である。 もしHACがこれからも北海道の財政支援を必要とする事態の発生が予想されるなら、その時に非難浴びせられるよりも、今、十分に議論を尽くすのが良いのではないか。 万一、HACは不要であるという結論になったら、それは仕方が無いことである。 HACの役割は、そして道内交通に於ける航空の役割は終ったのである。

もしANAが道内路線から撤退してHACがそれを引き継ぐとしたら、今までのANA/JALの路線を補完する形のHACが儲かりそうな路線だけを選択して運航すると言う経営手法が通用しなく成る。 道内の航空網全体の維持に責任を持つ第三セクター会社として、商業的採算を度外視してでも維持しなければならない路線も出てくることを予期しなければならない。 離島路線もそれに含まれるが、離島路線には国の助成制度があっても道内内陸路線にはそれがない。 しかし会社としては商業的採算を取る工夫・努力が要求されるので、それにふさわしい事業体制とする必要がある。

6. ANA計画の狙い

これ迄の検討とホーム・ページで調べた2014年度の事業計画から、ANAの今回の経営計画に於ける国内線計画を要約すると、第2表のようなものになると推測する。 その中で、関西地区から旭川、女満別、釧路への直行便を計画しているのが注目される。 これは道内空港への送客について新千歳経由から直行便使用による競争力の強化を狙ったのではないか。 そう見れば、ANAにとって道内路線の利用度は更に低下することになる。 また新たに青森経由の伊丹から新千歳までの回航ルートを設定する狙いは何か、今後の展開を注目して行きたい。 前述のように伊丹発路線では3月ダイヤでは737-500で14便が運航されているので、もしこれらをQ400と交替すれば5機程度は退役可能になり、コスト削減に貢献するであろう。

推測するANA経営計画の狙い

|

経営計画の狙い |

推測する実行計画 |

1 |

国際線とのシナジー効果の向上 |

羽田路線のダイヤ改正による接続性の向上 |

2 |

事業の収益性の維持 |

競争に勝てる路線運営 競合のない路線:羽田〜紋別、福岡〜石垣、関空〜旭川、関空〜女 満別、伊丹〜釧路、伊丹〜萩・石見 競合出来る路線:新千歳〜利尻、伊丹〜青森、新千歳〜青森 |

3 |

需給適合性の向上と運航コストの低減 |

l 羽田〜三宅島線廃止によるDHC-8-Q300の完全退役 l DHC-8-Q400の北海道内路線からの撤退と伊丹〜四国、九州路線への投入による需給調整の容易化及び低コスト化 l DHC-Q400の伊丹路線投入により737-500の退役促進 |

4 |

ボーイング787-9の国内線投入 |

左記の通り |

第 2 表

7. ANA路線の引き継ぎ

もし予想通りにANAが道内路線から撤退する方向を打ち出したとしたら、問題になるのはその時期とペースである。 運航を停止するには航空法第百七条の二、4項により、原則としてその六ヶ月前に国土交通大臣に届ければ良い。 それで6ヶ月の予告期間をおけばANAは一斉にでも運航を停止できるが、その期間ではHACの引き継ぎ準備が間に合わない。 それでそのような状況が発生するときには、段階的に引き継げるようANAと協議の場を設けるよう申し入れるのが良いと思う。 そして移管の順序としてHACが現在運航している函館線と釧路線から始めるのが適当で、それから順次稚内、根室中標津と需要の多い路線に進め、HACの準備状況に合わせて移管して行くのが現実的であると考える。 女満別線はJALが当分運航すると見られるので、JALが運航している間はあえて競合市場に参入して行く理由はないと思う。

問題はANA/HAC協議の場の設定を誰がするのかと言うことである。 ANAは撤退後の問題に口出しできる立場ではないので、言い出すことは考えられない。 と言っても今HACが言い出すのも唐突に過ぎる気もする。 ここは道庁の出番ではないか。 道内の航空路線網の維持の必要性についての世論を代表出来る立場にあるので、北海道が近年のANA道内路線実績から将来維持に懸念があるとしてANAに問いただしても可笑しくないと思う。 もしかするとそんなことをするとやぶ蛇になって、かえってANAの撤退を促進すると言う懸念があるのかも知れないが、今や早くはっきりさせてその後の対策に取り組む方が現実的である。

8. 体制強化後のHACの姿

(1)運航基地の設定

もしHACが道内航空路線全体を運営するように成ったとしたら、どのような事業体制が必要になるかそれを予測して見ることにする。 現在のところ新千歳空港と丘珠空港の利用度は次のようであった。

2013年に於ける空港の利用度

|

|

旅客数 |

座席数 |

利用率 |

旅客数シェア |

新千歳空港使用 |

ANA |

404,304 |

835,895 |

48.4% |

75.1% |

JAL |

84,918 |

129,804 |

65.4% |

||

計 |

489,222 |

965,699 |

50.7% |

||

丘珠空港使用 |

HAC |

162,025 |

277,810 |

58.3% |

24.9% |

|

合計 |

651,247 |

1,243,509 |

52.4% |

100.0% |

新千歳空港の利用者は札幌地区発生の道内路線需要の75.1%を占めている。 これから推測すると新千歳空港と丘珠空港の利用シェアは大雑把に見れば3:1と見られる。 それ故にHACが道内の航空網全体を担当するとなれば、札幌地区の人口が市部南部に多いこと、及び新千歳空港での接続客のことを勘案すれば、丘珠空港だけに固執する訳には行かない。 それで運航を需要の多い新千歳空港に集中することも考えられるが、過去の経緯を勘案すれば新千歳空港と丘珠空港のダブル・ハブとせざるを得ないであろう。

(2)運航機材

運航機材は将来的にはともかく短期間で事業体制を拡張する必要性から、まず手慣れたSaab340Bで体制整備するのが得策と考える。 Saab340Bはすでに製造が中止されているが中古機市場から入手可能と見られるので、まずリースにて必要航空機を入手して運航体制を整備し、それが定着するのを見計らって次期機種の導入を図るのが良いと思う。 必要機数は需要水準を2013年暦年実績水準として見積もる。

第4表の計算には、函館〜奥尻線は計上されていないが実行上は上表の機数、11機の中で運航可能と見る。

将来の札幌発路線の必要機数

|

2013年輸送実績配分 |

計算上必要便数 |

実行的必要便数 |

必要機数 |

||||

新千歳 |

丘珠 |

新千歳 |

丘珠 |

新千歳 |

丘珠 |

新千歳 |

丘珠 |

|

札幌〜稚内 |

35,820 |

11,940 |

1.9 |

0.6 |

2 |

1 |

0.6 |

0.3 |

札幌〜利尻 |

23,208 |

7,736 |

1.3 |

0.4 |

2 |

0 |

0.6 |

0 |

札幌〜紋別 |

4,807 |

1,602 |

0.3 |

0.1 |

1 |

0 |

0.3 |

0 |

札幌〜女満別 |

127,669 |

42,557 |

6.9 |

2.3 |

7 |

3 |

2.0 |

0.9 |

札幌〜根室中標津 |

74,192 |

24,730 |

4.0 |

1.3 |

4 |

2 |

1.1 |

0.6 |

札幌〜釧路 |

105,203 |

35,067 |

5.7 |

1.9 |

6 |

2 |

1.7 |

0.6 |

札幌〜函館 |

98,323 |

32,775 |

5.3 |

1.8 |

6 |

2 |

1.7 |

0.6 |

|

469,222 |

156,407 |

25.4 |

8.4 |

28 |

10 |

8.0 |

3.0 |

註:赤字は運航する程の需要が無いことを示す。

第 4 表

以上の計算は座席利用率を70%頭打ちで出来る限り高利用率を見込んでの想定であるが、函館〜奥尻線を加えて合計39便/日を11機で運航することになる。 更に三沢線や函館〜旭川線などを運航するにはそれに引き当てる機材を追加して手当する必要がある。大雑把な見積もりには1機で3.5便/日が運航出来るので、札幌を含まない路線や道外路線を見込むとSaab340Bフリートの機数は最大12〜13機になると予想する。

(3)採算性の改善

第6章で道内路線経営に於ける採算性をとることの難しさを述べたが、それでもHACには採算性を改善出来る可能性があると考える。 その理由を次に述べる。

l ANAの採算性が悪いことの最大原因は、使用機材(DHC-8-Q400 74席)が需要に対して大きすぎることである。 しかし、HACの機材は36席のSaab340Bであるので需給調整がしやすく成り、適切な座席利用率を維持出来る可能性がある。

l HACが道内路線を全面的に運航するには、前述の通り相当事業規模を拡大する必要がある。 現在の高コストの最大原因はその小さな事業規模にある。 したがって事業規模が大きく成ればスケール・メリットが生じ、単位運航コストが自動的に下がってくる。

l 今後増機する場合、導入する航空機はすでに生産が中止されている比較的高齢機なので、機材費用が安い。 高齢機の問題は整備費が嵩むことであるが、エンジンや装備品の外注整備は機齢に関係なく、機体構造についてのみ問題になる。 機体の高齢化による整備費の増加はある程度避けられないが、保有機数が多く成れば機体の重整備も自社で行うことが可能に成り、それでコスト削減の余地を広げられる。

l 運航機数が多く成れば、ダイヤ維持も容易に成り、整備や不具合発生による運休の被害を相対的に小さくすることができる。

以上のように経営には細心の配慮が求められるが、事業の採算性を改善出来る余地が十分あると見ている。

加えて職員全員が職務に対して使命感を持つことが採算性の改善に重要であると考える。 報道等で知る地方の鉄道、バスなどの関係者の使命感の強さには感銘を受けることが多い。 その点、航空は市民の日常生活への密着度が低いので同一に論じることはできないかも知れないが、それでも地域の足の一部を担当するものとしての強い使命感を望みたい。 そして、そこから来る創意工夫によるコスト削減に期待したい。

そして、それを会社のサービスのあり方や運賃水準の設定具体的に反映しなければならない。 LCCに対抗せよとまでは言わないが、運賃の高さは地域の利用度に大きく影響し、利用度の高低が地域航空の地域への密着度に関係する。 会社経営にあたっては、地域の状況に合わせたサービスを提供する工夫とコスト削減努力が求められている。

(4)実行上の問題点

もしこの計画を実行するとすればその最大の問題点は、第一に事業体制拡張のための設備投資と要員確保に必要な資金であろう。 航空機はリースとするが、それでも要員の採用、訓練や施設・設備の整備には大まかに言って20億円くらいは必要に成りそうである。 但し、それは一時に必要なのではなく、準備段階に応じて費用が発生することになる。 またリースに当たっては第三者による債務保証が要求されることも予期して置く必要があろう。 この事業体制の拡張の必要資金の確保の為には増資が必要となろうが、それは現在の株主にも増資をお願いすると同時に、新たな民間資本の参加を広く呼びかける必要があろう。

ただ、安定した事業実績が示せていないので、資本参加にはなかなか応じてもらえないかも知れない。

それで一案として株式転換社債の発行などはどうであろうか。 社債としてならば元本の保全の見込みが立ち、事業の伸展に伴って会社信用が上がって来てそれが株式に転換されれば資金調達コストの圧縮が図れる。

但し、会社自体がそのような社債発行の条件を満たせることが前提である。

第二の問題点はパイロット、整備士及び運航管理者などの技術要員の確保である。 近い将来にこれら技術要員の世界的な不足も予想されているが、残念ながら対策に妙案はない。 外人バイロットの一時的採用も一案であるが、自社でも養成の一部の負担も考慮する必要もありそうである。 近年は一般大学でも操縦士養成コースを設置しているところがあるが、訓練費が多額の為に学生数が伸び悩んでいるとの報道がある。 それで、このようなパイロット志願の学生に対して奨学金をだすことも一案ではないか。 奨学金給付の条件は卒業後会社に一定期間勤務することとしその期間で奨学金の償還を行うが、その後も引き続いて勤務する場合は、償還の減免を行ったらどうかと思う。 この案に固執しないが、技術要員の養成に効果的な方策を講じる必要があることを強調しておきたい。 整備士については千歳に航空関係専門学校もあるので、多少は問題が少なそうである。

9. 総括

HACの存続の是非は一に道民の支持にかかっている。 そして、ANAが道内路線から撤退する可能性がある限り、そしてそうなっても道内航空路線網が必要であると道民が考えるならば、それまで何とかしてHACを維持し、強化しなければならない。 ANAでもHACでもない第三の航空会社が名乗りを上げてくる可能性は皆無と思う。 道内路線は日本で北海道だけにある都道府県内内陸路線である。 そのためにJRや長距離バスとの直接競争状態にもある。 しかし、広い北海道の故に過去の実績から見ると50万人強の航空需要が顕在している。 HACはその市場環境を十分考慮して道民の支持を得られるHACブランドの商品を設定し、提供しなければならない。 HACブランドの商品とは、HACが地域に提供する運賃も含めた全てのサービスを総合したものを言っている。 結局のところ、HACの将来はHACブランドの商品を提供でき、それが道民に受け入れられたときに開けてくると思う。 しかしHACブランドの商品の構築にはそのオリジナリティの確保のために、職員全員の創意工夫とそれを取りまとめる強力なリーダーシップが必要と考える。 時代に適合し、且つ会社を主張する個性ある商品作りには、しっかりと市場を見つめ、その要求するものを具現化できる想像力と手腕が要求される。 今迄のHACを外から見ている限り、彼らが築こうとしているHACとはどんな姿をしているのかは伺えない。 HACのリーダーたるものには、HACのめざすべき将来像を明確にし、社内のすべてのリソースをその構築に集結することが望まれるのである。 HACは近い将来に会社の行く末を左右するような局面に直面すると予想するが、その時期はそんなに遠い先ではないと思う。 HACの時代を先取りした果敢なる挑戦を期待するものである。

以上