●アンテナの種類

アンテナには色々な形のものがあり、それぞれ特徴があります。形状のほかにもアンテナの種類はその動作から、次の3つの視点から考えることができます。

(1)接地型アンテナと非接地型アンテナ

接地とはアースのことで、アンテナのエレメントの片方を地面や車のボディに接地することによって動作するアンテナを接地型アンテナといいます。例えば地上の1/4波長のアンテナを地面に接地することで地中が仮想的に片方の1/4波長のイメージアンテナの役割を果たし1/2ダイポールと同じ動作をさせることができるのです。代表的なのがバーチカルアンテナです。アースの代わりにラジアル(地線)を数本付けて動作させているのがグランドプレーンアンテナ(GP)です。モービルアンテナは地面の代わりに車体の鉄板部分にアースします。よってモービルアンテナで1/4波長のものは基台をボディに導通させなければなりません。ハンディ機のホイップアンテナも多くが1/4波長ですが、ハンディ機のボディをアースの代わりにしているのです。

非接地型アンテナとはエレメントの両方が空中に開放されているアンテナでアース不要です。代表的なのがダイポールアンテナで、給電点から左右に1/4波長のエレメントがあり合わせて1/2波長で共振します。基本的に1/2波長や1波長のアンテナは非接地型アンテナです。八木アンテナや各種ループアンテナも非接地型アンテナです。

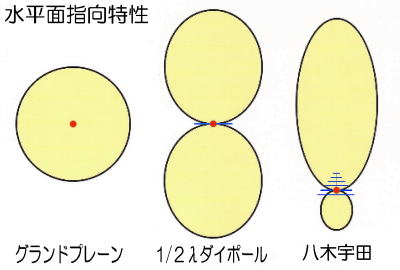

(2)指向性アンテナと無指向性アンテナ

一定の方向に電波が送受信されるアンテナを指向性アンテナ(ビームアンテナ)といいます。代表的なのがテレビ受信用アンテナにも利用されている八木宇田アンテナやパラボラアンテナです。

一定の方向に電波が送受信されるアンテナを指向性アンテナ(ビームアンテナ)といいます。代表的なのがテレビ受信用アンテナにも利用されている八木宇田アンテナやパラボラアンテナです。指向性により目的方向の送受信能力が向上しますので遠距離通信には有効です。さらに目的方向以外からの混信を避けることができます。アンテナを向けた方向以外との通信ができないので、ローテーター(回転装置)が必要です。

水平ダイポールアンテナは双方向(8の字特性)に電波が発射されますので、これも指向性アンテナの一種で双指向性アンテナといいます。

アンテナから電波が水平面に四方八方に発射されるものを無指向性アンテナといいます。代表的なのがグランドプレーン(GP)アンテナやモーピルホイップアンテナです。指向性アンテナに比べて利得は劣りますが、あらゆる方向との通信ができますので、近距離通信や移動局に適しています。デメリットとしては混信が多くなります。

指向性アンテナと無指向性アンテナの両方を設置し、目的や状況に応じて切り替えられる設備にしておけばベストです。

ここでは水平面の基本的な指向特性を簡単に説明しましたが、電波は立体的に発射されますので、垂直面にもそれぞれ指向特徴があります。それに周囲の環境や設置状況でも若干変化します。それらについては割愛しますので、興味のある方はアンテナハンドブック等を参照してください。

(3)水平アンテナと垂直アンテナ

設置方法の違いで垂直偏波と水平偏波に関連します。例えば1本のダイポールアンテナを地面に対して水平に設置すれば発射される電波面は水平偏波となり、地面に対して垂直に設置すれば発射される電波面は垂直偏波となります。GPやモービルホイップは必然的に垂直に設置しますから垂直アンテナです。ダイポールや八木アンテナは水平に設置すれば水平偏波となり、垂直に設置すれば垂直偏波となります。

一般的にアマチュア無線ではHF帯は水平偏波が使用され、144MHz帯より高いバンドは垂直偏波が利用されます。50MHz帯はどちらも利用されます。

直接波ではアンテナの偏波面が合わないと受信感度が下がりますから、直接波が基本のVHFやUHFではモービル局が多いことや固定でもGPアンテナが多いので、それら垂直系のアンテナに合わせたものと思われます。

HF帯はエレメントが長いですからダイポールも八木も水平に設置する方が容易です。HF帯は電離層反射波が基本で、電離層で反射すると偏波面が乱れますから、水平と垂直の違いはなくなります。よってバーチカルアンテナなど垂直系のHFアンテナでも交信できるのです。

アマチュア無線でもアンテナなどの各種測定機器があれば便利です。無線機もアンテナもコネクタ付ケーブルもすべて市販品の場合はそれらの取扱説明書のとおり設置すれば、よほどのことがない限り大きな不具合はないと思います。でもハムとしては最小限の簡易的な測定機器は所有しておきたいものです。アンテナとケーブルのマッチングを見るSWR計は必須と思ってよいでしょう。プロ用の測定器は非常に高価ですから、無線機の出力を測るパワー計と一緒になっているアマチュア無線用の通過型「SWR&パワー計」が安価(1万円前後)で便利です。パワーを測る際にダミーロード(擬似空中線)もあれば便利です。アンテナを自作する場合は簡易的な電界強度計(自作で十分)も必要でしょう。

アマチュア無線でもアンテナなどの各種測定機器があれば便利です。無線機もアンテナもコネクタ付ケーブルもすべて市販品の場合はそれらの取扱説明書のとおり設置すれば、よほどのことがない限り大きな不具合はないと思います。でもハムとしては最小限の簡易的な測定機器は所有しておきたいものです。アンテナとケーブルのマッチングを見るSWR計は必須と思ってよいでしょう。プロ用の測定器は非常に高価ですから、無線機の出力を測るパワー計と一緒になっているアマチュア無線用の通過型「SWR&パワー計」が安価(1万円前後)で便利です。パワーを測る際にダミーロード(擬似空中線)もあれば便利です。アンテナを自作する場合は簡易的な電界強度計(自作で十分)も必要でしょう。