TUZIE-辻永クラフト工房

昭和ミシンのすすめ

古い家庭用ミシンを活用してみよう!

| トップページ | 一窓店舗 | 工房・教室 | リンク |

| 革物作り入門 | 工具について | 革と福祉 | メール |

-TUZIE-

昭和ミシンのすすめ |

昭和ミシンと 手回しハンドル |

昭和ミシンを 使いやすく |

いろいろな 昭和ミシン |

昭和ミシンのすすめ あとがき |

| 昭和ミシンと手回しハンドル |

| 昭和ミシンとは |

1950年頃のブラザー HA1型 |

| このページで紹介する昭和ミシンとは、1950年前後から1970年頃までに作られた、主に鋳鉄製の本体を持つミシンのことを意味します。内部の部品も金属で、現在のミシンとは違い樹脂製部品はほとんど使われていません。その昭和ミシンを活用してみましょうという提案をしますが、それ以外の時期、例えば大正時代に製造されたミシンも一部対象に含まれますし、古いのとは逆に2000年頃まで作られていた鋳鉄製の職業用ミシンなども活用の対象に含まれます。ただ、私自身が昭和生まれで、昭和のミシンが懐かしいと思う気持ちがあり、対象となるミシンは圧倒的に冒頭の時代のミシンが多いので、ざっくりとわかりやすく大雑把に、昭和ミシンと呼ぶことにしました。 同じ昭和のミシンでも、1970年以降はプラスチック外装のミシンが増え、内部の部品にも樹脂製の部品が多く使われるようになっていきます。内部機構の規格やミシンの制御方法も変わっていきます。これらの白物家電のひとつへと変化していくミシンは、昭和ミシンの主な対象には含まれていません。 このサイトを作り始めた2002年頃にも、家庭用ミシンについては少し書いたことがあったのですが、今回は本格的に活用を勧めたいと思います。 |

| いろいろな使い方ができる昭和ミシン |

さて、昭和ミシンで特筆すべきことは、1台のミシンをいろいろな使い方で利用できるということです。それは現在のミシンには無い、昭和ミシンの大きな 特徴のひとつです。 足踏み仕様・ポータブル台と小型モーター仕様・手回しハンドル仕様を見てみましょう。 |

ミシンを収納できる標準的な足踏み台 台はハッピー ミシンは1960年ころのジャノメ  自作の天板 ミシンは母のシンガー15U 若気の至りで純正の天板は壊してしまった・・後悔先に立たず |

|

昭和ミシンの定番。足踏み仕様。足でペダルを前後に踏むことによってプーリーを回転させて駆動させます。足漕ぎという言い方もされるようです。自転車でもペダルを漕ぐと言いますものね。少しコツが必要ですが、すぐに慣れます。軽く動作し、細かいところを手で回しながら縫うときにも、とても軽やかに操作することができます。

足踏み台は鉄脚の上に木製の天板が載っていることが多いのですが、後期になると鉄脚では無くて木製の家具調の台が増えてきます。いずれも、ミシンを台の天板の中に収納できるようになっていることが多いです。 家庭用の規格はある程度決まっていて、平ベッド部分のサイズ等は各社各機種共通です。そのため、ミシン本体と足踏み台のメーカーが違っていても、ミシンを台に載せることが可能です。ただし、天板の中に収納するとなると、機種によっては部品が邪魔になり収納できない場合があります。HA1型に準じたミシンはほぼ問題ないのですが、その後の各社オリジナルデザインの機種や、ジグザグ機能のある機種になってくると、収納できないことがあるかもしれないということです。収納せずに出しっぱなしだと問題ありませんし、そのほうがミシンを使いやすくて良いのではないかと思います。 足踏み台は重さがあり、とても安定した状態でミシンを使うことができる、これぞ昭和ミシンという形です。 |

自作の台と小型モーター仕様のミシン  市販のポータブルケースとリッカーのジグザグミシン(重い!) 後ろにあるのはカバー |

| 多くのミシンが足踏み仕様であった昭和ミシンですが、既製服を買うことが一般的になり、家庭でのミシンの利用の機会が減っていくと、場所を取るために邪魔にされるようになっていきます。そこで広く行われたのが、ポータブルへの仕様変更です。プラスチックのポータブルケースに載せ、小型のモーターを取り付けるだけの簡単改造でした。ミシン本体に、モーターを取り付けるための台座があり、取り付けは簡単です。最初からポータブルケース仕様の製品も、各メーカーが販売していました。 一見、合理的で使いやすそうに見えますが、昭和ミシンは鉄の塊のようなもので重いことが多くて、持ち運びに適しているとは言えません。実際、ポータブルにしたもののあまり使われず、コンパクトになりそのまましまい込まれてしまったミシンも多かったのではないかと思われます。 昔の小型モーターは、現在の小型モーターよりも回転数が低く、使ってみると意外と使いやすいものです。回転数が高くなると家庭用のミシンは振動が大きくなりますし、ほどほどの回転数が使いやすいのです。 モーター仕様の昭和ミシンには、小型モーターの回転を制御する、ボタン式のコントローラーが付いている時が少なからずあります。このボタン式コントローラーは現在ではほぼ姿を消して、足で操作するフットコントローラーが一般的になりました。フットコントローラーでは、どのくらい踏み込むかでモーターの回転速度が変わるため、フットコントローラーで使用するミシンを「足踏みミシン」と間違って言う人が時々いらっしゃいますので、ミシンの話を人とするときには、「足踏み」が何を意味しているのか、少しだけ注意が必要です。 |

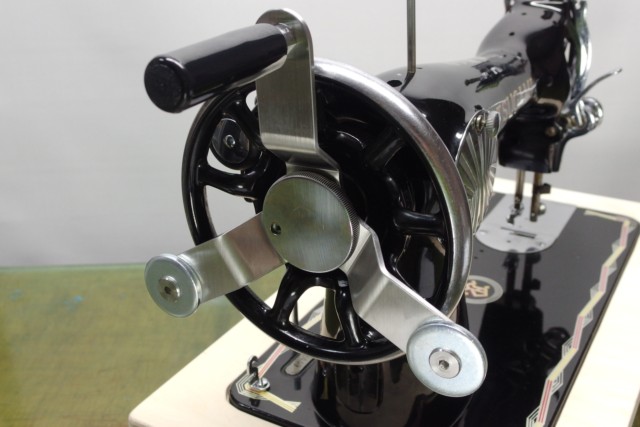

手回しハンドル仕様 3倍速で回る |

| 足踏み以前、ミシンは手回しでした。その頃から機構が変わらない、ギア入りの手回しハンドル仕様です。「手回しミシン」でも多くの画像検索ができますが、英語の「hand crank sewing

machine」で検索すると、美しい古い手回しミシンの画像がよりたくさん出てきて、目の保養になりますのでお試しください。 画像のものは、現在でも入手可能な手回しハンドルですが、生産が不安定なようで入手できない時もあるようです。1:3のギア比で、ハンドルを1周回すとミシンは3周動きます。心地よい早さで、適度に回転数を稼ぐことができますが、その分力の伝達はやや弱くなり、レザークラフト用途では少し力不足に感じることがあるかもしれません。 この手回しハンドルの取り付けは、前記の小型モーターと同じようにミシン本体の台座に取り付るので簡単です。ただし、プーリーがスポークタイプ(網プーリー)であることが必須条件です。職業用ミシンにもスポークタイプのプーリーがありますが、私が試してみた機種では、台座とプーリーの位置関係が家庭用とは少し異なっており、使うことができませんでした。 たまたま遊びに来てくれた小学生が、このミシンで革小物を縫うのに挑戦したことがありますが、簡単な操作で自由な早さで縫うことができるので、楽しく作業できました。 |

| 辻永式ミシン用手回しハンドルでパワーアップ |

| 昭和ミシンがいろいろな使い方ができることを紹介しましたが、次に紹介するのが今回の本命、辻永式ミシン用手回しハンドルを取り付ける仕様です。1:1で上軸を直接駆動させるハンドルです。1:1の手回しというと、他には八方ミシンくらいしか思い当たりませんね。辻永式ミシン用手回しハンドルには、1型・2型・3型の3種類あります。 この手回し仕様の特徴を一言で言うと、「改造いらずで遅くて静かで力強い」となります。 でも、手縫いしかしない人にとっては、「改造いらずで早くて静かで力強い」となるかもしれません。 |

1型ハンドル  グリップが真横の位置で静止しているのは 糸巻き装置をブレーキにしているから グリップが真下の位置まで重さで勝手に動いてしまうのを防ぐ |

| 考えた順番とアームの数が一致するので、1型・2型・3型と名づけた3種類のハンドルがあるのですが、最初に考えすべての基本となった型がこの1型です。最も単純な形で回しやすいのですが、重さが1方にだけ片寄るので、その重さの片寄りのためにミシンが勝手に回ってしまうという欠点があります。 勝手に回る可能性があるということは、針も思わぬ時に上下する事になり、それは安全性に直結します。そのため、1型は万人におすすめできる型ではありません。 糸巻き装置がしっかりしていれば、糸巻きのゴムをプーリーに押し当てた状態にすることによって、糸巻き装置をブレーキ代わりに使うことは可能です。 |

2型ハンドル |

| 2型は、グリップ側とカウンターウエイト側のアームの重さのバランスをとっているので、手を放しても勝手に回転することはありません。1型と比べると安全性が高く、万人におすすめできる仕様のハンドルです。 グリップとカウンターウエイトのアームが一直線なので、回す動作の中でグリップを掴んだ手が最も奥に行った時に、カウンターウエイトが正反対の最も手前に来ることになります。その時に、服の袖などにカウンターウエイトが接触しやすくなるという、構造上の性質があります。これは、慣れの問題という面もあり、グリップの掴み方や腕の位置が適切であれば、ほとんど接触すること無く使うことができます。 |

3型ハンドル |

| 3型は、120度の角度で3本のアームがあり、それぞれの重さのバランスをとっています。もちろん、手を放しても勝手に回るようなことはありません。3型だけの機能として、グリップの位置を円周上の6箇所から選ぶことができるので、使いやすいブリップの位置設定が可能です。3型は機能的な型で、2型よりもカウンターウエイトが袖に接触しにくい型でもありますが、ほとんどの場合は2型で間に合います。 グリップは各型共通です。消耗品的な性格の部品になるかもしれませんが、重さのバランスを取る必要があるので、交換が必要な場合には適切な重さのグリップを用意いたします。また、グリップの回転を滑らかにするために、取り付け時にグリップ内部にシリコンオイルを差しています。プラスチック部品に普通のミシン油などを差すと劣化を早める時があるそうなので、シリコンオイルが無難なようです。 |

左から 1型・2型・3型  |

| 2015年12月時点での価格は下記のとおりです。 1型:6,000円 2型:9,000円 3型:15,000円 (いずれも税別) *正確なレーザー加工と丁寧な曲げ加工で精度の高い仕上がり。 *各種のプーリーに対応するサイズと形状で設計。 *金具本体は3ミリ厚のステンレス。 *グリップとカウンターウエイトの素材は、樹脂・鉄・ステンレス。 *レーザー加工の焼けや、曲げ加工跡が付いている時があります。 ○機械による加工ではありますが、一点ずつ手作り的に人の手で仕上げられております。量産品ではありませんので、納品まで時間のかかる場合もあります。 |

| 取り付け簡単手回しハンドル |

辻永式ミシン用手回しハンドルの取り付けは、とても簡単です。家庭用ミシンのモーター仕様の小さいプーリーから、足踏み用の大きめのプーリーまで、多くのミシンに取付可能なようにデザインしました。また、鋳鉄製の職業用ミシンにも取り付け可能です。そして、革用の腕ミシンの定番である、TEシリーズの標準的なプーリーにも取付可能です。 では、さっそく取り付け方を見ていきますが、まずはプーリー部分の確認です。 |

プーリー部分には様々な形とサイズがあるが 基本部分は共通規格で作られていることが多い  プーリーのデザインとサイズはだいぶ違うが共通規格  鋳鉄製職業用ミシンも共通規格  TE-1も共通規格 |

| ミシンのプーリー(はずみ車)の部分が、これらの画像のようになっていたら、ハンドルの取り付けを簡単に行うことができます。プーリーの形ではなく、中央のストップモーション大ネジが同一仕様であればほぼ問題ありません。1970年頃までに作られた家庭用ミシンは、HA規格という共通の規格に準じて作られたものが多く、このプーリーの部分も共通規格のミシンが多いのですが、ごく一部に独自仕様の変わったミシンがあります。めったにありませんが、そういった変わった規格のミシンには、取り付けられないとお考え下さい。 昔の鋳鉄製の職業用ミシンや革の定番TEミシンにも取り付け可能ですが、家庭用と比べるとミシンの横幅が広くなるので、手で回す動作をする上では、家庭用よりもハンドルが遠くなり、回しやすさは劣ることになります。一方で、職業用ミシンでは、押え金などの選択肢が増えるという利点もあります。 |

小ねじをゆるめてはずしてから 大ネジをはずす |

| プーリーの中央の円盤型の部分はネジになっていて、ストップモーション大ネジといいます。このストップモーション大ネジを緩めるためには、大ネジに付いている小ねじをまず緩めてはずします。この小ネジは、糸巻きの時にストップモーション大ネジの回転し過ぎを防ぐためのネジです。 |

大ネジを外すと座金が現れる  座金を外すと上軸の切り欠きが確認できる |

| ストップモーション大ネジを外すと、外側に突起が3つあり内側に突起が2つある座金が出てきます。その座金もはずします。すると、ミシンの上軸の端にある切り欠きがはっきりと見えます。 |

ハンドル金具と上軸の切り欠きを合わせる  ストップモーション大ネジと0.5ミリ厚のワッシャー  簡単に取り付け完了 |

| 上軸の切り欠きに、手回しハンドルの切り欠きを合わせてはめ込みます。ハンドル金具とストップモーション大ネジの間には、厚さ0.5ミリほどのごく薄いワッシャーを入れます。これは、ストップモーション大ネジとハンドル金具の接触面積を減らし、ネジを回しやすくするためです。最後にストップモーション大ネジをしっかり絞め込むと、ハンドルの取り付け完了です。簡単ですね! |

使わなくなる座金と小ねじ |

| 手回しハンドルを取り付けた後は、座金と小ねじを紛失しないように大切に保管してください。元の状態に戻すときに、必要になります。 ご覧いただいたように、辻永式の手回しハンドルの取り付けは、ミシン本体には全く加工の必要がありません。簡単に取り付けることができて、なおかつ簡単に元の状態に戻すことができますので、アンティーク品の価値を損なうこともありません。 またプーリーに直接グリップを取り付ける改造と違って、上軸からグリップまでの距離がプーリーの直径に依存することがありません。プーリーのサイズに関係なく、上軸からグリップまでの距離はハンドル金具のサイズで決まっているので、どのミシンに取り付けても適切なハンドル長さとなり、力強く回転させることができます。 |

| グリップの位置はとても大切 |

手回しハンドルの取り付けに際しては、グリップの位置をどこにするかが使用感に大きく関係します。針が革に刺さる時に、グリップの位置が手前側にあると、使いやすいと感じる人が多いと思われますが、ご自分で実際に操作して判断してください。 |

1型と2型の切り欠きの位置 左が標準のタテイチ 右がヨコイチ タテイチが標準品で ヨコイチはデータのみ準備している |

| 1型と2型は、どちら向きに付けるか2択になりますので、どちらか使いやすい向きで取り付けて下さい。2択なのでグリップの位置の選択は限られますが、問題なく使うことができるはずです。養護学校や福祉施設での利用を念頭に考え始めたものですので、作業内容や使用者のご都合でどうしてもグリップの位置を変えなければならないという場合には、切り欠きの位置を90度ずらした手回しハンドルも用意することができます。3型はグリップの位置の自由度が高くなりますが、値段と機能のバランスでは2型が最もおすすめできます。 |

3型はグリップ位置の選択肢が多い  取り付け向きによりグリップ位置を6箇所から選ぶことができる |

| 3型はグリップの取り付け位置の選択肢が多くなります。切り欠きに合わせてはめ込む向きを変えると、6箇所からグリップの位置を選ぶことができます。グリップの位置を変えるときには、グリップとカウンターウエイトを入れ替えて下さい。(上の2枚の画像は、プーリーを回して6箇所の位置をわかりやすく示しただけで、実際には向きを変えて取り付け直してはいません。) |

| 使用上の注意 |

|

このページのトップへ |

| トップページ | 一窓店舗 | 工房・教室 | リンク |

| 革物作り入門 | 工具について | 革と福祉 | メール |

-TUZIE-