2005年12月07日 アナログマンその91

「ようやくテキスト作りへ」

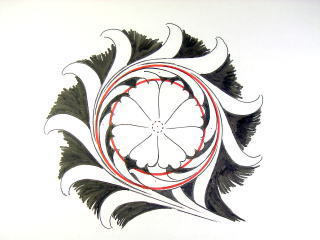

特別に紹介したいと思う画像もないので、今回は少し前に表紙に使っていたカービングの、仕上げ前の画像です。色や雰囲気は、実物とはずいぶん違っているように感じます。

カービングの通信制レッスンを考えてみようと言うことを、しばらく前に書いたのですが、内容はずいぶん前から考えていました。でも、実務面の細かいところがまったく決まっていなくて、準備がなかなか進まずにいました。

例えば、テキスト作りはパソコンのどのソフトを使おうか、あるいは手書きにしてみようかなどと、すごく初歩的なところで迷っていました。いつも、時間をとびとびで考えるので、決まるまでに時間が掛かってしまうのです。それもようやく決まってきて、テキストやレッスン用のウェブページを作っていく段階になりました。

とは言っても、いつも何事も時間の掛かってしまう私のことですから、これから順調にことが運ぶとも思えません。最初から最後まで資料を全部用意してしまうのは大変なので、レッスン開始と同時進行でやっていこうかとも思っています。でも、果たしてレッスンを受講してくださる人がいるのかどうか、ちょっと心配もあります。

カービングの感覚としては、私はやや古い感覚を持っているので、最近の流行りの傾向とはまた違った面からの切り口になると思いますが、私なりの方法でのレッスンを考えています。興味のある方は基本的な刻印などを用意していただき、革を叩いて練習などをしておいてくださいませ。最初のレッスンは、パターンだけを渡して 「適当に彫ってみてくださいね」 というレッスンになる予定ですので、ちょっと革と刻印に慣れておいてくださいね。

これで、「よし、慣れておくぞ」 と思ってくださった人が、一人でもいてくださればいいのですが・・・。

|

このページのトップへ

|

2005年11月19日 アナログマンその90

「CDサークル」

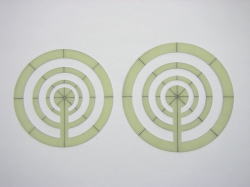

カービングデザイン用の同心円テンプレートの製品版ができました。ちょうど1年くらい前に考え始めたテンプレートです。

前回のアナログマンに書いた通りで、需要は限られる製品だと思われますが、これからカービングデザインに挑戦していきたいという人には、手軽に使うことができると思います。

同心円を簡単にバランス良く描くことができて、中心点や水平・垂直・45度の基準点なども手軽にマーク出来ます。お試しください。

円を基本構成としたパターンは、装飾模様の基本的な構成ですし、ここのところ革のカービングでも主流といえる構成なのですが、私はこの手のパターンを描くのが下手でとても苦手なのです。何とかして、少しでも楽にパターンを描きたいなーと思って、このテンプレを考えました。

いつもの自己満足なのですが、このテンプレを作ってから、この手のパターンを描くのが少しは楽しくなりました。人により、こういった基本的な構成の工程や工夫は様々で、それぞれにいろいろな方法で行っているものだと思います。いろいろな方法が考えられる中で、私に合っていたのがこの同心円テンプレでした。

カービングのパターンにも様々な感覚があるので、伝統を踏まえながらも自由に創作を楽しみたいですね。

ところで、このテンプレートの名前は「CDサークル」にしました。カービングデザイン用の輪っかだなーと思って、あまり深く考えずに決めたしまいました。でも、デジタル技術が進んで音楽CDかこの先減っていった時に、CDの愛好家のサークルができたらこんな名前になりそうですね・・・。

道具の名前をてきとうに決めてしまうのはいつものことだし、まっ、いいか。 |

このページのトップへ

|

2005年11月13日 アナログマンその89

「日暮れが早いなー」

秋も深まり、もう冬が間近という雰囲気のこの頃です。ヒーターで部屋を暖める毎日ですが、灯油が高いので今年は節約を心掛けたいところです。

これから12月末にかけての季節が、私は1年のなかで最も嫌いです。何故かというと日没が早くて暗くなるのが早いからです。4時を過ぎると暗くなり、5時にはもう夜の雰囲気です。この暗さに気が滅入ってくるのです。冬至を過ぎ、雪が積もった真冬の方が光が反射されて明るく感じるので、今の時期が最も暗く寂しく感じます。

さて、このところトップページの一言欄も休んでおりますが、サイト以外のことでいろいろとやることがありまして、こまめに書くのをさぼっております。忙しくなりそうなので、しばらく一言欄は休みがちになるかもしれません。

それから、前に告知していた手縫いバイスの販売は、私がまた製作に当たっての注意点を増やしたので、遅くなっております。もう少しお待ちください。カービングデザイン用のテンプレートは、間もなく仕上がる予定です。需要の限られるものだとは思うのですが、カービングデザインの入門から応用まで使って頂けるのではないかと思う一点です。

今回の画像は、時計バンドです。カービングを入れるためにやや太目のデザインです。狭いスペースへのデザインで、なかなかおもしろいものだと思って作りました。私は自分でふだん時計を腕にはめているのが苦手なので、腕時計をポケットに無造作に入れているのですが、もうー少しおしゃれに時計を持てるように、何か自分用の革のアイテムを作ってみようかと思いました。

思っただけで、いつになったら現物が出来るのかわかりませんが・・・。

自分の物って、後回しになってしまうんですよね。

あ、そうそう、忘れるところでした。

前回のドライヤーなんですが、スイッチのところに潤滑剤をスプレーしたところ、なめらかにスイッチが動くようになってしまい、また寿命が延びてしまいました。もう少しだけ使うことになりました。

|

このページのトップへ

|

2005年10月25日 アナログマンその88

「そろそろ・・・」

このドライヤーは、使い始めて十数年になりまして、何度も床に落としているうちに、いろいろなところにガタが来ました。でも、ご覧の通りで金網や針金で 補修しながら使っています。

ところが最近、スライド式のスイッチがとても重くなってきて、そろそろ買い換えの時期が来てしまったのかなと思っています。そろそろと言っても、もはやとっくに買い換え時期は過ぎているのかもしれないのですが・・・。

ドライヤーは、脇役ながらもいつも作業台のすぐ側に置いてあるもので、無くてはならない道具の一つです。わざわざ紹介する機会もないし、今回アナログマンに載せるべき画像も特にないし、それで何となくこんな画像を載せてしまいました。

このところ、左手甲の骨にヒビが入ったり、手首から甲の複数の関節を傷めたりで、いまひとつ調子が出なかったのですが、ほぼ回復してキーボードも以前通りにブライドじゃないタッチで、私なりの迅速?なスピードで打てるようになりました。力も9割方はいるようになりました。

ただでものろい私の仕事が、ますます遅くなっていたので、少しは遅れを取り戻さねばと思っているところです。昨年来、諸処の事情で工房の営業時間をずいぶんと短縮していたのですが、こちらもそろそろ以前の営業時間に戻していけるように、ただいま調整中です。

|

このページのトップへ

|

2005年10月10日 アナログマンその87

「いろいろと変更」

久しぶりにじっくりとサイト作りに時間を掛けて、いろいろと更新しました。まずは、サイトの表紙を変えました。このところ続いてきたパターンとは、ちょっと雰囲気を変えました。

この10月5日で、サイト公開から丸3年となりましたが、ちょうど良い時期に?左手をケガして、片手のマウスで作業のできるフレームページへの構成替えを行いました。基本的なサイトのデザインは変えませんが、ページ数の多いコンテンツのいくつかをフレームページに構成し直しました。

フレームページに構成し直したのは、革物作り入門・一窓店舗・一窓展示会・革とリハビリ・特製工具・工具の仕立て・物作りの人々・アナログマン辻永・つじえの花園、以上の各コンテンツです。

はじめてフレームページを作ってみて、意外と簡単かなと思って作業していたのですが、やっているうちにいろいろな不都合に気がついて、やり直しの連続でとても時間が掛かってしまいました。長時間パソコンの前に座っていたので、もう飽きてしまいました。手の調子もほぼ戻ってきたので、パソコンの前にあまり座りたくない気分になってきています。仕事でパソコンに向かう人って、すごいですね。飽きることがないのか、飽きても我慢しているのか、飽きない人だけが仕事として続けられるのか・・・・・。

そう、飽きてしまってと言いますか精神力を使い果たしてしまったと言いますか、ページがちゃんとできているか最後の確認をする気力がありません。ご覧になっておかしなところに気がつかれた方は、ぜひご連絡ください。お願い致します。

フレームページに構成し直して、更新作業がやりやすくなるはずなのですが、ちょっと時間をおいてから、ぼちぼち考えていきたいと思います。

ページのアドレスが変わったので、ネット上のアドレスでリンク切れ状態になるものが発生すると思われますが、お許しください。

では、また。

|

このページのトップへ

|

2005年09月26日 アナログマンその86

「表紙6代目」

表紙の画像をまた変更しました。革の大きさは前回までと同じです。8代目まで用意してあるので、比較的短期間にあと2回ほど変更する予定です。

今回のパターンは、前回のパターンと同じ基本構成から描き始めましたが、前回のパターンと比べると、印象がずいぶん異なったものになっています。とりあえず描いたという段階で、パターンの吟味という点では、これからという感じのものです。

このパターンと前回のパターンの基本構成が同じというのは、かなりわかりにくいとは思いますが、唐草のパターンにもいろいろな感覚がありまして、そのいろいろな感覚を自分の中で試してみることは、とても楽しい作業なのです。まだまだ力不足で、思ったようなパターンにはなりませんが、才能の無さを今さら嘆いてもしょうがないので、少しはましなカービングができるように、あれこれと描いたり叩いたりしているのであります。

ああ、もっとうまくなりたい。

|

このページのトップへ

|

2005年09月20日 アナログマンその85

「また新工具開発中・・・こんどはカービング用」

この画像は、ただいま開発中のテンプレートです。カービングのパターンを描く時に使用する、同心円定規です。

使用感は、とても良いものです。自分の好みで作った物なのでもちろんですが、いつでも身近に置いておきたい道具のひとつになりそうです。

カービングパターンにはいろいろなものがありますが、その中でも基本的な構成のひとつであり、また最近の主流とも言える、円を描いて流麗に流れる唐草模様を描く時に使うことを想定しています。

私のサイトを見てくださる人の中で、カービングをしている人、またその中でもパターンを自分で描いている人が何人いるのかを想像してみると、その人数はごくわずかなのではないかと思われます。したがいまして、カービング用のテンプレートの需要は極端に少ないと見込まれますが、今までカービングデザイン専用の同心円定規は作られていなかったと思われますので、例え少量でも世に出したいと思う次第です。

まだ試作段階ですので、これから若干の修正を加えて製品化する予定です。基本的には、私にとって便利なもので私が自分で欲しくて作るものなのですが、デザインに興味のある人にも購入して頂ければと思っています。

このテンプレートをメインに使うわけではありませんが、カービングとデザインの通信制のレッスンコースをちょっと検討中です。やってくださる人がいるかどうか怪しいところですが、あたためてきた内容があるので、少人数を対象に企画してみようかと思っています。

|

このページのトップへ

|

2005年09月15日 アナログマンその84

「表紙5代目」

先月に続き、表紙のカービング画像を変えました。5代目になります。革の大きさは、203×254ミリです。

前回と似たような基本構造から書きましたが、流れの組み込みが前回とはやや違います。カービングに興味のない方には、前のカービングとあまり違いがないように感じるかもしれませんが、それなりに変えてあります。

最近、表紙に使うことのできそうなカービングを数点用意しました。これからしばらくの間、表紙をときどき変えていく予定です。

今回の一連のカービングでは、デザインやカービングをしながら、自分の技術と感覚を再確認する作業を行いました。印象の異なる数点のカービングを行いましたので、カービングに興味のある方はときどきサイトの表紙の画像を見てください。

|

このページのトップへ

|

2005年08月20日 アナログマンその83

「表紙4代目」

表紙のカービング画像を変えました。4代目の表紙です。

革の大きさは、203×254ミリです。このパターンは私にとっては細かい柄です。どちらかというと、もう少し大きめのパターンを、思い切り気持ちよく叩くのが好みです。

しばらく前からやってみようと思っていたことがあり、それを試しながらデザインとカービングをしました。

いくつか決めごとを作ってからのデザインだったので、ちょっと窮屈だったのですが、まあまあ思い通りにできて、いくつか確認もできました。次のデザインからは、もっと自由に描きたいところです。

今年は春先から、このような細いラインのパターンをカービングするための刻印を新たに整えたので、かなりカービングはしやすくなりました。刻印はもう少し増やそうかと思っています。

|

このページのトップへ

|

2005年08月05日 アナログマンその82

「やみくもに・・・」

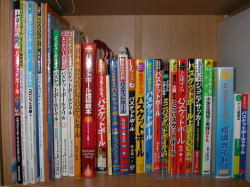

この本は、ほとんどがバスケットボールの参考書です。ビデオも一本あります。サッカーの本も少し入っていますが、スポーツに共通する考え方を学ぶのに、サッカーの本は適しています。

何もこんなに買い込まなくても良さそうなものですが、やみくもに揃えてしまうのは、私の悪いクセです。でも、書いてあることや考え方は、時代により変わっていたり、著者により違いがあるので、ある程度の冊数は必要なようです。

最初は文章も図解も理解できなかったのですが、最近は読んでいるとだいたいわかるようになりました。とにかく目を通し続けていると、わかるようになってきますね。

週に一度のバスケの練習会には子どもと一緒に参加しています。もともとうまくないところに、26年ぶりなので、つまりかなり下手なのですが、けっこう楽しいです。子どもに間違ったことを教えないで、親父の面目を保てるように、この参考書が役に立っているわけです。

でも、この本やはり多すぎかもしれません。地元の書店が充実していないので、内容のわからないまま通販を利用し、ついつい増えてしまいました。

ネット通販のワナに、かかってしまったかな・・・。

|

このページのトップへ

|

2005年07月26日 アナログマンその81

「工房の中のブラックホール」

工房のゴミ箱です。この中に、いろいろなものが吸い込まれます。まるでブラックホール。

ときどき、工具が無くなってしまいます。最近では、重さ約1キロの文鎮が無くなりました。その前は、ハトメ抜きを加工したスポッツ用の穴あけの「なまはげ君」が、無くなりました。

なにせ、いつの間にか無くなってしまうので、証拠はないのだけれど、たぶんこのゴミ箱に吸い込まれてしまったと思うのです。過去には、とても気に入っていた革包丁を無くしたこともあります。

何かが無くなった時には、必ずゴミ箱の中を捜し、捜し物が出てくることも少なくないのですが、無くなっていることに気がつかずに捨ててしまった時には、どうしようもありません。

工具を無くした時って、本当に悲しいんですよね。でも、ゴミ箱もいつでも使いやすいところにおいてあるので、何かの拍子に作業台から物が転がり落ちるのは、なかなか防ぐことができずにおります。

もう少し注意深い人間になりたいのですが、工具を無くしてしまう実績は、確実に積み重ねられていくのでした。(悲しいー)

さて、これは私の住む秋田市の指定ゴミ袋です。蕗(ふき)の葉のモチーフに竿灯マーク入りですね。

これは半透明のゴミ袋ですが、透明な袋もあります。半透明は燃えるゴミで、透明は燃えないゴミと分かれているのですが、現在のゴミの分別は、最近では珍しいのではないかと思うほど、大雑把になっています。

燃えるゴミの中に、ガラスや金属やプラスチックが入っていても、基本的には大丈夫なのです。もちろん革も大丈夫。たとえば、お湯を入れるポットなども燃えるゴミとして捨てることになります。

焼却炉が高炉式で高温で燃焼させるので、ほとんどの物が焼却できるらしいのです。高温ゆえに、ダイオキシンも分解できると言うことになっています。本当かどうかは怪しいけれど・・・。

もう何年も前の話しになりますが、実は、ドイツ製の高効率で燃料の消費の少ない焼却炉が導入予定だったようです。でも、決定の2週間ほど前に、急に日本製の高炉式の焼却炉になったそうです。裏で何かがあったのかもしれませんね。

かくして、秋田市民は、わずらわしいゴミの分別とは無縁で、せいぜい古紙やペットボトル・金属資源ゴミ・乾電池程度に分けるだけでよくなりました。燃えるゴミの中に、ガラス素材や金属素材があってもOK!(金属などは、高炉であとから回収されるらしいです。)

高炉式は、燃料をたくさん燃やさないといけないので、たぶん原油高の現在はかなりのコスト高になっているはずです。ドイツ式の省エネ高効率タイプにしておけば良かったのにと、焼却炉導入の当時の裏方がどこかでつぶやいているかもしれませんね。

ゴミの分別が大雑把で楽なのですが、これで良いのかなーと疑問に思っている人も少なくないようです。資源ゴミにしても、ペットボトルの形状をしていないペット製品は集めてくれないので、焼却炉行きです。本当にこれで良いのか、私もゴミ収集の方法を不思議に思う時があります。

さてさて、私の工具達は、高温で燃焼分解され、金属は溶けて回収されたのかもしれません。

工房内ブラックホールの向こうには、何でも燃やし溶かしてしまう、高炉式ブラックホールが待っているというお話でした。

|

このページのトップへ

|

2005年07月11日 アナログマンその80

「ヤゴもいろいろ」

糸とんぼの幼虫(ヤゴ)です。実ははじめて見ました。ずんぐりとしたヤゴは、子どもの頃から身近によく見てきましたが、糸とんぼのヤゴがこんな形だとは知りませんでした。

お尻に3本のシッポ?がはえていて、まるで矢羽根のようです。

泳ぐ時は、身体をくねらせて、まるで魚のように泳ぎます。自分のイメージの中のヤゴとは違う生き物でした。

捕ってきてから容器で飼っていましたが、少しずつ羽化してトンボになり、飛び立っていっています。

さて、サイトを見ていただいた感想として、ときどきメールなどで 「こだわり」 と言う単語をちょうだいする時があるのですが、こだわっている事柄はあまり無く、自分の好みのまま適当にやっているだけというのが実態です。

サイトに書いていることも、私の思い込みを好き勝手に書いているだけですので、あまり信用せずに読んでください。人によりそれぞれの考え方や方法がある中での、ほんの一例というところです。

ヤゴもいろいろ、クラフトマンもいろいろと言うことで・・・!?

ところで、このページは、いま120kくらいのデータ量です。いままでだとそろそろ新しいページを作っていたサイズです。でも、専門家に先日尋ねたところ、1ページ当たり300k以上でも心配ないと言われたので、これからは1ページ当たりのサイズをいままでよりも大きめで行くことにしました。

|

このページのトップへ

|

2005年07月01日 アナログマンその79

「私のミシン その4」

前回のアナログマンで、私のでたらめな細工の手作りの跳ね上げ定規を紹介しましたが、誤解を招くといけないので補足です。

跳ね上げ定規、あるいは吊り下げ定規などと言われる定規には、ちゃんとした市販品があります。左の画像は私の教室用のセイコーの17に付いている定規です。

操作が簡単で、定規を浮かせてセットすることもできて便利ですが、剛性感がもう少しあればもっと良いかなと思っています。

革の物作りをしているご同業の方から、その方の使っている吊り下げ定規の画像を最近送って頂いたのですが、その定規の作りはいかにも剛性がありそうでした。

私は機械に詳しくないのですが、この手の定規にも色々あるようですね。 |

|

|

さて、今回紹介するのは、針止めと針についてです。上の左の画像は、私のシンガーの針止めの部分です。右の画像は教室用のセイコーの針止め部分です。右のセイコーの針止めの上に、ネジが一つ付いていますね。糸道のフックを取り付けているネジです。このネジによって、シンガーとセイコーでは、同じ17でも使用できる針の規格が違っています。

シンガーではDP×17・・という規格の針を使っています。セイコーではDB×○・・と言う規格の針を使っています。細かいところで規格が違っていますが、わかりやすく大雑把に言うと、DP×17・・の方が長い針です。シンガーは標準でこの長めの針を取り付けることができます。

左のシンガーの針止めですが、実は糸道のフックは私の手作りです。純正は少し形が違います。ちょっとした理由があって自作しました。(理由は秘密。)

|

セイコーは、針止めの上のネジが、ミシンのアゴの部分に当たり針棒を上げるのに限度があるので、標準ではDB×○・・の規格の針になります。

針棒を上げることができれば、長めの針が取り付けられるので、シンガーの部品があれば、それは簡単にできます。でも、いまやシンガーの部品は手に入りづらいわけで・・・。そして私は、ここでもまた荒技を使ってしまいました。

この画像のように、ネジが少し奥に入るように、ミシンをルーターで削ってしまいました。でも、これはとてもお勧めできるような方法ではありません。きっと、やってはいけないことだと思うのです。

|

そこで、この画像。この針止めは、皮革縫製用のミシンを扱っていらっしゃる、オンラインのネットショップ「34n」(田中ミシン機工株式会社)さんに作って頂いた針止めです。

この部品を使うと、セイコーにも長めの針が取り付けられるようになります。セイコーの17(TEシリーズ)には、針棒に種類があり、針棒のことも考えなくてはならないのですが、私の専門とするところではないので、間違ったことを書かないように、詳細は控えます。

もしもこの部品について興味を持った人は、直接「34n」さんにお問い合わせください。

|

以上、今回をもちまして、私のミシンの紹介はおしまいです。シンガーの17を中心に教室用のセイコーの17も少し紹介しましたが、他にセイコーのTE−1と言う古いミシンや上下送り腕ミシン・八方ミシン・母の嫁入り道具だったらしい家庭用の古い足踏みミシンなどを持っています。

仕事の内容が狭いので、ほとんどシンガーの17で間に合いますので、私の相棒はやはりシンガーの17です。

最近教室用にもう一台、家庭用のコンパクトな中古の電動ミシンを、知人にネットオークションで買ってもらいました。価格は3000円なり。狭い工房での教室の時には、コンパクトで軽いことが必要だったので、とても気に入りました。

ちなみにこのコンパクトミシンのカバーをはずして中身を見てみると、え〜〜〜っと言うところに糸がからまっていました。普通は糸がからまるようなところではないのですが・・・。ということで、もしもオークションで安い中古ミシンを購入したら、一応中身も見てみましょう!

でも、カバーをはずす時に、ネジの位置がわからず、一カ所プラスチックのメスネジ部分を破損してしまいました。ホットボンドで周りを補強したけれど、やはり悲しい・・・。カバーをはずす時には気を付けましょうね。

|

このページのトップへ

|

2005年06月24日 アナログマンその78

「私のミシン その3」

短期集中連載のつもりだったのですが、前回と間があいてしまいました。私のミシンの紹介の3回目です。

今回は、私のミシンの2つのステッチ定規の紹介です。腕にネジで固定している定規と、むりやり取り付けた跳ね上げ可能な定規です。

ネジで固定している定規は、平のなぎなた定規を曲げたり削ったりして加工したものです。しっかりと固定できて、重宝しています。

跳ね上げ可能な定規は、押さえに取り付ける家庭用か職業用の市販の定規に手を加えた物です。かなり無茶な加工を施しています。

|

跳ね上げ可能な定規の取り付け部分は、左の画像のようになっています。わかりますか?

実はミシンにドリルで穴を開けて、そこに銅のリベットを打ち込み、そのリベットの摩擦抵抗だけで留まっています。

この加工をした時は、果たしてこんなことをしても良いのだろうか?と自分でも強い疑問を感じておりました。でも、まずは問題なく作業ができたので、結果オーライです。

取り付け部以外の部品も、ステンレスの板を曲げたり削ったりと、適当に加工しました。

あれこれと工夫して製作し取り付けたわりには、安定感がいまひとつ気に入っていないので、どうしても必要な時以外は使わない定規です。

|

さて、話は変わりまして、本日は一窓店舗に新しい工具シリーズの紹介ページを公開しました。予定よりもだいぶ遅れてしまい、すいませんでした。今回は、久しぶりにまとめてページ作りをしたので、いろいろな間違いがあるかもしれません。気がついた時に少しずつ修正してまいります。

新しい工具シリーズは、今後も少しずつ増えていく予定です。 |

このページのトップへ

|

2005年06月03日 アナログマンその77

「私のミシン その2」

私のミシンは、このような台の上に載せています。角材を組み合わせて作りましたが、片側にキャスターを取り付けています。画像に4個のキャスターが写っていますね。

ふだん使っている時は、このキャスターは機能しません。キャスターの近くの角材が床に接地しているので、ミシンは動かず安定しています。

そして、動かしたい時に、ミシンの片側を持ち上げると角材が床から離れて、キャスターが接地します。重いミシンも、比較的楽に移動ができるわけです。工房が狭いので縫製物の取り回しのスペースを確保するために、ミシンを左右に少し移動させなくてはならないことがあります。そのための台なのです。

実は、失敗談がありまして、最初はキャスター付きの洗濯機用の台を購入して、ミシンを載せてみました。でも、全く安定せず使い物にならなかったので、その洗濯機用の台は他の引き出しの台になりました。おそらくミシンには不向きだろうとは思ったのですが、私の悪いクセでついつい試してしまいました。

画像を見ると、ミシンの台に少し色の違う板が取り付けてありますが、これはミシンのバック装置を動かすための踏み板です。私のミシンのバック装置は、ミシンの内部からワイヤーで足もとの操作部につないで機能させるようになっています。

足踏みではこのバック装置を機能させるのは無理だと、ミシン屋さんに言われました。でも、金脚台に穴を開けてワイヤーを通し、踏み板を取り付けました。見た目は良くありませんが、これでバック装置は機能するようになりました。ひと目ずつ縫い戻すことが多いので、毎度使う機能ではありませんが、やはり「使う事ができない」のと「使わない」のとでは、ミシンに対しての気持ちも違います。

|

このページのトップへ

|

2005年05月28日 アナログマンその76

「私のミシン その1」

私の使っているミシンです。17はセイコーが多いと思いますが、私のはシンガーです。でも、足踏みの金脚はセイコーの物がついています。「後家さん」と言われるような組み合わせです。

私のミシン仕立てなど、ほとんど素人レベルだと自覚しておりますし、ミシンのことも詳しくはないのですが、ときどき私のミシンを見たいと言う人がいらっしゃいまして、リクエストに応えて画像の紹介です。

段付きの金脚ですが、画像にあるように、段のところに木のテーブルをのせています。邪魔な時にはすぐにはずすことができます。でも、 本当は、段の部分も取っ払って、筒の下をすっきりとさせると機能的にはよくなると思います。なかなかそこまで加工する気にはなれず、なぜか逆にテーブルを付けてしまった次第です。機能はさておきデザインとしては気にいっています。

かなりいい加減な細工をしておりまして、恥ずかしくて全ては見せられませんが、これから2〜3回、このページで私のミシンの紹介をしてまいります。素人が思いつきで行き当たりばったりに細工をしておりますので、あまり参考にはしないでください。

|

このページのトップへ

|